Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв

Подождите немного. Документ загружается.

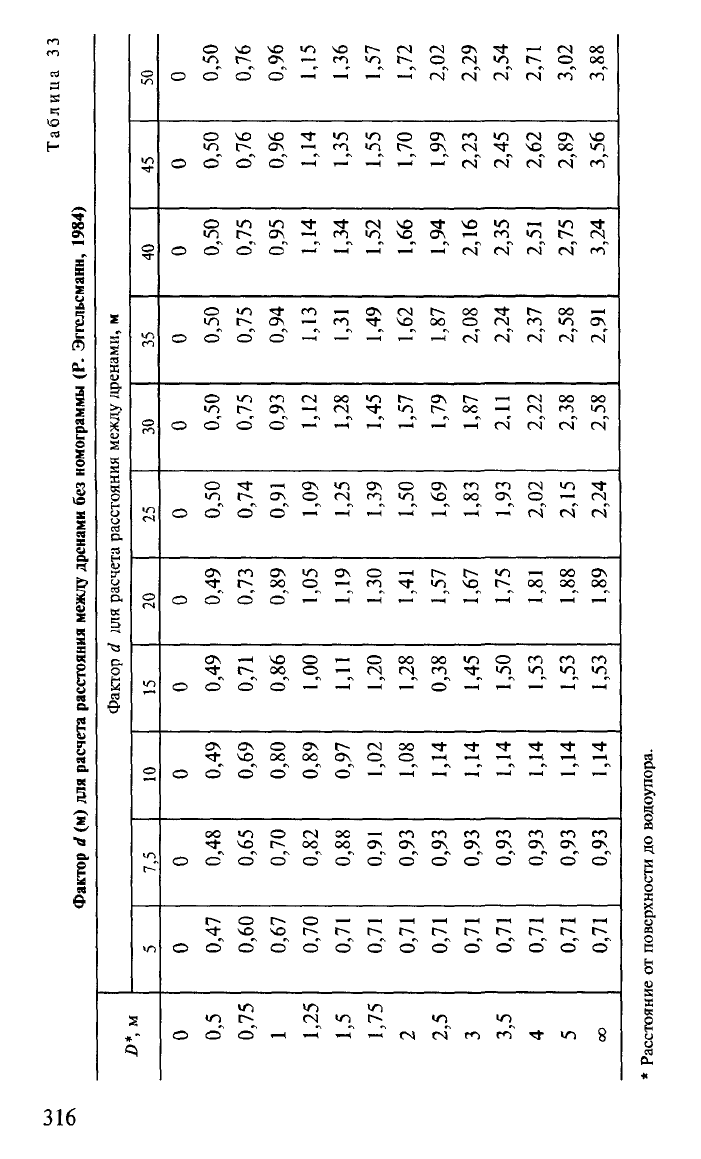

Фактор

d для расчета расстояния между дренами, м

50

45

40

35

30

25

20

15

10

7,5

5

В*,м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,49 0,49 0,49

0,48

0,47

0,5

0,76

0,76

0,75

0,75 0,75

0,74

0,73

0,71

0,69

0,65

0,60

0,75

0,96

0,96 0,95

0,94

0,93

0,91

0,89

0,86

0,80

0,70

0,67

1

1,15

1,14

1,14

1,13

1,12

1,09

1,05

1,00

0,89

0,82

0,70

1,25

1,36

1,35

1,34

1,31

1,28

1,25

1,19

1,11

0,97 0,88

0,71

1,5

1,57

1,55 1,52

1,49

1,45

1,39

1,30

1,20

1,02

0,91

0,71

1,75

1,72

1,70

1,66

1,62

1,57

1,50

1,41

1,28

1,08

0,93

0,71

2

2,02

1,99

1,94

1,87

1,79

1,69

1,57

0,38

1,14

0,93

0,71

2,5

2,29

2,23

2,16 2,08

1,87

1,83

1,67

1,45

1Д4

0,93

0,71

3

2,54

2,45

2,35

2,24

2,11

1,93

1,75

1,50

1,14

0,93

0,71

3,5

2,71

2,62

2,51

2,37

2,22

2,02

1,81

1,53

1,14 0,93

0,71

4

3,02

2,89

2,75

2,58

2,38

2,15

1,88

1,53

1,14

0,93

0,71

5

3,88

3,56 3,24

2,91

2,58

2,24

1,89

1,53

1,14

0,93

0,71

00

316

Таблица 33

Фактор

d (м) для расчета расстояния между

дренами

без

номограммы

(Р. Эггсльсманн, 1984)

* Расстояние от поверхности до водоупора.

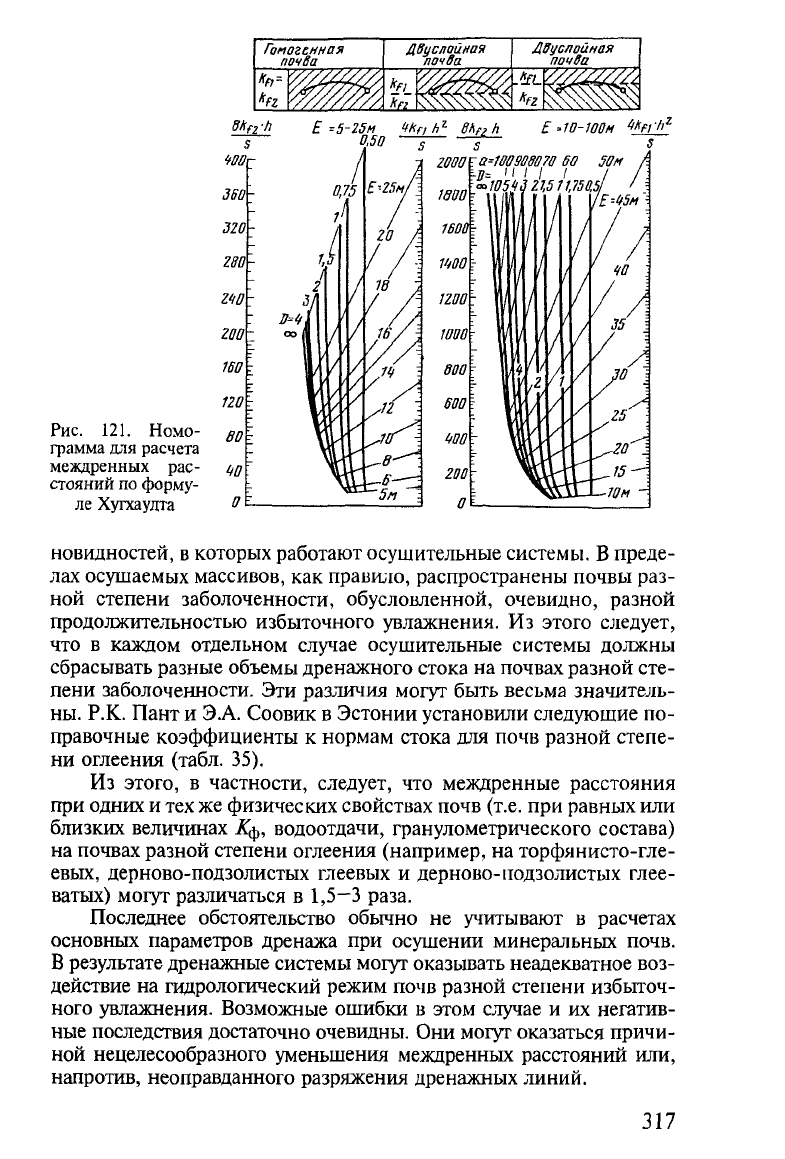

Рис.

121. Номо-

грамма для расчета

междренных рас-

стояний по форму-

ле Хугхаудта

£ =5-25м 4Af/ h

z

Bhf,h Е

*10-100м

4Kffl>

z

0,50 —J J— S

-

a=W090807B

60 50м

F

=

105 ^311,514,750,5

'

=45м'

новидностей, в которых работают осушительные системы. В преде-

лах осушаемых массивов, как правило, распространены почвы раз-

ной степени заболоченности, обусловленной, очевидно, разной

продолжительностью избыточного увлажнения. Из этого следует,

что в каждом отдельном случае осушительные системы должны

сбрасывать разные объемы дренажного стока на почвах разной сте-

пени заболоченности. Эти различия могут быть весьма значитель-

ны.

Р.К. Пант и Э.А. Соовик в Эстонии установили следующие по-

правочные коэффициенты к нормам стока для почв разной степе-

ни оглеения (табл. 35).

Из этого, в частности, следует, что междренные расстояния

при одних и тех же физических свойствах почв (т.е. при равных или

близких величинах Аф, водоотдачи, гранулометрического состава)

на почвах разной степени оглеения (например, на торфянисто-гле-

евых, дерново-подзолистых глеевых и дерново-подзолистых глее-

ватых) могут различаться в 1,5-3 раза.

Последнее обстоятельство обычно не учитывают в расчетах

основных параметров дренажа при осушении минеральных почв.

В результате дренажные системы могут оказывать неадекватное воз-

действие на гидрологический режим почв разной степени избыточ-

ного увлажнения. Возможные ошибки в этом случае и их негатив-

ные последствия достаточно очевидны. Они могут оказаться причи-

ной нецелесообразного уменьшения междренных расстояний или,

напротив, неоправданного разряжения дренажных линий.

317

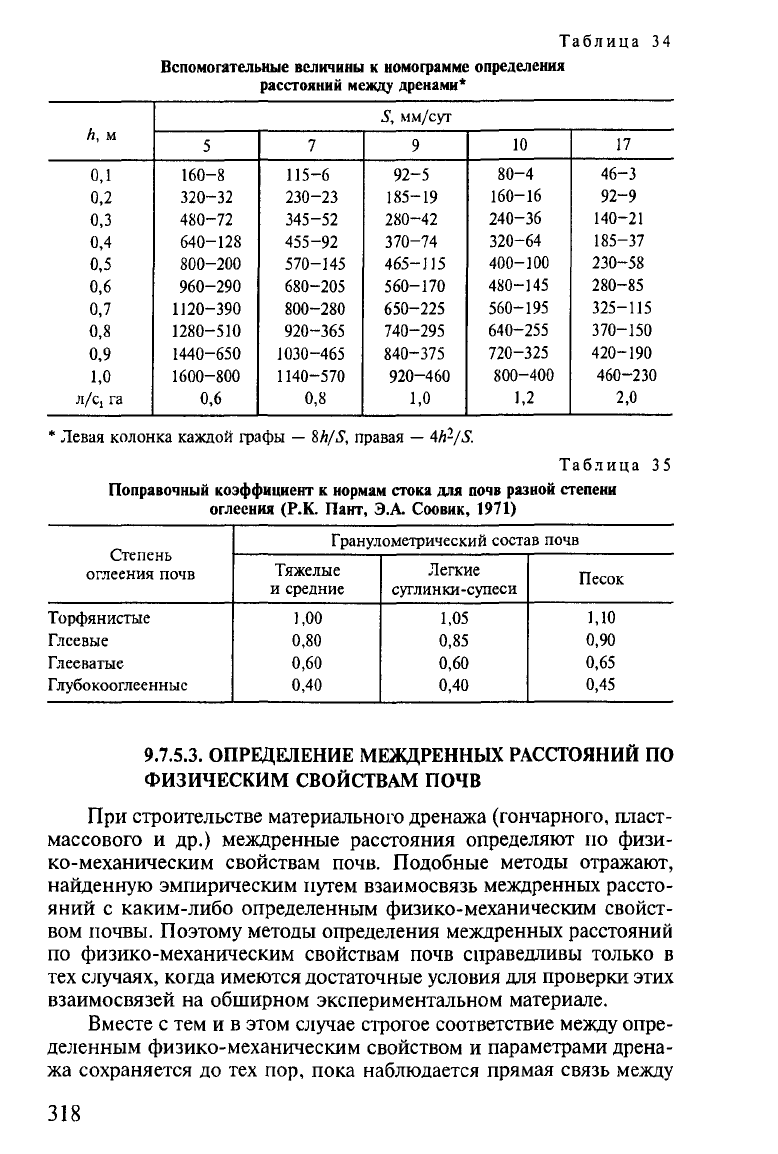

Таблица 34

Вспомогательные величины к номограмме определения

расстояний между дренами*

А, м

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

л/с,

га

S, мм/сут

5

160-8

320-32

480-72

640-128

800-200

960-290

1120-390

1280-510

1440-650

1600-800

0,6

7

115-6

230-23

345-52

455-92

570-145

680-205

800-280

920-365

1030-465

1140-570

0,8

9

92-5

185-19

280-42

370-74

465-115

560-170

650-225

740-295

840-375

920-460

1,0

10

80-4

160-16

240-36

320-64

400-100

480-145

560-195

640-255

720-325

800-400

1,2

17

46-3

92-9

140-21

185-37

230-58

280-85

325-115

370-150

420-190

460-230

2,0

* Левая колонка каждой графы

—

%h/S,

правая

—

4h-/S.

Таблица 35

Поправочный коэффициент к нормам стока для почв разной степени

оглесния (Р.К. Пант, Э.А. Соовик, 1971)

Степень

оглеения почв

Торфянистые

Глеевые

Глееватые

Глубокооглеенныс

Гранулометрический состав почв

Тяжелые

и средние

1,00

0,80

0,60

0,40

Легкие

суглинки-супеси

1,05

0,85

0,60

0,40

1,10

0,90

0,65

0,45

9.7.5.3.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДРЕННЫХ РАССТОЯНИЙ ПО

ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ПОЧВ

При строительстве материального дренажа (гончарного, пласт-

массового и др.) междренные расстояния определяют по физи-

ко-механическим свойствам почв. Подобные методы отражают,

найденную эмпирическим путем взаимосвязь междренных рассто-

яний с каким-либо определенным физико-механическим свойст-

вом почвы. Поэтому методы определения междренных расстояний

по физико-механическим свойствам почв справедливы только в

тех случаях, когда имеются достаточные условия для проверки этих

взаимосвязей на обширном экспериментальном материале.

Вместе с тем и в этом случае строгое соответствие между опре-

деленным физико-механическим свойством и параметрами дрена-

жа сохраняется до тех пор, пока наблюдается прямая связь между

318

этим свойством и

Кф

почвы. Если она нарушается, то прямая связь

выбранного физико-механического свойства, например грануло-

метрического состава, с параметрами дренажа может исчезнуть.

Последнее обстоятельство необходимо иметь в виду, чтобы прави-

льно оценить возможности применения методов определения па-

раметров дренажа, основанных на анализе физико-механических

свойств почв. Это особенно актуально и потому, что методы оцен-

ки междренных расстояний по физико-механическим свойствам

почв привлекают внимание исследователей своей простотой.

Широкое распространение в мелиоративной практике в

30—40-х годах получил содовый метод X. Янерта для определения

междренных расстояний. Он основан на том, что набухание поч-

вы,

тесно связанное с содержанием коллоидов, отражает состояние

водопроницаемости. Чем выше набухаемость почв, тем ниже их

фильтрация, тем меньше междренные расстояния следует исполь-

зовать при осушении почв. Этот метод, однако, в настоящее время

используют редко из-за сложности лабораторных работ.

Значительно более широко применяется способ определения

междренных расстояний по гранулометрическому составу почв. Он

отличается простотой анализов и возможностью их выполнения в

массовом масштабе в производственных лабораторных условиях.

9.7.5.3.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДРЕННЫХ РАССТОЯНИЙ

ПО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ПОЧВ

Метод определения междренных расстояний по гранулометри-

ческому составу почв, широко применяемый в мелиоративном

строительстве, основан на предположении, что чем тяжелее почвы,

тем меньше должны быть междренные расстояния. Эта зависи-

мость может быть использована, очевидно, в тех случаях, когда

имеется обширный эмпирический материал, отражающий эффек-

тивность различных параметров дренажа в почвах разного грануло-

метрического состава.

Метод имеет несомненные преимущества, обусловленные прос-

тотой определения исходных почвенных характеристик, необходи-

мых для расчета, быстротой оценки междренных расстояний и

дифференцированным подходом к выбору параметров дренажа для

различных почвенно-мелиоративных условий. Его недостатком яв-

ляется необходимость значительного количества эксперименталь-

ных данных по оценке эффективности дренажа в почвах разного

гранулометрического состава. Кроме того, метод утрачивает досто-

верность при нарушении связи гранулометрический состав почв

—

водопроницаемость.

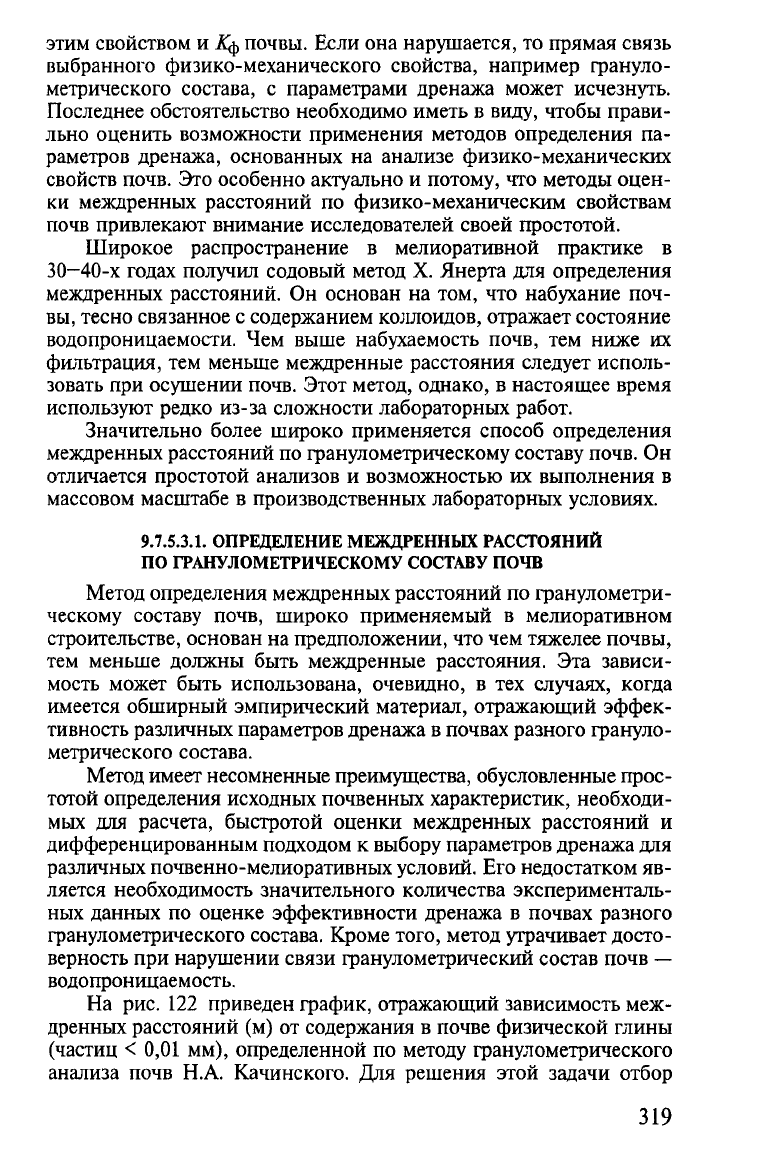

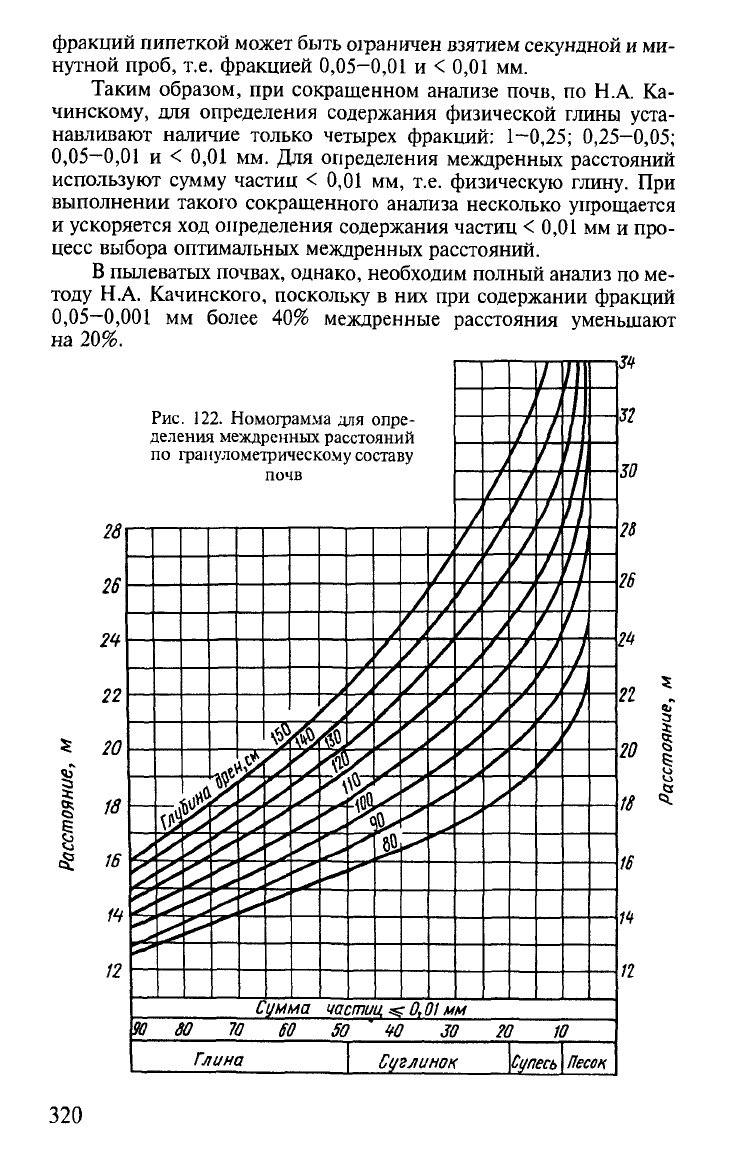

На рис. 122 приведен график, отражающий зависимость меж-

дренных расстояний (м) от содержания в почве физической глины

(частиц < 0,01 мм), определенной по методу гранулометрического

анализа почв НА. Качинского. Для решения этой задачи отбор

319

фракций пипеткой может быть офаничен взятием секундной и ми-

нутной проб, т.е. фракцией 0,05-0,01 и < 0,01 мм.

Таким образом, при сокращенном анализе почв, по Н.А. Ка-

чинскому, для определения содержания физической глины уста-

навливают наличие только четырех фракций:

1~0,25;

0,25-0,05;

0,05-0,01 и < 0,01 мм. Для определения междренных расстояний

используют сумму частиц < 0,01 мм, т.е. физическую глину. При

выполнении такого сокращенного анализа несколько упрощается

и ускоряется ход определения содержания частиц < 0,01 мм и про-

цесс выбора оптимальных междренных расстояний.

В пылеватых почвах, однако, необходим полный анализ по ме-

тоду НА. Качинского, поскольку в них при содержании фракций

0,05-0,001 мм более 40% междренные расстояния уменьшают

на 20%.

34

I

I

Рис.

122. Номограмма для опре-

деления междренных расстояний

по гранулометрическому составу

почв

28

26

24

22

20

18

16

14

12

\#

id

ujj/l

^

$

С

3

А

4,

4J

'\

-vy

&J

р

//1

/

1

J

1

J

/

1

1

i

J

1

имма частиц *? 0,01 мм

90 80 70 SO 50 ' W JO 20 10

Глина

Суглинок

Супесь

Песок

320

В табл. 36 приведены поправки к основному графику, связан-

ные главным образом с иочвенно-мелиоративными условиями, ко-

торые необходимо учитывать при окончательном расчете междрен-

ных расстояний. При содержании в почвах пылеватой фракции бо-

лее 40% расстояния между дренами уменьшают на 20%.

Таблица 36

Поправочные коэффициенты* к межлренным расстояниям в зависимости

от гранулометрического состава почв и их свойств, %

Показатели

При использовании почв

под сенокосы

Мощность гумусового

горизонта > 30 см

Карбонаты СаСОз

Степень оглеения:

слабые признаки оглеения

глееватые почвы

глеевые почвы

Водопроницаемые

прослойки

90 80

+ 10

+ 10

+ 10

- 15

-25

-35

+ 20

Сумма частиц < 0,01 мм

70 60 50 40

+ 15

+ 15

30 20

+ 20

+ 5

+ 5

- 10

-20

-25

+ 10

10

+ 25

0

0

-5

-10

-15

0

* Сумма поправок в одном и том же случае для суглинистых и глинистых почв не

должна превышать 40%, для песчаных и супесчаных

—

20%.

В слоистых неоднородных по гранулометрическому составу

почвах междренные расстояния определяют с учетом свойств от-

дельных слоев. Междренное расстояние в этом случае оценивают

как арифметическую средневзвешенную сумму междренных рас-

стояний, свойственных отдельным слоям:

Ejjhi -a)

+

E

2

-h

2

, ..., E„(h

n

+0,2)

/г+0,2-я

где Е\, Е

2

, ..., Е

п

—

междренные расстояния для слоев различного

гранулометрического состава, м; h\,

h

2

,...,

h

n

—

мощность слоев, м;

а

—

мощность пахотного горизонта, м; h

—

расстояние от дневной

поверхности до дрены, м.

Наряду с этими поправками, отражающими почвенно-мелио-

ративные различия, при определении междренных расстояний

учитывают ряд других поправочных коэффициентов, которые от-

ражают преимущественно гидрологические особенности осушае-

мой территории и рельеф (табл. 37).

22 - 2099

321

Определение междренных расстояний по гранулометрическо-

му составу почв справедливо при учете изложенных условий лишь

для почв, развитых на кислых породах и имеющих элементарное

(пески, супеси) или микроагрегатное (покровные, озерные, морен-

ные и другие суглинки и глины) строение (Зайдельман, 1975).

Таблица 37

Дополнительные поправочные коэффициенты к значениям

междренных расстояний в связи с гидрологическими

особенностями осушаемой территории и рельефа

Среднегодовая сумма

осадков, мм

Поправка, %

Уклоны

Поправки, %

Напорные воды

Признаки поступления

ожелезненных грунтовых вод

Замкнутые котловины

750

-25

до

0,002

0

700

- 10

650

0

600

+10

0,002-0,01

+ 15

550

+ 20

0,01-0,2

+ 30

500

+ 30

расстояние уменьшают на 30-50%

" - " на 10-20%

" - " на 20-30%

£Б

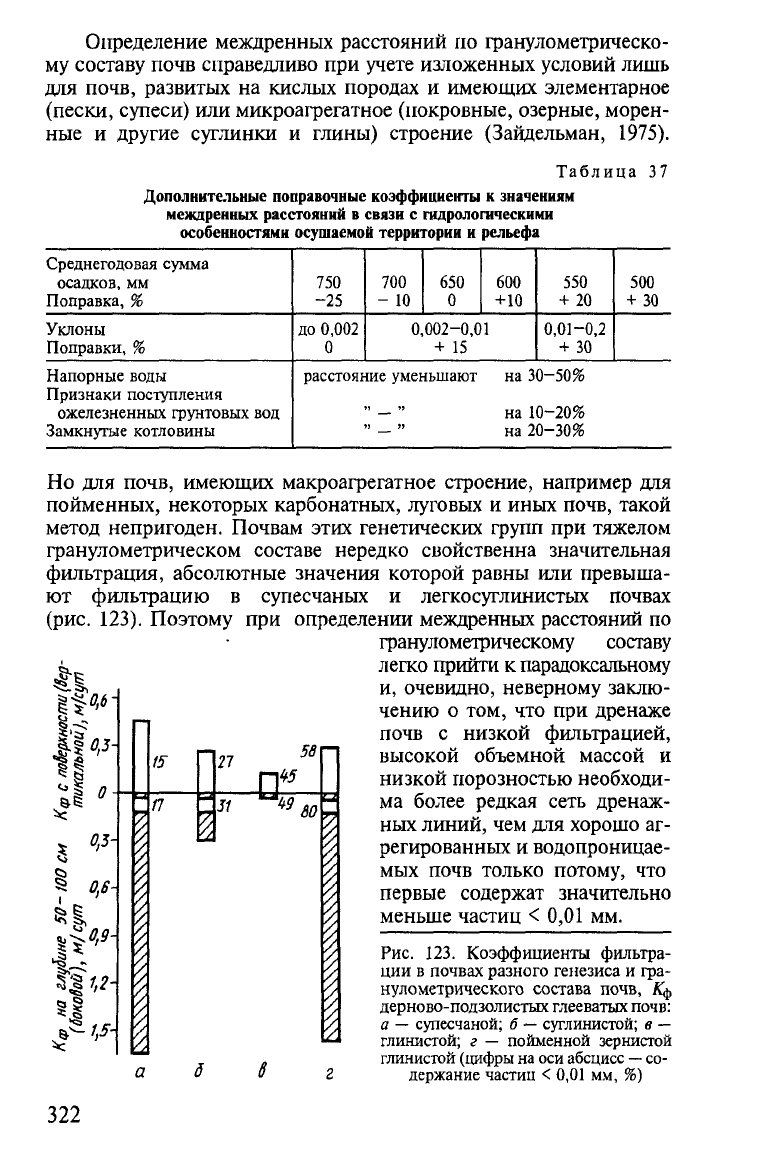

Но для почв, имеющих макроагрегатное строение, например для

пойменных, некоторых карбонатных, луговых и иных почв, такой

метод непригоден. Почвам этих генетических групп при тяжелом

гранулометрическом составе нередко свойственна значительная

фильтрация, абсолютные значения которой равны или превыша-

ют фильтрацию в супесчаных и легкосуглинистых почвах

(рис.

123). Поэтому при определении междренных расстояний по

гранулометрическому составу

легко прийти к парадоксальному

и, очевидно, неверному заклю-

чению о том, что при дренаже

почв с низкой фильтрацией,

высокой объемной массой и

низкой порозностью необходи-

ма более редкая сеть дренаж-

ных линий, чем для хорошо аг-

регированных и водопроницае-

мых почв только потому, что

первые содержат значительно

меньше частиц < 0,01 мм.

«г-

а<4«-

II

«*Н

5

о-

0,3-

0,6

0,9-

tfV

£

1,5-

15

П

21

ЯП

31

43

0

%9

SO

Рис.

123. Коэффициенты фильтра-

ции в почвах разного генезиса и гра-

нулометрического состава почв, К$

дерново-подзолистых глееватых почв:

а

—

супесчаной; 6

—

суглинистой; в

—

глинистой; г — пойменной зернистой

глинистой (цифры на оси абсцисс

—

со-

держание частиц < 0,01 мм, %)

322

Таким образом, определение междренных расстояний по гра-

нулометрическому составу допустимо только для элементарных по

строению и для микроагрегатных почв, преимущественно песча-

ных, супесчаных, суглинистых и глинистых болотно-подзолистых,

дерново-глеевых и др. При этом следует иметь в виду, что на гли-

нистых и суглинистых почвах огромное влияние на параметры

междренных расстояний оказывают агромелиоративные меропри-

ятия, направленные на изменение их неблагоприятных физических

свойств, — кротование, глубокое рыхление, рыхление — кротова-

ние,

глубокая пахота, а также агрохимические и биологические

приемы по оструктуриванию их профиля (внесение органических

удобрений, извести, полимерных структурообразующих клеев, по-

сев многолетних трав и др.).

9.7.6. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КРОТОВЫХ

ДРЕН В ПОЧВАХ

Устойчивость и срок службы кротовых дрен определяются ря-

дом факторов, из которых наиболее существенны следующие: гене-

зис почв, их гранулометрический, макроагрегатный и минералоги-

ческий состав и др. Важным свойством, определяющим устойчи-

вость кротовых дрен, является также и влажность почвы в момент

создания дренажа. Кротовый дренаж можно выполнить только в

суглинистых и глинистых почвогрунтах. В сыпучих почвах (песках,

слабогумусированных супесях) кротовые дрены быстро разруша-

ются. Вместе с тем в переувлажненных суглинистых и глинистых

почвах при значительной влажности кротовые дрены могут заплы-

вать даже в тех случаях, когда другие свойства почв благоприятны

для их устройства. Поэтому кротовый дренаж рекомендуют закла-

дывать, как правило, в суглинистых и глинистых почвах при влаж-

ности, лежащей в интервале пластичности (от нижней границы

скатывания до нижней границы текучести). Эти случаи здесь и рас-

сматриваются.

Вопрос о целесообразности применения этого вида дренажа

решается с помощью лабораторных или полевых исследований.

X. Янертом (Janert, 1932) было показано, что при степени дисперс-

ности почвы менее 6,4 (степень дисперсности почв представляет

отношение

I фракций < 0,02 мм (по методу Копецкого), %

CD= ; )

теплота смачивания, кал/г

и теплоте смачивания не ниже 4 кал/г кротовые дрены длительно

сохраняют устойчивость. Дрены неустойчивы в почвах, степень

дисперсности которых более 10,5, а теплота смачивания менее

2,0 кал/г.

22*

323

СВ.

Астапов (1937) установил, что отношение

р

суммы частиц

0,05—0,005 мм, определенных по микроагрегатному методу Павло-

ва, к сумме тех же фракций, определенных гранулометрическим

анализом по методу Н. А. Качинского, может быть использовано

для прогноза устойчивости кротовых дрен в почве. При

р <

0,3 поч-

вы безусловно пригодны для кротового дренажа. Дрены недоста-

точно устойчивы при р = 0,3-0,7, а при р > 0,7 почвы непригодны

для кротового дренажа. При этом наиболее четкие показатели

были получены для почв, имевших р < 0,3; все дрены, заложенные

в них, были в хорошем состоянии и длительно действовали, не из-

меняя своего первоначального диаметра. Дрены, заложенные в

почвах с р > 0,7, обычно быстро выходили из строя.

В связи со значительными работами по проектированию и

строительству кротового дренажа в минеральных почвах очевидна

необходимость достаточно точного, но вместе с тем быстрого и де-

шевого прогноза устойчивости кротовых дрен уже в процессе поле-

вых почвенно-мелиоративных изысканий. При проведении изыс-

каний на объектах осушения рекомендуется метод Ф.Р. Зайдельма-

на (1981), поскольку он позволяет не только оценивать в общем

виде устойчивы или неустойчивы кротовые дрены, но и прогнози-

ровать срок их стабильного существования в почвах. Этот метод

основан на том, что интенсивность размокания в воде стандартной

навески почвенных агрегатов (20 г) размером 3-5 мм является ин-

тегрирующим показателем, позволяющим установить срок службы

кротовых дрен (табл. 38).

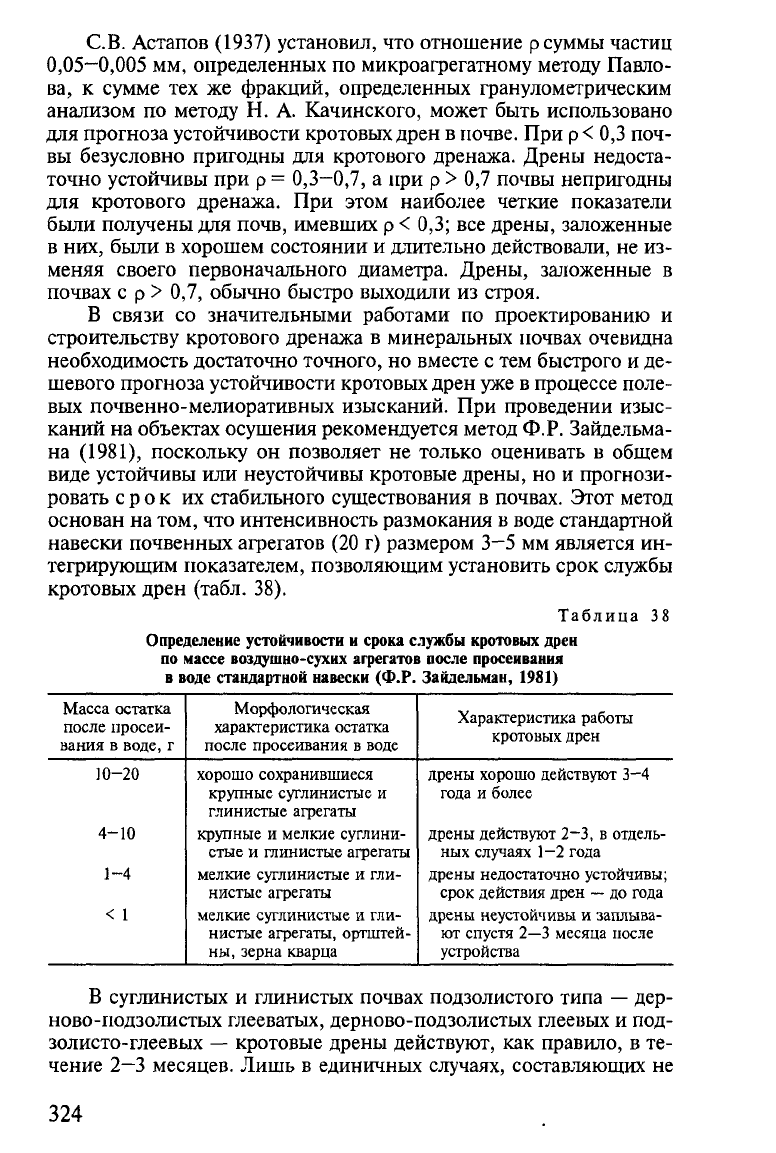

Таблица

38

Определение устойчивости

и

срока службы кротовых дрен

по массе воздушно-сухих агрегатов после просеивания

в воде стандартной навески (Ф.Р. Зайдельман,

1981)

Масса остатка

после просеи-

вания в воде, г

10-20

4-10

1-4

< 1

Морфологическая

характеристика остатка

после просеивания в воде

хорошо сохранившиеся

крупные суглинистые и

глинистые агрегаты

крупные и мелкие суглини-

стые и глинистые агрегаты

мелкие суглинистые и гли-

нистые агрегаты

мелкие суглинистые и гли-

нистые агрегаты, ортштей-

ны,

зерна кварца

Характеристика работы

кротовых дрен

дрены хорошо действуют 3-4

года и более

дрены действуют 2-3, в отдель-

ных случаях 1-2 года

дрены недостаточно устойчивы;

срок действия дрен

—

до года

дрены неустойчивы и заплыва-

ют спустя 2—3 месяца после

устройства

В суглинистых и глинистых почвах подзолистого типа

—

дер-

ново-подзолистых глееватых, дерново-подзолистых глеевых и под-

золисто-глеевых

—

кротовые дрены действуют, как правило, в те-

чение 2—3 месяцев. Лишь в единичных случаях, составляющих не

324

более 5%, на этих почвах они сохраняются 1—3 года. Поскольку

кротовый дренаж может быть рекомендован, когда срок служ-

бы дрен составляет 3-4 года и более, то очевидно, что в заболочен-

ных почвах подзолистого типа этот вид дренажа без специального

крепления стенок неэффективен, а его строительство нецелесооб-

разно.

В процессе почвообразования гидроморфных почв подзоли-

стого типа складываются такие условия, которые способствуют

дезагрегированию почв, усиливают их размываемость и заиление

дрен. Поэтому здесь кротовый дренаж действует столь непро-

должительно, что его строительство нерентабельно. Именно это

обстоятельство и объясняет причины массовых неудач при строи-

тельстве кротового дренажа в зоне распространения заболоченных

почв подзолистого типа. Можно признать, что в этом случае строи-

тельство кротовых дрен окажется оправданным только при крепле-

нии стенок, например, полимерными структурообразующими кле-

ями — полиакриламидом, сополимером-2 и др. (Курбатов, 1970).

Однако эта проблема требует дополнительной разработки.

Иные условия свойственны гидроморфным пойменным поч-

вам. В этих почвах благоприятны условия для формирования четко

выраженной водопрочной структуры.

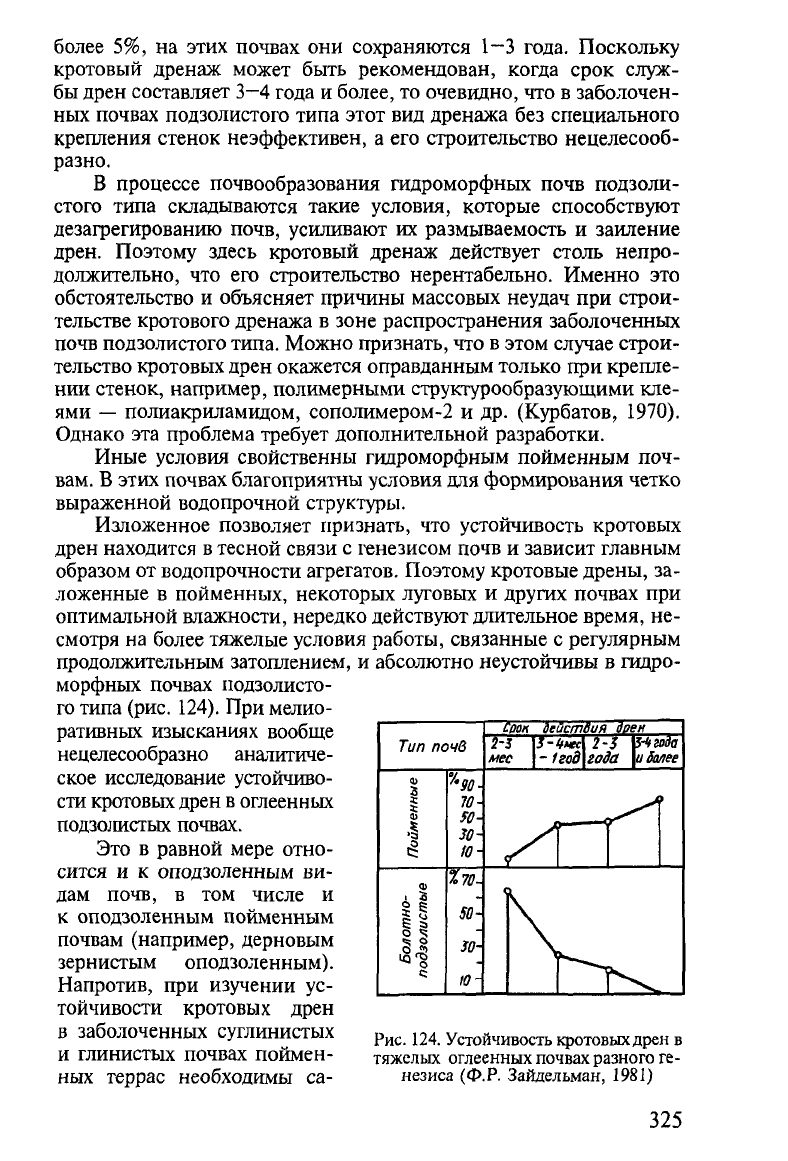

Изложенное позволяет признать, что устойчивость кротовых

дрен находится в тесной связи с генезисом почв и зависит главным

образом от водопрочности агрегатов. Поэтому кротовые дрены, за-

ложенные в пойменных, некоторых луговых и других почвах при

оптимальной влажности, нередко действуют длительное время, не-

смотря на более тяжелые условия работы, связанные с регулярным

продолжительным затоплением, и абсолютно неустойчивы в гидро-

морфных почвах подзолисто-

го типа (рис. 124). При мелио-

ративных изысканиях вообще

нецелесообразно аналитиче-

ское исследование устойчиво-

сти кротовых

дрен

в оглеенных

подзолистых почвах.

Это в равной мере отно-

сится и к оподзоленньш ви-

дам почв, в том числе и

к оподзоленньш пойменным

почвам (например, дерновым

зернистым оподзоленньш).

Напротив, при изучении ус-

тойчивости кротовых дрен

в заболоченных суглинистых

Рис ш Устойчивость

кр

0

товыхдрен в

и глинистых почвах поймен- тяжелых оглеенных почвах разного ге-

ных террас необходимы са- незиса (Ф.Р. Зайдельман, 1981)

Тип почв

г

г

о

4S

£

. г

? 5

о «*

8 *>

la<g

с

ь

so-

lo-

i0-

30-

ю-

t

ТО-

50-

~

Л7-

10-

срок действия Ивен

2-3

мес

3-4мк

-1год

2-3

года

Н гида

и долее

325