Журнал - Новый Часовой. No 8-9. 1999

Подождите немного. Документ загружается.

151

Л. И. Брылевская. Работа С.А.Бурачека над гидрореактивным движителем

Проект подводной лодки с системой водопротоков и «внутренними» винтами: а — вид сбоку;

б — вид в плане; в — поперечное сечение.

На строительство лодки были выделены значительные средства, а руководство

постройкой и контроль за использованием средств были возложены на С.А.Бурачека.

Александровский был многим обязан Бурачеку, и скорее всего, согласился бы на неко-

торые изменения в проекте, чтобы дать возможность опробовать на лодке какое-нибудь

из этих предложений, но нетерпеливому Степану Анисимовичу хотелось испытать все и

немедленно. В результате от изначального проекта не оставалось почти ничего, с этим

Александровский смириться не мог и решительно отказался от использования предло-

жений Бурачека. В 1863 г. Балтийскому заводу был дан заказ на строительство лодки, и

в 1866 г. появилась первая подводная лодка, приводившаяся в движение не мускульной

силой, а механическим двигателем.

В 1863 году произошло событие, которое заставило Бурачека более активно искать

возможность проведения испытаний водопротоков. 10.07.1863 г. бельгийское общество

«Коккериль» получило в России привилегию на изобретенный иностранным инженером

Сейделем и уступленный обществу гидравлический двигатель для паровых судов. В кон-

струкции использовались идеи движителя Рутвена. В килевой части судна располагалось

круглое отверстие, через которое вода проникала в цилиндрический ящик, из которого

выходили два искривленных канала, соединенных водопроводными трубами с наружней

поверхностью судна. В цилиндрический ящик помещался центробежный насос, приво-

дившийся в действие паровой машиной. Насос втягивал воду со дна ящика выбрасывал

ее через боковые каналы и трубы. Выброс воды осуществлялся через выпускные трубы,

закреплявшиеся на боковых поверхностях судна, они были изогнуты под прямым углом

и вращались на осях, расположенных в поперечном направлении к судну. С помощью их

вращения осуществлялось управление судном. Общество представило проект движителя

как для гражданского, так и для военного судна. Как видно из описания, конструкция

Сейделя отличалась от проекта Бурачека, но сам факт выдачи привилегии иностранной

фирме не оставил Степана Анисимовича равнодушным.

В октябре 1863 г., когда проводимые С.А.Бурачеком работы стали достаточно из-

вестны, изобретатель обратился с просьбой о выдаче ему привилегии на предложенные

им усовершенствования в «паровой механике и пароходстве»

20

. При этом в Морском

Министерстве возникли сомнения, не может ли в этом случае служить препятствием

факт выдачи обществу «Коккериль» привилегии на гидравлический двигатель для паро-

вых судов, на что Бурачек ответил: «Конечно, лучше было бы не отдавать иностранцам

русскую собственность, 20 лет тому назад обнародованную для безмездного всеобщего

употребления. Но как я еще с 1860 г. критиковал односторонность и скудность этой

формы движителя, который поднимает воду со дна судна и бросает ее через борт (с.н.

152

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ВОЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ

статью мою о сквозных водопротоках, 1860), и доказал превосходство их; то оставаясь

при моей неотъемлемой собственности и первенстве изобретения, я с полным правом

ввожу свое прежнее изобретение в некую систему Механизма, состоящего из Водопро-

токов, Парового Колеса, производящего прямо, без всяких посредников, вращательное

движение, и герметического котла, без тяги на волю, но с тягой на работу, действующего

вместе и продуктами горения (упругими газами), и паром; где малым количеством то-

плива, а котел небольшого размера, производится потребное количество рабочей силы,

высокого давления газов и пара, работающих вместе и вместе исчезающих после работы

в воде. ... между привилегией мною просимой и выданной бельгийскому обществу кроме

имени — Гидравлический Движитель, ничего нет общего или у них заимствованного...»

21

.

Морской ученый комитет поддержал прошение С.А.Бурачека о выдаче привилегии,

однако был получен отказ, причину которого объясняли недостаточной ясностью пред-

ставленного проекта.

Летом 1863 г. С.А.Бурачек и А.И.Шпаковский получили разрешение на проведение

испытаний ряда усовершенствований в паромеханике и пароходстве, на что было выделено

30 000 рублей. Основными элементами этих усовершенствований являлись водопротоки

и паровой котел оригинальной конструкции.

Бурачек с большим энтузиазмом взялся за дело, но подготовка и проведение экс-

перимента у постороннего наблюдателя вызывали массу вопросов. Не было понятно,

почему Бурачек хотел провести испытания непременно в том же 1863 году. Времени до

заморозков оставалось не так много, к тому же заказ на изготовление деталей механиз-

ма был размещен на нескольких частных заводах, что усложняло задачу. В письме от

23.10.1863 г. Бурачек сообщал Комитету: «...я должен быть на заводе Огарева (9 верста по

Петергофской): исправить и принять котел, приготовленный там для шлюпки, на которой

устроены водопротоки и центробежная турбина; и будут последовательно испытываться и

остальные из предложенных мною усовершенствований, краткость времени, остающегося

до близких заморозков и множество мелкой работы по сборке всех отделывающихся частей

механизма, заставляют меня находиться почти безотлучно при работах, разбросанных на

больших расстояниях»

22

.

В ноябре 1863 г. в Главном адмиралтействе С.А.Бурачек и А.И.Шпаковский про-

вели испытания водопротоков на специально оборудованной шлюпке. Несмотря на то,

что разработчики конструкции постарались избежать повторения ошибок своих предше-

ственников, результаты опытов никак не соответствовали ожиданиям. Опубликованная

в «Кронштадском вестнике» статья «Водопротоки»

23

Евгения Бурачека (сына Степана

Анисимовича) содержит описание обстановки, в которой проходила подготовка испыта-

ний, и результаты последнего эксперимента.

Более 30 мастеровых участвовали в изготовлении механизма, недочеты их работы

можно было обнаружить лишь при окончательной сборке. Котел, сделанный на заводе

Огарева, помимо прочих недостатков имел объем в 2 раза больший, а нагревательную

поверхность труб в 2 раза меньшую, чем требовалось (несмотря на такие недочеты,

котел был принят!). Подходящую «машинку» для котла Шпаковский нашел в заведении

Шрейбера, опробовать ее без котла не представлялось возможным, при общей сборке она

оказалась мало пригодной. Весь механизм пытались отладить на месте, насколько это было

возможно. К 14 ноября в Адмиралтейство доставили «готовую к испытаниям» шлюпку,

которая сразу потекла при спуске на воду. Шлюпка, рассчитанная на меньший котел, была

перегружена, что уменьшало ходкость. Давление пара в котле держалось на 4,5 атмосферах

(при необходимых 7—9). Для работы вхолостую на берегу механизм требовал давления

в 3 атмосферы. Даже если признать некоторую необъективность Евгения в восприятии

событий, картина подготовительных работ производит удручающее впечатление.

153

Л. И. Брылевская. Работа С.А.Бурачека над гидрореактивным движителем

Результаты последнего опыта 29 ноября были таковы: при давлении 5,5 атмосфер,

что обеспечивало для турбины 240 оборотов в минуту вместо необходимых по расче-

там 600—1000, скорость шлюпки против течения составила 1,5 узла. В конце 1863 г.

С.А.Бурачеку и А.И.Шпаковскому было предписано прекратить работы над водометным

движителем и сдать остаток денег. Такой финал был тяжелым ударом для С.А.Бурачека.

После 1863 года он больше не возвращался к водопротокам.

Все, что было связано с этими испытаниями, вызывало крайнее недоумение у всех,

кто интересовался водопротоками. Чем объяснить эту поспешность, граничащую с халат-

ностью, и тем более в отношении реализации проекта, которому было отдано столько сил?

В след за статьей Е.С.Бурачека в том же «Кронштадтском вестнике» появилась заметка

«Водопротоки в руках неискусного адвоката, неблагоразумной торопливости и дурной

распорядительности»

24

, содержащая больше вопросов, нежели ответов. При всей язвитель-

ности тона в ней чувствуется досада на столь нелепо израсходованный шанс продемон-

стрировать возможности водопротоков. Долгие годы Бурачек ждал случая испытать свое

изобретение на практике, но когда наконец такой случай представился, он распорядился

им далеко не лучшим образом. Спешность проведения испытаний в 1863 г. объяснялась,

вероятно, опасением потерять финансирование, так как испытания водопротоков были

связаны с реализацией проекта Александровского, от участия в котором Бурачек был от-

странен в связи с настойчивым стремлением реализовать свой вариант проекта

25

.

Водопротоки были любимым детищем С.А.Бурачека, он постоянно возвращался к

идее гидрореактивного движителя на протяжении всей своей долгой карьеры. Им была

сделана первая в нашей стране попытка теоретического обоснования целесообразности

применения такого движителя и построения основ теории гидрореактивного движите-

ля. Развитие техники того времени не могло обеспечить его конструкцию двигателем

достаточной мощности, что обрекало на неудачу любые попытки ее реализации. Ему

не суждено было увидеть приемлемой реализации своего проекта водопротоков, как и

некоторых других своих изобретений. Оттого в одной из своих статей он так охаракте-

ризовал результаты своей 50-летней научной работы: «...все это было глас пятьдесят лет

вопиющего в пустыне, никто не удостоил даже милости обличить заблуждения»

26

. Однако

с этой фразой едва ли можно согласиться, к мнению С.А.Бурачека прислушивались мно-

гие. Его роль в популяризации гидрореактивного движителя очень велика. До появления

более совершенных двигателей оставалось совсем немного времени, спустя 15 лет после

испытаний Бурачека наблюдается новый всплеск интереса к этой констркции. Ее ис-

пользовали в своих проектах П.А.Зарубин, Н.Я.Шестунов, И.С.Костович и др., а в 1885

г. проект был осуществлен и испытан на подводной лодке С.К.Джевецкого, в начале же

XX века открылась новая страница в истории гидрореактивного движителя.

154

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ВОЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ

1 Бурачек С.А. Результаты могущие последовать от

применения электромагнетизма, как движителя, к во-

енному кораблю и целому флоту. Маяк современного

просвещения и образованности, 1840. Ч.5. Гл.Ш. С.

68—75.

2 Архив РАН, ф.44, оп.1, д.8, л.17, 18.

3 Бурачек С. А. Результаты… С. 68.

4 Там же. С. 69.

5 Там же. С. 70.

6 Константинов Н.Н. Краткий исторический очерк

электрического судодвижения. Доклад на первом Все-

российском электротехническом съезде. Петербург,

1900.

7 Бурачек С. А. Указ. соч. С. 74.

8 Архив РАН. Ф.44. Оп.1. Д.8, Л.24—25.

9 Архив РАН, Ф.187, Оп.1, Д.74, Л.12.

10 Бурачек С. А. Указ. соч. С. 71.

11 Там же. С. 72—73.

12 Архив РАН. Ф.44. Оп.1. Д.8. Л.18.

13 Архив РАН. Ф.44. Оп.1, Д.8. Л.33—34.

14 Sablukoff A. de. Memoire concernant quelques

appications et la construction des machines generalement

connues sous le nom de ventilateurs ou tarares et

l”application nouvelle du meme principe pour le

Примечания

deplacement des corps liquides. Paris, 1841.

15 Быховский И.А. Как создавался водометный движи-

тель? Л., 1956. С. 31.

16 Краткий отчет о заседаниях морского комитета в ноябре

1855 г. // Морской сборник. 1856. Т. XX. № 1. С. 31.

17 Бурачек С.А. Возможность заменить винтовой дви-

житель иным, более выгодным и безвредным. СПб.,

1860. С. 3.

18 Бурачек С. А. Указ. соч. 1860. С. 1.

19 Bernulli D. Hydrodinamica, sive de viribus et motibus

uidorum commentarii. Strassburg, 1738.

20 ЦГА ВМФ. Ф.162. Оп.1. Д.1044. Л.19.

21 ЦГА ВМФ. Ф.162. Оп.1. Д.1044. Л.27—28.

22 ЦГА ВМФ. Ф.162. Оп.1. Д.1044. Л.25.

23 Бурачек Е. Водопротоки. // Кронштадтский вестник.

1863. № 148 (от 29.12). С. 588.

24 Березин. Водопротоки в руках неискусного адвоката,

неблагоразумной торопливости и дурной распоряди-

тельности // Кронштадский вестник. 1864. № 6(328)

(от 12.01). С. 23—24.

25 Бурачек С. А. Результаты… С. 68.

26 Бурачек С.А. Попытка упростить, удешевить, обе-

зопасить паромеханику и вообще отопление. СПб.,

1867. С. 31.

В

июле 1998 г. исполнилось 120 лет знаменитому Ржевскому полигону (С.-Петер-

бург). За истекшие годы на полигоне были испытаны и отработаны практически

все принятые на вооружение нашей армии и флота образцы артиллерийского,

реактивного и стрелкового оружия, средств ближнего боя и боеприпасов к ним, а также

ряд комплексов управления артогнем, средства артиллерийской и электронной разведки,

топогеодезического и метерологического обеспечения, индивидуальной бронезащиты и

экипировки.

Редакция «Нового Часового» поздравляет коллектив Ржевского полигона с прошед-

шим юбилеем и публикует материал начальника отдела полигона В. Е. Лукина.

В пятом номере «Нового Часового» за 1997 год была опубликована статья вице-

адмирала в отставке Л. А. Коршунова, в которой он рассказал о проекте строительства в

конце 30-х годов самого мощного корабля Советского Союза с одноименным названием. В

данной публикации речь пойдет о проектировании, изготовлении и испытании уникальной

артустановки этого корабля.

После окончания Гражданской войны корабельная и береговая артиллерия нашего

Военно-Морского Флота значительно отставала от соответствующей артиллерии ведущих

капиталистических государств. В то время работала целая плеяда талантливых конструк-

торов морских артиллерийских систем и организаторов их серийного производства: И.

Иванов, М. Крупчатников, Б. Коробов, Д. Бриль, А. Флоренский и другие.

Крупнейшим успехом советских конструкторов и артиллерийских заводов стало

создание уникальной и сложнейшей 406-мм артиллерийской системы — прототипа

пушек главного калибра новых линкоров. В соответствии с новой программой в 1938 г.

на стапелях судостроительных заводов заложили линейные корабли «Советский Союз»

и «Советская Украина», в следующем — «Советскую Белоруссию» и в 1940 г. — «Со-

ветскую Россию». Полное водоизмещение каждого из линкоров, воплотивших традиции

отечественного кораблестроения и новейшие достижения науки и техники, составляло

65,1 тыс. т. (стандартное — 59,1 тыс. т.). Силовая установка 231 тыс. л. с. должна была

обеспечивать им скорость 28 узлов.

Основное оружие линкоров — девять 406-мм орудий — размещалось в трех бро-

небашнях, две из которых находились в носовой части. Такое расположение главного

калибра позволяло наилучшим образом направлять и концентрировать огонь «шестнад-

цатидюймовок», выбрасывающих тысячекилограммовые снаряды на 45 км. В артилле-

рийское вооружение новых линкоров входили также двенадцать новых 152-мм орудий,

В. Е. Лукин

Ãëàâíûé êàëèáð Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

156

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ВОЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ

Семен Маркович Рейдман — руководитель испытаний

406-мм артустановки.

В годы войны главный инженер НИМАП.

Фото 1944 г.

восемь 100-мм универсальных пушек, а

противовоздушную оборону каждого кора-

бля обеспечивали тридцать 37-мм зениток

и восемь 12,7-мм пулеметов. Наведение

артиллерии осуществлялось с помощью

новейших дальномеров, автоматических

приборов управления огнем и четырех

гидросамолетов-корректировщиков, для

запуска которых предусматривалась ката-

пульта.

Разработка тактико-технического

задания (ТТЗ) на 406-мм башенную ар-

тустановку, наблюдение за проектиро-

ванием и отработкой артустановки было

возложено на Артиллерийский Научно-

Исследовательский Морской Институт

(А НИМИ) в Ленинграде. В 1936 г. ТТЗ

на артустановку было разработано и

утверждено. В этом же году предприятия

промышленности и НИИ приступили к

проектированию материальной части и

боеприпасов. Проектирование и разра-

ботку рабочих чертежей по стволу орудия

Б-37 с затвором осуществило конструк-

торское бюро (КБ) завода «Большевик»

под руководством главного конструк-

тора Е. Г. Рудняка. Разработку конструк-

ции канала орудия выполнил генерал-

майор технических войск, доктор техниче ских наук М. Я. Крупчатников,

конструкцию затвора разрабатывали конструкторы Г. П. Волосатов, Б. Г. Лисичкин и

К. М. Баронин.

Изготовление орудия Б-37 с казенником и затвором поручалось заводу «Баррикады»

в Сталинграде.

Проектирование и разработку рабочих чертежей по качающейся части, башни МК-1

и станку МП-10 для испытаний на научно-испытательном морском артиллерийском по-

лигоне (НИМАП) в Ленинграде выполнило КБ во главе с профессором Д. Е. Брилем.

Вместе с ним работали конструкторы А. Г. Литвинчук, А. И. Устименко, Г. И. Анохин,

В. Н. Седов и другие. Изготовление люльки с механизмами станка МП-10 было возложено

на Новокраматорский машиностроительный завод им. И. В. Сталина. Проектирование и

разработку рабочих чертежей бронебойных, фугасных и фугасно-практических снарядов

для артустановки МК-1 выполняли ленинградские НИИ. Изготовление 406-мм бронебой-

ных и фугасных снарядов осуществил завод «Большевик», фугасно-практических — за-

вод «Красный Профинтерн». Взрыватели и пороха проектировались и изготавливались

Наркоматом боеприпасов.

Проектирование, изготовление и испытание орудия Б-37 являло собой классический

пример создания сложного артиллерийского образца. На проектирование, изготовление

и испытание 406-мм орудия Б-37, качающейся части МК-1 и полигонного станка МП-10

было затрачено 4 года.

Задание на проектирование порохов А НИМИ получил в конце 1937 г. В 1938 г.

представили проекты расчета пороха и зарядов, которые в этом же году были рассмотре-

157

В. Е. Лукин. Главный калибр Советского Союза

Орудийный расчет 406-мм артустановки НИМАПа. 1942 г.

ны и утверждены Артиллерийским Управлением (АУ) ВМФ. Заводы изготовили пороха

и отправили их для испытаний на НИМАП уже в 1939 г.

Разработка ТТЗ, проектирование и разработка рабочих чертежей для артустановки

МК-1 были осуществлены за два года с 1936 по 1938 гг. Начальник АУ ВМФ генерал-

лейтенант береговой службы И. С. Мушнов в своем докладе 3 декабря 1940 г. привел та-

кой пример: один комплект чертежей для 406-мм системы составил 30 тысяч ватманских

листов. Если разложить их полосой в ширину ковровой дорожки, то она протянулась бы

на 200 км.

Сама опытная артустановка была изготовлена меньше чем за год.

О создании новой мощной артиллерийской установки народный комиссар ВМФ

флагман 2 ранга Н. Г. Кузнецов писал: «... за 1939 г. и начало 1940 г. изготовлена артил-

лерийская система МК-1 (406-мм) и приборы управления к ней. Выполнение этой работы

является большим вкладом в дело создания мощного Военно-Морского Флота».

6 июля 1940 г. были начаты ее полигонные испытания.

Состав комиссии для производства полигонных испытаний 406-мм орудия Б-37, ка-

чающейся части МК-1 к орудию, полигонного станка МП-10, порохов, зарядов, снарядов

и взрывателей под председательством контр-адмирала И. И. Грена был назначен при-

казом Народного Комиссара ВМФ вице-адмирала Н. Г. Кузнецова № 0350 от 09.06.1940

г. Программа испытаний, разработанная А НИМИ ВМФ, была утверждена начальником

АУ ВМФ генерал-лейтенантом береговой службы И. С. Мушновым. Руководителем ис-

пытаний назначался старший инженер отдела испытаний НИМАП военинженер 2 ранга

Семен Маркович Рейдман.

В процессе полигонных испытаний предстояло выяснить: 1) Тактико-технические

характеристики (ТТХ) орудия, боеприпасов к нему, качающейся части, станка и установить

их соответствие ТТЗ. 2) Пригодность орудия и боеприпасов к принятию на вооружение.

158

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ВОЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ

3) Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе испытаний. Устанав-

ливался следующий порядок испытаний: 1) испытание порохов и зарядов; 2) испытания

орудия и снарядов на прочность; 3) испытание снарядов на стойкость снаряжения; 4)

испытания снарядов на кучность стрельбой по местности; 5) испытание снарядов на

бронепробиваемость; 6) испытание взрывателей; 7) испытание без стрельбы.

Общий объем испытаний определялся в 173 выстрела при ожидаемой живучести

ствола 150 выстрелов.

Конструктивные характеристики ствола орудия Б-37 были следующие: длина ствола

с казенником — 20 720 мм, наибольший диаметр по кожуху — 1280 мм, крутизна нарез-

ки — 30 калибров, нарезка двухпроцентная, глубина нареза — 12 мм, ширина нареза — 20

мм, объем зарядной каморы — 438,5 дм

3

.

Максимальная скорость отката при выстреле была 7м/с, длина отката орудия —

1460 мм. Противооткатные устройства состояли из четырех гидравлических тормозов

отката-наката веретенного типа и двух пневматических накатников, которые располагались

симметрично, два тормоза и накатник, сверху и снизу от орудия.

Баллистические характеристики орудия были следующие: начальная скорость полета

снаряда при его весе 1105 кг — 830 м/с, дульная энергия — 38 800 т.м., максимальное

давление пороховых газов в канале ствола — 3200 кг/см

2

, максимальная дальность по-

лета снаряда — 45,5 км. Вес качающейся части — 198 тонн, отношение дульной энергии

к весу качающейся части — 196,5. Здесь для сравнения привожу характеристики 406-мм

орудий того времени некоторых зарубежных стран:

— английское 406/45 орудие: вес снаряда — 952 кг, начальная скорость полета сна-

ряда — 900 м/с, дульная энергия — 39 000 т.м.;

— японское 405/50 орудие: вес снаряда 993 кг, начальная скорость полета снаряда —

850 м/с, дульная энергия — 36 500 т.м.;

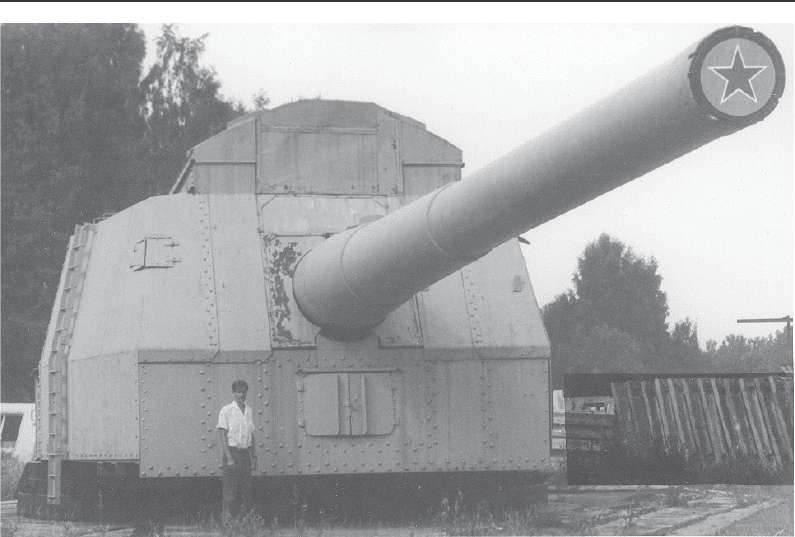

406- мм орудие. Современный вид.

159

В. Е. Лукин. Главный калибр Советского Союза

— германское (ВМФ) 406/50 орудие: вес снаряда — 960 кг, начальная скорость по-

лета снаряда — 800 м/с, дульная энергия — 31 320 т.м.

Кучность по дальности стрельбы орудия характеризовалась отношением: Вд/х = 1/300;

где Вд — рассеивание снарядов, х — дальность стрельбы.

Снаряды к орудию имели коэффициент формы 1,12. Длина бронебойного снаряда

составляла 1904 мм, фугасность — 25,5 кг или 2,3%. Длина фугасного снаряда составляла

2083 мм, фугасность 101 кг или 9,1%.

Бронебойный снаряд, по данным испытаниям, обеспечивал пробивание 406 мм

брони борта на дальностях до 75 кбт; 203 мм брони палубы от 100 до 240 кбт; 330 мм

брони борта до 130 кбт.

Орудие Б-37 имело поршневой затвор.

Заряжение картузное (снаряд и два полузаряда) с помощью цепного прибойника с

электротехническим приводом в составе автоматического поста заряжания.

Скорострельность орудия составляла 2,6 выстрела в минуту. При компановке

в башне МК-1 межорудийное расстояние составляло 2700 мм. Каждое орудие могло

функционировать самостоятельно. Заряжались орудия на постоянном угле заряжания

6°. Механизмы наведения были электрогидравлические с универсальными регулято-

рами скорости типа «Дженни». Наибольшая скорость наведения 60 %. Наводка башни

и орудий могла производиться по данным центрального поста и автономно из поста

командира башни.

Для обеспечения возможности испытаний орудий Б-37 морским полигоном были

проведены большие подготовительные работы. На главной батарее НИМАП был по-

строен мощный фундамент под основание полигонной установки МП-10, на которую

накладывается качающаяся часть (КЧ) МК-1. Фундамент должен был выдерживать на-

грузку при выстреле более 500 тонн, поэтому представлял собой значительное железо-

бетонное сооружение. Новокраматорским машиностроительным заводом был построен и

смонтирован на полигоне козловой кран грузоподъемностью 250 тонн. Проектирование,

изготовление, перевозка и монтаж крана заняли по времени около года. В тот же период

были построены и подкрановые пути.

Трудности строительства усугублялись тем, что стрельбы в 1939—1940 гг. прово-

дились днем и ночью.

Большие работы были проделаны на полигоне в этот период по подготовке измери-

тельной базы, которая к 1940 г. достигла весьма высокого уровня и позволяла в практике

испытаний широко применять приборные методы контроля, в том числе и осциллогра-

фирование динамических процессов.

Подготовка и проведение испытаний были напряженными и трудными, особенно в

части подготовки боеприпасов (вес снаряда — 1105 кг, заряда — 319 кг). Много времени

занимало их выкапывание из грунта при стрельбе и доставка в лабораторию для осмотра и

обмеров. Многие эксперименты в процессе испытаний нашли нетрадиционный характер.

Так, при стрельбе на дистанцию 25 км, для выяснения причин повышенного рассеива-

ния снарядов пришлось строить баллистические рамы высотой... 40 метров! В то время

начальная скорость полета снарядов определялась только по хронографам, поэтому по-

сле каждого выстрела на этих рамах-мишенях необходимо было менять поврежденную

снарядом проволочную навивку, что также представляло трудности. Каждый выстрел из

орудия Б-37 имел высокую стоимость, поэтому испытания строились очень продуманно

в интересах всего комплекса задач.

В процессе испытаний 406-мм орудия были проверены технические характеристики

двух стволов — скрепленного и лейнированного. Лучшие результаты показал лейниро-

ванный ствол.

160

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ВОЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ

2 октября 1940 г. полигонные испытания орудия Б-37, качающейся части МК-1,

станка МП-10 и боеприпасов были закончены. В заключении отчета комиссии отмечалось

следующее: «Проведенные испытания 406/50 орудия Б-37, качающейся части МК-1 и по-

лигонного станка МП-10 дали вполне удовлетворительные результаты». Вот так лаконично

отмечен многомесячный напряженный труд десятков тысяч конструкторов, инженеров,

рабочих, офицеров и матросов.

Качающаяся часть МК-1 с орудием Б-37 рекомендовалась комиссией для серийного

изготовления с внесением некоторых конструктивных изменений.

По результатам испытаний снарядов следовало, что они обеспечивают пробива-

ние бортов и палубы корабля на соответствующих дальностях и отвечают требованиям

технического задания. Кучность стрельбы орудия Б-37 соответствовала требуемой. Удо-

влетворительные результаты показали также пороха, заряды и взрыватели для фугасного

и бронебойного снарядов.

19 октября 1940 г., в связи с обострением международной обстановки, советским

правительством было принято постановление о сосредоточении усилий на строитель-

ство малых и средних боевых кораблей, и на достройку заложенных крупных кораблей с

большой степенью готовности. Линкор «Советский Союз» в число последних не входил,

поэтому серийное производство 406-мм орудий развернуто не было. Единственное в Со-

ветском Союзе орудие к началу Великой Отечественной войны так и оставалось на Ле-

нинградском полигоне. Оно вошло в батарею № 1, в которую также входили одно 356-мм

и два 305-мм орудия. Это были самые крупнокалиберные орудия полигона. Батареей

командовал воентехник 2 ранга А. П. Кухарчук.

После окончания Великой Отечественной войны решением командования ВМФ на

406-мм орудии была установлены мемориальная плита, которая сейчас хранится в Цен-

тральном военно-морском музее. На этой плите начертано:

«406-мм артустановка

Военно-Морского Флота

Союза СССР

Это орудие Краснознаменного НИМАПа с 29 августа 1941 г. по 10 июня 1944 г. при-

нимало активное участие в обороне Ленинграда и разгроме врага.

Метким огнем оно разрушало мощные опорные пункты и узлы сопротивления,

уничтожало боевую технику и живую силу противника, поддерживало действия частей

Красной Армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота на Не-

вском, Колпинском, Урицко-Пушкинском, Красносельском и Карельском направлениях».

Уходят годы, но еще многим и многим поколениям людей эти слова будут говорить

о замечательной, о славной странице, которую вписали в историю блокады морские

артиллеристы-испытатели.

В 50—60 годы 406-мм орудие еще принимало участие в испытаниях, под его калибр

проектировали снаряд с ядерным зарядом. Были также предложения сменить нарезной

ствол на гладкий, чтобы стрелять авиабомбами. Шла «холодная война», и конструкторы

артиллерийского вооружения без дела не сидели.

Но эти опытные образцы в серийное производство запущены не были, и до войск

не дошли.

А 406-мм артустановка и сейчас находится на закрытой территории Ржевского по-

лигона, но уже в качестве памятника. Давно уже покинул ее орудийный расчет. И стоит

гигантский исполин в полном одиночестве, безмолвный и неподвижный. А ведь это

единственной орудие, которое было и остается ГЛАВНЫМ КАЛИБРОМ СОВЕТСКОГО

СОЮЗА. И нет сегодня таких сил и средств, чтобы переместить его на Вечную стоянку к

Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи или к Цен-