Журнал - Новый Часовой. No 8-9. 1999

Подождите немного. Документ загружается.

377

М. Ф. Хартанович. К истории коронации в Варшаве. 1829 г. (Дело Смагловского)

Смагловский «открыл» молодым людям имена якобы членов тайного общества. Костяк

общества представляли (не ведая о том) секретарь Сената Немцевич, граф Роман Салтык,

несколько сенаторов, военных и гражданских чиновников. Однако студент Кроткий, «из

боязни или желая удостовериться в истине», обратился к Немцевичу с вопросом об его

участии в столь славном деле. Таким образом существование общества было раскрыто.

На допросе студенты сообщили, что Смагловский уверил их в том, что главой

общества являлся генерал Хлопицкий и что Австрия во всех предприятиях будет под-

держивать общество с целью возведения на польский престол герцога Рейхштадтского.

Следователи ознакомились и с неотправленными письмами Смагловского к Салты-

ку. В первом из них, от 1 июля 1828 г., он сообщает о своем отъезде из Варшавы, чтобы

избежать установленного за ним надзора. Второе письмо, от 28 июня, содержит описание

«настоящего унижения Польши, намерение свое восстановить сие царство на степень

первобытного величия и свободы и укрепить общий союз Славянских народов, в состав

которых должна войти и Россия»

9

. Далее он признался, что обманул принятых в обще-

ство студентов, уверил в соучастии Немцевича и нескольких сенаторов. Смагловский

сообщает, что начал скупать оружие, однако средства его оказались незначительными

и он просит Салтыка о финансовой помощи. Затем он извещает о том, что познакомился

с тайным агентом полиции и имеет от него различные сведения.

Смагловский объяснил следствию, что в письме этом «все ложно, кроме обстоя-

тельств, на допросе им показанных». Из дела остается невыясненным, понес ли Сма-

гловский какое-либо наказание. Он участвовал в ноябрьском восстании и в военных

действиях против русских войск. После подавления восстания бежал во Францию. В

80-х гг. Смагловский вернулся в Польшу и поселился в Станиславове, открыв там пу-

бличную библиотеку.

Деятельность В. Смагловского в предреволюционный период в истории Польши вы-

глядит незначительным эпизодом в деле борьбы поляков за независимость. Однако этот

эпизод рисует общее настроение в умах польской молодой интеллигенции того времени.

Коронация прошла без осложнений. Вот как описывает церемонию В. А. Жуков-

ский, присутствовавший на ней: «Для коронования была приготовлена большая зала

Сената, находящаяся во дворце... Она украшена была великолепно. На одном конце

ея воздвигнут был трон; два кресла стояли на возвышении под балдахином, на коем

изображены были все гербы Царства Польского, и посереди их, в двоеглавом орле

России, белый орел Польши. Посереди залы возвышался крест, вдоль стен, справа,

слева и насупротив трона, стояли сенаторы, нунции и депутаты Царства; над ними, на

балконе, находились знатнейшие дамы Варшавы. С нетерпением ожидали прибытия

государева. И он и государыня императрица слушали в греко-российской дворцовой

церкви обедню. Наконец подали знак, что император приближается; глубокое молча-

ние воцарилось в собрании, двери палаты отворились и торжественный ход начался.

Государь явился, предшествуемый знатнейшими сановниками, несущими регалии, епи-

скопами и архиепископами, за ним государыня уже в короне и порфире, его высочество

наследник, великие князья Цесаревич и Михаил Павлович и сановники придворные. Их

высочества заняли приготовленные им места. Архиепископ примас произнес молитву.

Когда государь возложил на себя императорскую корону, надел порфиру, принял в

руки державу, скипетр, украсил цепью ордена Белого Орла государыню императрицу,

архиепископ провозгласил троекратно: Vivat rex in aeternum. За сим последовало трога-

тельное, разительно-величественное действие: монарх России и Польши, украшенный

венцом прародительским, преклонил колено пред невидимо присутствующим Богом,

произнес молитву за себя и за народ, вверяемый его любви промыслом: лицо его было

оживлено чувством, и твердый голос его иногда прерывался от сильного движения

378

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

душевного; внимавшие исполнены были глубокого благоговения и проливали слезы

благодарности»

10

.

Коронование состоялось 12 мая 1829 г. В этот же день вышел манифест о «возло-

жении императором Николаем I на главу свою Польской короны». Он гласил:

«Господину Санкт-петербургскому Военному Генерал-губернатору.

Согласно с волею незабвенного Брата Нашего, блаженныя и вечныя славы достойно-

го Императора Александра, Мы, сего 1829-го года Мая 12-го в Нашем Столичном городе

Царства Польского Варшаве, короновали себя Царем Польским, возложив на главу свою

прародительскую Нашу Императорскую Всероссийскую Корону. Повелеваем вам из-

вестить жителей Столичного города Санкт-Петербурга о сем торжественном действии,

коим на все времена определено и утверждено бытие Царства Польского, навсегда не-

разрывным с Империею Российскою.

Пребываем к вам навсегда благосклонны.

Николай.

Варшава. 13 мая 1829 г.»

11

«Неразрывные узы» Царства Польского с Российской империей не выдержали и

года. 29 ноября 1830 г. в Варшаве вспыхнуло восстание за освобождение Польши, по-

влекшее за собой русско-польскую войну 1830—1831 гг.

1 Полное собрание законов Российской Империи. Собр.

II. 1815—1815. № 25827.

2 Российский государственный исторический архив

(РГИА). Ф. 1409. Собственная Его Величества кан-

целярия. Оп. 2. Д. 5525. Л. 1.

3 Там же. Л. 26.

4 Там же. Л. 26 об.

5 Там же. Л. 27.

6 Там же. Л. 27 об.

7 Присяга была произнесена над черепом, принесенным

из Праги (пригорода Варшавы), и над положенным

около черепа ножом, вместо кинжала. Присягнувшие

Примечания

обещали хранить тайну, не щадить ни жизни, ни

имущества к защите отечества, соглашаться в случае

присяги умереть от руки своих сообщников (Там же.

Л. 28).

8 Ясликовского, Нежабатовского, Бронозовского, Крот-

кого, Кондицкого, Длужевского.

9 РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5525. Л. 30.

10 Жуковский В. А. Сочинения. Т. 5. СПб., 1885. С.

462—463.

11 РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5311. Л. 1.

В

системе мер, направленных на укрепление обороноспособности страны в 1930-е

годы, особое значение придавалось физическому воспитанию молодежи и широ-

кой пропаганде военно-прикладных видов спорта. Спортивные общества и ОСОА-

ВИАХИМ — Добровольное общество содействия авиации и химической защите — прово-

дили большую работу по общей физической подготовке, стрелковому делу, парашютному

спорту. Были разработаны комплексы упражнений, после сдачи которых вручались значки

ГТО — «Готов к труду и обороне» — двух степеней, «Ворошиловский стрелок», также

двух степеней и другие. Их носили не только юноши и девушки — школьники, студенты,

военнослужащие, но и многие лица старшего возраста.

Менее распространен был значок «Ворошиловский всадник», так как обучение

конному спорту требовало дорогостоящей материальной базы. Тем не менее в ряде круп-

ных городов — Москве, Ленинграде, Киеве, Ростове, Ярославле и других были созданы

конно-спортивные школы как в системе ОСОАВИАХИМа, так и в спортивных обще-

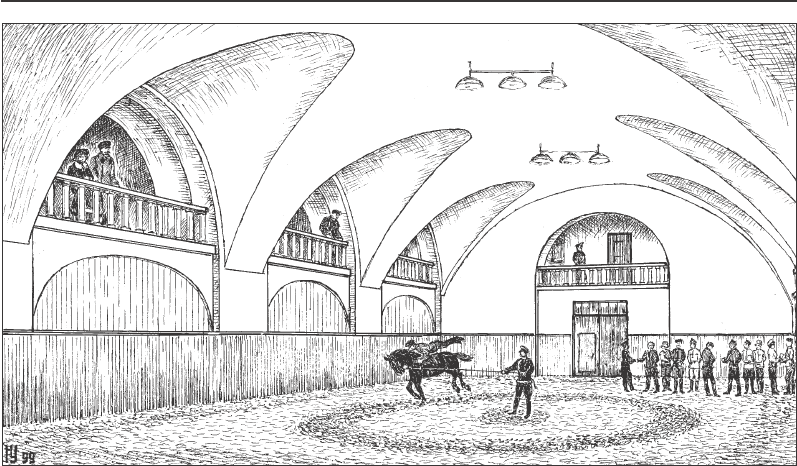

ствах «Динамо», «Спартак», «Буревестник». Ленинградская конно-спортивная школа

ОСОАВИАХИМа в летнее время находилась в лагере в Сосновке, а в зимнее помещалась

в здании Малого Эрмитажа рядом с Зимним дворцом. В просторной царской конюшне,

сохранившейся в первозданном виде, стояло около 40 лошадей, в том числе несколько

полукровных. Занятия проводились в манеже, примыкавшем к конюшне, где когда-то

обучались верховой езде наследники российского престола

1

.

Желающих заниматься было более чем достаточно. В основном это были студенты,

старшие школьники, рабочие и служащие. При одном занятии в неделю в течение учеб-

ного года с октября по апрель приобретались знания по уходу за конем, вырабатывались

правильная посадка, устойчивые навыки езды на всех аллюрах, умение преодолевать пре-

пятствия. Все в целом соответствовало требованиям, предъявляемым к молодому бойцу

кавалерии. Кроме того, следовало освоить вольтижировку — гимнастику на лошади, и

научиться владеть холодным оружием — шашкой. Кроме групп («смен») для начинающих

в школе была также отдельная группа мастеров спорта.

В конце первого года обучения (1936—1937 гг.) наша «смена» из 12 студентов

Ленинградского института инженеров промышленного строительства

2

, сдав зачетные

упражнения, получила значки «Ворошиловский всадник». Выполненные из алюминиевого

сплава, они имели форму подковы, в середине которой был изображен скачущий всадник

с красным знаменем на фоне синей звезды. Синим был уставной цвет петлиц на шинели

и кителе, околыша фуражки и суконной звезды на «буденовке» кавалериста.

Н. П. Ульянов

«Âîðîøèëîâñêèé âñàäíèê»

380

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

но я до сих пор помню клички и индивидуальные особенности коней, на которых тогда

ездил и, конечно, фамилии наших учителей-инструкторов. Это были командиры запаса

Смирнов, Алексеев, Шульга и даже один военнопленный австриец, в прошлом воевавший

у Буденного в 1-й Конной армии. К сожалению, этот последний, как и начальник школы

Никитин, не пережил репрессий в зловещем 37-м году и исчез из школы.

Но более всех запомнился наш первый учитель — старый кавалерист с большим

строевым и боевым опытом, Михаил Васильевич Екимов, бывший полковник русской

армии, командовавший в конце 1-й мировой войны Черкесским конным полком Кавказ-

ской туземной дивизии, более известной под названием «Дикой». В прошлом он серьезно

увлекался спортом и в 1912 году участвовал в Олимпийских играх в Стокгольме в составе

команды конников России, состоявшей из офицеров. Можно сказать, что конному делу и

кавалерии он отдал всю свою жизнь. В 1936 году ему было 73 года, но он был еще бодр,

сохранил военную выправку и безукоризненную манеру обращения с подчиненными, в

данном случае с нами, его учениками. Он, несомненно, представлял собой лучший тип

офицера старой русской армии. Его задача как инструктора затруднялась тем, что из-за

травмы, полученной от удара лошадиным копытом он не мог садиться в седло и показывать

нам личный пример. Он ограничивался только словесными объяснениями и замечаниями.

Но мы были достаточно понятливы и послушны, за что часто удостаивались его похвал,

особенно представительницы «прекрасного пола».

Конечно, он только чудом уцелел в годы революции. Его полк и дивизия входили в

состав 3-го конного корпуса, направленного генералом Л. Г. Корниловым на Петроград

в августе 1917 года. Эта отчаянная попытка положить конец анархии и развалу армии ни

к чему не привела и постепенно все полки корпуса были нейтрализованы, разоружены и

демобилизованы после Октября. Хотя М. В. Екимов и был кадровым офицером с развитым

чувством воинского долга, он сознавал бесчеловечность, бессмысленность и преступность

войны, развязанной в 1914 году, принесшей народам неисчислимые страдания. Поэтому

он стоически, как неизбежность, воспринял конец старой армии, не сделав попыток

примкнуть к Белому движению. Более того, его единственный сын Георгий вступил в

Красную Армию, сражался в рядах 1-й Конной и погиб во время гражданской войны. Его

Значок «Ворошиловский всадник».

В следующем 1937—1938 учебном

году мы продолжили занятия, закрепив при-

обретенные навыки, доведя до автоматизма

то, что раньше давалось с напряжением.

Каждый учебный год мы завершали по-

казательными выступлениями на спорт-

площадке своего института по программе:

фигурная езда, преодоление препятствий,

игра в «лисичку», рубка лозы.

Два года занятий в школе благотворно

отразились на нашем общем физическом со-

стоянии, развили такие полезные качества,

как ловкость, решительность, смелость

и сблизили нас с прекрасным животным

— конем, верно служившим человеку не-

сколько тысячелетий. Многим, в том числе

и автору, полученные знания пригодились в

годы войны 1941—1945 гг., так как лошадь

использовалась не только в кавалерии, но

и в других родах войск. Прошло много лет,

381

Н. П. Ульянов. «Ворошиловский всадник»

знал лично С. М. Буденный, оказавший Екимову-отцу помощь и покровительство. Михаил

Васильевич поселился под Петроградом в Павловске (тогда он назывался Слуцком) и был

инструктором верховой езды в воинских частях. Фотография его геройски погибшего сына

помещена в альбоме, посвященном 60-летию 1-й Конной армии

3

.

К сожалению, М. В. Екимов недолго был нашим наставником — всего несколько

месяцев. Он часто беседовал с нами, рассказывал разные эпизоды из своей жизни, мы

с интересом его слушали, сознавая, что перед нами человек в своем роде уникальный.

Однажды он принес и показал нам свои старые фотографии, запечатлевшие его на разных

этапах долгой службы — молодым офицером Каргопольского драгунского, затем Влади-

мирского уланского полков, участником Олимпиады на скаковом поле в Стокгольме и,

наконец, лихим командиром Черкесского полка в папахе и черкеске с газырями. Однако

его увлечение воспоминаниями о прошлом кому-то явно не понравилось: безвестный

«стукач» доложил куда следует. Придя в очередной раз на занятия, мы были встречены

новым инструктором В. Н. Смирновым, молодым кавалеристом, ладным, подтянутым и

тоже очень доброжелательным. А о Екимове прочли на стенке в приказе, что он уволен

«за неуместную популяризацию офицерских фотографий». К счастью, начальство огра-

ничилось только его отлучением от школы, а могло быть и хуже.

Перед войной Михаил Васильевич продолжал мирно жить на своей даче в Павловске

вместе в двумя дочерьми. Зная его адрес, летом 1939 года я навестил его и провел в при-

ятном обществе пару часов. Это была наша последняя встреча. Дальнейшая его судьба мне

неизвестна. В 1941 году, через два месяца после вторжения, фашистские войска подошли

к Павловску, и судьба большинства его жителей оказалась трагична — многие не смогли

перебраться в Ленинград, а участь тех, кто успел, тоже была незавидной.

Снова сесть в седло мне удалось лишь в 1946 году, когда я служил в Ленинградском

Военно-Инженерном Училище, в составе которого был конно-саперный полуэскадрон,

доживавший свой век, как и вся кавалерия.

Вольтижировка в манеже Зимнего дворца (здание Малого Эрмитажа). Рис. автора.

382

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

О былом увлечении мне сегодня напоминает описанный выше значок да пара шпор

моего дяди К. М. Носова, подпоручика Приморского драгунского полка старой армии,

расстрелянного в мае 1941 года по ложному обвинению в Таллине.

Состояние конного спорта в Петербурге за несколько десятилетий стало плачевным,

но в последние годы наметился перелом в лучшую сторону — на стадионе «Петровский»

стали проводить международные и городские соревнования. Есть надежда, что в будущем

город вернет себе былую славу в этом красивейшем и полезном виде спорта.

Следует напомнить, что Россия, никогда не испытывавшая недостатка в отличных

конях и смелых всадниках, продемонстрировала перед Первой мировой войной большой

успех своих спортсменов. В течение трех лет подряд с 1912 по 1914 год на ежегодных

состязаниях кавалеристов европейских армий, проводившихся в Англии, группа офицеров

гвардейской кавалерии трижды завоевывала первенство.

Согласно условиям, после троекратной победы ценный приз должен был навсегда

остаться в России, однако начавшаяся война задержала его отправку. Только весной 1916

года он был послан морем на крейсере «Hampshire», но так и не прибыл по назначению

— корабль был потоплен германской подлодкой вблизи Оркнейских островов. Тогда же

погиб английский главнокомандующий лорд Китченер, направлявшийся в Россию для

переговоров.

1 В этом помещении в 1956 г. был выставлен Пергам-

ский алтарь, вывезенный из Берлина как «трофей».

2 Леон Авиром, Семен Гельман, Ирина Гольдберг, Донат

Жеребов, Александр Крахмальников, Элида Найде-

Примечания

нова, Михаил Носович, Николай Ульянов, остальных

уже не вспомнить.

3 Легендарная Первая Конная. Москва, 1979.

Øòàá Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ÊÎÍÐ

1. Главнокомандующий Вооружёнными Силами Комитета Освобождения Народов России

( ВС КОНР ) — генерал-лейтенант А. А. Власов

2. Личный адьютант — капитан Р. Л. Антонов

3. Личный переводчик — обер-лейтенант В. А. Ресслер

4. Начальник личной охраны — капитан П. В. Каштанов (М. В. Шатов)

командир взвода личной охраны — поручик А. Н. Бублик

5. В распоряжении Главнокомандующего ВС КОНР — подполковник М. К. Мелешкевич

6. Âñïîìîãàòåëüíûå âîéñêà ÂÑ ÊÎÍÐ (â íåïîñðåäñòâåííîì

ïîä÷èíåíèè Ãëàâíîêîìàíäóþùåìó ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó À. À. Âëàñîâó

)

Начальник штаба Вспомогательных войск ВС КОНР — полковник Г. И. Антонов

Заместитель начальника штаба по технической части — инженер-подполковник К. И. Попов

Начальник боевой подготовки — майор М. Самойлов

Начальник отдела кадров — полковник Шоколи

7. Øòàá Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ÊÎÍÐ

Начальник штаба ВС КОНР — генерал-майор Ф. И. Трухин

Личный адьютант начальника штаба ВС КОНР — поручик А. И. Ромашкин

Заместитель начальника штаба ВС КОНР — полковник В. Г. Баерский (В. И. Боярский

*

)

Начальник секретариата штаба ВС КОНР — капитан С. А. Шейко

Офицер для особых поручений ( контрразведка ) — капитан М. В. Томашевский

В распоряжении штаба ВС КОНР — полковник А. П. Ананьин, майор С. И. Свобода

Переводчик штаба ВС КОНР — подпоручик А. А. Кубеков

Врач штаба ВС КОНР — капитан медицинской службы П. А. Казанский

Начальник офицерского резерва штаба ВС КОНР — подполковник Г. Д. Белай

Помощник начальника резерва — подполковник М. М. Голенко

Командир роты резерва — поручик А. Логинов

Комендант штаба ВС КОНР — майор Глазенап

Отдельный кавалерийский эскадрон штаба ВС КОНР — командир эскадрона капитан Тищенко

К. М. Александров

Âîîðóæåííûå ñèëû ÊÎÍÐ

Ìàòåðèàëû ê ñîñòàâëåíèþ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ

Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë Êîìèòåòà Îñâîáîæäåíèÿ Íàðîäîâ

Ðîññèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà À. À. Âëàñîâà

ïî ñîñòîÿíèþ íà 22 àïðåëÿ 1945 ã.

* В скобках приводятся псевдонимы, под которыми указанные офицеры служили в ВС КОНР.

384

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Батальон охраны штаба ВС КОНР — командир батальона капитан В. Дубовец

Командир роты, укомплектованной старшими кадетами эвакуированного из Белграда 1-го

русского Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса, — поручик

Копытов

(командиры взводов — поручик Е. А. Делаковский, поручик Морозюк)

Отдельный строительный батальон — командир батальона капитан А. П. Будный

Командир специального отряда по охране ценностей КОНР — капитан А. Анохин

Îòäåëû øòàáà Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ÊÎÍÐ

1-й отдел — Административно-хозяйственный

Начальник отдела — майор П. Н. Шишкевич

Начальник общей части — поручик Прокопенко

Заведующий делопроизводством — подпоручик В. Антонов

Начальник продовольственного снабжения — майор В. Черемисинов

Командир хозяйственной роты — поручик Н. А. Шарко

2-й отдел — Оперативный

Начальник отдела — полковник А. Г. Нерянин

Адьютант и переводчик начальника отдела — поручик В. Т. Шевчук

Заместитель начальника отдела — подполковник Н. И. Коровин

И. о. старшего офицера связи между Главнокомандующим и штабом ВС КОНР,

Начальник 1-го отделения — подполковник В. Ф. Риль

Начальник 2-го отделения — подполковник В. Э. Михельсон

3-й отдел — Разведывательный

Начальник отдела — подполковник И. М. Грачёв ( Копылов )

Адьютант начальника отдела и начальник 1-го отделения общевойсковой разведки — ка-

питан А. Ф. Вронский

Начальник 2-го отделения агентурной разведки — капитан Б. А. Гай (Малинин)

(старший помощник начальника 2-го отделения — капитан М. И. Турчанинов,

заведующий делопроизводством 2-го отделения — поручик К. Г. Камальян (Каренин))

Начальник 3-го отделения общевойсковой контрразведки — майор А. Ф. Чикалов

(помощник начальника 3-го отделения — поручик Я. И. Марченко)

Сотрудники отдела: поручик Д. Горшков, капитан В. А. Денисов, капитан Л. Думбадзе,

поручик В. Кабитлеев, капитан С. С. Никольский, поручик Ю. С. Ситник, поручик А. Скач-

ков, капитан Твардевич, майор А. А. Тенсон, майор В. И. Цонев

4-й отдел — Связи

Начальник отдела — подполковник В. Д. Корбуков

Инспектор по боевой подготовке — подпоручик П. И. Короткий

5-й отдел — Топографический

Начальник отдела — подполковник Г. С. Васильев

Помощник начальника отдела — подполковник Н. Н. Любимцев

6-й отдел — Шифровальный

Начальник отдела — майор А. Е. Поляков

Старший помощник начальника отдела — подполковник И. П. Павлов

385

Вооруженные силы КОНР

Помощник начальника отдела — поручик В. А. Богомолов

Помощник начальника отдела — поручик А. А. Кандауров

7-й отдел — Формирований

Начальник отдела — полковник И. Д. Денисов

Адьютант начальника отдела — подпоручик П. М. Верховский

Начальник 1-го отделения — капитан Г. А. Федосеев

(помощник начальника 1-го отделения — капитан И. П. Ковецкий)

Начальник 2-го отделения — капитан В. Ф. Демидов

(помощник начальника 2-го отделения — подпоручик А. Н. Леонов)

Начальник 3-го отделения — капитан С. Т. Козлов

(помощник начальника 3-го отделения — подпоручик Н. Г. Пономарёв,

помощник начальника 3-го отделения — капитан А. Д. Ермолаев)

Начальник 4-го отделения — майор Г. Г. Свириденко

Начальник общей части — подпоручик Е. П. Покатило

Переводчик отдела — подпоручик В. В. Радин

8-й отдел — Боевой подготовки

Начальник отдела — генерал-майор В. Г. Арцезо (Ассберг, Ассбергьянс, Арцызов)

Адьютант начальника отдела — поручик П. Н. Бутков

Заместитель начальника отдела — полковник А. Н. Таванцев

Начальник 1-го отделения по подготовке войск — полковник Ф. Е. Чёрный

(помощник начальника 1-го отделения — майор А. Г. Щекутин

помощник начальника 1-го отделения по физической подготовке — майор Ф. М. Легостаев)

Начальник 2-го отделения по военным школам — полковник А. А. Денисенко

(помощник начальника 2-го отделения — подпоручик И. С. Грищук)

Начальник 3-го отделения по разработке уставов — подполковник А. Г. Москвичёв

Начальник общей части — ротмистр М. Д. Созыко

9-й отдел — Командный

Начальник отдела — полковник В. В. Поздняков

Адьютант начальника отдела — подпоручик Н. Н. Благонадёжный

Заместитель начальника отдела — капитан В. И. Стрельников

(помощник начальника 1-го отделения по офицерам Генерального штаба — капитан

Я. А. Калинин)

Начальник 2-го отделения по пехотным частям — майор А. П. Демский

(помощник начальника 2-го отделения — поручик Н. А. Лагуто)

Начальник 3-го отделения по кавалерийским частям — поручик Н. В. Ващенко

Начальник 4-го отделения по артиллерийским частям — подполковник М. И. Пан-

кевич

(помощник начальника 4-го отделения — поручик П. М. Гладков)

Начальник 5-го отделения по танковым и инженерным войскам — капитан А. Г. Корнилов

(помощник начальника 5-го отделения — подпоручик А. А. Осипов)

Начальник 6-го отделения по административно-хозяйственным и военно-санитарным

службам — майор В. И. Панайот

(помощник начальника 6-го отделения — подпоручик А. М. Полтавский)

Начальник общей части — подпоручик Н. Н. Енгалычев

(помощник начальника общей части — капитан О. Л. Баумгартен)

Младший переводчик отдела — подпоручик Н. Н. Нечаев

386

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

10-й отдел — Пропаганды и агитации

Начальник отдела — подполковник Хаспабов

Заместитель начальника отдела — майор М. В. Егоров

Инспектор по пропаганде в войсках — капитан М. П. Похваленский

Инспектор по пропаганде в Восточных войсках Вермахта — капитан А. П. Собченко

Руководитель ансамбля песни и пляски — подпоручик А. П. Костецкий

Руководитель концертного ансамбля — подпоручик Н. Н. Гусс

Заведующий делопроизводством отдела — поручик Армашевский

11-й отдел — Военно-юридический

Начальник отдела — майор Е. И. Синицын (Арбенин)

Военные юристы: капитан Г. А. Акимов, поручик А. Г. Александров, подпоручик В. Г. Гарницкий

12-й отдел — Автобронетанковый

1

(помощник начальника отдела по ремонту и эксплуатации — полковник Л. Н. Попов)

13-й отдел — Артиллерийский

Начальник отдела — генерал-майор М. В. Богданов

Адьютант начальника отдела — подпоручик А. Е. Драпаков

(помощник начальника отдела — полковник Н. А. Сергеев)

Инспектор по боевой подготовке — полковник В. А. Кардаков

Инспектор по артиллерийскому вооружению — полковник А. С. Перхуров

Инспектор по стрелковому вооружению — подполковник Н. С, Шатов

Переводчик отдела — подпоручик Б. Ф. Пахаренко

14-й отдел — Материально — технического снабжения

Начальник отдела — генерал — майор А. Н. Севастьянов

Адьютант начальника отдела — подпоручик Е. М. Стрепихеев

Начальник отделения по устройству тыла — полковник Г. В. Сакс

(адьютант начальника отделения — капитан А. А. Бертельс — Меньшой

помощник начальника отделения — майор Е. Н. Выговский)

Инспектор по продовольственно — фуражному довольствию — майор П. Ф. Зелепугин

Инспектор по квартирному довольствию — капитан А. И. Путилин

Начальник общей части — поручик И. Ф. Биндюков

Переводчик отдела — поручик В. А. Мамонтов

15-й отдел — Инженерный

Начальник отдела — полковник Г. В. Яропуд

Адьютант начальника отдела — подпоручик Н. П. Смирнов

Помощник начальника отдела — полковник С. Н. Голиков

Помощник начальника отдела — капитан А. П. Будный

Младший помощник начальника отдела — поручик И. Т. Дмитриченко

16-й отдел — Санитарный

Начальник отдела — полковник медицинской службы В. Н. Новиков

Помощник начальника отдела — капитан медицинской службы А. Р. Трушнович

17-й отдел — Ветеринарный

Начальник отдела — майор А. М. Сараев

Помощник начальника отдела — капитан В. Н. Жуков