Журнал - Управляющие системы и машины 2009 №2 Март - Апрель

Подождите немного. Документ загружается.

УСиМ, 2009, № 2 51

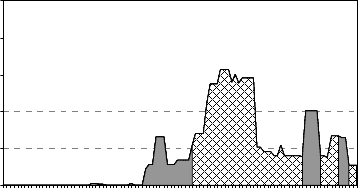

Учитывая малое значение КФЕ необходимо

провести оптимизацию геометрических пара-

метров контейнеров классов функциональных

состояний объекта и дидактических парамет-

ров тестовых вопросов [8–9].

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0 102030405060 708090

E

δ

Рис. 3. График оптимизации геометрических и дидактических

параметров функционирования СУНО

Значение нормированного значения КФЕ

(рис. 3) повысилось и составило

E = 0,62. Про-

цедура оптимизации не позволила достигнуть

асимптотического максимума значения КФЕ

в области определения его функции, в связи с

чем необходимо проводить дополнительную

оптимизации параметров функционирования

СУНО [10].

Заключение. В результате проведенной ра-

боты проанализированы существующие подхо-

ды к формированию входных данных систем

поддержки принятия решений, проведена клас-

сификация соответствующих систем.

Предложен универсальный подход к проек-

тированию СУНО, основанный на информаци-

онно-экстремальной интеллектуальной техно-

логии синтеза слабо формализованных систем

управления [7]. Рассмотрен алгоритм дообуче-

ния системы в процессе ее

функционирования

с возможностью определения момента пере-

обучения системы. Недостаток разработанной

концепции – метод не гарантирует достижения

асимптотического максимума КФЕ в рабочей

области определения ее функции, что указыва-

ет на необходимость поиска дополнительных

параметров оптимизации СУНО [11]. Однако

отметим, что при достаточно длительном функ-

ционировании СУНО удается достигать близ-

ких к асимптотическому значению КФЕ

.

1. Гриценко В.И., Довбыш А.С., Любчак В.А. Инфор-

мационный синтез адаптивной мультиагентной сис-

темы управления дистанционным обучением

// УCиМ. – 2006. – № 6 – C. 4–6, 25.

2. Федорук П.И. Использование адаптивных и интел-

лектуальных технологий в системах дистанцион-

ного обучения // УСиМ. – 2006. – № 5. – C. 68–73.

3. Peter Kazik, Igor Sivy. Intelegent e-learning systems

// 5th International Conference on Emerging e-learning

Technologies and Applications, Stara Lesna, the High

Tatras, Slovakia. 2007. – P. 241–244.

4. SCORM 2004 Sequencing & Navigation // Learning

Technology Publication of IEEE Comp. Society, 7. Is-

sue 1 ISSN 1438-0625. – http://lttf.ieee.org/ learn_

ech/issues/january2005.

5. Rumelhart A.E.

, Hinton G.E., Williams R.J. Learning

internal representations by error propagation / Ed. by

D.E. Rumelhart, J.L. McClelland editors // Parallel

Distributed Processing, Explorations in the Microstruc-

ture of Cognition. – 1, chap. 8. – P. 318–362. – MIT

Press, 1986. – 523 p.

6. Korn F., Pagel B., Faloutsos C. On the 'Dimensionality

Curse' and the 'Self-Similarity Blessing' // IEEE Trans.

on Knowledge and Data Engineering, Jan., 2001. – N 1,

13. – P. 96–111.

7. Сороколетов В.П. Анализ, проблемы и состояние

моделей представления знаний в системах приня-

тия решений // Перспективные информационные

технологии и интеллектуальные системы. – 2003. –

№ 3(12). – С. 16–24.

8. Сироджа И.Б. Квантовые модели и методы инже-

нерии знании в задачах искусственного интеллекта

// Искусственный интеллект. –

Донецк, 2002. –

№ 3. – С. 161–171.

9. Краснопоясовський А.С. Інформаційний синтез інте-

лектуальних систем керування: Підхід, що ґрунту-

ється на методі функціонально-статистичних ви-

пробувань. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 261 с.

10. Довбиш А.С., Любчик В.О., Петров С.О. Машинна

оцінка знань студентів у системі керування диста-

нційним навчанням // Вісн. СумДУ. Сер

. тех. наук. –

2007. – № 1. – С. 167–178.

11. Алексахин С.В., Николаев А.Б., Строганов В.Ю. Мо-

дели адаптивного тестового контроля в системе

дистанционного образования. – http://ito.edu.ru/2001/

ito/VI/VI-0-17.html

© С.А. Петров, 2009

z

52 УСиМ, 2009, № 2

Современные технологии поддержки электронного обучения

УДК 681.3: 658.56.

М.С. Львов

Концепция информационной поддержки учебного процесса и ее реализация

в педагогических программных средах

Рассмотрены концепция и предметно-ориентированный подход к построению информационных сред поддержки учебного про-

цесса, выработанных и используемых в педагогических программных средах, иллюстрируемых многочисленными примерами.

Considered are a concept and a subject-oriented approach to the construction of information environments of the educational process

support, produced and used in pedagogical program environments and illustrated by numerous examples.

Розглянуто концепцію і предметно-орієнтований підхід до побудови інтегрованих інформаційних середовищ підтримки навчально-

го процесу, напрацьованих та використаних у педагогічних програмних засобах, ілюстрованих численними прикладами.

Введение. Современный этап развития педаго-

гических технологий обусловлен многими фак-

торами, среди которых выделим основные:

• быстрый рост суммы теоретических зна-

ний, необходимых современному человеку как

члену общества для формирования его мировоз-

зрения;

• интернационализация образовательных про-

цессов и возрастающая мобильность человека

в процессах получения образования, професси-

ональной деятельности и общения;

• возросший уровень профессиональных тре-

бований к специалистам в виде суммы профес-

сиональных компетенций, которые надо по-

стоянно расширять, совершенствовать и изме-

нять на протяжении всего периода профессио-

нальной деятельности;

• широкое распространение сложных про-

фессионально-ориентированных информацион-

ных систем, которые постоянно совершенству-

ются, обнаруживая тенденции к унификации,

глобализации и стандартизации методов и

средств обработки информации;

• распространение и проникновение во все

сферы деятельности глобальной информаци-

онно-коммуникационной сети, совершившей

революцию в информационных технологиях.

Эти факторы предопределяют следующие

фундаментальные изменения в педагогических

технологиях:

• широкое применение эффективных инфор-

мационных технологий, ориентированных не

только на аудиторную работу – учителя с клас-

сом, но и на индивидуальную – учителя с уче-

ником, самостоятельную работу ученика как в

классе, так и за его пределами;

• широкое применение дистанционных форм

обучения не только в высшей школе, а и в об-

щеобразовательной и средней профессиональ-

ной школе;

• индивидуализацию, активизацию и интер-

национализацию процесса обучения;

• широкое применение дистанционных форм

доступа к знаниям, создающим принципиально

новые условия для организации самостоятель-

ной работы.

Формы организации учебного процесса

Концепция информационной системы под-

держки учебного процесса в первую очередь

должна учитывать психолого-возрастные кате-

гории пользователей и, следовательно, различ-

ные формы организации учебного процесса [1].

Классические формы организации учебного

процесса опираются на использование книги

как основного дидактического средства. Совре-

менные формы организации учебного процес-

са успешно используют информационно-ком-

муникационные технологии (ИКТ). Тем не ме-

нее, центральную роль в организации и реа-

УСиМ, 2009, № 2 53

лизации учебного процесса, как и прежде, иг-

рает учитель.

В учебных заведениях всех уровней исполь-

зуются различные формы организации учебно-

го процесса.

Классно-урочная форма

Классно-урочная форма принята в средней

школе уже в течение многих столетий. Эта

форма организации процесса обучения, с од-

ной стороны, не утратила своей роли в качест-

ве основной формы обучения в общеобразова-

тельной школе, а с другой стороны – приобре-

тает качественно новые черты и дополняется

современными формами дистанционного обу-

чения и доступа к информации, которые в

дальнейшем будут играть большую роль.

Aудиторно-лекционная форма

Aудиторно-лекционная форма организации

процесса обучения принята, в частности, в ук-

раинских вузах. Однако новые тенденции все

активнее проявляются в профессиональном об-

разовании. Это относится как к среднему, так и

высшему образованию.

Сейчас утвердилась точка зрения, в соответ-

ствии с которой система профессионального об-

разования представляет собой многоступенча-

тую, но единую систему, выпускающую на раз-

ных ступенях специалистов разных уровней.

Младший специалист – Бакалавр – Ма-

гистр

Основная задача первой ступени професси-

онального образования – формирование специ-

алиста, владеющего суммой профессиональных

компетенций, позволяющей быстро адаптиро-

ваться к конкретным требованиям конкретного

рабочего места в системах современного про-

изводства. Кроме того, такой специалист во

время обучения должен овладеть навыками са-

мостоятельного повышения квалификации. Та-

ким образом, в системах профессионального

образования все большую роль должны играть

технологии индивидуального обучения.

Индивидуальная форма (для специалис-

тов высшей квалификации)

Специалист высшей квалификации должен

быть подготовлен к работе, требующей компе-

тенций исследователя, руководителя, аналити-

ка процессов, явлений, и уметь самостоятельно

принимать необходимые решения. Такой специ-

алист, как правило, уже выбрал тему для иссле-

дований, научного руководителя, работает в со-

ставе научной группы и обучается самостоя-

тельно. Кроме того, имеет значение и вхождение

специалиста в международное научное сооб-

щество.

Концепция учебной деятельности и ее

информационной поддержки

Осмысливая изменения, происходящие в

педагогических технологиях и, соответствен-

но, в общих схемах применения ИКТ в учеб-

ном процессе, можно предложить следующую

точку зрения: система информационной под-

держки обучения:

• должна соответствовать форме организа-

ции учебного процесса;

• должна быть ориентирована на всех уча-

стников учебного процесса;

• должна быть ориентирована на все этапы

учебного процесса;

• должна быть предметно-ориентированной.

Подход к функциональности и архитектуре

интегрированной программной системы учеб-

ного назначения для общеобразовательной шко-

лы, разработанной в рамках научно-техничес-

кой работы 5.04.6 «Розроблення методів і тех-

нологій проектування гнучких розподілених пе-

дагогічних програмних середовищ» (договор с

МОН Украины ДЗ/29–2004 от 13 апреля 2004 го-

да) представлен в [2]. В соответствии с этим

подходом система представляет собой интегри-

рованную педагогическую программную среду

(ИППС), расположенную на автоматизирован-

ных рабочих местах методиста (автора мето-

дических материалов к курсу), учителя и уче-

ника. Опишем ту часть среды, которая инстал-

лируется в компьютерном классе школы (ра-

бочие места учителя и ученика).

Важное значение в определении функцио-

нальности ИППС имеют концепции обучаю-

щей системы (ОС) и системы поддержки про-

цесса обучения (СППО), изложенные в [2–5],

основанные на рассмотрении способов взаи-

модействия человека и компьютера. Их кон-

цептуальное различие состоит не столько в тер-

54 УСиМ, 2009, № 2

минологии, сколько в сути процесса взаимо-

действия системы и ученика.

Системы, названные обучающими, в этом

процессе играют активную роль. Они «ведут»

процесс обучения, определяя последователь-

ность тем для обучения и его темп, задавая

контрольные вопросы и осуществляя тестиро-

вание.

СППО во взаимодействии с пользователями

пассивны. Их основная функция – выполнение

действий в соответствии с командами ученика.

Здесь диалог ведет человек. Такую же роль иг-

рают практически все информационные сис-

темы – от программ пакета MS Office до про-

фессиональных информационных систем.

Профессиональные системы широко исполь-

зуются в учебном процессе. Пакет MS Office –

предмет обучения практически всех курсов при-

кладных информационных технологий. Систе-

ма программирования Borland Pascal использу-

ется для изучения основ алгоритмизации и про-

граммирования. Широко известны примеры ис-

пользования MathCad и других математичес-

ких пакетов при изучении математики. Этот

список можно продолжить. Однако професси-

ональные информационные системы не решают

основных задач поддержки процесса обучения.

СППО по своему предназначению должны

быть предметно-ориентированы. Это означает,

что наряду с концептуально-общей архитекту-

рой, программными модулями и компонента-

ми общего назначения эти системы содержат

специализированные предметно-ориентирован-

ные модули и компоненты. Большую роль та-

кие модули и компоненты играют в СППО

дисциплин, в которых центральное место за-

нимают практические занятия [6].

Известные в Украине СППО математике

Гран (научный руководитель – акад. М.И. Жал-

дак), динамической геометрии (научный руко-

водитель – проф. С.А. Раков) поддерживают,

главным образом, практические занятия. Одна-

ко они ориентированы на математические за-

дачи, имеющие графическую интерпретацию.

В то же время существует широкий класс ма-

тематических задач, в которых основные ме-

тоды решения – алгебраические (символьные)

преобразования.

Примеры. Педагогические программные

среды (ППС) НИИ ИТ ХГУ

Рассмотрим примеры интегрированных сред

обучения, сочетающих функции обучающих си-

стем и систем поддержки обучения.

Пример 1. Интегрированные среды поддер-

жки обучения алгебре в средней школе

Интегрированные среды обучения матема-

тике разрабатываются в лаборатории ЛРВППС

НИИ ИТ ХГУ, начиная с 2001 г. Параллельно с

развитием концепции расширяется функцио-

нальность системы, усовершенствуются архи-

тектура, технологии и повторно используемые

модули и компоненты. Приведем список сис-

тем, разработанных в НИИ ИТ ХГУ:

1. ППС «Системы линейных уравнений» [3]

2003 г.

2. ПМК (Программно-методический комплекс)

«ТерМ 7» (Алгебра, 7 класс) [7]

2004 г.

3. ПМК «ТерМ 7–9» (Алгебра, 7–9 классы) [8]

2005 г.

4. ППС «Библиотека электронных наглядностей

Алгебра 7–9»

2006 г.

5. ППС «Алгебра, 7 класс»

2007 г.

6. ППС «Алгебра, 8 класс»

2008 г.

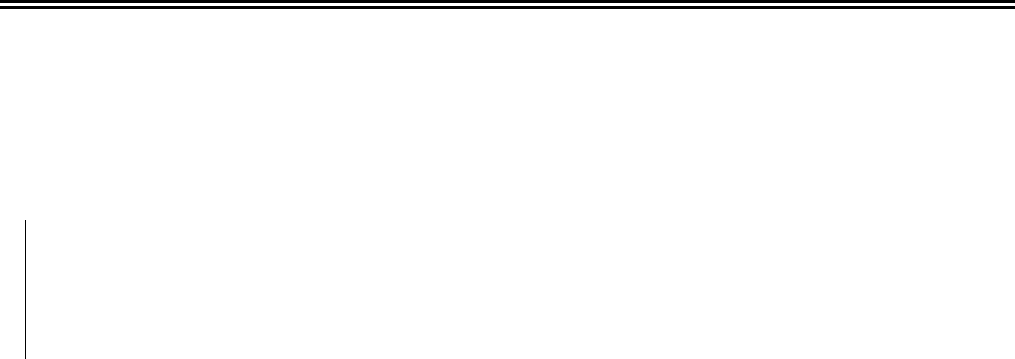

Виды работ в классе и дома и электрон-

ные средства их поддержки

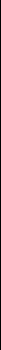

Состав, архитектура и функциональность

программной среды определяется видами ра-

бот, выполняемых участниками учебного про-

цесса (рис. 1).

Урок (в классе)

Самостоятельная

р

абота

(

домашняя

)

Итоговая (тематическая)

аттестация

Проверка домашнего

задания

Изложение нового

теоретического материала

Самостоятельное

изучение нового

материала

Практикум по решению

задач

Самостоятельное

решение задач

(выполнение задания

на дом)

Рис. 1. Виды работ в учебном процессе: математические дис-

циплины в общеобразовательной школе

Учитель проверяет правильность решения

задач, задания практикума, домашние задания,

УСиМ, 2009, № 2 55

тематические аттестации, излагает новый ма-

териал, анализирует результаты тестирования.

Ученик изучает новый материал, решает за-

дачи (устно и письменно), отвечает на тесто-

вые вопросы.

Традиционные средства поддержки процес-

са обучения: учебник, задачник, справочник, на-

глядность (пакет плакатов), тетрадь, циркуль,

линейка, калькулятор, классный журнал.

Электронные средства поддержки процесса

обучения: электронный учебник; система уп-

ражнений для самопроверки; электронный за-

дачник; сборник заданий для тематических ат-

тестаций; электронный справочник; библиоте-

ка электронных опорных конспектов; библио-

тека тестовых заданий; электронная тетрадь

для домашних заданий, классных работ, тема-

тических аттестаций учителя; система постро-

ения графиков (и геометрических фигур); сре-

да поддержки решения задач; электронный ре-

шатель задач; электронный калькулятор; биб-

лиотека уроков; библиотека аттестаций; элек-

тронный классный журнал.

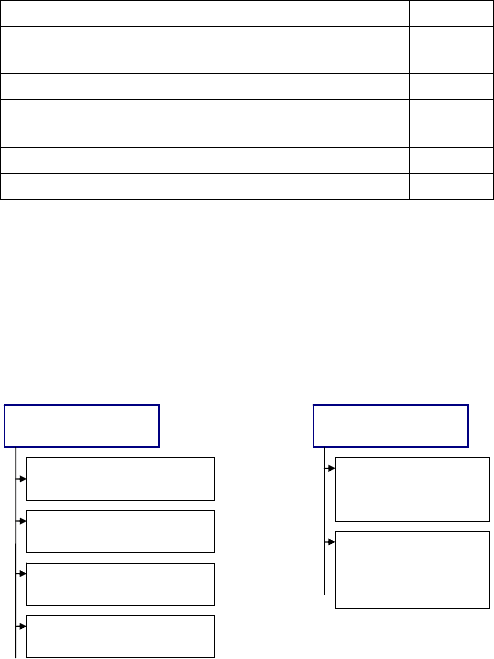

На рис. 2 представлена общая объектная мо-

дель ПМК ТерМ с ее архитектурой и функцио-

нальностью. В ТерМ реализовано большинство

перечисленных выше программных модулей.

Другие программные модули реализованы в

более поздних программных продуктах.

Отметим педагогические среды, разработан-

ные в НИИ ИТ для других предметов общеоб-

разовательной школы, использующие ту же кон-

цепцию.

1. ПМК «Видеоинтерпретатор алгоритмов

сортировки и поиска» [3]

2001 г.

2. МППС ( Модульная педагогическая про-

граммная среда) «Виртуальная биологи-

ческая лаборатория»

2004 г.

Пример 2. Система поддержки обучения ос-

нов программирования в вузе

Интегрированная среда дистанционного обу-

чения (ИСДО) «Основы алгоритмизации и про-

граммирования» [9, 10] предназначена для под-

держки курса основ программирования (ОАП) –

базового курса для студентов специальностей

«Информатика» и «Компьютерные науки». Ра-

бочая программа дисциплины включает лек-

ции, практические занятия и лабораторные ра-

боты. Отметим, что формирование практиче-

ских навыков и умения – центральная задача

этой дисциплины (как и многих других дисци-

плин – математики, физики и т.д.). Програм-

мист должен уметь писать программы, а не

только правильно отвечать на тестовые вопро-

сы. Поэтому важна проблема адекватной ком-

пьютерной поддержки практической работы

студентов.

Главное окно

Персонификация пользователя, Выбор языка, Об авторах

Учебник

Задачник

Тетрадь

Среда решения

Решатель

Графики

Упражнения

Алгебраический модуль

«Упражнения»

Алгебраический модуль

режима Автоматический

Справочник

Алгебраический модуль

режима Проверка

првильности шага

Алгебраический модуль

«Решатель»

Алгебраический модуль

«Графики»

Сервер алгебраических

вычислений

Открыть

Открыть

Проверить

Проверить

Алгебраические

вычисления

Загрузить

задачу

Выполнить

преобразован.

Решить

Решить

Сохранить

задачу

Рис. 2. Общая объектная модель ПМК ТерМ

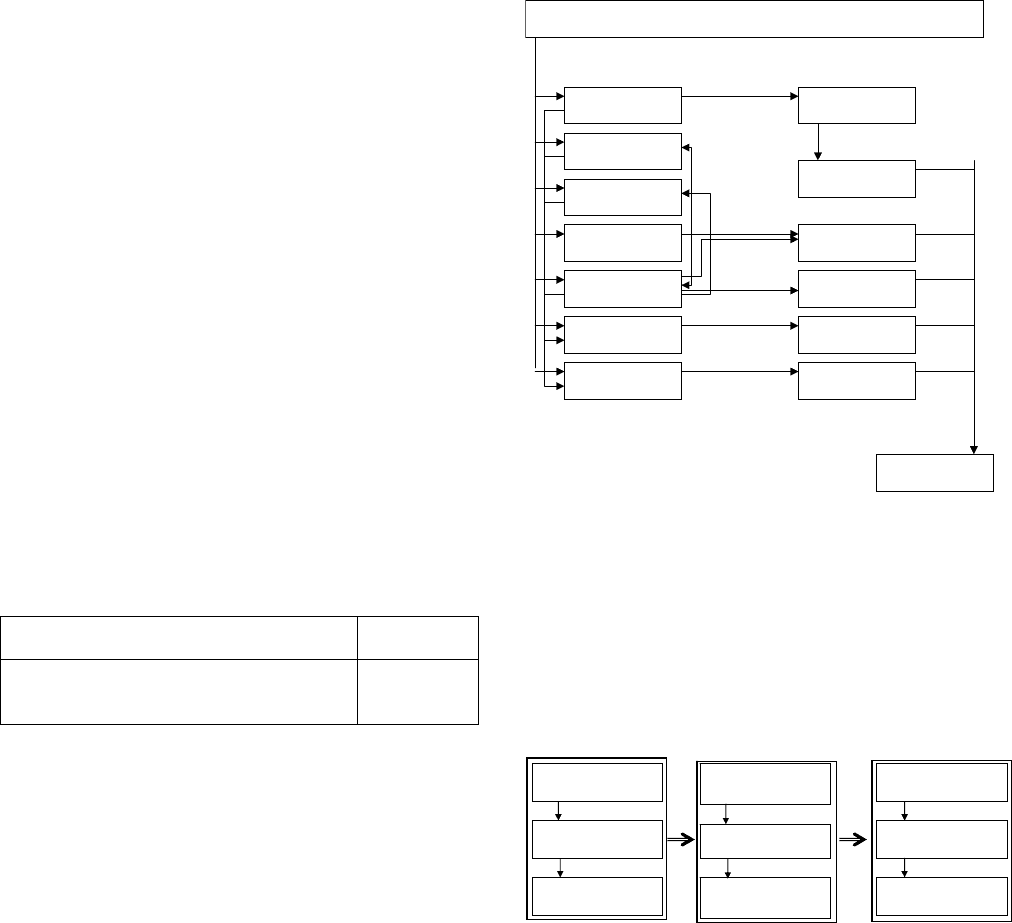

Качественное отличие в организации учеб-

ной работы в вузе состоит в том, что самостоя-

тельная работа студента занимает центральное

место как на этапе подготовки к изучению те-

мы, так и для закрепления темы. Поэтому фор-

мы организации обучения должны выглядеть

следующим образом (рис. 3):

Самостоятельная

работа (подготовка)

Лекция

Самостоятельная

работа (закрепление)

Самостоятельная

работа (подготовка)

Практическое

занятие

Самостоятельная

работа (закрепление)

Самостоятельная

работа (подготовка)

Лабораторная

работа

Самостоятельная

работа (закрепление)

Рис. 3. Схема организации учебного процесса в вузе

56 УСиМ, 2009, № 2

Предметно-ориентированные программ-

ные модули среды ИСДО ОАП

Курс основ ОАП находится в привилегиро-

ванном положении. На рынке существует мно-

го учебных и производственных систем про-

граммирования, автоматизирующих труд про-

граммиста.

Наиболее важной проблемой, безусловно

подлежащей автоматизации, является пробле-

ма проверки качества учебных программ, на-

писанных студентами. Теоретический подход

к решению этой проблемы – реализация алго-

ритмов проверки тотальной корректности про-

граммы – одна из центральных задач статиче-

ского анализа программ. Относительно полное

ее решение еще не получено, и научная слож-

ность этой задачи не позволяет рассчитывать

на ее решение и тем более реализацию в при-

емлемые сроки. Поэтому нами выбран подход,

основанный на предварительном подборе пред-

ставительного набора тестовых примеров для

каждой учебной задачи из задачника. Задачник

интегрированной среды содержит около 800

задач. Такой подход позволяет оценить также

эффективность учебных программ по времени.

Еще одна методическая проблема, решение

которой представлено в среде ОАП – проблема

описания работы алгоритма в динамике. Дело

в том, что существует диалектическое проти-

воречие между статическим текстом алгоритма

и динамическим процессом его выполнения.

Глядя на текст программы, студенту очень не-

просто представить себе процесс ее выполне-

ния. Частичное ее решение (для алгоритмов ти-

па «поиск» и «сортировка») достигнуто путем

построения специальной среды демонстрации

выполнения программ. В ядре этого модуля –

специализированный интерпретатор подмно-

жества языка Паскаль, ориентированный на

программы типа сортировки и поиска. Этот про-

граммный модуль рекомендуется использовать

на лекциях, практических занятиях, при лабо-

раторных работах и в самостоятельной работе.

Дистанционный курс «Цитология» (2008 г.)

Еще одним примером предметно-ориенти-

рованной программной среды может служить

дистанционный курс «Цитология» из норматив-

ной части цикла дисциплин естественнонауч-

ной подготовки будущих учителей биологии.

Особенность дистанционного курса – реали-

зация виртуальной лаборатории и виртуально-

го тренажера [11, 12]. Актуальность и значи-

мость такого рода программных модулей оп-

ределяется существованием проблем в органи-

зации и обеспечении соответствующих нату-

ральных работ. Каждое задание в виртуальной

лаборатории или тренажере выполняется в спе-

циальном программном модуле. Например, та-

ким модулем может быть Java-applet или Mac-

romedia Flash-объект.

Приведем список программных систем учеб-

ного назначения, разработанных в НИИ ИТ

ХГУ по другим дисциплинам для вузов:

1. ППС «Линейная алгебра»

1991–2004 гг.

2. ППС «Аналитическая геометрия»

2008 г.

3. ППС «Математическая логика», версия 1

2008 г.

4. ППС «Цитология»

2008 г.

5. «История педагогики»

2008 г.

Пример 3. Портал CENREC (Центр вычис-

лений нелинейных резонансов). Система под-

держки научной деятельности

Проект CENREC – совместный проект науч-

но-исследовательского института символьных

вычислений (RISC) университета им. И. Кеп-

лера (г. Линц, Австрия) http://risc.uni-linz. ac.at/ и

НИИ ИТ ХГУ. Проект инициирован проф.

Е. Карташовой (RISC) и М. Львовым (НИИ ИТ

ХГУ) в 2008 г. Начиная с 2009 г. проект будет

поддерживаться министерствами образования

и науки Австрии и Украины.

Текущая версия портала CENREC: http://cen-

rec.risc.uni-linz.ac.at/portal/.

Основная цель проекта CENREC (CEntre for

Nonlinear REsonance Computations) – создание

веб-портала виртуального центра вычислений

задач нелинейного резонанса как интернацио-

нального открытого источника информацион-

ных ресурсов по одной из наиболее важной и

быстро прогрессирующей области современ-

ной нелинейной динамики (НД) – нелинейных

резонансов.

УСиМ, 2009, № 2 57

CENREC содержит модули:

• Гипертекстовая энциклопедия на основе

технологии MediaWiki. Представляет обзоры

по важнейшим темам теории в НД с перекре-

стными ссылками и ссылками на научную ли-

тературу и профессиональное программное

обеспечение.

• Специализированная библиографическая по-

исковая система. Содержит библиографию об-

ласти НД в форме библиографических данных,

аннотаций, связей с

электронными документами

(если они свободно доступны), соответствую-

щими связями с новыми поступлениями в элек-

тронные библиотеки специализированных из-

дательств.

• Специальное программное обеспечение в

виде специально созданного пакета символь-

ных методов, доступных через веб-интерфейс.

Это позволяет пользователям портала через об-

щеиспользуемые веб-броузеры вводить исход-

ные данные и получать

результаты символь-

ных вычислений как в текстовом, так и графи-

ческом виде.

• Международный форум по проблемам НД.

Предназначен для поддержки контактов науч-

ных групп исследователей по проблемам НД,

осуществления регулярных оповещений о но-

вых научных результатах через Интернет, элек-

тронную почту и т.п., обеспечения высокого

качества содержания и научного уровня ис-

пользования веб-портала.

Приведем пример портала учебного назна-

чения.

Портал GISAU (Географические информаци-

онные системы для аграрных университетов)

2007 г.

Текущая версия портала: http://www.gisau.

org.ua/

Портал разработан в рамках проекта про-

граммы TEMPUS-TASIS, выполненного НИИИТ

ХГУ, Херсонским аграрным университетом,

НИИ геоинформационных систем университе-

та г. Евле (Швеция).

Портал – система дистанционного обучения

(СДО) для магистерской программы «ГИС для

аграрных специальностей университетов». СДО

разработана на платформе Moodle. Содержит

изложение учебного материала (лекции), раз-

работки практических занятий и лабораторных

работ, контроль знаний с тестированием по всем

специальным курсам соответствующей маги-

стерской программы.

Заключение. Проблема разработки програм-

мных средств учебного назначения еще далека

от окончательного решения. Рассмотрев толь-

ко один из ее аспектов – зависимость функ-

циональности и архитектуры ППС от уровня

учебного заведения и, соответственно, уровня

квалификации и профессиональных функцио-

нальных обязанностей пользователей, а также

от формы организации учебного процесса, ав-

тор статьи показал, как эти факторы влияют на

ППС. В статье обобщен собственный опыт раз-

работки ППС для различных предметных об-

ластей и учебных заведений разных уровней.

Опыт других групп разработки ППС еще под-

лежит анализу и обобщению.

Автор выражает благодарность А.Ф. Манако

за постоянный интерес к разработкам НИИ ИТ

Херсонского госуниверситета и плодотворное

сотрудничество.

1. Львов М.С. Тенденції розвитку освітніх ін форма-

ційно-комунікативних технологій. Інформаційні тех-

нології в освіті. Зб. наук. пр. – Вид-во ХДУ. – № 1. –

2008. – С. 107–114.

2. Львов М.С. Концепція гнучкої розподіленої про-

грамної системи навчального призначення. Геогра-

фічні інформаційні системи в аграрних університе-

тах // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф.: Зб.

наук.

пр. – Херсон: Айлант, 2006. – С. 50–58.

3. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані

програмні системи: предметноорієнтований підхід

/ О.В. Співаковський, М.С. Львов, Г.М. Кравцов та

ін. // Комп’ютер у школі та сім’ї: – 2002. – № 2(20). –

С. 17–21; № 3(21). – С. 23–26; № 4(22).– С. 24–28.

4. Львов М.С., Спиваковский А.В. Методы проектиро-

вания систем компьютерной

поддержки математи-

ческого образования. «Математические модели и

современные информационные технологии» // Ма-

териалы междунар. конф. по мат. мод., Херсон 3–6

сент. 1998 г. – С. 101–110.

Окончание на стр. 72

58 УСиМ, 2009, № 2

УДК 371.3:004

А.Н. Микитюк, Л.И. Белоусова, А.Г. Колгатин

Современные педагогические технологии в контексте идеи

непрерывного образования

Рассмотрены вопросы построения педагогической технологии в контексте идеи непрерывного образования. Проанализирован опыт

Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды в применении автоматизированных компью-

терных систем для организации и управления самостоятельной учебной деятельностью студентов. Описаны направления транс-

формации известных методов обучения для их эффективного использования в условиях непрерывного образования. Сформулиро-

ваны новые задачи и функции педагогической диагностики в системе непрерывного обучения, свободного в пространстве и време-

ни.

The problems of a pedagogical technology design in the context of a long-life learning idea are considered. The experience of the

Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda in using the automated computer systems for the management

and control of the students’ self-depended learning activity is analysed. The lines of transformation of the well-known instruction

methods for their efficient use under conditions of the long-life learning are considered. New objectives and functions of the pedagogi-

cal diagnostics in the system of continuous learning, which is free in space and time, are formulated.

Розглянуто питання побудови педагогічної технології у контексті ідеї неперервної освіти. Проаналізовано досвід Харківсько-

го національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди щодо застосування автоматизованих комп’ютерних систем

в організації та управлінні самостійною навчальною діяльністю студентів. Описано напрями трансформації відомих методів

навчання для їх ефективного застосування в умовах неперервної освіти. Визначено нові задачі і функції педагогічної діагнос-

тики в системі неперервного навчання, вільного у просторі і часі.

Введение. Одна из актуальных проблем педа-

гогической науки и практики – реализация идей

непрерывного образования. Значимость этих

идей в настоящее время обусловлена стреми-

тельным развитием науки, техники, экономики,

повышением требований не только к знаниям

и умениям человека, но и к его способности к

постоянному самообразованию с целью профес-

сионального совершенствования и даже овла-

дения новыми профессиями. Непрерывное об-

разование – ключевой фактор развития обще-

ства в современном динамичном мире. Реше-

ние задач непрерывного образования предпо-

лагает внедрение качественно новых педагоги-

ческих технологий, опирающихся на исполь-

зование мощного потенциала компьютерных и

телекоммуникационных систем, предоставляю-

щих возможность быстрой и недорогой пере-

дачи значительных объемов информации на лю-

бые расстояния, чем обеспечивают доступ к ми-

ровым информационным ресурсам любому че-

ловеку, независимо от его местонахождения и

материальной обеспеченности. Более того, уро-

вень развития современных информационно-

коммуникационных средств позволяет харак-

теризовать их как интеллектуальных помощ-

ников человека, без которых сегодня невоз-

можно эффективно использовать накопленный

человечеством опыт.

Практические подходы к разработке новых

педагогических технологий должны опираться

как на новейшие методы компьютеризованно-

го обучения, так и на традиционные методы,

оправдавшие себя в учебном процессе и пока-

завшие свою эффективность.

Понятие педагогической технологии

Существуют различные определения поня-

тия педагогической технологии. При этом, как

отмечают авторы в работе [1, с. 8], «... почти

всех объединяет признание специфики педа-

гогической технологии, заключающейся в том,

что в ней намечается и осуществляется такой

учебный процесс, который должен гаранти-

ровать достижение поставленных целей» (пе-

ревод с укр. наш – авт.). В данной статье бу-

дем опираться на определение: «... технология

обучения – это система научно обоснованных

действий и взаимодействий элементов учебно-

го процесса, осуществление которых гаранти-

рует достижение поставленных целей обуче-

ния» (перевод с укр. наш – авт.) [1, с. 9].

Важнейшим условием построения педаго-

гической технологии является наличие диагно-

стируемой цели обучения [2, с. 79]:

УСиМ, 2009, № 2 59

• исходные и конечные свойства и качества

преобразуемого объекта описаны настолько

точно, что они могут быть всегда безошибочно

опознаны;

• свойства и качества преобразуемого объ-

екта обладают категорией меры;

• результаты измерения могут быть оцене-

ны определенной шкалой оценки.

Существенная особенность педагогической

технологии, «... которая не присуща традици-

онному обучению, – это коррекция

учебного

процесса, оперативная обратная связь» (пере-

вод с укр. наш – авт.) [3, с. 10]. Именно бла-

годаря диагностике учебных достижений, про-

низывающей весь учебный процесс, можно

построить учебную деятельность таким обра-

зом, чтобы гарантированно получить заданный

результат обучения.

«Психологи давно ищут ту оптимальную сис-

тему познавательных действий, с помощью ко-

торой можно было бы достичь наивысшей эф-

фективности обучения людей. Однако выпол-

ненные до сих пор исследования приводят к

выводу, что такой системы просто не суще-

ствует: человек в разных обстоятельствах обу-

чения может применять разные познаватель-

ные действия для достижения усвоения...» [2,

с. 152]. Таким образом, педагогическая техно-

логия предполагает наличие критериев выбора

метода обучения с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучаемых и конкретных обстоя-

тельств обучения.

Педагогическая технология «... охватывает

и отображает логически упорядоченные шаги,

которые осуществляются в учебном процессе»

[3, с. 11]:

• Постановка целей и их максимально воз-

можное уточнение.

• Строгая ориентация обучения на учебные

цели.

• Ориентация учебных целей и всего обу-

чения на гарантированное достижение ре-

зультатов.

• Оценка текущих результатов, коррекция

обучения, направленная на достижение по-

ставленных целей.

• Заключительная оценка результатов.

Понимание непрерывного образования в

современной педагогической науке

Понятие непрерывного образования в педа-

гогической науке трактуется неоднозначно, что,

по мнению авторов, отражает историю разви-

тия этого понятия и различные направления

его применения. Выделяют следующие прин-

ципы непрерывного образования [4, с. 16]:

• совершенствование знаний, умений и на-

выков в соответствии с новым изменяющимся

содержанием труда и новыми технологиями в

профессии;

• подготовка к смене вида профессиональ-

ной деятельности;

• непрерывное образование как путь продви-

жения наиболее способных к высшим ступеням;

• реализация вертикальной интеграции эле-

ментов системы образования на основе тесной

связи организаций, реализующих разные этапы

образования (дошкольное, школьное, базовое

вузовское и последипломное);

• отождествление непрерывного образова-

ния с образованием взрослых;

• концепция обучающегося общества – соз-

дание условий для формирования и удовле-

творения познавательных, профессиональных,

культурных и других потребностей.

Последняя концепция объединяет перечис-

ленные принципы как направления реализации

идеи непрерывного образования.

Особенность реализации педагогической тех-

нологии в условиях непрерывного образования

состоит в том, что человек ставит перед собой

основные цели, задает содержание обучения и

выбирает определенную технологию (учебное

заведение, консультанта, группу единомыш-

ленников или электронный учебник и др.).

Выбранная технология должна обеспечить ин-

формационными материалами и сопровождать

обучение рекомендациями (заданиями), что

гарантированно приведет к достижению цели.

Непрерывное образование в европейском

контексте (LongLife Learning) – относительно

новое явление, и соответствующие теоретиче-

ские вопросы педагогической технологии еще

60 УСиМ, 2009, № 2

недостаточно разработаны. Обычно новые тех-

нологии основываются на опыте теории и прак-

тики, они появляются как результат творческо-

го переосмысления и совершенствования опы-

та с учетом новых реалий. На взгляд авторов,

при разработке эффективных технологий не-

прерывного образования может быть полез-

ным опыт Харьковского национального педа-

гогического университета имени Г.С. Сково-

роды. Еще в 90-х годах ХХ века «... учеными

университета Л.И. Белоусовой, Т.В. Белявце-

вой, Л.С. Пономаревой, Т.В. Солодкой разра-

ботана новая технология интенсивного обуче-

ния ...», характерные черты которой – активное

применение средств ИКТ и «... перенос центра

тяжести в обучении на самостоятельную рабо-

ту, на создание условий, которые бы стимули-

ровали систематическое, активное, самостоя-

тельное овладение знаниями» (перевод с укр.

наш – авт.) [3, с. 67]. Непрерывное образова-

ние, предполагающее свободу в пространстве

и времени, основывается на самостоятельной

работе обучаемого, поэтому новое значение

приобретают исследования проблем управле-

ния самостоятельной работой студентов с

применением компьютерных средств.

Цель данной статьи – анализ методов обу-

чения, применяемых в педагогических техно-

логиях для непрерывного образования.

Особенности современного непрерывного

образования

Ключевой чертой, отличающей современное

образование, ориентированное на человека об-

щества знаний, является то, что «... объекты

знаний сами по себе ... не являются единой

ключевой сущностью в процессах или событи-

ях обучения, хотя они и важны в конкретных

учебных ситуациях и контекстах. Основным

фокусом внимания для непрерывного обуче-

ния являются люди с компетенциями, доста-

точными для активной работы в современных

условиях, активной гражданской позицией, а

не средства» [5, c. 41], [6].

Из сказанного следует, что система педаго-

гического управления непрерывным образова-

нием должна основываться на методах обуче-

ния и контроля, предполагающих деятельный

подход к обучению и приоритет формирования

компетентностей перед запоминанием инфор-

мации. Прежде всего, цель обучения не столь-

ко в познании отдельных фактов, сколько в

построении личных мыслительных моделей

предметной области, освоении новых методов

познания, характерных для соответствующей

профессиональной деятельности. Реализация

такой цели требует смещения акцентов с ре-

продуктивных и пояснительно-иллюстратив-

ных

методов обучения в сторону продуктив-

ных и творческих. Можно сказать, что это оз-

начает переход от ЗУНовской технологии к

компетентностному подходу, который предпо-

лагает возрастание доли, а главное – значимо-

сти самостоятельной работы, в частности на-

учно-исследовательской направленности.

Самостоятельность проявляется не только в

высоком уровне свободы выбора траектории

обучения, но и

в личной ответственности за

результат обучения, личном осознании значе-

ния учебной деятельности для самореализа-

ции, профессиональной карьеры, жизненного

успеха. Такая самостоятельность, с одной сто-

роны, способствует организации свободного в

пространстве и времени учебного процесса, но

с другой – обучающийся человек ощущает де-

фицит общения с коллегами, специалистами-

консультантами, дефицит в оценивании резуль-

тативности его учебной деятельности, потреб-

ность в оперативной обратной связи. Именно

на преодолении этого дефицита и строятся со-

временные педагогические технологии, осно-

вываясь на широком применении компьютер-

ной техники и коммуникации.

Следует отметить, что значительная роль

самостоятельной работы с активным использо-

ванием ИКТ не означает индивидуально замк-

нутого обучения или самообучения. Еще «... в

1950–60-е годы пришло понимание того, что

непрерывное образование отличается от тра-

диционных его форм, но не сводится к само-

образованию» [7, с. 9]. В меморандуме Евро-

пейской комиссии, в частности, отмечается,

что равный и свободный доступ к образованию