Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

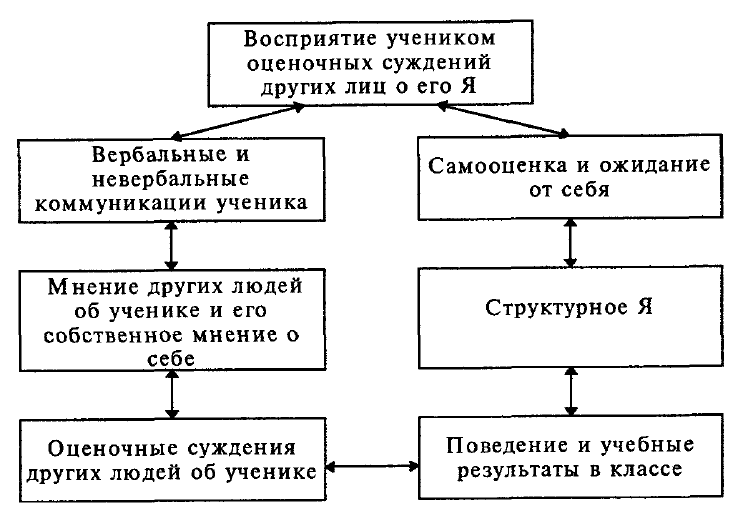

недостаток самодоверия ведут к снижению успеваемости ученика. В то же

время успехи и неудачи ребенка влияют на его образ себя, самодоверие и

понимание себя. Уровень его ожиданий влияет на цели, на выбор предмета

взаимодействия с другим человеком, на выбор собственной позиции во

взаимодействии. Его успехи оценят другие люди (родители, учителя). Оценка

— это своего рода разрешение на содержание отношения к учебе и поведение.

Каждую оценку других людей ребенок, естественно, интерпретирует сам и как-

то к ней относится. Создавшееся под влиянием окружающих представление

ребенка о себе, содержание его Я—концепции будет определять поведение

ребенка и его успехи в классе, его возможности и желание самовоздействия —

то, что называют обычно самовоспитанием.

Так замыкается круг, который и называют порочным (показан на схеме).

Схема циркулирующего процесса между структурным Я,

результатами учебной деятельности с обратной связью,

опосредованной другими людьми

Порочность этого круга состоит в том, что здесь имеет место движение

по спирали, и его почти невозможно (без посторонней помощи) разорвать, так

как в каждый момент времени оно практически меняет свою форму: от

нерешенной задачи до уверенности взрослого в собственной некомпетентности

"быть родителем" и тому подобное. Нужны специальные усилия, чтобы не

только остановить этот круг отношений, но и "расшифровать" измененную

форму до ее первоначального (простого) вида. Как часто приходится

встречаться с безумным, все набирающим скорость движением этого порочного

круга.

371

Можно ли предотвратить его появление, так подготовить ребенка к

школе, чтобы ему удалось избежать "бега" по этому пространству? Думаю, что

теоретически это возможно, если ребенок будет смелым (его научат быть

смелым), не будет испытывать страха перед разными проявлениями жизни.

Практически очень и очень (почти невозможно) сложно, так как рядом с

ребенком взрослые, которые подчас и не догадываются об отсутствии у себя

безусловной любви к жизни, безусловной любви к своему собственному

ребенку.

Вот и получается, что готовность к школе не складывается из каких-то

умений или навыков действия с предметами, она включает прежде всего

глобальное переживание собственной ценности, если хотите, любви ребенка к

себе и его же веру в возможность быть еще лучше, то есть стремиться к

совершенству.

Надо сказать, что традиционно систематическое религиозное обучение

детей начиналось именно в раннем возрасте, оно давало ребенку основное

переживание — переживание собственной причастности к экзистенциальному.

Есть и светские пути воспитания у ребенка этих переживаний, может быть, их

надо считать главными в подготовке ребенка к школе, так как эти обобщенные

(экзистенциальные) переживания могут стать (и становятся) фундаментом для

осуществления воздействия ребенка на собственное Я, для принятия

воздействия другого человека, для выбора цели во взаимодействии с ним.

Думаю, что экзистенциальная пустота, которая возникает в отношениях

ребенка со взрослыми, не может быть компенсирована практически ничем: ни

конкретными действиями с предметами, ни успехами в освоении этих

действий, ни общением со сверстниками, ни общением с играми и игрушками,

ни самой игрой. Экзистенциальная пустота возникает там, где нет любви,

безусловной родительской любви, о которой Э.Фромм писал так: "Ребенок

старше шести лет начинает нуждаться в отцовской любви, авторитете и

руководстве отца. Функция матери — обеспечить ребенку безопасность в

жизни, функция отца — учить его, руководить им, чтобы он смог справляться с

проблемами, которые ставит перед ребенком то общество, в котором он

родился. В идеальном случае материнская любовь не пытается помешать

ребенку взрослеть, не пытается назначить награду за беспомощность. Мать

должна иметь веру в жизнь, не должна быть тревожной, чтобы не заражать

ребенка своей тревогой. Частью ее жизни должно быть желание, чтобы ребенок

стал независимым и в конце концов отделился от нее. Отцовская любовь

должна быть направляема принципами и ожиданиями; она должна быть

терпеливой и снисходительной, а не угрожающей и авторитетной. Она должна

давать растущему ребенку все возрастающее чувство собственной силы и,

наконец, позволить ему стать самому для себя авторитетом и освободиться от

авторитета отца"

1

.

Наверное, это и был бы "рецепт" готовности ребенка к школе, который

так же сложен, как и прост.

1

Фромм Э. Искусство любви. — Мн., 1990. — С.28.

372

Однако в ситуации школы проходит проверку не только родительская

любовь к ребенку, но и любовь к жизни и к людям, в конечном итоге, к своей

профессии чужого для ребенка человека — учителя.

Для ребенка отношения с учителем в современной школе лишены того

содержания обожания, уважения и доверия, которые были характерны для этой

ситуации лет 30 и даже 20 тому назад. Дело не в том, что кто-то стал хуже или

лучше (взрослые или дети), просто очень сильно меняется мир, а с ним и

система человеческих ценностей. Мало того, что сегодня у ребенка несколько

учителей в его первом классе, он до этого (в большинстве случаев) посещал

детские дошкольные учреждения, где уже встречался с чужими взрослыми.

Еще по традиции даже студентам, обучающимся педагогическим

специальностям, преподается, что учитель пользуется у младших школьников

большим авторитетом, а жизнь приносит все больше и больше подтверждений

обратному. Думаю, что имею некоторое право утверждать, что современные

взрослые вообще очень рано (еще в начале детства) перестают быть для детей

безоговорочным авторитетом. Прямо или косвенно об этом говорит и феномен

лжи — ребенок может провести взрослого, проверив таким образом свою силу,

победив взрослого.

Отношения с чужими взрослыми строятся по безличным правилам,

предполагающим сохранение психологической дистанции, как бы

очерчивающей границы территории, места, занимаемого каждым человеком.

Это универсальные для организации любого взаимодействия правила

руководства и подчинения, правила ведения переговоров, правила выражения

собственной точки зрения, следования ей, пересмотра ее и тому подобное. Они

достаточно подробно описаны в современной психологии управления и по

отношению с чужим взрослым могут быть сформулированы следующим

образом: определение дистанции, обозначение дистанции, сохранение

дистанции. Определение дистанции связано для ребенка с восприятием

позиции взрослого (кто он для меня?); обозначение дистанции — это правила

воздействия (кому что можно и нельзя); сохранение дистанции — удержание

границ своего психологического пространства от воздействия другого

человека. Всему этому ребенок учится в групповой игре со^верстниками.

Освоение именно этого вида игры является важнейшей задачей развития

в середине детства. Именно игра со сверстниками, где ошибки в определении и

сохранении дистанции легко исправляются обеими сторонами, тем самым

накапливается полезный взаимный опыт переживания сопротивления границ

чужого психологического пространства и своего тоже. Любое выяснение

отношений между сверстниками, даже драка, более честный и справедливый

способ решения проблемы места в совместной деятельности, чем соблюдение

поддерживаемых внешним контролем (присутствием, например, старшего

ребенка или взрослого). На первый взгляд, это очень рискованная ситуация —

оставить группу детей 5-7 лет для самостоятельной совместной работы или

игры, но им жизненно необходимы такие ситуации, когда взрослый находится

рядом с ними, но не вместе.

Именно в игре дети учатся терпению и кооперативности — тем

373

качествам, которые делают ребенка и учителя партнерами, людьми,

способными взаимно открыть друг другу свои мысли и чувства в интересах

общего дела, без страха быть непонятым или обесцененным.

В современной педагогике и психологии накоплен достаточно большой

опыт социально-эмоционального

1

обучения детей, существует целая система

специально разработанных игр для создания игровых условий проявления

терпимости и кооперативности.

Парадокс состоит в том, что осуществление таких игр детьми и с детьми

от взрослого человека требует осознания его собственной готовности и

возможности быть терпимым и проявлять стремление к кооперативности.

Нелегко приходится с этой точки зрения и учителю, ведь школьная система

ценность кооперативности и терпимости рассматривает далеко не среди

приоритетных. К таковым, в первую очередь, относится индивидуальная

успеваемость.

Игра со сверстниками для ребенка 5-7 лет — это и своеобразная

групповая психотерапия, где он может хотя бы на время освободиться от

страхов, злости и печали. Дети этого возраста много и охотно играют "в войну",

если им предложить играть "в мир", то они просто не знают, как. Дело здесь,

видимо, отчасти в том, что игра в войну выполняет функцию компенсации

напряжения, которое так или иначе существует у ребенка в отношениях со

взрослыми из-за демонстрируемого физического и психологического

превосходства их над детьми.

Это достаточно мощный фактор развития в этом возрасте — не

чувствовать на себе давления. Он отмечается и в фактах поведения одаренных

детей, которые (по разным причинам) были лишены общения на равных со

сверстниками.

Проблема одаренности и школы — это проблема середины детства. Что с

ним делать, если ему (ей) 5 или б, а он (она) уже столько умеет и может?

Проявление ранней одаренности (особенно общей) приходится именно на этот

период, придя в школу, ребенок сталкивается с некоторыми стандартными

требованиями к возрасту, которые он явно перерос. (Обратная ситуация, если

это ребенок с задержкой психического развития.)

В доступной мне литературе, посвященной одаренным детям, я много раз

встречала слова о том, что именно в середине детства для комфортного

самочувствия, для полноценной уверенности в себе ребенку нужно общение со

сверстником своего пола. Возможно, механизм этого явления еще мало

исследован, но то, что ребенку нужны именно "ребенки", а не взрослые,

подтверждается многими фактами и исследованиями

2

. В них показано, что

владение игровыми навыками (что умеет делать) настолько велико, что дети

нередко предпочитают грубого, эгоистичного, но "интересно играющего"

сверстника доброму, отзывчивому, но мало привлекательному в игре. В то же

1

См., например: Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. — М.» 1991.

2

См., например: Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности

ребенка. — М., 1988.

374

время эти же дети (большинство из них) могут вполне объективно

охарактеризовать своих товарищей со стороны более важных для совместной

деятельности качеств — доброты, терпения, уживчивости и тому подобное. Но

игра — это совсем особое дело, она в этот период приобретает личностный

смысл, который реализуется в конкретных игровых навыках. Игра своим

содержанием задает жесткие условия, которым надо соответствовать, чтобы

стать участником этой ситуации. Как отмечает А.А.Рояк, через отношение

сверстников к игровым качествам ребенка последний получает достаточно

психологического материала для осознания динамических особенностей своего

Я. Так, особенно активно сверстники избегают контактов с ребенком, который

не только не умеет играть, но еще и не умеет сотрудничать — мешает игре.

Этого ребенка не только будут сторониться, но просто выгонят из игры. Не

менее активно отвергаются и те дети, которые излишне подвижны, не умеют

произвольно себя вести, хотя они могут быть вполне умелы и дружелюбны. Эта

же участь постигает и медлительных детей, не умеющих развивать

необходимый динамизм действий, от таких детей сверстники попросту

убегают.

У таких детей остается неудовлетворенной их собственная потребность в

совместной игре, и это может привести к психологическому конфликту со

сверстниками.

Итак, сверстник нужен ребенку для того, чтобы играть, недаром дети

могут даже сказать взрослому: "Мамочка, с тобой интересно, но ты не умеешь

играть". Играть с полнотой включенности в ситуацию, думаю, что эта игра —

источник глобальных переживаний динамичности собственного Я, проба его

силы, в том числе силы самовоздействия, где нет обусловленного отношения к

самому себе.

Иначе говоря, игра со сверстниками является для ребенка содержанием

настоящей жизни — полной и свободной.

Я думаю, что можно увидеть условия и формы такой настоящей жизни и

в раннем возрасте детей — в том самозабвенном творчестве, которому они

отдаются целиком. Это может быть и слушание книги, просмотр телепередачи,

спектакля, пение, прыганье... Важно, что в этих формах активности, так же как

и в игре со сверстниками, возникает важнейшее переживание собственной

полноты и целостности, наполняющее Я ребенка новыми силами.

К середине детства ребенку уже открыты главные проявления жизни: 1)

реальная, где есть ограничения на активность; 2) фантомная, где ограничения

очень строгие и без их соблюдения просто невозможно существование; 3)

живая, настоящая (может быть, лучше слово — полная), где ограничения не

ощущаются, их как бы и нет, единственное ограничение — собственное тело.

Он уже умеет действовать в этих проявлениях: умеет слушаться (это реальная

жизнь); умеет бояться, ну, например Бабы Яги (это фантомная жизнь); умеет

веселиться, играть (это полная жизнь).

Недаром взрослые называют будни серыми и очень хотят праздника (для

души); очень рано, может быть, слишком рано разные проявления жизни,

словно краски на палитре, занимают свои места, а чтобы смешать их, надо

375

иметь достаточную любовь к жизни, чтобы жить каждый день с вдохновением.

Недаром это — редкое искусство, ведь так рано ребенок постигает,

говоря языком науки, неоднородность собственной активности, ее

дискретность и обусловленность.

В то же время нормальный ребенок, переживая это как экзистенциальную

тоску, способен преодолеть ее в творчестве своей жизни. Да, не побоюсь этих

слов, вместо того чтобы употребить слово "самовоспитание". Они, пяти-

семилетние, способны на эксперименты над собственной жизнью, пусть

кратковременные, не всегда результативные, но уже делают это. Так

развивается воля. Не хотел идти, а пошел. Не потому, что уговорил кто-то, а

сам себя заставил. Боялся темноты, не мог зайти на кухню, где был выключен

свет, убедил сам себя и пошел. Сам выкопал ямку на дороге, чтобы труднее

было ехать на велосипеде — пробовал свое умение. Разбив в кровь коленки, не

плакал, а жалел, что придется потерять время и не ездить на "необъезженном

велосипеде". Фактов таких много, знаем мы о них мало, а дети уже хотят

какими-то быть и стремятся это осуществить. Они не просят помощи у

взрослых, они словно знают это сами. Думаю, что знают, так как их

нравственные чувства еще не рационализированы, не обесценены, не загнаны в

подсознание, а экзистенциальная тоска уже знакома. Это очень важный момент

в становлении самосознания, в проявлении силы Я, обеспечивающей переход

от одного проявления жизни к другому.

Что же взрослый? Если он не умеет быть партнером, то лучше вообще не

мешать инициативам ребенка, он сам справится с построением собственного

психологического пространства. Дайте только срок.

К великому сожалению, этот оптимистический вариант встречается

далеко не часто. Середина детства — это и колыбель неврозов всех видов, то

есть таких нарушений в активности ребенка, которые останавливают ее

развитие. Невроз — это всегда воспроизведение какой-то формы поведения,

блокирующий всю активность, это, может быть, прежде всего страх. Страх —

главная причина неврозов у пяти-семилетних детей; он возникает как

глобальное, парализующее все проявление психической жизни явление, чаще

всего на фоне дефицита любви со стороны взрослых.

Парализующий активность страх способен фиксировать чувство 'вины

ребенка перед взрослыми за свое несовершенство, тогда при переживании

ребенком кризиса в шесть лет можно наблюдать особую форму инфантилизма,

беспомощности, зависимости, отражающей содержание вины. Вина — сложное

чувстве оно связано с переживанием невозможности соответствовать

ожиданиям, требованиям. Оно обращено к миру фантомному вымышленному,

бесконечно отдаленному, а поэтому и недосягаемому. Ребенок чувствует себя

виноватым, что он не может быть "хорошим". Его "хорошесть" в реальной

жизни не замечается, путь в полную жизнь преграждает чувство вины, если

даже на время он и прорывается туда, то еще горше становится потеря после

возвращения.

Итак, заканчивается середина детства, ребенок обладает достаточной

силой и энергией, которая позволяет ему идти к цел» более адекватным путем,

376

он знает ценность переживания чувства собственной силы, собственной

предприимчивости, он готов к экспериментированию над жизнью, над многими

ее проявлениями, он делает это уже ради себя, а не для кого-то. Он ocвaивает,

таким образом, свое психологическое пространство и возможность жизни в

нем. Его как бы переполняют чувства собственной умственной и физической

силы.

Опасность этого периода состоит в том, что ребенок еще не знает меры

своим силам как физическим, так и умственным, поэтому его воздействие (как

на себя, так и на других) может быть чрезмерным, взрослым надо обязательно

пресекать агрессивное манипулирование и насилие.

Нормальный ребенок в этом периоде жадно готов всему учиться, его

жизненная смелость позволяет легко и быстро овладевать целыми областями

знания, в которые взрослому, например, мешает вторгаться его же собственная

фантомность сознания. Ребенок кажется человеком без устойчивых интересов

— ему интересно все, он готов к любому обучению, только для этого нужно

мудрое руководство. Так и встает перед глазами одна житейская ситуация:

пятилетний мальчик, только что активно занимавшийся на домашнем стадионе,

вдруг замер на мгновение и страстно воскликнул: "Как же мало я еще знаю!

Как же я хочу учиться!"

Закончу эту главу одной жизненной сценой: пятилетний мальчик в день

своего рождения обошел весь двор в поисках идущего к нему дня рождения.

Вечером сказал: "Не пришел, следов не видел..." Маленький реалист: слово

равно делу.

377

ГЛАВА XV

О конце детства (8-12 лет)

(в ней же "Школа в школе")

Чем жарче день,

Тем сладостней в бору

Дышать сухим смолистым ароматом.

И весело мне было поутру

Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,

Песок — как шелк...

Прильну к сосне корявой

И чувствую: мне только десять лет,

А ствол — гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,

Но так тепла, так солнцем вся прогрета!

И кажется, что пахнет не сосна,

А зной и сухость солнечного света.

И. Бунин

Не переживай.

Будущее — оно еще не родилось.

Похорони прошлое — оно умерло.

Живи лишь настоящим!

Только в нем душа трудится вместе с Богом!

Г.Лонгфелло

378

Возраст, о котором пойдет речь, редко привлекает специальное внимание

исследователей. Его традиционно считают одним из самых стабильных

периодов жизни человека — никаких (или почти никаких) новых проблем

взрослые не замечают в своих отношениях с детьми, возможно, поэтому

"отдыхают" от родительских и учительских забот, общаясь с ребятами от

восьми до двенадцати.

Попробуем проанализировать, что же происходит в этот тихий период

человеческой жизни. В прояснении ситуации мне еще раз поможет Ю.Борген:

"...Теперь он перестал бояться двоюродных братьев. Тогда ему было семь лет, и

они могли запугать его чем угодно, а теперь ему было восемь! Теперь он мог

позволить себе держаться самоуверенно (курсив мой. — А.Г.), впрочем,

соблюдая меру. Было такое магическое слово «спасибо», и еще другие слова:

«большое спасибо» и «огромное спасибо», они действовали безошибочно. Он

научился говорить: «У тебя новое платье? Какое красивое!..» Он стал

накапливать тайны. Тайну он создавал из всего, из самых невинных вещей. Без

всякого аппетита, но по всем правилам хорошего тона он ел нелюбимые блюда

так, что- бы они думали, будто он их любит. («Маленький Лорд просто обожает

суп из томатов...») Ему доставляло тайное удовольствие! обводить их вокруг

пальца, особенно оттого, что это давалось так легко, стоило лишь быть начеку.

(«Мальчик немного нервный, фру, я боюсь, не переутомляется ли он...» — «Что

вы, доктор, вы представить себе не можете, как он охотно ходит в школу, как

любит бегать на лыжах и прыгать с трамплина!")

А он ненавидел все это. И смертельно боялся... Он сделал еще шаг на

пути к цели, к тому, чтобы навсегда избавиться от боязни разоблачения и

насмешек, а это позволит ему наконец зажить своей собственной жизнью в

мире тайн, так, чтобы ни один человек на свете не подозревал, кто он и что у

него на уме.

Раньше он этого не понимал. А теперь он смутно чувствовал, в чем дело:

нынешнее лето ознаменовано тем, что он принял решение, которое навсегда

преобразит его, окончательно сформировав в нем новую личность...

Разве не к этому он стремился — быть одиноким, быть тем, кого никто не

знает? Но он вдруг почувствовал, что перестать быть ребенком больно, ведь он

не принадлежал еще и к взрослым. Что же делать? Надо ли вообще

принадлежать к какому-то кругу? Или просто надо быть собой...

Разные миры сосуществовали в одном мире, и Вилфред понимал, что

надо уметь сохранять границы между ними. В каждом мире должна быть своя

тайна. Она должна быть невыдуманной тайной и принадлежать ему одному..."

Мне кажется, что это одно из наиболее точных (из известных мне)

описаний переживаний ребенка, приближающегося к знаменитому своими

трудностями подростковому возрасту. В отечественной возрастной психологии

исследуемый возраст приходится на период младшего — начало среднего

школьного возраста. Так или иначе школа является важнейшим социальным

пространством (кроме семьи и соседей), где разворачиваются жизненные

события ребенка, в которых он решает свои важнейшие проблемы развития.

Считается, что самой главной среди них является установление и

379

осуществление социальных связей. Решение именно этой задачи предполагает

переживание себя как владельца тайны собственного Я (непрозрачного для

других). Границы собственного психологического пространства ребенок

начинает охранять усиленно с применением самых разнообразных средств',

выглядящих для наблюдателя как появление скрытности, как бы подтекста в

отношениях ребенка с другими людьми. Одновременно это связано со

структурированием своего психологического пространства — дети заводят

разного рода тайники, укромные местечки, записные книжки, коллекции (для

себя). Они украшают (как умеют) свои личные предметы — велосипеды,

тетради, книги, записные книжки, кровать и тому подобное. Часто это

выглядит, как порча или пачканье, так как далеко от эстетического

совершенства. Таким образом дети обозначают принадлежность вещи, она

приобретает как бы более личные свойства, становится своей. Именно вещь

имеет сначала для ребенка свойства тайны, только ему известной. Такая

"тайная" вещь обозначает степень дозволенности воздействия другого.

Границы психологического пространства становятся осязаемыми, даже

случайное разрушение их вызывает у ребенка бурю чувств. Похоже, что так

рождается новое в социальных связях. Они начинают регулироваться

осознанной мерой воздействия, а это и возможность сказать "нельзя" другому

человеку, и демонстрация себя "ненастоящего", когда можно притвориться,

выдумать или, как говорят, манипулировать не только другими, но и собой.

Дети в этом возрасте могут выдумывать собственную биографию,

особенно когда знакомятся с новыми для себя людьми, и это знакомство не

может перерасти в длительное. Это особая форма лжи, которая не связана ни с

какими наказаниями или просто последствиями. Обычно о ее существовании

родители знают очень редко, только в ретроспективном анализе взрослый

человек может найти факты такого поведения в конце детства. Это один из

вариантов, как называют его дети, белой лжи. Часто его содержание навеяно

вероятными семейными тайнами — происхождением, степенью родства,

близостью к авторитетным лицам и тому подобное. Эти выдуманные факты

собственной биографии ребенок может "опробовать" и в общении со

сверстниками, но обычно они не встречают у них большого интереса. Мне это

явление кажется очень важным, хотя оно, к сожалению, очень мало

исследовано в специальной литературе. Можно полагать, что достаточно

высокая степень его распространения говорит о необходимости таких "проб

себя" как момента в развитии ребенка. Думаю, что в дополнение этому явлению

как еще одну грань "проб себя" можно исследовать и смену читательских

интересов детей. В конце детства их больше привлекает литература о

сверстниках, о их реальной жизни, о возможных событиях и приключениях. В

психической реальности ребенка появляются условия для осуществления

режиссерского воздействия на собственную жизнь. Ребенок пробует свои

возможности изменения в отношениях с другими людьми, ориентируясь на

содержание своей Я—концепции и концепции Другого человека, где

появляется важнейшее, на мой взгляд, образование— единица измерения

отношений, назовем ее мерой правильности.

380