Алленов М. История русского искусства. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА.

ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА

щихся из орбит глазах и судорожном изгибе рта сказалось и другое - то,

о чем свидетельствовали современники: «На душу Петру Алексеевичу по

временам находила такая черная туча, что он запирался и никого не допу-

скал к себе»-

3

. «Смотрит тучею» - это старое выражение как нельзя лучше

определяет состояние, отраженное скульптором на лице бронзового Петра.

Если и в самом деле «художественное творчество Петровской эпохи

представляет своего рода сгусток потенций последующих этапов

XVIII

столетия, а в общепринципиальном плане - всего отечественного искус-

ства Нового времени»-

6

, то по крайней мере еще два общих момента

достойны быть отмеченными. Первое. Какой специфический интерес,

помимо любопытства ко всяким казусам, может представлять новоявлен-

ный русский портрет петровского времени на фоне и ввиду богатейшего

наследства в области именно портретного искусства, которое, помимо

прочих областей, оставил европейский

XVII

век с его многообразными и

тонко разработанными вариантами портретности? Что такое совокупный

художественный интеллект, именуемый «русский художник», коему

предназначено, и к тому же приказано, создать «небывальщину», каковой

для него является портрет, перед лицом «взрослого» - сложного и рафи-

нированного европейского опыта?

Он одновременно и обычный новичок, начинающий, и ученик-пере-

росток, пропитанный парами крепко отстоянного средневековья. В пер-

вой роли он - типичный надоедливый «почемучка». Во второй - поче-

мучка, озадаченный и озадачивающий антропософскими вопросами, не

устающий заново вопрошать, что есть человек, из чего он, собственно,

состоит. Что делает его личностью с душой, инициативой, возможнос-

тью неожиданного поступка, например? Тем самым загадка и проблема

портретной живописи всякий раз снова и снова возводится к загадке

и проблеме человека. Почему физическая смесь краски с тряпкой, обрам-

ленная деревяшкой, называемая картиной, имеет метафизическое значе-

ние? И не то же ли самое - «Я телом в прахе истлеваю, Умом громам

повелеваю...»-

7

? И не явлены ли оба эти вопроса разом в феномене живо-

писного портрета? Первое слово, которое пролепетал будущий поэт

Гаврила Державин, было слово «бог». Осмелившись выразиться фигу-

рально, можно сказать, что русский портретист есть такой вот увидев-

ший себя в учениках живописной школы младенец со словом «бог» на

устах, достигший возраста «почемучки». Эта коллизия имеет непреходя-

щий интерес, поскольку затрагивает первичные инстинкты и стимулы

изобразительной деятельности вообще и портрета в особенности. 51

РУССКОЕ ИСКУССТВО

XVIII

- НАЧАЛА XX ВЕКА

Следующее, о чем нужно сказать, - непонятная сравнительно с евро-

пейской нормой бедность художественного наследия живописцев петров-

ского времени, имеющих в масштабе русской школы значение и репута-

цию первостатейных фигур. Например, Иван Никитин принадлежит

к первым петровским «пенсионерам» и, по-видимому, был особенно при-

вечаем Петром. Он писал портреты Петра, его семейства и его ближайше-

го окружения. Художник прожил вполне нормальную по длительности

жизнь. Между тем сравнительно с количеством произведений, оставших-

ся от Никитина (как и от другого петровского пенсионера Андрея Матве-

ева),

наследие знаменитостей европейской живописи, которые занима-

лись портретом, как-то: Рембрандт, Рубенс или Веласкес, бывший, кстати,

подобно Никитину, на положении придворного портретиста, кажется

колоссальным, принадлежащим иной системе мер. Это обстоятельство

не может не удивлять.

Диспропорция столь велика, что ссылки, например, на неизбежность

утрат, которые приносит время при примерном равенстве отдаляющей

дистанции, приобретают дополнительный характеристический смысл,

заставляя подозревать русскую историю в каком-то не просто варвар-

ском небрежении, а в одержимости особым духом истребления, специа-

лизирующимся на художественных созданиях. Но здравый смысл под-

сказывает возможность другого объяснения в существовании другой

диспропорции. О ней уже говорилось в иной связи. Живописец, подоб-

но любому другому мастеру-ремесленнику, рассматривался как обязан-

ный уметь обслуживать весь репертуар изобразительных и смежных от-

раслей. Так, Матвеев по возвращении в Петербург из-за границы в 1727

году, уже после смерти Петра I, принят был в Канцелярию от строений и,

получив в 1731 году звание мастера, руководил «живописной командой»

с большой группой учеников. В этом качестве он принимает участие

в различных живописных работах по созданию икон для церквей,

украшению строящихся дворцов, даже расписывает кареты, сочиняет

композиции для других художников живописной команды. Один из его

знаменитых позже учеников Алексей Антропов в той же Канцелярии

участвовал в декоративных росписях императорских дворцов, в оформ-

лении при вступлении на престол Екатерины II коронационных тор-

жеств в Москве, работал над росписями Андреевского собора в Киеве.

Несколько иначе обстояло дело с Никитиным. Востребованный в 1720

году Петром из Флоренции в Петербург, он получил статус придворного

52 художника. Но по смерти Петра, оставаясь в придворном штате, почти не

имел работы. В 1732 году по тайному доносу арестован в Петербурге

за хранение тетради с пасквилем на Феофана Прокоповича, в 1737 году по

приговору был бит плетьми и сослан в Тобольск «на вечное житье за ка-

раулом». Согласно архивным источникам, помилованный с воцарением

Елизаветы Петровны Никитин в начале 1742 года еще находился в То-

больске. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Помимо того что искусство не выделено из комплекса других занятий,

а отдельные жанровые специализации, например на портретной живопи-

си,

не выделены внутри самого искусства, это еще говорит о том, что нет

свободного художественного рынка. Художник европейского склада

Иван Никитин. Петр I на смертном ложе. 1725

Холст, масло. 82 х 60,5

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

русл: кои

I

к:

к

у

ост

в о

х\ми -

НАЧАЛА

ХХ

в

и

К А

в

РОССИИ

патронируется исключительно узким кругом придворных

п са-

мим императором.

Он

зависим

от

заказа, который поступает весьма нере-

гулярно;

в

лучшем случае

он - на

государственной службе,

где его

специ-

фические дарования

в

определенной области востребуются время

от

времени,

а

повседневно

ему

вменены

в

обязанность самые неожиданные

занятия неопределенно широкого профиля.

Как эта

ситуация отражается

на самом характере

и

строе произведений? Коль скоро заказы

па

собствен-

но «художественную» вещь редки

и

обычно спровоцированы каким-либо

«особым случаем»,

они

имеют некую цель, программу.

Это

сообщает каж-

дому портретному произведению концептуальный характер. Таковыми

являются

по

существу

все

известные портреты Никитина. Кульминации

этого «концептуализма»

-

Петр

I на

смертном ложе

(1725,

ГРМ). 11омнмо

вызывающей экстраординарности мотива, сама живописная драматургия

«портрета»

с

противоборством мерцающе-теплого

и

снежно-исспня-хо-

лодного

- еще как

будто тлеющем"! жизни

с

наступающей смертью, имеет

характер откровенно экспериментальной «колористической химии».

В силу отмеченного «концептуализма» каждое художественное выска-

зывание

как бы

точечно, дискретно, однократно; здесь трудно, если вооб-

ще возможно, помыслить произведение, рождающееся

в

порядке свобод-

ного развития

и

вариации какого-либо интересного самому художнику

мотива, живописного открытия

и

тому подобного.

А это

значит, невоз-

можно представить

линию эволюции.

Но в

таких- условиях

не

может

сложиться

и

действовать постоянный механизм трансляции художест-

венного опыта,

не

может оформиться

то, что

называется художественной

традицией. Выделим

два

произведения, которые, являясь исключительно

п е рс пе кт

и

в

н ы м

11

т во р ч ее к

и

м

и

кон

це

и

ц

и

я м

и, оста

л

и

с ь

и

н

д

и

в и ду а

л

ы

I

ы

-

ми художественными откровениями,

не

получившими поддержки

и от-

клика

в

близлежащем художественном ландшафте.

Портрет

царевны

Натальи

Алексеевны

1

^,

любимой сестры Петра I,

был написан Никитиным

еще до

поездки

за

границу.

При

явной несмело-

сти кисти, невнятности анатомического рисунка поражает чрезвычайно

умная композиционная режиссура

в

«раскладывании» объема

па

плоско-

сти. Пересечение обозначенной тенью линии носа

с

бровью образует пря-

мой угол, зеркально опрокинутый

и

повторенный

в

увеличенном виде

в вырезе платья.

Тем

самым резко

и

смело подчеркнута асимметрия лица

и акцентирована высоко взлетевшая бровь, которая, будучи точно парал-

лельна линии

рта,

фиксирует внимание

на

чуть затененном «опущенном»

54

уголке плотно сомкнутых губ. Лицо оказывается одновременно

и

замкну-

тым,

и

реагирующим

на

присутствие зрителя удивлением

с

некоторым

оттенком недовольства.

А

такое выражение свойственно тому, кому

по-

стороннее присутствие докучно

и кто

желал

бы

остаться

в

одиночестве.

Вот

эта

нота одиночества, пожалуй, самое пронзительное

и

невероятное

в этом портрете. Ведь

она

предполагает доверительность чисто человече-

ских, сочувствен но-дружественных отношений, устранение дистанции,

разделяющей художника

из

низкого сословия

и

царственную особу, кото-

рая позволяет рассматривать себя

с

сострадательно-сочувственной

вни-

мательностью. Такой характер диалога изображенной модели

со

зрителем

свойствен интимному портрету, который

как тип

изображения появится

лишь полвека спустя.

В

том же

«психологическом ключе»,

но на

более высоком уровне мас-

терства исполнен заставляющий вспомнить Рембрандта

Портрет Петра

I

(в круге; начало

1720-х,

ГРМ),

приписываемый Никитину

29

.

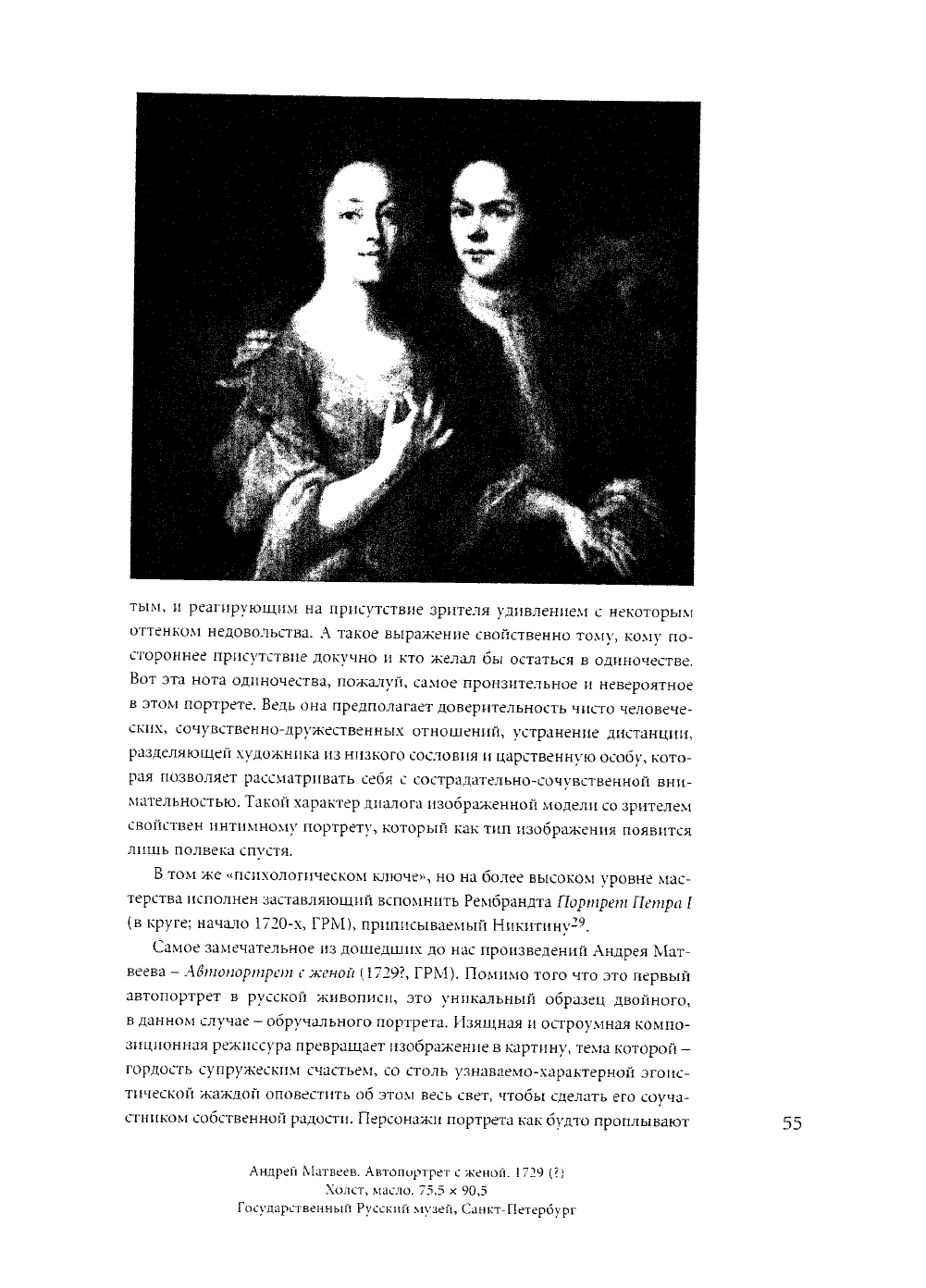

Самое замечательное

из

дошедших

до нас

произведений Андрея Мат-

веева

-

Автопортрет

с

женой

(1729?,

ГРМ).

Помимо того

что это

первый

автопортрет

в

русской живописи,

это

уникальный образец двойного,

в данном случае

-

обручального портрета. Изящная

и

остроумная компо-

зиционная режиссура превращает изображение

в

картину, тема которой

-

гордость супружеским счастьем,

со

столь узнаваемо-характерной эгоис-

тической жаждой оповестить

об

этом весь свет, чтобы сделать

его

соуча-

стником собственной радости. Персонажи портрета

как

будто проплывают

Андрей Матвеев. Автопортрет

с

женой.

1729 (?)

Холст, масло.

75,5 х 90,5

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

РУССКОЕ ИСКУССТВО

XVIII

- НАЧАЛА

XX

ВЕКА

I.

перед зрителем

в

церемонном танце,

где

кавалер выдвигает вперед себя

даму

и

ревниво следит

за

произведенным эффектом. Мастерски обыгра-

ны жесты

и

грациозные движения рук.

Эта

серия легчайших нежных при-

косновений: ладони

к

ладони, пальцев

к

плечу, пальцев

к

кружевам,

-

удивительно соотносится

с

характером живописной манеры. Картина

написана теми

же

легкими прикосновениями кисти

к

холсту, создающими

мягкую, словно разогретую теплом свечей, среду

с как бы

«тающими»

контурами, предвосхищая живописные приемы Федора Рокотова.

Для русского художника,

да и

большинства заказчиков, картинная

портретность европейского образца, долго оставаясь новинкой, обладала,

как говорилось, некоторой тревожащей остротой, драматизмом перво-

вопросов

к

сочетанию

в

человеческом естестве духовного

и

физического.

Свойство

это

присутствует

в

произведениях русских мастеров

па

бес-

сознательном уровне.

Его

довольно трудно предъявить

в

виде «вещест-

венных доказательств». Для иностранных художников, приглашаемых

на

время, часто подолгу живущих, иногда остающихся

в

России, таких

вопросов, именно

как

вопросов, заостряющихся

в

изобразительную про-

блему, просто

не

существует

- они

работают

в

русле портретного жанра

определенной школы, стиля, направления

и

развивают чисто художест-

венные моменты этого жанра.

В этой связи существенно,

что в

петровское время появился совершен-

но неизвестный

до

того движущий фактор стиле-

и

формообразования.

Фактор этот

-

мода. Важные структурные модификации

в

культурной

сфере первоначально возникают

как

веяние моды, нового вкуса. Харак-

терная

для

новоевропейской фазы русского искусства ориентация

на

«готовый» художественный опыт сказалась

в

этой сфере весьма реши-

тельным образом. Поскольку нечто можно получить

в

готовом виде

па

стороне,

нет

необходимости заводить собственное производство этих

ве-

щей. Роль образчиков «модного вкуса» выполняли преимущественно

произведения иностранных художников.

Но как раз

благодаря заполне-

нию «дефицитных»

с

этой точки зрения мест общая картина

и

общий

ход

художественного процесса постепенно становятся более ровными

и плавными.

В

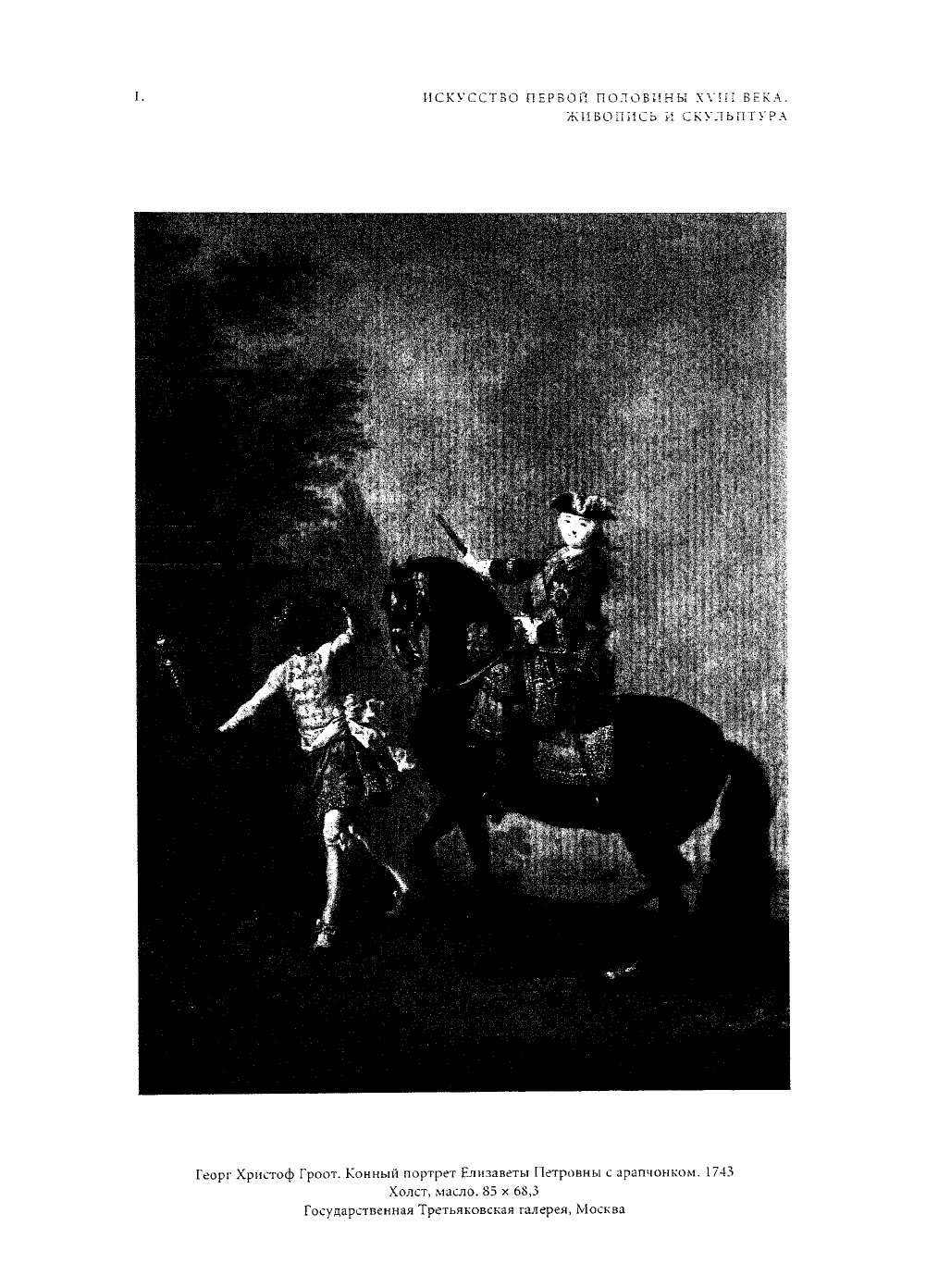

1740-е годы немец Георг Христоф Гроот, десятилетием

спустя итальянец Пьетро Ротари предложат разные, каждый

в

своем роде

совершенный, варианты рококо. Гроот

-

утонченный колорист

и

«костю-

мер»,

с

оттенком чуть гротескового юмора

(Конный портрет Елизаветы

Петровны

с

арапчонком,

1743, ГТГ;

Портрет Елизаветы Петровны

в чср-

56 ном

маскарадном домино,

с

маской

в

руке,

1748, ГТГ и другие); Ротари -

I.

ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА.

ЖИВОПИСЬ

И

СКУЛЬПТУРА

Георг Христоф Гроот. Конный портрет Елизаветы Петровны с арапчонком. 1743

Холст, масло. 85 х 68,3

Государственная Третьяковская галерея, Москва

изощренный «композитор» малоформатных изображений, великолепный

мастер тонального колорита и фарфорово-глянцевой фактуры. Он исполь-

зует модную в середине века «шпалерную» развеску как своего рода «кине-

матографическую раскадровку» различных душевных движений, олице-

творяемых псевдопортретными полуфигурами и головками миловидных

юных существ прекрасного пола. Картины Ротари в петергофском Кабине-

те мод и граций суть мозаика дискретных фрагментов некоторых психоло-

гических спектаклей со своей интригой. Главный эффект мозаики - мерца-

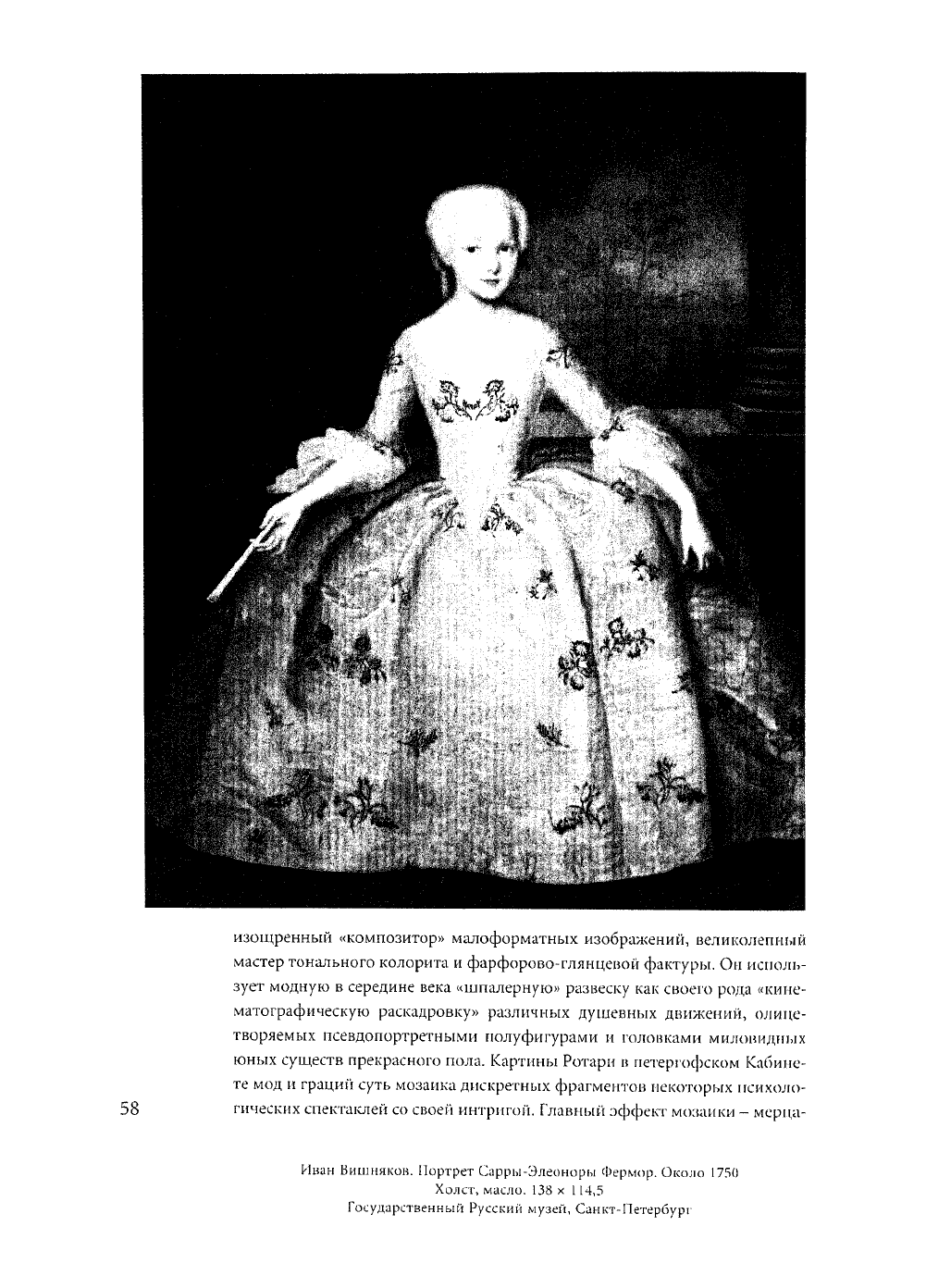

Иван Вишняков. Портрет Сарры-Элеоноры Фермор. Около 1750

Холст, масло. 138 х 114,5

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

ние,

переливчатость. Смысл «головок» Ротари как раз и заключен в по-

добном же эффекте целого: рационалистическая мозаичная «раскадров-

ка» интегрируется в представление об иррациональной, стихийной

«переливчатости», пульсации эмоциональной субстанции, психеи, суще-

ствующей независимо от конкретных образов. Она, эта субстанция, лишь

рассыпана в физиономических гримасах, подобно тому как язык «рассы-

пан» в буквах, но к ним не сводится. Ансамбль петергофского кабинета

с «головками» Ротари замечателен тем, что являет собой художественное

подобие рационалистической техники анализа страстей, столь разрабо-

танной в «век Просвещения». Между названными фигурами - целый ряд

вариантов рококо, в середине которого можно поставить Ивана Вишня-

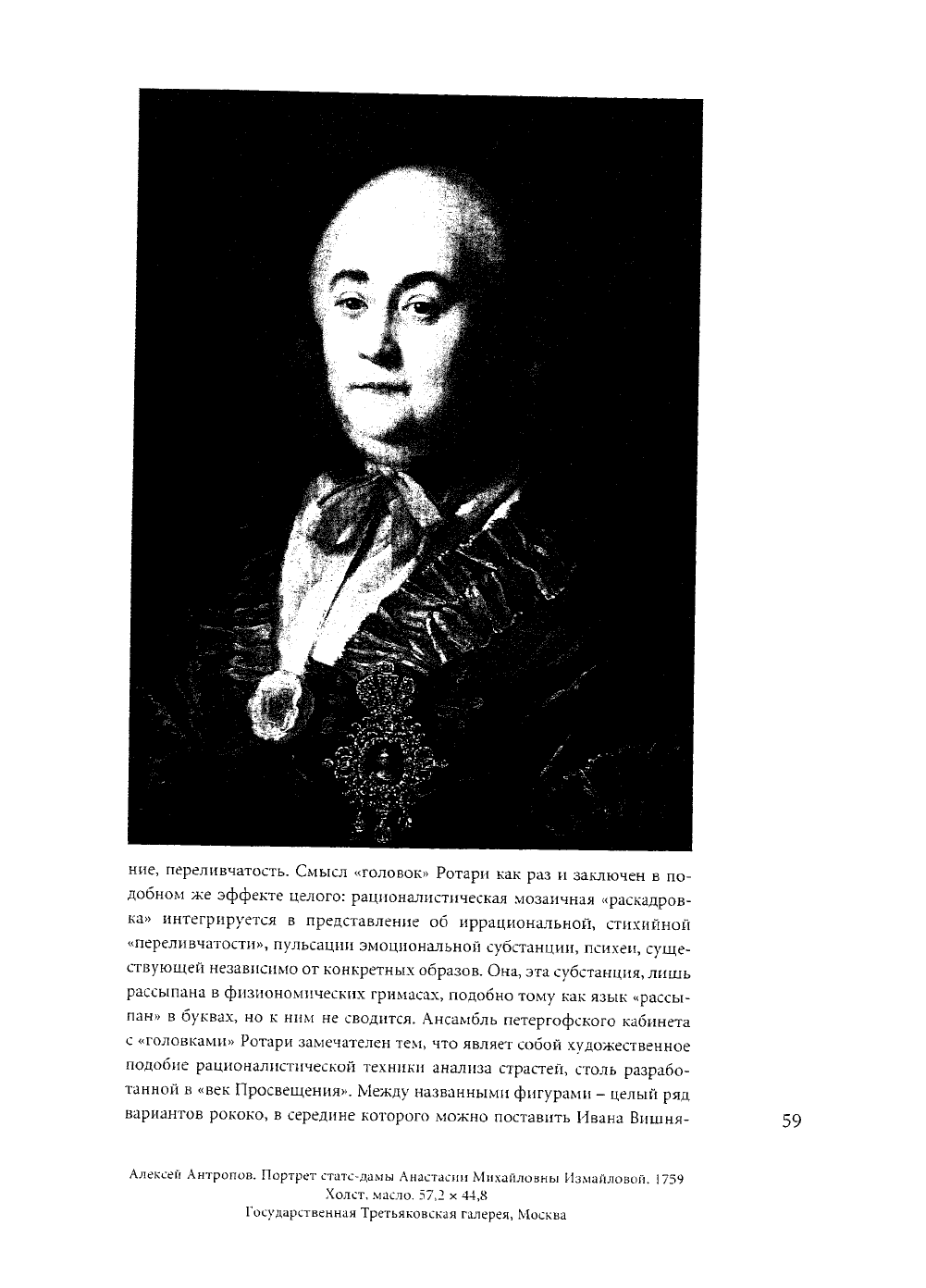

Алексей Антропов. Портрет статс-дамы Анастасии Михайловны Измайловой. 1759

Холст, масло. 57,2 х 44,8

Государственная Третьяковская галерея, Москва

РУССКОЕ ИСКУССТВО

XVIII

-

НАЧАЛА

XX

ВЕКА

I.

кова

с его

шедевром не стиля,

но

вообще «рокайльной эстетики»,

-

Порт-

ретом Сарры Фермор

(1749,

ГРМ).

Известная

и

многократно отмечавшаяся

в

разных оценочных катего-

риях «легкомысленность» рококо была художественной задачей стиля,

можно сказать,

его

освободительной миссией.

А

именно,

все

величествен-

ное,

державно-властительное,

а

потому способное устрашать освобож-

далось

от

этой своей способности, лишалось серьезности, пафоса.

Кукольность типажа, пристрастие

к

детскому портрету, неожиданные

типологические пересечения, например парадного императорского

и

кос-

тюмированного портрета,

- все это

черты принципиальной антипатетич-

ности,

в

которой заявляет

о

себе

дух

скептицизма, свойственный «веку

Разума», как стали позже называть

XVIII

век, имея

в

виду эпоху Просвеще-

ния. Один

из

оригинальнейших русских художников Алексей Антропов

на этом фоне воспринимается

как

запоздалый «птенец гнезда Петрова».

Ученик рокайльных мастеров, среди которых Вишняков

и

Ротари, Антро-

пов

как

будто озабочен утратой прежней деловитости, серьезности, «важ-

ности»,

но

возвращается

он к ней

типичным

для

рококо методом «стран-

ных сближений». Портретное «живство»

он

рассматривает через эстетику

живописной «обманки»

со

свойственным

ей

чисто технологическим,

предметно-вещественным отношением

к

средствам изобразительной

ил-

люзии.

В них

жива память парсуны

и

узорочья

XVII

века. Если рококо

культивирует оттеночные цвета,

то в

противовес этому

у

Антропова

-

цве-

тонасыщенность,

в

которой сохраняется понимание цвета

как

декоратив-

ной раскраски поверхностей, будь

то

иконная доска, стена

или

расписная

игрушка. Живописная задача видится

в

достижении осязаемости кругля-

щегося объема: замечательно, например, как Антропов пишет глаза,

-

поч-

ти натюрмортно передавая круглоту глазного яблока, блеск

и

влажность

век. Рокайльная «кукольность» получает неожиданный оборот:

его

персо-

нажи начинают напоминать ярко раскрашенные глиняные, вроде вятской

игрушки,

или

деревянные портретные скульптуры, воспроизведенные

живописным способом. Специфической

для

рококо игре

в

изящно-хруп-

кое,

в

портрете сказавшееся

в

особенном внимании

к

облику детской

модели,

у

Антропова противостоит выразительность старческих

лиц

(Портрет статс-дамы Анастасии Михайловны Измайловой,

1759;

Порт-

рет Анны Васильевны Бутурлиной,

1763, оба - ГТГ). Отмечавшаяся ранее

«неграциозность» портретных персонажей петровского времени оборачи-

вается чуть утрированной угловатостью, которая

в

Портрете Петра

III

60

(1762,

ГТГ) приобретает гротескно-марионеточный характер.

Это

порази-