Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

110

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

средоточен, рассыпан на несходные и равноценные частности – и собран вновь

лишь благодаря движению взгляда, его обводящего.)

С одной стороны, „обилие" потому и обилие, что переходит за границы

легко исчислимого и обозримого, не задерживается на чем-то одном, скрады-

вает отдельное в общем ряду. Значение отдельного тем меньше, чем богаче оби-

лие; у Альберти же богатство и нескончаемость относятся к универсуму, конти-

нуальность доведена до масштаба вселенской гармонии. Однако, с другой

стороны, если всеобщее подменено Всем, превращено в божественное „оби-

лие", то оно тем и отличается от подлинно всеобщего, что перечень, даже когда

охватывает все сотворенное „богом и мировой природой", поневоле сводится к

отдельным вещам и, в конце концов, даже к одной-единственной вещи с ее кон-

кретностью и особенностью. На ней вынужден хоть на миг остановиться взгляд,

наслаждающийся „обилием". Континуум оборачивается дискретностью. Более

того: отдельная вещь и есть Все в мире, понятом как перечень, как вот это, и то,

и другое. „Обилие" противоречит „разнообразию"

10

.

Два взаимно дополняющих и определяющих слова, которые со времен Ци-

церона и Квинтилиана входили в риторическое клише и обтерлись друг о друга,

как морские камушки, тем не менее вступают у Альберти в спор, поначалу по-

чти неприметный, но, как мы убедимся, неудержимо разрастающийся. Это не

столько внешнелогическое столкновение, которое гуманист осознает лишь от-

части и старается примирить, сколько внутренний спор Альберти, уходящий

вглубь текста. На поверхности смысловая напряженность дает о себе знать

странной – до алогичности, до нелепости – закругленностью изложения, содер-

жащего якобы одну точку зрения одного лица, хотя на деле от фразы к фразе

угол зрения непрерывно смещается. Звучат, если вслушаться, два перебива-

ющих друг друга голоса. Короче, это монологически записанный диалог, кото-

рый мог бы выглядеть примерно так:

– „Я назову ту историю обильнейшей, в которой перемешаны...

– Находясь на своих местах!

– ...старики, юноши, подростки... и т.д. и т.п. И я буду хвалить какое бы то

ни было обилие.

– Только бы оно имело отношение к данной истории.

– Обилие у живописца вызывает большую признательность.

– Но я хотел бы, чтобы это обилие было украшено некоторым разнообра-

зием... Я осуждаю тех живописцев, которые, желая казаться обильными, не

оставляют никакого пустого места... И, может быть, тот, кто особенно взыскует

достоинства в своей истории, тот предпочтет одинокие фигуры.

– Все же я не одобряю в истории одиноких фигур.

– Не одобряю, однако, и некого обилия, лишенного достоинства. Но разно-

образие всегда радовало во всякой истории!"

Сначала Альберти восхваляет „обилие и разнообразие" без оговорок, будто

это одно и то же. И точно так же, с разгона выговаривает единым духом, харак-

теризуя „обильнейшую историю": „...перемешаны, [находясь] на своих местах".

А как это возможно? Две разные установки сформулированы в четырех (в ла-

тинской же версии – в трех) словах: permisti a suo luoghi, suis locis permixti. Не-

совместимые, по существу, требования совмещены лишь труднопереводимой

языковой сжатостью, непринужденностью обстоятельства, проскальзывающего

вместе с управляющим им причастием. Но грамматическая гладкость не может

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

111

избавить от логической запинки, от скрытого самовозражения. Этим задана

смысловая коллизия, которая разворачивается в тексте. После перечня, вопло-

щающего „обилие", возникает необходимость уточнить, что должны быть отоб-

раны только такие фигуры и предметы, которые оправданы сюжетом картины.

Но затем вновь подтверждается посылка: ценность „обилия". И вновь оговорка:

„Но я хотел бы, чтобы это обилие было украшено некоторым разнообразием".

В этой фразе становится очевидным несовпадение значений двух слипшихся

слов. Они неминуемо расходятся

11

. Выясняется, что „обилие" само по себе ни-

чего не стоит без „разнообразия", совпадающего с мерой (moderata) и торжест-

венной значительностью (grave) каждой отдельной фигуры, с ее „достоинством"

(dignità) и „скромностью" (сдержанностью, чувством своей границы – verecun-

dia). Это даже не перевод соответствующих латинских ораторских терминов, а

просто их итальянская транскрипция; однако признаки красноречия, перенесен-

ные на живописную „историю", на фигуры и предметы, которые творит худож-

ник, соревнуясь с природой, относятся уже не только к качеству (красоте, убе-

дительности) высказывания, но и к пониманию самой природы, с которой

изображение может быть сопоставлено, в отличие от риторических фигур,

прямо, непосредственно и полно. Дело поэтому идет о субстанциональной про-

блеме индивидуального, а не только об условиях плохой и хорошей живописи.

Мы слышим, как слово решительно переходит к внутреннему оппоненту: „Я

осуждаю тех живописцев, которые, желая казаться обильными, не оставляют

никакого пустого места". Оказывается, есть настоящее обилие, которое „укра-

шено разнообразием", но тогда обилие не требует уже обилия, более или менее

перестает им быть, сводясь к „определенному надлежащему числу фигур". Есть

также мнимое обилие, без столь важной пустоты, разделяющей, отдаляющей

одну фигуру, одну вещь от другой и позволяющей выделиться особенному. Ко-

гда все заполнено вещами без промежутков – вместо обилия мы получаем не-

что бессодержательное, бедное: „tumulto". В итоге в обоих случаях „разнооб-

разие" выглядит не только не тождественным „обилию", но и снедающим его,

живущим за его счет. „Разнообразие" не нуждается в „обилии" в том смысле и в

той степени, в какой „обилию" потребно „разнообразие". И вдруг эта мысль до-

водится до парадоксальности: „обилие", которое „украшено разнообразием",

лучше всего выражается, собственно, в „одинокости"!

В рассуждении гуманиста совершается поразительный поворот. Ведь Аль-

берти начал с перечня всего, что ни есть в мире, а пришел к наивысшему досто-

инству одного-единственного. Конечно, тут еще не последнее слово во внутрен-

нем диалоге о „разнообразии": „обилие" – теза, „одинокость" – антитеза, далее

должен быть синтез. Действительно, он сразу же выговаривается, но тоже не в

виде последнего слова, ведь это типично ренессансный синтез, примирительно

рядополагающий спорящие мнения и тем самым воспроизводящий и сгуща-

ющий противоречие: „Все же я не одобряю в истории одиноких фигур, не одо-

бряю, однако, и некого обилия, лишенного достоинства. Но во всякой истории

разнообразие всегда радовало..." Ни одна реплика по-прежнему не обходится

без противительных pure, però, ma, осязаемо передающих взаимные возраже-

ния. Смысл продолжает вибрировать.

Любопытно, что в латинской версии трактата Альберти вводит в этом месте

довод насчет малочисленности персонажей в античных трагедиях и комедиях и

даже пытается указать максимальное критическое число участников „истории".

112

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

„Никакая история не была бы до такой степени переполнена разнообразием ве-

щей, чтобы девять-десять человек уже оказались не в состоянии действовать

вполне подобающим образом". Это подтверждается, по мнению Альберти, за-

мечанием Варрона, что, если хотят избежать сумятицы на дружеском пиру,

число приглашенных не должно превышать девяти человек

12

. Было бы заман-

чиво, но, разумеется, анахронистично сделать отсюда вывод, будто Альберти

сознавал, что индивидуальное „достоинство" полней всего раскрывается в преде-

лах того, что теперь называют малой группой. Все же для Альберти, кажется,

совершенно ясна необходимость для выделения особой фигуры сопоставить ее

с другими фигурами, однако сопоставить так, чтобы отдельное не потонуло в

беспорядочном „обилии", фигура не затерялась бы в толпе. Готовый на все слу-

чаи количественный ответ звучит наивно; возможно, поэтому Альберти и снял

его в итальянском переводе. „Разнообразие" оставалось понятием загадочным,

неуловимо колеблющимся между крайними логическими пределами – между

„обилием", грозящим стать чрезмерным, неупорядоченным, необозримым, „по-

чти бесконечным" (по выражению Джаноццо Манетти), и „одинокостью".

Уточним: перед нами коллизия „обилия" и „одинокости" чего бы то ни было

изображенного в картине? Всяких вещей? или только персонажей „истории"? У

Альберти это, судя хотя бы по перечню, спутано – и неспроста! „Поскольку ис-

тория – высшее создание живописца, в котором [содержится] все обилие бытия

и изящество всех вещей, надлежит позаботиться, чтобы мы умели нарисовать не

только человека, но еще и лошадей, собак, и всех других животных, и все дру-

гие вещи, достойные быть увиденными. Все это надобно, чтобы сделать нашу

историю вполне обильной, а это вещь, признаюсь тебе, величайшая" (с. 157).

Для гуманиста человек – органичная часть природы, он отнюдь не отделен от

природы, и в принципе „обилие и разнообразие" человеческих фигур относятся,

в глазах Альберти, к тому же онтологическому статусу, что и обилие, разнооб-

разие, конкретность любых вещей в зримом мире. Для Альберти тут нет какой-

то специфически человеческой проблемы, которая требовала бы совсем иных

критериев, чем „всяческое обилие и красота всех вещей".

Однако нетрудно предположить, что если человеческое „разнообразие"

могло быть теоретически представлено в XV веке только как природное, как

проявление универсального свойства конкретного бытия, то исторически, на-

против, категория „разнообразия" исподволь росла из ренессансного интереса к

человеческому „я", из потребности уяснить, как становится возможной суверен-

ность этого „я" в мире, сотворенном богом. Действительно, в трактате „О живо-

писи" варьета, сохраняя божественно-природный смысл и масштаб, клонится,

несомненно, к человеческому разнообразию. Вслед за разбираемым отрывком

идут несколько страниц, где обсуждается уже не всеобщее „разнообразие", а

разнообразие жестов, посредством которых каждая фигура выражала бы на

свой лад душевное состояние, обусловленное „историей". Размышление о при-

родной варьета сосредоточивается на изображении людей как разных и непохо-

жих. Это дает нам как будто бы право утверждать, что существо ренессансного

„разнообразия" состояло в обосновании принципа индивидуальной личности.

Но вот что замечательно: понятия личности Альберти при этом вовсе не

употребляет. Знакомо ли ему вообще подобное понятие как таковое? Не имеет

ли подмена „личности" „разнообразием" принципиального характера для своео-

бразия Альбертиевой (и ренессансной в целом) концепции личности?

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

113

ПРЕКРАСНОЕ ИЛИ ХАРАКТЕРНОЕ?

ИСХОДНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

КЛАССИЦИЗМА ВОЗРОЖДЕНИЯ

В трактате „О статуе" Альберти писал: „Я мог бы исследовать здесь основания

сходства; они таковы – как мы видим в природе, которая соблюдает их обычно

постоянно в каждом живом существе – что всякое такое существо очень по-

хоже на других в своем роде. С другой же стороны, как говорят, не сыщется го-

лос, [вполне] подобный другому голосу, нос – другому носу и, точно так же,

среди всего множества сограждан – [человек,] подобный кому-либо из прочих".

Лица мальчиков, продолжал Альберти, „меняются и делаются неузнаваемыми,

когда мальчики превращаются в юношей, а затем в старцев: так велико различие

черт. Как мы можем установить, в формах тел нет ничего, что не менялось бы в

каждое мгновение времени, нечто же присущее изначально и врожденное пре-

бывает в глубине и [оно-то] постоянно обеспечивает неизменное и устойчивое

родовое подобие..." Отсюда, по Альберти, двойная задача, стоящая перед скуль-

птором. Во-первых, когда изображается Сократ, Платон или еще кто-нибудь из

„известных" людей, не важно кто, необходимо изваять его так, чтобы изображе-

ние „походило на изображение человека, пусть и совершенно неизвестного".

Во-вторых, „стараются подражать и передать не только человека, но именно

этого человека, будь то Цезарь или Катон, в этом положении, с этой внешно-

стью, восседающим в кресле магистрата или охваченного порывом, с соответст-

вующим лицом и всем телесным обликом". Двум задачам скульптора отвечает

определение „размеров" и „границ" („dimensio" и „finitio"). „Размеры" – посто-

янные, основные величины и пропорции человеческого тела, как они присущи

от природы всем людям, постигаемые в идеально-усредненном выражении, при

помощи циркуля, линейки и отвеса. „Границы" – „преходящие изменения чле-

нов, как они заданы движениями и сиюминутными соотношениями частей"

13

.

Итак, Альберти ставит в один логический ряд различия между индивидами

и различия между состояниями данного индивида, причем возрастные измене-

ния опять-таки оказываются в одном ряду с изменениями, зависящими от изоб-

раженной в скульптуре ситуации. Речь идет, следовательно, не о личности и

даже не обязательно об индивиде, а – шире – о воспроизведении всего частного

и отдельного. В любом случае это не родовые признаки человека, а некие акци-

денции, свойственные ему в каждый момент времени и накладывающиеся на бо-

лее глубокий и постоянный общечеловеческий фон. Скульптор же должен пе-

редавать и то и другое, то есть изображать человека вообще, но вместе с тем

индивида.

Трудно сказать, что здесь является большей (и более специфической для ита-

льянского Возрождения) новостью сравнительно со Средневековьем – пробу-

дившийся интерес к узнаванию знакомого лица, к портретности изображения

(это было, как известно, общей новой чертой и итальянского искусства XV века

и Северного Возрождения) или же эмпирическая антропометрия и класси-

цистское понимание человека как идеальной и прекрасной природной нормы.

Вряд ли случайно, что прямые суждения Альберти об индивидном и всеобщем,

данные в связи со скульптурой, выглядят куда более архаичными, чем то, что

мы нашли у него на сей счет в связи с живописью. Альберти можно на этот раз

114

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

понять так, что индивидное – некая надбавка ко всеобщему. Но что такое „чело-

век вообще"? В трактате о живописи он, скорее, совпадает с „разнообразием", с

неопределенностью всякого этого жеста, поскольку в нем изображены (совме-

щены) и все возможные жесты. Тут не просто спор всеобщего и индивидного, а

спор двух пониманий всеобщего. И, конечно, спор двух пониманий индивида и,

соответственно, двух способов делать его „божественным", более или менее

уподобив абсолютно-надличному, незримому Богу-Отцу, творцу всего сущего,

или же абсолютно-личному Богу-Сыну. (Как мы увидим дальше, противоречия

в ренессансном понимании индивидуального связаны с необходимостью прео-

долевать разные планы средневекового сознания.)

В результате разнообразно-характерное в живописи Высокого Возрождения

совсем не похоже, скажем, на характерность в нидерландской живописи

XV века, а классицизм Высокого Возрождения сомнителен, это больше жела-

ние быть классическим, далекое от буквального осуществления. Идеальные пер-

сонажи итальянской ренессансной живописи прекрасны, но часто некрасивы –

чересчур „универсальны", величественны, чтобы обладать определенностью, за-

конченностью антропометрической красоты. Для классицистического идеала

ренессансный образ слишком многозначен, всегда не в фокусе, и его „гармо-

ния" – трудная, сконструированная, внутренне напряженная, всегда на пределе.

В трактате „О статуе" Альберти схоластически разводит две задачи скуль-

птора, но все-таки делает примечательную оговорку, показывающую, что в

обоих случаях речь идет, в сущности, об одной и той же задаче. В оговорке –

признание, что „человек вообще" не может быть дан актуально. Когда скуль-

птор изображает „человека вообще", а не „именно вот этого человека", это зна-

чит лишь, что перед нами „совершенно неизвестный" индивид

14

. Но ведь и на-

оборот: „известный" зрителю индивид, чаще всего его современник, будучи

представлен идеализованным, „героически преображенным, разросшимся до

„человека вообще", – становился „неизвестным". Хороший портрет, в предста-

влении ренессансного заказчика, должен был обеспечивать полную узнава-

емость и вместе с тем делать его незнакомцем, то есть показывать индивидом и

вместе с тем выходящим за индивидуальные границы, показывать как данного и

вместе с тем как лишь возможного

15

.

Такое соединение немыслимо в рамках одного намерения, одной логики.

Оно предусматривает столкновение двух намерений, спор двух логик – налич-

ной и будущей. Индивид тут не воспроизводится, и не растворяется в идеаль-

ном, и не „типизируется", а, скорее, загадывается. Ренессансный портрет всегда

более или менее загадочен конструктивно (а не в каком-то психологическом

плане), поскольку несовместим с самим собой, невозможен и все-таки только

благодаря этой невозможности и существует художественно. Бесполезно пы-

таться решить, вглядываясь, скажем, в почти неправдоподобно горбатую пере-

носицу Федериго да Монтефельтро у Пьеро делла Франчески, что это, индиви-

дуальная подробность внешности герцога или геометризированная, идеализо-

ванная горбатость всех горбатых носов на свете (ср. у Альберти: Vedrai a chi sara

il naso rilevato et gobbo – p. 149), и почему этот характерный и уродливый нос с

очевидностью принадлежит величественно-прекрасному лицу и служит его

украшением.

Противоречивые установки, границу между которыми в визуальном образе

можно установить только аналитически и умозрительно, в дискурсивном тексте

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

115

дают о себе знать явной и смущающей непоследовательностью, которую нельзя

снять никакими домысливаниями „за" Альберти, но которая перестает выгля-

деть внешней, эклектичной, если интерпретировать ее как логику внутреннего

спора.

Вот ход известного рассуждения Альберти о том, что нужно, чтобы стать

„ученым живописцем" (р. 151–153). Надо сначала изучить „каждую отдельную

форму каждого члена и учесть, какое может быть разнообразие (differenza) у ка-

ждого члена. А разнообразия членов немалые и очень заметные!" У одного нос

крупный и с горбинкой, у другого – приплюснутый и с широкими ноздрями,

как у обезьяны, у одних губы отвисшие, у других – тонкие, у детей члены округ-

лые и нежные, у взрослых они грубеют. „Все эти вещи живописец узнает, учась

у природы, и прилежно обдумает про себя, какова каждая из них. И постоянно

будет предаваться этому исследованию, упражняя зрение и ум", запоминая

позы, ракурсы, напряжения мышц у сидящих, стоящих фигур и т. п. Но затем

Альберти продолжает так: „И во всех частях [человеческого тела] пусть ему нра-

вится не только ухватывать сходство, но и сверх того добавлять к нему красоту,

потому что в живописи привлекательность столь же похвальна, сколь необхо-

дима (la vaghezzy non meno è grata che richiesta). Древний живописец Деметрий

не заслужил высших похвал, потому что его больше занимало изображать вещи

похожими на природные, чем делать их привлекательными". Это ведь уже со-

вершенно не та мысль, с которой начинается абзац. Это мысль противополож-

ная, и она никак не согласована с предыдущей. Требование красоты просто „до-

бавляется" без малейшей паузы к требованию сходства и индивидуального

разнообразия. Но далее следует заявление, что только глупцы рисуют прекрас-

ное без изучения природных образцов. Правда, „ни в одном отдельном теле не

сыскать совершенных красот (всех сразу), но они рассеяны и изредка встреча-

ются во многих телах"; их надлежит кропотливо изучать, с тем чтобы, как это

делал Зевксис, в одном воображаемом теле свести воедино то, что природа рас-

пределила между разными моделями художника. „От неопытных умов бежит

та идея красоты, которую распознают лишь наиболее трудолюбивые". Хороший

художник „так наупражняет руку, что всегда, какую вещь он ни сделал бы, она

покажется срисованной с натуры".

Это знаменитое место у Альберти часто обескураживало историков ис-

кусства, стремившихся понять, каким образом Альберти ухитряется примирить

верность натуре и конструирование идеальной красоты. Это было бы ясным,

если, судя по примеру с Зевксисом, подражание природе ограничивалось бы

подражанием прекрасному в ней. Но мы видели, что перед тем Альберти трак-

тует изучение живописцем природы как вникание в ее разнообразие. Как же

быть с носами горбатыми или приплюснутыми на обезьяний манер, с отвис-

шими губами и пр.? Как согласовать установку на индивидуальную характер-

ность с установкой на красоту? После всех рассуждений об „идее красоты" как

высшем достоинстве живописи Альберти неожиданным замечанием, казалось

бы, перечеркивает эти рассуждения – и возвращается к тому, что говорил до

этого: „... если в истории будет изображено лицо какого-нибудь известного и

достойного человека, то, хотя бы там и были изображены другие фигуры, го-

раздо более совершенные и восхитительные, все равно это лицо прежде всего

привлечет к себе взгляды того, кто рассматривает историю. Такую силу содер-

жит в себе то, что срисовано с натуры". В приведенном замечании вдруг схо-

116

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

дятся лицом к лицу те самые две установки, которые ранее обосновывались

порознь; фигура, отмеченная индивидуальным сходством, становится рядом с

прекрасными и совершенными фигурами; и тут же оказывается, что две уста-

новки не могут не сталкиваться, не оспаривать друг у друга внимания зрителя.

Но если сходство с индивидуальным и особенным впечатляет больше любой

идеальной конструкции, означает ли это, что Альберти все же делает выбор?

Нет, он как ни в чем не бывало продолжает: „Такую силу содержит в себе то,

что срисовано с натуры. Поэтому всегда то, что захотим нарисовать, возьмем из

природы и всегда извлечем из нее прекраснейшие вещи".

Так выглядит очередной альбертиевский „синтез". Дело не в том, что мы об-

наруживаем у Альберти никак не разрешаемое противоречие, и даже не в том,

что он этого противоречия не замечает, точнее, как бы не замечает; положим,

Альберти определенно различает два подхода к живописи, спорящие друг с

другом, поскольку современного зрителя, как „древнего живописца Деметрия",

больше занимает сходство с изображаемым индивидом, чем привлекательность.

Но примечательно, что Альберти, не предлагая никакого явного логического ре-

шения этой коллизии (как и коллизии „обилия" и „одинокости"), рассуждает с

таким подъемом и уверенностью, будто противоположные требования отлично

согласуются между собой по природе вещей, будто ответ очевиден! Нам оста-

ется лишь поверить этому и предположить, что решение действительно было

предложено, что внешняя алогичность Альберти была проявлением заключен-

ного в ней смысла, в культурной обоснованности которого позволительно было

бы сомневаться и который оставался бы для нас донельзя призрачным, если бы,

в конце концов, историческая реальность совмещения несовместимого – совме-

щения нелицеприятного портретного сходства и грандиозной сублимации – не

удостоверялась всей практикой итальянского ренессансного искусства.

ЛОГИКА РЕНЕССАНСНОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА

Бесспорно, что в центре культуры Возрождения – «интерес к вопросу человече-

ской индивидуальности, выделению „я" из множества, признанию внутреннего

достоинства этого „я"»

16

. „Если не знаешь, напоминаю: я – один, не толпа, не на-

род, не какое-либо множество; и если хочешь правильно говорить со мной,

пользуйся единственным числом, а не множественным"

17

. И тем не менее в

кругу устойчивых гуманистических понятий мы не найдем понятия „личности".

Отдельные попытки подойти к нему теоретически – наперечет, даже у Баллы

они очень туманны и сводятся к тому, чтобы отличить одного человека от дру-

гого через качественную конкретность души, тела и „внешнего положения", со-

ставляющих „персону" как акциденцию

18

. Тем паче когда Салютати, отстаивая

обращение на „ты", писал: „...нет ничего совершенней монады, ничего почет-

ней единственности (singularitas), ничего более достойного среди чисел, чем

единица", этими неоплатоническими спекуляциями обосновывалась идея инди-

вида, но не личности

19

. „Монадность" человека наводила на мысль о священном

подобии богу, и, следовательно, для индивида быть собой все еще значило тогда

быть вместе с тем не собой. Понятия „личности" еще не было – во всяком слу-

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

117

чае, в расхожем виде, в общепонятном, готовом значении. На каждом шагу упо-

треблялись понятия, связанные как будто именно с экспансией личности, –

вроде знаменитой virtù, или fama, или civiltà, – но эти хорошо разработанные

предикаты новой, ренессансной индивидуальности располагались вокруг как бы

пустого места, потому что сама личность не была определена, не была введена в

четкие социальные, исторические, логические рамки и до конца осознана в ка-

честве таковой.

Однако если ренессансная индивидуальность (в противовес средневековой)

стремилась оторваться от общего корпоративного или вселенского тела и осу-

ществиться в себе, а не в боге, но притом еще не выработала и новоевропейс-

кого представления о личности как уникальной и неповторимой, самодостаточ-

ной и самоценной целостности, то на чем, спрашивается, могла утвердиться эта

странная, переходная форма индивидуальности? Новоевропейская личность по-

тому и постольку личность, поскольку она не может быть сведена к чему-либо

иному, объяснена из чего-то внеличного и т. д. Новоевропейский индивид в ка-

честве личности уже вполне индивид. Но, стало быть, и только индивид. А ни-

как не весь мир, которым он больше не владеет, с которым он больше не совпа-

дает, утратив ренессансный облик „универсального человека", земного бо-

жества. Индивид превращается в „частное лицо". Даже изображаемый искус-

ством как „тип" или будучи великим и гениальным, индивид выглядит срос-

шимся со своим особенным и частным лицом, закрепленным в границах

отдельного исторического времени и пространства. Можно сколь угодно возно-

сить его, сосредоточивать внимание на анализе мельчайших изгибов индивиду-

альной психологии и судьбы как чего-то наиважнейшего, но этот новоевропей-

ский пафос бесконечной ценности отдельной судьбы, значимости всякой

человеческой личности, от романтических героев до „маленького человека" у

реалистов, так или иначе будет заведомо исходить из того, что личность есть,

что она отпала от всеобщего, что она – „субъект", взирающий на остальное бы-

тие. Всего лишь субъект... Это придает новоевропейскому индивидуализму,

при любых притязаниях, неожиданную скромность сравнительно с Возрожде-

нием (и, конечно, новую проблемность). Отныне такие притязания – социаль-

ные и гносеологические, но никак не онтологические, не космические; если они

оказываются нескромными, непомерными, мучительными, антиномичными, то

это лишь оборотная сторона осознанной скромности, вызывающей малости

„мыслящего тростника". Больше было бы немыслимо с титанической уверенно-

стью или ребяческой непосредственностью (как это теперь воспринимается зри-

телями и читателями в ренессансных картинах и книгах) ставить себя и свои

страсти в центр мироздания, словно нет ничего более естественного. По той же

причине главной, неустранимой, трагической и плодотворной проблемой лич-

ности Нового времени, как известно, будет необходимость всякий раз искать,

терять, выстраивать отношения между собой и миром, выходить за свои гра-

ницы, ни в коем случае не размывая их, с наибольшей остротой ощущать себя,

осуществляться, живя на них.

Возрождение ни о каких таких границах не подозревало, не ведало индиви-

дуализма в точном, последующем, буржуазном смысле слова, но именно по-

этому ренессансный индивидуализм поражает фантастической масштабностью.

Тут нет пока личности – и в результате перед нами индивид, производящий

впечатление „сверхличности". То есть нет личности как определившейся и гото-

118

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

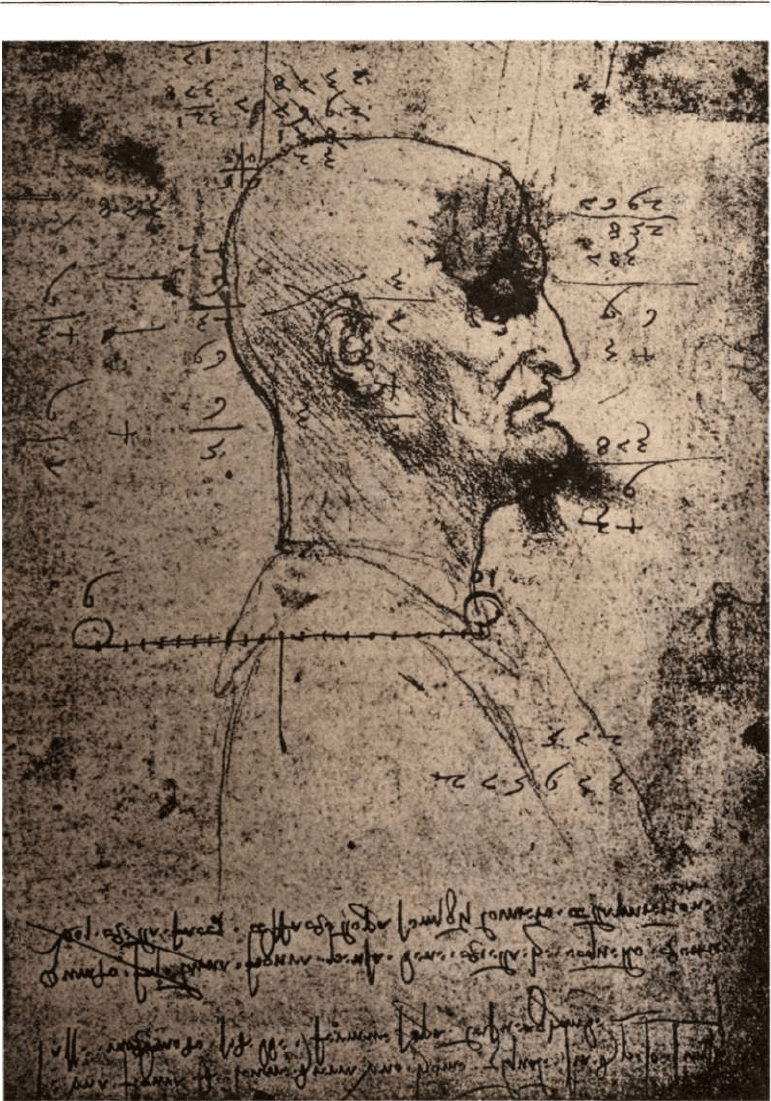

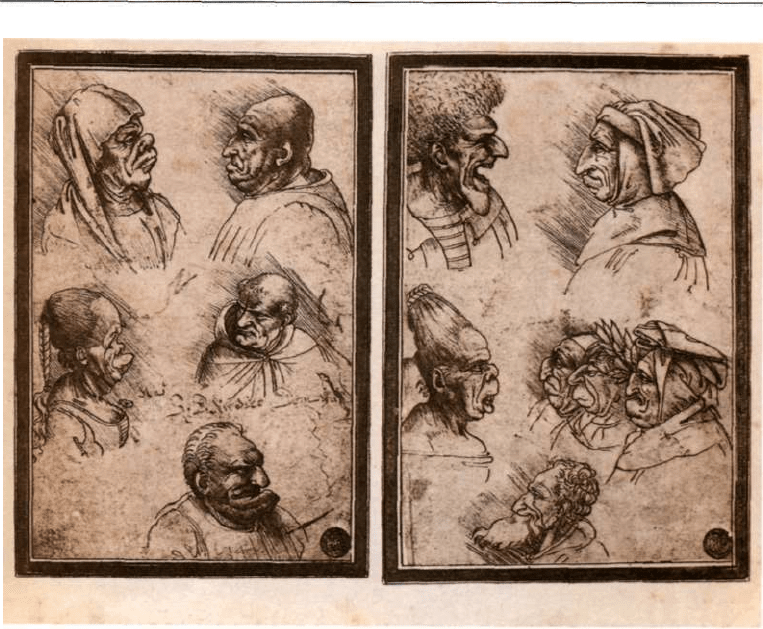

27, 28. Гротескные головы

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

119

вой, знающей меру своих сил и желаний; ренессансная личность – понятие не-

названное, лишь имеющее быть, и границы между нею и миром пока не демар-

кированы, не известны. Индивидуальность ощущается как возможность

индивидуальности и потому-то страшно гипертрофируется, втягивает в себя

Вселенную, делается сразу всем, игрой мировых сил. Вот этот, отдельный, не-

сходный с другими индивид – единственная реальность ренессансного всеоб-

щего, всякий раз рождающегося заново. Каждый – в оценке своих друзей и кор-

респондентов, современных биографов, в самооценке – „редчайший", „исклю-

чительный", „невероятный" и „почти божественный". Эти клише становятся

обязательными.

В трактате об архитектуре у Альберти описана идеальная башня. По верному

наблюдению В. П. Зубова, она, „приметная издали, мыслится, в противополож-

ность средневековому „лесу башен", как одинокая, возносящаяся над прочими

зданиями и, может быть, находящаяся вне или на краю города, как маяк"

(дальше говорится о башне-маяке на острове Фарос)

20

. Идеальное, всеобщее

мыслится как отдельное и конкретное!

В расширении конкретного индивида до масштабов макрокосма нетрудно

усмотреть следствие отталкивания от средневековой модели мира. В Средние

века индивид становился своего рода личностью двояко: благодаря отсутствию

собственного лица, включению в коллективное целое, превращению в орудие

чего-то надличного, божьего промысла, универсальной идеи, благодаря тому,

что повторял собой библейский прообраз и превращался в общее место. Но