Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

140

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

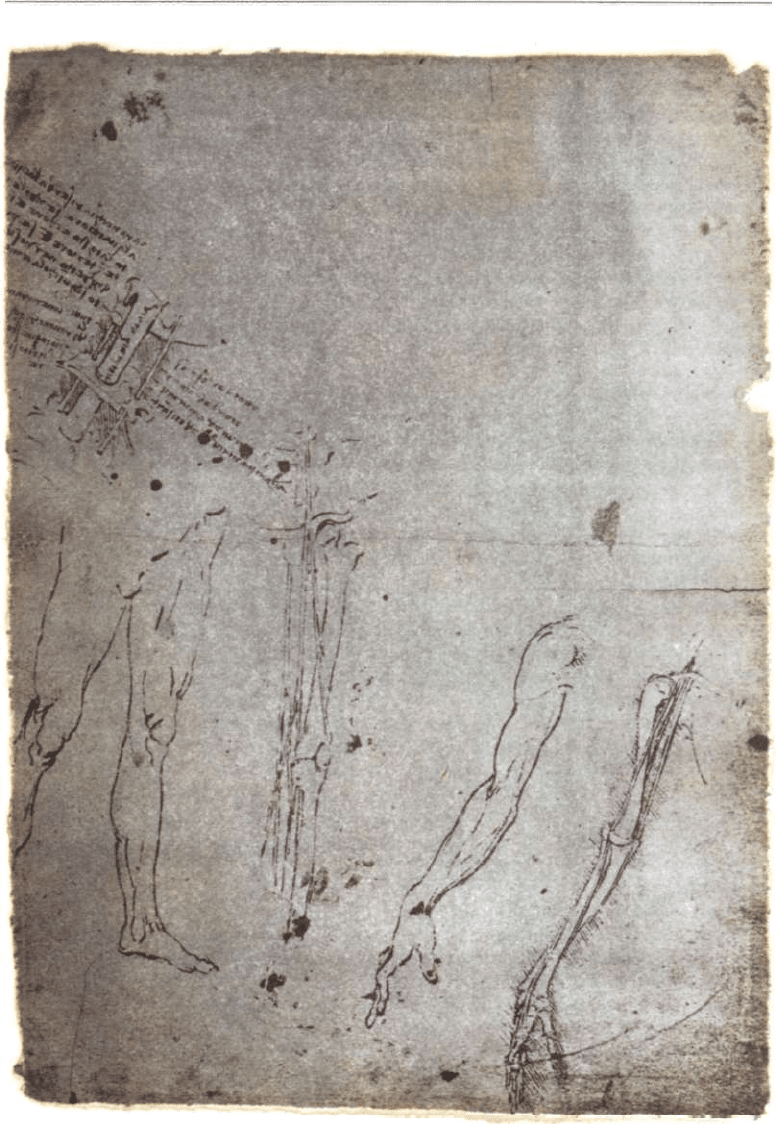

35. Анатомические рисунки

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

141

тот и будет совершеннейшим". Если никто из лучников и не угодил в центр ми-

шени, все-таки превосходным окажется попавший удачней других. Он, Касти-

льоне, не отрицает, что отчасти срисовывал совершенного придворного с себя:

„...я пытался сам осуществить все то, что я приписываю придворному, да и как

мог бы судить о совершенстве тот, кто не имеет о нем некоторого представле-

ния". Но, продолжает автор, „я не настолько лишен способности познать самого

себя, чтобы притязать, будто умею все то, чего умею желать" (Посвящение, 3).

Так начинается трактат. Нас здесь не занимает, чего именно „умел желать"

Кастильоне. Об этом писали не раз. Известно, что автор „Придворного" предла-

гал широкую программу воспитания, включавшую „незаурядную эрудирован-

ность" „в тех занятиях, которые называются гуманистическими", знание „мно-

гого и разного" на латинском и греческом языках (I, 44), владение изящным

слогом, умение поддержать любую беседу, практическое знакомство не только

с музыкой, но и с живописью, прекрасную физическую (и воинскую) сноровку

для мужчин, естественные манеры, остроумие, галантность, безупречное досто-

инство и зрелую ответственность поведения и прочее и прочее.

Но вот что интересно.

„Совершенство" оценивается по степени приближения к норме, понимае-

мой как „предел и цель". Норма, разумеется, общезначима. Она одна для всех.

И, следовательно, универсальная полнота того, что должен осуществить собою

индивид, отнюдь не превращает его в определенную личность. Наоборот, чем

больше индивид подходит к „идее совершенного придворного", которого кон-

струирует Кастильоне, тем всеобщней его облик и тем, кажется, меньше

должно бы остаться в нем собственно индивидуального?

Пример с лучниками наглядно подтверждает, что речь идет о какой-то еди-

ной и абсолютной шкале сопоставления. Эта же логика позволяет автору

утверждать, что живопись выше скульптуры. Или что дарования его времен

сравнимы со „сверхчеловеческими дарованиями" древних, „исключительными"

и в пороках; с другой стороны, дарования непосредственно предшествующей

эпохи „были вообще много ниже нынешних, и это можно прекрасно увидеть из

всего, что от них осталось как в словесности, так и в картинах, статуях, зданиях

и во всем другом" (II, 3). Тут в роли лучников, соревнующихся в стрельбе по

одинаковым мишеням, выступают уже „века".

Кастильоне приводит излюбленный тогда рассказ о том, как Зевксис, чтобы

изобразить Елену Прекрасную, отобрал лучшие черты пяти самых красивых де-

вушек из Кротона (I, 53). Эта же мысль повторена в знаменитом письме к папе,

сочиненном, как предполагают, Кастильоне для его друга Рафаэля. Норма-

тивно-идеальное должно преодолеть неполноту всякой отдельности и характер-

ности. Оно безлично? Во всяком случае, оно предполагает следование „некото-

рым универсальным правилам" (II, 7).

В совершенном придворном – собрание всевозможных достоинств, но ника-

кому достоинству не следует выступать вперед и перевешивать остальные. Ибо

в каждом поступке придворного должно сказываться не то или иное из его „ве-

ликолепных частей и достоинств", а они все сразу вместе. Нужно, „чтобы целое

соответствовало этим частям и чтобы всегда и во всем видно было одно и то же,

не вступающее в раздор с самим собой, но образующее единый корпус всех этих

благих качеств, так, чтобы всякое действие придворного складывалось из всех

его доблестей и подытоживало их" (II, 7).

142

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

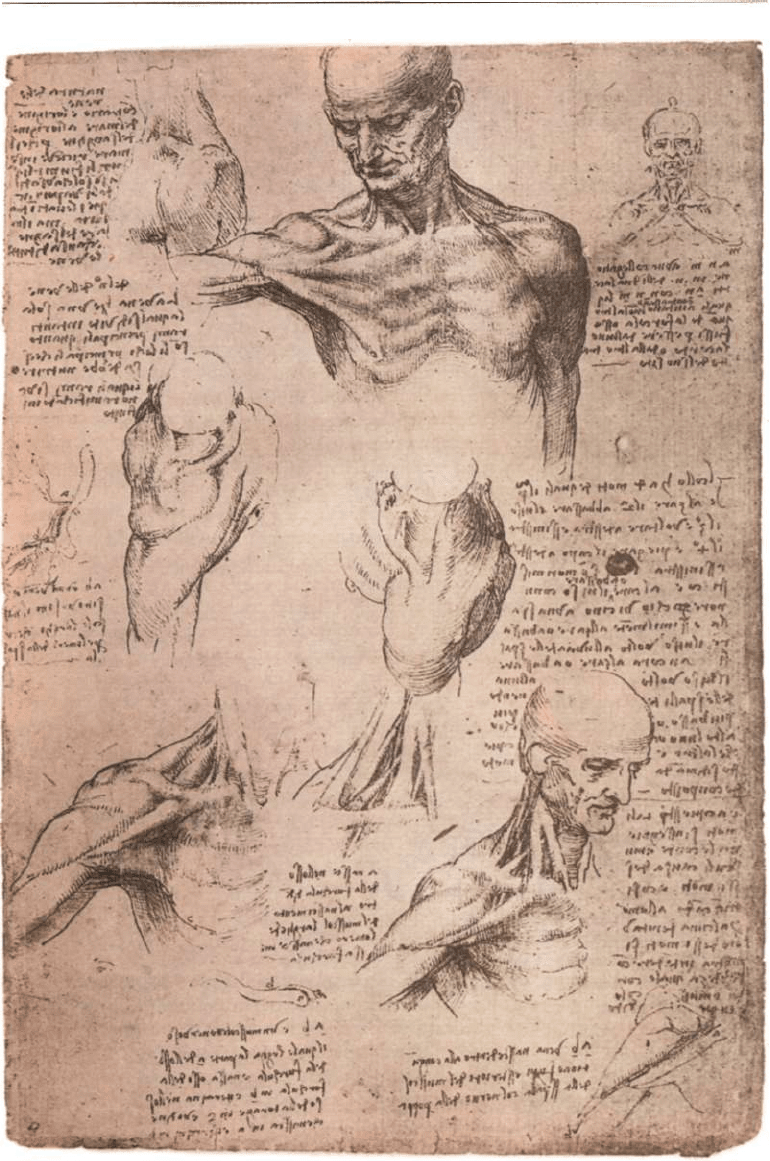

36, 31. Анатомические рисунки

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

143

144

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

Понимание совершенного индивида как „идеи" в платоновском вкусе очень

хорошо продемонстрировано в рассуждении о несовершенстве двух полов

порознь, требующем их совмещения. На, так сказать, обычном уровне оба пола

восполняют бедность своей особости, когда естественно соединяются для про-

должения человеческого рода. Поэтому они определены друг через друга:

„...не следует называть мужчиной того, у кого нет женщины, и женщиной ту, у

кого нет мужчины". Но Кастильоне идет дальше. „И поскольку отдельный пол

несовершенен, античные теологи приписывали Богу оба пола; отчего Орфей

сказал, что Юпитер – мужчина и женщина; и в Священном писании значится,

что Бог создал людей, [а значит] мужчину и женщину, по своему подобию, и ча-

сто поэты, говоря о богах, смешивают пол" (III, 14).

Нельзя не вспомнить, что „смешивали пол" и ренессансные художники, сов-

ременники Кастильоне: Леонардо в „Иоанне Крестителе" и отчасти в „Моне

Лизе", Микеланджело в надгробии Медичи. Гермафродит совершенней муж-

чины и женщины, что ж, это вполне логичное, последовательное осуществле-

ние понятия универсальности. Додуманный до конца идеальный индивид Воз-

рождения непременно ненормальный индивид, благодаря как раз нормативно-

сти. Он – вся варьета мира, он включает в себя все особое и отдельное, а потому

не может сам быть особым и отдельным. То есть именно его индивидность и,

следовательно, его реальность оказываются под знаком вопроса.

Один из персонажей Кастильоне роняет: „...я думаю, что в мире невоз-

можно было бы найти сосуд, столь огромный, чтоб он был способен [вместить]

все качества, которые, как вы желаете, должны обретаться в придворном". На

что граф Лодовико отвечает: „Погодите-ка немного, потому что должны быть

указаны еще и многие другие качества". А Пьетро да Наполи откликается: „В

этом отношении у толстяка Медичи большое преимущество перед мессером

Пьетро Бембо" (потому что Бембо был человеком худым). В ответ, конечно,

раздается смех (I, 46).

Ренессансный миф о человеке еще не развеялся. Совершенство по-преж-

нему казалось достижимым. Поэтому и можно было позволить себе шутить.

Шутки лишь свидетельствовали об уверенности.

Спорили о „наибольшем совершенстве, которого можно желать в жен-

щине". Джулиано Медичи, взявшийся развить тему, заявляет, что не собирается

идти по стопам Лодовико и Федерико, „которые своим красноречием создали

придворного, которого никогда не было и, пожалуй, не может быть" (II, 100).

Оратор, по-видимому, не ощущает ни малейшего противоречия, когда на

следующий вечер приступает к рассказу о придворной даме, какой он желал бы

ее видеть. „Я изваяю ее и сделаю своей, как Пигмалион" (III, 4). Впрочем, доба-

вляет Джулиано, с этой целью было бы достаточно изобразить герцогиню Ели-

завету, она – недосягаемый образец; но герцогиня не соглашается.

Джулиано, конечно, не сумел избежать упреков Гаспаро Паллавичино, во-

прошавшего: а где же те качества, которые помогли бы женщине вести хозяйс-

тво, воспитывать детей? Не рассуждает ли Джулиано о безупречной даме, „как

один из тех, кто грезит подчас о вещах невозможных и сверхъестественных"

(III, 7)? „...Впредь, если такая женщина сыщется, я говорю, что ее следует почи-

тать наравне с [совершенным] придворным"; на что Эмилия возражает: „Я обя-

зуюсь найти ее, как только вы найдете [такого] придворного" (III, 58).

Впрочем, третья книга начинается с предупреждения Кастильоне, что „двор

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

145

Урбино был гораздо более замечательным и украшенным выдающимися

людьми, чем я сумел это описать и выразить" (III, 1). Однако в посвящении ко

всему трактату, обещая представить читателям „живописный портрет урбинс-

кого двора", описав „свойства и черты тех, кто здесь поименован", автор огова-

ривал, что ведь умелый живописец не ограничивается „основными линиями",

но „украшает истину привлекательными красками или посредством искусства

перспективы создает видимость того, чего нет" (Посвящение, I). Кастильоне

был искренен едва ли не в обоих случаях. Он лично знавал „совершенных" лю-

дей, видел их воочию вокруг себя, не уставал восторгаться ими. Сам был одним

из них. Он сочинил трактат не о каком-то лишь умозрительном идеале. Но – об

идеале. Нужно было становиться такими, быть более или менее Пигмалионами.

Было бы трудно отделаться шутками от слишком существенного вопроса, мо-

жет ли идеал совпасть с отдельным и конкретным человеком.

Кастильоне разъяснял: „Я ведь и не говорю, каков этот Придворный, но

лишь о том, каким он должен бы быть совершенным, я никогда не видел такого

и думаю, что его никогда и не было, а может быть – никогда не будет, и все-

таки он мог бы быть"

10

.

Какая любопытнейшая сбивчивость! Начиная с предисловия, с пассажа о „со-

вершенном придворном" как „идее", вроде платоновских, Кастильоне сто раз

повторяет: ну да, речь идет не о сущем, а о должном, такого придворного, ско-

рее всего, нет и не будет... но он „мог бы быть". Или даже есть?! Тут ведь не

скажешь наверняка. А если его нет, то, уж конечно, есть нечто близкое к совер-

шенству.

Оставим в стороне колебания ренессансного сочинителя о том, способна ли

„идея" универсального совершенства осуществиться до конца; довольно того,

что для Кастильоне не было сомнений в ее хотя бы относительной осуществи-

мости

11

, все равно, это наиреальные „предел и цель". Но практическим вопро-

сом несколько заслонен иной, логический, от решения (или неразрешимости?)

которого зависел и практический ответ.

А именно: даже и оставаясь в мире „идей", мы вынуждены спросить себя,

как совместима идея совершенства, то есть всеобщности, с идеей индивидности,

то есть отдельности и особости. В конкретном человеке Кастильоне предпола-

гает оба определения – пусть и неполно – совмещенными. Тем самым логиче-

ский субъект понимается в двух радикально противоположных смыслах. „При-

дворный", в одном смысле, человек универсальный, совершенный, норматив-

ный. Но в трактате содержится и совсем иное исходное понимание этого же

самого человека.

Тогда он выглядит не как Все, а как момент „разнообразия": не варьета вну-

три него, а он – внутри почти бесконечной варьета, непохожий на других.

„НЕ ВСЕ ПОДХОДИТ КАЖДОМУ"

Надо сказать, что диалоги Кастильоне не сразу начинаются с обсуждения того,

каким должен быть совершенный придворный. Собравшиеся ищут подходя-

щую для беседы тему. Сперва были внесены – и встречены с удовольствием,

хотя в конце концов и не приняты дамами, – два других предложения.

146

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

Гаспаро Паллавичино сказал: „Мне кажется, что наши души в любви, как,

впрочем, и в остальном, судят по-разному, поэтому что для одного желанней

прочего, для другого – самое ненавистное..." Влюбленный видит наилучшее и

безукоризненное в той, кого он любит. „Но поскольку человеческая природа не

допускает такого законченного совершенства и нет никого, у кого не было бы

какого-либо недостатка... необходимо, чтобы у каждого нашлось какое-нибудь

пятнышко", и поэтому он, Гаспаро, предлагает поиграть в такую игру: „Пусть ка-

ждый расскажет, какие недостатки он охотней всего согласился бы терпеть в

любимой даме" (I, 7).

Чезаре Гонзага поддерживает эту мысль: „Кто хочет тщательно рассмотреть

все наши действия, всегда находит в них разные изъяны. Это происходит от-

того, что природа в этом, как и в других вещах, разнообразна; вот и получается,

что один умеет то, чего не умеет другой, и несведущ в том, что другой раз-

умеет", и т. п.

И Гаспаро подхватывает: "...кто сходит с ума на стихах, кто на музыке, кто

на любви, кто на танцах, кто на мавританских плясках, кто на конной езде, кто

на воинских забавах, и каждый – в соответствии с тем, из какого рудника и что

за металл, из которого он отлит... В каждом из нас есть некое семя помешатель-

ства, которое, пробудившись, может возрасти почти до бесконечности". Впро-

чем, „когда мы чувствуем в себе некую скрытую доблесть безумия, мы столь

тонко, с такими разнообразными доводами и такими различными способами по-

ощряем ее", что она в конце концов „всегда сводится к совершенству общест-

венного безумия" (то есть личная склонность, сказали бы мы, находит себе при-

нятую в обществе форму и применение). Словом, Гаспаро формулирует тему

предлагаемой беседы так: „Если я должен был бы принародно сойти с ума, то

какого рода помешательством я, надо полагать, был бы охвачен, если иметь в

виду выход для искр безумия, которые излетают из меня ежедневно. Так из бе-

седы каждый из нас лучше узнает свои слабости" (I, 8).

Это всем очень понравилось. «Кто говорил: „я помешаюсь на думании", кто

„на разглядывании", а кто говорил: „я уже сошел с ума от любви" и т.д.» (I, 10).

Пришлось по душе и предложение Оттавиано Фрегозо поговорить о „лю-

бовных ссорах": „...пусть каждый скажет: если бы он поссорился с той, которую

любит, какую причину желал бы он иметь для этой ссоры". Ведь причины бы-

вают разные, „более или менее горькие" (I, 11).

Вот что бросается в глаза. В обоих предложениях имеются в виду своего

рода психологические тесты для присутствующих, предполагающие заведомо

разные ответы ввиду фундаментального „разнообразия" человеческой природы.

А третье предложение, как мы знаем, предусматривало, напротив, обсуждение

„универсальных правил", которыми одинаково должен руководствоваться ка-

ждый, кто стремится стать совершенным придворным. То есть установка вдруг

резко меняется.

Она будет меняться и впредь. По ходу трактата, наряду с идеей „совер-

шенства" и его „правил" или „норм", то и дело будет возникать совсем другая

точка зрения на индивида, подчеркивающая в нем частичность и особенность,

которые делают его, стало быть, несовершенным и неправильным („помешав-

шимся").

Безусловно, задача трактата – установить, „какой, по моему мнению, должна

быть форма придворного образа жизни (cortegiania), наиболее подходящая для

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

147

дворянина, который живет при княжеском дворе...". Но... нелегко „посреди та-

кого разнообразия нравов, которые приняты при христианских дворах, выбрать

наиболее совершенную форму и словно бы цвет этого придворного образа

жизни. Ведь часто приходится то одобрять, то не одобрять одно и то же, отчего

и получается порою так, что нравы, одежды, ритуалы и способы поведения, ко-

торые некогда почитались, ныне расцениваются низко, и, напротив, низкие ста-

новятся почитаемыми... обыкновение более, чем разум, придает силу новому,

распространяет его среди нас, исторгая из памяти прежнее, и потому тот, кто

пытается судить о совершенстве, часто заблуждается..." (I, 1).

„Разнообразие" оспаривает „норму", и привычка противодействует разуму.

Способ поведения меняется от места к месту, но также и с течением времени.

„Разнообразие нравов" не ограничивается теми, „которые приняты при дворах

христианских государей – как там служат, как развлекаются, как устраивают пу-

бличные зрелища; точно так же можно бы рассказать кое-что о дворе Великого

Турка, но особенно подробно – о персидском дворе". Купцы, подолгу там жи-

вавшие, расхваливают чужеземные обыкновения и передают сведения „о том,

чем они отличаются от наших и в чем совпадают" (III, 2).

Главное же – сами индивиды, пусть в одном пространстве и времени, непо-

хожи друг на друга. „О наших различиях в низком или высоком (обществен-

ном) положении я думаю, что для них есть много причин, среди которых основ-

ная – фортуна" (I, 15). Вообще же несходство между людьми задано

несходством врожденных склонностей, которые, с гуманистической точки зре-

ния, можно и нужно разрабатывать, отчасти выправлять воспитанием и самовос-

питанием, но которыми было бы нелепо и невозможно пытаться пренебречь.

То, что естественно для одного, чуждо и непосильно для другого.

Поэтому „нет нужды, чтобы человек, видя, как кто-то другой в чем-либо уго-

дил государю, воображал, будто и он должен, подражая тому, точно так же взо-

браться на эту ступень. Ибо не все подходит каждому. Подчас найдется некий

человек, который от природы настолько способен к фацетиям, что вызывает

смех, что бы он ни рассказал, и сдается, что он для того только и рожден. А

если кто-то другой, кому свойственна серьезная манера, пусть он и будет отмен-

нейшего таланта, попробует проделать то же самое – и останется в высшей сте-

пени холодным и натянутым (disgraziato, то есть „лишенным грации". – Л. Б.),

так что лишь сведет желудок слушателям; и выйдет точь-в-точь как у осла, кото-

рый захотел потешить хозяина, подражая собаке. Но нужно, чтобы каждый

знал самого себя и свои силы, сообразовывался с этим и учитывал, чему стоит

для него подражать и чему нет" (II, 20).

Разве не странно, что подобные рассуждения сплошь и рядом встречаются в

трактате об идеальном придворном? Несмотря на то, что такой совершенный

придворный именно должен знать и уметь все – и серьезное и шутливое? (Сами

участники урбинских бесед наперебой соревнуются, например, в рассказывании

фацетий, так что большая часть третьей книги занята множеством всяких анек-

дотов и острословом выглядит каждый.)

Возникает впечатление, что субъект рассуждений двоится в глазах Касти-

льоне. То ли это некий идеальный придворный, uomo universale, каким, воз-

можно, никто и не бывает, но каким мог бы или хотя бы должен стремиться

стать каждый. То ли это вполне эмпирический индивид, всегда непохожий на

соседа.

148

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

Если при первом случае люди неравны в равном, то при втором – равны в

неравном. Они неравноценны, когда мы судим по степени приближения к

норме; но разные люди принципиально равноценны как раз потому, что они

разные и никакого общего мерила для них нет

12

.

„...Ведь среди всех людей на свете не сыщется двоих, которые были бы во

всем сходны по духу" (II, 17).

Так о чем же (или о ком) написан „Придворный"?

НОРМА („ПРАВИЛА") И КАЗУС („ОБСТОЯТЕЛЬСТВА")

Итак, в трактате хорошо заметны два исходных понятия об индивиде, два су-

щественных и, по первому впечатлению, едва ли совместимых запроса к нему.

Или, если угодно, два мнения о нем.

Эти две противоположные посылки, разумеется, принадлежали итальянс-

кой ренессансной культуре в целом. У Кастильоне они, однако, не только доста-

точно четко оформлены и не просто рядополагаются (как, например, у Ло-

ренцо Медичи), но и встречаются, тончайше запутываются друг в друге, а то и

рефлективно сталкиваются в тексте, придавая ему замечательную смысловую

напряженность. Этого, если внимательно прислушаться, не может скрыть ника-

кая изящная и приветливая обстановка урбинских бесед, никакие веселые инто-

нации персонажей. Эстетизированность изложения даже контрастно оттеняет

неотступную внутреннюю проблемность: делает ее еще более внутренней, уво-

дит в логическую и жизнестроительную глубину кастильоновых диалогов.

Тут-то – как всегда – начинает просвечивать самое интересное, культурно-

продуктивное.

Отметим сперва – так, пустячок – некую, что ли, дискурсивную неловкость,

скрытое замешательство умного автора, замаскированное под литературную

условность. Условность требовала, чтобы на следующий „день" разговоров ини-

циатива была передана новому лицу. Переход от первой книги „Придворного"

ко второй традиционно состоит в исчерпании прежней темы и в том, что, пре-

жде чем собеседникам из-за позднего часа разойтись на покой, синьора Эмилия

называет новую тему и назначает нового оратора, которому предстоит развить

ее завтра.

Но на исходе первой книги прием не срабатывает автоматически, осложня-

ется неожиданным препирательством (I, 55). Прежний оратор, граф Лодовико,

продолжать не хочет, но и вновь назначенный, мессер Федерико Фрегозо –

тоже не хочет. Почему же? В доводах сквозит какая-то знаменательная невня-

тица. (Подтверждается, между прочим, важность для анализа также связок,

внешне нейтральных – обрамляющих – кусков изложения.)

Дело в том, что новая тема состоит в объяснении, „посредством какого спо-

соба, каким манером и по какому поводу придворный должен употреблять свои

благие качества и пускать в ход то, что ему, как сказал граф, надлежит знать".

Федерико замечает, что, поскольку граф уже успел выговорить много и хорошо

„об этих обстоятельствах", было бы резонно, чтобы он и довел это до конца.

Эмилия возражает: „Вот вы и скажите то, что, как вы думаете, сказал бы он".

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

149

Тогда Федерико: „Синьора, вы, желая отделить способ, повод и манеру от бла-

гих качеств и благих действий придворного, желаете разделить то, что разде-

лить нельзя, потому что из такого как раз и складываются благие качества и бла-

гие действия". А значит, об этом, то есть об „обстоятельствах", и обещал,

собственно, рассказать граф.

Однако Лодовико заявляет: нет, я этого не обещал! Я не в состоянии про-

должать о том, „каким способом придворному нужно употреблять эти благие

качества", „потому что, разбирая, как придворный должен употреблять эти бла-

гие качества, вновь стану разбирать, что это за качества, и таким образом приду

к узнаванию всего того, что было сказано до сих пор".

Федерико считает обе темы нераздельными и отсюда выводит, что графу Ло-

довико следует ораторствовать и далее. Лодовико же уверен, что ему этого де-

лать никак нельзя... потому что тоже считает обе темы нераздельными.

Тут, споткнувшись, впору остановиться и призадуматься. Лодовико вправе

отказаться продолжать, если только „обстоятельства" – это действительно новая

тема. Если же способность придворного пользоваться своими достоинствами

применительно к обстоятельствам входит в существо самих достоинств, то Ло-

довико еще не исчерпал своей темы. У него же получается так, что говорить о

разнообразии обстоятельств он и не собирался (это уже иная тема?), если же за-

говорит, то ему придется повторяться и вновь рассуждать касательно совер-

шенства (это все та же, прежняя тема?). Если толковать о казусах после сказан-

ного об общих нормах поведения – значит повторяться, то почему же

Лодовико этого „не обещал" (не правильней ли: „я это уже выполнил") и по-

чему вообще надобно отдельно толковать о казусах. Было бы логичней решить,

что такой особой темы просто нет, поэтому ради „обстоятельств" незачем выде-

лять другую книгу и избирать нового оратора. Ведь и новому оратору пришлось

бы повторяться вслед за графом? Употребление совершенства по обстоятель-

ствам – принадлежность того же совершенства; следовательно, прав Федерико,

и Лодовико полагалось бы продолжить, чтобы исчерпать до конца свою тему.

Впрочем, по Федерико, из „этих вещей", из казусов, и складываются „благие ка-

чества". Так что, может быть, наоборот: не вторая тема подчинена первой, а,

скорее, первая включена во вторую, и в совершенстве нет ничего такого, что не

приноравливалось бы к разнообразию и само не было бы разнообразием? Уж не

надо ли было именно Федерико взять слово с самого начала трактата?

Итак, у Лодовико довольно странно отождествлены противоположные до-

воды: 1) он не хочет говорить о том, о чем не обещал говорить; 2) он не хочет

говорить уже сказанное. Что ж, это не пустое замешательство. Две темы вроде

нераздельны. Но резко различимы. Одна приводит к другой, та же снова к пер-

вой. Но их все-таки как-никак очень даже две. Синьора Эмилия заупрямилась,

ибо то, что „разделить нельзя", не только раздельно, но и отчасти противопоста-

влено. Два оратора выступают в двух книгах трактата, поровну розданных: сна-

чала нормативному совершенству, затем разнообразию. (Хотя уже в первой

книге пришлось уделить немало места – хотя бы в порядке оговорки – необхо-

димости действовать тактично, по обстоятельствам – например, I, 26 и 34.)

Придворный должен отвечать общему для всех и на все случаи жизни идеалу и

тем не менее индивидуально ориентироваться в каждой очередной конкретной

ситуации. Как совместить оба требования в нераздельном понятии совершен-

ного придворного?