Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

120

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

также и благодаря интимному переживанию уникальной земной судьбы и стра-

стей Христовых, переживанию, позволявшему каждому верующему с предель-

ной остротой ощутить себя индивидом, однако не как „себя", а как сумевшего

вместить Того, кто стал богочеловеком ради спасения всего человечества. Так

или иначе, отказываясь от индивидности и приникая к индивидности Христа,

молясь Богу-Отцу и Богу-Сыну, средневековый европейский человек обретал

себя приобщаясь, причащаясь, то есть делаясь частью внеположного целого. Ма-

ксимум личной яркости – это богоизбранность, это святой, иначе говоря, тот,

кому дано отречься от себя в наибольшей степени, а вместе с тем принять собст-

венный искус и пройти собственный страстнотерпческий путь по вечному при-

меру. Единственный же перед умственным взором Средневековья случай того,

кто стал, так сказать, личностью через отпадение от бога, – это Люцифер, Са-

тана; и все, в чем выражалось самоутверждение (гордыня, честолюбие, потака-

ние своим страстям и т.п.), было грехом сатанинским.

Всеобщее умаление довлеющей себе индивидуальности (речь идет, конечно,

не об эмпирической картине жизни в Средние века, а об оформленной, концеп-

туальной, парадигматической стороне этой культуры

21

) получало необходимое

возмещение в представлении о мировом, абсолютном индивиде как творце

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

121

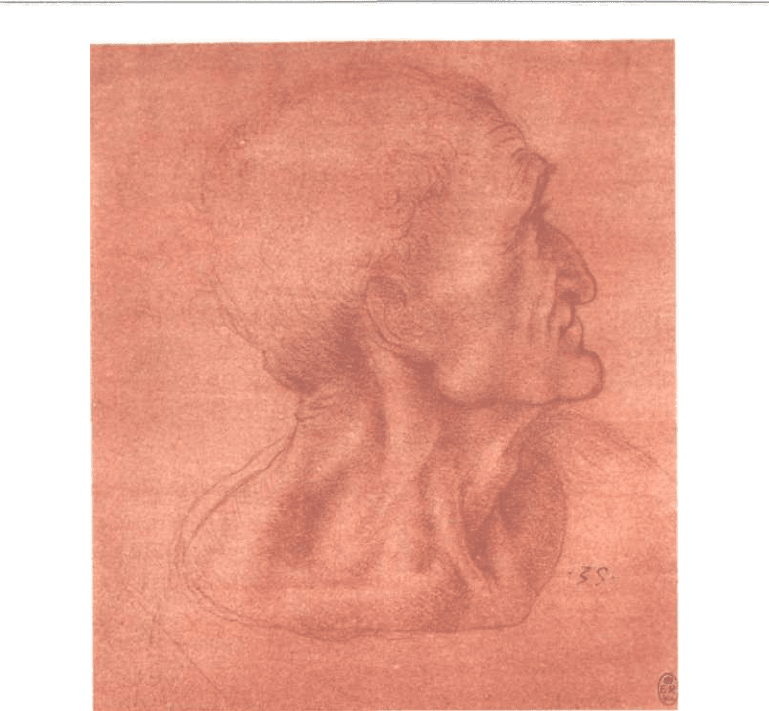

29, 30. Головы апостолов Иуды и Симона

всего сущего или как распятом Спасителе. Когда же пришло время для поисков

человеческой личности каждого, ренессансный ум поневоле должен был „от-

талкиваться" от прежнего представления, стало быть, не только отрицать, но и

исходить из него. Понять человека как суверенного индивида значило его обо-

жествить. Другого исторического способа в XV веке не было.

Но тем самым индивидуальность, которую напряженно ищет и возносит

Возрождение, сразу же оказывается логически неуловимой, парадоксальной.

Она есть отдельное, вот это, имеющее основание в себе самом, и она не смеет

быть чем-то частным, не может иметь основания в своей обособленности, на-

против – она сразу все, восхитительный образец человеческой божественности.

Это позже „общечеловеческое" превратится в результат отвлеченного рассмо-

трения. Возрождение же видит в каждом индивиде непосредственную потен-

цию общечеловеческого, и притом в полном объеме. В каждом „достойном" ин-

дивиде торжествуют бог и природа! – и в другом индивиде они торжествуют

снова, как бы впервые, иначе, всегда иначе. Непохожесть каждого индивида на

остальных индивидов и есть то, что делает всех индивидов похоже всеобщими,

поскольку трансцендентно-всеобщее уступает место природному, а природно-

всеобщее полагается как конкретное „разнообразие". „Одинокость" человека

122

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

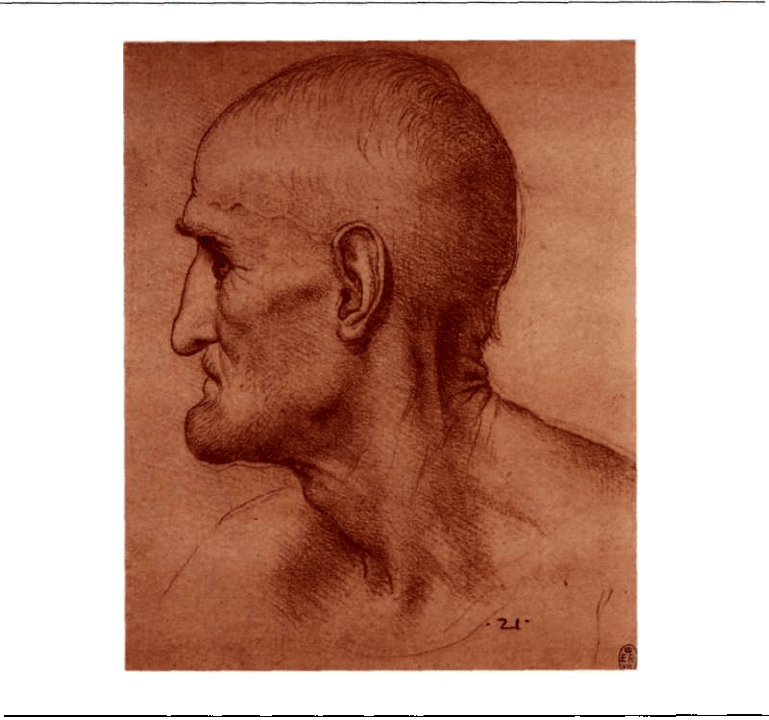

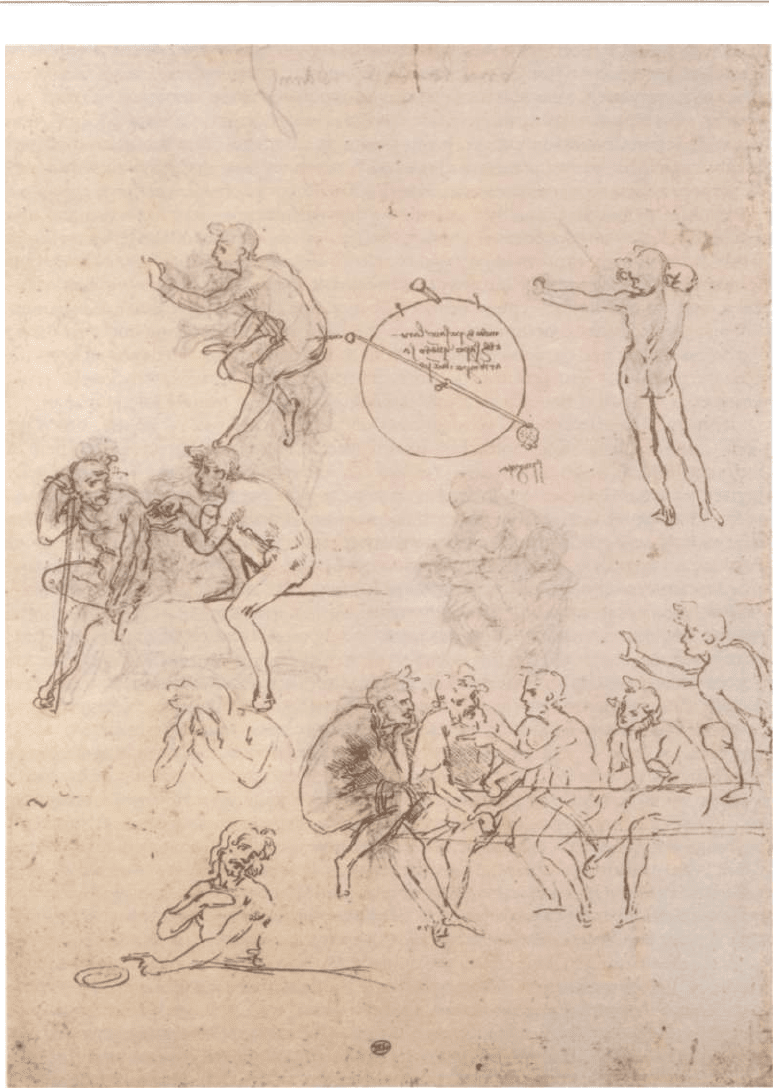

31, 32, Гротескные головы

противоположна одинокости Бога, индивид – один из одиноких, он „герой", но,

так сказать, в толпе героев, он исключителен, лишь будучи вставлен в почти бес-

конечный ряд. Словом, он нечто несусветное; выступает как всеобщее по-

стольку, поскольку еще не стал всеобщим, а лишь способен к этому. Он невоз-

можен. Только он и возможен.

Специфическая проблематика ренессансного индивидуализма – индивиду-

ализма „переходной" эпохи, иначе говоря, эпохи, мышление которой утвержда-

лось как логика переходности, – по-видимому, не случайно сказалась не прямо,

не через понятие „личности", которого еще не было, а через внешне непритяза-

тельные, не обнаруживающие решающего мировоззренческого значения и

окольно ведущие к личности „обилие и разнообразие".

Но к личности „обилие и разнообразие" в состоянии были вести только бла-

годаря своему столкновению, и в этом плане смысловые шероховатости, стран-

ности, трудности разбиравшегося альбертиевского текста кажутся весьма знаме-

нательными.

В самом деле. Если бы „разнообразие" совпадало с порядком и мерой (а

именно этого, казалось бы, требует Альберти), если бы „достоинство" состояло

только в том, что вещи (фигуры) находятся „на своих местах", так что все не-

сходное было бы соединено в высшей гармонии, – тогда „разнообразие" утра-

тило бы собственный независимый смысл и свелось бы к concinnitas в качестве

одного из ее определений. Тогда это было бы разнообразие, предполагаемое

между частями, которые постепенно восходят к целому, то есть не рядополо-

жены, а соподчинены иерархически: мелкие детали – крупным, крупные – еще

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

123

более крупным, вплоть до завершенной живописной композиции (мирозда-

ния). Тогда „разнообразие" лишь частный и производный момент этой прекрас-

ной и упорядоченной целостности, тогда множество стягивается к единству, и

встроенная в это единство индивидуальность в конечном счете вынуждена рас-

статься со своими прерогативами. В исследованиях об Альберти всюду на пер-

вом плане concinnitas, „разнообразие" же лишь изредка отмечается в связи с

нею. Что ж, это действительно есть у Альберти и во всем искусстве итальянс-

кого Возрождения. Это, если можно так выразиться, близкая ренессансному

мышлению тенденция к архитектурности, и в ее рамках можно говорить об „ар-

хитектурном" предощущении индивидуальности.

„Во всякой вещи приправа изящества – разнообразие, если только оно спло-

чено и скреплено взаимным соответствием разъединенных частей. Но если эти

части одна от другой будут разобщены и будут разниться между собой разногла-

сящим различием, то разнообразие будет совершенно нелепо"; „...красота есть

строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем, чему они при-

надлежат, – такая, что ни прибавить, ни убавить ничего нельзя, не сделав хуже".

Поэтому художник должен всегда основываться на „строгом и устойчивом пра-

виле". Недопустим „произвол, который не обуздывается никакими предписани-

124

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

ями искусства". Эти предписания „необходимо соблюдать как законы"

22

. „Не-

льзя, – справедливо замечает В. П. Зубов, – резче и определенней

формулировать мысль о существовании абсолютных законов в искусстве"

23

.

Но в другом месте тот же Альберти пишет с типично ренессансной непосле-

довательностью: „Мы не должны действовать, словно по принуждению зако-

нов". И поясняет, что любая часть архитектурного целого сама тоже целое,

даже части дома, скажем, „столовая, портик и тому подобное также суть некие

жилища". В своей самостоятельности части уже не могут быть просто выведены

из общего

24

. Проницательно обратив внимание на это противоречие, В. П. Зубов

считал его все же „мнимым", внешнесловесным и полагал, что Альберти при-

шел к „синтезу детерминированности и свободы"

25

. Мне же думается, что это

противоречие, столь важное для понимания культуры Возрождения вообще, от-

нюдь не было мнимым, что оно не было и не могло быть преодолено Возро-

ждением, по крайней мере в форме теоретической рефлексии, но, оставаясь по-

стоянно решаемой и вновь возникающей проблемой, отпечаталось в структуре

ренессансного творчества, послужив его скрытым стимулом, став его историче-

ским содержанием.

Дело в том, что concinnitas, знаменитая гармония Возрождения, взятая сама

по себе, немедленно обнаруживает, как это ни странно, – вопреки античным ре-

минисценциям и окраске – средневековое происхождение. Ведь в устроенном, за-

конченном, архитектурно-едином мире индивид – лишь часть, закрепленная на

своем месте. В порядок и меру можно только „входить", но выйти уже нельзя,

как нельзя выйти портику из здания или фигуре из средневековой иконографи-

ческой схемы (в этом смысле иконопись „архитектурна", а не „живописна").

Значит, мировая гармония противоречила ренессансному индивидуализму?

Именно так. Но потому-то понятие „разнообразия" и раздваивалось на copia

e varietà, на concinnitas и tumultus, на „обилие" и „одинокость". Внутреннее ло-

гическое напряжение у Альберти, неотвязность идеи „обилия" (почти бесконеч-

ного перечня, вселенской сумятицы – словом, неупорядоченного разнообразия)

получают, кажется, существенное объяснение. Особость ренессансной вещи

смутно сознавалась обусловленной ее включенностью в мировой поток, бессвяз-

ную непрерывность, мешанину (dissoluta confusione). Достигнутая гармония не

позволяет индивиду сдвинуться, определяться собой, а не местом; „мешанина"

же дает возможность индивиду проявить инициативу. Из „обилия" можно вый-

ти, выделиться – и прийти к „достоинству". Скрытый диалог „обилия" и „разно-

образия" дает возможность самоопределения вещей (фигур), которые не стоят

„на своих местах" изначально, а занимают, очерчивают их собою, вносят поря-

док в сумятицу и оказываются сами мерой и порядком. Так – не заданной раз и

навсегда схемой, а движением фигур данной „истории" – устанавливалась „ком-

позиция" ренессансной картины. Этот новый (тоже заимствованный из рито-

рики) термин понадобился Альберти не потому, что до Возрождения, в иконо-

писи, не было композиции, она даже слишком там была, а потому, что отныне

картину („историю") следовало изобретать, компоновать заново – правда, еще с

чувством, что изобретать надо согласно норме, в соответствии с вечными зако-

нами „природы"

26

. Можно было бы назвать идею выделения фигур из „обилия",

перехода от „обилия" к „композиции" живописной концепцией ренессансного

мышления. Спор изобретения и нормы, свободы и выстроенности, „живопис-

ной" и „архитектурной" концепций индивидуального, спор принципиально не-

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

125

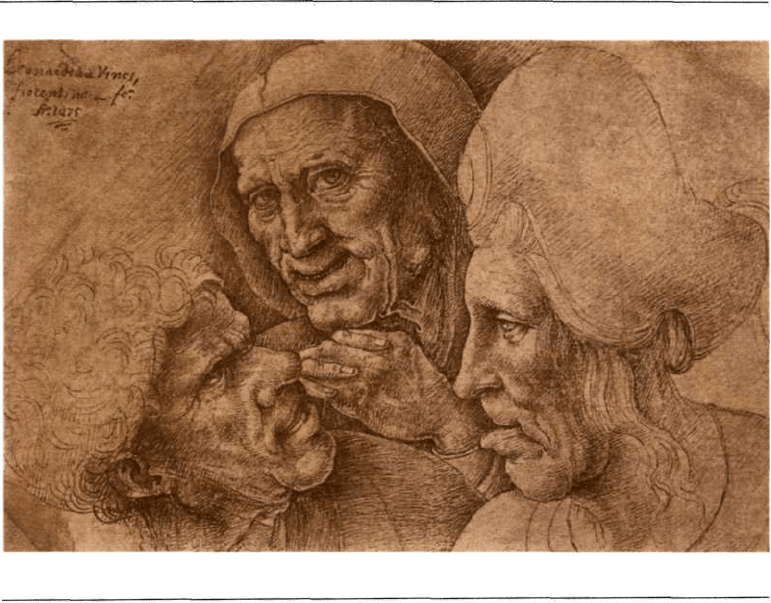

33. Гротескные головы. Ок. 1490

завершенный, но создающий некое смысловое поле, в котором рождается сво-

еобразный индивидуализм, – это, если угодно, и есть культура Возрождения.

Если позволительно считать ее итогом „гармонию", то лишь в крайне драмати-

ческой форме движения к гармонии.

И движения к идее личности, зашифрованной в категории „разнообразия".

Это – проблема „одинокой" фигуры, которая не нуждается и все-таки нужда-

ется в других, возникает из „обилия" и вопреки „обилию", требует вокруг себя

пустоты, обеспечивающей дискретность (выход из ряда вон, самодостаточ-

126

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

ность), но и сама предстает, в сущности, как некое пустое, неопределенное ме-

сто неведомых возможностей. Потому-то, очевидно, в портретах (да и в пейза-

жах, вообще в любых живописных творениях итальянского Возрождения) нас

более или менее поражает противоречие между индивидуальной конкретно-

стью изображения и совмещением в нем сразу всех состояний человеческого

духа и природы. Это делает ренессансных персонажей монструозными, усколь-

зающими от понимания. Это приковывает к ним внимание, но может и раздра-

жать современного ценителя „искусственностью", сделанностью – и отсутст-

вием итога

27

. Что такое леонардовская „Дама с горностаем", или „Портрет

кардинала" Рафаэля, или „Спящая Венера" Джорджоне, или „Мадонна Аннун-

циата" Антонелло да Мессины? Всюду нечто парадоксальное: индивидуальная

редкостность всеобщего.

НЕБЕСНЫЙ ШУТ MOM

Во введении к трактату „Мом, или О государе" Альберти пишет, что бог распре-

делил все достоинства между сотворенными им вещами, но – „пожелал сохра-

нить только для себя, одного и единственного, полноту и целостность божест-

венности, сосредоточенной в нем в наивысшей степени". Звездам досталась

сила, земле – красота, душе – разумность и бессмертие, в божестве же сосредо-

точилась его единственность, его исключительность. „Из всего, что должно быть

оценено в божестве, наипервейшее, если не ошибаюсь, – это то, что оно единст-

венно единое, единственно одно (ut sit unice umis, unice solus)". „Отчего и про-

истекает, что все редкое и непохожее на остальное издревле почитается в чело-

веческих мнениях как бы божественным". Поэтому нас поражают известия о

всяких чудищах или знамениях и вообще „все, что случается редко". И наобо-

рот: все подлинно выдающееся редко. „Природа вещей такова, что соединяет

величайшее и невиданное с редкостностью и ничто изящное и значительное не-

льзя представить иначе как редким". „Потому-то, пожалуй, если мы замечаем,

что некие люди, благодаря превосходной одаренности, выделяются из толпы,

так что оказываются в неком похвальном роде занятий столь же необыкновен-

ными, сколь и редкими, то мы таких людей называем божественными и, науча-

емые природой, окружаем их восхищением и почестями, почти как богов. Ибо,

без сомнения, мы познаем во всем редком божество, ведь редкие вещи тяго-

теют к тому, что едино и в превосходной степени единственно (ut unica, atque

egregie sola) и что выделяет их среди множества прочих". Примером служат до-

стоинства античных авторов.

В связи с этим Альберти рассуждает о том, что хотя писателю трудно и по-

чти невозможно что-либо добавить к тому, что сказано бесчисленными авто-

рами до него, но все же долг сочинителя – писать лишь то, что неизвестно чита-

телям и не приходило им в голову: „... принадлежит, надо полагать, к редкому

роду людей тот, кто выскажет вещи новые, неслыханные. А также тот, кто из-

вестные и обычные вещи описал бы в неком новом и неожиданном роде". Ко-

нечно, именно такую задачу и ставит перед собой он, Альберти! Он убедился на

собственном опыте, „сколько требуется усилий и предприимчивости, если ста-

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

127

раешься любой ценой оказаться непохожим на других в достойном и торжест-

венно-значительном [роде]". Однако изложить серьезнейшие вещи смеясь и

играя куда трудней, чем полагают несведущие люди. Ведь многие, стремясь вы-

сказать нечто редкостное, на деле говорят „самое заурядное и плебейское", но с

важным и напыщенным видом, дабы снискать похвалу. „Мы же, напротив, до-

биваемся, чтобы наши читатели смеялись", научаясь при этом лучшей жизни

28

.

Далее, в начале первой книги „Мома", Альберти рассказывает, что среди бо-

гов можно найти воплощения „разных и почти невероятных дарований и нра-

вов" (поясняя, что под богами впредь следует разуметь в этой аллегории „силы

души"). Есть боги серьезные и суровые, есть легкомысленные и веселые. Они

непохожи друг на друга. Но притом, как сильно ни разнятся боги своими повад-

ками, все же нет никого среди богов, как и среди людей, кто оказался бы „нату-

рой настолько исключительной и исполненной духа противоречия", чтобы не

походить на других хотя бы отчасти. Один лишь среди всех богов ни на кого ни-

чуть не похож – это бог смеха, божественный шут Мом, задирающий даже

близких „словами и поступками", не щадящий никого и никем не любимый

29

.

Понятие „редкостности" или „единственности" в „Моме" – то же, что и по-

нятие „одинокости" в живописной композиции. И тот же парадокс: в пределе

„единственность" есть достояние только божества. Индивид же и непохож; на

других и похож; абсолютная непохожесть сделала бы человеческого индивида

несопоставимым и, следовательно, невозможным в качестве такового, сделала

бы его богом. Между тем индивид потому и индивид, что существует также

множество других индивидов; однако в этом ряду, перечне, „обилии" скрадыва-

ется его индивидность, его особенность и непохожесть.

Так завязывается коллизия ренессансного индивидуализма. Чтобы стать

вполне индивидуальным, Мом должен выпасть из сонма богов, оказавшись

единственным богом, отличие которого состоит не в том или другом положи-

тельном качестве, но только лишь в самой единственности, если угодно, „одино-

кости", на отшибе от прочих. И, конечно же, не случайно этим богом, доводя-

щим до крайности принцип индивидуализма и воплощающим „несходство с

другими", в притче Альберти выступает бог смеха, небесный шут. Мом, подо-

бно Протею, не имеет ничего своего за душой. Он лишен определенного, собст-

венного облика, поскольку бывает собою лишь тогда, когда передразнивает дру-

гих, превращается в других, пусть в смеховом, пародийном плане. Концентра-

ция индивидуальности выглядит как ее опустошение, то есть индивидуальность

Мома, его „единственность" и несравненность, означает неограниченную спо-

собность становиться всем, что ни есть в мире (разумеется, выворачивая при

этом мир наизнанку: характеристика Мома отличается от характеристики чело-

века в трактате Пико делла Мирандолы лишь отрицательным знаком).

Замечательно, что в предшествующем рассуждении Альберти (из Введения

к „Мому") единственность божественного творца куда важней всех его осталь-

ных содержательных определений, важней силы, красоты, бессмертия, разума.

Господь щедро раздает свои качества звездам, земле, человеческим душам, сох-

раняя для себя лишь то, что он „единственно единый, единственно один". Самое

божественное в абсолютном индивиде – абсолютность его индивидности. Каче-

ство исключительности замыкается на себя: бог не исключителен в том или

ином отношении, а просто исключителен, исключителен именно своей исклю-

чительностью. Следовательно, бог – как образец ренессансного индивида – ак-

128

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

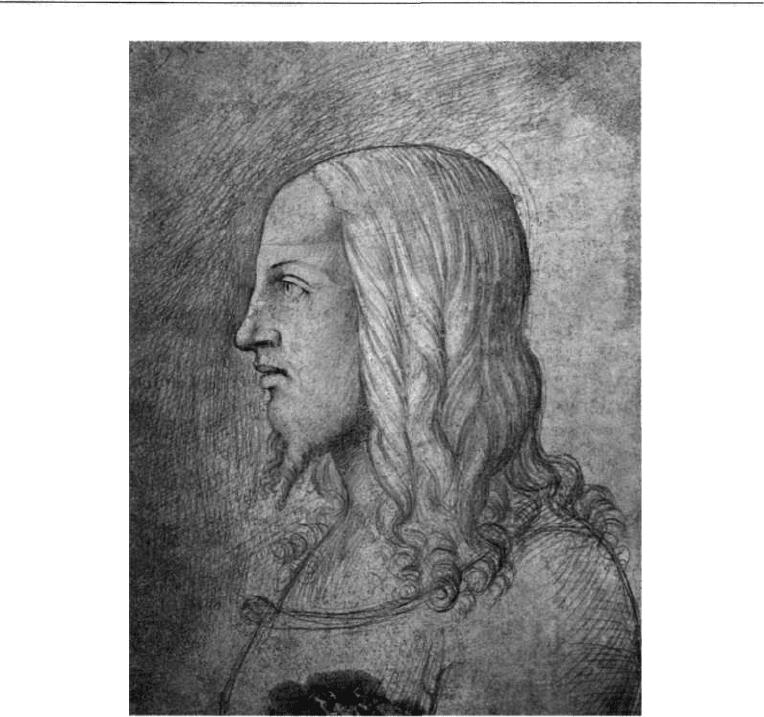

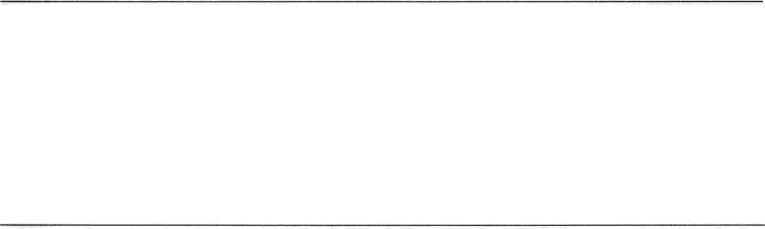

34. Наброски фигур

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■

129

туально выглядит пустым и бессодержательным, но потенциально он есть Все.

Дополнением к единственности бога служит обилие конкретных состояний и

форм, которые он источает и в которые он переходит.

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Поиски личности свершались ренессансной мыслью на основе традиционного

материала, в средневековом космосе, где „Единое" и „многое" сопряжены

иерархией мироздания. В антично-христианском кругу понятий, известных в

XV веке, понятия новоевропейской „личности" быть не могло, а между тем час

ее трудного рождения пробил. Рождение личности опережало ее логическую

экспликацию, но ведь культурная новизна никогда не сводится к „практике" в

эмпирически-описательном смысле, неосознанность духовных изменений все-

гда более или менее мнимая, поскольку действительная практика культуры со-

стоит как раз в перестройке модели мира, эта практика насквозь концептуальна,

насквозь теоретична, пусть ее ведет, так сказать, лишь теоретический инстинкт.

„Неосознанность" ренессансной концепции личности – специфическая форма

культурного сознания. Понятие личности в эпоху итальянского Возрождения

сквозило в точке пересечения иных, надличных (бог) или внеличных (природа)

понятий, которые в результате с необходимостью преобразовывались. Понятие

личности непосредственно возникало прежде всего в виде проблематики „раз-

нообразия", со скрытым спором „обилия" и „одинокости". Всего и вот этого.

Ренессансная личность в понятийном отношении свободно плавает между

этими тезой и антитезой. Для гуманиста нет ничего выше „единственности",

„редкостности", индивидности, но этот принцип не мог быть обоснован через

понимание индивида как „частного лица"; напротив, ренессансный индивид был

способен утвердиться в собственном сознании только как лицо всеобщее. Это

не было еще новоевропейским утверждением через себя, через свою конкрет-

ную, закрепленную особенность, самодостаточность – и не было уже средневе-

ковым утверждением через приобщение к богу, то есть через отрицание инди-

видуальности. Инстанцией, к которой апеллировал и с которой отождествлял

себя человек Возрождения, была мировая природа; индивидуальность находила

обоснование в природном разнообразии

30

.

„Разнообразие" – очень странное, текучее понятие. Оно указывает на пол-

ноту Вселенной и как будто бы не нуждается ни в каких логических субъектах,

заведомо вбирая их всех в себя. С другой стороны, „разнообразие" в качестве го-

тового, неподвижного понятия совершенно бессодержательно, это предикат,

оторванный от множества субъектов, которые все разные – но что, собственно,

разное? Поэтому „разнообразие" может осуществиться лишь в форме перечня.

Логический смысл перечня состоит как в возможности перехода от одного к

другому, так и в возможности остановки на том и другом. В каждый момент пе-

речисления „разнообразие" перестает быть предикатом и становится конкрет-

ным и особенным „вот этим", субъектом, но лишь с тем, чтобы тут же рас-

статься с ним и перейти к другому. В этой системе представлений будущая

(пока неопределенная) личность толкуется негативно – как несходство инди-