Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы: оценка и предупреждение

Подождите немного. Документ загружается.

йредельно допустимой (критической) скорости движения жид-

кости резко повышается сопротивление системы, при котором

возможны гидравлические удары и разрушение. Температура

кипения (конденсации) хлора при атмосферном давлении со-

ставляет —35 °С и близка к температуре окружающей среды

в зимних условиях во многих районах нашей страны. Поэто-

му при транспортировании этого газа при низких температу-

рах окружающей среды создается опасность его конденсации

и гидравлических ударов при перемещении газожидкостной

смеси.

Значительное число аварий на производстве связано с не-

поладками в работе трубопроводов, особенно с наступлением

сильных морозов. Так, на предприятии, производящим и по-

требляющем хлор, при температуре окружающего воздуха

—37 °С произошел разрыв двух трубопроводов, находящихся

под давлением хлора 80 кПа, концентрация хлора составляла

95%. Возникшая утечка хлора привела к загазованности близ-

лежащей территории.

Авария и ее последствия были усугублены тем, что поиск

места аварии и выявление причин загазованности заняли более

30 мин, поскольку был сильный мороз, туманы и территория

была плохо освещена. Причиной разрыва коллекторного тру-

- бопровода диаметром 325 мм и отводящего трубопровода диа-

метром 159 мм послужило перенапряжение, возникшее в уз-

лах врезки этих трубопроводов под воздействием изгибающих

нагрузок от сил трения при снижении температуры до —37 °С.

Согласно проекту, между цехом электролиза и цехом, произ-

водящим хлорид водорода, были проложены два хлоропрово-

да диаметром 325 мм с двумя отводами диаметром 159 мм

для подачи хлора в другие места. В районе цеха электролиза

хлоропроводы диаметром 325 мм были соединены перемыч-

кой, так как один из них был резервным. Отводящий хлоро-

провод диаметром 159 мм был выполнен фактически на сколь-

зящих опорах. Компенсаторы на этом трубопроводе проектом

не предусматривались. В период монтажа хлоропровод был

выполнен с отклонением от проекта. Вместо предусмотренных

проектом 4 трубопроводов диаметром 133 мм из ст. 10 были

смонтированы 6 трубопроводов диаметром 159 мм из ст. 20.

Кроме того, врезка трубопровода диаметром 159 мм была вы-

полнена также с отклонениями от проекта, На траверсах эс-

такады отсутствовали неподвижные опоры. Эта система могла

быть работоспособной, если бы неподвижная опора находи-

лась на прямом участке трубы, а узел врезки имел бы само-

стоятельную компенсацию.

Для предотвращения подобных аварий комиссией было

предложено изменить расположение арматуры на хлоропрово-

дах с тем, чтобы отключать временно не работающие участки,

а также спроектировать заново систему хлоропроводов с уче-

том возможных деформаций при температуре окружающей

301

среды —40°С. Следует обратить внимание на то, что в рас-

сматриваемом случае могла происходить конденсация хлора

в трубопроводе, так как температура газа, выходящего после

сушки из цеха электролиза, была сравнительно низкой, а про-

тяженность хлоропровода — значительной; кроме того, обогре-

вающие спутники отсутствовали и теплоизоляция была не-

удовлетворительной. Некоторые отводы от магистрального кол-

лектора протяженностью около 1000 м располагались на от-

метке ниже главного коллектора. В день аварии хлор по отво-

дящим трубопроводам не отбирался, арматура между штуце-

ром врезки в главный коллектор и отводящим хлоропроводом

в цех была открыта. При таких условиях на эстакаде созда-

вался своеобразный «сборник» жидкого хлора в трубопрово-

де на участке между главным хлорным коллектором и цеха-

ми-потребителями, что привело к утяжелению хлоропровода,

снижению его температуры и повышению разрушающих на-

пряжений.

Аналогичная авария произошла на другом хлорном заво-

де при резком снижении температуры окружающего воздуха

до —38 °С. Разрушился трубопровод электролитического хлора

на межцеховой эстакаде, через разрушенный участок трубо-

провода длиной 1,6 м произошел выброс газообразного и час-

тично сконденсированного хлора, что привело к образованию

большого очага загазованности, который распространился на

производственные корпуса. Только благодаря безветренной по-

годе и низкой температуре воздуха авария не привела к тя-

желым последствиям.

По проекту трубопровод электролитического хлора (диа-

метр 273 мм, материал — ст. 20) был предусмотрен для рабо-

ты в условиях перепада температур от —50 до 50 °С под дав-

лением 300 кПа. Однако при монтаже трубопровода были до-

пущены отступления от проекта как в узле, где произошло

разрушение, так и по всей трассе. Это объясняется тем, что

проект был составлен неправильно, так как не были учтены

уже ранее проложенные трубопроводы. По согласованию с

проектной организацией трассировку трубопроводов осущест-

вили «по месту», т. е. на свободных местах эстакады. При

этом были допущены подъемы сложной конфигурации, что при-

вело к образованию застойных зон и способствовало конденса-

ции и скоплению сжиженного хлора. Участок трубопровода

длиной более 1000 м был уложен на опорах, проектом же

предполагалось его крепление на подвесках, компенсирующие

устройства предусмотрены не были. Поэтому трубопровод по

всей длине работал в условиях самокомпенсации.

Все это привело к тому, что задолго до аварии под воз-

действием температурных напряжений, обусловленных низки-

ми температурами окружающей среды, некоторые опоры

сползли с траверс; неработающие опоры были сорваны. Кро-

ме того, при разрушении опор на многих участках трубопро-

яло

вода была разрушена и изоляция. Как показали расчеты, тру-

бопровод хлора имел участки, где напряжения превышали до-

пустимые. Разрушение трубопровода под воздействием темпе-

ратурных деформаций началось в наиболее уязвимом месте

некачественно выполненной сварки в стыке. Разрушение сты-

ка было вторичным явлением под воздействием реактивной

силы вытекающего хлора. Сварной шов в стыке был выполнен

без разделки кромок. При осмотре изломов в месте разрыва

было установлено, что стыкуемые трубы удерживались в ос-

новном на наплавленном металле. Стыкуемые трубы не были

проварены на 80% толщины стенки. Непроваренный участок

послужил очагом дальнейшего развития трещины. Толщина

«здорового» наплавленного металла на отдельных участках

швов составляла 0,5—1 мм. Следует отметить, что при —30 °С

и угле изгиба 45° образцы практически полностью разрушают-

ся по наплавленному металлу, т. е. с понижением температуры

надежность работы сварных швов резко снижается. Таким об-

разом, причины разрушения трубопровода следующие: обра-

зование пробки, вызванное конденсацией хлора, и гидравличе-

ские удары, приводящие к разрыву трубопровода по сварному

шву.

Масштабы поражения при аварийном разрушении трубопро-

водов электролитического хлора могут характеризоваться коли-

чеством хлора в трубопроводной системе и поступлением его с

электролиза и станции сжижения за время с момента разрыва

трубьт до отключения электролизеров и компрессоров (конден-

саторов). Технические возможности отключения этих агрега-

тов характеризуются быстродействием, поскольку для этого

необходимо лишь прекратить электропитание электролиза

хлорных компрессоров. Однако продолжает оставаться проб-

лематичным своевременное обнаружение нарушенного участка

трубопровода до принятия решения о локализации аварийного

участка. Для повышения надежности устройства и эксплуата-

ции этих трубопроводов электролитического хлора необходи-

мо неукоснительно выполнять требования соответствующих

норм и правил.

Сжатие и сжижение хлора. В промышленности применяют

три метода сжижения хлора: метод высокого давления, при

котором хлор сжижают при обычной температуре и давлении

0,8—1,2 МПа, создаваемом компрессорами; метод глубокого

охлаждения, при котором хлор сжижают при температуре от

—30 до —70 °С под небольшим избыточным давлением; ме-

тод, при котором процесс сжижения хлора проводят при от-

носительно неглубоком охлаждении (от —15 до —20 °С) и не-

большом давлении (0,25—0,30 МПа). Выбор параметров сжи-

жения хлора вряд ли можно обосновать убедительно энерго-

затратами и экономическими соображениями; в большинстве

случаев это объясняется исторически сложившимися условиями

и устоявшимися традициями. В современных же условиях про-

303

йзвбдства огромных масс жидкого хлора прежде всего долж-

ны быть выбраны оптимальные режимы, при которых достига-

лись бы минимально возможные массы и параметры хлора в

технологической аппаратуре, простота и высокая надежность

оборудования.

Для сжатия хлора в промышленности применяют как цент-

робежные. гак и поршневые компрессоры. В настоящее время

поршневые компрессоры практически полностью вытеснены бы-

строходными центробежными. Эксплуатация хлорных комп-

рессоров во всех случаях сопряжена с возможностью разруше-

ния подшипниковых узлов, уплотнений валов, рабочих колес

корпусов и т. д. Опасности при этом обусловлены возможно-

стью утечки хлора из трубопровода, подводящего его из от-

деления электролиза и линии сжатого газа, соединенной с си-

стемой теплообменной аппаратуры охлаждения и конденса-

ции. С точки зрения обеспечения максимальной безопасности,

сохранение на ряде заводов промежуточных стадий сжатия в

производствах сжижения хлора не оправдано. Электролитиче-

ский хлор, поступающий из отделения сушки и очистки под

избыточным давлением около 0,1—0,15 МПа и более, может

непосредственно охлаждаться в системе холодильного цикла.

Окончательное охлаждение и конденсация хлора осуществля-

ются в теплообменной аппаратуре поверхностного типа раз-

личной конструкции. В качестве хладоносителей применяют

водный раствор хлорида кальция (рассол), охлаждаемый по-

стоянно в аммиачном цикле.

Избыточное давление хлора в конденсаторах в рабочем ре-

жиме, как правило, превышает давление хладоагента. Поэто-

му при аварийных нарушениях герметичности теплообменных

элементов хлор проникает в рассол, резко повышая его корро-

зионную способность. При этом происходит инт 'дивное кор-

розионное разрушение теплообменных элементов как хлорных

конденсаторов, так и аммиачного цикла. Взаимодействие рас-

творенных в рассоле аммиака и хлора может приводить к об-

разованию трихлорида азота. Кроме того, при интенсивном

истечении хлора из системы конденсации и аммиака из холо-

дильного цикла Может произойти их взаимодействие.

Отметим, что применяемые в холодильных циклах рассолы

(хлорида кальция или натрия) сами по себе обладают высо-

кой коррозионной активностью. Во избежание коррозии в рас-

сол вводят пассивирующие добавки (соли хромовой, фосфор-

Ной и других кислот), поддерживают щелочную реакцию рас-

сола (рН=*7,5—8), периодически проверяют отсутствие в рас-

соле растворенного аммиака, хлора. Однако все эти меры не

Исключают ошибочных действий персонала и не обеспечива-

ют необходимой надежности и герметичности теплообменных

элементов. Для полного устранения опасности из системы кон-

денсации хлора должны быть исключены рассолы и аммиач-

ные циклы. Переход на систему конденсации хлора с приме

ЯЛ4

пением фреонов устраняет опасность, существенно упрощает

технологические схемы сжижения хлора и повышает безопас-

ность хранилищ жидкого хлора.

Как уже отмечалось, на сжижение поступает хлор, содер-

жащий примеси водорода, температура конденсации которого

(—252 °С) значительно ниже температуры конденсации (ки-

пения) хлора. Соответственно при температурах конденсации

хлора водород сохраняется в газообразном состоянии. Поэто-

му степень- сжижения электролитического хлора ограничива-

ется безопасным уровнем содержания водорода в оставшейся

газовой фазе. Для исключения внутренних взрывных процес-

сов требуется строгий температурный режим в системе кон-

денсации; при необходимости же большей степени охлаждения

следует флегматизировать отходящие из конденсаторов газо-

вые среды инертными разбавителями или другими средства-

ми. Игнорирование этого требования может привести к взрыв-

ным процессам смесей водорода с хлором. Так, на Архангель-

ском целлюлозно-бумажном комбинате (1968 г.) конденсация

электролитического хлора проводилась при завышенной степе-

ни сжижения, при которой концентрация водорода в отходя-

щей из конденсаторов газовой смеси длительное время состав-

ляла ж 12% (об.). Эта взрывоопасная смесь попала в храни-

лище жидкого хлора и там взорвалась от разряда статического

электричества, возникшего при свободном сливе жидкого

хлора.

Объем смесей водорода с хлором в технологических систе-

мах хлорных производств, как правило, не велик, однако раз-

рушения аппаратуры и трубопроводов, которые возможны при

взрывах таких смесей, могут вызвать массовые выбросы хло-

ра в атмосферу.

Разделение газожидкостной смеси, выходящей из конден-

саторов, осуществляется в вертикальных аппаратах отстойно-

го типа. Опасности при разделении этой смеси обусловлены

попаданием-жидкого хлора в трубопроводную газовую систе-

му, что может повлечь за собой гидравлические удары и раз-

рушение трубопроводных систем, а также серьезные осложне-

ния на технологических установках, потребляющих отходящие

газы. Например, на установках сжигания абгазов возможны

большие выбросы жидкого хлора в атмосферу, что часто и

троисходит на хлорных заводах. Распространение абгазов по

кидкостному тракту в хранилища жидкого хлора также со-

фяжено с серьезными осложнениями, особенно при условиях

юзможиого образования взрывоопасной смеси водорода с хло-

юм вследствие нарушения заданного режима на стадии кон

.енсации электролитического хлора.

В упомянутом выше случае (Архангельский ЦСР чI авария

ыла связана именно с поступлением газовой смеси из сепа-

атора по жидкостному тракту. При выходе ио строя гидро-

атвора взрывоопасная хлороводородная смесь из отделителя

—(006

305

проникла в сборник (танк) жидкого хлора. При взрыве хлор-

ный танк разрушился, и в атмосферу было выброшено да50 т

жидкого хлора.

Авария произошла в зимнее время, когда температура

окружающего воздуха была около —40 °С. Поэтому испарение

жидкого хлора было неинтенсивным и последствия аварии не

были тяжелыми. Комиссия, расследовавшая причины аварии,

установила, что сжижение хлора на этом заводе в течение дли-

тельного времени велось в опасном режиме при повышенном

содержании водорода в газах. Взрывоопасная смесь попала в

хранилище из отделителя по линии жидкого хлора, соединяю-

щей сепаратор с танком жидкого хлора, через разрушенную в

танке сифонную трубу, являющуюся гидрозатвором, препятст-

вующим проникновению газовой фазы из отделителя. Разру-

шение сифонной трубы было вызвано интенсивной коррозией

под воздействием влажного хлора. Необходима надежная, без-

отказная работа этих фазоразделителей. Конструкции их мо-

гут быть различными, но во всех случаях они должны изготав-

ливаться в соответствии с основными законами гидродинамики.

Для надежной работы фазоразделители должны оснащаться

необходимыми техническими средствами, исключающими попа-

дание газов в жидкостной тракт и вынос жидкости в парогазо-

вый тракт. Особое внимание необходимо уделять надежности

средств контроля и регулирования уровня в фазоразделителях

с тем, чтобы исключить переполнение аппаратов жидкостью,

попадание ее в газовый тракт и гидравлические удары в по-

следующих трубопроводах и аппаратуре. Параметры работы

фазоразделителей (особенно давление) должны быть строго

отрегулированы при помощи автоматических средств в соот-

ветствии с параметрами других взаимосвязанных аппаратов.

Схемы контроля и регулирования уровня жидкости в сепа-

раторе этой технологической системы, работающей под вы-

соким давлением, должны быть повышенной надежности.

Стационарные и передвижные резервуары жидкого хлора,

Как уже отмечалось, наибольшую опасность в хлорном про

изводстве представляют хранилища жидкого хлора и особенш

на открытых складах в районах с жарким климатом, где тем

пература окружающей среды в летний период достигает 40-

45 °С. При нагреве резервуара с жидким хлором (вместимость?

120 т) до 25—30 °С (в производственных условиях это ВОЕ

можно в летний период) доля мгновенно испаряющейся жщ

кости близка к значению 0,25—0,3, которому соответствуй

масса образовавшегося газового облака «30 т. При коэфф|

циенте диспергирования 2 в первые секунды с момента во

можного нарушения герметичности оболочки (системы) мож(

сформироваться над поверхностью земли газовое облако ма

сой да60 т. При неограниченной площади разлива на повер

ности земли при практическом отсутствии ограждающих у<

ройств и температуре грунта около 40 °С большая часть (мгн

т

венно не испарившегося) разлитого жидкого хлора испаряется

за первые 3—5 мин за счет теплопритока из окружающей сре-

ды. Это означает, что при аварийном нарушении герметичнос-

ти оболочки танка или обвязочных трубопроводов за первые

несколько десятков секунд образуется хлорное облако массой

«70 т, а за последующие 5—10 мин его масса может увели-

читься до 100 т и более. Высота облака при этом не будет

превышать 2—3,5 м, а площадь поражения составит

«16 000 м

2

. При цепном развитии аварии при неблагоприят-

ных обстоятельствах (например, при землетрясениях) на круп-

нотоннажных складах жидкого хлора вместимостью 2000 т

последствия могут быть катастрофическими, а площади пора-

жения будут больше в 10 и более раз.

Локализацию такого хлорного облака имеющимся в на-

стоящее время средствами за столь короткое время развития

подобной аварийной ситуации вряд ли можно считать реаль-

ной. При этом тяжелые последствия поражения будут неотвра-

тимы, поскольку стационарные системы локализации имеют

низкую эффективность. Применение дренчерных систем вод-

ного орошения (которые имеют больше символический харак-

тер) не обосновано необходимыми инженерными расчетами и

практикой эксплуатации в крупномасштабном производстве.

Это обусловлено низким уровнем растворимости хлора в воде,

которая существенно снижается с повышением температуры.

Предельная растворимость хлора в воде (г/л) при температу-

рах 10—100 °С при атмосферном давлении составляет:

10 °С

10,1

45 "С

4,2

15 °С

8,6

50 °С

3,9

20 °С

7,1

60 °С

3,3

25 °С

6,5

70 °С

2,8

30 °С

5,8

80 °С

2,2

35 °С

5,2

90 °С

1,3

40 °С

4,7

100 °С

0,0

При 10 °С и атмосферном давлении в одном объеме воды

растворяется около трех объемов хлора. Таким образом, при

аварийной ситуации к месту аварии необходима мгновенная

подача «500 м

3

/с воды. Весьма проблематична в этих усло-

виях возможность обеспечения необходимого контакта воды

с хлором в облаке на огромных площадях, поэтому создание

эффективной системы локализации хлорного облака такого

объема путем растворения хлора в воде явно не реально и да-

же бессмысленно. Водой могут быть частично локализованы

лищь малые и локальные утечки хлора. При скоротечных и

массовых выбросах хлора стационарные системы локализации

его водой в реальных промышленных условиях создают лишь

видимость решения этой проблемы.

Исключение или сведение к минимуму масштабов пора-

жения от многотонных выбросов возможны лишь в начальный

период путем снижения внутреннего энергетического запаса

!0*

307

жидкого хлора и максимально возможного ограничения тепло-

притока из окружающей среды. Таким требованиям отвечают

современные склады жидкого хлора бункерного подземного

типа на фирме «ВА5Р».

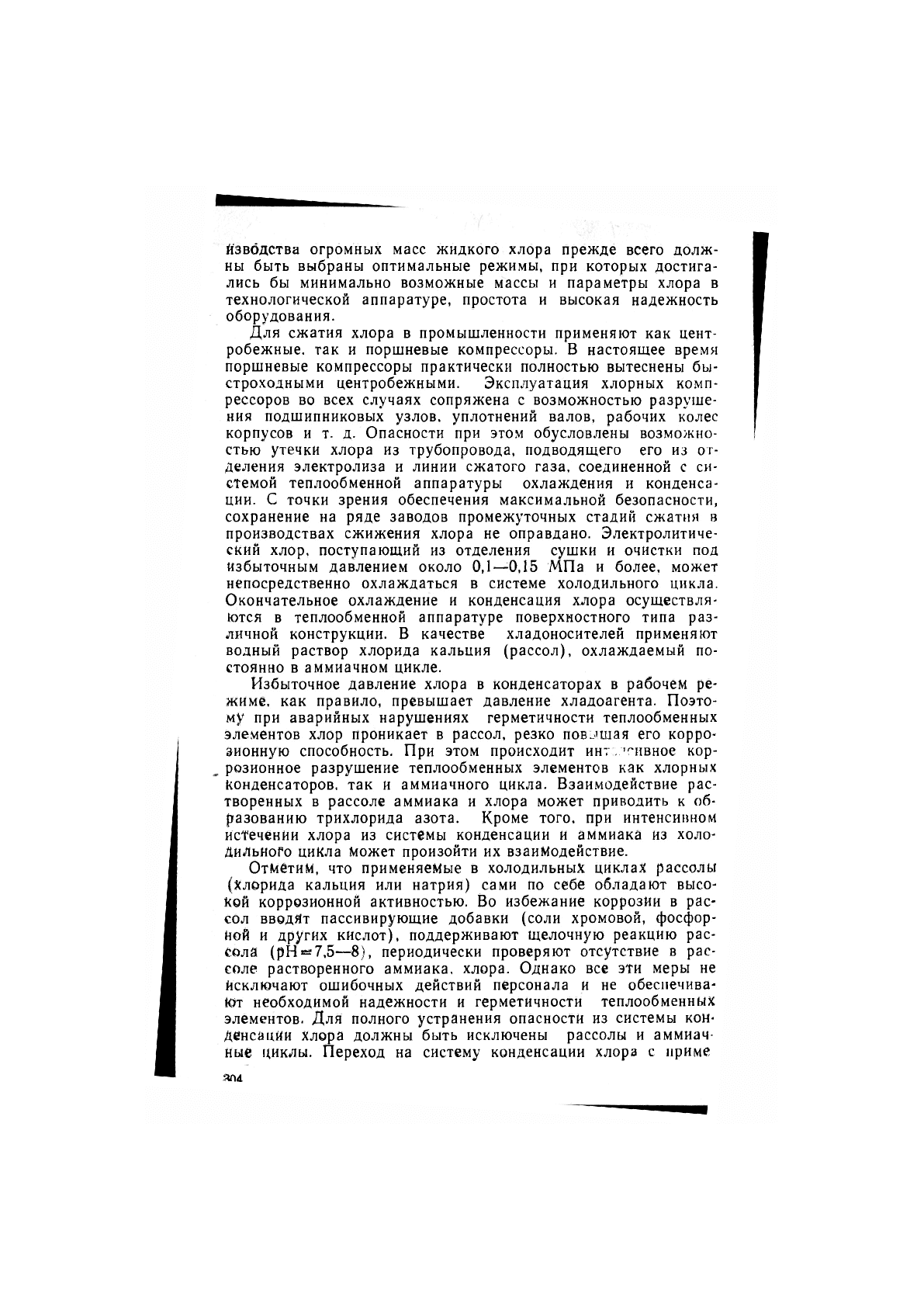

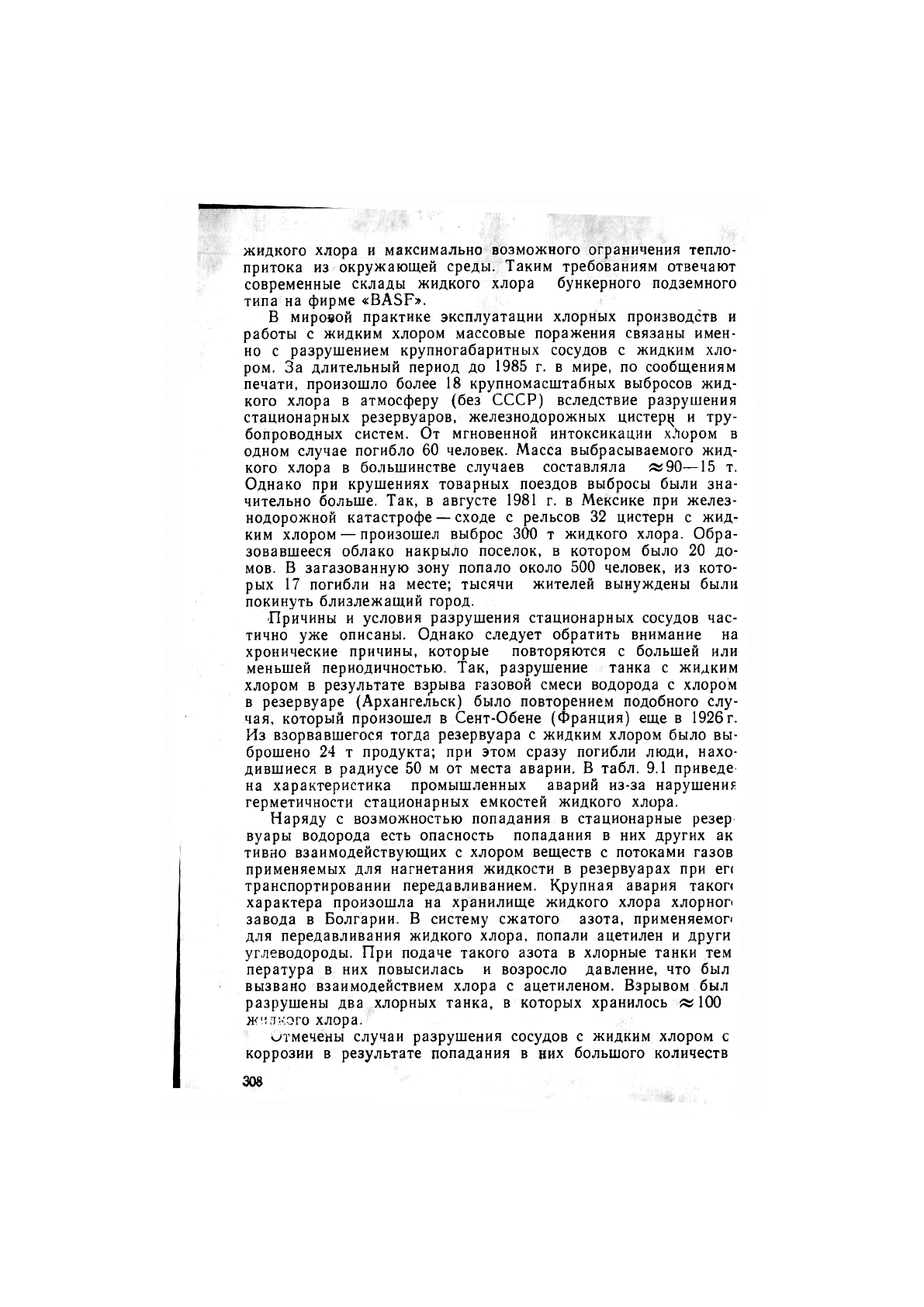

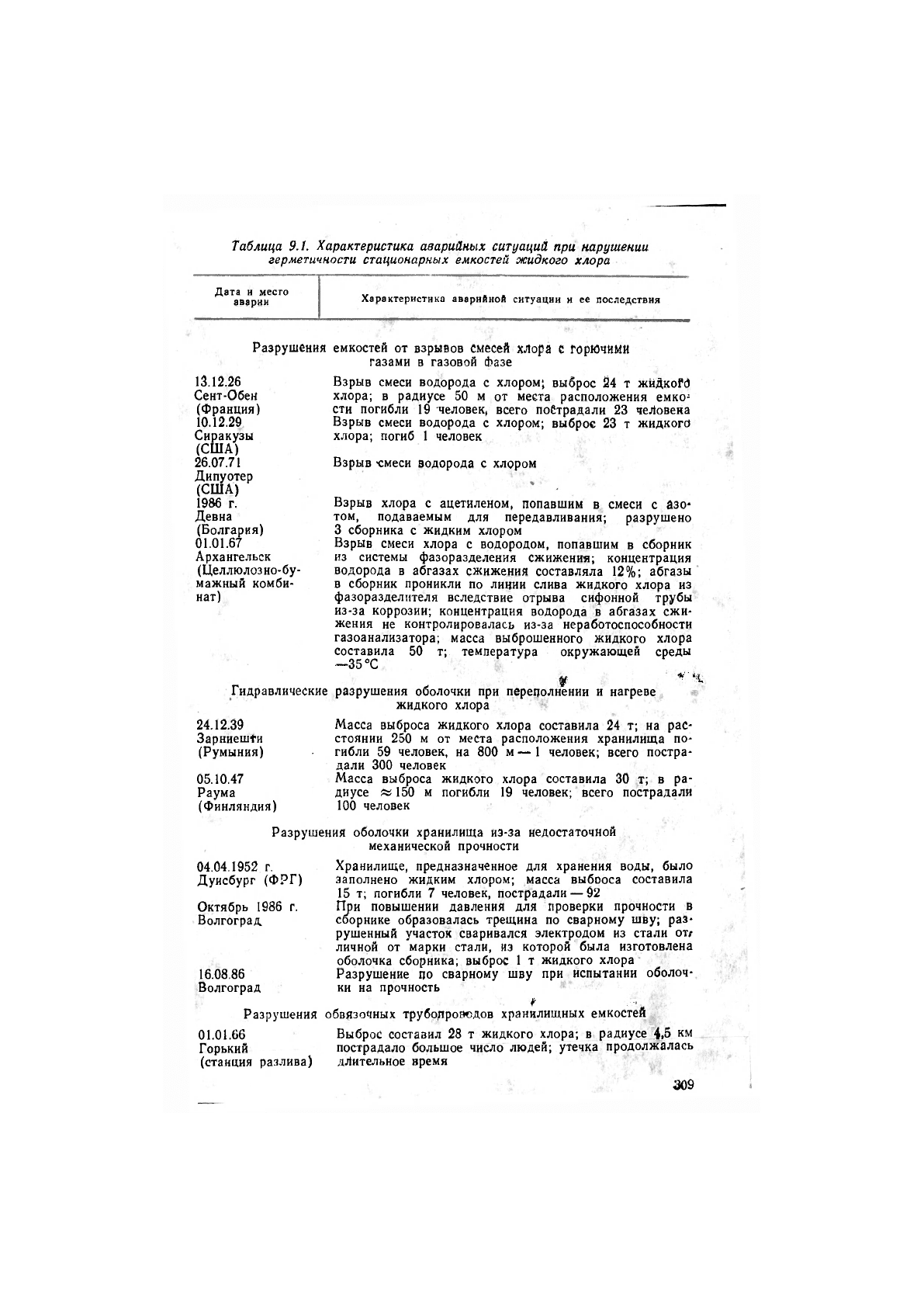

В мировой практике эксплуатации хлорных производств и

работы с жидким хлором массовые поражения связаны имен-

но с разрушением крупногабаритных сосудов с жидким хло-

ром. За длительный период до 1985 г. в мире, по сообщениям

печати, произошло более 18 крупномасштабных выбросов жид-

кого хлора в атмосферу (без СССР) вследствие разрушения

стационарных резервуаров, железнодорожных цистерн и тру-

бопроводных систем. От мгновенной интоксикации хЛором в

одном случае погибло 60 человек. Масса выбрасываемого жид-

кого хлора в большинстве случаев составляла «90—15 т.

Однако при крушениях товарных поездов выбросы были зна-

чительно больше. Так, в августе 1981 г. в Мексике при желез-

нодорожной катастрофе — сходе с рельсов 32 цистерн с жид-

ким хлором — произошел выброс 300 т жидкого хлора. Обра-

зовавшееся облако накрыло поселок, в котором было 20 до-

мов. В загазованную зону попало около 500 человек, из кото-

рых 17 погибли на месте; тысячи жителей вынуждены были

покинуть близлежащий город.

Причины и условия разрушения стационарных сосудов час-

тично уже описаны. Однако следует обратить внимание на

хронические причины, которые повторяются с большей или

меньшей периодичностью. Так, разрушение танка с жидким

хлором в результате взрыва газовой смеси водорода с хлором

в резервуаре (Архангельск) было повторением подобного слу-

чая, который произошел в Сент-Обене (Франция) еще в 1926 г.

Из взорвавшегося тогда резервуара с жидким хлором было вы-

брошено 24 т продукта; при этом сразу погибли люди, нахо-

дившиеся в радиусе 50 м от места аварии. В табл. 9.1 приведе

на характеристика промышленных аварий из-за нарушения

герметичности стационарных емкостей жидкого хлора.

Наряду с возможностью попадания в стационарные резер

вуары водорода есть опасность попадания в них других ак

тивно взаимодействующих с хлором веществ с потоками газов

применяемых для нагнетания жидкости в резервуарах при ег<

транспортировании передавливанием. Крупная авария такоп

характера произошла на хранилище жидкого хлора хлорноп

завода в Болгарии. В систему сжатого азота, применяемой

для передавливания жидкого хлора, попали ацетилен и други

углеводороды. При подаче такого азота в хлорные танки тем

пература в них повысилась и возросло давление, что был

вызвано взаимодействием хлора с ацетиленом. Взрывом был

разрушены два хлорных танка, в которых хранилось «100

жидкого хлора.

Отмечены случаи разрушения сосудов с жидким хлором с

коррозии в результате попадания в них большого количеств

308

Таблица 9.1. Характеристика аварийных ситуаций при нарушении

герметичности стационарных емкостей жидкого хлора

Дата и место

аварии

Характеристика аварийной ситуации и ее последствия

Разрушения емкостей от взрыеов смесей хлора с горючими

газами в газовой фазе

13.12.26

Сент-ОбеН

(Франция)

10.12.29

Сиракузы

(США)

26.07.71

Дипуотер

(США)

1986 г.

Девна

(Болгария)

01.01.67

Архангельск

(Целлюлозно-бу-

мажный комби-

нат)

Взрыв смеси водорода с хлором; выброс 24 т жйДкоРй

хлора; в радиусе 50 м от места расположения емко

;

сти погибли 19 человек, всего побтрадали 23 человека

Взрыв смеси водорода с хлором; выброс 23 т жидкого

хлора; погиб 1 человек

Взрыв -смеси водорода с хлором

Взрыв хлора с ацетиленом, попавшим в смеси с азо-

том, подаваемым для передавливания; разрушено

3 сборника с жидким хлором

Взрыв смеси хлора с водородом, попавшим в сборник

из системы фазоразделения сжижения; концентрация

водорода в абгазах сжижения составляла 12%; абгазы

в сборник проникли по линии слива жидкого хлора из

фазоразделителя вследствие отрыва сифонной трубы

из-за коррозии; концентрация водорода в абгазах сжи-

жения не контролировалась из-за неработоспособности

газоанализатора; масса выброшенного жидкого хлора

составила 50 т; температура окружающей среды

—35 °С

$ ' %

Гидравлические разрушения оболочки при переполнении и нагреве

жидкого хлора

24.12.39 Масса выброса жидкого хлора составила 24 т; на рас-

Зарниешти стоянии 250 м от места расположения хранилища по-

(Румыния) гибли 59 человек, на 800 м — 1 человек; всего постра-

дали 300 человек

05.10.47 Масса выброса жидкого хлора составила 30 т; в ра-

Раума диусе «150 м погибли 19 человек; всего пострадали

(Финляндия) 100 человек

Разрушения оболочки хранилища из-за недостаточной

механической прочности

Хранилище, предназначенное для хранения воды, было

заполнено жидким хлором; масса выбооса составила

15 т; погибли 7 человек, пострадали — 92

При повышении давления для проверки прочности в

сборнике образовалась трещина по сварному шву; раз-

рушенный участок сваривался электродом из стали от/

личной от марки стали, из которой была изготовлена

оболочка сборника; выброс 1 т жидкого хлора

Разрушение по сварному шву при испытании оболоч-

ки на прочность

* . ••.

Разрушения обвязочных трубопроводов хранилищных емкостей

01.01.66 Выброс составил 28 т жидкого хлора; в радиусе 4.5 км

Горький пострадало большое число людей; утечка продолжалась

(станция разлива) длительное время

309

04.04 1952 г.

Дуйсбург (ФРГ)

Октябрь 1986 г.

Волгоград

16.08.86

Волгоград

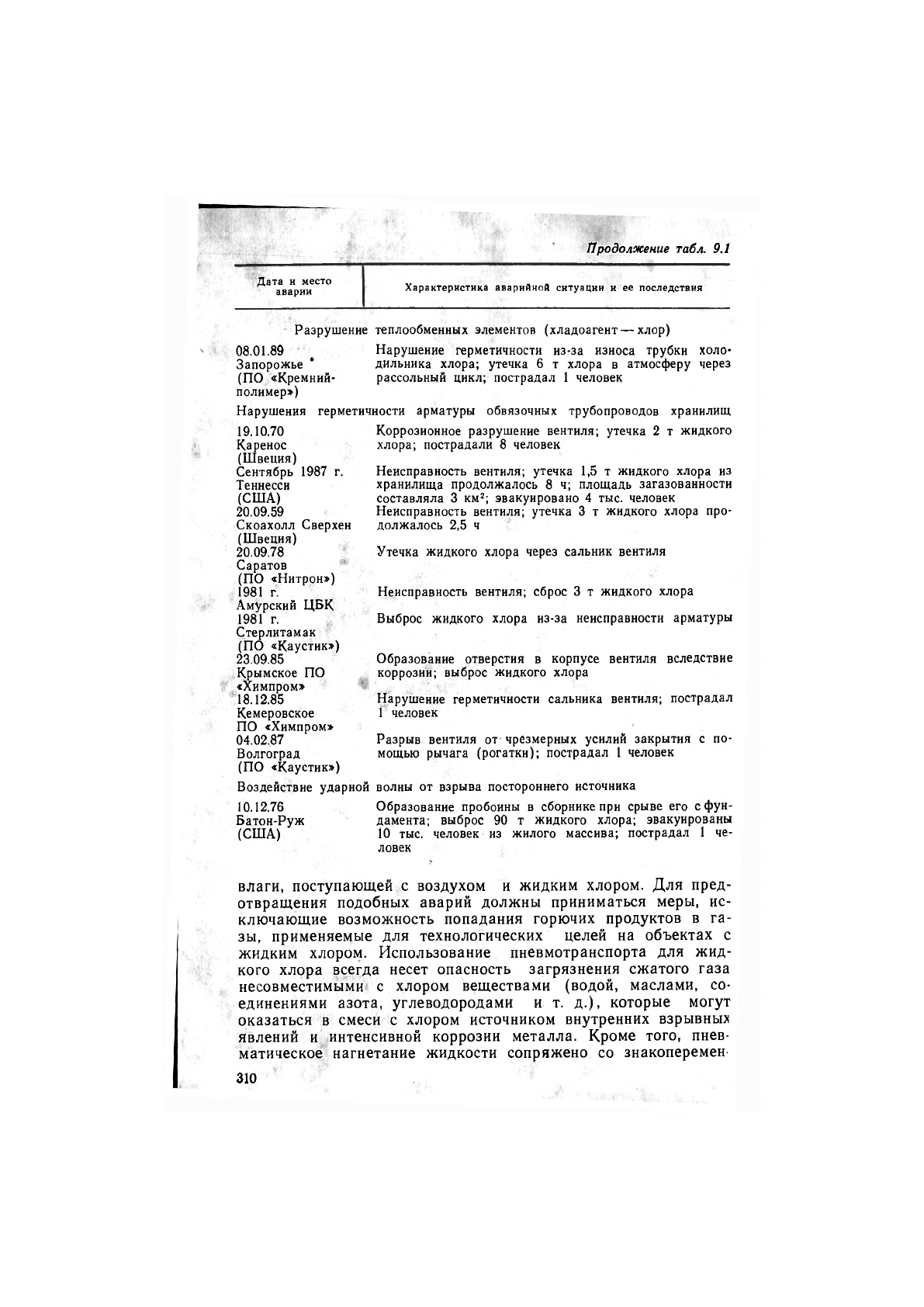

Продолжение табл. 9.1

Дата и место

аварии

Характеристика аварийной ситуации и ее последствия

Разрушение теплообменных элементов (хладоагент — хлор)

08.01.89 Нарушение герметичности из-за износа трубки холо-

Запорожье * дильника хлора; утечка 6 т хлора в атмосферу через

(ПО «Кремний- рассольный цикл; пострадал 1 человек

полимер»)

Нарушения герметичности арматуры обвязочных трубопроводов хранилищ

19.10.70 Коррозионное разрушение вентиля; утечка 2 т жидкого

Каренос хлора; пострадали 8 человек

(Швеция)

Сентябрь 1987 г. Неисправность вентиля; утечка 1,5 т жидкого хлора из

Теннесси хранилища продолжалось 8 ч; площадь загазованности

(США) составляла 3 км

2

; эвакуировано 4 тыс. человек

20.09.59 Неисправность вентиля; утечка 3 т жидкого хлора про-

Скоахолл Сверхен должалось 2,5 ч

(Швеция)

20.09.78 Утечка жидкого хлора через сальник вентиля

Саратов

(ПО «Нитрон»)

1981 г. Неисправность вентиля; сброс 3 т жидкого хлора

Амурский ЦБК

1981 г. Выброс жидкого хлора из-за неисправности арматуры

Стерлитамак

(ПО «Каустик»)

23.09.85 Образование отверстия в корпусе вентиля вследствие

Крымское ПО коррозии; выброс жидкого хлора

«Химпром»

18.12.85 Нарушение герметичности сальника вентиля; пострадал

Кемеровское 1 человек

ПО «Химпром»

04.02,87 Разрыв вентиля от чрезмерных усилий закрытия с по-

Волгоград мощью рычага (рогатки); пострадал 1 человек

(ПО «Каустик»)

Воздействие ударной волны от взрыва постороннего источника

10.12.76 Образование пробоины в сборнике при срыве его с фун-

Батон-Руж дамента; выброс 90 т жидкого хлора; эвакуированы

(США) 10 тыс. человек из жилого массива; пострадал 1 че-

ловек

влаги, поступающей с воздухом и жидким хлором. Для пред-

отвращения подобных аварий должны приниматься меры, ис-

ключающие возможность попадания горючих продуктов в га-

зы, применяемые для технологических целей на объектах с

жидким хлором. Использование пневмотранспорта для жид-

кого хлора всегда несет опасность загрязнения сжатого газа

несовместимыми с хлором веществами (водой, маслами, со-

единениями азота, углеводородами и т. д.), которые могут

оказаться в смеси с хлором источником внутренних взрывных

явлений и интенсивной коррозии металла. Кроме того, пнев-

матическое нагнетание жидкости сопряжено со знакоперемен

310