Бобылева О.М. Отечественная история

Подождите немного. Документ загружается.

сыска до 9 лет для беглых крестьян, а в 1642 – до 10 лет для беглых и 15

лет для вывезенных крестьян.

Казачество (юг России, Сибирь). Казаки объединялись в военно-

демократические организации, которые управлялись выборными

старшинами. Московское правительство признавало за казаками право на

владение землей, оказывало им помощь провиантом, деньгами и оружием.

Взамен этого казачество

обязывалось нести пограничную службу на

рубежах русского государства.

Купцы – промышленники, ремесленники, организовывались в

«сотни», их деятельность контролировало правительство.

К середине XVII века сельское хозяйство и ремесло оправилось от

последствий смутного времени. Восстановились и выросли рыночные

связи, происходило массовое превращение городского ремесла в мелкое

товарное производство, углублялась ремесленная специализация

некоторых городов,

начало развиваться купеческое и дворянское

предпринимательство. Появились первые мануфактуры. В Москве

работали пушечный, монетный, печатный, бархатные дворы, оружейная и

хамовная палаты. При поддержке государства строились первые

металлургические и стекольные заводы.

Складывался всероссийский рынок. Увеличивалось число городских и

сельских торгов. Торги в крупнейших городах (Москва, Ярославль и др.,

Макарьевская ярмарка – близь Нижнего

-Новгорода) приобрели

общерусское значение. Морская торговля со странами Западной Европы

осуществлялась через единственный порт – Архангельск (Белое море) на

его долю приходилось ¾ торгового оборота страны. Главными

потребителями импортных товаров (поставлялось – оружие, сукно,

бумага, олово, предметы роскоши) были казна и царский двор. Русские

купцы поставляли отечественные товары, главным образом, сырье –

пеньку, лен,

поташь, кожи, сало, холст, пушнину. Внешняя торговля

России находилась почти полностью в руках иностранных купцов. В

деревне, где проживало 90% населения страны, господствующим было

натуральное сельское хозяйство, преимущественно носившее

экстенсивный характер.

Рост налогов, усиление эксплуатации горожан вызвали: «соляной

бунт» – 1648 г., новгородское восстание – 1650 г., «медный бунт» – 1662 г.

Правительством царя Алексея Михайловича

составлен свод законов,

так называемое «Соборное уложение» (1649 г.), согласно которому

чинновладельческие, дворцовые и государственные крестьяне лишались

права выхода, а розыск и возврат не имел срока давности. Завершилось

оформление крепостного права в России.

51

Церковный раскол

Церковь влияла на все стороны общественной жизни России.

Духовенство в России не было замкнутой кастой, оно пополнялось за счет

наиболее уважаемых и образованных мирян. Монашество представляло

все слои народа – от князей до бездомных. С 1619 года по 1633 год

русским патриархом был Филарет – отец царя Михаила, ставший

фактическим правителем страны и определявший

мысли и поступки сына.

Церковь формировала державную идеологию, поставив сою проповедь на

службу государственному и национальному единству, развивая идеи

Сергия Радонежского с их сильным зарядом патриотизма.

В 1652 году патриархом русской церкви стал Никон (выходец из

мордовской глубинки). Он вытребовал для себя титул «Великого

государя», заявляя о необходимости решающего значения его

голоса в

любом государственном деле. В следующем (1653) году была проведена

церковно-обрядовая реформа. (Вводилась греческая обрядность вместо

старорусской: троеперстное крестоположение, символом культа стал 4-х

конечный крест вместо 8-ми конечного). Были также исправлены

церковные книги.

Церковью поддерживалась геополитическая концепция «Москва –

третий Рим», согласно которой Москва объявлялась центром

православного мира и защитницей

всех православных. Никонианская

реформа имела политический подтекст. Именно в это время решается

вопрос о присоединении Малороссии – Украины к России.

(Продемонстрировать отсутствие различий между православием в

Московии и на Украине). При этом Никон опирался как на влиятельную

прослойку выходцев с Украины, так и на поддержку царя. Раскол

произошел из-за внешней

атрибутики, но и он имел формы крайнего

противостояния. Полемика между староверами и никонианцами вылилась

в настоящую идеологическую войну. Аввакум и его соратники старались

действовать силой логики, а за их противниками стоял царь. Реформа

проводилась с помощью насилия. Никон был склонен к

бескомпромиссности и прямолинейности. Он стремился поднять церковь

над царской

властью – царепапизм. Он был лишен патриаршего звания.

Реформа проводилась жестокими методами, и это вызвало обратную

реакцию народа (старообрядцы уходили в леса).

Следствием раскола стала определенная путаница в народном

мироощущении. Старообрядцы воспринимали историю как «вечность в

настоящем», то есть как поток времени, в котором каждый имеет свое

четко обозначенное место и несет ответственность за все им содеянное.

Идея страшного суда для старообрядцев имела не мифологический, а

глубоко нравственный смысл. Для никонианцев же

идея страшного суда

52

перестала учитываться в исторических прогнозах, стала предметом

риторических упражнений. Мироощущение новообрядцев было меньше

связано с вечностью, больше с земными нуждами. В борьбе против

старообрядцев официальная церковь вынуждена была обращаться за

содействием к государству, тем самым подчиняясь ему. Нежданным

последствием принятия никонианства стал экономический подъем,

держась за старину в какой-то мере

нельзя было прогрессивно развивать

экономику страны. Поскольку вера запрещала общаться с «басурманами»

и накапливать богатства, больше полагалось думать о душе и загробной

жизни, нежели о предпринимательстве и пр.

Семинар № 5.

РОССИЯ В XVII ВЕКЕ

1. Россия накануне грозных потрясений.

2. «Смутное время» – национальный кризис 1604–1612 гг. и народные

движения.

2.1. Причины и повод к смуте.

2.2. Этапы смуты.

2.3. Подъем национально освободительного движения.

Первое и второе народные ополчения.

3. Утверждение самодержавия, становление династии Романовых.

3.1. Причины избрания на царство Михаила Романова.

3.2. Заключение мирных договоров с Польшей и шведами.

3.3. Преодоление последствий смутного времени в экономике.

3.4. Освоение русскими Сибири. Казачество.

4. Государство и Церковь. Раскол Русской Православной Церкви.

4.1. Причины и методы проведения реформы Русской Православной

Церкви.

4.2. Последствия раскола.

Важнейшие понятия и термины

«Смутное время» – бурный период российской истории между

правлениями династий Рюриковичей и Романовых 1598-1613гг.

Черносошные крестьяне – категория лично свободного населения

России в XIV–XVII вв., владевшего черными землями. Черносошные

крестьяне платили налоги в казну, но были свободны от феодальной

эксплуатации. В начале XVII в. вошли в состав государственных крестьян.

53

Темы контрольных работ и докладов

1. Земские Соборы и их роль в жизни российского общества.

2. Европейская реформация и консервация социальной жизни в России.

3. Самозванство на Руси.

4. Взаимоотношения патриарха Никона и царя Алексея Михайловича.

ТЕМА 6: ЭПОХА ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, ЕЁ МЕСТО В

ИСТОРИИ РОССИИ

Реформы Петра I, внешняя политика первой четверти XVIII века

У царя Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) от первой супруги –

Марии Ильиничны Милославской было 13 детей, но сыновья умирали –

а двое оставшихся Федор и Иван были слабы здоровьем. В 42 года, после

смерти первой жены, Алексей Михайлович женился вторично на Наталье

Кирилловне Нарышкиной, которая 30 мая 1672

года родила ему сына –

Петра. Федор Алексеевич (брат Петра I) царствовал с 1676–1682 гг.

После его смерти произошел хорошо спланированный стрелецкий бунт

(Хованщина) и к власти пришла сестра будущего царя Петра I – Софья

Алексеевна (1682–1689 гг.), которая стала правительницей при двух

малолетних государях – Иване и Петре.

В правление Софьи в 1687 году была

основана славяно-греко-

латинская академия братьями Лихудами, выходцами из Греции. Были

осуществлены два военных похода в Крым – оба неудачные. В 1689 году

произошел очередной стрелецкий бунт, организованный Софьей, в

результате которого к власти уже неформально пришел Петр I.

Петр не получил систематического образования, тем не менее он был

очень любознателен, трудолюбив, энергичен.

Знал много ремесел, но при

этом был жесток, подозрителен, властолюбив. Петр Великий вошел в

историю не только как реформатор России, но и как выдающийся

полководец и дипломат. С его именем связано превращение России в

империю, евроазиатскую военную державу.

Предпосылки преобразований

Господство экстенсивной системы земледелия. Большая часть

ресурсов казны шла на нужды обороны, но Россия не имела боеспособной

армии; усиление крепостничества стало тормозом материального и

духовного прогресса общества; Россия не имела выхода к дешевым

54

морским торговым путям. На Черном море господствовала Османская

империя, на Балтике – Шведы.

Внешняя политика Петра I

Еще в 90-е годы XVII века он пришел к выводу, что для устранения

относительной международной изоляции необходим выход к морям –

Черному и балтийскому. В 1695 и 1696 годах состоялись Азовские

походы, в результате второго похода Азов был взят и выход в Азовское

море обеспечен. 1697–1698 гг. состоялось «Великое посольство», после

него центр

тяжести во внешней политике был смещен на запад. Главной

целью стал – выход в Балтийское море, а это означало войну со Швецией.

Северная война.

I этап – 1700–1709 гг. – инициатива в руках шведов.

II этап – 1709–1721 гг. – инициатива в руках русских.

Союзниками России в Северной войне были – Дания, Польша,

Саксония.

1700 г. – поражение русских под Нарвой.

1702–1703 гг. – русские одержали первые победы (Нотебург –

переименован в Шлиссельбург – ключ город; Ниешанц, Марленбург –

устье Невы оказалось в руках русских). Тем не менее, на первом этапе

инициатива была в руках шведов, они захватили Польшу, Саксонию и

вышли к границам России с юго-запада. 27 июня 1709 года – состоялась

битва под Полтавой, после которой и наступил перелом в войне. Военные

действия на Балтике продолжались. Русскими стали Карелия, Лифляндия,

Эстляндия, Выборг, Ревель, Рига.

1710–1713 гг. – Война с Турцией, которая осложнила военное

положение русских и оттянула завершение Северной войны.

Победу в

Северной войне обеспечили морские сражения при

Гангуте в 1714 г., у острова Эзель в 1719 г. и о. Гренгам 1720 г. Карл XII

умер в 1718 году в Норвегии, а новый король Фридрих I сел за стол

переговоров, правда не сразу.

30 августа 1721 года был заключен Ништадский мирный договор

со Швецией, согласно которому к России отошли:

Эстляндия, Лифляндия,

Ингерманландия, Выборг, Кексгольм. В 1721 году Петр принял титул

императора.

В 1722–1723 гг. к России перешло западное и южное Прикаспие.

55

Экономическая и социальная политика

в первой четверти XVIII века

Политика меркантилизма – накопление денег за счет активного

баланса торговли, вывоз товаров превалировал над ввозом.

Такая политика предполагала активное вмешательство государства.

В этот период создаются казенные мануфактуры, продукция которых

прежде всего обеспечивала нужды армии. (железо–пушки, сукно–форма,

полотно–паруса, корабли и пр.)

Казна постоянно ощущала нехватку средств, с этой целью в стране

были предприняты следующие меры: В 1705 г. – введена монополия на

соль и табак, монополия

на продажу товаров за границу (хлеб, лен, сало,

пеньку, смолу, мачтовое дерево, воск, железо). Существовала практика

передачи убыточных казенных предприятий с определенными льготами в

частные руки, а также государство отказывалось от монопольной продажи

некоторых видов товаров. В 1715 году – вышел указ о создании

«кумпанств», члены которых несли коллективную ответственность.

«Кумпанства»

выполняли казенные заказы, излишки продукции они могли

продавать по свободным ценам..

Политика меркантилизма вела к

отсутствию конкуренции, которая, в свою очередь, тормозила

совершенствование производства и улучшения качества товаров.

Только перед самым окончанием северной войны эта политика была

смягчена и были введены «Берг привилегии» (1719 г.) – разрешалось

искать полезные ископаемые и строить заводы всем без исключения: и

жителям страны, и иностранцам.

Контроль за промышленностью осуществляла Берг-мануфактур-

коллегия, которая имела все права (выдавала разрешения на открытие

заводов, устанавливала цены на

продукцию, занималась арбитражным

судом и судила владельцев и работников).

В 1718–1724 гг. была проведена подушная перепись населения. (С

целью увеличения налогового сбора подать стала взиматься с каждой души

мужского пола). Подушную подать платили крепостные, казенные

крестьяне и посадские люди. Освобождались – дворяне и духовенство.

В 1724 г. была учреждена паспортная система. Без паспорта

крестьянину запрещалось удаляться от места жительства на расстояние

более 30 верст. В 1721 году вышел указ, разрешающий покупку

крепостных крестьян заводами (владельческие).

Использование труда подневольных и определило отставание России

от Европы в дальнейшем. В первой четверти XVIII века в России было

около 100 промышленных предприятий.

56

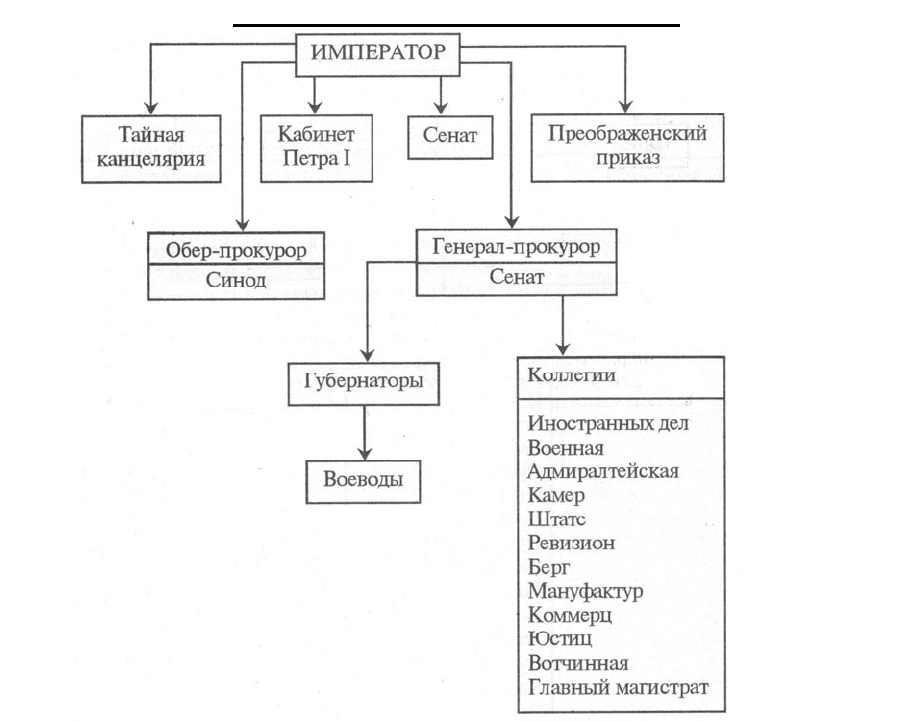

Реформа органов власти, управления. Военные реформы

Боярская дума в начале XVIII века утратила свое значение и исчезла.

Её функции стала выполнять «консилия министров» – совет начальников

важнейших правительственных ведомств. Петр ввел строгое

распределение обязанностей, регламентирование делопроизводства.

В 1708 году страна была разделена на губернии – 8 губерний. В 1719

году губернии были поделены на провинции. Губернаторы наделялись

всей полнотой власти (суд, администрация, финансы) и отчитывались

только перед императором.

В

1711 году был образован Сенат – высший орган управления,

которому принадлежали административно-управленческие и

законодательные функции.

В 1718 году вместо приказов были введены коллегии (10–11

коллегий): Адмиралтейств-коллегия (1717–1802 гг.) – орган управления

морским ведомством; Берг-коллегия (1717–1807 гг.); Военная коллегия

(1717– 1802 гг.) – орган военного управления; Вотчинная коллегия (1721–

1786 гг.) – орган управления дворянским землевладением; Коллегия

иностранных дел (1716–1832 гг.) – внешняя политика; Комерц-коллегия

(1717–1802 гг.) – внутренней и внешней торговлей; Малороссийская

коллегия (1722–1786 гг.) – управление Малороссией; Мануфактур-

коллегия (1720–1804 гг.) – казенная промышленность; Медицинская

коллегия

(1716–1763 гг.) – управление медицинским ведомством;

Ревизион-коллегия (1718–1788 гг.) – государственный контроль над

финансами; Штатс-коллегия (1717–1780 гг.) – один из органов управления

финансами; Камер-коллегия (1717–1801 гг.) – орган управления

государственными доходами; Юстиц-коллегия (1717–1786 гг.) – в ведении

суд и юстиция.

Особой коллегией стал Святейший Синод, созданный в 1721 году,

ведавший делами церкви. Должность патриарха была упразднена,

во главе

Синода встал Обер-прокурор Синода (гражданский чиновник). Церковь

превратилась в составную часть государства. Отменялась тайна исповеди.

«Табель о рангах» (1722 г.) – устанавливала иерархию чинов в

русском государстве. Все дворянство обязано было служить. Дворянин

начинал с 14 чина – должность присваивалась по принципу выслуги.

Ведение войн привело к реформированию армии, особенно это

стало

ясно после сокрушительного поражения под Нарвой, где только потешные

полки устояли. Стрельцы все больше превращались в полицейскую силу,

кроме того, их бунты настроили против стрельцов царя. В 1705 году был

введен новый принцип комплектования армии – рекрутские наборы

(повинность). С определенного числа дворов податных сословий в армию

должен был поставляться

рекрут. Рекруты пожизненно зачислялись в

57

сословие солдат. Армия была перевооружена с учетом новейших

достижений того времени. Изменилась стратегия и тактика, были введены

Морской и Воинский уставы. К концу правления Петра I у России была

сильнейшая армия в Европе, ее численность доходила до 250 тыс. человек.

И второй по численности флот – более 1 000 кораблей.

В России в первой четверти XVIII века

утвердился абсолютизм –

неограниченная власть монарха, постоянная армия, развитый

бюрократический аппарат, централизованная система налогов.

Схема управления Российской империей

Рис. 3.

Нововведения Петра в культуре и быте

Изменение в структуре власти и в армии, а также создание

промышленных предприятий потребовали большого числа грамотных и

специально образованных людей. В стране возникла сеть школ

«цифирные», навигацкие, артиллерийские и пр., кроме того, молодежь

отправляли учиться за границу (в 1696 году 61 человек из 23 княжеских

фамилий).

Петр стриг бороды (указ 1705 г.) и водил венгерское платье, за

ношение бороды полагалось заплатить ежегодный налог – около 30 рублей

58

(кроме крестьян, священников и монахов). В 1718 году был издан указ о

проведении ассамблей (отдых и деловое общение). Вводился гражданский

шрифт, стала издаваться печатная газета «Ведомости». В 1700 году было

введено новое летоисчисление – с 1 января от рождества Христова, до

этого было от сотворения мира (сентябрь).

В 1724 году был подписан указ о создании

Академии наук в

Петербурге, но первое заседание состоялось уже после смерти Петра в

1725 году.

Петровские реформы были грандиозны. Они решали остро стоящие

внешнеполитические задачи. Однако они не могли обеспечить

долговременный прогресс, так как проводились в рамках существующего

строя и консервировали российскую феодально-крепостническую систему.

Семинар № 6.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРА I

1. Детство и юность Петра I. Предпосылки реформ.

2. Внешняя политика Петра I.

2.1. Азовские походы.

2.2. «Великое посольство».

2.3. Северная война.

3. Финансовая политика и налоговая система.

3.1. Введение подушной подати.

3.2. Поиск новых источников дохода государства. «Прибыльщики».

4. Реформа государственного управления.

4.1. Сенат.

4.2. Коллегии.

4.3. «Табель о рангах».

4.4. Реформа местных органов власти.

4.5. Реформа церкви.

5. Экономическая политика. Социальная структура общества.

5.1. Политика меркантилизма.

5.2. Реформы в области промышленности.

5.3. Реформы в области торговли.

6. Значение деятельности Петра I.

Важнейшие понятия и термины

Подушная подать – главный прямой налог с жителей России,

введена Петром I в 1724 году как налог на все мужское население. Этому

предшествовала перепись населения в 1718 г. Сумма налога была

59

определена, исходя из потребностей армии и флота. На протяжении XVIII

в. подушная подать обеспечивала 50% всех доходов казны.

Секуляризация – конфискация церковной собственности в пользу

государства. В России секуляризацию начал Петр I, который обложил

земельные владения церкви налогами.

Сенат – один из высших органов управления Российской империей.

Создан Петром I в 1711 году для надзора за остальными правительственными

учреждениями. Во главе сената стоял генерал-прокурор.

Синод – высший орган управления русской православной церковью.

Создан Петром I в 1721 г. вместо Духовной коллегии. По положению был

приравнен к Сенату. В 1722 г для надзора за деятельностью Синода была

введена должность обер-прокурора. В XIX в Синод фактически превратился в

министерство.

Темы контрольных работ и докладов

1. Новое время. Вступление России в Европейскую цивилизацию.

2. «Птенцы гнезда Петрова».

3. Петровский Санкт-Петербург.

4. Военная деятельность Петра I.

5. Северная война 1700–1721 гг.

6. Наука и образование в Петровской России.

ТЕМА 7: РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. ЭПОХА

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.

Дворцовые перевороты: суть, причины, последствия

28 января 1725 года скончался император Петр I. Российский

престол стал объектом борьбы различных группировок. Россия вступила,

в так называемую, «эпоху дворцовых переворотов». Инструментом борьбы

за престол стали гвардейские полки. С окончанием Северной войны

Преображенский и Семеновский полки постоянно находились в

Петербурге или Москве, сопровождая императорский двор.

Политическое

значение гвардии возросло уже при болезни Петра I, когда в борьбе за

власть столкнулись две группировки: новая петровская знать (Меншиков,

Апраксин, Толстой, Ягужинский и др.) и старая боярская аристократия

(Голицыны, Долгорукие, Репнины). Борьба развернулась вокруг вопроса о

наследнике престола.

В 1722 году в связи с делом царевича Алексея и ранней смертью

сыновей Петра от брака с Екатериной, Петр издал указ, согласно которому

60