Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии

Подождите немного. Документ загружается.

моральном кодексе буддизма, о «восьмеричном

пути».

В Ма-

хаяпе буддизм вырождается в религию. Однако как в Махая-

не,

так и в Хинаяне укоренялись п философские школы. Это

махьямики, йогачары, саутраптпки и вайбхашшш. В средние века

буддизм стал одной из мировых религий, но в основном уже за

пределами Индии — в Тибете, Китае, Японии, Бирме, на Цейлоне

и

в

других

местах. В Индии же буддизм был поглощен брахма-

низмом,

а Будда включен в пантеон брахманизма-индуизма как

одно из воплощений Вишну.

Ныне

буддизм — одна из широко распространенных (в основном

за пределами Индии) мировых религий,

ЛЕКЦИЯ

VII

ТЕМА

14.

ДАРШАНЫ.

ЧАРВАКА

Даршаны. Самый распространенный термин древнеиндийской

философии,

наиболее эквивалентный древнегреческому термину

«философия»,— это слово

«даршана»

— видение, зрение; осмотр,

обозрение чего-либо; свидание, посещение: предвидение чего-либо;

явление,

появление; восприятие, познавание; проникновение, по-

знание;

узнавание; мнение; намерение, стремление; видимость;

внешний

вид, наружность; присутствие; случай, событие; проявле-

ние,

признак; глаз; наконец, учение, система'. В своей истории

индийской

философии С. Радхакришнан пишет о даршанах: «Об-

ращаясь к даршанам, или философским системам, мы видим

здесь мощные и непрерывные усилия систематического мышле-

ния»

2

.

Отметим главные особенности древнеиндийской философии.

Она

так же, как и древнекитайская философия, характеризуется

неполной

отчлененностью от предфилософии и неполной вычле-

ненностью нз парафилософии. Но если в древнекитайской пред-

фнлософип,

как затем и в парафилософии, преобладало обыден-

ное

сознание, правда, на его высшей ступени — на ступени

житейской мудрости, то в древнеиндийской предфнлософип и пара-

философии

преобладало религиозно-мифологическое мировоззре-

ние,

задававшее древним индийцам свои высшие ценности. Глав-

ная

из них — освобождение в том специфическом смысле, которое

придавал этому понятию религиозно-мифологический комплекс.

Для древнеиндийской философии, далее, характерны сосущество-

вание школ, их умозрительность, слабая связь с наукой, тради-

ционализм,

преобладание идеалистического видения мира. При

этом удивительной особенностью древнеиндийской философии яв-

ляется сочетание вульгарного материализма со сверхидеалнзмом:

ум, интеллект (манас),интеллектуальная деятельность,мышление,

1

См •

Кочергина

В. А. Санскритско-русский словарь, с.

261—262.

2

Радхакршшшп

С. Древнеиндийская философия. М, 1956, т. 1, с. 16.

81

не

говоря уже об ощущении, восприятии и представлении, счи-

таются чем-то телесным, своеобразной физической деятельностью,

своего рода материальным процессом, чему противопоставлен

в

сущности бездеятельный и в силу этого самого себя отрицаю-

щий

дух.

Следует

указать также на отличие даршан

друг

от

друга,

ино-

гда весьма резком. Состав даршан спорен. По-видимому, можно

говорить о девяти даршанах:

веданта,

миманса,

йога,

вайшешика,

ньяя,

санкхья,

чарвака;

к даршанам можно отнести

буддизм

и

джайнизм,

хотя, разумеется, лишь в их мировоззренческо-фило-

софском

аспекте. В буржуазной истории индийской философии

принято

говорить о шести «классических» системах, в число ко-

торых не включаются не только джайнизм и буддизм, но и учение

чарваков. Таким образом, материалисты — чарваки оказываются

отлученными если и не от всей индийской философии, то от «клас-

сической». Когда же принимают все девять даршан, то, класси-

фицируя

их, в основу

кладут

хотя и важный, но все же не глав-

ный

принцип— принцип отношения тех или иных даршан к

Ведам,

Отношение к ведийской традиции, бесспорно, было весьма важ-

ным.

Не случайно в «Законах Ману» сказано, что

«тот

дважды-

рожденный, который, опираясь на логику, презирает их (т. е. Ве-

ды.— А, Ч.), должен быть изгнан как безбожник»

1

. Но все-таки

важнее выяснить отношение даршан к основному вопросу фило-

софии,

тем более что иногда отрицается

даже

применимость по-

добной классификации к индийской философии. Упомянем, одна-

ко,

традиционную классификацию.

Те даршаны, которые признают авторитет Вед, считаются

ортодоксальными и называются астика. К астике как раз и отно-

сят «классические» системы — это санкхья,

ньяя,

вайшешика, йога,

миманса

и веданта.

Другую

категорию составляют даршаны, не

признающие

авторитета

Вед,—

настика,

куда

входят

чарвака,

или

локаята,

а также буддизм и джайнизм. Мы же разделим даршаны

на

философские и философско-парафилософские. К последним

отойдут

уже кратко рассмотренные нами буддизм и джайнизм

(что же касается бхагаватизма, то его философская

суть

сформу-

лирована в теистической санкхьяе, о которой ниже). Таким обра-

зом,

от настики остается лишь школа чарваков-локаятиков, или

локаята. Это наиболее последовательный материализм в древне-

индийской

философии. Как наиболее последовательный идеализм

ему противостоит веданта. Остальные же пять собственно фило-

софских

даршан занимают некое промежуточное положение меж-

ду материализмом и идеализмом,

между

чарвакой и ведантой.

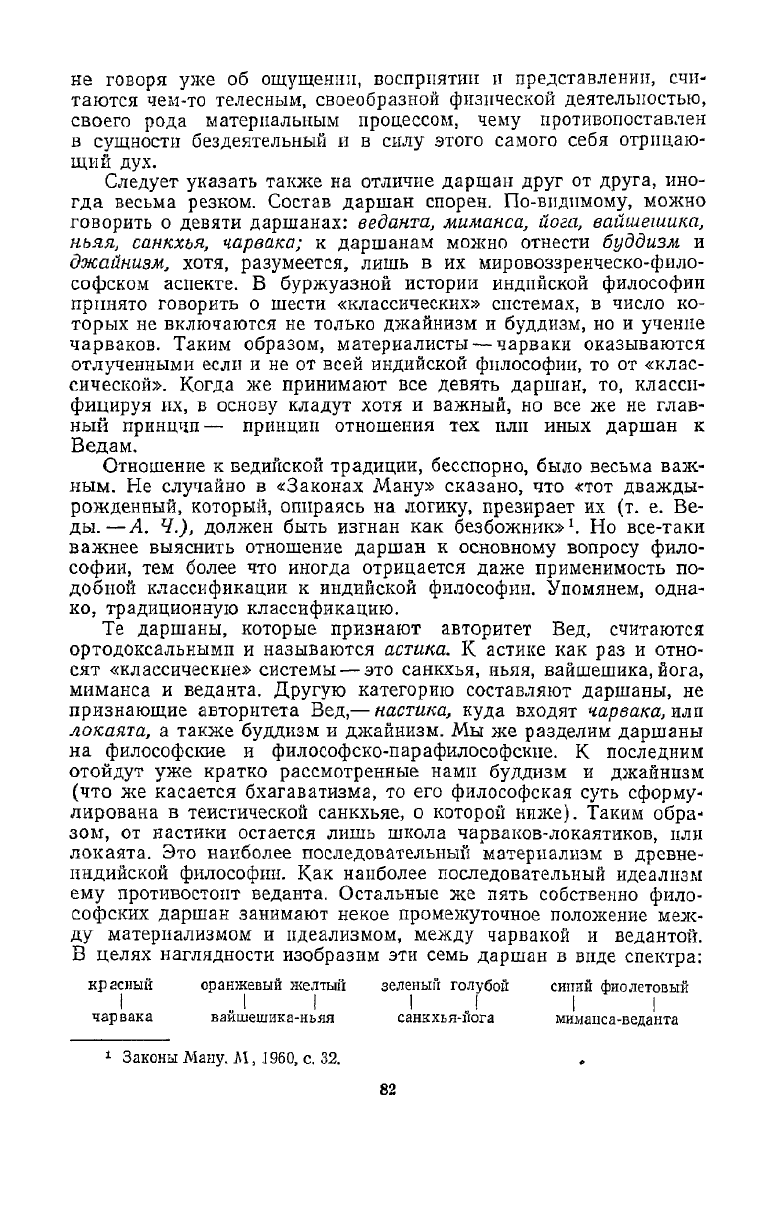

В целях наглядности изобразим эти семь даршан в виде спектра:

красный

оранжевый желтый зеленый голубой

СИПИЙ

фиолетовый

I

JI I.I I I

чарвака ваишешика-ньяя санкхья-иога миманса-веданта

1

Законы Маиу. М, 1960, с. 32.

82

Дадим предварительное сравнение этих даршан. Веданта при-

знает верховный авторитет Вед и ведийской традиционной лите-

ратуры, особенно Упанишад, взгляды которых она достраивает до

целостной идеалистической системы. Кроме того, веданта

утверж-

дает,

что источником высшей истины является полученное избран-

ными

людьми сверхъестественное откровение о боге, сущности ми-

ра и смысле жизни; веданта принимает бога как творца мира;

веданта считает первичным

духовное

в лице Атмана-Брахмо; ве-

рит в посмертное существование души. Миманса в отличие от

веданты не признает бога в качестве творца мира. Миманса во

многом близка к веданте, но в онтологии она ближе к вайшешике,

чем к веданте. Йога, санкхья, иьяя и вайшешика так же, как и

миманса,

не признают бога в качестве творца мира. Но в отличие

от мимансы и веданты, прямо исходящих из Вед, эти четыре

«классические» даршаны строят свои мировоззренческие системы

на

собственных принципах.

Все эти шесть даршан (от веданты до вайшешики) верят в

жизнь

после смерти и видят главную цель философии в освобож-

дении

от страдания, а поскольку в их представлении страдание —

атрибут жизни, то и от жизни. В этом, как и в

других

отношениях,

всем названным даршанам противостоит материалистическое уче-

ние

чарваков, к которому примыкает материалистическая санкхья.

Предыстория чарвака-локаята. В отличие от

других

даршан

чарвака-локаята отвергает Веды ,не верит в жизнь после смерти,

опровергает существование бога во

всех

смыслах и, по

существу,

строит свое мировоззрение на тезисе о первичности материй и

вторичности сознания.

Материализм локаяты имеет свою предыисторшо. Уже боги

самхит были по преимуществу олицетворением явлений природы,

и

при демифологизации они легко растворялись в своем натурали-

стическом содержании. В Упанишадах при всем господстве в них

протоидеалистической линии Атмана-Брахмо присутствует — пу-

скай

и в качестве сатанинской, асурической, гонимой — протома-

териалистическая линия, которая первоначалом всего сущего при-

нимает то или иное телесное начало — от пищи до материн (прак-

рити).

В

«Махабхарате»,

особенно в такой ее мировоззренческой

части, как «Мокшадхарма», мы находим целый спектр мировоз-

зрений—

от явного теистического монизма до решительного мате-

риализма. Эта громадная по своей величине «Основа освобожде-

ния» (в «Мокшадхарме» содержится семь с половиной тысяч

шлок,

или пятнадцать тысяч строк) рассказывает нам, в частно-

сти,

о материалистических взглядах некоего Бхарадваджи — уче-

ника

идеалиста Бхригу.

Бхарадваджа. Бхарадваджа разошелся со своим учителем,

признававшим

посмертное существование души — дживы. Идеа-

лист Бхригу сравнивал мертвое тело со сгоревшими дровами, а

душу

— с потухшим огнем, который все же якобы продолжает

существовать и после своего потухания в пространстве, на что ма-

териалист Бхарадваджа возражал, говоря, что «гибнет без дров

83

огонь»

1

. Подобно этому без тела гибнет душа. Ведь живое тело

состоит из пяти сутей: огня,

воздуха,

воды, земли и пространства;

оно

обладает чувствами и умом (манасом), вполне достаточными

для восприятия и осмысления мира. Джива не нужен. «Говорят,

джпва слышит, но разве не ушами слышат, даже когда ум (ма-

кас) отвлечен? Все подобное себе видит глаз, с манасом соче-

таясь; а если ум отвлечен, то глаз, смотря, ие видит»

2

. Итак, взаи-

модействия чувств и ума достаточно для объяснения явлений

сознания.

Поэтому Бхарадваджа делает вывод о бесполезности

дживы — души. Бессмертия нет:

«Все

... после смерти распадает-

ся

на пять сутей...», и «[только] семя существовать продолжает,

излившись

раньше: мертвец мертвецом и гибнет, а из семени про-

должает развиваться семя»

3

.

Бхарадваджа высказывал также мысль о равенстве людей

независимо

от их принадлежности к варнам. «От вожделенья,

усталости, голода и заботы, печали, страха, гнева все не свобод-

ны;

зачем различать тогда варны?»

4

— спрашивает философ-мате-

риалист. Нет разницы между брахманом и щудрой, все люди оди-

наковы.

Спор

ума и чувств. Мысль об органической связи в процессе

познания

ума и чувств представлена не только в «Мокшадхарме»,

но

и в другой философской части «Махабхараты»— в

«Анугите».

Там,

в частности, содержится интересный спор чувств и ума. Ум

(манас) говорит чувствам: «Без меня не обоняет нос, язык не

чувствует

вкуса, образа глаз не объемлет, не познает касаний ко-

жа; ухо, покинутое мной,

никак

не воспринимает звука», а потому,

делает вывод ум, он «из всех сутей наилучший». Чувства не отри-

цают значения ума в восприятии мира, но они напоминают ма-

насу о том, что он без чувств может наслаждаться предметами

лишь

в воображении, что без чувств ум истощается и угасает, как

гаснет и огонь без дров, ведь ум только осмысливает показания

чувств, чувства — двери в обиталище ума. «Без нас нет для тебя

постнженья»

5

,— заканчивают чувства свою полемику с зазнав-

шимся

умом.

Локаята. Санскритское слово

«лока»

(мужск. род) означает

«место; край, страна, простор; мир, Вселенная; земля, жизнь»,

а во множественном числе — «люди, народ; человечество». Некото-

рые производят термин «локаята» от «локаятама», что означает

«точка зрения обычных людей». Этот термин говорит о близости

учения локаяты к обыденному сознанию (во всяком случае, в пред-

ставлении его оппонентов). Синонимом термина «локаята» слу-

жило слово «чарвака», объяснить который труднее. По одной вер-

сии

слово «чарвака» было сперва именем родоначальника этого

учения. Другие думают, что это презрительное прозвище древне-

1

Антология мировой философии, т. 1, ч. 1, с. 108.

8

Там же.

8

Там же.

* Там же, с. 109.

6

Там же, с.

115—116.

84

индийских

материалистов, происходящее от глагола

«чарз»—•

«есть,

жевать»,

поскольку эти материалисты якобы проповедова-

ли:

«Ешь! пей! веселись!». Третьи производят термин

«чарвака»от

«чару»

— <гприятный» и

«вак»

—

«слово»,

толкуя, таким образом,

«чарвака»

как

«доходчивое,

приятное слово».

Все произведения чарваков погибли, но отрывки в произведе-

ниях

других

древнеиндийских авторов сохранились. Кроме того,

взгляды чарваков излагаются в разных древних книгах, но обычно

критически

и

даже

карикатурно. Важным источником сведений

о

чарваках является, в частности, сочинение философа 14 в. Мад-

хавачарьи «Сарва-даршана-самграха» («Собрание

всех

филосо-

фий»),

излагающее философские и религиозные учения Древней

и

средневековой

Индии.

Здесь излагается и учение чарваков, ци-

тируется Брихаспати, в котором многие видели основателя учения

чарваков-локаятиков.

Критика

Вед и религии. Чарваки подвергли критике все ми-

ровоззрение Вед, все ведийские авторитеты и источники, саму ве-

дийскую религию. Они провозгласили, что Веды

«страдают

поро-

ками—

лживостью, противоречивостью, многословием», а «те, кто

считает себя знатоками Вед, просто плуты и мошенники». В целом

же Веды — «просто неумная болтовня обманщиков, а агнпхогра

(и

другие

обряды) —способ прокормления их» '.

Сам

же Брихаспати буквально говорил так:

«Агнихотра,

три

Веды, триданда (тройственный самоконтроль над своими мыслями,

словами и поступками.— Л. Ч.) и посыпание себя пеплом — [всего

лишь] способ прокормления тех, кто лишен мудрости и трудолю-

бия» — и добавлял: «Мошенники, шуты, бродяги — вот кто составил

три

Веды»

2

.

Брихаспати едко высмеивал религиозные обряды жре-

цов-брахманов, показывал нелепость жертвоприношений.

Смертность души. Чарваки вообще п Брихаспати в частности

расходятся с ведийским мировоззрением, отрицая существование

души после смерти: «Когда тело обратится в прах, разве может оно

возродиться вновь? Если то, что покидает тело,

уходит

в иной мир,

почему же не возвращается оно опять, влекомое любовью к своим

близким?» Отсюда чарваки делали вывод о том, что

«все

эти обря-

ды поминовения усопших — лишь способ, установленный брахма-

нами

для своего прокормления»

3

.

Первоначала. Чарваки ограничили первоначала всего сущего

лишь

вещественными, материальными сущностями. В отличие от

Бхарадваджи и стоящей за ним материалистической санкхьи чар-

ваки

сводили все сущее к четырем, а не к пяти началам. Эти че-

тыре начала — четыре «великих

сути»

(«махабхута»)—земля,

во-

да,

воздух

и огонь (фактически четыре формы существования ве-

щества, если под огнем понимать плазму). Из сочетания

махабхут

н

состоит все сущее в мире.

Махабхуты

активны и самодеятельны.

Сила

(свабхава) им внутренне присуща.

1

Антология мировой философии, т. 1, ч. 1, с. 167.

2

Таи

»•

с, с 171,

3

Там же.

85

Сознание.

Оно также производив от

махабхут.

Чарваки вплот-

ную подошли к пониманию того, что сознание — свойство высоко-

организованной

материи. У них сознание — свойство материн, про-

изводное от специфического сочетания

махабхут

(что это за соче-

тание,

чарваки, разумеется,

даже

не брались предполагать).

Сознание

возникает из

махабхут,

когда они, должным образом

соединяясь

между

собой, образуют живое тело. Сами по себе ваю

(воздух), агни (огонь), ап (вода) и кшити (земля) никаким созна-

нием

не обладают. Однако свойства, первоначально отсутствовав-

шие

в разделенных частях целого,

могут

появиться как нечто новое

при

должном соединении этих частей. Например, при смешении

кинвы

и некоторых

других

веществ возникает опьяняющая сила,

ранее отсутствовавшая. Если жевать сразу бетель, известь и орех,

то смесь приобретает ярко-красный цвет, который отсутствовал и

у извести, и у ореха, и у бетеля. Таким же образом, надо пола-

гать, соответствующая комбинация земли, воды,

воздуха

и огня

вызывает появление нового, наделенного сознанием живого тела.

Поэтому у Мадхавачарьи мы читаем о чарваках: «В этой школе

признаются

четыре элемента: земля, вода, огонь,

воздух.

И именно

из

этих четырех элементов возникает сознание, подобно тому как

при

смещении кинвы и

других

(веществ) возникает опьяняю-

щая

сила»

1

. При распадении живого тела на

махабхуты

исчезает

и

сознание.

Из

сказанного

следует,

что

существует

только реальный мир и

реальная жизнь. Богов нет, и поэтому чарваки — атеисты. Отсюда

вопрос Мадхавачарьи: «Но как можно считать высшее божество

источником

вечного блаженства, если этот взгляд решительно опро-

вергается чарваками — самыми рьяными безбожниками, последо-

вателями учения Брнхаспати?»

2

Этика.

Чарваки — гедонисты. Они видят смысл жизни в сча-

стье, а счастье понимают как наслаждение. В этом отношении они —

полный

антипод буддистов, которые во всем видели страдание.

Чарваки

признают, что наслаждения связаны со страданиями, но

в

нашей власти эту связь сделать минимальной. Брихаспати ска-

зал, что «наставление

глупцов»

—

думать,

что «человек должен от-

казаться от удовольствий, доставляемых чувственными вещами,

поскольку они сопряжены со страданиями»: ведь не выбрасываем

мы наполненные спелыми белыми семенами колосья риса только

потому, что они в пыли и в

шелухе!

Гедонизм чарваков противо-

стоял самоуничтожению буддистов в нирване.

Однако не все чарваки были гедонистами. Имеются сведения,

что школа чарваков распадалась на сушикшита и

дхурта,

т. е. на

тонких и

грубых

чарваков. Идеалы

«тонких»

чарваков были, по-

видимому, сложнее, они не сводились к учению о том, что единст-

венный

смысл жизни человека состоит в доставляемых чувствен-

ными

страстями наслаждениях.

Антология мировой философии, т. 1,ч. 1, с. 167,

Таы

же, с. 165.

86

Познание.

Чарваки — сенсуалисты. Они отрицали всякое

сверхъестественное «знание», авторитеты, разум как самостоятель-

ный

источник

знания.

Все знание чарваки выводили из

чувств.

Влияние чарваков одно время было велико. Мадхавачарья со-

общает, что «многие люди в соответствии с наукой о политике и

удовольствии, считая единственной целью жизни богатство и удо-

вольствие и отвергая потусторонний мир,

следуют

только учению

чарваков»

1

. Однако со временем учение чарваков потеряло влия-

ние,

а

труды

их погибли или же были сознательно уничтоже-

ны

теми же самыми брахманами, которых они так едко высмеи-

вали.

Прогрессивные ученые современной

Индии,

индийские комму-

нисты

восстанавливают материалистические традиции в индийской

философии,

противопоставляя их веданте — господствующей в Ин-

дии форме идеализма.

ТЕМА 15. САНКХЬЯ

Санкхья — одна из самых ранних философских систем (дар-

шап) Древней

Индии.

«Санкхья» — «исчисляющий, перечисляю-

щий;

тот, кто хорошо считает; приверженец философской системы

санкхья».

Думают,

что эта даршана названа санкхьей потому, что

она

ставит целью правильное познание реальности путем пере-

числения

основных объектов и средств познания. В санкхье насчи-

тывают двадцать пять категорий.

Другие

производят термин

«санкхья»

от слова самьяг-джняна — совершенное, правильное,

подлинное

знание. Основатель санкхьи — легендарный мудрец Ка-

пила.

Его

труды,

если таковы и были, пропали. Самым древним

из

дошедших до нас

трудов

по санкхье является работа Ишвара-

Кришны

«Санкхья-карика».

Санкхья дуалнстична. Она пытается объяснить все мироздание

и

найти спасение от страдания, исходя из

двух

изначальных реаль-

ностей—пракрити

и пуруши, о которых говорилось выше при рас-

смотрении

«Бхагавадгиты».

Но дуалистична лишь классическая

санкхья. Два

других

варианта санкхьи — материалистическая и

теистическая. Мировоззрение

«Бхагавадгиты»

— теистическая сан-

кхья. Оба начала там сводятся к

богу,

Атману-Брахмо. Материа-

листическая санкхья

делает

упор на пракрити. Такая саикхья фи-

гурирует

в

другой

части

«Махабхараты»

— в «Мокшадхарме».

Санкхья возникла в среде кшатриев. Зачатки санкхьи — в «Чхан-

догье-Упанишаде», последний представитель сапкхьи — Виджнаб-

хикшу —жил в XVI в. н. э.

Классическая

санкхья. Эта санкхья, как уже говорилось,

дуалистична. Мировоззрение классической санкхьи исходит из

представления о том, что в мире

существуют

два самостоятельных

первоначала: пракрити и пуруша.

1

Антология мировой философии, т. 1, ч. 1, с. 165.

87

Пракрита

— природа, натура; характер, нрав; в философском

же плане пракрнти можно понять как первопричину мира объек-

тов, производящую причину как своего рода материю. Близко

к

санскритскому слову «пракрита» санскритское же слово «прак-

рийа» — действие, процесс, способ, метод. Возможно, что от того

же индоевропейского корня происходит древнегреческое слово

«практика», вошедшее во все европейские языки.

Пуруша — человек, мужчина; герой,

слуга;

род человеческий,

душа;

в философском же плане

пурушу

можно понять как некий

мировой

дух. С пурушей мы уже встречались в ведийской мифоло-

гии,

но то был мифологический пуруша, некий космический человек.

Выше говорилось о «Гимне

Пуруше»

в поздней части «Рпгведы»,

его боги приносят в

жертву,

дабы возникло мироздание. Это при-

мер религиозно-жреческого мировоззрения, когда первое время

широко

распространенное в Древней Индии принесение в

жертву

человека оказало решающее воздействие на представления кос-

могонии.

Но в санкхье пуруша уже не космический человек, а дух.

При

этом пуруша неизменен и бездеятелен. Это как бы сознание,

услаждающееся самосозерцанием. Все деятельное, в том числе

даже

и

духовные

процессы (кроме бездеятельного самосозерца-

ния),

относится к пракрити. Пуруша не

действует,

а лишь созер-

цает. Он не

действует

и не подвергается воздействию. Чтобы

действовать, пуруша нуждается в пракрити. Связь пуруши и прак-

рити уподоблена союзу хромого и слепого: слепой (пракрити) не-

сет на спине хромого (пурушу), а тот указывает ему до-

рогу.

Пракрити

существует

сама по себе. Она активна благодаря

гунам, о которых говорилось выше. Но сама по себе пракрити —

авьякта, т. е. непроявленное.

Мироздание

возникает благодаря влиянию пуруши на прак-

рити,

но при этом пуруша остается в стороне. Реального взаимо-

действия здесь нет.

Санкхья отрицает создание мира богом. В этом смысле она

атсистична. Бога нет. Во всяком

случае

его бытие недоказуемо.

Известно,

что основатель санкхьп учил, что мир не создавался,

а следовательно, и не было создателя. Мир развивался посте-

пенно.

Выявление. Однако эту «эволюцию

4

) не надо понимать бук-

вально,

ибо здесь скорее выявление пракрити, чем эволюция, раз-

витие.

Это выявление идет в

двух

направлениях — в физическом и

в

психическом. На первой ступени выявления в физическом аспек-

те образуются

«махас»

— величие, мощь, изобилие, зародыш огром-

ного мира, а в психическом —

«буддхи»—

ум, разум, т. е. как бы

душа

мира, мировой дух. В свою очередь,

буддхи

двояк. В своем

чистом виде, т. е. когда в

буддхи

преобладает гуна саттва,

буддхи

имеет такие качества, как добродетель, познание, отрешенность,

совершенство, т. е. самому вселенскому уму приписываются черты

идеального человека, как оп представлялся древнеиндийскому со-

знанию

(в его преобладающем аспекте). Будучи же испорченным

88

гуной тамас,

буддхи

приобретает такие противоположные качества,

как

порок, неведение, привязанность п несовершенство. Таким об-

разом,

гуны налагают свою печать уже на мировой дух. В этом

вторичном дуализме махаса и

буддхи

санкхья

делает

крен в сто-

рону психического. Мироздание как таковое санкхья осмыслить не

может

даже

в самом общем виде. Поэтому самостоятельность

маха-

са скрадывается. В трактате Харибхадры «Шад-даршана-самуччая»

махас

(«махат»—

великий) оказывается

даже

эпитетом

буддхи.

Поэтому дуализм санкхьи непоследователен. Это же видно и на

второй ступени выявления «пепроявленного» (пракрита). Факти-

чески все возникает из

буддхи,

т. е. материализованного вселен-

ского разума. Непосредственно из него проистекает то, что называ-

ется аханкара, т. е. «делающий я», некое самосознание, «сознание

своего я». В аханкаре же

могут

преобладать как

гуиа

саттва, так

и

гуна тамас. Из аханкары, в котором преобладает тамас, образу-

ются пять танматр, т. е. тонких, не воспринимаемых чувствами

сущностей пяти первоэлементов (бхут), из которых далее образу-

ются пять

грубых

вещественных сущностей. Это земля, вода, воз-

дух, огонь и, наконец,

эфир.

Из аханкары же, в котором преобла-

дает

саттва, образуются пять органов восприятия, пять органов

действия, а также ум — манас.

Пять

органов восприятия (зрение,

слух,

обоняние, вкус и ося-

зание)

и пять органов действия (рот, руки, ноги, орган выделения

и

орган деторождения) составляют десять внешних органов. Буд-

дхи, аханкара и манас — три внутренних органа. К этому надо до-

бавить пять танматр и пять соответствующих им

бхут.

Всего полу-

чается двадцать три начала. Пракрита

будет

двадцать четвертым,

а пуруша — двадцать пятым. «Итак, в санкхье двадцать пять ка-

тегорий»,— сказано в вышеназванном трактате

1

.

Но

из этих категорий пуруша стоит особо, сам по себе. Он пре-

выше всего. Это и есть наше подлинное «я». Только невежествен-

ный

человек отождествляет свое «я» с телом, с чувствами и

даже

с умом. Все это формы «не-я>. В непонимании этого —причина

страдания. Достаточно понять, что наше подлинное «я» вне вре-

мени

и пространства, вне тела и

даже

ума, как страдание якобы

утрачивает свою причину. Торжествует в нас свободный, вечный и

бессмертный пуруша, блаженный владыка, который не совершает

действий и сам не подвергается воздействию. Он не страдает. И

такое освобождение от страдания возможно при жизни. Этому и

учит

санкхья. На этом примере хорошо видна этическая направ-

ленность древнеиндийской философии, ее нацеленность на осво-

бождение именно в том специфическом смысле, который преобла-

дал в индийском мировоззрении на протяжении многих веков.

Дуализм классической санкхьи фактически мнимый. Это не дуа-

лизм материи и

духа.

Дух как пуруша остается в стороне. Но под

его влиянием в первоначально иепроявленной пракрита проявля-

1

Антология мировой философии, т. 1, ч. 1, с. 146.

89

ется своего рода отражение пуруши в

буддхи,

аханкареиманасе —

это

как бы ступени возрастающей материализации сознания, кото

рой

надо противопоставить снятие самосознания п отказ от мира.

В этом н состоит, согласно санкхье, мокша.

Теистическая санххья. С якобы дуалистической санкхьей

вполне уживалась та теистическая санкхья, которой мы уже косну-

лись в связи с «Бхагавадгитой» и в которой говорили о

гуиах.

Был

отмечен дуализм

«Гиты»,

поскольку там сказано, что «Пракрита

и

Пуруша... безначальны

оба»

(XIII, 19). В главе XIII

«Гиты»

о

пракрита и пуруше говорится подробно. Там «пракрита» — «поле»,

а

«пуруша»

— «познавший поле». «Поле» там велико.

Туда

отнесе-

но

прежде всего пракрита в состоянии пралаи, т. е. непроявленное:

такое состояние пракрита, когда гуны полностью уравновешены.

Процесс

проявления пракрита связывается там с нарушением

равновесия гун. Далее к

«полю»

отнесены

буддхи,

аханкара, ма-

нас,

а также остальные десять индрий (т. е. органы восприятия и

органы действия), а также то, что европееец только и связал бы

с «полем», т. е. с объектом,— «великие

сути»,

т. е. вещественные

первоэлементы. Говорится также и о пяти «пастбищах орга-

нов

чувств»—это звук и прочее, т. е. то, что непосредственно вос-

принимается

органами чувств. Но этого мало. К объекту («полю»)

привязаны

н явно субъективные уже состояния: «влеченье, отвра-

щенье,

приятное, неприятное, связи, сознание, крепость». Что же

тогда остается на долю «познавшего поля»? На долю знания? На

этот вопрос мы уже ответили в предыдущей лекции, когда говори-

ли

о знании в «Бхагавадгите». Напомним, что это «смирение, ис-

кренность,

честность, невреждение, терпенье, почитание учителя,

чистота, самообладание, стойкость, отвращение от предметов

чувств, от себялюбья свобода, понимание бедственности рожде-

нья...» и так далее (см. выше). Все это свидетельствует о крайней

незрелости древнеиндийской философии, неспособной провести

сколько-нибудь четкого разделения мира на объект и субъект, вы-

членить субъект из нерасчлененного объекта и понять истинную

природу

знания.

Высшее же знание

«Гита»

полагает в сведении дуализма пу-

рущи и пракрити к Брахману (Брахмо) и Атману. «Я тебе сооб-

щу, что подлежит Познанью, познавшие это достигают бессмертия.

Безначально

Запредельное Брахмо, ни как Сущее, ни как Не-Су-

щее,

его не определяют» (XII, 12). Далее мы читаем: «У Него вез-

де руки, ноги, везде глаза, уши, головы, лица. Все слыша, все

объемля, Оно пребывает в мире, качествами всех чувств сверкая,

ото всех чувств свободно, бескачественное качествами наслажда-

ется, все. содержащее, лишенное связей, вне и внутри существ, не-

движное и все же в движеньи. Оно по своей тонкости непостижи-

мо» (XIII, 12—15). Весь мировоззренческий пафос «Бхагавадгиты»

сводится к сведению всего многообразия мира к Брахмо: «Брахмо

есть Высшее Непреходящее, Самосущее есть Высший

Атман»

(VIII,

2). «Я этого мира Отец, Мать, творец, предок, Я предмет

познанья,

слог АУМ, очиститель, Риг, Сама, Яджур; путь, супруг,

90