Дэвис Н. История Европы

Подождите немного. Документ загружается.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

241

HEJNAL

HEJNAL, восходящий к венгерскому слову, означающему «восход», а также специально

воен. «утренняя заря», в польском языке употребляется как термин, обозначающий звук

трубы как сигнал тревоги при приближении врага.

В наше время hejnal mariacki (горн собора Девы Марии) — одна из

достопримечательностей древнего Кракова. Он раздается с башни старинного собора,

выходящего на городскую площадь. Он звучит каждый час, днем и ночью, летом и зимой; и

каждый раз он повторяется четырежды: на север, юг, восток и запад. Это простая мелодия

открытых аккордов, которая всегда неожиданно обрывается в середине последней каденции.

Весь ритуал совершается в память о горнисте, который был застрелен монгольской стрелой

(попавшей ему в горло), когда он трубил тревогу в 1241 г. или, может быть, в 1259 г. Тру-

бач, хотя его и прервали, поднял горожан, и они смогли бежать. Уцелевшие горожане

решили навечно сохранить должность городского трубача.

Ритуал поддерживался 700 лет с коротким перерывом в XIX в. и на время немецкой

оккупации в 1939-1945 гг. Он старше даже той церкви, где он совершается. Мелодия

окончательно оформилась в XVII в. После 1945 г. польское радио сделало эту мелодию

прелюдией к сигналу времени в полдень. Теперь она напоминает миллионам слушателей и о

древности польской культуры, и об уязвимости территории Польши. Это — редкое живое

воспоминание о Чингисхане и его всадниках, проникших в сердце Европы. (С

благодарностью проф. Яцеку Возняковскому, историку искусств, бывшему в 1991 г. мэром

города Кракова.)

25 октября 1405 г. швейцарский город Лозанна был разру-

шен пожаром. Епископ немедленно издал эдикт (из 11 пунктов) о противопожарных

мерах. Пункт 5 гласил, что «каждый час ночью один из стражников на башне собора должен

прокричать час и позвать других городских стражников... под страхом уплаты 6 денье за

каждый пропущенный час». И теперь, шесть столетий спустя, с 10 часов вечера крик

стражника разносится эхом на четыре стороны света.

В Рипон в Йоркшире говорят, что городской трубач трубит каждый вечер непрерывно с

886 г.

Европейская ассоциация стражников на земле и на башнях была основана в 1987 г. в

Эбельтофте в Дании. Большинство ее членов — это местные объединения, являющиеся

современными реконструкциями. Но Краков, Лозанна и Рипон, а также Аннаберг, Целле и

Нордлинген в Германии и Истад в Швеции составляют группу избранных, которые могут

сказать о себе, что несут дозор «от века».

стиане и совершают богослужение по греческому канону. У них есть несколько королей

и собственный язык. Это люди очень неотесанные. Но очень красивые, как мужчины, так и

женщины; имеют исключительно хороший характер, высокие, хорошего сложения;

женщины тоже... статные со светлыми волосами, которые они обычно носят длинными. Эта

страна платит дань западным татарам... Здесь собирают в огромных количествах меха

соболей, куницы, лис... а также много воска. Здесь имеется несколько серебряных

рудников... Это исключительно холодный район, и меня уверяли, что он протянулся даже

до Северного океана, где... ловят в больших количествах соколов»

48

.

Несмотря на бытовавшие раньше среди историков мнения, экономическая жизнь в

Средние века вовсе не переживала застой. Историки одной школы даже считают, что

происходившая в то время «сельскохозяйственная революция имела не менее важные

последствия, чем так называемая промышленная революция» XIX века

49

. Сторонники этой

точки зрения указывают на появление новых энергетических источников, как водяные и

ветряные мельницы, на расширение разработки минералов, на огромное значение

железного плуга и лошадиной силы, введение севооборота и улучшение питания. НОВЫМ

технологиям иногда требовались столетия для того, чтобы они прижились, но в

долгосрочной перспективе решающее значе-

268 MEDIUM

БУДА

В 1244 г. король Венгрии Бела IV даровал хартию прав «свободному городу Пешту» на

Дунае. Это его решение было частью широкой программы восстановления после татарского

вторжения. Отныне город подлежал самоуправлению по Магдебургскому праву, за королем

сохранялись лишь номинальная власть. Со временем такой же статус получил и замковый

пригород Буда на противоположном берегу реки, так что на одной городской территории

появилось две единицы, каждая со своей юрисдикцией. (Martyn Rady, Mediaeval Buda: a study

of municipal Government and Jurisdiction (Boulder, 1985).)

Буда (по-немецки Often) стала королевской столицей Венгрии после Эстергома в 1361 г.

Будущность города обычно зависела от того, кто предоставил ему права на основание.

Хотя обычно муниципальные хартии даровались королями или князьями, но в этом

участвовали и епископы, особенно в Германии. Там же, где была сильна местная знать, как в

Венгрии или в Польше, возникали частные города, образуя своего рода островки

иммунитета, куда не могли дотянуться руки государства или Церкви. Рост городов

исключительно усилил центробежные тенденции позднего средневековья. В Венгрии они

дополнялись системой территориальных графств и свобод знати.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

242

Принятие каким-то городом Магдебургского права не обязательно означало, что это было

германское поселение. Магдебургское право широко применялось в Восточной и

Центральной Европе и германскими, и негерманскими городами. Тем

не менее и в Пеште, и в Буде всегда, даже во времена Оттоманского господства,

существовала сильная немецкая община. Города-близнецы объединились в единое

муниципальное образование только в 1872 г., то есть когда Венгрия подтвердила свой статус

отдельного государства в границах двуединой монархии Габсбургов. В 1896 г. Буда и Пешт

стали местом экстравагантных празднеств по поводу тысячелетия основания Венгрии.

Венгерский «миллениум», естественно, сосредоточился на личности св. Стефана и на

подаренной папой короне. Это событие, как и основание Пешта, послужило укреплению

связей с Западом. Супруга Стефана Гизелла была сестрой Генриха Баварского (будущего

германского императора, который также был канонизирован). Коронация в 1001 г. помогла

Стефану вытеснить болгарских и других православных претендентов на трон. С тех пор

Венгрия (как и Польша) прочно связала себя с западным, католическим миром.

Корона, на которой виднеется имя св. Стефана и которая является самым ценным

экспонатом Венгерского национального музея, стала символом исключительной

жизнестойкости венгерского государства. Полагают, что ее носили все венгерские короли от

Арпадов до Габсбургов, она была неотъемлемой участницей всех сколько-нибудь значимых

коронаций. Ее много раз теряли и находили, но никогда, не уничтожали. В 1405 г. она упала

незаметно в болото в Австрии, когда ее незаконно вывозил Сигизмунд Люксембургский, но

была сча-

стливо обретена вновь, поскольку на болото стали сходить лучи небесного света. В 1945

г. ее вновь тайно вывезли из страны в США и положили на хранение в Форт Нокс. Ее вернули

в Будапешт в 1978 г., хотя в Венгрии тогда еще правили коммунисты.

Интересно, что имеются сомнения, принадлежала ли «корона св. Стефана» когда-нибудь

св. Стефану. И возможно ли (невзирая на позднейшие атрибуции), чтобы она вела свое

происхождение из Рима. Сейчас ученые придерживаются мнения, что главная золотая часть

короны — corona graeca — была создана в Византии в XI в. для Синадены, супруги Гезы I

(правил 1074-1077 гг.). Традиционно считали, что греческая корона была приварена к более

старой короне — corona latina, сделанной для Стефана I. Сейчас считают, что единственное,

что связывает ее со св. Стефаном, —это крест, остаток Истинного Креста (ныне

утраченного), некогда венчавшего Латинскую корону.

Но каково бы ни было действительное происхождение короны, две ее составляющие —

греческая и латинская — как нельзя лучше напоминают нам о том месте, которое занимала

средневековая Венгрия в сердце христианского мира. Греческая корона обрамлена

различными драгоценными камнями и маленькими пластинками клуазоне (перегородчатой

эмали). Спереди надо лбом располагается приподнятая пластинка с изображением Христа

Пантократора; сзади (симметрично) пластинка с изображением императора Михаила VII Дуки

(правил в 1071-1078 гг.) с зе-

Средние века, ок. 750-1270 269

леным нимбом. По бокам от императора портреты его сына Константина и короля Гезы.

Пластинка с изображением Гезы имеет греческую надпись: GEOBITZ PISTOS KRALES

TURIAS «Геза верный, король Турции». По ободку византийские изображения архангелов и

святых. Латинская корона укра-

шена восемью пластинами с изображением апостолов и Христа на троне. Наклонный

золотой крест, который заменил первоначальный крест, исчезнувший в 1551 г., перед первой

коронаций Габсбургов, хрупко венчает все целое.

Несомненно лишь то качество, которое весьма уместно

приписывают короне, — inamissibilis — неспособность потеряться. (Inamissible. Now rare,

1649— . Not liable to be lost. SOED. [Henry Bogdan, Histoire de Hongrie (Paris, 1966), 14.] Lovag

Zsuzsa, The Hungarian Crown and other regalia (Hungarian National Museum), Budapest, 1986.)

ние имела вызванная ими ценная реакция. Сельское хозяйство распространялось на

более тяжелые, но и более плодородные почвы долин. В связи с ростом производства

продуктов питания происходит демографический взрыв, особенно на севере Франции и в

Нидерландах. Растущее население наполняло новые города и становилось новой рабочей

силой. Рабочая сила могла быть применена в новых предприятиях, таких как разработка

полезных ископаемых или ткачество: расцвели новые текстильные города. Непрерывно

росла морская торговля. [МУРАНО]

Другие историки идут еще дальше. Сравнительно с предшествующим состоянием

впечатлял бурный рост городов, а деятельность (в этих городах) рассматривается учеными

как начало европейской экономики

50

. Нам это кажется преувеличением. Гигантские

ежегодные ярмарки, которые проводились с 1180 г. на равнинах Шампани, у Ланьи,

Прованса, Труа или Вар-сюр-Оби уже представляли собой огромное достижение. Они

располагались на полпути между городами в Ломбардии, в Рейнланде, в Нидерландах и на

севере Франции; здесь собирались купцы и финансисты с широкими международными

связями. Можно даже сказать, что эти ярмарки стали центром европейской, если не

всеевропейской, экономической системы.

Богатство городов породило множество политических проблем. Городские корпорации

постепенно накапливали средства, бросая вызов власти местного епископа или графа, а

гильдии и купеческие союзы в свою очередь оказывали давление на городские власти.

(Первая засвидетельствованная забастовка была организована ткачами Дуай в 1245 г.

51

)

Феодальные порядки слабели изнутри. В Германии по причине исключительной

независимости городов, таких как Кельн или Нюрн-

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

243

берг, ни Церковь, ни бароны не смогли восстановить авторитет Гогенштауфенов. В

Италии именно по причине колоссального богатства Милана, Генуи, Венеции и Флоренции

невозможно было остановить войны Гвельфов и Гибеллинов, причем и папа, и император

не хотели уступить. Перенаселенные города Фландрии стали важным источником миграции

на Восток. Восточная Европа уже тогда обнаруживала сильные отличия от Западной, хотя

тем не менее было и много общих признаков, и сильная взаимозависимость. Европа

развивалась.

Схидам, графство Голландии, 5 декабря 1262 г. «Хендрик, епископ Утрехта, в

навечерие памяти cв. Николая освятил новую церковь, стоящую «на новой земле» в

Схидаме, построенную и оборудованную графиней Алейдой ван Геннегаувег,

правительницей Голландии и Зеландии»

52

.

Два года спустя графиня Алейда повелела, чтобы через ручей Схи построили дамбу и

шлюз в том месте, где он вливался в воды морских приливов в дельте Рейна. Все это

должно было обеспечить водой канал, который соединял близлежащий город Дельфт с

крошечным речным портом Дельфсхавен. Постройки следовало произвести в соединении с

другой дамбой и плотиной через еще меньшую речку Ротте двумя милями выше по

течению. Три года спустя 11 августа 1270 г. молодой граф Флорис V даровал привилегии

бюргерам Роттердама

53

. Примерно в то же время начинается возведение дамбы на реке

Амстель в 35 милях к северу. Так шаг за шагом начинается укрощение дельты Рейна.

Эти дамбы не были самыми ранними рукотворными сооружениями в этом районе, и

предназначались они для облегчения торговой навигации

270 MEDIUM

МУРАНО

Мурано — это остров в Венецианском заливе. Здесь стоит построенная в 999 году

церковь в романском стиле Санта Мария э Донато, и здесь же находится стекольный завод

времен Венецианской республики.

Производством стекла в Европе занимались с древности, но греческое и римское стекло

было шероховатым и мутным. И только в Мурано примерно в конце XIII в. мастера создали

стекло, которое было прочным и прозрачным. Пару столетий рецепт держали в секрете, но

затем он каким-то образом проник в Нюрнберг, а оттуда распространился по всему

континенту.

Прозрачное стекло сделало возможным развитие оптики и было важнейшим шагом в

производстве точных приборов. К 1260 г., когда Роджер Бэкон, как полагают, сконструировал

первую пару очков, уже были известны линзы и рефракция света. (На одном портрете (в

витражах Страсбургского собора) император Генрих VII —умер 1313 г. — изображен в очках.)

В XIV—XVI вв. постепенно в моду входит оконное стекло: сначала в церквах и дворцах, а

затем и в более скромных жилищах. Стеклянные колбы, реторты и трубочки облегчали

эксперименты алхимиков, а затем

химиков. Стеклянные колпаки для защиты растений и теплицы совершенно преобразили

товарное садоводство. Микроскоп (1590), телескоп (1608), барометр (1644) и термометр

(1593) — все приборы с использованием стекла — совершенно изменили наши

представления о мире. Зеркало с посеребренной поверхностью, впервые произведенное в

Мурано, революционизировало наш взгляд на самих себя.

Общественные последствия производства стекла были еще более далеко идущими.

Употребление очков дало новые возможности чтения монахам и ученым и ускорило

распространение образования. Стеклянные окна доставляли большие возможности для

работы дома, особенно в северной Европе. Рабочее место теперь было лучше освещено и

теплее. Теплицы безмерно способствовали разведению цветов, фруктов, овощей, доставляя

более здоровую пищу и в больших количествах, иногда такую, которая до того была известна

только в Средиземноморье. Защищенные от дождя и ветра фонари, закрытые коляски и

часы появились повсюду, а прецизионные инструменты позволили развиваться многим

областям знаний: от астрономии до медицины.

Появление зеркала вызвало значительные психологические перемены. У людей, которые

смогли четко увидеть собственное изображение, развивалось совершенно новое сознание.

Они теперь лучше представляли себя не только собственный внешний вид, но и одежду,

прически и косметику. Они задумались о связи между внешностью, чертами лица и

внутренней жизнью, короче, начали изучать личность и индивидуальность. У них появилась

склонность к портретам, биографиям и моде. Совершенно несредневековая привычка

интроспекции хорошо отразилась в творчестве Рембрандта, например, а предельно — в

жанре романа. «Зеркальный зал» во дворце Версаля открылся 15 ноября 1684 г. и стал

чудом своего времени. Расположенные по всему фасаду центрального павильона

(выходящего окнами в парк), его колоссальные зеркала отражали свет семнадцати

громадных окон и семнадцати колоссальных люстр. Это был светский вариант

средневековых витражей собора в Шартре.

Древние смотрели через мутное стекло. Людям нового времени стекло позволило видеть

ясно, и потоки яркого света, потрясая, стали проникать в сокровенную глубину их существа.

в грозных водах, которые изогнулись здесь громадной аркой на более чем 25 000 км

2

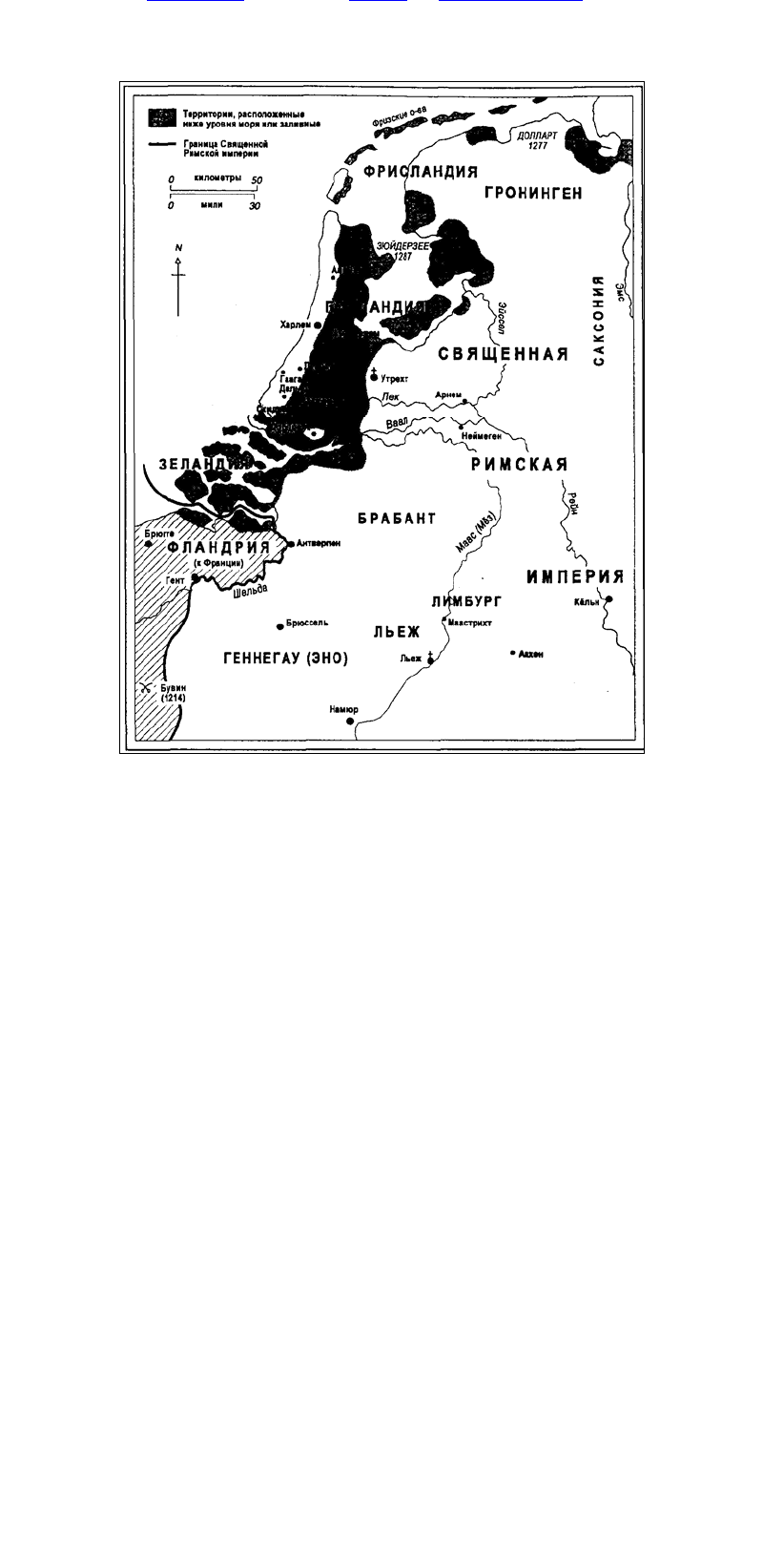

между Шельдой и Эмсом (см. Карта 13). Глядя на все это в ретроспективе, ясно, что это

были важнейшие действия, с которых началось развитие самого густонаселенного района

Европы, крупнейшего мирового порта и одной из самых характерных наций Европы. Но в

описываемое время этого, кажется, никто не понимал.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

244

Графство Голландия принадлежало к числу самых отдаленных и наименее развитых

территорий Священной Римской империи. Само название Holt-land (Болотная страна)

говорило о том, что она состояла почти целиком из заболоченных пространств. Это была

самая низинная из Низинных стран — Нидерландов. Между островами, расположившимися

кольцом со стороны моря, и самыми удаленными частями ее суши, по крайней мере,

271 Средние века, ок. 750-1270

ПЛУГ

Тяжелый, железный, трехчастный плуг был инструментом во много раз более

совершенным, чем его предшественница, простая деревянная coxa — aratrum. Плуг был

оснащен отвесным ножом, поперечным лемехом и косым (пологим) отвалом; очень часто

имел колесики и мог справиться даже с тяжелейшей почвой. Однако он требовал такой

тягловой силы, какой редко располагали в Древнем мире. Через тысячу лет после того, как

Плиний впервые увидел плуг в долине По, только в XI—ХII столетиях он вошел в

повседневное пользование в северной Европе. И все время главной проблемой было, как

его сдвинуть с места.

На раннем этапе средневековья нормой было запрягать в него волов. Мерой земли были

воловьи шкуры и воловья упряжь — единица пахотной земли, составляющая столько,

сколько можно было обработать одной упряжкой. Но волы были слишком медлительны, а

полная упряжь из восьми животных стоила очень дорого, не только при покупке, но и в

содержании. Коней, конечно, тоже разводили, но только быстрой породы, то есть не больших

и не таких сильных.

Для окончательной победы плуга необходимы были пять

условий: следовало начать разводить тягловых лошадей — разновидность каролингских

боевых коней. Во-вторых, должен был появиться хомут, — до 800 г. не известный, —

благодаря которому конь мог тянуть максимальный груз и одновременно не задохнуться. В-

третьих, следовало изобрести подкову, которая появилась около 900 года. Затем следовало

начать культивировать овес — основу корма для лошадей. Но самым важным было

введение севооборота, или трехпольной системы. Переход от двух- к трехпольной обработке

значительно повысил продуктивность крестьянского хозяйства: по меньшей мере, на 50%. С

введением севооборота не только стали выращивать четыре зерновые культуры, но также

крестьянский труд стало возможным разделить на весенний и осенний сев. Все эти

нововведения требовали и повышения производительности труда во время пахоты (см. илл.

29).

Не позднее XII века все элементы этой революции в северном сельском хозяйстве

регистрировались на всей территории от Франции до Польши. Историки могут по-разному

представлять некоторые простые уравнения, связанные с данной

темой (уравнение Мельтцена: «соха + перекрестная вспашка = квадратное поле» или

известное уравнение Марка Блоха: «трехчастный плуг + колесики = полоса = открытые поля

= коммунальное сельское хозяйство»). Но повсеместно принимаются общие принципы.

Квадратные поля, лежащие на горных склонах, которые требовали перекрестной обработки,

часто бросали, в то время как на тяжелых, но урожайных почвах в долинах появлялись поля

в форме длинных полос. Европейский пейзаж решительно изменился. Поля украсил

известный узор из пластов земли и борозд. Сэкономленное на пахоте время можно было

использовать для расширения запашки. Корчевали леса, осушали болота, у моря вырывали

польдеры. В долинах росли деревни, а обработка полос строилась в новых формах

общинного хозяйствования. Сельский совет и управители помещичьих усадеб принялись за

дело. В результате европейцы начали получать все больше качественного продовольствия,

которое вплоть до начала Промышленной революции могло обеспечить пропитание

пропорционально растущей численности населения.

две трети территории Голландии находились ниже уровня моря. По большей части она

состояла из грязевых отмелей, соляных болот, берегов различных протоков, коварных

заводей и предательских отмелей. Путешествовали здесь обычно на лодке, а зимой, когда

воды на отмелях сильно промерзали, устанавливалась надежная дорога по льду.

Дельта Рейна была самой молодой и самой подвижной поверхностью в Европе.

Появившись через несколько тысяч лет после последнего ледникового периода, она

оформилась под воздействием

соединенных сил трех текших на север рек: Шельды (Эскаута), Мааса (Мейса) и Риджна

(Рейна), западных ветров, морских приливов и отливов. В результате она была, видимо,

легко подвержена изменениям. Нанесенный морем песок образовал здесь массивные дюны

до 70 м высотой и 4-5 км шириной. За дюнами наносимые рекой отложения высились

подвижными нагромождениями, и потоки пресной воды рвались и в непрестанной борьбе

искали новые выходы в море. Во времена Рима здесь было несколько береговых

укреплений на

272 MEDIUM

песочном барьере за большой вдававшейся в сушу лагуной Флео Лакус. Старый Рейн

здесь выходил в море по каналу, который существует до сих пор в современном Лейдене, а

Старый Маас, извиваясь, проложил себе отдельный выход в 20 милях к югу.

Однако прошедшее тысячелетие принесло несколько драматических перемен. В 839 г.

большое наводнение направило главный поток Рейна в Маас, и появилось несколько

связующих каналов: Лек, Ваал и Новый Маас. Пресноводная лагуна на севере, обмелев,

отчасти заилилась. Затем, когда в XII—XIII вв. наступила более теплая климатическая фаза,

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

245

уровень моря постепенно повысился. Барьер дюн несколько раз прорывался, устье Шельды

разделилось на несколько каналов, подведя морские пути к самому Антверпену, и

появилось множество островов. Соленые морские воды устремились в северную лагуну и

превратили ее в широкий морской залив Зейдер-Зе, разделивший Фризию пополам. При

высоких приливах волны заливали протоки главных каналов, угрожая городам,

расположившимся по их берегам. Это и вызвало строительство дамб.

До середины XIII в. поселения людей в дельте были трех типов. По краю суши

протянулась цепочка древних городов. Арнем (Arenacum — «Песочный город»), рядом

Ниджмеген (Noviomagum

— «Новый базар») и Утрехт (Trajectum ad Rhenam

— «Рейнский брод») были римскими городами. Антверпен (Aen de Werpen — «Якорная

стоянка») вырос вокруг церкви Св. Аманда VII в. на берегах Шельды. Несколько

изолированных поселений находилось в дюнах, вроде аббатства Миддлбург на Вальхерен (с

1120 г.) или охотничьего поместья, построенного у с'Гравенхааге — «Графской изгороди»

(1242 г.). С подветренной стороны в дюнах удобно расположились рыбачьи деревни.

Некоторые, как Дордрехт (1220 г.), Гаарлем (1245 г.), Дельфт (1246 г.) и Алькмар (1254 г.),

выросли даже в города и получили хартии. Но ни один и в малой степени не мог сравниться

многочисленностью населения с большими текстильными городами соседней Фландрии.

Столетиями религиозная и светская власть была здесь в руках епископа Утрехта. А порты в

дельте с незапамятных времен были торговыми центрами побережья.

Мелиорация — это древнее искусство, которое все время совершенствуется. С

незапамятных времен в Голландии строили дома на характерных для

этой страны terpen — искусственных насыпях выше уровня паводковых вод. Их

упоминает Плиний. Самые ранние плотины zeewering - «защита от моря» — появляются в

VIII—IX вв. Речные же плотины начинают распространяться только после

усовершенствования шлюзовых ворот в XI в. Устройство польдеров, огороженных дамбами

полей, зависело от хитроумной системы дренажа, которая достигла достаточного уровня

лишь ок. 1150 года. Вокруг рядов свай, загнанных глубоко в мягкую землю, приходилось

строить плотины (и при том очень тяжелым трудом). Затем сооруженные основания

заполняли галькой, камнями и сажали траву, укрепляющую почву. Однажды устроенное,

такое поле приходилось в течение 10 — 15 лет буквально заливать пресной водой и

постоянно дренировать, удаляя соль. Только после этого богатая наносная почва начинала

вознаграждать немалые усилия тружеников. Впрочем, плодородие этих полей вошло в

пословицу: они давали не только мясо, шерсть и шкуры овец и другого скота, который

пасся на прибрежных пастбищах, но обеспечивали интенсивную колонизацию этих мест и

производили в избытке продукты для экспорта в близлежащие города.

В XIII в. в Голландии только начинали создавать польдеры, и то только по краям болот.

До того, как в дело пошли приводимые в движение ветром откачивающие воду помпы, не

было эффективных средств дренирования больших пространств. Громадный ущерб нанесло

страшное Елизаветинское наводнение 1421 г., когда затопило 72 деревни и 10000 человек и

были сведены на нет усилия двух столетий. Большую часть земли, лежавшей ниже уровня

моря, невозможно было постоянно и эффективно осушать до изобретения в 1550 г.

ветряных мельниц с вращающимися башнями, которые могли работать беспрерывно и

независимо от направления ветра. Но общий план культивации земель по всей Голландии в

целом появился только в 1918 г., когда был издан Акт о мелиорации земель. И

понадобилось еще одно катастрофическое наводнение 1953 г., чтобы появился грандиозный

План обустройства Дельты (1957-1986 гг.), который должен был зарегулировать реки и

наполнить каналы. Восемьсот лет изнурительной борьбы со стихиями не могли не оставить

отпечатка на людях, которые эту борьбу вели. Некоторые историки склонны видеть здесь

главное, что определило характер голландцев.

273 Средние века, ок. 750-1270

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

246

Карта 13

Возведение дамб было особым этапом в этой долгой истории. Оно положило начало

созданию системы водных путей внутрь страны, вглубь материка, функционирование

которой контролировали смотрители шлюзов. Поскольку морским судам нелегко было

проходить через узкие шлюзы, вокруг дамб возникали причалы, где привезенный морем

груз перегружался на маленькие речные баржи. Схидам-Роттердам и Амстердам возникли

в таких пунктах встречи морских путей с речными. Однако для того, чтобы они начали

выполнять свою исключительно важную роль, потребовалось еще немало усилий, и все в

целом привело к решительной победе над главными соперниками. Среди прочего, может

быть, самым главным было (хотя и гораздо позднее) насильственное сокрушение

Антверпена после навязанного закрытия движения но Шельде в 1648-1863 гг.

274 MEDIUM

Стратегическое положение Голландии на западной границе Империи было причиной ее

большой вовлеченности в политику. Некогда она была северной частью срединного

королевства Лотарингии. В начале X в. несколько лет она была в сфере влияния

западнофранкского королевства, пока не перешла окончательно в восточную, имперскую

сферу в 925 г. Затем в течение 300 лет как часть герцогства Нижней Лотарингии она была

втянута в бесконечные конфликты князей-феодалов, а также в их интриги с Империей и

возвышавшимся королевством Франции.

Графы Голландии вели свою родословную от Дирка I (Дитрих, Тьерри, или Теодорик),

потомка викингов, который обосновался в дельте в IX в. Дирку I были пожалованы земли

около гарлема в 922 г., в районе, который тогда назывался Кеннемерланд, там он основал

монастырь бенедиктинцев в Эгмонте. Однако наследственные богатства были обеспечены

лишь тогда, когда граф Дирк III, самовольно установив пошлины за проход в низовьях

Рейна, победил герцога Лотарингского в знаменитой битве на плотинах. Дирк III впервые

употребляет имя Голландия со своим титулом. С этого времени, обеспечив свою

безопасность в замке в харлеме, графы вступают в череду бесконечных феодальных

распрей. Голландия была одной из той дюжины стран, чьи интересы выходили за границы

Империи. Ни император, ни король Франции не могли на нее влиять постоянно, кроме как

через разные меняющиеся союзы своих вассалов. Для сугубо практических целей феодалы

Нидерландов — неясно определявшейся территории от Рейнской области до Пикардии —

определяли, что такое Нидерланды, между собой. Таким образом, они постепенно

формировали регион, имевший собственное лицо и собственную судьбу, которая не была

ни германской, ни французской.

В Нидерландах Голландия, должно быть, считалась небольшим светилом.

Могущественные епископы Утрехта и Льежа, герцоги Лотарингские и Брабантские, а также

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

247

соседнее графство Фландрия были гораздо значительнее. Удачное соперничество

Голландии с Фландрией за контроль над островами Зеландии продолжалось столетиями до

Брюссельского мира 1253 г. А покорение ею свирепых обитателей Фризии и Фрисландии

(которые оставались язычниками до времени

Карла Великого) следует приписать, скорее, морской стихии, чем собственно

завоеванию. Эти несчастные фрисландцы (вместе с избыточным населением городов

Фландрии) стали главным контингентом эмигрантов на земли восточных болот Германии.

И тем не менее графы Голландии обладали значительным политическим влиянием.

Вильгельм I (правил 1205-1222 гг.) сражался при Бувине на стороне императора и был

захвачен в плен французами. Подобно своему предшественнику, который отобрал у

сарацин Лиссабон, он стал вдохновенным крестоносцем. Он умер в Египте после того, как

принимал участие в осаде Дамиетты. Вильгельм II (правил 1234-1256 гг.) претендовал на

высшее (императорское) положение. Будучи младшим сыном, он был выращен верным

сыном Церкви своим опекуном — епископом Утрехтским и оказался вознесен в высшие

сферы, когда папа Иннокентий IV пытался сместить Гогенштауфенов. (см. с. 353.) В 1247 г.

он был коронован в Аахене при содействии Церкви королем (или антикоролем) Римским

(Романским). Женатый на герцогине из рода Гвельфов и в союзе с сильной конфедерацией

Рейнских городов, он ненадолго занимает решающее положение в междоусобной борьбе в

Германии. В январе 1256 г. он отправляется в Голландию, чтобы до своей коронации

императором Рима разрешить возникшую там местную проблему. Но трещина во льду, в

которую провалились тяжеловооруженный всадник и его тяжеловооруженная лошадь,

мгновенно положила конец многообещающей карьере. Если бы не несчастный случай, то

этот голландец стал бы императором Священной Римской империи.

Флорису V (правил 1256-1296 гг.), правящему графу и внуку Вильгельма II, предстояло

стать предпоследним в первой голландской династии. Этот правитель покончил, наконец, с

неприятностями во Фризии и завоевал признание даже самых скромных своих подданных.

Столкнувшись с восстанием крестьян, которые присоединились к восставшей черни

Утрехта, он решился на то, чтобы ограничить произвол своих бейлифов и ввести писаный

правовой кодекс. Легенды помнят о нем как о der keerlen God (Крестьянском боге). Многие

годы он был в союзе с Эдуардом I Английским и даже отправил к английскому двору

своего сына и наследника. Там этот последний

Средние века, ок. 750-1270 275

получил образование и женился. Это был граф Флорис, герой «Рифмованных хроник»

Голландии (Rijmkronik van Melis Stoke): «Так окончилось правление этого молодого

человека (который) был чудом истории»

54

.

Алейда ван Генегувен была теткой и опекуном молодого Флориса V. В качестве

регентши в младенчество графа она стала одной из нескольких облеченных властью

женщин, какие когда-либо держали бразды правления в Нидерландах. Из этих женщин

самой выдающейся была удивительная Маргарита Фландрская. Известная под именем

Zwarte Griet (Черной Мег) графиня Маргарита (ум. 1280 г.) оказалась в центре таких

феодальных удач и несчастий, какие только можно вообразить. Она была младшей дочерью

графа Болдуина IX, возглавившего Четвертый крестовый поход и захватившего Латинскую

империю на Востоке. Она родилась в Константинополе, как и ее сестра Иоанна, и была

привезена оттуда уже после смерти отца, после чего (вместе с сестрой) стала заложницей

политики Иннокентия III. Ребенком она наблюдала, как ее молоденькая сестра была выдана

замуж за Фернандо Португальского, племянника короля Франции, сама же она стала

ребенком-невестой Бухарда д'Авезне, лорда Хайнаулта. После битвы при Бувине, в

результате которой Фернандо был отправлен в луврские подземелья, ее сестра вышла замуж

во второй раз за Тома Савойского, а она сама (по настоянию папы) развелась с мужем и

вышла замуж за французского рыцаря Ги де Дамье. К 1244 г., когда она стала (после

Иоанны) графиней Хайнаултской и Фландрской, у нее было пять сыновей от двух браков и

она была уже в преклонных для своего времени летах. Она не могла помешать двум своим

сыновьям вступить в борьбу друг с другом за ее наследство и вынуждена была принять

посредничество св. Людовика, который отдал Хайнаулт Жану д'Авезне, а Фландрию —

Гийому де Дамье. Она пережила обоих.

Фландрия, которую раздирало соперничество Брюгге и Гента, была тем не менее

главным призом политической борьбы в Нидерландах. Ее судьба не была безразлична для

Голландии. В прошлом графы Фландрии балансировали между Империей и Францией и

принимали феодальные наделы от обеих сторон, в результате чего сложи-

лись территории, известные как Kroon-Vlaanderen и Rijks-Vlaanderen, После Бувине,

однако, влияние Франции сильно возросло и привело, наконец, к полномасштабной

французской оккупации.

В 1265 г. борьба палы с императором быстро приближалась к своей кульминации. После

смерти Фридриха II папский престол заблокировал Гогенштауфенам возможность

наследования; а междуцарствие в самой Империи, так и не разрешившееся из-за

несчастного случая с графом Вильгельмом, вызывало еще большие осложнения. В 1257 г.

состоялись двойные выборы: первое собрание имперских выборщиков решило в пользу

Ричарда, графа Корнуэльского, младшего брата Генриха III Английского; второе — в

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

248

пользу Альфонсо, короля Кастилии. В отличие от Альфонсо, который оставался дома в

Толедо, граф Ричард отправился на свою коронацию королем Римлян. Но ни один из

соперничавших кандидатов не смог осуществить свою власть над всей Германией.

Ричард Корнуэльский (1209-1272 гг.) был одним из богатейших людей своего времени и

имел множество важных связей

55

. Помимо графства, он владел еще корнуэльскими

оловянными шахтами, что можно было приравнять ко второму графству; а то, что он был

управляющим монетным двором и реформированной денежной системой в Англии,

принесло ему сказочный доход в наличных. Через своего советника по финансам Абрахама

Беркхамстедского он был в состоянии давать в долг королям и кардиналам; так что ему не

составило труда выделить 28 ООО марок для смазки выборной машины в Германии. Будучи

лордом Корфе, Веллигфорда и Беркхамстеда, он в свое время ненадолго заинтересовался

оппозицией баронов в Англии и был известен как один из очень немногих баронов, кто

действительно говорил по-английски. Как титулярный граф Пуату, он имел интересы в

Гаскони, где выполнял обязанности королевского управителя. Он в свое время возглавил

крестовый поход на Акру, но использовал эту экспедицию для того, чтобы лично

познакомиться с двумя своими зятьями: сначала — со св. Людовиком в Париже, а потом —

с Фридрихом II на Сицилии. У него были крепкие родственные связи в Нидерландах. К

тому времени, когда Флорис V поспешил в Лондон, чтобы лично засвидетельствовать ему

свое почтение, он как раз

276 MEDIUM

собирался жениться в третий раз (после Изабеллы Маршальской и Сантии Прованской)

на Беатрисе, графине Фалкенбургской в Брабанте.

Но в течение 1265 г. графу Ричарду в основном не везло. Три поездки в Германию

ничего ему не принесли. Больше того, вовлеченный в борьбу с баронами своего брата и

захваченный людьми де Монфора, он теперь томился в заключении в замке Кенилворс.

Бесславные его приключения после битвы при Льюисе, где он прятался на мельнице,

породили одну из самых ранних английских политических сатир (написанной на

комическом волапюке из немецких и английских слов)

56

.

В указанное время королевская партия в Англии стяжала себе громадную и искреннюю

ненависть. Симон де Монфор, protector gentis Angliае, считался тогда главой борьбы с

угнетателями:

Его зовут Монфор.

Он наш защитник и так силен,

И такой великий рыцарь.

Послушай, я вполне согласен:

Он любит правду и ненавидит ложь.

И так он победит

57

.

Когда Симон был убит у Ившема 4 августа 1265 г., его товарищи все до единого погибли

на поле боя на Грин Хилл; его оплакивали как святого и мученика.

В тот же год состоялись выборы папы. Клемент IV был французом; некогда, еще как Ги

Фулькоди Ле Гро, он имел жену и детей и служил советником права у св. Людовика. Рим и

Северная Италия в то время симпатизировали Гогенштауфенам так сильно, что Клемент IV

вынужден был, возвращаясь из Англии, где он был легатом, путешествовать, переодевшись

монахом, и поселиться в Перудже. Оттуда он устроил передачу Карлу Анжуйскому

королевства Сицилии и Неаполя; а также изыскал средства для жестоких кампаний,

которые должны были покончить сначала с незаконным сыном императора Манфредом, а

затем с племянником Манфреда — юным Конрадином. Из Перуджи он также посылает в

аббатство Эгмонт в Голландии буллу, подтверждающую его древние нрава и привилегии

58

.

Как и гражданская война в Англии, междуцарствие в Германии повергло страну в хаос:

«Открылись все шлюзы анархии; прелаты и бароны

силой расширяли свои владения; рыцари-разбойники во множестве орудовали на

дорогах и реках; нищета и угнетение слабых и тирания и насилия сильных были таковы,

каких не видали веками... Римской империи теперь предстояло исчезнуть»

59

.

Но нетрадиционно мыслящие историки смотрят на несчастия Империи не так

трагически. В отсутствие императора вырастают несколько региональных и городских

государств, которые затем сыграли важную роль в истории Европы. Среди прочих в тени

слабой Империи расцвели Нидерланды.

Однако Голландия не была фокусом ни политики Нидерландов, ни голландского языка.

Различные варианты протосреднеголландского языка были в употреблении повсюду в

Нидерландах вплоть до Кортрийка (Куртрай) и Рийселя (Лилль) на западе. В Хайнаулте и

Намюре, а также среди знати вообще преобладал французский. Нижненемецкий заходил за

восточные границы Германии на восточных границах в Гвельдерсе. Но больше всего

носителей голландского языка было в городах Фландрии. Диалектных различий между

Vlaams (фламандским) и Hollandish (голландским) не отмечалось. Голландия все еще не

завершила ассимиляцию фризского, франкского и саксонского элементов. В особенности

фризский, который из германских наречий ближе всего стоял к английскому, был широко

распространен на севере Голландии и на островах. И лишь гораздо позже Голландия стала

страной «стандарта» голландцев — Нидерландами.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

249

Также и голландская литература создавалась в основном на языке, на котором говорили

во Фландрии. Голландия XIII в. была родиной нескольких значительных произведений,

таких как Эгмонтские хроники или фантастического произведения о зверях Van den Vos

Reinarde (ок. 1270 г.) некоего Виллема. Но наиболее значительные авторы, такие как Якоб

ван Маерлент (ок. 1235-1271 гг.), автор Героических подвигов Александра (1258 г.),

родившийся в Брюгге, были фламандцами (Flemings).

Торговля с другими странами все еще была слаба. Дордрехт, где был построен замок для

устрашения кораблей, промышлявших между Рейном и Северным морем, был

единственным крупным портом. Он поддерживал связи с Англией и

277 Средние века, ок. 750-1270

надеялся отобрать прибыльную английскую торговлю у более богатых фламандских

портов на этом же побережье. Регулярных же связей с Балтикой или Русью не было вовсе

60

.

Общественные порядки в Голландии не походили на то, что принято считать обычным

устройством «века феодализма». На самом деле, феодальные институты были слабы.

Крепостное состояние отмечается только на землях Церкви, а обычными были поселения

свободных крестьян и независимых рыбаков. Знать, хотя она и была глубоко интегрирована

в рыцарские и землевладельческие структуры, не имела никакой систематической

феодальной иерархии. Города, несмотря на свои маленькие размеры, брали пример с

близлежащей Рейнской области и готовились сыграть существенную роль. Нетипична была

и религиозная жизнь Голландии. Епископ Утрехта все больше терял власть и вовсе не мог

осуществлять светскую и правовую власть в таком объеме, как епископ соседнего Льежа.

Несмотря на то, что появлялись новые религиозные организации и монахи, ни новые

монастыри, ни новые монашеские ордена не сумели явно проявиться в стране. Фризия была

известным прибежищем уцелевших язычников, и существование здесь мистически

настроенных непокорных сект было признанным фактом.

Всякий рассказ о ранней истории Голландии предполагает то общее заблуждение, будто

в средневековую эпоху уже имелись в зачатке национальные образования поздней Европы.

На самом деле, XIII в. — это середина того отрезка времени, который отделяет наше Новое

время от так называемого Зарождения Европы на обломках классического мира. Можно

было бы предположить, что национальные образования, которые станут играть главную

роль в конце нашего рассказа, могли быть в то время, если уж не полуоформлены, то, по

крайней мере, различимы. Но это не так. Поскольку же речь идет о Нидерландах, то

известные обозначения Голландия, голландский и Нидерланды в то время означали вовсе не

то, что они стали означать позднее. Современный наш миф о неизменном единстве нации и

ее исконной территории тогда просто не имел смысла. В XIII в. Голландия не была сердцем

голландского народа. А большая часть той территории, которая спустя 300-400 лет стала

территориаль-

ной основой голландского национального самосознания, еще не была даже отвоевана.

Да и на большей части Европы в 1265 г. также не были различимы национальные

образования. В разгар христианской реконкисты такие государства Иберии, как

Португалия, Кастилия и Арагон, вовсе не считали, что принадлежат к общей всем им

Испании. В год рождения Данте поражение Гогенштауфенов покончило с мечтой о

единстве Италии. Тогда, во время монгольского нашествия и раздробленности, единая

Польша была всего лишь воспоминанием. Не было уже Руси, что уж говорить о понятии

Россия! Правда, существовало построенное на развалинах империи Плантагенетов

королевство Англия, но его связи с континентом в Гаскони и Аквитании были крепче, чем

связи с Уэльсом и Ирландией.

Культура франкоговорящей английской знати была иной, чем у всего народа Англии, а

сопротивление баронов в Англии возглавляли авантюристы с континента вроде де

Монфора. И уж конечно не было никакого чувства принадлежности к Британии. Шотландия

все еще спорила за территории с норвежцами, только что вторгшимися на северные

острова. При св. Людовике королевство Франции простерлось от Ла-Манша до

Средиземноморья. Но это было лишь собрание самых разнородных элементов, которым

еще предстояло распасться, прежде чем они будут собраны во второй раз в более

однородное целое. Междуцарствие показало, что Германская империя существовала уже

только по названию. Ее безнадежно раздирали непримиримые интересы германских и

итальянских территорий по разные стороны Альп. Не было такой страны, как Швейцария, а

еще Габсбургам предстояло переместиться в Австрию. Пруссия Тевтонского ордена стояла

в самом начале своего пути, но она вовсе не походила на Пруссию Гогенцолернов, которые

в 1265 г. оставались еще в своем родном замке в Швабии. В Скандинавии Норвегия ушла

из-под опеки Дании, но не надолго. Шведы, как и литовцы, были втянуты в международные

завоевания на Востоке. На вершине своей славы была Богемия при Оттокаре II (правил

1253-1278 гг.), только что аннексировавшая Австрию и Штирию. Венгрия была в полном

упадке после двух монгольских вторжений и накану-

278 MEDIUM

не падения Арпадской династии. Старейшая в Европе Византийская империя за четыре

года до того вернула себе Константинополь и вытеснила латинских узурпаторов в их

укрепления (pied-ā-terre) в Греции. Но ни одно из перечисленные образований не дожило до

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

250

новейших времен.

Так что не приходится говорить о национальных государствах в XIII в. Но если бы нам

пришлось сказать, что какие-то национальные образования успешно развивались в это

время, так ими бы оказались маленькие страны, которые сумели отделиться от соседей.

Кандидатами в таковые оказались бы Португалия, Дания и (на Балканах) Сербия и

Болгария. В 1180-е гг. и Сербия, и Болгария вновь завоевывают независимость от Византии.

Но еще важнее то, что в это время они создают собственные православные церкви с

собственными патриархами — Болгария в 1235 г., Сербия в 1346 г. У них в руках

оказывается мощный инструмент утверждения национального самосознания, воспитания и

образования собственной национальной элиты, политического воздействия на народ и

освящения национальных институтов. Это был шаг, который христианские страны смогли

совершить только во время Реформации, а Московская Русь только в 1589 г. Эти два

славянских народа к тому же укрепили и собственные братские связи, которым предстояло

пройти проверку 500-летним турецким гнетом. Потому что Европа доживала последние

десятилетия перед приходом эпохи турок-османов и вторым наступлением Ислама. Все еще

был открыт шелковый путь на Восток. Путешественники-христиане рассказывали о

поездках в страну татар. В тот год, когда над рекой Амстел была основана «Венеция

Севера», Марко Поло отправился из Риальто в Китай.

Голландские историки (как вообще все историки) поддаются искушению читать

историю задом наперед. Когда в XIX в. впервые создавались национальные истории,

Нидерланды только что разделились на два королевства: Бельгию и Голландию; тогда стали

придерживаться мнения, что фламандцы и голландцы существовали как отдельные общины

от века. Много трудов пришлось положить, чтобы доказать, что, например, средневековые

церкви Слуиса (с одной стороны Шельда) были жемчужинами голландского стиля, а церкви

Дамме (на другом берегу) — сокровища-

ми фламандского наследия. И историкам потребовалось немало воображения, чтобы

продемонстрировать, что разделения на голландскую и бельгийскую традиции не было до

самой Нидерландской революции 1566-1648 гг. (см. сс. 534-539). Это восстание

произвольно остановило начавшийся раньше него рост общего, так сказать,

«нидерландского» самосознания. Труднее было предположить, что на ранних этапах

истории не было вообще чувства принадлежности к некоторой (национальной) общности, и

еще труднее, что не Голландия вообще лежала в основе голландскости (чувства

принадлежности к голландцам). Понадобится еще много поворотов при бургундском и

габсбургском правлении и много перемен в экономике и демографии, прежде чем Страна

дамб определится в своем теперешнем виде и роли. В конце концов, только в 1593 г. Кароль

Клусиус (1526-1609 гг.), профессор медицины из Лейдена, привез из Турции первую

луковицу тюльпана и посадил ее в плодородную почву между Лейденом и Харлемом.

Во всех этих вопросах о национальности главное — это самосознание. Голландский

историк пишет, что национальность заключена не в крови и не в родной земле, и даже не в

языке:

«Национальность существует только в умах людей... только сознание человека — среда

обитания национальности. Помимо человеческого сознания национальности не существует,

потому что национальность — это способ рассматривать себя, а не сущность an sich (в

себе). Обнаружить ее способен здравый смысл, а единственная наука, которая может ее

описать, — это психология... Это самосознание, это чувство национальной

принадлежности, это национальное чувство вообще — нечто большее, чем национальная

черта. Это сама нация»

61

.

Сомнительно чтобы В XIII в., посреди феодальных распрей, местный голландский

патриотизм начал сплавляться в некую общую солидарность С Нидерландами в целом. За

три столетия до волнующих и определивших будущее событий Нидерландской революции

полусформировавшиеся северные провинции вроде Голландии вряд ли имели какое-то

общее самосознание, противопоставлявшее их южным провинциям. Можно заключить, что

голландской нации тогда не было. И это наглядный урок для всей средневековой Европы.

279

Тогда невольно встает вопрос, а где же, если не в национальном, обитало самосознание

людей XIII в. Оно обитало только в том, что имелось в действительности. Средневековые

европейцы сознавали свою принадлежность родному городу, деревне, некоторой группе

людей, общавшихся между собой на местном наречии, не прибегая к латинскому или

греческому. Они сознавали свою принадлежность к группе людей, у которых был общий

господин; к некото-

рому общественному институту с его привилегиями; и больше всего — к общему

христианскому миру. За пределами этого, как напишет позднее величайший сын

шестидесятых годов XIII века, можно ждать лишь Смерти и Страшного Суда. Тогда,

наконец, всякий узнает, к какой действительно социальной группе он принадлежит: к

пассажирам на плоту Проклятых, к кающимся, плывущим в Чистилище, или, может быть, к

славящим Бога в Раю.