Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА

Для нас важно, во всяком случае, что в западной Европе, где во всей

толще лёсса известны остатки человеческой культуры, он начинает от-

кладываться в определенную пору ледникового периода, непосредственно

предшествующую надвиганию максимального оледенения, что дает воз-

можность геологического приурочения остатков палеолитической куль-

туры. В нем известны находки уже исключительно холодной фауны, так

как теплая фауна раннего палеолита к этому времени должна была от-

ступить далеко на юг. Важно также, что в его нижних горизонтах никогда

не находят шелльских и раннеашёльских изделий. Таким образом, на-

чало образования лёсса совпадает с тем переломом в условиях существо-

вания человека, который мы можем проследить в первой половине так

называемой ашёльской эпохи.

РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОХОТЫ

Развитие оледенения, — вернее, все усиливающееся влияние матери-

кового оледенения северного полушария на климат и природную об-

становку областей, лежащих вне зоны непосредственного охлаждения, —

явилось одной из ваяшых причин тех изменений в хозяйственной и обще-

ственной структуре первобытного общества, которое мы наблюдаем при

переходе от древнего к среднему палеолиту.

Действительно, в условиях надвигающегося оледенения возникают

новые потребности •— в защите тела от холода, то есть в одежде, в убе-

жище, в согревающем огне. Равным образом значение мясного питания

должно было очень усилиться в новых, неблагоприятных климатических

условиях. Понятно, что новые формы производства, новая бытовая обста-

новка были бы невозможны без соответствующих орудий труда, в кото-

рых эти новые запросы человеческого существования могли найти сред-

ства для своего удовлетворения.

Таковыми приходится представить себе простейшее оружие — копье

и дубину, острые кремни для расчленения туши зверя и выделки шкуры,

подобные же инструменты для изготовления некоторых приспособлений и

утвари из дерева и т. д. Возникновение неизвестных ранее нужд с течением

времени доляшо было привести к появлению новых форм кремневых ору-

дий, новых приемов их приготовления. Правда, весь этот запас техниче-

ских средств в течение всего среднего палеолита оставался бедным и весьма

несложным, но его создание все же требовало громадных творческих

усилий целых поколений первобытного человечества.

Сложение нового общества, основой существования которого стано-

вится охота в качестве главного и постоянного зарятия, нельзя не рас-

сматривать как весы\*а длительный процесс. Он должен был быть связан

с постепенным ухудшением климатических условий, исчезновением бога-

того растительного ландшафта шелльской эпохи, сменившегося в средне-

ледниковое время мрачной тайгой и засушливой холодной степыо, кото-

рые борются между собой р так называемую позднеашёльскую и мустьер-

скую пору.

Однако было бы совершенно неправильно изображать дело таким об-

разом, что надвигание ледника явилось единственной причиной, вызы-

вавшей переход к этим новым формам существования первобытного об-

щества, как это довольно часто приходится слышать. Конечно, в условиях

Европы ухудшение климата, принесенное оледенением, сыграло огром-

ную историческую роль •— ускорило, дало направление и дальнейшее

•202

Значение

ухудшения

природных

условий

РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОХОТЫ

203

развитие этому процессу, тем более, что, как мы увидим далее, продол-

жающееся ухудшение этих условий в вюрмское время создало в конце

концов для обширных пространств Евразии такого рода природную

обстановку, которую в настоящее время можно найти только у полярного

круга.

Но, повторяем, было бы ошибкой думать, что только природные усло-

вия, сложившиеся в Евразии, были причиной и началом этого процесса,

если брать его в масштабе истории всего человечества. Мы знаем, что пере-

ход от случайной охоты и добывания преимущественно растительной

пищи и мелких животных эпохи древнего палеолита к охотничьему образу

жизни среднего палеолита с его техникой, подчиненной новым источникам

получения пищи, и характерным примитивно-охотничьим укладом куль-

туры происходил закономерно и вне этих условий, в частности в южных

областях, в тропическом и субтропическом поясах Африки и Азии, где

влияние оледенения северного полушария, несомненно, не могло оказать

в этом смысле сколько-нибудь заметного воздействия на природное окру-

жение первобытных человеческих обществ.

Этот процесс, очевидно, происходил повсюду, хотя и не одинаковым

темпом — то более ускоренно, то замедляясь в зависимости от внешних

условий. В иных случаях он мог быть вызван, например, тем, что перво-

бытные группы в процессе расселения попадали в местности, относительно

бедные плодами, съедобными кореньями и пр. или, наоборот, дававшие

возможность более или менее легкой и продуктивной охоты.

Но в основном это, вероятно, был естественный процесс, предста-

влявший некоторое завершение долгой и упорной борьбы зарождающегося

человеческого общества- с окружающей природой. В этом смысле охотни-

чий образ яшзни — необходимый этап в процессе становления обще-

ственного человека, выросший из охоты на мелких животных, суще-

ствовавшей несомненно и в предшествующую эпоху.

Он был тесно связан с растущей потребностью человека в мясе и жиро-

вых веществах, что, как указывает ЭНГЕЛЬС, видимо, необходимо рас-

сматривать как следствие растущей активности людей, которая должна

была прежде всего требовать усиленного питания мозга. «Мясная пища

содержит в почти готовом виде наиболее важные элементы, в которых

нуждается организм для своего обмена веществ. Мясная пища сократила

как процесс пищеварения, так и продолжительность других, соответ-

ствующих явлениям растительного царства растительных процессов в

организме и сберегла этим больше времени, элементов и энергии для ак-

тивного выявления животной, в собственном смысле слова, жизни. И чем

больше формирующийся человек удалялся от растительного царства,

тем более он возвышался также над животными..., мясная пища явилась

необходимой предпосылкой развития человека...».

1

Нет оснований предполагать, чтобы этот переход совершился всюду,

где человек успел распространиться в эту эпоху, в одно время. Наоборот,

естественнее думать, что он раньше мог произойти в областях, в той или

иной мере затронутых влиянием великого оледенения, где для человека

создавалась необходимость или приспособляться к этим условиям, или

отступить. В более благоприятных в смысле условий питания местностях

земного шара, в частности в тропических областях, переход к охоте на

крупных млекопитающих, как постоянному источнику существования, мог

наступить значительно позже. Все это остается вопросом до дальнейших

Причины

перехода

Б охотничь-

ему образу

жизни

1

Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1936, стр. 5'j—55.

204

Первые

охотничьи

стойбища

в Европе

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА

систематически поставленных поисков остатков человеческой культуры

в четвертичных наносах Азии и Африки, которые, к сожалению, в этом

отношении очень мало исследованы.

К тому, что известно в настоящее время о внеевропейских находках

остатков человека эпохи среднего палеолита, мы еще вернемся ниже.

РАННЯЯ ПОРА СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА

Первые проявления переломного состояния в развитии человеческого

общества, которое привело к смене стадных групп человеческих существ

шелльской эпохи охотничьими ордами среднего палеолита, мало еще

известны.

Можно предполагать, что этому моменту в наносах Франции отвечает

процесс дальнейшего совершенствования ручного рубила, умножение

его видов и разновидностей, так же как и улучшающаяся техника его из-

готовления, что наблюдается в горизонтах, относимых обычно к средней

поре ашёльской эпохи. Следует заметить все же, что в находках этого

времени, сделанных в той же Франции, по большей части отсутствуют

какие-либо указания на новые формы существования, которые были при-

несены этой ступенью культурной истории человека.

Однако в более южных областях Европы такие факты известны. В ча-

стности, упоминавшаяся уже раньше стоянка Торралъба в Испании пред-

ставляет, видимо, одно из первых настоящих становищ охотников за круп-

ными толстокожими — слоном, носорогом, также лошадью, быком, оле-

нем, кости которых были в значительном числе сосредоточены на сравни-

тельно небольшом пространстве, занятом поселением древних охотников.

Эта стоянка, исследованная ЦЕРРАЛЬБО В 1907 г. (она была открыта

еще в 1888 г. при прокладке железной дороги из хМадрида в Сарагосу),

замечательна в особенности многочисленными остатками слонов, целые

головы которых вместе с бивнями находимы были в слоях культурных

напластований в сопровождении многочисленных орудий из камня. Глав-

ную массу последних составляют массивные, очень грубые ручные рубила

из кремнистого известняка. Однако отдельные экземпляры рубил, сделан-

ные из кварцита и халцедона (рис. 34), отличаются правильностью форм и

хорошей оббивкой и указывают на относительно позднее время стоянки.

1

По этим признакам ОБЕРМАЙЕР считает возможным относить охотни-

чий лагерь Торралъба к поздней шелльской или ранней ашёльской

эпохе. Вместе с рубилами было встречено довольно много мелких ору-

дий в виде примитивных отщепов из того же материала.

Единственный вывод, который можно сделать из этой интересной на-

ходки, это тот, что охотничий образ жизни, совершенствование вооруя?е-

ния и вообще усвоение новых форм существования, наиболее наглядным

образом проявляющиеся в умении овладевать самыми крупными живот-

ными, первоначально могли не отражаться заметно на привычных типах

кремневых изделий, которые в Торральба более или менее сохраняю^

древнепалеолитический облик.

Стоянка Торральба не единственная в этом роде в области средиземно-

морского побережья Европы. Ее подкрепляют находки, сделанные в не-

давнее время в гроте Обсерватории, близ Монако, который господствует

1

Е. Cerralbo, Torralba, la plus ancienrie station humaine de I'Europe, «C'ongres•

intern, d'anthrop. el d'areheol. prehislor.», Session XIV, t. I, Geneve, 1913.

II

РАННЯЯ ЛОРА СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА

над известными пещерами Гримальди, лежащими почти непосредственно

на берегу моря.

В гроте Обсерватории был обнаружен вместе с костями животных,

представляющих теплую фауну (в особенности носорога Мерка), грубый,

аморфный инвентарь премустьерского типа из отщепов вместе с неко-

торым количеством таких же грубых рубил из известняка, очень напо-

минающих орудия Торральба.

1

Значительно большая древность этих находок по сравнению даже с

нижними слоями Гримальди является бесспорным фактом.

Тем самым была окончательно разбита гипотеза, что так называемый

теплый мустье гротов Ментоны и пещерных стоянок средней и южной Ита-

лии может представггять собой тип развития шелльской культуры без

ручного рубила.

Ближайшую аналогию названным находкам мы имеем в некоторых на-

ходках, сделанных особенно за последние годы, с одной стороны, в северной

Африке, с другой — в Сирии и Палестине. Особенный интерес в этом

смысле имеют методически поставленные раскопки НЕВИЛЯ

2

в пещере

Умм-Катафа к юго-востоку от Иерусалима, в долине Мертвого моря.

Эта, как известно, угрюмая, пустынная, безншзненная местность в

ледниковое время была значительно лучше орошена и давала приют

довольно богатой четвертичной фауне. В слоях пещеры или, правильнее,

обширного грота Умм-Катафа НЕВИЛЬ нашел много орудий вместе с ко-

стями животных, но определению Р. ВОФРЕЯ, принадлежащими носо-

рогу Мерка, лошади или зебре, оленю, близкому к благородному оленю

Евразии, антилопам, газелям, дикому быку, медведю, пятнистой гиене

и пр., по большей части расколотыми для извлечения мозга и часто

обожженными, как это наблюдается и в европейских палеолитических

стоянках, начиная со среднеледниковой поры.

3

Для нас сейчас в особенности интересны нижние слои этой пещерной

стоянки, давшие большое число весьма характерных крупных ашёль-

ских рубил миндалевидных, овальных и удлиненных очертаний, довольно

уже тщательно отделанных, и наряду с ними, в качестве сопровождаю-

щих изделий из камня, разнообразные кремневые отщепы, грубые пла-

стины и т. п., достаточно случайные по своему характеру, но несом-

ненно полученные намеренно и служившие в качестве орудии раз-

личного назначения. Таким образом, первые настоящие охотничьи стано-

вища, если судить по облику их каменного инвентаря, появляются впер-

иые на рубеже древнего и среднего палеолита, в сравнительно раннее

премя плейстоцена.

Однако в средней Европе, как было уже сказано, даже в области

Франции, исключительно богатой палеолитическими остатками всех

эпох, пещерные стоянки ил in охотничьи лагери на открытом воздухе с

орудиями раннеашёльских типов до сих пор остаются неизвестными,

хотя это приходится считать скорее вопросом времени. За то, что они

могут быть здесь найдены, говорит тот факт, что в следующий отрезок

205

1

Вопреки высказывавшимся предположениям о шелльском характере рубил

из грота Обсерватории, БРЕЙЛЬ склонен считать их ашёльскимн fBreuil, «Prehist'oire»,

1. I, Jasc. II, 1932, стр. 186).

2

Neuville, L'acheuleen superieur de In grolte d'Oumm-Qataja, <<L'Anthropologic», M 1—

2, 1931, стр. 13.

3

В других пещерах той же области к этому списку животных в слоях с орудиями

ашёльско-мустьерских типов присоединяются гиппопотам, верблюд, кабан, псшер-

нын лев и др.

206

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА

Переход

к новым

условиям

совершался

на месте

Находки ру-

бил раннего

ашёльского

типа

времени подобные становища сразу появляются во многих местностях

Европы.

Не вызывает сомнений вопрос, почему они возникают. Рост техниче-

ских навыков, лучшее вооружение, вместе с тем растущая сплоченность

первобытных человеческих групп и умение действовать согласованным

коллективом в условиях, когда все ото чрезвычайно стимулировалось

прогрессирующим похолоданием, при наличии богатого и разнооб-

разного мира травоядных животных, — должно было сравнительно

рано сделать охоту важным источником существования. Тогда впер-

вые появляются охотничьи стойбища как места более длительного

обитания, где человек жил до тех пор, пока в окрестностях водилось

достаточно животных, служивших целью его охотничьих экспедиций, и

куда он мог периодически возвращаться в виду удобства местности, на-

личия хорошего материала для изготовления орудий и т. д. Здесь горели

его костры под прикрытием ветровых заслонов из ветвей и древесной коры

или под выступом скалы. Кости животных, расколотые и окончательно

использованные, бросались около места жилья. Здесь же шла выделка

орудий из кремня; поэтому почва так называемого культурного слоя

стоянок этой эпохи бывает насыщена отбросами кремня и других пород,

употреблявшихся для той я^е цели.

Пока неизвестно ни одной достоверной находки костных остатков

человека времени ранней поры среднего палеолита, если не считать, мо-

жет быть, остатков пекинского человека (синантропа), видимо отно-

сящихся, скорее всего, именно к ашёльской (клэктонской) эпохе. Однако

непрерывность эволюции ручного рубила, его постепенное совершен-

ствование и усложнение от раннего шелля до эпохи так называемого раз-

витого ашёля указывает на то, что население Европы не испытывало из-

менений в своем составе в течение этого времени, другими словами, •— что

оно должно было здесь же, на месте, в приспособлении к новым условиям,

создавшимся в результате взаимодействия развития самого общества и

складывающейся к началу среднеледниковой эпохи природной обстановки,,

вырабатывать основы новых форм существования.

Если, однако, мы попробуем ближе подойти к истории палеолитического

общества Евразии в эпоху, следующую за древнейшей стадией, то увидим

довольно сложную картину, которую мы имеем возможность восстано-

вить главным образом на основании изменений, испытываемых изделиями

из кремня — ведущей техникой первобытного общества.

Что касается находок ручных рубил, которые и по некоторой гру-

бости отделки, и по условиям залегания следует относить к древнеашёль-

скому времени, то они в своем распространении более или менее сов-

падают со стоянками шелльской эпохи. Они известны в порядочном числе

во Франции, имеются в Англии, но достоверных памятников этой поры

нет в Германии, Швейцарии и дальше на востоке Европы. На северном,

южном и восточном побережьях Средиземного моря они открыты в го-

раздо большем числе, чем шелльские остатки, хотя их возраст здесь часто

не может быть установлен более точно вследствие недостаточности наших

сведений о сменах культурных стадий первобытного общества в раннее

время для этих территорий.

БАЙЕР, конечно, совершенно прав, указывая на неправильность по-

зиции ОБЕРМАЙЕРА, который решается' относить все находки подобного

характера на юге, в частности в северной Африке, исключительно по

наличию рубил к древнему палеолиту (шелль — ашёль). Вполне воз-

можно допустить, что ручные рубила здесь кое-где могли быть в упо-

РАННЯЯ ПОРА СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА

треблении не только в верхнем палеолите, как думает БАЙЕР,

1

НО И В на-

чальную пору неолита. Астурийские находки подобного типа и ранне-

неолитические рубила, известные в Англии, северной Германии, у нас

на верхней Волге, являются лучшим доказательством возможности по-

добных явлений и на юге, в субтропических областях.

Можно думать, однако, что многие стоянки Сирии и Палестины, со-

держащие инвентарь хорошо выраженного ашёльского типа, правильнее

относить, во всяком случае, к среднепалеолитической эпохе; об этом го-

ворят условия залегания этих остатков, состав фауны, так яге как и

охотничий быт, связанный с обитанием в пещерах.

Возможно, что к тому же времени относится часть находок ручных

рубил, открытых в различных пунктах Африки и известных до южной

оконечности этого материка.

Рубила шелльского и ашёльского типа здесь составляют обычное

явление и часто встречаются то поодиночке, то целыми группами на

поверхности почвы, вымываемые дождями или выдуваемые ветром.

Интересные сведения о находках ручных рубил лучшей выделки

(ашёльского характера), сделанных из кремня и кремнистого песчаника,

дает КАПИТАН

2

для пустынных районов Томбукту, где они попадаются

во множестве без всякой примеси других находок в местах, перевеваемых

ветром. Возможно, что в них можно видеть остатки стойбищ бродячих

орд ранней поры среднего палеолита.

Экспедиция ФУРО

3

нашла такие же орудия в центральных частях

Африки, в Эрге, в совершенно бесплодных в настоящее время местно-

стях.

Ручные рубила таких же типов найдены во многих пунктах в северном

и южном Тунисе, Алжире, Оране и т. д.

Но в ряде мест они известны и in situ в древних наносах и сопрово-

ждаются характерной фауной, указывающей на ранний возраст этих

отложений. В виде примера можно назвать отложения озера Карар в про-

винции Оран, открытые ЖАНТИЛЕМ В 90-Х годах и описанные М. БУЛЕМ,

4

где орудия ашёльских типов — крупные рубила и небольшие кремневые

рубильца, отделанные двусторонней обтеской, и орудия, приготовленные

из сколов, напоминающие мустьерские изделия, — залегают в древних

береговых галечниках вместе с костями слонов, носорогов, гиппопо-

тамов, верблюдов, жираффов, лошадей или зебр, антилоп, пещерных гиен

и пр.

Мы уже имели случай отметить находки рубил в Кении, в восточной

Африке, описанные ЛИКЕЕМ, И рубила, происходящие из древних террас

Вааля, условия залегания которых не оставляют сомнения в весьма ран-

нем их геологическом возрасте. Возможно, что и некоторые находки

в латеритах Индии, главны»^ образом в окрестностях Мадраса, доставив-

шие ручные рубила, приготовленные из местной породы — красноватого

кварцита и отличающиеся довольно тонкой отделкой, могут относиться

к тому же более раннему ашёльскому времени.

207

1

J. Bayer, Die zeitliche Stellung des «altpalaolitischen» Sbaikien und sein Verhalt-

nis zum «jungpalaolitischen» Solutreen, «Eiszeit und Urgesehiehte», Bd. VII, H. 1—2, 1930,

стр. 1.

2

D-r Capitan, L'homme quaternaire ancien dans le centre de I'Ajrique, «Revue anthrop.»,

1911, стр. 229. • .

3

J. de Morgan, D-r Capitan et P. Baudy, L

y

etude surles-stations prehistoriques du sud '.

Tunisien, «Revue de ГЁсо1е d'Anthrop. de Paris», 1911.

4

M. Boule, Station paleolithique du lac Karar, «L'Antropologie», XI, 1900.

"208

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА

Гуоила

АШЁЛЬСКИЕ СТОЯНКИ АБХАЗИИ

Для нас особенный интерес представляет недавнее открытие ангель-

ских орудий — некоторого количества ручных рубил в сопровождении

многочисленных весьма грубых орудий из отщепов «клэктонского»

облика — в пределах европейской территории СССР, на черноморском

побережье Абхазии в окрестностях Сухуми.

Их приходится рассматривать как первое связующее звено для па-

мятников ашёльского времени Индии и восточного Средиземья — Сирии

и Палестины, с одной стороны, и с другой — тех памятников, которые,

очевидно, следует искать к северу от Черного моря — в низовьях Дона.

Днепра, Днестра и дальше на запад, на северных Балканах и в средней

Европе. Конечно, в последней пх можно рассчитывать встретить лишь

в том случае, если здесь значительное развитие, каким пользовалось

миндельское оледенение, не явилось препятствием для расселения

человеческих групп в раннее ашёльекое время.

В течение 1934—1936 гг. при разведках в окрестностях Сухуми

С. Н. ЗАМЯТНИНУ, Л. Н.СОЛОВЬЕВУ и другим лицам удалось обнаружить

на береговых террасах, образовавшихся из выноса рек, в ряде мест ско-

пления орудий раннепалеолитического облика. Поскольку эти находки,

как правило, относятся не к аллювиальным отложениям, то есть не к

галечникам, из которых сложены береговые террасы, а к покрывающим

их слоям глинистого делювия (представляющего нанос с соседних возвы-

шенностей), геологический возраст открытых здесь орудий не может

быть еще вполне уточнен, тем более, что остатки фауны в этих слоях

не сохранились.

Однако имеется одно очень важное обстоятельство, позволяющее

все же в известной мере судить о древности существовавших здесь не-

когда поселений, — это различие в условиях нахождения памятников, от-

носящихся к разным стадиям палеолита. В основном, судя по собранным

орудиям, последние распадаются на две группы: собственно мустьерскую.

к которой принадлежат стоянки с инвентарем, мало отличающимся от ин-

вентаря крымских стоянок этой эпохи, и более раннюю — ашёльскую.

Наиболее богатые находки грубых кремневых отщепов и некоторого числа

таких же грубых орудий с вторичной оббивкой, среди которых выделя-

ются хорошо сделанные массивные рубила ашёльского облика, происхо-

дят из Кюрдере, Яштуха и других пунктов. Как было выяснено специ-

альным геологическим исследованием, произведенным Г. Ф. МИРЧИНКОМ.

В. И. ГРОМОВЫМ И Е. В. ШАНЦЕРОМ, обе эти группы находок связаны

с различными условиями залегания. Более поздние из них, то есть ору-

дия мустьерских типов,'•обычно не встречаются ниже 30—40-метровой тер-

расы (над уровнем моря), тогда как ашёльские остатки, как правило, в ко-

ренном залегании приурочены к еще более высоким 60—100-метровым тер-

расам. Это обстоятельство следует, очевидно, рассматривать как прямое

свидетельство в пользу очень большой геологической древности челове-

ческих поселений в Закавказье.

ПРЕМУСТЬЕРСКЛЯ СТАДИЯ

Чрезвычайно интересно, что почти на всем пространстве Европы

первые известные нам охотничьи становища рисуют по большей части

не прогресс и не услояшение, а наоборот, как-будто громадный упадок

ПРЕМУСТВЕРСКАЯ СТАДИЯ

209

кремневого инвентаря. Они относятся к эпохе, когда последние предста-

вители древнего мира животных — древний слон и носорог Мерка — еще

окончательно не исчезли в некоторых местонахождениях средней Европы,

хотя большинство их дает уже типичную холодно-умеренную фауну более

ранней поры среднеледниковой эпохи, еще, обычно, без примеси живот-

ных тундры — северного оленя, песца и пр.

Одно из наиболее типичных местонахождений этого рода представляет

е

стоянка JIa Микок в Дордони (юго-западная Франция) — классической

стране поселений среднего и верхнего палеолита. Здесь, в местности

Микок, уже довольно давно был известен обширный лагерь охотников

за дикой лошадью, о котором будет сказано ниже. До недавнего времени

почти все исследователи обычно относили его к позднеашёльскому вре-

мени. Мы увидим, что его следует датировать мустьерской эпохой.

Под ним был обнаружен другой слой с культурными остатками, при-

надлежащими, таким образом, другому и, видимо, значительно более

раннему времени. Французские археологи ПЕЙРОНИ И КАПИТАН нашли

в нем, вместе с примитивными кремневыми изделиями, много остатков

диких лошадей, быков, благородных оленей; костей других животных,

в частности мамонта и носорога, обычных в стоянках мустьерского вре-

мени, здесь, однако, не было встречено. Последнее обстоятельство на-

талкивает на предположение, что человек в эту раннюю пору не на-

учился еще овладевать крупными толстокожими, добывание которых

требовало относительно сложных приемов охоты.

Кремневый инвентарь в нижнем слое Микок носит весьма своеобраз-

ный характер. Если в верхнем слое этой стоянки, по которому ее именем

пользуются обычно для обозначения мустьерского инвентаря особого

типа, главную массу находок составляют маленькие, тонко отделанные «ру-

била», — в нижнем слое их уже нет. Наоборот, здесь изделия из кремня

представлены исключительно мелкими, грубыми кремневыми сколами.

КАПИТАН, давший обстоятельное описание кремневых изделий, про-

исходящих из нижнего слоя Микок,

1

указывает для них ряд весьма

характерных признаков. Прежде всего заслуживает внимания самый

способ изготовления отщепов в эту эпоху: не скалыванием, как это

обычно практикуется в палеолитической технике, а дроблением желваков

кремня, которые разбивались резкими, сильными, случайно направлен-,

ными ударами. Нуклеусов, то есть более правильных кусков кремня,

подготовленных предварительно для снятия отщепов, здесь вообще не

встречалось. Таким образом, то, что мы имеем в нижнем слое Микок,

представляет, казалось бы, один из примитивнейших приемов обработки

кремня, придающий его изделиям почти эолитический облик.

Приходится думать, что подобная техника «дробления», примененная

не к кремню, а к другой породе камня, например к кварцу или даже

кварциту, должна была бы дать изготовленным таким способом грубым

отщепам полное сходство с эолитоподобными орудиями, встреченными

при остатках синантропа.

Такой прием получения первичного материала, то есть кремневых

сколов, используемых в качестве орудий производственного назначения,

не мог не отразиться на характере самих изделий. Громадное большин-

ство их представляет бесформенные отщепы, шедшие в употребление как

таковые, без какой-либо подретушевки или приспособления. В тех.слу-

чаях, когда ретушь на них все же имеется, она сводится к получению

I

L. Capitan, Nouvelles fouilles a la Micoque, «Revue prehistorique», A? 2, 1907, стр. 1.

II II. П. Ефименко. Первобытное общество—1734

Ла Микок —

нижний

горизонт

210

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА

Находки

рубил в

Дордони

режущего края или заострения, обычно вполне случайного вида. Вообще'

среди орудий нижнего слоя Микок нельзя указать ни одного более тонко

отделанного и имеющего правильную и законченную форму: всё это

вещи более или менее случайного употребления. И, отметим, между ними

нет ни одного «ручного рубила», которыми так богат верхний горизонт

того же местонахождения.

Таким образом очевидно, что при всей своей первобытности опи-

санный инвентарь носит определенно выраженный целиком производ-

ственно-технический характер. В грубых изделиях нижнего слоя Микок,

несмотря на их простоту и отсутствие определенно выраженных форм,

мы все же должны видеть орудия, предназначенные для обработки,

такого материала, как дерево (конечно, в самых простых изделиях из

этого материала), затем, несомненно, использовавшиеся для всего того,

что могли требовать повседневные

запросы охотничьего быта — то

есть свежевания зверя, сдирания и,

выделки шкуры и т. п.

Более широкие отщепы с подре-

тушевкой одного края представляют

аналогию мустьерскому скреблу, ко-

торое, собственно, и является даль-

нейшим улучшением такого отщепа.

Некоторые заостренные грубые

сколы напоминают самые примитив-

ные остроконечники той же эпо^и.

Наконец, среди обработанных

кремней нижнего слоя стоянки Микок

имеются орудия, которые мы застаем:

в живом быту, у тасманийцев, —

нечто вроде скребел с выемчатым

краем, очевидно предназначенные

для подтачивания каких-то твердых

предметов вроде, например, острия копья; затем — такие же грубые сколы

с характерно изогнутым, заостренным рабочим концом. Последние, судя

по их распространенности в стоянках этого времени, — они известны и в

тасманийской технике, — должны были представлять инструмент, имев-

ший важную техническую функцию в условиях первобытной стадии куль-

туры. Он, очевидно, играл роль резака, для чего использовался его за-

остренный — скошенный конец. Можно вспомнить, что и в кремневом ин-

вентаре позднего палеолита кремневые пластины с заостренным, но режу-

щим концом пользуются больпшм распространением как одна из наиболее

удобных форм технического использования природных свойств кремня.

Эти поразительные по своей примитивности орудия сменяет в Дор-

дони более древний вид орудий, представленный рубилами ранне-

палеолитических типов, находки которых известны в довольно многих

пунктах бассейнов рек Дордони и Гаронны, частью в древних речных на-

носах, по большей же части на склонах возвышенностей. Здесь они попада-

ются на поверхности почвы, иногда в большом числе, как указывает Г. ДЕ

МОРТИЛЬЕ, в результате размывания, сельскохозяйственных работ и пр.

1

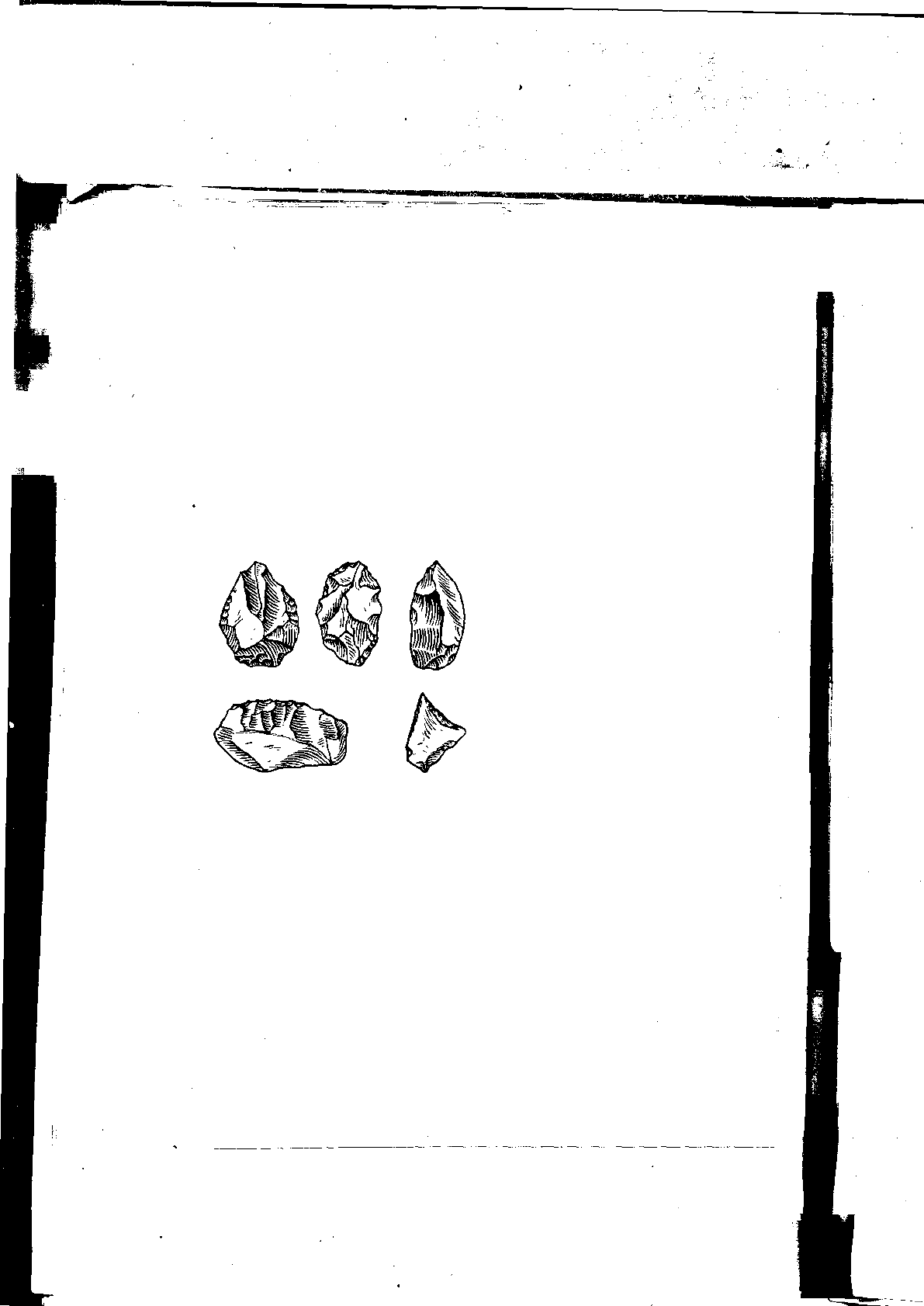

Рис. 40. Грубые небольшие каменные

орудия из премустьерских стоянок Европы,

й. —Гуденус. 2. —Ла Микок (нижний

слой). 3, 4, 5.—Крапина.

1

Находки позднешелльских рубил на плато, господствующем над р. Везерой,

указывает и ПЕЙРОНИ (с материалами музеев в Лез-Эйзи и Перигё, где хорошо

1федставлены палеолитические местонахождения Дордони., автор< имея, возможность,

познакомиться в 1913 г.).

ПРЕМУСТЬЕРСКАЯ СТА ДИЯ

211

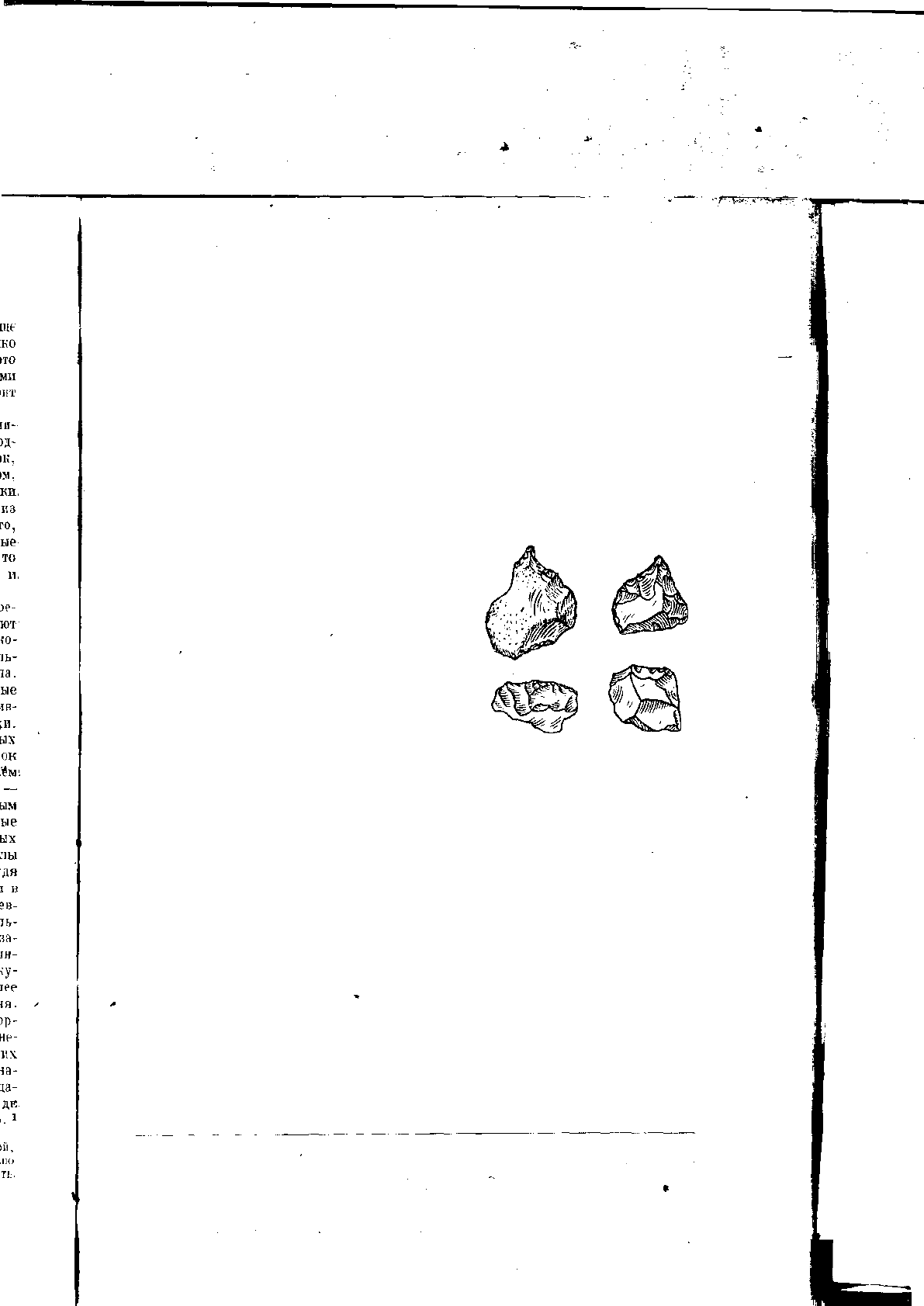

Рис. 41. Грубые небольшие ору-

дия из кремневых отщепов, на-

поминающие острия и скребла,—

из премустьерских стоянок

Европы.

1, 3. — Гуденус. 2, 4. —

Ла Микок.

нижний

горивонт

Белькар

Известны и другие находки сходного характера, делающие очевидным,

что так называемый «аморфный инвентарь» типа микок составляет вовсе

не случайное явление в более раннее время средней поры палеолита.

В этом отношении большого внимания заслуживает самый нижний Ла Ферраси

слой большого навеса Ла Ферраси,

1

другого весьма интересного место-

нахояедения в том же районе Дордони, хотя кое в чем он имеет и свои

особенности. Остатки фауны здесь не представляют чего-либо существенно

отличного: дикая лошадь, затем в меньшем числе бык и благородный

олень. Главная масса орудий, собранных в этом слое, сохраняет облик,

очень близкий к тому, что мы видели в нижнем слое стоянки Микок.

Они не менее примитивны, чем в последней, по грубости сколов и по не-

большому числу изделий с подретушевкой, всегда того же неустановивше-

гося, случайного характера. Но в Ферраси в слое, содержащем эти орудия,

встречено было несколько небольших «рубил», достаточно тщательно

выделанных, что позволяет, как думает

ПЕЙРОНИ, считать данный инвентарь вовсе

не таким ранним, как полагают некоторые

авторы. ПЕЙРОНИ С полным основанием

видит в нем непосредственного предше-

ственника позднейшего мустьерского крем-

невого инвентаря (mousterien de tradition

acheuleenne).

Из других местонахождений Дордони,

относящихся к описываемой группе памят-

ников, нельзя обойти молчанием убежище

Белькэр, в недавние годы исследованное

ДЕЛАЖЕМ.

2

Нужно сказать, что и здесь

остатки мамонта и носорога отсутствуют,

подтверждая таким образом как будто не

случайный характер этого явления в ряде

других премустьерских стоянок Европы.

Лишь менее крупные животные, как быки

лошадь, являются здесь постоянной добычей

человека. Однако присутствие в списке фауны

Белькэр остатков северного оленя, хотя и в небольшом числе, с полной

определенностью свидетельствует, вопреки довольно распространенному

мнению, о невозможности относить стоянки с «атипическим» кремневым

инвентарем к' особенно раннему (до-шелльскому!) времени плейстоцена.

Изделия из кремня в убежище Белькэр обильны и весьма характерны

для стоянок примитивно-мустьерского типа. Если исключить одно неболь-

шое очень грубо сделанное «рубильце» типа, известного нам по нижнему

слою пещеры Киик-Коба в Крыму, остальной инвентарь стоянки пред-

ставлен массой кремневых отщепов, иногда с легкой подправкой края

или следами употребления, то есть тем, что можно назвать орудиями

случайного применения.

Орудий сколько-нибудь законченного облика, с правильной, целе-

сообразно нанесенной подретушевкой, здесь вообще нет. Как и в других

стоянках этого времени, одни из таких слегка подретушеванных отщепов

треугольной формы несколько напоминают остроконечники, другие,

из широких отщепов, — скорее скребла, имеющие слегка подправленный

1

D. Peyrony, La Ferrassie, «Prehistoire», t. Ill, 1934, стр. 1.

2

F. Delage, Le mousterien de Belcayre (Dordogne), «Revue anthropologique», A? 4—6.

1927, стр. 119.