Елинов Н.П. Основы биотехнологии

Подождите немного. Документ загружается.

двкзо.го

УДК 57« v-34^

Рецензенты:

зав.

кафедрой пищевой биотехноло-

гии Санкт-Петербургской государствен-

ной академии холода и пищевых техно-

логий, член-корреспондент академии хо-

лода, профессор Василинец И. М.

зав.

кафедрой технологии микробио-

логического синтеза Санкт-Петербург-

ского государственного технологического

института, академик МАНЭБ Яковлев

В.

И.

Блинов Н. П.

Е51 Основы биотехнологии. Для студентов институтов;

аспирантов и практических работников. Издательская

фирма "Наука" СПБ 1995

т.е.,

600 стр. 166 ил.

ISBN 5-02-026027-4

Книга включает общую и специальную биотехнологии. В ней рассмотрены

объекты и методы, фундаментальные и прикладные аспекты микро-, фито- и

зообиотехнологии, приведены основные биотехнологические процессы получения

различных веществ с помощью микробных, растительных и животных клеток, дана

характеристика оборудования, используемого в конкретной биотехнологии, указа-

ны пути утилизации и обезвреживания плотных и жидких отходов в соответству-

ющих производствах.

ББК 30.16

ISBN 5-02-026027-4

© Издательская фирма "Наука" СПб 1995

Учителю

и

организатору

первого

в стране

инженерно-микробиологи-

ческого

факультета

при

СПХФИ,

з.

д. н. РФ,

лауреату

Государствен-

ной премии

проф.

Павлу Николаевичу

Кашкину посвящаю свой

труд.

Автор

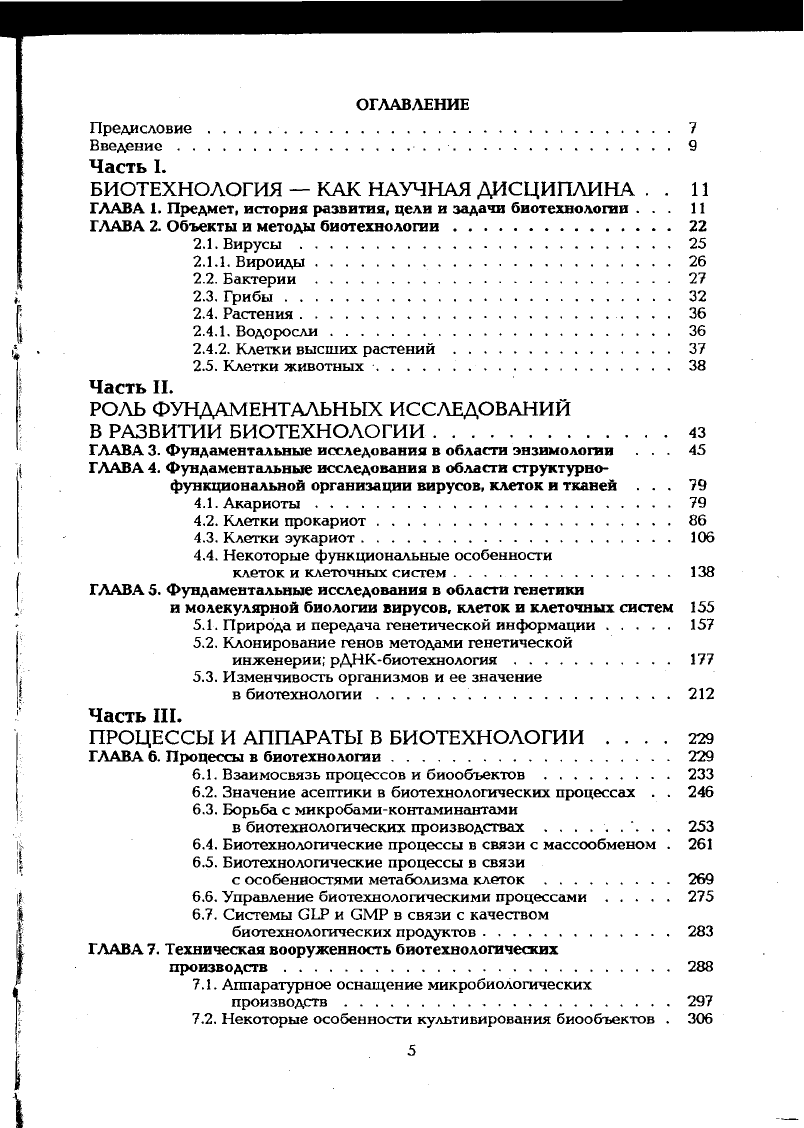

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 7

Введение 9

Часть I.

БИОТЕХНОЛОГИЯ — КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА . . 11

ГЛАВА 1. Предмет, история развития, цели и задачи биотехнологии ... 11

ГЛАВА 2. Объекты и методы биотехнологии 22

2.1.

Вирусы 25

2.1.1.

Вироиды 26

2.2.

Бактерии 27

2.3.

Грибы 32

2.4. Растения 36

2.4.1.

Водоросли 36

2.4.2. Клетки высших растений 37

2.5.

Клетки животных 38

Часть II.

РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В РАЗВИТИИ БИОТЕХНОЛОГИИ 43

ГЛАВА

3.

Фундаментальные исследования в области энзимологии ... 45

ГЛАВА 4. Фундаментальные исследования в области структурно-

функциональной организации вирусов, клеток и тканей ... 79

4.1.

Акариоты 79

4.2.

Клетки прокариот 86

4.3.

Клетки эукариот 106

4.4.

Некоторые функциональные особенности

клеток и клеточных систем 138

ГЛАВА 5. Фундаментальные исследования в области генетики

и молекулярной биологии вирусов, клеток и клеточных систем 155

5.1.

Природа и передача генетической информации 157

5.2. Клонирование генов методами генетической

инженерии; рДНК-биотехнология 177

5.3.

Изменчивость организмов и ее значение

в биотехнологии 212

Часть III.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ .... 229

ГЛАВА 6. Процессы в биотехнологии 229

6.1.

Взаимосвязь процессов и биообъектов 233

6.2. Значение асептики в биотехнологических процессах . . 246

6.3.

Борьба с микробами-контаминантами

в биотехнологических производствах ......... 253

6.4. Биотехнологические процессы в связи с массообменом . 261

6.5.

Биотехнологические процессы в связи

с особенностями метаболизма клеток 269

6.6. Управление биотехнологическими процессами 275

6.7. Системы GLP и GMP в связи с качеством

биотехнологических продуктов 283

ГЛАВА 7. Техническая вооруженность биотехнологических

производств 288

7.1.

Аппаратурное оснащение микробиологических

производств 297

7.2. Некоторые особенности культивирования биообъектов . 306

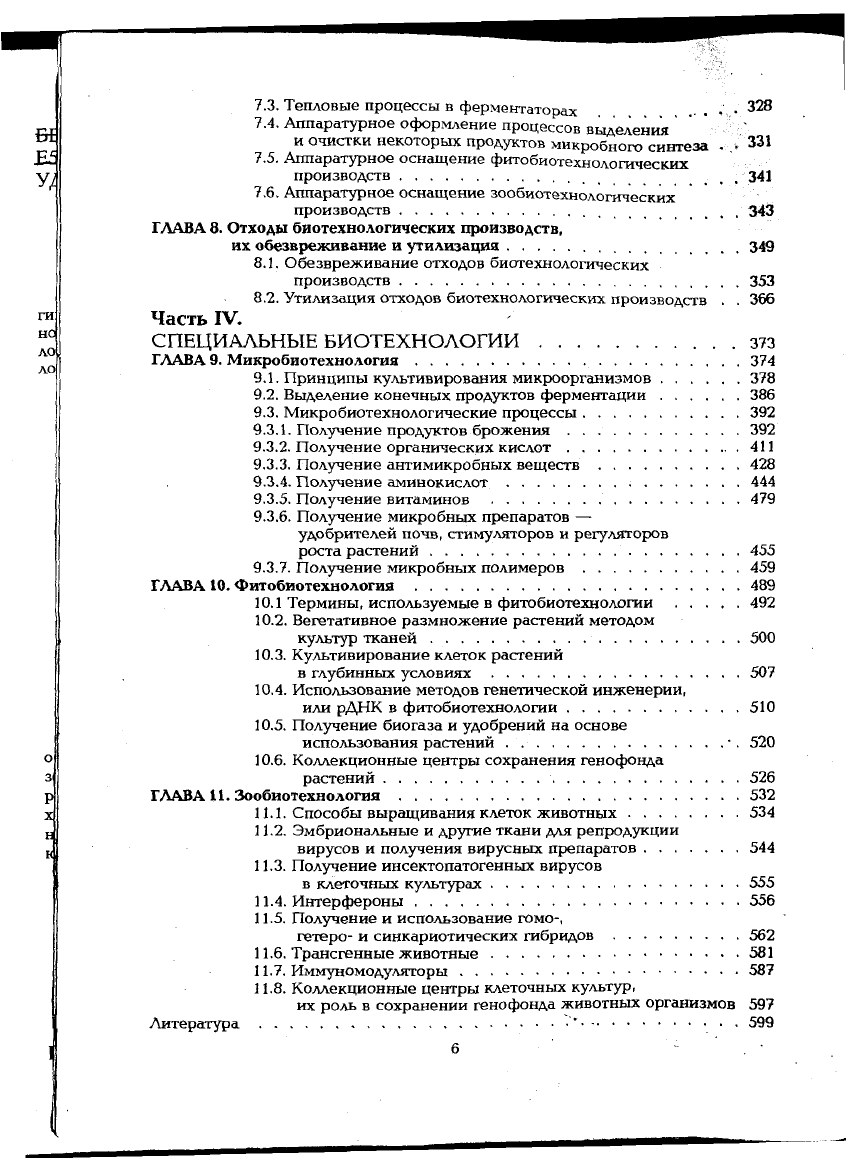

5

7.3.

Тепловые процессы в ферментаторах • 328

7.4. Аппаратурное оформление процессов выделения '

и очистки некоторых продуктов микробного синтеза . •

331

7.5.

Аппаратурное оснащение фитобиотехнологических

производств ... 341

7.6.

Аппаратурное оснащение зообиотехнологических

производств 343

ГЛАВА 8. Отходы биотехнологических производств,

их обезвреживание и утилизация 349

8.1.

Обезвреживание отходов биотехнологических

производств 353

8.2. Утилизация отходов биотехнологических производств . . 366

Часть IV.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 373

ГЛАВА 9. Микробиотехнология 374

9.1.

Принципы культивирования микроорганизмов 378

9.2. Выделение конечных продуктов ферментации 386

9.3.

Микробиотехнологические процессы 392

9.3.1.

Получение продуктов брожения 392

9.3.2. Получение органических кислот 411

9.3.3.

Получение антимикробных веществ 428

9.3.4. Получение аминокислот 444

9.3.5.

Получение витаминов 479

9.3.6. Получение микробных препаратов —

удобрителей почв, стимуляторов и регуляторов

роста растений 455

9.3.7. Получение микробных полимеров 459

ГЛАВА 10. Фитобиотехнология 489

10.1 Термины, используемые в фитобиотехнологии 492

10.2.

Вегетативное размножение растений методом

культур тканей 500

10.3.

Культивирование клеток растений

в глубинных условиях 507

10.4.

Использование методов генетической инженерии,

или рДНК в фитобиотехнологии 510

10.5.

Получение биогаза и удобрений на основе

использования растений •. 520

10.6.

Коллекционные центры сохранения генофонда

растений 526

ГЛАВА 11. Зообиотехнология 532

11.1.

Способы выращивания клеток животных 534

11.2.

Эмбриональные и другие ткани для репродукции

вирусов и получения вирусных препаратов 544

11.3.

Получение инсектопатогенных вирусов

в клеточных культурах 555

11.4.

Интерфероны 556

11.5.

Получение и использование гомо-,

гетеро- и синкариотических гибридов 562

11.6.

Трансгенные животные 581

11.7.

Иммуномодуляторы 587

11.8.

Коллекционные центры клеточных культур,

их роль в сохранении генофонда животных организмов 597

Литература ' 599

6 ' . •

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначальный вариант этой книги был утвержден Госкомоб-

разованием СССР как учебник для студентов, изучающих биотех-

нологические производства на соответствующих факультетах вы-

сших учебных заведений. Его структура сохранена в прежнем виде.

Весь материал книги подразделен на четыре части. В первой из

них рассмотрены предмет, история развития, цели и задачи био-

технологии; объекты и методы биотехнологии; во второй — роль

фундаментальных исследований в развитии биотехнологии; в

третьей - процессы и аппараты в биотехнологии; техническая

вооруженность биотехнологических производств; отходы биотех-

нологических производств, их обезвреживание и утилизация. В

четвертой части представлено основное содержание микробиотех-

нологии, фитобиотехнологии и зообиотехнологии.

В основу книги положен курс лекций, читаемый автором

студентам биотехнологического факультета Санкт-Петербургского

химико-фармацевтического института в течение последних 8 лет

по утвержденной программе. За это время издан ряд монографи-

ческих работ и пособий биотехнологической направленности, од-

нако до сих пор не опубликован учебник, в котором были бы

объединены микро-, фито- и зообиотехнологии. Первая попытка

такого рода всегда сопряжена с возможными недочетами и несо-

вершенством, поэтому все критические и конструктивные замеча-

ния будут приняты нами с признательностью.

В подготовке 7-й главы учебника активное участие приняли

доценты Р. М. Бакаева и Н. А. Силуянова. При окончательном

оформлении книги учтены пожелания и рекомендации профессо-

ров,

доцентов и ассистентов СПХФИ в составе: проф. Г. А.

Витовской, проф. Н. А. Заикиной, доц. В. К. Грековой, доц. М.А.

Кашкиной, доц. Ю. Б. Марюхта, доц. И. П. Соколовой, к. б. н. асе.

С.

В.

Гуриной; в подготовке рукописи и иллюстративного материала

большую помощь оказали С. В. Волобуева, С. Л. Воротынская, А.

О. Григорянц, Н. Н. Блинова, А. В. Караваева, О. А. Кудряшова, Н.

В.

Разукрантова, М.

А.

Савинова, О. М. Тихомирова, Л.

Г.

Федорова,

В. В.

Южанина. Всем названным лицам выражаю свою искреннюю

благодарность.

Автор также признателен рецензентам

проф.

И. М. Василинецу

и проф. В. И. Яковлеву.

Издание учебника было бы просто невозможным без велико-

душной спонсорской поддержки директора

АП

"Новая Заря" Юрия

Федоровича Назарова, чье понимание социальных задач и вера в

7

успех подготовки молодых кадров инженеров-биотехнологов в

России по новейшим направлениям развития науки и техники

явились основным побудительным мотивом содействовать нашим

усилиям.

Публикация книги в настоящем виде осуществлена в сжатые

сроки благодаря умелой организации и благосклонности генераль-

ного директора акционерного объединения "Роспечать" Белгород-

ской области Виктора Васильевича Гончарова, директора Белго-

родской областной типографии Галины Николаевны Левиной,

технического редактора Валентины Степановны Просековой, кор-

ректора Светланы Сергеевны Кухаревой.

7

Заслуженный деятель науки России,

академик СПбИА, проф. Н. П. Блинов—

8

ВВЕДЕНИЕ

Современный уровень развития биотехнологии обусловлен

общим прогрессом науки и техники, особенно — в течение послед-

них 50 лет. Достаточно отметить лишь такие события, как установ-

ление структуры и функций нуклеиновых кислот, обнаружение

ферментов рестрикции ДНК и выявление их значения в жизни

клеток с последующим использованием в генно-инженерных ра-

ботах, создание гибридом и получение моноклональных антител,

внедрение ЭВМ и компьютерной техники в биотехнологические

процессы и т. д.

Изучение биотехнологии невозможно без знания основ хими-

ческих дисциплин и, прежде всего, органической, биологической

и коллоидной химии, ряда биологических дисциплин (общей био-

логии, микробиологии, ботаники, генетики, иммунологии, эколо-

гии),

а также процессов и аппаратов химической и биологической

технологии и ряда других общеинженерных дисциплин.

Биотехнологию относят к числу приоритетных наук, где можно

прогнозировать более быстрые и важнейшие достижения для

социально-экономического прогресса общества.

Ведущее положение в области внедрения биотехнологических

разработок ныне занимают США, где к концу 80-х. годов биотех-

нологическими проблемами было занято 349 компаний, включая

296 — чисто биотехнологических, расходовавших на эти цели,

например, в 1987 г. 1 млрд. 200 млн. долларов. Среди них можно

назвать Genentech Inc., Alza сотр., Amgen Inc., Cetus сотр., Biogen,

Ceptocor Inc., Chiron сотр., Xoma corp., Immunex сотр., DNA Plant

Technology, Celgene сотр., Damon Biotech Inc., и др. При этом

области исследования включали: создание лекарств и диагности-

ческих средств (467 млн. долларов), специальных химических

соединений (144 млн. долларов); животноводство и растениеводст-

во (168 млн. долларов); оборудование (48 млн. долларов) и т. д.

Food and Drug Administration (FDA) в 1982 г. одобрила и

разрешила применение первого биотехнологического продукта —

генно-инженерного инсулина; в последующие годы было разреше-

но применять еще 8 биотехнологических препаратов: два варианта

гормона роста человека, два варианта 2ос-интерферона для лечения

волосатоклеточной лейкемии, активатор тканевого плазминогена

(ТРА) для лечения тромбоза коронарных сосудов, вакцину против

гепатита В, фактор VIII для лечения гемофилии, мышиные моно-

клональные антитела для предупреждения отторжения почечных

трансплантатов.

9

К 1988 г. в США свыше 80 лекарственных веществ и вакцин

были объектами биотехнологических разработок, 14 из которых

были представлены на утверждение в FDA: тромболитические

агенты; ферменты дисмутазы, предупреждающие клеточные по-

вреждения, наступающие при реперфузии гипоксических тканей;

гормон эритропоэтин, стимулирующий эритропоэз; эпидермаль-

ный ростовой фактор для ускоренного заживления ран; монокло-

нальные антитела для трансплантации костного мозга, лечения

септического шока, рака и патологических состояний от передо-

зировок лекарств и др. (к 1988 г. было одобрено 300 наборов

моноклональных антител). К 1995 г. стоимость поступающих на

рынок только моноклональных антител прогнозировалась в 6,4

биллиона долларов.

Из научных учреждений России ведущее место по биотехно-

логии занимает институт биохимии и физиологии микроорганиз-

мов РАН (ИБФМ), сотрудники которого, например, совместно с

учеными научно-исследовательского вычислительного центра

(НИВЦ) в 1985 г. создали автоматизированный комплекс "Фермен-

тер-ЭВМ", что обеспечивает возрастание эффективности управле-

ния процессом биосинтеза; существенный вклад в решение био-

технологических проблем в России внесли коллективы ВНИИ

"Синтез-белок", ВНИИ биотехнологии, ВНИИА, Сибирское отде-

ление РАН, институт молекулярной биологии РАН, институт гене-

тики и селекции промышленных микроорганизмов и др.

В России давно и хорошо известны предприятия, выпускающие

биотехнологическую продукцию (антибиотики, ферменты, различ-

ные дрожжи и т. д.). Это же можно сказать и о предприятиях в

странах СНГ.

Основной вклад в подготовку кадров инженеров-биотехнологов

с 1945 г. вносил и продолжает вносить Санкт-Петербургский

химико-фармацевтический институт; с начала 80-х годов подготов-

ка таких специалистов была расширена за счет открытия новых

биотехнологических отделений и факультетов в других вузах

страны. Сегодня изучение биотехнологии является "велением вре-

мени" для высших и средних специальных учебных заведений, в

которых подготавливаются молодые специалисты для соответству-

ющих отраслей производства. Объем и программы курсов могут

варьировать в зависимости от профилизации учебного заведения.

В настоящем издании, по возможности, затронуты все основные

аспекты биотехнологии, и поэтому эта книга может быть исполь-

зована также и сотрудниками учреждений^ призванных выпускать

биотехнологическую продукцию.

ю

Часть

I

Биотехнология

—

как научная дисциплина

Глава 1

ПРЕДМЕТ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИОТЕХНОЛОГИИ

Биотехнология

— это

наука

об

использовании биологических

процессов

в

технике

и

промышленном производстве. Название

ее

происходит

от

греческих слов bios

—

жизнь, teken

—

искусство,

logos

—

слово, учение, наука.

К

числу биологических процессов

и

относят те из них, в которых применяют биологические объекты

различной природы (микробной, растительной или животной),

например, производство ряда продуктов медицинского, пищевого

и другого назначения — антибиотики, вакцины, ферменты, кор-

мовой и пищевой белки, полисахариды, гормоны, гликозиды, ами-

нокислоты, алкалоиды, биогаз, удобрения и пр.

В соответствии с определением Европейской Федерации Био-

технологов (ЕФБ, 1984) биотехнология базируется на интегральном

использовании биохимии, микробиологии и инженерных наук в

целях промышленной реализации способностей микроорганизмов,

культур клеток тканей и их частей. Уже в самом определении

предмета отражено его местоположение как пограничного, благо-

даря чему результаты фундаментальных исследований в области

биологических, химических и технических дисциплин приобрета-

ют выраженно прикладное значение. Биотехнология непосредст-

венно связана с общей биологией, микробиологией, ботаникой,

зоологией, анатомией и физиологией, биологической, органиче-

ской, физической и коллоидной химией, иммунологией, биоинже-

нерией, электроникой, технологией лекарств, генетикой и другими

научными дисциплинами.

Человек, рождающийся для познания мира (в том числе — и

самого себя), давным-давно освоил на практике различные процес-

сы биотехнологии, не зная по существу, что они относились к

такому разряду. В самом деле, с библейских времен известно

виноделие, тысячелетия насчитывает хлебопечение и т. д.

Познавательная деятельность людей непосредственно сказыва-

лась на уровне социального развития общества. Недаром вторую

половину XX столетия мы называем периодом научно-технической

революции. Наука сегодня имеет огромное значение в жизни

людей, и научный подход к решению любой задачи — веление и

требование времени.

Наука формировалась и эволюционировала по мере формиро-

вания и развития человеческого общества. Это, в частности, не-

посредственно относится и к биотехнологии. Ее возникновение,

становление и развитие условно можно подразделить на 4 периода:

эмпирический, этиологический, биотехнический и генотехниче-

ский. Эмпирический (от греч. empeirikos — опытный) или доисто-

рический период — самый длительный, охватывающий примерно

8000 лет, из которых более 6000 лет — до нашей эры и около 2000

лет — нашей эры. Древние народы того времени интуитивно

использовали приемы и способы изготовления хлеба, пива и

12