Ганцев Ш.X. Онкология: Учебник для студентов медицинских вузов

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 6. Принципы лечения злокачественных образований

131

Общие принципы химиотерапии

1. Раковые клетки должны быть чувствительны к используемым цитостати-

кам.

2. Препарат должен достигать опухолевых клеток (например, проникать

через ГЭБ при метастазах в головной мозг).

3. Если препарат эффективен лишь в одну фазу клеточного цикла, он дол-

жен вводиться так часто, чтобы все опухолевые клетки прошли эту фазу

в период его присутствия в организме.

4. Опухолевые клетки должны быть разрушены до того, как они станут ре-

зистентными к цитостатикам.

5. Полихимиотерапия эффективнее применения цитостатиков в моноре-

жиме.

Современная онкология располагает постоянно расширяющимся арсеналом

химиотерапевтических агентов, которые используются с целью эрадикации

опухолевой ткани или — если эта оптимальная цель недостижима — макси-

мального уменьшения опухолевой массы, достижения значительной ремиссии

и увеличения выживаемости больных.

При выборе препаратов для полихимиотерапии используются следующие

принципы (De Vita V. et al., 1993):

1. Препараты должны обладать умеренной или высокой эффективностью

при опухоли данной локализации.

2. При наличии нескольких препаратов одного класса, обладающих близкой

эффективностью, предпочтение отдается наименее токсичному.

3. Использование наиболее эффективных режима и дозы препарата.

4. Предпочтительнее комбинировать цитостатики с разными механизмами

действия и спектром токсичности.

5. Комбинация цитостатиков должна применяться с постоянным интерва-

лом, который должен быть максимально коротким и обеспечивать восста-

новление только наиболее чувствительных органов ( в первую очередь,

костного мозга).

Решающую роль в эффективности противоопухолевого действия зачастую

играет доза химиопрепаратов. Показано, что уменьшение интенсивности дозы

снижает частоту положительного эффекта и/или общую выживаемость при

опухолях яичка, неходжкинских лимфомах и при адъювантнои терапии рака

молочной железы.

Значительное увеличение доз в большинстве случаев невозможно из-за раз-

вития побочных реакций, обусловленных повреждением нормальных органов

и тканей. Близкая сопряженность лечебного и токсического эффектов являет-

ся особенностью лекарственной терапии злокачественных опухолей. Низкая

избирательность химиотерапии объясняется тем, что прародителями опухолей

являются нормальные клетки. Наиболее уязвимы для цитотоксической хими-

отерапии репродуктивные органы, лимфоидная ткань, волосяные фолликулы,

эпителий желудочно-кишечного тракта и костный мозг.

132

Часть I. Общая онкология

М. Л. Гершанович в 1982 г. впервые опубликовал клиническую классифика-

цию осложнений химиотерапии опухолевых заболеваний, которая до сих пор

не утратила своего значения.

I. Осложнения, связанные с токсическим (цитостатическим) действием

препаратов

1. Местно-раздражающее (неспецифическое действие): токсические дерма-

титы, воспалительные инфильтраты и некрозы подкожной клетчатки,

флебиты, асептические циститы и серозиты (плеврит, перитонит и др.).

2. Системные, относительно неспецифические побочные эффекты: миело-

депрессия, диспепсический синдром, поражение кожи и ее придатков,

слизистых оболочек, нарушение репродуктивной функции.

3. Системные, сравнительно специфические побочные действия: нейроток-

сическое, гепатотоксическое, панкреатотоксическое, кардиотоксическое

действия, поражение легких, мочевыделительной системы, свертываю-

щей системы крови, зрительного аппарата, эндокринно-обменные нару-

шения, хромосомные нарушения, тератогенные эффекты, канцерогенное

действие (возникновение вторичных опухолей).

П. Осложнения, связанные с иммунным дисбалансом

1. Иммунодепрессивное действие: интеркуррентная бактериальная, грибко-

вая, вирусная и протозойная инфекция (рис. 6.11-6.13), обострение хро-

нической очаговой инфекции, прогрессирование опухолевого процесса.

2. Аллергические реакции: аллергический дерматит, аллергический пуль-

монит, общие реакции анафилактического типа.

3. Аутоиммунные реакции: лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения,

гемолитическая анемия, васкулиты.

III. Осложнения, обусловленные непереносимостью цитостатика (врож-

денной сверхчувствительностью, идиосинкразией)

1. Любые (непредсказуемые) осложнения, но чаще всего связанные с основ-

ными цитотоксическими свойствами препарата (миелодепрессия, незави-

симая от дозы, и др.).

2. Парадоксальные и несвойственные фармакологическому действию препа-

ратов реакции (лихорадка и др.).

IV. Осложнения, вызванные взаимодействием в организме цитостатика

с другими лекарствами (в том числе с прочими противоопухолевыми препа-

ратами)

1. Усиление свойственных цитостатику побочных эффектов.

2. Проявление несвойственных цитостатику побочных эффектов за счет об-

разования новых метаболитов и других механизмов.

3. Усиление цитостатиком токсичности других фармакотерапевтических

средств.

Определение степени токсичности производится в соответствии с рекомен-

дациями ВОЗ (1979), в которых детально отражены основные виды побочного

действия противоопухолевых препаратов.

Глава 6. Принципы лечения злокачественных образований

133

По срокам возникновения все осложнения подразделяются на непосред-

ственные, ближайшие, отсроченные и отдаленные.

Непосредственные осложнения (рвота, тошнота, лекарственная лихорадка,

гипотензивный синдром, различные виды аллергических реакций) наблюдают-

ся в первые часы после введения препарата.

Ближайшие побочные эффекты (миелодепрессия, диспепсический синдром,

неврологические нарушения, токсические поражения мочевыделительной си-

стемы, поджелудочной железы, поражения легких, миокарда, иммунодепрес-

сия) проявляются в процессе химиотерапии чаще к концу курса лечения.

Те же реакции, но проявляющиеся до 6 недель после окончания курса лече-

ния, называются отсроченными. Независимо от вида примененного химиопре-

парата отсроченными, как правило, оказываются нарушения функции печени,

миокарда, костного мозга.

К отдаленным осложнениям относят те, которые развиваются позднее 6—

8 недель после окончания курса (тератогенный, канцерогенный эффект).

Возникновение ближайших и отсроченных осложнений может привести к

временному прекращению лечения, а иногда и к отмене последнего.

Наиболее частыми для большинства препаратов являются осложнения, свя-

занные с цитотоксическим влиянием на ткани с выраженной пролиферативной

активностью. Очевидно, что наиболее частым осложнением при проведении по-

лихимиотерапии является токсическая лейкопения. По данным различных ав-

торов, при проведении химиотерапии злокачественных опухолей цитостатичес-

кая лейкопения 2-4-й степени развивается в 18-84 % курсов химиотерапии.

Практически все используемые в клинике цитостатики, кроме винкристи-

на, блеомицина, а-аспарагиназы и проспидина, в терапевтических дозах угне-

тают гемопоэз, отличаясь по преимущественному действию на тот или иной

росток кроветворения и степени цитопении.

При введении цитостатика в дозе, заведомо превышающей терапевтичес-

кую, или при индивидуальной повышенной чувствительности к нему угнетение

кроветворения также может иметь место. Данное действие цитостатиков реа-

лизуется как через прямые механизмы — воздействие на клетки-предшествен-

ники гемопоэза, так и через непрямые — повреждение стромы костного мозга,

взаимодействие с ростовыми факторами. Следствием повреждения гемопоэза

является снижение числа эффекторных клеток в периферической крови.

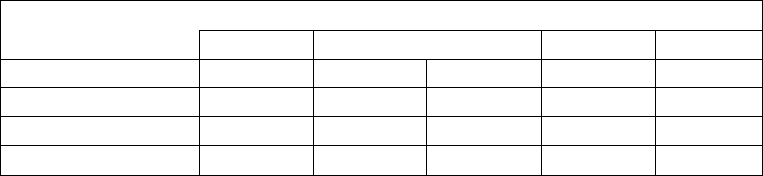

Унифицирование оценок степени угнетения гемопоэза характеризует их по

времени максимального проявления миелодепрессии и восстановления исход-

ного гематологического фона, позволяет стандартизировать подходы к сниже-

нию доз и отмене лечения в целях предотвращения необратимых осложнений

(табл. 6.4).

Использование современной интенсивной химиотерапии требует системы

обеспечения ее переносимости. От этого зависит возможность подведения адекват-

ной дозы, достаточной для достижения эффекта и обеспечения качества жизни

пациента в процессе лечения (Переводчикова Н. И., 2000).

В настоящее время в клиническую практику вошел ряд препаратов различ-

ного механизма действия, направленно обеспечивающих переносимость цитос-

татиков.

134

Часть I. Общая онкология

Таблица б.4

Рекомендации ВОЗ для учета гематологической токсичности

Параметры

Гемоглобин, г/л

Лейкоциты, 10

9

/л

Гранулоциты, 10

9

/л

Тромбоциты, 10

9

/л

Балл

0

=>110

=>4

=>2,0

> 100

1 2

95-109

3,0-3,9

1,5-1,9

75-99

80-84

2,0-2,9

1,0-1,4

50-74

3

65-79

1,0-1,9

0,5-0,9

25-49

4

<65

<1,0

<0,5

25

В последние годы для борьбы с нейтропенией, самым тяжелым осложне-

нием химиотерапии, стали применять очищенные человеческие рекомбинант-

ные гемопоэтические ростовые факторы — колониестимулирующие факторы

(КСФ). Использование КСФ позволило значительно снизить число инфекцион-

ных осложнений, возникающих при неитропении, которые часто приводят к

летальному исходу у потенциально излеченного больного.

Менее опасное, но достаточно частое осложнение химиотерапии — тошнота

и рвота. Данный синдром является наиболее тягостным для больных, суще-

ственно ухудшающим качество жизни и нередко служащим основанием для

отказа пациентов от лечения.

Создание новых противорвотных препаратов группы антагонистов рецепто-

ров серотонина стало результатом направленного поиска активных антиэмети-

ков для больных, получающих цитостатическую и лучевую терапию.

Использование в качестве кардиопротектора кардиоксана позволяет сни-

зить содержание свободных радикалов в клетках миокарда за счет хелирования

железа, предупредить развитие кардиотоксичности, вызываемой антрациклино-

выми антибиотиками, не снижая их противоопухолевого эффекта.

Амифостин (этиол) — препарат, обладающий цитопротективным действи-

ем. Защищает клетки нормальных тканей от повреждающего действия ДНК-

связывающих препаратов (алкилирующих агентов, в частности комплексных

соединений платины).

Уропротектор Месна, связывая метаболит ифосфамида акролеин, предуп-

реждает развитие акролеиновых циститов у больных, получающих ифосфамид

и высокие дозы циклофосфана.

Важной проблемой химиотерапии злокачественных опухолей является раз-

витие перекрестной и множественной лекарственной резистентности (МЛР) к

цитостатикам. Резистентность является проблемой не только при распростра-

ненных и интенсивно леченных опухолях, но даже в случае минимальной опу-

холевой массы (диаметр менее 1 см). Трудности в воздействии на МЛР детер-

минированы многочисленностью обуславливающих ее механизмов. Среди них

имеются биохимические, связанные со снижением включения цитостатиков

в опухоль и их метаболизма, быстрым выбросом его из клетки, повышенной

детоксикацией, ускоренной репарацией поражений.

Возможности влияния на МЛР в клинике остаются крайне ограниченными:

попытки применения до начала химиотерапии антагонистов кальция (верапа-

Глава 6. Принципы лечения злокачественных образований 135

мила, диалтиазема) или нейролептика трифтазина, влияющих через Р-гли-

копротеиновый механизм; применение модификаторов биологического отве-

та — цитокинов, назначении одновременно нескольких препаратов с разным

механизмом действия.

Противопоказания к химиотерапии

♦ Терминальное состояние больного с огромной массой опухолевой ткани.

♦ Значительные нарушения функции жизненно важных органов.

Характеристика противоопухолевых средств

Основу современной лекарственной терапии злокачественных новообразований

составляют противоопухолевые средства, способные уничтожать опухолевые

клетки (цитотоксический эффект) или угнетать их пролиферативную актив-

ность (цитостатический эффект).

Все противоопухолевые препараты по механизму действия и химическому

строению можно разделить на алкилирующие соединения, антиметаболиты, со-

единения с компонентом алкилирующего и антиметаболитного действия, противо-

опухолевые антибиотики, препараты растительного происхождения, ферменты и

разные препараты; по происхождению — на синтетические и природные. К син-

тетическим относятся алкилирующие агенты и антиметаболиты. К продуктам

природного происхождения причисляют антибиотики, вещества растительного

происхождения, ферменты и гормоны.

Следует отметить, что приведенная выше классификация условна. Так, на-

пример, некоторые препараты, отнесенные к гормонам, на самом деле являются

их синтетическими аналогами; механизм действия отдельных антибиотиков

похож на таковой алкилирующих агентов и др.

При всем различии в механизмах действия общим в эффектах цитостатиков

является их конечная направленность на повреждение опухолевых клеток. При-

нято считать, что такое повреждение реализуется либо путем прямого взаимодей-

ствия с ДНК, либо через ферменты, ответственные за синтез и функцию ДНК.

Однако подобный механизм не обеспечивает истинную избирательность проти-

воопухолевого действия, поскольку воздействию подвергаются не только злокаче-

ственные, но и пролиферирующие клетки нормальных тканей. Этим объясняется

ограниченность возможностей химиотерапии цитостатиками и создается основа

для развития осложнений.

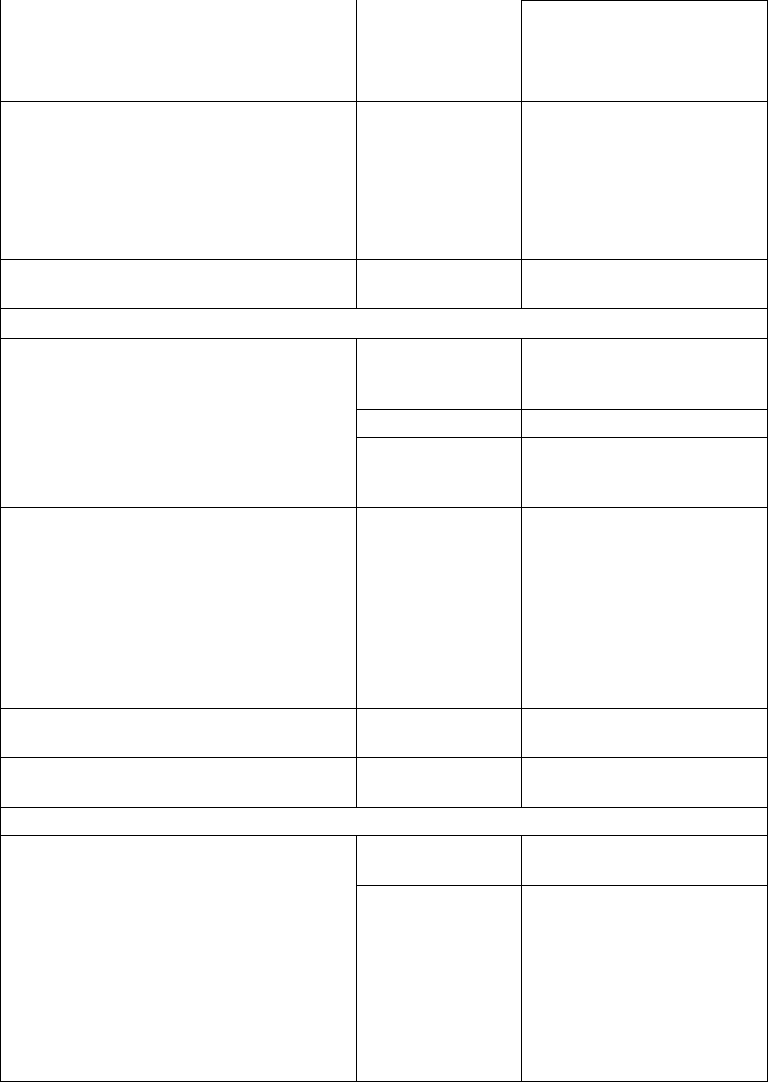

В табл. 6.5 представлены данные об основных группах современных проти-

воопухолевых препаратах в зависимости от их механизма действия.

Лекарственная терапия в настоящее время является четко очерченным те-

рапевтическим направлением, которое стало неотъемлемой составной частью

лечения больных со злокачественными опухолями.

Достижения и многие паллиативные эффекты химиотерапии при злокаче-

ственных опухолях различных локализаций стали возможны главным образом

благодаря сочетанию ряда факторов:

1) поиску новых цитостатиков и средств, влияющих на гормональный гомео-

стаз;

136

Часть I. Общая онкология

Таблица 6.5

Механизм действия противоопухолевых препаратов

Антиметаболиты

Присоединяются ко многим веществам

путем реакции алкилирования, то

есть замещения атома водорода ка-

кого-либо соединения на алкильную

группу. Определяющим является вза-

имодействие с ДНК. В результате на-

рушения репликации ДНК возникают

мутации и гибель клетки.

Препараты не обладают фазоспеци-

фичностью

Хлорэтиламины

Этиленимины

Эфиры дисульфо-

новых кислот

Метилирующие

агенты (тирази-

ны)

Эмбихин, хлорамбуцил,

мелфалан, сарколизин,

допан, циклофосфан,

ифосфамид, миелобромол,

проспидин

Тиофосфамид, гексаме-

тилмеламин, фторбензо-

теф, имифос, фотрин

Миелосан

Дакарбазин (ДТИК), про-

карбазйн (натулан)

Отличаются от других алкилирующих

агентов отсутствием перекрестной

устойчивости по отношению к другим

препаратам этой группы, липофиль-

ностью и отсроченным миелосупрес-

сивным действием (6-8 недель)

Производные

нитрозомочеви-

ны

BCNU, CCNU, ACNU

(L'Association Canadienne

pour les Nations Unies),

араноза, мюстофоран,

стрептозотоцин, нитрул-

лин

Нарушают синтез ДНК путем внутри-

и межнитевых сшивок ДНК, а также

путем связывания с клеточными мем-

бранами

Комплексные

соединения пла-

тины

Цисплатин, карбоплатин,

оксалиплатин

Противоопухолевая активность осно-

вана на структурном или функцио-

нальном подобии их метаболитам,

участвующим в синтезе нуклеиновых

кислот. В результате нераспознания и

включения в обмен опухолевой клетки

антиметаболиты либо нарушают функ-

цию ферментов, участвующих в синте-

зе нуклеиновых кислот, либо включа-

ются в нуклеиновые кислоты, нарушая

их код, что ведет к гибели клеток.

Наиболее активны в быстро растущих

клетках — фазовоспецифичны

Ингибиторы

рибонуклеозид-

редуктазы

Гидроксимочевина

Ингибируют фермент дигидрофола-

тредуктазу, образуя с ней прочный

комплекс, и тем самым блокируют

образование из тетрагидрофолиевой,

формилтетрагидрофолиевой кислот и

других производных фолиевой кисло-

ты — необходимых участников синте-

за пуринов, или тимидиновой кислоты

Антагонисты фо-

лиевой кислоты

(антифолаты)

Метотрексат

Механизм действия Подгруппа Препараты

Глава 6. Принципы лечения злокачественных образований

137

Механизм действия Подгруппа

Ингибируют ферменты, необходимые

для синтеза нуклеиновых кислот, и

могут включаться в ДНК и РНК

Прямой ингибитор тимидилат-синте-

тазы. Кроме того, торможение тими-

дилатсинтетазы осуществляется про-

дуктами метаболизма томудекса после

полиглутамации. Ни томудекс, ни его

метаболиты не инкорпорируются в ну-

клеиновые кислоты

Нарушают синтез ДНК и РНК за счет

изменения обмена пурина

Антагонисты

пиримидина

Ингибиторы

тимидилатсинте-

тазы

Антагонисты пу-

рина

Препараты

5-фторурацил, фторафур,

азацитидин, кселода, ци-

тозар, гемзар, UFT

Томудекс

6-меркаптопурин, 6-тиогу-

анин, флударабин

Противоопухолевые антибиотики и близкие к ним препараты

Противоопухолевые антибиоти-

ки — продукты жизнедеятельности

грибов — подавляют синтез нуклеино-

вых кислот, действуя на уровне ДНК-

матрицы. Образуют с ДНК комплексы,

препятствующие продвижению фер-

ментов вдоль ДНК-матрицы

Механизм их действия сводится к

интеркаляции и ковалентному свя-

зыванию ДНК, торможению топоизо-

меразы II, формированию свободных

радикалов

Вызывают одиночные разрывы ДНК

Вызывают связывание и повреждение

ДНК

Актиномицины

Антрацендионы

Производные ау-

реловой кислоты

Антрациклины

Флеомицины

Прочие антибио-

тики

Дактиномицин

(из актиномицетов Str.

parvuilus и др.)

Митоксантрон

Оливомицин (из лучистого

гриба Actinomyces olivore-

ticuli), митрамицин

Рубомицин (из гриба Acti-

nomyces coeruleorubidus),

доксорубицин (Streptomy-

ces peucetiusvar. caesius),

эпирубицин, карминоми-

цин (антибиотик из лучи-

стого гриба Actinomadura

carminata), акларубицин,

идарубицин

Блеомицин, блеомицетин,

пепломицин

Брунеомицин, митомицин

Препараты растительного происхождения

Ингибиторы митоза

Денатурация тубулина; при взаимо-

действии с препаратом развивается

деполяризация тубулина, что ведет

к остановке митоза и нарушению

клеточно-специфических функций

лимфоцитов. Стимулируют полиме-

ризацию клеточного белка тубулина и

препятствуют его деполимеризации.

Образуется избыток дефектных микро-

трубочек, что ведет к нарушению

Винко-

алкалоиды

Таксаны

Винбластин, винкристин,

виндезин, навельбин

Таксол, таксотер

138

Часть I. Общая онкология

Таблица 6.5 (продолжение)

процесса формирования клеточного ве-

ретена и задержке клеток в G

2

- и

М-фазах митоза

Ингибиторы топоизомераз ДНК

Блокада фермента, контролирующего

репликацию и транскрипцию ДНК

Блокируют клетки в фазе G

2

, то есть

тормозят их вступление в митоз

Ингибиторы то-

поизомеразы I

Гикамптин, кампто

Ингибиторы то-

поизомеразы II

Этопозид, тенипозид

Ферментные препараты

Клетки отдельных опухолей не синтезируют аспарагин

и используют аспарагин, имеющийся в крови и лимфе.

При введении L-аспарагиназы происходит временное

разрушение аспарагина, и клетки, нуждающиеся в нем,

погибают

L-аспарагиназа

Гормоны и антигормоны

Андрогены оказывают противоопухолевый эффект, опо-

средованно влияя на функцию гипофиза либо воздей-

ствуя непосредственно на опухолевые клетки

Тестостерона пропионат,

медротестрона пропионат,

тетрастерон

Эстрогены через гипоталамус угнетают продукцию те-

стостерона при раке предстательной железы; при раке

молочной железы у женщин в менопаузе могут изменять

ответ на пролактин

Диэтилстильбэстрол, фос-

фэстрол, этинилэстради-

ол,' эстрадурин

Механизм действия прогестинов (гестагенов) неясен; по-

видимому, они оказывают влияние на уровне рецепторов

клетки, содействуя ее дифференцировке

Оксипрогестерона капро-

нат, провера, мегейс

Антиэстрогены блокируют рецепторы эстрогенов. Ком-

плекс рецептор-гормон контролирует промоторный уча-

сток гена, от которого зависит рост клетки

Тамоксифен, торемифен

Антиандрогены блокируют рецепторы андрогенов и с

успехом используются при раке предстательной железы

Флютамид, андрокур,

касодекс

Суперагонисты рилизинг-гормона лютеинизирующего

гормона гипофиза подавляют продукцию лютеинизирую-

щего и фолликулостимулирующего гормонов гипофиза,

соответственно ингибируя продукцию тестостерона либо

эстрогенов гонадами

Золадекс, лейпролид,

супрефакт

Ингибиторы ароматазы препятствуют действию фермен-

та ароматазы, превращающей андростендион в эстрон,

а затем в эстрадиол, снижая таким образом содержание

эстрогенов

Аминоглютетимид,

аримидекс, фемара

Аналоги соматостатина, в частности сандостатин (октрео-

тид), используются для купирования карциноидного син-

дрома, характерного для некоторых нейроэндокринных

опухолей(апудом)

Сандостатин

Механизм действия Подгруппа Препараты

Глава 6. Принципы лечения злокачественных образований

139

Таблица 6.5 (окончание)

Супрессоры коры надпочечников. Механизм цитоста-

тического действия неизвестен, но может быть связан с

угнетением функции надпочечников

Хлодитан

Особую группу составляют гормоноцитостатики — пре-

параты, обладающие цитостатическим и гормональным

действием

Эстрацит, преднемустин

2) разработке и совершенствованию теоретических принципов и практичес-

ких подходов к применению лекарственной терапии (в том числе рацио-

нальных сочетаний, доз и режимов использования противоопухолевых

препаратов, комбинаций цитостатиков и гормонов);

3) модификации способов регионарной химиотерапии, в особенности при

новообразованиях, обладающих естественной резистентностью к извест-

ным цитостатикам (химиоэмболизация при рентгеноэндоваскулярных

вмешательствах);

4) уточнению показаний к адъювантной химиотерапии и гормонотерапии,

расширению применения неоадъвантного лечения цитостатиками;

5) использованию новых эффективных средств поддерживающего лечения —-

в первую очередь, предупреждающих и корригирующих осложнения хими-

отерапии.

6.5. БОЛЬ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ РАКЕ

Боль остается серьезной и не решенной до конца проблемой здравоохранения во

всем мире. Борьба с болью является одной из задач программы ВОЗ по борьбе с

раком наряду с его профилактикой, ранним выявлением и лечением.

Международная ассоциация по изучению боли дает следующее определе-

ние: «Боль — это неприятное сенсорное ощущение, связанное с имеющимся

или возможным повреждением тканей. Боль — телесное ощущение, но также

сопровождается тяжелым эмоциональным переживанием. Боль всегда субъек-

тивна, человек воспринимает ее через переживания, связанные с получением

какого-либо повреждения в ранние годы его жизни».

Болевой синдром по механизмам возникновения и продолжительности раз-

деляют на острый и хронический.

Острый болевой синдром (ОБС) — это, прежде всего, послеоперационная и

посттравматическая боль, вызванная хирургическим или травматическим

повреждением тканей. ОБС отличается временным характером и снижением

интенсивности по мере устранения причин его возникновения.

Хронический болевой синдром (ХБС) сопутствует практически всем злока-

чественным новообразованиям в стадии генерализации. Отличается от острой

боли длительностью, силой, различием проявлений, влиянием тяжелых психо-

эмоциональных факторов и сложностью лечения, связанных с многообразием

причин (табл. 6.6).

Механизм действия Препараты

140

Часть I. Общая онкология

Таблица 6.6

Причины хронической боли при злокачественных новообразованиях

(по М. Л. Гершановичу, М. Д. Пайкину, 1986)

Боли первич-

ные, вызванные

собственно опу-

холевым про-

цессом

Компрессия, инфильтрация и деструкция периферических и цен-

тральных нервных структур (нервные сплетения, стволы, кореш-

ки, спинной и головной мозг)

Инфильтрация, деструкция, растяжение или сдавление тканей с

богатой чувствительной иннервацией (вовлечение костей, сероз-

ных, мозговых оболочек, капсул паренхиматозных органов и др.)

Мышечный спазм, обусловленный поражением костей; сдавление,

растяжение, деструкция полых органов (пищеварительный тракт,

мочевые пути и др.)

Окклюзия или компрессия кровеносных сосудов (ишемические боли),

обструкция или сдавление лимфатических сосудов (лимфостаз)

Боли вторич-

ные, вызванные

осложнениями

Патологические переломы костей (конечности, позвоночник и др.)

Некроз опухоли с воспалением, инфицированием, образованием

язв и полостей распада

опухолевого

процесса

Перифокальное воспаление с инфицированием, образованием язв и

полостей распада

Воспаление и инфицирование отдаленных от опухоли органов в

связи с нарушением оттока (мочевые, желчные пути, протоки же-

лез внешней секреции) и перфорацией (перитонит и др.)

Артериальный и венозный тромбоз на почве компрессии (ишемиче-

ские боли, тромбофлебит)

Боли,связан-

ные с асте-

низацией,

длительной им-

мобилизацией

Констипация (запоры)

Пролежни

Трофические язвы

Боли,связан-

ные с паранео-

пластическими

синдромами

Полимиозиты

Канцероматозная сенсорная нейропатия

Остеоартропатия

Осложнения хирургического лечения:

- боль в области послеоперационного рубца;

- постампутационная боль (в культе, фантомные боли);

- постторакотомическая боль;

- постмастэктомическая боль;

- боль после операции в области головы и шеи;

- анастомозиты;

- образование спаек в серозных полостях (брюшная, плевральная);

- отеки конечностей после лимфаденэктомии.

Осложнения химиотерапии:

- стоматит, мукозит (5-фторурацил, метотрексат);

- периферическая токсическая полинейропатия (винкристин, вин-

бластин, цисплатина);

- стероидный псевдоревматизм (генерализованная миоартралгия,

синдром «отмены» глюкокортикоидов);

Классификация Приина болей