Голубева О.Л. (гл. ред.) Строгоновская школа композиции

Подождите немного. Документ загружается.

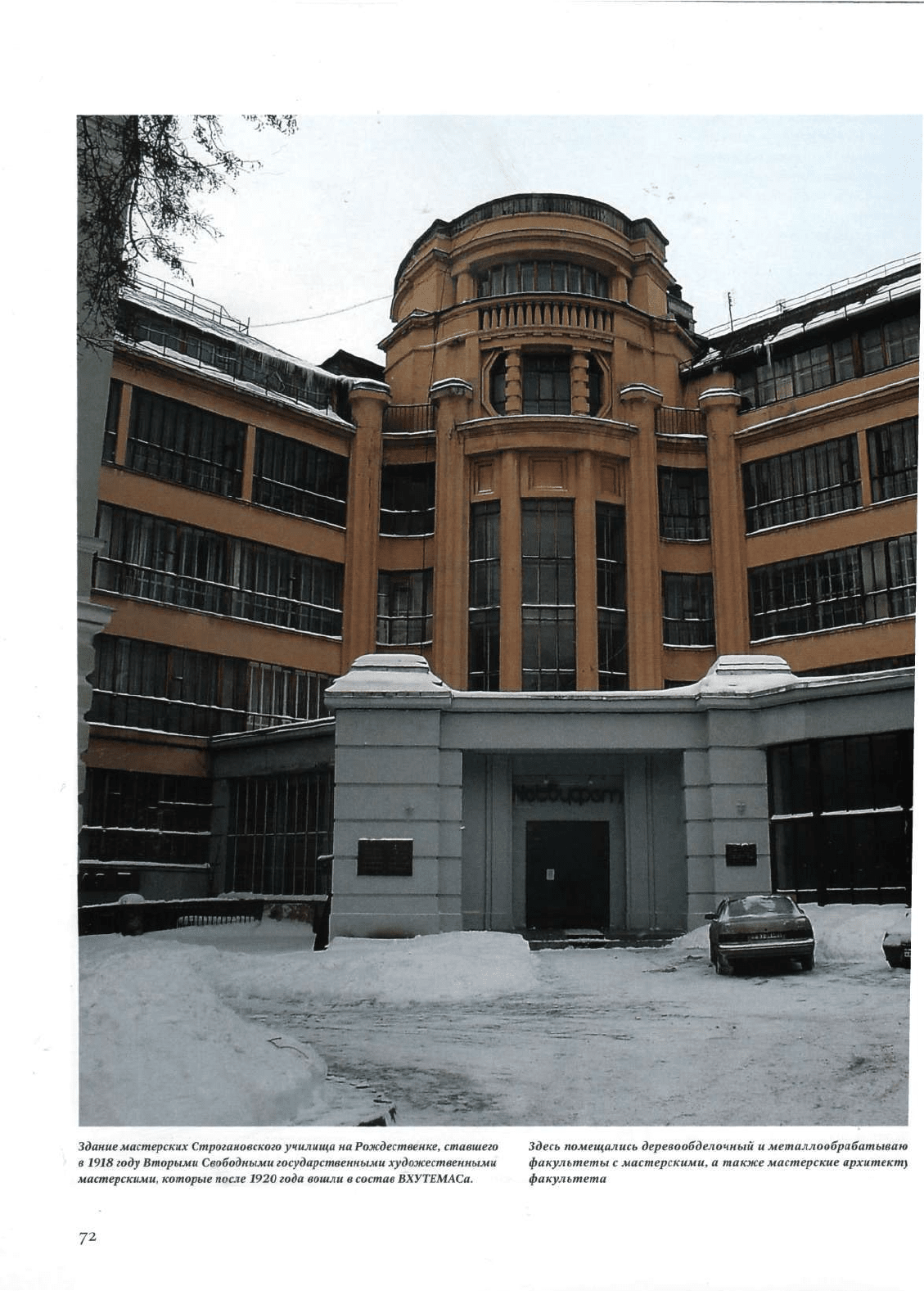

Здание

мастерских Строгановского

училища на

Рождественке,

ставшего

в 1918 году

Вторыми

Свободными государственными художественными

мастерскими, которые

после

1920 года вошли в

состав

ВХУТЕМАСа.

Здесь помещались деревообделочный и металлообрабатываю

факультеты с мастерскими, а также мастерские архитекту

факультета

72

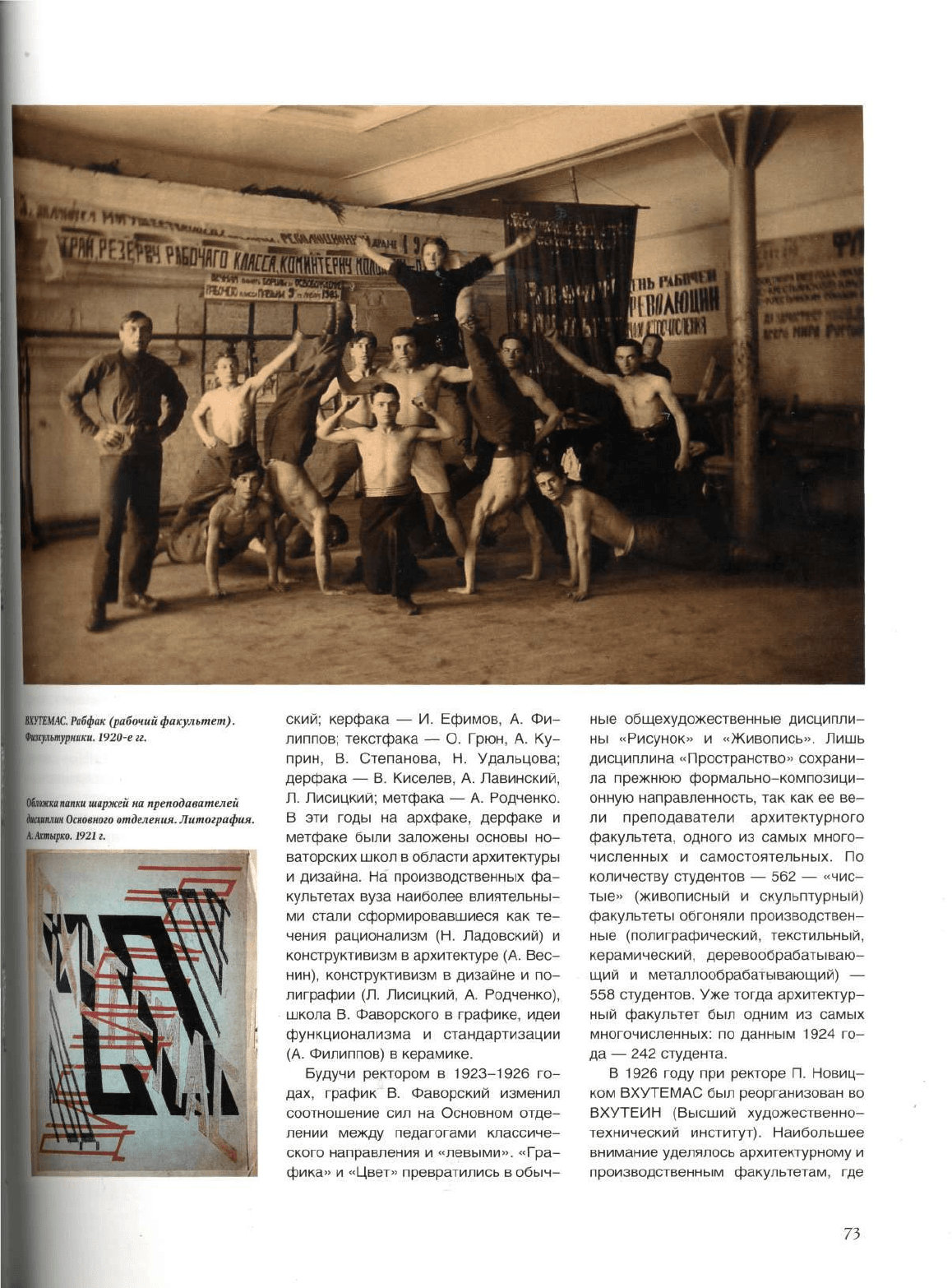

ВХУТЕМАС.

Рабфак

(рабочий факультет).

Физкультурники.

1920-е гг.

Обложка папки шаржей

на преподавателей

дисциплин Основного

отделения. Литография.

к.Ахтырко.1921

г.

ский;

керфака — И. Ефимов, А. Фи-

липпов; текстфака — О. Грюн, А. Ку-

прин,

В. Степанова, Н. Удальцова;

дерфака — В. Киселев, А. Лавинский,

Л.

Лисицкий; метфака — А. Родченко.

В эти годы на архфаке, дерфаке и

метфаке были заложены основы но-

ваторских школ в области архитектуры

и дизайна. На производственных фа-

культетах вуза наиболее влиятельны-

ми стали сформировавшиеся как те-

чения рационализм (Н. Ладовский) и

конструктивизм в архитектуре (А. Вес-

нин),

конструктивизм в дизайне и по-

лиграфии (Л. Лисицкий, А. Родченко),

школа В. Фаворского в графике, идеи

функционализма и стандартизации

(А. Филиппов) в керамике.

Будучи ректором в 1923-1926 го-

дах, график В. Фаворский изменил

соотношение сил на Основном отде-

лении между педагогами классиче-

ского направления и «левыми». «Гра-

фика» и «Цвет» превратились в обыч-

ные общехудожественные дисципли-

ны «Рисунок» и «Живопись». Лишь

дисциплина «Пространство» сохрани-

ла прежнюю формально-композици-

онную направленность, так как ее ве-

ли преподаватели архитектурного

факультета, одного из самых много-

численных и самостоятельных. По

количеству студентов — 562 — «чис-

тые» (живописный и скульптурный)

факультеты обгоняли производствен-

ные (полиграфический, текстильный,

керамический, деревообрабатываю-

щий и металлообрабатывающий) —

558 студентов. Уже тогда архитектур-

ный факультет был одним из самых

многочисленных: по данным 1924 го-

да — 242 студента.

В 1926 году при ректоре П. Новиц-

ком ВХУТЕМАС был реорганизован во

ВХУТЕИН (Высший художественно-

технический институт). Наибольшее

внимание уделялось архитектурному и

производственным факультетам, где

73

во второй половине 1920-х годов

формировались новая архитектура и

дизайн.

Курсовые и дипломные проек-

ты архфака ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа,

которые выполнены под руководством

А. Веснина, И. Голосова, Н. Ладовско-

го,

отличались новизной и оригиналь-

ностью. Чтобы вернуть вузу его исход-

ную художественно-промышленную

ориентацию и быстрее начать специа-

лизацию студентов, срок обучения на

Основном отделении сократили с двух

лет до одного года. Был создан объе-

диненный дерметфак, предполагалось

увеличить число студентов на произ-

водственных факультетах. Выпускни-

ки дерметфака получали дипломы со

специальностью «инженер-худож-

ник»,

а выпускники текстильного, ке-

рамического и полиграфического фа-

культетов — «художник-технолог». За

10 лет существования ВХУТЕМАСа-

ВХУТЕИНа благодаря деятельности

А. Родченко, Л. Лисицкого и В. Татли-

на была разработана оригинальная

методика подготовки дизайнеров для

промышленности, основанная на изо-

бретательстве, структурном мышле-

нии,

геометрической стандартизации

форм.

Однако статус нового специа-

листа оставался неясным.

В 1930 году ВХУТЕИН был рас-

формирован, факультеты распреде-

лены по отдельным ведомствам и ин-

ститутам.

На базе архфака и архите-

ктурно-строительного факультета

МВТУ был создан архитектурный ин-

ститут. Живфак и скульптфак были

переведены в Ленинград и вошли в

состав Академии художеств. Поли-

граффак и текстфак перешли в соз-

данные полиграфический и текстиль-

ный институты. Керфак был преобра-

зован в художественный факультет

института силикатов. Студентов мет-

фака перевели в МВТУ. На базе дер-

фака позднее возник лесотехниче-

ский институт, где готовили уже толь-

ко инженеров. Фактически первые

дизайнерские школы ВХУТЕМАСа-

ВХУТЕИНа перестали существовать,

что впоследствии сказалось на раз-

витии дизайна в стране.

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН — уникаль-

ный учебный и творческий центр, где

преподавали ведущие мастера архи-

тектуры,

дизайна, живописи, графики

и прикладного искусства 1920-х го-

дов.

Это невероятный эксперимент по

организации художественного обра-

зования на совершенно необычной

основе, продолжавшийся в течение

10 лет — с 1920 по 1930 год.

С одной стороны, абстрактные

формально-композиционные дости-

жения русского авангарда, концепция

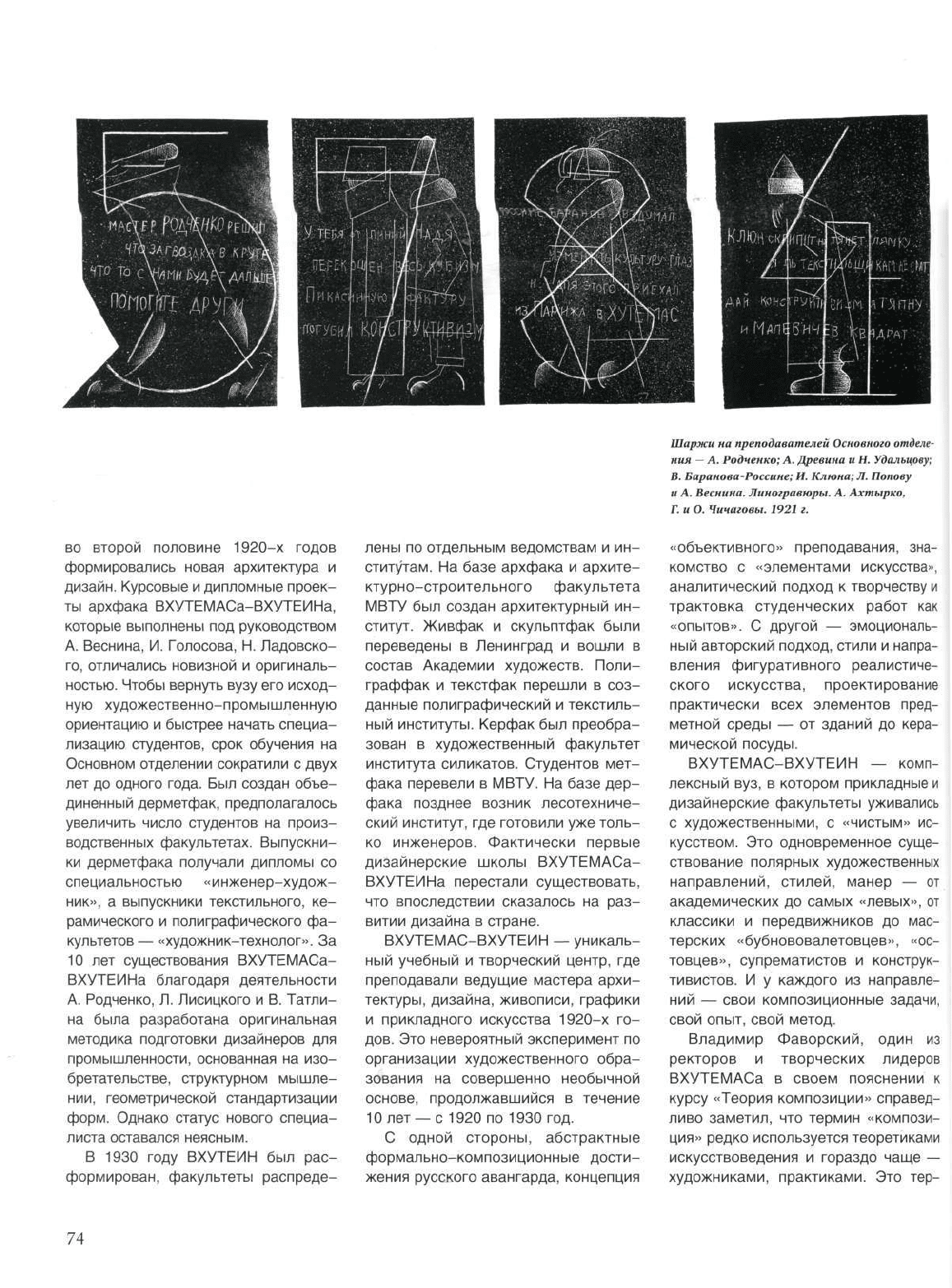

Шаржи

на преподавателей

Основного

отделе-

ния

—

А.

Родченко;

А. Древина и

Н.

Удалъцову;

В.

Баранова-Россине;

И.

Клюна;

Л.

Попову

и А.

Веснина.

Линогравюры. А. Ахтырко,

Г.

и О.

Чичаговы.

1921 г.

«объективного» преподавания, зна-

комство с «элементами искусства»,

аналитический подход к творчеству и

трактовка студенческих работ как

«опытов».

С другой — эмоциональ-

ный авторский подход, стили и напра-

вления фигуративного реалистиче-

ского искусства, проектирование

практически всех элементов пред-

метной среды — от зданий до кера-

мической посуды.

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН — комп-

лексный вуз, в котором прикладные и

дизайнерские факультеты уживались

с художественными, с «чистым» ис-

кусством.

Это одновременное суще-

ствование полярных художественных

направлений, стилей, манер — от

академических до самых «левых», от

классики и передвижников до мас-

терских «бубнововалетовцев», «ос-

товцев»,

супрематистов и конструк-

тивистов. И у каждого из направле-

ний — свои композиционные задачи,

свой опыт, свой метод.

Владимир Фаворский, один из

ректоров и творческих лидеров

ВХУТЕМАСа в своем пояснении к

курсу «Теория композиции» справед-

ливо заметил, что термин «компози-

ция» редко используется теоретиками

искусствоведения и гораздо чаще —

художниками, практиками. Это тер-

74

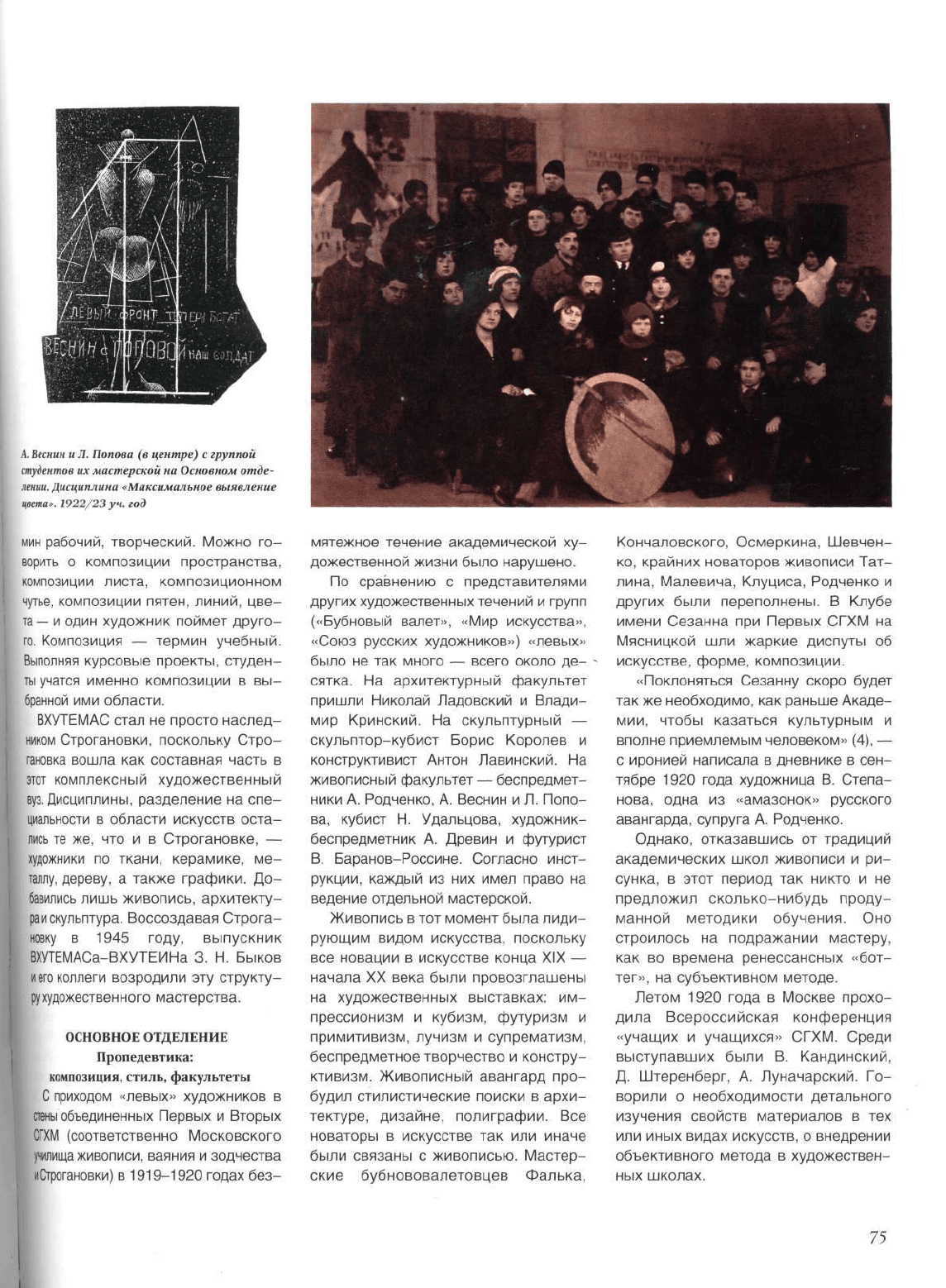

А.

Веснин и

Л.

Попова

(в центре) с группой

студентов их мастерской

на

Основном

отде-

лении.

Дисциплина «Максимальное

выявление

цвета».

1922/23 уч. год

мин рабочий, творческий. Можно го-

ворить о композиции пространства,

композиции листа, композиционном

чутье,

композиции пятен, линий, цве-

та—и один художник поймет друго-

го.

Композиция — термин учебный.

Выполняя курсовые проекты, студен-

ты

учатся именно композиции в вы-

бранной ими области.

ВХУТЕМАС стал не просто наслед-

ником Строгановки, поскольку Стро-

гановка вошла как составная часть в

этот комплексный художественный

вуз.

Дисциплины, разделение на спе-

циальности в области искусств оста-

лись те же, что и в Строгановке, —

художники по ткани, керамике, ме-

таллу, дереву, а также графики. До-

бавились лишь живопись, архитекту-

ра и

скульптура.

Воссоздавая Строга-

нову в 1945 году, выпускник

ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа 3. Н. Быков

и его

коллеги возродили эту структу-

ру

художественного мастерства.

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Пропедевтика:

композиция, стиль, факультеты

С

приходом «левых» художников в

стены

объединенных Первых и Вторых

СГХМ (соответственно Московского

училища

живописи,

ваяния и зодчества

и Строгановки)

в 1919-1920 годах без-

мятежное течение академической ху-

дожественной жизни было нарушено.

По сравнению с представителями

других художественных течений и групп

(«Бубновый валет», «Мир искусства»,

«Союз русских художников») «левых»

было не так много — всего около де-

сятка.

На архитектурный факультет

пришли Николай Ладовский и Влади-

мир Кринский. На скульптурный —

скульптор-кубист Борис Королев и

конструктивист Антон Лавинский. На

живописный факультет — беспредмет-

ники А. Родченко, А. Веснин и Л. Попо-

ва,

кубист Н. Удальцова, художник-

беспредметник А. Древин и футурист

В. Баранов-Россине. Согласно инст-

рукции,

каждый из них имел право на

ведение отдельной мастерской.

Живопись в тот момент была лиди-

рующим видом искусства, поскольку

все новации в искусстве конца XIX —

начала XX века были провозглашены

на художественных выставках: им-

прессионизм и кубизм, футуризм и

примитивизм, лучизм и супрематизм,

беспредметное творчество и констру-

ктивизм.

Живописный авангард про-

будил стилистические поиски в архи-

тектуре, дизайне, полиграфии. Все

новаторы в искусстве так или иначе

были связаны с живописью. Мастер-

ские бубнововалетовцев Фалька,

Кончаловского, Осмеркина, Шевчен-

ко,

крайних новаторов живописи Тат-

лина,

Малевича, Клуциса, Родченко и

других были переполнены. В Клубе

имени Сезанна при Первых СГХМ на

Мясницкой шли жаркие диспуты об

искусстве, форме, композиции.

«Поклоняться Сезанну скоро будет

так же необходимо, как раньше Акаде-

мии,

чтобы казаться культурным и

вполне приемлемым человеком» (4), —

с иронией написала в дневнике в

сен-

тябре 1920 года художница В. Степа-

нова,

одна из «амазонок» русского

авангарда, супруга А. Родченко.

Однако, отказавшись от традиций

академических школ живописи и ри-

сунка,

в этот период так никто и не

предложил сколько-нибудь проду-

манной методики обучения. Оно

строилось на подражании мастеру,

как во времена ренессансных «бот-

тег»,

на субъективном методе.

Летом 1920 года в Москве прохо-

дила Всероссийская конференция

«учащих и учащихся» СГХМ. Среди

выступавших были В. Кандинский,

Д.

Штеренберг, А. Луначарский. Го-

ворили о необходимости детального

изучения свойств материалов в тех

или иных видах искусств, о внедрении

объективного метода в художествен-

ных школах.

75

«В основу всякого художественного

образования должен быть положен

принцип единой художественной куль-

туры»,

— говорилось в резолюции

кон-

ференции. И далее: «Главная роль

должна принадлежать изучению форм,

материала и конструктивных задач».

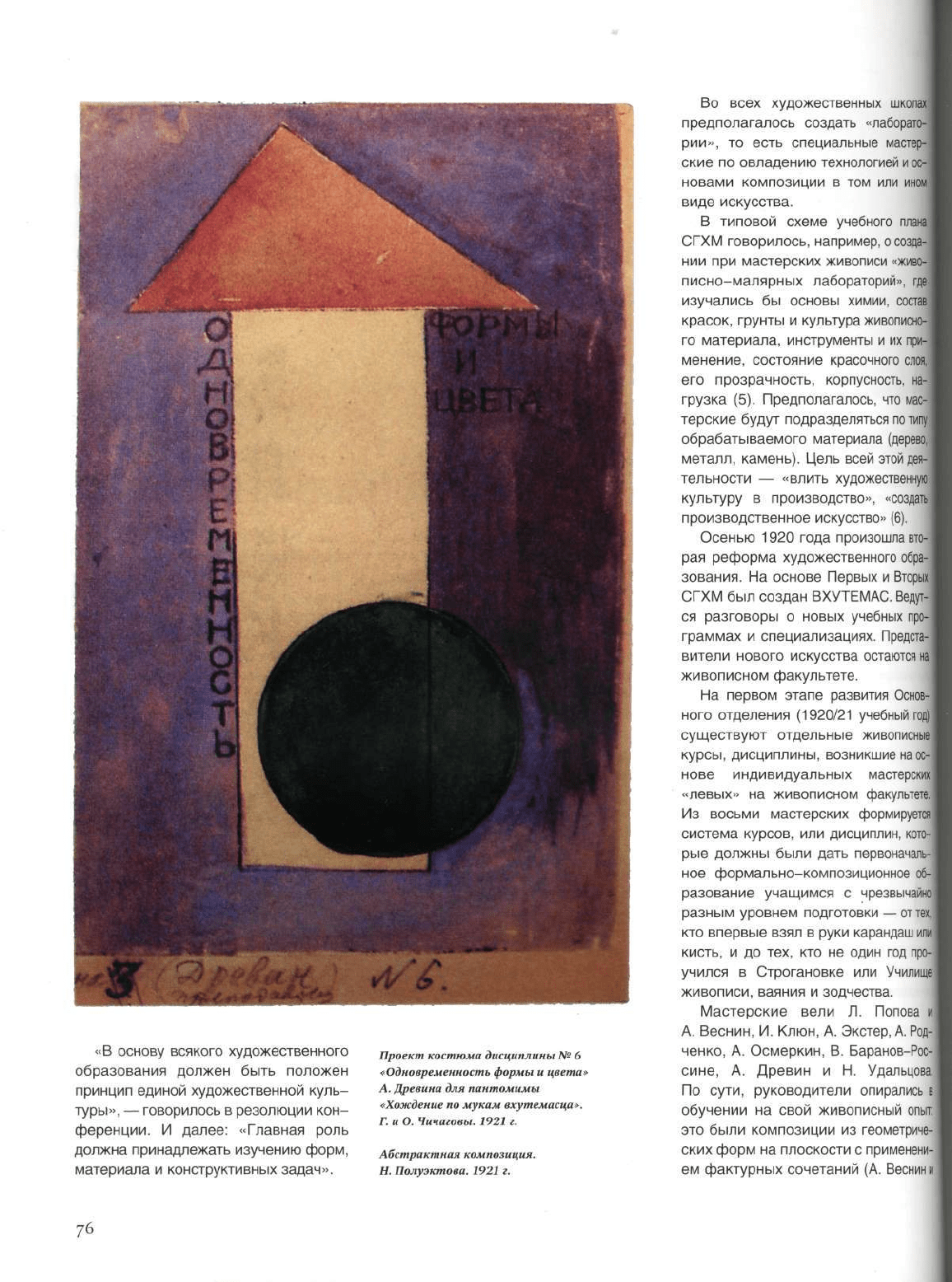

Проект костюма

дисциплины

№ 6

«Одновременность формы и цвета»

А.

Древина для пантомимы

«Хождение

по мукам вхутемасца».

Г.

и

О.

Чичаговы.

1921 г.

Абстрактная композиция.

Н.

Полуэктова. 1921 г.

Во всех художественных школах

предполагалось создать «лаборато-

рии»,

то есть специальные мастер-

ские по овладению технологией

и ос

новами композиции в том или ино

виде искусства.

В типовой схеме учебного пла

СГХМ говорилось, например,

о созда

нии при мастерских живописи «жи~

писно-малярных лабораторий», где

изучались бы основы химии, сосг

красок, грунты и культура живописи"

го материала, инструменты и их при

менение, состояние красочного слоя

его прозрачность, корпусность, на

грузка (5). Предполагалось, что мае

терские будут подразделяться

по тиг

обрабатываемого материала (дерево

металл,

камень). Цель всей этой /

тельности — «влить художественную

культуру в производство», «создать

производственное искусство» (6).

Осенью 1920 года произошла

вто

рая реформа художественного обра-

зования.

На основе Первых и Вторых

СГХМ был создан ВХУТЕМАС. Ведут-

ся разговоры о новых учебных про-

граммах и специализациях. Предста-

вители нового искусства остаются

на

живописном факультете.

На первом этапе развития Основ-

ного отделения (1920/21 учебный год)

существуют отдельные живописные

курсы,

дисциплины, возникшие

на

ос-

нове индивидуальных мастерских

«левых» на живописном факультете.

Из восьми мастерских формируется

система курсов, или дисциплин, кото-

рые должны были дать первоначаль-

ное формально-композиционное об-

разование учащимся с чрезвычайно

разным уровнем подготовки —

от

тех,

кто впервые взял в руки карандаш

или

кисть, и до тех, кто не один год про-

учился в Строгановке или Училище

живописи, ваяния и зодчества.

Мастерские вели Л. Попова и

А. Веснин, И. Клюн, А. Экстер, А. Род-

ченко, А. Осмеркин, В. Баранов-Рос-

сине,

А. Древин и Н. Удальцова.

По сути, руководители опирались в

обучении на свой живописный опыт:

это были композиции из геометриче-

ских форм на плоскости с применени-

ем фактурных сочетаний (А.

Веснин и

7

6

77

Л.

Попова), с намеком на динамику

(В.

Баранов-Россине), с построением

цветовой гаммы (А. Древин и

Н. Удальцова). Предполагалось, что, в

течение двух лет по очереди изучив

на Основном отделении все эти дис-

циплины,

студенты в дальнейшем пе-

рейдут в мастерские живописцев для

овладения профессией, где препода-

вали художники, входившие в самые

контрастные творческие группы:

«Мир искусства», «Союз русских ху-

дожников», «Передвижники» и «Буб-

новый валет». Естественно, это вы-

зывало конфликты: руководители

профилирующих мастерских считали,

что к ним попадают молодые худож-

ники,

уже «испорченные» абстракт-

ным искусством.

В ноябре 1920 года на Основном

отделении планировалось создать

лабораторию по изучению живописи

при ВГХМ (7). Предполагалось, что

лаборатория будет обучать техноло-

гическим и композиционным основам

живописи перед поступлением в мас-

терские ведущих живописцев, таких

как А. Шевченко, Р. Фальк, А. Куприн,

П. Кончаловский, Д. Штеренберг,

П. Кузнецов и другие.

Идея создания подобной лабора-

тории позволяла применить в обуче-

нии результаты научно-теоретиче-

ских дискуссий ИНХУКа об элементах

живописи: цвете, фактуре, форме,

композиции и конструкции.

Дело в том, что ИНХУК — Москов-

ский институт художественной культу-

ры — был создан в 1920 году для «раз-

работки науки об искусстве, исследую-

щей основные элементы как отдельных

искусств, так и искусства в целом» (8).

Цель — создание синтетического мо-

нументального искусства. По програм-

ме,

составленной В. Кандинским, пла-

нировалось изучать элементы матема-

тики,

музыки, скульптуры, живописи,

исследовать психологическое воздей-

ствие цвета, соотношение цвета и

форм.

От докладов, посвященных от-

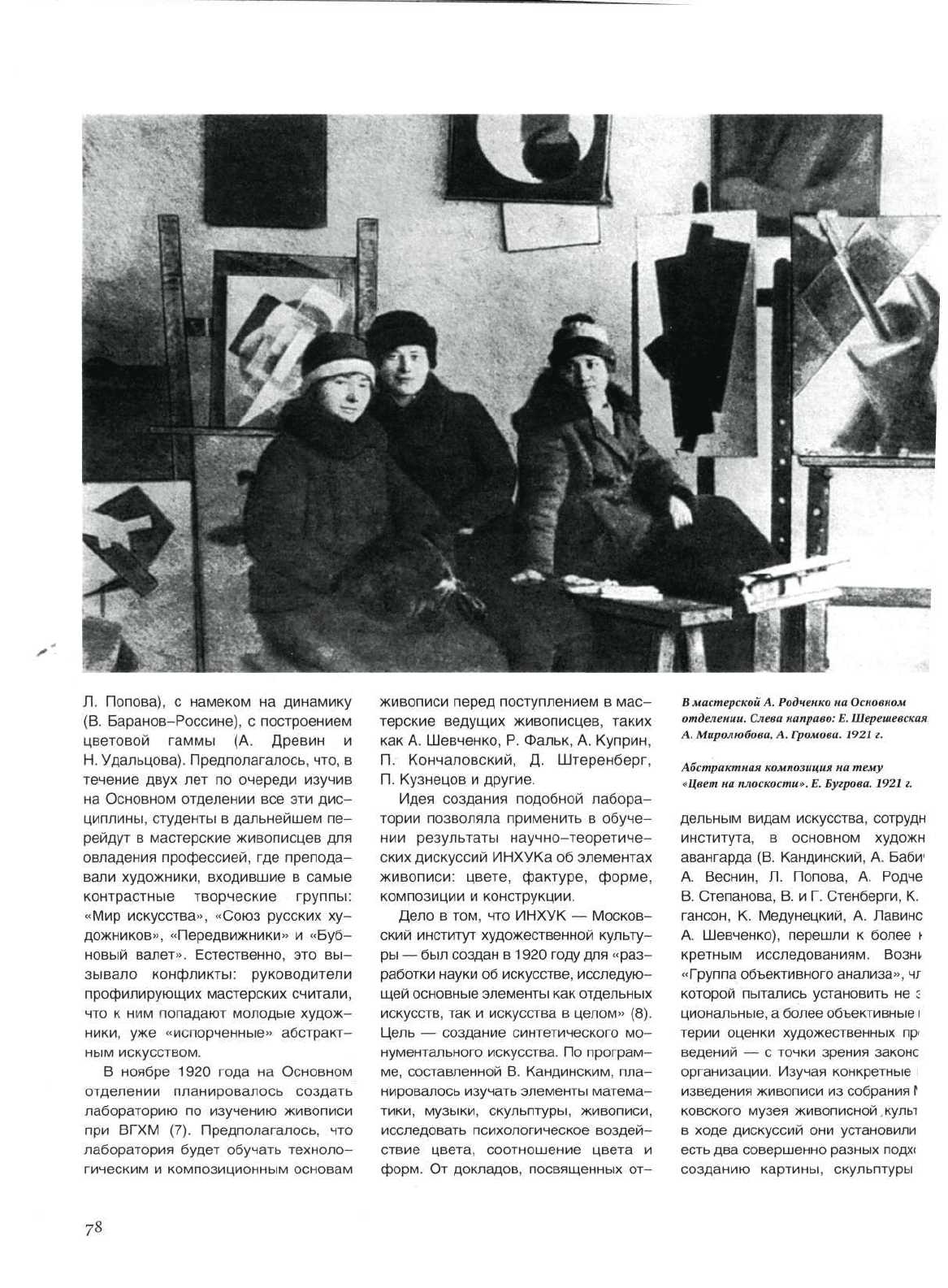

В

мастерской

А.

Родченко на Основном

отделении. Слева направо:

Е.

Шерешевская

А.

Миролюбова, А. Громова. 1921 г.

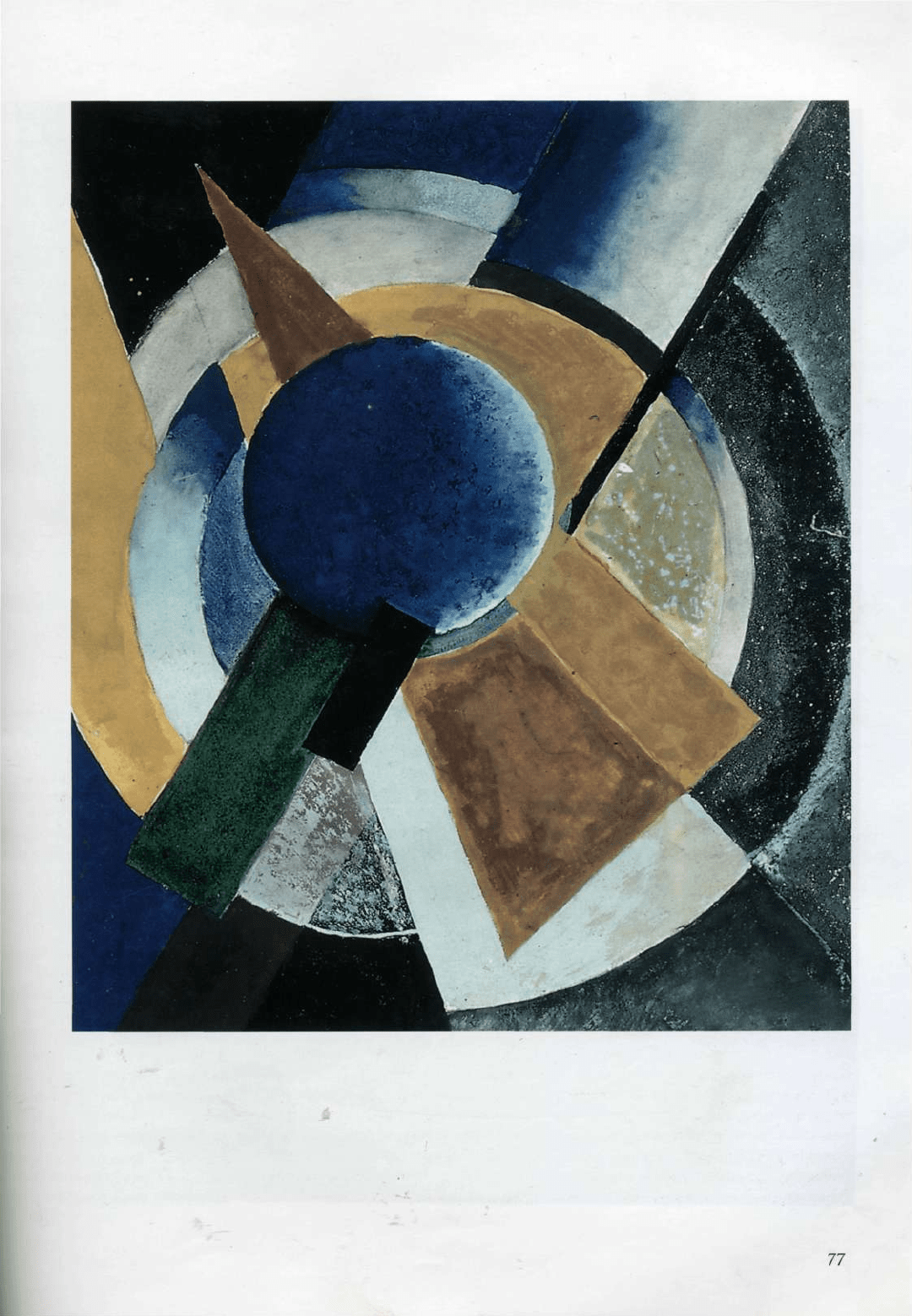

Абстрактная композиция на тему

«Цвет

на

плоскости».

Е.

Бугрова. 1921 г.

дельным видам искусства, сотрудн

института, в основном художн

авангарда (В. Кандинский, А. Баби

1

А. Веснин, Л. Попова, А. Родче

В. Степанова, В. и Г. Стенберги, К.

гансон,

К. Медунецкий, А. Лавине

А. Шевченко), перешли к более \

кретным исследованиям. Возн1<

«Группа объективного анализа», чг

которой пытались установить не с

циональные, а более объективные I

терии оценки художественных пр

ведений — с точки зрения законе

организации. Изучая конкретные I

изведения живописи из собрания

Г

ковского музея живописной кулы

в ходе дискуссий они установили

есть два совершенно разных пода

созданию картины, скульптуры

7«

79

J^LL X

Хушблеме Холтшзищш •.

потрите гДжЖЙт^

ч™*™**-

И Ш

ял

•

' I

проекта как целостной формы: компо-

зиция и конструкция.

Композиция, по их мнению, осно-

вывалась на вкусовом и стилевом

подходе в организации произведения.

Степанова считала, что «композиция

есть закон организации всех элемен-

тов произведения». Удальцова гово-

рила:

«К элементам композиции отно-

сятся:

цвет, линия, фактура, объем и

пространство. Композиция есть

сум-

мирование всех этих элементов» (9).

Конструкция представлялась более

объективным принципом организа-

ции.

Все сходились в том, что в конст-

рукции не должно быть ничего

лиш-

него.

Тогда-то архитектор Н. Ладов-

ский дал определение конструкции в

технике, исходя из которого и пыта-

лись оценивать как классические

произведения, так и эксперименталь-

ные работы — абстрактно-геометри-

ческую живопись или отвлеченные

пространственные построения: «Тех-

ническая конструкция — соединение

оформленных материальных элемен-

8о

тов по определенному плану-схеме

для достижения силового эффекта».

Участники дискуссии выяснили, что

«настоящая конструкция», к которой

они так стремились в своем искусст-

ве,

«появляется только в реальных

вещах, оперирующих реальным про-

странством». Родченко сформулиро-

вал следующий вывод: «Изобретате-

ли и есть художники, и художник, по

существу, есть изобретатель».

Именно с этим научным и художе-

ственным опытом члены ИНХУКа и

приходят в стены ВХУТЕМАСа.

А. Родченко был назначен заведу-

ющим лабораторией. «Лаборатория

имеет научный, учебный и экспери-

ментальный характер», — писал он в

программе. Задачи лаборатории —

«исследование и разработка вопросов

мастерства и техники живописи», для

того чтобы «дать учащимся научно-

техническое знание и опыт в области

живописной техники» вне зависимо-

сти от их индивидуальных способно-

стей.

Для этой цели студенты должны

были производить опыты по изучению!

отдельных элементов живописи: цве-1

та,

формы (линейной, плоскостной

и

I

объемной), конструкции, фактуры,

материалов. Это означало, что уча-

щиеся в технике масляной живописи!

(с использованием механизированны!

способов нанесения окраски

и

приме-1

нением нетрадиционных

живописных

j

материалов) выполняли композиции!

в которых поочередно преобладали!

задачи выявления только

цвета,

толь-1

ко формы, только конструкции или!

только фактуры. Работы студентов!

намеренно назывались «опытами»!

Они были ценны не столько своими!

художественными результатами,

сколько приобретением личного тех!

нологического и формально-компо!

зиционного опыта (10).

О том, что такое дисциплины, пи!

шет один из преподавателей эти!

курсов в рамках живописного фа-

культета — Иван Клюн.

Студенты,

по|

его свидетельству, часто говорили!

что он инженер — настолько

все в

его!

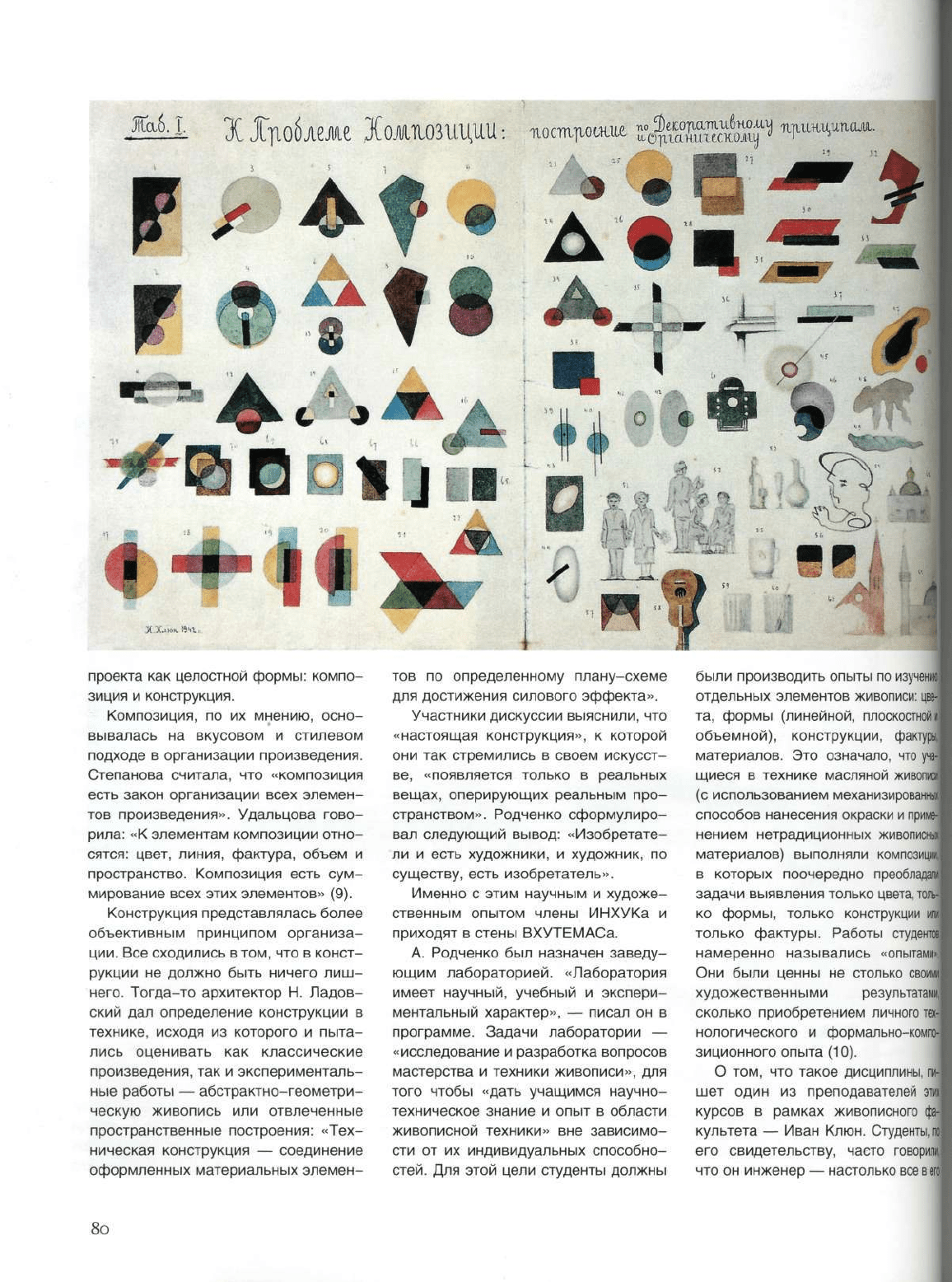

Таблица 1 «К

проблеме композиции...».

И.Клюн.1942г.

Мщение

опыта наложения простейших

геометрических

форм, по-разному окрашенных,

как основ

композиционного построения.

Лист для

предполагавшегося учебно -

методического

издания

А.

Родченко.

Эти два рисунка художника были

сданы в ИНХУК

на заключительной стадии

кскуссии

о конструкции и композиции

Проект

конструкции. Пример графического

проекта

абстрактной конструкции. 1921 г.

\ методике преподавания рассчитано,

шолько привычные элементы ис-

кусства и чувственности отсутствуют

в этих

композициях.

«Художественная дисциплина, по

[

мнению

организаторов Основного от-

деления,

не должна представлять со-

1

какой-либо особый подход к на-

I

туре или

вообще к искусству со сто-

роны

эстетической, не должна быть

тем,

что называется направлением в

искусстве. Это взятая отдельно ка-

кая-либо часть искусства, даже не

элемент его; это в процессе своего

выявления одна из многих задач, ко-

Краткое описание этих дисциплин дает Галина Чичагова, студентка мастер-

ской Родченко:

«Дисциплина №

1.

«Максимальное влияние

цвета».

Преподаватель

Л.

С.

Попова.

Попова работала

с

учениками в отвлеченной

форме;

цвет выявлялся на основе

дополнительных тонов [...].

Дисциплина № 2. «Выявление формы цветом». Преподаватель А. А. Осмеркин

целиком исходил из Сезанна.

Дисциплина №

3.

«Цвет в пространстве». Преподаватель художник А. А. Экс-

тер.

Цвет решался большими плоскостями, при обязательном условии простран-

ственности. Для более интенсивного звучания цвета рекомендовалось делать

подкладки.

Дисциплина № 4. «Цвет на плоскости». Преподаватель художник И. Клюн.

Цвет решался плоскостью, форму брали большей частью прямоугольную.

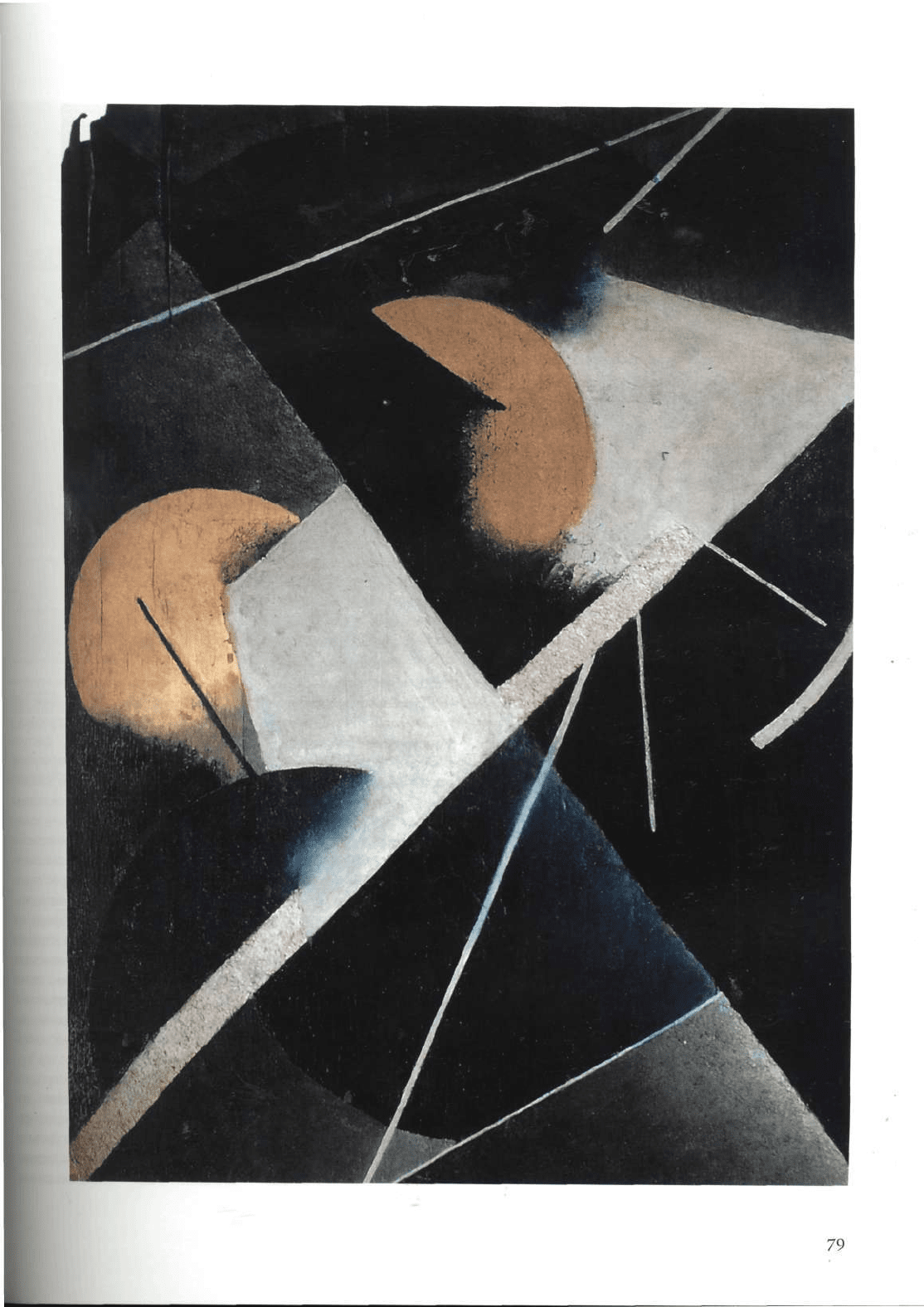

Дисциплина № 5. «Конструкция». Преподаватель А. М. Родченко. Задачи дис-

циплины: ясно намеченная форма, четко поставленная на плоскости или в про-

странстве.

Дисциплина № 6. «Одновременность формы и цвета». Преподаватель

А.

Д. Древин. Форма чисто изобразительная, разбивается по диагонали и дефор-

мируется. Цвет растекается, переходя в полутон, разрушая форму.

Дисциплина № 7. «Объем в пространстве». Преподаватель художница

Н. А.

Удалъцова.

Предметы

разбиваются на части главным образом по диагонали

и вертикали. Задача

—

найти самую характерную особенность

каждого

взятого

предмета,

его

характер и его форму.

Дисциплина № 8. Преподаватель В. Д. Баранов-Россине. Вещи трактуются

отвлеченно, цвет дробится на мелкие части, обтекая предмет и меняясь в зави-

симости от поставленной задачи.

По программе полагалось, чтоб студенты основного отделения знакомились с

живописными

методами всех восьми дисциплин, в течение двух лет переходя

с

ди-

сциплины на дисциплину. Очевидно,

все же

допускалась некоторая свобода в выбо-

ре мастерской (дисциплины). Бывали частные случаи, когда студенты не перехо-

дили с дисциплины на дисциплину, а оставались там, куда попадали первоначаль-

но.

Самая переполненная мастерская была у преподавателя А. А. Осмеркина,

называемая «Выявление формы цветом» (Сезанн был очень популярен)».

81