Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

Подождите немного. Документ загружается.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

231

А. С. Голубкина. «Портрет А. Н. Толстого». Дерево тонированное. 1911 г. Государ-

ственная Третьяковская галерея. Москва

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

232

А. С. Голубкина. Ваза «Туман». Мрамор. Ок. 1904 г. Государственная Третьяковская

галерея. Москва

Во многих работах (ваза «Туман», ок. 1904 г.; горельеф «Волна, или Пловец» над вхо-

дом в Московский художественный театр, 1903) воплощала темы и образы, характерные для

модерна. В ряде произведений («Огонь», 1900; «Кочка», 1904; «Идущий человек», 1903)

своеобразно претворяются типичные для символизма темы томления духа, духовного про-

буждения.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

233

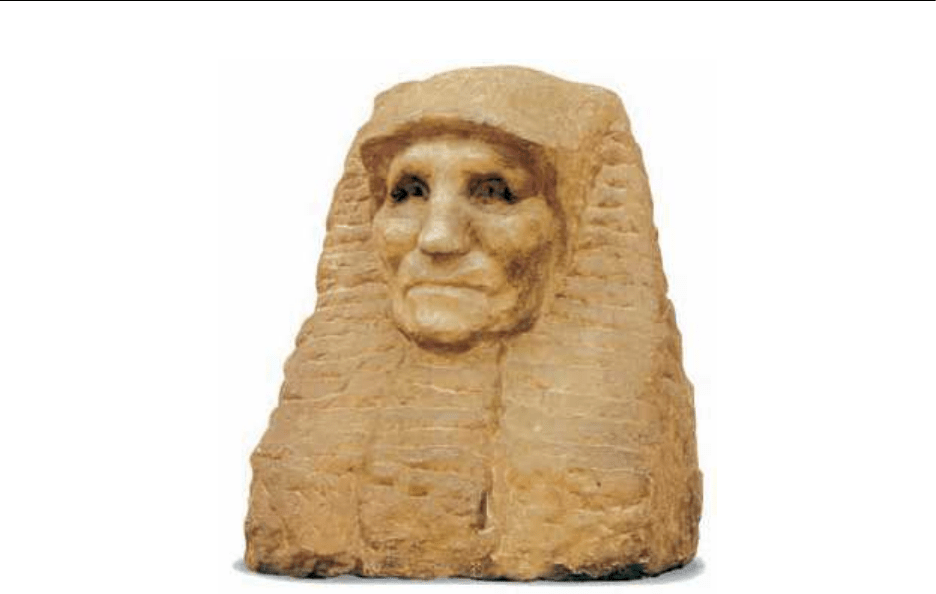

А. С. Голубкина. «Старая». Мрамор тонированный. 1908 г. Государственная Третья-

ковская галерея. Москва

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

234

А. С. Голубкина. «Берёзка». Бронза. 1927 г. Музей-мастерская А. С. Голубкиной.

Москва

Важнейшим в творчестве Голубкиной был жанр портрета, в котором её произведе-

ния смыкались с импрессионизмом. Однако она использовала импрессионистические сред-

ства не для передачи сиюминутного впечатления, а для наделения образа психологической

выразительностью. Живая подвижность поверхности скульптуры способствовала выявле-

нию сложных взаимоотношений между зримым и скрытым. Наиболее плодотворный период

в творчестве скульптора приходится на 1903—13 гг. В это время были созданы портреты

известных поэтов, писателей и философов: А. Белого (1907), А. М. Ремизова и А. Н. Тол-

стого (оба – 1911 г.), В. Ф. Эрна (1913). Среди последних работ выделяются «Портрет Л. Н.

Толстого» (1927) и статуя «Берёзка», оставшаяся неоконченной.

ГÓЛЬБЕЙН Г., см. Хольбейн Х.

ГОНЧАРÓВА Наталья Сергеевна (1881, дер. Лодыжино Тульской области – 1962,

Париж), русский живописец, график, театральный художник, одна из «амазонок авангарда».

Правнучатая племянница жены А. С. Пушкина Н. Н. Гончаровой. С 1901 г. с перерывами

училась на скульптурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества

у С. М. Волнухина и П. П. Трубецкого; затем посещала класс живописи К. А. Коровина.

В 1900 г. познакомилась с М. Ф. Ларионовым, с которым была неразлучна в жизни и твор-

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

235

честве более полувека. В 1910—11 гг. вместе с Ларионовым входила в объединение «Бубно-

вый валет», участвовала в создании группы «Ослиный хвост» (1912—13), открыто бросив-

шей вызов общественному мнению; входила также в «Союз молодёжи». Гончарова приняла

авангард не только как художественное направление, но и как образ жизни: она шокировала

всех тем, что ходила в мужской одежде, с лицом, разрисованным цветами на синем фоне;

ввела в моду рубашку-платье.

Испытала влияние П. Гогена; в 1901—06 гг. писала акварелью и пастелью пейзажи

в духе группы «Наби». В 1906 г. пришла к своеобразному синтезу кубизма, «прими-

тива» (лубка, провинциальной вывески) и русской иконы. Работая в очень маленькой мастер-

ской, писала картины частями (композиции-складни, напоминающие алтари); весь полиптих

целиком впервые собирался на выставке. Мощь, огромный размер, створчатая структура

и вертикальная устремлённость «крестьянских» полотен Гончаровой побудили критиков

назвать их «соборами». Напротив, четырёхчастную композицию «Евангелисты» (1911) и

лубочные графические листы, посвящённые православным святым, цензура нач. 20 в. сочла

кощунственными. Некоторые живописные работы обнаруживают связь с «лучизмом», изо-

бретённым Ларионовым («Лучистые лилии», 1913); другие близки к футуризму («Велоси-

педист», 1913).

Художница участвовала в издании футуристических книг «Игра в аду» и «Мирсконца»

В. Хлебникова и А. Е. Кручёных, «Le Futur» и «Сердце в перчатке» К. Большакова (все –

1913; совместно с Ларионовым). В 1914 г. создала серию литографий «Мистические образы

войны». Исполняла декоративные скульптуры и лепные фризы для московских особняков,

разрабатывала рисунки обоев.

Вместе с Ларионовым работала для кино (участие в съёмках первого русского футури-

стического фильма «Драма в кабаре № 13», 1913—14) и театра. Опера Н. А. Римского-Корса-

кова «Золотой петушок» (1914), оформленная для «Русских балетов Дягилева» в традициях

лубка, с восторгом была принята в Париже. По приглашению С. П. Дягилева в июне 1915 г.

Гончарова и Ларионов отправились в турне по Европе, а в 1918 г. окончательно поселились

в Париже. Вся вторая половина жизни Гончаровой связана с театром; в 1920-х гг. она стала

одним из главных художников дягилевской труппы, в 1930—40-е гг. создавала декорации и

костюмы для театров Европы и Америки («Свадебка» И. Ф. Стравинского, поставленная в

Париже). Поздние картины также пронизаны театральностью. Гончарова и Ларионов похо-

ронены рядом на кладбище Иври в Париже. В 1988 г., согласно их воле, несколько сотен

работ было передано в Государственную Третьяковскую галерею.

ГОРЕЛЬÉФ (франц. haut-relief, от haut – высокий и relief – рельеф, выпуклость), высо-

кий рельеф, в котором изображение отступает от фона более чем на половину своего объ-

ёма. Иногда фигуры в горельефе выглядят как круглые статуи, приставленные к плоскости

стены. Высокий рельеф лучше всего воспринимается при ярком боковом освещении, когда

фигуры отбрасывают сильные тени и обозначаются все изгибы пластической формы. Осо-

бенно часто в горельефе изображаются многофигурные сцены яростной борьбы, стреми-

тельного движения. Во фризе Пергамского алтаря (2 в. до н. э.) резкие повороты мощных

напряжённых тел, разметавшиеся волосы, искажённые яростью лица гигантов и могучие

тела богов переданы с невиданной пластической мощью. Горельеф применялся в украше-

нии саркофагов и триумфальных арок Древнего Рима, в скульптурном убранстве порталов

и капителей романских и готических храмов (собор Св. Петра в Муассаке, 12 в.; западный

фасад собора в Реймсе, 13 в., и др.). В эпоху Возрождения в технике горельефа работали

многие знаменитые мастера: Дж. Пизано (рельеф кафедры церкви Сант-Андреа в Пистойе,

1301), Донателло («Благовещение», алтарь Кавальканти, Флоренция, 1430-е гг.) и др. Начи-

ная с 15 в., в работах скульпторов горельеф нередко соединялся с барельефом, образуя т. н.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

236

живописный рельеф. В искусстве нового времени наиболее известна «Марсельеза» Ф. Рюда,

украшающая Триумфальную арку на площади Звезды в Париже (1833—36).

Ф. Рюд. «Марсельеза». Горельеф Триумфальной арки на площади Звезды в Париже.

Камень. 1833—36 гг.

ГÓТИКА (от итал. gotico, буквально – готский, от названия германских племён –

готов), художественный стиль, завершивший развитие средневекового западноевропейского

искусства (сер. 12–16 в.; расцвет – 13 в.). Термин возник в Италии в эпоху Возрождения.

Слово «готический» носило отрицательный оттенок: ренессансные мастера воспринимали

средневековое искусство как «варварское», противоположное культуре античности. Позднее

отношение к готике изменилось, в 19 в. ей даже стремились подражать (неоготика). Эпоха

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

237

готики – время расцвета городской культуры, пробуждения интереса к человеку и окружаю-

щему его миру, представления о котором расширились благодаря Крестовым походам и путе-

шествиям купцов. Стиль проявил себя как в церковном, так и в светском искусстве (архи-

тектура и убранство замков, городские дома, ратуши, биржи, украшения колодцев и т. д.).

Собор в Реймсе. Фасад. 1211–1311 гг.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

238

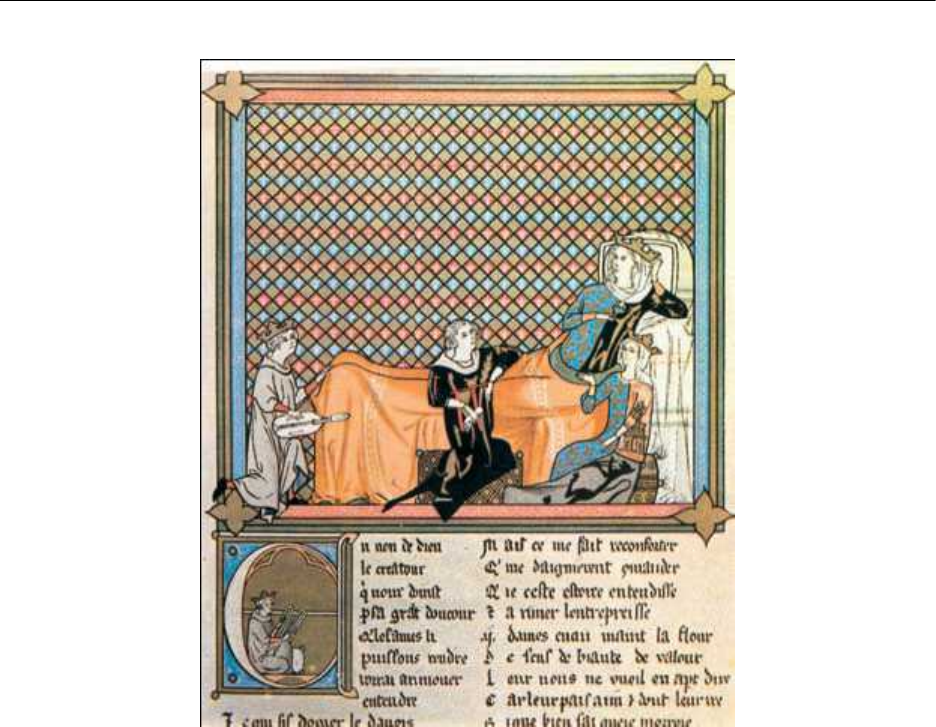

«Аденез, король менестрелей». Книжная миниатюра. 13 в. Франция

Архитектура в эпоху готики была ведущим видом искусства. Она объединила в целост-

ный ансамбль скульптуру, живопись, декоративно-прикладное творчество. Воплощением

синтеза искусств стал городской собор. Здание храма воспринималось как модель Универ-

сума. Желая придать архитектурным формам большую лёгкость и устремлённость к небе-

сам, готические зодчие создали принципиально новый тип конструкции. Заимствованные из

архитектуры Востока стрельчатые арки стали её базовыми элементами. Вытянутые вверх,

стрельчатые очертания получили также дверные, оконные и арочные проёмы и своды. Две

диагонально пересекающиеся стрельчатые арки создавали прочный каркас, поддерживав-

ший своды. Рельефно выступающие рёбра арок – нервюры – передавали тяжесть свода вниз,

к пятам арок и далее – на опоры и идущие вдоль них полуколонны. Стрельчатые арки умень-

шали боковой распор (давление) свода, оставшуюся тяжесть принимали на себя вынесен-

ные наружу детали конструкции – контрфорсы и аркбутаны. Снаружи такая конструкция

напоминала корабль с вёслами или скелет гигантского фантастического существа (поэтому

её часто называют скелетной). Всё это дало возможность предельно облегчить стены и про-

резать здания огромными окнами. На смену каменной толще пришло прозрачное стекло,

пропускавшее внутрь храма потоки солнечных лучей, которые воспринимались как отблеск

божественного света. Стройные готические статуи, украшавшие фасады соборов, вторили

устремлённым в небеса башенкам или чёткому ритму полуколонн на порталах. Готическая

конструктивная система была впервые применена в храме аббатства Сен-Дени под Пари-

жем (1137—44). Ведущим типом храмового здания была базилика; строились также зальные

церкви (Анненкирхе в Аннаберг-Буххольце, 1499–1525), где главный и боковые нефы были

одной высоты, и капеллы.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

239

Эккехарт и Ута. Статуи западного хора собора в Наумбурге. 13 в.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

240

Контрфорсы и арк бутаны собора в Амьене

Готический стиль возник в Северной Франции, хотя его предпосылки можно встре-

тить и в искусстве других европейских стран, в частности Англии. Именно во Франции

готика сложилась как целостная художественная система, здесь были созданы её классиче-

ские образцы (Нотр-Дам в Париже,1163–1257; соборы Шартра, 1194–1260; Реймса, 1211–

1311; Амьена, 1220—88). Отсюда готический стиль распространился в Германию (собор в

Кёльне, 1248–1880), Англию, Чехию (хор и трансепт собора Св. Вита в Праге, 1344–1420),

Испанию (собор в Бургосе, 1221–1599), отчасти Италию (Миланский собор, 1386–1856),

где приобрёл национальную окраску (встречаются и прямые заимствования из французских

памятников).