Коваленко В.Н. Руководство по кардиологии

Подождите немного. Документ загружается.

90

___________________________________

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

нолитических механизмов, координирующих

процесс гемостаза.

Коагуляционный механизм гемоста за, кото-

рый реализуется при повреждении крупных со-

судов, в общих чертах аналогичен описанному

выше. Также начинается рефлекторной реакци-

ей сосудистой стенки, опосредуемой нейрогу-

моральной системой регуляции, и осаждением

тромбоцитов в зоне повреждения. Выделение

со су дисто-тканевого и коагуляционного меха-

низмов гемостаза достаточно условно, так как

они функци о нально сопряжены и связующим

звеном являются тромбоциты, представляющие

собой центр формиро ва ния тромба.

Морфология и виды тромбов. По морфологи-

ческим особенностям различают тромбы белые

(агглютинационные), смешанные (слоистые) и

гиалиновые.

Белый тромб возникает в отделах сосудистой

системы с быстрым током крови, например в

полостях сердца и на створках его клапанов, в

аорте и коронарных артериях. Образуется при

снижении атромбогенных свойств эндотелия

и накоп ления в крови факторов, стимулирую-

щих тромбоциты, представляет собой суховатую

светло-серую массу с тусклой гофрированной

поверхнос тью плотной консистенции, спаян со

стенкой сосуда, легко крошится при попытке

отделения. Основу белого тромба составляют

тромбоциты, склеившиеся с сосудистой стенкой

и между собой. Тромбоцитарные конгломераты

формируют коралловидные фигуры, ориентиро-

ванные перпендикулярно току крови, простран-

ства между которыми выполнены сетью фибрилл

со скоплениями нейтрофильных лейкоцитов.

Отложения тромбоцитов слоистого характера.

Это обусловлено чередованием фаз тромбообра-

зования с преобладанием адгезии и агглютина-

ции тромбоцитов и полимеризации мономеров

фибрина на их поверхности, играющей роль ма-

трицы. Во время реакции высвобождения, со-

провождающей активирование и агглютинацию

тромбоцитов, из них вместе с адгезивными про-

теинами и биологически активными веществами

выделяется фермент ретрактозим. Фермент вы-

зывает сокращение гладкомышечных клеток со-

судистой стенки и уплотняет трехмерную сеть,

образуемую волокнами фибрина, обеспечивая

тем самым консолидацию всех его элементов.

Тромб теряет часть жидкости, местами отделяясь

от сосудистой стенки, возникшие в нем щели об-

легчают тромболизис и процесс организации.

Красный тромб образуется вследствие повы-

шения потенциала гемокоагуляционных меха-

низмов при относительно невысокой активно-

сти тромбоцитов и снижения антиагрегацион-

ных свойств сосудистой стен ки. Наиболее частая

локализация красных тромбов — емкостные со-

суды с относительно низкой скоростью крово-

тока. Вследствие высоких темпов образования

и меньшего содержания тромбоцитов красный

тромб легче отде ляется от сосудистой стенки.

Он рыхлый с гладкой влажной, лишь местами

гофрированной поверхностью, что придает ему

сход ство с посмертным сгустком крови. Ново-

образованные тромбы этого типа темно-красной

окраски, со временем приобретают бурый отте-

нок; их поверхность утрачивает блеск. Структур-

ную основу красного тромба составляет трехмер-

ная сеть волокон фибрина различной толщины,

петли которой заполнены агглютинированными

и в различной степени выщелоченными эритро-

цитами с незначительной примесью лейкоцитов

и небольшими скоплениями тромбоцитов. Од-

нако коралловидные фигуры, образуемые ими в

белых тромбах, отсутствуют.

Смешанный тромб включает участки, по своей

структуре соответствующие белому или красно-

му тромбу. Чем медленнее тромбообразование,

тем лучше выражена скелетная часть тромба,

образуемая коралловидно-ветвящимися агре-

гациями тромбоцитов и характерная для белого

тромба, и тем меньше зоны коагуляции крови,

представленные сетью полимеризованного фи-

брина, ячейки которого заполнены осевшими

эритроцитами с вкраплением других форменных

элементов. Присутствие в смешанных тромбах

светлых и темных участков придает им пестрый

слоистый вид как на поверхности, так и на раз-

резах. Такие тромбы чаще всего выявляют в арте-

риях различного калибра, крупных венах, анев-

ризмах сердца и артерий. Так же, как и красные

тромбы, они имеют в сосудах удлиненную фор-

му. Макроскопически в них различают головку,

обычно конической или уплощенной формы,

плотно соединенную со стенкой сосуда, соот-

ветствующую по своему строению белому тром-

бу. Головка тромба переходит в тело (собственно

смешанный тромб), продолжающееся в рыхло

связанный с ним свободно расположенный в

просвете сосуда хвост, который представляет со-

бой красный тромб.

Связь смешанного тромба с сосудистой стен-

кой и описанные выше особенности строения

отличают его от посмертного сгустка крови. Наи-

больших размеров смешанные тромбы достигают

в крупных венах, где, как правило, располагают-

ся по току крови. Такой тромб может начинаться

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

___________________________________

91

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

в бедренной вене, где его головка плотно при-

креплена к сосудистой стенке, тело (смешанный

тромб) продолжается в наружную подвздошную

вену, переходя в рыхлый темно-красный хвост,

иногда достигающий нижней полой вены.

Гиалиновый тромб представляет собой одно-

родную гиалиноподобную массу, образующуюся

при агглютинации и деструкции эритроцитов,

лейкоцитов и преципитированных белков плаз-

мы крови в мелких периферических сосудах. Со-

держание фибрина в гиалиновых тромбах срав-

нительно невелико, а при сутствие его непосто-

янно. Образованию гиалинового тромба часто

предшествует стаз крови в микрососудах.

Тромбы классифицируются также в зависи-

мости от их локализации, отношения к просве-

ту сосуда, в котором они сформировались, и

этиологических факторов, способствовавших

тромбообразованию. Тромбы, только частично

ограничивающие сосудистый просвет, называют

пристеночными, полностью закрывающие его —

обтурирующими. Для последних характерно раз-

витие как в дистальном, так и в проксимальном

направлении по току крови. В тех случаях, когда

такой тромб имеет строение слоистого или сме-

шанного, определение места, где началось его

образование и соответственно расположена го-

ловка, представляет большие трудности.

Пристеночные тромбы обычно выявляют в

просветах крупных сосудов, в камерах сердца и

на клапанах при атеросклерозе и воспалитель-

ных процессах (тромбартериит, тромбоэндокар-

дит, тромбофлебит), при венозной гиперемии,

сопровождающейся замедлением кровотока

(марантические тромбы). Патологическая ди-

латация артерий или камер сердца (аневризмы),

варикозное расширение вен также способствуют

тромбообразованию (дилатационные тромбы).

Обтурирующие тромбы наиболее характерны

для мелких сосудов. Нередко при росте присте-

ночного тромба посредством наслоения вновь

образующихся тромботических масс возможна

закупорка магистральных сосудов — коронар-

ных артерий сердца или кишечника, крупных

артерий головного мозга, печеноч ных, бедрен-

ных и других вен. Такой тромбоз называют про-

грессирующим.

Промежуточное положение между присте-

ночным и обтурирующим тромбами по влиянию

на кровоток занимают так называемые аксиаль-

ные тромбы, которые, прикрепляясь свободной

частью к сосудистой стенке только в области го-

ловки и частично тела, существенно ограничива-

ют проходимость сосуда. В предсердии крупный

растущий тромб, отор вавшись от стенки, может

оставаться в его полости во взвешенном состоя-

нии, приобретая под действием кровотока шаро-

видную форму (шаровидные тромбы). Фактором,

провоцирующим тромбоз, может стать разраста-

ние опухоли, проникающей в просвет вены и об-

разующей поверхность, на которой инициирует-

ся тромбообразование (опухолевые тромбы).

Факторы развития тромбоза. Инициирова-

ние тромбоза определяется общими и местными

предпосылками, при сочетании которых наруша-

ется равновесие процессов про-, антикоагуляции

и фибринолиза. Наибо лее существенными фак-

торами общего характера, предрасполагающими

к тромбообразованию, являются нарушение ге-

модинамики при СН, изменения состава крови

при заболеваниях системы крови, инфекционно-

аллергических процессах, патологических ней-

рогуморальных реакциях (хронический стресс)

и нарушениях кровообращения с наклонностью

к ангиоспастическим явлениям.

Из местных факторов, способствующих тром-

бозу, следует назвать прежде всего изменения со-

судистой стенки и локальные нарушения гемоди-

намики. Изменения сосудистой стенки, оказы-

вающие тромбогенный эффект, имеют различ-

ную природу, однако во всех случаях происходит

повреждение сосудистого эндотелия, приводящее

к утрате его антигемостатических свойств. Не-

посредственными причинами этого может стать

меха ническое повреждение или воспаление,

за пускающее сосудисто-тромбоцитарный ме-

ханизм гемостаза, к которому присоединяются

гемокоагуляционные процессы. Таковы же по-

следствия распада атеросклеротической бляшки,

ангиоспазма, резкого повышения уровня АД и

сосудистой проницаемости с последующей от-

слойкой и деск вамацией эндотелиоцитов, обна-

жающей суб эндотелий. Тромбозу способству ет

также появление завихрений в потоке крови, трав-

мирующих эндотелиальный монослой и тромбо-

циты.

Замедление скорости кровотока создает

благоприятные условия для агрегации тромбо-

цитов к сосудистой стенке и ограничивает вы-

мывание выделяемых ими факторов. О важном

значении этих изменений для развития тромбо-

за свидетельствуют в 5 раз более частая локали-

зация тромбов в местах ветвлений сосудов или

атеросклеротических бляшек, деформирующих

их стенку, более частое тромбирование вен, чем

артерий, с типичной локализацией в нижних ко-

нечностях, синусах венозных клапанов, варикоз-

ных расширениях и аневризмах сосудов и сердца.

92

___________________________________

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Однако большинство из названных пред посылок

не имеет абсолютного значения для тромбоза, и

только их сочетание с острым или хроническим

нарушением свертывающей и противосвертыва-

ющей систем становится достаточным условием

для его развития.

Исходы тромбоза, как и его непосредствен-

ные причины или строение тромбов, неодина-

ковы. При неосложненном развитии тромба в

нем отмечают асептическое расплавление (ауто-

лиз), наступающее как под влиянием литических

ферментов (катепсинов, гидролаз, пептидаз),

высвобождающихся из полиморфно-ядерных

лейкоцитов и тромбоцитов, так и вследствие фи-

бринолиза, обусловленного действием плазмина

и пептидаз плазмы крови.

Расплавление тромбов начинается со средин-

ной зоны, где скапливается наибольшее коли-

чество энзимов. Образующийся кашицеобраз-

ный детрит и полужидкие массы в белом тромбе

желтоватого оттенка, а в красном приобретают

красно-коричневую окраску в результате изоби-

лия эритроцитов. Иногда продукты аутолиза по-

падают в кровоток и уносятся током крови. Мел-

кие тромбы могут аутолизироваться полностью.

Параллельно с аутолизом к концу 1-х суток

начинается организация тромба, в которой уча-

ствует сосудистая стенка. В тех участках тромба,

которые позже других вовлекаются в асептиче-

ский аутолиз, в первые 4 дня происходят распад

и гомогенизация форменных элементов крови и

нитей фибрина со слиянием детрита в гиалино-

подобную массу.

На 2-е сутки отмечают пролиферацию эндо-

телиоцитов сосудистой стенки, которые как бы

наползают на поверхность тромба, постепенно

покрывая ее. Наряду с этим отмечают размноже-

ние клеток интимы, накопление активирован-

ных мак рофагов, некротические изменения еще

сохранившихся лейкоцитов и проникновение

фиб ропластических элементов в тромб. В по-

следующие дни явления лизиса детрита и выра-

женная макрофагальная реакция сочетаются с

врастанием в тромб тяжей от пролиферирующих

эндотелиоцитов, из которых затем образуются

кровеносные капилляры. В организации тромба

вместе с фибробластами и макрофагами активно

участвуют недифференцированные гладкомы-

шечные клетки сосудистой стенки, продуцирую-

щие гликопротеины и коллаген.

Организация тромба начинается с его голов-

ки, распространяясь потом на тело. Новообразо-

ванные сосуды соединяются с vasa vasorum или с

просветом тромбированного сосуда. По мере со-

зревания соединительной ткани в тромбе появ-

ляются щели и каналы, выстланные эндотелием

(канализация тромбов), а с 5-й недели выявляют

дифференцированные сосуды (васкуляризация

тромба), из которых иногда фор мируются со-

судистые полости (кавернозная трансформация

тромба). Канализация и васкуляризация тромба

час тично восстанавливают проходимость сосуда.

Эволюция тромба завер шается созреванием но-

вообразованной соединительной ткани в рубцо-

вую и последующим формированием фиброзно-

мышечной бляшки, стенозирующей просвет

сосуда. При нарушении процесса организации

в гиалинизированные участки тромба выпадают

соли кальция, что приводит к обызвествлению

тромботических масс. В венах этот процесс иног-

да завершается петрификацией — образованием

камней (флеболитов).

Значение тромбоза для организма неодно-

значно. Тромбы, образующие ся при поврежде-

ниях сосудов, защищают организм от фатальной

кровопотери, организация тромботических масс

в аневризмах сердца и сосудов предупреждает

разрывы их стенки. Однако в большинстве слу-

чаев, когда тромбоз развивается как патологиче-

ский процесс, существует угроза возникновения

его более или менее опасных осложнений. Это

опре де ляется локализацией и скоростью обра-

зования тромба, степенью ограничения просвета

сосуда, наличием или отсутствием коллатералей,

а также последующей эволюцией образовав-

шегося тромба. Наиболее опасные осложнения

тромбоза обусловлены:

1. Локальными нарушениями кровотока

вследствие ограничения проходимости просвета

тромбированного сосуда.

2. Способностью тромба или его части отде-

ляться от стенки сосуда и переноситься потоком

крови на значительные расстояния (тромбо-

эмболия) при вялом развитии процессов органи-

зации либо вследствие аутолиза.

3. Инфицированием тромба и переходом

асептического аутолиза в септический.

Обтурация тромбом магистрального сосуда

при недостаточном развитии коллатералей вы-

зывает ише мию или венозную гиперемию с воз-

можными неблагоприятными последствиями.

В то же время постепенное растянутое во време-

ни формирование пристеночного тромба даже в

крупных артериальных ство лах не обязательно

приводит к тяжелым последствиям, например

к развитию инфаркта, так как в этих случаях

кровоток успевает частично восстановиться за

счет коллатералей. Опасность осложнений при

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

___________________________________

93

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

тромбозе резко возрастает при его прогресси-

рующем развитии, что свидетельствует о суще-

ственных общих нарушениях регуляции гемо-

стаза и кровообращения. Последствиями этого

могут быть рост и превращение тромбов из при-

стеночного или аксиального в обтурирующий

либо быстрое увеличение хвоста, рыхло свя-

занного с телом, возникновение в различных

сосудах множественных тромбов, слабо фик-

сированных к сосудистой стенке. Отрыв от нее

всего или части такого тромба превращает его в

тромбоэм бол, свободно мигрирующий с током

крови. Развитие тромбоэмболии возможно при

любой локализации тромбов, однако наиболее

часто это отмечают при флеботромбозе, тром-

бофлебите или тромбозе полостей и особенно

ушек сердца.

Аутолиз тромба бывает не только асептиче-

ским. Попадание в него гноеродных бактерий

обусловливает септическое расплавление тром-

ботических масс с последующим распростране-

нием образующихся инфицированных продук-

тов распада по организму, вызывающим тромбо-

бактериальную эмболию сосудов и образование

очагов гнойного воспаления в различных орга-

нах и тканях.

В патологоанатомической практике неред-

ко возникает необходимость дифференцировать

тромбы от посмертных сгустков крови, которые

также бывают белыми или смешанными и иногда

имеют весьма значительное сходство с тромбами.

Такое сходство определяется подобием механиз-

мов, обусловливающих посмертное свертывание

крови. Считается, что до окончательной оста-

новки метаболических процессов, протекающих

в сосудистой стенке, в ней происходит накопле-

ние и диффузия в просвет сосуда АДФ с последу-

ющей активацией тромбоцитов и запуском вну-

треннего пути свертывания крови. Вместе с тем

отличие условий, в которых это происходит, от

процесса тромбообразования в живом организме

находит отражение в морфологии посмертных

сгустков и тромбов.

ДВС-СИНДРОМ

ДВС-синдром — патологическая ситуация,

непосредственно связанная с дисфункцией си-

стемы гемостаза организма. Основное различие

локального тромбоза и ДВС-синдрома заклю-

чается в относительно ограниченном характере

этих изменений в первом случае и их генерализа-

цией с преимущественной локализацией в мик-

роциркуляторном русле — во втором. Тромбоз

более крупных сосудов может развиваться как

компонент или финал данного синдрома. В соот-

ветствии с этиопатогенетическими особенностя-

ми синдрома преобладают нарушения прокоагу-

лянтного или сосудисто-тромбоцитарного звена

гемостаза либо оба они активируются в равной

степени.

ДВС-синдром неспецифичен и развивается

при многочисленных заболеваниях и патологиче-

ских состояниях: сердечно-сосудистых (крупно-

очаговый ИМ, врожденные «синие» пороки

сердца, СН и др.), всех видах шока, включая кар-

диогенный. ДВС-синдром входит в число ослож-

нений трансфузии несовместимой крови, трав-

матологической, инфекционно-септической,

онкологической, акушерской, ятрогенной, ауто-

иммунной и иммунокомплексной патологии,

аллергических реакций, отравлений гемокоагу-

лянтами и гемолитическими ядами, обширных

оперативных вмешательств, в том числе с при-

менением АИК.

Патогенез ДВС-синдрома определяется акти-

вацией факторов свертывания крови с последую-

щим их истощением, избыточной стимуляцией

фибринолиза, что сопровождаются массивными,

крайне трудно ку пируемыми кровотечениями и

кровоизлияниями. Непосредственные причины

развития ДВС-синдрома неоднозначны. Чаще

всего его факторами становятся продукты гемо-

лиза, амниотическая жидкость, эндотоксины,

прогрессирующий ацидоз, протео литические эн-

зимы, эллаговая кислота, избыток АДФ, некото-

рые липидные фракции плазмы и циркулирую-

щие иммунные комплексы, гиперадреналине-

мия, общие гемодинамические нарушения и др.

В основе активации этими факторами системы

коагуляции и снижения эффективности процес-

сов, сдерживающих свертывание крови, лежат

2 главных механизма: высвобождение в кровоток

тканевых факторов и альтерация эндотелиально-

го монослоя.

Многочисленные факторы, инициирующие

ДВС-синдром, часто тесно взаимосвязаны. Даже

ограниченное повреждение эндотелия стимули-

рует прокоагулянтную активность посредством

экспрессии тканевого фактора. В числе при-

чин, способных провоцировать повреждение

эндотелия, особое значение имеют гипоксия,

ацидоз и шок как наиболее характерные для кар-

диологической патологии. Продукция тканевого

тромбоплас тина резко возрастает при расшире-

нии зоны альтерации эндотелия с обнажением

субэндотелиальных структур, активированием

тромбоцитов и внутреннего пути свертывания

крови через контактный XII фактор Хагемана,

94

___________________________________

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

который действует на калликреин-кининовую

систему, фибринолиз, систему комплемента. Это

сопровождается блокадой фагоцитарной функ-

ции мононук леаров, которые в физиологических

условиях поддерживают равновесие процессов

гемостаза, элиминируя из крови растворимые

комплексы фибрина.

Инициация ДВС-синдрома непосредствен-

но связана с действием как тромбопластина и

тромбина, так и эндотелиотропных медиаторов.

В результате этого коагуляция и тромбогенез

оказываются первичными процессами с после-

дующей активацией и агрегацией тромбоцитов,

которые высвобождают биоло ги чески активные

соединения в сочетании с интенсивным потреб-

лением факторов свертывания крови. При этом

компенсаторная активация тромбином противо-

свертывающей системы, в норме обеспечиваю-

щей адекватное повышение антикоагулянтного

и фибринолитического фона, оказывается недо-

статочной. Распространенный микротромбоге-

нез сопровождается ростом активности системы

фибринолиза с появлением в крови плазмина,

который гидролизирует фибрин, инактивирует

факторы V, VIII, IX, XI и снижает их концентра-

цию в крови.

Протеиназы тромбин и плазмин обусловли-

вают преципитацию фибрина. В то же время они

расщепляют его и фибриноген с образованием

ранних и поздних продуктов деградации, ко-

торые препятствуют полимеризации фибрина-

мономера и вызывают дисфункцию тромбо-

цитов. Вместе с тем некоторая часть фибрин-

мономеров полимеризуется в микрососудах и,

захватывая форменные элементы крови, прово-

цирует реакцию фибрин — эритроциты и микро-

ангиопатогенную гемолитическую анемию с

высвобождением в кровь фосфолипидов и АТФ,

которые являются индукторами ДВС. Часть

тромбоцитов, предварительно активированных

различными индукторами, включая тромбин и

коллаген, связывается в этих микротромботиче-

ских комплексах, высвобождая тромбоспондин,

фибропластин и другие адгезивные белки, что

также способствует истощению защитных ме-

ханизмов противосвертывающей системы. Из-

быточное потребление факторов свертывания,

высокий уровень растворимых комп лексов фиб-

рина, тромбоцитопения, дисфункция противо-

свертывающих механизмов приводят к реали-

зации вторичных процессов гиперкоагуляции,

недостаточности гемостаза, кровотечениям и

кровоизлияниям.

В развитии ДВС-синдрома различают 4 ста-

дии, которые некоторыми исследователями

рассматриваются скорее как формы этого пато-

логического процесса. Первая стадия морфоло-

гически характеризуется массированным мик-

ротромбозом с блокированием микрососудов,

обусловленным гиперкоагуляцией и внутри-

сосудистой агрегацией форменных элементов

крови на фоне активации плазменных систем

гемостаза. Морфологическими эквивалентами

этой стадии ДВС-синдрома являются фибрино-

вые, гиалиновые, глобулярные, тромбоцитар-

ные, лейкоцитарные, эритроцитарные (крас-

ные) микротромбы, состав и строение которых

не соответствует структуре тромбов в макросо-

судах. Фибриновые микротромбы, которым при

морфологической диагностике ДВС-синдрома

отводится решающая роль, как и гиалиновые,

состоят преимущественно из фибрина с более

или менее значительной примесью фибриноге-

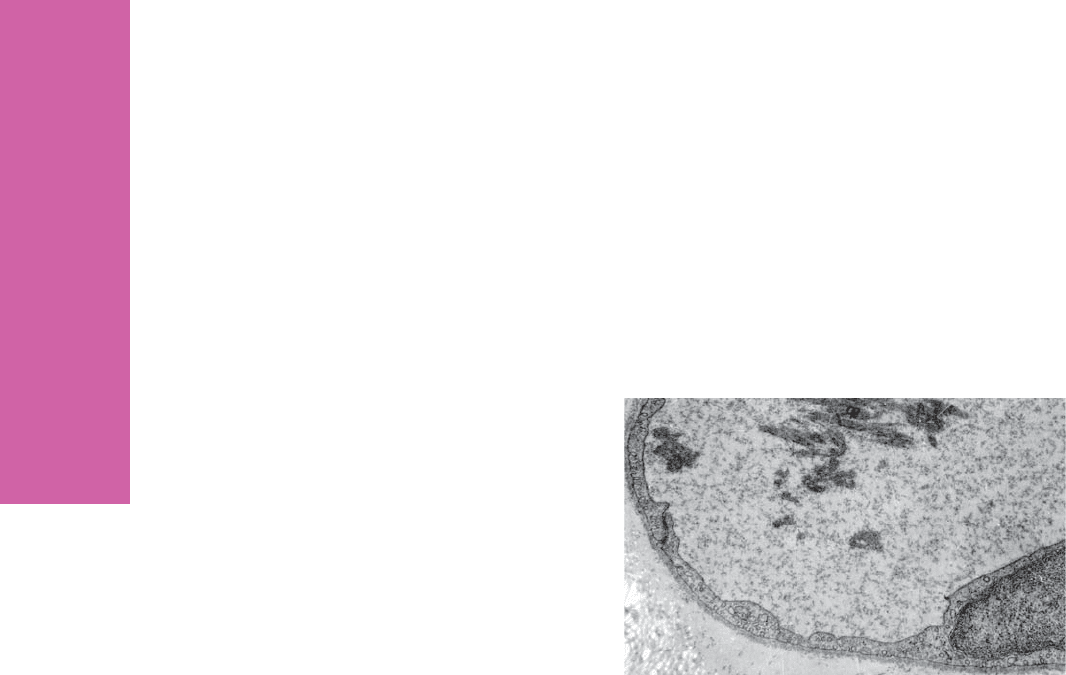

на (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Преципитаты фибрина в просвете крове-

носного микрососуда

Каркасом глобулярных микротромбов слу-

жат агрегированные эритроциты с явлениями

гемолиза, на выщелоченных оболочках которых

откладываются фибриновые массы. Тромбоци-

тарные или пластинчатые микротромбы, наряду

с компакт но расположенными кровяными пла-

стинками, включают единичные эритроциты,

лейкоциты и нити фибрина. Предрасполагаю-

щим фактором для образования таких микро-

тромбов являются альтеративные изменения эн-

дотелиоцитов.

Белые или лейкоцитарные тромбы чаще об-

разуются при ДВС-синдроме инфекционной

этиологии, располагаясь преимущественно в

дистальных отделах микрогемоциркуляторного

русла. Красные тромбы, главным компонентом

которых являются выщелоченные сладжирован-

ные эритроциты и преципитаты фибрина, выяв-

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

___________________________________

95

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ляют на всех участках микрогемоциркуляторно-

го русла.

Вторая стадия ДВС-синдрома, коагулопатия

потребления, определяется тромбоцитопенией,

внутриваскулярной преципитацией фибрина со

снижением в крови содержания фибриногена и

других плазменных факторов свертывания. Про-

является как гипер-, так и гипокоагуляцией в

виде кровотечений и признаков геморрагическо-

го диатеза. Коагулопатия потребления является

следствием распространенного микротромбоза с

повышенным использованием факторов сверты-

вания крови и удаления коагулятов фибрина из

кровотока фагоцитами, а также клетками печени

и селезенки.

Активация фибринолиза в третьей стадии

ДВС-синдрома обеспечивает восстановление ге-

моперфузии в микрогемоциркуляторном русле,

освобождая просветы микрососудов от тромбо-

тических масс. Вместе с тем появление в крови

плазмина — высокоактивной протеазы, расщеп-

ляющей фибриноген и фибрин, способствует

вторичному формированию так называемых гиа-

линовых микро тромбов.

Четвертая, восстановительная, стадия сво-

дится к остаточным проявлениям предшество-

вавшей блокады микрососудов в виде дистро-

фических и некротических изменений наиболее

пострадавших тканей, завершается выздоровле-

нием либо при неблагоприятном течении про-

цесса развитием ОПН, острой печеночной, над-

почечниковой, легочной или другой органной

недостаточности.

Клинико-морфологическая картина ДВС-синд-

рома определяется характером этиологических

факторов, их интенсивностью и длительностью

действия, адекватностью и эффективностью ле-

чебных мероприятий. Не смо тря на генерализо-

ванный характер патологического процесса, в

общей картине часто доминируют регио нальные

нарушения с преимущественным поражением

легких (68%), почек (66%), селезенки и печени

(соответственно 52 и 50%).

Частое повреждение легких объясняется их

функцией своеобразного сосудистого фильтра.

В кровеносных капиллярах легких задерживают-

ся продукты альтерации и инородные частицы,

являясь триггером для запуска ДВС-синдрома,

провоцируя внутрисосудистую коагуляцию,

агрегацию, сладж и агглютинацию форменных

элементов крови с образованием всех вариантов

микротромбов. Множественные полиморфные

по составу микротромбы вызывают явления дис-

трофии в паренхиматозных органах, а при про-

лонгированном течении процесса — некробио-

тические и некротические изменения. Микроге-

модинамические нарушения при значительной

распространенности и продолжительности спо-

собны приводить к органной недостаточности,

резко усугубляющей клиническую картину. Ин-

тенсивное распространенное микротромбообра-

зование иногда осложняется тромботической

окклюзией предрасположенных к этому артерий

мышечного и мышечно-эластического типа, на-

пример при атеросклерозе или системных пора-

жениях со единительной ткани.

Облигатным компонентом клинико-мор-

фологической картины крови при ДВС являет-

ся тромбогеморрагический синдром, который

почти в 40% случаев протекает с выраженной

кровопотерей, множественными точечными или

обширными кровоизлияниями в различных ор-

ганах. Чаще всего это легочные альвеолы, тол-

ща надпочечников, паренхима печени, селезен-

ки, почек, субэндо- и субэпикардиальные зоны

в сердце. Отмечают также появление мелко- и

крупнопятнистой геморрагической сыпи на

коже, множественные кровоизлияния в местах

инъекций и операционных разрезов.

В ЦНС микронекрозы, чаще всего вызы-

ваемые фибриновыми тромбами, сочетаются

с внутри тка не вы ми и интраоболочечными

кровоизлияниями. В ЖКТ распространенный

микротромбоз и кровоизлияния в слизистую

оболочку приводят к острым язвам желудка,

эрозивному гаст риту, энтероколиту. Моно- или

полиорганная недостаточность, гипофибриноге-

немия и тромбогеморрагический синдром часто

дополняются постгеморрагической анемией и

выраженной гипотензией, нарушениями сердеч-

ного ритма и мозговой симптоматикой.

В зависимости от темпов развития и особен-

ностей течения принято различать острую, под-

острую и хроническую формы ДВС-синдрома.

Генерализованный характер острой формы

вследствие быстрого массированного поступ-

ления тромбопластинового компонента в кро-

воток в период от нескольких часов до суток

приводит к шоковому состоянию: затемнению

сознания, гипотензии, острой полиорганной

недостаточности, часто с явлениями очагового

панкреонекроза и эрозивно-язвенного энтеро-

колита.

Подострая форма развивается в течение не-

скольких суток, а иногда и 1 нед. Мозаичность

сопутствующей симптоматики свидетельствует

о полиорганном процессе, однако в клиниче-

ской картине чаще всего доминируют признаки

96

___________________________________

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

пре имущественного повреждения какого-либо

одного органа или системы. В целом умеренно

выраженные признаки тромбогеморрагического

синдрома могут резко усиливаться, приобретая

выраженный генерализованный характер, при

присоединении даже небольшого экзо- или эн-

догенного стимула, например при онкологиче-

ской, ятрогенной патологии, затяжных коронар-

ных кризах.

Хронический ДВС-синдром, сопутствующий

воспалительным и аутоиммунным процессам

(гепатиту, панкреатиту, пневмониям, системным

поражениям соединительной ткани, онкопато-

логии, ИБС), может продолжаться месяцами.

Ослабляясь на период ремиссии и усиливаясь

при обострении, ДВС-синдром может оказывать

существенное влия ние на клиническую картину

основного заболевания.

Исход ДВС-синдрома определяется причиной,

степенью выраженности и характером развития.

При наиболее тяжелой, острой форме почти в

50% случаев угрожающей летальным исходом,

решающее значение имеет своевременность диа-

гностики и сбалансированность лечебных ме-

роприятий, ориентированных на оптимизацию

процессов гемокоагуляции. При менее тяжелых

пролонгированных формах ДВС-синдрома ак-

цент смещается на адекватную терапию прово-

цирующих его заболеваний и процессов.

ЭМБОЛИЯ

Эмболией (от греч. — вторжение, вставка) на-

зывают патологический процесс перемещения в

потоке крови субстратов (эмболов), которые от-

сутствуют в нормальных условиях и способны

обтурировать сосуды, вызывая острые регионар-

ные нарушения кровообращения. Для класси-

фикации эмболий используется ряд признаков:

характер и происхождение эмболов, их объемы,

пути миграции в сосудистой системе, а также ча-

стоту повторения эмболии у данного больного.

В зависимости от места возникновения эмбо-

лы перемещаются:

1. Из полости левого предсердия, ЛЖ или

магистральных сосудов в периферические от-

делы большого круга кровообращения. Таковы

же пути миграции эмболов из легочных вен, по-

падающих в левые отделы сердца (ортоградная

эмболия).

2. Из сосудов различного калибра венозной

системы большого круга в правое предсердие,

ПЖ и далее по току крови в артерии малого круга

кровообращения.

3. Из ветвей портальной системы в воротную

вену печени.

4. Против тока крови в венозных сосудах зна-

чительного калибра (ретроградная эмболия). Это

отмечают в случаях, когда удельный вес тромба

позволяет ему преодолеть движущую силу потока

крови, в котором он находится. Через нижнюю

полую вену такой эмбол может опускаться в по-

чечную, подвздошную и даже бедренные вены,

обтурируя их.

5. Из вен большого круга в его артерии, минуя

легкие, что становится возможным при наличии

врожденных либо приобретенных дефектов в

межпредсердной или межжелудочковой перего-

родках, а также при небольших размерах эмбо-

лов, способных проходить через артериовеноз-

ные анастомозы (парадоксальная эмболия).

Источниками эмболии могут быть тромбы и

продукты их разрушения; содержимое вскрыв-

шейся опухоли или костного мозга; жиры, вы-

свобождающиеся при повреждении жировой

клетчатки или костей; частицы тканей, колонии

микроорганизмов, содержимое околоплодных

вод, инородные тела, пузырьки газа и др. В соот-

ветствии с природой эмболов различают тромбо-

эмболию, жировую, тканевую, бактериальную,

воздушную, газовую эмболии и эмболию ино-

родными телами.

Тромбоэмболия — наиболее распространен-

ный вид эмболии. Непрочно фиксированный

тромб или его часть могут отделяться от места

прикрепления и превращаться в эмбол. Этому

способствуют внезапное повышение АД, изме-

нение ритма сердечных сокращений, резко воз-

росшая физическая нагрузка, колебание внутри-

брюшного или внутригрудного давления (при

кашле, дефекации). Иног да причиной мобилиза-

ции тромба становится его распад при аутолизе.

Свободно движущийся эмбол заносится током

крови в сосуд, просвет которого меньше разме-

ров эмбола, и фиксируется в нем вследствие ан-

гиоспазма.

Чаще всего тромбоэмболию отмечают в ем-

костных сосудах большого круга кровообраще-

ния, в первую очередь в венах нижних конеч-

ностей и малого таза (венозная тромбоэмболия).

Образовавшиеся здесь тромбоэмболы обычно

заносятся током крови в систему ЛА. Артериаль-

ную эмболию в боль шом круге кровообращения

выявляют в 8 раз реже. Ее основными источни-

ками являются тромбы, локализованные в ушке

левого предсердия, между трабекулами ЛЖ, на

створках клапанов, образовавшиеся в зоне ин-

фаркта, аневризме сердца, аорты или ее крупных

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

___________________________________

97

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ветвей, сформировавшиеся на атеросклеротиче-

ской бляшке.

Состояние, при котором отмечается повы-

шенная склонность к внутрисосудистому тром-

бообразованию и повторным тромбоэмболиям,

определяется как тромбоэмболический синдром.

Данный синдром развивается при сочетанном

нарушении механизмов, контролирующих про-

цессы гемостаза и поддерживающих текучесть

крови, с другими общими и местными фактора-

ми, способствующими тромбообразованию. Это

отмечают при тяжелых оперативных вмешатель-

ствах, онкологической патологии, заболеваниях

сердечно-сосудистой системы.

Жировая эмболия возникает вследствие по-

падания в кровь капелек собственного или ино-

родного нейтрального жира. Причинами этого

являются травма скелета (закрытые переломы

или огнестрельные ранения длинных трубчатых

костей, множественные переломы ребер, костей

таза), обширные повреждения мягких тканей с

размозжением подкожной жировой клетчатки,

тяжелые ожоги, интоксикации или электро-

травмы, жировая дистрофия печени, закрытый

массаж сердца, некоторые виды наркоза. Жи-

ровая эмболия может возникать также при вве-

дении больному лечебных или диагностических

препаратов на масляной основе. Жировые кап-

ли обычно попадают в легкие и задерживаются

в мелких сосудах и капиллярах. Часть жировых

капелек проникает через артериовенозные ана-

стомозы в большой круг кровообращения и раз-

носится кровью в головной мозг, почки и дру-

гие органы, блокируя их капил ляры. При этом

макроскопические изменения в органах отсут-

ствуют. Однако целенаправленное исследова-

ние гистологических препаратов с использова-

нием выявляющих жир красителей позволяет

диагностировать жировую эмболию в большин-

стве подобных ситуаций.

Тканевую (клеточную) эмболию отмечают при

попадании в кровоток частиц ткани, продуктов

их распада или отдельных клеток, которые ста-

новятся эмболами. Тканевая эмболия возникает

при травмах, прорастании злокачественных опу-

холей в просветы сосу дов, язвенном эндокарди-

те. Эмболами могут стать комп лексы костномоз-

говых клеток и мегокариоциты, обрывки дермы,

мышеч ной ткани, частицы печени, мозга, про-

дукты деструкции створок кла панов сердца или

комплексы опухолевых клеток. Возможна также

эмбо лия околоплодными водами, содержащими

роговые чешуйки и попадающими в капилляры

легких; при неполном отслоении плаценты, ког-

да эмболами становятся ворсинки хориона, ока-

завшиеся в венах матки. Угроза тканевой эмбо-

лии су ществует также в случаях, когда нарушает-

ся методика проведения пункционных биопсий

внутренних орга нов, неправильно выполняется

катетеризация крупных вен.

Бактериальная (микробная) эмболия осложня-

ет воспалительные процессы, вызванные пио-

генной или гриб ковой микрофлорой, отмечается

при заражении простейшими или живот ными

паразитами. Попавшие в кровоток колонии

микроорганизмов, друзы грибов, патогенные

амебы задерживаются в легких или обтурируют

периферические сосуды большого круга крово-

обращения, питающие ткань почек, печени,

сердца, головного мозга и других органов. В но-

вом месте возможно развитие патологическо-

го процесса, подобного тому, который явился

источ ником эмболии.

Воздушная эмболия возникает при попадании

в кровь пузырьков воздуха, которые мигрируют в

сосудистом русле, задерживаются в местах ветв-

ления мелких сосудов и капилляров и обтурируют

просвет сосуда. В выраженных случаях возмож-

ны блокада более крупных сосудистых ветвей и

даже скопление пены, образуемой возду хом и

кровью в полости правого сердца. В связи с этим

при подозрении на воздушную эмболию вскры-

тие полостей сердца производят без извлечения

его из грудной клетки, под водой, заполнив ею

раскрытую полость перикарда.

Причиной воздушной эмболии является по-

вреждение вен, в которые воздух засасывает-

ся вследствие отрицательного давления крови.

Наиболее часто это отмечают при ранении ярем-

ных или подключичных вен, открытой травме

синусов твердой мозговой оболочки, баротрав-

ме лег ких. Воздух может поступать в зияющие

пос ле родов вены внутренней поверхности мат-

ки. Угроза воздушной эмболии существует при

операци ях на сердце с использованием АИК, во

время вскрытия грудной клетки либо наложении

диагностичес кого или лечебного пневмоперито-

неума, а также при неосторожном внутривенном

введении лекарственных средств.

Газовая эмболия при определенном сходстве

с воздушной имеет несколько иные механиз-

мы развития. В основе ее лежат изменения рас-

творимости газов в жидкости пропор ционально

давлению в среде. Так, при быстром подъе-

ме водолазов, находившихся на значительной

глубине, при скоростном подъеме в разгер-

метизированном высотном летательном аппара-

те газы воздуха либо специальной дыхательной

98

___________________________________

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

смеси, рас творенные в крови, высвобождаются

(эффект «газированной воды») и, свободно цир-

кулируя в ней, становятся источником эмболии.

В связи с более значительным объемом крови,

находящейся в большом круге, чем в малом, из-

менения в его бассейне выражены сильнее.

Эмболия инородными телами возможна вслед-

ствие проникновения их в сосудистое русло при

огнестрельных ранениях (осколки, дробь, пули),

иногда при попадании в сосуды обломков кате-

теров. Зна чительно чаще источником этого вида

эмболии оказываются известь, кристаллы ХС,

содержащиеся в атероматозной массе, попадаю-

щей в кровоток при разрушении и изъявлении

атеросклеротических бляшек. Эмболия инород-

ными телами, имеющими большой удельный

вес, может быть ретроградной. Такие эмболы

способны перемещаться при изменении положе-

ния тела.

Значение для организма и исходы эмболии

определяются размерами и количеством эмбо-

лов, маршрутами миграции в сосудистой си-

стеме и характером образующего их материала.

В зависимости от величины эмболов различают

эмболию крупных сосудов и микроциркуля-

торного русла (ДВС-синдром). Все эмболии, за

исключением воздушной и газовой, являются

осложнениями других заболеваний, течение ко-

торых они отягощают вплоть до летального ис-

хода. Наиболее часто выявляют венозную тром-

боэмболию, при которой эмболы, в зависимо-

сти от своего размера, задерживаются в перифе-

рических ветвях ЛА, вызывая геморрагические

инфаркты легких, либо закрывают их просвет

уже в начальных отделах, что ведет к внезапной

смерти. Однако нередки случаи, когда тромбо-

эмболы при сравнительно небольшом диаметре,

но значительной протяженности под действием

потока крови обтурируют сосуды значительно

большего калибра, чем их собственный, либо

задерживаются в месте разветв ления общего ле-

гочного ствола.

Основным патогенетическим фактором,

определяющим клинику ТЭЛА и ее крупных

ветвей, является резкое повышение сопротивле-

ния кровотоку в малом круге кровообращения.

Внезапное отключение сосудов сопровождается

местной рефлекторной вазоконстрикцией, ино-

гда распространяющейся на всю артериальную

систему легкого. Эта реакция усугубляется мас-

сивным выбросом катехол аминов и повышением

вязкости крови вследствие стресса. Подъем дав-

ления в ЛА может стать причиной резкой пере-

грузки правого сердца с дилатацией его полостей

и развитием острого легочного сердца. Спазм

артерий при их внезапной механической обтура-

ции отмечают не только в легких. Так, причиной

остановки сердца при закупорке ЛА являются и

острое легочное сердце, и рефлекторный спазм

коронарных артерий сердца. При заносе эмбо-

лов в небольшие ветви ЛА, не сопряженном не-

посредственно с летальным исходом, на ЭКГ

отмечают изменения, характерные для острой

коронарной недостаточности.

Выраженный ангиоспазм повреждает сосудис-

тый эндотелий, усиливает адгезию и агрегацию

тромбоцитов, включает каскадный процесс ге-

мостаза и обусловливает трансформацию эмбола

в растущий тромб (эмболотромбоз). Следствием

тромбоэмболии артерий большого круга кровоо-

бращения является ишемизация соответствую-

щих органов и тканей с последующим развити-

ем инфарктов. Инфицирование тромбов суще-

ственно осложняет последствия тромбоэмболии,

источниками которой они становятся, так как в

местах фиксации таких эмболов к изменениям,

связанным с нарушением кровообращения, при-

соединяется гнойное воспаление (тромбобакте-

риальная эмболия).

Последствия жировой эмболии определяются

объемом попавшего в кровь жира и зависят от ис-

ходных физико-химических свойств крови, со-

стояния липидного обмена и системы гемостаза.

При травмах значительная часть жировых капель

формируется из липидов крови, что сопровож-

дается резким повышением ее коагуляционной

активности. В связи с этим жировую эмболию

нередко рассматривают как вариант травмати-

ческой коагулопатии. Летальный исход при жи-

ровой эмболии может явиться также следствием

закупорки капилляров и циркуляторной гипок-

сии головного мозга. При небольшом объеме об-

турированных микрососудов жировая эмболия

протекает без существенной клинической симп-

томатики. Жир, попавший в легкие, частично

расщепляется либо омыляется макрофагами и

выводится через дыхательные пути. В более тя-

желых случаях возможно присоединение пнев-

монии, а при выключении ⅔ легочных капилля-

ров развивается острая легочная недостаточность

с угрозой остановки сердца.

Тканевую (клеточную) эмболию отмечают в

сосудах большого круга кровообращения чаще,

чем в малом. Наибольшее практическое значе-

ние имеет эмболия клетками злокачественной

опухоли, лежащая в основе гематогенной дис-

семинации опухолевого процесса. В результате

опухолевые клетки могут заноситься током кро-

ГЛАВА 2

Q

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

___________________________________

99

СЕКЦИЯ 1

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ви практически в любой регион и давать начало

новому очагу разрастания опухоли. Это явление

получило название метастазирования, а очаги

опухолевого роста, возникшие в результате, —

метастатических. При распространении подоб-

ных клеток с током лимфы говорят о лимфоген-

ном метастазировании. Аналогичный механизм

лежит в основе гематогенного распространения

патогенной микрофлоры с появлением фоку-

сов инфекции в любом пункте большого или

малого кругов кровообращения, куда заносят-

ся бактериальные эмболы, — в легких, почках,

селезенке, головном мозгу, сердечной мышце.

Бактериальные эмболии часто сопровождаются

клиническими и биохимическими призна ками

ДВС-синдрома.

Последствия газовой эмболии могут варьиро-

вать от стертых форм кессонной болезни до тя-

желых и даже приводящих к летальному исходу

нарушений в системе кровообращения и вну-

тренних органах, главным образом в головном

мозгу. Кессонная болезнь развивается при пас-

сивном выделении газа, растворенного в крови,

в результате резкого снижения давления окру-

жающей среды. Образующиеся пузырьки газа —

эмболы попадают в микрососуды ЦНС и вну-

тренних органов, скелетных мышц, кожи, сли-

зистых оболочек, нарушая их кровоснабжение и

вызывая кессонную болезнь. В дальнейшем мо-

гут появиться множественные мелкие кровоиз-

лияния и мелкие некрозы в различных органах, в

частности в головном мозгу и сердце, следствием

чего являются параличи и нарушения сердечной

деятельности.

Скопление значительного объе ма выделив-

шегося из крови газа в камерах сердца способно

стать причиной блокады кровотока и летального

исхода, так как сжимающийся и расширяющийся

воздушный пузырь делает невозможным перека-

чивание сердцем крови. Газовая эмболия может

осложнять газовую ганг рену, возникающую при

инфицировании раны анаэробной инфекцией,

когда скапливающиеся в пораженной ткани газы

прорываются в кровоток.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Кровотечение — выход крови из просве-

тов сосудов или полостей сердца при наруше-

нии целостности их стенки или повышения ее

проницае мости. Варианты этого процесса разно-

образны, их дифференцируют в зависимос ти от

причины, механизмов и места возникновения,

от того, куда изливается покидающая сосудистое

русло кровь, от временных характеристик про-

цесса. Так, если кровь изливается вовне, говорят

о наружном кровотечении, если в полость орга-

низма — о внутрен нем.

К наружным кровотечениям относят также

кровохарканье, кровотечение из носа, рвоту кро-

вью, выделение крови с калом, из полости матки.

Примерами внутреннего кровотечения являются

поступление крови в брюшную полость (гемопе-

ритонеум), в полость перикарда (гемоперикар-

диум) или плевры (гемоторакс).

Накопление крови в результате внутреннего

кровотечения непосредственно в тканях назы-

вают кровоизлиянием. При этом в зависимости

от места кровотечения, его объема и скорости

возможно пропитывание ткани кровью, раздви-

гающей ее клеточные и стромальные элементы,

заполняющей периваскулярные зоны (гемор-

рагическая инфильтрация), либо образование

полос ти, выполненной кровью, сопровождаю-

щееся деструкцией тканевых структур (гемато-

ма). Плоскостные кровоизлияния в коже или

слизистых оболочках называют кровоподтека-

ми, а мелкие точечные — петехиями или экхи-

мозами.

Гематомы образуются в результате поврежде-

ния вен или артерий. Чем выше давление крови

в поврежденном сосуде и меньше сопротивление

окружающей ткани, тем больше вероятность об-

разования гематомы, а не геморрагической ин-

фильтрации. В мягких тканях бедра, в облас ти

ягодиц гематома может вмещать 100–200 мл и

более, в забрюшинной клетчатке — 1–2 л крови.

Иногда между поврежденной артерией и воз-

никшей в тканях полостью сохраняется прямая

связь, пульсовая волна передается на содержа-

щуюся в ней кровь. Гематома в таком случае на-

зывается пульсирующей.

В основе кровотечений лежат следующие ме-

ханизмы: разрыв, разъедание либо резкое повы-

шение проницаемости сосудистой стенки при

отсутствии ее видимых повреждений.

Кровотечение путем разрыва стенки сосуда

или сердца происходит в результате травмы либо

патологического процесса, снижающего ее проч-

ность. Ими могут быть заболевания воспали-

тельного или ауто ал лер гического характера, при

которых поражаются и некротизируются гладко-

мышечные и волокнистые структуры сосудистой

стенки (сифилис, туберкулез, медионек роз, рев-

матизм, атеросклероз, инфаркт и др.). Разрыву

способствует внезапное повышение давления,

часто оказывающееся пусковым фактором при

наличии других предрасполагающих изменений.

Таков механизм спонтанных надклапанных раз-