Коваленко В.Н. Руководство по кардиологии

Подождите немного. Документ загружается.

1330

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

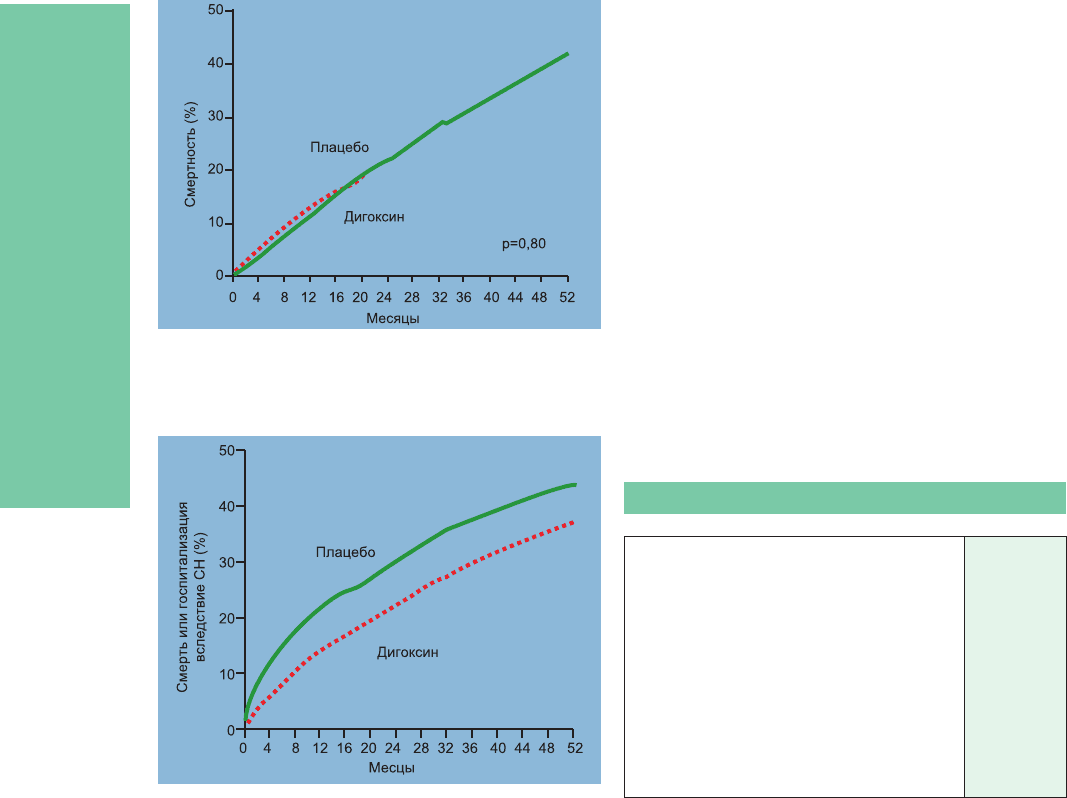

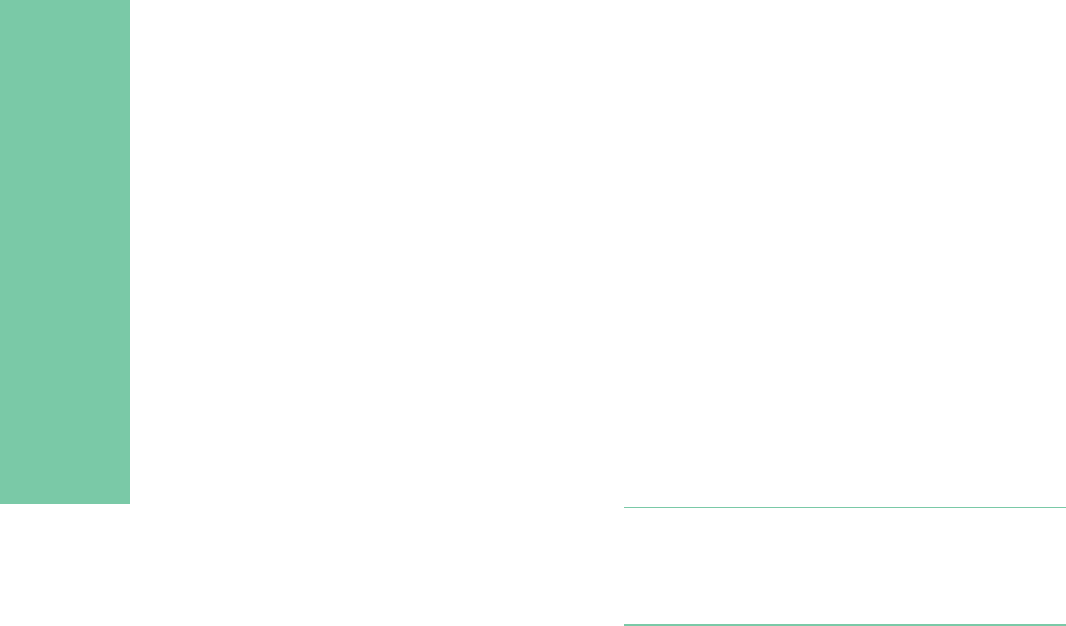

(рис. 2.12). Таким образом, был сделан вывод, что

у больных с синусовым ритмом дигоксин влияет

на клиническое течение ХСН, снижая риск де-

компенсации, но при этом не увеличивает про-

должительность жизни.

Рис. 2.11. Кривые смертности больных с ХСН

в группах дигоксина и плацебо в исследо-

вании DIG (1997) (New Eng. J. Med., 1997,

336: 525–533)

Рис. 2.12. Кривые комбинированного показате-

ля «смерть или госпитализация по по-

воду СН» в группе дигоксина и в груп-

пе плацебо в исследовании DIG (1997)

(New Eng. J. Med., 1997, 336: 525–533)

Выполненный впоследствии субанализ данных

исследования DIG позволил установить, что вы-

шеуказанное «нейтральное» влияние дигоксина на

выживаемость пациентов с ХСН и синусовым рит-

мом явилось результатом двух противоположных

тенденций: 1) статистически значимого возрас-

тания смертности пациентов при концентрациях

препарата в плазме крови ≥1,2 нг/ мл (соответствует

его дозам >0,25 мг/сут при сохраненной азотовыде-

лительной функции почек) и 2) статистически зна-

чимого снижения риска смерти пациентов с кон-

центрацией дигоксина в плазме крови <0,9 нг/мл,

что соответствует его дозам <0,25 мг/сут) при от-

сутствии влияния на смертность концентрации

препарата 0,9–1,1 нг/мл, примерно соответствую-

щих его суточной дозе 0,25 мг.

Пациентам с ХСН, систолической дисфунк-

цией ЛЖ и синусовым ритмом дигоксин показан

с целью снижения риска госпитализаций в связи с

декомпенсацией гемодинамики в тех случаях, ког-

да, несмотря на применение ингибиторов АПФ,

диуретиков и блокаторов β-адренорецепторов,

их клинико-функциональное состояние соот-

ветствует III–IV ФК по NYHA. Если на фоне

указанной комбинированной терапии, включа-

ющей дигоксин, клиническое состояние больно-

го удается улучшить до II ФК, поддерживающее

применение дигоксина необходимо продолжить.

Дозы и особенности применения

Дигоксин занимает главное место среди пре-

паратов дигиталиса при лечении пациентов

с ХСН не только в связи с имеющимися данными

доказательной медицины (см. выше), а и благо-

даря его сбалансированным фармакологическим

свойствам (табл. 2.24).

Таблица 2.24

Фармакологические свойства дигоксина

Абсорбция, % 60–75

Связывание с белками плазмы крови, % 25

Период полувыведения, ч 36 (24–46)

Путь элиминации Почечный

Начало действия, мин:

в/в 5–30

реr os 30–90

Пик эффекта, ч:

в/в 2–4

реr os 3–6

Продолжительность эффекта, сут 2–6

Начало лечения дигоксином с внутривенного

введения оправдано у пациентов с тахисистоли-

ческой фибрилляцией предсердий и признака-

ми декомпенсации кровообращения. Обычно

вводят путем инфузии в течение 15–20 мин 0,25

или 0,5 мг препарата (в зависимости от частоты

желудочковых сокращений, массы тела и возрас-

та пациента). При необходимости 0,125–0,25 мг

дигоксина могут быть дополнительно введены не

ранее чем через 4 ч. В дальнейшем рекомендован

переход на пероральный прием препарата.

Во всех других случаях при ХСН лечение ди-

гоксином начинают перорально, сразу начиная

с поддерживающей дозы (0,125 или 0,25 мг/сут

в 1–2 приема; у лиц пожилого возраста соответ-

ственно 0,0625 или 0,125 мг/сут). Для длитель-

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1331

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ного поддерживающего лечения больных с ХСН

применение доз дигоксина >0,25 мг не рекомен-

дуется, поскольку это может повышать риск воз-

никновения смерти от желудочковых аритмий.

Следует помнить, что в отличие от больных

с фибрилляцией предсердий, у пациентов с си-

нусовым ритмом выраженность снижения ЧСС

не следует расценивать как критерий клиниче-

ской эффективности дигоксина.

Если у пациентов с фибрилляцией предсер-

дий поддерживающая доза дигоксина 0,125–

0,25 мг/ сут не обеспечивает надлежащего кон-

троля ЧСС (нормосистолии), необходимо не

повышать ее, а достигать указанной цели с помо-

щью комбинирования дигоксина с блокаторами

β-адрено рецепторов после достижения эуволе-

мического состояния больного. При комбиниро-

вании блокаторов β-адренорецепторов с дигок-

сином в большинстве случаев оптимальная доза

последнего не превышает 0,125 мг/сут.

Дигиталисная интоксикация

При невозможности организма элиминиро-

вать препарат дигиталиса пропорционально его

введению возникают признаки передозировки.

Кардиальные признаки дигиталисной инток-

сикации представляют потенциальную опасность

для жизни и хорошо известны: желудочковая

аритмия вплоть до стойкой желудочковой тахи-

кардии или фибрилляции желудочков, предсерд-

ная тахикардия с неполной AV-блокадой, синусо-

вая брадикардия, синоатриальные и AV-бло ка ды

разной степени.

Возможны симптомы со стороны ЖКТ: ано-

рексия (ранний признак), тошнота, рвота, диарея.

Со стороны нервной системы возможны депрес-

сия, нарушение ориентации, парестезии. Реже

отмечают офтальмологические проявления (зату-

маненность или выпадание полей зрения, визуа-

лизация предметов в зеленых тонах). Казуистиче-

скими являются симптомы, связанные со стиму-

ляцией эстрогенов (гинекомастия, галакторея).

Профилактика дигиталисной интоксикации

Осно вой ее является учет либо коррекция по-

тенциальных факторов, обусловливающих сни-

жение элиминации дигоксина. К ним относятся

почечная недостаточность, преклонный возраст,

гипотиреоз, а также сопутствующий прием таких

препаратов, как амиодарон, хинидин, верапа-

мил, пропафенон, флекаинид.

У больных с почечной недостаточностью дозу

дигоксина необходимо снижать на 30–70% (в зави-

симости от степени нарушения азотовыделитель-

ной функции), а у пациентов пожилого возраста —

в 2 раза (по 0,125 мг ежедневно или через день).

При значительно выраженной азотемии вместо

дигоксина можно назначать дигитоксин с его пе-

ченочным путем элиминации. Поддерживающая

доза дигитоксина составляет 0,07–0,1 мг/сут и сни-

жается при печеночной недостаточности.

Следует избегать комбинирования дигоксина

с амиодароном, верапамилом, хинидином, фле-

каинидом и пропафеноном, а также не приме-

нять указанные средства для лечения аритмий,

которые могут быть связаны с дигиталисной ин-

токсикацией.

Гипокалиемия и гипомагниемия как факторы

электрической нестабильности миокарда повы-

шают риск кардиальных проявлений побочного

действия дигиталиса (желудочковые аритмии).

Применение препаратов дигиталиса у боль-

ных с желудочковыми аритмиями высоких гра-

даций (III–IV степени) является небезопасным

и, следовательно, не показано.

Применение строфантина и препаратов ландыша

не предусмотрено действующими международными и

отечественными стандартами лечения ХСН, а зна-

чит, не имеет достаточного основания для примене-

ния в современной клинической практике.

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ

АНГИОТЕНЗИНА II

Механизм их действия состоит в высокосе-

лективной полной блокаде тканевых рецепторов

к ангиотензину II первого типа (АТ

1

-рецепторы),

посредством которых реализуются его основные

патогенные эффекты при ХСН. С патофизиоло-

гической точки зрения имеется два основания для

применения этой группы препаратов при ХСН.

Во-первых, образование ангиотензина II в мио-

карде и стенке сосудов происходит не только по-

средством АПФ, а и посредством других (АПФ-

независимых) путей, опосредованных рядом дру-

гих энзимов. Именно с этим механизмом связы-

вают феномен «выскальзывания» ангиотензина

II, который состоит в постепенном возвращении

его концентрации в плазме крови к начальным

значениям в процессе продолжительного приме-

нения ингибиторов АПФ. Во-вторых, строго го-

воря, непреодолимые побочные эффекты инги-

биторов АПФ — кашель и ангионевротический

отек связаны не с блокадой ангиотензина II, а с

брадикинин-потенциирующей гранью их дей-

ствия.

Таким образом, теоретическая почва для кли-

нического применения антагонистов рецепторов

ангиотензина II состоит в достижении полной

1332

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

блокады эффектов ангиотензина II при одновре-

менном преодолении наиболее значимых прояв-

лений их побочного действия.

Современный взгляд на применение антагони-

стов рецепторов ангиотензина II базируется на ре-

зультатах трех больших многоцентровых исследова-

ний — ЕLІТЕ-ІІ (2000), VаlНеFТ (2001) и СНАRМ

(2003), в которых было продемонстрировано, что:

1) антагонисты рецепторов ангиотензина II

подобно ингибиторам АПФ улучшают прогноз

выживания больных с «систолической» ХСН по

сравнению с плацебо (СНАRМ);

2) антагонисты рецепторов ангиотензина II

не имеют преимущества перед ингибиторами

АПФ относительно благоприятного влияния на

выживаемость больных с «систолической» ХСН

(ЕLІТЕ-ІІ);

3) комбинирование антагонистов рецепто-

ров ангиотензина II с ингибиторами АПФ не

приводит к дополнительному снижению смерт-

ности больных, но достоверно уменьшает коли-

чество повторных гоститализаций по поводу СН

(VаlНеFТ, СНАRМ).

Не до конца выясненным на сегодня остается во-

прос клинической оправданности присоединения

антагонистов рецепторов ангиотензина II к комби-

нированному лечению ингибиторами АПФ и бло-

каторами β-адрено рецеп торов, поскольку в одном

из исследований (VаlНFТ) такая тройная комби-

нация даже ухудшала прогноз выживания больных,

в другом же (СНАRМ) не влияла на него.

Таким образом, антагонисты рецепторов ан-

гиотензина II:

а) следует назначать в тех случаях, когда кли-

ническая непереносимость ингибиторов АПФ

проявляется кашлем или идиосинкразией (ан-

гионевротический отек);

б) могут присоединяться к ингибиторам АПФ

с целью улучшения клинического течения ХСН

в случаях непереносимости блокаторов β-адрено-

рецепторов;

в) кандесартан можно назначать больным

с ХСН II–III ФК по NYHA, которые уже прини-

мают ингибиторы АПФ и блокаторы β-адрено-

рецепторов, с целью дальнейшего снижения

риска сердечно-сосудистой смерти и повторных

госпитализаций.

Антагонисты рецепторов ангиотензина II не

следует назначать при ХСН раньше, чем ингиби-

торы АПФ, и заменять ими последние у пациен-

тов, которые нормально переносят ингибиторы

АПФ.

Противопоказания к назначению и контроль

таких возможных побочных эффектов блокады

ангиотензина II, как гипотензия, азотемия и ги-

перкалиемия, при приеме антагонистов рецеп-

торов ангиотензина II аналогичны тем, что и при

приеме ингибиторов АПФ. Комбинирование

ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов

ангиотензина II целесообразно лишь при воз-

можности регулярного мониторирования уров-

ней К

+

, креатинина плазмы крови и АД.

Учитывая то, что данные доказательной ме-

дицины, заложенные в основу рекомендаций

по применению антагонистов рецепторов ан-

гиотензина II при ХСН, получены прежде все-

го в результате соответствующих исследований

вальзартана и кандесартана, именно эти анта-

гонисты рецепторов ангиотензина II желатель-

но применять у таких больных. Начальная доза

вальзартана — 20–40 мг 2 раза в сутки, канде-

сартана — 4–8 мг 1 раз в сутки. В дальнейшем

при адекватной переносимости дозу повышают

в 2 раза каждые 2 нед до достижения целевой

(для вальзартана — 160 мг 2 раза в сутки, канде-

сартана — 32 мг 1 раз в сутки).

Алгоритм применения основных средств пато-

генетической терапии ХСН с систолической дис-

функцией ЛЖ приведен в табл. 2.25.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

У ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

БОЛЬНЫХ С ХСН

АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Непрямые антикоагулянты

Механизм их терапевтического действия со-

стоит в торможении биохимического преобра-

зования витамина К, стимулирующего прокоа-

гуляционную трансформацию (активацию) ряда

белков — факторов свертывания крови (про-

тромбин, VII, IX, X). Эталонным непрямым ан-

тикоагулянтом (НАК) считается варфарин, по-

скольку практически все данные доказательной

медицины относительно антитромботической

эффективности НАК получены именно в ре-

зультате испытания этого препарата. По данным

метаанализа соответствующих мультицентровых

исследований у больных с фибрилляцией пред-

сердий на фоне приема варфарина по сравнению

с применением плацебо наблюдается значитель-

ное (на 62%) снижение риска возникновения

мозгового инсульта, причем наибольшая профи-

лактическая эффективность варфарина относи-

тельно мозгового инсульта наблюдалась именно

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1333

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

у больных с ХСН. Согласно современным реко-

мендациям, постоянное профилактическое при-

менение НАК безусловно показано таким кате-

гориям пациентов с ХСН:

а) с постоянной или пароксизмальной фор-

мой фибрилляции предсердий;

б) перенесенным тромбоэмболическим эпи-

зодом любой локализации;

в) с мобильным тромбом в полости ЛЖ;

г) с неоперированным гемодинамически зна-

чимым митральным стенозом.

Прием непрямых антикоагулянтов должен со-

провождаться регулярным мониторингом МНО

(в пределах 2,0–3,0) или в качестве суррогатного

подхода – протромбинового индекса (в пределах

50–60%).

У больных с ХСН мониторинг безопасности

профилактического приема НАК должен быть

особенно тщательным с учетом двух существен-

ных обстоятельств.

При развитии или прогрессировании гепа-

тоцеллюлярной недостаточности, обусловлен-

ной хроническим венозным застоем (при тер-

минальной ХСН — и гипоперфузией почек),

угнетается печеночный биосинтез факторов

свертывания крови, в том числе и вышеуказан-

ных, что может обусловливать потенцирование

эффекта НАК с соответствующим резким воз-

растанием риска возникновения опасных для

жизни кровотечений. Возможна и обратная

ситуация: по мере стабилизации гемодинами-

ческих показателей, устранения гиперволе-

мии пациента и, соответственно, улучшения

функционального состояния печени прежняя

доза НАК может стать недостаточной для под-

держания МНО на целевом уровне, и поэтому

необходимо проведение коррекции дозы в сто-

рону ее повышения.

У НАК достаточно широкий спектр взаимо-

действий с лекарственными средствами, способ-

ными либо усиливать, либо ослаблять их эффект.

В табл. 2.26 представлены те из них, которые ак-

туальны для пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе с ХСН, независимо

от механизмов их взаимодействия с НАК. Необ-

ходимость сочетанного назначения пациентам с

ХСН сразу нескольких препаратов лишь для ба-

зисной терапии, не говоря о лечении при ослож-

нениях, требует владения информацией о ле-

карственном взаимодействии с целью принятия

решения о назначении того или иного препарата

сочетанно с НАК (например многих антибиоти-

ков), а также для проведения строгого контроля

за МНО и клиническим статусом пациента.

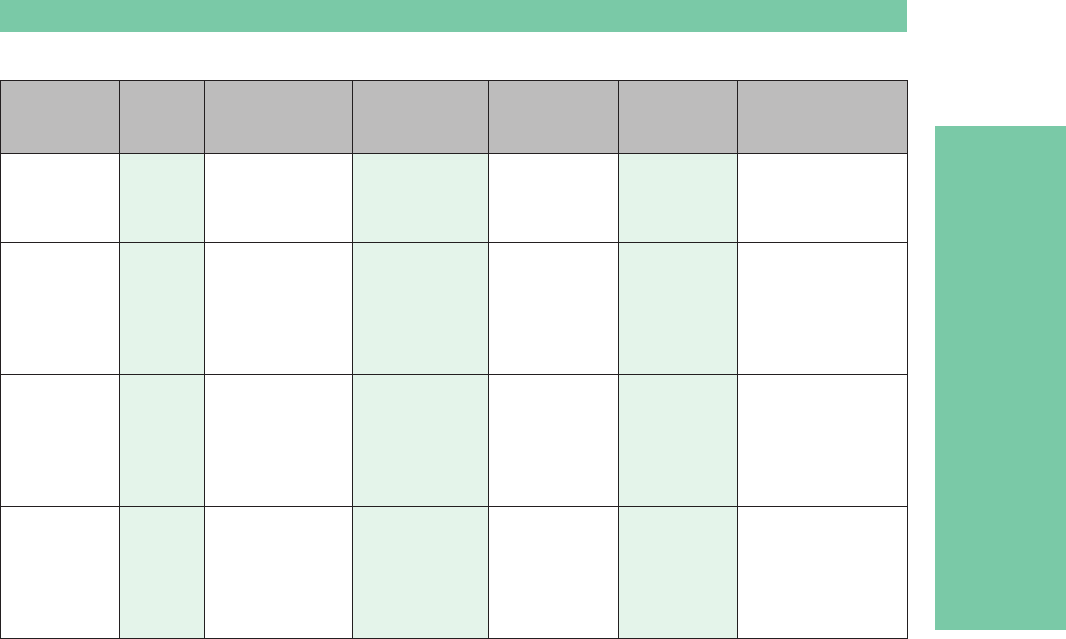

Таблица 2.25

Стандартные средства медикаментозного лечения ХСН с систолической дисфункцией ЛЖ:

алгоритм применения

Степень

ХСН

Инги-

битор

АПФ

Антагонист

рецепторов ан-

гиотензина II

Диуретик

Блокатор

β-адрено-

рецепторов

Антагонист

альдосте-

рона

Дигоксин

Бессимп-

томная дис-

функция ЛЖ

(I ФК)

Показан При неперенос-

ности ингибито-

ра АПФ

Не показан После ИМ После ИМ

(эплеренон)

При фибрилляции

предсердий

Умеренная

СН (II ФК)

Показан При неперенос-

ности ингиби-

тора АПФ или

в комбинации

с ингибитором

АПФ

При склонно-

сти к задержке

жидкости

Показан После ИМ

(эплеренон)

а) При фибрилля-

ции предсердий

б) при синусовом

ритме — сохранить

в случаях перехода

из III–IV ФК

Выраженная

СН (III–

IV ФК)

Показан При непере-

носимости ин-

гибитора АПФ

или в комбина-

ции с ингибито-

ром АПФ

Показан; ком-

бинация диу-

ретиков

Показан Показан

(спироно-

лактон)

Показан

Конечная

стадия СН

(необрати-

мый IV ФК)

Показан При неперенос-

ности ингиби-

тора АПФ или

в комбинации

с ингибитором

АПФ

Показан; ком-

бинация диу-

ретиков

Показан Показан

(спироно-

лактон)

Показан

1334

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

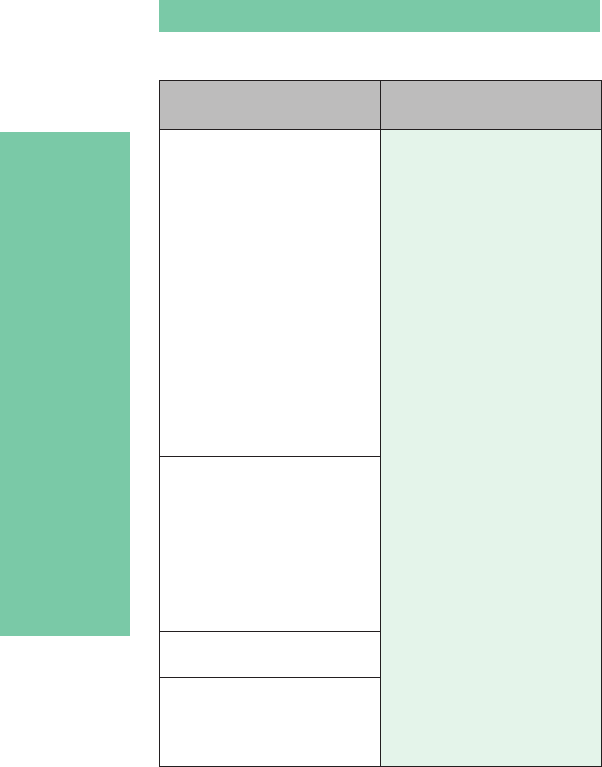

Таблица 2.26

Некоторые лекарственные средства,

взаимодействующие с НАК

Препараты, усиливаю-

щие действие НАК

Препараты, ослабляю-

щие действие НАК

Амиодарон

Ацетилсалициловая кис-

лота

Гепарин

Дипиридамол

Карведилол

Нитроглицерин

Нифедипин

Пентоксифиллин

Пропафенон

Статины

Стрептокиназа

Тиклопидин

Фибраты

Хинидин

Антациды

Антигистаминные

Витамин К (антидот)

Аскорбиновая кислота

Рифампицин

Спиронолактон

Антибиотики:

Цефалоспорины

Аминогликозиды

Пенициллины

Ципрофлоксацин

Тетрациклин

Эритромицин

Хлорамфеникол

Флуконазол

Триметоприм

Анаболические стероиды

ГКС

Тиреоидные гормоны

Аллопуринол

Антитромбоцитарные средства

Длительное применение ацетилсалициловой

кислоты (100–160 мг/сут) у пациентов с ХСН по-

казано в 2 случаях: а) как вынужденная альтерна-

тива при наличии противопоказаний к непрямым

антикоагулянтам; б) как составляющая стандарт-

ной терапии больных после ИМ. В последнее вре-

мя получены данные (многоцентровые исследо-

вания WASH, 2002, WATCH, 2004) относительно

способности ацетилсалициловой кислоты (даже

применяемой в стандартной профилактической

дозе 160 мг/сут) достоверно повышать по сравне-

нию с варфарином риск госпитализации по пово-

ду декомпенсации кровообращения у пациентов

с клинически манифестированной ХСН и ФВ

ЛЖ <35%. Возможно, это связано с механизмом

действия ацетилсалициловой кислоты, заключаю-

щемся в блокировании синтеза простагландинов,

в том числе и вазодилататорных (простациклин,

PgE

2

), играющих существенную роль в регуляции

почечного кровотока при выраженной ХСН. По-

этому в последние рекомендации Европейского

общества кардиологов по лечению ХСН включено

положение об осторожности относительно назна-

чения ацетилсалициловой кислоты пациентам,

предрасположенным к повторным госпитализа-

циям по поводу декомпенсации кровообращения.

Вполне очевидно, что данное предостережение

может касаться и больных, госпитализированных

в состоянии гиперволемии. Применение у ука-

занной категории больных тиенопиридинов (ти-

клопидин или клопидогрел) как альтернативной

антитромбоцитарной стратегии лечения является

патогенетически обоснованным, однако требует

изучения в соответствующих клинических иссле-

дованиях.

До проведения специально спланированных ис-

следований влияния ацетилсалициловой кислоты

на прогноз-модулирующую эффективность инги-

биторов АПФ у пациентов с ХСН нет достаточных

оснований не рекомендовать сочетанное примене-

ние указанных средств у этой категории больных.

Поскольку введение низкомолекулярных ге-

паринов снижает по сравнению с плацебо риск

возникновения глубоких венозных тромбозов

у больных, подвергающихся длительной иммо-

билизации, временное применение этих лекар-

ственных средств с целью профилактики тром-

бозов у пациентов с тяжелой декомпенсирован-

ной ХСН, находящихся преимущественно на по-

стельном режиме, является целесообразным.

НИТРАТЫ

Инфузионную или пероральную терапию ни-

тратами можно применять у больных с декомпен-

сированной ХСН, особенно ишемической этио-

логии, с уровнем САД >100 мм рт. ст. и клиниче-

скими признаками легочного застоя, поскольку

она ускоряет преодоление застойных явлений по

сравнению с терапией только диуретиками и об-

легчает субъективное состояние этих пациентов.

Доказанными в клинических исследовани-

ях полезными фармакологическими эффектами

нитратов у больных с декомпенсированной ХСН

являются: 1) уменьшение объема ЛЖ и снижение

давления его наполнения; 2) уменьшение объема

митральной регургитации; 3) повышение ФВ

ЛЖ; 4) снижение периферического сосудистого

сопротивления; 5) увеличение коронарного кро-

вотока; 6) антиишемическое действие; 6) улуч-

шение эндотелиальной функции за счет восста-

новления в сосудистой стенке пула оксида азота,

существенно уменьшенного при ХСН.

Нитроглицерин — инфузия, начиная с 20 мкг/мин

с постепенным при необходимости повышением до

200 мкг/мин под контролем АД.

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1335

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Изосорбида динитрат — инфузия, начиная

с 1 мг/ч с постепенным повышением при необ-

ходимости до 10 мг/ч (под контролем АД). Пер-

орально (желательно в виде ретардной формы) —

от 10 до 80 мг/сут.

Изосорбида мононитрат—перорально по

10–80 мг 1–2 раза в сутки.

После устранения признаков легочного застоя

нитраты необходимо отменять, кроме пациентов

со стенокардией, нуждающихся в их регулярном

применении.

НЕГЛИКОЗИДНЫЕ ИНОТРОПНЫЕ

СРЕДСТВА

У больных с ХСН их применение оправдано

как паллиативный подход с целью улучшения

системной гемодинамики и симптоматики в

конечной клинической стадии этого синдрома,

при наличии признаков периферической гипо-

перфузии, олигурии и рефрактерности к другим

терапевтическим средствам.

Допамин. Агонист β- (преимущественно β

1

-)

адренорецепторов. В дозе <2,5 мкг·кг

-1

·мин

-1

—

агонист допаминергических рецепторов; в дозе

>5 мкг·кг

-1

·мин

-1

— дозозависимый агонист α

1

-

адренорецепторов. Как инотропное средство при-

меняют у больных с конечной клинической стадией

ХСН при наличии у них артериальной гипотензии и

олигурии инфузионно в дозе 2,5–10 мкг·кг

-1

·мин

-1

.

Добутамин. Агонист β- (преимущественно β

1

-)

адренорецепторов и умеренный α

1

-агонист. Можно

применять у рефрактерных к лечению стандартны-

ми средствами больных в конечной клинической

стадии, преимущественно с наличием гипотензии,

в дозе от 2–3 до 15–20 мкг·кг

-1

·мин

-1

. Длительность

непрерывной инфузии не должна превышать

48–72 ч вследствие развития тахифилаксии. Отме-

на добутамина должна быть медленной (поэтапное

снижение скорости инфузии) с учетом риска рез-

кого ухудшения гемодинамики в случае внезапно-

го окончания введения препарата.

Левосимендан. Положительный инотропный

агент с сопутствующим периферическим вазоди-

латирующим эффектом. В отличие от симпатоми-

метиков, традиционных ингибиторов ФДЭ (мил-

ринон, амринон, эноксимон) и сердечных глико-

зидов, оказывает инотропное действие не за счет

повышения внутриклеточной концентрации ионов

Са

2+

, а путем повышения чувствительности мио-

филаментов к последним (повышение связывания

тропонина С с Са

2+

). Вследствие этого улучшение

под действием левосимендана сократительной

функции миокарда не сопровождается, в отличие

от указанных средств, существенным повышением

потребности миокарда в кислороде и ухудшени-

ем релаксации сердечной мышцы. По сравнению

с другим негликозидными инотропными сред-

ствами лечение левосименданом характеризуется

наиболее низким риском возникновения жизнен-

но опасных желудочковых аритмий. Вазодилати-

рующее действие левосимендана обусловлено его

свойствами активатора АТФ-зависимых калие-

вых каналов, результатом чего является снижение

пред- и постнагрузки на сердце, повышение по-

чечного и коронарного кровотока. В многоцентро-

вом исследовании LIDO (2002) с участием больных

с декомпенсированной тяжелой СН выявлена луч-

шая, чем у добутамина, способность левосименда-

на уменьшать легочно-капиллярное давление и

увеличивать сердечный выброс, умеренно снижая

при этом АД; через 6 ч после прекращения инфу-

зии указанные гемодинамические эффекты лево-

симендана, в отличие от эффектов добутамина,

сохранялись. Одновременный прием блокаторов

β-адрено рецепторов ограничивал терапевтическое

действие добутамина, однако не влиял на эффекты

левосимендана. Наиболее существенным резуль-

татом указанного исследования оказалось стати-

стически достоверное преимущество 24-часовой

инфузии левосимендана над 24-часовой инфузией

добутамина относительно влияния на выживание

больных с декомпенсированной ХСН в течение

последующих 2 нед, 1-го и 6-ти месяцев.

С учетом имеющихся данных доказательной

медицины левосимендан в настоящее время реко-

мендован для лечения больных с тяжелой деком-

пенсированной ХСН при условии отсутствия у них

выраженной гипотензии (≤85 мм рт. ст.). Лечение

начинают с введения быстрой нагрузочной дозы

(болюса) препарата — 12–24 мг/кг массы тела в те-

чение 10 мин — с дальнейшей его инфузией со ско-

ростью 0,05–0,2 мг/ кг

-1

/мин

-1

в течение 24 ч.

ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ

СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У БОЛЬНЫХ

С ХСН И ПРИМЕНЕНИЕ

АНТИАРИТМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Первичная профилактика внезапной сердечной

смерти — это комплекс фармакотерапевтических

и других мероприятий, направленных на предот-

вращение внезапной сердечной смерти у пациен-

тов с повышенным риском ее возникновения, но

не имеющих в анамнезе реанимационных меро-

приятий по поводу фибрилляции/трепетания же-

лудочков или гемодинамически неэффективной

стойкой желудочковой тахикардии. О важности

первичной профилактики внезапной сердечной

смерти у больных с дисфункцией ЛЖ свидетель-

1336

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ствуют такие данные. Выявление у больного по-

сле ИМ >10 желудочковых эктопических сокра-

щений в 1 ч свидетельствует о повышении риска

аритмической смерти в 4 раза, а сочетание этого

признака со сниженной (<40%) ФВ ЛЖ увели-

чивает вероятность внезапной сердечной смерти

в 16 раз. Вторичная профилактика предусматри-

вает осуществление соответствующих мероприя-

тий по предотвращению внезапной сердечной

смерти у лиц, реанимированных после внезап-

ной остановки кровообращения.

Данные доказательной медицины относитель-

но способности нейрогуморальных антагонистов

предотвращать внезапную сердечную смерть у па-

циентов с СН (первичная профилактика) обобще-

ны в табл. 2.27.

Таблица 2.27

Способность нейрогуморальных антагонистов

предотвращать внезапную сердечную смерть

у больных с СН

Группы средств,

соответствующие

многоцентровым

исследованиям

Препарат

Снижение риска

внезапной сер-

дечной смерти

по сравнению

с плацебо, %

Ингибиторы АПФ

VHеFтII (1991)

АIRЕ (1993)

ТRАСЕ (1996)

Эналаприл

Рамиприл

Трандола-

прил

38

30

24

Блокаторы

β-адрено рецепторов

(базисная терапия

включала ингибито-

ры АПФ)

USСР (1996)

СІВІS-ІІ (1999)

МЕRIТ-НF (1999)

Карведилол

Бизопролол

Метопролол

СR/XL

56

44

41

Антагонисты рецеп-

торов альдостерона

(базисная терапия

включала ингибито-

ры АПФ и у части

больных — бло-

каторы β-адрено-

рецепторов)

RALES (1999)

ЕРНЕSUS (2003)

Спироно-

лактон

Эплеренон

29

21

Таким образом, комбинированное применение

нейрогуморальных антагонистов у пациентов с си-

столической дисфункцией ЛЖ существенно снижа-

ет вероятность внезапной сердечной смерти. Вместе

с тем даже при этом риск возникновения послед-

ней у указанных пациентов остается повышенным.

В такой ситуации вызывает интерес возможность

применения фармакологических средств, способ-

ных угнетать эктопическую активность желудочков.

Однако по данным многоцентровых исследований

доказано, что антиаритмические средства І класса

(ІА — хинидин, новокаинамид, ІВ — этмозин/мо-

рицизин) и ІС-класса (флекаинид, энкаинид) суще-

ственно повышают риск возникновения внезапной

сердечной смерти у больных после ИМ, особенно

с систолической дисфункцией ЛЖ. Аналогичные

данные получены относительно антиаритмическо-

го агента III класса d-соталола («чистый» блокатор

калиевых каналов без β-адреноблокирующей актив-

ности) (исследование SWORD, 1996). Изученный

в многоцентровом исследовании DІАМОND-СНF

новый блокатор калиевых каналов дофетилид при

длительном применении не повышал, но и не сни-

жал риск внезапной сердечной смерти.

Что касается амиодарона, то в метаанализе

13 плацебо-контролируемых исследований (АТМА,

1997), охвативших 6553 больных с желудочковыми

аритмиями высоких градаций, его длительный при-

ем (0,5–2,5 г) в дозах 150–400 мг/сут ассоциировал-

ся с достоверным снижением внезапной сердечной

смерти на 29% (в том числе в подгруппах больных

с манифестированной ХСН — на 23%, с ФВ ЛЖ

<35% — на 27%, при ІІІ–ІV ФК по NYНА — на

24%), а также смертности от любых причин на 13%.

Результаты анализа базы данных наибольших мно-

гоцентровых исследований амиодарона ЕМІАТ и

САМІАТ, вошедших в указанный метаанализ, сви-

детельствуют, что редуцирующее влияние амиода-

рона на частоту возникновения сердечной и арит-

мичной смерти оказалось наибольшим в когорте

больных, где амиодарон включали в терапию, ко-

торая содержала блокаторы β-адрено рецепторов.

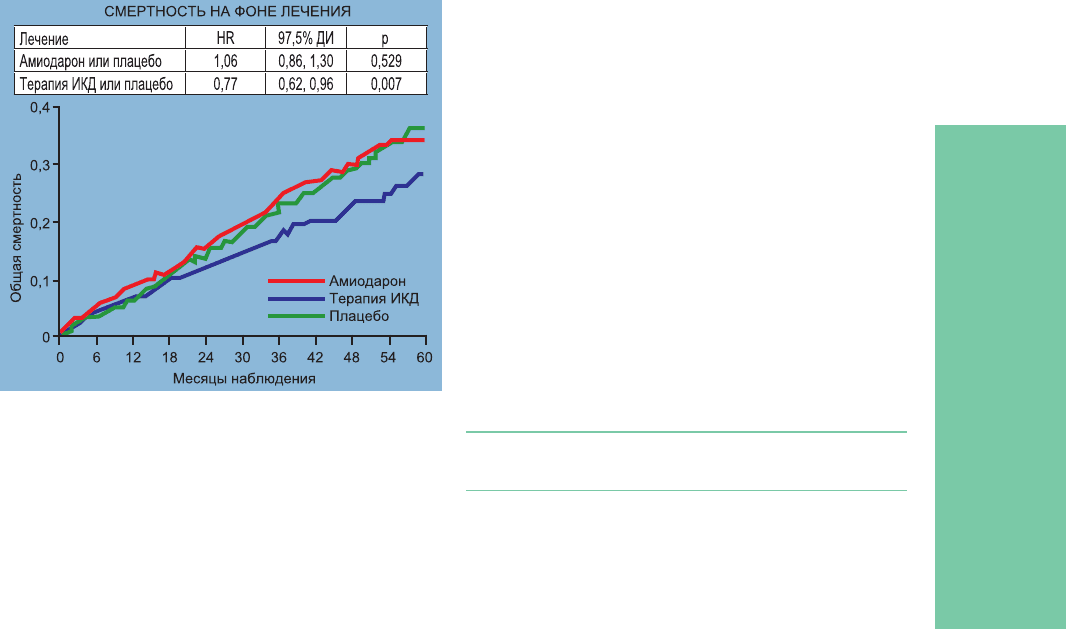

С другой стороны, в крупном исследовании SCD-

HeF (2005), где сравнивали влияние на клинический

прогноз ХСН имплантированного кардиовертера-

дефибриллятора (ИКД) и амиодарона, последний

не имел преимущества перед плацебо относительно

влияния на смертность больных (рис. 2.13).

В то же время эффективность амиодарона

в первичной профилактике внезапной сердечной

смерти, в том числе у больных с ХСН, является

доказанной (исследование CASCADE, 1993). Не-

обходимо помнить, что амиодарон — единствен-

ный из антиаритмических препаратов, который

при длительном пероральном применении не

ухудшает сократительную функцию миокарда.

Таким образом, антиаритмическое средство

ІІІ класса амиодарон по крайней мере не ухуд-

шает прогноз выживания больных с ХСН и мо-

жет применяться для лечения у них желудочко-

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1337

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

вых аритмий, сопровождающихся симптомами,

в том числе в случае успешно реанимирован-

ной внезапной сердечной смерти. Кроме того, у

больных с ХСН амиодарон можно применять в

соответствии с общепринятыми показаниями, а

именно для: а) восстановления синусового ритма

при суправентрикулярных тахиаритмиях, в том

числе фибрилляции предсердий; б) удержания

восстановленного синусового ритма у указанной

категории больных; в) повышения успешности

плановой электрической кардиоверсии.

Высокая целесообразность использования

автоматических ИКД с целью первичной профи-

лактики аритмической смерти у больных, пере-

несших ИМ с выраженной систолической дис-

функцией ЛЖ, продемонстрирована в масштаб-

ных (1232 и 2521 больных соответственно) мно-

гоцентровых исследованиях МАDІТ-ІІ (2002) и

SCD-HeFT (2005). В первом из них применение

ИКД у больных после ИМ с ФВ ЛЖ ≤30% (им-

плантировался без учета документированных

желудочковых аритмий) дополнительно к стан-

дартной медикаментозной схеме лечения в тече-

ние 20 мес обусловило достоверно меньшую (на

28%) частоту летальных случаев по сравнению

с группой больных, которые получали только

стандартную фармакотерапию. В исследовании

SCD-HeFT применение ИКД в дополнение к

оптимальной стандартной фармакотерапии ХСН

у больных с клинически явной ХСН и ФВ ЛЖ

<35% обусловило достоверное снижение смерт-

ности больных на 23% в течение почти 5-летнего

наблюдения по сравнению с группой «плацебо +

оптимальная фармакотерапия».

Приоритетность использования ИКД во вто-

ричной профилактике аритмической смерти

у больных с систолической дисфункцией ЛЖ

обоснована ранее по данным многоцентровых

исследований АVІD (1997) и САSН (2000).

С учетом вышеприведенных данных, ИКД

показан больным с систолической дисфункцией

ЛЖ, имеющим в анамнезе остановку кровообра-

щения или стойкую гемодинамически малоэф-

фективную желудочковую тахикардию.

Имплантация ИКД также целесообразна с це-

лью профилактики внезапной сердечной смерти

у больных, перенесших (не менее чем 40 дней

назад) ИМ, с ФВ ЛЖ <30–35% и принимающих

стандартное лечение, включающее ингибиторы

АПФ (антагонисты рецепторов ангиотензина II)

и блокаторы β-адренорецепторов.

СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ХСН

РЕСИНХРОНИЗАЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ

Существенное нарушение внутрижелудочко-

вой проводимости (QRS ≥120 мс) отмечают не

менее чем у ⅓ больных с ХСН, причем прибли-

зительно у 15% — полную блокаду левой ножки

пучка Гиса. Задержка межжелудочковой и вну-

трижелудочковой проводимости предопределя-

ет асинхронизм в сокращении желудочков, что

снижает эффективность сердца как насоса. Со-

ставляющими его насосной несостоятельности

при значительных нарушениях являются:

• нарушение координации сокращения сег-

ментов ЛЖ;

• снижение трансмитрального кровотока

вследствие сокращения времени диастолического

наполнения;

• увеличение периода митральной регургитации;

• дополнительное повышение давления на-

полнения ЛЖ и в результате уменьшение его

ударного объема.

Между степенью расширения комплекса QRS

и смертностью пациентов с ХСН существует

прямая зависимость. Самостоятельным факто-

ром ухудшения гемодинамики и прогноза выжи-

вания при ХСН является сочетание удлинения

интервала QRS с замедлением AV-проведения.

Оптимальное ускорение последнего позволяет

увеличить время диастолического наполнения

желудочков и их систолическую способность.

С целью улучшения насосной функции серд-

ца у пациентов с систолической дисфункцией

ЛЖ и гемодинамически значимыми нарушения-

ми желудочковой проводимости в 1990-х годах

Рис. 2.13. Кривые смертности пациентов в иссле-

довании SCD-HF (N. Engl. J. Med., 2005,

352, 225–237)

1338

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

разработан метод ресинхронизирующей электро-

кардиостимуляции желудочков (РЭКС). В со-

временном виде он заключается в постоянной

электрокардиостимуляции трех камер сердца:

один электрод имплантируется в правое предсер-

дие, второй — в ПЖ, а третий (через каротидный

синус) — в ЛЖ. Во время процедуры с установ-

лением электродов индивидуально подбирается

такое время AV-задержки (пауза между навязан-

ным сокращением предсердий и желудочков),

которое обеспечивает максимальный систоли-

ческий выброс крови по данным допплер-эхоКГ

(рис. 2.14).

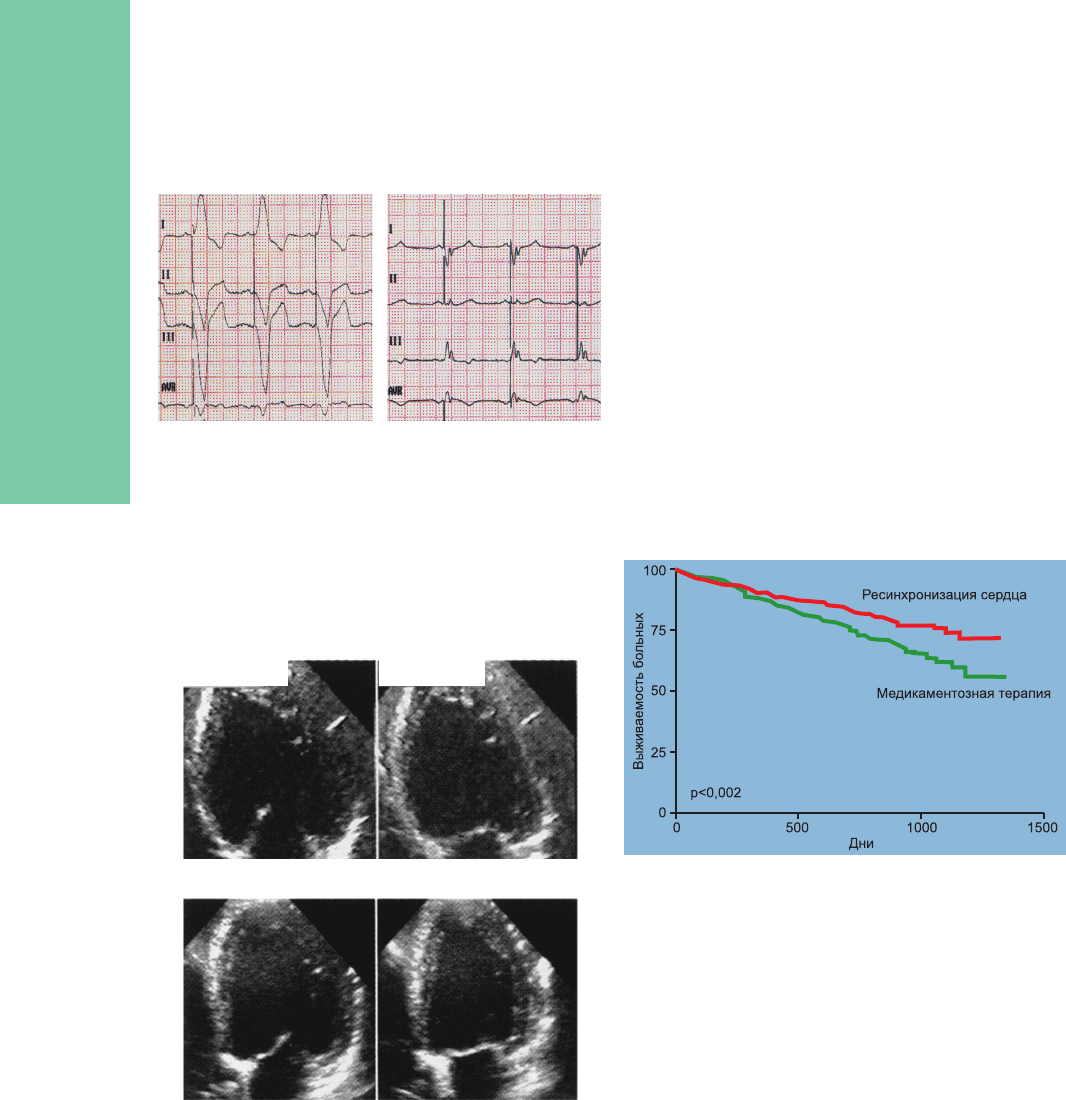

а б

Рис. 2.14. ЭКГ пациента с ХСН: а) до и б) на фоне РЭКС

По результатам клинических исследований

применение постоянной РЭКС сопровождается

повышением ФВ ЛЖ, сердечного выброса, умень-

шением КДО и КСО ЛЖ (рис. 2.15) и объема ми-

тральной регургитации, повышением толерантно-

сти к физической нагрузке и улучшением качества

жизни пациентов.

Диастола Систола

а

б

Рис. 2.15. ЭКГ в четырехкамерной позиции пациен-

та с ХСН: а) до и б) на фоне РЭКС

В серии многоцентровых клинических иссле-

дований РЭКС при ХСН, проведенных в конце

1990-х — начале 2000-х годов. (СONТАК-СD,

МUSТІС, МІRAСLЕ), показана способность

РЭКС улучшать долгосрочный клинический про-

гноз соответствующего контингента больных с

ХСН. По данным метаанализа указанных иссле-

дований, который охватил в целом 1634 пациента,

применение РЭКС в течение 3–6 мес приводило

к снижению риска смерти от прогрессирующей

СН на 51% и количества госпитализаций по по-

воду декомпенсации ХСН на 29%. По результатам

наиболее масштабного (813 больных) многоцен-

трового исследования РЭКС при ХСН CARE-HF

(2005) применение данного метода у пациентов с

ХСН III–IV ФК с нарушением внутрижелудочко-

вой проводимости и ФВ ЛЖ ≤35%, находившим-

ся на оптимизований фармакотерапии, снижало

количество летальных исходов в течение периода

наблюдения (почти 2,5 года) на 36% по сравнению

с аналогичной группой пациентов, получающих

только оптимизованное медикаментозное лечение

(рис. 2.16). При увеличении периода наблюдения

еще на 8 мес снижение риска смерти вследствие

насосной недостаточности сердца по сравнению

с группой только фармакологического лечения

составило 45%, снижение частоты внезапной сер-

дечной смерти — на 46%.

Рис. 2.16. Влияние постоянной РЭКС на долго-

срочный прогноз выживания больных c ХСН

в исследовании CARE-HF (N. Engl. J. Med.,

2005, 352: 1539–1549)

Основываясь на приведенных выше данных

доказательной медицины, современные реко-

мендации по лечению ХСН определяют пока-

зания к постоянной бивентрикулярной РЭКС

как наличие клинического статуса на уровне

III–IV ФК по NYHA, несмотря на оптимальную

медикаментозную терапию, у пациентов со сни-

женной ФВ ЛЖ и желудочковой асинхронией

(QRS ≥120 мс).

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1339

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЭКС И ИКД

Комбинированное применение двух указан-

ных методов дает возможность одновременно

влиять на две основные причины смерти боль-

ных с ХСН — от насосной недостаточности серд-

ца и внезапных желудочковых аритмий (прежде

всего — вторичной фибрилляции желудочков).

В большом (1520 лиц) многоцентровом ис-

следовании СОМРАNION (2004) продемонстри-

ровано, что у больных с ХСН, обусловленной

ИБС или ДКМП III–IV ФК с ФВ ЛЖ <35%, по-

лучающих оптимальную медикаментозную те-

рапию, продолжительное (в среднем в течение

15 мес) комбинированное применение РЭКС и

ИКД сопровождалось снижением риска смерти

по сравнению с только медикаментозной тера-

пией (диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы

β-адренорецепторов, спиронолактон) в большей

мере (на 36%), чем применение РЭКС в соче-

тании с медикаментозным лечением (на 24%).

Целесообразность применения данного ком-

бинированного метода в указанной категории

больных с целью улучшения прогноза выжива-

ния и снижения риска госпитализации нашло

отражение в международных рекомендациях по

лечению ХСН (2005).

ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА

ПОМОЩИ ЛЖ

Имплантированные устройства помощи

ЛЖ — это постоянно работающие устройства

вспомогательного кровообращения, локализо-

ванные внутри тела пациента.

Нынешнее поколение имплантированных

устрой ств помощи ЛЖ представлено компакт-

ными устройствами, которые функционируют по

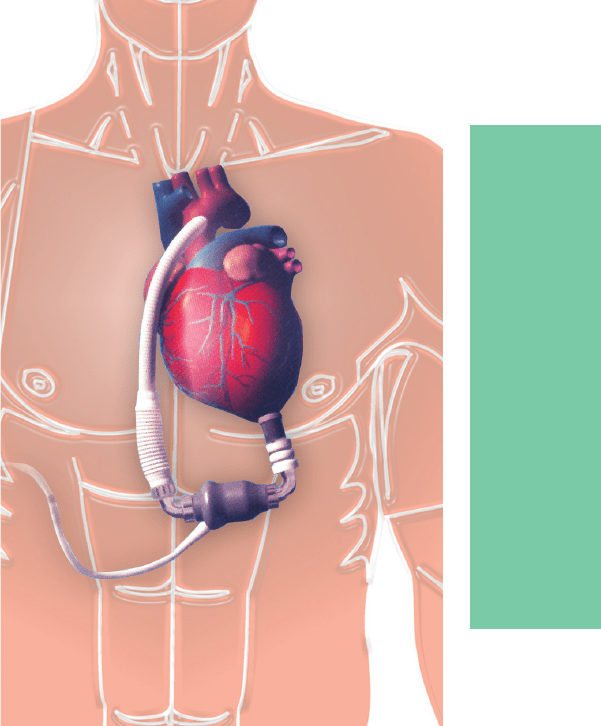

следующему общему принципу. В брюшную по-

лость поддиафрагмально имплантируется стацио-

нарное нагнетающее устройство (насос или турби-

на с беспрерывным нагнетанием крови), которое

имеет внешний (батарейный) источник питания.

Циркуляторный контур содержит: 1) магистраль

(трубку), вшитую одним концом в верхушку ЛЖ,

а другим соединенную с нагнетающим устрой-

ством; 2) сам насос (или турбину); 3) магистраль,

один конец которой соединен с нагнетающим

устройством, а другой вшит в восходящую аорту

(рис. 2.17). Таким образом бо льшая часть крови,

попадающая в ЛЖ, перекачивается в аорту авто-

матически, что, с одной стороны, обеспечивает

гемодинамическую разгрузку систолически не-

состоятельного сердца (и соответственно кардио-

протекторный эффект), а с другой — позволяет

поддерживать на должном уровне МОК.

Рис. 2.17. Имплантированное вспомогательное ле-

вожелудочковое устройство Нeart Mate

(схематическое изображение)

Одним из последних технологических достиже-

ний в сфере имплантированных устройств помощи

ЛЖ является так называемое полностью имплантиро-

ванное устройство («Lіоn Неагt»), в котором элемент

питания расположен стационарно внутри тела па-

циента, а его подзарядка осуществляется с помощью

электромагнитной энергии, которая передается из за-

крепленного на коже стационарного источника. По-

следнее устройство может сниматься на определенное

время, например на период занятий плаванием. Такая

конструкция позволяет исключить риск инфекцион-

ных осложнений, связанных с постоянным наличием

выведенного из полости тела на кожу больного кабеля

расположенной снаружи батареи.

В США зарегистрировано два официальных

показания для имплантированных устройств по-

мощи ЛЖ: а) как «мост» к кардиотрансплантации

и б) с целью достижения максимально возмож-

ной продолжительности жизни у больных с реф-

рактерной СН. В многоцентровое исследование

RЕМАТСН (2002) включили 129 больных с терми-