Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение

Подождите немного. Документ загружается.

При

повышенном содержании фосфора сталь

110Г13Л

хладноломка.

При

содержании в стали более 0,05% Р по границам зерна образуется

хрупкая фосфидная эвтектика, на которой зарождается и растет хрупкая

трещина при низких температурах, поэтому при использовании стали в се-

верных районах содержание фосфора должно быть равно или менее

0,02-0,03%.

Для изделий, подвергающихся износу в

результате

действия потока

жидкости или газа, рекомендована сталь

30Х10Г1О,

обладающая высокой

кавитационной

стойкостью.

12.

КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ

(НЕРЖАВЕЮЩИЕ) СТАЛИ

И

СПЛАВЫ

Коррозионная

стойкость стали. Коррозией называют разрушение металлов

под действием окружающей среды. При этом часто металлы покрываются

продуктами коррозии (ржавеют). В

результате

воздействия внешней среды

механические свойства металлов резко

ухудшаются,

иногда

даже

при от-

сутствии видимого изменения внешнего вида поверхности.

Различают химическую коррозию, протекающую при воздействии на

металл газов (газовая коррозия) и неэлектролитов (нефть и ее про-

изводные),

и электрохимическую коррозию, вызываемую действием элек-

тролитов: кислот, щелочей и солей. К электрохимической коррозии отно-

сятся

также атмосферная и почвенная коррозия.

Существует

несколько видов электрохимической коррозии. Если металл

однороден (например, однородный твердый раствор), то наблюдается рав-

номерная

коррозия, протекающая примерно с одинаковой скоростью по

всей поверхности металла. В неоднородном металле, что является наибо^-

лее частым случаем, коррозия носит локальный характер и охватывает

только некоторые участки поверхности. Эту местную, или локальную, кор-

розию в свою очередь подразделяют на точечную, пятнистую и с язвами.

Очаги пятнистой и точечной коррозии являются концентраторами напря-

жений.

Наиболее опасна так называемая интеркристаллитная коррозия,

распространяющаяся по границам зерен вследствие более низкого их элек-

трохимического потенциала. Коррозия без заметных внешних признаков

быстро развивается по границам зерен,

вглубь,

резко снижая при этом ме-

ханические свойства. Сталь, пораженная интеркристаллитной коррозией,

теряет металлический звук и при изгибе

дает

надрывы по границам зерен

в

местах коррозионного разрушения металла. Кроме того, различают кор-

розию под напряжением, которая возникает при одновременном действии

коррозионной

среды и напряжений растяжения. Разновидностью этой кор-

розии

является коррозионное растрескивание, т. е. образование в металле

тонкой

сетки трещин, проходящих по объему зерна при воздействии кор-

розионной

среды и напряжений.

Сталь, устойчивую против газовой коррозии при высоких температурах

(свыше

550°С),

называют

окалиностойкой.

Стали, устойчивые против элек-

трохимической коррозии, называют

.коррозионно-стойкими

(нержавеющи-

ми).

Повышение устойчивости стали против коррозии достигается введе-

нием

в нее элементов, образующих на поверхносги защитные пленки,

прочно

связанные с основным металлом и предупреждающие контакт ме-

291

жду сталью и наружной агрессивной средой, а также повышающих элек-

трохимический потенциал стали в разных агрессивных средах.

Повышение

окалиностоикостй достигается введением в сталь главным

образом хрома, а также алюминия или кремния, т. е. элементов, находя-

щихся в твердом растворе- и образующих в процессе нагрева защитные

пленки

окислов (Cr,

Fe)

2

O

3

,

(Al,

Fe)

2

O

3

.

Введение в сталь 5 — 8% Сг повы-

шает окалиностойкость до

700—75О°С;

увеличение содержания Сг до

15 — 17% делает сталь окалиностойкой до 950 —

i0O0°C,

а при введении 25%

Сг сталь остается окалиностойкой до

1100°С.

Легирование сталей с 25% Сг

алюминием в количестве 5% повышает окалиностойкость до

1300°С.

Ока-

линостойкость

зависит от состава стали, а не от ее структуры. В связи

с

этим окалиностойкость (жаростойкость) ферритных и аустенитных ста-

лей при равном количестве хрома практически одинакова.

Составы сталей, устойчивых против электрохимической коррозии,

уста-

навливают в зависимости от среды, для которой они предназначаются.

Эти

стали можно разделить на два основных класса: хромистые, имеющие

после охлаждения на

воздухе

ферритную, мартенситно-ферритную (ферри-

та более 10%) или мартенситную

структуру,

и хромоникелевые, имеющие

аустенитную, аустенитно-мартенситную или аустенитно-ферритную (фер-

рита более 10%)

структуру.

Хромистые коррозионно-стойкие стали. При введении в сталь

12-14%

Сг ее электрохимический потенциал становится положительным, и она

приобретает устойчивость против коррозии в атмосфере, морской (пре-

сной)

воде, ряде кислот, солей и щелочей. Более широко применяют хро-

мистые стали

12X13,

20X13,

30X13

и

40X13

(ГОСТ

5632-72),

содержащие

0,12-0,4%

С и

12-14%

Сг, и низкоуглеродистые

(^0,12-0,15%

С) стали

12X17 и

15X28

с 17 и 28% Сг (ГОСТ

5632-72).

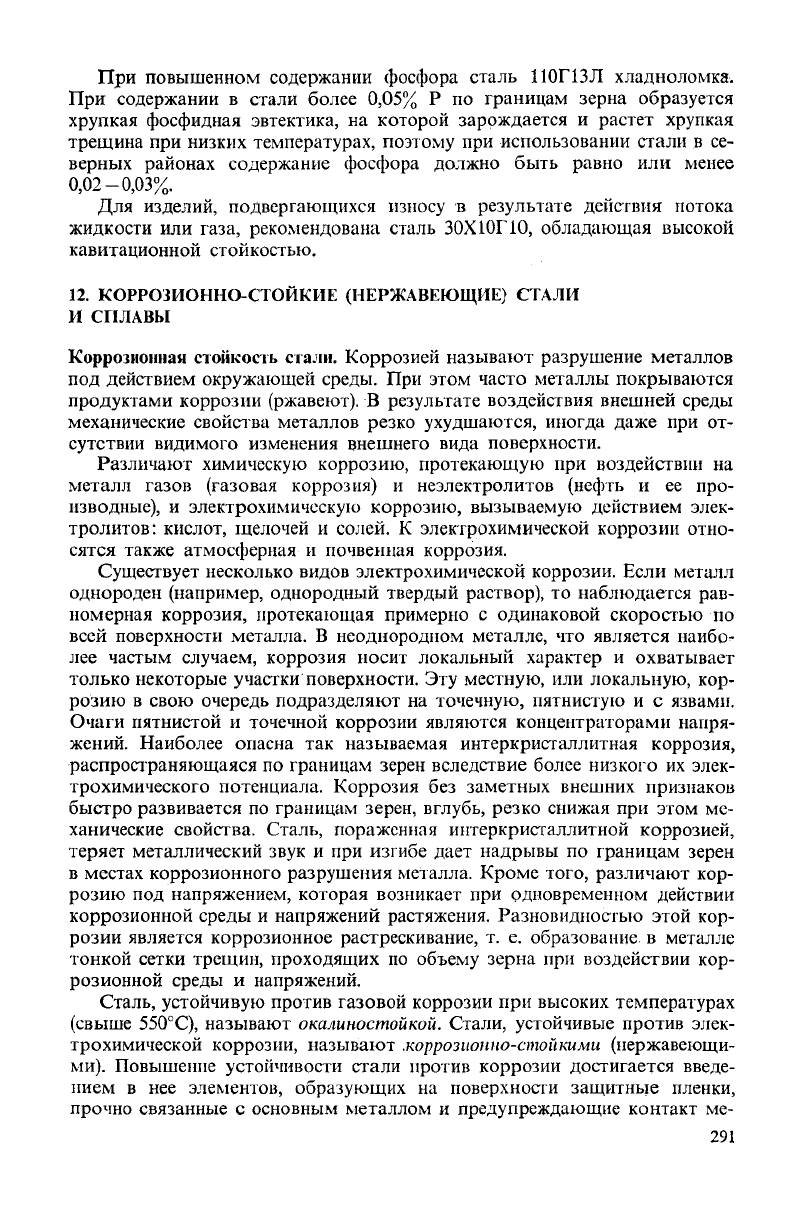

Структурная диаграмма системы Fe — С — Сг (равновесное состояние)

и

положение на ней составов хромистых коррозионно-стойких сталей раз-

ных марок приведены на рис. 158. Сталь 12X13 в равновесном состоянии

относится

к полуферритным, а после закалки в масле или на

воздухе

с вы-

соких температур имеет

структуру

мартенсит и феррит. Стали

20X13

и

30X13

в равновесном состоянии доэвтек-

тоидные,

а сталь

40X13

заэвтектоидная.

Они

испытывают полное у

+±

а-превраще-

ние.

После охлаждения на

воздухе

стали

20X13,

30X13

и

40X13

имеют

структуру

мартенсит, т. е. относятся к мартенситному

классу.

Стали обладают лучшей стойкостью

против

коррозии только при условии, что

все содержание хрома в стали приходится

на

долю твердого раствора. В этом

случае

он

образует на поверхности плотную за-

щитную окисную пленку типа Сг

2

О

3

.

Содержание

углерода,

%

Рис.

158. Сшчема Fe — С — Cr u сие швы кирризионно-

сюйких с

1

алей:

/ — ферритные; 2 — полуферритные; 3 — ледебуритные;

4 - заэвкктоидные;

-5

- доэвтекюидмые

292

Повышение

содержания

углерода,

приводящее к образованию карби-

дов, создает двухфазную

структуру,

уменьшает количество хрома в

твердом растворе и поэтому понижает коррозионную стойкость стали

и

увеличивает хрупкость.

Коррозионная

стойкость стали повышается термической обработкой:

закалкой

и высоким отпуском и созданием шлифованной и полированной

поверхности.

Стали 12X13 и

20X13

применяют для изготовления деталей с повышен-

ной

пластичностью, подвергающихся ударным нагрузкам (клапанов гид-

равлических прессов, предметов домашнего обихода), а также изделий, ис-

пытывающих действие слабоагрессивных сред (атмосферных осадков,

водных растворов солей органических кислот и т. д.). Их подвергают за-

калке

в масле с

1000-1100°С

и высокому отпуску при 700

—775°С,

после

которого карбиды присутствуют в виде более крупных частиц. Примене-

ние

более низкого отпуска, создающего мелкие карбидные частицы, усили-

вает коррозию. Механические свойства сталей 12X13 и

20X13

(в скобках)

после указанной термической обработки находятся в следующих пределах:

а

в

= 60 (66) кгс/мм

2

, ст

0|2

= 42 (45) кгс/мм

2

, 5 = 20 (16)%, \|/ = 60 (55)% и я„ =

=

9 (8) кгс • м/см

2

.

Стали

30X13

и

40X13

используют для карбюраторных игл, пружин, хи-

рургических инструментов и т. д. Эти стали закаливают с. 1000

—1050°С

в

масле и отпускают при

180-200°С.

После такого отпуска они сохраняют

мартенситную

структуру,

высокую твердость (HRC 50 — 60) и достаточную

устойчивость против коррозии. Более высокой коррозионной стойкостью

обладают низкоуглеродистые высокохромистые стали ферритного класса:

12X17,

15Х25Т

и

15X28

(см. рис. 158). Сталь 12X17 применяют после рекри-

сталлизационного

отжига при температуре

760—780°С.

Из этой стали из-

готовляют оборудование для заводов пищевой и легкой промышленности

и

кухонную утварь. Сварку этой стали

следует

избегать, так как зоны, при-

легающие к сварному шву, имеют крупное зерно, низкую пластичность

и

относительно невысокую коррозионную стойкость.

Ферритные

стали

15Х25Т

и

15X28

используют чаще без термической

обработки для изготовления сварных деталей, работающих в более агрес-

сивных средах и не подвергающихся действию ударных нагрузок, при тем-

пературе эксплуатации не ниже —

20°С.

Эти стали обладают круннозер-

нистостью в литом виде и склонны к сильному росту зерна при нагреве

свыше 85О'С (например, при сварке), что сопровождается охрупчиванием

стали. Измельчить зерно и повысить пластичность термической обработкой

нельзя,

так как стали не претерпевают ос

<=*

у-нревращений; сварные кон-

струкции из стали

15X28

склонны к межкристаллитной коррозии.

Этот вид коррозии связан с обеднением твердого раствора хромом

в

местах, прилегающих к 1рашщам зерна, в результате образования карби-

дов хрома. Для повышения сопротивления межкристаллитной коррозии

и

измельчения зерна сталь легируют титаном в количестве не менее пяти-

кратного содержания

углерода

(15Х25Т). Титан связывает

углерод

и ис-

ключает возможность образования карбидов хрома, а следовательно,

обеднение хромом феррита. Ферритные стали, содержащие

25-30%

Сг, ох-

рупчиваются при длительном нагреве до

450-500'С

вследствие образова-

ния

выделений а-фазьг (см. рис. 88,а).

293

/zoo

BOO

400

-

s

r

f*(Cr,Fe)

z3

C

t

Рис. 159.

Псевдобниарная

диаграмма

состояния

Fe - Сг - Ni для

разреза

18%

Сг и 8% Ni

Аустетипиые

стали.

Эти

стали, обычно легированные

хромом и никелем (или мар-

ганцем),

после охлаждения до

комнатной

температуры име-

ют аусгенитную

структуру,

низкий

предел текучести, уме-

ренную прочность, высокую

пластичность и хорошую кор-

04 Ye JJ То розионную стойкость в

окис-

''"Содержание

угл'ерода.%'

' лительных средах. Стали па-

рамагнитны.

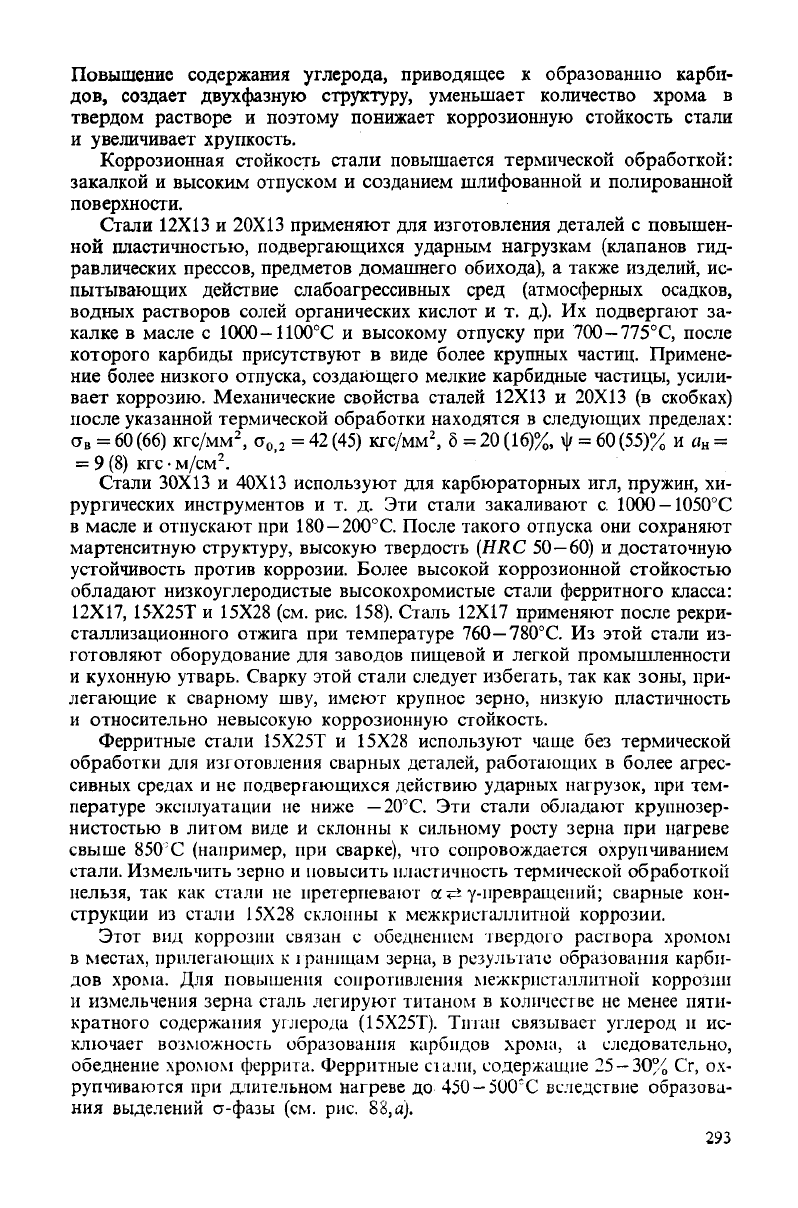

Представителями аустенитных коррозионно-стойких сталей являются

12Х18Н9, 17Х18Н9, содержащие соответственно 0,12 и 0,17% С,

17-19%

Сг, 8—10% Ni. После медленного охлаждения стали имеют

структуру

аустенит (у), феррит (а) и карбиды М

2

зС

6

. Для получения чисто аустенитной

структуры, обладающей высокой коррозионной стойкостью, стали нагре-

вают выше линии SE (рис. 159), чаще до

1100-1150°С

(для растворения

карбидов),

и закаливают в воде (на воздухе). Механические свойства стали

12Х18Н9

в закаленном состоянии: а„ = 52 4-60 кгс/мм

2

, а

о

,

2

= 20-г 23

кгс/мм

2

,

5 = 50% и \|/ = 50 -н 60%. Сталь

12Х18Н9

обычно применяют в виде

холоднокатаного листа или ленты. В процессе холодной пластической де-

формации

сталь легко наклёпывается. Предел прочности после холодной

деформации

(60

—

70%) может быть повышен до

120—130

кгс/мм

2

, при

этом

относительное удлинение снижается до 4-5%. Упрочнение в процес-

се холодной деформации связано с наклепом и протеканием мартенситно-

го превращения. Чем менее стабилен аустенит, тем интенсивнее при холод-

ной

деформации происходит превращение аустенита в мартенсит

Е

(мартенсит деформации).

Стали хорошо свариваются точечной сваркой и штампуются. При на-

греве закаленных до 550

—

750°С

сталей, например при сварке, они охрупчи-

ваются и приобретают склонность к межкристаллитной коррозии. Это свя-

зано

с тем, что в пограничных зонах выделяются карбиды хрома М

23

С

6

и

происходит обеднение этих зон аустенита хромом ниже того предела

(т. е. 12%), который обеспечивает коррозионную стойкость. Для уменьше-

ния

склонности к интеркристаллитной коррозии в состав сталей вводят ти-

тан (реже ниобий) в количестве (5 С — 0,7), где С - содержание

углерода

в

стали (12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т). В этом

случае

образуется карбид МС

(TiC,

NbC), связывающий весь углерод, а хром остается в растворе. Для

повышения

стабильности аустенита количество никеля в этих.сталях уве-

личивают до

10—12%.

Сталь

12Х18Н10Т

получила наибольшее распро-

странение для работы в окислительных средах (например, азотной кисло-

те).

Высокое сопротивление межкристаллитной коррозии, хорошую пла-

стичность и свариваемость имеют низкоуглеродистые аустенитные стали

294

04Х18Н10

и

03X18Н12.

Стали с пониженным содержанием

углерода

устой-

чивы в азотной кислоте и

других

агрессивных средах и широко исполь-

зуются для изготовления химической аппаратуры.

Хромоникелевые коррозионно-стойкие стали дороги. В связи с этим

в

некоторых случаях применяют более дешевые стали, в которых часть ни-

келя

заменена марганцем. Экономнолегпрованная (по никелю) сталь

10Х14Г14Н4Т

рекомендована как заменитель стали 12Х18Н10Т, для изде-

лий,

работающих в слабоагрессшзпых средах (органических кислотах, со-

лях, щелочах), а также при температурах до —

196°С.

Хромоникелевые коррозионно-стойкие стали О8Х18ШО,

04Х18Ш0

и др.

широко

используют в криогенной технике для транспортировки и хране-

ния

жидких газов, оболочек топливных баков ракет, резервуаров для хра-

нения

жидкого топлива и т. д.

Аустешп

пые стали с г.ц.к.-решеткой сохра-

няют при низких температурах высокую вязкость и пластичность

и

поэтому не склонны к хрупкому разрушению.

Некоторое

применение находят хромомарганцевоникелевые стали

с

азотом

(0,15—0,4%

N), который стабилизирует аустенит и может частич-

но

заменить никель. К числу этих сталей относятся стали

15Х17АГ14,

12Х17Г9АН4.

Устойчивость против коррозии в органических кислотах, сер-

ной

кислоте и морской воде повышает молибден. Для этой цели приме-

няют стали 10Х17Н13М2Т и 1ОХ17ШЗМЗТ, которые сочетают высокую

коррозионную

стойкость с хорошей технологичностью, начиная от вы-

плавки

стали и кончая изготовлением сварных конструкций и аппаратов.

Аустенитпо-ферритные

стали.

Стали содержат

18-22%

Сг, 2-6% Ni

и

некоторое количество Мо, Си, Т i (08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т и др.).

Аустенит-

но-ферритные

стали по сравнению с аустенитными обладают более высо-

кой

прочностью (ст

3

= 65 -f- 75 кгс/мм

2

,

<з

02

= 35 4- 40 кгс/мм

2

) при удовле-

творительной пластичности (5 = 16 4- 25%, \|/ = 45%) и лучшей сопротивляе-

мостью интеркристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию.

При

нагреве до 400

—750°С

стали охрупчиваются.

Аустенитно-мартенситные.

стали.

Особую группу представляют аусте-

нитно-мартенситные

коррозионно-стойкие стали, например сталь,

09Х15Н8Ю (^ 0,09% С,

14-16%

Сг, 7-9% Ni и

0,7-1,3%

А1). Эти стали

наряду с хорошей устойчивостью против атмосферной коррозии обладают

высокими

механическими свойствами и хорошо свариваются. Сталь

09Х15Н8Ю для повышения механических свойств подвергают закалке при

975°С,

после которой структура стали — неустойчивый аустенит и неболь-

шое количество мартенсита. В этом состоянии сталь обладает достаточно

высокой

пластичностью и может быть подвергнута пластической деформа-

ции

и обработке резанием. После закалки сталь обрабатывают холодом

в

интервале температур от —50 до

-75°С

для перевода части

(~40%)

аустенита в мартенсит н подвергают отпуску (старению) при 450

—500°С.

При

старении из а-твердого раствора (мартенсита) выделяются дис-

персные

частицы интерметаллидов типа Ni,Al. После такой обработки

сталь обладает следующими механическими свойствами (в среднем): ст

в

=

=

120 кгс/мм

2

, ст

0

,2 = 95 кгс/мм

2

и «,, = 4 кгс-м/см

2

.

Механические свойства указанной стали зависят от количества образо-

вавшегося мартенсита, которое можно регулировать температурой закалки

н

обработкой холодом. Если количество мартенсита превышает 40%, то

295

пластичность стали заметно падает, но прочность возрастает. Большое

упрочнение стали может быть достигнуто нагартовкой предварительно за-

каленной

на аустенит стали путем прокатки или волочения. После такой

обработки большая часть аустенита превращается в мартенсит деформа-

ции.

Дальнейшее упрочнение стали достигается старением при

450-480°С.

Сталь

09X15Н8Ю

после этой упрочняющей обработки имеет следующие

механические свойства: сг

в

= 110 кгс/мм

2

, а

02

=90 кгс/мм

2

, 8 = 14%.

Высоколегированные кислотостойкие стали и сплавы. В химическом ма-

шиностроении для изделий, работающих в контакте с кислотами, приме-

няют высоколегированные стали и сплавы на никелевой основе.

Кислотостойкие

стали.

Для сварных конструкций и узлов, стойких про-

тив действия горячей (до

80°С)

серной кислоты, применяют низкоуглероди-

стую

высоколегированную аустенитную сталь 06ХН28МДТ состава: до

0,06% С; 22-25% Сг;

26-29%

Ni;

0,5-0,9%

Ti;

2,5-3,0%

Mo;

2,5-3,5%

Си. УСТОЙЧИВОСТЬ

В серной кислоте обеспечивают никель, молибден

и

медь. Титан уменьшает склонность стали и интеркристаллитной корро-

зии.

После сварки изделия подвергают закалке для получения структуры

однородного твердого раствора. После закалки при

1O5O-1O8O°C

в воде

сталь-имеет следующие механические свойства: ст

в

>55 кгс/мм

2

, <т

О2

^25

кгс/мм

2

,' 5 = 35%, \|/ = 50% и а

я

= 10,кгс-м/см

2

.

Низкий

предел текучести

ограничивает применение этой стали для тяжелонагруженных узлов и де-

талей центрифуг, сепараторов и

других

деталей машин, поэтому нередко

применяют дисперсионно-твердеющий сплав 0Х16Н40М5ДЗТЗЮ, обла-

дающий помимо высоких механических свойств также и хорошей устойчи-

востью в серной кислоте. После закалки при

1100°С

на

воздухе

и старения

при

650°С

15 ч сплав имеет (в среднем): ст

в

= 120 кгс/мм

2

, ст

О2

= 65

кгс/мм

2

, 5 = 18% и \|/ = 25%.

Кислотостойкие

никелевые

сплавы.

Сплавы никеля с медью (например

НМЖМц

28

—

2,5-1,5*

(.цоиель-металл),

содержат в среднем 28% Си, 2,5%

Fe

и 1,5% Мп; они обладают большой коррозионной стойкостью на

возду-

хе, в морской и пресной воде, неорганических кислотах и т. д., высоким

пределом прочности (ст„ = 45 -4- 65 кгс/мм

2

) и хорошей пластичностью (S =

=

25 ч-30%). Сплав НМЖМц

28-2,5-1,5

применяют в судостроении,

в

нефтеобрабатывающей и фармацевтической промышленности.

Сплавы никеля с хромом

(14-17%)

и железом (6

—

10%) получили назва-

ние

инконель.

Эти сплавы используют для изготовления различных

дета-

лей, которые должны обладать высокой прочностью, хорошей коррозион-

ной

стойкостью в плавиковой и фосфорной кислотах, щелочах, сероводо-

роде и

других

средах, а также работающих в окислительных средах при

высоких температурах (до

800°С).

Сплавы никеля с молибденом (20-30%), называемые,

хастеллоем

(Н60М20, Н6ОМ27), обладают высокой устойчивостью в серной и особенно

в

соляной кислотах. Однако сплавы склонны к межкристаллитной корро-

зии

после нагрева при 600

—850°С.

Легирование этих сплавов ниобием

и

ванадием уменьшает склонность к межкристаллитной коррозии.

* Здесь принято обозначение, установленное для цветных сплавов; М - медь, Ж - железо,

Мц

- марганец.

Цифры

— содержание легирующих элементов, %

296

13.

ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ

Жаропрочными

называют стали п сплавы, способные работать под напря-

жением при температурах выше

500°С

в течение определенного времени

и

обладающие при этом достаточной жаростойкостью.

Жаропрочные стали и сплавы применяют для изготовления многих де-

талей котлов, газовых турбин, реактивных двигателей, ракет, атомных

устройств и т. д., работающих при высоких температурах.

Повышение

температуры влияет на все механические свойства:

пони-

жает модуль упругости (вследствие уменьшения межатомных сил сцепле-

ний),

пределы текучести и прочности. При этом

следует

иметь в

виду,

что

в

условиях малой скорости нагружения разрушение происходит при более

низких

напряжениях, чем при обычных статических испытаниях.

Если

при высокой температуре нагрузить металл постоянно действую-

щим

напряжением даже ниже предела текучести при этой температуре

и

оставить его под нагрузкой длительное время, то он в течение всего

времени

действия температуры и нагрузки

будет

деформироваться с опре-

деленной скоростью. Это явление получило название

ползучести.

Развитие

ползучести может в конечном счете привести к разрушению ме-

талла.

Сопротивление

металла ползучести и разрушению в области высоких

температур при длительном действии нагрузки называют

жаропроч-

ностью.

Чаще жаропрочность характеризуется условным

пределом

ползуче-

сти и

пределом

длительной

прочности.

Под

условным пределом ползучести понимают напряжение, которое

вызывает за установленное время испытания при данной температуре за-

данное удлинение образца или заданную скорость деформации (ползуче-

сти).

Для определения предела ползучести испытуемый образец в течение

длительного времени подвергают воздействию постоянного растягиваю-

щего усилия и постоянной температуре при фиксировании деформации

образца во времени.

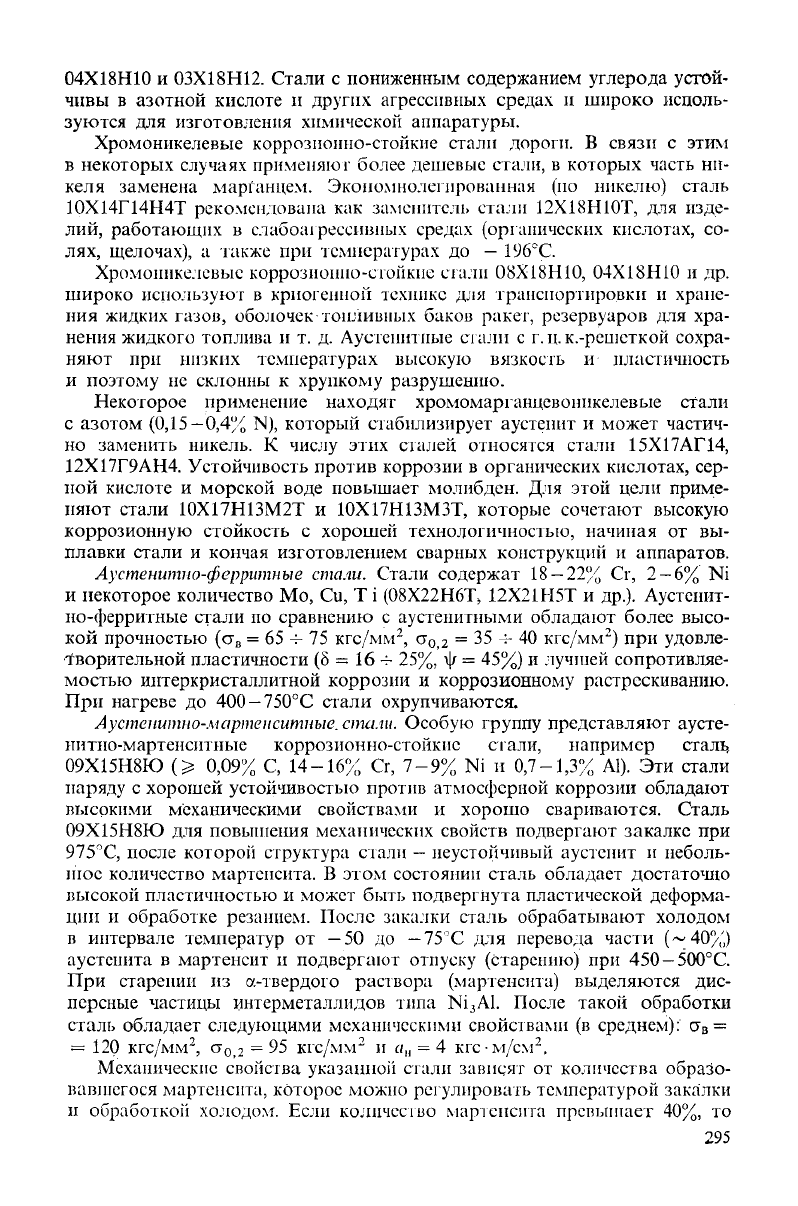

Процесс

испытания представляют в виде первичной кривой ползучести

в

координатах относительное удлинение - время (рис. 160). На кривых

ползучести (рис. 160, а) можно отметить участок Оа, соответствующий

упругой и пластической деформации, вызванной мгновенным

1

приложением

нагрузки; затем

следует

участок аЪ, на котором металл деформируется

с

неравномерной и замедляющейся скоростью (стадия неустановившейся

ползучести), и участок be, характеризующий равномерную скорость ползу-

чести (стадия установившейся ползучести).

На

основании полученных кривых ползучести строят зависимость ме-

жду напряжением и удлинением или

между

напряжением и средней равно-

мерной

скоростью ползучести на прямолинейном участке в логарифмиче-

ской

системе координат. Зависимость

между

средней равномерной

скоростью ползучести и приложенным напряжением в логарифмической

системе координат имеет вид прямой,

угол

наклона которой к оси абсцисс

определяется температурой испытания (рис. 160,6).

По

заданной скорости деформации в период равномерной ползучести

можно

по Диаграмме определить условный предел ползучести.

297

In6

a;

I

Рис.

160.

Характеристики жаропроч-

ности

металла:

а — первичная кривая ползучести;

б — схема диаграммы напряжение

—

скорость ползучести;

в

— зависи-

мость

между

временем

до

разруше-

ния

и

напряжением

Время

a)

^—

t<t

^—

1

•*ч.

•—^

t

z

<t

3

t

Скорость

ползучести.%[ч(1пУ

с

) Время до разрушения (inг)

5)

В)

Предел ползучести обозначают (ГОСТ

3248-60)

а с

числовыми индек-

сами,

например аогдоо ~~ предел ползучести

при

допуске

на

деформа-

цию

0,2% за 100 ч

испытания

при

700°С.

При

этом необходимо указать,

как

определялся предел ползучести —

по

суммарной

или

остаточной

де-

формации.

В

случае

определения

по

скорости ползучести предел ползуче-

сти обозначают

и с

двумя числовыми индексами. Нижний индекс означает

заданную скорость ползучести (%/ч), верхний

-

температуру испытания,

°С: например, с^

6

,

0

^ — предел ползучести

при

скорости ползучести

1 х

х

10~

5

%/ч

при

600°С.

Испытание

на

длительную прочность отличается

от

испытания

на

пол-

зучесть

тем, что

испытуемый образец доводят

при

данной температуре

и

напряжении

до

разрушения.

В

результате испытания определяют предел

длительной прочности,

т. е.

наибольшее напряжение, вызывающее разру-

шение

металла

за

определенное время

при

постоянной температуре.

Пре-

дел длительной прочности обозначается

а с

двумя числовыми индексами,

например:

а]ооо ~~ предел длительной прочности

за 1000 ч

при

700°С.

В ло-

гарифмических координатах зависимость

между

напряжением

и

временем

до разрушения представляет прямую линию

(рис.

160,

в).

Это

позволяет

для ряда сплавов экспериментально построенные кривые

для

продолжи-

тельности

700

—1000

ч

экстраполировать

на

значительно большую

дли-

тельность

(10000-100000

ч).

Рабочие температуры современных жаропрочных сплавов составляют

примерно

0,45

—

0,8

г

пл

.

Требуемые сроки службы жаропрочных сплавов

из-

меняются

от

одного-двух часов (ракеты)

до

сотен (авиационные газовые

турбины)

и

многих тысяч часов (стационарные газовые

и

паровые

тур-

бины).

298

При

температурах ниже

0,45-0,5

г

пл

прочность сплавов определяемся

стабильностью их дислокационной структуры. При более высоких темпе-

ратурах

стабильность дислокационной структуры нарушается (уменьшает-

ся

плотность дислокаций, растет количество вакансий и т. д.) и развивают-

ся

диффузионные процессы разупрочнения (возврат и рекристаллизация,

сфероидизация и коагуляция частиц избыточных фаз. и т. д.).

Деформация и разрушение при высоких температурах часто происходят

по

границам зерен. Это объясняется тем, что по границам зерен, содержа-

щих большое количество дефектов (вакансий, дислокаций и т. д.), легко

протекают диффузионные процессы. Когда напряжения

отсутствуют,

диф-

фузионные перемещения пограничных атомов не имеют направленного ха-

рактера. При наличии даже небольших напряжений эти перемещения ато-

мов,

особенно на границах зерен, приобретают направленный характер,

что способствует ползучести металла. В процессе ползучести происходят

перемещения одного зерна относительно

другого

вдоль поверхности их

раздела, так называемое проскальзывание. Такой механизм пластической

деформации называют диффузионной пластичностью в отличие от сдвиго-

вой по объему зерна, описанной ранее.

Таким

образом, если при низких температурах границы зерен тормозят

движение дислокаций и упрочняют сплав, то при высоких температурах,

наоборот, способствуют ускоренному разупрочнению поликристалличе-

ских металлов. Более крупное зерно способствует повышению жаропроч-

ности,

хотя при этом пластичность часто снижается.

Жаропрочность стали и

других

металлических сплавов в сильной сте-

пени

зависит от величины межатомной связи, а также от их структурного

состояния.

Жаропрочность тем выше, чем выше межатомные силы связи

в

кристаллической решетке. металла, на базе которого построен сплав.

В первом приближении можно считать, что чем выше температура плавле-

ния

металла, тем больше сила межатомных связей и выше температурный

уровень применения этих сплавов.

Повышение

жаропрочности достигается легированием твердого раство-

ра, приводящим к увеличению энергии связи

между

атомами, в результате

чего процессы диффузии и самодиффузии задерживаются, а температура

рекристаллизации возрастает; созданием у сплава специальной структуры,

состоящей из вкрапленных в основной твердый раствор и по границам зе-

рен дисперсных карбидных, и особенно интерметаллидных, фаз, когерент-

но

связанных с матрицей длительное время. Такая структура получается

в

результате закалки с высоких температур и последующего старения. На-

личие равномерно распределенных дисперсных избыточных фаз затрудняет

пластическую деформацию при высоких температурах.

Жаропрочные сплавы для работы при высоких температурах (до

700—950°С)

создают на основе железа, никеля и кобальта, а для работы

при

очень высоких температурах (до

1200—1500°С)

и на основе молибдена

и

других

тугоплавких металлов.

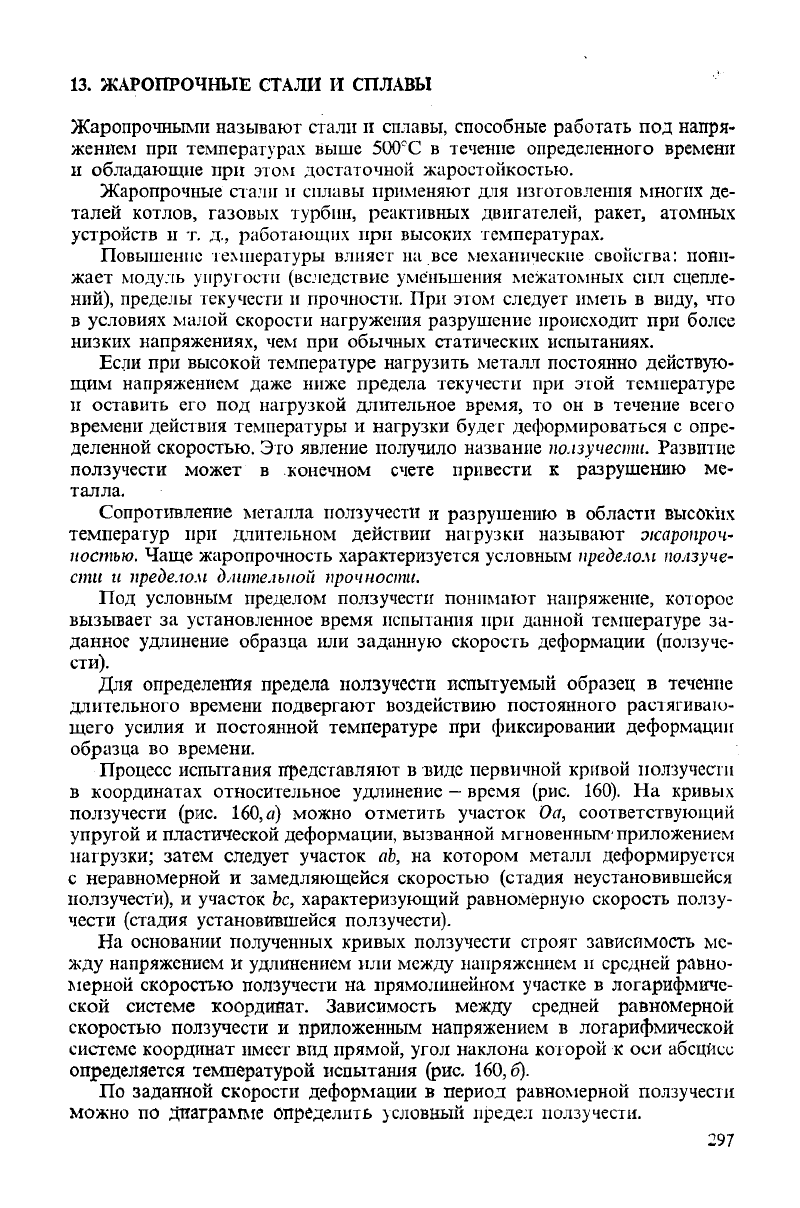

Жаропрочные стали. Жаропрочные стали благодаря сравнительно невы-

сокой

стоимости (по сравнению со стоимостью

других

жаропрочных спла-

вов) широко применяют в высокотемпературной технике. Рабочие темпе-

ратуры жаропрочных сталей 500

—

750°С.

При температурах до

600°С

чаще

используют стали на основе ос-твердого раствора, а при более высоких

299

температурах

— стали на основе аустенитной структуры, обладающие бо-

лее высокой жаропрочностью

1

.

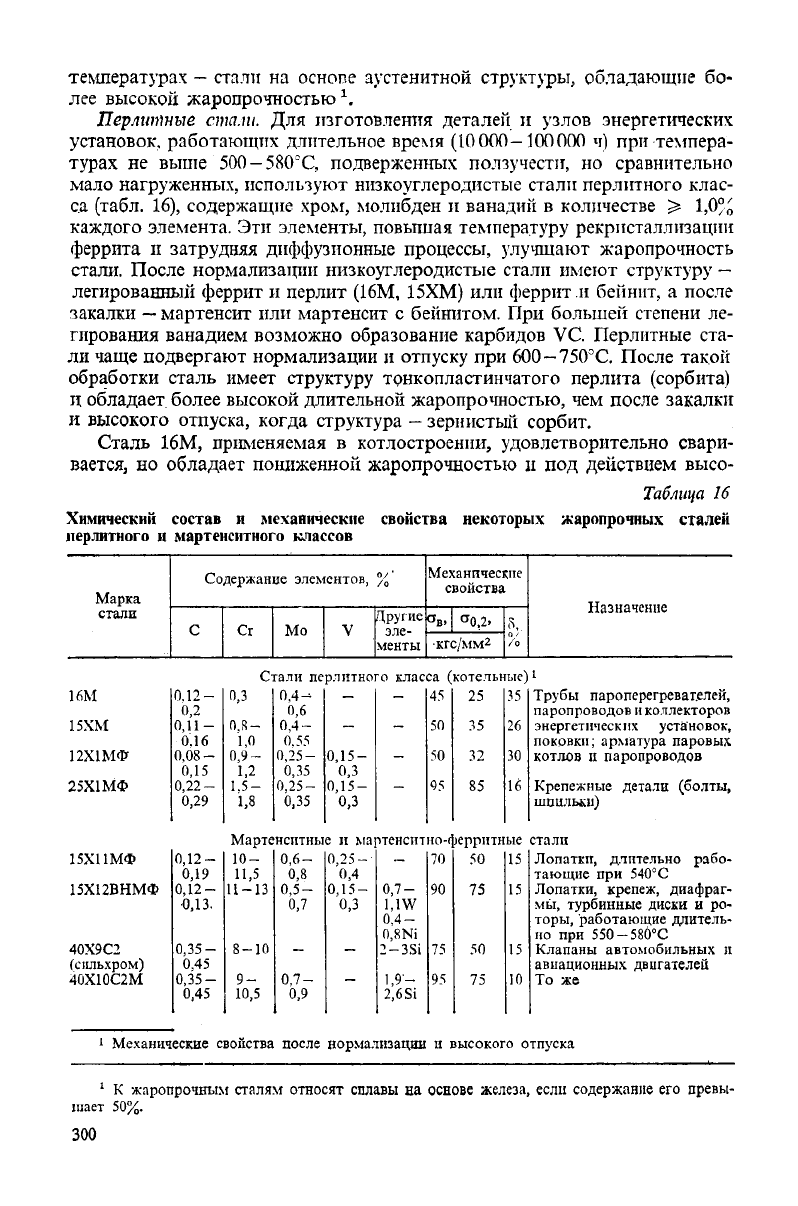

Перлитные

ста.ш.

Для изготовления деталей и

узлов

энергетических

установок, работающих длительное время

(10000—100000

ч) при темпера-

турах

не выше 500

—58О°С,

подверженных ползучести, но сравнительно

мало нагруженных, используют низкоуглеродистые стали перлитного клас-

са (табл. 16), содержащие хром, молибден и ванадий в количестве ^ 1,0%

каждого элемента. Эти элементы, повышая

температуру

рекристаллизации

феррита и затрудняя диффузионные процессы,

улучшают

жаропрочность

стали. После нормализации низкоуглеродистые стали имеют

структуру

—

легированный феррит и перлит (16М, 15ХМ) или феррит и бейнит, а после

закалки

— мартенсит или мартенсит с бейнитом. При большей степени ле-

гирования ванадием возможно образование карбидов VC. Перлитные ста-

ли чаще подвергают нормализации и отпуску при

600-750°С.

После такой

обработки сталь имеет

структуру

тонкопластинчатого перлита (сорбита)

ц

обладает

более высокой длительной жаропрочностью, чем после закалки

и

высокого отпуска, когда

структура

— зернистый сорбит.

Сталь 16М, применяемая в котлостроении, удовлетворительно свари-

вается, но

обладает

пониженной жаропрочностью и под действием высо-

Таблща

16

Химический состав и механические свойства некоторых жаропрочных сталей

перлитного и мартенситного классов

Марка

стали

Содержание элементов,

/о

Сг

Мо

Другие

|ег,

эле-

менты

Механические

свойства

в.

ст

0,2>

кгс/мм

2

Назначение

Стали перлитного класса (котельные)

[

16М

15ХМ

12Х1МФ

25Х1МФ

15X11МФ

15Х12ВНМФ

40Х9С2

(сильхром)

40Х10С2М

0.12-

0,2

0,11-

0.16

0,08-

0,15

0,22-

0,29

0,3

0.S-

1,0

0,9-

1,2

1.5-

1,8

0,4^

0,6

0,4-

0.55

0,25-

0,35

0,25-

0,35

_

_

0,15-

0,3

0,15-

0,3

_

_

_

_

45

50

50

«55

25

35

32

85

35

26

30

16

Трубы пароперегревателей,

паропроводов и коллекторов

энергетических установок,

поковки;

арматура паровых

котлов п паропроводов

Крепежные

детали (болты,

шпильки)

Мартенсптные п мартенсптно-феррнтные стали

0,12-

0,19

0,12-

•одз.

0,35-

0,45

0,35-

0,45

10-

11,5

11-13

8-10

9-

10,5

0,6-

0,8

0,5-

0,7

—

0,7-

0,9

0,25-

0,4

0,15-

0,3

—

—

0,7-

1.1W

0,4-

0,8Ni

2-3Si

1,9-

2,6 Si

70

90

75

95

50

75

50

75

15

15

15

10

рабо-

Лопаткп,

длительно

тающие при

540°С

Лопатки,

крепеж, диафраг-

мы,

турбинные диски и ро-

торы, работающие длитель-

но

при

55О-58О°С

Клапаны

автомобильных и

авиационных

двигателей

То же

1

Механические свойства после нормализации и высокого отпуска

1

К жаропрочным сталям относят сплавы на основе железа, если содержание его превы-

шает 50%.

300