Лекции по этике деловых отношений - Этика: предмет, определение. Мораль, нравственность.Макроэтика и микроэтика. Принципы. Корпоративная культура и корпоративная этика

Подождите немного. Документ загружается.

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет-УПИ»

Институт образовательных информационных технологий

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Методические указания для студентов всех форм обучения

Печатается по решению редакционно-издательского

совета ГОУ ВПО УГТУ-УПИ

Екатеринбург

2005

УДК

ББК

©Автор ст. пр. С. Г. Ермолаева

Научный редактор к.ф.н. О.В. Охотников

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: методические указания /

С. Г. Ермолаева. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 80 с.

Методические указания по дисциплине «Этика деловых отношений»

Подготовлено кафедрой социальной антропологии и психологии

и факультетом дистанционного образования.

©ГОУ ВПО «Уральский

государственный

технический университет - УПИ», 2005

2

Лекции по дисциплине «Этика деловых отношений (ЭДО)».

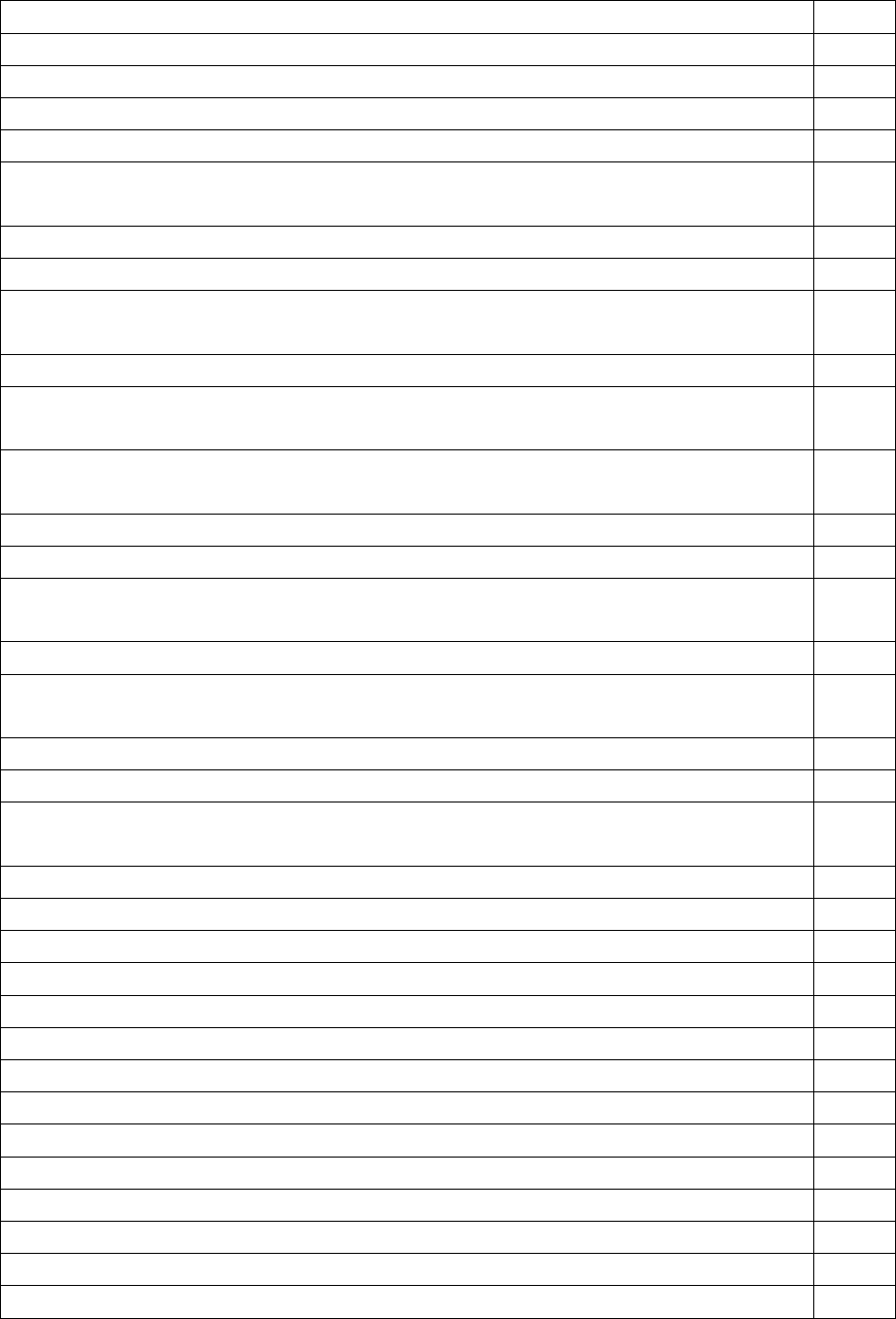

Тема лекции стр.

Тема 1. Этика: предмет, определение. Мораль, нравственность. 4

Тема 2. Структура и функции морали. 6

Тема 3. Виды этики. 10

Тема 4. Основные концепции этики. 11

Тема 5. Моральные стандарты: интегральная теория социальных

контрактов.

13

Тема 6. Моральные стандарты: телеологические принципы. 17

Тема 7. Моральные стандарты: деонтологические принципы. 21

Тема 8. Этика деловых отношений (ЭДО). Принципы этики

деловых отношений. ЭДО в России.

24

Тема 9. Макроэтика и микроэтика. Принципы. 27

Тема 10. Основные проблемы этики деловых отношений: макро- и

микроэтика.

30

Тема 11. Основные проблемы этики деловых отношений: пять

категорий

38

Тема 12. Значение этичного поведения в организации. 45

Тема 13. Формирование нравственного поведения. 50

Тема 14. Формирование этических установок в деловых

отношениях.

54

Тема 15. Этика и социальная ответственность организаций. 55

Тема 16. Аргументы «за» и «против» социальной ответственности

организаций.

57

Тема 17. Корпоративная культура и корпоративная этика. 60

Тема 18. Этические принципы организации. 60

Тема 19. Этика руководителя. Этические принципы хорошего

подчиненного.

61

Тема 20. Этика решения спорных вопросов. 64

Тема 21. Факторы этичных решений 66

Тема 22. Принятие этичных решений. 70

Тема 23. Формы этичного делового общения. 73

Тема 24. Виды деловой беседы. Проведение деловой беседы. 74

Тема 25. Виды совещаний. Проведение совещания. 77

Тема 26. Применение комплимента в деловом общении. 83

Тема 27. Конструктивная критика в деловом общении. 84

Тема 28. Основные приёмы аргументации. 87

Тема 29. Публичное выступление. 89

Тема 30. Общение с конфликтной личностью. 90

Тема 31. Отклоняющееся поведение. 94

Тема 32. Деловой этикет. 95

Библиографический список 97

3

Словарь 98

ТЕМА 1

ЭТИКА: ПРЕДМЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ. МОРАЛЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ

Природа и сущность этики

Можно ли считать, что деловые люди обязаны действовать в рамках

определенных моральных обязательств и соблюдать все разумные требования

общества и групп, чьи интересы затрагиваются их действиями?

Может ли поведение крупной коммерческой организации строиться на основе

принципов справедливости? В качестве вопросов о роли этики в деловых

отношениях возьмём, например, следующие: насколько аморально подвергать

сотрудников фирмы принудительному тестированию на предмет

употребления наркотиков? Имеют ли предпринимательские организации

моральные обязательства по защите и сохранению окружающей среды? Если

«да», то каково их содержание?

Мораль и этика

Определения.

1. «Мораль (от латинского обычаи, нравы; правильный,

нравоучительный), с точки зрения современной социальной философии - это

один из важнейших общественных институтов и основных способов

нормативной регуляции деятельности и поведения людей.

2. В то же время мораль представляет собой особую форму

общественного сознания, вид общественных отношений (моральных

отношений) и выступает как предмет специального изучения этики.

3. Мораль наряду с другими типами нормативной регуляции

(такими, как право, обычаи, традиции, организационные уставы,

административные положения и др.) в любом обществе согласует действия

громадного множества людей в совокупную массовую деятельность и

подчиняет определённым общесоциальным законам.

4. Термин «мораль» используют для обозначения всей совокупности

принципов или правил морального поведения (т.е. поведения,

регулируемого с помощью норм, основанных на представлениях о добре

и зле, справедливом и несправедливом отношении к другим, правильном

и неправильном поведении).

5. Мораль – это социальный институт, состоящий из системы

стандартов, признанных и разделяемых членами культурной общности.

Т.о., мораль воплощается в моделях оценочных суждений о добре и зле.

Модели передаются из поколения в поколение. Мораль, т.о., имеет

объективный статус как совокупность правил поведения индивида.

Аналогично политическому устройству общества и родному языку мораль

существует до её принятия или непринятия отдельной личностью. Человек

не создаёт собственных правил, мораль не может быть в чистом виде личным

кодексом поведения.

4

Мораль – это то, что должен делать человек, чтобы соответствовать

общественным нормам поведения, в то время как этика занимается

изучением философских доводов «за» или «против» норм морали,

существующих в социальной среде.

Этика (философия этики, моральная философия) представляет собой

научную дисциплину, изучающую социальную мораль. Часто

наблюдается смешение языков морали и здравого смысла. Людям деловым

безразлично, определяется ли их деятельность соображениями здравого

смысла или требованиями морали. Для философов разумное поведение может

быть недопустимым с моральной точки зрения. Т.к. бизнес существует в

социальной среде, бизнесмены должны оценивать степень моральности своих

действий с точки зрения не здравого смысла, а морали. В интересах самого

бизнеса нужно поступать морально, т.к. тогда здравый смысл

рассматривается как мотив и обоснование этического поведения.

Де Джордж Р.Т.: «Предмет изучения этики – нравственность.

Нравственность – это термин, употребляемый для характеристики тех

форм поведения и деятельности, которые считаются по существу

правильными и неправильными; он употребляется для характеристики

правил, которыми руководствуются при осуществлении этих форм

деятельности, а также для характеристики ценностей, которые

внедряются в сознание, обогащаются и реализуются в указанных формах

деятельности и поведения».

Общераспространенный нравственный опыт охватывает все наши

моральные убеждения, суждения и ощущения, которые мы выражаем на

языке нравственности. Моральные суждения включают оценки людей, или их

поступков, или институтов в качестве хороших или плохих, правильных или

неправильных, справедливых или несправедливых, честных или нечестных и

т.д. Они выражают также эмоции, обычно отрицательные по поводу

неправильных поступков, или положительные эмоции по поводу правильных

поступков.

«Этику вообще можно определить как систематическое стремление

осмыслить наш индивидуальный и общественный нравственный опыт

таким образом, чтобы

- установить правила, которые должны управлять поведением людей,

- выработать ценности, которых стоит придерживаться,

- а также чтобы воспитать такие черты характера людей, какие им

полезно в себе развить».

Этика – это отрасль философии, которая занимается исследованием

природы морали и моральной оценки, вопросов о том, что является

добром и что злом.

Отличие морали от этики:

Мораль – это убеждения о добре и зле, посредством которых мы управляем

нашим поведением.

5

Этика – это рефлексивное осознание наших моральных убеждений и правил

поведения.

Этика – это система универсальных и специфических нравственных

требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной

жизни. (?) Этические нормы служебных отношений базируются на

общечеловеческих нормах и правилах поведения, однако имеют

отличительные особенности

Особенности этических норм и правил в отличие от других норм и

правил, регулирующих поведение людей следующие: 1) нарушение их

может угрожать благосостоянию, здоровью и безопасности других людей;

2) этические нормы имеют приоритет по отношению к другим

критериям; 3) проблематичным является вопрос об источнике

этических стандартов: сложно определить, кто устанавливает

моральные нормы.

Нравственность. Гегель рассматривает нравственность через

понятие нравов. Для нравов характерно: общественным непререкаемым

авторитетом обладает господствующая массовая привычка,

установившаяся стихийно практика поведения, которая вследствие

своей общепринятости имеет силу «действующего, существующего

закона». Гегель рассматривает общеисторический переход от нравов к

собственно морали. Гегель был первым, кто установил, что собственно

морали предшествует такое состояние, когда общественные нормативы

действуют автоматически через стихийную трансляцию от поколения к

поколению и от общности к индивиду общепринятых форм поведения, где

сам факт существования обычая является достаточным основанием его

законности. Переход от нравов к собственно морали совершается, по Гегелю,

т.о., что фактически общепринятое уже не имеет непререкаемого авторитета,

а «должно оправдывать себя перед мыслью»

Этика и этикет

Этикет, как и этика, определённым образом регулирует поведение

людей, устанавливая порядок и правила поведения где-либо. Раньше они

были необходимы для регулирования поведения при дворах монархов и в

дипломатических кругах. В настоящее время этикет означает некий кодекс

вежливости. Правила этикета по сути не имеют моральной природы, речь

идёт лишь о хороших или плохих манерах.

ТЕМА 2

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МОРАЛИ

В структуре морали существуют две самостоятельные сферы:

моральное сознание и нравственная практика, в процессе которой

реализуются нравственные идеи, чувства.

Моральное сознание – синтез представлений, чувств. В моральном

сознании специфически в понятиях «добро» и «зло», «справедливость»,

«совесть», «достоинство», в устремленности к высшим ценностям

6

выражаются глубокие, основополагающие стороны человеческого

существования – отношения индивида с другими людьми, с обществом и

природой в целом.

В зависимости от носителя моральное сознание бывает

индивидуальным и общественным.

Три базовых компонента индивидуального морального сознания:

разум, нравственные чувства и воля. Разум – это понятия, представления о

добре и зле, долге, совести, о высших ценностях и др. Разум вырабатывает

стратегию нравственного поведения, тактику, анализирует ситуации. Нередки

ситуации, когда разума не достаточно, он «дает сбои». Тогда на помощь

приходят нравственные чувства. С их помощью мы улавливаем оттенки

поступков и ситуаций, они являются мощным стимулятором тех или иных

действий. Воля как третий компонент морального сознания проявляется в

стойкости, решительности, в определенном психическом настрое и

готовности к конкретным поступкам.

Носителем общественного морального сознания является общество в

целом, хотя различные социальные группы вносят разный вклад в его

развитие. В повседневном моральном творчестве, в утверждении тех или

иных нравов, привычек, обычаев проявляется сложное взаимодействие между

индивидуальным и общественным сознанием. Общественное моральное

сознание имеет структуру и включает обыденное моральное сознание

(складывается стихийно, характеризуется размытостью, нечёткостью,

противоречивостью) и теоретическое моральное сознание – ТМС -

(появляются профессии, представители которых рассматривают проблемы

нравственной жизни; центральное место в ТМС занимает нравственная

философия (этика)). ТМС - нацелено на центральные вопросы человеческого

бытия, характеризуется четкостью, последовательностью, рациональностью и

системностью.

Во-первых, очевидно, что в процессе этих отношений воплощаются

нравственные ценности, жизнь человека как бы соотносится с высшими

ценностями. Во-вторых, нравственные отношения возникают не стихийно

(как, например, нередко бывает с хозяйственными отношениями, отношениями

к природе и т. д., которые часто осуществляются, можно сказать, механически,

без должного осмысления), а целенаправленно, сознательно, свободно. Можно

без особых раздумий (конечно, в смысле определения их места в общественной

жизни) покупать товары, получать заработную плату, но вряд ли можно

стихийно быть добрым, ответственным, справедливым. Последнее требует

соотношения конкретных поступков, ситуаций с высшими нравственными

ценностями. Наконец, в-третьих, нравственные отношения не существуют,

как правило, в чистом виде, сами по себе, а являются компонентом,

стороной отношений хозяйственных, политических, религиозных и т.д.

Добро, например, реализуется в процессе самых разнообразных действий (какая-

то помощь, совет, поддержка и др.), а не в виде праздных мечтаний. В этом плане

7

нравственные отношения в значительной степени зависят от характера

отношений личности и общества, которые существуют в данной исторической

эпохе, в конкретной стране, от политического устройства, основ

экономической жизни. На нравственные отношения накладывают свой

отпечаток особенности культуры, той или иной религии (например,

нравственная жизнь мусульманина и христианина в деталях, конечно, не будет

одинаковой), нации.

Устойчиво повторяющиеся компоненты нравственных отношений

(отношение к труду, родителей к детям, отношения мужчин и женщин,

дружба и др.) часто фиксируются в различных традициях, обрядах, обычаях и

т.д., которые, как правило, приобретают национальную, историческую

окрашенность (например, говорят о немецкой пунктуальности, восточном

гостеприимстве, известна специфика межличностных отношений японцев,

американцев и др.).

Между моральным сознанием и нравственными отношениями имеется

теснейшая связь. Можно сказать, они не могут существовать друг без друга. С

одной стороны, в нравственных отношениях реализуются нравственные

чувства и представления. Вместе с тем сами эти чувства и представления могут

ничего не стоить, если не будут реализованы в определенных отношениях, не

пройдут в них своеобразную обкатку.

Функции морали: оценочная, познавательная, мировоззренческая,

воспитательная, регулятивная.

ФУНКЦИИ МОРАЛИ

Для понимания сущности морали немаловажную роль играет и выявление

тех функций, которые она выполняет. В процессе становления морали, ее

выделения в относительно самостоятельную область культуры установился

определенный ряд функций, которые для нее присущи в настоящее время. По

мнению одного из известных российских исследователей, Л.А.Попова,

основные функции морали сводятся к следующим:

1. В качестве исходной выступает оценочная функция морали. Однако,

известно, оценочная функция характерна не только для морали, но и для

искусства, религии, права, политики и др. В чем же состоит специфика

оценочной функции морали? Прежде всего оценка производится через призму

особых понятий морального сознания: добро и зло, справедливость, долг,

совесть и т.д. В моральном сознании сущее сопоставляется с должным.

Моральные оценки носят универсальный характер и распространяются

фактически на все действия человека. Этого нельзя сказать о праве.

(Например, можно ли с позиций уголовного кодекса осудить бестактность,

грубость, неуважительное отношение к кому-либо? Думается, нет.) Точно так

же не везде уместны политические оценки. Определенные ограничения

существуют лишь там, где действия производят под давлением, угрозой, под

влиянием какого-либо аффекта (страха, ревности). Наконец, необходимо

отметить, что могильная оценка опирается на моральные убеждения индивида

и авторитет общественного мнения.

8

2. Познавательная функция морали. Она не имеет такого же значения, как

оценочная, но теснейшим образом с ней связана. В частности, когда индивид

оценивает чужие поступки или свои собственные, он неизбежно получает

известное (неполное, конечно) представление о внутреннем мире — как

собственном, так и других людей. Когда с точки зрения морали дается оценка

общего состояния нравов, в определенной мере нам открывается, насколько

соответствуют действия государства высшим общественным ценностям,

стратегическому направлению развития истории. Кроме того, следует иметь в

виду, что нравственные качества являются необходимым условием всякого

познания, особенно научного. Ученый, страдающий необъективностью,

склонный к обману, к чрезмерной зависти, корыстолюбию, может исказить

(под всякими предлогами) результаты опыта, обмануть других или (под

действием чрезмерной одержимости к славе, корысти и т. д.) и самого себя.

Конечно, необходимо помнить, что познавательная функция морали

осуществляется несколько иначе, нежели познание в науке. В области морали

в значительной степени все образно, размыто, значительно большую роль

играют чувства, вера, интуиция. В научном же познании доминирует разум.

3. Мировоззренческая функция морали. Как мы уже отмечали, мораль не

может быть сведена к простым нормам. Она должна обосновывать,

«оправдывать» эти нормы, указывать, во имя чего они должны выполняться,

т. е. моральное сознание неизбежно выходит на высшие ценности, на

вопросы, касающиеся смысла жизни. Но для решения таких вопросов очень

важно выявить место человека в мире. Однако сделать это невозможно без

какого-то (пусть даже наивного, как было в прошлом) представления о мире в

целом.

Представление о мире в целом (мировоззрение) невозможно составить на

одних лишь выводах науки, ибо они неполны. Научная картина мира и

мировоззрение — это совсем не одно и то же. Мировоззрение не только

формируется на основе знания, но и включает сложную гамму чувств,

представляет собой своеобразный образ мира. В моральном сознании

(прежде всего в нравственной философии) формируется мировоззрение через

призму специфических понятий: мир рассматривается добрым или злым

(или нейтральным, в лучшем случае) по отношению к человеку,

упорядоченным или хаотичным и т. д. От характера представления о мире

зависит решение вопроса о смысле жизни и счастье человека, понимание

природы добра и зла, справедливости и т. д.

4. Воспитательная функция — одна из важнейших функций морали. Без

процесса воспитания — непрерывного, интенсивного и целенаправленного —

невозможно существование общества, становление отдельной человеческой

личности. Но необходимо подчеркнуть, что в центре воспитания стоит

воспитание нравственное, которое и формирует духовный стержень

личности.

5. Регулятивная функция морали является своеобразным синтезом всех

других функций, ибо в конечном счете задача морали состоит в направлении

9

помыслов и действий отдельного человека. Но, как известно, регулирует

поведение человека не только мораль, но и право, религия, искусство,

политическое сознание и др. Однако именно мораль предоставляет человеку

наиболее важные, глубинные ориентиры. Только моральные ценности

являются центром всего духовного мира личности и оказывают больше

воздействие на ее политические позиции, на оценку тех или иных

религиозных учений или произведений искусства.

Специфика же регулятивной функции морали состоит в следующем. Во-

первых, мораль регулирует практически все сферы жизнедеятельности

человека (чего нельзя сказать о праве, эстетическом сознании,

политике). Во-вторых, мораль предъявляет к человеку максимальные

требования, требует от него четко следовать нравственному идеалу. В-

третьих, регулятивная функция морали осуществляется с опорой на

авторитет общественного мнения и моральные убеждения (прежде всего

совесть) человека.

Отмечая важность регулятивной функции морали, необходимо в то же

время признать, что и мораль не всесильна, об этом свидетельствуют и

многочисленные преступления, и повседневная грубость, бестактность.

ТЕМА 3

ВИДЫ ЭТИКИ

Когда человек воспринимает этику сквозь призму божественного

откровения – например, через посредство Библии или религиозных учений, -

речь может идти о теологической или религиозной этике.

Если же трактовать этику, пользуясь лишь аргументами,

базирующимися на рациональных принципах в их приложении к

нерелигиозному опыту людей, можно говорить о философской этике,

которая пытается установить, каких правил и ценностей должно

придерживаться. По этой цели её можно отличить от антропологии,

психологии и социологии, которые обычно изображают то, как люди себя

ведут, но они обычно не предписывают, как они должны себя вести. Этика

занимается человеческим поведением, которое здесь означает человеческую

деятельность, осуществляемую сознательно и в большей степени

добровольно. Она не занимается автоматической реакцией людей на внешние

влияния или, например, действиями во сне или под гипнозом.

Некоторые формы поведения могут быть общепринятыми, но

оставаться нравственно порочными. Точно так же, как что-либо может быть

предписано законом, но все же быть нравственно порочным.

Общая этика (в отличие от специальной) – это три стадии

исследования этики: описательная этика, нормативная этика и метаэтика.

Описательная этика – охватывает изучение и описание нравственности

народа, культуры или общества. Сопоставляет и различает разные моральные

системы, кодексы, виды практической деятельности, принципы и ценности.

10