Никитин В.А., Бойко С.В. Методы и средства измерений, испытаний и контроля

Подождите немного. Документ загружается.

x = (N

1

- N

2

)/[( N

3

- N

4

) - ( N

1

- N

2

)], (16.29)

Вычисление значения измеряемого перемещения по (16.29)

осуществляется в ВУ. Можно показать, что вычисленное значение

перемещения

х не зависит от параметров с

0

с

1

d

0

d

1

d

2

датчика перемещений и

всего измерительного канала, а достижимая точность определяется

идентичностью двух половин дифференциального датчика и стабильностью

значения (16.29).

Другим примером использования структурной избыточности и

соответствующих алгоритмов обработки измерительной информации с целью

повышения точности измерений является применение двухканальных

преобразователей уровня жидкости. Как отмечалось выше, выходная величина

резонансных электромагнитных датчиков уровня зависит от диэлектрической

проницаемости контролируемой жидкости. В общем случае функция

преобразования таких датчиков может быть представлена в виде (16.30)

(ω/ω

о

)

2

= 1+ (ε-1) f(x), (16.30)

где

ω - частота генерации (выходной параметр);

ε - диэлектрическая проницаемость жидкости;

ω

о

- постоянная величина;

f(x) - функция измеряемого уровня x, зависящая от конструкции

конкретного датчика.

Для повышения точности измерений используются два аналогичных

датчика, имеющих разные функции

f(x). Отличие функций f(x) может быть

реализовано включение различных нагрузок на концах отрезков линий,

образующих датчики; например, один отрезок короткозамкнут, другой

разомкнут.

В этом случае выходные параметры обоих датчиков будут определяться

уравнениями (16.31) и (16.32)

(ω

1

/ω

о1

)

2

= 1+ (ε-1) f

1

(x), (16.31)

(ω

2

/ω

о2

)

2

= 1+ (ε-1) f

2

(x), (16.32)

Значения выходных параметров датчиков преобразуем в соответствии с

формулой (16.33)

y= [(ω

1

/ω

о1

)

2

-1]/[(ω

2

/ω

о2

)

2

-1]= f

1

(x) / f

1

(x)=F(x), (16.33)

Очевидно, что вычисленное по (16.33) значение

у является функцией

измеряемого уровня

х и не зависит от значения диэлектрической

проницаемости

ε.

Таким образом, рассмотренные выше методы позволяют обеспечить

высокую точность измерений различных физических величин в изменяющихся

условиях эксплуатации при использовании относительно неточных, но простых

и надежных измерительных преобразователей.

16.2.3 Измерение давлений, сил и крутящих моментов

Значительную долю измерений, выполняемых в промышленности,

составляют измерения давлений, сил и крутящих моментов. В большинстве

случаев указанные физические величины предварительно преобразуются в

линейное или угловое перемещение или в деформацию, которые в свою

очередь преобразуются в электрический сигнал. Измерение давлений уже

рассмотрены в разделе 14.2 «Измерение давлений».

Измерение сил и крутящих моментов.

При измерениях сил и крутящих моментов чаще всего используются

упругие элементы, осуществляющие преобразование этих физических величин

в линейное или угловое перемещение или деформацию. Для восприятия

больших усилий (свыше 10 кН) используются, как правило, сплошные стержни;

для меньших усилий (1-10 кН) - полые тонкостенные стержни и кольца, а для

малых усилий - плоские пружины, и мембраны с жестким центром. Для

преобразования крутящего момента в угловое перемещение используются

сплошные и полые валы круглого и квадратного сечения, подвесы, растяжки и

спиральные пружины. Описанные упругие элементы применяются совместно с

преобразователями деформаций или преобразователями угловых или линейных

перемещений различных типов. При измерениях сил и моментов также

используются преобразователи в электрический параметр, не требующее

применения дополнительных упругих элементов. К таким преобразователям

относится, например, магнитоупругий датчик силы, емкостные и

пьезоэлектрические преобразователи силы. Действие емкостных

преобразователей силы основано на деформации изоляции между обкладками

конденсатора под воздействием силы, что приводит к изменению емкости.

Действие пьезоэлектрического преобразователя силы принципиально не

отличается от действия рассмотренного выше пьезоэлектрического

преобразователя давления Z J.

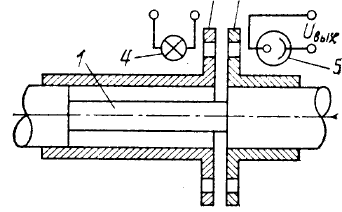

Рисунок 16.27 - Фотоэлектрический преобразователь момента

При измерениях силы иногда находят применение струнные

преобразователи, действие которых основано на зависимости собственной

частоты колебаний натянутой струны от силы натяжения. Выходной величиной

преобразователя в этом случае является частота выходного сигнала. При

измерениях крутящего момента на вращающемся валу предпочтение отдается

преобразователям, которые не требуют проводников для подвода тока к

вращающимся частям. К таким преобразователям, в частности, относятся:

фотоэлектрический преобразователь момента, индуктивный преобразователь с

неподвижными обмотками, фазоимпульсный преобразователь момента. Так,

например, фотоэлектрический преобразователь момента (рисунок 16.27)

содержит два диска, укрепленных на концах базового участка вала

1. В дисках

прорезаны радиальные щели, через которые луч света от источника

4 проходит

к фотоэлементу

5. При отсутствии крутящего момента щели в дисках

совпадают. При увеличении крутящего момента возрастает угловой сдвиг

между щелями в дисках, в результате чего уменьшается средняя освещенность

фотоэлемента.

16.2.4 Измерение скоростей и ускорений

Так как скорость и ускорение взаимосвязаны с изменяющимся

перемещением, то для их измерения могут быть использованы преобразователи

перемещения, выходной сигнал которых подвергается дифференцированию.

При выполнении дифференцирования аналогового сигнала в зависимости от

вида сигнала и требуемой точности применяют пассивные дифференцирующие

цепи, трансформаторы (ЭДС на вторичной обмотке пропорциональна скорости

изменения магнитного потока) и активные дифференцирующие цепи (на базе

операционных усилителей).

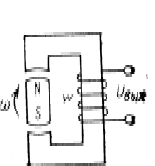

Рисунок 16.28 - Тахогенератор

Индукционные преобразователи скорости. Принцип действия

индукционных преобразователей рассмотрен на рисунке 16.28, где изображен

индукционный преобразователь, выходной сигнал которого пропорционален

скорости линейного перемещения катушки. Широкое распространение на

практике получили индукционные преобразователи угловых скоростей

(тахогенераторы). На рисунке 16.28 схематически показан тахогенератор с

вращающимся постоянным магнитом. В зазоре магнитопровода расположен

постоянный магнит, связанный с контролируемым объектом. При вращении

магнита изменяется магнитный поток, пронизывающий обмотку ω. Подбирая

определенную форму магнита и полюсов магнитопровода, можно добиться

синусоидального изменения магнитного потока в магнитопроводе при

вращении магнита. Амплитуда выходного напряжения и его частота

пропорциональны частоте вращения о магнита. Существуют также

тахогенераторы переменного тока с вращающимся ферромагнитным якорем, в

которых магнитный поток создается дополнительной обмоткой возбуждения, а

при вращении якоря изменяется магнитное сопротивление цепи, и

тахогенераторы переменного тока с короткозамкнутым ротором. Иногда

используются тахогенераторы постоянного тока, представляющие собой

генератор с коллектором и щетками и возбуждением от постоянных магнитов

или от внешнего источника постоянного тока. Электростатические

преобразователи скорости. В простейшем случае электростатический

преобразователь скорости выполнен в виде конденсатора, одна из пластин

которого перемещается относительно другой со скоростью

V, Принцип

действия таких преобразователей основан на следующем явлении: при

изменении емкости

С конденсатора.

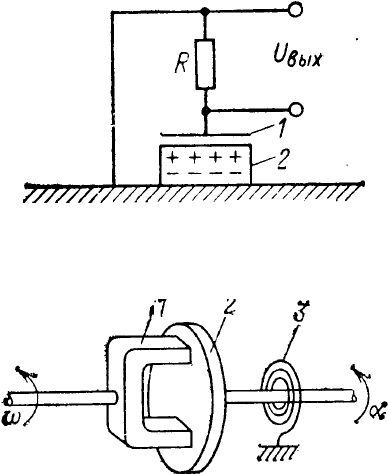

Рисунок 16.29 - Преобразователь скорости с электретом

Рисунок 16.30 - Индукционный преобразователь скорости.

Индукционный преобразователь скорости, к которому приложено

постоянное напряжение

U, его зарядный ток (изменяется пропорционально

скорости изменения емкости) вычисляется по формуле (16.34)

i = dq/dt == U (dC/dt), (16.34)

где

q=UC - заряд конденсатора.

Если изменение емкости пропорционально перемещению пластины

конденсатора, то выходной ток пропорционален скорости этого перемещения.

В последние годы вместо конденсатора с источником питания

используют электреты. Электрет представляет собой диэлектрик, имеющий

постоянную поляризацию. Плотность остаточных зарядов электретов

составляет примерно 10

-7

-10

-8

Кл/см

2

. Заряд сохраняется в течение многих лет.

Преобразователь скорости с электретом (рисунок 16.29) состоит из

конденсатора с подвижным электродом

1 и электрета 2. Выходной ток

преобразователя имеет значения около 10

-7

А.

Преобразователи скорости с вязким трением. Принцип действия этих

преобразователей основан на зависимости усилия от скорости перемещения

тела, преодолевающего вязкое трение. В преобразователях скорости

гидравлической системы поршень, связанный с контролируемым объектом,

движется в цилиндре с жидкостью. При этом на цилиндр действует сила,

пропорциональная скорости.

Широкое распространение получили преобразователи скорости

индукционной системы (рисунок 16.30). Преобразователь состоит из

постоянного магнита

1 и диска 2 из электропроводного материала,

укрепленных на полуосях. Между диском и магнитом имеется воздушный

зазор. При перемещении магнита относительно диска в последнем

индуцируются вихревые токи, взаимодействие которых с потоком постоянного

магнита создает момент, вращающий диск

2. С помощью спиральной пружины

3 этот момент преобразуется в угол поворота α. В результате угол поворота α

пропорционален угловой скорости ω вращения магнита. В дальнейшем этот

угол α преобразуют в электрический сигнал преобразователем угловых

перемещений.

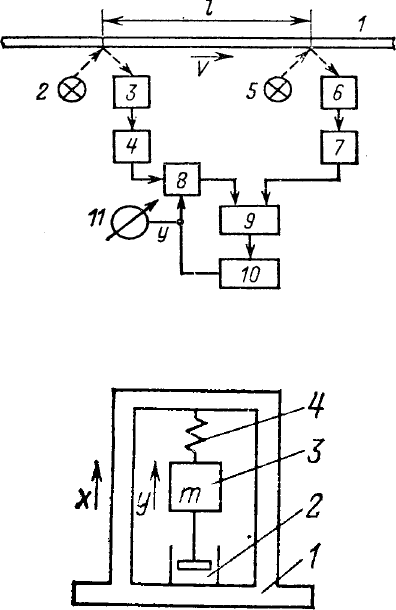

Корреляционный и доплеровский методы измерения скорости.

Сущность корреляционного метода измерения скорости можно

проиллюстрировать на примере измерения скорости движения ленты (рисунок

16.31). Лента

1 движется со скоростью V. На расстоянии 1 друг от друга

установлены две оптические системы, содержащие осветители

2 и 5 и

оптоэлектрические преобразователи

3 и 6. Выходные сигналы

преобразователей

3 и 6 усиливаются усилителями 4 и 7 и подаются на входы

коррелятора

9, причем сигнал с выхода усилителя 4 проходит через блок

регулируемой задержки

8. Неоднородность поверхности контролируемой

ленты приводит к модуляции яркости сигналов, воспринимаемых

оптоэлектрическими преобразователями, и соответственно к модуляции

электрических сигналов на выходах усилителей

4 и 7. Очевидно, что взаимная

корреляционная функция этих сигналов будет иметь максимум при временном

сдвиге

τ

х

=l/V, равном времени прохождения лентой расстояния /между

оптическими системами. Задержка сигнала с выхода усилителя

4 на время τ

х

осуществляется блоком регулируемой задержки

8, который управляется

сигналом с выхода экстремального регулятора

10, обеспечивающего

максимальное значение сигнала на выходе коррелятора

9. Величина у,

пропорциональная задержке

τ

х

сигнала в блоке 8, выводится на отсчетное

устройство

11, шкала которого может быть проградуирована непосредственно в

единицах скорости движения. Корреляционный метод измерения скорости

находит практическое применение в таких задачах, как измерение скорости

проката, скорости движения судна (относительно дна водоема) и т. п. При этом

обеспечивается весьма высокая точность измерений. Так, погрешность

корреляционного измерителя скорости проката составляет 0,1 %.

Для дистанционного измерения скоростей самолетов, автомобилей и

других быстродвижущихся объектов используют доплеровские измерители

скорости. Как известно, эффект Доплера заключается в том, что если

передатчик, или приемник, или отражатель радиоволн (акустических волн)

сближается (удаляется) со скоростью

V, то частота принятого сигнала

отличается от частоты излученного сигнала на величину, пропорциональную

этой скорости. Поэтому выходной величиной доплеровских преобразователей

скорости является частота, равная разности частот излученного и принятого

сигналов.

Рисунок 16.31 - Структурная схема прибора для измерения скорости

движения ленты

Рисунок. 16.32 - Преобразователь ускорений сейсмического типа

Преобразователи ускорения. Для измерения ускорений могут быть

применены датчики перемещения или скорости, выходной сигнал которых

дифференцируется соответствующее число раз. Однако наибольшее

распространение на практике получили преобразователи ускорений сейсмиче-

ского типа. Отличительной особенностью указанных преобразователей

является отсутствие механической связи между контролируемым объектом и

неподвижным, относительно которого этот объект перемещается.

Принцип действия преобразователя сейсмического типа

иллюстрируется на рисунке 16.32.

Преобразователь состоит из корпуса 1, которому сообщается входное

перемещение

х с ускорением a=d

2

x/dt

2

, массивного тела (инерционной массы)

3, упруго укрепленного к корпусу через систему упругих элементов (пружин) 4,

и демпфера

2. Сила, действующая на массу m под воздействием ускорения а,

равна

F=ma и вызывает перемещение у инерционной массы 8 относительно

корпуса

1 до тех пор, пока эта сила не уравновесится противодействующей

силой сжатой пружины

4. При этом перемещение у и ускорение а связаны

соотношением (16.35)

у = mcа, (16.35)

где

с= 1/W - эластичность пружины;

W - жесткость пружины.

Полученное перемещение

у преобразуется далее в электрический сигнал

преобразователем перемещений того или иного типа.

Для улучшения динамических свойств преобразователя при работе с

изменяющимися ускорениями в его конструкцию вводится демпфер

2,

использующий вязкое трение для создания силы, пропорциональной скорости

движения инерционной массы относительно корпуса и равной

Fд = R (dy/dt),

где

R - коэффициент вязкого трения.

В этом случае движение инерционной массы относительно корпуса

описывается операторным способом.

При измерениях изменяющихся ускорений и, в частности,

колебательных процессов представляет интерес амплитудно-частотная

характеристика преобразователя (16.36)

pTpTT

pxpTT

py

2

2

21

2

21

)(

)(

+

=

, (16.36)

где

mWTT ==

210

1

ω

- собственная частота колебаний;

0

ω

ω

β

= - отношение частоты вынужденных колебаний к частоте

собственных колебаний;

mWRTT 2)21(

1

==

ν

- коэффициент демпфирования.

Анализ (16.36) показывает, что динамические погрешности

преобразователя малы при коэффициентах демпфирования

v = 0,6-0,7 и при

измерениях ускорений, меняющихся с частотой ω<0,25ω

0

.

Преобразователь сейсмического типа при соответствующем выборе

параметров и схемы включения может быть использован для измерения

параметров вибраций, в частности вибрационных перемещений и скоростей.

Преобразователь вибрационных перемещений (вибродатчик) отличается

от преобразователя ускорений другим соотношением частот

ω и ω

0

Из (16.36) следует, что при

v= 0,5-0,6 и ω>3ω

0

отношение y/x~1 , т. е.

инерционная масса

3 остается практически неподвижной, а корпус колеблется

относительно нее с перемещением

х.

16.2.5 Измерение расхода

Среди измерений, выполняемых в промышленности, большое место

занимают измерения расхода, т. е. измерения количества вещества,

проходящего в единицу времени через какое-либо сечение трубопровода,

канала и т. п. Расход, как и количество вещества, выражают в объемных или

массовых единицах измерения, которые связаны между собой через плотность

вещества.

Значения измеряемых расходов могут лежать в диапазоне от 10

-3

до

нескольких тысяч кубометров в час. В то же время расходуемые вещества

могут сильно отличаться по своим физико-химическим свойствам. Это могут

быть газы, нейтральные жидкости, электролиты, жидкие металлы. Все это в

сочетании с разнообразными условиями применения и различными

требованиями к точности, надежности и стоимости определяет значительное

число типов и конструкций средств измерений расхода, а также потребность в

разработке новых, более совершенных расходомеров. С учетом изложенного

выше рассмотрим некоторые наиболее распространенные типы

преобразователей расхода. Преобразователи расхода с переменным перепадом

давлений. Принцип действия преобразователей данного типа основан на

измерении перепада давления на сужающем устройстве, установленном на пути

движущейся среды. В качестве сужающего устройства используют диафрагму,

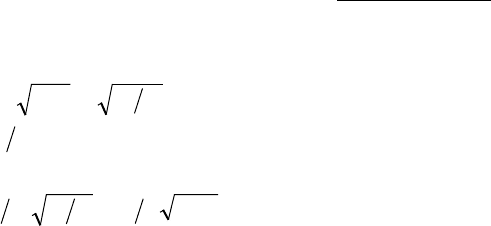

сопло и т. п. На рисунке 16.33 схематически изображен преобразователь

расхода, в котором для создания перепада давлений используется диафрагма

1,

а для преобразования разности давлений дифференциальный манометрический

преобразователь

2. Перепад давлений ∆Р связан с измеряемым расходом Q

зависимостью вида (16.37)

∆Р= kQ

2

, (16.37)

где

k -коэффициент, зависящий от параметров сужающего устройства,

плотности и вязкости вещества.

Таким образом, для получения линейной зависимости выходной

величины от расхода необходимо осуществить операцию извлечения

квадратного корня. В противном случае расходомер может работать лишь в

небольшом диапазоне расходов. Для улучшения линейности функции

преобразования иногда применяют более сложные дифференциальные

конструкции.

Рисунок 16.33 - Преобразователь расхода с переменным перепадом

давлений

Рисунок 16.34 - Ротаметр

Преобразователи расхода с постоянным перепадом давлений. Действие

преобразователей этого типа основано на непрерывном регулировании

площади проходного сечения сужающего устройства в зависимости от

перепада давлений на нем с тем, чтобы поддерживать перепад постоянным.

Выходной величиной преобразователя в этом случае является величина,

однозначно связанная с проходным сечением. Выбором соответствующего

закона изменения проходного сечения можно обеспечить линейность функции

преобразования. Примером преобразователей расхода указанного типа является

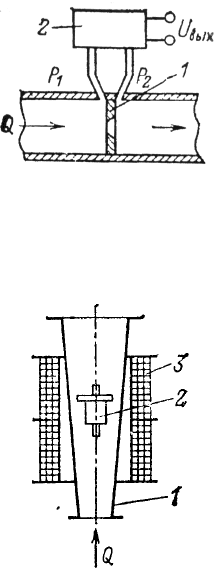

ротаметр (рисунок 16.34), представляющий собой коническую трубку

1, в

которой свободно перемещается цилиндрический поплавок

2. Жидкость

проходит в кольцевом зазоре между поплавком и трубкой.

Перепад давлений

∆Р, действующий на площадь поплавка S

п

, стремится

поднять его. вверх до тех пор, пока подъемная сила не уравновесится весом

поплавка, т.е. будет справедливо равенство (16.38)

S

п

∆Р = V

п

g(

ρ

ρ

−

п

), (16.38)

где V

п

- объем поплавка;

п

ρ

- плотность поплавка;

ρ

-плотность жидкости;

g - ускорение силы тяжести.

Выходной величиной преобразователя является высота подъема

поплавка. Перемещение поплавка преобразуется в электрический сигнал чаще

всего с помощью индуктивных датчиков. На рисунке 16.34 показан

дифференциальный индуктивный преобразователь перемещений,

ферромагнитный сердечник которого запрессован в поплавок

2. Перемещением

катушки

3 вдоль трубки 1 можно изменять диапазон измеряемых расходов.

Ротаметры отличаются простотой конструкции, но имеют невысокую

точность (погрешность 2-3 %) и используются для измерения малых расходов

жидкостей и газов (10

-7

-10

-6

м

3

/c).

Преобразователи скоростного напора. Действие преобразователей

данного типа основано на использовании кинетической энергии движущейся

струи. При торможении потока среды в каком-либо его сечении кинетическая

энергия струи создает избыточное давление, вычисляемое по формуле (16.39)

Р

д

= αρV

2

/2, (16.39)

где

ρ - плотность среды;

V- скорость среды;

α - коэффициент, зависящий от формы преграды на пути жидкости.

Измерив значение избыточного давления, можно определить значение

скорости среды в данном сечении. Если известно поле скоростей по всему

сечению канала, то может быть определен расход.

Различают преобразователи, использующие трубки скоростного напора,

и преобразователи гидродинамического сопротивления тела.

На рисунке 16.35 изображен преобразователь с трубками скоростного

напора (трубкой Пито). В поток вводятся две трубки, подключенные к

преобразователю перепада давлений. Плоскости входных отверстий трубок

расположены перпендикулярно и параллельно направлению потока. В первой

трубке поток тормозится, поэтому полное давление

Р

1

в ней превышает

давление среды Р на величину

∆Р. Давление во второй трубке равно давлению

Р в трубопроводе. Разность давлений равна

∆Р и преобразуется в напряжение

u

вых

дифференциальным манометрическим преобразователем. Недостатками

описанного преобразователя являются квадратичный характер функции

преобразования и зависимость выходной величины от плотности среды.

В преобразователях гидродинамического сопротивления в поток

жидкости вводится тело (заслонка) определенной формы. При этом сила

гидродинамического давления, действующая на заслонку, пропорциональна

квадрату скорости потока и зависит от эффективной площади заслонки.

Выходной величиной таких преобразователей обычно является угол поворота

заслонки, преобразуемый затем в электрический сигнал.