Новосельцев В.И., Мельников В.М. Конфликтология: учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

171

возможные направления перехода конфликта из одних состояний в

другие состояния.

Конфликтная ситуация представляет собой начальную стадию

развития конфликтного процесса, содержательная сторона которой за-

ключается в формировании условий, необходимых для перерастания

противоположных свойств взаимодействующих систем в противоречия

между ними. Такие условия принято называть источниками конфликта.

В конкретных проявлениях они бесконечно многообразны, но если

вникнуть в их существо, то выяснится, что фундаментальным источни-

ком любого конфликта служит дефицит ресурсов, необходимых систе-

мам для существования, развития и функционирования. Речь идет об

энергетических, вещественных, информационных, финансовых, мо-

рально-волевых, административных и других ресурсах, которые долж-

ны быть не вообще, а в нужном месте, в определенное время, требуе-

мого качества и в необходимом количестве, что обеспечивается комму-

никациями. Поэтому будем говорить не о ресурсном, а о ресурсно-

коммуникационном дефиците.

В том случае, когда системы начинают испытывать ресурсно-

коммуникационный дефицит, у них появляется стимул к поиску недос-

тающего ресурса и совершенствованию своих коммуникаций. В физиче-

ских системах начинают формироваться процессы, направленные на

отбор энергии и вещества из среды. В биологических системах возни-

кают позывы к агрессии и борьбе за овладение пищей, территорией,

теплом, а в социальных системах порождаются мотивы к переворотам,

революциям, захватническим войнам.

В юридической сфере конфликтная ситуация соответствует воз-

никновению условий инициирующих правонарушения. Примером таких

условий служит налоговое законодательство, удушающее производите-

лей и вынуждающее их становиться на путь правонарушений.

Итак, возникновение условий, ведущих к образованию ресурсно-

коммуникационного дефицита, побуждает систему сдвинуться со своего

устойчивого состояния. Тем самым фиксируется образование кон-

172

фликтной ситуации. Далее конфликтный процесс может развиваться по

следующим направлениям:

1) С

КС

→(С

ЛС

или С

КР

или С

КТ

), то есть конфликт может двигаться

дальше по нарастающей, перейдя в одну из следующих стадий С

ЛС

, С

КР

или С

КТ

, что означает эскалацию (дальнейшее развитие) противоречий

при С

КС

→

С

ЛС

, стремительное (лавинообразное) нарастание кризисных

явлений при С

КС

→

С

КР

, либо развитие событий в направлении катастро-

фы при С

КС

→

С

КТ

;

2) С

КС

→ (S

P

или S

S

или S

E

или S

12

), то есть конфликт может перей-

ти в одно из локально устойчивых состояний S

P

, S

S

, S

Е

или S

12

, что оз-

начает — данный конфликт исчерпан, плохо или хорошо, но конфлик-

тующие стороны сумели преодолеть противоположные устремления,

нашли не силовые способы восполнения недостающих ресурсов или

умерили свои потребности;

3) С

КС

→

S

0

, то есть, конфликт, минуя все стадии своего естест-

венного развития, сразу же завершиться гибелью одной, нескольких

или всех систем, участвующих в конфликте.

С позиции гуманизма, важно изыскать такие способы воздействия

на социальные конфликты, которые способны обеспечить их развитие

преимущественно по второму направлению. Такой подход не следует

расценивать как утопическое стремление к исключению из социальной

жизни конфликтов как таковых. Конфликт — явление неустранимое, а

вот устранить конфронтацию и разрушающее противоборство вполне

возможно за счет развития механизмов сотрудничества.

Латентная стадия — это начальный шаг на пути возникновения

активного противоборства, состоящий в переходе противоположностей

сторон в реальные противоречия между ними.

На этой стадии происходит интегро-дифференциация системы, то

есть расчленение ее на отдельные центры и концентрация вокруг них

компонентов с ярко выраженными противоположными свойствами.

Применительно к социальным конфликтам это означает разделение лю-

дей на стороны, имеющие различия в точках зрения и интересах, с од-

173

новременным их объединением в политические движения, партии, эко-

номические, финансовые и другие группировки, преследующие проти-

воположные или несовпадающие цели. В юридической сфере латентная

стадия — это подготовка к правонарушению или преступлению. В био-

системах на этой стадии конфликта происходит распад прежде единого

биоценоза и образование сообществ с противоположно направленными

биотическими отношениями. В неживой природе под действием физи-

ческих законов сохранения вещества и энергии, возрастания энтропии

и других начинается формирование локальных областей с несовпадаю-

щими векторами сил.

Таким образом, содержательный аспект латентной стадии разви-

тия конфликта состоит в том, что в этот период происходит формирова-

ние конфронтационных позиций сторон под действием сохраняющегося

дефицита ресурсов, но открытые внешние действия еще не имеют мес-

та. Отсутствие очевидных проявлений конфликта послужило основани-

ем для наименования этой стадии. Далее конфликтный процесс может

развиваться по следующим направлениям:

1) С

ЛС

→ (С

КР

или С

КТ

), то есть двигаться по нарастающей, перей-

дя в стадию кризиса либо катастрофы, что означает переход от кон-

фронтации к реальным противоборствам при С

ЛС

→

С

КР

, или лавинооб-

разное нарастание катастрофических явлений при С

ЛС

→

С

КТ

;

2) С

ЛС

→ (S

P

или S

S

или S

E

или S

12

), то есть перейти в одно из ло-

кально устойчивых состояний S

P

, S

S

, S

Е

или S

12

, что означает — данный

конфликт не доведен до кризиса или катастрофы, в частности потому,

что конфликтующие стороны сумели придти к некому компромиссу на

основе преодоления взаимоисключающих интересов, поиска не сило-

вых способов восполнения недостающего ресурса или сокращения сво-

их личных потребностей;

3) С

ЛС

→

S

0

, то есть, завершиться гибелью одной, нескольких или

всех систем, участвующих в конфликте.

Как и в конфликтной ситуации, выбор пути в латентной стадии

определяется самими участниками конфликта. Отличие данного этапа

174

состоит в том, что часть и без того малого ресурса может быть затраче-

на не на развитие системы, а на формирование в ней конфронтацион-

ных образований. Это не разрешает, а только обостряет ситуацию, по-

скольку приближает систему к ресурсной катастрофе. Вместе с тем

природа конфликта такова, что этот этап дает возможность противо-

стоящим сторонам в последний раз «задуматься» над тем, каким путем

изыскивать недостающие ресурсы: экспансией и агрессией или сотруд-

ничеством и взаимопомощью. На первый взгляд кажется, что решение

очевидно. Однако на самом деле это далеко не так, поскольку выбор

пути значительно осложняется следующими обстоятельствами.

В любой системе ресурсы разнородны, взаимосвязаны и имеют

ситуативные ранги важности по отношению к обеспечению ее жизне-

деятельности. Кроме того, значительная часть ресурсов скрыта не толь-

ко от стороннего наблюдателя, но и от самой системы. В социальных

системах ресурсы скрываются сознательно, поскольку таким способом

элементам удается повысить свою самостоятельность и обеспечить

большую свободу действий. Более того, отдельные ресурсы находятся

во взаимном противоречии, в частности такие, как духовные и финан-

совые, интеллектуальные и материальные, поскольку сами способны

перейти в конфликт. Поэтому исключить ресурсный дефицит простым

добавлением недостающего или разделением спорного ресурса, прин-

ципиально невозможно (разве только в лабораторных условиях).

Находясь в латентной стадии конфликта, стороны определяют

свои намерения и формируют свое представление о намерениях «сосе-

да». При этом они опираются на предысторию своих взаимоотношений

и текущую информацию о взаимных намерениях. Эта информация, как

правило, ограничена. В силу этого взаимные намерения сторон могут

быть восприняты ими с определенными искажениями. Эти искажения

проявляются в ошибках двух родов: а) «пропуск цели» — одна из сто-

рон намеревается решать свои вопросы путем агрессии, а другая сто-

рона на основе имеющихся у нее данных оценивает эти намерения как

неагрессивные; б) «ложное срабатывание» — одна из сторон намерена

175

решать свои вопросы мирным путем, а другая — оценивает эти намере-

ния как агрессивные.

Такие ошибки и их комбинации могут привести к различным и за-

частую непредсказуемым последствиям. В частности сторона, допус-

тившая ошибку первого рода, может оказаться не готовой к противо-

борству. Следствием ошибок второго рода могут быть ситуации, в кото-

рых одна из сторон, не имея на то объективных причин, начинает раз-

вертывать приготовления к противоборству. А если информация об этих

приготовлениях становится известна другой стороне, то и она вынуж-

дена предпринимать адекватные ответные меры. Важно отметить, что

конфликтные ситуации, возникшие вследствие ошибок второго рода,

могут перерасти в противоборство при условии, если в системе домини-

рует так называемая «агрессивная концепция среды». Такое положение

характерно для криминальных и бытовых конфликтов, в которых не-

адекватность оценки ситуации, как правило, определяется личностны-

ми факторами: ограниченностью кругозора, стрессом, узостью предви-

дения последствий, состоянием алкогольного или наркотического опья-

нения и др. В социальных конфликтах латентная стадия приобретает

особую значимость, поскольку в этот период еще существует возмож-

ность предупредить перерастание конфронтации в кризис.

Кризис — это собственно противоборство сторон. Понятием

«кризис» часто подменяют понятие «конфликт» и таким образом все,

что предшествует кризису и следует за ним, исключают из сферы кон-

фликтологического подхода к изучению явлений. При этом в методо-

логическом плане возникает известное в науке положение, когда

«вместе с водой выплескивается и ребенок». Кризисы следует рас-

сматривать только как составные и вовсе не обязательные элементы

конфликтов, осознавая тот факт, что им предшествует определенная

предыстория (конфликтная ситуация и латентная стадия) и на них

(кризисах) конфликт еще не завершается. Греческое слово «кризис»

означает «решение». Первоначально оно применялось к судебной

тяжбе двух сторон, а затем к процессу обсуждения вообще; далее — к

176

борьбе мотивов в человеческой психике; наконец, ко всякому состяза-

нию сил противоположных или конкурирующих. При этом под кризи-

сом подразумевается завершение или перелом в ходе некоторого про-

цесса, имеющего характер борьбы. До «кризиса» борьба идет, поло-

жение является неопределенным, колеблющимся; момент кризиса есть

конец неопределенностям и колебаниям — начинается нечто новое,

организационно иное, чем прежде

47

.

В дальнейшем понятие кризиса расширилось и стало применяться

ко всякому резкому переходу, ко всем переменам, воспринимаемым

людьми как нарушение непрерывности. Так, принято говорить о «кри-

зисе болезни», когда наблюдаемые симптомы резко меняются, о таких

«кризисах развития организма» как половая зрелость или климакс (ут-

рата способности к деторождению у женщин), когда в жизни организма

выступают новые или прекращаются прежние функции. Общественные

науки обозначают тем же словом не только моменты переворотов или

глубоких реформ, но также вообще периоды острых социальных болез-

ней: кризисы перепроизводства, обострения классовой борьбы и т. п. В

науках о неорганической природе под это понятие подводятся такие

перемены в строении тел, как плавление, замерзание, кипение. Напри-

мер, температура кипения есть та, при которой жидкость неизбежно,

независимо от других условий обращается в газ. В физике и химии есть

целый ряд подобных «критических величин», то есть, величин, с кото-

рыми связана неустранимость кризиса. В следственной практике кризис

может трактоваться, например, как совершение правонарушения или

преступления, а в судопроизводственной – как решение суда.

В обыденном понимании кризисы ассоциируются с катастрофами,

авариями, банкротствами, стрессами и другими катакликтическими яв-

лениями (от слова катаклизм — крутой разрушительный переворот),

несущими в себе потенциал разрушения. Человек боится кризисов и

старается их избежать, инстинктивно предчувствуя таящуюся в них уг-

47

Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 2. – М., 1989.

177

розу для своего существования и благополучия. Но, вместе с тем, не-

смотря на все усилия, кризисы постоянно сопровождают нас в течение

всей жизни. С системной точки зрения жизнь любого организма пред-

ставляется как один целостный ряд кризисов, начиная с кризиса рож-

дения и заканчивая кризисом смерти. Человек, так же как и любая дру-

гая система, живет только потому, что в процессе эволюции научился

преодолевать большую часть внутренних и внешних кризисов без ката-

строф, поскольку выработал соответствующие механизмы и закрепил

их наследственно.

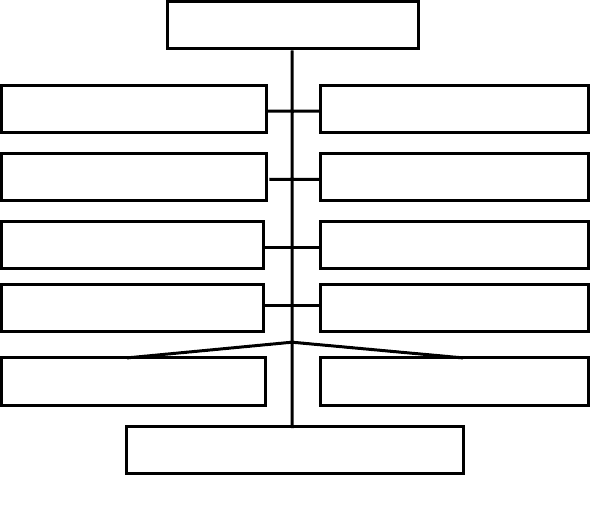

Типы кризисов. Как в социальных, так и в любых других конфлик-

тах можно выделить следующие типы кризисов (рис. 5.3): системные и

структурные; разру-

шающие, реставри-

рующие и трансформи-

рующие; соединитель-

ные и разделительные,

наступательные и обо-

ронительные; эскала-

ции и деэскалации.

Между ними нет четких

и однозначных границ.

Тем не менее, такая ти-

пология полезна при

анализе кризисов, так

как позволяет рассматривать их с различных сторон и соответственно

принимать более обоснованные решения.

Системными называются кризисы, затрагивающие все стороны

жизни системы, в которой они проистекают. Они свидетельствуют о ко-

ренных качественных изменениях, происходящих в системе. Примером

такого кризиса может служить военный кризис 2003 года в американо-

иракском конфликте, приведший к краху режима Саддама Хусейна и

Рис. 5.3. Типы кризисов.

КРИЗИСЫ

СИСТЕМНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ

РАЗРУШАЮЩИЕ

ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ

РЕСТАВРИРУЮЩИЕ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ

ЭСКАЛАЦИИ ДЕЭСКАЛАЦИИ

178

коренной перестройке политической, экономической, этнической и дру-

гих сторон государства Ирак.

Структурные кризисы характерны тем, что они ведут лишь к

структурной перестройке системы, не затрагивая при этом основ ее по-

строения. Они не приводят к коренным качественным изменениям сис-

темы, а лишь перестраивают ее внутреннюю структуру так, чтобы ее

сущностная основа оставалась такой же, как и была до кризиса. При-

мер — перестроечные кризисы развития нашего государства в период

правления Михаила Горбачева.

Соединительными или «кризисами С» (по Богданову) называются

кризисы, ведущие к формированию новых связей между конфликтую-

щими системами. Разъединительные кризисы («кризисы D»), наоборот,

разрушают связи между участниками конфликта. Как отмечает Богда-

нов, различать эти два типа отвлеченно очень легко, но когда мы начи-

наем изучать явления конкретно, как они выступают в опыте, оказыва-

ется, что дело несравненно сложнее именно потому, что простых кризи-

сов не бывает: каждый кризис в действительности представляет цепь

элементарных кризисов того и другого типа. Для иллюстрации сказан-

ного он приводит такой пример. Рождение ребенка представляет преж-

де всего отрыв его от тела матери — это кризис D. Затем в его организм

поступает целый ряд новых компонентов через органы дыхания, дви-

жения и внешних чувств: происходит множественный кризис С. Нако-

нец, устанавливается новое относительное равновесие со средой на ос-

нове определившихся границ — опять кризис D. Характеристика кризи-

са, следовательно: D

→

C

→

C

→

D. Если нас не интересует или не выяс-

нены условия, вызвавшие акт рождения, то двух букв D достаточно,

чтобы выразить ряд процессов распада. Если же они входят в расчет,

например, когда роды произошли преждевременно вследствие механи-

ческого воздействия или нервного потрясения, — то резюмирующее

обозначение будет: C

→

D

→

C

→

C

→

D. С такой же формальной стороны

кризис смерти — это разрыв некоторых необходимых для жизни связей;

затем наряду с дальнейшим разрывом других связей организма также

179

происходит нарушение границ между его специализированными тканя-

ми, а вместе с тем и общих границ между ним и средой, из которой вне-

дряются в него разрушительные агенты, мертвые и живые; наконец,

распадение на устойчивые физические и химические сочетания: D

→

C

→

D.

Наступательные и оборонительные кризисы. В кризисах действия

противоборствующих сторон по своему характеру бывают наступатель-

ными и оборонительными. Наступательные действия состоят в нападе-

нии на противника, повреждении его собственности, захвате спорного

объекта, изоляции, изгнании, пленении противника и иных актах, кото-

рые направлены на прямое ущемление интересов противостоящей сто-

роны. Оборонительные действия заключаются в удержании спорного

объекта, самозащите, защите от уничтожения или повреждения матери-

альных ценностей и т.п. Главное различие между ними в том, что обо-

рона — это попытка удержания имеющегося на данный момент соотно-

шения позиций, сохранения тех своих интересов, которые до сих пор

реализовались беспрепятственно, тогда, как наступление меняет соот-

ношение позиций и направлено на утверждение нереализованных ин-

тересов. Различие между этими действиями в достаточной мере услов-

но, поскольку в реальных кризисах они тесно переплетаются между со-

бой и легко переходят из одного в другое. Кроме того, наступление все-

гда подразумевает сохранение и защиту уже достигнутых позиций. Не-

даром говорят, что «наступление — лучший вид обороны».

Кризисы эскалации и деэскалации. Эскалация в буквальном

смысле означает расширение, наращивание и обострение кризисов. В

нашей печати этот термин получил распространение с 60-х годов про-

шлого века, когда США стали расширять свои агрессивные действия в

Индокитае. К основным признакам, свидетельствующим об эскалации

кризисов, относятся:

• интенсификация взаимодействий, при которой каждое последующее

воздействие сторон друг на друга выше по интенсивности, чем преды-

дущее;

180

• расширение сторонами используемых способов и методов воздейст-

вий (переход от отдельных ударов к операциям, перерастание демонст-

раций в мятежи и т.п.);

• «генерализация» конфликта, то есть переход к более глубоким про-

тиворечиям по сравнению с теми, которые имели место в начале проти-

воборства (вовлечение в него новых участников, возрастание объемов

потребляемых ресурсов и т.п.).

Для кризисов эскалации характерным является развертывание

событий по своеобразной спирали: действия одной стороны вызывают

контрдействие другой, и это последнее действие отнюдь не адекватно

по своим последствиям предыдущему.

Из эскалации кризисы могут перейти в деэскалацию (затухание),

когда указанные признаки сохраняются, но как бы меняют свой знак на

противоположный: снижается интенсивность действий, сокращается

набор используемых способов борьбы, сужается территория конфликта,

уменьшается число участников. Затухание кризисов не всегда свиде-

тельствует об их завершении. После некоторого временного затишья

кризис может разразиться с новой силой, и таких циклов может быть

несколько.

Разрушающие кризисы приводят к гибели одной, нескольких или

всех сторон, участвующих в конфликте. Прямо противоположными яв-

ляются реставрирующие кризисы, которые направлены на восстанов-

ление статус-кво, возвращение системы в исходное состояние. Приме-

ром реставрирующего кризиса может служить неудавшийся путч 1992

года, связанный с попытками восстановления в нашей стране коммуни-

стического режима.

Трансформирующие кризисы связаны с борьбой за переход сис-

темы в некоторое новое, более предпочтительное состояние. К ним от-

носятся разного рода перестройки, реформы и инновации, выгодные

одним, невыгодные вторым и непонятные для третьих. Примером

трансформирующего кризиса является ведущаяся в нашей стране с

2000 года вялотекущая реформа жилищно-коммунального хозяйства.