Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Фтизиатрия

Подождите немного. Документ загружается.

Фердинанд Зауэрбрух (1875—

1951).

Выдающийся германский хирург,

один из основателей хирургического

лечения туберкулеза легких.

стороне пораженного легкого.

Первая успешная торакопла-

стика была сделана в Герма-

нии П. Фридрихом в 1907 г.

Она заключалась в полном од-

номоментном удалении 8 ре-

бер (со II по IX) вместе с над-

костницей, межреберными

мышцами и была очень трав-

матичной и опасной. С тече-

нием времени методика тора-

копластики была модифици-

рована и усовершенствована в

Германии Ф. Зауэрбрухом. В

середине прошлого века в Рос-

сии Н. Г. Стойко и Л. К. Бо*

гуш предложили менее трав-

матичные варианты торако-

пластики.

После резекции ребер

уменьшается объем соответст-

вующей половины грудной

клетки и падает эластическое

напряжение легочной ткани.

Движения легкого при дыха-

нии становятся ограниченны-

ми вследствие нарушения целостности ребер и функции дыха-

тельных мышц, а затем формирования неподвижных костных

регенератов из оставленной реберной надкостницы. В колла*

бированном легком уменьшается всасывание токсичных про-

дуктов, создаются условия для спадения каверны и развития

фиброза. Таким образом, торакопластика наряду с механиче-

ским эффектом вызывает определенные биологические изме-

нения, способствующие репарации при туберкулезе.

Каверна после торакопластики редко закрывается посред-

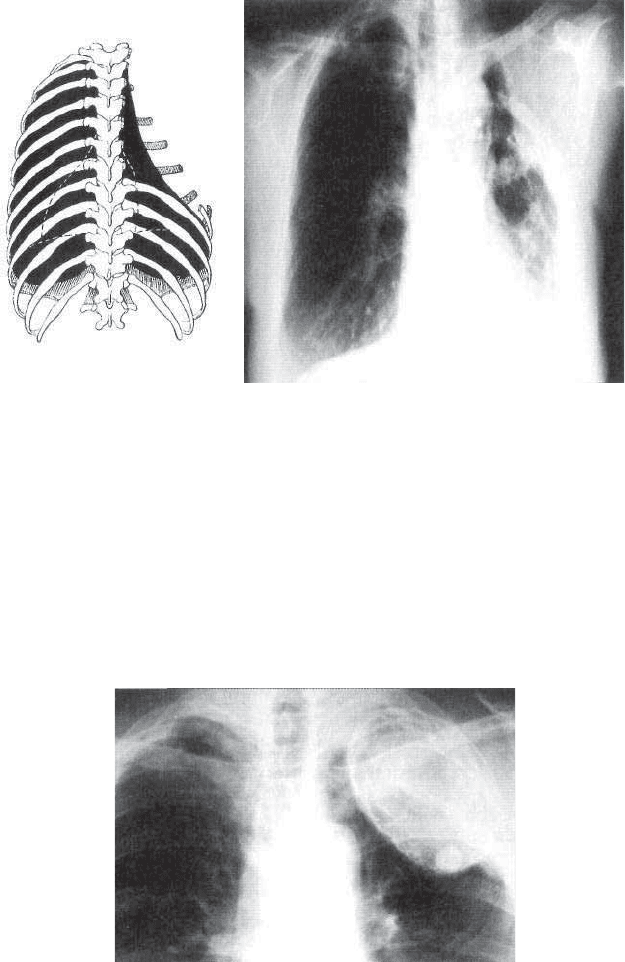

ине. 23.7. Состояние органов

грудной клетки через 3 года

после левосторонней пнев*

монэктомии. Значительное

уменьшение левой половины

грудной клетки. Средосте-

ние резко смещено в левую

сторону. В небольшой левой

плевральной полости фиб-

розная пломба. Правое лег-

кое увеличено и занимает

часть левой половины груди

(«легочная грыжа»). КТ.

460

ством образования рубца или плотного инкапсулированного

казеозного очага. Чаще она превращается в узкую щель с эпи*

телизированной внутренней стенкой. Во многих случаях ка-

верна только спадается, но остается выстланной изнутри гра-

нуляционной тканью с очагами казеозного некроза. Естест-

венно, что сохранение такой каверны может быть причиной

обострения процесса и его прогрессирования через различные

сроки после операции.

Торакопластику производят, как правило, при деструктив-

ных формах туберкулеза в случаях противопоказаний к резек-

ции легкого. Оперируют в фазе стабилизации туберкулезного

процесса. Результаты торакопластики более благоприятны при

малых и средних размерах каверны, если в легочной ткани и

стенке каверны не развился выраженный фиброз. Срочным по-

казанием к торакопластике может быть кровотечение из кавер-

ны. При остаточной плевральной полости у больных хрониче-

ской эмпиемой плевры и бронхоплевральном свище торакопла-

стика в сочетании с мышечной пластикой (торакомиопластика)

часто является незаменимой эффективной операцией.

Торакопластику хорошо переносят люди молодого и сред-

него возраста. В возрасте старше 55—60 лет показания к ней

ограничены.

Чаще применяют одноэтапную торакопластику с поднадко*

стничной резекцией задних отрезков верхних 5—7 ребер

(рис. 23.8). Ребра удаляют на одно*два

ниже расположения

нижнего края каверны (по прямой переднезадней рентгено-

грамме). При больших верхнедолевых кавернах верхние 2—3

ребра должны быть удалены почти полностью. После опера-

ции накладывают давящую повязку на 1,5—2 мес.

Из возможных послеоперационных осложнений следует

предупреждать ателектаз легкого на стороне операции. Для

этого необходимо контролировать опорожнение бронхиально-

го дерева от мокроты путем откашливания и санационной

фибробронхоскопии.

Полная эффективность торакопластики варьирует в преде-

лах 75—85 %. При этом функциональное состояние больных,

даже при двусторонних операциях, остается удовлетвори-

тельным.

Экстраплевральная пломбировка. Лечебный коллапс пора-

женной части легкого у некоторых больных можно осуществить

не торакопластикой, а помещением пломбы между грудной

стенкой (внутригрудной фасцией) и отслоенной париетальной

плеврой. Для пломбировки используют силиконовый мешок с

гелем соответствующего объема, который легко принимает

нужную форму и не вызывает патологической реакции тканей

(рис. 23.9). Больные переносят такую операцию легче, чем то-

ракопластику. Однако отдаленные результаты применения си-

ликоновой пломбы при туберкулезе легких еще неизвестны.

461

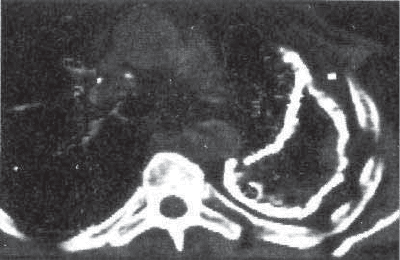

Рис. 23.8. Состояние после семиреберной торакопластики слева. Ле-

вое легкое значительно уменьшено в объеме.

Схема резекции ребер (вид сзади) и передне*задняя рентгенограмма.

Операции на каверне. Для дренирования в каверну вводят

катетер путем прокола грудной стенки. Через катетер нала-

живают постоянную аспирацию содержимого каверны с по-

мощью специальной отсасывающей системы. Периодически

в каверну вводят лекарственные вещества. При использова-

нии тонкого дренажа*катетера (микроирригатора) возможна

Рис. 23.9. Силиконовая экстраплевральная пломба слева (операция

по поводу кавернозного туберкулеза).

462

достаточно длительная са-

нация каверны местным

применением лекарственных

препаратов.

В благоприятных случаях

у больных отмечают выра-

женное клиническое улучше-

ние. Содержимое каверны

постепенно становится бо-

лее жидким, прозрачным и

приобретает серозный харак-

тер, МБТ в содержимом ка-

верны исчезают. Полость

уменьшается в размерах. Од-

нако заживления каверны

обычно не происходит. В

связи с этим дренирование

чаще применяют в качестве вспомогательного метода перед

другой операцией — резекцией, торакопластикой или кавер*

нопластикой.

Вскрытие и открытое лечение каверны (кавернотомию)

применяют при больших и гигантских полостях с ригидными

стенками, когда другие операции противопоказаны из*за

большой распространенности процесса или плохого функцио-

нального состояния больного.

Перед операцией необходимо точное определение локали-

зации каверны с помощью КТ. После операции в течение 4—

5 нед в процессе открытого местного лечения применяют там-

понаду с противотуберкулезными химиопрепаратами, обра-

ботку полости низкочастотным ультразвуком или лазером.

Стенки каверны постепенно очищаются, прекращается бакте*

риовыделение, снижается интоксикация. На втором этапе хи-

рургического лечения выполняют закрытие полости путем то-

ракопластики, мышечной пластики или сочетания этих мето-

дов — торакомиопластики.

При хорошей

санации одиночной каверны и отсутствии

МБТ в ее содержимом возможна одномоментная операция —

кавернотомия с кавернопластикой. Каверну вскрывают, ее

стенки выскабливают и обрабатывают антисептиками, ушива-

ют устья дренирующих бронхов и затем полость в легком.

Возможно также закрытие каверны мышечным лоскутом на

ножке (каверномиопластика).

Иногда кавернопластика возможна и при двух близко рас-

положенных кавернах, которые в процессе операции соединя-

ют между собой в единую полость. Одномоментная каверно-

пластика — клинически эффективная операция, которая хоро-

шо переносится больными.

Видеоторакоскопическая санация полости плевры. Этот ме*

Рис. 23.10. Видеоторакоскопиче-

ская санация туберкулезной эм-

пиемы. Удаление пленок фиб-

рина.

463

а

Рис. 23.11. Торакостома.

а — «окно» в грудной стенке по-

сле окончания операции; б —

сформированная торакостома.

б

тод санации полости плевры заключается в механическом уда-

лении из полости плевры гноя, казеозных масс, наложений

фибрина, ликвидации замкнутых скоплений патологического

содержимого, промывании растворами противотуберкулезных

препаратов и антисептиков. Как правило, санация является

продолжением диагностической видеоторакоскопии. После

осмотра плевральной полости оптическим торакоскопом, со-

единенным с монитором, выбирают место для второго тора*

копорта. Через него вводят в плевральную полость аспиратор,

щипцы, крючки и другие инструменты для санации

(рис. 23.10). После окончания манипуляций через имеющиеся

проколы грудной стенки в полость плевры вводят 2 дренажа

для постоянной аспирации.

Торакостомия. Этот метод заключается в резекции отрезков

2—3 ребер с вскрытием полости эмпиемы и подшиванием

краев кожи к глубоким слоям раны. В грудной стенке образу-

ется «окно». Оно позволяет проводить открытое лечение эм-

пиемы плевры путем промывания и тампонады полости, об-

работки ее низкочастотным ультразвуком, облучения стенок

лазером (рис. 23.11).

Ранее торакостомию при туберкулезной эмпиеме широко

применяли в качестве первого этапа перед торакопластикой.

В настоящее время показания к торакостомии сужены.

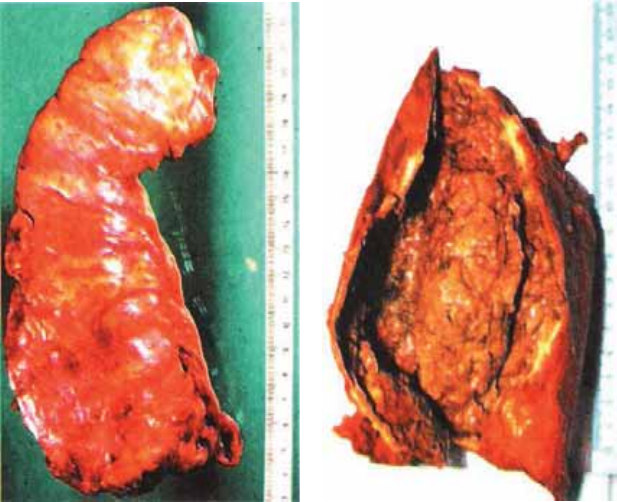

Плеврэктомия, декортикация легкого. При туберкулезе та-

кую операцию производят у больных хронической эмпиемой

плевры, пиопневмотораксом, хроническим экссудативным

плевритом с толстыми, часто кальцинированными наложе-

ниями на плевральных листках (рис. 23.12). Операция заклю-

чается в удалении всего плеврального мешка с гноем, казеоз*

464

Рис. 23.12. Хроническая туберкулезная эмпиема слева с толстыми и

плотными стенками плеврального мешка. КТ.

ными массами, фибрином (рис. 23.13). Толщина стенок этого

мешка, которыми являются париетальная плевра и наложения

на висцеральной плевре, может превышать 2—3 см. Операцию

иногда называют «эмпиемэктомией», подчеркивая ее ради-

кальный характер при эмпиеме плевры. У ряда больных с эм-

пиемой и одновременным поражением легкого удаление меш-

ка эмпиемы сочетают с резекцией легкого (кавернозный про-

цесс с бронхоплевральным свищом или без свища, цирроз,

бронхоэктазы). В некоторых случаях вместе с гнойным плев-

ральным мешком приходится удалять и все легкое (плевро*

пневмонэктомия).

После удаления мешка эмпиемы и фиброзного панциря с

легкого оно расправляется и заполняет соответствующую по-

ловину грудной полости. Дыхательная функция легкого посте-

пенно улучшается. В отличие от торакопластики плеврэкто*

мия с декортикацией легкого является восстановительной

операцией.

Удаление лимфатических узлов. При хронически текущем

первичном туберкулезе казеозно*некротические лимфатиче-

ские узлы в корне легкого и средостении часто являются ис-

точником интоксикации и распространения туберкулезной

инфекции. Иногда отмечают одновременное туберкулезное

поражение бронхов, прорыв казеозных масс в просвет бронха

с формированием бронхонодулярного свища, образование в

бронхе камня — бронхолита. Величина пораженных лимфати-

ческих узлов, их топография, степень кальцинации и возмож-

ные осложнения широко варьируют (рис. 23.14).

Хирургическое удаление казеозно*некротических лимфати-

ческих узлов является высокоэффективной операцией с ми-

нимальным числом осложнений, хорошими ближайшими и

отдаленными результатами. При необходимости двусторонне*

465

а

б

Рис. 23.13. Хроническая туберкулезная эмпиема плевры.

а — париетальная стенка удаленного гнойного мешка. Видны вдавления от

ребер, прилежавших к париетальной стенке; б — содержимое гнойного меш-

ка — казеозно*некротические массы, гной, фибрин. Фото операционного

препарата.

го вмешательства можно оперировать либо последовательно

двухэтапно, либо одноэтапно из двух трансплевральных досту-

пов или срединной стернотомии.

Операции на бронхах. Прошивание и пересечение бронха

пораженной доли легкого ведут к ее обтурационному ателек-

тазу. В результате создаются условия для репаративных про-

цессов в области каверны, а закрытие просвета бронха спо-

собствует прекращению бактериовыделения. Однако клиниче-

ская эффективность операций, направленных на создание об*

турационного ателектаза, часто оказывается низкой из*за ре*

канализации бронха. В связи с этим их применяют редко, по

особым показаниям.

Гораздо большее значение имеет резекция бронха с нало-

жением бронхиального анастомоза. Она показана больным с

посттуберкулезным стенозом главного бронха, бронхолитом,

бронхонодулярным свищом. Иссечение пораженного отрезка

466

а

б

в

г

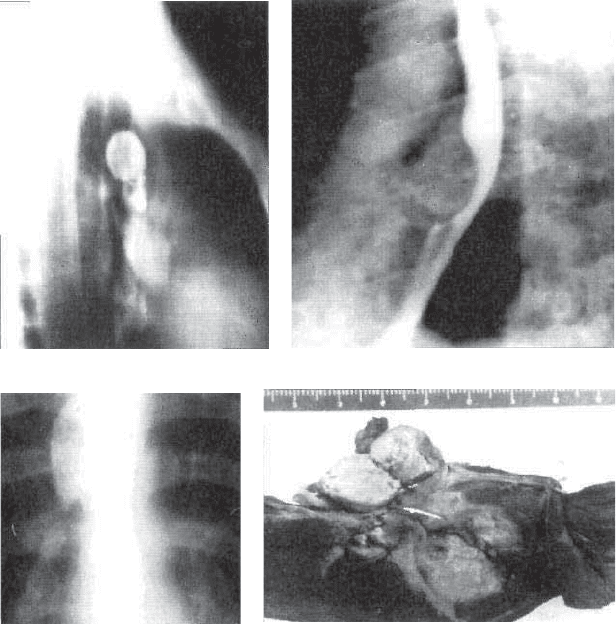

Рис. 23.14. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.

а — паратрахеальный казеозно*некротический лимфатический узел справа.

Боковая рентгенограмма; б — казеозно*некротический лимфатический узел в

заднем средостении, сдавление пищевода. Левосторонняя эзофагограмма; в —

паратрахеальный казеозно*некротический лимфатический узел справа. Фраг-

мент прямой рентгенограммы. г — верхняя доля правого легкого с легочным

компонентом первичного комплекса и большим казеозно*некротическим

лимфатическим узлом. Стрелкой указан нодулоброхиальный свищ. Фото опе-

рационного препарата.

бронха и восстановление бронхиальной проходимости позво-

ляют сохранить у некоторых больных все легкое или его часть

(рис. 23.15).

Показания к основным операциям при различных формах

туберкулеза органов дыхания и варианты применяемых опера-

тивных вмешательств представлены в табл. 23.7.

В последние 30—40 лет опасность оперативных вмеша*

467

Таблица 23.7. Показания к основным операциям при туберкулезе

органов дыхания

Форма ту-

беркулеза

Первич-

ный ком-

плекс, ту-

беркулез

внутри*

грудных

лимфати-

ческих уз-

лов

Очаговый

туберкулез

Туберкуле-

ма

Казеозная

пневмония

Каверноз-

ный тубер-

кулез

Фиброзно*

каверноз*

ный, цир*

ротиче*

ский ту-

беркулез

Хрониче-

ский экс*

судатив*

ный плев-

рит, тубер-

кулезная

эмпиема

Показания к операции

Хроническая интоксикация.

Большие размеры лимфатиче-

ских узлов. Сдавление бронха,

пищевода. Первичная каверна

или большая туберкулема в лег-

ком. Незаживающий нодуло*

бронхиальный свищ. Бронхолит.

Рубцовый стеноз бронха. Цирроз

легкого

Конгломерат очагов. Сохранение

активности, рецидив туберкуле-

за. Желание больного продол-

жать работу, не совместимую по

закону с состоянием здоровья

(туберкулезные очаги в легких)

Интоксикация. Бактериовыделе*

ние. Диаметр более 3 см. Увели-

чение размеров. Распад, сек-

вестр. Множественные туберку-

лемы в одной доле. Трудность

отличения от рака

Прогрессирующее течение без

тенденции к отграничению

Батериовыделение. Каверна в

средней или нижней доле легко-

го. Множественные каверны, ка-

верна и туберкулема в одной до-

ле. Каверна с секвестром. Кавер-

на с грибами. Рубцовый стеноз

дренирующего бронха

Разрушенное легкое. Гигантская

каверна, множественные кавер-

ны в легком или доле. Каверна с

обширной диссеминацией, ате-

лектазом, бронхоэктазами, Руб-

цовым стенозом главного брон-

ха, бронхоплевральным свищом

Невозможность расправления

легкого и облитерации плевраль-

ной полости

Операция

Малая резекция лег-

кого или лобэктомия

с удалением казеоз*

ных узлов. Удаление

бронхолита. Ушива-

ние отверстия в

бронхе. Лобэктомия с

резекцией бронха.

Резекция бронха с

анастомозом

Малая резекция лег-

кого

Малая резекция лег-

кого. Лобэктомия

Пневмонэктомия.

Лобэктомия

Лобэктомия. Сег*

ментэктомия

Пневмонэктомия.

Лобэктомия. Торако-

пластика. Дренирова-

ние каверны. Кавер-

нотомия. Каверно*

пластика

Плеврэктомия с де-

кортикацией легко-

го. Видеоторакоско*

пическая санация.

Торакостомия, тора-

копластика, торако*

миопластика

468

а

б

в

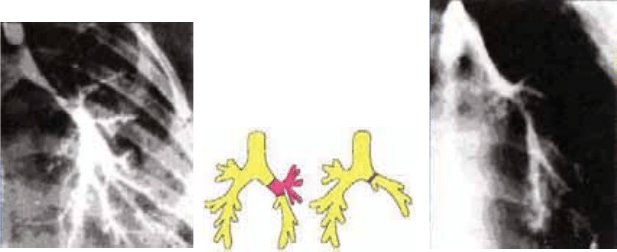

Рис. 23.15. Посттуберкулезный стеноз левого главного бронха.

а — бронхограмма с отчетливо выявленным стенозом; б — схема верхней лоб*

эктомии с резекцией главного бронха и бронхиальным анастомозом; в — по-

слеоперационная бронхограмма. Просвет бронха восстановлен.

тельств при туберкулезе легких значительно снизилась, воз-

росла их эффективность. Сформировался крупный и важный

раздел торакальной хирургии — фтизиохирургия. На ее долю в

России приходится около половины всех операций на легких.

Эффективность хирургического лечения больных туберкуле-

зом легких приблизилась к 90 %.

23.3. Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум

Искусственный пневмоторакс (ИП) — это введение воздуха

в плевральную полость для создания коллапса пораженного

легкого. До открытия специфических химиопрепаратов ИП

считали наиболее эффективным методом лечения больных ту-

беркулезом легких, особенно его деструктивных форм.

Широкое применение противотуберкулезных препаратов и

оперативных вмешательств у больных туберкулезом значи-

тельно сократили показания к лечению ИП. В настоящее вре-

мя его применяют у ограниченной группы больных каверноз-

ными формами туберкулеза легких в случаях недостаточной

эффективности химиотерапии.

Лечебный эффект ИП обусловлен уменьшением эластиче-

ского растяжения легкого. В условиях относительного коллап-

са частично или полностью спадаются каверны, снижается

интенсивность всасывания токсинов и рассеивания МБТ, ус-

коряются репаративные процессы.

Основным показанием к наложению ИП является деструк-

тивный туберкулез со свежей каверной без значительного

469