Попечителев Е.П. Кореневский Н.А. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника: Теория и проектирование

Подождите немного. Документ загружается.

нальном подходе, при использовании специализированных

и

универсаль-

ных микропроцессоров, микроконтроллеров или более сложных вычис-

лительных систем (от ПЭВМ до вычислительных комплексов универса-

льного или специального назначений). Эта предварительная задача опыт-

ными разработчиками может решаться мысленным моделированием

(экспериментом) или прорисовкой вариантов структур технической реа-

лизации. Точных рекомендаций по выбору структур реализации

устройств обработки электрофизиологической информации нет. Однако

практика построения известных устройств позволяет сформулировать

ряд практических рекомендаций.

1. При решении задач регистрации амплитудных, частотных и вре-

менных параметров сигналов с «хорошо различимыми» характерными

точками (частота пульса, частота сердечных сокращений, частота дыха-

ния, длительность межпульсового интервала и т. д.), а также для получе-

ния простейших характеристик этих параметров (усреднение на задан-

ном интервале, выход сигнала за заданный амплитудный, частотный или

временной диапазон, выполнение простейших расчетных отношений и

т. д.) целесообразно использовать структурно-функциональный подход.

Этот же подход удобно использовать при построении автономных и де-

шевых приборов для регистрации сопротивлений, разности потенциалов

или токов биологически активных точек, при регистрации «простейших»

параметров кожно-гальванического рефлекса, при измерениях фотомет-

рических параметров различных биологических сред-тканей.

Разработка структурной схемы

всего

устройства начинается с анализа

структуры его входной части, в которую, как правило, включаются элект-

роды для регистрации соответствующего электрофизиологического сиг-

нала или оптико-электрические измерительные преобразователи и уси-

лители (возможно,с гальванической развязкой, схемой подавления син-

фазной помехи и т. п.). Для улучшения соотношений с/ш рекомендуется

использовать пассивные и активные фильтры. Выделение характерных

точек типа минимумов или максимумов из аналоговых сигналов можно

осуществлять соответствующими амплитудными детекторами или после

предварительного дифференцирования нуль-органами. Условия пересе-

чения аналоговым сигналом фиксированных уровней или условия выхо-

да сигнала за пределы уровней дискриминации (или сравнения) проверя-

ются с помощью схем сравнения (компараторов). Для запоминания ана-

логовых сигналов с возможной дальнейшей их индикацией аналоговыми

регистрирующими приборами используются устройства выборки-хране-

ния. Усреднение параметров аналогового сигнала за заданный период

удобно осуществлять с помощью активных интеграторов. При измерении

сопротивлений биообъекта удобно использовать схемы преобразования

сопротивления в напряжение на основе операционных усилителей. Для

378

получения параметров, определяющих частоту следования исследуемых

сигналов, обычно сигнал с датчика усиливается, возможно, фильтруется

и с помощью компараторов превращается в прямоугольные импульсы,

которые подсчитываются счетчиком зафиксированное время измерения.

При этом для хранения промежуточных результатов часто используют

дополнительные регистры, подключаемые через соответствующие де-

шифраторы к цифровым индикаторам. Сигналы начальной установки

счетчика, записи информации в промежуточные регистры, периода вре-

мени измерения вырабатываются простейшим устройством управления.

Аналогично строятся устройства для определения длительности интерва-

лов между характерными точками сигнала. Отличие заключается в том,

что измерение производится путем заполнения счетчиков импульсами

фиксированной частоты за время между характерными точками. При ис-

пользовании цифровой индикации для визуализации параметров, выра-

женных в аналоговой форме, в форме цифровых эквивалентов использу-

ют соответствующие аналого-цифровые преобразователи.

Принцип структурно-функционального проектирования часто испо-

льзуют при построении приборов графической или магнитной регистра-

ции физиологических сигналов. В этих случаях к графопостроителю или

магнитному регистратору (магнитографу) проектируются соответствую-

щие одноканальные или многоканальные электронные приставки.

Приставки для графических регистраторов, как правило, содержат

один или несколько каналов усиления сигналов. Возможно применение

схем подавления синфазных помех, усилителей с гальванической развяз-

кой, схем фильтрации. Для решения проблем сопоставимости результа-

тов различных измерений в этих приборах используют специальные ка-

либровочные генераторы, вырабатывающие импульсы стандартной амп-

литуды и частоты, а усилительные схемы каналов снабжаются регулято-

рами коэффициентов усиления и нулевой линии. Для управления

двигателями графических регистраторов используются специальные

усилители мощности и схемы стабилизации частоты вращения.

Магнитные регистраторы отличаются тем, что для записи низкочас-

тотных электрофизиологических сигналов на магнитную ленту необхо-

димо использовать соответствующие модуляторы, а при считывании ин-

формации — демодуляторы. Обычно используют амплитудную, частот-

ную или импульсную (амплитудную, частотную, временную, широтную

или фазовую) модуляции. '

2. При возрастании сложности функций, реализуемых приборами и

устройствами регистрации и обработки физиологической информации,

например при решении задач определения вероятностных характеристик

сигналов (расчет дисперсии, параметров законов распределения, энтро-

пии, индекса напряжения по Баевскому и т. д.), вычисления признаков,

379

характеризующих структурные различные особенности сигналов (вычис-

ление мощности под кривой, определение показателей асимметрии, вы-

числение амплитудных и временных отношений различных сегментов

полуволн сигналов

и т.

д.), выделение параметров, характеризующих раз-

личные частотные или временные составляющие сигналов, меры сходст-

ва

и

т. д., рекомендуется использовать микропроцессоры или микроконт-

роллеры, программа работы которых записывается в постоянных запоми-

нающих устройствах. При наличии больших объемов промежуточных

данных в микропроцессорных системах предусматривают блоки опера-

тивной памяти. При этом съем, предварительное усиление и фильтрация

данных, а также подавление синфазных помех могут производиться соот-

ветствующими аналоговыми элементами и узлами. Далее осуществляет-

ся преобразование аналогового сигнала в цифровой код, в период или ча-

стоту следования импульсов и передача соответствующей информации в

микропроцессорную систему или микроконтроллер. Согласование рабо-

ты отдельных узлов и блоков осуществляется либо по программе работы

микропроцессорной системы, либо с помощью специальной системы

управления. При регистрации и обработке многоканальной информации

решаются вопросы коммутации каналов, мультиплексирования и дему-

льтиплексирования данных, поступающих в микропроцессорную систе-

му и выводимых из нее. При построении автономных приборов и

устройств, выполняемых на микропроцессорах и микроконтроллерах,

отображение информации, как правило, осуществляется средствами циф-

ровой индикации без применения дисплеев.

3. При выборе структуры устройств обработки информации, особен-

но при многоканальной обработке, необходимо учитывать вопросы быст-

родействия, которые определяются частотными характеристиками иссле-

дуемых процессов, количеством регистрационных каналов, выбираемы-

ми алгоритмами обработки информации, требованиями к оперативности

обработки (обработка

в

реальном времени или допустимость обработки с

задержкой по отношению к приему данных) и т. д.

Частотные диапазоны основных типов физиологических сигналов ле-

жат в относительно низкочастотной области, поэтому специальных тре-

бований к полосе частот аналого-цифровых преобразователей обычно не

предъявляется. Требования к частоте дискретизации в преобразователях

аналог—код определяются

в

основном рекомендациями известной теоре-

мы Котельникова, которую в практических приложениях можно сформу-

лировать следующим образом. Частота дискретизации аналогового сиг-

нала выбирается

не

меньше двойной частоты информативной высокочас-

тотной гармонической составляющей искомого процесса. Например, для

сигналов типа ЭКГ рекомендуют выбирать частоту дискретизации в пре-

делах 250 + 700 Гц [13].

380

При использовании микропроцессоров и микроконтроллеров для об-

работки аналоговых сигналов следует иметь в виду, что частота смены

данных определяется тактом работы соответствующих аналого-цифро-

вых преобразователей и при реализации требований обработки в реаль-

ном времени необходимо учитывать, что все вычислительные

и

управля-

ющие команды, связанные с приемом и обработкой вновь поступающих

данных, должны выполняться в промежутках между командами чтения

данных с соответствующих преобразователей. Если это требование вы-

полнить не удается, то в соответствующих устройствах или системах ис-

пользуют ряд технических приемов, связанных

с

применением буферной

памяти, «быстрых» алгоритмов обработки, включая методы распаралле-

ливания вычислительных процедур, несколько параллельно работающих

микропроцессоров.

Достаточно часто создают устройства предварительной обработки

данных, построенных, например, по структурно-функциональному прин-

ципу, с применением сопроцессоров, специализированных процессоров

И т. д.

При отсутствии требований на скоростную обработку данных в реа-

льном времени и при значительных объемах данных обычно организуют

предварительную запись информации на магнитные носители или в опе-

ративную память достаточных объемов. Обмен данными с микропроцес-

сором производят в одном из трех режимов: командный обмен, в режиме

прерывания или прямого доступа к памяти.

4. При реализации задач со сложными вычислительными алгоритма-

ми, например с использованием преобразований

Фурье,

Уолша, корреля-

ционного анализа, при обработке изображений сигналов, записанных на

промежуточные носители, построении экспертных систем, решении за-

дач формирования и ведения баз данных

и

других используют универса-

льные или специализированные вычислительные машины или сети на их

основе. В настоящее время для этих целей широко используются персо-

нальные ЭВМ (ПЭВМ), которые обмениваются данными с медицинским

оборудованием' через стандартные интерфейсы или специально разраба-

тываемые контроллеры. Предпочтение ПЭВМ отдается и в том случае,

когда

даже

при простых алгоритмах обработки данных желательно иметь

хорошую систему отображения данных (таблицы, графики, поясняющие

тексты и т. д.). Как и при использовании микропроцессоров, в случае не-

достаточных мощностей ПЭВМ применяют сопроцессоры, устройства

предварительной обработки данных, сети из ПЭВМ и

т.

д. Обмен данны-

ми с внешними устройствами осуществляют в режимах программного

обмена, прерывания или прямого доступа к памяти ПЭВМ.

Часто оценку технического уровня разработки и выбор предпочтите-

льного варианта решений осуществляют методами экспертного оценива-

381

ния с использованием аддитивных критериев'

[70].

В этом случае форми-

руется группа высококвалифицированных экспертов, вырабатывающих

систему показателей, по которым будет производиться сравнительная

оценка вариантов различных технических решений. При проектировании

изделий медицинской техники в качестве таких показателей обычно ис-

пользуют точность регистрации искомых параметров (XI); быстродейст-

вие (производительность) (Х2); функциональные возможности (количе-

ство регистрируемых параметров, количество измерительных каналов,

тип регистрируемых сигналов и (или) показателей и т. д.) (ХЗ); надеж-

ность (Х4); ремонтопригодность (Х5); стоимость прибора или устройства

(Х6); стоимость разработки (Х7); время разработки (Х8); габариты (Х9);

весовые характеристики (X10); скорость технической реализации (XI2) и

т. д. При проектировании медицинских приборов

и

устройств стремятся к

увеличению первых пяти показателей (XI

-5-

Х5 )

и к

уменьшению осталь-

ных (Х6 * XI2), то есть в процессе проектирования необходимо обеспе-

чить выполнение целого ряда противоречивых требований, что не всегда

является тривиальной задачей.

В приведенном перечне различные показатели могут быть измерены

в различных шкалах. Например, показатель быстродействия может ха-

рактеризоваться количеством операций, выполняемых в единицу време-

ни, и измеряться по числовой шкале интервалов в весьма широком диапа-

зоне, а показатель ремонтопригодности может

быть

выражен через шкалу

наименований или классов с упорядочением номеров классов по возрас-

танию степени ремонтопригодности от неремонтопригодной до отлично

ремонтопригодной. Этот же показатель может быть выражен и через сис-

тему функций принадлежностей по шкале понятий ремонтопригодности

[69]. Некоторые показатели, в свою очередь, могут быть представлены

целым рядом показателей, измеряемых в различных шкалах

и

диапазонах

(в приведенном примере показатель ХЗ).

Чтобы обеспечить сопоставимость показателей, измеренных в раз-

личных шкалах

и

диапазонах, их предварительно нормируют и приводят

к единому диапазону, например к интервалу [-1* + 1], [0

4-

1], [0 10] и

т. д. В зависимости от целей и решаемых задач эксперты каждому из по-

казателей присваивают весовой коэффициент, характеризующий его

роль в обеспечении поставленной цели проектирования.

Как правило, весовые коэффициенты для всех показателей выбирают

в одном и том же диапазоне, например [-1 -ь 1]. Причем следует иметь в

виду, что один и тот же показатель для различных типов изделий меди-

цинской техники может иметь различные весовые коэффициенты.

В качестве интегрального показателя, характеризующего уровень

того или иного технического решения, может быть выбран показатель I,

вычисляемый по формуле

382

i=E<v

(10.5)

причем если показатели

Xj

измеряются в положительном числовом диа-

пазоне, то весовые коэффициенты показателей, улучшающие характери-

стики проектируемой техники, выбирают в положительном поддиапазо-

не, а ухудшающие характеристики — в отрицательном поддиапазоне.

При этом предпочтение отдается техническим решениям с большими

значениями показателя I.

Иногда для оценки уровня проектируемой медицинской техники ис-

пользуют критерий вида:

1

п

ff

» А » В

Л Л

vv

i=1 Л

'ч> jq

(10.6)

или его упрощенные модификации.

Здесь

п

— число решаемых задач с текущим номером q,

y

q

—•

показа-

тель сложности решаемой задачи как балльная оценка, A,

q

— величины

показателей, рост которых приводит

к

увеличению эффективности разра-

ботки в целом, Bj

q

— показатели, рост которых уменьшает эффектив-

ность разработки, Aj

cp

,

Bj

cp

— средние (или номинальные) значения пока-

зателей по сравниваемым техническим решениям, а,

ч

,

Pj

q

— весовые ко-

эффициенты соответствующих показателей,

R

q

— логическая функция,

принимающая значение 1, если показатели лежат в допустимых преде-

лах,

0

—

если нет.

Большей величине F соответствует большая эффектив-

ность технического решения.

В соответствии с классификационными признаками с точки зрения

принципов проектирования

и

структурной организации выделяют прибо-

ры, системы и комплексы, реализуемые на основе структурно-функцио-

нального подхода, по схемам классических автоматов, с использованием

универсальных и специализированных микропроцессорных наборов и

систем, на основе микроконтроллеров и с применением электронных и

вычислительных машин различных типов и назначений.

Как уже было отмечено, при проектировании устройств обработки

сигналов выделяют устройства с жесткой логикой функционирования и

программно-управляемые приборы, системы и комплексы. Эти устройст-

ва могут проектироваться по структурно-функциональному принципу,

по схемам классических автоматов (Мили, Мура, микропрограммного

управления

и

др.), с использованием универсальных и специализирован-

ных микропроцессорных наборов и систем, на основе микроконтролле-

ров и с применением электронных вычислительных машин, систем и

комплексов различных типов и назначений. Все более широкое примене-

383

ние находят ПЭВМ и комплексы на их основе, которые через систему

контроллеров, интерфейсов, устройств предварительной обработки ин-

формации, построенным по перечисленным выше принципам, подключа-

ются к биообъекту. При реализации структурно-функционального прин-

ципа проектирования, в соответствии

с

заданными целями, необходимо:

— определить функции и алгоритмы работы, реализуемые проекти-

руемым устройством или системой обработки физиологической инфор-

мации;

— определить набор операций, необходимый для реализации иско-

мых функций и алгоритмов;

— выбрать соответствующие технические средства;

— установить связи между отдельными элементами и узлами.

После выполнения этих задач можно сформировать структуру

устройства. Операционные и управляющие автоматы, построенные по

классическому принципу, используются достаточно редко; все большее

предпочтение отдается использованию микропроцессорных наборов и

микроконтроллеров различных типов и назначений. Реализация соответ-

ствующих функций и алгоритмов обработки данных и управления в та-

ких устройствах и системах осуществляется программно. Часто устрой-

ства, построенные на основе ми1фопроцессорных наборов и (или) микро-

контроллеров, используют

в

качестве дополнительных средств предвари-

тельной обработки информации.

10.4. МИКРОПРОЦЕССОРЫ В УСТРОЙСТВАХ

ОБРАБОТКИ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В работе [17] приводится ряд определений, характерных для приме-

няемых

в

биотехнических системах средств вычислительной техники.

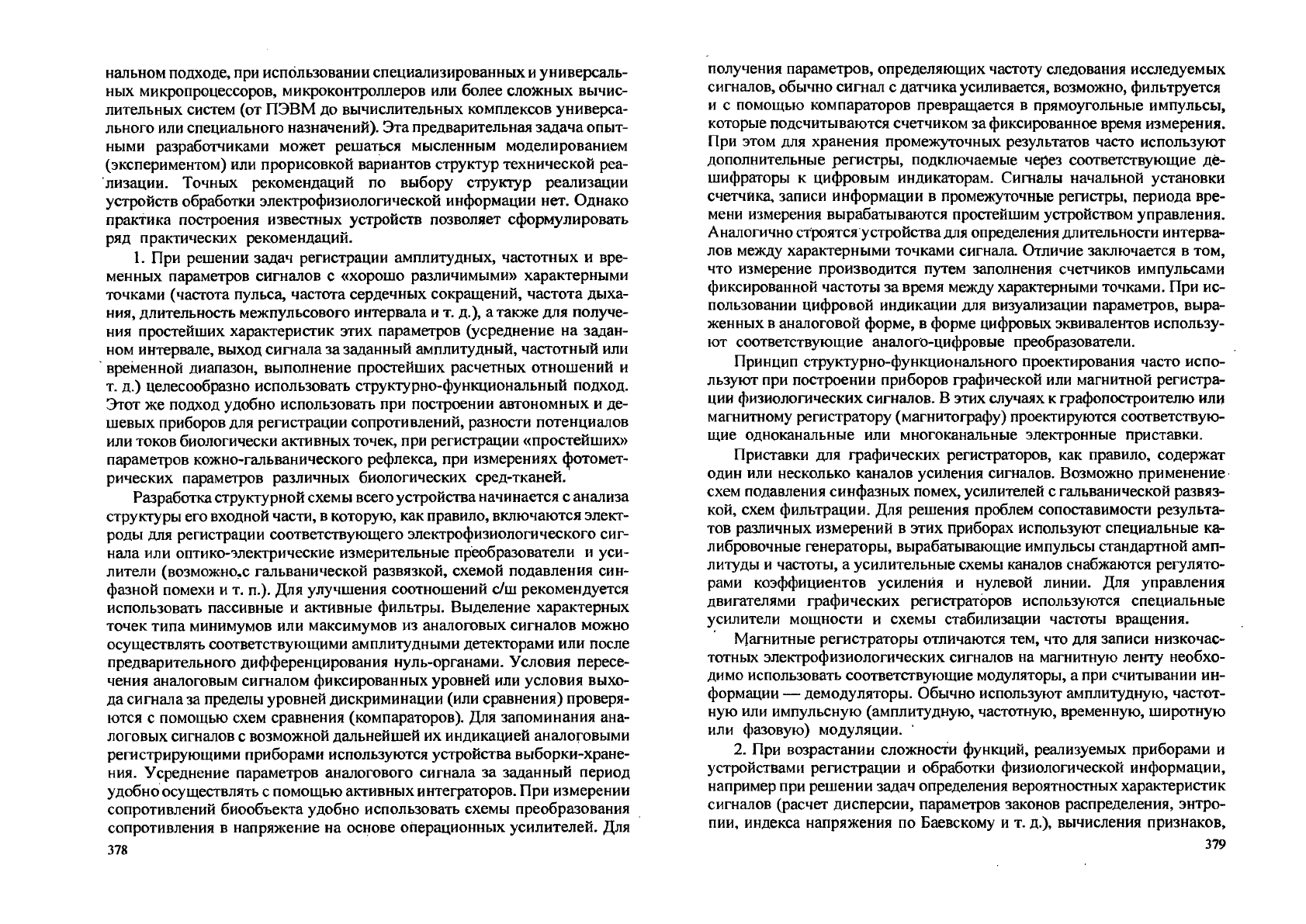

1. Микропроцессор (МП)—программно-управляемое устройство об-

работки цифровой информации и управления, выполненное на одной или

нескольких БИС.

2. Микропроцессорный комплект (МПК) — совокупность МП и дру-

гих функциональных БИС, совместимых по связям, электрическим пара-

метрам и конструкции.

3. Микропроцессорная система (МПС) — собранная в единое целое

совокупность МП и других БИС одного или нескольких МПК, организо-

ванная в работающую вычислительную или управляющую систему. Раз-

личают

МПС

на базе одного МП

и

мультимикропроцессорные системы.

4. МикроЭВМ — конструктивно законченное вычислительное или

управляющее устройство, построенное на основе МПК со своим источни-

ком питания, клавиатурой ввода-вывода и другими элементами, позволя-

ющими использование микроЭВМ со своим программным обеспечени-

ем.

384

ВУ

Рис. 10.7. Схема.типовой МПС

5. Архитектура МП — логическая организация МП, отражающая его

структуру, способы обращения ко всем доступным элементам структуры,

способы представления и форматы данных, набор операций, выполняе-

мых МП, способы адресации данных, характеристик и назначение выра-

батываемых МП управляющих сигналов и реакцию МП на внешние сиг-

налы.

6. Шинная структура организации связей — один из основных архи-

тектурных принципов, характеризующих способ организации связей

между устройствами внутри самого МП и с внешней средой. Выделяют

три типа шин: адресная, данных и управления. На практике с целью со-

кращения количества вводов-выводов БИС часто используют объединен-

ную шину адресов и данных.

Микропроцессорные системы, как и МП, могут быть универсальны-

ми и специализированными. На рис. 10.7 показана наиболее характерная

структура МПС с одним центральным МП.

Совокупность шин передачи информации в МПС называют магистра-

лью. В каждый момент времени по магистралям может передаваться то-

лько одно сообщение, посылаемое одним источником и предназначенное

для одного или нескольких приемников. По шине адреса указывается код

адреса функциональных блоков, для которых предназначается информа-

ция, передаваемая по шине данных.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) служит для хранения

неисполняемой части программы и может работать только в режиме вы-

дачи информации. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) испо-

льзуется для хранения программ

и

промежуточных данных

и

может рабо-

тать в режимах записи, чтения и хранения информации. Эти термины

определены по отношению к МП, то есть термин «чтение» означает, что

МП читает информацию, например, из ОЗУ, а термин «запись» означает,

что информация из МП помещается на хранение в ОЗУ.

Для согласования МП с внешними устройствами (ВУ) используют

специальные адаптеры ввода-вывода (ABB), которые в простейшем слу-

чае могут быть представлены регистрами ввода-вывода. Обмен данными

13 Электрофизиологическая и фотометрическая 385

медицинская технология

с ВУ может осуществляться тремя способами: программно, в режиме

прерывания и прямого доступа к памяти (ПДП). При программном обме-

не внешние устройства рассматриваются МП как и все остальные функ-

циональные узлы с соответствующими адресами. Режим прерываний ха-

рактеризуется тем, что внешние устройства обращаются к МП по мере их

готовности к обмену, что исключает необходимость постоянного про-

граммного опроса внешних устройств, высвобождая тем самым ресурсы

МП

для другой работы. В режиме ПДП внешним устройствам разрешает-

ся обмен с памятью МПС без участия МП, что позволяет увеличивать со-

ответствующую скорость обмена информацией с ВУ.

В

тех случаях, когда разработчики планируют для потребителя подсо-

единение к магистрали функциональных дополнительных блоков (от-

крытый вариант МГ1С), магистраль обычно снабжается магистральными

усилителями (МУ), увеличивающими ее нагрузочную способность.

В более сложных вариантах, если при передаче сигналы необходимо

не только усиливать по мощности, но и преобразовывать, к магистралям

подключают соответствующие адаптеры.

На рис. 10.7 показан набор функциональных основных блоков, входя-

щих в МПС. Каждый из этих блоков может состоять из одной или неско-

льких БИС. Выбор МП и МПК для создания той или иной МПС не всегда

является тривиальной задачей из-за значительного количества различных

серий МПК, разнообразных и не всегда совместимых характеристик,

сложности требований к вычислительным и управляющим устройствам

и др.

К основным характеристикам, которые используются при сопостав-

лении и выборе МП, относят [16]:

ВИ

д мп (универсальный, специализированный, однокристальный

или многокристальный);

— технология изготовления (р-МОП, п-МОП, КМОП,

I

2

JI,

ТТЛ, ЭСЛ

и др.), информация о технологии позволяет ориентировочно судить о по-

требляемой мощности и среднем быстродействии;

— разрядность (2,4, 8, 16, 32) — длина информационного слова, од-

новременно обрабатываемая процессором;

— емкость адресуемой памяти, характеризующая возможности МП

по взаимодействию с запоминающими устройствами;

— принцип управления: с «жесткой логикой» или микропрограм-

мный;

— быстродействие, которое может характеризоваться продолжите-

льностью выполнения одной операции, числом операций типа обмен ре-

гисгр-регистр, выполняемых в секунду, тактовой частотой;

— .напряжение электропитания и потребляемая мощность;

— конструктивные данные.

386

В работе [17] предлагается набор основных критериев, которые по-

зволяют оценить требования

к

структуре

и

элементной

базе

МПС:

1.

Число МП, их разрядность, количество уровней прерывания, Число

регистров связи и объемы ОЗУ и ПЗУ определяются исходя из заданных

функций управления, обработки данных, отображения информации, свя-

зи с ВУ и т.д.

2. Необходимость реализации команд умножения, деления, работы с

плавающей запятой, вычисления специальных функций определяется

при анализе типов производимых вычислений.

3. Оценка ориентировочного объема программ позволяет определить

требуемые объемы ОЗУ и ПЗУ с учетом использования средств отладки,

роль которых возрастает с ростом объема программы.

4. Важным требованием при выборе типа МП является наличие соот-

ветствующих средств отладки и его контролепригодность, определяю-

щая удобство контроля и поиска неисправностей.

5. При использовании нескольких МП решаются вопросы единства

программного обеспечения.

6. Большинство МПС работают в реальном масштабе времени. Это

означает, что средняя скорость обработки данных должна

быть

выше ско-

рости поступления данных. Если это затруднительно, при выбранных ти-

пах МП и структуры МПС используют буферизацию данных на входе

МПС.или строят многопроцессорные системы различной архитектуры.

В практических приложениях используются различные микропро-

цессорные наборы.

Общим вопросом построения МП, их программированию, особенно-

стям включения посвящена обширная специальная литература [61—64]

и др.

Полное описание даже одного типа

МП

требует достаточно большего

объема и не является предметом данного издания. Здесь же приведены

несколько типовых примеров, которые

хотя и

выполнены не на новейших

микросхемах, но позволяют понять общие принципы построения микро-

процессорных систем.

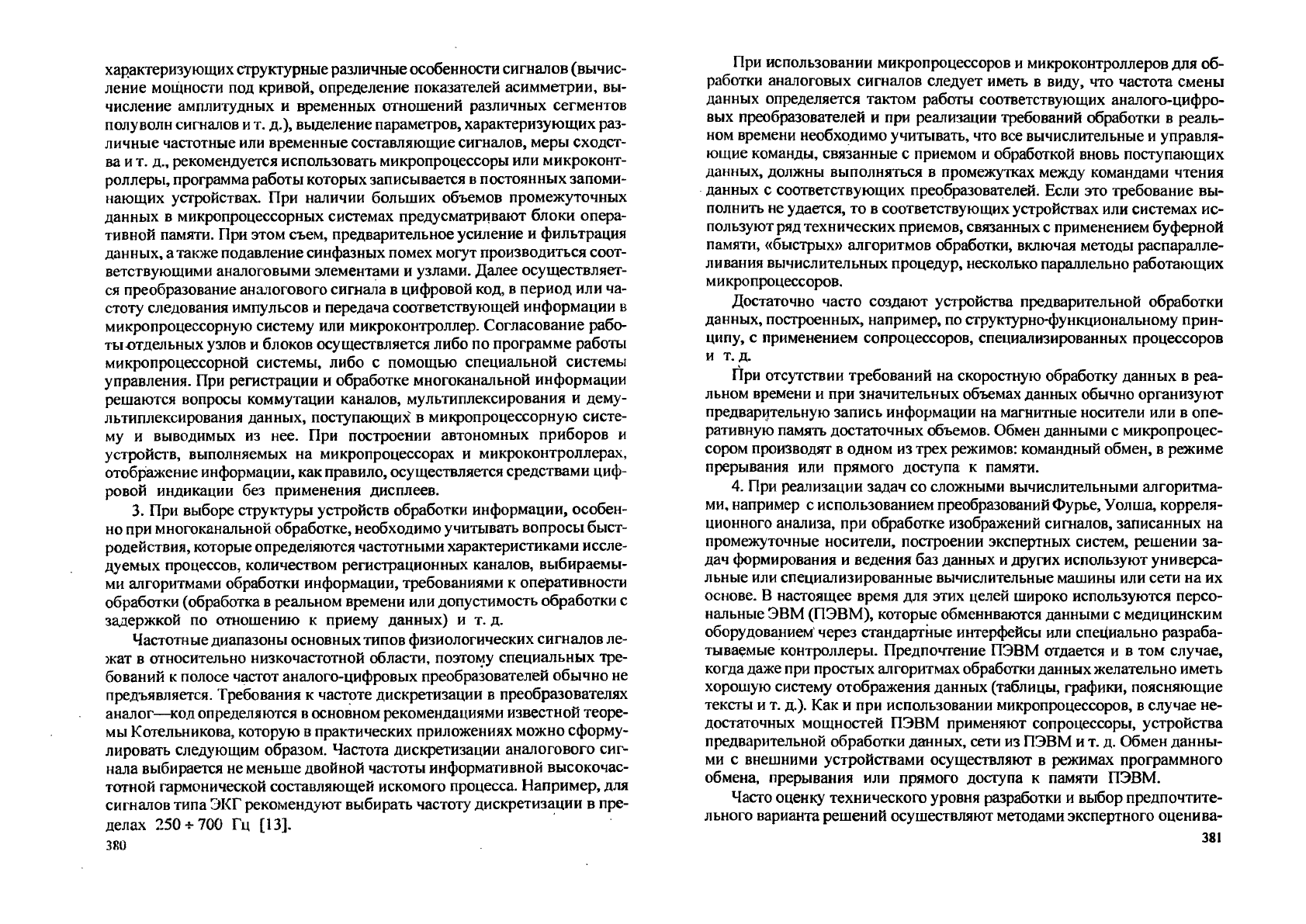

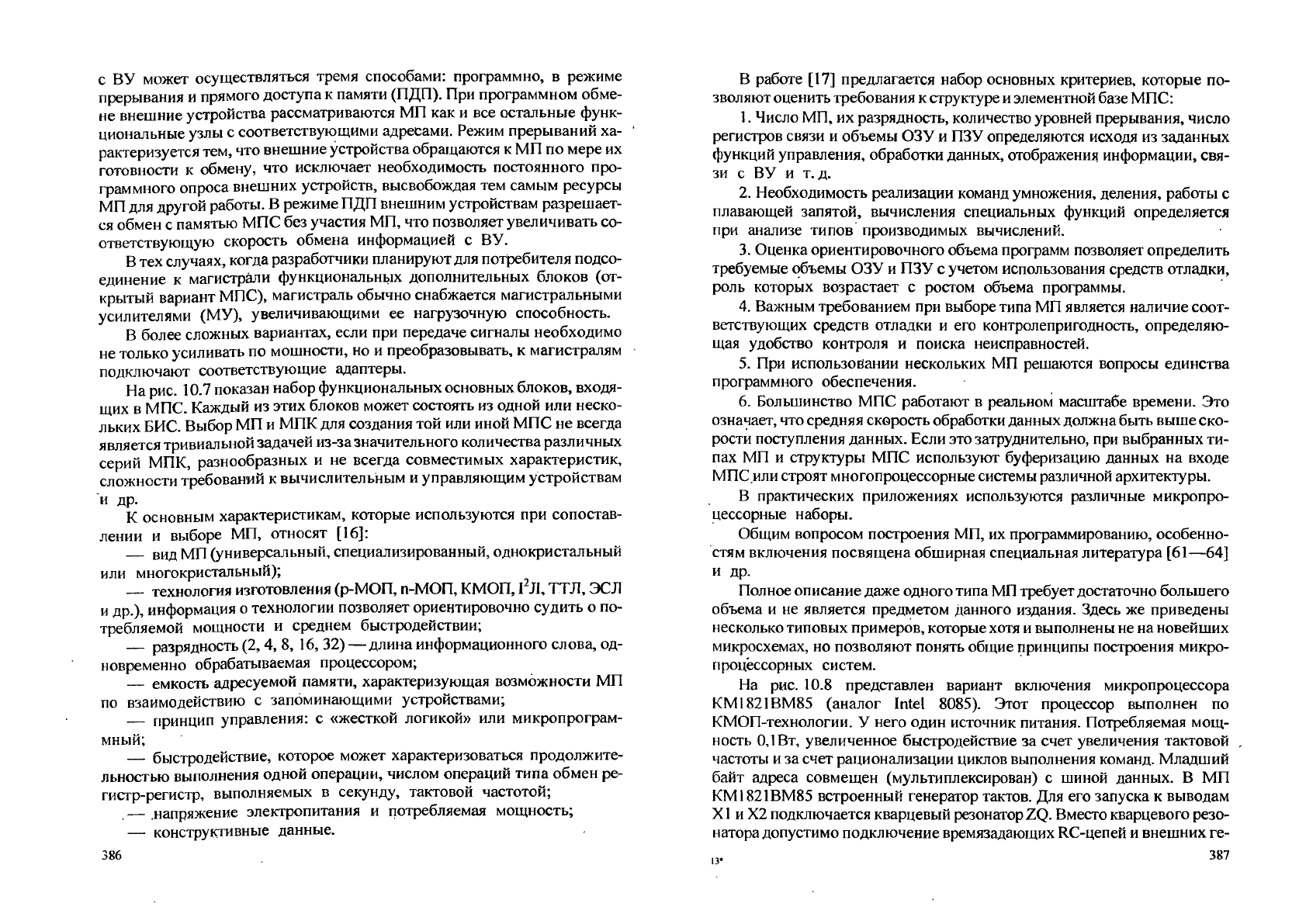

На рис. 10.8 представлен вариант включения микропроцессора

КМ1821ВМ85 (аналог Intel 8085). Этот процессор выполнен по

КМОП-технологии. У него один источник питания. Потребляемая мощ-

ность

0,1 Вт,

увеличенное быстродействие за счет увеличения тактовой

частоты

и

за счет рационализации циклов выполнения команд. Младший

байт адреса совмещен (мультиплексирован) с шиной данных. В МП

КМ1821ВМ85 встроенный генератор тактов. Для его запуска к выводам

X1

и

Х2 подключается кварцевый резонатор

ZQ.

Вместо кварцевого резо-

натора допустимо подключение времязадающих RC-цепей и внешних ге-

Di-KMiciems

ПЛ.

«г

CPU

soo

XI

CLK

н :Х2

so

RESIN

SI

AU

GND'

•BOUT

SID

'

INTA

RDY

l№M

TRAP

WR

RST J J

RD

RST «.J

AD0-AD7

RST 5,5

IMTX

HLDA

HOLD

тг.

|3U

33

|

30

32

38

ОЕ

D3

19-12

CLK

~У AfcAlT

ALE

AD0-AD7 gN)

—( DQ-D7 )—

\

RD (INTA)

(

Цикл "чтение"

АР0-АР7«>УП

\

D0-D7

WR

_Г

Цикл "шпцсь"

Рис. 10.8. Схема включения МП типа 1821ВМ85

нераторов тактовых импульсов, цепь

R1, С1

и ключ

S1

формируют сигнал

сброса МП в начальное состояние.

Сигналы на выходах SO и S1 характеризуют состояние МП (напри-

мер. 00-режим останова). К выходам CLK (тактовая частота) и RESOUT

(начальная установка) могут подключаться входы синхронизации и сбро-

са других устройств

МПС.

Вход SID и выход SOD—вход и выход после-

довательных данных соответственно. Старшие A8-S-A15 и младшие

АО

* А7 разряды адреса фиксируются регистрами D2-D3 типа

КР580ИР82 или ИР83 по стробу выдачи адреса ALE. Буфер типа данных

D4

двунаправленный типа КР580ВА86/87, направление передачи опреде-

ляется сигналом RD. Управление устройствами памяти и вводй-вывода

производится с помощью трех сигналов: Ю/М (ввод-вывод/память), WR

(запись) и RD (чтение).

В микросхеме КМ1821ВМ85 пять входов прерываний. Вход INTR

аналогичен по функции входу INT МП КР580ВМ580, то есть при получе-

нии сигнала INTR считывается с шины данных вектор прерывания, вы-

ставленный устройством, запросившим прерывание.

Обычно это команда RSTn, по которой осуществляется переход про-

граммы к команде, код которой хранится в ячейке с адресом 8п. Поступ-

ление сигналов на входы прерываний RSTn сразу инициализирует пере-

ход к команде, хранящейся в ячейке с адресом 8п. Адреса переходов по

входам RST 5.5, RST 6.5 и RST 7.5 определяются МП независимо от

внешнего устройства следующим образом: RST

5.5

—

002СН,

RST

6.5

—

0034Н, RST 7.5 — 003CH. Перечисленные прерывания могут быть про-

граммно замаскированы командой SIM. Прерывание по входу TRAP

388

DI-KPItl0re>t4

KI •

SlJ „

CI

F

: X2

RES

:GND

RDYI

RDV2

AENI

AEN2

CLK

READY

RESET

US

GND

CLK

READY

RESET

UJ

GND

TEST

MWMX

HOLC

MMI

INTR

A»-AI«

HLDA

ALE

ID/si

WR

RD

INTA

DT'R

ADO-лр?

DEN

С

D

OE

С

D

OE

D0-D7

D

OE

Рис. 10.9. Схема включения МП

не маскируемо и представляется по вектору адреса

24Н.

Приоритеты пре-

рываний определены

так:

TRAP; RST

7.5; RST 6.5;

RST

5.5;

INTR.

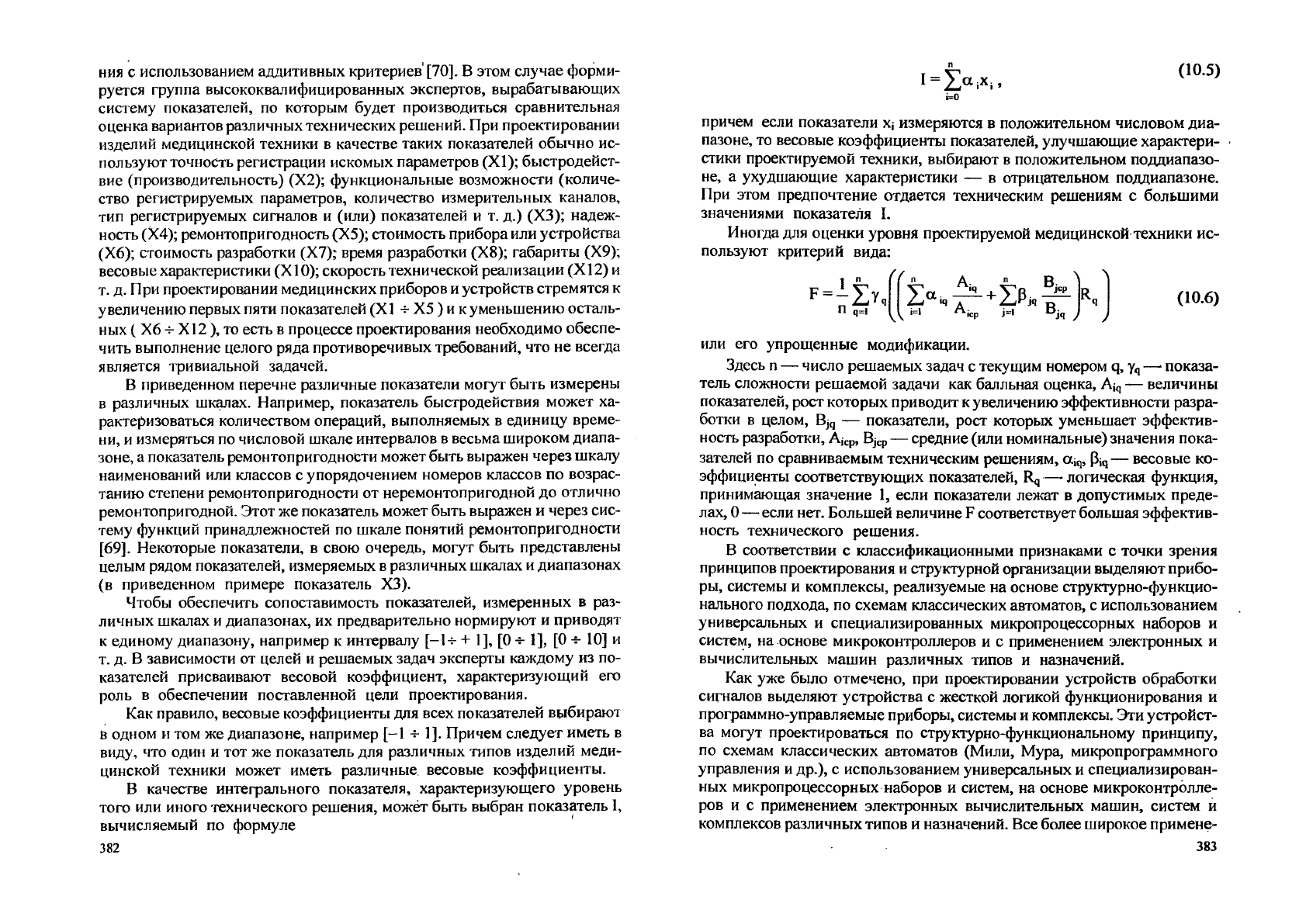

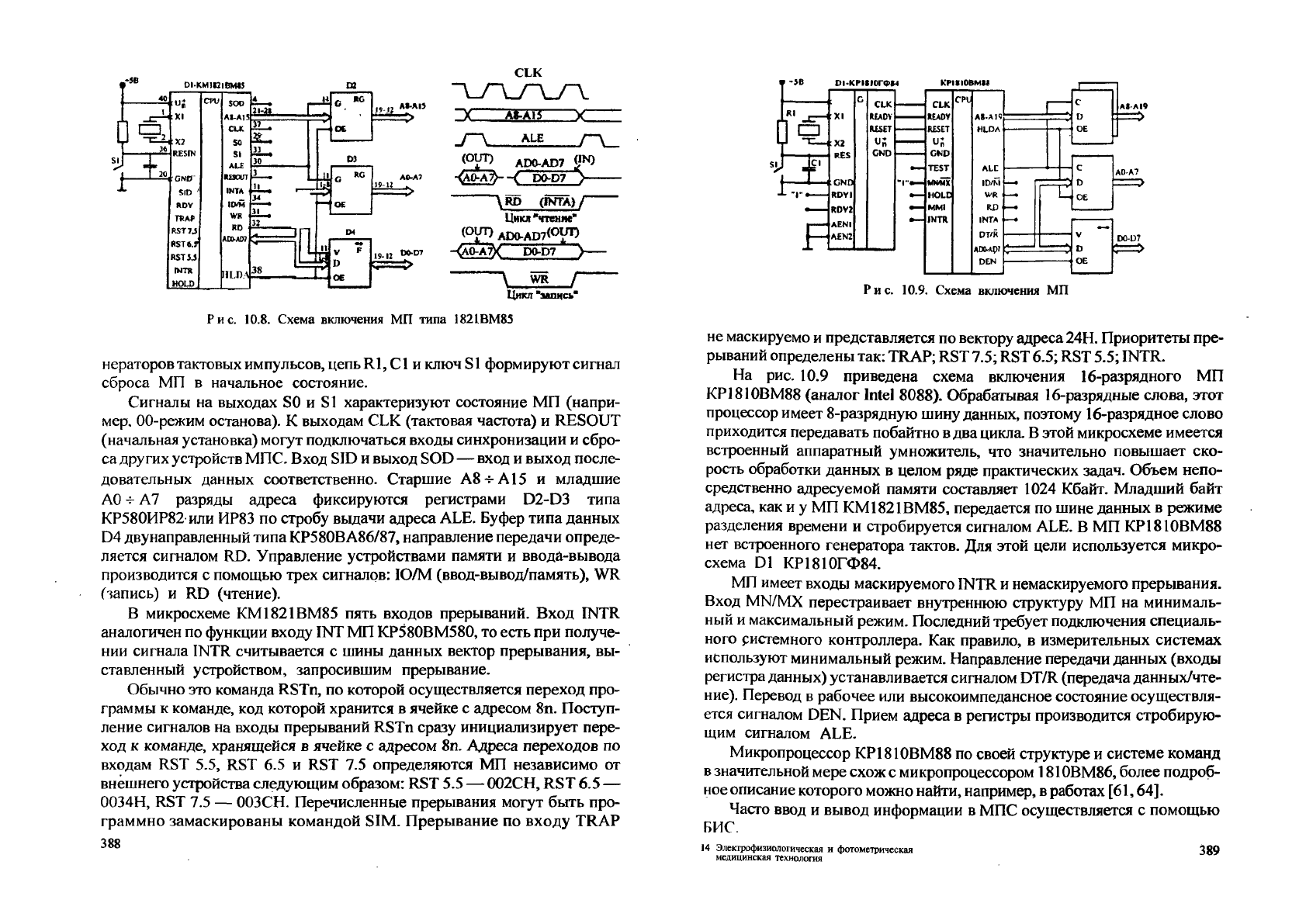

На рис. 10.9 приведена схема включения 16-разрядного МП

КР1810ВМ88 (аналог Intel 8088). Обрабатывая 16-разрядные слова, этот

процессор имеет 8-разрядную шину данных, поэтому 16-разрядное слово

приходится передавать побайтно

в

два цикла

В

этой микросхеме имеется

встроенный аппаратный умножитель, что значительно повышает ско-

рость обработки данных в целом ряде практических задач. Объем непо-

средственно адресуемой памяти составляет 1024 Кбайт. Младший байт

адреса, как и у МП КМ1821ВМ85, передается по шине данных в режиме

разделения времени и стробируется сигналом ALE. В МП КР1810ВМ88

нет встроенного генератора тактов. Для этой цели используется микро-

схема D1 КР1810ГФ84.

МП имеет входы маскируемого INTR и немаскируемого прерывания.

Вход MN/MX перестраивает внутреннюю структуру МП на минималь-

ный и максимальный режим. Последний требует подключения специаль-

ного системного контроллера. Как правило, в измерительных системах

используют минимальный режим. Направление передачи данных (входы

регистра данных) устанавливается сигналом DT/R (передача данных/чте-

ние). Перевод в рабочее или высокоимпедансное состояние осуществля-

ется сигналом DEN. Прием адреса в регистры производится стробирую-

щим сигналом ALE.

Микропроцессор КР1810ВМ88 по своей структуре и системе команд

в

значительной мере схож

с

микропроцессором 1810ВМ86, более подроб-

ное

описание которого можно найти, например,

в

работах [61,64].

Часто ввод и вывод информации в МПС осуществляется с помощью

БИС.

13 Электрофизиологическая и фотометрическая 385

медицинская технология

14

КИННШ

Рис. 10.10. Организация системы ввода-вывода

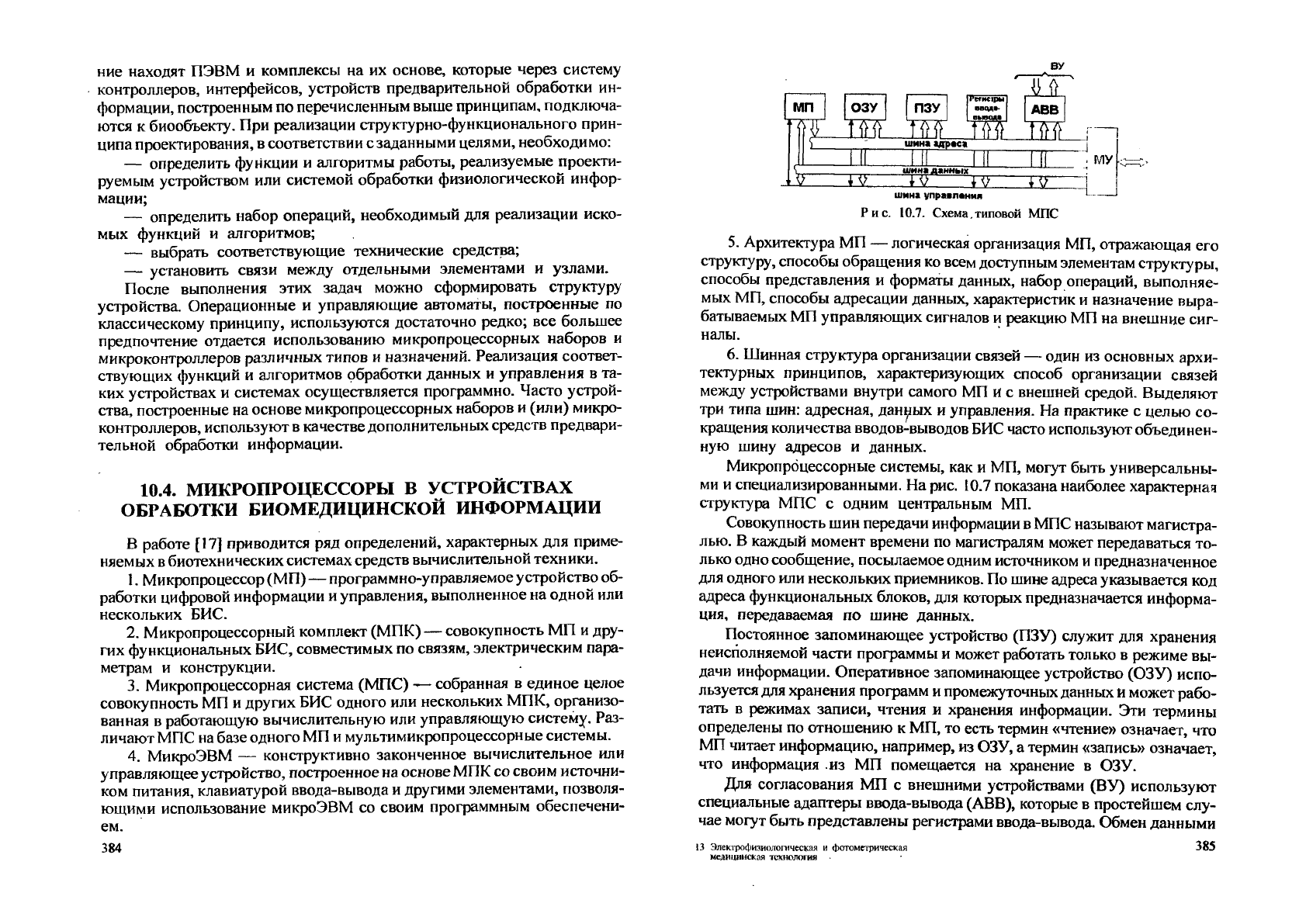

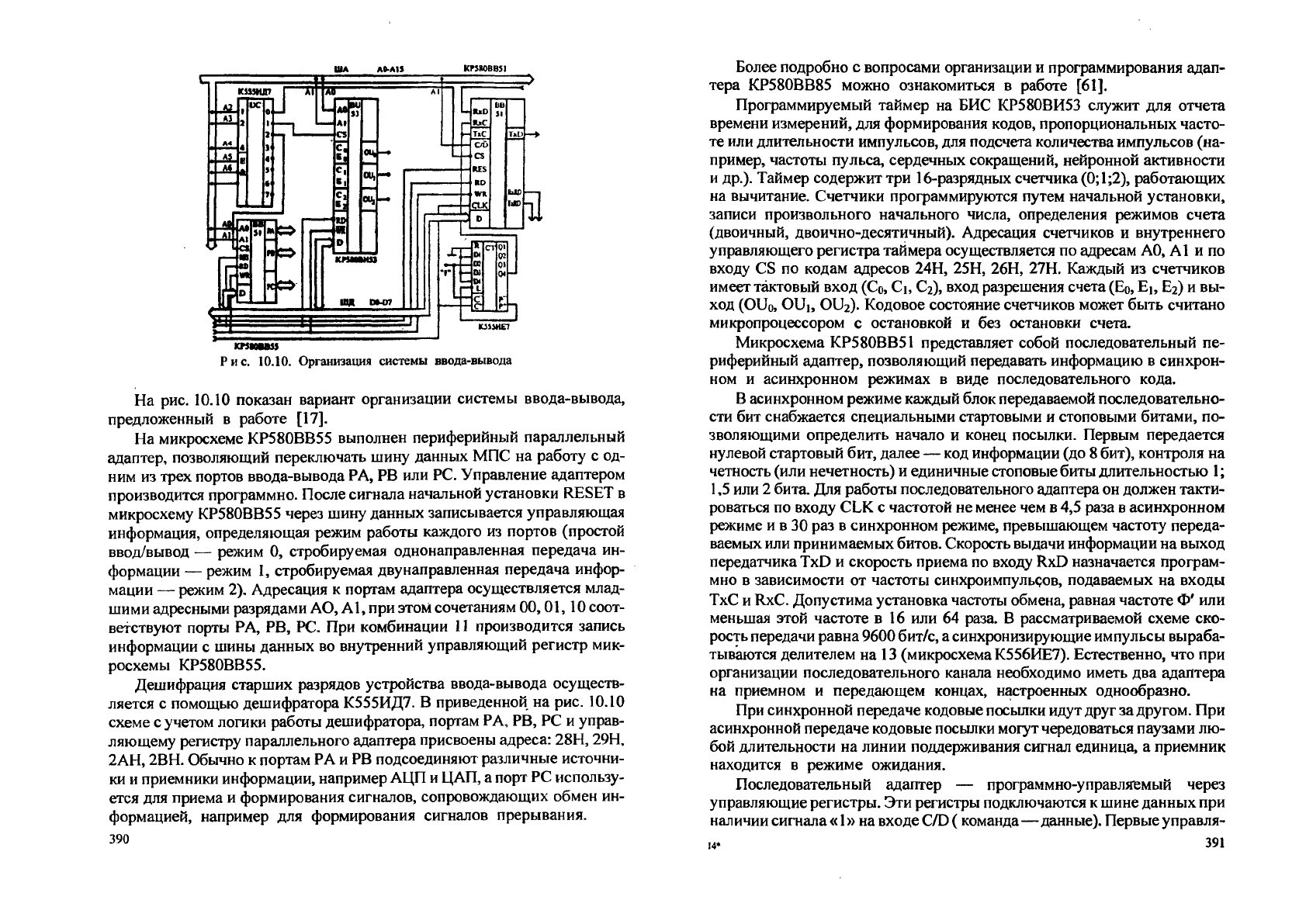

На рис. 10.10 показан вариант организации системы ввода-вывода,

предложенный в работе [17].

На микросхеме КР580ВВ55 выполнен периферийный параллельный

адаптер, позволяющий переключать шину данных МПС на работу с од-

ним из трех портов ввода-вывода РА, РВ или PC. Управление адаптером

производится программно. После сигнала начальной установки RESET в

микросхему КР580ВВ55 через шину данных записывается управляющая

информация, определяющая режим работы каждого из портов (простой

ввод/вывод — режим 0, стробируемая однонаправленная передача ин-

формации — режим I, стробируемая двунаправленная передача инфор-

мации — режим 2). Адресация к портам адаптера осуществляется млад-

шими адресными разрядами АО, А1, при этом сочетаниям 00,01,10 соот-

ветствуют порты РА, РВ, PC. При комбинации 11 производится запись

информации с шины данных во внутренний управляющий регистр мик-

росхемы КР580ВВ55.

Дешифрация старших разрядов устройства ввода-вывода осуществ-

ляется с помощью дешифратора К555ИД7. В приведенной на рис. 10.10

схеме с учетом логики работы дешифратора, портам РА, РВ, PC и управ-

ляющему регистру параллельного адаптера присвоены адреса: 28Н, 29Н,

2АН, 2ВН. Обычно к портам РА и РВ подсоединяют различные источни-

ки и приемники информации, например АЦП и ЦАП, а порт PC использу-

ется для приема и формирования сигналов, сопровождающих обмен ин-

формацией, например для формирования сигналов прерывания.

390

Более подробно с вопросами организации и программирования адап-

тера КР580ВВ85 можно ознакомиться в работе [61].

Программируемый таймер на БИС КР580ВИ53 служит для отчета

времени измерений, для формирования кодов, пропорциональных часто-

те или длительности импульсов, для подсчета количества импульсов (на-

пример, частоты пульса, сердечных сокращений, нейронной активности

и др.). Таймер содержит три 16-разрядных счетчика (0;1;2), работающих

на вычитание. Счетчики программируются путем начальной установки,

записи произвольного начального числа, определения режимов счета

(двоичный, двоично-десятичный). Адресация счетчиков и внутреннего

управляющего регистра таймера осуществляется по адресам АО,

А1

и по

входу CS по кодам адресов 24Н, 25Н, 26Н, 27Н. Каждый из счетчиков

имеет тактовый вход

(Со,

Сь С

2

), вход разрешения счета

(Ео,

Е

ь

Е

2

) и вы-

ход (OUo, OUi, OU

2

). Кодовое состояние счетчиков может быть считано

микропроцессором с остановкой и без остановки счета.

Микросхема КР580ВВ51 представляет собой последовательный пе-

риферийный адаптер, позволяющий передавать информацию в синхрон-

ном и асинхронном режимах в виде последовательного кода.

В

асинхронном режиме каждый блок передаваемой последовательно-

сти бит снабжается специальными стартовыми и стоповыми битами, по-

зволяющими определить начало и конец посылки. Первым передается

нулевой стартовый бит, далее — код информации (до

8

бит), контроля на

четность (или нечетность) и единичные стоповые биты длительностью 1;

1,5 или 2 бита. Для работы последовательного адаптера

он

должен такти-

роваться по входу CLK с частотой не менее чем в 4,5 раза в асинхронном

режиме и в 30 раз в синхронном режиме, превышающем частоту переда-

ваемых

или

принимаемых битов. Скорость выдачи информации на выход

передатчика TxD и скорость приема по входу RxD назначается програм-

мно в зависимости от частоты синхроимпульров, подаваемых на входы

ТхС и RxC. Допустима установка частоты обмена, равная частоте Ф' или

меньшая этой частоте в 16 или 64 раза. В рассматриваемой схеме ско-

рость передачи равна 9600 бит/с, а синхронизирующие импульсы выраба-

тываются делителем на 13 (микросхема К556ИЕ7). Естественно, что при

организации последовательного канала необходимо иметь два адаптера

на приемном и передающем концах, настроенных однообразно.

При синхронной передаче кодовые посылки идут друг за

другом.

При

асинхронной передаче кодовые посылки могут чередоваться паузами лю-

бой длительности на линии поддерживания сигнал единица, а приемник

находится в режиме ожидания.

Последовательный адаптер — программно-управляемый через

управляющие регистры. Эти регистры подключаются к шине данных при

нал ичии сигнала

«1»

на входе

C/D

( команда—данные). Первые управля-

14» 391

ющие слова подаются после начальной установки по входу RES и назна-

чают общий режим работы адаптера. Последующие команды, подавае-

мые при C/D=l, уточняют и изменяют режим управления.

По входам RD и WR устанавливается направление передачи инфор-

мации из регистров адаптера на шину данных МП или наоборот. В схеме

(см. рис. 10.10) управляющим регистрам соответствуют адреса 22Н и

23Н, а регистрам данных — 20Н или 21Н.

Входы RxRD и TxRD — готовность приемника и передатчика — мо-

гут использоваться

МП

для получения информации (например, по входам

прерывания) о готовности выдать на шину данных или принять с шины

данных очередной байт информации. Более подробно

о

работе и способах

программирования таймеров и последовательных адаптеров можно по-

знакомиться, например, в работе [61].

Классическим примером использования МПС в медицинской техни-

ке может служить семейство кардиомониторов, достаточно подробно

описанных в работе [17].

При проектировании МПС часто встречаются задачи, требующие

расширения памяти на несколько типовых микросхем, объединяющихся

в соответствующие матрицы. При этом производится буферизация шин

адресов, данных и управления.

Наращивание емкостной памяти может осуществляться двумя путя-

ми:

1.

Производится расширение разрядности памяти путем параллельно-

го включения БИС.

2. Производится наращивание числа ячеек памяти, объединяя БИС

памяти по входам, выходам и управления, за исключением сигнала выбо-

ра кристалла CS, а системы на входе CS определяют, какая из микросхем

включается в работу. Максимальное число объединяемых таким образом

БИС определяется допустимой емкостной нагрузкой на выходе микро-

схемы.

Для обеспечения совместной работы различных типов памяти выпус-

кают БИС ОЗУ

и

ПЗУ

с

аналогичными электрическими и конструктивны-

ми параметрами.

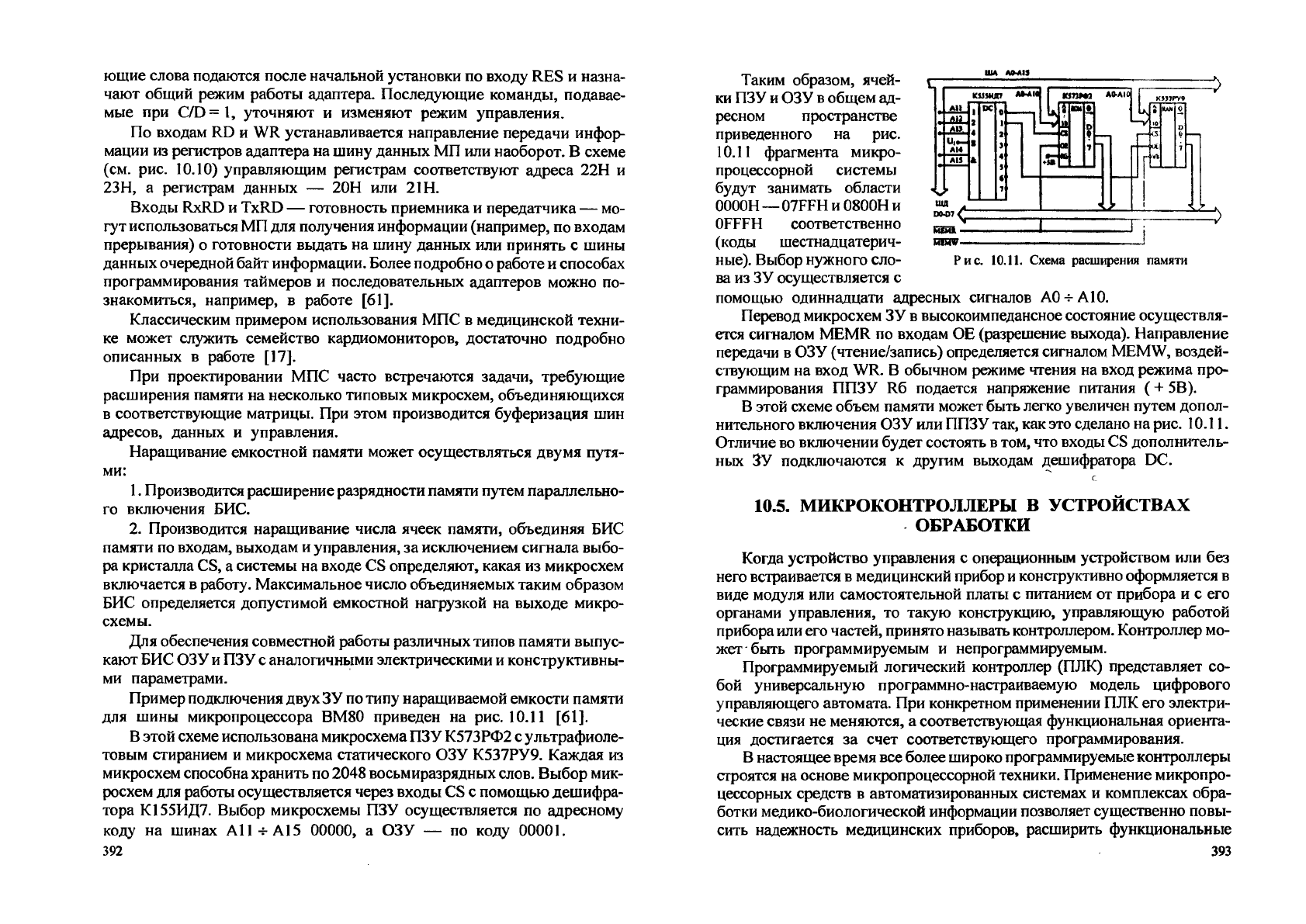

Пример подключения двух ЗУ

по

типу наращиваемой емкости памяти

для шины микропроцессора ВМ80 приведен на рис. 10.11 [61].

В

этой схеме использована микросхема ПЗУ К573РФ2

с

ультрафиоле-

товым стиранием и микросхема статического ОЗУ К537РУ9. Каждая из

микросхем способна хранить по 2048 восьмиразрядных

слов.

Выбор мик-

росхем для работы осуществляется через входы CS с помощью дешифра-

тора К155ИД7. Выбор микросхемы ПЗУ осуществляется по адресному

коду на шинах All ч-А15 00000, а ОЗУ — по коду 00001.

392

Таким образом, ячей-

ки ПЗУ

и

ОЗУ в общем ад-

ресном пространстве

приведенного на рис.

10.11 фрагмента микро-

процессорной системы

будут занимать области

0000Н—07FFH и 0800Н и

0FFFH соответственно

(коды шестнадцатерич-

ные). Выбор нужного сло-

ва из ЗУ осуществляется с

помощью одиннадцати адресных сигналов АО А10.

Перевод микросхем ЗУ в высокоимпедансное состояние осуществля-

ется сигналом MEMR по входам ОЕ (разрешение выхода). Направление

передачи в ОЗУ (чтение/запись) определяется сигналом MEMW, воздей-

ствующим на вход WR. В обычном режиме чтения на вход режима про-

граммирования ППЗУ R6 подается напряжение питания (+ 5В).

В этой схеме объем памяти может

быть

легко увеличен путем допол-

нительного включения ОЗУ или ППЗУ так, как это сделано на

рис.

10.11.

Отличие

во

включении будет состоять в том, что входы

CS

дополнитель-

ных ЗУ подключаются к другим выходам дешифратора DC.

с

10.5. МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ В УСТРОЙСТВАХ

ОБРАБОТКИ

Когда устройство управления с операционным устройством или без

него встраивается в медицинский прибор

и

конструктивно оформляется в

виде модуля или самостоятельной платы с питанием от прибора и с его

органами управления, то такую конструкцию, управляющую работой

прибора

или

его частей, принято называть контроллером. Контроллер мо-

жет быть программируемым и непрограммируемым.

Программируемый логический контроллер (ПЛК) представляет со-

бой универсальную программно-настраиваемую модель цифрового

управляющего автомата. При конкретном применении ПЛК его электри-

ческие связи не меняются, а соответствующая функциональная ориента-

ция достигается за счет соответствующего программирования.

В настоящее время все более широко программируемые контроллеры

строятся на основе микропроцессорной техники. Применение микропро-

цессорных средств в автоматизированных системах и комплексах обра-

ботки медико-биологической информации позволяет существенно повы-

сить надежность медицинских приборов, расширить функциональные

393

Рис. 10.11. Схема расширения памяти

<=

1

ж

ж

4

ж

2i u и

1

&

8

Ж

ПК

или_,

ЭВМ

И

из

Рис. 10.12. Типовая структура

программируемого контроллера

возможности программно-аппарат-

ных изделий, позволяет представлять

информацию в виде, удобном для ме-

дицинского персонала, собирать до-

полнительную информацию о значи-

мых диагностических признаках, по-

вышать уровень унификации и техно-

логичности производства.

Кроме этого имеется хорошая

возможность автоматизации процес-

сов тестирования, отладки, унифика-

ции аппаратных и программных модулей, что позволяет создавать соот-

ветствующую систему автоматизированного проектирования (САПР),

сокращающую сроки проектирования, разработки

и

освоения в производ-

стве медицинских приборов и комплексов [60].

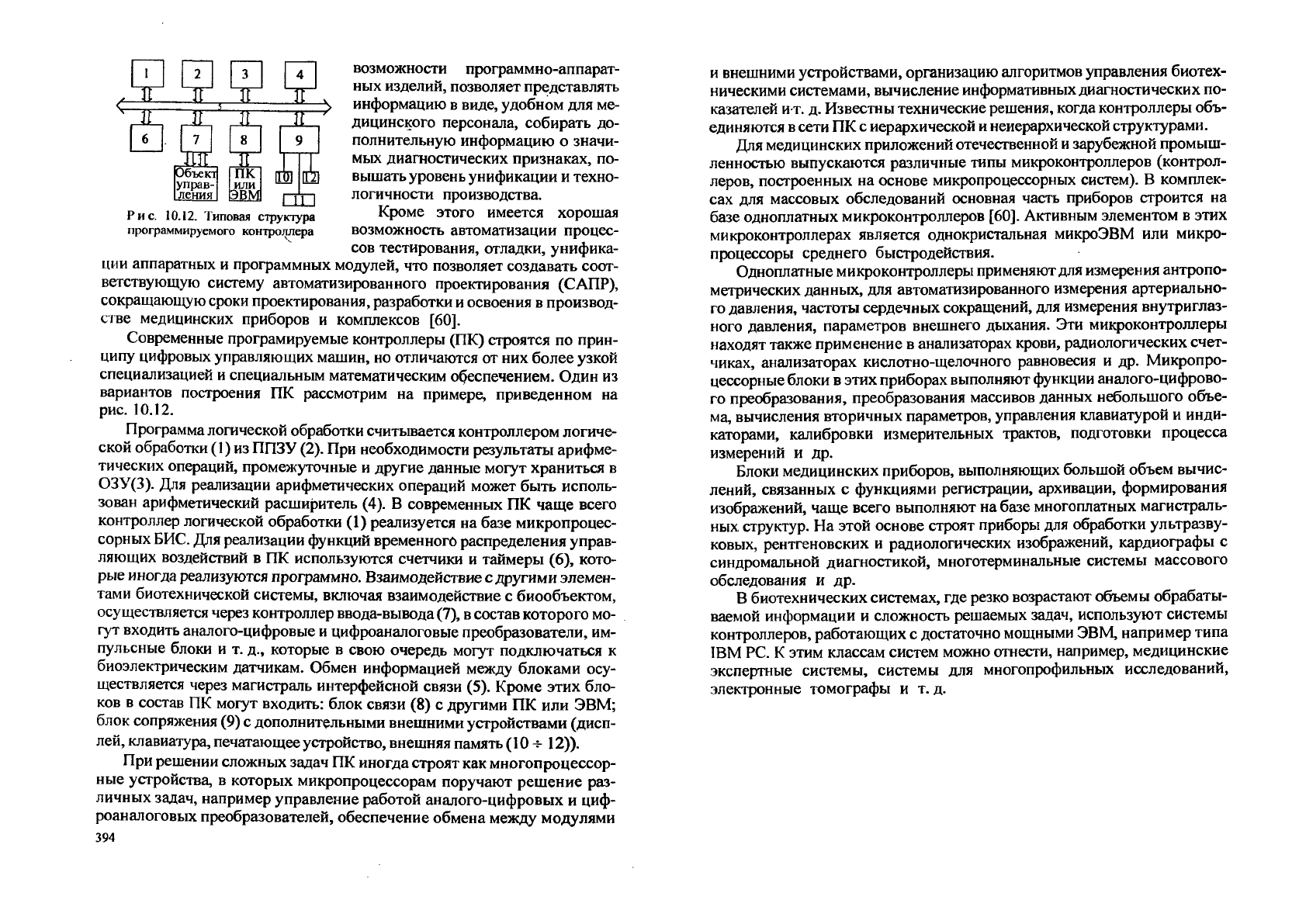

Современные програмируемые контроллеры (ПК) строятся по прин-

ципу цифровых управляющих машин, но отличаются от них более узкой

специализацией и специальным математическим обеспечением. Один из

вариантов построения ПК рассмотрим на примере, приведенном на

рис. 10.12.

Программа логической обработки считывается контроллером логиче-

ской обработки (1) из ППЗУ

(2).

При необходимости результаты арифме-

тических операций, промежуточные и другие данные могут храниться в

ОЗУ(З). Для реализации арифметических операций может быть исполь-

зован арифметический расширитель (4). В современных ПК чаще всего

контроллер логической обработки (1) реализуется на базе микропроцес-

сорных

БИС.

Для реализации функций временногб распределения управ-

ляющих воздействий в ПК используются счетчики и таймеры (6), кото-

рые иногда реализуются программно. Взаимодействие

с

другими элемен-

тами биотехнической системы, включая взаимодействие с биообъектом,

осуществляется через контроллер ввода-вывода

(7), в

состав которого мо-

гут входить аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи, им-

пульсные блоки и т. д., которые в свою очередь могут подключаться к

биоэлектрическим датчикам. Обмен информацией между блоками осу-

ществляется через магистраль интерфейсной связи (5). Кроме этих бло-

ков в состав ПК могут входить: блок связи (8) с другими ПК или ЭВМ;

блок сопряжения (9) с дополнительными внешними устройствами (дисп-

лей, клавиатура, печатающее устройство, внешняя память (10

-г-

12)).

При решении сложных задач ПК иногда строят как многопроцессор-

ные устройства, в которых микропроцессорам поручают решение раз-

личных задач, например управление работой аналого-цифровых и циф-

роаналоговых преобразователей, обеспечение обмена между модулями

394

и внешними устройствами, организацию алгоритмов управления биотех-

ническими системами, вычисление информативных диагностических по-

казателей

и т.

д. Известны технические решения, когда контроллеры объ-

единяются

в сети

ПК с иерархической

и

неиерархической структурами.

Для медицинских приложений отечественной

и

зарубежной промыш-

ленностью выпускаются различные типы микроконтроллеров (контрол-

леров, построенных на основе микропроцессорных систем). В комплек-

сах для массовых обследований основная часть приборов строится на

базе одноплатных микроконтроллеров [60]. Активным элементом в этих

микроконтроллерах является однокристальная микроЭВМ или микро-

процессоры среднего быстродействия.

Одноплатные микроконтроллеры применяют для измерения антропо-

метрических данных, для автоматизированного измерения артериально-

го давления, частоты сердечных сокращений, для измерения внутриглаз-

ного давления, параметров внешнего дыхания. Эти микроконтроллеры

находят также применение в анализаторах крови, радиологических счет-

чиках, анализаторах кислотно-щелочного равновесия и др. Микропро-

цессорные блоки в этих приборах выполняют функции аналого-цифрово-

го преобразования, преобразования массивов данных небольшого объе-

ма, вычисления вторичных параметров, управления клавиатурой и инди-

каторами, калибровки измерительных трактов, подготовки процесса

измерений и др.

Блоки медицинских приборов, выполняющих большой объем вычис-

лений, связанных с функциями регистрации, архивации, формирования

изображений, чаще всего выполняют на базе многоплатных магистраль-

ных структур. На этой основе строят приборы для обработки ультразву-

ковых, рентгеновских и радиологических изображений, кардиографы с

синдромальной диагностикой, многотерминальные системы массового

обследования и др.

В биотехнических системах, где резко возрастают объемы обрабаты-

ваемой информации и сложность решаемых задач, используют системы

контроллеров, работающих с достаточно мощными ЭВМ, например типа

IBM PC. К этим классам систем можно отнести, например, медицинские

экспертные системы, системы для многопрофильных исследований,

электронные томографы и т. д.

Глава 11

СОПРЯЖЕНИЕ БИОМЕДИЦИНСКОЙ

АППАРАТУРЫ С ПЭВМ

11.1. СИСТЕМНАЯ МАГИСТРАЛЬ ПЭВМ

Для подключения нестандартного оборудования, в частности элект-

ронной медицинской аппаратуры, можно использовать как системную

магистраль ПЭВМ, так и интерфейсы периферийных устройств.

Развитие системных интерфейсов (СИ) ПЭВМ вызвано необходимо-

стью существенного увеличения операций ввода-вывода и периферий-

ных устройств. В связи с ростом объема интерфейсного оборудования в

составе ПЭВМ появилась необходимость ужесточить требования к стан-

дартизации интерфейсов.

При организации СИ ПЭВМ стремятся к минимизации числа шин за

счет использования мультиплексирования (разделения во времени). Наи-

более часто совмещаются шины адреса

и

данных. СИ совершенствуется в

направлении увеличения шин адреса, числа шин запросов на прерывание

и прямого доступа к памяти (ПДП), дополнительных возможностей для

расширения номенклатуры периферийных устройств.

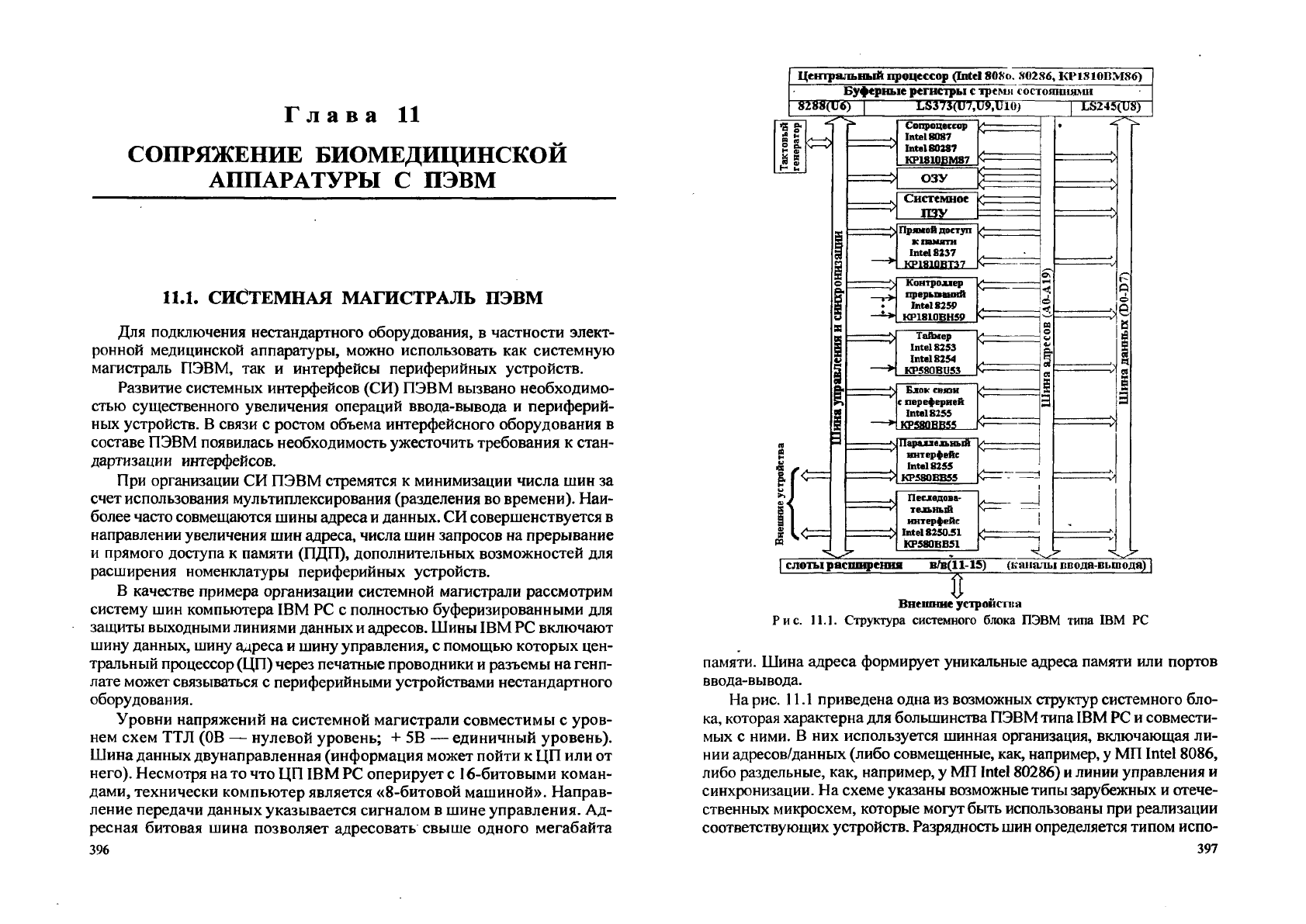

В качестве примера организации системной магистрали рассмотрим

систему шин компьютера IBM PC с полностью буферизированными для

защиты выходными линиями данных

и

адресов. Шины IBM

PC

включают

шину данных, шину адреса и шину управления, с помощью которых цен-

тральный процессор (ЦП) через печатные проводники и разъемы на генп-

лате может связываться с периферийными устройствами нестандартного

оборудования.

Уровни напряжений на системной магистрали совместимы с уров-

нем схем ТТЛ (ОВ — нулевой уровень; + 5В — единичный уровень).

Шина данных двунаправленная (информация может пойти к ЦП или от

него). Несмотря на то что ЦП IBM PC оперирует с 16-битовыми коман-

дами, технически компьютер является «8-битовой машиной». Направ-

ление передачи данных указывается сигналом в шине управления. Ад-

ресная битовая шина позволяет адресовать свыше одного мегабайта

396

Центральный процессор (Intel

SOfto.

.40286, ICP1S10BM86)

8288<Ш)

Буферные регистры с тремя состояниями

LS373(U7,U9,U10}

LS245(US)

Сопроцессор

Intel 8087

Intel 80187

KP1810BM87

ОЗУ

Системное

ПЗУ

Прямой доступ

к памяти

Intel 8237

KP181QBT37

Контроллер

прерываний

Intel 8259

KP1810BH5P

Таймер

Intel 8253

Intel 8254

KP580BU53

Блок связи

с переферией

Intel 8255

KPS80BR55

Параллельный

интерфейс

Intel 8255

> KP580BB55

I

слоты расширения в/в(11-15) (каналы ввода-выподя)

I

лгт

Внешние устройства

Рис. 11.1. Структура системного блока ПЭВМ типа IBM PC

памяти. Шина адреса формирует уникальные адреса памяти или портов

ввода-вывода.

На рис. 11.1 приведена одна из возможных структур системного бло-

ка, которая характерна для большинства ПЭВМ типа IBM PC и совмести-

мых с ними. В них используется шинная организация, включающая ли-

нии адресов/данных (либо совмещенные, как, например, у МП Intel 8086,

либо раздельные, как, например, у МП Intel 80286)

и

линии управления и

синхронизации. На схеме указаны возможные типы зарубежных и отече-

ственных микросхем, которые могут быть использованы при реализации

соответствующих устройств. Разрядность шин определяется типом испо-

397