Повзун С. Важнейшие синдромы: патогенез и патологическая анатомия

Подождите немного. Документ загружается.

дельных клетках не прослеживаются. Клетки имеют форму, близкую

к шестиугольной, тесно прилежат друг к другу, напоминая клетки

растительной ткани. Печеночные балки здесь как таковые отсутствуют,

различить в этих гепатоцитах сосудистый и билиарный полюсы не

возможно. Просветы синусоидов в этих участках не видны. Никакой

зависимости их наличия от срока, прошедшего с начала кровопотери,

от срока вскрытия умершего, объема кровопотери, степени ишемиза-

ции ткани и других описанных гистологических изменений не просле

живается. Оценить содержание гликогена в этих клетках не удается

из-за сложности их идентификации в других срезах, где ставится

ШИК-реакция.

Происхождение этого феномена остается не до конца выясненным.

Если говорить о баллонной дистрофии, как это делает, например,

М. А. Сапожникова (1988), то трудно представить существование бок

о бок в патологических условиях гибнущих и нормальных гепатоцитов

без каких-либо переходных форм дистрофии. Другим несоответствием

является то обстоятельство, что баллонная дистрофия предполагает

не только просветление и вакуолизацию цитоплазмы, но и набухание

клетки с увеличением ее размеров, чего в наших наблюдениях, где

были найдены упомянутые клетки, не было. Неясен также механизм

предполагаемой дистрофии, когда эти клетки наблюдаются в виде

единичной группы в препаратах из одного-двух сегментов печени, при

этом никакой закономерности в их локализации в пределах опреде

ленных сегментов органа или зон ацинусов нет. Сам Н.А. Краевский,

будучи главным патологоанатомом фронта и располагая большим

секционным материалом, наблюдал описываемые им изменения гепа

тоцитов лишь в 5 случаях, о чем он сообщил в журнале «Хирургия»

№ 9 за 1944 год, при этом автор лишь осторожно предположил, что,

возможно, это баллонная дистрофия и, возможно, это характерно для

шока, отнюдь не утверждая этого, как делают это за него некоторые

«последователи», не державшие в руках первоисточника.

Вместе с тем мы обнаруживали этот феномен как у погибших мгно

венно, например, в результате попадания минометной мины в голову,

когда никакой шок попросту не успевал еще развиться, так и у скон

чавшихся через много времени после разрешения шока. Это позволяет

нам утверждать, что ни к шоку, ни к кровопотере этот патогистологи

ческий феномен отношения не имеет. С другой стороны, B.C. Чирский

(1997), наблюдавший этот феномен в пункционных биоптатах печени

у носителей австралийского антигена, выявил слабую статистическую

96

связь между наличием этих клеток и так называемых матово-стекло-

видных гепатоцитов, что позволяет предположить связь существова

ния так называемых светлых клеток Краевского с инфицированностью

ряда лиц вирусом гепатита В.

Помимо дистрофических изменений в паренхиме печени в ряде

случаев у умерших в срок до 1 суток с начала кровопотери в печени

наблюдаются некрозы гепатоцитов. В этот срок некрозы редко носят

зональный характер обычно это моноцеллюлярные или групповые

некрозы гепатоцитов, располагающихся поблизости от центральных

вен в III зонах печеночных ацинусов. Нельзя исключить, что речь,

возможно, идет не о некрозе, а об апоптозе, активизирующемся в

условиях гипоксии, однако в литературе данных по этому вопросу

нет.

Появление моноцеллюлярных некрозов в III зонах печеночных

ацинусов закономерно, так как парциальное давление кислорода

в притекающей по синусоидам крови здесь минимально. Одним из

механизмов такого некроза, обсуждаемым в литературе, является свя

занная с гипоксией выработка значительного количества свободных

радикалов и активация ПОЛ, что сопровождается деструкцией фос

фолипидов, входящих в состав мембран, при этом нередко в качестве

повреждающего фактора упоминается кислород, поступающий в ткани

при их реперфузии. Вместе с тем М.С.А. Puntis с соавт. (1987), опи

сывая свой оригинальный метод определения свободных радикалов

в ишемизированной печени крыс, приводят данные о том, что продук

ция этих радикалов не является результатом реперфузии, а выявляет

ся тотчас после окклюзии печеночной артерии. Действительно, по

скольку максимальное напряжение кислорода в периваскулярном

пространстве определяется на уровне артериол (Pittman R.N., 1987),

то, допуская ведущее значение перфузии в продукции свободных ра

дикалов, логично было бы видеть максимальные повреждения гепато

цитов в I зонах, в то время как на самом деле они всегда выявляются

в III зонах.

Среди умерших в срок после 1 суток некрозы зонального характе

ра встречаются почти у половины пациентов (рис. 2.21). Это лица,

у которых кровопотеря носила характер геморрагического шока с су

щественными нарушениями центральной гемодинамики. Нами пока

зано (Повзун С.А., 1989), что условием для развития таких некрозов

является системная гипотензия с уровнем систолического АД 80 мм

рт.ст. и ниже на протяжении не менее 3 часов кряду. Последнее явля-

97

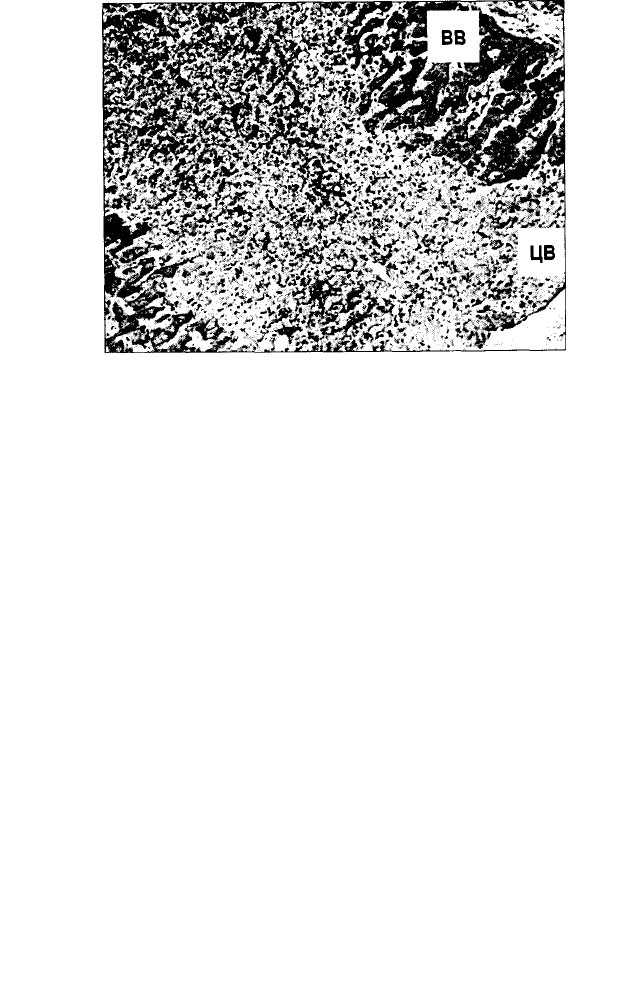

Рис. 2.21. Зональный некроз гепатоцитов

в III зоне печеночного ацинуса возле центральной вены:

ВВ — ветвь воротной вены, ЦВ — центральная вена

ется обязательным моментом: даже если период такой гипотензии

в совокупности составляет 10 часов, но благодаря лечебным меропри

ятиям в какие-то периоды времени систолическое АД поднималось

выше 80 мм рт.ст., ввиду чего гипотензия длилась менее 3 часов под

ряд, зональные некрозы не развиваются. Своеобразным косвенным

подтверждением этого положения является одно из наших наблюде

ний пожилого мужчины, у которого эти некрозы возникли уже после

2 часов соответствующей гипотензии, однако у него фоновым состоя

нием был сахарный диабет II типа, при котором содержание гликоге

на в гепатоцитах исходно меньше обычного, в силу чего эти клетки

исчерпали свои возможности существования в условиях гипоксии

раньше. Р.Т. Schumacker с соавт. (1993) указывают на то, что, по их

данным, для развития некрозов гепатоцитов минимально необходи

мым является период ишемии 2,5 часа. На роль гипотензии в развитии

некрозов гепатоцитов указывает также обнаружение некротических

изменений, возникающих параллельно в других органах, например,

почках, надпочечниках, которые описали J.M. Arcidi с соавт. (1981),

отметив между этими явлениями достоверную корреляцию. В своих

наблюдениях такие же сочетания некрозов мы также прослеживаем,

хотя статистического сопоставления не проводилось.

98

К слову, при изучении содержания гликогена в гепатоцитах у умер

ших в эти сроки в наблюдениях, где длительность гипотензии состав

ляла до 3 часов, имелось в различной степени выраженное исчезно

вение гликогена — первоначально в перипортальной зоне, а затем

распространяющееся на другие зоны ацинуса. В наблюдениях, где

длительность гипотензии с уровнем систолического АД 80 мм рт.ст.

и ниже составила более 3 часов, отмечалось полное отсутствие глико

гена в гепатоцитах. Зависимости между сроком вскрытия и содержа

нием гликогена в гепатоцитах не установлено.

Разумеется, другим условием является также то, чтобы после пе

риода гипотензии прошло еще некоторое время, необходимое для

«созревания некроза».

Зональные некрозы нередко обозначаются в литературе как цент-

ролобулярные, хотя это не совсем так. Некротизированные участки

отнюдь не всегда окружают центральную вену, а в ряде случаев при

мыкают к ней в виде сектора в 120 или 240°, так же как это уже отме

чалось в случаях секторальной ишемии или секторального исчезнове

ния из гепатоцитов гликогена (рис. 2.22).

Это связано с тем, что к центральной вене, как известно, кровь

поступает из трех портальных триад, в которых нарушения кровотока

могут быть выражены неодинаково. Гепатоциты в зонах некроза вы-

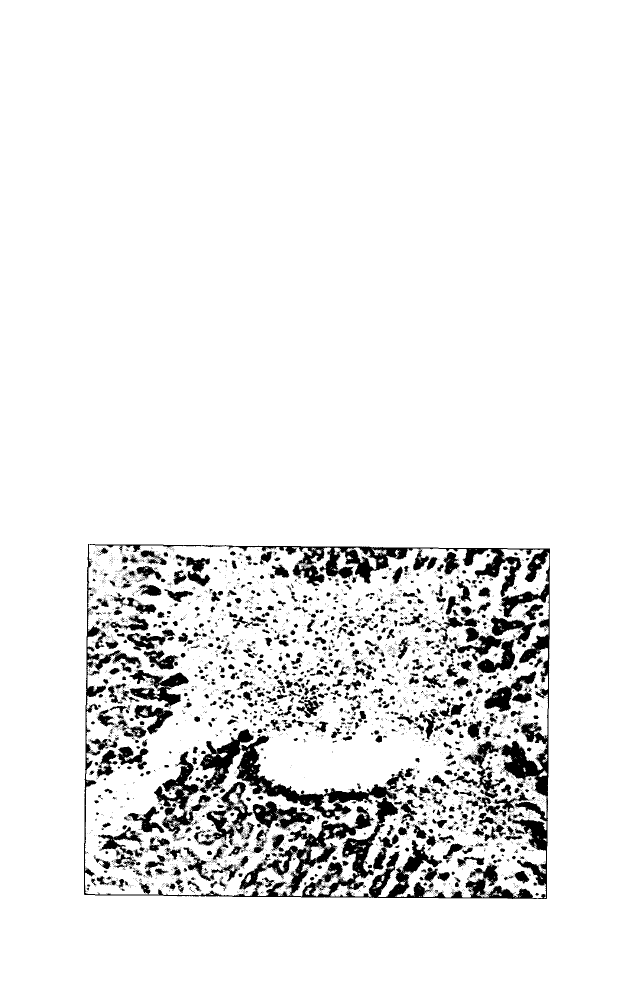

Рис. 2.22. Зональный некроз гепатоцитов, в виде сектора

примыкающий к центральной вене

99

глядят пикнотичными, цитоплазма их обычно интенсивно окрашена

эозином, ядра либо отсутствуют, либо прослеживаются в единичных

клетках, будучи, как и сами клетки, пикнотичными. Чаще всего зо

нальные некрозы приобретают характер мостовидных: некрозы III зон

печеночных ацинусов оказываются связанными «мостиками» из не-

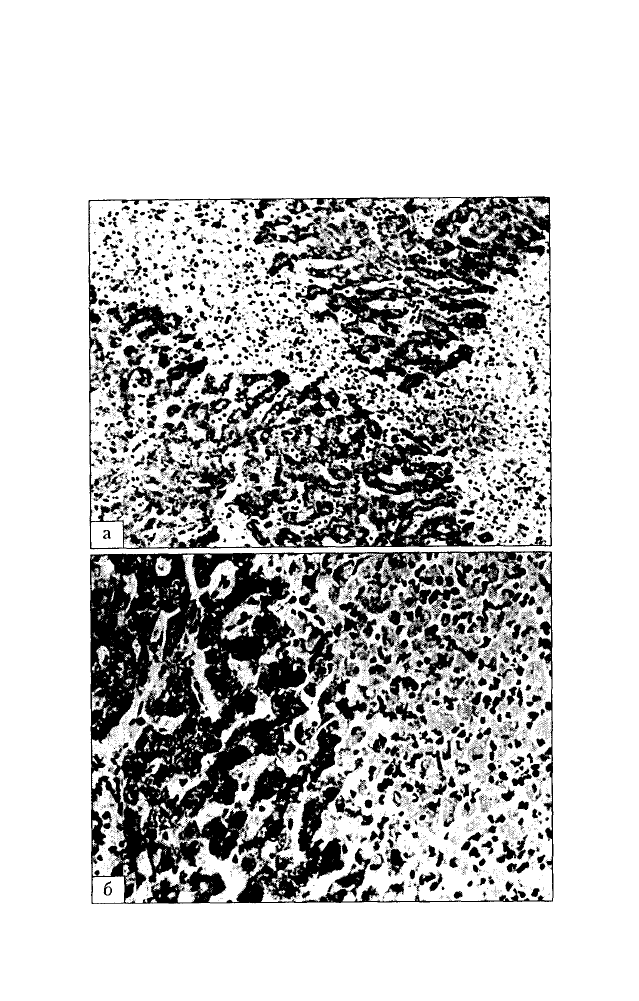

кротизированных гепатоцитов (рис. 2.23а). В большинстве наблюде

ний в зонах некроза остаются сохранными клетки синусоидной вы-

Рис. 2.23. Мостовидный характер некроза гепатоцитов (а).

Инфильтрация нейтрофильными лейкоцитами в зоне некроза (б)

100

стилки, и лишь в редких случаях они оказываются некротизирован-

ными так же, как и гепатоциты. Больше чем в половине наблюдений

вокруг зон некрозов и в них самих имеются инфильтраты из нейтро

фильных лейкоцитов (рис. 2.236). В наших наблюдениях зональные

и мостовидные некрозы составляли от 0,23 до 46% от всего объема

печени, при этом в одних случаях они были одинаково хорошо выра

жены во всех сегментах, а в других наблюдалась довольно мозаичная

картина с преимущественным поражением, однако, 1—3 сегментов,

то есть левой и хвостатой долей. Например, в одном из наблюдений

совокупный объем некрозов в правой доле печени составил 22,7% от

массы печени, а в 1 сегменте — 57%.

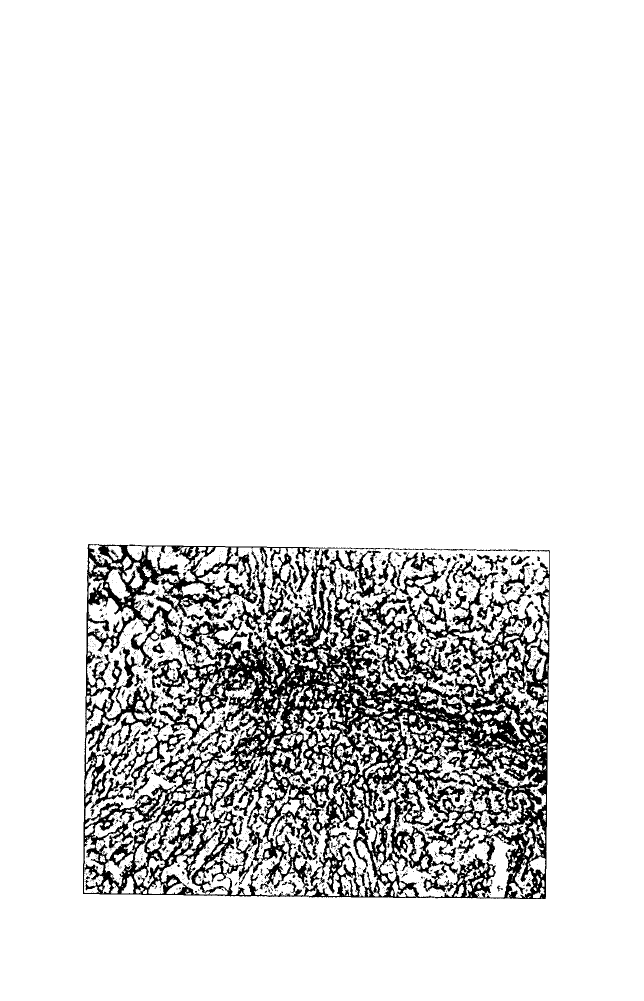

Ретикулиновая строма печени всегда остается сохранной, а в зонах

некроза отмечается ее коллапс (рис. 2.24). Для сравнения: в отличие

от зон дисциркуляторных некрозов в участках некроза паренхимы,

связанного с непосредственным травмирующим воздействием на пе

чень, ретикулиновая строма оказывается разрушенной, что можно

использовать как дифференциально-диагностический признак при

определении характера некроза в неясных случаях.

При наличии достаточно выраженных зональных и центролобуляр-

ных некрозов при макроскопическом исследовании печень на разрезе

имеет пестрый, «мускатный» рисунок в виде чередования желтоватых

Рис. 2.24. Коллапс ретикулиновой стромы в области зонального некроза

гепатоцитов. Серебрение по Гордон—Свиту

101

и красно-коричневых участков, только при хроническом венозном

застое красным участкам соответствуют полнокровные центры долек,

а желтоватым — остальная паренхима, в которой может наблюдаться

жировая дистрофия, а здесь желтоватые участки — зоны некроза,

слегка западающие на срезе, а красно-коричневые — сохранившаяся

паренхима. Имея некоторый опыт в этом отношении и наблюдая такую

картину у умершего от кровопотери, можно утверждать, что у него

была описанная выше гипотензия, и это всегда подтверждается при

изучении истории болезни.

При анализе кровенаполнения сосудов микроциркуляторного рус

ла и характера его расстройств в отличие от случаев смерти в более

ранние сроки отмечается довольно однообразная картина в виде нор

мального или даже несколько повышенного кровенаполнения всех

типов сосудов, особенно синусоидов. Примерно в половине наблюде

ний микрососуды хотя и оказываются расширенными, содержат не

значительное количество форменных элементов, будучи заполненны

ми преимущественно плазмой. Это свидетельствует о том, что цирку

ляторная гипоксия ткани печени усугубляется в этих наблюдениях

гемической за счет разведения крови тканевой жидкостью и кровеза

менителями. При сравнении явления заполнения сосудов печени

плазмой с итоговым балансом жидкости в организме на момент смер

ти выявляется зависимость этого явления от гипергидратации, иногда

вынужденной, а иногда обусловленной недостаточно сбалансирован

ной инфузионной терапией. Различие в балансе жидкости в группах

с наличием и с отсутствием заполнения синусоидов плазмой стати

стически достоверно (р<0,01). Так, в частности, из 20 наблюдений

умерших с кровопотерей, где нами был подсчитан жидкостный ба

ланс, лишь 3 случая не подчинялись выявленной общей закономер

ности.

Как и в группе умерших в срок до 1 суток с момента травмы, в рас

сматриваемой группе в ряде наблюдений отмечается расширение си

нусоидов и отек перисинусоидных пространств вокруг центральных

вен. В отличие от предыдущей группы здесь нет зависимости этого

явления от продолжительности жизни после травмы, зато отчетливо

прослеживается зависимость между ним и массой печени, а также

определяемым методом высушивания ткани отеком, что указывает

на непосредственную связь расширения синусоидов и отека периси

нусоидных пространств с правожелудочковой сердечной недостаточ

ностью.

102

Рис. 2.25. Набухание и десквамация

звездчатых ретикулоэндотелиоцитов

Более чем у половины умерших этой группы отмечается набухание,

вакуолизация и десквамация ЗРЭ (рис. 2.25), при этом отсутствует

корреляция между выраженностью этих изменений и суммарной про

должительностью гипотензии, на основании чего можно судить об

отсутствии связи описанных изменении с ишемией. Кроме того, нет

никакой зональности этих изменений, а минимальными они оказыва

ются в 1—3 сегментах органа. Следует также подчеркнуть, что в на

блюдениях, где отмечаются выраженные изменения ЗРЭ с явлениями

их вакуолизации и слущивания, заметные на светооптическом уровне

изменения со стороны эндотелиоцитов, выстилающих стенки как сину

соидов, так и вен, практически отсутствуют.

При постановке реакции на железо изредка выявляется гемосиде-

рин в цитоплазме ЗРЭ и гепатоцитов, что можно объяснить гемолизом

эритроцитов переливавшейся донорской крови, при этом в некоторых

случаях, где имеется набухание ЗРЭ, обнаруживается наличие гемо-

сидерина в гепатоцитах и отсутствие его в цитоплазме ЗРЭ, что долж

но свидетельствовать о функциональной неполноценности этих клеток

У таких больных.

Между степенью деструкции ЗРЭ, выраженной в количестве ваку-

олизированных и слущенных клеток в стандартном поле зрения при

объективе х40, и уровнем неконъюгированного билирубина, содер

103

жание которого в крови было повышено у большинства больных и

достигало 63 мкмоль/л, выявлена прямая связь (г = 0,59; р < 0,01).

По нашему мнению, это может быть объяснено следующим образом.

Известно, что только 1 % неконъюгированного билирубина находится

в крови в свободном состоянии, а остальное его количество связано

с транспортным альбумином. Он удерживает в крови и транспортиру

ет в печень не только билирубин, но и ксенобиотики, в том числе и

лекарственные вещества, а, возможно, и ряд обычных веществ, подле

жащих разрушению в печени и выведению с желчью. В условиях,

когда значительная часть молекул альбумина занята транспортиров

кой этих веществ, «емкости» альбумина даже при обычной продукции

билирубина не хватает, альбумин не удерживает в крови весь билиру

бин, и часть его поступает в ткани и окрашивает их, а поскольку он

плохо транспортируется в печень, то он плохо связывается гепатоци-

тами с глюкуроновой кислотой, и, следовательно, концентрация не

конъюгированного билирубина в крови нарастает.

Стоит отметить, что между содержанием эритроцитов в крови и

активностью в ней аланинаминотрасферазы и аспартатаминотрансфе-

разы имеется достоверная отрицательная связь (г = -0,51 и г = -0,49

соответственно; р < 0,05), что отражает зависимость степени повреж

дения гепатоцитов от выраженности анемии. Вместе с тем повышенная

активность этих ферментов в сыворотке крови наблюдалась не только

у больных с некрозами гепатоцитов, но и у тех, у кого изменения ог

раничивались зернистой дистрофией. В связи с этими находками мы

полагаем, что широко распространенный термин «синдром цитолиза»

неточно отражает механизм развития гиперферментемии, возникаю

щей у лиц с кровопотерей. Более точно ее генез отражает употребляе

мый в англоязычной литературе термин “leakage”, означающий «утеч

ку», «просачивание». Высказанное подтверждается также тем, что в

наших наблюдениях повышенная активность ферментов в сыворотке

крови встречалась в несколько раз чаще, чем некрозы гепатоцитов,

а также отсутствием корреляции между объемом некротизированных

гепатоцитов и активностью АЛТ и ACT.

Незначительность показателей трансаминаз по сравнению с други

ми белками плазмы, определяющими коллоидно-осмотическое состоя

ние плазмы крови, не противоречит высказываемому положению.

Во-первых, о содержании АЛТ и ACT в крови мы судим лишь по актив

ности ферментов, то есть по скорости образования продуктов реакции

в лабораторных условиях, которая может меняться в связи с конфор-

104

мационными изменениями их молекул в условиях ишемии. Во-вторых,

мы не можем по имеющимся данным судить об истинных масштабах

гиперферментемии, поскольку определяемые АЛТ и ACT являются

лишь ее маркерами, в то время как содержание других многочислен

ных ферментов просто не определяется.

В экспериментальной работе С.М. Секамовой и Т.П. Бекетовой

(1985), а также в ряде работ зарубежных, преимущественно японских,

авторов, основанных на анализе секционного материала, упоминается

в качестве одного из признаков геморрагического шока выпадение

свертков фибрина в просветах синусоидов, образование микротром

бов, обсуждается роль ДВС-синдрома в развитии местных ишемиче

ских расстройств. В наших наблюдениях подобный феномен не наблю

дался, в том числе при изучении биопсийного материала на ультра-

структурном уровне, что не противоречит данным упомянутых авторов,

а объясняется, как нам представляется, широким применением дез-

агрегантов в комплексном лечении того контингента больных, с кото

рыми нам приходится иметь дело.

Желудок и кишечник. Кишечник оказывается особенно чувстви

тельным к снижению перфузии, при этом в его слизистой оболочке

и слизистой оболочке желудка еще до того, как снизится системное

потребление кислорода, происходит включение механизма анаэробно

го гликолиза (Dubin A. et al., 2001). В научной литературе сведений

о характере морфологических изменений со стороны желудочно-ки-

шечного тракта при кровопотере практически нет, за исключением

единичных работ экспериментального характера. Это связано главным

образом с тем, что, как принято считать, в пищеварительной трубке

очень рано развиваются аутолитические изменения, которые не по

зволяют правильно интерпретировать морфологическую картину,

обнаруживаемую при гистологическом исследовании. Опубликован

ные в литературе сведения об изменениях желудка и кишечника при

их экспериментальной ишемии, естественно, не могут быть полностью

экстраполированы на морфологические изменения этих органов при

кровопотере, однако в связи со сходностью типовых морфологических

проявлений ишемии кишки при нарушении кровотока по питающим

сосудам и кровопотере позволяют судить о прижизненном характере

тех или иных изменений при исследовании секционного материала.

При наступлении смерти в течение нескольких минут после начала

кровопотери практически никаких макроскопических изменений со

стороны пищеварительной трубки не выявляется. Слизистая оболоч