Повзун С. Важнейшие синдромы: патогенез и патологическая анатомия

Подождите немного. Документ загружается.

знаки острого венозного полнокровия, а также последствий постге-

моррагической анемии. В проксимальных канальцах щеточная кайма

прослеживается в большинстве нефроцитов, что можно рассматривать

как успешную регенерацию после апикальных некрозов и отторжения

погибших частей клеток в просвет канальцев. В остальных отделах

нефронов обнаруживаются единичные некротизированные нефро

циты, изредка — скопления спущенных клеток с бледными ядрами,

зернистые массы. Эпителиальные пласты восходящей части петли

нефронов часто отделены от базальной мембраны как по всей окруж

ности, так и секторально, что можно объяснить продолжающейся в эти

сроки активной реабсорбцией натрия в ответ на повышенную экскре

цию калия вследствие трансминерализации.

Отслоение эпителия собирательных трубочек в почках данной

группы умерших больных (пострадавших) выражено в разной степени.

Оно зависит от характера осложнений и состояния гемодинамики, что

Кровопотеря

□

Уменьшение ОЦК,

снижение АД

Гипоксия

Повышение тонуса

емкостных сосудов

Повышение синтеза

вазопрессина

Ангиоспазм,

коллапс клубочков

Выход К* из клеток

Венозный застои

в прямых сосудах

почечных пирамид

Активация ренин-

ангиотензиновой системы

Нарушения обмена

электролитов

Стимуляция

реабсорбции воды

Повышение синтеза

альдостерона

Г

Инфузионная

терапия

Активация транстубулярной

регуляции обмена К* и Na

Гипергидратация

1

Отслойка эпителия

собирательных трубочек

Отслойка нефроцитов

восходящей части петли Генле

Апикальные и

моноцеллюлярные

некрозы

1 г

’

г

’

г

Обструкция канальцев и собирательных трубочек

Рис. 2.10. Морфогенез постгеморрагической нефропатии

(по А.К. Юзвинкевичу)

84

влияет на величину клубочковой фильтрации и на объем мочи, до

стигающей просветов собирательных трубочек. Полное отсутствие

эпителия или наличие клеток с признаками лизиса ядер в просветах,

а также неровные контуры просветов, следует рассматривать как при

жизненные изменения. Отторжение пластов эпителия, который не

имеет этих особенностей, следует считать посмертным.

Обнаруживаемые микроскопические изменения позволяют счи

тать, что в течение 2-5 суток после кровопотери с дефицитом ОЦК

менее 30% происходит регенерация эпителия нефронов и собиратель

ных трубочек. Наблюдается также обструкция отдельных просветов

слущенными клетками и их фрагментами как результат деструктивных

изменений гипоксического характера. Обструкция просветов продол

жает нарастать за счет отторжения нефроцитов в восходящем отделе

петли Генле в связи с последствиями трансминерализации.

Печень. В отличие от ряда других органов макроскопические из

менения в печени оказываются достаточно выраженными, за исклю

чением случаев смерти от кровопотери в результате повреждения

магистральных сосудов, при которой никаких заметных изменений

не успевает развиться.

В случаях смерти в срок до 1 суток от начала кровопотери окраска

органа практически всегда более бледная, чем обычно, хотя достовер

ного снижения массы не отмечается. Кровенаполнение ткани снижа

ется примерно вдвое, что мы определяли по методике А.П. Курилина

(1984) со взятием навески ткани печени, вымачиванием ее в 3% рас

творе хлорида натрия с последующим определением с помощью каме

ры Горяева содержания эритроцитов в получаемой взвеси и перерас

четом на 1 г ткани. Установлено, что в то время как в норме в 1 г

ткани печени содержится 20-22 миллиона эритроцитов, у умерших от

кровопотери это содержание колеблется от 5,1 до 14,6 миллионов,

составляя в среднем 9 миллионов клеток. Выявлена сильная отрица

тельная связь (г = -0,7; р < 0,05) между объемом кровопотери у умер

ших в эти сроки и степенью кровенаполнения органа. При сравнении

объема кровопотери и массы печени статистической связи между

этими показателями не обнаружено, как не обнаружено и изменения

содержания воды в органе по сравнению с нормой, определявшегося

по уже упоминавшейся методике О.Н. Гайковой (1985).

При микроскопическом исследовании среди морфологических

изменений в данной группе наблюдений ведущее место занимают

разнообразные расстройства микроциркуляции. Наиболее ранним

85

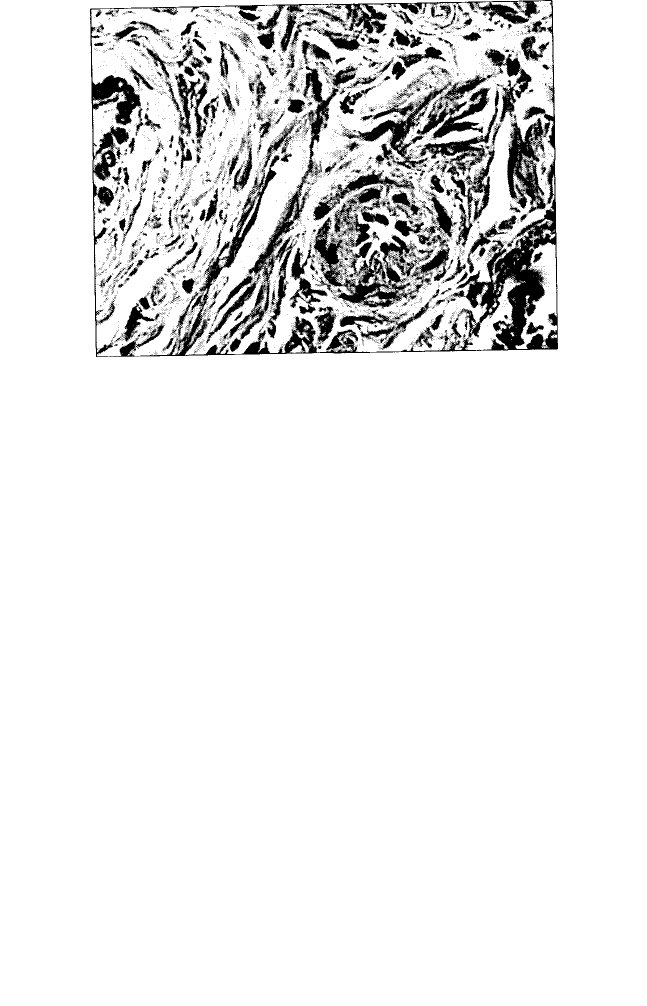

Рис. 2.11. Спазм артериолы в печени при острой кровопотере

таким проявлением, наблюдавшимся у умерших уже в первые минуты

после начала кровопотери, является спазм мелких артерий и артериол.

При изучении соотношения между внутренним диаметром и тол

щиной стенки этих сосудов, называемого индексом Керногана (Еси

пова И.К. с соавт., 1971), значение последнего в случае спазма сос

тавляет 0,55 + 0,12, а при отсутствии спазма - 1,62±0,13 (р<0,001).

В спазмированных мелких артериях и артериолах просвет резко сужен,

стенка несколько утолщена, внутренняя эластическая мембрана имеет

складчатый вид, ядра эндотелиоцитов располагаются радиально «час

токолом» (рис. 2.11).

Этот спазм наблюдается, по нашим данным (Повзун С.А., 1989),

у умерших в первые 20 минут после начала кровопотери, хотя при

продолжающейся кровопотере, вероятно, он может встречаться и при

смерти в более поздние сроки. В отличие от наблюдений без спазма

у умерших в более поздние сроки, где вариабельность значений ин

декса Керногана была невелика (U

x

= 7,9%), в случаях со спазмом эта

вариабельность была большой (U

x

= 22,2%), что, вероятно, с одной

стороны, отражает динамику изменения сосудистого тонуса на протя

жении данного отрезка времени, а с другой стороны — степень акти

вации симпатоадреналовой системы, связанную с темпом и объемом

кровопотери. Различий в наличии или отсутствии спазма в разных

сегментах печени нет.

86

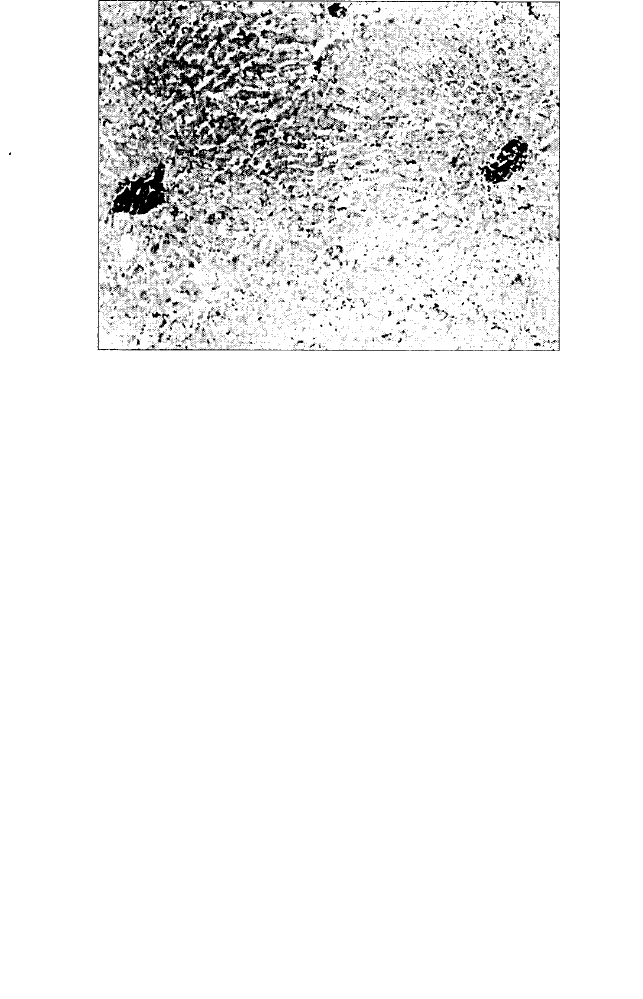

Рис. 2.12. Шунтирование кровотока в печени при кровопотере:

наличие эритроцитов в ветви воротной вены (слева)

и центральной вены (справа) и отсутствие их в синусоидах

В большинстве случаев наблюдается феномен шунтирования кро

вотока, характеризующийся полнокровием веточек воротной вены,

центральных вен и отсутствием крови в синусоидах (рис. 2.12), что

обусловлено спазмом пресинусоидных сфинктеров и прямым сбросом

крови из системы воротной вены в систему печеночных вен по внут-

рипеченочным портокавальным анастомозам, минуя синусоиды. Сто

ит отметить, что в небольшом числе наблюдений этот феномен отме

чается не во всех, а только в 2-3 сегментах печени. Шунтирование

кровотока, так же как и спазм артериол и мелких артерий, мы наблю

дали у умерших в первые 20 минут от начала кровопотери.

Другим характерным признаком перераспределения крови в пече

ни является мозаичность кровенаполнения синусоидов как в различ

ных сегментах, так и в пределах одного и того же сегмента, встречаю

щаяся примерно у половины умерших в сроки до 1 суток. Отмечается

чередование участков ишемии синусоидов с участками их нормально

го кровенаполнения в пределах одного среза. Мы полагаем, что этот

феномен отражает существующую в норме асинхронность функцио

нирования структурных элементов органа, которая у умерших в сроки

примерно после 20 минут утрачивается, поскольку нарушаются меха

низмы регуляции нормального кровотока в органе.

87

У большинства умерших в эти сроки имеется различной степени

обескровливание сосудов микроциркуляторного русла, и лишь у тех,

у кого продолжительность жизни составила около 1 минуты (крово

течение из поврежденных магистральных артерий), количество крови

в микрососудах было нормальным. Между объемом кровопотери и

степенью обескровливания печени в гистологических препаратах су

ществует сильная корреляционная связь (г =0,75; р<0,01). Между

содержанием эритроцитов в 1 г ткани печени и степенью ее обескров

ливания выявлена умеренная отрицательная связь (г = -0,64; р < 0,05),

что свидетельствует о достаточной надежности оценки степени ише

мии органа по этому показателю.

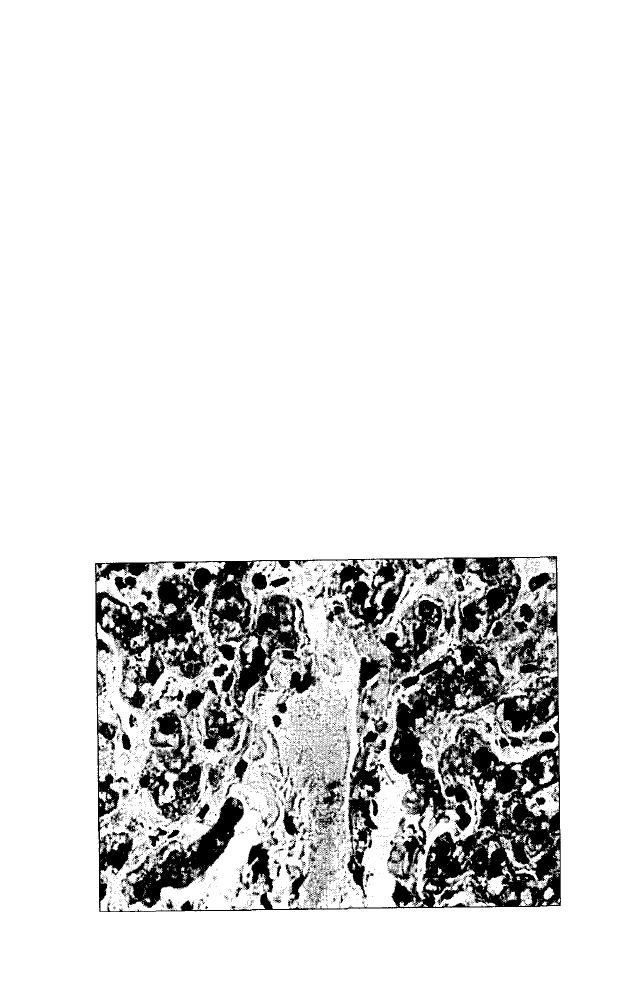

В части наблюдений сосуды систем воротной и печеночных вен

оказываются заполненными плазмой, не содержащей форменных эле

ментов крови (рис. 2.13), при этом у половины из этих умерших кро

вопотеря при жизни была возмещена в полном объеме, что может

служить косвенным показателем того, что у лиц, находящихся в со

стоянии геморрагического шока, у которых объем сосудистого русла

резко увеличен, восполнение кровопотери в пропорции 1:1 не обеспе

чивает нормального кровенаполнения тканей.

В 1/3 наблюдений, по нашим данным (Повзун С.А., 1989), ишемия

оказывается более выраженной в левой и хвостатой долях печени

Рис. 2.13. Плазма, а не кровь в ветви воротной вены при кровопотере

88

(которые в норме кровоснабжаются лучше) или только в хвостатой,

тогда как в остальных случаях такого различия нет.

Наконец, еще одним видом расстройства кровообращения в печени

является расширение синусоидов и отек перисинусоидных про

странств Диссе вокруг центральных вен. Этот феномен наблюдается

у умерших в более поздние сроки (в нашем исследовании — от 5,5

до 20 часов) от начала кровопотери и объясняется нарастанием острой

сердечной недостаточности, повышением центрального венозного

давления, нарушением оттока лимфы по грудному лимфатическому

протоку, лимфатическим сосудам и лимфатическим капиллярам пече

ни в перипортальной соединительной ткани, в которые оттекает тка

невая жидкость из пространств Диссе (Cowley R.A. et al., 1982).

Рис. 2.14. Лейкоцитоз синусоидов печени при кровопотере

Для умерших в сроки от 20 минут характерным является лейкоци

тоз синусоидов, наблюдающийся в большинстве случаев (рис. 2.14),

но который не встречается у умерших в срок до 5 минут от начала

кровопотери. Обращает на себя внимание неравномерное распре

деление лейкоцитов в пределах печеночной дольки, которое всегда

выше в центральных отделах дольки (III зоны печеночного ацинуса)

по сравнению с ее периферией (I зона ацинуса) (р < 0,05), вероятно,

в силу наименьшей скорости тока крови в этой зоне. Следует отме

тить, что в отличие от миокарда или легких лейкостазы в синусоидах

89

не выявляются, так же как и краевое стояние лейкоцитов (в эти

сроки).

В ряде случаев в срок от 5,5 часов начинают выявляться изменения

со стороны звездчатых ретикулоэндотелиоцитов (ЗРЭ) в виде их на

бухания, вакуолизации их цитоплазмы и десквамации в просвет сину

соидов, хотя это наблюдается в случаях кровопотери травматического

происхождения и не характерно для «чистой» кровопотери, поэтому

этот феномен следует связывать с нарастающей антигенной стимуля

цией макрофагов продуктами разрушения и лизиса тканей, а не соб

ственно с потерей крови. Наше совместное с клиницистами исследо

вание гепатобиоптатов в динамике у пострадавших с механической

травмой (Шашков Б.В. с соавт., 1989) показало, что если у таких па

циентов в биоптате выявляется вакуолизация или/и десквамация ЗРЭ,

это является неблагоприятным прогностическим показателем: такие

лица в дальнейшем неизменно умирают.

В эти же сроки отмечается вторая волна лейкоцитоза, но уже с яв

лением краевого стояния лейкоцитов в синусоидах (рис. 2.15).

В паренхиме печени обнаруживается также ряд изменений. При

мерно в половине наблюдений выявляется дискомплексация печеноч

ных балок (рис. 2.16), которой не бывает у умерших от травм без

выраженной кровопотери. Балочная структура при этом нарушена,

гепатоциты выглядят несколько пикнотичными, угловатыми, имеют

полигональную или округлую форму, при этом как бы не составляют

вместе печеночных балок. Почти во всех наблюдениях эта диском

плексация сочетается с десквамацией эндотелия синусоидов и эпите

лия желчных проточков, что свидетельствует о посмертном характере

этого явления. Имеется умеренная положительная связь между выра

женностью дискомплексации печеночных балок и временем, прошед

шим с момента смерти до момента вскрытия (р

ху

= 0,66; р<0,01), что

указывает на связь этого микроскопического феномена с аутолизом.

Вместе с тем можно утверждать, что этим изменениям в гепатоцитах

предшествуют некие биохимические изменения, связанные с кровопо-

терей и гипоксией печеночной ткани, поскольку, во-первых, при смер

ти от травм, при которых кровопотеря была минимальной, этот фено

мен не наблюдается даже при поздних сроках вскрытия, а во-вторых,

он максимально выражен в левой и хвостатой долях печени (1-3 сег

менты), которые в норме кровоснабжаются лучше и в которых нару

шение кровотока ведет к наиболее драматичным последствиям. В свя

зи с этим можно говорить о дискомплексации гепатоцитов как о ха-

90

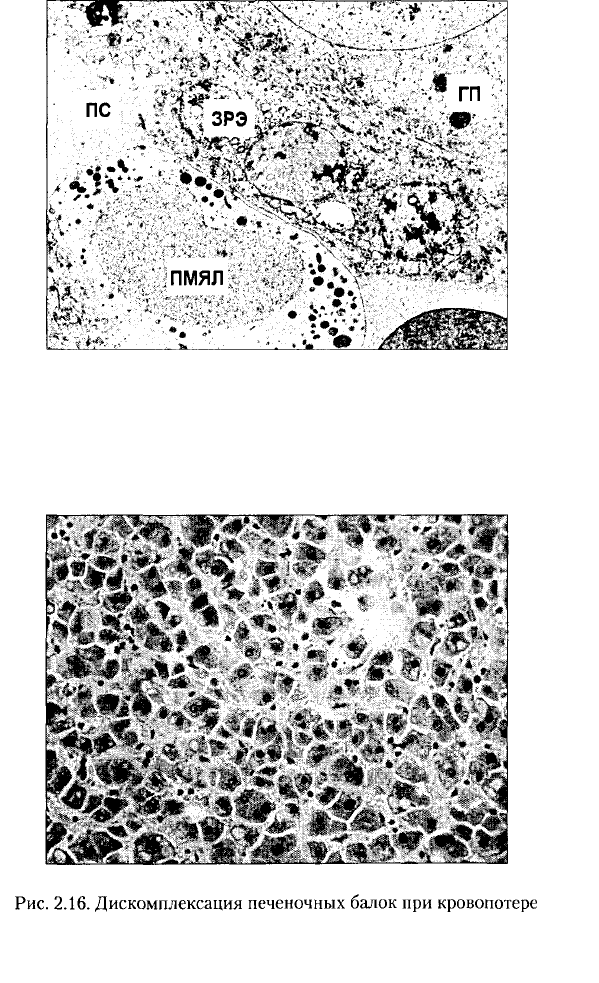

Рис. 2.15. Краевое стояние нейтрофильного лейкоцита в синусоиде

(электроннограмма): ПМЯЛ — полиморфноядерный лейкоцит,

ГП — гепатоцит, ЗРЭ — звездчатый ретикулоэндотелиоцит,

ПС — просвет синусоида

91

и неизмененных ЗРЭ, эндотелиоцитов, а в случае разрушения сину

соидной выстилки — непосредственно к сосудистому полюсу гепато-

цита.

При этом в тесном контакте с сосудистой стенкой оказываются как

неизмененные лейкоциты, так и лейкоциты с различной степенью де-

грануляции, что может свидетельствовать об активном характере воз

действия лейкоцитов на клетки синусоидной выстилки. В ЗРЭ обычно

по прошествии суток наблюдается вакуолизация цитоплазмы.

Примерно у половины умерших наблюдается жировая дистрофия

гепатоцитов, имеющая характер крупно- и среднекапельной и не обус

ловленная какой-то предшествующей патологией, поскольку мы на

блюдали ее и у молодых здоровых военнослужащих, скончавшихся от

кровопотери в результате ранений в условиях боевых действий в Аф

ганистане. Причем если из 15 погибших на поле боя она наблюдалась

у 3, то у умерших от кровопотери в лечебных учреждениях — у всех

(рис. 2.19). В III зонах у центральных вен в гепатоцитах капли липи

дов крупные, тогда как в гепатоцитах других зон мелкокапельная

жировая дистрофия носит диффузный характер. В меньшей степени

жировой дистрофии бывают подвержены гепатоциты вокруг порталь

ных триад, а также печеночные клетки левой и хвостатой долей. Мел-

Рис. 2.19. Жировая дистрофия гепатоцитов вокруг центральной вены.

Окраска Суданом черным

94

Рис. 2.20. Секторальное снижение содержания гликогена

в гепатоцитах возле центральной вены.

ШИК-реакция после спиртовой фиксации материала

кокапельная жировая дистрофия в виде пылевидных включений, хо

рошо выявляющихся при окраске Суданом черным, обнаруживается и

при исследовании биоптатов печени у живых лиц.

Как уже упоминалось, характерным является снижение содержа

ния гликогена, наблюдающееся уже через 5 минут от начала кровопо

тери, которое хорошо выявляется в случае фиксации фрагментов

ткани в спирту с постановкой в срезах ШИК-реакции. Первоначально

наблюдается обеднение им цитоплазмы гепатоцитов I зон (возле пор

тальных триад), а затем уже исчезновение его в других зонах. Отме

чается также секторальное снижение содержания гликогена в гепато

цитах вокруг центральных вен, подобно описанной выше секторальной

ишемии (рис. 2.20). В левой и хвостатой долях исчезновение гликоге

на более выражено.

В ряде случаев у умерших от кровопотери выявляется такой мик

роскопический феномен, как так называемые светлые клетки Краев-

ского, которые в ряде работ описываются как характерные для шока:

в различных зонах ацинусов и в различных сегментах обнаружива

ются четко отграниченные очаги из 10—30 клеток, резко отличающих

ся по строению от гепатоцитов. Цитоплазма таких клеток выглядит

пенистой, оптически пустой. Ядра обычно четко очерчены, но в от

95