Спивак Д.Л. (отв. ред.) Фундаментальные проблемы культурологии : В 4 т. Том III: Культурная динамика

Подождите немного. Документ загружается.

А. Г. Машевский 300

со стороны из некой трансцендентной по отношению к естественному состоянию сферы, ко-

торую можно назвать как кому больше нравится, — смысловым пространством или облас-

тью духа. Следовательно, человек оказывается выделенным из природной среды, противо-

поставленным ей лишь в этом отношении. В оппозиции находятся не природа и культура, а

плоть и дух. Религиозное представление о человеке как духовном существе представляет-

ся самым плодотворным и точным. Только необходимо до какой-то степени демифологи-

зировать понятие духовности, ввести его в доступные для рационального понимания рам-

ки. «Дух есть сущее как субъект воли и носитель блага», — указывает Владимир Соловьев9.

Современный исследователь А. П. Лысков конкретизирует: «Духовность — это нравственно

ориентированная воля и разум человека»10.

Возражений нет, только трудно работать с определениями, скорее затемняющими, чем

проясняющими определяемое. Быть может, честнее поступает Александр Мень, в разгово-

ре о духовности избегающий точных формулировок: «Духовность — свойство природы са-

мого человека, это то уникальное, исключительное, важнейшее, что отличает человека от

других самых высокоразвитых живых существ, это то, что даже трудно определить слова-

ми. Дух невидим, непространствен, он нигде не находится. Но дух нам не внеположен, он не

что-то чуждое нам, а это сама наша человеческая природа, и для того, чтобы дать определе-

ние этому свойству, духовности и духовностности — человек несет в себе дух, — пришлось

бы встать на некую иную точку, откуда-то смотреть, что для нас невозможно, ибо дух — это

мы сами и есть. И дух выше, он по своей природе шире рациональных определений, он в них

не втискивается. Дух — это и мышление, и сознание, и воля человеческая, это весь тот кон-

тинуум, сложный и в то же время единый целостный поток, который составляет особенность

человека <…>

Второй аспект связан с формами реализации нашей духовной природы. С ее отношением

к Вечности, своему призванию, любви и творчеству, миру, к другим людям. Может сущест-

вовать темная, я бы сказал — демоническая, форма реализации. Как талант, как наука, как

любые другие возможности, наша духовность может быть направлена и на добро, и на зло.

Каннибальские культы доколумбовой Америки или нацизм — это тоже, увы, есть проявле-

ния духовности. Следовательно, этот уникальный дар, как теперь любят выражаться, амби-

валентен. Потому что само богоподобие человека, то есть, по сути дела, его духовность, неот-

делимо от свободы»11.

Действительно, духовность неотделима от свободы, и даже точнее: от свободы выбора,

которая, как уже говорилось выше, связанна с рефлексией. Не претендуя на всеохватное

не ускользнула бы от наших наблюдений. Следовательно, перед животным закрыта одна область ре-

альности, в которой мы развиваемся, но куда оно не может вступить. Нас разделяет ров или порог, не-

преодолимый для него. Будучи рефлектирующими, мы не только отличаемся от животного, но мы

иные по сравнению с ним. Мы не просто изменение степени, а изменение природы, как результат из-

менения состояния» (Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 137).

9 Соловьев В. С. Соч.: В 2-х тт. М., 1988. Т. 2. С. 252).

10 Лысков А. П. Человек. Путь к цивилизации. Философский аспект социальной и культурной антро-

пологии. М., 1997. С. 40.

11 Мень А. О духовности // http://www.krotov.info/library/m/menn/04/00032.html

О духовности и ее типах 301

раскрытие анализируемого понятия, решусь ограничиться его рассмотрением лишь в этом

отношении. Рефлексия и свобода выбора с неизбежностью предполагают оценку соверша-

емого или совершенного действия, оценку, вытекающую из представлений о ценности или

смысловой предпочтительности, причем, не ситуативно-субъективной, а системной, всеоб-

щей. Животное, естественно, тоже производит оценку ситуации. Но, как и в случае с «язы-

ком» зверей и птиц, в котором подаваемые и принимаемые сигналы неотторжимы от кон-

кретных вызывающих их событий, «оценка» братьев наших меньших всегда прикреплена

к самим этим событиям. Она вытекает из наложения на ситуативную природную данность

программы инстинктивного стремления к самосохранению, продолжению рода, удовлет-

ворению физиологических потребностей. Реакция имманентна вызвавшим ее обстоятельс-

твам. Рефлексия отсутствует, потому что для того, чтобы она заработала, необходимо выйти

за пределы непосредственно данного, как бы посмотреть со стороны на тот жизненный по-

ток, в котором ты пребываешь. Человеческая оценка отличается тем, что она до какой-то сте-

пени трансцендентна как переживаемому событию, так и субъекту переживания. Человек

представляет собой удивительный феномен, постоянно не совпадающий со своим налич-

ным существованием. Из своего сейчас мы все время проваливаемся в воспоминания или

воспаряем в ожидания будущего. В отличие от животных мы обречены на как бы расслаи-

вающееся бытие (что, заметим попутно, и есть наше пресловутое родовое проклятие — биб-

лейский «первородный грех»; остальные твари — невинны). Это расслоение, этот дуализм

каждого человеческого существа выражается в том, что помимо естественного мира оно пре-

бывает еще и в смысловом. Вот это-то обстоятельство я и предлагаю называть духовностью.

Итак, духовность это способность и неустранимая потребность, присущая исключитель-

но человеку, помимо физического пространства пребывать еще в одном, для него совершен-

но реальном, — в смысловом пространстве, топография которого и определяет систему цен-

ностей индивида. Здесь неизбежно возникает вопрос о статусе этого «второго» пространства,

его объективности. Что тут ответить? Во всяком случае, понятно, что обязанное своим воз-

никновением трансцендированию, оно не может быть объективировано таким же образом,

как любой элемент имманентной природной данности. Реальность смыслового поля нельзя

подтвердить никакой процедурой обобщающей проверки, поскольку трансцендирование

осуществляет только субъект12. На коллективном уровне мы застаем лишь внешние послед-

ствия индивидуального обращения к «сверхестественному» (или «неестественному») смыс-

12 Последнее обстоятельство, кстати, вовсе не означает исключительно субъективной природы «вто-

рой» реальности. Кьеркегор справедливо говорил в этом случае об абсолютной субъективности, через

которую человек только и связан с Богом (можно употребить и другие термины — со сверхчувствен-

ным, с трансцендентным). В этом плане вера у Кьеркегора представляет собой сугубо антропологи-

ческий феномен: «Вера — это как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в каче-

стве единичного стоит выше всеобщего… вера это парадокс, согласно которому единичный индивид

в качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту. Подобная позиция не может быть

опосредована, — поскольку всякое опосредование происходит лишь силой всеобщего…» (Кьеркегор С.

Страх и трепет. М., 1993. С. 54–55). Смысловое пространство может быть вполне реальным, вот только

проекция этой реальности на физическую осуществляется лишь через трансцендирующего субъекта.

А. Г. Машевский 302

ловому пространству. Именно они-то, эти внешние, введенные в обобщающую социальную

среду последствия и формируют культуру.

Поэтому можно сказать, что культура противостоит природе с точки зрения своего содер-

жания, но по форме бытования культура, в некотором плане, натуралистична. Все дело в том,

что, будучи обращенной к трансцендентному уровню духовного, свои смысловые доминанты

она выражает во вполне имманентных вещах и институциях, короче говоря, в материале, ко-

торый берется из все той же природной среды. Именно по этой причине открывается возмож-

ность различных исторически обусловленных несовпадений, когда социальная форма, будучи

оторванной от духовно-смыслового содержания, конституирует себя в явлении, которое мы

теперь называем массовой культурой. Понятно, что ей с неизбежностью должны противосто-

ять различные виды элитарной художественной и научной деятельности, обращенные к по-

иску Истины, носящие, однако, в силу отсутствия общественного «носителя», сугубо марги-

нальный, катакомбный характер. Смысловая деятельность идет всегда, во все эпохи создаются

великие произведения искусства и высказываются гениальные идеи, но бывают периоды (до-

вольно частые), когда эти шедевры и идеи не могут укорениться, поскольку для общества они

остаются как бы невидимыми. Социум не справляется с ролью проводника смыслов.

Вот и получается, что не культура есть посредующее звено между индивидом и социумом,

а сам социум является лишь формой бытования человеческой культуры, с точки зрения со-

держания обращенной к иерархизированному духовно-смысловому пространству, в кото-

ром человек пребывает столь же реально и неотменимо, как и в пространстве физическом.

Тем самым, вместо дуальной модели природно-социального человека имеем модель «трехи-

постасную». Человек — это существо, включенное в систему действия трех типов факторов

и идентифицирующее себя на трех уровнях: природном, социальном и духовно-смысловом.

Подобный взгляд, в сущности, уже стал банальностью. Так А. П. Лысков пишет: «Единство

биологических, социальных и духовных начал, тесно между собой связанных, не сущест-

вующих друг без друга, представляет природу человека. Это единство устойчивых, глубин-

ных свойств, определяющих основные черты жизнедеятельности человека, присуще как все-

му человеческому роду, так и отдельному индивиду»13. При этом, впрочем, чаще всего явно

или тайно присутствует тенденция видеть в «высших» уровнях бытия человека сублимацию

«низших», сводить духовно-смысловые ценностные доминанты к социальным через «исто-

рию», а то и к природным через «психологию». «Существуют такие глубинные уровни пси-

хологии человека, — пишет то же Лысков о сфере, которая им самим относится к области

экзистенциальных переживаний, — которые являются продуктом всей истории человечес-

кого рода и его культуры. Помимо элементарных норм любого человеческого общежития сю-

да можно отнести и такие, как вера, надежда, любовь, совесть, ответственность, стыд, вина,

раскаяние и т. п.»14.

При такой системе «выведения» и «сведения», в действительности, маскируется одно важ-

нейшее обстоятельство: биологическое, социальное и духовно-смысловое начала в человеке

13 Лысков А. П. Человек. Путь к цивилизации. Философский аспект социальной и культурной антро-

пологии. М., 1997. С. 40.

14 Там же. С. 64.

О духовности и ее типах 303

не только находятся во взаимодействии и единстве, но и в оппозиции, они принципиаль-

но противопоставлены. Человек — есть странное совмещение несовместимого. Знаменитая

формула «неслиянно и нераздельно» относится не только к Богу, но и к тому, кто создан по

Его образу и подобию: в неслиянно-нераздельном состоянии пребывают в нас три природы,

не расторжимые и не сводимые одна к другой.

Но это на микроуровне отдельного индивида. На макроуровне в каждую эпоху возникает

совершенно конкретная суперпозиция трех начал, характеризующаяся отношениями тож-

дества или нетождественности. Она-то и задает господствующий тип личности15. А если рас-

сматривать человека прежде всего с точки зрения его духовной специфичности, можно гово-

рить о том, что в исторической перспективе мы имеем дело со стадиально сменяющими друг

друга типами духовности. И каждый из этих типов соответствует определенной конфигу-

рации отношений, выстраивающихся между тремя ипостасями человеческой идентичности.

Применив простые процедуры комбинаторики, можно выделить следующие варианты:

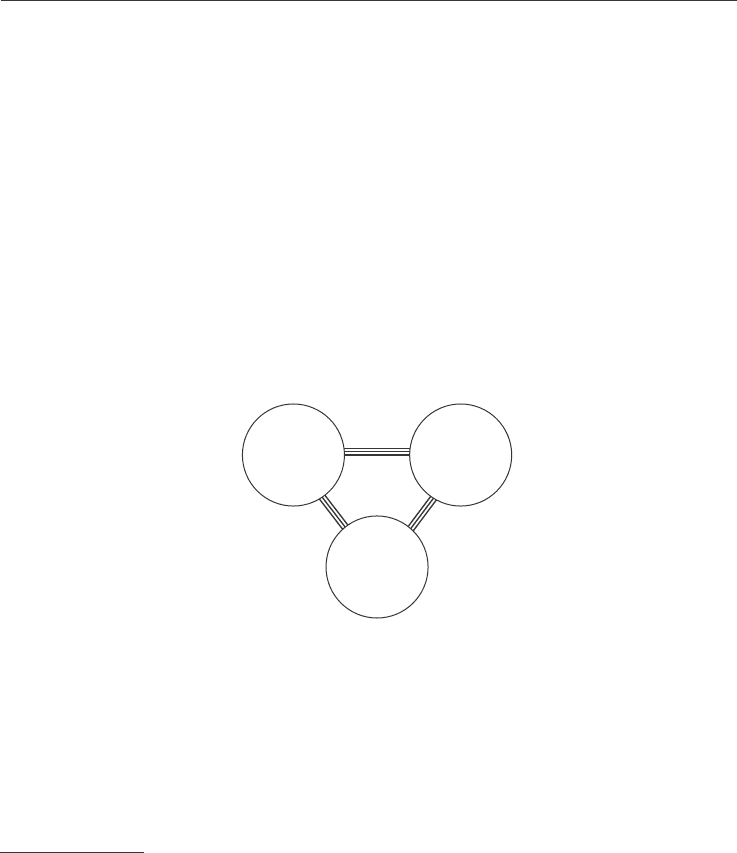

1) Случай полного тождества:

Духовно-

смысловое

Телесно-

психическое

Социальное

Такая ситуация, по-видимому, реализовывалась в самом начале человеческой истории в

первобытности, когда не существовало разделения на сакральное и профанное, когда риту-

ал и жизненный процесс практически не были разведены, и индивид никак не противопос-

тавлял себя ни природе, ни коллективу. Этот тип духовности можно, употребив оксюморон,

называть телесной духовностью, поскольку здесь естественное еще никак неотличимо от ис-

кусственно-природного, зверь-тотем является двойником человека, Богом и жертвой. Реф-

лексия практически никак не обнаруживает себя.

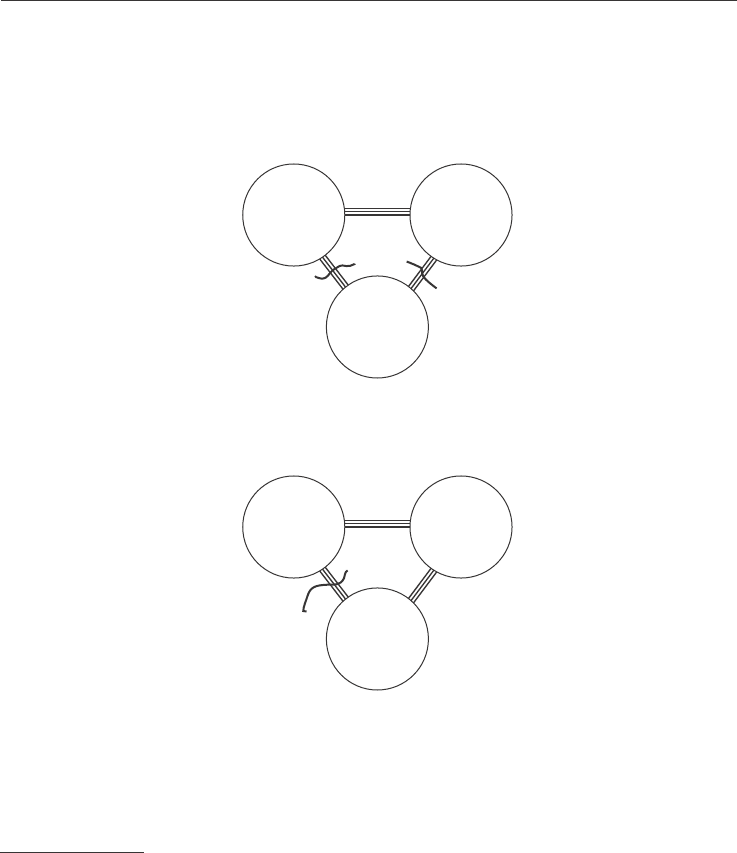

2) Двойное неполное тождество первого рода, когда человек осознает общество, в кото-

ром он живет, в качестве чего-то специфического, чего-то такого, что противостоит природе.

15 Чтобы сразу исключить всякие споры о том, возможно ли применять понятие «личности» к че-

ловеку средневековья, не говоря уже о первобытности, сошлюсь на мнение А. Я. Гуревича: «Несом-

ненно существуют веские основания для локализации современного индивидуализма в истории пос-

ледних столетий. Но нет никаких оправданий для того, чтобы видеть в новоевропейской личности

единственно возможную ипостась человеческой индивидуальности и полагать, будто в предшество-

вавшие эпохи и в других культурных формациях индивид представлял собой не более, чем стадное су-

щество, без остатка растворенное в группе или сословии» (Гуревич А. Индивид и социум на средневе-

ковом Западе. М., 2005. С. 21).

А. Г. Машевский 304

При этом социальный и духовно-смысловой уровень не дифференцированы, индивид цели-

ком отождествляет свои ценности с общими, видит в традиционных формах существования

единственно возможный образ жизни. Подобный тип духовности, можно было бы назвать

автоматической духовностью (или социальной духовностью), он реализуется в обществах

древности и средневековья, характеризующихся традиционным, соборным сознанием16.

Духовно-

смысловое

Телесно-

психическое

Социальное

Нетрудно заметить, что случай «автоматической духовности» вариативен. Например, для

древних восточных обществ, не говоря уже об Античности на стадии ее становления и зре-

лости была характерна следующая схема (одинарное неполное тождество первого рода):

Духовно-

смысловое

Телесно-

психическое

Социальное

Тут при разрыве связи социального с биологическим, не возникало оппозиции телесного и

духовно-смыслового, зато резко противопоставлялось эллинское (живущее по законам) об-

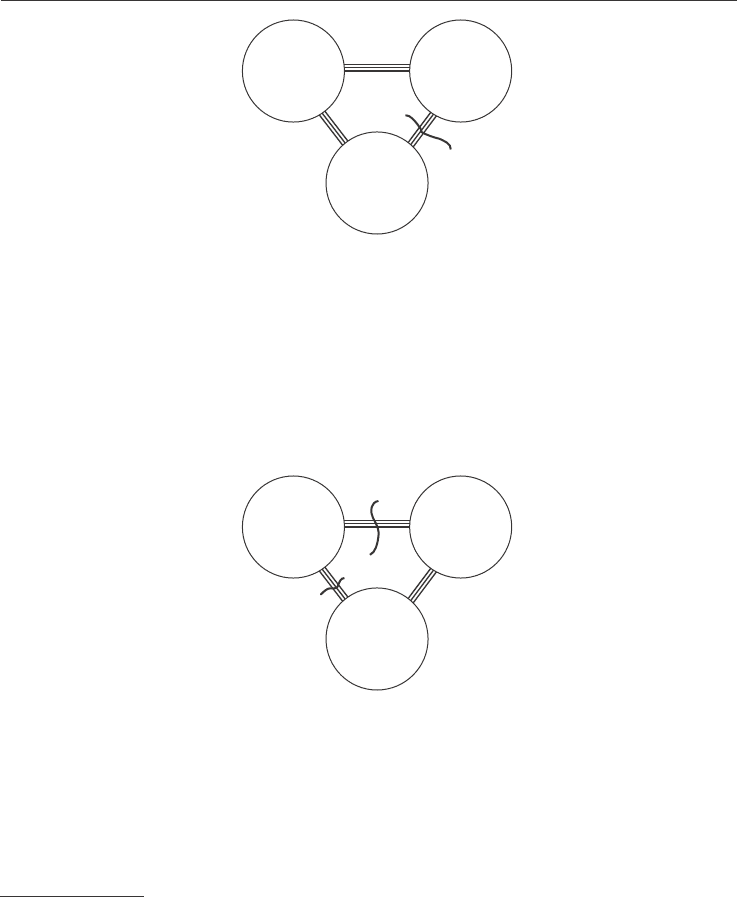

щество варварскому миру, столь же стихийному, как природа. В Средневековье же, по-види-

мому, реализовывался случай одинарного неполного тождества второго рода с характерной

для христианства оппозицией духовной природы человека его же телесности:

16 Косвенно на подобное противопоставление духовно-социальной тождественности природе указы-

вает странный «аморализм» богов архаических обществ. Идея Бога никак не связывается с этически-

ми представлениями (норма поведения задается исключительно социально). Например, Боги гоме-

ровского эпоса ведут себя совершенно стихийно, обманывают, мстят, расставляют ловушки людям.

Это не случайно. Дело в том, что на первых порах Боги «остаются» в природе. Они ведь по «происхож-

дению своему» так сказать звери или стихии, т. е. воспринимаются пантеистически. Оприроженные

боги на этой ступени развития цивилизации противостоят человеческим моральным принципам, за-

крепленным в социальной практике.

О духовности и ее типах 305

Духовно-

смысловое

Телесно-

психическое

Социальное

3) Если духовно-смысловой уровень существования человека эмансипируется, то можно,

по-видимому, говорить о следующем типе — автономной духовности, при которой главным

является обособление индивида от общества в той или иной форме. Развивается представ-

ление об особости отдельного человека, о его личности. Этот процесс, начало которого Карл

Ясперс связывал с Осевым временем, в массовом масштабе делается характерным для позд-

ней Античности или Нового времени.

Здесь, по-видимому, так же есть свои нюансы. Так для поздней Античности, вероятно, ха-

рактерна схема (двойное неполное тождество второго рода), когда духовно-смысловой уро-

вень при отпадении от социального, остается слитым с природным17:

Духовно-

смысловое

Телесно-

психическое

Социальное

Эпоха Возрождения дает свой вариант одинарного неполного тождества третьего рода.

Он характеризуется тем, что и социальность и духовность здесь видятся производными от

природного начала и не противопоставляются ему. В то же время личность в своем индиви-

дуалистическом витальном порыве постоянно выходит за рамки общественно предписанно-

го, ищет свои ценностные ориентиры и поводы для самоутверждения. Схема соответствую-

щая подобному типу общества, по видимому, должна выглядеть так:

17 Это особенно заметно, если приглядеться к ведущим философским школам поздней Античности —

стоикам и эпикурейцам. Они не склонны противопоставлять телесное и духовное начало в человеке.

Резкое размежевание этих ипостасей человеческого существа начинается с христианства. Вот чем ан-

тичный индивидуализм отличается от индивидуализма современного человека. Он еще как бы под-

растворен в «естественном», в силу этого любой человек воспринимается все же отчасти «человеком

вообще».

А. Г. Машевский 306

Духовно-

смысловое

Телесно-

психическое

Социальное

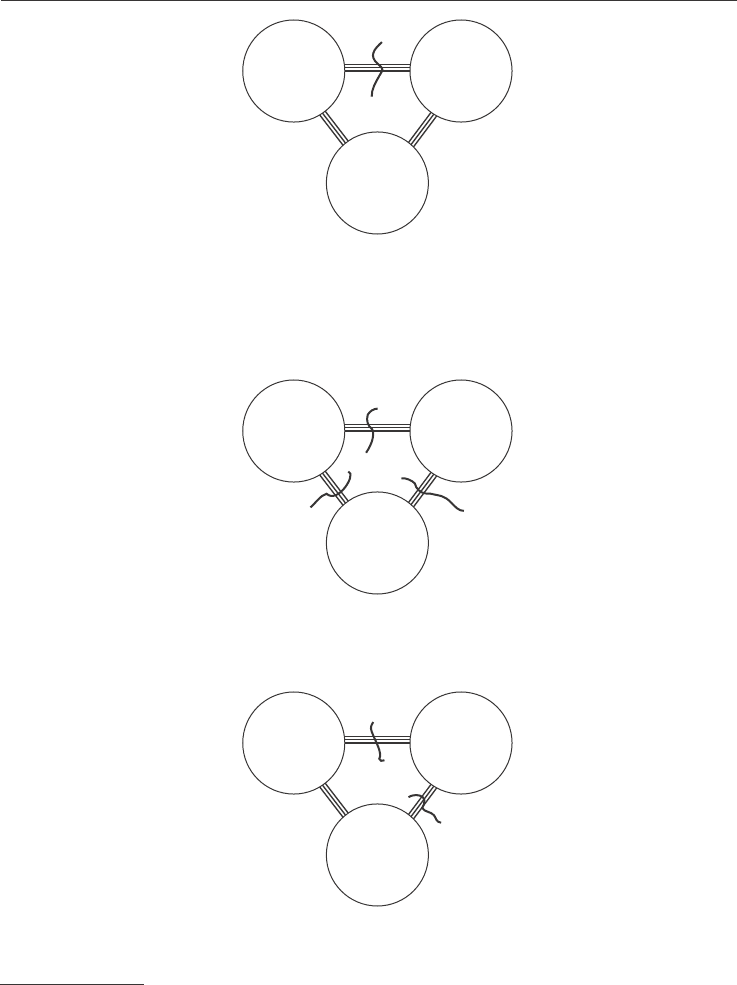

Для Нового времени в какой-то момент на первый план выходит вариант полного нетож-

дества (думаю, что эта модель делается преобладающей в особо кризисные моменты су-

ществования той или иной цивилизации, например, в барочной культуре XVII века18 или

декадентстве конца XIX19 и является нестабильной, поскольку характеризует предельное

расщепление сознания индивида):

Духовно-

смысловое

Телесно-

психическое

Социальное

В целом же Новое время (особенно в позитивистский период) тяготеет к другому вариан-

ту неполного тождества (двойное неполное тождество третьего рода). Я мог бы даже назвать

этот тип типом автономной духовности при оприроженной социальности:

Духовно-

смысловое

Телесно-

психическое

Социальное

В такой ситуации человек, действительно, начинает рассматривать себя в качестве единст-

венно достоверно существующего носителя индивидуальных смыслов бытия.

18 Среди интеллектуальной элиты.

19 Уже в массовом порядке.

О духовности и ее типах 307

Наш тип цивилизации, который характеризуется автономным типом духовности возни-

кает с началом Нового времени, хотя базовые принципы закладываются еще в эпоху Воз-

рождения. Именно тогда возникают первые учения, рассматривающие историю, полити-

ку, экономику как системы, подчиняющиеся своим специфическим законам, не имеющим

ничего общего с человеческой моралью или заповедями Святого писания (отправную точ-

ку здесь задает политическая теория Макиавелли). На практике это означает, что данные

сектора человеческой жизнедеятельности оказываются по отношению к духовно-смыслово-

му уровню бытия примерно в той же позиции, что и естественно-природное существование,

подчиняющееся своим биологическим и физическим законам. Т. е. социальная жизнь совер-

шенно отчетливо начинает приобретать черты природного феномена. И действительно, на

протяжении XVII–XX веков мы сталкиваемся с появлением огромного количества философ-

ских и культурологических систем, фактически «оприроживающих» исторический процесс,

культуру, самого человека (достаточно вспомнить «доброго дикаря» Жан-Жака Руссо). На

теории естественного права строится юридическая и политическая жизнь нынешнего об-

щества (мыслящегося как продукт общественного договора, т. е. чего-то вполне земного, по-

сюстороннего, следовательно, в некоторой степени «природного»20), социал-дарвинизм тор-

жествует в учениях о классовом противостоянии и национальной исключительности, когда

чисто биологические законы борьбы за выживание переносятся на человеческий коллектив.

Тем самым социальная и телесная ипостаси существования человека отождествляются, ду-

ховная же оказывается от них оторванной. Позитивистская философия (разновидностью

которой может быть назван и марксизм) с ее ориентацией на «положительный факт», с ее

отказом всерьез обсуждать вопрос об Истине, склонна отводить культурно-духовным фе-

номенам роль чего-то второстепенного, ненадежного-субъективного, «виртуального». Куль-

тура, религия в позитивистски ориентированных теориях XIX-XX веков психологизируют-

ся, натурализуются, как, например, во фрейдизме. Можно сказать, что цивилизация Нового

времени постоянно пытается ввести двухипостасную биолого-социальную модель человека

и работать именно с ней. Это и означает, что духовно-смысловой уровень делается теперь ав-

тономным, как бы оставленным на попечение каждого отдельного человека, он, так сказать

остается на его совести.

И не случайно. Потому что параллельно процессу натурализации общества идет процесс

индивидуации личности. Вышеописанная конфигурация трехипостасной структуры, ког-

да духовно-смысловые основания эмансипируются, с неизбежностью приводит к тому типу

сознания, которое применительно к Новому времени мы с полным правом называем инди-

видуалистическим. Суть его в том, что приоритеты личностных ценностей стоят выше об-

щественных, причем сами эти ценностные доминанты носят субъективный характер, по-

скольку им нельзя найти подтверждения на уровне общем, социальном (ведь социальная

и духовно-смысловая ипостаси теперь нетождественны). Общество в условиях автоном-

ной духовности оказывается неспособным обеспечить трансляцию подлинных ценностных

20 В отличие от социальных теорий Средневековья, видевших в государстве отражения воли трансцен-

дентных сил, следовательно, связывающих напрямую политическую практику с представлениями о

морали и справедливости.

А. Г. Машевский 308

установок, оно не может в рамках социальной практики предложить человеку целостной ос-

мысленной картины мира. Потому что социальная успешность теперь не только не тождес-

твенна, но, скорее даже противостоит моральной правоте. Об этом трагическом несовпаде-

нии писал еще наш классик, Гаврила Романович Державин: «Подай, Фелица, наставленье,

как пышно и правдиво жить?» В том-то и беда, что в теперешних условиях выходит либо

пышно, либо правдиво. Чтобы их вновь соединить нужно сменить метрику цивилизацион-

ной матрицы, сменить тип духовности.

A. G. Mashevsky

On Spirituality and Its Types

is report is devoted to a problem of human nature. Opposite to a dichotomic model of human

it is concerned a threefold one. A human is a being, recognizing himself on non-conuent and

inseparable three levels: natural, social and spiritual. Spirituality can be identied like an ability

and irrevocable need, intrinsic for human exclusively, to subsist in two spheres simultaneously: in

physical and spiritual. e last one determines a system of values of an individual. As concerns

it’s entity culture confronts nature but as concerns a form of it’s existence culture is quiet natural.

Being wholly connected with a transcendental level of spirituality culture expresses it’s meaning

dominations in things that are quiet immanent — in materials that are taken out of a natural

environment. e social space which the cultural phenomenon can only exist in plays a role of a

mediator between spiritual and biological.

Owing to hypostases union nature of human a denite superposition of these tree entities appears

that can be dened like relations of identity and not identity. Sc. such a superposition determines

a dominate type of personality. If a human is identied concerning his spiritual peculiarity it is

allowed to speak about some amount of types of spirituality following each other like historical

spiritual stages. is report is devoted to analysis of the process.

М. В. Логинова

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск

проблема молчаниЯ в Культуре

В условиях существования разнообразия мыслительных и художественных практик ав-

тор определяет вектор своего исследования — онтологию выразительности и молчания для

определения специфики современной культуры. Наличие двух центров в данной статье ори-

ентирует не только на выявление схождения выразительности и молчания, что позволяет

говорить о выразительности молчания, но и на определение сущностных моментов как вы-

разительности, так и молчания, и через эти базисные вопросы — на изучение специфики

культуры ХХ века.

Вопрос о бытийной сущности выразительности предполагает взаимосвязь бесконечности,

непосредственности, временности, неопределенности. Категории обнаруживают свой онто-

логический характер через их двоякую соотнесенность с бытием и небытием. Применитель-

но к выразительности это означает рассмотрение данной категории не только «извне» (по

отношению к миру), но еще и изнутри (по отношению к Я). Онтологический характер вы-

разительности предполагает соотнесенность данной категории с инобытием и самобытием.

Рассмотрение этой взаимосвязи в свою очередь невозможно без анализа важнейшей в фило-

софском дискурсе ХХ века категории Другой, так как выразительность предполагает направ-

ленность на Другого и организована в соответствии с его структурой.

Тема Другого, активно обсуждаемая в литературе1, является актуальной и значимой для все-

го гуманитарного знания. В изучении данной проблемы выделяются два подхода: 1) трансцен-

дентальная феноменология, представленная учениями Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Ж. П. Сар-

тра. Этот подход исходит из признания трансцендентального Я, конституирующего Другого;

2) философия диалога М. Бубера, С. Л. Франка, М. М. Бахтина, Э. Левинаса признает событие

встречи Я и Ты. Различие между трансцендентальной и диалогической философией состоит

уже в том, что одна исходит из чужого Я, а другая из Ты. Эти подходы, предполагая внутри се-

бя существование других тематизаций проблемы, являются наиболее выраженными.

Философия Гуссерля носит трансцендентальный характер, поскольку ведущую роль в ней

играет вопрос о субъективном конструировании мира. В связи с проблемой строения ми-

ра она может понимать Другого только как чужое Я или вот-бытие. Другой никогда не будет

равным мне, так как Я его конституирую. В фундаментальной онтологии Хайдеггера теория

Гуссерля подвергается модификациям. Вот-бытие у Хайдеггера выступает как «конкретный

человек», и весь перелом от трансцендентальной феноменологии к фундаментальной онто-

логии проявляется как движение от «расчеловеченной» трактовки человека к прояснению

человеческой фактичности. Однако Другой у Хайдеггера, как и у Гуссерля, задается моим

проектом мира и тем самым лишается своей противоположности.

1 См.: Горных А. А. Воображаемый «Другой» Ж. Лакана // Топос-2000. Философско-культурологичес-

кий журнал. Минск, 2001. № 1. С. 41–49; Шпарага О. Н. Кто он, Другой? (экскурс в феноменологию ви-

димого мир) // Там же. С. 31–40.