Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

311МУРЕТОВ М. Д.

Краткий обзор всех сочинений Муравьева). Религиоз

но-сентиментальный летописный стиль Муравьева —

своеобразная поэтическая проза, наиболее естественная

и выразительная в его «путешествиях». В февр. 1837

«за заслуги в области российской словесности» Муравьев

избран в действительные члены Российской академии.

К к. 50-х он постепенно меняет амплуа «сентименталь

ного путешественника» на роль историка Церкви и богос

ловствующего публициста. Одни его сочинения — мисси

онерского характера, в т. ч. «Письма о спасении мира Сы

ном Божиим» (СПб., 1839, 1842, 1844), «Слово кафоличес

кого Православия римскому католичеству» (М., 1852; 2-е

доп. изд. М., 1853), др. — полемического, в т. ч. «Правда

Вселенской церкви о Римской и прочих патриарших ка

федрах» (СПб., 1841, 1849), «Раскол, обличаемый своею

историею» (СПб., 1854). Большой интерес публики к из

бранной им теме побуждает Муравьева писать быстро

и много: «Мою книгу станут тотчас читать; знаю, что через

девять лет ее забудут, но она сделала свое дело».

В 1845—50 Муравьев совершил 3 длительных путе

шествия: в Рим и Германию (1845), в Грузию и Армению

(1846—47), на Восток [1849—50; Константинополь,

Афон, о. Родос, Афины, Сирия (в т. ч. Дамаск), Палести

на]; в 1848 путешествовал по Волге. Изучив и описав

прежде Русскую церковь (и ее святыни) и сравнив ее те

перь с др., он находил, что Русская Православная Цер

ковь с наибольшей полнотой пребывает в духе и истине.

Впечатлениями о католической культуре исполнены

«Римские письма» (Ч. 1—2. СПб., 1846; 2-е изд. СПб.,

1847; положит. рец.: Библиотка для чтения, 1846, т. 76)

и «Прибавления к Римским письмам» (СПб., 1847).

Муравьев впервые подробно описал состояние христи

анской, преимущественно православной, Церкви у несла

вянских народов России и религиозных культов у россий

ских иноверцев — их монастыри и обители, ход и значение

богослужения, жития местночтимых святых (специально

для него переведенные), а также историю и этнографию

края: «Грузия и Армения» (Ч. 1—3. СПб., 1848) и «Письма

о магометанах» (СПб., 1848; 3-е доп. изд. Казань, 1875).

«Письма с Востока в 1849—1850 гг.» (Ч. 1—2. СПб., 1851;

адресованы митр. Филарету Дроздову) значительно допол

нили его «Путешествие по Святым местам в 1830 г.».

Итогом многочисленных путешествий (начиная с 1830)

стала уникальная коллекция икон и др. реликвий, часть

которой, видимо, была передана в Румянцевский музей;

историю ее собирания, как и «судьбы» самих раритетов,

Муравьев описал в документально-мемуарном сочинении

«Описание предметов древности и святыни, собранных пу

тешественником по Святым местам» (Киев, 1872).

Возвратившись в Россию, Муравьев в 1-й пол. 50-х

по-прежнему много путешествовал и одновременно мно

го сил отдавал литературному труду (напряженный темп

творческой жизни отчасти диктовался сугубо житейски

ми соображениями: Муравьев нуждался в подспорье

к жалованью, а впоследствии — к пенсии. Его паломни

чество к скитам, обителям и святыням Вологодского

и Белозерского края (1854) запечатлелось в книге об уни

кальном средоточии русского монашества: «Русская Фи

ваида на Севере» (СПб., 1855, 1894).

Последние, грандиозные по объему историко-религи

озные работы Муравьева были по существу итоговыми. Это

«Жития святых Российской Церкви, также иверских и сла

вянских» (Т. 1—12. СПб., 1855—59), являющееся не перево

дами Четьих-Миней, а оригинальными жизнеописаниями,

основанными на «древней рукописи», найденной Муравье

вым в Софийском соборе, — «каталоге святым русским»

и «Сношения России с Востоком по делам церковным»

(Ч. 1—2. СПб., 1858—60) — результат изучения «греческих

грамот о наших церковных сношениях с Востоком».

В последний, киевский, период жизни — начиная

с 1858 — Муравьев отошел от творчества, занимаясь пре

имущественно религиозно-административной деятельнос

тью. Административная деятельность его развернулась

широко: он настоял на отмене проекта Э. И. Тотлебена

о превращении Киева в город-крепость, содействовал вос

становлению храма Св. Ирины, Софийского собора, Деся

тинной церкви, Межигорского монастыря. Возродил крест

ный ход на крещение Святого Владимира (в 1861, после

25-летнего перерыва). В 1864 стал председателем учрежден

ного по его инициативе Свято-Владимирского братства, за

нимающегося преимущественно миссионерской деятель

ностью (в частности, изданием сочиненного Муравьевым

«Наставления еврею, приготовляющемуся ко святому кре

щению». Киев, 1872). Особо заботился об Андреевской цер

кви, поставленной во имя апостола Андрея Первозванного,

небесного покровителя Муравьева (ему он написал ака

фист, а позже стал ктитором церкви).

Смерть митр. Филарета, многие годы поддерживавшего

Муравьева духовно и материально, стала для него «страш

ным переломом» и побудила к публикации «Писем митро

полита Московского Филарета к А. Н. М… 1832—1867»

(Киев, 1869). В 1871 избран членом Московской, а затем Ки

евской духовных академий. Несмотря на значительную под

держку от Церкви, в конце жизни сильно бедствовал: извес

тно о его намерении «бежать» в Святогорский монастырь

Харьковской губ. В последние годы обратился к художест

венным сочинениям своей молодости: издал «Битву при

Тивериаде», собирался опубликовать драмы «Михаил Твер

ской» и «Георгий Московский»; в 1871 издал воспоминания

«Знакомство с русскими поэтами» (Киев).

Соч.: [Стихи и драм. отрывки] // Поэты. 1820—1830; Северная

лира на 1827 г. М., 1984 / Изд. подготовили Т. М. Гольц и А. Л. Гри

шунин; послесл. и биогр. заметки Гольц; о Муравьеве — с. 279,

282, 289, 291, 297 и 391—92); [Восп.] // Грибоедов в восп., Лермон

тов в восп. Т. 2; Пушкин в восп.; Путешествие ко Святым местам

русским. М., 1990 (репринт. изд. 1846) / Послесл. В. С. Корды;

Письма о богослужении. Т. 1—2. М., 1993 (репринт. изд. 1882

и «Дополнений…» 1883); Жития святых Российской Церкви. Ме

сяц Сентябрь. М., 1993; То же. Месяц Октябрь. М., 1994 (оба —

репринтные изд.); Путешествие ко Святым местам в 1830 г. //

Святые места вблизи и издали… М., 1995.

Ист.: Хохлова Н. А. Н. Муравьев // Русские писатели 1800—

1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999.

МУРЕТОВ Митрофан Дмитриевич (11.08.1850–11.03.1917),

богослов. Окончил курс в Московской духовной академии,

где впоследствии был профессором по кафедре Св. Писа

ния Нового Завета. Главные его работы: «Учение о Логосе

у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи

с предшествовавшим развитием идеи Логоса в греческой

философии и иудейской теософии» (М., 1885), «Филосо

фия Филона Александрийского в отношении к учению

Иоанна Богослова о Логосе» (М., 1885, магистерская дис

312 МУРМАНСКАЯ И МОНЧЕГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ

сертация), «Ветхозаветный храм. Ч. 1. Внешний вид хра

ма» (М., 1890, докторская диссертация), «Протестантское

богословие до появления Штраусовой Жизни Иисуса»

(1894), «Древность предания о погребении Адама на Гол

гофе» (М., 1894), «Апокрифическая переписка апостола

Павла с Коринфянами» (1896), «Иуда Предатель» (ряд

статей в «Богословском Вестнике» за 1905–08), «Эрнест

Ренан и его Жизнь Иисуса» (1908), «Новый Завет как

предмет православно-богословского изучения» (1915).

МУРМАНСКАЯ И МОНЧЕГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ, выде

лена из состава Архангельской и Мурманской епархии

решением Священного Синода 27 дек. 1995. Епархия

объединяет приходы Мурманской обл. Перед началом

второй мировой войны на Кольском п-ове не было

ни одного действующего храма. Первые 2 церкви, разме

щенные в старых бараках, открылись в Кировске и Мур

манске в 1946. Сейчас в епархии действуют более 50 хра

мов и еще несколько строится. Спасо-Преображенский

кафедральный собор находится в г. Мурманске.

МУРОМСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро

дицы. Принесена из Киева в Муром св. кн. Константином

Муромским в н. XII в.

Константин долго ста

рался убедить язычни

ков в Муроме принять

христианскую веру, но

они не только не изъяв

ляли на то согласия,

а даже в ярости соста

вили заговор и хотели

убить его. Когда блгв.

князь узнал об этом,

то усердно помолился

Богу и вышел к ним

с иконою Богоматери.

Язычники были пора

жены ужасом и тотчас

переменили мысли,

и сами стали просить

крещения. В к. XIII в. в Муроме был епископом св. Ва

силий Рязанский. Народ, ослепленный клеветами, запо

дозрил его в порочной жизни и хотел умертвить. Святи

тель просил отсрочить смерть его до утра, и всю ночь

до самого утра молился он в храме св. князей-страсто

терпцев Бориса и Глеба. Затем, совершив литургию, пошел

в храм Благовещения и там пред иконою Богоматери,

которая принесена из Киева кн. Константином, отслу

жил молебен. Затем он взял св. икону, пошел из церкви

на р. Оку и, сняв с себя мантию, распростер ее по воде

и чудесно стал на мантию с иконою. Сильный ветер по

нес его против течения. К девятому часу дня он доплыл

до места, называемого Старая Рязань, где жили кнн.

Феодор и Константин. Тут князья, все духовенство и на

род вышли с крестным ходом навстречу дивному пловцу.

С тех пор упразднилась епископская кафедра в Муроме

и учредилась в Рязани, где и осталась чудотворная ико

на, которую назвали еще «Молением св. Василия». Че

рез три года свт. Василий избрал для жительства новую

Рязань, как место, более защищенное от монголов,

и там утвердил в 1291 свою кафедру; туда же перенес

и икону Муромскую.

Празднество этой иконе 12/25 апр., в день памяти св.

Василия, установлено в 1810 указом Св. Синода по жела

нию жителей Мурома. Прот. И. Бухарев

МУРОМСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ мужской монас@

тырь, Владимирская губ. Находится в г. Муроме. В н. XII в.

в Городище была построена Благовещенская церковь, в ко

торой находилась Муромская икона Божией Матери, при

везенная из Киева. Мужской монастырь на месте Благове

щенского храма был основан в 1563 по обету Иоанном IV.

В 1552 во время похода на Казань царь посетил Муром, го

рячо молился новым чудотворцам о даровании победы

и обещал открыть монастырь в случае победы.

При строительстве каменного храма на месте дере

вянного были обретены гробницы с мощами свв. блгв.

кнн. Константина и его сыновей Михаила и Феодора, ко

торые потом с молебным пением были торжественно по

ставлены в новом храме. С самого начала монастырь

пользовался высочайшими милостями. Царь прислал

всю необходимую утварь, дал братии «неоскудную ми

лостыню» из царской казны, земельные владения, кото

рые расширились в XVII в.

В 1616 монастырь разорили поляки. Новые «госуда

ревы милостыни» помогли восстановить многие обите

ли. Собор был перестроен практически заново. В 1652

к нему был пристроен придел Иоанна Богослова.

В 1716 вместо деревянной надвратной церкви св. ар

хидьякона Стефана построили каменную. В 1811–12 его

обнесли каменной оградой.

В 1812 незадолго до сдачи Москвы Наполеону были

вывезены чудотворные иконы Владимирской и Иверской

Божией Матери и сокровища Кремлевских соборов

из столицы в Муром. Иконы находились в Благовещен

ском соборе монастыря до 20 окт. Список с Иверской

иконы Божией Матери (к. XVII в.), хранящийся в собо

ре, стал особо почитаться после этих событий.

Монастырь закрыли в 1919. Братия поселилась

в городе, продолжала служить в соборе. 22 мая 1923

произошло вскрытие мощей свв. блгв. кнн. Констан

тина, Михаила и Феодора, после чего они были пере

везены в музей, где находились до янв. 1989. Послед

ний настоятель монастыря схиархим. Михаил был

арестован и сослан в к. 1930-х. В 1940 собор закрыли,

но в 1942 вновь открыли уже как приходской, единст

венный в городе до 1990-х. В 1945–46 в нем служил

иеромонах Пимен — будущий Патриарх всея Руси.

Монастырь начал возрождаться в 1990-е годы. Святы

нями монастыря являются мощи св. блгв. кн. Константи

на и его сыновей свв. блгвв. кнн. Михаила и Феодора,

св. Ирины (жены Константина).

В подклете монастырского Благовещенского собо

ра — святые мощи первого Муромского еп. Василия

и прп. Иулиана (Кочукова).

Свт. Василий Муромский пришел в Муром со св.

Константином. Он крестил муромцев и был первым

епископом этого города. Скончался в 1129 и был погре

бен в усыпальнице Благовещенского собора. При по

строении каменной церкви мощи святителя были поло

жены в деревянной колоде под левым клиросом.

Прп. Иулиан (Кочуков) был схимонахом Благове

щенского монастыря. Он родился в 1597. Подвизался во

зле монастырского собора, где и был погребен. В 1834

Муромская икона Пресвятой

Богородицы. XVIII в.

313МУРОМСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

гробница с мощами прп. Иулиана была открыта рабочи

ми, подводившими новые опоры под Благовещенский

собор, и обнаружилось нетление мощей. С той поры

многие стали приходить и служить панихиды над гроб

ницей св. Иулиана. Однако со временем почитание па

мяти святого прекратилось. В июле 1933 мощи были

осмотрены. Они оказались неповрежденными, разруши

лась только часть одежды. По благословению Патриар

шего местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского)

в Благовещенском монастыре имена свт. Василия Му

ромского и прп. Иулиана начали возноситься во время

богослужения вместе с именами др. Муромских святых.

МУРОМСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский монастырь,

Владимирская губ. Находится в г. Муроме. Основан

в XVI в. В 1724 закрыт. Инокини переведены в Муромский

Троицкий монастырь. Возрожден в 1999. В монастыре

2 храма: Воскресения Христова (XVII в.) и Введения

во храм Пресвятой Богородицы (XVI в.).

МУРОМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской

монастырь, Владимирская губ. Находится в г. Муроме.

Один из древнейших в России. Основан ранее 1096

на высоком левом берегу р. Оки. По преданию, сначала

на месте монастыря сын св. кн. Владимира св. Глеб по

строил храм Всемилостивейшего Спаса. В 1096 (первое

упоминание о монастыре в летописях) здесь был погре

бен сын Владимира Мономаха кн. Изяслав, погибший

в междоусобице с Муромским кн. Олегом. «Олег вниде

в град, а Изяслава положи в монастыри и Святого Спа

са...» В дальнейшем монастырь начинает упоминаться

в письменных источниках с 1515, когда в нем настоятелем

был архим. Кирилл. Монастырь не раз подвергался раз

граблению польско-литовскими интервентами в н. XVII в.

Восстановлен при царе Михаиле Феодоровиче. В XVII в.

монастырь был крупным землевладельцем. Во время ре

формирования государства Петром I монастырь лишил

ся большой части своей собственности.

В XIX в. монастырь стал приходить в упадок. Чтобы

поддержать один из старейших монастырей России,

афонские старцы прислали в него в 1878 список с чудот

ворной афонской иконы «Скоропослушница». Вскоре

монастырь действительно восстановился, икона просла

вилась множеством исцелений, чудотворений.

Храмы. Каменный Преображенский в честь Преобра

жения Господня с приделом св. ап. и евангелиста Иоанна

Богослова построен в 1553–56 по велению Иоанна Грозно

го. В 1839 добавился пристрой. Каменный Покровский

построен в 1691, 2-этажный. Кроме престола во имя По

крова Божией Матери в нем было еще 4 придела: навер

ху до 1880 св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова и св.

Карпа Фиатирского, а после 1880 иконы Божией Матери

«Скоропослушница» и Всех Святых; внизу прп. Кирилла

Белозерского и Боголюбской иконы Божией Матери. Ко

локольня 3-ярусная, построена в 1757 на месте древней.

Надвратная церковь Кирилла Белозерского упразднена

в 1810. В построенном в 1891 3-этажном братском корпу

се была устроена домовая церковь Семи мучеников Хер

сонесских. После 1918 монастырь был закрыт.

Возрожден в июне 1995. Службы совершаются в Спа

со-Преображенском соборе и в Покровском храме.

В 1996 в настоятельском доме (1687) освящена домовая

церковь свт. Василия, епископа Рязанского.

Монастырь восстанавливал приписанные к нему по

луразрушенные храмы в г. Муроме: Вознесенский (1729);

Сретенский (1797); Успенский (1790). Монастырь от

крыл также часовни во имя иконы Божией Матери «Не

упиваемая Чаша» и в городской больнице часовню во имя

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Святыней монастыря является чудотворная икона Бо

жией Матери «Скоропослушница», которая после закры

тия монастыря была сохранена и возвращена в него в 1996.

В монастыре открыто мукомольное и хлебопекарное про

изводства для изыскания средств на восстановление.

МУРОМСКИЙ ТРОИЦКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ женский

монастырь, Владимирская губ. Находится в г. Муроме.

Место, на котором находится монастырь, называется

Старое Вышнее Городище. Это исторический центр Му

рома, здесь находился его первый Кремль. Св. кн. Конс

тантин по приходе своем на Муромское княжение в к.

XI в. построил на месте, где теперь находится Троицкий

монастырь, Борисоглебский кафедральный собор, в ко

тором служил первый Муромский еп. Василий.

Впоследствии, очевидно в связи со строительством

Богородицкого княжьего кафедрального собора, Бори

соглебский был упразднен как собор и при нем был

устроен Борисоглебский мужской монастырь.

Монастырь основан в 1642 купцом Московской сот

ни (сначала Муромской гостиной сотни) Тарасием Бори

совичем Цветковым. В 1643 был сооружен Троицкий со

бор, и в том же году получена архиерейская грамота

на основание женской обители. В 1724 в него переве

дены инокини Воскресенского Муромского монастыря.

В 1921 монастырь был закрыт. Возрождаться начал

в 1991. 29 сент. 1991 привезли 7 колоколов из Воронежа

и установили на колокольне. В 1992 в Троицкий собор

были перенесены мощи свв. блгв. кнн. и чудотворцев

Петра и Февронии. Мощи святой супружеской пары по

коятся в южной галерее Троицкого собора под высокой

иконой в золоченом окладе.

Сестры монастыря несут послушания в храме на кли

росе, в поварне, в трапезной. Действует златошвейная мас

терская. В обители имеется библиотека. Отремонтированы

помещение трапезной и келейные корпуса; построены

на прежних фундаментах игуменский корпус и 2этажное

здание просфорни с гостиницей. С 1993 существует Бого

родицкое подворье монастыря в с. Малое Мишино в 15 км

от города. Построены и освящены храм в честь Муромской

иконы Божией Матери, трапезная, келейные домики.

МУРОМСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Оло

нецкая губ. Находится на мысе юговосточного берега

Онежского оз. при впадении р. Муромки, в 40 км. от г. Пу

дожа. Основан в XIV в. выходцем из Византии прп. Лаза

рем Муромским по поручению Новгородского еп. Василия,

которому было об этом чудное видение. В продолжение

своего существования монастырь претерпел разнообраз

ные изменения, был упразднен. С 1787 по 1867 существо

вал как бесприходский храм, затем восстановлен как неш

татный общежительный мужской монастырь.

Храмов было 3: соборный в честь Успения, второй зим

ний Всех Святых, третий в честь Воскресения Лазаря. В мо

настыре под спудом почивают мощи прпп. Лазаря и Афана

сия. Наравне с Лазарем в монастыре почитается также быв

ший игум. Иосиф (XV в.), мощи которого были погребены

314 МУЧЕНИК

в особой часовне; здесь же висели и его вериги. При монас

тыре был дом для престарелых и убогих, устроенный на ка

питал, пожертвованный купцом Малокрошечным.

После 1917 все имущество монастыря было конфиско

вано. В стенах древней обители возникла коммуна им.

Л. Д. Троцкого. Вскоре коммунары, прогуляв переданное

им имущество, разошлись кто куда. Некоторое время здесь

было одно из хозяйств ГУЛАГа, а после войны Дом инвали

дов. Все сооружения монастыря были превращены в руины.

Сохранявшаяся монахами в деревянном футляре церковь

Воскресения Лазаря увезена в Кижи. Монастырь начал воз

рождаться в 1993. Трудами братии восстановлены некото

рые постройки. Под спудом хранятся св. мощи прпп. Лаза

ря и Афанасия Мурманских (Муромских).

МУЧЕНИК, святой, принявший мучения и смерть за ве

ру в Христа.

МУЧЕНИКИ СЕВАСТИЙСКИЕ: ЕВСТРАТИЙ, АВКСЕН@

ТИЙ, ЕВГЕНИЙ, МАРДАРИЙ и ОРЕСТ (284–305). Св. му

ченики пострадали в Армении, которая в те времена была

римской провинцией, в годы правления имп. Диоклетиана.

Одно время христианство свободно распространялось

по Армении и соседней Каппадокии. Узнав об этом, Диок

летиан, жестоко преследовавший веру Христову, назначил

наместниками этих провинций Лизия и Агриколая, людей

суровых и жестоких. В армянском г. Саталионе жил св. Ев

стратий. Он исполнял должность военачальника и был все

ми любим и уважаем в городе. Видя истязания христиан, он

и сам желал принять страдания во имя Господа, но испыты

вал страх. После того как был схвачен священник из близ

лежащего города Араврака, св. Авксентий, Евстратий ре

шился открыто исповедовать Спасителя. Он тут же был взят

под стражу и предан пыткам. Евгений, его друг и товарищ

по воинской службе, стал свидетелем его страданий и сам

исповедовал себя христианином перед Лизием, за что был

брошен в тюрьму. Св. Авксентия казнили усечением голо

вы. Вскоре Лизий решил перевести схваченных христиан

в другой город. Он обул Евстратия в железные сапоги с ши

пами и велел гнать его в Араврак. Христианин Мардарий

присоединился к св. мученикам. После страшных пыток,

по приказу Лизия, Мардарий был убит. С ним был убит и св.

Евгений. Устроив смотр своим войскам, Лизий среди них

нашел христианина по имени Орест. Боясь предать Евстра

тия и Ореста казни в Армении, Лизий отправил их в Каппа

докию к Агриколаю, который огнем умертвил св. воинов.

Память мчч. Севастийским Евстратию, Авксентию,

Евгению, Мардарию и Оресту отмечается 13/26 дек.

МЦЕНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ мужской монас@

тырь, Орловская губ. Находился в г. Мценске, в Подмо

настырской слободе.

В XVI в. монастырь

уже существовал.

До XIX в. монастырь

все время бедство

вал, а затем начал

постепенно расти

и в н. XX в. имел

процветающий вид.

Перед 1917 в оби

тели было 2 храма:

соборный Покров

ский и Знаменский. Святынями монастыря являлись: об

раз Христа Спасителя, Тихвинская икона Божией Матери

с 60 частицами св. мощей, образ Богоматери Толгской и др.

Монастырская библиотека имела много древних старопе

чатных и рукописных книг. При монастыре была стран

ноприимница. При советской власти монастырь был за

крыт, разграблен и разрушен. Святыни утрачены.

МЫТАРСТВА (слав.: налог, подать), временные посмерт

ные скитания души, истязания, обличение грехов, произ

водимые в воздушном пространстве до Суда Божия.

МЫШКОВСКАЯ икона Божией Матери. До 1920х на

ходилась в с. Мышкове, Черниговской губ., Стародуб

ского уезда.

МЯСОЕД, праздничные дни после поста, когда Церковь

разрешала употребление мяса и др. скоромных продук

тов. На мясоед обычно устраивали свадьбы.

МЯСОПУСТНАЯ (сырная) НЕДЕЛЯ, последняя (третья)

приготовительная неделя перед Великим постом. В наро

де она называется «масленой», или масленицей, потому

что из скоромной пищи в эту неделю дозволяется вкушать

только сыр, молоко, масло и яйца. Само воскресенье мя

сопустной недели называется «Неделей о Страшном Суде»,

т. к. за литургией читается Евангелие о Страшном Суде.

МЯТИНСКАЯ икона Божией Матери, написанная в 1746,

прославленная многими великими чудесами, находилась

в с. Мятине, Волынской губ., Дубенского уезда.

Муромский монастырь в Пудожском уезде.

1. Вид монастырря с Онежского озера.

2. Вид с северной стороны

Мценский Петропавловский

монастырь.

НАБАТ, колокольный звон, установленный Указами 1797

и 1851 в сельских церквах для предупреждения населения

о пожаре, вьюге, метели, а в некоторых местностях Ла

дожского и Онежского оз. били в набат и в туманное вре

мя. Чтобы предупредить «напрасную и злоумышленную»

тревогу, колокольни держали запертыми, а ключи от них

хранил священник. Закон карал за ложно поднятую тре

вогу арестом от 1 до 7 дней.

НАБЕДРЕННИК, первая награда, даваемая священнику

как знамение меча духовного, т. е. слова Божия, кото

рым должен быть вооружен священник. Набедренник

имеет вид четырехугольного продолговатого плата,

на котором изображен крест; носится набедренник при

бедре с правой стороны, а при палице — с левой.

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, Рождественский

Сочельник. Канун (Навечерие) Рождества Христова пре

исполнен особенного трепетного ожидания пришествия

в мир Спасителя. Этого ждут все: небо, земля, тварь, наши

сердца. И вот возгорается звезда, и за ней устремляются ве

домые ею мудрецы-волхвы. Раздается ангельское пение,

и ему внимают пастухи. А ныне в этот день звучат песнопе

ния во время часов, которые принято называть Царскими

(на них в Византии обязательно присутствовал царь-импе

ратор). Наряду с ветхозаветными пророчествами о Рождес

тве Христовом на них впервые звучат слова евангельского

повествования об этом великом событии — первый луч

благой вести о Рождестве Христовом. Издревле принято

в этот день, встречая Христа, ради нашей чистоты телесной

и духовной соблюдать строжайший пост. До появления

первой звезды вообще не положено вкушать никакой пи

щи. И только после появления звезды вкушается вареная

пшеница (или другая крупа) с медом —сочиво (отсюда на

звание праздника — Рождественский Сочельник).

Навечерие Рождества Христова (Рождественский Со

чельник) отмечается 24 дек./6 янв.

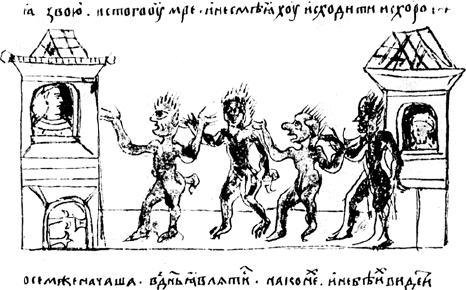

НАВЬ, в народных представлениях воплощение смерти.

В «Повести временных лет» (под 1092) эпидемия в По

лоцке приписывается мертвецам, скачущим на невиди

мых конях по улицам: «навье бьют полочаны». В Древней

Руси существовал особый Навий день, день поминове

ния умерших, позднее приуроченный к четвергу пасхаль

ной недели (малорос., белорус. Навский велик-день,

Мавський велик-день, Мертвецький велик-день).

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ, проповедь Иисуса Христа,

содержащая изложение сущности христианской морали,

ее отличия от древней иудейской. В то время как избран

ное общество Ветхого Завета заботилось, чтобы его члены

отличались только внешними свойствами и признака

ми, как, напр., происхождение от Авраама и обрезание,

Христос, давая свой Новый Завет людям, ставит им

условием достижения избранного общества только внут

ренние достоинства человека, определяемые десятью

«блаженствами» — качествами душевного настроения.

Сравнивая Новый Завет с Ветхим Заветом в таком виде,

как его толковали книжники и фарисеи, Иисус Христос

находит господствующий характер блаженств в полней

шем духовном смирении и самоуничижении, которым

фарисеи и книжники противопоставляют эгоизм и само

возношение. Как объяснялись Христом десять заповедей

блаженства, видно из следующих примеров: заповедь

«не убий» карает не только человека, совершившего

убийство, но и сердце, питающее вражду, а также напрас

ный и внезапный гнев, который может явиться источни

ком этой вражды и вызвать у человека унизительные

действия и выражения; грех прелюбодеяния будет даже

во взгляде на женщину с вожделением; ветхозаветному

«око за око» противоставляется новозаветное правило:

«не противься злу»; далее Христос говорит, что люди тог

да только перестанут разделять себя на ближних и вра

Н

Полочане прячутся от «навий» в свои хоромины. 1092 г.

(Миниатюра Радзивилловской летописи).

316 НАГРАДЫ ДУХОВНЫЕ

гов, когда поймут, что они «сыны одного Отца Небесно

го», и найдут новую силу для восстановления потерян

ного богоподобия. Нагорная проповедь произвела ог

ромное впечатление на слушателей Христа, непрестанно

служила излюбленной темой проповедников слова Бо

жия и вызывала массу исследований и толкований среди

Отцов и учителей Церкви.

НАГРАДЫ ДУХОВНЫЕ, в императорской России подраз

делялись на Высочайшие, синодальные и епархиальные.

К Высочайшим наградам относились ордена, митра, на

персный крест из Кабинета Его Величества. Эти награды

давались лишь с Высочайшего соизволения за особые за

слуги или же по статуту (орден св. Анны 3й степени).

По установившейся практике, за 50летнюю службу по хо

датайству Синода награждались: священники — орденом св.

Владимира 4й степени, диаконы — орденом св. Анны 3й

степени, псаломщики — золотой шейной медалью на Ан

нинской ленте. С 1885 ношение орденов при совершении

богослужения в священном облачении было отменено

(за некоторыми исключениями). Синодальные награды да

вались без доклада каждый раз Государю Императору; это

были: наперсный крест, выдаваемый от Синода, палица, ка

милавка; возведение в сан архимандрита, протоиерея и игу

мена. Награды епархиальные давались по распоряжению

епархиального архиерея; к этому разряду относились: ску

фья, набедренник. Награды для монашествующего и белого

духовенства впервые были узаконены имп. Павлом I. О со

временных наградах в Русской Церкви см. Приложение.

НАДЕЕВСКАЯ пустынь, Костромская губ. Находилась

в 70 верстах от г. Макарьева, на правом берегу р. Немды

в д. Паново. Время ее основания неизвестно, но в 1-й

пол. XVII в. Надеевский монастырь был уже известен.

Его строителем был прп. Тимон, собственноручно выко

павший в обители колодец. Первоначально обитель су

ществовала как приписная сначала к Ипатьевскому мо

настырю, а потом к Троицкой Кривоезерской пустыни,

и лишь в 1856 стала самостоятельной.

После 1917 пустынь была разграблена и разрушена.

От пустыни сохранился только святой колодец о. Тимо

на. Он находится в укромном месте в лесу, но к нему ве

дет протоптанная тропа. На кустах, окружающих часов

ню, всегда можно увидеть множество привязанных лен

точек. Это связано с давним местным обычаем: каждый,

получивший исцеление от недугов на этом источнике,

должен вернуться сюда и оставить ленточку в память

о поданной ему благодатной помощи Божией.

НАДЕЖДА, христианская добродетель; вера, упование,

уверенность в исполнении желаний. В православной

символике представляется зеленым цветом, с XVI — яко

рем, в искусстве надежда аллегорически представляется

в виде молящейся, часто крылатой фигуры в зеленом

одеянии, с якорем; до XVI в. — с патриаршим крестом.

В русских пословицах надежда связывается с Богом,

терять надежду — грех перед Богом, хотя упованием

на Него не ограничивается и требует приложить свой

труд: «Полагай надежду на Бога»; «На Бога надейся,

но сам не плошай»; «На чужое надейся, а свое паси»; «Ко

лотися, бейся, а все надейся»; «Век живи, век надейся»;

«Надейся добра, а жди худа»; «Жить надейся, а умирать

готовься»; «Надеючись и живут и мрут»; «Счастье скоро

покинет, а добрая надежда — никогда». О. П.

НАЗАРЕТСКАЯ женская пустынь при БОГОЯВЛЕНСКОМ

АНАСТАСИЕВОМ монастыре, Костромская губ. Находи

лась в Рылове, пустоши Калашникова. В пустыни был

1 домовый храм, в честь Рождества Пресвятой Богороди

цы. При обители были ферма, гостиница для богомольцев

и лечебница для инокинь. После 1917 пустынь утрачена.

НАЗАРИЙ (1735–1809), валаамский старец. Начинал

свое служение в Саровской пустыни. Слава о нем, как

об одном из великих светильников Сарова, разливаясь

всюду, дошла и до преосвящ. Гавриила, митополита Нов

городского. Святитель, желая восстановить на пустын

ном Валааме «селение святых и тем принести Спасителю

мира Иисусу Христу благоугодную жертву», искал мужа,

способного «утвердити иночествующих в спасительной

жизни», чтобы определить его строителем в Валаамский

монастырь: почему, узнав о старце Назарии, он и вызывал

его тогда в С.-Петербург. Сначала настоятель пустыни

и сам местный преосвящ. Феофил, стараясь удержать

у себя знаменитого отшельника, представили о нем вы

сокопреосвященному митрополиту, как о человеке мало

умном и неопытном в духовной жизни; когда митропо

лит, проникая тайну смирения Назария, ответил, что

«у меня много своих умников» пришлите мне вашего

глупца», тогда невольно отпустили о. Назария из Саро

ва, — он был определен строителем на Валаам.

В то время Валаамская обитель состояла за штатом

и не имела никаких средств к содержанию; здания вет

шали и разрушались; братство составляли все люди пре

старелые: некому было исправлять череду священнослу

жения, некому было состоять в клире. В Валаамском мо

настыре старцем Назарием был введен общежительный

устав Саровской пустыни; на основании этого устава, под

руководством опытного наставника, братья преуспевали

здесь во всех трех родах подвижничества: в общежитии,

жизни скитской и отшельничестве. Тогда подвизались

на горах Валаама знаменитые впоследствии ученики

о. Назария: игум. Иннокентий, игум. Варлаам, духовник

иеросхимонах Евфимий, монах Герман и др. Тогда с удив

лением смотрели на Валаам приходившие афонцы

и по его внутреннему устройству предпочитали его даже

монастырям Афонской Горы. В несколько лет своего

управления старец Назарий упрочил внешнее и внутрен

нее благосостояние Валаамского монастыря.

Старец Назарий много способствовал распростране

нию Православия в Америке. С благословения Св. Сино

да, по поручению митр. Гавриила, он избрал из Валаам

ской братии 10 чел. для озарения светом евангельским

диких обитателей тех владений.

Воспитав сонм подвижников на Валааме, о. Назарий

был сам подвижником всю свою жизнь. Во всех трудах

общежития, во всех работах монастырских он подвизал

ся сам вместе с братией.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

НАЗАРИЙ (в миру Кириллов Николай Яковлевич), митро

полит Курский и Обоянский (4.12.1850—19.06[2.07].1928).

Родился в семье священника Донской обл. В 1873 закон

чил Донскую духовную семинарию, 19 мая 1874 рукопо

ложен во иерея и назначен священником Никольской

церкви в станице Богаевской Донской обл., 4 июня на

значен также и законоучителем Богаевского приходского

училища. В 1876 овдовел и поступил в Киевскую духовную

317НАСЕДКА0ШЕВЕЛЕВ И.В.

академию, которую окончил в 1880 со степенью кандида

та богословия. 31 авг. 1880 стал учителем Екатеринодар

ского духовного училища, 26 июня 1881 переведен зако

ноучителем реального училища в Ростов-на-Дону, а 1 янв.

1883 законоучителем Новочеркасской мужской гимна

зии. В 1892 принял постриг, возведен в сан архимандрита

и назначен ректором Ставропольской семинарии.

24 окт. 1893 в Александро-Невской лавре С.-Петербурга

митрополитом С.-Петербургским и Ладожским Паллади

ем (Раевым) хиротонисан во епископа Кирилловского,

викария Новгородской епархии, 13 нояб. 1893 назначен

епископом Гдовским, викарием С.-Петербургской епар

хии. 21 окт. 1897 получил назначение на самостоятель

ную кафедру епископа Олонецкого и Петрозаводского.

С 20 янв. 1901 — епископ Нижегородский и Арзамас

ский, участвовал в освидетельствовании мощей прп. Се

рафима Саровского. 12—26 июля 1908 был председателем

противораскольнической комиссии IV Всероссийского

миссионерского съезда в Киеве. 6 мая 1909 возведен в сан

архиепископа, избран почетным членом Казанской ду

ховной академии. Как видный деятель монархического

движения был приглашен на Съезд русских людей

в Москве 27 сент.—4 окт. 1909, но прибыть не смог

и прислал приветствие, в котором писал: «Горячо при

ветствую дорогих русских монархистов, собравшихся

в Москву под Покров Царицы Небесной для крепкой

думы о строении нашей жизни на неизменных основах

ее Веры Православной, Царского Самодержавия и На

родности». С 13 авг. 1910 — архиепископ Полтавский

и Переяславский, с 8 мар

та 1913 — архиепископ

Херсонский и Одесский.

28 сент. 1917 как человек

«старых убеждений» уво

лен на покой и назначен

настоятелем Симонова мо

настыря в Москве. В 1919

управлял Донским монас

тырем. С 1920 назначен

сначала временно управ

ляющим Курской епар

хией, а затем архиепис

копом Курским и Обоян

ским. В том же году арес

тован в Курске, перевезен

в Москву и заключен

в тюрьму, но вскоре

освобожден. В авг. 1921

возведен в сан митрополита, в 1923 уволен на покой.

С 1925 митрополит Курский и Обоянский. Поддержал

митр. Сергия (Страгородского).

Соч.: К вопросу о клятвах Антиохийского патриарха Мака

рия и Собора 1656 на знаменующихся двуперстно… Записка…

Киев, 1910.

Лит.: Прощание высокопреосвященного Назария с нижего

родской паствой. Н. Новгород, 1910; Прощание олонецкой

паствы с преосвященным Назарием. Петрозаводск, 1901; Сб.

Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910.

А. Степанов

НАЗАРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ — см.: ЕЛЕАЗАР И НАЗАРИЙ

ОЛОНЕЦКИЕ.

НАЗАРЬЕВСКАЯ пустынь при ВАЛААМСКОМ монастыре,

Выборгская губ. Здесь был расположен кладбищенский

храм во имя всех Преподобных, в посте просиявших. По

строен и освящен он в 1876 игум. Дамаскиным. При хра

ме было новое братское кладбище, заменившее собой

старое монастырское. Близ алтаря находилась могила

игум. Дамаскина, над которой был воздвигнут величест

венный памятник из черного и красного полированного

гранита. На южной стороне церкви среди зелени видне

лась деревянная часовня во имя прп. Сергия Радонежского,

а возле нее стояла древняя, 100-летняя каменная келья

игум. Назария; в этой келье о. Назарий часто уединялся

для безмолвной молитвы; против кельи стоял каменный

высокий крест из черного гранита. С возвышения, на ко

тором был расположен храм, вниз под гору вела гранит

ная лестница, в конце которой был устроен колодезь, от

деланный мрамором. В 100 саженях от храма к востоку

на пригорке стояла ветхая келья схимника Николая,

могила которого с деревянной гробницей и крестом на

ходилась тут же. Эту келью еще при жизни Николая по

сетили имп. Александр I, а потом Александр II и все вел.

князья, бывшие на Валааме.

При советской власти пустынь была разгромлена.

НАЛОЙ, то же, что аналой, стол, покрытый такой же ма

терией, из какой делаются ризы священников. Налой

употребляется при богослужении в православной церкви,

когда диакон читает Евангелие, для чего налой ставится

каждый раз на солее, или когда на него кладут Евангелие,

крест и иконы, предназначенные для поклонения моля

щимся; в этом случае налой ставится посередине церкви.

НАРВСКАЯ икона Божией Матери, прославилась в 1558.

Святотатцы-немцы, глумившиеся над святой иконой,

были наказаны Царицей Небесной пожаром, во время

которого Нарва была взята русскими. С тех пор икона на

ходилась в соборе в г. Нарве, который был построен в па

мять этого события. Празднование 14 авг.

НАСЕДКА0ШЕВЕЛЕВ Иван Васильевич (1570 — ок.

1660), священнослужитель, публицист, поэт. В 24 года

был посвящен в дьяконы, затем служил священником

в с. Клементьево, недалеко от Свято-Троице-Сергиевой

лавры. В 1615 вместе с Дионисием Зобниковским и старцем

Арсением Глухим занимался исправлением Требника. Че

рез 3 года Собор в Москве осудил справщиков, отлучив

их от Церкви, причем Дионисий и Арсений подверглись

заключению. Однако в 1619 патр. Филарет на новом Со

боре оправдал Дионисия и его сотрудников.

Наседка-Шевелев стал священником кремлевского

Благовещенского собора: в 1622 посольским священником

отправился в Данию. По возвращении из Европы составил

антипротестантский трактат «Изложение на люторы».

В 1625 упомянут как ключарь Успенского храма в Кремле.

В 1627 вместе с Ильей Богоявленским рассмотрел и осу

дил учительное евангелие Кирилла Транквиллиона. С 1638

он служил на Печатном дворе в Книжной справе, в част

ности, в 1644 печатал Кириллову книгу. В 1649 возглавил

Книжную справу. Овдовев, принял монашеский постриг

под именем Иосифа. В 1652 отстранен от дел патр. Нико

ном и сослан в северный Кожеезерский монастырь.

Наседка-Шевелев прежде всего полемист-богослов.

В 1619 он составил 2 сочинения в защиту правки Требни

ка (против критиковавшего эту правку Антония Подоль

Назарий (Кириллов),

митрополит

Курский и Обоянский.

318 НАСТЕНЬКА СТРУЛЬСКАЯ

ского). Его основное произведение — «Изложение

на люторы», содержащее развернутое опровержение про

тестантизма, причем с крайне жестких, непримиримых

позиций (с включением сатирических виршей). Непри

миримость Наседка-Шевелев продемонстрировал и в ма

териалах диспутов с Фелдгабером (2-е послание патр.

Иосифа, «речь» о крещении, ответы на письмо «немчи

на» Матвея), к подготовке которых имел отношение.

Кроме того, Наседка-Шевелев являлся автором «Сана

церковного, или Сказания нужнейших обычаев на уче

ние православныя христианския веры, новопросветив

шемуся зело потребного», «Зерцала духовного» — сбор

ника наставлений Отцов Церкви, расположенных в ал

фавитном порядке. Его записями пользовался Симон

Азарьин, создавая Житие Дионисия Зобниковского.

Соч.: Памятники прений о вере, возникших по делу короле

вича Вольдемара и царевны Ирины Михайловны // Чтения отд.

ист. и древностей российских. 1892. Кн. 2; Виршевая поэзия: 1-я

пол. XVII в. М., 1989. М. О.

НАСТЕНЬКА СТРУЛЬСКАЯ (Анастасия Михайловна Де0

нисова), блаженная (1913–1987). Могила ее на кладбище

райцентра Палкино Псковской обл.

НАСТЕЦКИЙ мужской монастырь, Псковская губ., Вели

колуцкий уезд; основан в 1681 и приписан к Троице-Сер

гиеву монастырю, который находится в Великих Луках;

в 1764 упразднен и в н. ХХ в. назывался погост Настцы.

НАТАЛИЯ, св. мученица (н. IV в.), празднуется 25 авг./7 сент.

Во время гонений на Никомидийских христиан имп.

Максимианом один из языческих начальников Адриан,

28 лет от роду и за 13 месяцев перед этим женившийся,

будучи свидетелем мужественных страданий христиан,

сам уверовал во Христа и приказал записать свое имя

в числе осужденных за имя Христово. После этого он был

заключен в темницу и там скончался 26 авг. от сокруше

ния рук и ног железным молотом. Супруга Андриана На

талия, втайне исповедовавшая веру Христову, с радостью

приняла весть об обращении мужа к свету истины и злос

траданиях за Христа, служила ему в темнице, проникая

туда в мужской одежде, и надеждой на Христа и вечное

блаженство утешала и укрепляла его до последней мину

ты страдальческой кончины. Когда тела ее мужа и др. му

чеников были перевезены верующими в Византию для

погребения, она отправилась туда же и по прибытии пре

ставилась ко Господу.

У русских крестьян сщмц. Наталия была известна

под именем Овсяницы, т. к. обыкновенно около этого

дня крестьяне оканчивали уборку с поля овса. В старину

проводил простой люд очень весело овсяницу; косари,

собиравшиеся в этот день для косьбы овса, носили к хо

зяину в виде чучела овсяный сноп и получали от него по

дарки и угощения.

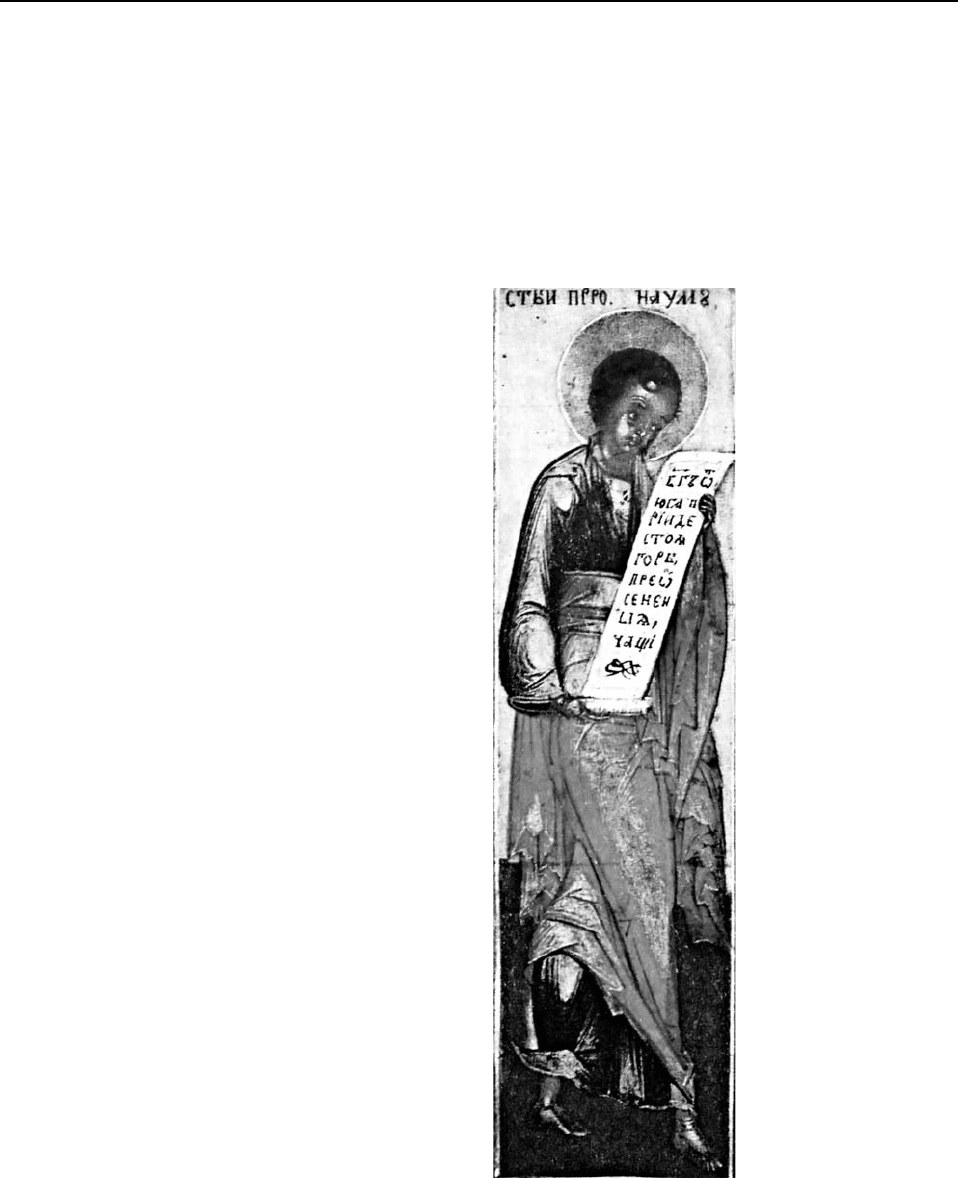

НАУМ, пророк, из 12-ти малых пророков (VII в. до Р. Х.),

происходил из Галилеи, из селения Елкоша. Согласно

преданию, он умер в возрасте 45 лет и был погребен

в родном селении. Главным содержанием книги прор.

Наума, входящей в состав Ветхого Завета, является про

рочество о падении Ниневии — главного города могу

щественной Ассирийской державы, с которой евреи тог

да находились во враждебных отношениях. Завоевав

многие страны: Сирию, Палестину, Египет, Вавилон —

Ассирия опустошила эти земли, разрушив десятки горо

дов и поработив сотни тысяч жителей. Все народы смот

рели на Ниневию как на ненавистную угнетательницу.

Но военные неудачи ждали Ассирию, она пережила по

ражение сначала во время нашествия скифов, а затем

от восставших месопотамских народов. Ликованием

встретили угнетенные люди известие о гибели Ниневии

в 612. Книга прор. Наума представляет собой древнюю

поэму, написанную красочным и выразительным язы

ком. Одним из главных упований, выраженных прор. На

умом, является надежда на неминуемое возмездие, ожи

дающее тех, кто преступит Божественные законы: «Гос

подь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь

и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не по

щадит противников Сво

их. Господь долготерпе

лив и велик могуществом,

и не оставляет без наказа

ния» (Наум 1, 2–3).

Пророка Наума рус

ский народ почитал по

мощником в «умствен

ных и механических за

нятиях» и называл его

Грамотником. В прописях

и азбуковниках XVII в.

приводилась следующая

краткая молитва к прор.

Науму о его содействии

занимающимся науками:

«Святый пророче Божий

Науме, вразуми мя и на

кажи своею милостию

добре руководствию на

выкати». В одном из азбу

ковников XVII в. указы

валось: «Обычай есть

многим (учащимся) со

вершати молебны свв.

бессребреникам Косме

и Дамиану, и св. прор. На

уму, и Ангелу своему, его

же святаго тезоименитст

во имать». Предки наши

имели обычай отдавать

своих детей в научение

со дня св. прор. Наума

и 1 дек. обращались к это

му пророку с молитвой

о его содействии и помо

щи всем начинающим

учиться. В старое время

на день прор. Наума отцы

семейств начинали учить

своих детей грамоте. Для

этого заранее условлива

лись с приходским дьяч

ком или другим лицом.

Все семейство отправля

лось в церковь, где после

обедни служили молебен,

испрашивая благослове

Святой пророк Наум.

Икона. XVIII в. Псков.

319НЕВЕЛЬСКИЙ СПАСО0ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ние на отрока. Учитель являлся в назначенное время

в дом родителей, где его встречали с почетом и ласковым

словом, сажали в передний угол с поклонами. Тут, держа

сына за руку, отец передавал его учителю с просьбами на

учить уму-разуму и за леность угощать побоями. Мать,

по обыкновению, стоя у двери, должна была плакать.

Иначе худая молва пронеслась бы во всем околотке. Уче

ник, приближаясь к учителю, обязан был сотворить ему

три земных поклона. После этого учитель ударял осто

рожно своего ученика по спине три раза плеткой. Мать

сажала своего сына за стол, вручала ему узорчатую костя

ную указку, учитель развертывал азбуку, и начиналось ве

лимудрое учение: аз-земля-ер-аз. Мать усугубляла свой

плач и умоляла учителя не морить сына за грамотой.

На одном азе оканчивалось первое учение. Учителя после

трудов угощали чем Бог послал и дарили подарками.

Отец награждал учителя платьем или хлебом, мать — по

лотенцем от своих трудов. Проводы и угощения продол

жались до ворот. На другой день ученика отправляли

к учителю с азбукой и указкой. Матушка снаряжала

с сынком огромный завтрак и подарок для учителя, кото

рый состоял из домашних птиц. Объяснения, почему

этот обычай приурочен к имени и дню св. Наума, напрас

но мы стали б искать в жизни этого угодника. Всего про

ще обычай этот объясняется тем, что месяц декабрь как

зимнее время есть самое сподручное и свободное в сель

скохозяйственном быту для занятий сельских детей

книжным делом, а первый день этого месяца наша Цер

ковь посвящает памяти св. прор. Наума. Естественно

также, что при мысли о занятии наукою — делом умст

венным — кто-либо из наших простодушных начетников

мог подумать, что самое имя пророка — Наум имет отно

шение к образованию ума. Русские крестьяне говорили

о Науме: «Батюшка Наум наводит на ум» — и верили, что

хорошо начинать учить детей не только со дня св. Наума,

но и во всякое время года с молитвою к нему.

Память прор. Науму отмечается 1/14 дек.

НАУМ (1777–10.06.1853), соловецкий старец. В 1799 по

ступил в Соловецкий монастырь. В 1819, через 28 лет

по вступлении в монастырь, Науму было дозволено архим.

Павлом ношение рясы. В то время он был при просфорне.

Когда же при архим. Макарии было учреждено при Анзер

ском ските постоянное чтение Псалтири, Наум был опре

делен к этому послушанию, с назначением, кроме того,

в должность псаломщика и с поручением ему некоторых

обязанностей по скитскому хозяйству. Здесь он получил

уже уголок, где каждую ночь, перед ликом Божией Мате

ри, совершал свои молитвословия и коленопреклонения.

Две только книги он имел у себя: Псалтирь, по которой от

правлялись молитвословия, и «Лествицу» прп. Иоанна

Лествичника, по которой учился подвижничеству.

Очистив дух свой молитвой и постом, Наум удостоил

ся видений. Однажды перед утреней он шел с фонарем

к часовне прп. Германа для возжжения лампады и сподо

бился видеть самого Угодника идущим в мантии и клобу

ке от соборного храма в свою часовню; вслед за ним во

шел Наум, но уже никого не видел. Поняв, кого видел

своими глазами, он всех увещевал ежедневно приходить

к гробам свв. чудотворцев и целовать их раки.

Старец Наум был одарен от Господа даром прозорли

вости. Старец не дожил до бомбардировки монастыря

английскими кораблями в 1854, но он предвидел опас

ности и беды, угрожавшие обители, и предсказывал их.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

НАУМОВ Дмитрий (1866–после 1910), богослов, духов

ный писатель. Окончил Московскую духовную академию,

защитил диссертацию «Филарет, митрополит Москов

ский, как канонист». Осн. соч.: «Теократические и иеро

кратические воззрения Вл. Соловьева и Ф. М. Достоев

ского пред судом канонического права Православной

Церкви» (1891) и «Правда и милость, как юридические

принципы по воззрениям и практике Московского мит

рополита Филарета» (1896).

НАФАНАИЛ, игумен Киево-Михайловского монастыря

(XVII в.); известен сочинением «Книжицы, или Описа

ния о вере православной, о святой церкви восточной,

об изряднейших правомерных артикулах, от божествен

ного писания, путного ради случая, в гонении от нужды

собранной». Книга эта состоит из извлечений из раз

личных западнорусских полемических сочинений, на

правленных против иноверцев, гл. обр. против католи

ков и униатов; несмотря на то, что в «Книге о вере»

утверждается авторитет греческой Церкви, который

старообрядцы отвергают, она все-таки пользовалась

большим авторитетом у них благодаря тому, что в ней

подтверждались некоторые обычаи старообрядцев. На

писана эта книга в 1644, а напечатана в славяно-рус

ском переложении в Москве Стефаном Вонифантьевым

большим тиражом и почти сразу распродана.

НАЧЕТЧИК (начетчица), богословы у русских старооб

рядцев, которые пользуются у последних не только

нравственным авторитетом, но и внешним при устрой

стве богослужения и в управлении общинами. По мне

нию беспоповцев, начетчики должны обладать возможно

большей начитанностью в старопечатных (дониконов

ских) книгах, которые относятся к богослужению или

содержат творения Св. Отцов.

НЕБИН ТРОИЦКИЙ монастырь, Псковская губ., близ

г. Торопца, на берегу оз. Небина. Основан он в 1592 иеро

монахом Сергием. Одно время был приписан к Торопец

кому архиерейскому дому. В 1764 сделан самостоятельным,

но к к. ХХ в. оскудел.

НЕБО НОВОЕ, сборник религиозных сказаний о чудесах

Пресвятой Богородицы; издан в 1665 в Москве Иоанникием

Голятовским. Всех чудес 445, взяты они частью из южнорус

ских церковных и монастырских записей. Позднейшее из

дание вышло в Москве в 1851 в русском переводе.

НЕВЕЛЬСКИЙ СПАСО0ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монас0

тырь, Витебская губ. Находился в г. Невеле на городской

торговой красной площади, недалеко от берега р. Емель

ки. Монастырь был переведен сюда в 1682 по просьбе

жителей из упраздненного Троицкого монастыря, нахо

дившегося в 3 верстах от города.

В этом нештатном с 1795 и необщежительном мо

настыре перед 1917 было 2 каменных храма. Преобра

женский храм построен в 1820 членами Благовещен

ского братства вместо сгоревшего деревянного благо

вещенского храма и имел теплый придел во имя

св. Николая Чудотворца, воздвигнутый в н. XIX в.

На востоке от этого храма помещалась церковь во имя

прп. Нила Столбенского, с каменной 3ярусной коло

кольней, построенная в 1825.

320 НЕВОСТРУЕВ К. И.

НЕВОСТРУЕВ Капитон Иванович (1815–29.11.1872),

церковный палеограф и археограф. Окончил Московскую

духовную академию (1840). Для развития церковной пале

ографии большое значение имело «Описание славянских

рукописей Московской синодальной библиотеки»

А. В. Горского и Невоструева (т. 1–6. М., 1855–1917). Не

воструев занимался археологическими и археографичес

кими исследованиями, которым посвятил все свои лите

ратурные труды. Большой вклад в русскую православную

науку внесли его сочинения: 1) «Описание Симбирского

Спасского монастыря»; 2) «Слово Св. Ипполита об анти

христе в древнем славянском переводе по списку XII в.»;

3) «Поучение митрополита Алексия»; 4) «Житие Иосифа

Волоколамского»; 5) «Древнерусские поучения об ино

ческой жизни»; 6) «Ананьинский могильник»; 7) «О го

родищах древних булгарского и казанского царств»;

8) «Елабужские древности»; 9) «Плащаница кн. Влади

мира Андреевича»; 10) «О скуфье и камилавке в древней

греческой и русской церкви». Невоструев открыл некото

рые сочинения древних Отцов Церкви, утраченные или

не изданные на греческом языке, но сохранившиеся

в древних русских переводах, как, напр.: «4 слова Мефо

дия Патарского, составленные Максимом Исповедни

ком», «Древний патерик, сохранившийся по латинскому

переводу» и мн. др.

НЕВСКИЙ Александр Алексеевич(1818–1895), духовный

писатель. Окончил Московскую духовную академию. Со

стоял смотрителем Заиконоспасского духовного училища.

Известность получили его сочинения: 1) «Жизнеописания

первосвятителей и чудотворцев всероссийских: Петра,

Алексия, Ионы и Филиппа» (М., 1863; 1894); 2) «Житие

св. Алексия, человека Божия» (М., 1867); 3) «Русская ду

ховно-нравственная христоматия», изданная позднее под

заглавием: «Христоматия для назидательного чтения»

(СПб., 1894); 4) «Духовно-нравственное чтение для наро

да»; 5) «Жизнеописание святителя и чудотворца Николая,

архиеп. Мирликийского» и др.

НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ, порядок служб

на протяжении семи дней недели. Каждый день недели

посвящен какому-либо важному событию или особо по

читаемому святому.

В воскресенье Церковь воспоминает и прославляет

Воскресение Христово.

В понедельник прославляются бесплотные силы — ан

гелы, созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии.

Во вторник прославляется св. Иоанн Креститель, как

больший из всех пророков и праведных.

В среду воспоминается предательство Господа Иудой

и, в связи с этим, совершается служба в память Креста

Господня (день постный).

В четверг прославляются св. апостолы и св. Николай

Чудотворец.

В пятницу воспоминаются крестные страдания

и смерть Спасителя и совершается служба в честь

Креста Господня (день постный).

В субботу — день покоя — прославляются Божия

Матерь, Которая ублажается и ежедневно, праотцы,

пророки, апостолы, мученики, преподобные, правед

ные и все святые, достигшие упокоения в Господе. Так

же поминаются все усопшие в истинной вере и надежде

на воскресение и жизнь вечную.

НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВИЯ, первая неделя (воскресенье)

Великого поста, когда совершается торжество Правосла

вия, установленного в Греции в IX в., в память освобож

дения и победы Православной Церкви над ересями, осо

бенно иконоборческой (см. Иконоборчество). Патриарх

Константинопольский Мефодий установил тогда же бо

гослужение, названное чином Православия и значитель

но дополненное в XII и XIV вв. Теперь чин Православия

совершается в первое воскресенье Великого поста и со

стоит исключительно в поминовении усопших, причем

молитву читает патриарх. В России чин Православия

введен в XIV в. и состоял из греческого синодика этого

чина с прибавлением сначала имен «новых еретиков»,

как напр. Кассиана, архимандрита Юрьева монастыря,

и др., которые в к. XVII в. и в н. XVIII вв. упоминались

только в форме: «Кассиан архимандрит со товарищи»,

а также прибавлены новые имена: Стеньки Разина,

Гришки Отрепьева, протопопа Аввакума, многих раско

лоучителей и др.; всех анафематствований было 20,

а имен до 4 тыс. В к. XVIII в. чин Православия был ис

правлен и дополнен митрополитом Новгородским

и С.-Петербургским Гавриилом; из него исключены были:

1) множество имен, которым возглашалась вечная па

мять и 2) имена многих гражданских преступников и всех

расколоучителей, которым провозглашалась анафема.

В таком виде, напечатанном в первый раз в 1767, чин

Православия оставался до 1869, когда вновь был перера

ботан. Согласно последней переработке, чин Правосла

вия совершался в кафедральных церквах после прочте

ния часов или пред окончанием литургии и содержал

в себе чтение Символа веры, произнесение анафемы

и провозглашение Вечной памяти всем защитникам

Православия. Всех анафематствований 12, и произноси

лись они клиром от имени Церкви, который трижды пел

«анафема». Анафема произносилась всем: 1) отрицаю

щим: бытие Божие и Промысл, духовность существа Бо

жия и его свойства, равносущие и равночестность Сына

Божия и Св. Духа Богу Отцу; 2) всем, отвергающим необ

ходимость пришествия на землю, страдания и смерти

Сына Божия для спасения человека, приснодевство Пре

святой Богородицы, бессмертие души, кончину века, суд

и вечное воздаяние по делам, таинства, Соборы и их пре

дания, божественное происхождение царской власти

и надлежащее отношение к ней; 3) всем, не приемлющим

благодати искупления; 4) всем, не верующим, что Дух

Святой действовал через пророков и апостолов и ныне

пребывает в сердцах истинных христиан и наставляет их

на всякую истину; 5) всем, отвергающим и хулящим св.

иконы.

В XX в. после 1917 в чине анафематствования, кроме

перечисленных выше пунктов, Русской Зарубежной Цер

ковью была включена также анафема всем: 6) теософам

(см. Теософия) и прочим еретикам, дерзающим «глаголити

и пребезумному учить», что Христос не единожды являл

ся на землю, а множество раз; 7) масонам, оккультистам,

спиритам, чародеям; 8) отступающим от православной

веры и приемлющим иные на соблазн братьям нашим;

9) гонителям Христовой веры, нечестивым отступникам,

поднявшим руку на Помазанника Божьего, убивающим

священнослужителей, попирающим святыни, разруша

ющим храмы Божии, истязающим братьев наших