Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

331НЕСМЕЛОВ В. И.

не будет выходить за пределы «утилитарного рассудочно

го мировоззрения». Грехопадение прародителей именно

в этом и состояло — «они подчинили свою душевную

жизнь механической причинности и тем самым ввели

свой дух в общую цепь мировых вещей. Но реальность

свободы на путях человека остается в силе на обоих путях

жизни, — и отсюда, между прочим, вытекает, что общий

детерминизм в понимании мира неверен: факт свободы

в человеке, ее неустранимость — налицо. Здесь ясно под

черкивается то, что существование свободы определяет

ся элементом другого бытия, — такого бытия, которое

не входит в состав мировых вещей и которым основопо

лагается действительность свободы в мире». Bo всяком

случае, перед человеком всегда стоит задача нравственной

деятельности, — смысл которой вовсе не ограничивается

социальными темами, а обращен ко всему космосу. Ина

че говоря, моральная жизнь совсем не заключается

в культурном творчестве, которое почти не выводит нас

из-под власти «физического порядка». В развитии своей

культурной деятельности человек вовсе не осуществляет

себя как свободно-разумная личность, а только в беско

нечных вариациях раскрывает свое добровольное подчи

нение роковому закону жизни... При всех огромных ус

пехах в культурном преобразовании действительности

человек все-таки остается в пределах и условиях физи

ческого мира». Подлинно моральной наша деятельность

становится тогда, когда человек «думает не о благе жиз

ни, а исключительно только об истине жизни». «Истин

ная жизнь — есть жизнь личности вне условий, интере

сов и целей ее физического существования, но жизнь

личности безусловной». Поэтому Несмелов думает, что

«нравственный закон, т. е. определение содержания

нравственной деятельности, не может возникнуть прямо

из нравственного сознания самого себя». Это очень инте

ресное и оригинальное воззрение Несмелова связано,

конечно, с метафизикой человека: т. к. личность может

сознавать себя до конца лишь как образ Божий — то

и «человек находит свою истинную жизнь лишь в жизни

по образу Божию». Культурные и социальные темы твор

чества только в том случае получают нравственный ха

рактер, если они включаются в «истинную жизнь».

«Нравственный закон, — заключает Несмелов — не дан

человеку a priori — он возникает из религиозного созна

ния человека и все свое содержание получает только

из этого сознания: нравственное, долженствующее быть

осуществленным, есть лишь богоподобное, так что идея

богоподобия является и единственным основоположе

нием морали и единственным критерием всех действий

человека в моральном отношении и, наконец, единст

венным основанием для нравственного развития челове

ка. «Нравственность не создает религию, — говорит Не

смелов против Канта, — а только осуществляет ее, рели

гия же прямо и положительно определяет собою все

нравственное содержание жизни».

Это чисто религиозное понимание моральной жизни

все же еще не исчерпывает для нас ее истолкования.

Со всей силой Несмелов подчеркивает то, что «обратить

ся к достижению истинной цели жизни для человека зна

чит то же самое, что и обратиться к сознанию невозмож

ности осуществить эту цель». Но это не означает како

го-то тупика в нашем сознании, а означает только то, что

«люди нуждаются не в мудром учителе истинной жизни,

а в Спасителе от жизни неистинной». «Загадочное созна

ние безусловного идеала в условной: нашей жизни», —

говорит тут же с большой остротой Несмелов, — означа

ет только то, что человек носит в себе постоянное осуж

дение себя и сознание, что своими силами он не может

осуществить того, к чему немолчно зовет его нравствен

ное сознание. Нам нужно спасение от этой невыносимой

двойственности, и это спасение может быть осуществле

но только Тем, Кто «осуществил в мире спасительный за

кон всеобщего воскресения и преображения». Так этика

Несмелова вся светится образом Христа Спасителя — вне

этого нравственное сознание только подчеркивает бесси

лие нашего существования с его глубокой двойственностью

идеального познания и реальной подчиненности нашей

слепым законам природы...

Гносеология. Чтобы освободить основную интуицию

свою от возможных искажений, чтобы подчеркнуть всю

силу и реальность ее, Несмелов становится на экзистен

циальную точку зрения (употребляем для ясности этот

термин, которого нет у Несмелова). «Начальный мир со

знания, — пишет он, — может определяться в самом со

знании не как субъективный и не как объективный,

а только как существующий». «Бытие и познание бытия

развивается в деятельности одного и того же сознания».

Это звучит совершенно в линиях чистого трансцендента

лизма, которому, однако, решительно чужд Несмелов че

рез утверждение трансцендентного бытия Божия.

Несмелов настойчиво отрывает понятие личности

от понятия «я». Ведь «все, что живет на земле, необходи

мо имеет и свое самосознание, свое животное «я»». И че

ловек «тоже имеет свое животное я, которое физически

страдает и наслаждается», — но это еще не образует нача

ла личности. Начало личности «опирается на сознание ее

ценности», на моменты свободы и разума и выражается

поэтому «в свободном самоопределении личного сущест

ва к разумной деятельности в мире». Начало личности

формируется именно моральным сознанием, сознанием

ценностей и сознанием долга осуществлять эти ценности.

Это самораскрытие личности в пределах живого сущес

твования, это явление «неведомой животному миру идеи

свободы» означает, что человек «не становится личностью,

а существует как личность». И потому «в человеке — и толь

ко в нем — и возможно познание, ибо в нем, в его самосоз

нании осуществляется распад на самобытие и инобытие»:

«осуществление самобытия и познание инобытия нераз

рывно связаны между собой и взаимно определяют друг

друга». «Содержание вещей не воспринимается духом из

вне, а им же самим творится». Но потому и в нас самих есть

та именно двойственность, о которой мы столько уже гово

рили — двойственность «человека-личности» и «челове

ка-вещи», двойственность в самой личности «я» и «не-я»..

Познание начинается актами, которые обычно харак

теризуются, как «вера», — но это не есть «низшая» сту

пень познания. «Вера» не есть просто познание,

но по своему содержанию она есть «утверждение воз

можного в качестве действительного», присвоение ка

чества «действительности» тому, что в данных условиях

открывается нам лишь как возможное. «Знание есть соб

ственно вера, — говорит Несмелов, — но только не вооб

ще вера, но вера в высшей степени ее основательности».

332 НЕСТОР

«Основание бытия, — пишет Несмелов — заключает

ся в самом бытии, основание же познания о бытии за

ключается в самом человеке... И основания достовернос

ти этого познания нельзя отыскивать вне человека,

а только в самом человеке, потому что достоверность от

носится не к бытию, а только к человеческому познанию

о бытии». Но именно потому «бытие субъекта, как един

ственное бытие, известное самому себе, необходимо ле

жит вне всех возможных доказательств». «Факт бытия че

ловеческой личности, как вещи в себе, непосредственно

дан в самосознании человеческом, а потому, если чело

век думает о себе не как о явлении, а как о бытии в себе,

как о сущности, то думает верно».

Соч.: Догматическая система св. Григория Нисского. Казань

1887; Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного Открове

ния // Православный собеседник. 1895. № 6, 7; О цели образо

вания // Там же. 1898. № 2; К вопросу о цели образования (ответ

критику...) // Там же. 1900. № 1; Наука о человеке. Т. 1: Опыт

психологической истории и критики основных вопросов жизни.

Казань, 1898;Изд. 3-е. 1905; Т. 2: Метафизика жизни и христиан

ское откровение. Казань, 1903; Изд. 2-е. 1907; Вера и знание

с точки зрения гносеологии. Казань, 1913; Вопрос о смысле

жизни в учении новозаветного Откровения // Смысл жизни.

Антология. М., 1994. Прот. В. Зеньковский

НЕСТОР, монах Киево-Печерского монастыря (ок. 1056–

1114), духовный писатель, мыслитель, летописец, автор

«Повести временных лет».

Из написанного Нестором

«Жития Феодосия Печер

ского» мы узнаем, что он

был пострижен при игум.

Стефане (годы игуменства

которого — 1074–78)

и возведен им в «диакон

ский сан» и что еще

до «Жития Феодосия» им

было написано «Чтение

о Борисе и Глебе».

«Чтение о житии

и о погублении блажен

ную страстотерпцю Бори

са и Глеба» написано Нес

тором по канону жи

тия-мартирия (т. е. жития

святого-мученика). Исто

рии гибели сыновей Вла

димира Святославича

Нестор предпосылает об

ширное историческое

введение, в котором раз

мышляет об извечной

борьбе добра со злом.

По Нестору, русская исто

рия — это борьба добра

со злом, вечных добрых

начал человеческой души

с бесовским соблазном

сил зла. Борис и Глеб вы

ступают в «Чтении» как

активные поборники хрис

тианских идеалов — сми

рения и братолюбия, а Святополк предстает как орудие

дьявольских козней. «Чтение» уступает в известности

и распространенности анонимному «Сказанию о Борисе

и Глебе» (см.: «Жития Бориса и Глеба», старший из извест

ных нам списков «Чтения» относится к XVI в.).

После «Чтения» Нестор пишет «Житие преподобного

отца нашего Феодосия, игумена Печерского», в котором

повествуется о жизни и деяниях одного из основателей

монастыря. Как это характерно для житий праведников,

подвизающихся в монастыре, «Житие Феодосия» отлича

ется живостью характеристик монахов и мирян. Нестор

достигает иллюзии правдоподобия в описании творимых

Феодосием чудес, искусно изображая бытовые детали,

естественно передавая диалоги персонажей. Особенно

выделяется в «Житии» образ матери Феодосия: вопреки

традиции Нестор изображает не лишенную каких-либо

индивидуальных черт благочестивую христианку, пред

стающую в условном амплуа матери святого, а, напротив,

изображает женщину властную, суровую, решительно

противящуюся религиозным устремлениям сына,

не останавливающуюся перед тем, чтобы жестоко избить

или посадить на цепь отрока, мечтающего лишь о богоугод

ных делах и пострижении. Сложен и, возможно, близок

к своему прототипу и житийный образ самого Феодосия

(вероятно, Нестор опирался не столько на литературную

традицию, сколько на рассказы о Феодосии очевидцев):

отличающийся в монастырском быту необычайным смире

нием, Феодосий тем не менее резко осуждает за неблаго

видные поступки кн. Святослава. Исследователи находили

в «Житии» сюжетные мотивы, будто бы заимствованные

из переводных византийских житий, но, вероятно, следу

ет говорить лишь о сходстве ситуаций: Нестор всегда на

полняет рассказ конкретными чертами киевской жизни

и монастырского быта XI в. В этом отношении интересен

такой эпизод: князь, находившийся где-то за городом,

поручает некоему отроку отвезти Феодосия на телеге

в Киев. Увидя убого одетого Феодосия, юноша принима

ет его за простого монаха и, снисходительно попрекнув

за постоянную праздность («ты по все дни порозден»),

предлагает поменяться местами: юноша поспит в телеге,

а Феодосий пусть правит лошадью. Верный своим обы

чаям, Феодосий смиренно соглашается. Но когда путни

ки приблизились к Киеву, юноша замечает необычайное

почтение, оказываемое Феодосию, и со страхом понима

ет свою оплошность. В этом эпизоде помимо чисто нра

воучительной идеи — прославления смирения Феодо

сия — немало живых деталей: и упоминание о далеком

от благочестивого уважения отношении к монахам, и бы

товые особенности княжеского быта, и чисто реалисти

ческое изображение самого игумена, который шагает ря

дом с лошадью, когда начинают слипаться глаза.

В 1113–18 Нестором составлен древнейший летопис

ный свод «Повесть временных лет», который позднее

был включен в состав почти всех летописных сводов.

В «Повести временных лет» земная жизнь рассматри

вается Нестором как противостояние добра и зла, причем

не только как борьба посланников Бога и слуг сатаны,

но как противостояние добрых и злых людей. Последние

опаснее бесов, ибо «беси бо Бога боятся», а злой человек

ни Бога не боится, ни человека. Именно посредством их

множится мировое зло.

Нестор. Икона. ХХ в.

333НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО

Память прп. Нестору отмечается 28 сент./11 окт., 27 окт./

9 нояб. и во 2-ю неделю Великого поста. Т. О., Д. К.

НЕСТОР (в миру Анисимов Николай Николаевич), митро

полит Кировоградский и Николаевский (9.11.1884—

22.10[4.11].1962), духовный

писатель. Родился в семье

статского советника, воен

ного чиновника Свияжско

го полка. Его дед по матери

был протоиереем в Вятке.

Образование получил в Ка

занском реальном учили

ще, по окончании которого

стал послушником Казан

ского Спасо-Преображен

ского монастыря и поступил

на миссионерские курсы

при Казанской духовной ака

демии. 17 апр. 1907 постри

жен в монашество. В мае

1907 по благословению св.

прав. Иоанна Кронштадт

ского отправился миссионе

ром на Камчатку. Изучив

обстановку и увидев, что

здесь не ведется никакой миссионерской работы, соста

вил проект открытия Камчатской духовной миссии

и Камчатского Православного братства.

16 окт. 1916 во Владивостоке хиротонисан в первого

самостоятельного епископа Камчатского и Петропавлов

ского. Член Священного Собора Православной Россий

ской церкви 1917—18. Во время боев в Москве между

большевиками и юнкерами оказывал помощь раненым

на московских улицах. Оставил воспоминания о расстре

ле большевиками Кремля. В 1919 пробрался через Европу,

Африку и Азию к своей пастве на Камчатку, где оставался

до 1920. Изгнанный большевиками с Камчатки, учредил

в Харбине в 1921 Камчатское подворье, где организовал

дом милосердия и трудолюбия.

По возвращении на родину в 1948 арестован и заклю

чен в лагерь до 1956. С 1958 митрополит Кировоградский

и Николаевский. Автор большого числа сочинений раз

личного содержания: работы по нравственному богосло

вию, проповеди и беседы, жизнеописания святых и цер

ковных деятелей, литургические труды, миссионерские

труды, а также статьи, словари, очерки о путешествиях.

Соч.: Православие в Сибири. (Ист. очерк). СПб., 1910;

Из жизни камчатского миссионера и записки из дневника иеро

монаха Нестора. Киев, 1912; Расстрел Московского Кремля

(27 окт.—3 нояб. 1917). М., 1917; М., 1995; Маньчжурия и Хар

бин. Белград, 1933; Очерки о Югославии: Впечатления путешес

твующего. Харбин, 1935; Мои воспоминания: Матер. к биогр.,

письма. М., 1995. А. Степанов

НЕСТОР-ИСКАНДЕР (XV в.), предполагаемый автор

Повести о взятии Царьграда турками в 1453.

Повесть в составе летописей печаталась еще в XVIII в.;

в 1886 архим. Леонид опубликовал ее список, который да

тировался XVI в. и содержал послесловие с именем авто

ра — Нестор-Искандер.

О Несторе-Искандере сообщалось, что он попал

в плен к туркам, был «обрезан», «пострадал в ратных хо

жениях», т. е. принимал участие в походах турецкого вой

ска. Во время осады Константинополя Нестор-Искан

дер, продолжая втайне оставаться христианином, делал

записи о войне. После падения Константинополя, до

полнив эти записи рассказами тех, кто находился в осаж

денном городе, составил Повесть. Никаких др. более точ

ных сведений о Несторе-Искандере не обнаружено,

а опубликованное архим. Леонидом послесловие

А. И. Соболевский считает недостоверным.

Повесть о взятии Царьграда оказала значительное вли

яние на такие произведения русской литературы XVI—

XVIII вв., как Никоновская и Воскресенская летописи,

Степенная книга, Казанская история, «Летописная книга»,

Сказание Авраамия Палицына. Не ясны отношения Повес

ти с редакцией, которая включалась в Хронографы и в их

составе использована в Скифской истории А. Лызлова,

Историю о разорении Иерусалима (1713), Историю царь

градскую И. В. Паузе, анонимное сочинение «О зачатии

и здании града С.-Петербурга». Оригинальную переделку

Повести осуществил И. С. Пересветов. М. О.

НЕСТОР СОЛУНСКИЙ, мученик (ск. ок. 306), ученик

св. Димитрия Солунского. Получив от него благослове

ние, св. Нестор вступил в гладиаторский поединок с лю

бимым силачом императора — германцем Лием. Обычно

Лий сбрасывал побежденных с помоста — на копья во

инов, но с Нестором произошло все наоборот. Укреплен

ный всемогущей силой Божией, юноша-христианин,

к посрамлению язычников, победил Лия и сбросил его

с помоста на копья. Взбешенный император повелел не

медленно казнить святого.

Память мч. Нестору отмечается 27 окт./9 нояб.

НЕСТЯЖАТЕЛИ — см.: ЗАВОЛЖСКИЕ СТАРЦЫ.

НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО, одна из главных духовно-нрав

ственных основ Русского Православия. Суть его заклю

чалась в преобладании духовно-нравственных мотивов

жизненного поведения над материальными интересами.

В душе русских, прежде всего крестьян, жило чувст

во справедливости, причем не просто материального

воздаяния, компенсации, а чувство высшей справедли

вости — жить по душе достойно, вознаграждать по со

вести. К XIX в. сформировался народный идеал спра

ведливости, который был для русского крестьянина

своего рода компасом. Не следует гнаться за богатст

вом, за наживой, преследовать корыстные интересы.

Как цель жизни, это считалось недостойным. Главное

же — прожить жизнь по-доброму, по правде, достойно.

Человек не должен стремиться ни к богатству, ни к на

копительству, человек должен довольствоваться малым.

«Лишние деньги — лишние заботы», «Деньги — за

бота, мешок — тягота», «Без хлеба не жить, да

и не от хлеба (не о хлебе, материальном интересе)

жить», «Не о хлебе едином жив будешь», «Хлеб за жи

вот — и без денег живет». Действительно, «зачем душу

тужить, кому есть чем жить» (есть хлеб). «Без денег про

живу, лишь бы хлеб был», «Без денег сон крепче», «Луч

ше хлеб с водою, чем пирог с бедою».

«Напитай, Господи, малым кусом», — молит крестья

нин. «Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживешь век до

полна». Нечего завидовать другим, говорит русский крес

тьянин и подчеркивает: «На людей глядя жить (то есть

не по достатку) — на себя плакаться».

Иеромонах Нестор

(Анисимов).

Фотография. 1912 г.

334 «НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ» ИКОНА

Отвергая стяжательство и накопительство, осторож

но и с достоинством принимая богатство и деньги, трудо

вой человек выдвигает свой идеал — идеал скромного

достатка, при котором можно и самому жить сносно,

и помогать своим близким. «Тот и богат, кто нужды

не знат», «Богаты не будем, а сыты будем».

В сознании русского человека понятие достатка, сы

тости связано только с трудом, работой, личными заслу

гами. «Как поработаешь, так и поешь», «Каковы сами

(как работаем), таковы и сани», «Каков Пахом, такова

и шапка на нем», «По Сеньке и шапка», «Каков Мартын,

таков у него алтын» (столько заработал).

Русский человек твердо считает, что: «От трудов сво

их сыт будешь, а богат не будешь». Нажива такому чело

веку не нужна. «Сыта душа не берет барыша», «Лучше

жить в жалости, чем в зависти», «Кто сирых напитает, тот

Бога знает», «Одной рукой собирай, другой — раздавай»,

«Рука дающего не оскудеет».

«Не тем богат, что есть, а тем богат, чем рад» (то есть

поделись с ближним), «Не богат, да гостям рад», «Не на

до мне богатого, подай тороватого» (нежадного), «Держи

девку в темноте, а деньги в тесноте».

Особо вопрос ставится об отношении к чужому иму

ществу, результатам чужого труда. Посягнуться на них —

страшный грех. «Лучше по миру сбирать, чем чужое

брать». «Лучше попросить ради Христа, чем отнять

из-за куста». «Заработанный ломоть лучше краденого ка

равая». «Хоть в латаном, да не в хватаном».

Для западноевропейского бюргера, наверное, чудо

вищной бессмыслицей показались бы русские народные

пословицы, призывающие жалеть чужое добро. «Не бере

ги свое, береги чужое». «Береги чужое, а свое — как зна

ешь». А ведь в самом деле было так: чужое добро берегли

с большей ретивостью, чем свое.

«В чужом кармане денег не считай». «Пожалей чужое,

Бог даст свое». «Кто чужого желает, тот свое утратит». Впро

чем, русский труженик говорит и так: «Своего не забывай,

а чужого не замай». «За свое постою, а чужого не возьму».

А. И. Герцен в книге «Былое и думы» рассказывает

о крестьянине, который категорически отказался взять

с него лишнее. В избе, где Герцен остановился ночевать

по пути в ссылку, крестьянин накормил его ужином. Ког

да утром надо было рассчитываться за трапезу, хозяин за

просил со ссыльного пять копеек, а у того самой мелкой

монетой оказался двугривенный. Крестьянин отказался

принять эту монету, потому что считал великим грехом

взять за ужин больше, чем он того стоит.

Писатель В. И. Белов справедливо отмечает: «В стари

ну многие люди считали Божьим наказанием не бедность,

а богатство. Представление о счастье связывалось у них

с нравственной чистотой и душевной гармонией, которым,

по их мнению, не способствовало стремление к богатству.

Гордились не богатством, а умом и смекалкой. Тех, кто гор

дился богатством, особенно не нажитым, а доставшимся

по наследству, крестьянская среда недолюбливала».

Среди крестьянских мудрецов и бывалых людей

бытовали истины, идейно-нравственное содержание

которых в переводе на современный язык было при

мерно таково: «Богатство человека состоит не в деньгах

и комфорте, не в дорогих и удобных вещах и предме

тах, а в глубине и многообразии постижения сущности

бытия, стяжании красоты и гармонии мира, создании

высокого нравственного порядка».

Человек, который думает только о своих личных ма

териальных интересах, неприятен душе крестьянина. Его

симпатии на стороне живущих по совести, справедли

вости, простоте душевной.

Классическая русская сказка о трех братьях — двух

умных и третьем дураке — кончается моральной победой

бессребреника, нестяжателя, простодушного младшего

брата-«дурака» над материализмом и практической муд

ростью старших братьев.

Русский человек осуждает неправедное богатство, как

и любую другую форму паразитизма.

С его идеалом скромного достатка больше согласуются

бережливость и запасливость. «Бережливость, — говорит

он, — лучше богатства», «Запасливый лучше богатого»,

«Береж — половина спасения», «Запас мешка не дерет»,

«Запас беды не чинит».

«Маленькая добычка, да большой береж — век про

живешь», «Копейка к копейке — проживет и семейка»,

«Домашняя копейка рубль бережет», «Лучше свое побе

речь, чем чужое прожить».

«Держи обиход по промыслу и добытку», «Не прихо

дом люди богатеют, а расходом», «Кинь добро позади,

очутится впереди», «Кто мотает, в том пути не бывает».

«Не о том, кума, речь, а надо взять и беречь», — поучает

рассудительный хозяин. «Собирай по ягодке — наберешь

кузовок», «Пушинка к пушинке, и выйдет перинка», «В об

щем, запас мешку не порча», «Подальше положишь — по

ближе возьмешь».

Бережливость всячески поощряется. Но накопитель

ство, жадное стяжание материальных предметов рас

сматривается как грех, ибо, считает народ, «скупому ду

ша дешевле гроша».

Скупые и скряги, так же как и богачи, подозреваются

в сговоре с чертом. «Скупой копит — черт мошну тачает»,

«Черт мошну тачает — скряга ее набивает», «Кто до денег

охоч, тот не спит всю ночь», «Скупые что пчелы: мед со

бирают, да сами умирают».

О таких народ говорил: «У него от скупости зубы смер

злись», «У него в Крещенье льду взаймы не выпросишь»,

«У него всякая копейка рублевым гвоздем прибита». А об

щий приговор таков: «Скупому человеку убавит Бог веку».

Осуждая стяжательство, накопительство, жадность,

скупость и неправедное богатство, народное сознание

снисходительно относится к беднякам и, более того,

симпатизирует им. По-видимому, образ бедняка больше

согласуется с народными идеалами, чем образ богача.

«Бедность — святое дело», «У голыша та же душа»,

«Гол, да не вор; беден, да честен», «Богат, да крив; беден,

да прям», «Лучше нищий праведный, чем богач ябедный».

«Бедность не порок, а несчастье», «Хоть мошна пус

та, да душа чиста», «Гол да наг — перед Богом прав»,

«Бедность учит, а счастье портит», «Убожество учит, бо

гатство пучит». О. Платонов

«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ», чудотворная икона Божией

Матери. На этой иконе Богородица одной рукой поддер

живает Младенца Христа, а в другой Ее руке — прекрас

ная лилия, которая символизирует целомудрие, чистоту,

приснодевство Божией Матери. К тому же инонографи

ческому типу принадлежат иконы «Благоуханный Цвет»

335«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» ИКОНА

и Ново-Сверженская икона Богородицы, которая была

явлена в лесу на дереве ок. 1500 на Минщине.

В проповеди на праздник Благовещения еп. Феофан

Затворник призывает дарить Божией Матери «цветы

святых чувств и привязанностей», «цветы семи оттенков

радуги», явленной «на небе после потопа как знамение

помилования греховного человечества». «Цвета раду

ги, — говорит святитель, — размещаются один за другим

в восходящем порядке, будто один переходит в следую

щий, и все они образуют непрерывную лестницу, что

стремится к Небу», поэтому очень часто на иконе «Не

увядаемый Цвет» изображается лестница как символ со

единения земли и неба.

На иконе «Благоуханный Цвет» в руках у Пречистой

Девы цветы. В Послании ап. Петра единство добродете

лей показано в виде переливающихся цветов радуги: при

лагая к сему все старание, покажите в вере вашей добро

детель, в добродетели ум, в уме рассудительность, в рас

судительности воздержание, в воздержании терпение,

в терпении благочестие, в благочестии братолюбие,

в братолюбии любовь (2 Пет. 1, 5–7).

Иконы «Неувядаемый Цвет» и «Благоуханный Цвет»

очень древние. Их акафистный прототип восходит к ка

нону Иосифа Песнописца IX в.

Церковное Предание связывает название иконы «Бла

гоуханный Цвет» с бессмертником, который рос на скло

не Афонской горы и считается символом чистоты.

Список с иконы «Неувядаемый Цвет» находился в Мос

ковском Алексеевском монастыре. После 1917 утрачен.

Икона празднуется 3/16 апр.

«НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА», чудотворная икона Божией

Матери. Находится в Андреевском кафедральном соборе

г. Ставрополя. Эта икона была написана в н. 90-х ХХ в. по

сле чудесного знамения у иконы Божией Матери «Дер

жавная» в Москве, в Коломенском, свидетелем которого

был один православный. В лампаде, в которой не было

масла и вроде бы даже и фитиля, горел огонек.

Весной 2000 на иконе «Неугасимая Лампада» замети

ли пятно, похожее на кровь. Оно появилось на лике Бо

жией Матери, выше правой брови. Струйка крови все

удлинялась и спускалась по ланите Божией Матери. По

степенно струйка крови, истекающая от лика на иконе,

достигла благословляющей руки Ее Божественного Сына.

Страшное знамение! Прот. Иоанн Гусев, настоятель

храма с. Александрия, пишет: «Подойдя и приложив

шись к кровоточащей иконе Божией Матери, я увидел,

что струйка крови опустилась еще ниже и остановилась

в нижней части перстов Иисуса Христа, а струйка крови

с Его нимба достигла перекладины креста, увеличив

шись наполовину».

День празднования иконы не установлен.

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША», чудотворная икона Божией

Матери. Явлена во Владычном Введенском монастыре

в Серпухове в 1878, когда перед ней отставной солдат из

лечился от страсти пьянства. Весть о чудном явлении

иконы быстро распространилась по г. Серпухову и затем

по ближним и дальним весям. В монастырь стали приез

жать одержимые «пьянственной страстью». Чудотвор

ная икона находилась в монастыре до 1919, а после его

закрытия — в соборе «Николы Белого» в Серпухове. Этот

собор в 1929 был также

закрыт, и дальнейшая

судьба иконы неизвест

на. В мае 1996 во Вла

дычном монастыре

освящен список чудот

ворной иконы «Неупи

ваемая Чаша». Еще

один список с этой

иконы поставлен в ча

совне Владычного мо

настыря в Москве.

Список с этой иконы

имеется также в Высоц

ком Богородицком муж

ском монастыре в Сер

пухове. Каждое воскре

сенье по окончании

Божественной литур

гии совершается молебен с акафистом перед иконой Бо

жией Матери, за которым поминаются имена тех, кто

страдает пристрастием к винопитию.

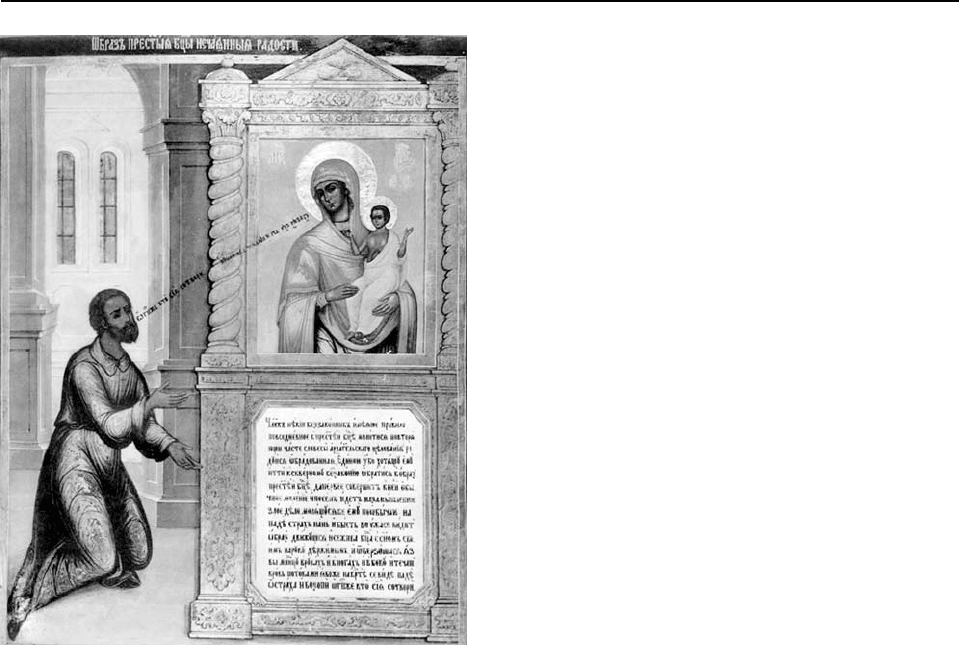

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ», чудотворная икона Пресвятой

Богородицы. По преданию, некто грешник (разбойник)

имел правило — каждый день по несколько раз молиться

Пресвятой Богородице, произнося архангельское Ей при

ветствие: «Радуйся, Благодатная!» и пр. Однажды, собира

ясь на преступное дело, он обратился к иконе Пресвятой

Богородицы, чтобы по своему обычаю помолиться Ей.

И вот, когда он произнес слова молитвы, вдруг напал на не

го страх и он впал в забвение и увидел, что на иконе Пресвя

«Неувядаемый Цвет». Икона Божией Матери. XVIII в.

Икона Божией Матери

«Неупиваемая Чаша».

336 НЕЧИСТАЯ СИЛА И БОРЬБА С НЕЙ В НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

тая Богородица и Богомладенец Иисус Христос представля

ются ему живыми. У Иисуса Христа открылись язвы на ру

ках, ногах и в боку, и из них потоками струится кровь, точ

но так же, как это было, когда Господь страдал на кресте.

Увидев это, грешник упал от страха и воскликнул: «О, Гос

поже! Кто сделал это?» Богоматерь отвечала: «Ты и прочие

грешники; вы своими грехами снова распинаете, как древ

ние иудеи, Сына Моего». Тогда грешник зарыдал и сказал:

«Помилуй меня, Мати милосердия!» А Пресвятая Богоро

дица отвечала: «Вы называете Меня Матерью милосердия,

а сами оскорбляете и преогорчеваете Меня своими дела

ми». — «Нет, Владычица, — воскликнул грешник, — отселе

да не будет этого! Да не преодолеет злоба моя Твоего неиз

реченного милосердия и благости. Ты одна — надежда

и прибежище всем грешникам. Преклонись на милость

и умоли Сына Своего и Творца моего!» Тогда Пресвятая Бо

городица стала умолять Богомладенца, говоря: «Благоут

робне Сыне Мой! Ради любви Моея к Тебе помилуй сего

грешника!» А Господь отвечал: «Не прогневайся, Матерь

Моя, что Я не послушаю Тебя! Я и Сам молил Отца Своего,

да мимо идет от Меня чаша страдания, и Он не послушал

Меня». Тогда Матерь Божия сказала: «Воспомни, что

Я вскормила Тебя, и прости его». Но Сын отвечал: «И вто

рицею молил Я Отца о чаше, но Он не послушал Меня». Бо

городица опять сказала: «Вспомяни болезни Мои, которые

Я претерпела, когда Ты на кресте телом, а Я при кресте сер

дцем были уязвлены». А Сын отвечал: «Третицею молился

и Я Отцу, но Он не благоволил услышать». После того Пре

святая Богородица встала, посадила Богомладенца и хотела

пасть к ногам Его. «Что Ты хочешь делать, о Матерь

Моя?» — воскликнул Сын. «Пребуду у ног Твоих вместе

с этим грешником, — отвечала Она, — пока Ты не простишь

ему грехов». Тогда Господь изрек: «Закон повелевает всяко

му сыну почитать свою мать; а справедливость требует, что

бы законодатель был и исполнителем закона. Я — Твой

Сын, а Ты — Моя Мать. Я должен почитать Тебя, исполняя

то, о чем Ты умоляешь меня. Будь же по Твоему желанию!

Ныне же прощаются сему человеку грехи для Тебя. А в знак

прощения пусть он облобызает Мои раны». Встал тогда тре

пещущий грешник, радостно прикоснулся к пречистым яз

вам Христовым и тотчас же пришел в себя. С этим видение

кончилось, и грешник с того времени исправился и стал

жить богоугодно.

В настоящее время чудотворный список иконы «Не

чаянная радость» находится в Москве: с 1944 в церкви

Илии Пророка в Обыденском пер. (эта икона ранее бы

ла в церкви Благовещения на Житном дворе в Кремле,

а затем в кремлевской церкви Константина и Елены);

в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

в Марьиной Роще.

Чтимые иконы «Нечаянная радость» находятся также

в Москве в церкви Адриана и Наталии в Бабушкине,

в церкви Вознесения Господня на Гороховом поле, в цер

кви Воскресения Словущего в Даниловской слободе,

в церкви Спаса Преображения на Песках, в церкви Фео

дора Стратилата у Чистых Прудов.

Празднуется в неделю Всех Святых, а также 9/22 дек.

НЕЧИСТАЯ СИЛА И БОРЬБА С НЕЙ В НАРОДНОЙ

ЖИЗНИ, в представлении русского народа нечистая сила

есть черное воинство дьявола — черти, бесы, нечисть, не

жить, то, что не живет естественным образом, но существу

ет, принимая телесные, произвольно изменяемые формы,

по Божьему попущению. По народным поверьям, когда

дьявол восстал против Бога и был низвергнут со своим во

инством с небес, сам он и большая часть его присных, чер

тей, провалилась сквозь землю в преисподнюю, часть же

упала в разные места на землю и там осталась В зависимос

ти от места падения нечисть приобрела облик леших, водя

ных, болотников (болотниц), полевиков, овинников, бан

ников, кикимор, дворовых, домовых. Назначение нечис

той силы — вредить человеку, вводить его в соблазн с целью

завладеть его душой. Сущность нечисти зловредна, и она

довольно опасна, но от нее можно уберечься крестом, мо

литвой и заклятиями. Впрочем, постоянная близость с че

ловеком смягчила некоторые виды нечисти, напр. домово

го. Внешний облик нежити малоизвестен и трудноуловим,

к тому же она способна «скидываться», превращаясь

в предметы, животных, особенно нечистых (собаку, сви

нью, козла), в черную кошку и даже в людей, особенно

в рыжих; но при умелом применении нужного заклятия

нежить «рассыпается». Обычно нечисть бесчинствует

по ночам, до третьих петухов, с пением которых скрывает

ся, либо до третьего удара благовеста к заутрени.

Среди повседневных проявлений веры простого рус

ского человека в своем доме, видимых и для постороннего

глаза, — защита себя и жилища своего от нечистой силы,

нечисти. Бытовавшие при этом воззрения на вражью си

лу — народная демонология — не противоречили соответ

«Нечаянная радость».

Икона Пресвятой Богородицы. XIX в.

337НЕЧИСТАЯ СИЛА И БОРЬБА С НЕЙ В НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

ствующим догматам Православия. «Наша брань не против

крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего,

против духов злобы поднебесных». (Еф. 6; 12).

«Крестьяне, живущие вблизи своих приходских церк

вей, — писал корреспондент в Тенишевское этнографи

ческое бюро о Гжатском у. Смоленской губ., — стараются

донести до дома зажженную свечу, с которой они стояли

в церкви во время чтения о страданиях Христа или

во время выноса плащаницы. Этим огнем они выжигают

знаки на дверных и оконных притолках» для предохране

ния от нечистой силы и колдовства.

Указание на этот благочестивый обычай — одно

из наиболее часто встречающихся во всех тенишевских

материалах. Различие лишь в том, что в большинстве со

общений речь идет о свечах Великого Четверга, но встре

чается в этом назначении и крещенская свечка. Так,

в Бирюченском у. Воронежской губ. в Великий Четверг

по окончании чтения 12-ти Евангелий (т. е. 12 текстов

из Евангелий о святых страстях Господних) крестьяне

шли по домам с зажженными свечами и на избяных бал

ках выжигали кресты. В Тульской губ. в Великий Четверг

после 12 Евангелий (по церковному обычаю это чтение

совершалось в четверг вечером на утрени) двигались

по домам с горящими свечками и выжигали кресты

на дверных притолках, потолках, избяных матицах.

Сохранился рассказ о Четверговых свечах в предреволю

ционное время Н. Толгской, у которой дед и три дяди были

священниками, а отец — церковным регентом. «Помню,

как мерцали свечечки в руках москвичей, идущих домой

от Двенадцати Евангелий в Страстной четверг. Четверговую

свечу, которую держали во время чтения Евангелия, полага

лось принести домой зажженной. Так и шли по улицам

и переулкам, прикрывая пламя свечи ладонью от ветра,

а у некоторых были бумажные фонарики. Удивительно: по

года всегда была в Великий Четверг безветренной! Вечер

был тихий, и все благополучно доносили до дому свечу го

рящей. С такой свечечкой в дом входила благодать. От нее

зажигали лампадку, растапливали печку, ставили самовар,

а потом хранили в киоте до следующего года. Не сохранить

пламя свечи считалось неблагоговейностью.

Так же было и в Вербную Субботу. Вся Москва после

всенощной была в мерцающих огоньках свечей, двигаю

щихся от храма к домам. Церквей было много, и путь

от церкви домой был не длинный».

По наблюдениям в Ярославской губ., «крест, согласно

христианскому вероучению, считается народом самым вер

ным, действительным оружием для борьбы с нечистою

силою. В день крещенского Сочельника во многих местах

выжигают на дверях дома и надворных строений богояв

ленскою свечою кресты для защиты от нечистой силы».

О начертании крестов «по всем дверям, окнам и хаты и на

дворных построек» накануне Крещения, когда приносили

после вечерни домой святую крещенскую воду, писали

и из Обоянского у. Курской губ.; только здесь (с. Шелковка)

чертили кресты мелом. Возможно, это была трансформа

ция обычая выжигать крест свечою, ибо самый Сочельник

назывался здесь «Свечки». (Такое название крещенского

сочельника отмечено также в словаре В. И. Даля для Кост

ромской и Пензенской губ., а в наших материалах встреча

ется еще в Воронежской губ.) После начертания крестов

кропили всюду крещенской водой. Так очищали свой дом.

Мелом же чертили кресты на всех косяках окон и две

рей и на воротах в Щигровском у. Курской губ. в Крещен

ский сочельник — «для сохранения от нечистой силы».

Указание на то, что «на Крещенский сочельник ставят

меловые кресты», есть и у Даля.

А. Балов писал, что крест считается народом самым

верным и действенным оружием для борьбы с нечистой

силой. Это проявлялось и в постоянном осенении себя

крестным знамением (не только во время молитв). Ме

дынский помещик (Калужская губ.) Г. Спафарьев, писав

ший в 1849 о христианских взглядах русских крестьян,

подчеркивал, что они всякое дело начинают и кончают,

осенив себя крестным знамением. Люди, попавшие под

сильное воздействие силы вражьей, не могли осенить се

бя крестным знамением, и в этом была главная опас

ность их положения. Крестьянин Ф. Е. Кутехов (д. Бар

мино Середниковской вол. Егорьевского у. Рязанской

губ.) сообщал в к. XIX в., что во время свадьбы ни один

человек не перейдет через порог, не перекрестившись.

Прежде чем резать хлеб (это делал обычно старший

мужчина, сидевший под иконами), над ним ножом черти

ли в воздухе крест либо проводили ножом крестообразно

по хлебу. Поднося ко рту кружку с питьем, — крестились.

«При упоминании о нечистой силе, — писал Ф. Зоб

нин, — у нас имеют обыкновение или отплюнуться или

перекреститься и сказать: «не слушай, святая хоромина,

не к нам будь сказано». Это не воспринималось право

славными как формальность. Считали, что именование

вызывало присутствие именованного. Представляет ин

терес приводимое здесь обращение к жилому дому —

«святая хоромина», свидетельствующее об отношении

к нему, как к Малой Церкви. Человек, упомянувший не

чисть, понимает неуместность этого в святом помещении

и, сверх того, опасается накликать такими словами на се

бя воздействие вражьей силы — отсюда — «не к нам будь

сказано» и осенение себя крестным знамением.

Бытовало и бытует ныне множество историй, расска

зывающих о том, как спасает от нечистой силы шейный

крест и как опасно оказаться при каких-то обстоятельст

вах без него. Ходить без креста считалось серьезным гре

хом. Нельзя спать без креста, снимать его на время купа

ния — человек остается без защиты.

Как только начиналась гроза, не только закрывали ок

на и задвижки печных труб, но обязательно крестили их.

Лопаткой делали крестное знамение в сусеке над зерном,

предназначенным для сева, прежде чем насыпать его

в мешки. Когда сажали в печь кулич, то в каждом углу из

бы, начиная со святого, лопатой трижды делали крест.

При зажигании огня от спички непременно крести

лись и говорили: «Господи, благослови». Существовали

понятия благословенный и неблагословенный огонь:

«благословенный огонь не спалит ничего, а от неблаго

словенного огня получаются пожары». Еще страшнее

был огонь, при зажигании которого ругались «срамными

словами» или произносили проклятья. От такого огня,

как считалось в народе, случались самые страшные по

жары, когда горела скотина и даже люди.

Крестились, когда подавали питье и еду приезжему

(или прохожему) человеку чужой веры, которого опаса

лись, «чтобы не напустил нечистого»; посуду после него

перемывали со святой водой. Но при этом его никогда

338 НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ

не обижали, лишней копейки с него не брали за ночлег,

«а то еще и совсем не просят, а что дадут, за то и спасибо»

(сведения Болховского у. Орловской губ.).

Насторожены были крестьяне, если в дом приходил

односельчанин, имевший худую репутацию человека,

причастного к колдовству. С народными представления

ми о вражьей силе было связано широко бытующее убеж

дение в том, что люди, предавшие себя этой силе, могут

«сделать» — причинить вред, наслать болезнь, беснова

ние и пр. Соответственно верили и в то, что некоторые

священники (из монахов и белого духовенства), а также

старцы и старицы из мирян, достигшие большой духов

ной силы, могли изгонять бесов из людей — «отчиты

вать» и исцелять от др. какой-либо порчи. При появле

нии человека, который мог навести порчу, крестились

и начинали читать про себя молитву.

Невозможно перечислить все случаи, когда считалось

необходимым принять меры против нечистой силы: преж

де всего — осенить себя крестным знамением или пере

крестить какой-то предмет. Кроме постоянно повторяю

щихся обстоятельств — поведение в них определялось

устоявшимся обычаем, возникало, разумеется, множество

индивидуальных моментов, требующих от каждого своего,

личного решения. В «невидимой брани», которую вел пра

вославный человек в своем доме против нечистой силы,

многое зависело от степени его веры. «Всяк крестится, да

не всяк молится», — говорит пословица. Относительно

начертания крестов тоже есть пословица такого рода:

«Не спасет дегтярный крест, коли не спасет животворя

щий» (дегтярные кресты чертили на воротах и на самих

животных от падежа скотины). Народ в массе своей пони

мал, что начертание креста — не магия, что оно должно

сочетаться с живой верой в Бога, в Крест Животворящий.

Ист.: Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского на

рода. М., 2000; Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь

российской жизни и истории. М., 2003.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ, существует с 1672. Тог

да в нее входили Н. Новгород, Алатырь, Курмыш

и Ядрин с окружающими селениями. Правящему архи

ерею епархии был дан титул «Митрополит Нижегород

ский и Алатырский». С 1719 епархия стала называться

Нижегородской и Арзамасской, во главе ее стоял епископ.

Епархиальными архиереями были: Питирим, с 23 марта

1719 епископ Нижегородский, а с 1724 — архиепископ;

Иоанн Дубинский, с 25 февр. 1739 епископ Нижегород

ский, в 1748 уволен за болезнью в Казанскую Раифскую

пустынь; Вениамин Пуцен-Григорович, с 14 авг. 1748

епископ Нижегородский, со 2 марта 1753 — Тверской;

Феофан Чарнуцкий, с 14 марта 1753 епископ Нижегород

ский, с 1 июня 1773 уволен на покой; Антоний Зыбелин,

с 9 июля 1773 епископ Нижегородский, с 25 апр. 1782 —

архиепископ Казанский; Иоасаф Заболотский, с 16 мая

1782 епископ Нижегородский, с 22 сент. 1783 — Твер

ской; Дамаскин Семенов-Руднев, с 22 сент. 1783 епископ

Нижегородский, с 12 янв. 1794 уволен в Московский По

кровский монастырь; Павел Пономарев, с 12 февр. 1794

епископ Нижегородский, с 26 окт. 1798 — Тверской; Ве

ниамин Румовский, с 26 окт. 1798 епископ Нижегород

ский, с 11 нояб. 1804 — архиепископ; Моисей Близне

цов-Платонов — епископ Нижегородский с 28 мая 1811;

Мефодий Орлов — епископ Нижегородский с 28 февр.

1826; Афанасий Протопопов — епископ Нижегородский

с 13 окт. 1826, с 24 янв. 1832 — архиепископ Тобольский;

Амвросий Морев с 1 февр. 1832 епископ Нижегородский,

с 19 янв. 1835 — Пензенский; Иоанн Доброзраков с 19 янв.

1835 епископ Нижегородский, с 13 янв. 1847 — архиепис

коп Донской; Иаков Вечерков — епископ Нижегород

ский с 13 янв. 1847; Иеремия Соловьев — епископ Ниже

городский с 19 дек. 1850, 17 июня 1857 уволен на покой

в Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь;

Антоний Павлинский — епископ Нижегородский

с 20 июля 1857, с 29 авг. 1860 — Волынский; Нектарий

Надеждин, с 29 сент. 1860 епископ Нижегородский, с 14 мая

1867 — архиепископ, с 29 янв. 1869 — Харьковский; Фи

ларет Малишевский, епископ Нижегородский с 28 февр.

1869; Иоанникий Руднев — епископ Нижегородский

с 13 июля 1873, с 14 февр. 1877 — архиепископ, с 8 дек.

1877 — Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии;

Хрисанф Ретивцев — епископ Нижегородский с 8 дек.

1877, 23 мая 1879 уволен на покой и назначен управлять

Полтавским Крестовоздвиженским монастырем; Мака

рий Миролюбов, с 23 мая 1879 епископ Нижегородский,

с 7 июня 1885 — Вятский; Модест Стрельбицкий — епис

коп Нижегородский с 7 июня 1885, с 25 нояб. 1889 — Во

лынский; Владимир Петров — епископ Нижегородский

с 25 нояб. 1889, с 7 мая 1892 — архиепископ Казанский;

Владимир Никольский, с 7 мая 1892 епископ Нижегород

ский. Перед 1917 в епархии было мужских монастырей 7

(монашествующих — 131, послушников — 21), женских

монастырей — 18 (монашествующих — 882, послуш

ниц — 1977). Церквей: соборных — 18, приходских —

893, домовых — 35, приписных — 23, кладбищенских —

65 (всего 1130), часовен — 211. Духовенства: протоиере

ев — 53, священников — 1051, псаломщиков — 915. Цер

ковно-приходских попечительств — 119, библиотек при

церквах — 136, больниц при церквах — 8, при монасты

рях — нет. Школ: двухклассных — 3, одноклассных —

529, грамоты — 35 (всего — 567).

В настоящее время границы Нижегородской епархии

совпадают с границами Нижегородской обл. Епархия, как

и прежде, именуется Нижегородской и Арзамасской. В ней

9 действующих монастырей (мужских 4, женских 5),

447 приходов, объединенных в 34 благочиния.

Главная Нижегородская святыня — чудотворная ико

на Божией Матери Владимирская Оранская. Это список

с чудотворной Владимирской иконы.

НИЖНЕЛОМОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная ико

на Пресвятой Богородицы. Один из списков Казанской

чудотворной иконы. Явилась в 1643 на источнике в двух

верстах от г. Нижнего Лома Пензенской губ. На месте ее

явления сначала поставлена была часовня, а затем цер

ковь и монастырь.

Празднуется 8/21 июля.

НИЖНЕ-ЛОМОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ БОГОРОДИЦ0

КИЙ мужской монастырь, Пензенская губ. Находился

в 2 верстах от г. Нижнего Ломова, на высокой горе. Одно

му казаку, Алексею Набокову, явилась Казанская икона

Божией Матери (1643). В честь явившейся ему иконы он

выстроил небольшой монастырь. С 1764 обитель была

причислена к 2 классу. Главной святыней монастыря яв

лялась Казанская икона Божией Матери, явившаяся его

основателю. Кроме нее, была другая чудотворная явлен

339НИКАНОР (БРОВКОВИЧ)

ная икона св. Иоанна Предтечи. И та, и др. иконы, нахо

дящиеся в соборном храме, привлекали в монастырь

много богомольцев. При монастыре была страннопри

имница. Летом эти иконы носили по городам и селам

Пензенской губ. 8 июля совершался крестный ход

из Нижнего Ломова в Казанский монастырь.

Перед 1917 в обители было 3 храма, все каменные: со

борный в честь Казанской иконы Божией Матери, дру

гой во имя прп. Сергия Радонежского и храм во имя Всех

Святых. При советской власти монастырь утрачен.

НИЖНЕ-ЛОМОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монас0

тырь, Пензенская губ. Находился в уездном г. Нижнем

Ломове. Монастырь возник из богадельни, которая впос

ледствии была переименована в женскую общину. В 1880

общину обратили в общежительный монастырь. Время

основания — сер. XIX в. Средства для устройства обители

были даны местным купцом Волковым. При монастыре

была школа. При советской власти монастырь утрачен.

НИКАНДР ГОРОДНОЕЗЕРСКИЙ, преподобный (XVI в.).

Основал свой небольшой монастырь на берегу оз. Городно

в нынешнем Валдайском уезде Новгородской обл. В нем

было лишь 10 чел. братии. Монастырь по имени его осно

вателя назывался Никандровой Городноезерской пустынью.

Св. мощи его почивали под спудом в приделе в честь

Никандра Городноезерского в бывшей монастырской цер

кви в честь Воскресения Господня, ставшей приходской.

В советское время придел был разрушен.

Память Никандра Городноезерского празднуется

4/17 нояб. и вместе с Собором Новгородских святых.

НИКАНДР ПСКОВСКИЙ, пустынник (24.07.1507–

24.09.1581), в миру Никон, родился в благочестивой се

мье в с. Виделебья

Псковского края. Ког

да ему исполнилось

17 лет, он уговорил

мать отдать имущество

бедным и церквам

и поступить в монас

тырь, а сам пошел на

поклонение святыням

Псковской земли. Его

влекла к себе жизнь

иноческая. Вернувшись

с богомолья, он посту

пил на службу к псков

скому купцу и обучил

ся там грамоте. Один

благочестивый горожа

нин, Феодор Ситник,

указал Никону в глухом

лесу уединенную пус

тынь, и они ушли туда вдвоем подвизаться. Однажды,

придя во Псков к литургии, Никон услышал в церкви го

лос: «Никон! Раб мой, иди в пустыню и там обретешь се

бе покой…» В сильной радости поспешил Никон обратно

в свою пустынь, указанную ему теперь Самим Богом.

Прожил он здесь 15 лет, но когда о нем узнали люди, он

ушел в Крыпецкий монастырь и там постригся с именем

Никандра. Через некоторое время преподобный вновь

вернулся в свою пустынь и прожил там 32 года, до самой

кончины. Последними словами прп. Никандра были:

«Благословен Бог, тако изволивый, слава Тебе!» Мощи его

были обретены нетленными в 1648, и тогда же он был

причислен к лику святых.

После разрушения Никандровой пустыни мощи

святого, по преданию, сохранившемуся среди местных

жителей, были погребены в земле, а теперь снова нахо

дятся под спудом.

Память прп. Никандру отмечается 24 сент. /7 окт.

НИКАНДРОВА БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ мужская пустынь,

Псковская еп., Порховский у., на берегу р. Демянки.

Основана в XVI в. прп. Никандром, постриженником

Крыпецкого монастыря. Преподобный 40 лет прожил

в этом пустынном месте, окруженном труднопроходи

мыми болотами. Он по много лет не видел лица челове

ческого. В подвигах святой укреплял себя такими раз

мышлениями: «Пшеничному полю подобно иноческое

житие, оно требует частого дождя слезного и великого

трудолюбия. Трезвись умом и трудись, чтобы всеянное

свыше в сердце твое могло принести плоды, чтобы не ис

сыхало оно от зноя и небрежения».

После разрушения и уничтожения обители в совет

ское время мощи, по сохранившемуся среди местных жи

телей преданию, были погребены в земле, и теперь снова

находятся под спудом.

Недалеко от возрождаемой сейчас Никандровой пус

тыни находятся святые источники. Всего в пустыни 4 ис

точника. К ним проложены тропинки, а над 3 возведены

часовни. На юг от обители расположен источник прп. Ни

кандра, на юго-запад — источник с часовней в честь апп.

Петра и Павла, у въезда в обитель — «глазной» источник,

а в километре с небольшим на запад — незамерзающий

родоновый источник, который принято именовать источ

ником прп. Александра Свирского. Здесь паломники окуна

ются с головой в любое время года. В обители ведется ле

топись, в которую заносятся случаи чудесных исцелений,

полученных от благодатных вод Никандровой пустыни.

НИКАНДРОВА ГОРОДНОЕЗЕРСКАЯ мужская пустынь,

Новгородская губ. Находилась на берегу оз. Городно в 50 км

к северо-западу от г. Боровичи. Основана в XVI в. прп. Ни

кандром Городноезерским. Господь прославил святого чуде

сами исцеления, происходящими у его могилы. Постепен

но Городноезерская пустынь пришла в упадок и в 1764 была

упразднена. К н. ХХ в. от нее осталась только одна церковь

в честь Воскресения Христова с приделом в честь Никанд

ра Городноезерского. В советское время придел был разо

бран по кирпичику, но церковь устояла. В настоящее время

на месте обители находится д. Никандрово Любытинско

го р-на Новгородской обл. С 1994 возобновлены богослуже

ния в церкви Воскресения Господня.

НИКАНОР (в миру Бровкович Александр Иванович), архи

епископ (20.11[2.12].1826 — 27.12.1890 [8.01.1891]), богос

лов и философ. Родился в с. Высокое Могилевской губ.,

в семье священника. Учился в Московской, затем в Петер

бургской духовной семинарии. Закончив в 1850 Петер

бургскую духовную семинарию, принял иночество. Архи

мандрит (1856), ректор Рижской, Саратовской, Полоцкой

семинарий. С 1868 — ректор Казанской духовной академии,

епископ Уфимский и Мензелинский (1876), Херсонский

и Одесский (1883), архиепископ Одесский (1883—90).

Взгляды еп. Никанора отражают тенденцию сближения

православного богословия с философией на почве рацио

Никандр Псковский.

340 НИКАНОР (БРОВКОВИЧ)

нализации христианской догматики. Используя обшир

ные знания раннехристианской (Ориген, Тертуллиан) ли

тературы и философии (Платон, Кант), создает свою фи

лософско-богословскую концепцию бытия.

Задачи философии, по

определению архиеп. Ника

нора, состоят в том, чтобы

«строго позитивным мето

дом показать законоправ

ность метафизического умо

созерцания». Поэтому для

него «внутренняя природа

в самом простом явлении

есть абсолютное». После

долгих и тщательных изыс

каний архиеп. Никанор при

ходит к формулировке того,

что было для него изначаль

ной его интуицией: «Абсо

лютный, космический, бес

сознательный разум, везде

разлитый в природе, равен сам себе везде, в целом универ

се точно так же, как и в малейших его частях».

Это основная, чисто онтологическая установка опре

деляет все построение архиеп. Никанора — над всем ца

рит у него живое видение абсолютного бытия.

Для архиеп. Никанора «сущность каждого явления

вселенной, как и всей вселенной, как и человека, состав

ляет единое и цельное, абсолютное бытие». Своеобраз

ное, чисто интуитивное восприятие Абсолютного бытия

у архиеп. Никанора чуждо даже тени пантеизма, и он ка

тегорически утверждает «премирное, не имманентное

в ограниченном бытии бытие абсолютного Существа» Ар

хиеп. Никанор примыкает к тому учению, которое не раз

развивали Святые Отцы (напр., св. Афанасий Великий),

что видимое бытие заключает в себе метафизически «не

постижимое сочетание абсолютного бытия с ничто», соз

даваемое «творческим актом» Бога. Поэтому в тварном

бытии нельзя видеть «ни истечения из абсолютного,

ни отделения от абсолютного, ни развития абсолютного».

В каждом единичном бытии, — считает архиеп. Ни

канор, — надо различать «элементарную сущность»

и «индивидуальную сущность». «Элементарная сущ

ность» «у всех вещей одинакова — это беспредельное бы

тие, ограничившее себя абсолютным небытием», а инди

видуальная сущность есть своеобразное, индивидуальное

единство бытия и небытия». Эта индивидуальная сущ

ность характеризуется у архиеп. Никанора как «эйдос»;

«всякий ограниченный эйдос, — пишет он, — стоит меж

ду двумя абсолютными: абсолютным бытием и небыти

ем... и происходит из ограничения в нем элементарной

сущности, абсолютного бытия абсолютным небытием».

Эта эйдосы (как типы бытия) вечны, т. е. понятие эйдоса

не совпадает с понятием конкретности вещи, возникаю

щей и потом погибающей, — но в каждой конкретной ве

щи есть свой эйдос — «идея, план, закон» конкретного

бытия. Вместе с тем эти эйдосы — суть «идеи премирно

го творческого Промысла», «вековые, от вечности преду

становленные законы мирового пopядкa». Пoэтoмy

«в абсолютном коренится основа всякой твари, — пишет

архиеп. Никанор, — но совсем не в смысле того, что аб

солютное бытие есть «субстанция» конкретного бытия.

Конкретное бытие, всегда индивидуальное, в своей «эле

ментарной сущности» (везде и во всем единой) связано

с абсолютным бытием, а в своей индивидуальности (эй

досе, в своем типе) есть «таинственное» самоограниче

ние абсолютного бытия — «всякая реальность корнями

своими упирается в бесконечное», но это абсолютное

бытие «входит в каждое свое порождение не долей своей,

не дробью, не частью, а всей своей целостью», — но вхо

дит не иначе как в условиях союза со своим отрицанием

(небытием). Оттого «неистощимое (абсолютное) бытие

и по произведении мира осталось неизменно беспредель

ным, а мир, осуществленный самоограничением абсолю

та, оказался бытием ограниченным, а потому и глубоко

отличным от абсолюта». К этим словам архиеп. Никанор

добавляет характерные для его гносеологии строки: «это

узел антиномий, нашего ума, но узел и постижения

нeпocтижимoгo»... Дoбaвим еще одну формулу, несколь

ко уясняющую тайну соотношения абсолютного и конк

ретного в индивидуальном бытии. «Бог присутствует,

весь и в каждом пункте бытия, но нигде своим сущест

вом, но везде своим творческим разумом, своей зижди

тельной идеей, силой и благодатью»... Это есть утвержде

ние «творческого, промыслительного сопребывания

Творца с своей тварью». Если в индивидуальном эйдосе

мы имеем «самоограничение» абсолютного бытия (в то

же время «целиком» входящего в эйдос), то тварное бы

тие хотя и отлично, но не отделено от Абсолюта... Архи

еп. Никанор, конечно, решительно борется против мета

физического плюрализма, столь характерного для науч

ного сознания, — против восприятия вещей, всей приро

ды, как вполне самостоятельного, самосущего бытия.

Он, в сущности, устанавливает 3 сферы бытия: текучее

конкретное бытие («эмпирическая сфера»), метафизи

ческая сфера эйдосов (т. е. метафизическая сфера в мире,

в тварном бытии) и абсолютное бытие.

Мир есть связное целое — космос. Надо отметить, од

нако, что у архиеп. Никанора иногда грань между космо

сом и Божеством становится неопределенной. С одной

стороны, говоря о «созерцании единой универсальной

силы», он тут же прибавляет: «мы далеки от того, чтобы

в универсальной мировой силе видеть Абсолютное — мы

видим в ней только одну из двух предпоследних стадий

перед последней ступенью в восхождении к высшему

единству истинно абсолютного». Кроме «универсальной

силы», второй, «предпоследней», стадией (перед «истин

но абсолютным») надо считать (если мы правильно по

нимаем архиеп. Никанора) «космический разум», и этот

«космический разум» часто трактуется им как «абсолют

ный». «Абсолютный, космический, бессознательный ра

зум везде разлит в природе». Вся метафизика мира у ар

хиеп. Никанора с интереснейшим учением о том, что

и неодушевленное бытие обладает «психической жиз

нью» и способностью к «ощущению позывов», упирается

в это понятие «космического универсального разума»

(aнaлorичнoe понятию «тварной Софии» у позднейших

софиологов). «Во внешней природе, — пишет он, — со

зидающей и внутреннюю природу всех живых существ,

лежит космический разум»; именно его наличность и де

лает впервые мир космосом, живым целым, уходящим

последними своими корнями в Абсолют: «природа, зало

Никанор (Бровкович).