Виппер Р.Ю. Учебник истории. Новое время

Подождите немного. Документ загружается.

— 100 —

рами на плече, распевая воинственные гимны. Филипп прислал

лиге помощь из Нидерландов под начальством Александра Парма,

но испанский командир скоро умер, и Генрих IV вышел удачно

из затруднений: своим переходом в католичество он обезоружил

ревнителей веры; всех важных сеньеров, примыкавших к лиге —

между ними было шесть Гизов, занимавших наместничества —

купили большими подарками и пенсиями. Париж открыл королю

ворота, испанский гарнизон должен был удалиться ив города.

Долгая смута вызывала у многих отвращение к религиозным

спорам. Король, полжизни проведший в лагере, был в числе равно-

душных к догматам; он сумел искусно провести примирение пар-

тий. Чтобы успокоить своих прежних единоверцев, 'которые не

хотели складывать оружие, Генрих IV издал религиозный

эдикт в Нанте (І598). За гугенотами была признана, как

36 лет перед тем в январском эдикте Лопиталя, свобода исповеда-

ния, им было предоставлено совершать богослужение по своему

обряду в замках сеньеров и в городах, во за выключением Па-

рижа; они сохранили свое обособленное положение, удержали ряд

крепостей с собственными гарнизонами, между ними Ларошель,

и право каждые три года сходиться на политические собрания для

решения своих дел.

Испания должна была отказаться от всякого вмешательства

во французские дела. К тому же времени обнаружилась неудача

политики Филиппа II в Нидерландах. Гибель Армады, смерть

Александра Парма, падение лиги во Франции, Е|се это спасло Гол-

ландию и соединенные с нею области Утрехтской унии. У гол-

ландцев появился талантливый предводитель, сын Вильгельма

Оранского, Мориц, большой мастер инженерного и артиллерий-

ского искусства. Состарившийся Филипп, утомленный борьбой,

возымел план выделить Нидерланды из своих владений и пере-

дать своему зятю Альбрехту, одному из австрийских Габсбургов.

Но Мориц, скоро после смерти Филиппа (1598) нанес австрийцу

сильное поражение: после этого о воссоединении севера и юга

под владычеством Габсбургов не могло быть более речи. В 1609 г.

обе воюющие стороны заключили перемирие; это значило, что

Испания признала отделение провинций Утрехтской унии: они

образовали союз республик под именем Соединенных шта-

тов (обыкновенно называемый просто Голландией, хотя

это — имя лишь самой важной и богатой из областей, заклю-

чавшей около % всего населения штатов).

Политические учения эпохи религиозных войн. В борьбе

между католиками и протестантами было несколько случаев убий-

ства вождей из за религиозных побуждений (Франсуа Гиза, Виль-

гельма Оранского, Генриха III). Писатели протестантского и ка-

толического лагеря старались оправдать эти дела мести уче-

нием о тираноубийстве, доказывая, что государь или

— 101 —

командир, отступивший от истинной веры, потерял право на

власть и стал богопротивным тираном. Что касается восстаний

против верховной власти во имя защиты своей веры, то они

оправдывались учением о народовластии. В акте отре-

чения 1581 г., где голландские штаты объявляли свергнутым ко-

роля Филиппа II, говорилось: «не народ создан для государя, а го-

сударь для народа, так как без народа не было бы государя». В

книжке «Обличение тиранов», которую после Варфоломеевской

ітдатктав fc-Й-ЗЫ~г€ре~"г&*r r,zcг

с

-

й

^і- г, .- : • ; -а,-вд^,-»--?.~ :z=rq. ;р«-- -^,-

:

]/Зесз<жясаэ*« ««ЙЬядаж.

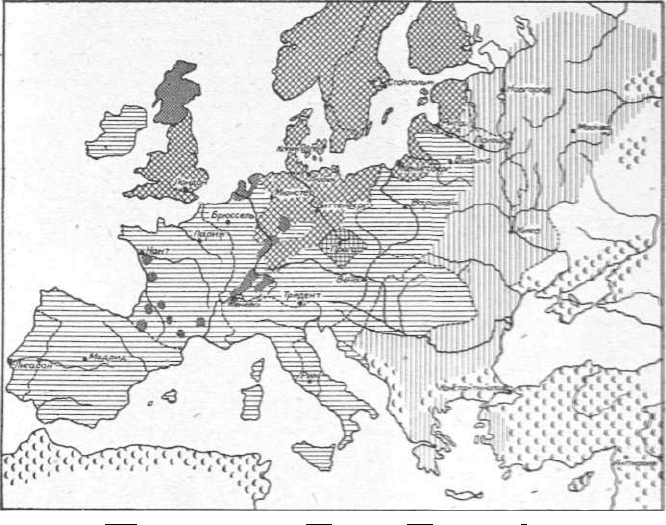

Вероисповедания в конце XVI в.

ночи выпустил автор, скрывшийся под псевдонимом Юния Брута,

говорится: «только Бог правит неограниченно, земные же госу-

дари — Божьи вассалы, и Он может свергнуть вассала, когда тот

нарушил присягу, данную народу. У народа есть защитники его

прав в лице представителен сословий, каковы во Франции гене-

ральные штаты: эти «второстепенные власти» поставлены Богом

для того, чтобы обуздывать произвол монархии.

Против подобного рода революционных теорий вы-

ступает во Франции историк и юрист Бодэн с учением о силь-

ной инеограниченнойвіласти. В книге «о Государстве»

Бодэн высказывается против демократии: по его мнению, народ

— 102 —

«многоголовый зверь» опасен тем, что отдается крайностям, ни в

чем не знает меры. Наилучшей формой, ' обеспечивающей об-

щественное спокойствие, Бодэн считает монархию. ГЪсударь

должен обладать полной властью, от него исходят законы; штаты

не могут его ограничивать, они имеют пои нем лишь совещатель-

ское значение. В государстве должно быть единое управление,

нераздельность частей, не должно быть самостоятельных религи-

озных- партии. Ради спокойствия надо запретить религиозные

прения; правительство должно стоять выше религиозных партий.

Глава 5.

Москва и Польша в XVI и первой половине

XVII века.

Ранние годы Ивана IV. В 1533 г. неожиданно умер Василий III,

оставив, в качестве единственного представителя династии, трех-

летнего сына Ивана; через пять лет умерла и правительница-мать

Елена, по рождению княжна Глинская, дочь литовского выходца.

Правление захватили бояре, среди которых преобладали «кня-

жата», т. е. бывшие удельные князья; между ними особенно вы-

давались Шуйские, Вельские, Глинские, первый род из Рюрико-

вичей, последние два из Гедиминовичей. У них еще оставались

крупные вотчины на местах их прежних уделов

>

в их подчинении

было множество холопов и всякого рода зависимых людей. Од-

нако они не составляли сколько нибудь сплоченной аристократии,

как паны в Польше или Венгрии; также, как врозь они перехо-

дили в Москву на службу великого князя, остались они разроз-

ненными при его дворе. Вся их забота была направлена лишь на

то, чтобы не уступить на этой службе раз занятых мест: при за-

мещении должностей придворных или военных выступали с при-

тязанием на занятие высших мест те, отцы которых уже стояли

выше по службе (такой счет местами назвали потом местни-

чеством).

Малолетство Ивана IV было временем вражды княжеских ро-

дов, которые старались вытеснить друг друга. Снаыала правили

Шуйские, потом их сменили Глинские, его родственники по ма-

тери; захват власти всякий раз сопровождался казнями, ссылкой

-главных противников. Правящий род старался только об од-

ном: как бы раздать своим близким кормления, т. е. предо-

ставить им управление областей, которое состояло в том, что на-

местник приезжал, со своей свитой и подчиненными ему судьями,

исправниками и сборщиками податей, «кормиться», на счет при-

ношений местного населения; кормления обращались в чрезмер-

ные поборы, сопровождались всякого рода насилиями и вызывали

большое раздражение в народе.

Выросший среди произвола «княжат», Иван IV проникся пре-

зрением к боярству и необычайно высоким понятием о достоин-

стве собственной власти; его взгляды еще подкрепились благо-

даря знакомству с византийскими юридическими и иеториче-

— 104 —

скими книгами, на которое его направил ученый митрополит Ма-

карий (род. 1482 г., сначала архиепископ в Новгороде, с 1542 г.

в Москве). Не получив воспитания, лишенный всякой нравствен-

ной сдержки, Ишя то отдавался диким выходкам разгула и на-

силий над собственными подданными, то увлекался литератур-

ными беседами в ученом кружке Макария. В 1547 г., достигнув

17 лет, Иван объявил себя совершеннолетним, женился и венчался

на царство (с этой поры московские государи стали носить

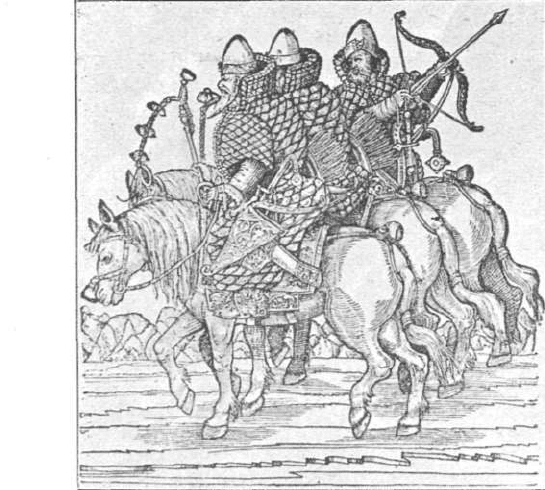

Московская дворянская конница, воины в ватных панцырях

(из сочинения Герберштейна о Московии).

царский титул). Вслед затем в Москве вспыхнул мятеж, вызван-

ный дурным управлением Глинских. Толчком к народному дви-

жению был страшный пожар Москвы. Иван бежал от огня в село

Воробьево; за ним последовала разъяренная толпа народа, убив-

шая одного из Глинских и требовавшая выдачи остальных. По-

трясенный этими событиями, Иван подпал вполне влиянию Ма-

кария: глава церкви окружил его правительственным советом, где

первое место занял священник Сильвестр, прибывший из Новго-

рода вместе с Макарием; далее в «избранной раде» (как назвали

советников царя в подражание польско-литовской раде панов)

— 105 —

участвовали бывший удельный князь Курбский и простой ко-

стромской дворянин Адашев.

Рада занялась прежде всего реформой управления областей,

желая облегчить население от грабежей и обид со стороны на-

местников. Она издала Судебник, в силу которого правители

областей должны были судить не иначе, как вместе с цело-

вальниками (т. е. целовавшими крест присяжными), избирав-

шимися местным населением. Далее совет при царе приступил

к отмене самого способа кормлений: населению областей было

предоставлено откупаться от обязанности содержать натурой на-

местника и его администрацию. Откупившаяся область в силу

уставной грамоты получала самоуправление. Оно

выражалось в том, что суд по уголовным делам поступал в веде-

ние губных старост («губой» назывался большой округ), из-

биравшихся из служилого сословия (помещиков или детей

боярских), а сбор податей передавался земским судьям,

или излюбленным головам, также выборным, но уже из

среды тяглого, т. е. платившего налоги городского и кресть-

янского населения.

В этих реформах, которые приходятся на 1548—1556 годы,

заметно сильное влияние церкви. По мысли Макария, преобра-

зования должны были совершаться во имя высшей справедли-

вости; и Судебник, и уставные грамоты царь представил на

утверждение церковного собора, созванного в Москве в 1551 г.

и получившего имя Стоглавого (от 100 глав его постанов-

лений). Церковь сама переживала настроение, похожее на католи-

ческую реформацию Западной Европы. Стоглавый собор, со-

званный для очищения нравов духовенства, исправления церков-

ных книг, установления правильного вероучения, отчасти похож

на Тридентский, с которым совпадает и по времени. Русские ре-

форматоры и просветители однако сильно отставали от западно-

европейских: они опирались не на античных греческГих и латин-

ских писателей, как гуманисты, а на средневековую византийскую

литературу, для изучения которой выписывали греков с Афона,

горы греко-славянских-монастырей. Лишь теперь, в 50-х годах

XVI в завели в Москве первую типографию — сто лет

спустя после изобретения книгопечатания в Германии.

Покорение Казани и начало Ливонской войны. Из татарских

ханств Казань была всего ближе и опаснее для Москвы. Она дер-

жала в своих руках торговлю по средней и нижней Волге и пре-

пятствовала в свою очередь русским торговцам ездить в Пермь

и Вятку за пушным товаром; она мешала продвижению русских

хлебопашцев в черноземный край, лежащий между Сурой и Вол-

гой, вооружая против них племена черемисов, чувашей и мордвы;

наконец казанцы сами тревожили московские области своими на-

— 106 —

бегами. Поэтому советники, окружавшие молодого царя, вну-

шили ему необходимость завоевания Казани.

Большой поход 1552 г. был подготовлен построением кре-

пости Свияжека против Казани на другом, высоком берегу

Волги; сюда подвезли заблаговременно огнестрельные орудия,

еще невиданные татарами. Казанцы, для отвлечения сил москов-

ских, заключили союз со своими сородичами, крымскими тата-

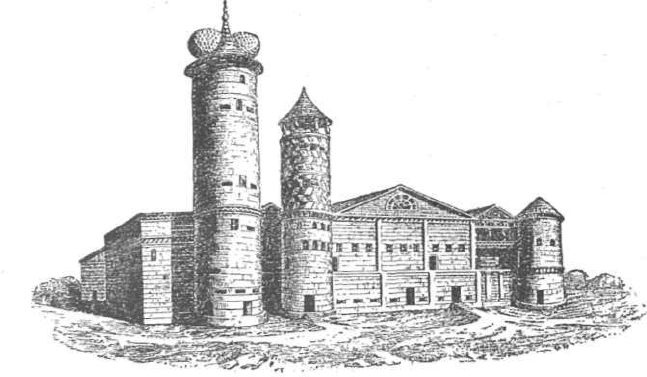

Покровский собор в Москве, построен в память казанского

похода (обыкн. назыв. Василием Блаженным).

рами, а крымцам в свою очередь прислал подмогу султан Соли-

ман, который считался главой всего мусульманского мира. Крым-

ский хан Девлет Гирей подошел с турецкими янычарами к Ту

ле

Г

но его заставили отступить московские воеводы. Оставшаяся без

поддержки, Казань после полуторамесячной осады была взята

благодаря взрыву стен, устроенному посредством подкопа, ко-

торый вел служивший в московском войске датский инженер

Расмуссен.

— 107 —

Взятие Казани представляет крупнейшее событие в истории

борьбы с азиатскими кочевниками. Для русской колонизации

открылся теперь широкий простор Поволжья. Инородцы при-

волжские, черемисы и мордва, вместе с казанскими татарами,

должны были подчиниться Москве. Русские двинулись вниз по

Волге и уже четыре года спустя по взятии Казани заняли Астра-

хань, остаток Золотой орды. Очистивши от татар все течение

великой реки, они получили доступ к Каспийскому морю и завели

торговые сношения со Средней Азией, с Бухарой и Персией. Та-

тарские племена ногаев, кочевавших по нижнему Поволжью и у

Дона, должны были также признать верховенство Москвы, и т. о.

власть московского царя достигла реки Терека. Государство

московское увеличилось чуть не вдвое против того, что оно пред-

ставляло собой в малолетство Ивана IV*.

В 1556 г. со смертью Макария избранная рада потеряла свое

атияние на Ивана IV. Советники царя требовали продолжения

войны с татарами, усиленных походов на юг, и истребления гнезда

кочевников в Крыму. Царь напротив увлекся целью завоевания

берегов Балтийского моря, принадлежавших Ливонскому

рыцарскому ордену (нынешних Латвии и Эстонии). Побуждения

к такой западной войне заключались в желаний вступить в

прямые сношения с образованными странами западной Европы,

как для торговли, так и для выписки из за границы военных ин-

женеров, врачей и другого рода техников. Ливония казалась лег-

кой добычей. Воинская сила рыцарей была давно в полном

упадке; они находились в постоянной распре с архиепископом, с

Ригой и другими городами; к землевладельцам немецкого про-

исхождения крайне враждебно относились латышские и эстон-

ские крестьяне, которых дворянство в XV веке обратило в своих

крепостных, обязанных тяжелой барщиной и лишенных права

передвижения.

В 1558 г. Иван IV двинул на Ливонию через Новгород и Псков

многочисленную конницу, состоявшую из русских помещиков и

ногайских татар. Он встретил лишь слабое сопротивление. Пер-

вым его завоеванием была Нарва у Финского залива; тотчас же

сюда были приглашены голландские и английские торговцы, и на-

чалась постройка русских морских судов. В следующем году он

взял Д е р п т и прочно утвердился в восточной части Ливонии.

Дальнейшие его цели состояли в завоевании Ревеля и Риги и

приобретении всего Прибалтийского края. Иван IV был полон

гордого сознания своих успехов; с участниками рады он окон-

чательно порвал, Сильвестра сослал в далекий Соловецкий мо-

настырь. Началось его неограниченное правление; из прежних

советников сохранил влияние только дьяк Висковатый, заведо-

вавший Посольским приказом (приказами называ-

лись большие отделы управления, соответствующие нашим ми-

— 108 —

нистерствам, а дьяки и подъячие образовали в них состав

обученных чиновников): это ведомство иностранных дел, прини-

мавшее чужих послов и отправлявшее русских уполномоченных

заграницу, получило теперь, со вступлением Москвы в сношения

с Западом, первостепенное значение; Иван IV очень любил сам

принимать посольства и произносить на аудиенциях обстоятель-

ные речи.

Удар, нанесенный Москвою распадающемуся орденскому го-

сударству, послужил лишь поводом для выступления других дер-

жа©, прилегавших к Балтийскому морю, Данин, Швеции, Польши,

расчитывавших на захват Ливонии не меньше, чем Москва. Ма-

гистр ордена Кетлер в виду неминуемого раздела орденских вла-

Дом купцов Строгоновых в 1565 г.

дений, поддался польскому королю Сигизмунду II Августу

(1548—72), сохранив за собой южную часть, Курляндию и

3 е м г а л л и ю, которые он секуляризовал и обратил в светское

герцогство, зависимое от Польши. Поляки заняли среднюю часть,

собственно Ливонию, или Л и ф л я н д и ю; север, Эстляндию,

успели занять шведы, а о. Э з е л ь датчане. Из трех держав, между

которыми разделилась орденская Ливония, только с далекой Да-

нией Москва могла договориться миролюбиво: Иван IV потом

ЕЗЯЛ датского королевича Магнуса на свою службу, женил на

своей племяннице. Швеция и Польша послали ему требование

очистить занятые русскими ливонские области. Т. о. Ливон-

ская в,ойна (1558—1582) превратилась из местной, балтий-

ской в общую войну по всей западной границе: вместо одного

слабого врага у Москвы оказалось двое сильных.

— 109 —

Война с польско-литовским государством вместе с тем пред-

ставляла собой продолжение борьбы за объединение русских

земель, лежавших по Зап. Двине и Днепру, которая началась при

Василии III. Иван IV сначала имел успех, взял крепкий Полоцк,

стал надвигаться на столицу Литвы, Вильну. Но скоро на-

чались для него неудачи. Москва, так значительно превосходив-

шая татар своей техникой, уступала в свою очередь западному

противнику в вооружении. В 1564 году князь Курбский был раз-

бит поляками в Ливонии и после этого бежал в Литву, где пе-

решел на службу к Сигизмунду II. Оттуда Курбский прислал царю

резкое письмо, осуждая Ивана за разрыв со старыми советчи-

ками, за жестокость и своеволие.

Опричнина Ивана Грозного и окончание Ливонской войны. Из-

мена Курбского довершила переворот, который произошел в уме

Ивана IV. В том же 1564 г. царь внезапно выехал из Москвы со

своим двором; остановившись в 100 верстах от столицы в Алек-

сандровской слободе, он прислал в Москву две грамоты, где объ-

являл опалу боярам, а также духовенству за то, что оно бояр

поддерживало, гостей же (купечество) и простой народ успокаи-

вал, уверяя, что гнева на них не имеет. Затем последовало раз-

деление государства на дв|е половины: одну часть городов со

всеми людьми и доходами Иван взял себе в личное пользование,

под названием опричнин ы, т. е. особого (опричного) владения

государя; другая, под именем земщин ы, оставлена была в упра-

влении бояр. К себе на службу, в качестве «дворовых» (народ

звал их опричниками) он стал принимать людей, которых

считал безусловно верными и преданными, набирая их преиму-

щественно из незнатных и небогатых дворян.

Своей реформой царь хотел прежде всего расстроить силу и

влияние княжат, которых он подозревал в изменнических замы-

слах. Многие из них подверглись казни. Начался разгром их

больших вотчин на местах прежних уделов; самих потомков

удельных князей переселяли на окраины государства, где, каза-

лось, они уже не могут быть опасны; их владения-разбивались

на мелкие участки, которые поступали в пользование новых по-

мещиков-опричников. Т. о. посредством опричнины, московская

монархия прикончила самостоятельность крупных вельмож, по-

добных польским панам или французским и испанским феодаль-

ным сеньерам и грандам. Выгода от их уничтожения досталась

целиком мелкому дворянству. Масса московских помещиков, по

своему хозяйственному и социальном у (общественному)

положению похожая на польскую шляхту, очень отличалась от

последней своими политическими взглядами и стремле-

ниями. Она не заявляла никаких притязаний на ограничение вер-

ховной власти и на участие в высшем управлении. Царь составлял

по своему усмотрению боярскую д у м у и созывал, когда на-