Заика В.И. Очерки по теории художественной речи

Подождите немного. Документ загружается.

Очерки по теории художественной речи_

142

таточная интенсивность фрикативных звуков в тексте стихотворе-

ния обеспечивает ономатопоэтический эффект:

<…>Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,

Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб<…>

(Пастернак. Дурной сон)

Поэт – внимательный слушатель мира, – подбирая слова при

построении художественной речи, подобен создателю слов на ран-

них этапах филогенеза, для которого звуковые особенности

предме-

тов мира были существенными и который поэтому называл предмет

или явление не по его функциональным признакам, цвету или еще

чему-то, а именно по звуку как первичному предупреждающему

проявлению предмета.

Уточняем: произвольность знака – его важнейший признак –

для нас существенна как коммуникативно обусловленное забвение

мотивированности, являющееся важным условием, обеспечиваю-

щим эстетическую

реализацию слова и языка в целом.

3.2.4. Симметричный дуализм поэтического знака

Одной из форм проявления асимметрии в языке является рас-

хождение между означаемым и означающим [ЛЭС 1990: 47]. Отсут-

ствие взаимнооднозначного отношения между двумя планами – это

свойства строения и функционирования семиотических единиц лю-

бой естественной языковой системы.

С. О. Карцевский, характеризуя асимметричный

дуализм зна-

ка, отмечал, что «всякий раз, когда мы применяем слово как семан-

тическую значимость к реальной действительности, мы покрываем

более или менее новую совокупность представлений. Иначе говоря,

мы постоянно транспонируем, употребляем переносно семантиче-

скую ценность знака. Но мы начинаем замечать это только тогда,

когда разрыв между «адекватной» (обычной) и случайной

ценно-

стью знака достаточно велик, чтобы произвести на нас впечатле-

ние» [Карцевский 1965: 88].

Считается, что не только непроизвольность (а также линей-

ность), но и асимметрия знака имеет прямое отношение к эстети-

ческой реализации языка: «асимметрия знака, сдвиги в отношениях

между формой и функцией, подчас препятствующие достижению

коммуникации, имеют прямое отношение к

формированию эстети-

Глава 3 План выражения _

143

ческой функции языка. Неточность сигнализации, способность од-

ного знака соотноситься с разными денотатами широко использует-

ся для создания художественного образа» [Общее языкозна-

ние 1970: 194]. Хотя, раскрывая специфику поэтической речи, часто

говорят об упорядоченности, симметрии (например, развивавшиеся

Н. В. Черемисиной применительно к художественному тексту поня-

тия гармонического центра и золотого сечения [Черемиси-

на 1981]), Л. А. Новиков, рассматривая поэтический знак в ряде оп-

позиций к знаку обычному, одну из оппозиций определяет так:

«узуальная асимметричность знака ~ асимметричность особенного в

знаке» [Новиков 1994б: 7].

Поэтическая реализация языка отличается от коммуникативной

во многих отношениях. Отметим (используя терминологию работы

С. О. Карцевского), что: 1) в поэтической речи покрывается прин-

ципиально новая совокупность представлений, слово применяется

не к реальной действительности, а к поэтическим реалиям, которые

являются вымышленными, фикциональными, по отношению к ко-

торым нерелевантна оппозиция истина / ложь; 2) семантической

ценностью знака обеспечиваются представления, которые должно

не узнавать, но видеть: такова цель реализации принципа остран-

нения (см. выше п. 1.2) – главного принципа искусства

, в том числе

и словесного; 3) совокупность представлений, обеспечиваемых

транспонированными знаками, не имеют той определенности, что в

практической речи, и в каждом отдельном случае ясность их опре-

деляется опытом и настроением конкретного воспринимающего;

4) разрыв между адекватным соотношением означающего и озна-

чаемого в поэтической речи настолько велик, что производит впе-

чатление сразу

: поэтическая речь характеризуется ощутимостью

своего построения; 5) ситуации перифразирования: <…> В шерсти

Жучка запутались репьи, зад его был испачкан унавоженной ло-

шадьми грязью, это была уездная верная собака, сторож русских

зим и ночей, обывательница среднего имущего двора (Платонов.

Чевенгур), своего рода переопределения – это средство и создания,

и прояснения предмета.

Очерки по теории художественной речи_

144

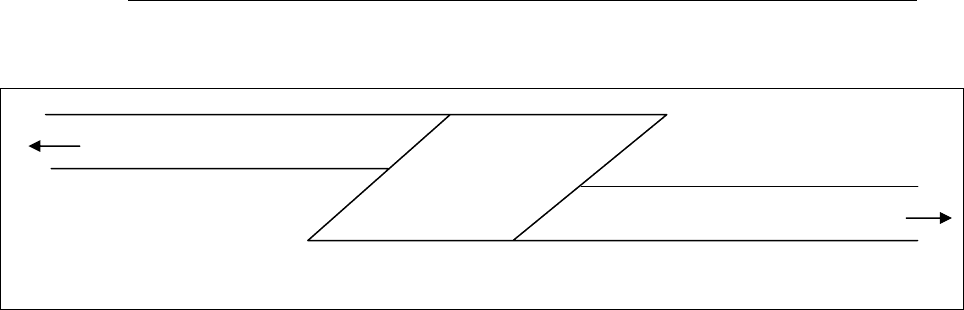

Схема 4

Комментируя схему, иллюстрирующую асимметричный ха-

рактера знака, С. О. Карцевский писал, что означающее и означае-

мое скользят по наклонной плоскости и каждое выходит из рамок

адекватности: означающее «стремится обладать иными функция-

ми», означаемое «стремится к тому, чтобы выразить себя иными

средствами» [Карцевский 1965: 90]. Иными словами, «скольжения»

– это две противоположные тенденции, которые

не находятся, од-

нако, в отношениях взаимной зависимости.

Процесс эстетической реализации языка сопровождается ино-

гда таким большим количеством явных транспозиций, что наклон

параллелограмма в упоминаемой схеме применительно к поэтиче-

скому знаку, кажется, должен быть значительно большим. Но при

попытке определить, проявлением какой из тенденций являются

переносные употребления в конкретном случае

, возникают опреде-

ленные трудности. Если предположить, что переносные употребле-

ния в поэтической речи обусловлены стремлением автора более эф-

фективно, чем конвенциональным (адекватным) знаком, назвать не-

кую поэтическую реалию (например, в стихе И толпы лип вздымали

кисти рук… (Заболоцкий. Ночной сад) метафора толпы является в

некотором роде синонимом слов множество, много

или просто

формы мн. ч. липы) то мы имеем дело со стремлением означаемого

выразить себя иными средствами. Однако в примере

Отростки ливня грязнут в гроздьях

И долго, долго до зари

Кропают с кровель свой акростих,

Пуская в рифму пузыри.

(Пастернак. Поэзия)

выбор метафоры грязнут для выражения смысла ‘задерживаются,

попадая

на крону и / или цветы растений’ при построении поэтиче-

ского высказывания определялся не только ее семантикой, но и ее

фонетическими свойствами, в частности, фонетической близостью к

Омонимия: Смолчи он, и т.д. Знак

адекватный:

Молчи! Молчать! и т.д. Синонимия

Глава 3 План выражения _

145

гроздьям. Аналогична ситуация и с переносным употреблением:

кропают акростих. Подробное рассмотрение примера толпы лип

показывает, что и здесь переносное употребление толпы определя-

ется не только подходящей семантикой адекватного знака, но и

свойствами означающего: консонантизм [тлп] не только полностью

включает консонантизм [л’п], но и подчеркивает семантику ’тесно-

ты’, ’близости’, ’плотности’

артикуляторным признаком «смыч-

ность», которым обладают все согласные сочетания. (Об этом под-

робнее в следующей главе.) Можно сказать, что любое конечное

слово строки, «требующее» соответствующего слова в рифмующей-

ся позиции, является проявлением этой тенденции. Для того чтобы

характеризовать в аспекте асимметрии любой транспонированный

знак, следует определить его семантику и в целом

семантику выска-

зывания, а сделать это сколько-нибудь однозначно часто весьма за-

труднительно.

Принципиальное свойство художественной семантики состоит

в том, что она не может быть выражена иными средствами, чем те,

которыми она выражена. Это свойство художественной речи назы-

вается, нетранзитивностью (о которой подробно ниже, в п. 6.1).

Вместе с тем если

рассматривать все факты «неадекватности» знака

совокупно с окказионализмами, ономатопоэтической и прочей ин-

струментовкой в пределах одного поэтического текста с учетом то-

го, что поэтический предмет, изображаемый в поэтическом тексте,

всегда не вполне ясен (несмотря на наличие заглавия), мы обнару-

жим, что все эти факты есть результат стремления параллельно вы-

разить один

и тот же смысл. В стихотворении Б. Пастернака «Опре-

деление поэзии» параллельно даны несколько развернутых наиме-

нований поэзии:

Это – круто налившийся свист,

Это – щелканье сдавленных льдинок,

Это – ночь, леденящая лист,

Это – двух соловьев поединок <…>.

Однако этот ряд синонимов трудно определить как стремление

означаемого «выразить себя иными средствами», так как едва ли

вне контекста какое-либо определение может быть расценено как

синоним поэзии. И дело даже не столько в стремлении к определен-

ности создаваемого предмета, сколько в создании специфического

предмета. Специфичность поэтического предмета проявляется не

Очерки по теории художественной речи_

146

столько в его неясности, столько в том, что значительной «частью»

этого предмета является собственно язык. Язык (и знак), будучи

средством выражения, кроме того, является, наряду с реалиями и

повествующим субъектом, объектом изображения.

Существенным отличием знака поэтического от практического

в обозначенном С. О. Карцевским аспекте является то, что дуализм

поэтического знака –

это симметричный дуализм. Поэтический

знак (единица естественного языка, примененная как средство

представления художественного мира) всегда симметричен. План

выражения его всегда адекватен плану содержания в силу того, что

этот план выражения может быть носителем только данного уни-

кального плана содержания (множественность смыслов художест-

венного текста не противоречит этому положению). Даже при нали

-

чии большого количества переносных употреблений транспониро-

вание не есть «захват» иного предмета, но постоянное возвращение

к одному и тому же предмету.

Если говорить об отношении поэтических практик (порождения

и восприятия художественного текста) к практическим реализаци-

ям, в противопоставлении к которым и обнаруживаются все эффек-

ты поэтической речи, то поэтическая речь –

это «устранение» (ко-

нечно, на время создания / воссоздания художественного мира) од-

ного из существенных условий асимметричности: произвольности

знака. Частота «включения» информации о происхождении слова в

художественной речи на порядок выше, чем в практической, так как

в каждом переносном употреблении стандартное значение «опере-

жает» восприятие транспонированного значения. Асимметричности

способствует произвольность, но автор

«возвращением» внутренней

формы

36

, созданием затрудненной формы эту произвольность уст-

раняет.

Знаки языка в естественном коммуникативном употреблении

тяготеют к постепенному опрощению, и хотя процессы опрощения

развертываются очень медленно [Общее языкознание 1970: 194],

всякое автоматизированное употребление – это шаг в сторону оп-

рощения. Поэтическая речь – это тенденция прямо противополож-

ной направленности. Как отмечалось в п. 3.2.2, при эстетической

36

Имеются в виду как актуализация реальной внутренней формы, так и обнаружение мни-

мой, например: Мы трубадуры от слова «дуры» (Вознесенский. Пусть наше дело давно

труба).

Глава 3 План выражения _

147

реализации знака происходит «возмещение» утраты внутренней

формы, «восстановление» семантики составляющих элементов еди-

ницы. Рудиментарное (остаточная непроизвольность, не вполне

произвольность) восстанавливается, и буквально культивируется.

Например, основное слово «безотчетное», употребляющееся в

тексте одноименного стихотворения А. Вознесенского 10 раз, вос-

принимается в сочетании с многочисленными более или менее

сходными по фонетическому облику (совпадение двух

и более зву-

ков) единицами: (черту, чувству, отчетливо, отечество, темно-

очевая, быстротечные, отточие, четками, неученая, почетною,

обучитесь, безотцовщина, начинается, черти, хочется, черного).

Десятикратное повторение слова безотчетное, находящегося либо

в рифменных сближениях, либо в подчинительной связи с перечис-

ленными аттрактантами, вместе с ними составляет третью часть от

общего количества употреблений (87) знаменательных слов

в 22

строках стихотворения. При такой плотности «родственных» слов

происходит очевидное «отягощение» окказиональной этимологией,

по преимуществу фиктивной. (Подобное явление в поэзии Цветае-

вой Л. В. Зубова называет этимологической регенерацией [Зубо-

ва 1989])

Нормальный исход соотношения компонентов при выражении

смысла в практической речи – утрата в процессе функционирования

единицы отдельных значений входящих в состав

этой единицы эле-

ментов: морфем в составе слова, слов (компонентов) в составе фра-

зеологизма, то есть идиоматизация. В речи поэтической возмож-

ность преодолеть идиоматичность единицы является существенным

средством выразительности: Сбегаются с пеной у рта, /Чадя, тра-

пезундские штормы (Пастернак. Вариации). Художественной речи

свойственна идиоматичность совершенно иного типа. Проследив

явление асимметричного дуализма

на единицах всех уровней слож-

ности, В. Скаличка отметил, что на уровне высказываний (единиц

высшего порядка в языке) асимметричный дуализм невозможен

[Скаличка 1967: 126]. Но чем более туманна представляемая в по-

этической речи картина, тем менее она дискретна в сравнении с от-

носительно ясной картиной в практической речи, поэтому часто

текст является

одной многословной развернутой номинацией по-

этического предмета. Ю. М. Лотман, говоря об интенсивности

внутритекстовых связей, подчеркивал, что «текст стремится превра-

Очерки по теории художественной речи_

148

титься в отдельное «большое слово» с общим единым значением»

[Лотман 1996: 63].

Итак, глобальная тенденция эстетической реализации знака и

языка нам представляется как совершенно противоположная тен-

денции коммуникативной реализации, ведущей к произвольности,

опрощению и пр. Во-первых, это направленность от произвольно-

сти словесного знака к знаку иконическому с восстановленной или

имитированной мотивированностью

, так сказать направленность к

перво(бытной) образности. А во-вторых, это направленность к сим-

птому, то есть к не вполне знаку. Понимая, что это преувеличение,

выскажем предположение, что именно знак-симптом является

крайней формой утраты произвольности. Симптомность (по анало-

гии с иконичностью) приобретается поэтической единицей по за-

кону синестезии. Словесный

поэтический знак в той мере симптом,

в какой он синестетичен. Весь так называемый звукосимволизм (в

отличие от звукоподражания) и есть проявление крайней формы

этой семиотической тенденции. Впрочем, это даже не семиотиче-

ская, а асемиотическая тенденция, потому что словесный знак –

собственно знак – становится симптомом, не собственно знаком.

Симптом не интенциален. Воспринимающий извлекает

информа-

цию помимо намерений отправителя. (Да и является ли отправите-

лем поэт в ситуации написания, когда он не столько «отправляет»,

сколько изживает чувство

37

? Или является проводником, перепис-

чиком, голосом выражения чьей-то (Божественной) идеи. В этом

смысле установки сторонников биографизма в анализе текстов не-

безосновательны). Знак-симптом не обозначает, не изображает (как

иконический знак) – он свидетельствует. (К принципиальному раз-

личию изобразительного эффекта таких знаков мы обратимся в сле-

дующей главе.)

Мы не утверждаем,

что всякий знак поэтический становится

симптомом, мы говорим только о тенденции. Преимущественное

«вчитывание» смыслов в процессе восприятия поэтической речи (в

отличие от «вычитывания» их при восприятии речи практической)

и отражает эту тенденцию к асемиотичности.

В процессе оправдания формы подбираются или создаются

именно правильные знаки, правильные имена (в терминах Сокра-

37

<…>Куда мне радость деть мою? / В стихи, в графленую осьмину? (Пастернак. Наш

гроза).

Глава 3 План выражения _

149

та, Кратила и Гермогена). В эстетических целях для воплощения

художественной модели используются наряду с нарицательными и

собственные имена, которые также имеют ряд особенностей. Одна-

ко, характеризуя общий принцип реализации языка в художествен-

ной речи, можно сказать, что имя нарицательное языка, используе-

мое в художественной речи, находится «на пути» к имени

собст-

венному (в античном значении «собственно имени», настоящему,

правильному имени) уже хотя бы потому, что слово называет «еди-

ничный» предмет и имеет мотивированность.

Весьма показательно в этом смысле намерение платоновского

персонажа Саши Дванова, которое можно было бы назвать поэтиче-

ским кредо в широком смысле: <…> он не хотел, чтобы мир ос-

тавался

ненареченным, – он только ожидал услышать его собст-

венное имя из его же уст, вместо нарочно выдуманных прозваний

<…> (Платонов. Чевенгур).

М. Фуко в книге «Слова и вещи» пишет: «В своей изначальной

форме, когда язык был дан людям самим богом, он был вполне оп-

ределенным и прозрачным знаком вещей, так как походил

на них.

Имена были связаны с теми вещами, которые они обозначали, как

сила вписана в тело льва, властность – во взгляд орла, как влияние

планет отмечено на лбу людей. Это осуществлялось посредством

формы подобия. В наказание людям эта прозрачность языка была

уничтожена в Вавилоне. Языки распались и стали несовместимыми

друг с

другом именно в той мере, в какой прежде всего утратилось

это сходство языка с вещами, которое было первопричиной возник-

новения языка. На всех известных нам языках мы говорим теперь,

отталкиваясь от этого утраченного подобия, и в том пространстве,

которое оно оставило за собой» [Фуко 1994: 72]. Если не возражать

многим несоответствиям функционально-прагматическому

пред-

ставлению о происхождении языка, то можно сказать, что художник

слова, создавая условия для непрозрачности знака, фактически

стремится возвратить языку его «довавилонскую прозрачность»

38

.

Практическая речь обусловливает динамику языка. Не «благо-

даря асимметричному дуализму структуры знака языковая система

38

Усмотрение такой тенденции ни в коем случае не следует понимать как предложение

разнообразить лингвистический анализ поиском следов архаического мышления. Мы пол-

ностью согласны с С. Д. Кацнельсоном, который считал «сведение поэтических средств к

пережиточным и в своей основе иррациональным формам первобытной мысли» умалени-

ем роли поэзии [Канцнельсон 1986: 87].

Очерки по теории художественной речи_

150

эволюционирует», как полагал С. О. Карцевский, но асимметрич-

ный дуализм и есть собственно эволюция. Поэтическая же речь, ес-

ли бы ее влияние на естественный язык было сколько-нибудь суще-

ственным, обусловливала бы его стагнацию.

Глобальная поэтическая тенденция: от произвольного (комму-

никативного) знака к знаку иконическому (в терминах Ф. де Соссю-

ра – символу) и далее – к знаку индексальному (фактически знаку-

симптому) отнюдь не обедняет знак, но делает его многоплановым

и многофункциональным: помимо собственно коммуникативной

семантики обозначения, он передает поэтический смысл непосред-

ственно планом выражения и одновременно, утрачивая коммуника-

тивную непрозрачность, он сам становится элементом поэтического

изображения, знаком самоценным.

Поэт «восстанавливает» потерянную в

результате глоттогенеза

изобразительность. Такое восстановление стало особенно сущест-

венным в ХХ веке, возможно, в связи с тем, что глобальной тенден-

цией художественного языка было его, как выразился

О. Мандельштам, «обмирщение». Обмирщение – это сближение с

разговорным языком, который так же утрачивает изобразитель-

ность, как и язык вообще.

Все это: утрата, изменение

и забвение в силу изменения, а так-

же восстановление, приписывание и прочее художественное – про-

исходит со знаком по причине его линейности. Линейность, кото-

рая, по словам Ф. де Соссюра, имеет неисчислимые следствия для

языка, – еще один признак, существенный для описания самоценно-

сти знака.

3.2.5. Линейность знака

Линейный характер означающего назван

Ф. де Соссюром од-

ним из принципов языкового знака. Этот, казалось бы, самый оче-

видный признак плана выражения знака так же вызывает разноре-

чивые толкования, как и произвольность.

Вначале уточним, что мы, говоря о линейности знака, будем в

ряде случаев иметь в виду линейность речи; это смещение неизбеж-

но именно в

силу специфики поэтической речи, в силу тесных и

Глава 3 План выражения _

151

многообразных связей каждого знака в пределах художественного

текста.

Опираясь на мнение Р. Якобсона, который говорил о нелиней-

ном характере знака, И. Г. Милекишвили обосновывает «неадекват-

ность положения об однонаправленной линейности языкового зна-

ка» [Милекишвили 2001: 53]. Совершенно верно ставя в зависи-

мость целостность и телеологичность, автор неверно отождествляет

целостность с нелинейностью и «

доказывает» нелинейность данны-

ми эксперимента по восприятию речи, которые говорят о том, что

«единицами восприятия являются не отдельные фонемы, но целост-

ные структуры» [Милекишвили 2001: 54]. Трудно возразить этому

положению, тем более что сам Ф. де Соссюр писал: «Отметим тот

факт, что слово имеет не слишком большую длину, поэтому оно

может быть

воспринято комплексно, в едином акте восприятия»

[Соссюр 1990: 153]. Р. Якобсон также, на наш взгляд, не вполне

обоснованно утверждал, что «второй из его «общих принципов» –

линейность означающего – был поколеблен разложением фонем на

различительные признаки» [Якобсон 1983а: 115]: различие объектов

не отменяет их расположения. Приведенные возражения

И. Г. Милекишвили о единицах восприятия говорят вовсе

не о не-

линейности знака, а об антиципации, о т. н. принципе опережаю-

щего отражения, акцепторе результатов действия (П. К. Анохин),

упреждающем синтезе как одном из механизмов речи

(Н. И. Жинкин).

Признавая, что принцип линейности все же может иметь место,

И. Г. Милекишвили отрицает его однонаправленность.

Ф. де Соссюр в

пределах принципа линейности выделял также

принцип однонаправленности: «Следствием принципа однонаправ-

ленности, если иметь в виду сому

39

, является делимость семы

40

на

отрезки (членение всегда происходит в одном направлении и осу-

ществляется одинаково)…» [Соссюр 1990: 153].

В опровержение идеи однонаправленности у

И. Г. Милекишвили говорится о преимущественной регрессивной

ассимиляции: «Для говорящего слово является единством, при

произнесении которого он подсознательно ориентируется на после-

39

В «Заметках» Ф. де Соссюр сомой называл собственно экспонент, тело знака.

40

В «Заметках» семой называется знак как двусторонняя сущность. См. [Сос-

сюр 1990: 148]