Журнал - Сцена 2(24) 2003

Подождите немного. Документ загружается.

П

отребность человека в поэзии, в чтении стиха,

в представлении привела его в долину, к склону

холма — так возник античный театр. Архитектор

возвел этот театр в степень, создал пьедестал, для этого

искусства, создал удобства и организовал зрителя.

Угол площади или улица, помост, вокруг стоят зрители,

окна и баконы забиты народом — это уличный, народ;

ный, театр. Сцена–помост и крытый зал, вместо окон

и балконов — ложи, зритель партера по–прежнему сто;

ит — это тот же театр, но преображенный архитектором.

Живые картины, балеты, полеты, феерии и идеальная

фронтальная точка в центре и в отдалении — это при;

дворный театр...

Таким образом, за идеей искусства, за драматургией,

за природой театра следует архитектура. Во все времена

от античности, средневековья, ренессанса до наших дней

идет этот процесс. Ранее медленный, затем все ускоряю;

щийся, а теперь, с начала века, — чрезвычайно быстрый.

То драматургия, то режиссура, то сценография, а то и все

вместе творчески лихорадят, переосмысливают и переде;

лывают искусство театра, транспонируя его на общую то;

нальность века...

Современный поток информации, низвергающийся еже;

дневно на нас и нашего зрителя, современные скорости,

вошедшие в жизнь сегодняшнего человека, позволяют че;

рез лаконичный символ, типический элемент, талантли;

во найденную деталь корреспондировать зрителя в ту

или иную среду... Художник ищет скорее эмоциональный

признак данного действия, чем его топографические или

бытовые аспекты. Это, однако, не исключает и иных реа;

листических принципов оформления. Сегодня даже но;

ваторским может показаться живописно решенный

спектакль или спектакль с павильоном или станочный

вариант единой установки или какой–либо иной. Но все

же трактовка объемов живописи или павильона — прост;

ранственная, живущая в среде, а не слепок с натурально;

го портрета, интерьера.

Тенденция современного оформления — это пространст;

венно–эмоциональное решение...

Что же обозначает для проектировщика современный

этап сценографии, поиски современнго режиссера, меч;

ты современного артиста! Прежде всего, — это более ши;

рокая и более глубокая мизансцена как самой декорации,

так и актера, т.е. более виртуозное, гибкое использование

пространства сцены и передвижений в разных планах.

Это большая маневренность элементов техники и осо;

бенно света...

Я согласен с архитектором Быковым, точно уловившим,

благодаря своему опыту, насущную проблему соедине;

ния сцены–коробки с трансформирующимися возмож;

ностями первого выносного плана. Развитый и,

возможно, усиленный техникой крупный план мне дума;

ется очень нужен. Одновременно с планировочным ре;

шением переднего плана действия необходимо

обеспечить свет...

Современный свет должен быть объемным, а не плоч;

ско–лобовым, могущим мезансценировать вместе с акте;

ром, способным окрашивать сцену в зависимости от

драматургической логики поведения актера, жить с ним

его эмоциями как драматургическая свето–музыка актер;

ской мелодии.

Свет должен явиться средством показа пространства

и владения пространством, быть общим и локальным,

временным, являться средством моментального пере;

ключения из одного времени и среды в другую. Он дол;

жеен заменить в каких–то спектаклях долгоидущий

антрактный занавес, но при этом он должен сохранить

и эмоциональную роль занавеса, которую тот так хорошо

играл на протяжении веков.

Такой свет надо проектировать вместе с архитектурой

— это не отдельный вопрос, это элемент комплекса со;

временной архитектуры.

Кто имеет право на проектирование театров? Право на

проектирование дает лишь знание театрального искусст;

ва, знание драматургии, практики создания спектакля,

знание проблематики современной режиссуры, знание

искусства актера, знание современной сценографии.

Но и этого мало. Необходимы знания театральной техни;

ки и техноогии, жизни спектакля, экономики и хозяйст;

ва театра...

Мое глубокое убеждение, что урывочная консультация,

эпизодическое получение каких–либо даже очень точ;

ных и нужных сведений у практиков театров многого не

дадут. Необходима совместная и ответственная работа,

путь от наброска, от идеи до разрезания ленточки при

открытии нового театра. Необходима творческая лабора;

тория, где театральная общественность, сценографы, ре;

жиссеры, архитекторы и практиктики могли бы вести

деловой разговор. А сегодня мы не видим ни режиссеров,

ни архитекторов даже на наших вернисажах и обсужде;

ниях выставок...

От редакции.

Мы публикуем этот материал для того, чтобы показать,

каким общественным сознанием отличались художники

того поколения. А еще и потому, что положение в проек+

тировании и строительстве театров сегодня — крити+

ческое. Нельзя уповать лишь на иностранные фирмы.

Нужны специалисты: театральные архитекторы, тех+

нологи, инженеры. Нужна наука. Нужны квалифицирован+

ные эксперты. Нужны широко мыслящие режиссеры

и художники. И об этом нужно говорить, кричать, писать.

35

№24

ааррххииттееккттуурраа ии ттееааттррааллььннооее ззддааннииее

архитектура и театральное здание

ТЕАТР И АРХИТЕКТУРА

Выдержки из доклада Б.Г.Кноблока, члена президиума правления ВТО, председателя Совета по театраль9

но–декорационному искусству, засл. деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии, прочи9

танного на совещании «Современные принципы проектирования, строительства и оснащения

театральных зданий», проходившем в Ульяноске в 1975 г.

ггииппооттееззыы,, ииссссллееддоовваанниияя,, ппррооббллееммыы

Т

еатр — вид искусства синтетический по фор;

ме и синкретический по содержанию. Исхо;

дя из этого известного постулата, попробуем

рассмотеть динамику спектакля через теорию сце;

нографии.

Синтетизм заключается во влиянии на театр дру;

гих искусств: литературы, музыки, архитектуры,

скульптуры, живописи. Эти виды искусства, как бы

«отеатрализовываясь», входят в спектакль в форме

драматургии, музыкального оформления, теат;

ральной архитектуры, декорационного искусства.

Но есть и еще один момент проявления синтетиз;

ма — это использование в ходе театрального пред;

ставления технических средств, значительно

влияющих на динамику спектакля.

Синкретизм театра заключается в действующем на

сцене актере, так как в нем сосредоточен в полной

мере материал искусства. На основе этой нерас;

члененности и строится образ спектакля. Актер;

ская пластика, развиваясь, создает пространство

спектакля (и неважно, что этим пространством мо;

жет явиться площадь, на которой выступает актер,

и зрительская толпа вокруг него). Музыка в спек;

такле — это развитие интонационных возможнос;

тей актерского голоса, а сюжетно–фабульный

строй есть результат игры актерского ансамбля.

Все виды искусства, выделившись из синкретизма

художественного первобытного творчества, разви;

вались на основе одного из видов материала искус;

ства: архитектура на основе распределения

тяжестей; скульптура на основе пластики; живо;

пись на основе света; музыка на основе звука; лите;

ратура на основе конкретно–чувственных

представлений. И только театр сохранил в своей

природе всю полноту материала.

Каждое театральное произведение, независимо от

исторических, национальных, жанровых и других

особенностей, формируется на базе определя;

ющих моментов. Во–первых, сюжетно–драма;

тического строя, подчиняющегося законам

конкретно–чувственного представления. Во–вто;

рых, звуко–музыкального строя, формируемого

законами звукового восприятия. В–третьих,

сценографией как совокупностью пространствен;

ного решения спектакля, определяемой законо;

мерностью материалов искусства, таких как

тяжесть, пластика, свет.

Сценография, являясь органической частью такого

сложного вида искусств как театр, включает в себя

в полной мере проявления пространственных ви;

дов искусств. Однако, питаясь их корнями, она в то

же время не может быть сведена ни к одному из

них. Закономерность визуального восприятия

в сценографии определяют три композиционных

уровня: архитектоника спектакля как взаимоотно;

шение масс, формирующих сценическое прост;

ранство, свет спектакля как светоцветовая

насыщенность этого пространства и пластика

спектакля как его пластическая углубленность.

Первый композиционный уровень — «архитекто;

ника спектакля». Сценическое произведение начи;

нается с деления театрального пространства на две

части: ту, где должно происходить театральное

представление, и ту, откуда оно должно восприни;

маться зрителем. Форма взаимоотношения этих

двух частей театрального пространства неодно;

кратно менялась. И эти трансформации не только

отражали этапы развития театра, но и зависели от

особенностей развития культуры в целом, что при;

вело к пониманию термина «сценография» как

«организации общего театрального пространства».

Это понятие включает в себя топографию театра,

иначе говоря, деление пространства архитектур;

ное; деление пространства на массы, актерскую

и зрительскую; и, можно еще добавить, деление

этого пространства по коммуникабельному прин;

ципу — на автора и адресата.

Понятие «организация сценического пространст;

ва» является следующим в теории сценографии

и отражает взаимообусловленность реального

и ирреального сценического пространства в спек;

такле. Реальное сценическое пространство

определяется характером архитектурной взаимо;

связанности сцены и зрительного зала, что

обуславливает особенности сценического прост;

ранства (сцена–коробка, сцена–арена и т.д.), тех;

нической насыщенностью сцены, ее размерами.

Реальное сценическое пространство может диа;

фрагмироваться кулисами и падугами, уменьшать;

ся по глубине при помощи завес, то есть

изменяться в физическом смысле. Ирреальное

пространство спектакля меняется за счет различ;

ного характера взаимоотношений масс простран;

ства, светового состояния этого пространства, его

цветовых характеристик, характера построения

линий в этом пространстве. Оставаясь в физичес;

ком плане неизменным, оно становится другим

в художественном восприятии. Здесь может ме;

няться ощущение общих размеров пространства,

определенность его развития: замкнутое, раскры;

тое перспективно, направленное ввысь и т.д.

«Взаимоотношение масс в актерском ансамбле» —

понятие, в котором отражена динамика актеров

как определенных масс, составляющих неотъемле;

мую часть сценического пространства, а также ха;

рактер их взаимоотношений между собой

и пространством сцены. В ходе сценического

представления актеры образуют отдельные смыс;

ловые группы, мизансцены и в результате вступа;

ют в сложные пространственные отношения

с визуально значимой средой спектакля. Такая ди;

намика масс уже заложена в драматургии спектак;

ля и является важным моментом в создании

театрального образа. А поскольку актерский ан;

самбль неразрывен со всей средой сценического

пространства, он воспринимается зрителем в кон;

тексте окружающих его предметов, световых пятен

пространства. На этом строятся все художественно

значимые образы.

«Свет в спектакле» — следующий композиционный

уровень пространственного решения спектакля.

Он организуется на основе законов распределения

света в пространстве, и его цветовой определенно;

сти. Внешний свет, свет осветительных приборов

или естественное освещение создают в первую

очередь общую освещенность, общую насыщен;

ность светом пространства спектакля, высвечивает

сценические объемы. Второй его задачей является

обеспечение светового состояния, настроения

спектакля, выявление формы пространства, его

цветовой палитры, колорита и главной, если мож;

но так сказать, детали пространства — актера. По;

этому понятие «внешний сценический свет» отно;

сится к выявлению форм и цветовой определенно;

сти пространства сцены лучами осветительных

приборов и естественным светом, если речь идет

об открытых театрах.

Колористическое многообразие проявляется

в цветовой определенности всех сценических

предметов, объемов, в цветовой и тональной гамме

декорационных завес, в цветовом решении костю;

мов, грима. Все это в теории сценографии находит

отражение в понятии — «внутренний свет сцени;

ческих форм», то есть цветовая определенность.

Светоцветовое взаимодействие есть выявление

форм сценического пространства, где каждая де;

таль должна быть проявлена в зависимости от за;

дач и развития действия спектакля. Это

определенность колористического строя спектак;

ля, а также света, цветовых доминант в игровой

стихии театрального представления, создание све;

тоцветовым взаимодействием акцентных нагрузок

и диалога с актером.

«Пластика спектакля» — композиционный уровень

сценографии. Поскольку на сцене действует актер,

то это пространство должно быть пластически уг;

лубленным и отвечать актерской пластике. Пере;

ходным звеном от массы к пластике является

тактильность поверхности, определяющей фактур;

ные особенности материалов природы, применяе;

мых в художественном оформлении спектаклей.

Дальнейшее развитие сценического пространст;

ва — это приближение его к формам человеческо;

го тела. Отражается это в понятии «пластика

сценических форм».

«Пластика актерской игры» — наиболее исследо;

ванное понятие сценографии. Оно освещено во

многих работах театроведов и в литературных ра;

ботах практиков театра. Пластика человеческого

тела нашла свое отражение в скульптуре. В произ;

ведениях театрального искусства она получила

особое развитие. В спектакле пластика актерского

ансамбля выражается в развитии рисунка мизан;

сценирования, этому также способствуют костюм

и грим. Свое композиционное завершение плас;

тическая разработанность сценического про;

странства находит в такой категории как

«взаимодействие актерской пластики с пластикой

сценических форм». Построение мизансценичес;

кого рисунка затрагивает каждую сценическую де;

таль, так как все находится в динамике

сценического действия, в результате постоянно ме;

няется композиция спектакля. Пластическая разра;

ботанность пространства зависит также и от

световых изменений, светоцветовых акцентов.

А композиционные уровни в спектакле находятся

в постоянном развитии и эта динамика диктуется

звуко–музыкальным строем и сюжетно–драмати;

ческим развитием сценического произведения. Как

уже говорилось, сценография синтезирует динами;

ку «простых» пространственных видов искусства,

динамику линий, форм, цветового и светового пят;

на. Вместе с тем, появляется и новый тип динами;

ки — это реальное движение, появившееся

вследствии двух причин. Первая — новый характер

взаимоотношений произведения искусства и зри;

теля. В театре зритель необходим в момент творче;

ского созидания на глазах у зрителя, в момент

представления спектакля, а не после. Зритель, та;

ким образом, является соучастником этого процес;

са. К тому же зритель в театре находится

в относительно статичном положении, он «закреп;

лен» за определенным местом в зрительном зале.

К сравнению, например, скульптурное произведе;

ние зритель осматривает со всех сторон, двигаясь

на разном расстоянии от него. В силу этих особен;

ностей, характеризующих отношение зрителя

и произведения в театральном искусстве, сцениче;

36

№24

гипотезы, исследования, проблемы

ДИНАМИКА СПЕКТАКЛЯ

И СЦЕНОГРАФИЯ

ггииппооттееззыы,, ииссссллееддоовваанниияя,, ппррооббллееммыы

ское представление должно быть зрелищем, рас;

крывающимся перед зрителем в каждый момент

творческого созидания, в динамике реального вре;

мени и в динамике реального движения. Поэтому

второй причиной нового типа динамики в спектак;

ле является действующий на сцене актер.

В отличие от других видов искусства для театра ха;

рактерна динамика реального движения. Сцена на;

полняется реальным движением форм, в каждый

новый момент она уже другая. Это зависит не толь;

ко от перемещений сценических масс в простран;

стве, но и от освещения, от игры актеров и т.д.

Используя живописные завесы с нарисованными

далями, театр придает им новую форму динамиз;

ма — динамика «простых» видов искусств в этом

случае растворяется в динамической целостности

сценического искусства. Живописный «задник» не

только служит фоном для актера, но и участвует

в представлении, то «растворяя» актера, например,

когда цвет его костюма сливается с цветом задника,

то выдвигая его на передний план.

Театральная сцена, особенно современная, приспо;

соблена для различных перемещений. Во–первых,

это техника для динамики сценических объемов, ко;

торая разделяется на технику сцены и технику спек;

такля. Во–вторых, динамическим моментом, опреде;

ляющим развитие действия спектакля, являются

технические возможности сценического света.

Фактором динамики действия спектакля, развиваю;

щегося в конкретном сценическом объеме и на

протяжении реального времени, на мой взгляд, яв;

ляется новый характер взаимоотношения сцены

(художественного произведения) и зрительного за;

ла в процессе спектакля. Этот новый по отношению

к «простым» видам искусства характер взаимоотно;

шения выражается в том, что в реальном сценичес;

ком пространстве действует актер, который

является одновременно и материалом (пластика те;

ла, голос), и мотором, двигателем изменения во вре;

мени всего сценического пространства, постоянная

смена мизансцен с реальной динамикой сценичес;

ких масс, и выразителем идеи театрального искус;

ства.

Новый характер взаимодействия между художест;

венным произведением — спектаклем и зрителем

складывается в результате того, что «... театральное

искусство благодаря своему материалу и динамиче;

ской сущности постигается не в статике, а в динами;

ке, где каждая сожженная в действенном пламени

форма рождает неизменно другую, заранее обре;

ченную на смерть для зачатия новой, и поэтому для

того, чтобы явить себя, она требует зрителя тут же,

в момент своего динамического раскрытия, а не по;

сле него. Следовательно, и здесь, как и в других ис;

кусствах, зритель воспринимает уже сотворенное

произведение искусства, но искусства, являющего

себя в иной, чем другие, форме — динамической,

а не статической».

ШЕПОВАЛОВ В.М.

Зав. кафедрой

«Театральная техника и технология»

Санкт–Петербургской Академии

театрального искусства, доцент,

кандидат искусствоведения

Литература: Лекции по теории композиции.

В кн.: Фаворский В.А. Литературное наследие. ... М.,

1988, с. 71 — 254.

Таиров А.Я. Записки режиссера ... М., 1970, с. 190.

Хренов Н. А. Место зрелищных искусств в художе+

ственной культуре. Обзорная информация. М.,

1977.

П

роблема создания на русской сцене исто;

рического костюма возникает на рубеже

XIX — XX веков. И связано это прежде все;

го с именем К.С.Станиславского, который в спек;

такле «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстого

впервые практически доподлинно реконструи;

ровал эпоху, ее интерьеры и костюм. До этого

театральные деятели к театральному костюму

относились удивительно небрежно. Актеры и ак;

трисы имели свой гардероб, соответствовавший

их вкусу, в котором они и выходили на сцену.

С появлением режиссерского театра создание

сценического пространства и времени в одном

ключе — становится нормой. Будучи разносто;

ронне образованными людьми, такие художни;

ки как К.Коровин, А.Головин, А.Бенуа,

М.Добужинский, В.Дмитриев, С.Судейкин изуча;

ли исторические документы и музейные образ;

цы, чтобы на сцене появились образы опреде;

ленной страны, эпохи, стиля. Знания позволяли

им и фантазировать на заданную тему. Так, в ко;

стюмах к спектаклю МХТ «Отелло» Александр Го;

ловин стилизует исторический орнамент до

геометрических фигур, например, ромба, но во;

площает в этой форме все богатство рисунка

итальянского костюма эпохи Возрождения.

В «Женитьбе Фигаро» он, утрируя отдельные де;

тали исторического костюма немыслимым по

размерам декором, смешивая краски, имитируя

фактуры XVIII века, создает манерную, игривую

пластику стиля рококо.

Конечно, мало только изобразить персонаж в эс;

кизе, на бумаге. Он должен в предложенном ху;

дожником образе появиться перед зрителем.

И для этого в помощь художнику–постановщику

нужен человек, способный сохранить авторский

замысел, соединяя его со множеством взглядов

мастеров пошивочного цеха. Таким человеком

в Художественном театре была Н.П.Ламанова.

Под ее руководством были реализованы костю;

мы к самым знаменитым спектаклям и не только

этого театра. В кино она выполняла роль худож;

ника–технолога по костюму, хотя должности та;

кой тогда еще не было. Не было и деления на

художников–постановщиков и художников по

костюму. Ламанова, по сути, была первой, кто со;

здал театральную технологию изготовления кос;

тюмов. Она выработала метод индивидуального

подхода к эскизу художника, соответственно ху;

дожественному образу и замыслу автора. Рабо;

тая в театральных мастерских над костюмами,

в том числе и историческими, она эксперимен;

тировала с фактурами, цветом и кроем. После

себя она оставила учеников. И в течение не;

скольких десятилетий театр использовал опыт

старых мастеров.

Однако наступил момент, когда подготовка спе;

циалистов по театральному костюму стала необ;

ходимой. В 1989 году на базе постановочного

факультета Школы–студии МХАТ открылось от;

деление «Художник — технолог по костюму»

с уникальной программой, разработанной руко;

37

№24

гипотезы, исследования, проблемы

ооббррааззооввааннииее

образование

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ –

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ

1 2

ооббррааззооввааннииее

водителем отделения, профессором, народным художни;

ком России Э.П.Маклаковой.

В продолжении пяти лет, студенты изучают 20 ключевых

тем истории культуры, строго придерживаясь хроноло;

гии, поскольку все изменения в развитии общества, так

или иначе, отражаются на формообразовании костюма

разных народов и разных социальных слоев. Практика

показывает, что последовательное изучение стилистиче;

ских, технологических особенностей одежды системати;

зирует знания необходимые для подготовки художников,

работающих с костюмом. Ведь, начиная с древних циви;

лизаций до наших дней, происходят изменения в стилях

одежды. Но если в Древнем Египте, Мессопотамии, Ин;

дии, Китае силуэт костюма не менялся тысячелетиями,

то темп Европы Средневековья и эпохи Возрождения

в развитии моды можно исчислять столетиями. Культура

Барокко дает еще большее ускорение развитию модного

силуэта, в это время каждые 20–30 лет меняется форма

в мужском и женском костюме, в.XVIII веке — через де;

сять лет, в XIX веке смена одного модного платья на дру;

гое происходит в 2–3 года, а в конце века и того быстрее.

XX век и наше время еще более динамичны — можно

в течение одного года проследить смену силуэта, фактур,

цвета и т.д.

На отделении работают специалисты по разным направ;

лениям — история западноевропейского и русского на;

родного, аристократического, военного, циркового,

балетного, театрального костюма, специалисты по исто;

рии вышивки и кружева, тканей, орнамента, обуви и го;

ловных уборов.

Программа отделения построена таким образом, что все

предметы, включая общеобразовательные, связаны между

собой. В студенческих курсовых проектах по реконструк;

ции исторического костюма и композиции совмещается

информация по каждому предмету. На определенную ис;

торическую тему по учебному плану каждого семестра

студенты работают над эскизами костюмов к пьесам или

литературным композициям, разрабатывая при этом тех;

нологические и экономические решения (цвет, фактура,

крой, смета на изготовление), готовые к производству.

Возможность изучать самостоятельно любое историчес;

кое время была у художников и раньше, благодаря богато;

му собранию литературы по истории костюма в фондах

Россий ской Государственной бмиблиотеки по искусству,

прекрасным коллекциям костюмов в музеях Москвы и Пе;

тербурга. Историю костюма в небольших объемах изуча;

ли в художественных и театральных ВУЗах. Однако

специального образования, готовящего театрального ху;

дожника–технолога по костюму до 1989 года не было.

В процессе обучения студенты выполняют макеты костю;

мов по эскизам известных художников, что позволяет

проверить форму и пропорции, декор и решение фактур

в объеме, в натуральную величину, разрабатывают орна;

менты исторических тканей и техники имитации их теа;

тральным способом. Паралльельно студенты слушают

теоретический курс лекций по истории украшения тка;

ней, истории кружева, вышивки, истории ювелирных из;

далий.

Студенты имеют уникальную возможность близко знако;

миться с предметами костюма, тканями и аксессуарами

прошлого в музеях и библиотеках Москвы, с сотрудника;

ми которых отделение поддерживает постоянную связь.

Так. занятия по изучению истории костюма проводятся

в Государственной библиотеке по искусству и в отделе ко;

стюмов и тканей Государственного Исторического музея,

музеев Московского Кремля, в музее Истории Москвы

и др., в крупнейших музеях Петербурга, где есть подлин;

ники костюмов. Пользуясь описаниями предметов одеж;

ды, изучая и выверяя крой, технику шитья, декора и т.д.,

студенты, под руководством педагогов, реконструируют

исторический костюм, формируют методический фонд.

Таким образом, в итоге обучения студенты располагают

собранным иконографическим, библиографическим, тех;

нологическим материалом по всем темам истории чело;

веческой культуры.

За годы существования отделения здесь собрана своя не;

большая музейная коллекция предметов театрального ко;

стюма XIX–XX веков. Одновременно студенты получают

знания по двум направлениям технологии театрального

костюма — сохранение стиля художника и сохранение

стиля истории, как это было во времена основоположни;

ков Художественного театра.

С первого курса студенты вместе со своими педагогами

принимают участие в работе над театральными костюма;

ми на профессиональных сценах, с третьего курса со;

трудничают с актерским факультетом, выполняя эскизы

костюмов к дипломным спектаклям, ведут научно–иссле;

довательскую работу, занимаются реконструкцией костю;

мов для музеев.

Екатерина УСТИНОВА,

декан постановочного факультета

Школы–студии МХАТ

38

№24

образование

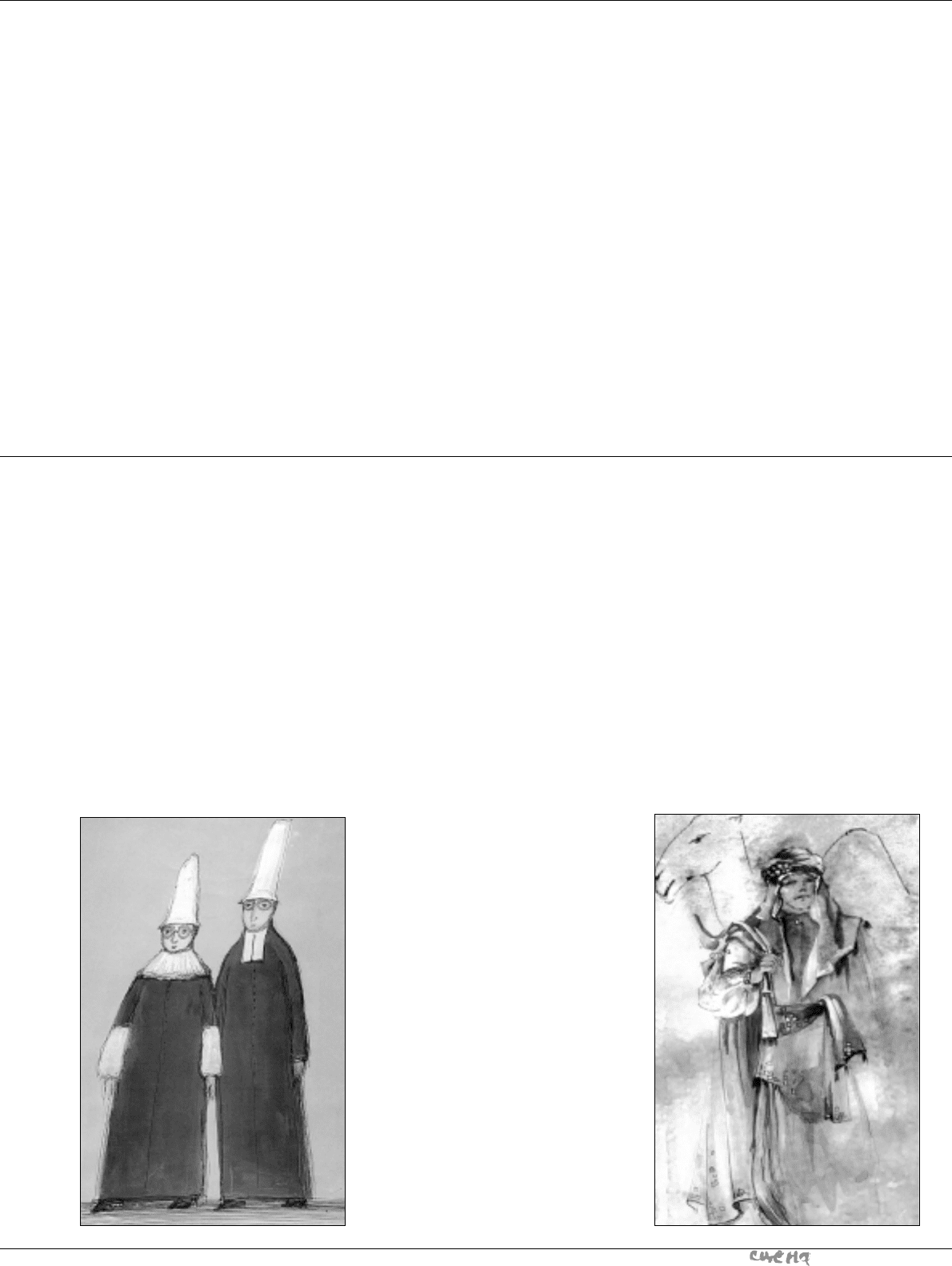

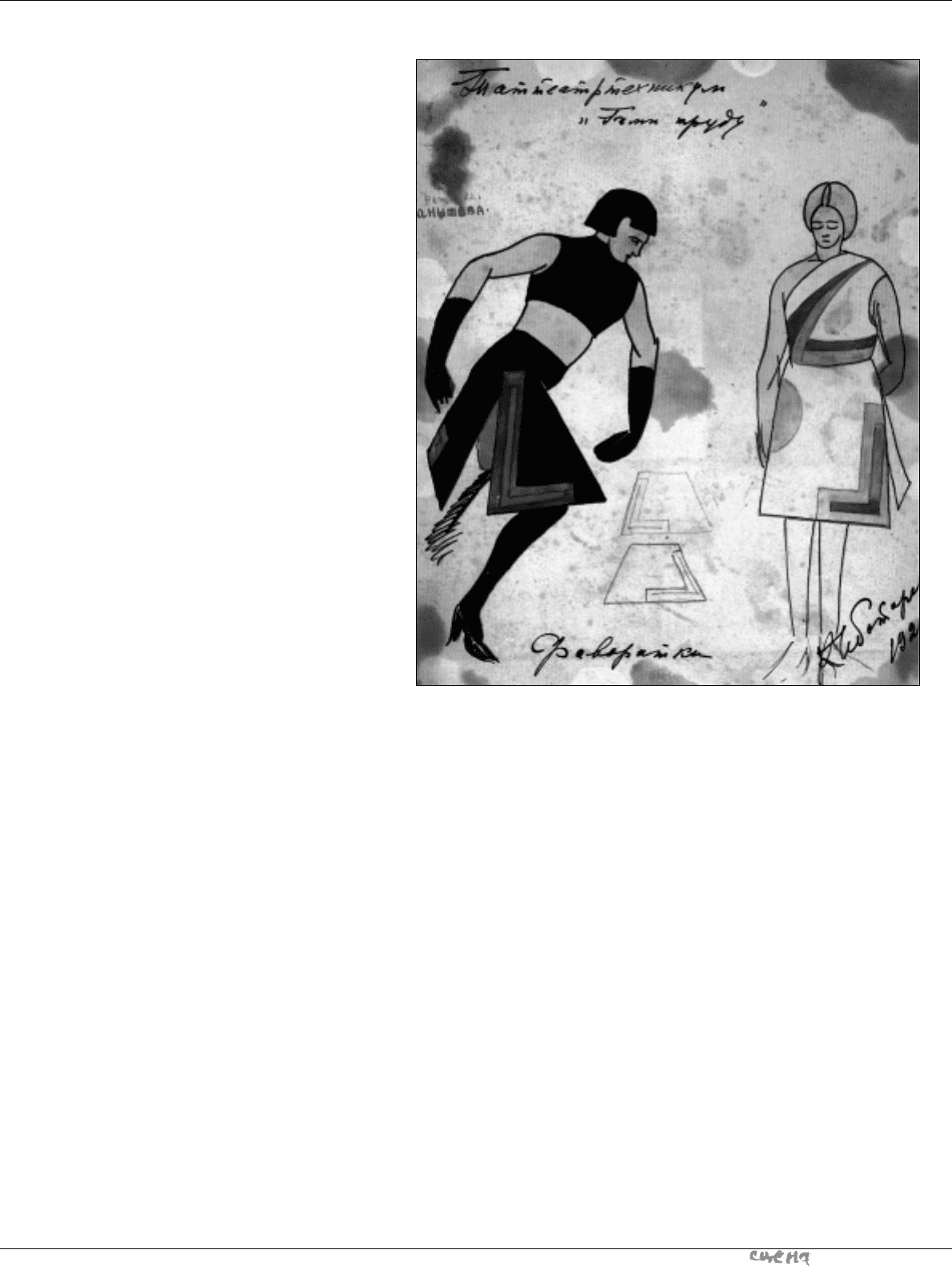

Эскизы костюмов выполнены

выпускниками отделения

«Художник–технолог

по костюму»:

1. Н. Войновой

2. И. Дроновой

3. О. Поликарповой

4. Л. Подгорбунской

3

4

ннаассллееддииее

Д

остижения изобразительного искусства Та;

тарстана 20–х годов XX в., без сомнения,

связаны с именем Константина Константи;

новича Чеботарева — яркого представителя аван;

гарда, а по утверждению критика П. Дульского, —

личности «самобытной, увлекающей и будирую;

щей все, находящееся вокруг».

1

В мозаичной худо;

жественной среде Татарстана 20–х годов,

в которой существовали такие взаимоисключаю;

щие друг друга группы, как ТатАХРР, Татлеф,

«Сулф», «Всадник», «КЭМСТ», художник К.Чеботарев

занимал особое место.

К.К.Чеботарев родился на хуторе Юрминск Беле;

беевского уезда Уфимской губернии в 1892 г. Ран;

нее детство в глуши, сельская школа,

незаконченное среднее образование, Казанская

художественная школа. В 1922 г. закончил Казан;

ский художественный технический институт, по;

лучив звание «Свободный художник живописи».

Активный организатор, яркий, своеобразный,

страстный и непримиримый в своих воззрениях,

он интересовался теорией искусства и художест;

венной педагогики — типичная фигура эпохи «Бу;

ри и натиска». Он преподавал в Казанских

государственных архитектурно–художественных

мастерских (1921–1926), преподавал на режиссер;

ском отделении Татарского театрального технику;

ма, был председателем графического коллектива

«Всадник» (1922–1924).

Деятельность Чеботарева в Казани неразрывно

связана с театром левого направления КЭМСТ (Ка;

занская экспериментальная мастерская современ;

ного театра). В нем он работал в 1923–1926гг.

По словам историка театра Ю.Благова, КЭМСТ для

Казани того времени был тем же, чем любимов;

ский Театр на Таганке для Москвы в 60–70 годы.

2

За три года существования этот театр прошел

длинный путь: от тупого равнодушия, до завоева;

ния широких симпатий и признания. Около теат;

ра группировалась талантливая молодежь,

выделившая своего драматурга, режиссера, худож;

ников. В их числе были Платунова, Барашов, Чебо;

тарев. Наиболее последовательным в своем

конструктивизме был К.Чеботарев, утверждавший

на сцене эстетику голого станка и обнаженной

сценической коробки.

Как и для большинства художников авангарда,

не имевших большого опыта дизайна, для Чебота;

рева театр стал творческой лабораторией, где он

продолжал свои изысканные интеллектуальные

опыты, начавшиеся еще в 1918г., когда Чеботарев

организовал союз художников «Подсолнечник»,

в программу которого входили монументальные

задачи, конструктивизм и упрощенная живопись.

Отсюда близость эстетики КЭМСТа к плакату и ге;

нетическая связь с графическим коллективом

«Всадник». Отрицая консерватизм старого театра,

КЭМСТ считал разрыв с реалистическими тради;

циями школы «переживания» необходимым усло;

вием создания эстетики нового театра.

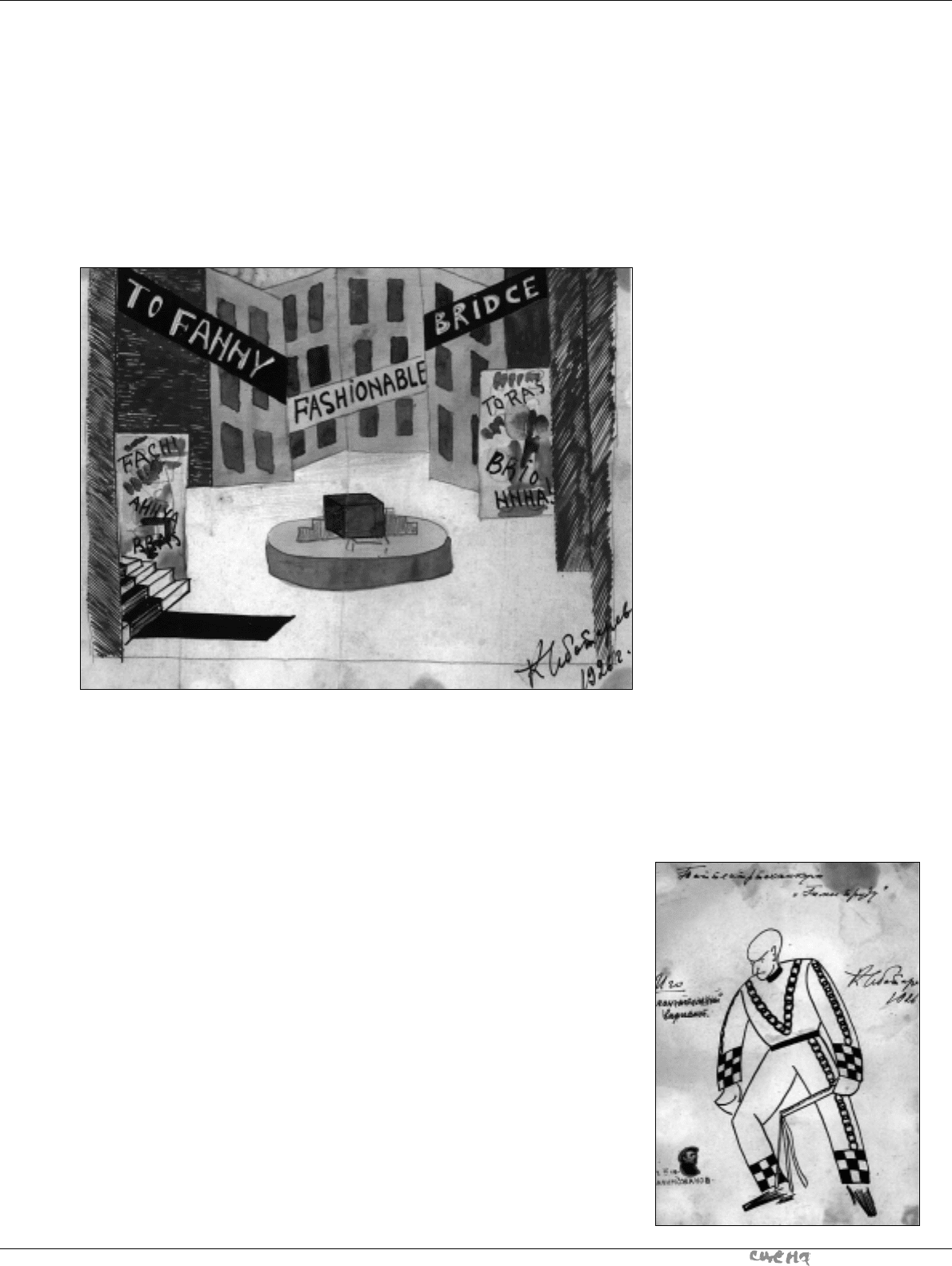

«Мистерия–буфф» В.Маяковского в оформлении

Чеботарева был первым спектаклем, созданным

под влиянием идей конструктивизма. Для него эта

постановка явилась непосредственным органичес;

ким продолжением и развитием того, что он сде;

лал в своих работах «Красная Армия» (или

«Марсельеза», 1917–18гг.), в цикле линогравюр

в альбоме «Революция» (1921), монументальной

работе «Весь мир насилья мы разрушим» (1922).

Театральную постановку и его живопись можно

объединить одним качеством — плакатность. Дей;

ствительно, тогда его живопись больше походила

на плакат. Работал он чистым цветом, и краски

клал не пятнами или мазочками, а организованны;

ми кусками, что создавало впечатление кубизма.

Но форму лепил крепко, хотя и очень обобщенно.

Как говорил Б.Симолин: «оно и понятно, он как ле;

фовец, всегда хотел быть «агитатором, горла;

ном...».

3

И в «Мистерии–буфф» для него важно было вы;

явить не пластическую объемную форму, а линию,

силуэт, красочное пятно. Пространство художник

рассматривал не как иллюзорное, а как кубистиче;

ское. «Рай» — голубой задник, четыре прямоуголь;

ника один над другим уменьшаются постепенно

и увенчиваются треугольником с «oком». На этих

ступенях — «святители». Вся сцена в основном —

голубое, желтое, белое. А нечистые силы — воспри;

нимались как очень весомое, тяжелое, веществен;

ное, контрастируя с райской игрушечной

невесомостью (в кубизме каждый предмет по от;

ношению к другому — элемент контрастный).

В этом спектакле смысловой доминантой худож;

ника является «человек будущего». Его костюм —

темно–синяя прозодежда — что–то вроде комби;

незона, на голове кожаный шлем летчика. Никаких

засоряющих глаз зрителя мелочей и деталей.

При соответствующем освещении получалась пла;

стически выразительная фигура. «Ковчег» был

представлен несколькими характерными для ко;

рабля деталями на первом плане. Действие, проис;

ходящее на «палубе» ковчега, освещено, глубина

сцены «тонет» в темноте. По ходу действия свет, ос;

вещающий первый план сцены, резко гаснет и тут

же на втором плане вспыхивает резкий луч света

на заднике, выделяя фигуру человека будущего.

39

№24

наследие

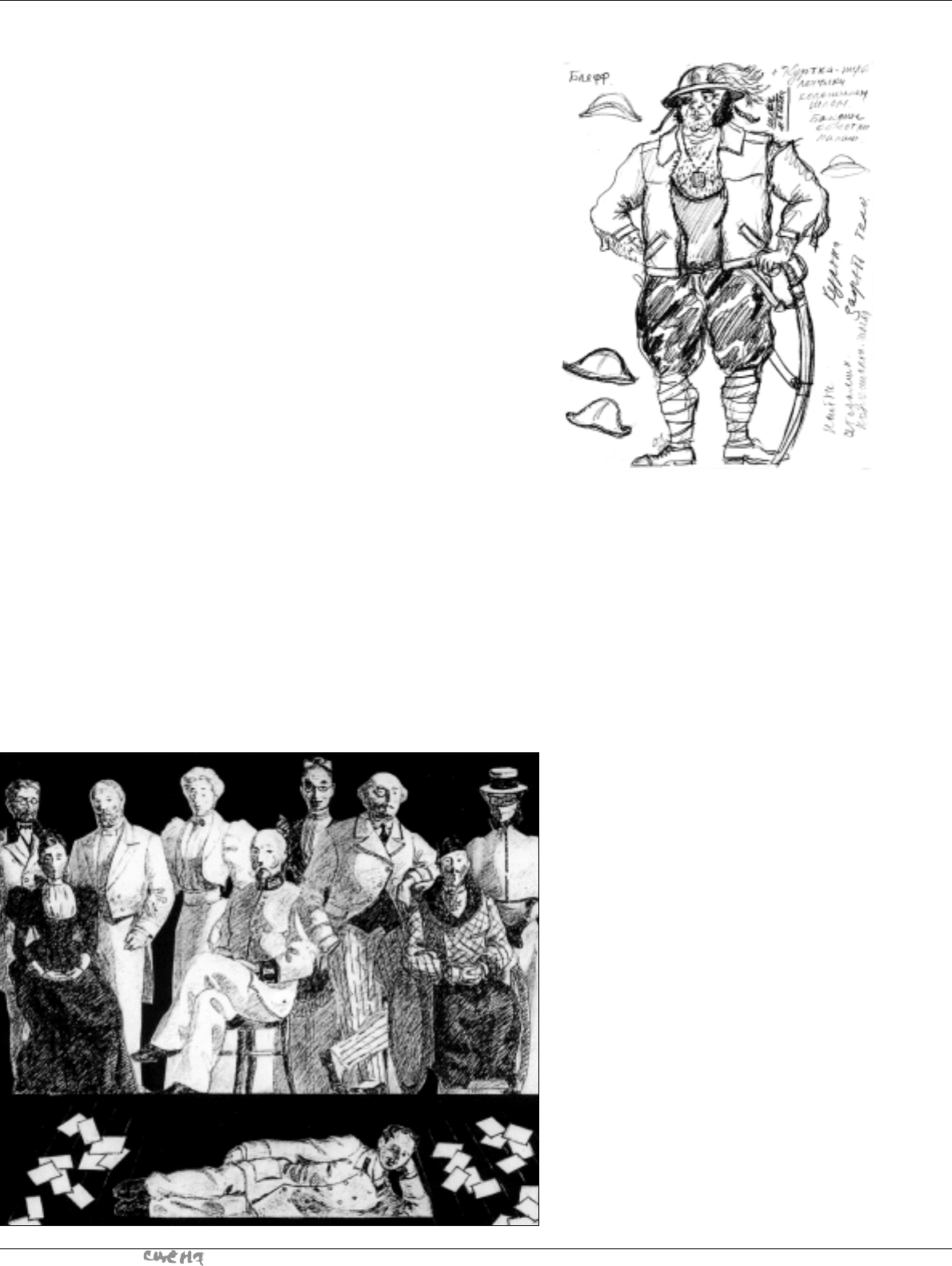

КОНСТАНТИН ЧЕБОТАРЕВ

И ТАТАРСКИЙ ТЕАТР

ннаассллееддииее

В это время «ковчег» и группа нечистых на первом плане

смотрятся темными силуэтами.

За счет комбинации различных плоскостей («боковые» ку;

лисы — неправильные прямоугольники) Чеботарев, прежде

всего, ломает ощущение сценической маленькой коробки:

если одна сторона шла под прямым углом, то другая — сре;

зана под тем или иным острым углом так, что один конец

кулисы был шире другого. Когда такие кулисы по–разному

ставили, да еще не всегда вертикально по отношению к по;

лу, — разрушалась статическая замкнутость сценической

коробки с боков, что вносило в зрительное восприятие не;

обычайность и тревожность. А при наличии, хотя и небога;

тых возможностей по–разному освещать их, достигалось

ощущение увеличения пространства. Спектакль имел гран;

диозный успех.

Режиссер Г.Девишев, работавший в татарском теаре и тяго;

тевший к экспериментам, не мог оставаться в стороне от

творческих исканий нового театра, поэтому спектакль «Ра;

бочая слободка» Г.Карпова он поручил оформлять К.Чебота;

реву (1924). Решение этого спектакля, отмечалось критикой

как лучшая постановка татарской сцены.

4

Вместо привыч;

ных живописных декораций художник предложил строен;

ные трехмерные урбанистические конструкциии

и сложную машинерию. «Пришедшие в конце первого акта

в движение колеса, идущий откуда–то снизу гул машинного

отделения, проходящее поверху чугунное ведро с крова;

во–красным расплавленным металлом, рассыпавшиеся из

вентилируемых печей искры рождали трудно описуемую

симфонию завода. Эта постановка говорит о больших воз;

можностях татарского театра в изображении жизненной

обстановки шахт, домен, депо, полей сражения» — писал по;

сле премьеры К.Наджми.

5

Но заложенные К.Чеботаревым

в художественном оформлении принципы раскрывали

и иные возможности сценографии. В руках режиссера она

становилась действенной. Конструктивистские установки

Чеботарева предоставили режиссеру неограниченные воз;

можности в построении уникальных по изобретательности

мизансцен. Так, в спектакле «Стенька Разин» В.Каменского

на оголенной, без занавеса пустой сцене он выстроил кон;

струкцию, состоящую из сукна, трех станков, громадных

цветных парусов да отдельных предметов. Конструкция

«оживала», когда актеры появлялись на сцене, и в итоге нео;

жиданно рождала лирико–поэтическое настроение, ощу;

щение необъятной шири Волги, босяцкой, бунтарской

вольницы.

6

Своеобразным продолжением поисков КЭМСТа являлись

спектакли, показанные учащимися Татарского театрального

техникума, открытого в январе 1923г., где преподавателями

работали КЭМСТяне Б.Симолин, К.Чеботарев, позже М.Бара;

шов и И.Ингвар

Агитпьеса «Гимн труду» В.Андреенко, дипломная работа ре;

жиссера Р.Ишмурата — оформлена К.Чеботаревым в духе

плакатного искусства. В этом спектакле все было насыщено

протестом против старых театральных форм, начиная от

скандированной подачи текста, прямолинейных мизансцен

и кончая условно–конструктивным оформлением.

7

В музее казанского театра им. В.Качалова хранятся эскизы

К.Чеботарева к этому спектаклю. Они подробно аннотиро;

ваны, к ним приложены фотографии исполнителей.

8

В этих

эскизах ярко выражен силуэт, минимально использован

цвет. Пространство решено за счет кулис. Основу оформле;

ния составляют задники, написанные в кубистической ма;

нере, лестницы, подиумы, кубы, кольца. Художник соединил

сразу несколько декорационных приемов в единую уста;

новку, и покартинно меняющееся оформление, и живопис;

ные плоскости, по–разному компонуя графически

геометрические формы и рекламные афиши.

В одной картине, на фоне серых скошенных стен высотных

домов с зияющими черными прямоугольными окнами, ви;

сит огромный желтый диск с изображением цифры «1»

и «ажурным» словом доллар, написанным арабскими буква;

ми в стиле «куфи». Этот тревожный композиционный ритм

подчеркнут графической резкостью террасы с лестничной

площадкой и движущейся ширмой вдоль сцены (напомина;

ющей эстраду) и черной дорожкой, доходящей до авансце;

40

№24

наследие

ннаассллееддииее

ны. Ощущение тревоги усиливает крест, установленный сле;

ва за кулисами. Еще более тревожное ощущение суеты, вре;

менности смоздает вторая картина: хаотическая динамика

скошенных, громоздящихся плоскостей стен, вкривь

и вкось облепленных афишами и рекламными щитами. Тра;

гически выглядит в центре сцены на красном диске одино;

кий черный куб.

В следующей картине и «доллар» и красный диск фланкиру;

ются с двух сторон серой каменной стеной, причем в цент;

ре на красном диске возвышается черная решетка с тяжелой

железной дверью. В финальной сцене сценическое прост;

ранство почти пусто. В центре зала черный подиум, а снизу

слева в пространство вклинивается красный луч прожекто;

ра.

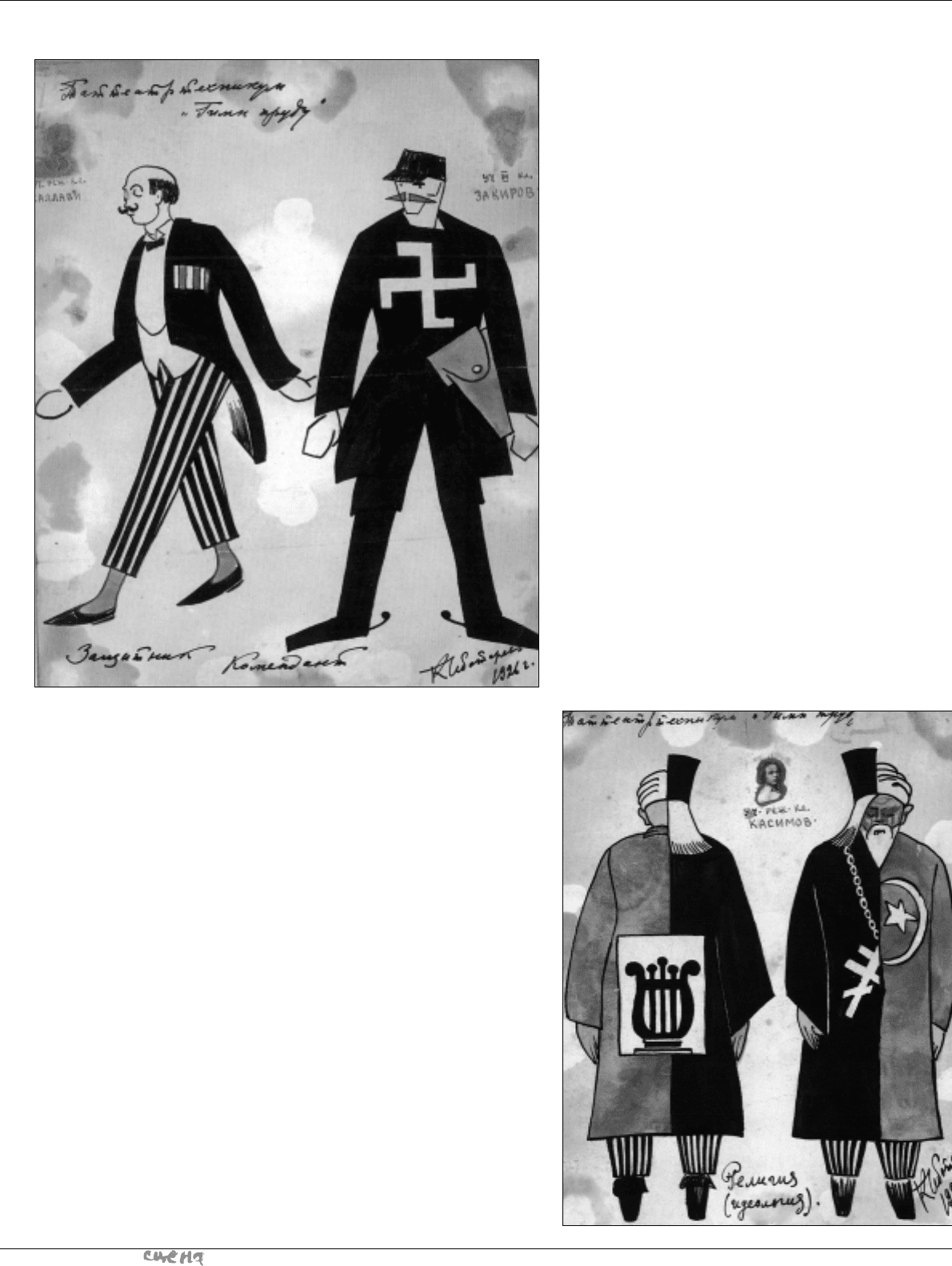

Выразительны эскизы костюмов. Художник использует ку;

бистические и супрематические приемы в их свободном со;

четании. Плоскости и объемы, локально окрашенные

в разные основные тона, создавали по форме статуарно мо;

нументальные, плакатные по ритму костюмные образы. Че;

ботарев при этом исходил из реальных элементов бытовой

одежды, которые обобщал, гиперболизировал, гротесково

заострял. Например, жилет у Тюремщика решетчатый, в ру;

ках связка огромных ключей; Рабочий в красной рубахе

с огромным молотом; Капитал одет в парчовый с золотыми

переливами костюм; дизайн костюма Ига составляют цепи

и «свастика» в виде шахматной доски, в руках кнут. На груди

черной фигуры Коменданта вырезана белая свастика, а на

поясе угрожающе висит кобура пистолета коричневого цве;

та. Костюм Религии, тоже решенный в духе плаката, состоит

из двух половинок: черной рясы с крестом и зеленого чапа;

на с полумесяцем и звездой. На спине — изображение Ли;

ры. Этот костюмный персонаж в иронической гротесковой

форме выражает отношение создателей постановки к рели;

гии.

Почти во всех эскизах персонажи даны в движении. Тем са;

мым художник как бы подсказывает исполнителям пласти;

ку, мимику их персонажей. Тюремщик представлен

в сгорбленной позе, мускулистая Фаворитка изображена

как метательница диска перед прыжком, а Иго, широко рас;

ставивший ноги, как бы готов пустить вход свой кнут.

Обозначая типовые элементы реальной одежды, художник

создает обобщенные образы социальных типов современ;

ности. Это — костюмы–типы, акцентирующие их главные

свойства: у Защитника его марионеточность, у Коменданта

— деспотизм, у Инженера — устремленность в будущее,

у Поэта — революционность, у Труда — гордость, достоин;

ство, у Капитала — самодовольство, у Религии — идеологич;

ность и т.д. Благодаря этому костюмные образы Чеботарева

воспринимаются не только в своей костюмной функции,

а претендуют на значение самостоятельного и самоценно;

го сценографического образа. «Гимн труду» в постановке

режиссера Ризы Ишмурата и в оформлении Константина

Чеботарева был первым шагом в освоении новой стилисти;

ки в татарском театре.

Эстетика театра КЭМСТ повлияла не только на «декоратив;

ный» аспект Татарского театра, сделав сцену подлинно

трехмерной, но и на драматический текст, музыкальное

(иное) оформление и на самих актеров.

Слова П.Дульского, сказанные при жизни художника о том,

что след пребывания К.Чеботарева в Казани, безусловно,

еще долго будет чувствоваться как среди его поклонников,

так и среди тех, кто считал его не своим, стали пророчески;

ми. Казанский период в творчесте Константина Константи;

новича Чеботарева оставил заметный след. Несмотря на

короткий срок, это было для художника время большой

концентрации духовных сил, высокой творческой активно;

сти, ярких художественных достижений и борьбы за ут;

верждение новых эстетических представлений и форм

искусства, рожденных XX веком.

К середине 20–х социалистический реализм не оставляет

места иным художественным принципам. На четыре деся;

тилетия за художником Чеботаревым закрепляется ярлык

«левака», «формалиста», «противника реализма» и т.п.

И только с середины 60–х начинается очищение имени ху;

дожника от конъюнктурно–идеологических наслоений.

Первым шагом в этом направлении стала выставка произве;

дений К.К.Чеботарева и А.Г.Платуновой в Казани и в Йош;

кар–Оле (1964 год). Через три года последовала выставка

агитационно–массовых форм искусства в Москве, которая

затем экспонировалась в ряде европейских стран. Некото;

рое время спустя лучшие произведения выставки, в том чис;

ле и работы Чеботарева 20–х годов, были приобретены

Третьяковской галереей, а сам Чеботарев принят в Союз ху;

дожников. С этого времени в исследованиях по искусству

Татарстана появляется более объективная оценка левых те;

чений 20–х годов, а выставка «Сулф. Леф. ТатАХРР. Искусст;

во Татарии 1920–30–х годов», состоявщаяся в 1990г. в Музее

изобразительных искусств Республики Татарстан и прошед;

шая на ее базе научная конференция окончательно закре;

пили непредвзятый и достоверный взгляд на искусство

художников татарского Лефа и их лидера Константина Че;

ботарева.

Рауза СУЛТАНОВА

Литература

1 Дульский П. Предисловие// К.К.Чеботарев. — Казань,

1927. — С.5

2 Благов Ю., Ключевская Е. Казанская афиша// Казань. —

2002. — № 3–4. — С.96.

3 Письма Б.Симолина// РГАЛИ. Ф.2968, оп.1. д.377.

4 Усманов Ш. О татарском государственном театре//

Красная Татария. — 1924. — 19 ноября.

5 Нажми К. «Рабочая слободка»// Кызыл Татарстан. —

1924, 14 ноября (на тат. яз.).

6 Ингвар И. К вопросу об истории режиссуры татарского

театра (1906–1956). — С.31. Музей КБДТ им.В..Качалова.

7 Ингвар И. К вопросу... — С.34.

8 Казакова О.С.КЭМСТ — театр левого фронта// Совет+

ское искусство 20–30–х годов. Казань, 1991. — С.182.

41

№24

наследие

Эскизы К. чеботарева

к спектаклю «Гимн труду».

1926 г.

В последние годы жизни Марина Соколова увлекалась ра;

ботой над «коврами». Своего рода панно, кропотливо, по;

добно текстильной мозаике, набранные, смонтированные

из кусков и кусочков ярких ситцев и сатинов, всякий раз

являли собой выстроенную художницей мизансцену. Ку;

печеские чаепития, народные гулянья, вольный бег коней

— автор обдуманно или непроизвольно обращается к соб;

ственному театральному опыту и «режиссирует» действие.

В любой из работ данного ряда и рода чувствуется необы;

чайная привязанность Мастера ко всему рукотворному,

штучному, или, пользуясь современной терминологией,

эксклюзивному.

Любое из таких панно в принципе воспринимается в ка;

честве своеобычного занавеса (потенциально всегда воз;

можного) к некоему яркому, скзочному русскому

спекталю. Но в соколовском наследии немало настоящих

театральных занавесов. Мне всегда казалось, будто для

Марины Алексеевны в театральном занавесе заключается

особая приманчивость самодостаточной театральной вы;

разительности.

Дебютным стал ее занавес для Ташкентского кукольного

театра «Сказка». Композиция отвечает самому названию

театра. По нейтральному, цвета холста, полю «летела»

птица счастья Симург. А фон был расшит объемными ко;

локольчиками. При наилегчайшем движении раздавался

тихий, вкрадчивый звон — загадочная маленькая увертю;

ра к спектаклю. И сам ритм расположения колокольчиков

скрывал в себе нечто необъяснимо притягательное для

взора и души. Тогда еще в отечественном искусствоведче;

ском обиходе не появилось понятия инсталляция. Но со;

коловский занавес, предназначенный конкретному

театру, одновременно и, несомненно, представлял собой

инсталляцию — композицию реальных предметов, фак;

тур, рассчитанных на зрительное и даже на слуховое вос;

приятие...

Всегда было непостижимо, откуда в столь миниатюрном,

отнюдь не богатырского сложения человеке столько вла;

стной и последовательной творческой императивности.

Непостижимо свободно и, по видимости, легко создава;

лись необъятные, лишь по внешности нарядно–невесо;

мые, занавесы. Оттенки малахита и медь таежных стволов

с внезапным вкраплением серебристых сквозных макро;

ме — для Пермского театра драмы. Фантазийное претво;

рение чувашских вышивок в занавесе для Чебоксарского

театра. Казалось бы, любые мотивы здесь беспредмет;

но–орнаментальны. Но при любых степенях декоратив;

ной отвлеченности, словно самостийно, возникали и ме;

стный колорит, и праздничное обещание близкого, уже

готового открыться вам зрелища.

Для Соколовой занавес означает преграду, границу, завесу.

Но и некую кульминационную точку воссоздания (а не

только разделения) двух пространств — коробки сцены

и зрительного зала. Занавес отстраняет, отчуждает, ограж;

дает. И в то же время приманивает воображение, вызыва;

ет жажду новых впечатлений. Так художница возрождает

и обновляет чудесную традицию.

Да, конечно, эстетика театрального занавеса прежде была

иной. Царственные, иллюзорные драпировки, придуман;

ные Александром Головиным для Мариинского театра.

И тоже головинские — изысканные рельефные золотые

узоры по бархату в занавесе Одесского оперного театра.

И знаменитый занавес Константина Сомова для Свобод;

ного театра в Москве — многофигурный, многосоставный

и неотразимо–зрелищный. И изображенная Маковским

пандан плафонным мотивом и квадриге над портиком ко;

лесница Аполлона в занавесе Большого театра. И эффект;

ная панорама города, воспроизведенная Генрихом

Семирадским для львовского театра. Всего не перечтешь.

Марина Соколова без устали изобретала свои занавесы,

бесконечно любила столь старинный (и столь новый в ее

интерпретации) жанр. Хорошо помню два приглашения

от Марины Алексеевны. Сначала — в Олимпийский кон;

цертный зал на сдачу пермского занавеса авторитетной

комиссии. Затем на Большую Ордынку, где шили, аппли;

цировали, вышивали занавес для Чебоксар.

В Олимпийском зале занавес был подвешен и освещен по

всем правилам. Его полотнище поблескивало и просвер;

кивало искрами бледного золота, благородно притемнен;

ного серебра, ажурным узорочьем. Он — занавес — сам по

себе являл самостоятельное театральное произведение. И,

наверное, потому волнение художницы казалось просто

непонятным. Она волновалась так, будто не было у нее ни

признания, ни творческой искушенности и изощреннос;

ти мастерства, ни емкой практики десятилетий. Будто все

для нее начиналось в данную минуту и данной работой.

Она всматривалась в свое детище, словно узнавая и не уз;

навая свою авторскую руку. И постепенно, видимо не без

печали, дистанцировалась от работы — уже завершенной,

уже готовой покинуть не только мастерские, но и город,

и уехать далеко–далеко от автора. И официозный «акт

приемки» был вовсе не важен. При таком уровне таланта

и профессионализма подобные заседания выглядят фор;

42

№24

ннаассллееддииее

наследие

Уже одиннадцать лет нет с нами Марины Алексеевны Соколовой. Но столичную сцену по–прежнему украша9

ют ее спектакли, – будь то «Конек–Горбунок» в Малом театре или его балетный тезка в Музыкальном теат9

ре имени Станиславского и Немировича–Данченко, «Золотой петушок» в Большом театре и «Руслан

и Людмила» в Кремлевском балете, «Красная шапочка» и «Не буду просить прощения» в Детском музыкальном

театре имени Наталии Сац, «Веселые медвежата» и «Сказка о царе Салтане» в Центральном теате кукол

имени Сергея Образцова, «Бочка меда» в театре Сатиры.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей главу из монографии Елены Луцкой «Марина Соколова.

Портрет художницы на фоне театра».

АВТОРСКАЯ РУКА

МАРИНЫ СОКОЛОВОЙ

мальной данью протоколу. А важным в моей памяти оста;

лось ощущение глубоко личного контакта художницы

и ее создания. Их встреча, которая предшествовала разлу;

ке. Недаром всегда, в любом эскизе, спектакле, фильме

Соколовой билось живое сердце, и трепетала душа живая.

...И еще помню старую церковь на Большой Ордынке, ко;

лоссальный занавес для Чувашского театра и рядом Ма;

рину Алексеевну. Занавес был столь велик и неподъемен,

что даже в церкви его не удалось развернуть и смонтиро;

вать полностью. Он просто был где–то закреплен и нис;

падал откуда–то импровизированной драпировкой.

Занавес играл бликами светлой сирени, сизо–лазурного

неба, лиловых предвечерних сумерек. Бархатные прямо;

угольники, ромбы, полосы образовывали сложнейшую

игру форм. В мягкой, на цветовом пианиссимо переклич;

ке света и теней звучало «соло» выведенных благородным

золотом витых рельефных шнуров, плоской тесьмы, ред;

ких блесток. При взгляде на это чудо казалось, будто вас

пригласили в зрительный зал и незримые музыканты уже

настраивают свои инструменты. А занавес поблескивает

и своим прекрасным безмолвием тоже настраивает ваше

восприятие на волну уже близкого, хоть и неведомого

спектакля. Так отовсюду, вновь и вновь, без утомительно

рутинной привычки, столь часто порождаемой театраль;

ным производством, Соколова вечно возвращается в свой

Театр.

Так приходит она во МХАТ. И приносит туда свой символ

веры, воплощенный в постановке «Ундины». Когда чело;

век из года в год, из десятилетия в десятилетие соверша;

ет восхождение и вдруг достигает вершины, с высоты

открываетя вольный простор, широкий окоем. И остают;

ся в прошлом все муки преодоления, вся усталость дол;

гих дорог, порой непроторенных и непростых. И вдруг

видишь: перед тобой шедевр. «Ундина» — шедевр Соко;

ловой. Ее ничто не сковывает, не останавливает. Ей по

силам любая профессиональная задача. И она может не

считаться с диктатом моды. Впрочем, она и выросла в та;

кого Мастера потому, что считалась с модой только в ма;

нере одеваться, а в сценографии — никогда.

Итак, во времена повсеместного стереотипа и почти ка;

нонизированного эталона — единой декорационной ус;

тановки, во времена наимоднейшего минимализма

Соколова избирает принцип покартинного оформления.

В детском утреннике (поскольку в данном ключе поста;

вил «Ундину» режиссер Николай Скорик) она увидела

глубоко символический, философский, интеллектуаль;

ный спектакль. А как же иначе? Ведь пьеса Жироду сим;

волически глубока и философски иносказательна.

Вместе с тем художница предлагает и вполне понятные

для детского восприятия картины. Они похожи на сно;

виденья: зыбки и одновременно странно отчетливы.

Кажется, в соколовских декорациях непрерывно струит;

ся все — линии, силуэты, свет, вода. Полная внезапных

капризов и угроз жизнь стихий, неподвластных челове;

ческому разуму. Однако в композиции любого из трех

действий заложен железный расчет. Неумолима логика

развития сценографических символов, приравненная

к последовательности драматургического развития со;

бытий. «Нехорошее место» у мельницы. Закованный в ла;

ты рыцарь–всадник — то ли фантом, то ли явь. Почти

бестелесные покровы Ундины — не от мира сего. Непря;

молинейные сопоставления, взаимосочетания ирреаль;

ного и действительного. Прозрачность ландшафта,

способного в любой миг исчезнуть, истаять, рассыпать;

ся, затонуть, рассеяться.

Замок уже видится совсем иным, неким антиподом пер;

вому пейзажу. Витеватые колонны с капителями–ветвя;

ми усыпаны фантастическими цветами. Одухотворенная

эстетичность готики, переданная не цитатой из очеред;

ного увража, но прочувствованная и по–своему пересоз;

данная для сцены. Пространство прорастает колоннами,

а стрельчатые своды расцветают наподобие знаменитых

средневековых шпалер–мильфлеров. Роспись здесь яв;

ляется в предельно рафинированном, изысканном, арис;

тократически строгом обличье. И тоже напоминает

о быстролетности всего земного. Внутри стройных ко;

лонн тревожно вознимкают и движутся потоки света.

Или воды?...ведь в соколовском решении оба начала поч;

ти тождественны. Все несколько отуманенно по цвету.

Лишь рыцари и дамы в одеяниях тяжелых, пышных, тоже

«стрельчатых» по контуру, олицетворяют нечто земное

и сугубо материальное.

И только Ундина и в хижине, и во дворце остается самой

собой — неуловимой, изменчивой, враждебной всему

прозаическому, чуждой людской страсти, предательст;

вам и клятвам. В сущности, именно героине подчинена

вся изобразительная концепция спектакля. Перед нами

— ее метаморфозы, ее любовь, ее возмездие.

Главная тема выстроена Соколовой в постоянном нарас;

тании мистической неизбежности финала. Вот почему

заключительное действие в итоге представлено в виде

безраздельного царства, абсолютного вневременного

владения Ундины. Уже нет ни малейших признаков чело;

веческого жилища — ни лачуги, ни замка. Все поглоще;

но прекрасной, страшной, невозмутимой, грозной

водной поверхностью холодного и глубокого «бездон;

ного» аквамаринового тона.

Так, наверно, погибла Атлантида...

В последней декорации при всей бесстрастной отрешен;

ности живет и торжествует апоклиптическое мирово;

сприятие, ощущение вечности и инобытия.

И с поразительной точностью, особенной прозорливос;

тью совершается перевоплощение Ундины. Она гибнет

и возрождается, будто в одно и то же неуловимое мгно;

венье. А возрожденная уже не помнит своих прошлых су;

ществований. Уходы и возрождения, их магический круг

— бесконечный и замкнутый — вот про что сценография

Марины Соколовой. Типичные для пьесы медитации,

вроде бы далекие от возможностей представления для

детей.

Но, ведь, если вдуматься, гениально поставленная К.Ста;

ниславским совместно с Л.Сулержицким и И.Москвиным

«Синяя птица» тоже решительно выходит за пределы

детского спектакля. Становится мудрой и философичес;

ки неспешной притчей о поисках счастья. Хотя уже не

одно поколение юных зрителей выросло именно на

спектакле «художественников». Именно там открывалось

им таинство театра. Именно там происходило первое со;

прикосновение с волшебством сцены. Именно там скры;

вались истоки будущих театральных привязанностей

и предпочтений. И недаром именно «Синяя птица» пода;

рила шестилетней Марине первые изумления и открове;

ния театральных превращений. Естественно, никто в те

далекие годы не знал и не думал о ее призвании.

Да и можно ли было предугадать, что она вернется во

МХАТ, но уже на подмостки, и выскажет своей «Ундиной»

все, что думает о Театре. Все, что любит в Театре. И все,

что знает о жизни и судьбе.

Гении, подобные Станиславскому, не рождаются ежесе;

зонно. Бывает, их пришествия ждут столетиями. Но соко;

ловская сценография в «Ундине» вполне сопоставима

с воплощением, найденным Владимиром Егоровым для

пьесы М.Метерлинка. Работа В.Егорова оставила значи;

мый след в декорационном искусстве 1900–х годов.

Работа М.Соколовой по своей значимости куда шире от;

дельно взятой творческой биографии и чрезвычайно

приметна среди заключительных театральных страниц

века двадцатого. Не всякий мастер завершает свой путь

не на излете, а на взлете. Торжеством, а не поражением.

Расцветом, а не увяданием. Среди таких счастливых

и редких Мастеров — Марина Соколова.

Сегодня ее творчество уже мало кому известно. Ее насле;

дие изучено недостаточно. Ее принципиальный и совер;

шенно неповторимый вклад в процесс художественного

обновления еще не оценен в полной мере. Наше суетное

повседневное существование в спешке склонно быстро

забывать о подлинном Искусстве. Печально...

Но если меня спросят, что есть Красота, отвечу: «Ундина»

Соколовой». И если спросят, что означает пройти сквозь

жизнь земную талантливо и достойно, сразу вспомню

Марину. И ничего больше не добавлю к сказанному.

Елена ЛУЦКАЯ

43

№24

ннаассллееддииее

наследие

ппааммяяттьь

В

театр Юрий Иванович пришел, будучи уже извест;

ным живописцем, одним из основателей

и активным деятелем ОСТа. (Общество художни;

ков–станковистов, организованное в 1925г. группой вы;

пускников Вхутемаса. Существовало до 1931г). Пришел,

увлекся и работал там до последних лет жизни. Любопыт;

но, что его товарищ по ОСТу и дальнейшей жизни П.В.Ви;

льямс, пришедший в театр почти одновременно

с Пименовым, впоследствии оставил станковую живо;

пись, занимаясь только спектаклями. Пименов живопись

и графику никогда не бросал. Более того, считал, что вы;

деление сценографии в отдельную профессию не полез;

но. В театр надо приглашать живописцев, графиков,

скульпторов, которым близка тема данного спектакля

и режиссерский взгляд на него. Художников, которые мо;

гут всё. Приглашать не на постоянную работу, а на кон;

кретную постановку. Сам предпочитал работать

с режиссерами, с которыми был настоящий человечес;

кий и творческий контакт. Такими, как А.Д.Попов

и М.О.Кнебель

Он любил в театре всё — его шумы и запахи, его сумбур

и дисциплину, его артистов и портних. Написал об этом

книжку «Таинственный мир зрелищ» — признание в люб;

ви. Много рисовал за кулисами: актриса в гримуборной,

костюмерная с манекенами, на которых наколоты вы;

кройки, костюмы на вешалках, болваны с париками, порт;

ниха за швейной машинкой, разминающаяся танцовщица,

рука с веером, гримировальный столик со стаканом чая...

Он был живописцем и живопись была основным средст;

вом общения с пьесой и зрителем. Пьесы попадались раз;

ные, как например «Степь широкая» Винникова,

но живопись, которой он наполнил огромную сцену

ЦТСА, была прекрасна. Пьеса была про колхозы, Пименов

писал про Россию. Он вообще был из тех, кто не хотел

врать. Поэтому выбирал сюжеты для жанровой живописи

или графики не помпезные, а камерные. Любил писать

подмосковные электрички, крошечные огороды послево;

енных лет, огороженные ржавым железом, разъезженные

дороги, ведущие к корпусам окраинных новостроек, се;

зонных работниц на строительных лесах, маляров, штука;

туров, студентов. В поисках красоты в обыденном порой

был сентиментален. Говорил, что увиденного за два часа

в вагоне подмосковного поезда, если это «прожить», про;

пустить через свой опыт, воспоминания и т.п., хватит на

несколько лет работы. Он любил бродить по улицам

Москвы, «выхаживать» сюжеты своих картин. Был такой

эпизод. Его избрали секретарем правления Союза худож;

ников СССР. К секретарским должностям тогда стремились

многие, они давали ряд ощутимых благ — от частых поез;

док за рубеж до «кремлевки» (питание в кремлевской сто;

ловой за фантастически малые деньги). И вот разнесся

слух, что Ю.И.Пименов заявил о своем желании выйти из

состава секретариата СХ. По тем временам это был посту;

пок. Ни ранее, ни потом прецедентов не было. Я спросила

Юрия Ивановича о причинах. «Не могу тратить жизнь на

бесконечные заседания, совещания, выставкомы и прочее.

Художник должен быть зевакой. Я хочу только одного: хо;

дить, смотреть, проваривать всё это в себе и писать». Так

и не вернулся в секретариат, несмотря на плотные угово;

ры...А из театра не уходил.

Очень любил пьесы, внутри которых был театральный сю;

жет. Неоднократно возвращался к опере Леонковалло

«Паяцы». И лучшим его спектаклем, по–моему, стали

«Таланты и поклонники» (1969, театр им. Маяковского, по;

становка М.О.Кнебель), где живописец Пименов почти от;

казался от живописи, предпочтя ей реалии сцены.

Живопись присутствовала, обозначая внешнюю, празд;

ничную сторону театра (суперзанавес с написанными на

нём афишками провинциальных спектаклей). Но за ним

висел огромный подрамник, изнанкой повернутый к зри;

телям. И когда он поднимался, то зал видел «изнанку» теа;

тра — огромную пустую сцену с дежурным светом,

полуопущенными штанкетами, с приставленными в не;

сколько слоев к арьеру фрагментами декораций из разных

спектаклей, которые смотрели на зрителя опять же своей

изнанкой. На двух было написано «Таланты и покл. — лев.»,

«Таланты и покл. — прав.». Из них потом и складывался

спектакль: на глазах у зрителя опускались стенки павильо;

на, выносилась решетка летнего сада, появлялась мебель

и т.п. А по бокам игрового пространства постоянно при;

сутствовали уходящие вглубь ряды разноперых столиков

из театрального реквизита, за которыми неизменно нахо;

дились персонажи пьесы (или актеры, их изображаю;

щие?), внимательно слушающие то, что о них говорится

в игровом пространстве... Сложную, очень сложную вязь

конкретного действия и обрамляющего его реалий театра

сотворили на сцене режиссер и художник. Образ Театра

здесь был куда более драматичен и суров, чем в ранних те;

атральных влюбленностях Пименова, но неизменно

прекрасен.

Алла МИХАЙЛОВА

44

№24

память

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ПИМЕНОВ

(1903 — 1977)

К СТОЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА