Афанасьева А.П. (автор-составитель) Технические и аудиовизуальные средства обучения

Подождите немного. Документ загружается.

Функции ТСО в учебно-воспитательном процессе многообразны. Они

взаимодополняющие, взаимообусловленные, и выделение их достаточно условно. Не все

функции могут быть присущи тому или иному ТСО в полном объеме.

П е р в а я из функций ТСО - коммуникативная, функция передачи информации.

В т о р а я - управленческая, предполагающая подготовку учащихся к выполнению

заданий и организацию их выполнения (отбор, систематизация, упорядочивание

информации), получение обратной связи в процессе восприятия и усвоения информации и

коррекцию этих процессов.

Т р е т ь я - кумулятивная, т. е. хранение, документализация и систематизация

учебной и учебно-методической информации. Это осуществляется через комплектование и

создание фоно- и видеотек, накопление, сохранение и передачу информации с помощью

современных информационных технологий.

Ч е т в е р т а я - научно-исследовательская функция, связана с преобразованием

получаемой с помощью ТСО информации учащимися с исследовательской целью и с

поиском вариантов использования технических средств обучения и воспитания педагогом,

моделированием содержания и форм подачи информации.

Вопросы и задания

1. Перечислите основные понятия этого параграфа.

2. Попробуйте их воспроизвести своими словами, чтобы разобраться, поняли ли Вы смысл

этих понятий.

3. А теперь постарайтесь ответить, как Вы поняли разницу между такими понятиями, как

основания классификации, требования к ТСО, функции ТСО.

4. В других пособиях и материалах найдите иные подходы к классификации ТСО. Сравните с

теми, которые даны в этом пособии, и сделайте выводы.

3.2. Экранные средства обучения и воспитания

В предыдущем параграфе было показано многообразие существующих видов ТСО.

Чтобы не упустить каких-либо существенных характеристик технических средств обучения,

соединим два типа классификаций: по характеру предъявления (экранные, звуковые и

экранно-звуковые средства и аппаратура); па функциональному назначению

(комбинированные средства - компьютеры, мультимедийная аппаратура, аудиторные

технические комплексы и группа вспомогательных ТСО). Начнем с рассмотрения экранных

средств обучения и воспитания.

Проекция (от лат. projectio - выбрасываю вперед) - оптическое изображение

объекта увеличенного размера на рассеивающей поверхности, служащей экраном.

Неподвижное (статическое) изображение на экране можно получить двумя

способами проекции: диапроекцией и эпипроекцией. Подвижное изображение - это

кинопроекция немого кино и неоз-вученных анимационных фильмов.

Различают проекции диаскопическую и эпископическую, плоскую,

стереоскопическую и голографическую, статическую и динамическую.

При диаскопической проекции изображение на экране создается световыми лучами,

проходящими сквозь прозрачный носитель

информации.

При эпископической проекции изображение на экране создается световыми лучами,

отражаемыми и рассеиваемыми непрозрачными источниками информации.

Плоская проекция обеспечивает получение двухмерного изображения

соответствующего объекта.

Стереоскопическая (от греч. stereos - объемный, пространственный) проекция

обеспечивает получение изображения, создающего иллюзию объемности объекта,

пространственности наблюдаемой картины.

11

Носителями информации для стереоскопической проекции служат плоские цветные

или черно-белые стереопары - совокупность двух изображений одного и того же объекта

(как правило, на прозрачной основе), полученных с двух ракурсов.

Голографическая (от греч. holos - весь, полный и grapho - пишу) проекция

обеспечивает получение объемного изображения объекта. Для голографической проекции

носителями информации служат голограммы - зафиксированные излучения, рассеиваемые

объектом, на плоской (как правило, прозрачной) основе.

К числу статических экранных средств обучения и воспитания относятся

диапозитивы, диафильмы, транспаранты, эпиобъекты. В настоящее время в некоторых

пособиях их называют видеограммами, определяя их как визуальный образ,

предназначенный для представления учебной информации посредством проекции.

Диапозитивы (слайды) (от греч. dia - через и лат. positivus - положительный) -

фотографическое позитивное изображение на прозрачной основе (стекло, пленка),

рассматриваемое на просвет или проецируемое на экран, предназначенное для учебных и

воспитательных целей. Могут быть черно-белые и цветные, озвученные и неозвученные.

По характеру изображений диапозитивы бывают штриховые и полутоновые. На

штриховых диапозитивах изображение выполняют линиями, штрихами, точками и

сплошной заливкой. Так выполняют схемы, чертежи, штриховые рисунки, таблицы, текст.

Полутоновые диапозитивы - это фотографии, рисунки, выполненные карандашом с

растушевкой, тушью, пастелью с плавным переходом от затемненных участков к свету. Они

имеют постепенные переходы от теней к свету с обилием промежуточных полутонов.

Диапозитивы могут быть выполнены на стеклянной или пленочной основе.

Достоинство стекла - отсутствие коробления нагреваемого во время демонстрирования

диапозитива. Недостатки - хрупкость, плохая транспортабельность и большая масса.

Диапозитивы подразделяются на крупноформатные, рассматриваемые невооруженным

глазом на просвет, и малоформатные для показа с помощью проекционных аппаратов.

Крупноформатные диапозитивы используют для оформления классных комнат и рекреаций

образовательных учреждений в виде витражей, подсвечиваемых стендов. Их наклеивают на

защитное стекло, реже - окантовывают между стеклами.

Применять диапозитивы в просветительных целях начали во второй половине XIX в.

Демонстрировали их проекционным («волшебным») фонарем, изобретенным еще в 1640 г.

физиком Афанасием Кирхером. В книге Н. И. Борисова «Волшебный фонарь в народной

школе», опубликованной в 1869 году, указывалось, что стеклянные диапозитивы, которые

демонстрировались при помощи проекционного фонаря, использовались не только в высших

учебных заведениях, но также в полковых учебных командах и народных школах.

Виднейшие профессора Московского университета К.А.Тимирязев, Н.Е.Жуковский и

другие сопровождали свои лекции показом диапозитивов. Учителя и земские деятели

использовали «волшебный» фонарь А. Кирхера для публичных лекций в самых глухих

деревнях России. Такие сеансы «туманных картин» обычно собирали столько народа, что

тесные классы школы не могли вместить всех желающих.

В начале века в Москве уже существовало производство черно-белых и раскрашенных

учебных диапозитивов по предметам школьной программы. В 1904-1905 годах появились

первые диафильмы на целлулоидной пленке. Широкое применение они нашли в советской

школе. В системе наглядных средств им отводят как самостоятельную, так и

вспомогательную роль в качестве средства, уточняющего понятия, получаемые с помощью

других технических средств - кино- и видеофильмов, теле- и радиопередач.

Работа в классе с диапозитивами во многом подобна работе с учебной настенной

картиной. Но в отличие от последней диапозитив имеет свои преимущества:

спроецированный на экран, он образует большую световую картину, позволяющую

ученикам, сидящим в конце класса, детально рассмотреть изображение. Диапозитив можно

задержать на экране столько времени, сколько необходимо учителю.

Для успешного усвоения содержания диапозитива изображение не должно быть

перегруженным малосущественными деталями, загромождающими картину и

отвлекающими внимание учеников от главного.

12

Текст диапозитива должен быть лаконичен. Он дает понятие о том, что изображено в

кадре, не раскрывая его содержания в подробностях. Такой текст удобен для использования

диапозитивов по отдельности. Иногда в диапозитивной серии делается попытка излагать ее

содержание от кадра к кадру в виде связного текста, предполагающего показ всей серии

именно в том порядке, который предусмотрен ее автором.

Диапозитивный фильм, или сокращенно диафильм (от англ, film - пленка), - это

серия черно-белых или цветных диапозитивов, объединенных в единое произведение и

отпечатанных на кинопленке в определенной последовательности. Только при просмотре

кадров диафильма в той последовательности, как это задумано автором, можно получить

необходимый учебный, воспитательный и эмоциональный эффект. На ленте обычно

монтируют от 25 до 45 кадров. Диафильмы бывают с размером кадра 18 х 24 мм или 24 х 36

мм. Диафильмы также бывают озвученные и неозвученные. Диафильм можно считать

переходным наглядным средством обучения от статической световой картины к

кинофильму. Только в диафильме кадр несет большую смысловую нагрузку, нередко

отражая то, что по смыслу в динамических кинокадрах равноценно эпизоду или небольшой

сцене. Как и в кинофильме, в диафильме часто одни кадры раскрывают замысел, тему

произведения, другие служат монтажными (связующими) звеньями, помогающими глубже

раскрыть содержание основных кадров, например, путем укрупнения существенных для

понимания содержания деталей предыдущего кадра.

При изготовлении диафильмов используют различные приемы монтажа,

внутрикадрового построения изображения, композиции кадра. Монтаж обеспечивает

выделение сущности, наиболее важного, главного в объекте или явлении. Он несет

определенную идею, мысль, причем раскрывает ее в движении, становлении. В учебном

процессе монтажное сочетание кадров диафильма, как и кинофильма, служит инструментом

формирования мысли ученика.

Текст в диафильме играет значительно большую роль, чем в серии диапозитивов. Он

раскрывает идею и содержание произведения, смысловые связи, поясняет, помогает лучше

воспринимать зрительные образы. Увязывая предыдущий кадр с последующим и будучи

тесно связан с изображением, текст служит как бы элементом монтажа, в целом образуя

законченное, самостоятельное литературное произведение. В силу ограниченности места в

кадре язык текста предельно лаконичен и выразителен. В ряде диафильмов в конце или через

определенные порции материала (что гораздо целесообразнее в большинстве случаев)

предлагаются вопросы и задания для проверки усвоения материала учениками.

Учитель или воспитатель, выбирающий диафильм, обращает внимание на взаимосвязь

текста и изображения, учитывает, насколько они помогают друг другу раскрывать

содержание. Плохо, когда в тексте говорится о действии, не отраженном в кадрах. В этом

случае содержание диафильма усваивается хуже и дети не всегда улавливают все

взаимосвязи.

В свою очередь, и изображение часто выходит за рамки иллюстрируемого текста,

углубляя содержание произведения и акцентируя внимание зрителя на том, что автор

упоминает лишь вскользь. В художественных диафильмах кроме повествовательного текста

используют и прямую речь. Диалоги оживляют диафильм, заставляют его персонажей

играть, что повышает эмоциональное воздействие произведения, придает действию

динамичность.

Сюжет в диафильмах развертывается не так постепенно, как в кинофильме. В нем

ощущаются смысловые пропуски, скачки в изобразительной части. Пропущенные эпизоды

зритель восполняет мысленно. Чтобы легче, безболезненнее проходил этот процесс воспол-

нения отсутствующих звеньев в цепи повествования, в диафильме слово и изображение

постоянно передают ведущую роль: в одних кадрах главенствует в развитии сюжета

изображение, в других - текст. Поэтому существуют также диафильмы, где текст дается в

кадрах или в сопроводительной брошюре, и диафильмы с записью текста и музыки на

грампластинке или магнитной пленке (для их воспроизведения используют обычную

проекционную аппаратуру, электропроигрыватель или магнитофон).

13

Применяются в диафильмах и целиком текстовые кадры без изображения, или

титры. Прибегают к ним, когда содержание не поддается иллюстрированию. Обычно они

совпадают с паузами при переходе от одной сюжетной линии к другой, развивающейся

параллельно. Часто диафильм начинается со вступительного титра, знакомящего со

сведениями общего порядка, рисующими историческую обстановку или географическое

положение местности, где развертывается событие, и т. п.

К сожалению, прекрасное дидактическое средство обучения и воспитания, каким

является диафильм, активно вытесняется современными ТСО с другими носителями

информации. Между тем диафильмы до сих пор являются самым распространенным ТСО,

которым наиболее широко и охотно пользуются учителя на всех ступенях школьного

обучения и воспитатели дошкольных учреждений. Диафильмы всегда были недорогими,

доступными, выпускались в большом количестве и самой разнообразной тематики, жанра и

назначения. Проста в пользовании и аппаратура для их трансляции. Во многих

образовательных учреждениях страны бережно сохраняют накопленные фонотеки и

фильмоскопы, которые могут еще использоваться определенное время, но без восполнения и

обновления скоро сойдут на нет.

Транспаранты (кодопособия) - изображения на фолиях - прозрачной

термоустойчивой пленке, выполняемые полиграфическим и фотографическим способами

или напечатанные на принтере, ксероксе. Размеры кадров транспарантов широко

варьируются. Максимальные размеры кадров ограничиваются площадью стола

графопроектора - 142 х 103 мм, 250 х 250 мм.

Применяют транспаранты, состоящие из одного кадра или серии 2-6

накладывающихся один на другой кадров (многослойные) или смонтированные на

непрерывной прозрачной ленте шириной 260 мм и длиной до 30 м. Серии бывают трех

видов: одни предназначены для демонстрации способом наложения, другие - способом

снятия, третьи - способом кашетирования (каширования), смещения. Серия

накладывающихся транспарантов позволяет создать на экране как целостный образ из

составляющих его частей или воспроизвести процесс и представить изучаемое явление в

развитии, так и выделить эти составляющие части путем последовательного снятия

транспарантов. Кашетирование - способ, при котором на транспаранте, содержащем

сложный рисунок или схему, закрывают большинство деталей любым непрозрачным

материалом (шторками), а затем, постепенно снимая прикрытия, усложняют рисунок, выводя

на экран новые элементы.

Использование прозрачной ленты освобождает преподавателя от работы с доской.

Находясь лицом к аудитории, он фломастером, стеклографом или шариковой ручкой (при

хорошем качестве пленки) делает необходимые записи и графические изображения. Можно

до урока прорисовать простым карандашом контуры наиболее сложных рисунков, схем.

Используются в образовательных учреждениях и самодельные транспаранты,

изготовляемые на полиэтиленовой, лавсановой, диацетатной и другой пленке с помощью

фломастеров, туши, чернил, пастельных или стеклографических карандашей. Схемы, тексты,

рисунки, чертежи учитель может заготовить заранее или выполнить в процессе урока.

Кодопособие может быть выполнено в виде прозрачной модели из пленки или

тонкого оргстекла различных расцветок. Модель устанавливают на предметный столик

графопроектора и ее отображение появляется на экране.

Эпиобъекты - изображения (тексты, фотографии, рисунки, репродукции и т.п.) на

непрозрачной основе или плоские натуральные объекты, выполненные в формате приемного

окна эпископа, проецируемые на экран в отраженном свете. Могут быть как черно-белыми,

так и цветными. Чем светлее и контрастнее проецируемый объект, тем качественнее

изображение на экране. Существенный недостаток эпипроекции - малая освещенность

изображения на экране. Поэтому повышаются требования к затемнению помещений,

использовать эпипроекцию возможно только для небольшой аудитории.

Эпипроекция передает цвет плоских непрозрачных объектов. Сравнительно

небольшие размеры объекта эпипроекции (140 х 140 мм) следует учитывать при

14

изготовлении пособий, подлежащих проецированию на экран, например карт, схем,

чертежей или просто схематических рисунков, эскизов и т.п.

В 1895-1898г. русский изобретатель Е.А.Малиновский совместно с другим

изобретателем разработали и изготовили, а затем усовершенствовали первые

эпипроекционные аппараты. Их использовали в малых аудиториях или для индивидуальной

работы, так как создаваемое ими изображение на экране не превышало 70 х 70 мм.

Эпипроекция широко используется на занятиях в детском саду и на уроках в школе,

где ее применяют обычно в комбинации с показом диапозитивов. Эпипроекция привлекает

простотой получения большого цветного изображения. Даже газетная иллюстрация

приобретает на экране более качественный вид. Иногда на экране возникает

стереоскопический эффект. Это бывает в том случае, когда изображение на фотографии или

рисунке передает перспективу. Ощущение объема и масштабности объектов при

эпипроекции создается отчетливее, чем при непосредственном рассмотрении маленькой

картинки.

В периодической печати систематически помещаются репродукции с картин

известных художников, картины современных художников, фотографии и рисунки

промышленных установок, схемы технологических процессов и т.д. Учителя и воспитатели

детских садов могут, вырезая их, постепенно собрать свой фонд наглядных средств,

систематизированный по определенным разделам.

Особого внимания заслуживают художественные открытки и фотографии. Размер

стандартной открытки наиболее удобен для эпипроекции. На обратной стороне

познавательных открыток нередко помещают аннотацию, которая может служить исходным

материалом для пояснений.

В умелых руках воспитателя или учителя демонстрация с помощью аппаратных

устройств открыток в виде большой цветной световой картины производит на учеников

сильное впечатление и служит мощным средством воспитания и привития хорошего вкуса,

проникновения в мир прекрасного. С неменьшим успехом можно использовать тематические

подборки. Методика использования тематических открыток аналогична применению

диапозитивов.

3.3. Технические устройства экранной статической проекции

Проекционные аппараты - оптические устройства, образующие на экране

увеличенные изображения различных объектов.

Источником света в проекционных аппаратах служит специальная электрическая

лампа накаливания - проекционная лампа.

Зеркальный отражатель, или рефлектор (от лат. reflecto - загибаю назад,

поворачиваю) - вогнутое сферическое зеркало для отражения световых лучей.

Конденсор (от лат. condenso - уплотняю, сгущаю) - оптическая система, которая

собирает расходящиеся лучи, испускаемые проекционной лампой, и обеспечивает

равномерное освещение объекта проекции. В проекционных аппаратах встречаются

конденсоры, состоящие из двух или трех линз различного диаметра и кривизны поверхности.

Проекционный объектив (от лат. objectus - предмет) - линзовая оптическая система

для получения на экране увеличенного резкого изображения предмета. Основные

характеристики объективов: фокусное расстояние, относительное отверстие. Объективы

для проекционных аппаратов подразделяют на короткофокусные, нормальные и

длиннофокусные.

Проекционная лампа, зеркальные отражатели, конденсор и объектив образуют

осветительно-проекционную систему проекционного аппарата. Механическая часть

аппарата служит для фиксации объектов проекции относительно осветительно-

проекционной системы, обеспечения смены объектов проецирования и требуемой

длительности их пребывания на экране.

Качество получаемого на экране изображения при использовании проекционных

аппаратов любого типа зависит от величины создаваемого проектором светового потока,

15

качества оптики, размеров кадрового окна, расстояния до экрана, угла наклона оси

проецирования, цветности, от тщательности исполнения носителей информации,

отражающей способности, угла наклона и степени боковой засветки экрана (рис. 7).

Световой поток - основная характеристика проектора любого типа. Световой поток

оценивает мощность оптического излучения по вызываемому им световому ощущению и

измеряется в люменах (лм).

Фокусными расстояниями оптической системы проектора называют расстояния от

его главных точек до соответствующих им фокусов.

Ограниченное определенными размерами изображение объекта на информации

называется кадром (от франц. cadre, буквально - рама). Ширина и высота кадрового окна

проектора обозначаются соответственно а и Ь.

В большинстве школьных проекционных аппаратов (графопроекторах,

диапроекторах, эпипроекторах, кинопроекторах и т.п.) устанавливают кварцевые галогенные

малогабаритные (КГМ) лампы накаливания (например, КГМ 12-100, КГМ 24-150, КГМ 220-

500 и др.). Эти лампы обладают рядом преимуществ перед обычными лампами накаливания:

у них практически постоянны в течение всего срока службы световой поток и цветовая

температура; более высокая световая отдача (при одинаковой мощности и одинаковой

цветовой температуре); больший срок службы и значительно меньшие размеры; большая

механическая прочность.

Основная часть лампы - вольфрамовая нить накала - заключена в кварцевой колбе

небольших размеров. Колба наполнена газом с небольшим добавлением йода или другого

галогена. Для вводов в галогенной лампе используют молибденовую фольгу или проволоку,

которую впаивают в кварц. Максимальная температура молибденовых вводов в этих лампах

не должна превышать 350 °С, так как при более высокой температуре молибден окисляется,

кварц может лопнуть и лампа выйдет из строя. Эту особенность кварцевых галогенных ламп

следует учитывать при эксплуатации: их не рекомендуется применять без принудительной

вентиляции, которую чаще всего осуществляют электрическим вентилятором.

В работе с этими лампами следует соблюдать еще одну предосторожность: баллон

лампы нельзя брать незащищенными руками, потому что отпечатки пальцев загрязняют

поверхность лампы, вызывают ее затемнение, а следовательно, уменьшение полезного све-

тового потока и преждевременный выход лампы из строя.

Маркировка проекционных ламп наносится на цоколь баллона. Она состоит из букв и

двух групп цифр, обозначающих тип лампы, напряжение накала и потребляемую мощность.

Например: К-30-400 - это кинопроекционная лампа с напряжением накала 30 В и мощностью

400 Вт; ПЖ-220-500 - это прожекторная лампа (для эпипроекторов) с напряжением накала

220 В и мощностью 500 Вт; КГМ-12-150- это кварцевая галогенная малогабаритная лампа с

напряжением накала 12 В и мощностью 150 Вт.

16

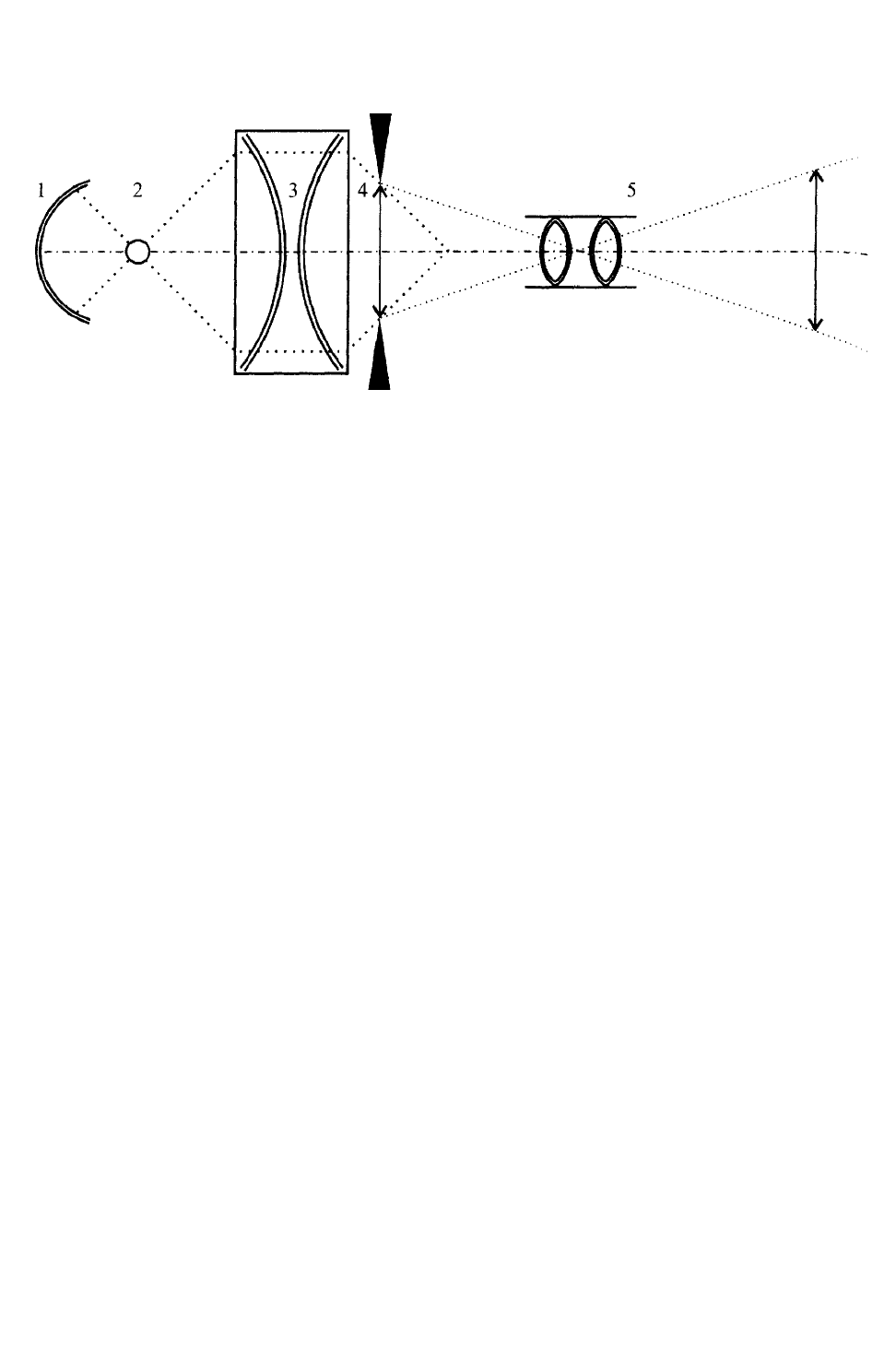

Рис. 7. Схема диапроекции:

1 - рефлектор; 2 - источник света; 3 - конденсор с теплофильтром;

4 - кадровая рамка; 5 – объектив

Качество проекционного аппарата зависит не только от источника света, но и от

использования излучаемого им света. С целью лучшего использования света увеличивают

угол захвата, т.е. добиваются, чтобы осветительная система аппарата захватывала возможно

большую часть светового потока, создаваемого источником света.

Осветительно-проекционная система всех типов диапроекторов (кроме кодоскопов)

расположена горизонтально, а объект проекции (диапозитив) расположен вертикально.

Световой поток от проекционной лампы, отраженный рефлектором, проходит через кон-

денсор, кадровое окно с диапозитивом и объектив, образуя на экране увеличенное

изображение объекта.

Особую схему диапроекции имеют кодоскопы

(графопроекторы). Осветительно-проекционная система

кодопроектора расположена вертикально, а объект

проекции - горизонтально. Световой поток от

проекционной лампы отражается рефлектором вертика-

лью вверх, проходит через конденсор (линза Френеля) и

предметный столик с кодопозитивом, попадает в

объектив с поворотным зеркалом и формирует на экране

увеличенное изображение объекта (рис. 8).

Первый проектор, как уже упоминалось, появился в

1640 г. Его изобрел немецкий физик и математик, монах

Афанасий Кирхер (1601-1680). В латинском трактате

«Великое искусство света и тени» А. Кирхер назвал свой

аппарат «волшебный фонарь» (Laterna magica). Аппарат

позволял создавать теневые проекции изображений

людей, животных или предметов, вырезанных из

картона. Источником света служила свеча.

В 1839 г. французский художник Л. Дагер изобрел фотографию. Это позволило

демонстрировать изображения на стеклянных диапозитивах. В проекторах конца XIX в. в

качестве источника света уже использовались электрические лампы двух типов: угольная

лампа накаливания (изобретатель - русский электротехник А.Н.Лодыгин (1847-1923) и

дуговая лампа, или «свеча Яблочкова» (изобретатель - русский электротехник П.Н.Яблочков

(1847-1894). Лампа накаливания была изобретена в 1872 г., а дуговая – в 1875 г. В 1879г.

лампа накаливания была значительно усовершенствована Т. Эдисоном, который заменил

уголь в лампе на вольфрамовую нить; лампа почти без изменений применяется в

современных проекторах.

Проекционную аппаратуру различают в зависимости от того, какое пособие

используют для получения изображения на экране.

1 - я г р у п п а . Аппараты для демонстрации диапозитивов. Кадропроекторы - только

для демонстрации диапозитивов (слайдов). Универсальные диапроекторы - для

диапозитивов и диафильмов. Эпи-диаскопы - для диапозитивов и эпипособий.

2 - я г р у п п а . Аппараты для демонстрации диафильма. Это фильмоскопы и

универсальные диапроекторы.

3 - я г р у п п а . Аппараты для проекции эпипособий: эпипроекторы и эпидиаскопы,

специальные видеокамеры.

4 - я г р у п п а . Аппаратура для демонстрации кодопособий - кодоскопы

(графопроекторы, оверхеды).

По степени автоматизации процессов фокусирования и смены кадров различают

проекторы с полностью автоматическим устройством, с полуавтоматическим и

неавтоматическим управлением.

Аппараты с полностью автоматическим устройством работают без оператора

(учителя) по заданной программе (от реле времени, программного устройства или

магнитофона) и оснащены автофокусирующим устройством.

Первыми отечественными аппаратами такого типа стали диапроекторы «Диана-207»,

«Пеленг-700АФ». Последний имеет световой поток до 700 лм, дистанционное управление,

17

Рис.8. Схема кодопроекции:

1 - рефлектор; 2 - источник света;

3 - теплофильтр; 4 - линза Френеля;

5 - объектив с зеркалом; 6 - экран

сменные объективы, приставку для диафильмов, автоматический привод, таймер, автофокус,

систему выбора диапозитивов. В автоматическом режиме слайды демонстрируются с

интервалом 30 с. После показа последнего слайда кассета возвращается в исходное

положение. Затемнения помещения не требуется.

Автоматическими называют аппараты, в которых отработка процесса смены кадров,

подфокусировка производятся механизмами с собственными приводными устройствами при

подаче соответствующих команд. К ним относят диапроектор «Свитязь-авто», модификации

«Протона», «Пеленг-500А», «Пеленг-500АФ», «Пе-ленг-700АД», «Пеленг-700ИК» и

«Пеленг-800». Технические характеристики: охлаждение принудительное, световой поток от

350 до 500 лм, дистанционное управление фокусировкой и сменой кадров, таймер, прямое и

обратное движение кадров. Диапроектор «Протон» позволяет демонстрировать слайды по

заданной программе, синхронизированной с фонограммой магнитофона. Диапроектор

«Диана-205» имеет пульт дистанционного управления с сенсорными контактами и механизм

изменения мощности светового потока в пределах от 0 до 500 лм.

Полуавтоматическими называют аппараты, в которых отработка процессов смены

кадров осуществляется механизмами при управлении или при контроле оператора (учителя).

К полуавтоматическим относятся диапроекторы «Свитязь», «Свитязь-М», «Пеленг-500К».

Такой диапроектор имеет световой поток до 350 лм, ручной привод и принудительное

охлаждение. При демонстрации диапозитивов требуется частичное затемнение помещения.

Диапроектор «Свитязь-М» снабжен приставкой для демонстрации диафильмов.

Неавтоматические аппараты те, в которых учитель управляет сам всеми

процессами. К этим аппаратам относятся диапроектор «Экран», различные модификации

диапроектора «Свет» и др., а также графопроекторы «Лектор-2000», «Пеленг-2400» и др.

Среди традиционных и до сих пор довольно распространенных по образовательным

учреждениям диапроекторов можно назвать разные модификации «Свитязя» и «Протона».

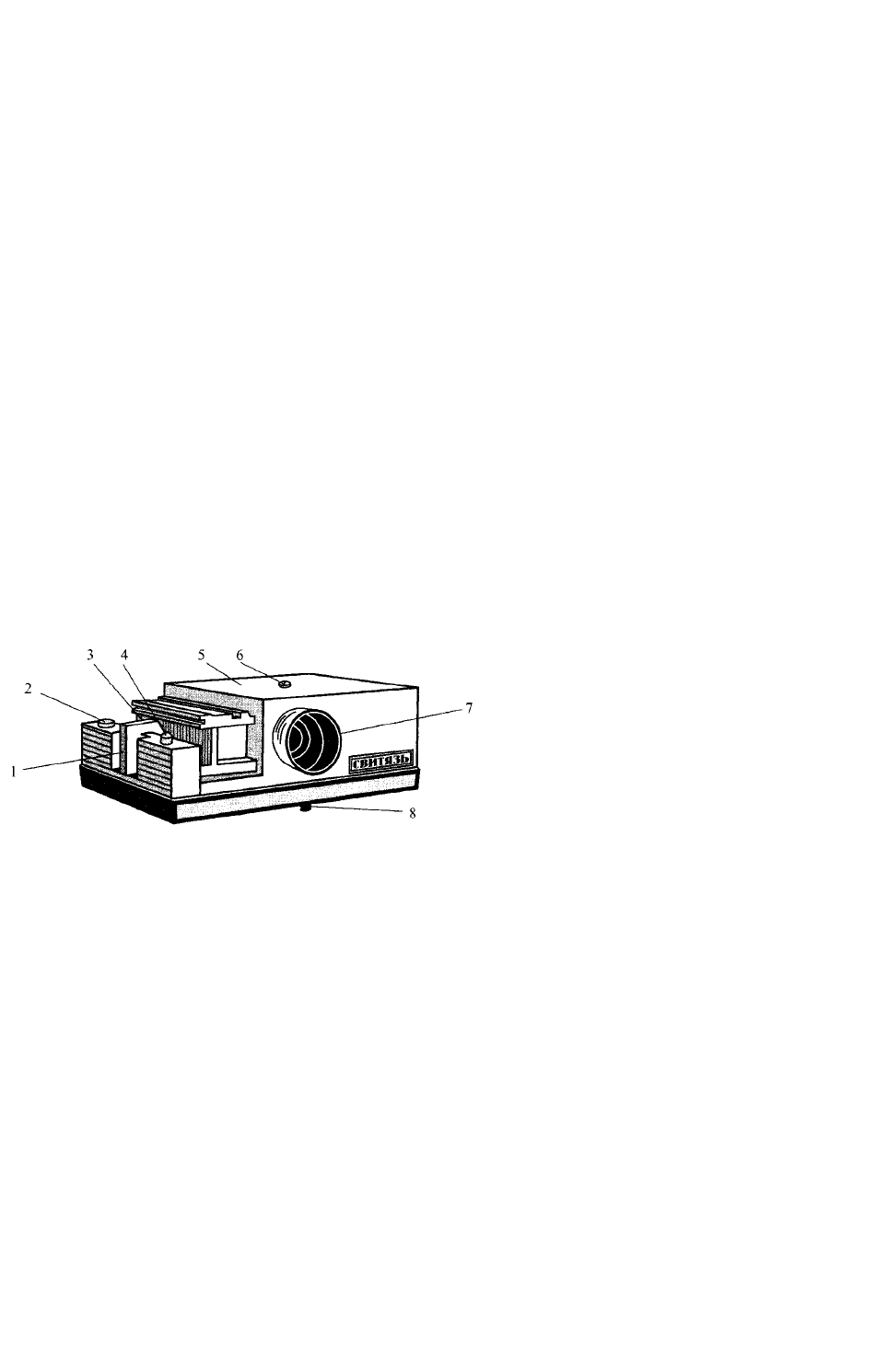

Диапроектор «Свитязь»

предназначен для демонстрирования

цветных и черно-белых диапозитивов,

установленных в рамках 50 х 50 мм.

На рис. 9 приведен общий вид

диапроектора, где: 1 - толкатель; 2

кнопка для включения проекционной

лампы; 3 - кассета; 4 -ручка для точной

наводки объектива на резкость; 5 -

съемная крышка диапроектора; 7 -

проекционный объектив. Съемная

крышка крепится на диапроекторе винтом 6. Диапроектор снабжен ножкой 8, мри помощи

которой изменяют положение изображения на экране по вертикали. Внутри корпуса

смонтированы лампа накаливания галогенного типа КГМ 24-150 напряжением 24 В и

мощностью 150 Вт, зеркальный отражатель, трехлинзовый конденсор с теплофильтром,

проекционный объектив «Триплет» с фокусным расстоянием 78 мм и относительным

отверстием 1: 2,8, расположенным в объективодержателе, электродвигатель с вентилятором

и трансформатором. На дне корпуса находится предохранитель типа ВП-1-2 А.

Кассета рассчитана на 36 диапозитивов, которые подаются в кадровое окно вручную

толкателем. При установке диапозитива в кадровое окно передвигают толкатель вперед от

себя. Для смены диапозитива необходимо полностью выдвинуть толкатель до упора на себя.

При этом диапозитив возвращается из кадрового окна в кассету, а кассета перемещается

вперед, тем самым подготавливая очередной диапозитив для проекции. Это позволяет ввести

следующий диапозитив в кадровое окно при движении толкателя в обратном направлении.

Кассету устанавливают на диапроектор при заранее вытянутом до упора толкателе.

Диапозитивы укладывают в кассе ту эмульсионным слоем к источнику света с

изображением, перевернутым, на 180°.

Для смены проекционной лампы необходимо вывернуть объектив, отвернуть винт и

снять крышку. Установив новую лампу в патрон и поставив объектив на место, следует

18

Рис. 9. Диапроектор «Свитязь»

поместить в кадровое окно специальную диафрагму, входящую в комплект диапроектора,

затем перемещением лампы вверх или вниз добиться правильного положения изображения

нити на крышке объектива, как по казано на самой диафрагме. После юстировки лампы

вывернуть объектив, установить крышку на место, закрепить винтом и ввернуть объектив в

объективодержатель.

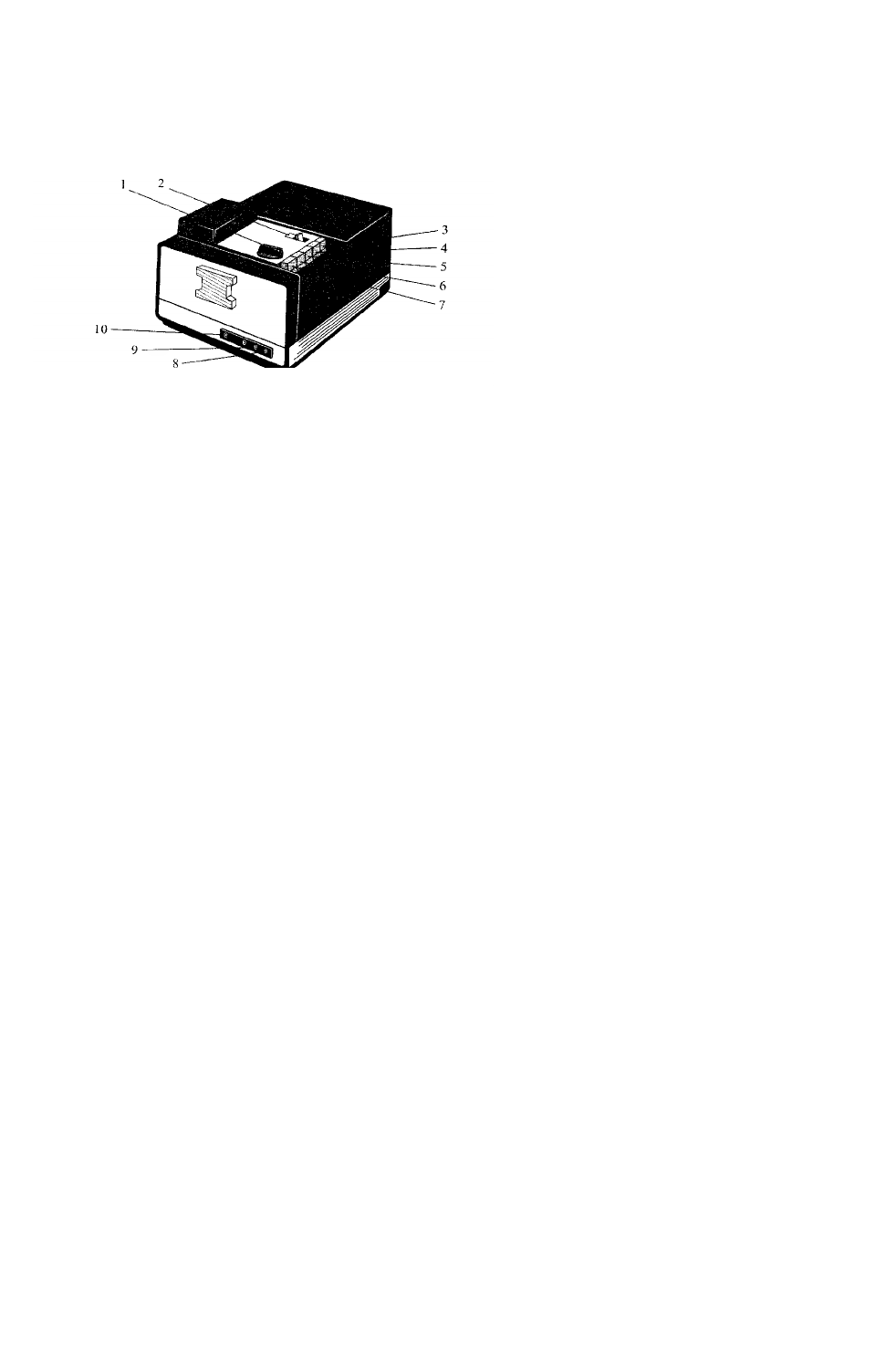

Диапроектор «Протон» (рис. 10) служит для демонстрирования диапозитивов,

помещенных в рамки размером 50 х 50

мм. Емкость кассеты, расположенной в

диапроекторе, 36 диапозитивов.

Этот диапроектор имеет

светосильный проекционный объектив с

фокусным расстоянием 75 мм и

относительным отверстием 1:2,8 и 300-

ваттную проекционную лампу,

работающую от сети напряжения 127

или 220 В (лампа К 127-300-2 или К 220-

300-2).

Осветительно-проекционная система

состоит из рефлектора, проекционной

лампы, трехлинзового конденсора,

оптического теплофильтра и объектива.

В диапроекторе предусмотрены: реле

времени, программное устройство, пульт дистанционного управления и возможность под-

ключения магнитофона. Эти устройства позволяют осуществлять: покадровый показ

диапозитивов с пульта дистанционного управления; автоматический показ при одинаковом

интервале времени с повторением циклов; автоматический показ диапозитивов при раз-

личных интервалах времени с повторением циклов с помощью программного устройства;

автоматический выбор диапозитива.

На основании диапроектора расположены переключатель напряжения и

предохранитель.

Пульт дистанционного управления имеет кнопки для смены диапозитивов в прямом и

обратном направлениях и клавишу для дистанционной подфокусировки объектива.

Кратковременным нажатием клавиш «Вперед» или «Назад» производят смену

диапозитивов в прямом и обратном направлениях. Если на эти клавиши нажать и не

отпускать их длительное время, можно продвинуть кассету на несколько кадров без показа

промежуточных диапозитивов. Аналогичным образом сменяют диапозитивы при помощи

пульта дистанционного управления.

Если необходимо, чтобы диапроектор работал в режиме замкнутого цикла, т.е. при

движении кассеты вперед диапозитивы проецировались на экран один за другим через

одинаковый интервал времени, то надо ручкой программного устройства (реле времени)

установить нужный интервал времени и нажать клавишу «Цикл». Если интервал времени

показа диапозитива должен быть различным, то на кассету устанавливают специальное

приспособление - наборное поле с контактами. Программное устройство включают с

помощью ручки 1 и нажимают клавишу «Цикл».

В диапроекторе предусмотрена возможность синхронной работы с магнитофоном при

помощи специального устройства. Длительность проецирования диапозитива от

программного устройства колеблется от 3 до 40 с.

Габариты диапроектора «Протон» - 320 х 250 х 210 мм, масса - не более 9 кг.

Представим некоторые современные проекторы. Фотографии и описание современной

аппаратуры взяты из каталогов «MEDIUM» за 1998-1999 и 2000-2001 гг. (с разрешения

Института новых технологий образования), «SONY INSIDE» (за 1998-1999 гг.), «STEREO»,

(1999, № 3), «Mega plus» (1999, № 5), а также из сети Internet.

Вся новая аппаратура не является эталонной. На современном рынке существует

такое постоянно обновляющееся разнообразие и многообразие технических средств самых

19

Рис. 10. Общий вид, панель управления и колодка

разъемов диапроектора «Протон»:

/ - ручка программного устройства; 2 - выключатель

проекционной лампы; 3 - клавиша «Ход вперед»; 4 - клавиша

«Ход назад»; 5 - клавиша «Цикл»; 6 - клавиша «Магнитофон»;

7 - клавиша смены кассет; 8 - гнездо подключения пульта

дистанционного управления; 9 - гнездо подключения

магнитофона; 10 - гнездо подключения сети

различных по популярности и авторитетности в мире фирм, что дать их обзор не пред-

ставляется возможным и, на наш взгляд, не является целесообразным в рамках учебного

пособия. Представленные образцы следует воспринимать как иллюстрации, позволяющие

увидеть современный дизайн технических средств, познакомиться с их изменившимися

функциональными возможностями. При покупке и под боре аппаратуры для

образовательного учреждения надо исходить прежде всего из финансовых возможностей,

образовательных целей и ориентироваться на признанные в мире ведущие фирмы,

выпускающие радиоэлектронную аппаратуру.

Высококачественный слайд-проектор (рис. 11) с монитором

позволяет проецировать изображение либо на встроенный монитор

размером 21,5x21,5 см, либо на экран. Система инфракрасной

автофокусировки обеспечивает точную фокусировку, а смена

слайдов производится с помощью инфракрасного пульта

дистанционного управления.

Есть устройство плавного съема слайдов, система защиты от

«замятия» слайдов, подшипниковые направляющие объектива и

защита от перегрева вместе с сетевым выключателем и углублением

для кабеля. Имеется ручка для переноски. Стандартный комплект

включает один универсальный магазин на 36 слайдов. Есть модификация с кабельным

пультом управления. Лампа галогенная 24В/150 Вт. Размер 35 х 26 х 13 см, масса около 4,6

кг.

Эпипроекторы используются для проекции только эпиобъектов.

Эпидиапроектор создан для комбинированного

показа диапозитивов и непрозрачных иллюстраций

(рис.12). Это расширяет возможности его применения.

Когда в диапозитивной серии нет важных для понимания

вопроса иллюстраций, ее дополняют печатными

материалами из книг или открытками. Эпидиапроекторы

могут иметь кадровое окно с размером 140 х 140 мм и

150х 150 мм. Такой аппарат можно использовать как в

полностью затемненных помещениях при режиме

эпископической проекции, так и в частично затемненной

аудитории при работе в режиме диаскопической

проекции.

В школьной практике получило распространение

изготовление серии тематически подобранных и

специально подготовленных рисунков, фотоснимков и

других иллюстраций, наклеенных на бумажную ленту. По аналогии с диафильмом ее

называют эпифильмом, или просто эпилентой. Монтирование и наклейку подготовленных

кадров можно производить на уроках труда, в группах продленного дня или на внеклассных

занятиях. Чтобы все изображение уместилось в кадровом окне эпидиапроектора, картинки

следует кадрировать, т.е. вырезать по шаблону. Его размеры: внешний -160 х 160 мм и

внутренний - 140 х 140 мм. Каждый ученик должен иметь такой шаблон. Источником

иллюстративного материала служат главным образом журналы. Наклеивать иллюстрации

можно на бумажную ленту или на отдельные картонные квадраты соответствующего

размера. Пронумеровав кадры в порядке их следования по логике изложения материала, эти

картонки склеивают тесьмой и затем складывают гармошкой.

Для эпипроекции можно использовать и невысокие рельефные предметы, например

засушенные листья, цветы, колосья и т.п. Некоторые кадры, не умещающиеся по длине,

могут занять площадь двух-трех кадров без перерыва. Такую картинку показывают по

частям, постепенно продвигая ленту параллельно экрану и плавно переходя от кадра к кадру.

Чтобы предметный столик не зажимал ленту, его слегка оттягивают проложенной линейкой.

Эпидиапроектор, или эпипроектор, применяют также для изготовления настенных

пособий. С этой целью объекты (таблицы, диаграммы, штриховые рисунки, чертежи,

20

Рис. 11. Слайд-проектор

Рис. 12. Схема эпипроекции:

1 - рефлектор; 2 - источник света;

3 - предметный столик;

4 - зеркало; 5 - объектив