Басниев К.С. Энциклопедия газовой промышленности

Подождите немного. Документ загружается.

2

ДОБЫЧА

И ПЕРЕРАБОТКА

2.6.1.4.

Условия работы

и

результаты

Электролизеры используют калийную

соль

с

25

- 30% массовым содержанием и их характерис-

тики приведены ниже.

Плотность тока,

мА

•

см"

2

Напряжение в ячейке,

В

Давление в бар

Температура,

°С

Потребление

кВт

•

ч

•

м"

3

(н) Нг

Отдача по высшей теп-

лоте сгорания, %

Существующие

электролизеры

200

2

атм

80

5

71

Передовые

электролизеры

500

-1 000

2,1

30-70

до 160

5,2

68

Повышение температуры свыше 105°С

вынуж-

дает

к работе под давлением и увеличивает коро-

зионную активность раствора калийных солей, что

делает

необходимым пересмотр концепции элек-

тролизеров и применяемых материалов.

2.6.2.

Подземная

газификация угля

Разжижение

или обогащение нефтепродуктов и

природного

газа

возобновили интерес к углю. Раз-

витию его использования наверняка благопри-

ятствовало бы непосредственное превращение в

энергоноситель, хорошо поддающийся массовому

хранению и экономичной транспортировке, напри-

мер,

в заменителе природного

газа.

Если национальные резервы угля, могущие экс-

плуатироваться шахтным способом, ограничены,

то сумма французских резервов значительна и

может

стать доступной благодаря новому процессу

извлечения, осуществляющему подземную

гази-

фикацию.

Принцип подземной газификации заключается в

соединении угля и потока окислителя для получе-

ния

газа,

способного к метанизации. Газовый поток

циркулирует в пласте между двумя скважинами,

пробуренными на этот пласт.

На больших глубинах, намеченных во Франции

для подземной газификации, угли

очень

малопро-

ницаемы и сообщение между скважинами должно

создаваться искусственно.

Приспособление современной нефтедобываю-

щей

техники наклонного и горизонтального буре-

ния к тонким

угольным

пластам сможет, при про-

должении уже имеющих программу исследований,

оказать решающую поддержку для этого нового

процесса эксплуатации

угольных

месторождений.

2.6.2.1.

Рассматриваемые процессы

и

основные технические

проблемы

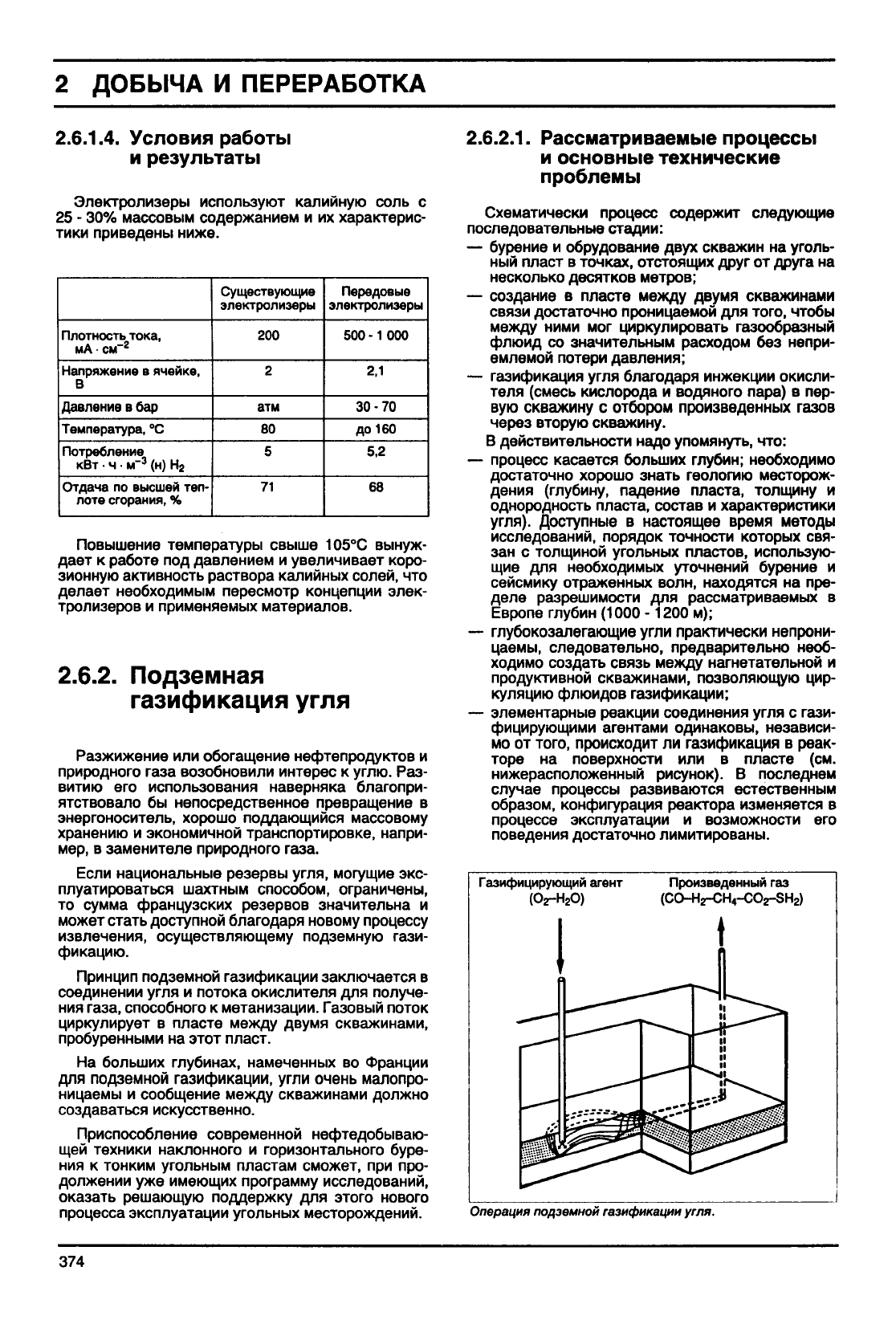

Схематически процесс содержит следующие

последовательные стадии:

— бурение и обрудование

двух

скважин на уголь-

ный пласт в точках, отстоящих друг от друга на

несколько десятков метров;

— создание в пласте между двумя скважинами

связи достаточно проницаемой для того,

чтобы

между

ними мог циркулировать газообразный

флюид со значительным расходом без непри-

емлемой

потери давления;

— газификация угля благодаря инжекции окисли-

теля (смесь кислорода и водяного пара) в пер-

вую скважину с отбором произведенных газов

через

вторую скважину.

В действительности надо упомянуть, что:

— процесс касается больших глубин; необходимо

достаточно хорошо знать геологию месторож-

дения (глубину, падение пласта, толщину и

однородность пласта, состав и характеристики

угля). Доступные в настоящее время методы

исследований, порядок точности которых свя-

зан

с толщиной

угольных

пластов, использую-

щие

для необходимых уточнений бурение и

сейсмику

отраженных волн, находятся на пре-

деле

разрешимости для рассматриваемых в

Европе глубин (1000 -1200 м);

— глубокозалегающие угли практически непрони-

цаемы,

следовательно, предварительно необ-

ходимо создать

связь

между нагнетательной и

продуктивной скважинами, позволяющую цир-

куляцию

флюидов

газификации;

— элементарные реакции соединения угля с

гази-

фицирующими агентами одинаковы, независи-

мо от того, происходит ли газификация в реак-

торе на поверхности или в пласте (см.

нижерасположенный рисунок). В последнем

случае процессы развиваются естественным

образом,

конфигурация реактора изменяется в

процессе эксплуатации и возможности его

поведения достаточно лимитированы.

Газифицирующий агент

(Ог-Н

г

О)

Произведенный газ

Операция

подземной

газификации

угля.

374

2

ДОБЫЧА

И ПЕРЕРАБОТКА

2.6.2.2.

Краткая история

Начиная с 1935 года

опыты

по газификации угля

на малых глубинах осуществлялись в СССР.

В годы с 1945 по 1955 различные

опыты

на малых

глубинах

были

осуществлены в Соединенных Шта-

тах и в Морокко с помощью подземных горных

выработок.

В 1960 году в СССР был введен в эксплуатацию

ряд действующих до настоящего времени объек-

тов. Предприятия также относятся к неглубоким

пластам

(200 м).

Быстрое развитие в это время использования

природного

газа

сопровождается в западных стра-

нах исчезновением интереса к подземной газифи-

кации.

Необходимо

было

дождаться второго неф-

тяного кризиса 1973 г.,

чтобы

в Соединенных

Штатах

возобновились различные

опыты

с неглубо-

ко

залегающими углями. Эти усилия инициировали

возобновление интереса в Европе, где Бельгия и

ФРГ подписали соглашение о сотрудничестве,

касающееся

старых и глубокозалегающих углей, на

глубинах

1000

м и более. Этой бельгийско-немецкой

группе удалось осуществить

связь

между скважина-

ми

путем механического бурения с помощью весьма

специализированного устройства.

Французской

группировке "Группа изучения под-

земной

газификации" на

двух

разных объектах уда-

лось

установить

связь

при помощи гидроразрыва.

Операции

с противоточным горением, предназ-

наченные для создания циркуляционного канала,

были

начаты на

двух

различных объектах, но не

дали окончательных результатов.

2.6.2.3.

Перспективы

Снижение

цены на

нефть

и, как следствие, на

газ

заставляют отложить на

довольно

длительное

время усилия по проведению исследований и экс-

периментов,

необходимых для разработки подзем-

ной газификации, весьма специфического процес-

са

извлечения

национальных

угольных

ресурсов.

Значительные технические надежды могут

быть

связаны с процессами направленного и горизон-

тального бурения, процессами, в которых неф-

тяная индустрия добилась в последние годы

реализации

решительного прогресса.

2.6.3.

Биогаз

2.6.3.1.

Определение, общие

соображения,

история

Биогаз- горючий газ, полученный разложением

органического вещества.

Основная

составляющая

биогаза: метан,

идентифицированный

Вольта

в 1776 г. и долгое

время известный под названием

болотный

газ.

Другие названия (в зависимости от субстрата):

навозный газ, мусорный газ, очистной газ.

Впервые использование биогаза

было

осуществлено в Германии накануне первой

мировой

войны

(Имхофф), где газ,

выделенный

в

экстракторах

ассенизационных станций, был

использован для их обогрева. Это использование

развилось в

1920-х

годах, и теперь нельзя себе

представить более или менее крупную городскую

очистительную станцию без рекуперации биогаза,

используемого на месте в процессе обработки.

Перед

второй мировой войной исследователи

(Дуселье

и Исманс) создали маленькие

ферментаторы навоза для производства биогаза

(навозный газ), используемого для

сельскохозяйственных нужд. Эти установки не

пережили

послевоенного снижения цен на

горючее,

и потребовался энергетический кризис

1970-х

годов для того,

чтобы

снова возник интерес

к

биогазу и возможным способам его

производства. Тем не менее одна из

главных

проблем,

с которой сталкивается метановая

ферментация,

связана с дисперсностью

сырья.

2.6.3.2.

Производство

2.6.3.2.1.

Механизмы

Метаногенез

(получение метана) представляет

собой результат анаэробной ферментации

органических веществ.

Действительно, процесс может

быть

рассмотрен

в четыре этапа в зависимости от

последовательности и сочетания действий

различных типов микроорганизмов:

— гидролиз органического вещества (протеины,

липиды, глюциды и, особенно, целлюлоза)

реализуется

путем аэробной профориентации,

за

которой следует анаэробная фаза, и

заканчивается образованием мономеров

(сахара,

жирных кислот и аминокислот);

— ацидогенез в анаэробной среде, в результате

которого получаются спирты (этанол,

пропанол, бутанол) и органические кислоты с

более длинными цепями (уксусная, молочная,

валериановая, бутановая, пропиновая и

т.д.);

— ацетогенез в анаэробной среде, преобразу-

ющий

их в ацетаты, форматы, CQ. и Н

2

;

— метаногенез в строго анаэробной среде

является конечной ступенью и превращает

перечисленные составляющие в СН

4

и СО

2

.

Ферментация,

в зависимости от бактериальных

семейств,

может происходить при различных

температурах:

— в психрофильном режиме от 10 до 20°С с малой

отдачей;

— в мезофильном режиме между 35 и 40°С

(оптимум

37°С), используемом чаще всего;

— в термофильном режиме около 60°С,

используемом гораздо

реже.

Ферментационная

среда должна поддержи-

ваться

при рН несколько выше 7. Более высокие

значения благоприятствуют образованию HzS, a

при более низких значениях происходит накоп-

ление

жирных кислот.

Ферментация

начинается после латентной

фазы, продолжающейся от одной до шести

недель, но которая может

быть

упразднена

засеиванием,

либо происходит непрерывно. Рост

образования метана происходит

очень

быстро,

максимальная скорость достигается за несколько

дней.

Затем

она сохраняется, после чего медленно

убывает.

Продукция составляет порядка от 0,3 до

0,5

м

э

(н) биогаза на килограмм органического

вещества.

375

2

ДОБЫЧА

И ПЕРЕРАБОТКА

2.6.3.2.2.

Субстраты

Метановая ферментация применяется к

совокупности веществ животного и растительного

происхождения, образующих биомассу, конкрет-

нее,

к включенным в нее органическим отбросам.

Среди

основных

субстратов находятся кухон-

ные отбросы, которые содержат в наших странах

от 35 до 70% (в среднем 45%) по весу веществ,

поддающихся ферментации, в основном целлю-

лоза Сортировка

кухонных

отбросов с удалением

инертных и абразивных (стекло) продуктов позво-

ляет улучшить производительность ферментации.

На практике в семье из трех-четырех человек за

ГОД образуется тонна

кухонных

отбросов.

(источник A.

N.R.E.D.)

• Бумага-картон

• Растительные и животные вещества

• Стекло

• Железосодержащие металлы

• Пластики

• Текстиль

• Мелочь

• Разные

— Плотность

— Сухое вещество (В. С.)

— Органическое вещество (В. О.)

от 20 до 35%

от 15 до 35%

от 5 до 10%

от 5 до 8%

от 3 до 6%

от

1

до 6%

от 10 до 20%

Дополнение до

100%

от 0,2 до 6 т

•

м"

3

от 55 до 65%

от 40 до 60%

Состав

кухонных

отбросов меняется в зависи-

мости от:

• географического положения;

• времени года;

• вида населения;

• степени урбанизации.

— К основным субстратам принадлежат также

жидкие

отходы

животноводства

двух

типов:

• стоки, образованные при содержании без

подстилки, и содержащие поэтому лишь

испражнения животных и

воды

для

мытья

стоил (содержание свиней, птицы, телят);

содержание

сухого вещества (B.C.) от 5 до

10%;

• навоз животных, содержащихся на подстил-

ках

(обычно

солома): содержание сухого

вещества 20 - 25% (B.C. в соломе -

90%).

Рогатый скот

Свиньи

Овцы

Куры

Куры (без подстилки)

12

т/год на животное (В. С. в

испражнениях 13%)

1,5 т/год на животное (В. С. в

испражнениях 7 -10%)

0,5

т/год на животное

3

т/год на

100

животных

0,5

т/год на

100

животных

Среднее

годовое

производство

навоза в

зависимости

от ти-

па содержания.

Жидкие

городские стоки или шламы

очистных

станции,

образованные взвешенными в воде орга-

ническими веществами. Прогрессирующая урбани-

зация (и вред, который она приносит) влечет за

собой развитие таких станций и тоннаж, подверга-

емый метанизации, непрерывно возрастает. В на-

стоящее

время 40% жителей нашей страны под-

ключены к какой-либо очистной станции.

— Стоки агро-пищевых предприятий представ-

ляют

собой отборный субстрат для анаэробной

ферментации

из-за:

• большого содержания в них органического

вещества,

• их способности к быстрому и полному

биорасщеплению,

• их температуры, лежащей между 40 и 80°С

(особенно бланшировочные жидкости).

Предыдущее перечисление не является

исчерпывающим. Многие другие отбросы содержат

в заметных количествах органические вещества,

пригодные для ферментации. Однако некоторые

растительные вещества богаты лигнином, разру-

шение

которого с помощью анаэробной фермен-

тации невозможно.

2.6.3.2.3.

Режимы созревания.

Системы ферментации

Субстраты, способные к ферментации, разделя-

ются на две категории:

— жидкие отбросы, в которых органическое ве-

щество находится в виде суспензии.

Речь

идет

о продуктах, пригодных к перекачке, в которых

содержание

сухого вещества не превышает

10%;

— твердые отбросы с большим содержанием сухо-

го вещества, обращение с которыми менее

удобно.

Основные

параметры системы метановой

ферментации следующие:

— время пребывания вещества в экстракторе,

которое зависит от принятого процесса фер-

ментации,

термического режима и способности

органического вещества к биорасщеплению;

— объемная загрузка органического вещества, ко-

торая представляет собой количество вещест-

ва, вводимого ежедневно в непрерывный про-

цесс

или при каждом заполнении при дискрет-

ном процессе, отнесенная к полезному объему

экстрактора;

— биологическая отдача - количество

газа,

полу-

ченное на единицу массы введенного орга-

нического вещества;

— техническая отдача - количество

газа,

произ-

веденное на единицу объема бродильни в день;

— поддержание гомогенной фазы в экстракторе

путем механического (лопасти), гидравличес-

кого (насос и рециркуляция) или пневмати-

ческого (инжекция

газа)

перемешивания;

— температура в экстракторе, которая должна

поддерживаться на оптимальных значениях (от

35

до 40°С в мезофильном

режиме).

При исполь-

зовании

газа

для нагревания экстрактора его

потребление на эти нужды может достигать

30%

от произведенного, откуда интерес к хорошей

теплоизоляции, особенно в

холодных

регионах.

Ферментация

может проводиться как непрерыв-

но, так и дискретно.

2.6.3.2.3.1.

Непрерывный режим

Этот режим характеризуется регулярным

введением в большой объем (экстрактор) среды,

находящейся в процессе ферментации, органи-

ческого вещества с долей субстрата,

вызываю-

щего

соответствующую экстракцию продуктов

ферментации.

Он применяется в средних и круп-

ных установках. В наиболее распространенном

сейчас процессе, называемом "бесконечное пере-

мешивание",

вещество, находящееся в экстрак-

376

2

ДОБЫЧА

И ПЕРЕРАБОТКА

торе,

непрерывно перемешивается либо механи-

ческим образом, либо с помощью рециркуляции

произведенного

газа.

Существует также два дру-

гих

процесса: процесс с "фиксированной

культу-

рой",

в котором бактерии помещены внутри экс-

трактора на инертной подложке или на подложке

в виде мелкой суспензии (ожиженная подложка), и

процесс "анаэробного контакта", в котором

микро-

организмы,

рекуперированные из экстракционных

соков,

возвращаются в экстрактор; эти методы

позволяют

улучшить

выход продукции.

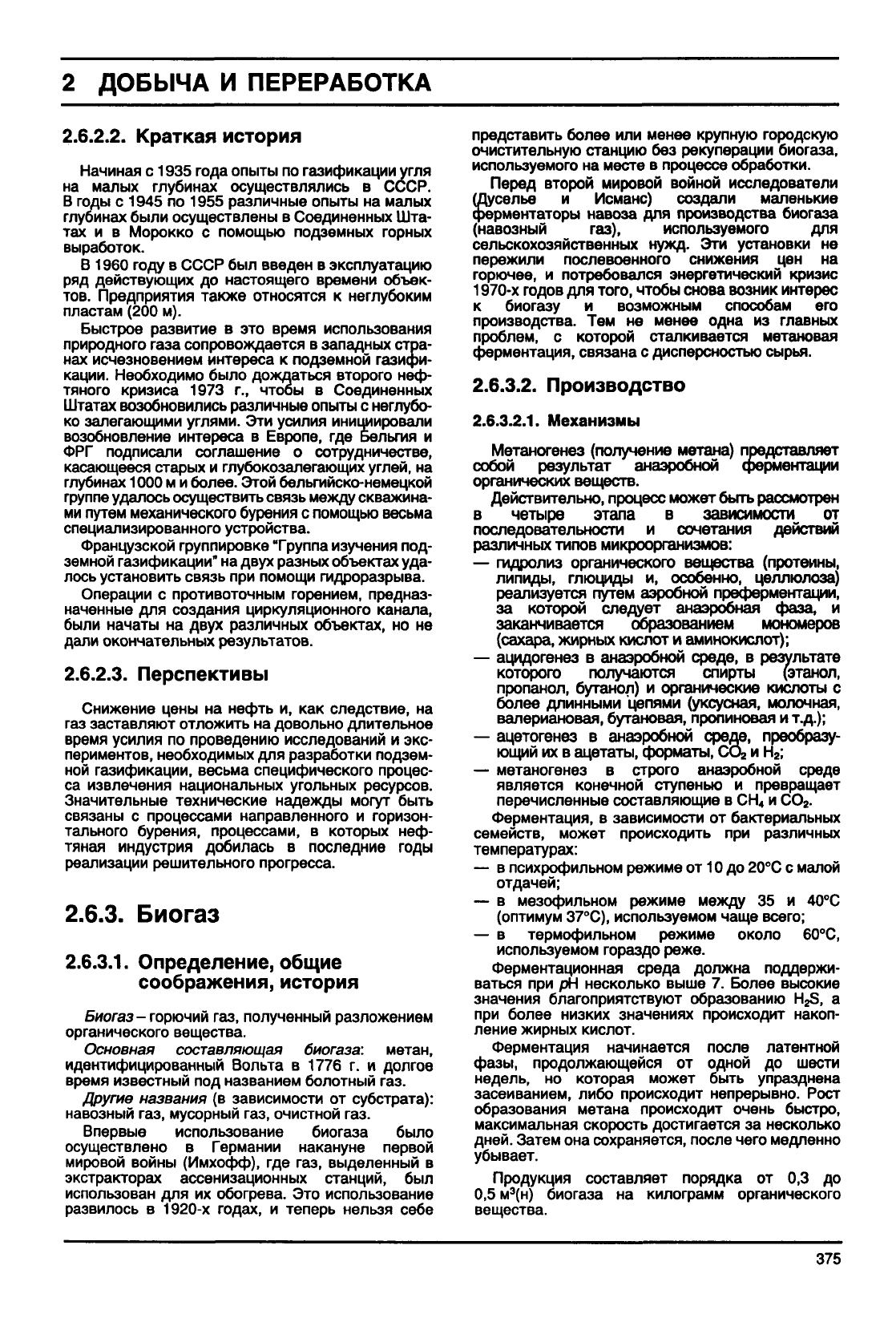

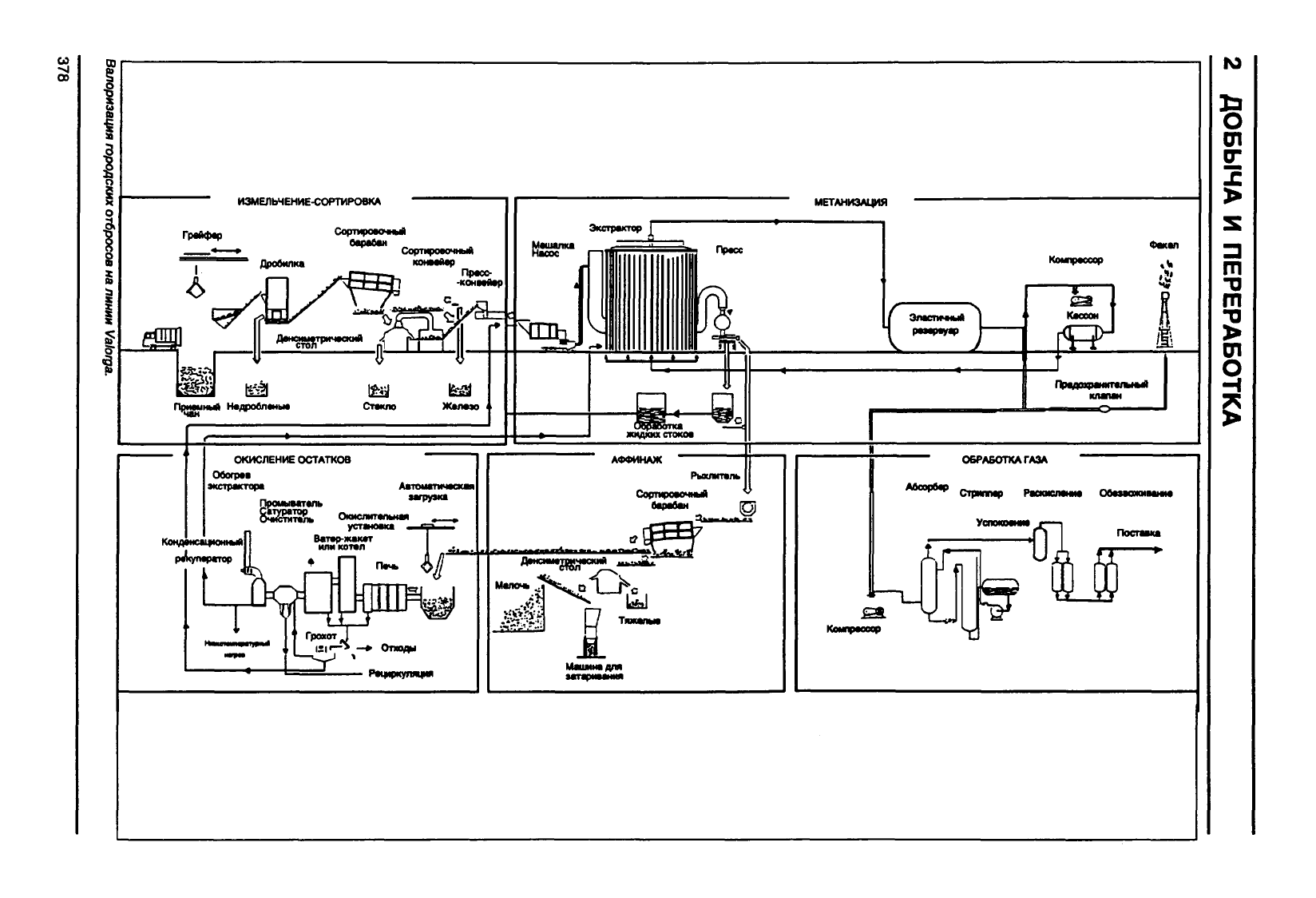

Пример:

В процессе

Valorga

(рисунок на стр. 378),

разработанном с помощью

G.D.F.,

перераба-

тываются продукты с большим содержанием

твердого вещества - порядка от 30 до 35%.

Загрузка,

приготовленная путем сортировки

кухонных отбросов или

любых

других остатков с

высоким содержанием органических веществ,

вводится в экстрактор с помощью насоса, где

перемешивается путем нагнетания

газа.

Оста-

точное сухое вещество образует продукт, хорошо

поддающийся ферментации. Метанизация

произ-

водится в мезофильном режиме. Процесс срод-

ственен "бесконечному перемешиванию".

Характерные параметры завода Valorga:

— период пребывания -15 суток;

— объемная загрузка - от 12 до 16

кг/м

3

в день,

либо полный суммарный полезный объем

экстракторов установки, перерабатывающей

Мт кухонных отбросов в год, равный М • /г

1

,

к изменяется от 12 до 15;

— биологическая отдача - 140 м

3

(н) биогаза на

тонну использованного органического ве-

щества.

Размеры установок по приему и дроблению дол-

жны

учитывать

недельное распределение сбора.

2.6.3.2.3.2. Прерывистый режим

Экстрактор заполняется в одну операцию,

масса отбросов целиком или полностью погру-

жается в остатки, находящиеся в

чане

(сок),

образованные во время предыдущего цикла фер-

ментации и служащие для засева. Разгрузка

следует после более или менее полной дегра-

дации субстрата. Для регулирования производства

биогаза

необходимо несколько чанов.

Прерывистый режим годится только для

малых

установок.

2.6.3.2.4.

Особые случаи свалок

Кухонные отбросы, выброшенные на свалку,

подвергаются ферментации и

выделяют

биогаз,

который из санитарных соображений обычно

вынуждены рекуперировать и сжигать, даже если

их термическое использование невозможно.

Проникновение воды на свалку

является

важным фактором ее продуктивности.

Свалка

образует обширный естественный

реактор,

однако очень несовершенный, в котором

реакции протекают очень медленно.

Счет

идет на

годы,

и требуется от 10 до 30 лет,

чтобы

свалка

почти полностью произвела свой газ.

Можно оценить производство рекуперируемого

газа

величиной порядка от 50 до 100 кВч в год на

тонну кухонных отбросов. Для новой свалки эта

производительность будет достигнута за десяток

лет.

Для закрытых свалок можно принять, что

доля

наиболее

отдаленных

лет уменьшается (вдвое за

10 лет).

Приведенные выше значения дают лишь

порядки величин. Возможности рекуперации

свалки уточняются систематическим зондирова-

нием,

измерениями расхода и объема рекупериро-

ванного

газа,

регулярными анализами и, наконец,

изучением продуктов, выброшенных на свалку.

Техника рекуперации биогаза использует

совокупность вертикальных колодцев, соединен-

ных межды собой сетью горизонтальных коллекто-

ров,

в конце которой извлекается биогаз. Вакуум

всасывания на колодцах должен

быть

на доста-

точно малом уровне во избежание или для умень-

шения подсоса воздуха через защитное покрытие

свалки.

2.6.3.3.

Состав и характеристики

биогаза

Приводимые ниже значения

даны

для сведения.

Могут

наблюдаться значительные отклонения.

Основные составляющие:

СН

4

-60%,

СО

г

-40%.

Второстепенные составляющие:

H

2

S - от нескольких сот до нескольких

тысяч

p.p.m.,

Н

г

О - в виде пара при условии насыщения,

С„Н

т

-

несколько р.р.т.,

1 000 кг органической

массы

ОТХОДЫ

свалки

(85 кг)

Железосодержащие

металлы (40 кг)

Продукты размола

Загрузка

экстрактора (875 кг) -

Потребление на

собственные нужды

Обогрев экстрактора

150

кВт ч-

Тепло низкого

уровня

Горючие

отходы

(155 кг)

Остаточное сухое вещество (475 кг)

55

-

60%

В. С.

Биогаз

(125

м

3

) (Н), или 790 кВт

•

ч

В.Т.С.

60%

СН

4

-

40%

СО

2

600

кВт

•

ч

Тепло высокого и низкого

уровня

Баланс

вещества

и энергии завода Valorga.

377

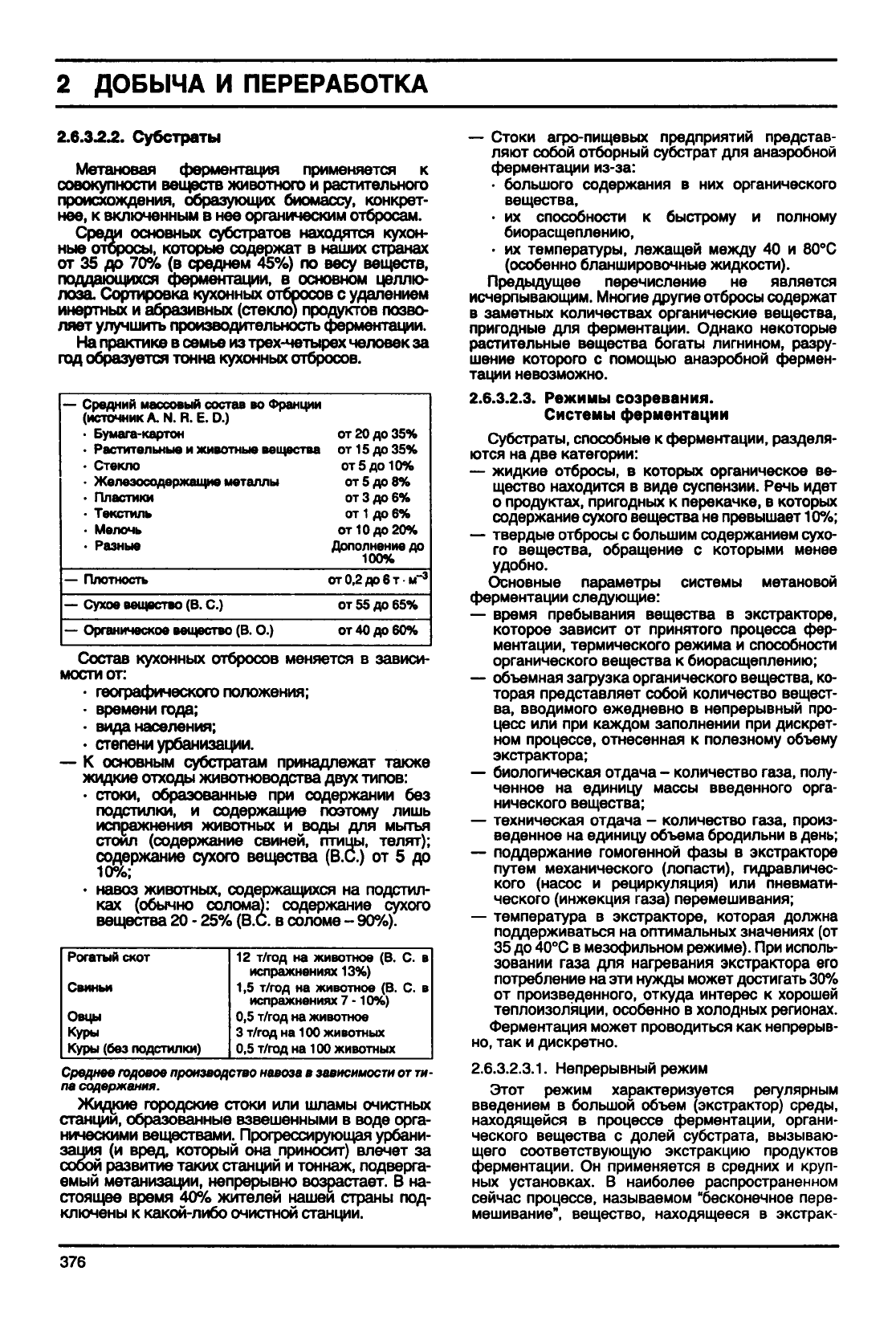

03

as

Сортировочный

Пресс-

-коневйер

ОКИСЛЕНИЕ

ОСТАТКОВ

Обогрев

экстрактора

Автоматическая

Промыеатель

С*™*™"

Окислительная

установка

Ватер-жакет

или котел

Рыхлитель

Сортировочный

Машина

для

Абсорбер

Стрилпар Рвскисланив Оба1аоживаша

Поставка

Компрессор

ю

т

и-

т

•о

т

>

01

О

2

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

Хлористый

винил

- следы в биогазе со свалок,

Фреон—следы в биогазе со свалок,

N

2

,0

2

- в биогазе со свалок (зависит от режима

засасывания),

P.S.C.

(высшая теплота сгорания) - от 6,4 до 6,6

кВт

•

ч

•

ыг

3

(н),

W - от 7 до 7,5 квт

•

ч

•

м-

3

(н),

С-от 18 до 20.

Температура

пламени Т°С:

1 960 -

4,1

Х(СОг) = 1 796°С для Х(СОг) - 40.

Скорость дефлаграции V:

V:35l1

T56

X(CO2)

14

см

•

(г

1

для Х(СО

2

) « 40

2.6.3.4.

Использование биогаза

Ценность биогаза основывается на следующих

соображениях:

— речь идет о горючем

газе,

ритмом производства

которого можно

управлять

в незначительной

степени;

— характеристики биогаза отличаются от харак-

теристик

классических газов. Его непосред-

ственное использование в нормализованных

домашних

приборах невозможно без их

адаптации.

Зато

в индустриальном секторе и сфере услуг

горелки

часто могут использовать газы различных

составов, и его применение в чистом виде или в

смеси

становится возможным.

Из

сказанного следует, что:

— биогаз, предназначенный к использованию в

общественных распределительных сетях,

должен

быть

подвергнут обработке так,

чтобы

его

добавление не изменяло совсем, или в

очень

малой степени, характеристики

газа,

распределяемого

через рассматриваемую сеть.

На практике обработка нужна для удаления

более или менее большой фракции СО

2

, так же

как

и HjS и влаги. В случае необходимости для

повышения калорийности нужна добавка

пропана;

— нет необходимости в такой полной обработке

биогаза,

предназначенного для одного или

нескольких определенных потребителей при

условии, что у них имеются адаптированные

горелки.

Однако, так как адекватность

производства и потребления не может

осуществляться все время, необходимо

предусматривать возможность использования

другого горючего; природный газ, вообще

говоря, обеспечит необходимое поступление.

Характеристики

смеси варьируются, но

существует оборудование, позволяющее

адаптироваться к этим изменениям.

Наконец,

биогазы после очистки могут

использоваться как горючее в приспособленных

для этого двигателях внутреннего сгорания. В

некоторых случаях их обработка будет

необходимой, а именно, в случае хранения под

давлением.

Биогаз

может также использоваться для

производства электроэнергии.

2.6.3.5.

Обработка биогаза

Для подачи биогаза в распределительные сети

применимо

большинство способов его обработки.

Однако дебиты, подлежащие обработке, диктуют

необходимость прибегать к простым и экономич-

ным методам, таким как этмывка водой под

давлением,

что позволяет раздельно проводить

удаление углекислого

газа

и обессеривание.

Окончательное обессеривание может

быть

выполнено

с помощью окиси железа или

активированного угля.

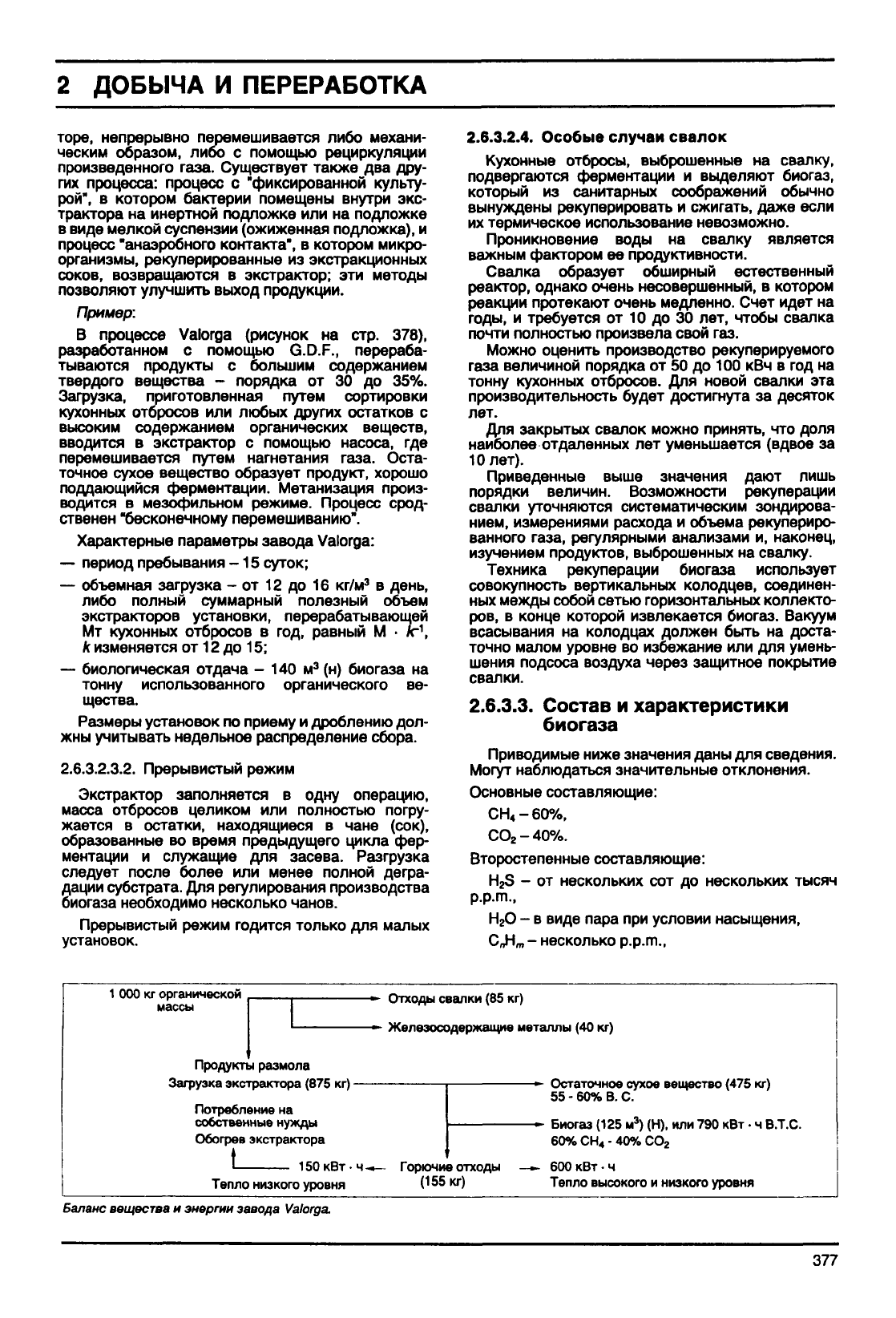

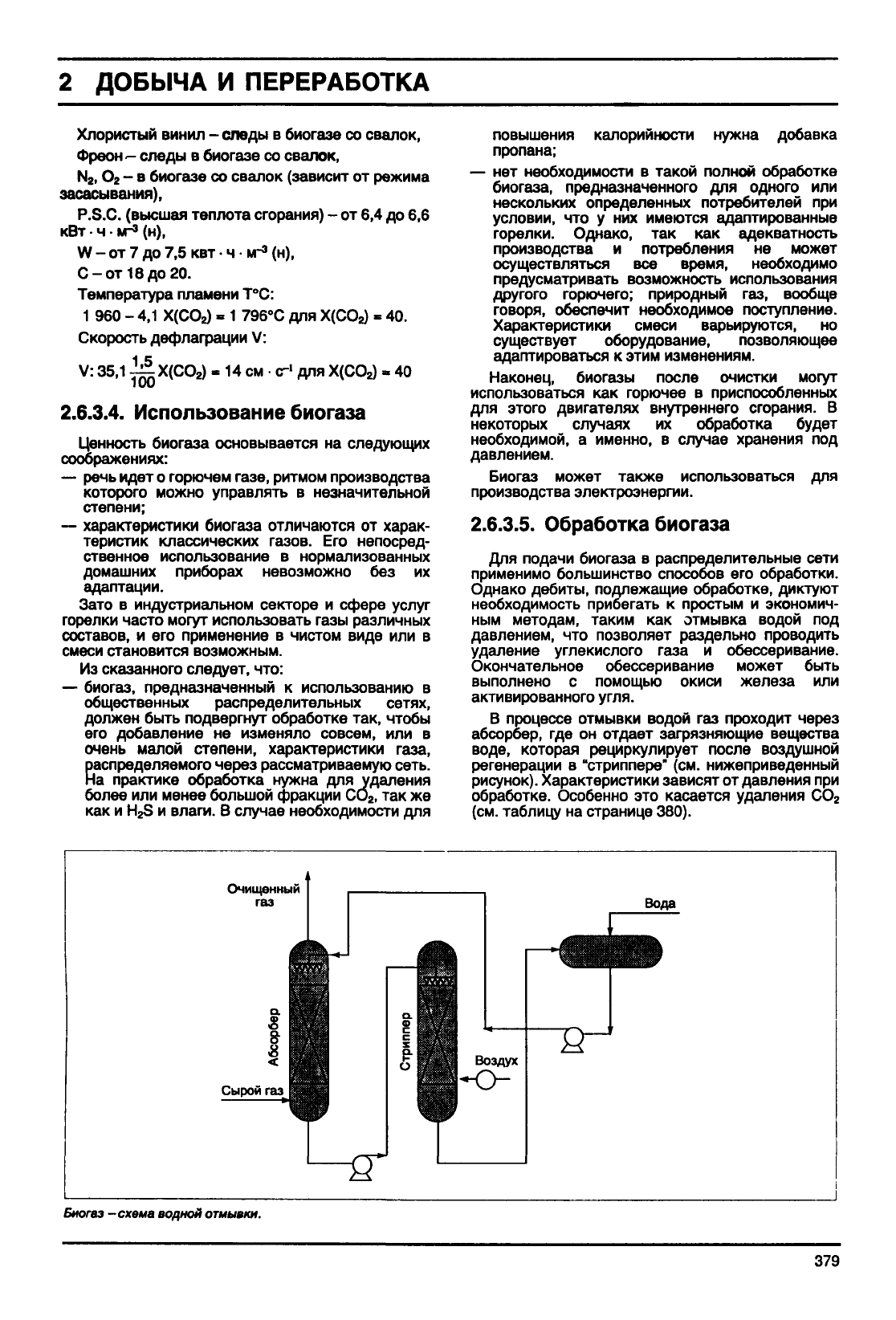

В процессе отмывки водой газ проходит через

абсорбер,

где он отдает загрязняющие вещества

воде, которая рециркулирует после воздушной

регенерации

в "стриппере" (см. нижеприведенный

рисунок).

Характеристики зависят от давления при

обработке.

Особенно это касается удаления СО

2

(см.

таблицу на странице

380).

Очищенный

газ

Вода

Биогаз

-схема

водной

отмывки.

379

2

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

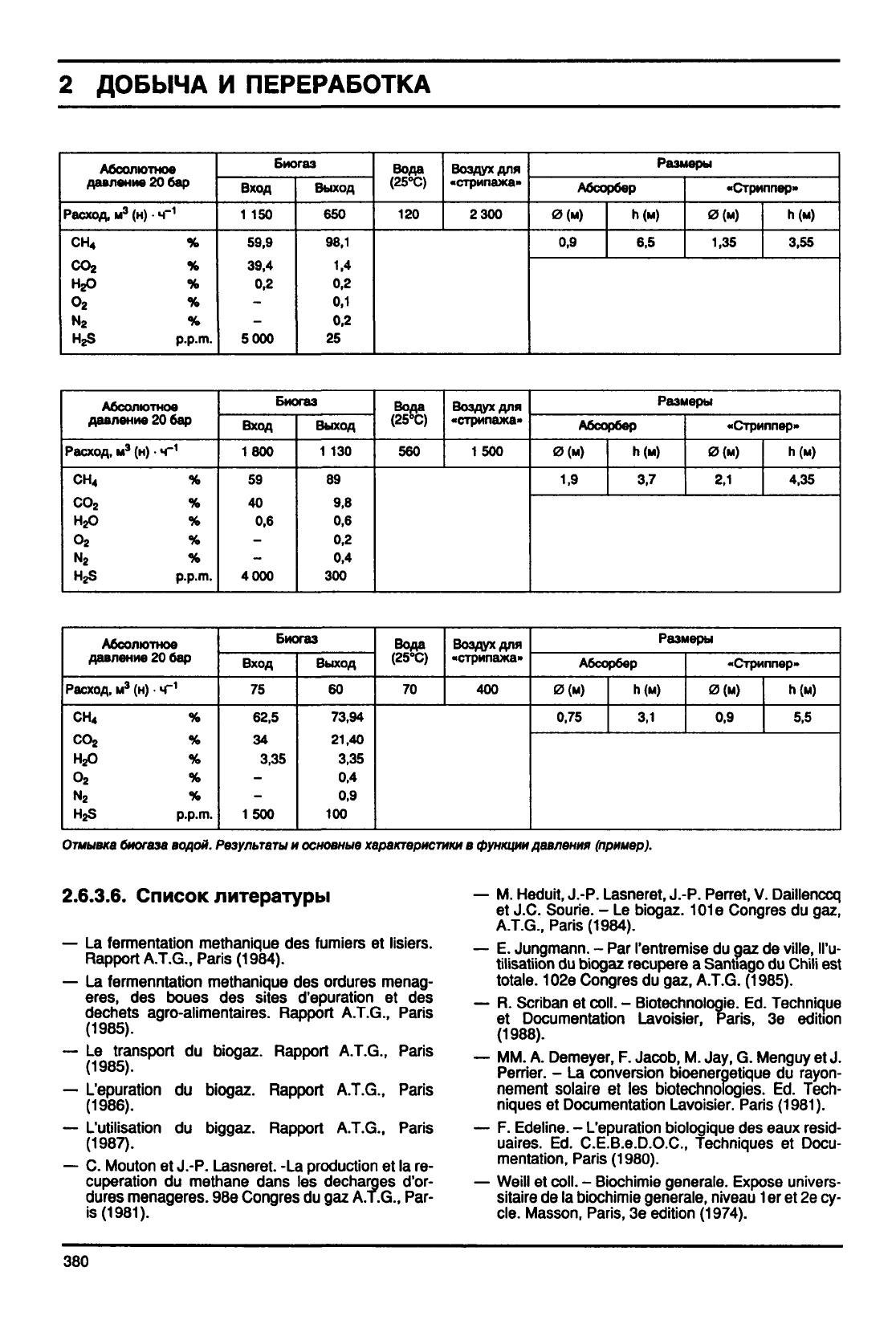

Абсолютное

давление 20 бар

Расход, м

3

(н)

•

ч~

1

СН

4

%

СОг *>

НгО %

О

2

%

N

2

%

HgS p.p.m.

Биогаз

Вход

1 150

59,9

39,4

0,2

5000

Выход

650

98,1

1.4

0,2

0,1

0,2

25

Вода

(25°С)

120

Воздух для

«стрипажа»

2300

Размеры

Абсорбер

0(м)

0,9

Мм)

6.5

«Стриппер»

0(м)

1,35

п(м)

3,55

Абсолютное

давление 20 бар

Расход, м

3

(н)

•

ч"

1

СН

4

%

СО

2

%

НгО %

О

2

%

Nj, %

HjS p.p.m.

Биогаз

Вход

1800

59

40

0.6

4000

Выход

1 130

89

9,8

0,6

0,2

0,4

300

ВОЛА

(25

Ь

С)

560

Воздух для

«стрипажа»

1500

Размеры

Абсорбер

0(м)

1,9

п(м)

3,7

«Стриппер»

0(м)

2.1

п(м)

4.35

Абсолютное

давление 20 бар

Расход, м

3

(н)

•

ч~

1

СН

4

%

СОг %

НгО %

Ог %

N

2

%

H2S p.p.m.

Биогаз

Вход

75

62,5

34

3,35

1500

Выход

60

73,94

21,40

3,35

0,4

0,9

100

Вода

(25°С)

70

Воздух для

«стрипажа»

400

Размеры

Абсорбер

0(м)

0.75

h(M)

3.1

«Стриппер»

0(м)

0,9

п(м)

5,5

Отмывка

биогаза

водой.

Результаты

и основные

характеристики

в

функции

давления

(пример).

2.6.3.6.

Список литературы

— La fermentation methanique des furriers et lisiers.

Rapport A.T.G., Paris

(1984).

— La fermenntation methanique des ordures menag-

eres,

des boues des sites d'epuration et des

dechets

agro-alimentaires. Rapport A.T.G., Paris

(1985).

— Le transport du biogaz. Rapport A.T.G., Paris _

(1985).

— L'epuration du biogaz. Rapport A.T.G., Paris

(1986).

— L'utilisation du biggaz. Rapport A.T.G., Paris —

(1987).

— С Mouton et J.-P. Lasneret. -La production et la re-

cuperation

du methane dans les decharges d'or- —

dures menageres. 98e Congres du gaz A.T.G., Par-

is

(1981).

M.

Heduit, J.-P. Lasneret, J.-P. Perret, V. Daillenccq

et

J.C. Sourie. - Le biogaz. 101e Congres du gaz,

A.T.G., Paris

(1984).

E. Jungmann. - Par I'entremise du gaz de ville, ll'u-

tilisatiion du biogaz recupere a Santiago du Chili est

totale.

102e Congres du gaz, A.T.G.

(1985).

R. Scriban et coll. - Biotechnologie. Ed. Technique

et

Documentation Lavoisier, Paris, 3e edition

(1988).

MM.

A. Demeyer, F. Jacob, M. Jay, G. Menguy et J.

Perrier.

- La conversion bioenergetique du rayon-

nement

solaire et les biotechnologies. Ed. Tech-

niques et Documentation Lavoisier. Paris

(1981).

F. Edeline. - L'epuration biologique des eaux resid-

uaires.

Ed. C.E.B.e.D.O.C, Techniques et Docu-

mentation,

Paris

(1980).

Weill et coll. - Biochimie

generate.

Expose univers-

sitaire

de la biochimie

generale,

niveau

1

er et 2e cy-

cle.

Masson, Paris, 3e edition

(1974).

380

ПОДЗЕМНОЕ

ХРАНЕНИЕ

3.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1. Роль подземных

хранилищ

Как

для

всех продуктов, потребление которых

зависит

в

большой степени

от

климата, необходи-

мо,

чтобы

распределители природного

газа

или

сжиженного

нефтяного

газа

располагали значи-

тельными хранилищами, позволяющими противо-

стоять случайности потребления.

Однако необходимо различать случаи природ-

ного

газа

и

С.Н.Г.

Если

для

последнего проблемы

предельного потребления

и

неравномерности

по-

требления разрешимы большей частью наличием

баллонов

и

резервуаров

у

потребителей,

то для

природного

газа

это неприемлемо.

Для последнего внутрисуточная неравномер-

ность между "часами пиковой нагрузки

и

часами

провала"

не

создает

особых

проблем,

так как

газ,

находящийся

в

трубопроводах, играет

роль

буфер-

ного

запаса,

установленная часовая пиковая

на-

грузка

для

крупной транспортной сети составляет

только

порядка двадцать третью часть

от дне-

вного потребления.

Зато

другое регулирование неравномерностей

потребления делает неизбежным применение раз-

личных

способов

для

приведения

в

соответствие

ресурсов

и

потребностей. Эти способы следующие:

— хранение сжиженного природного

газа

(С.П.Г.),

который можно легко испарить

в

больших коли-

чествах

во

время

пиковых

нагрузок;

— "стирание" некоторых поставок промы-

шленным потребителям

или

наоборот дополни-

тельные

поставки потребителям, которые

"очень

нравятся";

— подземное хранение

газа:

эта

технология

по-

зволяет обеспечить:

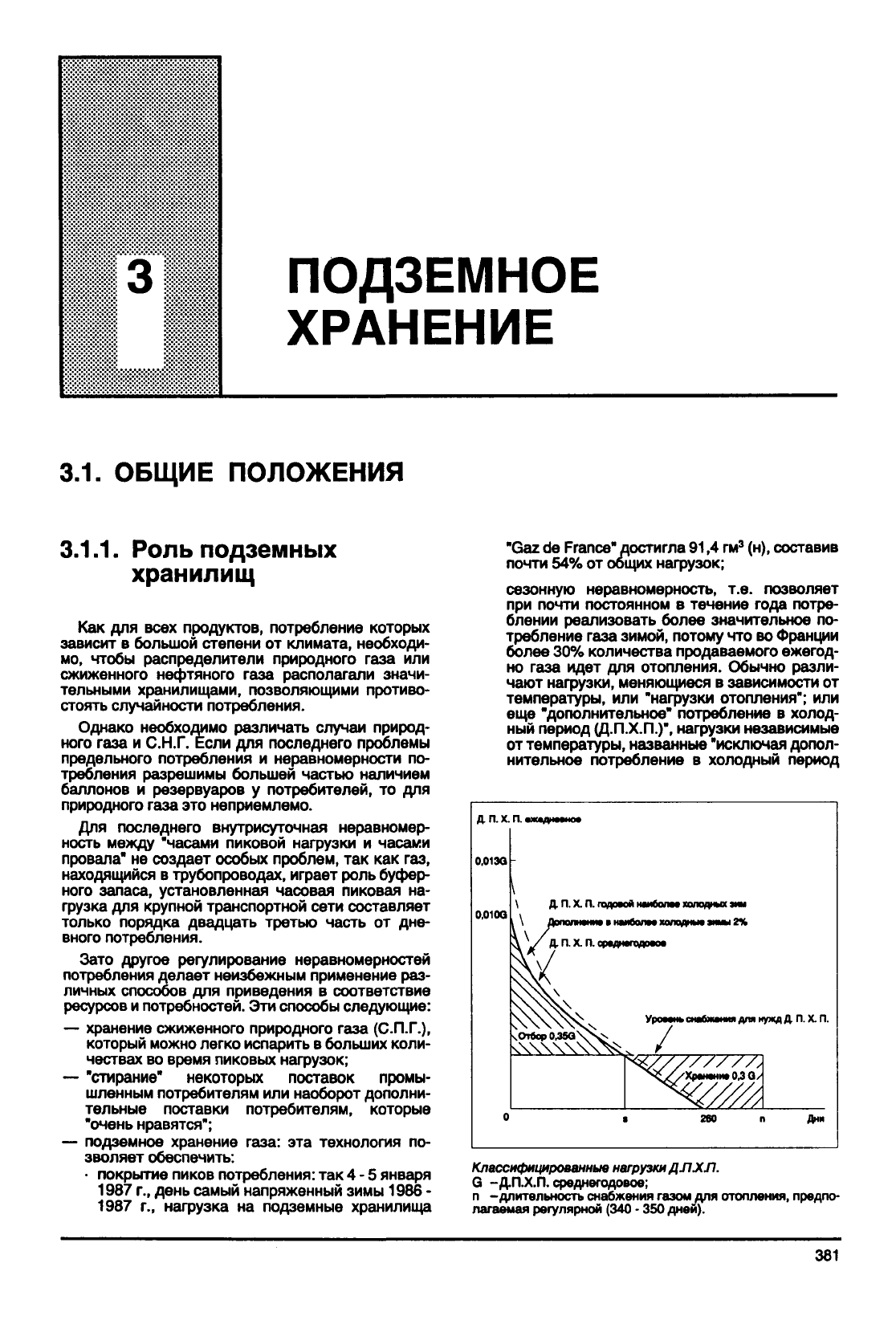

• покрытие пиков потребления:

так 4 - 5

января

1987

г.,

день самый напряженный зимы 1986

-

1987

г.,

нагрузка

на

подземные хранилища

"Gaz

de

France" достигла

91,4

гм

3

(н), составив

почти 54%

от

общих нагрузок;

сезонную неравномерность,

т.е.

позволяет

при почти постоянном

в

течение года потре-

блении реализовать более значительное

по-

требление

газа

зимой,

потому

что во

Франции

более

30%

количества продаваемого

ежегод-

но

газа

идет

для

отопления.

Обычно

разли-

чают нагрузки, меняющиеся

в

зависимости

от

температуры,

или

"нагрузки отопления";

или

еще

"дополнительное" потребление

в

холод-

ный период

(Д.П.Х.П.)",

нагрузки независимые

от температуры, названные "исключая допол-

нительное потребление

в

холодный

период

Д.

П. X.

П.

»ж»/уц»11П»

0.013Q

0.010Q

\

\

Д

П. X.

П.

годовой наиболм

холодных

зим

» ||«ИбО|Ш ПОЛОДИИ» »ИМЫ 2%

Д.

П.

X П.

ср«днвгадою*

для нужд

Д П. X. П.

Отбор

0.35Q

N\\\\\\

N

260

Дчн

Классифицированные

нагрузки

ДЛ

XII.

G

-Д.П.Х.П.

среднегодовое;

п

-длительность снабжения

газом

для отопления, предпо-

лагаемая

регулярной

(340

-

350

дней).

381

3

ПОДЗЕМНОЕ

ХРАНЕНИЕ

(И.Д.П.Х.П.)",

соответствующие в основном

промышленным потреблениям;

количество

газа,

извлекаемое из подземных

хранилищ, эксплуатируемых "Gaz de France",

в течение отопительного периода зимой 1985

-1986

достигло

5000

гм

3

(н), составляет при-

близительно 15% от годового национального

потребления;

создание

резервов безопасности, предназна-

ченных

восполнить

случайные частичные на-

рушения снабжения: "технические" резервы

(опоздание

метановозов

из-за

шторма или

технических происшествий), стратегические

резервы (частичные нарушения снабжения по

политическим или экономическим причинам).

Соответствующий расчет и продуманное упра-

вление подземными хранилищами позволяют обе-

спечить одновременно потребность неравно-мер-

ности нагрузки в зависимости от климатических

условий, таким образом, широко открывая природ-

ному газу рынок отопления, и позволяют сглажи-

вать

последствия временного дефицита ресурсов.

Потребности хранения

обычно

выражаются в

количестве полезного

газа

(см. §

3.2.3.5.:

"Дыхание") в желаемой географической зоне,

вблизи районов значительного потребления

газа

и

транспортных магистралей в пиковом расходе.

3.1.2.

Различные

типы

подземных

хранилищ

газа

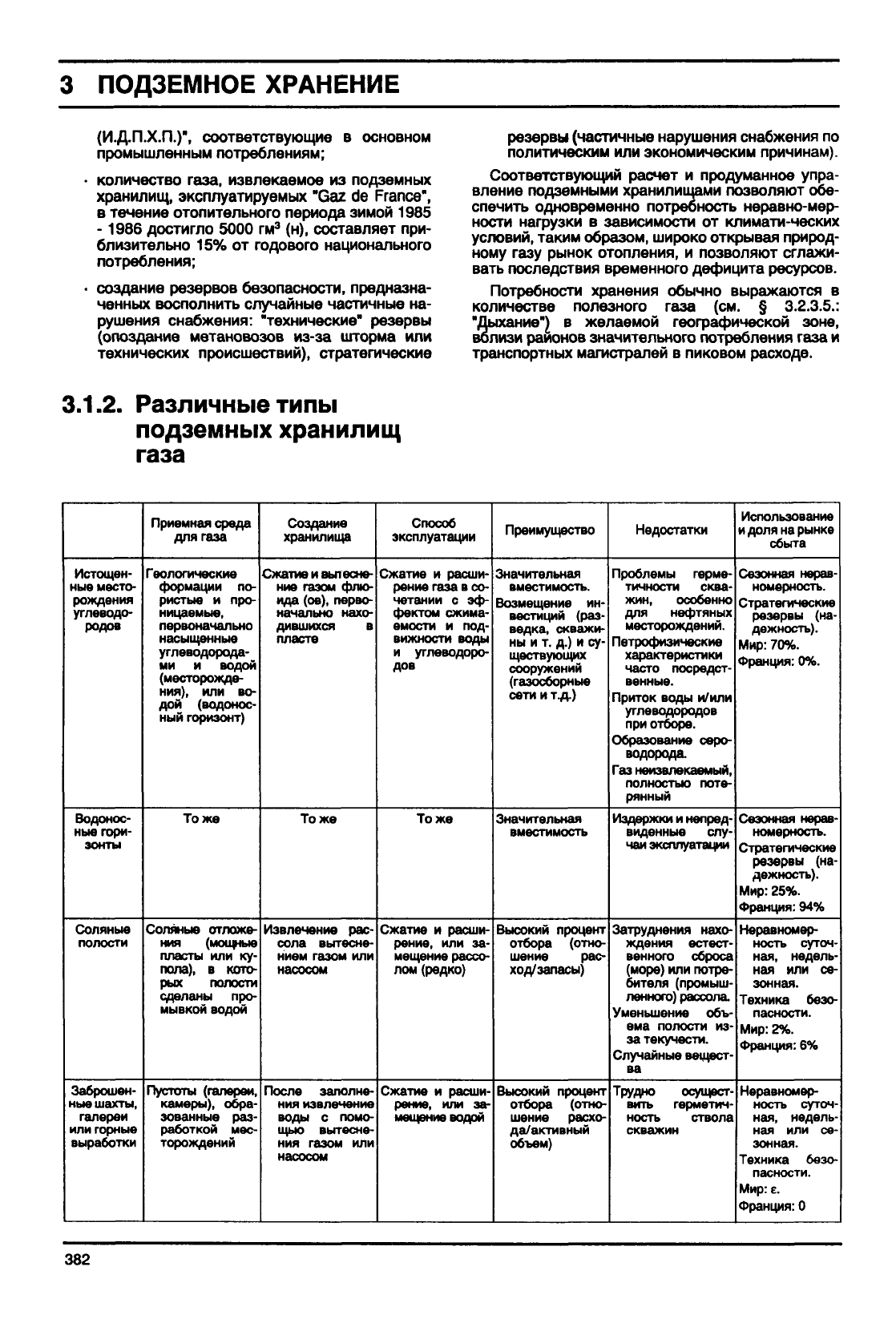

Истощен-

ные место-

рождения

углеводо-

родов

Водонос-

ные гори-

зонты

Соляные

полости

Заброшен-

ные шахты,

галереи

или горные

выработки

Приемная среда

для газа

Геологические

формации

по-

ристые

и про-

ницаемые,

первоначально

насыщенные

углеводорода-

ми

и

водой

(месторожде-

ния),

или во-

дой (водонос-

ный горизонт)

Тоже

Соляные

отложе-

ния (мощные

пласты

или ку-

пола),

в

кото-

рых ПОЛОСТИ

сделаны

про-

мывкой

водой

Пустоты

(галереи,

камеры), обра-

зованные

раз-

работкой

мес-

торождений

Создание

хранилища

Сжатие

и

вытесне-

ние газом

флю-

ида (ов), перво-

начально

нахо-

дившихся

в

пласте

Тоже

Извлечение

рас-

сола вытесне-

нием газом

или

насосом

После заполне-

ния извлечение

воды

с

помо-

щью вытесне-

ния газом

или

насосом

Способ

эксплуатации

Сжатие

и

расши-

рение

газа

в

со-

четании

с эф-

фектом сжима-

емости

и под-

вижности

воды

и

углеводоро-

дов

Тоже

Сжатие

и

расши-

рение,

или за-

мещение

рассо-

лом (редко)

Сжатие

и

расши-

рение,

или за-

мещение

водой

Преимущество

Значительная

вместимость.

Возмещение

ин-

вестиций

(раз-

ведка, скважи-

ны

и т. д.) и су-

ществующих

сооружений

(газосборные

сети

и

т.д.)

Значительная

вместимость

Высокий процент

отбора (отно-

шение

рас-

ход/запасы)

Высокий процент

отбора (отно-

шение расхо-

да/активный

объем)

Недостатки

Проблемы

герме-

тичности сква-

жин,

особенно

для

нефтяных

месторождений.

Петрофизические

характеристики

часто посредст-

венные.

Приток

воды

и/или

углеводородов

при отборе.

Образование серо-

водорода.

Газ неизвлекаемый,

полностью

поте-

Издержки

и

непред-

виденные

слу-

чаи эксплуатации

Затруднения нахо-

ждения естест-

венного сброса

(море)

или потре-

бителя (промыш-

ленного) рассола.

Уменьшение

объ-

ема

полости

из-

за

текучести.

Случайные

вещест-

ва

Трудно осущест-

вить

герметич-

ность

ствола

скважин

Использование

и

доля на рынке

сбыта

Сезонная нерав-

номерность.

Стратегические

резервы

(на-

дежность).

Мир:

70%.

Франция: 0%.

Сезонная нерав-

номерность.

Стратегические

резервы

(на-

дежность).

Мир:

25%.

Франция: 94%

Неравномер-

ность

суточ-

ная, недель-

ная

или се-

зонная.

Техника безо-

пасности.

Мир:

2%.

Франция: 6%

Неравномер-

ность

суточ-

ная, недель-

ная

или се-

зонная.

Техника безо-

пасности.

Мир:

Е.

Франция:

0

382

3

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ

3.2.

ХРАНЕНИЕ В ВОДОНОСНОМ ПЛАСТЕ

3.2.1.

Основы

хранения в

водоносном пласте.

Геологические

данные.

Эксплуатация

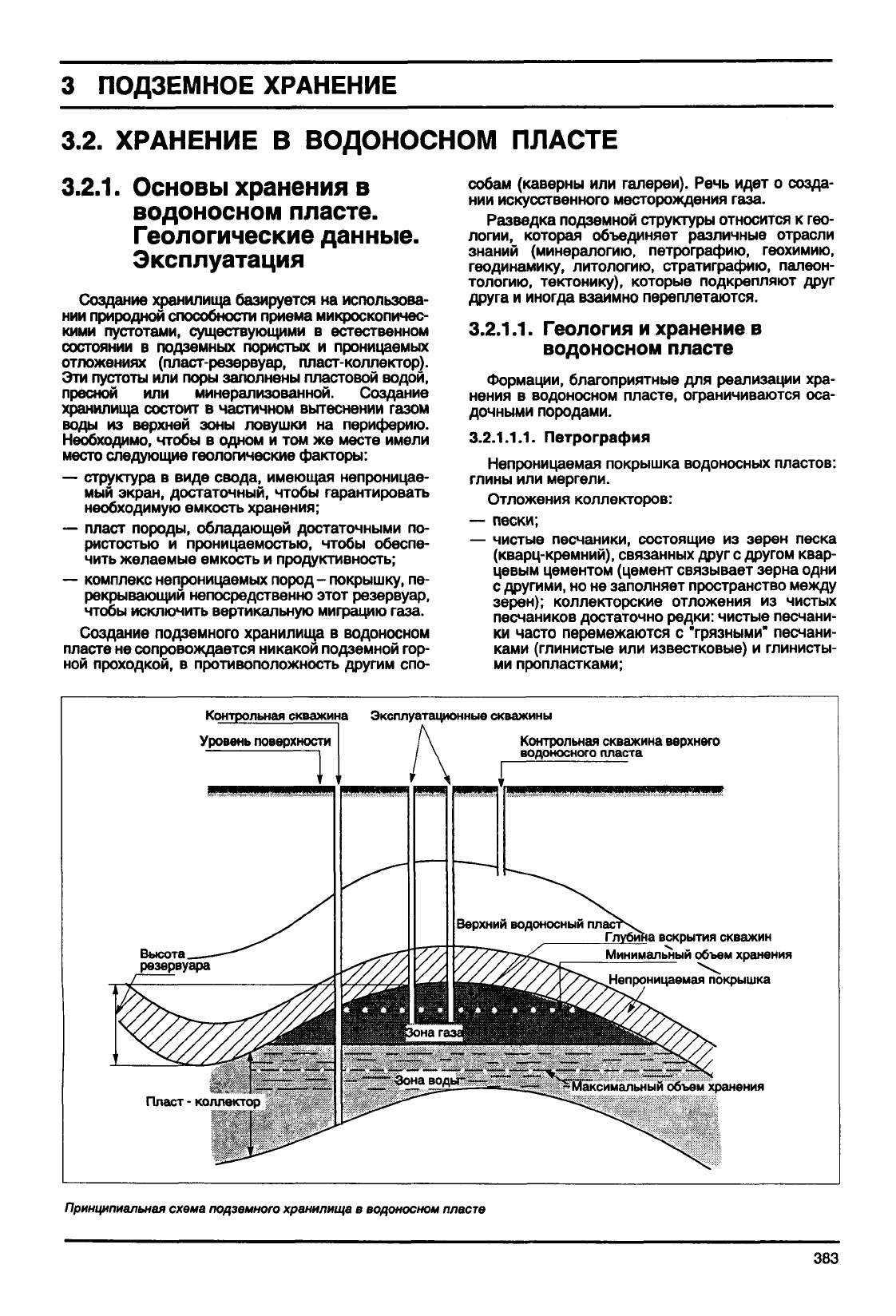

Создание хранилища базируется на использова-

нии природной способности приема микроскопичес-

кими

пустотами, существующими в естественном

состоянии в подземных пористых и проницаемых

отложениях (пласт-резервуар, пласт-коллектор).

Эти пустоты или поры заполнены пластовой водой,

пресной или минерализованной. Создание

хранилища состоит в частичном вытеснении газом

воды из верхней зоны ловушки на периферию.

Необходимо,

чтобы

в одном и том же месте имели

место следующие геологические факторы:

— структура в виде свода, имеющая непроницае-

мый экран, достаточный,

чтобы

гарантировать

необходимую емкость хранения;

— пласт породы, обладающей достаточными по-

ристостью и проницаемостью,

чтобы

обеспе-

чить желаемые емкость и продуктивность;

— комплекс непроницаемых пород- покрышку, пе-

рекрывающий непосредственно этот резервуар,

чтобы

исключить вертикальную миграцию газа.

Создание подземного хранилища в водоносном

пласте не сопровождается никакой подземной гор-

ной проходкой, в противоположность другим спо-

собам (каверны или галереи).

Речь

идет о созда-

нии искусственного месторождения газа.

Разведка подземной структуры относится к гео-

логии,

которая объединяет различные отрасли

знаний (минералогию, петрографию, геохимию,

геодинамику, литологию, стратиграфию, палеон-

тологию, тектонику), которые подкрепляют друг

друга и иногда взаимно переплетаются.

3.2.1.1.

Геология и хранение в

водоносном пласте

Формации,

благоприятные для реализации хра-

нения в водоносном пласте, ограничиваются оса-

дочными породами.

3.2.1.1.1.

Петрография

Непроницаемая покрышка водоносных пластов:

глины или мергели.

Отложения коллекторов:

—

пески;

— чистые песчаники, состоящие из зерен песка

(кварц-кремний),

связанных друг с другом квар-

цевым цементом (цемент связывает зерна одни

с

другими,

но не заполняет пространство между

зерен);

коллекторские отложения из чистых

песчаников достаточно редки: чистые песчани-

ки

часто перемежаются с "грязными" песчани-

ками (глинистые или известковые) и глинисты-

ми

пропластками;

Контрольная скважина Эксплуатационные скважины

Уровень поверхности

i

вскрытия скважин

Контрольная скважина верхнего

водоносного пласта

Минимальный объем хранения

Непроницаемая

покрышка

Пласт - коллектор ,.

•Зонаводьг—«•__£;;. ^'Максимальный объем хранения

Принципиальная

схема

подземного

хранилища в

водоносном

пласте

383