Басниев К.С. Энциклопедия газовой промышленности

Подождите немного. Документ загружается.

3

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ

— оседание поверхностных отложений, связан-

ных с уменьшением объема полостей;

— в редких случаях (нарушение требований к раз-

мерам

или эксплуатации) наблюдаются мест-

ные провалы.

3.3.3.1.

Изменение объема полостей;

текучесть каменной соли

Соль

представляет собой материал, способный

к

большим деформациям без разрушения. Область

упругости

очень

ограничена - каменная

соль

под-

вержена остаточным деформациям под действием

малейшего

девиатора напряжений (s):

8=

О--ТГ(О)1,

где

о - тензор напряжений,

Тг(о)

- след тензора а (сумма диагональных эле-

ментов),

I

- единичный тензор.

Геологический закон (изотермическая вязко-

пластичность), наиболее употребительный для ка-

менной соли, имеет вид

3

2

y3J

2

(формулы Леметра,

Менцеля и Шрейнера)

где

J

2

- второй инвариант девиатора напряжений,

5

- внутренняя переменная пластичности,

cfe

е

- тензор скоростей деформации; е = —,

at

а,

Э, К - параметры, зависящие от свойств соли

(кристаллизация, примеси и

т.д.).

Обычно

0,2

< а < 0,5

2,0

< р < 4,0

Значения параметров (а, р\ К) получаются при

обработке экспериментов по ползучести цилинд-

рических образцов,

выточенных

из центральной

части кернов,

полученных

при бурении скважин.

Эксперимент

по ползучести состоит в определе-

нии продольной деформации (относительного уд-

линения) как функции времени при постоянных, но

различных между собой, продольном и попереч-

ном направлениях.

Для эксперимента по ползучести (s - const) за-

кон Леметра, Менцеля и Шрейнера принимает вид

. 3

е

= =

•№•

г° (формула Леметра,

Борези и

Деера).

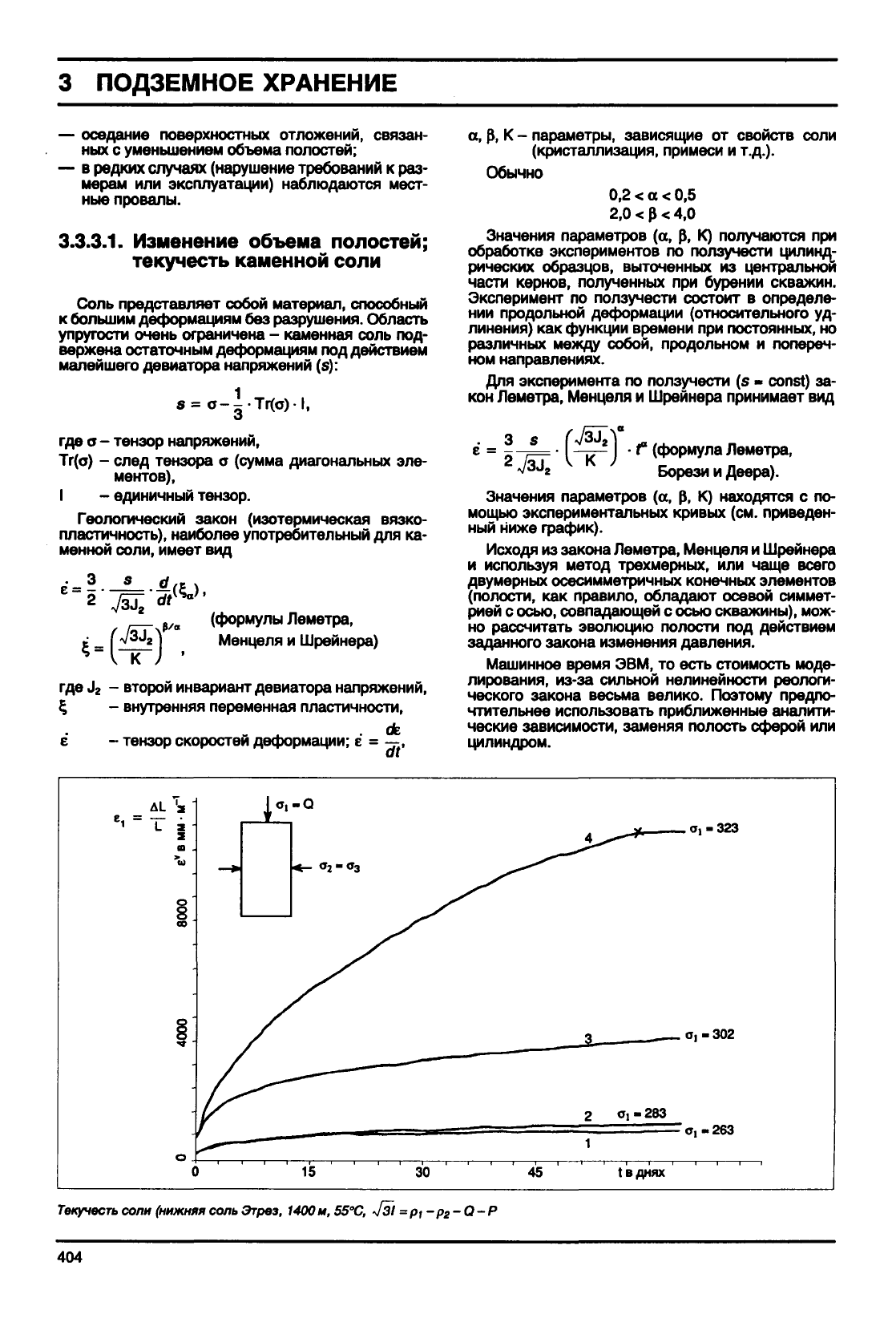

Значения параметров (а, р\ К) находятся с по-

мощью экспериментальных

кривых

(см. приведен-

ный ниже график).

Исходя из закона

Леметра,

Менцеля и Шрейнера

и

используя метод трехмерных, или чаще всего

двумерных осесимметричных конечных элементов

(полости, как правило, обладают осевой симмет-

рией

с осью, совпадающей с

осью

скважины), мож-

но рассчитать эволюцию полости под действием

заданного закона изменения давления.

Машинное

время ЭВМ, то есть стоимость моде-

лирования, из-за сильной нелинейности реологи-

ческого закона весьма велико. Поэтому предпо-

чтительнее использовать приближенные аналити-

ческие

зависимости, заменяя полость сферой или

цилиндром.

AL

1

L

у

2

*

ш

.

§

:

ао

'

4000

-

о .

С

/

К

>

i

-Q

<*-

°г

15

-о

3

—-—

•

30

,

45

4,

2

1

****

_ •——

о, -283

t

в днях

-о

- 0!

,-323

-302

Текучесть

соли

(нижняя

саль

Этрез,

1400м,55"С,

Js\ =p,-p

2

-Q-P

404

3

ПОДЗЕМНОЕ

ХРАНЕНИЕ

Изменение

объема изолированной сферической

полости

в

бесконечном изотропном пространстве,

подчиняющемся закону

Леметра,

Менцеля

и

Шрей-

нера,

описывается уравнением

а-1

где

Э+1

•№)'

кр,

Р

т

-

геостатическое давление

на

уровне

центра

полости,

Р

-

среднее давление

внутри

полости,

AV Г

dV

Vdu

du,

V

-

полный

объем

полости (сумма

объемов

от-

стойника, остаточного рассола

и

свободно-

го объема

газа).

Это аналитическое выражение

для

вязкоплас-

тического

случая

дает хорошее представление

об

изменении

объема полости

за

исключением пери-

ода

сильного

изменения давления,

или

сразу

по-

сле него.

Различными авторами предложены другие

ме-

нее

простые аналитические решения для нелиней-

ной вязкопластичности.

Лабораторные эксперименты

выполняются

по

необходимости

на

гетерогенных образцах; таким

образом,

параметры реологических законов, осно-

ванные

на этих экспериментах, имеют дисперсный

характер.

Поэтому необходимо

выполнять

экспе-

рименты непосредственно

на

месте.

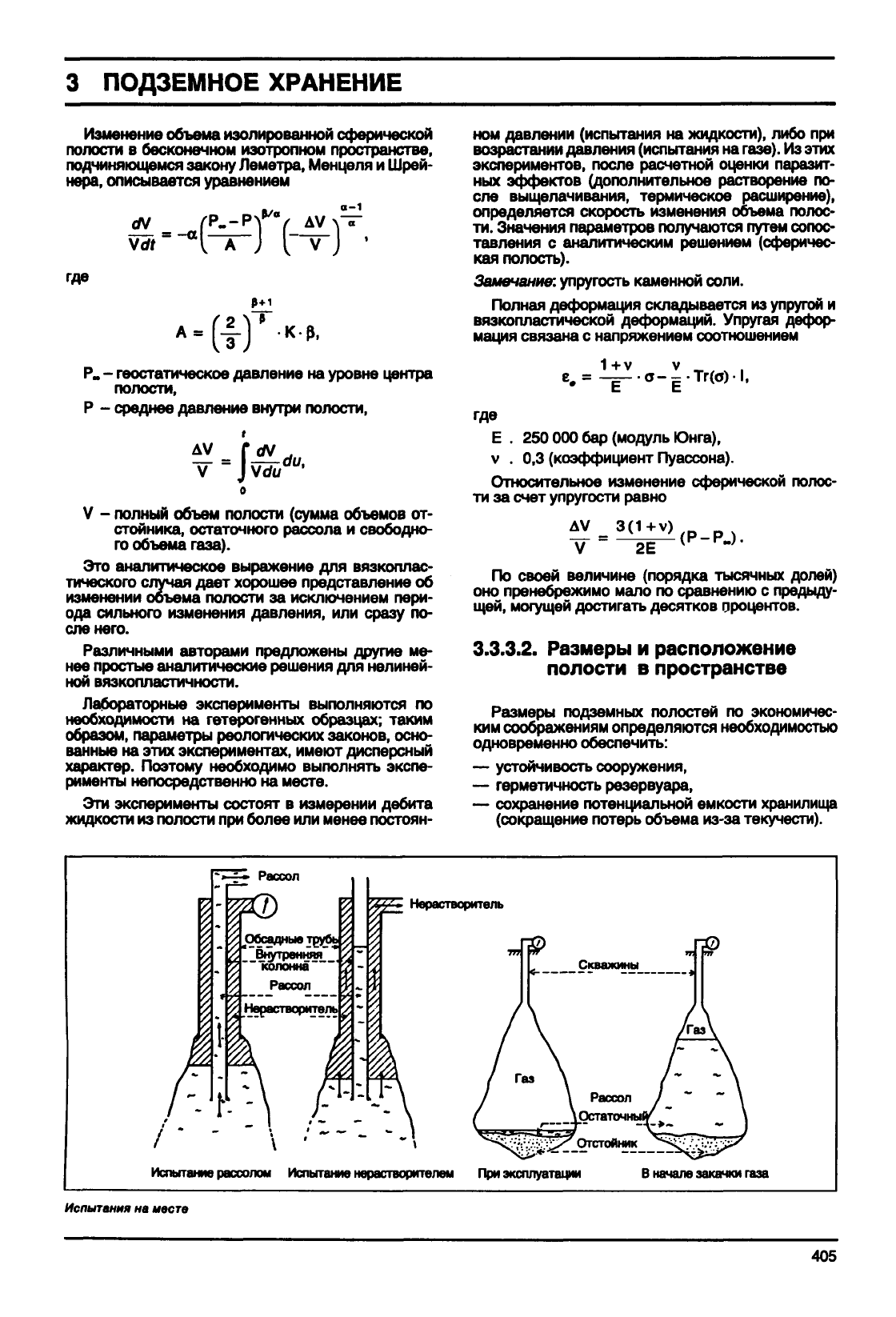

Эти

эксперименты состоят

в

измерении дебита

жидкости из полости при более или менее постоян-

ном давлении (испытания

на

жидкости),

либо

при

возрастании давления (испытания на

газе).

Из этих

экспериментов, после расчетной оценки паразит-

ных эффектов (дополнительное растворение

по-

сле выщелачивания, термическое расширение),

определяется скорость изменения объема полос-

ти.

Значения параметров

получаются

путем сопос-

тавления

с

аналитическим решением (сферичес-

кая полость).

Замечание:

упругость

каменной соли.

Полная деформация складывается из упругой

и

вязкопластической деформаций. Упругая дефор-

мация связана

с

напряжением соотношением

е.

= -=-о--Тг(о)1,

где

Е . 250 000 бар

(модуль

Юнга),

v

.

0,3 (коэффициент Пуассона).

Относительное изменение сферической полос-

ти за счет упругости

равно

AV 3(1+v)

V

=

-2E-

(P-PJ.

По своей величине (порядка

тысячных

долей)

оно пренебрежимо мало

по

сравнению

с

предыду-

щей,

могущей достигать десятков процентов.

3.3.3.2.

Размеры и расположение

полости в пространстве

Размеры подземных полостей

по

экономичес-

ким

соображениям определяются необходимостью

одновременно обеспечить:

—

устойчивость

сооружения,

—

герметичность резервуара,

—

сохранение потенциальной емкости хранилища

(сокращение

потерь объема из-за текучести).

Рассол

Обсадные

jpjgSb

Внутренняя

""колонна""

Рассол

'л

Нерастворитель

А

Нерастворитель

Скважины

Испытание

рассолом

Испытание

нерастворителем

При

эксплуатации

В

начале закачки газа

Испытания

на

месте

405

3

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ

3.3.3.2.1.

Устойчивость в отношении

предупреждения

разрушений

3.3.32.1.1.

Учет

опасностей

Массивная структура соли иногда кажется очень

однородной,

вместе с тем она

бывает

неоднород-

ной,

если содержит нерастворимые блоки, такие

как

мергели или ангидрид, или, если она представ-

лена

слоистыми пропластками. Поэтому условимся

отличать

проблемы устойчивости, связанные с со-

лью как таковой, от тех, которые вызваны неодно-

родностью материалов и расположением вблизи

пород,

вмещающих массив соли.

3.3.32.1.1.1.

Разрушение

сопи как

таковой

Соль

является

материалом очень тягучим, кото-

рый может выдерживать значительные деформа-

ции без разрыва, однако разрушение становится

возможным:

— если минимальное давление в полости слишком

низкое,

— если снижение

давления

в полости слишком

быстрое,

— если деформация превосходит некоторый пре-

дел. Эта последняя предельная точка спорная и

никогда

не будет установлена в полостях храни-

лищ, даже в таких, которые представлены очень

значительной конвергенцией (случай Эминанса).

Разрушения опор

шахт

после сильной деформа-

ции наблюдаются часто, но необходимо отме-

тить, что в этом

случае

противодавление нуле-

вое и степень извлечения (отношение вынутого

объема к полному объему) часто очень высокая.

3.3.32.1.12. Разрушение, связанное с неоднород-

ностью

и

расположением

вблизи вме-

щающих пород

Если

не соблюдена достаточная "перемычка" со-

ли на стенке или на кровле (или еще и сбоку, в слу-

чае полостей, расположенных на окраине купола),

то по этой причине возможно "сдувание" (обвалива-

ние в связи с плохим сопротивлением растяжению

вмещающих пород, особенно ангидритов).

В полостях хранилищ, где это явление наблюда-

лось, последствия

были

очень незначительными,

но в

случае

эксплуатации галерей на небольшой

глубине нередки разрушения вплоть до полного

обрушения поверхности. При таких разрушениях

могут

иметь место непоправимые последствия в

результате взаимодействия соли с водоносным го-

ризонтом.

3.3.3.2.12. Требования к размерам с точки зрения

предупреждения разрушения

Форма:

избегать плоской кровли большой протя-

женности,

выбирать компактную геометрию (близ-

кую к сфере) или слабое радиальное распростране-

ние (вертикальные цилиндры).

Коэффициент извлечения, расстояния между по-

лостями: часто дают определение типичного крите-

рия:

отношение

раостопшя

между осями

двух

со-

седних полостей к сумме их наибольших

горизон-

тальных

протяженностей должно

быть

больше

определенной величины, зависящей от инженерно-

геологических характеристик массива

Достаточная перемычка соли между полостью и

породами,

вмещающими массив соли.

Надлежащее

расстояние между полостями и во-

доносными горизонтами.

Не слишком низкое минимальное давление.

Ограниченная скорость снижения давления.

3.3.3.ZZ

Герметичность

Герметичность хранилищ углеводородов в соля-

ных полостях обеспечивается непроницаемостью

больших массивов соли. Максимальное давление

хранимого

флюида

должно

быть

ниже

давления

ш-

дроразрыва у башмака обсадной колонны. Это

давление гидроразрыва может достигать градиен-

тов порядка от 2,2 до 2,3 а с учетом коэффициента

запаса максимальное давление хранимых

флюидов

соответствует градиентам, обычно заключенным

между 1,6 и 2.

&3.3.Z3.

Сохранение потенциальной

емкости

хранилища

Соляные

полости испытывают потери объема

(вероятно слишком малые,

чтобы

быть

заметными в

короткий

срок, принимая во внимание геологичес-

кий

масштаб времен) вследствие тягучести камен-

ной соли. Это то, что называют неудачным образом

явлением текучести. Скорость уменьшения объема

зависит от разности между горным и внутренним

давлениями. Эта разность обычно пропорциональ-

на глубине, не следует размещать полости на слиш-

ком

большой глубине.

Однако лабораторные испытания и испытания на

объектах показали, что тягучесть соли, которая

имеет естественную склонность к текучести, значи-

тельно

меняется для различных массивов.

В заключение инженер, занимающийся размеще-

нием соляных полостей, должен для постоянства

емкости

сооружения заботиться о:

— размещении полостей в массивах мало тягучей

соли;

испытания на текучесть, проведенные в

лаборатории на образцах, отобранных во время

бурения разведочных скважин, позволяют полу-

чить параметры закона устойчивости, например,

типа закона Леметра, Менцеля и Шрайнера, не-

обходимые для любой модели прогнозирования

текучести полостей,

— не выбирать слишком большие глубины: каковы

бы ни

были

свойства хранимого углеводорода,

2000 м представляются максимальными (глуби-

на полостей для хранения газа обычно заключа-

ется между /00 и 1700 м),

— назначать минимальное рабочее давление до-

статочно высоким,

— исключать бесполезный простой каверны при

низком

давлении (правила эксплуатации).

3.3.4.

Термодинамические

аспекты хранения

газа

в

полостях: модель

эксплуатации

Особый темп эксплуатации полостей; высокая

амплитуда изменений давления, значительные тем-

пы отборов, вызывают несколько технических про-

406

3

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ

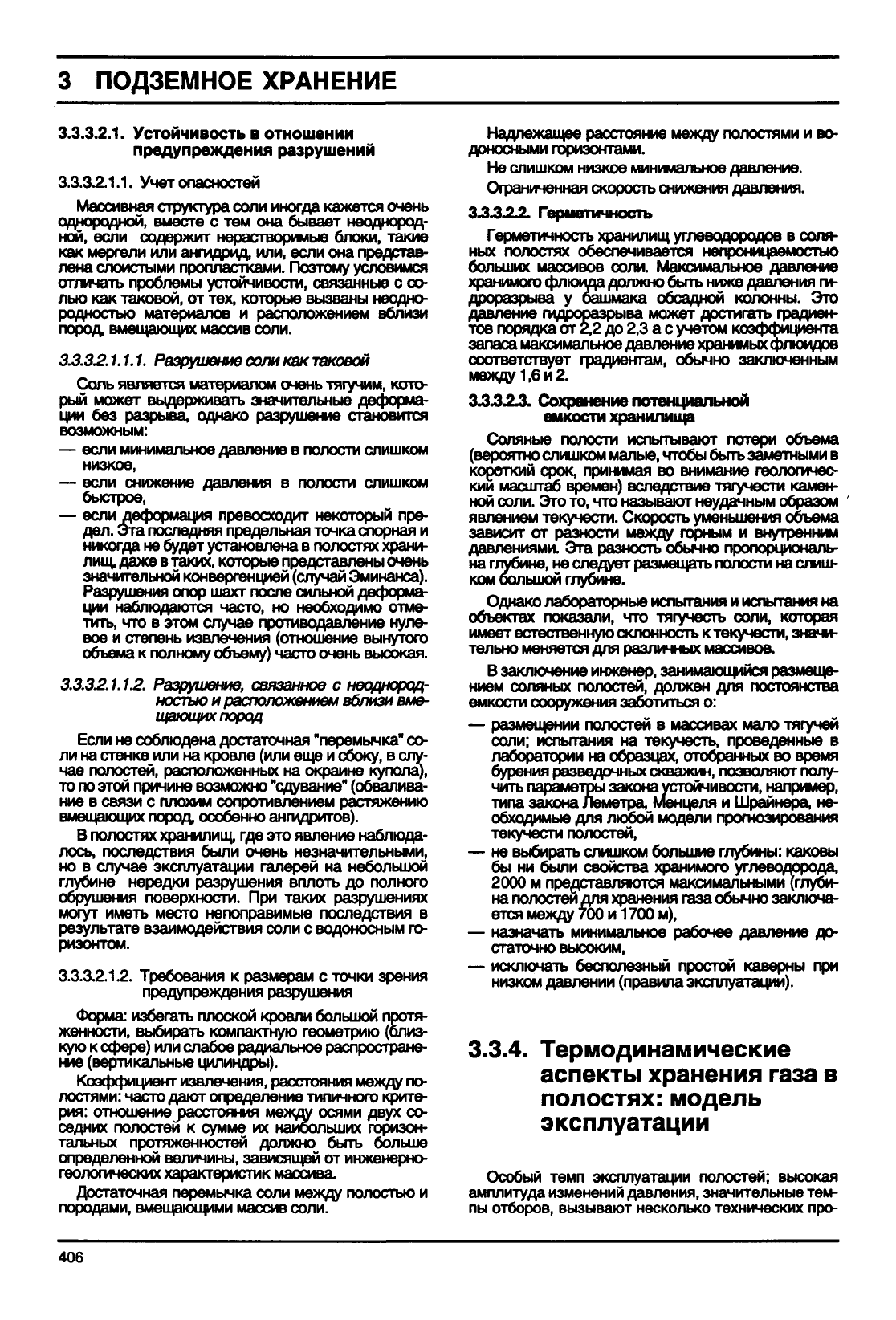

Сталь

(трубы)

Цемент

(затвердевший раствор)

Осадочные

породы

(соли, ангидрид, исключая

кварцит)

Каменная

соль

(галит)

Ангидрид

Теплопрово^асть

48

1-1.5

1.4-2.5

5

- в при

ЗО°С

4

- 5 при 70°С

4,7

Удельная

теплоемкость

430

1 000 -1 700

700-1500

880

520

Плотность

(кг

•

м"

3

)

7800

2000-3000

1500-2500

2165

2960

Технические

характеристики

различных

материалов

скважин и пород.

Местность и горизонт

Терсанн:

Поверхность - кровля стампийского яруса

Стампийский

ярус

Сануазский

ярус (серия

соляных

горизонтов А и В)

Этрец:

Поверхность

-

кровля

верхней соли Н4

Верхняя

соль,

кровля

Н4-

кровля

промежуточной серии

Промежуточная серия -

кровля

нижней соли Н6

Сануазский

ярус

(нижняя

соль)

Приблизительные

глубины

(в м, от поверхности земли)

0-900-1050

900-1

050

-1

390 -1 550

1 390 -1 550

-1510-1

700

0-650-700

650-700

-1

100-1 150

1 100-1 150

-1300-1350

1 300 -1 350

-1900-2000

Геотермический

градиент (К м-

1

)

0,035

0,05

0,0168

0,045

0,015

0,027

0,017

т

тт*тг

2,2

1.54

4,66

1.9

5,7

3,15

5

Теплопроводность

и

геотермический

градиент

отложений

районов

Этрец

и Терсанн.

блем.

Эти проблемы, характерные для хранилищ

газа

в полостях, эксплуатируемых при снижении

давления, проявляются при отборах

газа

с

высо-

ким

темпом снижения давления и температуры в

полости и усугубляются в скважинах потерями

давления и риском образования гидратов. В са-

мом

деле, газ увлажняется во время пребывания

в полости в связи с присутствием остаточного

рассола на дне полости. Эксперимент показыва-

ет,

что влагосодержание (200 - 400 мг на м

3

(н)),

замеренное

на устье скважины при отборе

газа

остается

ниже влагоемкости в условиях дна поло-

сти

(500 -1500 мг на м

3

(н)); сильная гигроскопич-

ность хлористого натрия в основном объясняет

этот

результат. Высокие требования транспорта

(50

мг на м

3

(н)) требуют обязательное использо-

вание колонн гликолевой осушки.

Для того

чтобы

предусмотреть, а

затем

и опти-

мизировать рабочие характеристики полостей,

можно применять модель эксплуатации, позволя-

ющую рассчитывать изменение:

— объема свободного

газа

в полости (механичес-

кий

аспект, см. §

3.3.3.1),

— средних давления и температуры в полости,

— давления и температуры в любой точке сква-

жины.

Такая модель должна

учитывать

теплообмен

между

газом

и породами. Необходимо решение

уравнения теплопроводности (теплоотдача через

проводимость в породах) и достоверное знание ге-

отермического

градиента (полученного путем тер-

мометрии,

выполненной через несколько недель

после окончания бурения скважин),

тепловых

свойств пород и технических элементов скважин.

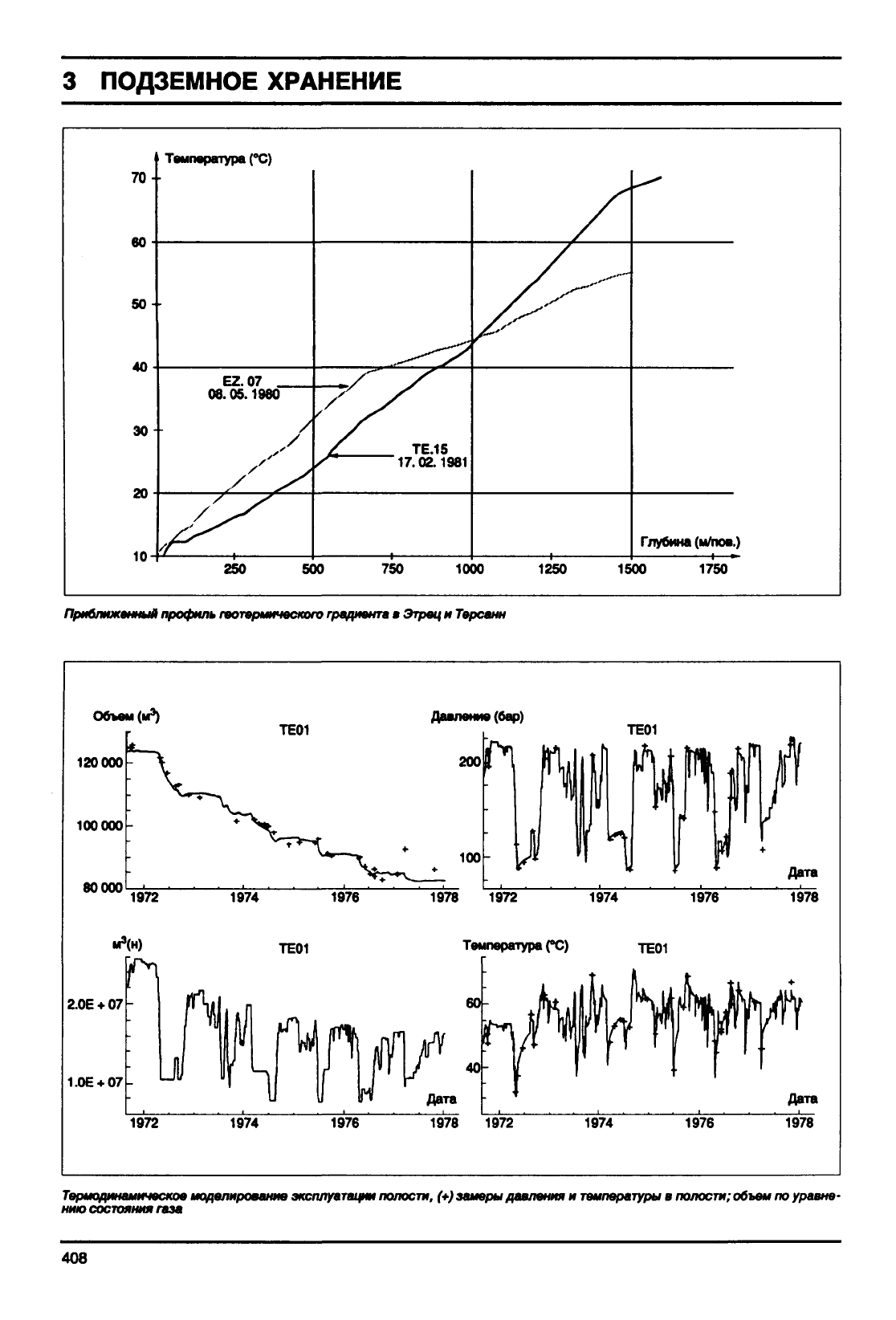

Примеры результатов моделирования с помощью

такой

модели представлены на рисунках с. 408.

407

3

ПОДЗЕМНОЕ

ХРАНЕНИЕ

70-

60-

50-

40

30-

Oft

•

10-

Температура

(°С)

E2.07

08.05.1980

у

250

500

У

ТЕ.15

17.02.1981

750

1000

/

/

1250

/

'

Глубина

(м/noe.)

1500

1750

Приближенный

профиль

геотермического

градиента

в

Этрец

и

Терсанн

100000

80000

1972

2.0Е

+

07

1.0Е

+

07

1972

Дата

1974 1976 1978

1972

1974

1976

1978

ТЕ01

Температура

("С)

ТЕ01

Дата

1974 1976 1978

1972

1974

1976 1978

Термодинамическое

моделирование

эксплуатации

полости,

(+)

замеры

давления

и

температуры

в

полости;

объем

по

уравнв-

i

состояния

газа

408

3

ПОДЗЕМНОЕ

ХРАНЕНИЕ

1

Температура

(°С)

60

50

40

30

-

45,000

-

85,000

* J

полость

устье

скважин

полость

устье

скважин

45,000

м»(н;

13

л

Ъг*

14

1

Х

Давление(бар)

100

150

200

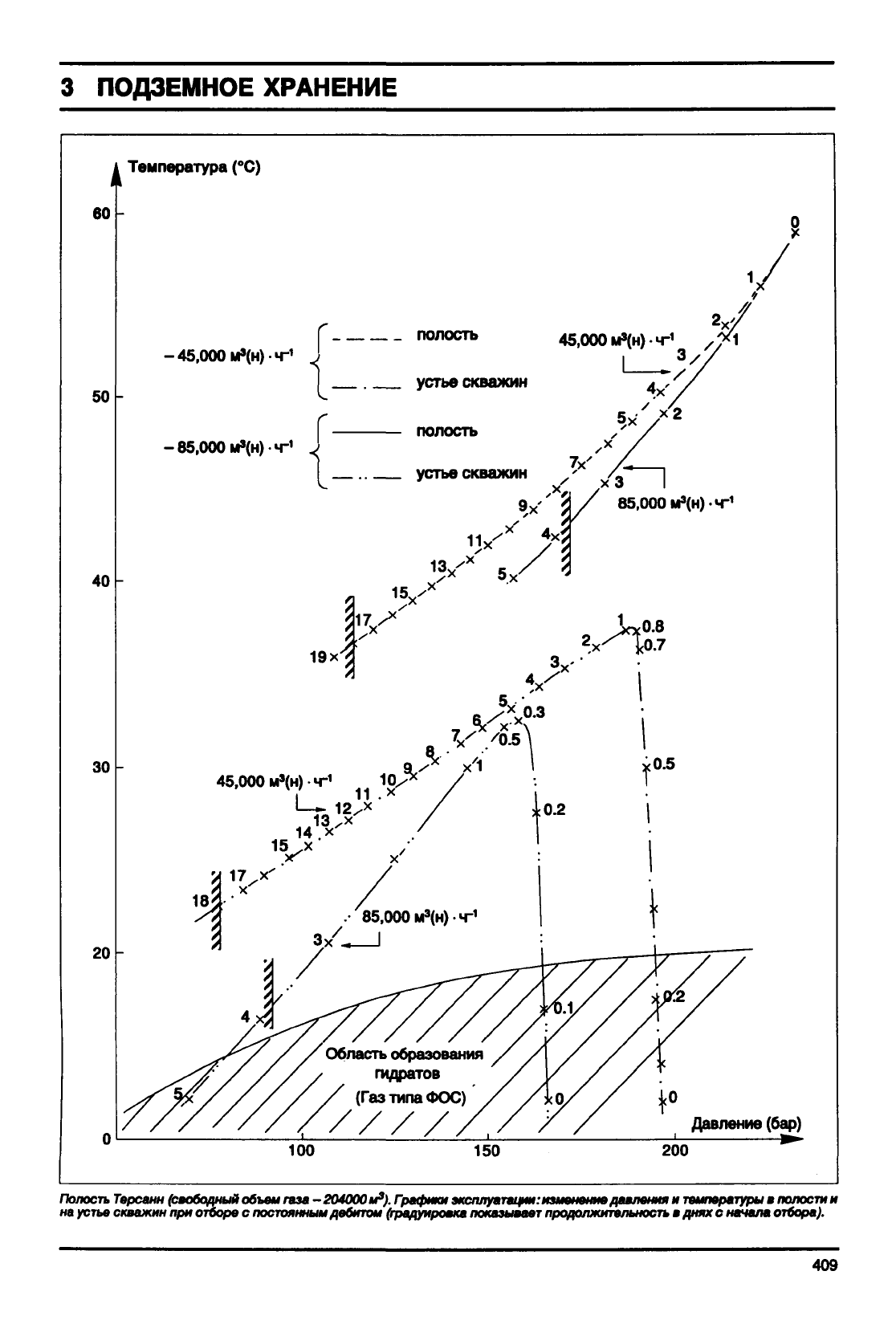

Полость

Тврсанн

(свободный

объем

газа

-204000м

3

).

Графики

эксплуатации:измв1

на

устье

скважин

при

отборе

с

постоянным

дебитом

(градуировка

показывает

продолжительность

в

днях

с

начала

отбора).

i

давления

и

температуры

в

полости

и

409

3

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ

3.3.5.

Наблюдение

за

полостями; контроль

за

эксплуатацией

Эксплуатационный контроль состоит в замере

различных величин (например, давления и темпе-

ратуры на устье скважины), от которых зависит хо-

рошая

работа установок на поверхности (осушка,

компрессия

и

т.д.),

а также в более специфических

замерах,

чтобы

обеспечить целостность подземно-

го

сооружения, и в наблюдении за изменением его

свободного для газа объема.

Свободный

для газа объем может

быть

получен

из

уравнения состояния

газа:

PV = S-^Z T

•о

с:

—

замерами средних для полости давления

и

тем-

пературы газа (каротаж),

—

учетом того, что запасы (S)

-

есть интеграл за-

меренных расходов

газа.

Ввиду погрешностей измерения (порядка про-

цента),

погрешность запасов увеличивается при-

близительно

с

1%

в

конце создания хранилища

(первая закачка газа) до почти 20%

в

конце деся-

того полного цикла закачка-отбор.

Метод

мечения газа индикатором (например, во-

дородом) позволяет

получить

непосредственно за-

пасы

с

погрешностью порядка процента.

Исходя

из

погрешностей измерения давления

(порядка 1%), абсолютной температуры (несколь-

ко

тысячных

долей)

и

особенно коэффициента

сжимаемости

газа (от порядка 1 - 2% для давлений

порядка 100 бар,

до

5% для давлений выше 200

бар),

погрешность определения объема составит

от 5 до 7% (по сравнению

с

запасами, полученными

индикаторными методами).

Начальный

свободный

объем газа

(в

конце пер-

вой закачки газа) может

быть

оценен тремя мето-

дами:

—

эхометрия (замер

формы

локатором), осуще-

ствляемая перед закачкой газа (полость

с

рас-

солом);

замер положения границы раздела газ-

рассол

в

конце закачки газа (уу-каротаж

и

ин-

клинометрия) позволяет по объему, определен-

ному

с

помощью эхометрии, определить свобод-

ный объем газа (погрешность до 6%),

—

учет извлекаемого рассола,

» §1

Глубина

(н/пи

1400

1450

1500

1550

>

-1400

1450

I

Радиус (i

40

30 20 10

1500

Глубина

(MrteaJ

1550

Размыв прямой.

Размыв

обратный.

410

3

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ

— уравнение состояния

газа

с учетом количества

газа

и замером давления и температуры в кон-

це

закачки

газа

(погрешность 7%).

Примечание:

Можно

проводить эхометрию во время эксплуа-

тации

(эхометрия в

газе)

в полостях, центральные

трубы

которых, необходимые для извлечения рас-

сола во время закачки

газа,

извлечены под давле-

нием

("snubbing") или опущены на дно.

3.3.6.

Размыв полостей

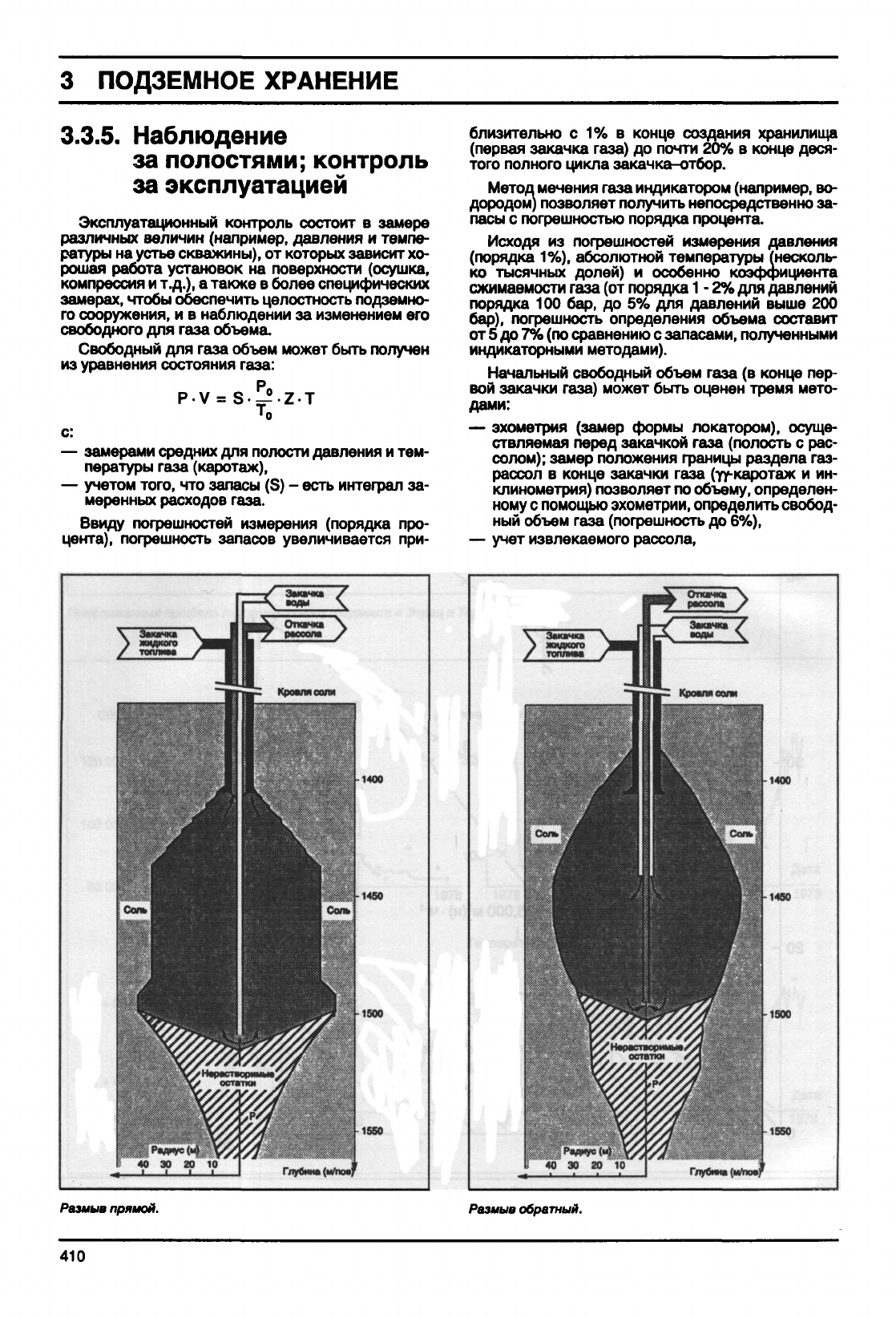

Вымывание

полостей осуществляется пресной

или слабо соленой водой начиная от скважины, ко-

торая в дальнейшем используется для эксплуата-

ции.

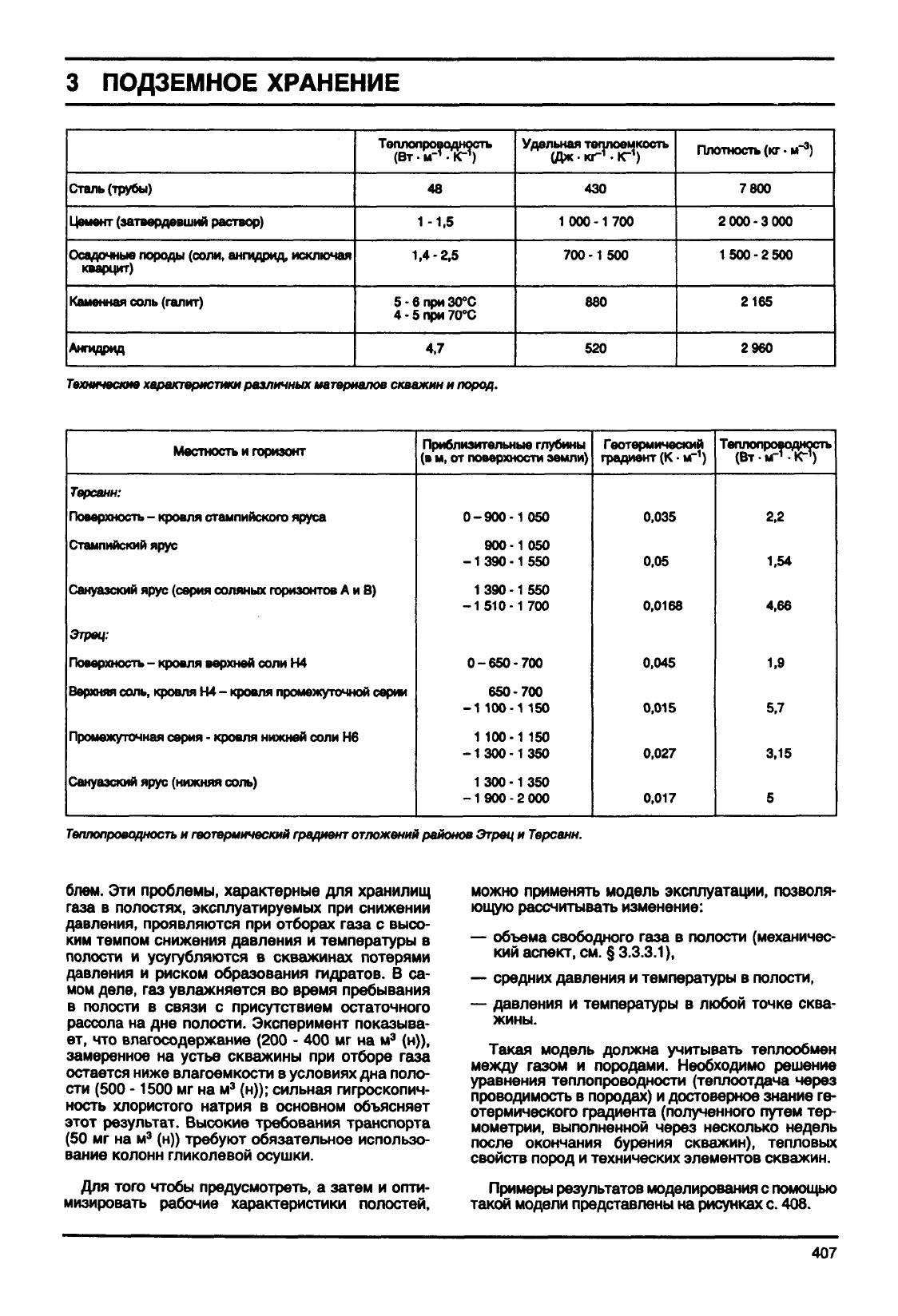

Два процесса размыва схематизированы на

стр.410.

Глубины

башмаков колонн для закачки

воды

и

возврата рассола должны время от времени умень-

шаться в соответствии с подъемом

уровня

нераство-

римых остатков, которые осаждаются на дно полос-

ти,

размыв организуется отдельными "проходами"

путем

маневрирования трубами, осуществляемого с

помощью легкой буровой установки ("pulling unit").

Эхометрия

(замер

формы

локатором), осуществляе-

мая

после окончания определенного этапа размыва,

позволяет контролировать развитие полученной

формы

(см.

рисунок напротив).

Изменение

формы

кровли контролируется с по-

мощью инертного флюида, находящегося в контак-

те

с

солью

(жидкое топливо или пропан).

Программы расчета, более или

менее

сложные,

позволяют моделировать развитие

формы

плоско-

сти.

Они базируются на изучении конвекционного

движения (развивающегося с начала закачки

воды); баланса масс

(воды

и соли) и кинетики рас-

творения хлористого натрия.

По своему принципу обратный размыв позволя-

ет

получить

рассол с более высоким содержанием

хлористого натрия (290 - 310 кг

•

м"

3

) по сравнению

с

техникой прямого размыва (230 - 285 кг

•

иг

3

).

Продолжительность размыва одной полости

объемом

300000

м

3

может изменяться от 1,5 лет

при расходах

воды

300 м

3

•

ч~

1

до приблизительно

5

лет при расходах порядка 90 м

3

•

ч~

1

.

Лучше

проводить размыв полостей одновремен-

но, чем последовательно (выше коэффициент уве-

личения объема и меньше потери напора).

Примечание:

Расход получаемого рассола немного ниже рас-

хода нагнетаемой

воды

(приблизительно

97%).

3.3.7.

Эксплуатационное

газовое

оборудование

3.3.7.1.

Скважины

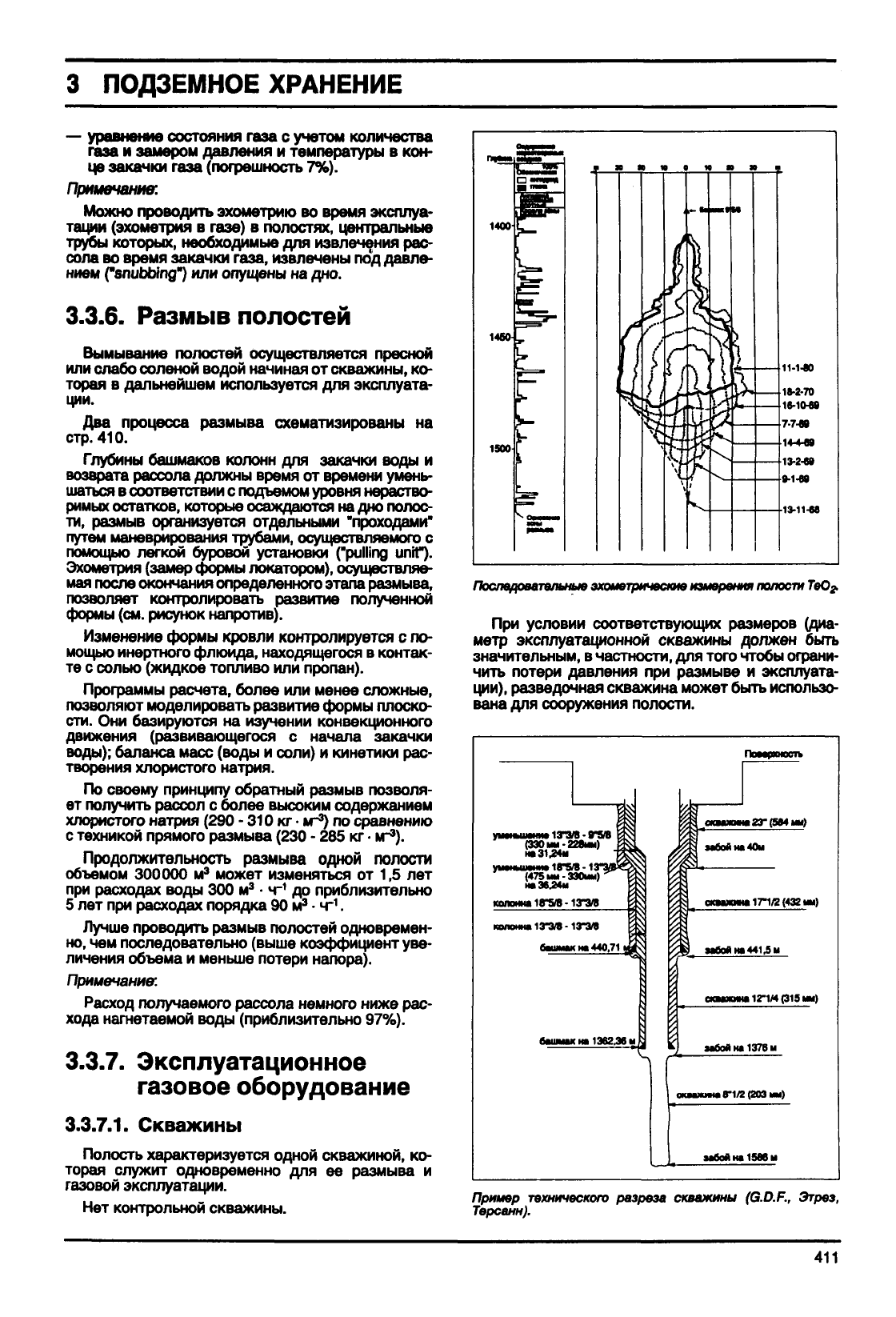

Полость характеризуется одной скважиной, ко-

торая служит одновременно для ее размыва и

газовой эксплуатации.

Нет

контрольной скважины.

Последовательные

эхоштрическио

измерения

полости

TeOg.

При условии соответствующих размеров (диа-

метр

эксплуатационной скважины должен

быть

значительным, в частности, для того

чтобы

ограни-

чить

потери давления при размыве и эксплуата-

ции),

разведочная скважина может

быть

использо-

вана для сооружения полости.

Помромость

уммашцпц

13*3/8 • 9*8/8

(330

ни-228мм)

на 31,24м

yiMHiuwmt

18*5/8-13

_

(475мм-ЗЭ0мм)-

иа 3624м

колонн»

18*38 -13*3/8

колонна

13*3/8 -13*3/8

башмак

на

440,71

&к

башмак

ml

362.36

м

Ф

23* (564 мм)

Мбойна40м

7*1/2 (432 мм)

мбой

на

441,5м

121/4(315

ми)

аабой

на

1376

м

8-1/2 (203

мм)

мбойна15Ввм

Пример

технического

разреза

скважины

(G.D.F.,

Этрез,

Терсанн).

411

3

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ

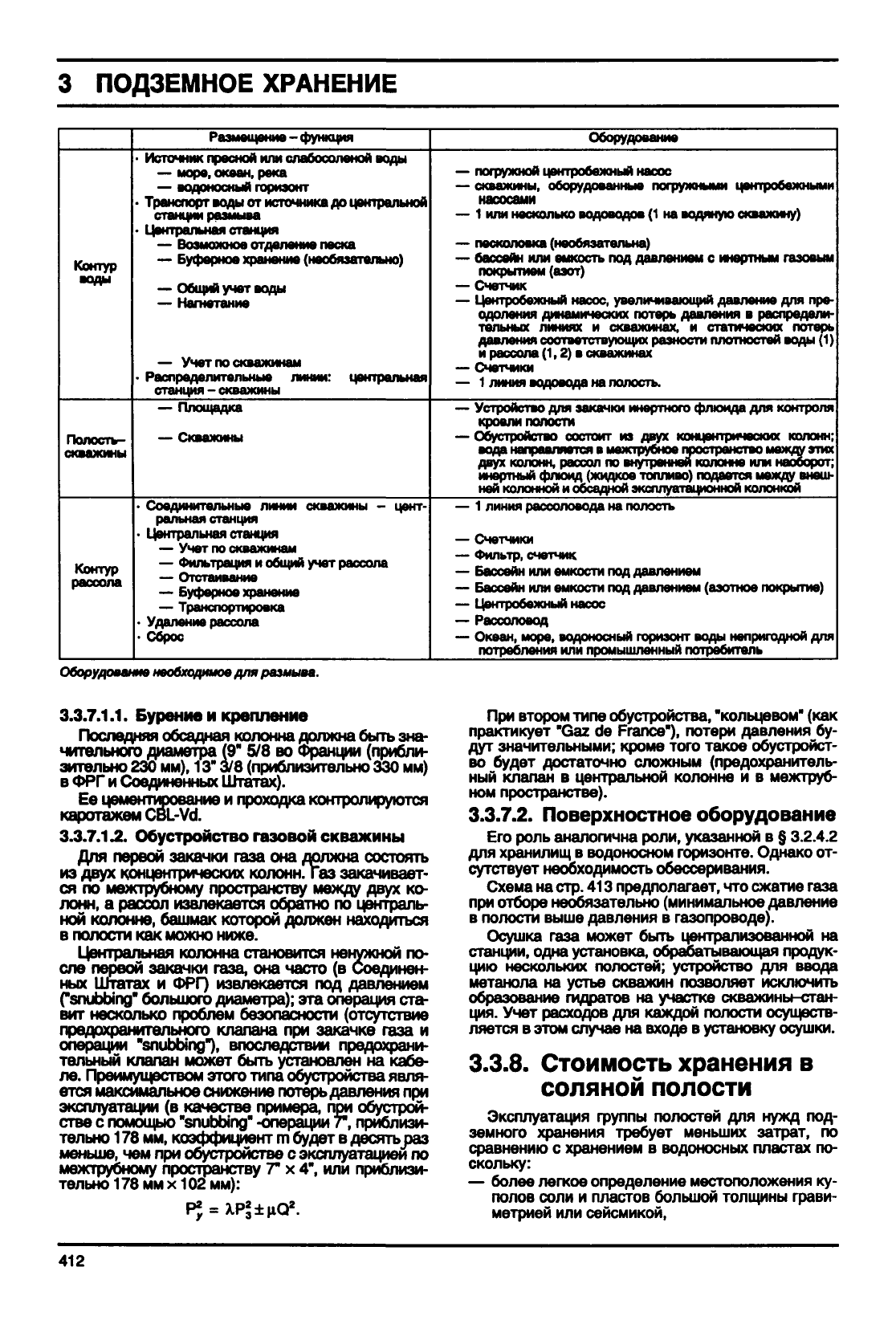

Размещение

- функция

Источник пресной или слабосоленой

воды

—

море,

океан,

река

— водоносный горизонт

Транспорт

воды

от источника до центральной

станции размыва

Центральная станция

— Возможное отделение

песка

— Буферное хранение (необязательно)

— Общий учет

воды

— Нагнетание

— Учет по скважинам

Распределительные линии: центральная

станция - скважины

Оборудование

погружной центробежный насос

скважины, оборудованные погружными

насосами

Контур

— 1 или несколько

водоводов

(1

на

водяную

скважину)

— песколовка (необязательна)

— бассейн или емкость под давлением с инертным газовым

покрытием

(азот)

— Счетчик

— Центробежный насос, увеличивающий давление для пре-

одоления динамических потерь давления в распредели-

тельных

линиях и скважинах, и статических потерь

давления соответствующих разности плотностей

воды

(1)

и

рассола

(1,2)

в скважинах

— Счетчики

— 1 линия водовода на полость.

Полость-

скважины

— Площадка

— Скважины

Устройство для закачки инертного флюида для контроля

кровли полости

Обустройство состоит из

двух

концентрических колонн;

вода направляется в межтрубное пространство

между

этих

двух

колонн, рассол по внутренней колонне или наоборот;

инертный флюид

(жидкое

топливо) подается

между

внеш-

ней

колонной и обсадной эксплуатационной колонкой

Контур

рассола

Соединительные линии скважины - цент-

ральная станция

Центральная станция

— Учет по скважинам

— Фильтрация и общий учет рассола

— Отстаивание

— Буферное хранение

— Транспортировка

Удаление

рассола

Сброс

— 1 линия рассоловода на полость

— Счетчики

— Фильтр, счетчик

— Бассейн или емкости под давлением

— Бассейн или емкости под давлением (азотное покрытие)

— Центробежный насос

— Рассоловод

—

Океан,

море,

водоносный горизонт

воды

непригодной для

потребления или промышленный потребитель

Оборудование

необходимое

для размыва.

3.3.7.1.1.

Бурение и крепление

Последняя обсадная колонна должна

быть

зна-

чительного диаметра (9" 5/8 во Франции (прибли-

зительно 230 мм), 13" 3/8 (приблизительно 330 мм)

в ФРГ и Соединенных Штатах).

Ее цементирование и проходка контролируются

каротажем

CBL-Vd.

3.3.7.1.2.

Обустройство газовой скважины

Для первой закачки газа она должна состоять

из

двух

концентрических колонн, газ закачивает-

ся по межтрубному пространству между

двух

ко-

лонн, а рассол извлекается обратно по централь-

ной колонне, башмак которой должен находиться

в полости как можно ниже.

Центральная

колонна становится ненужной по-

сле первой закачки

газа,

она часто (в Соединен-

ных Штатах и ФРГ) извлекается под давлением

("snubbing" большого диаметра); эта операция ста-

вит несколько проблем безопасности (отсутствие

предохранительного клапана при закачке газа и

операции "snubbing"), впоследствии предохрани-

тельный

клапан может

быть

установлен на кабе-

ле. Преимуществом этого типа обустройства явля-

ется максимальное снижение потерь

давления

при

эксплуатации (в качестве примера, при обустрой-

стве с помощью "snubbing" операции 7", приблизи-

тельно

178 мм, коэффициент m будет в десять раз

меньше, чем при обустройстве с эксплуатацией по

межтрубному пространству 7" х 4", или приблизи-

тельно

178 мм х 102 мм):

F* = ХР* ±цО

2

.

При втором типе обустройства, "кольцевом" (как

практикует "Gaz de France"), потери

давления

бу-

дут значительными; кроме того такое обустройст-

во будет достаточно сложным (предохранитель-

ный клапан в центральной колонне и в межтруб-

ном пространстве).

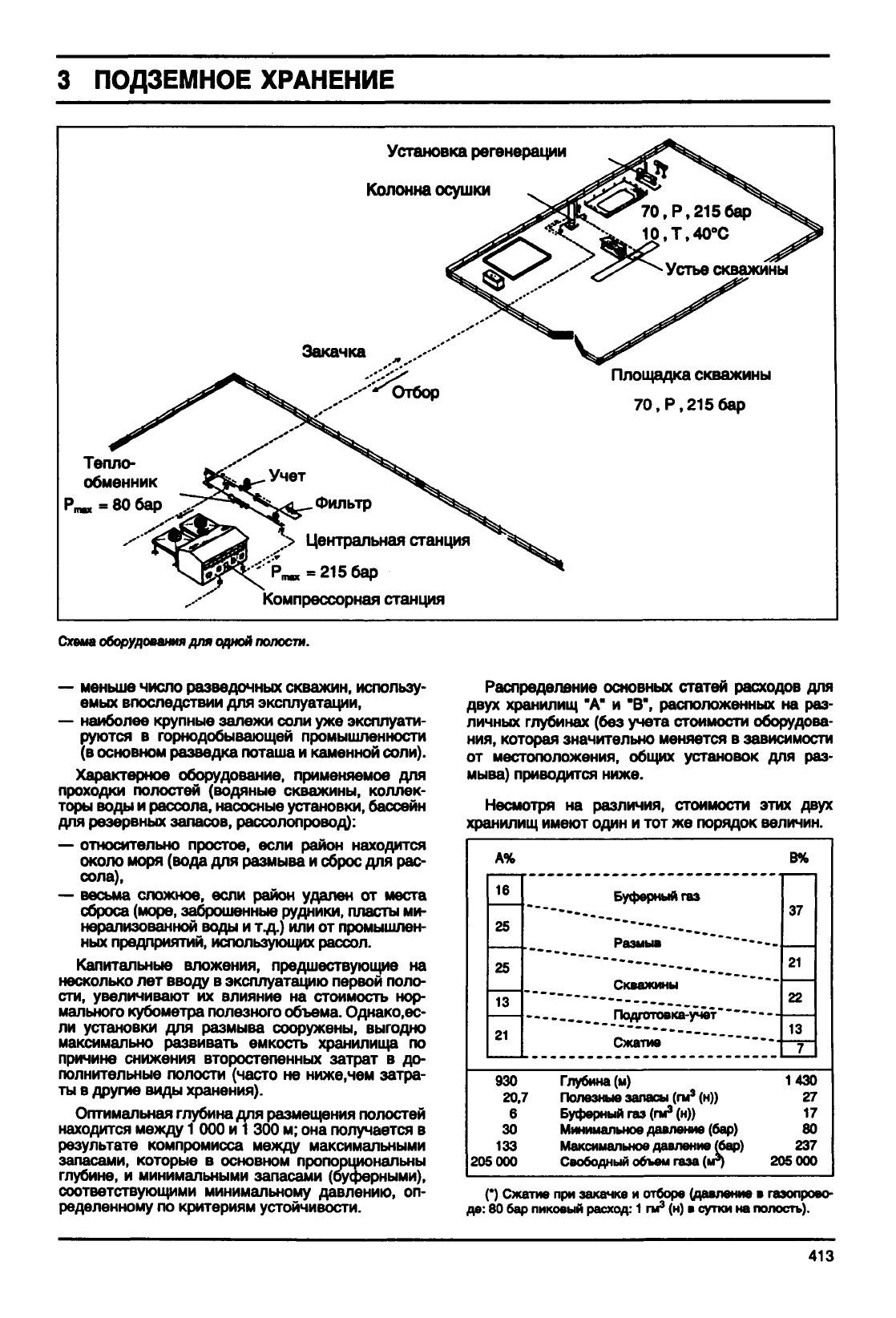

3.3.7.2.

Поверхностное оборудование

Его роль аналогична роли, указанной в § 3.2.4.2

для хранилищ в водоносном горизонте. Однако от-

сутствует необходимость обессеривания.

Схема

на

стр.

413 предполагает, что сжатие газа

при

отборе необязательно (минимальное давление

в полости выше

давления

в газопроводе).

Осушка газа может

быть

централизованной на

станции,

одна установка, обрабатывающая продук-

цию нескольких полостей; устройство для ввода

метанола на устье скважин позволяет исключить

образование гидратов на участке скважины-стан-

ция.

Учет

расходов для каждой полости осуществ-

ляется

в этом

случае

на входе в установку осушки.

3.3.8.

Стоимость хранения в

соляной полости

Эксплуатация группы полостей для нужд под-

земного

хранения требует меньших затрат, по

сравнению с хранением в водоносных

пластах

по-

скольку:

— более легкое определение местоположения ку-

полов соли и пластов большой толщины

грави-

метрией или

сейсмикой,

412

3

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ

Установка регенерации

Колонна осушки

Закачка

70,

Р, 215 бар

10,Т,40

в

С

Фильтр

Центральная станция

Площадка

скважины

70,

Р, 215 бар

Тепло-

обменник

Компрессорная

станция

Схема

оборудования

для

одной

полости.

—

меньше число разведочных скважин, использу-

емых впоследствии

для

эксплуатации,

—

наиболее крупные залежи соли уже эксплуати-

руются

в

горнодобывающей промышленности

(в основном разведка поташа

и

каменной соли).

Характерное

оборудование, применяемое

для

проходки полостей (водяные скважины, коллек-

торы

воды

и

рассола, насосные установки, бассейн

для резервных запасов, рассолопровод):

—

относительно простое, если район находится

около моря (вода

для

размыва

и

сброс для рас-

сола),

—

весьма сложное, если район удален

от

места

сброса

(море,

заброшенные рудники, пласты ми-

нерализованной

воды

и

т.д.) или

от

промышлен-

ных предприятий, использующих рассол.

Капитальные вложения, предшествующие

на

несколько

лет

вводу

в

эксплуатацию первой поло-

сти,

увеличивают

их

влияние

на

стоимость

нор-

мального кубометра полезного объема. Однако.ес-

ли установки

для

размыва сооружены,

выгодно

максимально развивать емкость хранилища

по

причине снижения второстепенных затрат

в до-

полнительные

полости (часто

не

ниже.чем

затра-

ты

в

другие

виды

хранения).

Оптимальная глубина для размещения полостей

находится между

1

000

и

1 300 м;

она

получается

в

результате компромисса между максимальными

запасами,

которые

в

основном пропорциональны

глубине,

и

минимальными запасами (буферными),

соответствующими минимальному давлению,

оп-

ределенному

по

критериям устойчивости.

Распределение

основных

статей расходов

для

двух

хранилищ

"А" и "В",

расположенных

на раз-

личных

глубинах (без учета стоимости оборудова-

ния, которая значительно меняется

в

зависимости

от местоположения, общих установок

для раз-

мыва) приводится ниже.

Несмотря

на

различия, стоимости этих

двух

хранилищ имеют один

и тот же

порядок величин.

А%

16

25

25

13

21

Буферный

газ

Размыв

""""----

Скважины

Сжатие

В%

37

21

22

13

7

930

Глубина(м) 1430

20,7

Полезные запасы (гм

3

(н)) 27

6

Буферный

газ

(гм

3

^))

17

30

Минимальное давление (бар) 80

133

Максимальное давление (бар) 237

205

000

Свободный

объем

газа

(м

3

) 205 000

(*) Сжатие при закачке и отборе (давление в газопрово-

де:

80 бар пиковый расход: 1 гм

3

(н) в сутки на полость).

413