Батышев С.Я. Профессиональная педагогика

Подождите немного. Документ загружается.

311

прошлого XX в. в науке открытия следовали за открытиями, а практика следо-

вала за наукой, «подхватывая» эти открытия и реализуя их в общественном

производстве – как материальном, так и духовном. Но затем этот этап резко

оборвался – последним крупным научным открытием было создание лазера

(СССР, 1956 г.). Постепенно, начиная с этого момента, наука стала все бо

льше

«переключаться» на технологическое совершенствование практики: понятие

«научно-техническая революция» сменилось понятием «технологическая ре-

волюция», а также, вслед за этим появилось понятие «технологическая эпоха»

и т.п. Основное внимание ученых переключилось на развитие технологий.

Возьмем, к примеру, стремительное развитие компьютерной техники и ком-

пьютерных технологий. С точки зрения «большой на

уки» современный ком-

пьютер по сравнению с первыми компьютерами 40-х гг. XX в. ничего нового

не содержит. Но неизмеримо уменьшились их размеры, увеличилось быстро-

действие, появились языки непосредственного общения с человеком и т.д., т.е.

стремительно развиваются технологии. Таким образом, наука как бы пере-

ключилась больше на непосредственное обслуживание практики. Появилось

даже пон

ятие «практико-ориентированная наука».

Для практики. В общественной практике примерно в то же время (может

быть лет на 20 позже) произошли коренные изменения – к этому времени

была, в основном, решена главная проблема, довлевшая над всем человече-

ством на протяжении всей истории – проблема голода. Человечество впервые

за всю историю смогло накормить се

бя (в основном), а также создав для себя

благоприятные бытовые условия (опять же – в основном). И тем самым был

обусловлен переход человечества в совершенно новую эпоху своего разви-

тия. За это короткое время в Мире произошли огромные деформации – поли-

тические, экономические, общественные, культурные и т.д. И, в том числе,

одним из пр

изнаков этой новой эпохи стали нестабильность, динамизм по-

литических, экономических, общественных, правовых и других ситуаций.

Все в Мире стало постоянно и стремительно изменяться. И, следовательно,

практика, в том числе педагогическая, образовательная практика должны по-

стоянно перестраиваться применительно к новым и новым условиям. И, та-

ким образом, инновационность практики, в том числе образо

вательной прак-

тики, становятся атрибутом времени.

Если раньше в условиях относительно длительной стабильности образа

жизни практические работники, в том числе преподаватели, руководители

образовательных учреждений могли спокойно ждать, пока ученые разрабо-

тают новые рекомендации, а потом их апробируют в эксперименте, и лишь

потом дело дойдет до массового внедрения, то такое ожидание сегодня ста

ло

бессмысленным. Пока все это произойдет, ситуация изменится коренным

образом. Поэтому практические работники, в том числе, работники образо-

вания, вполне естественно и объективно устремились по другому пути – соз-

давать инновационные модели педагогических (образовательных) систем

самим: авторские модели школ и других образовательных учреждений, ав-

торские методики и т.д. Но для того, чтобы эти а

вторские модели были эф-

фективными, их необходимо тщательно спроектировать, т.е. необходимо

заранее все спланировать, предусмотреть всевозможные нюансы организа-

ции, предусмотреть последствия и т.д. Поэтому сегодня и стали широкой

модой (в хорошем смысле) педагогические, образовательные проекты. Но

для грамотной организации проектов, для грамотного построения и реализа-

312

ции инновационных моделей практическим работникам понадобился науч-

ный стиль мышления, который включает такие необходимые в данном слу-

чае качества как диалектичность, системность, логичность, широту видения

проблем и возможных последствий их решения. Вот в этом, очевидно, и за-

ключается наиболее общая причина устремления практических работников

образования к науке.

Теперь рассмотрим, что общего и в чем различия образователь

ного про-

екта и научно-педагогического исследования. Общим является то, что и об-

разовательный проект, и научно-педагогическое исследование строятся в ло-

гике проектов. Образовательный проект, понятно, строится в логике образо-

вательного проекта, научное исследование строится в логике научно-

исследовательского проекта. В исследовательском проекте также формиру-

ется проблема, подл

ежащая разрешению – проблема исследования, строится

модель будущей системы научного знания – гипотезы и т.д. В то же время

методы и средства будут, естественно, различаться.

Но главное различие в другом. Образовательный проект имеет целью дос-

тижение удовлетворительного состояния какой-либо практической педаго-

гической, образовательной системы. При этом руководители, участники про-

екта, а так

же «среда» могут пользоваться обыденными, житейскими пред-

ставлениями, знаниями об эффективности проекта.

Цель же исследовательского проекта принципиально иная – получение но-

вого научного знания, отвечающего всем требованиям, предъявляемым к нему.

Зачастую результаты педагогического образовательного проекта могут быть

представлены как результат научного исследования. Но для этого необходимо.

1. С помощью специальных критериев математической стати

стики дока-

зать достоверность результатов опытно-экспериментальной работы.

2. Перевести результаты работы на язык научной педагогики. Дело не в

том, что требуется какой-то особый «научный» язык – ведь педагогика поль-

зуется обыденным повседневным человеческим языком. Дело в том, что

должна быть выстроена строгая понятийно-терминологическая система из-

ложения результатов, а сами резу

льтаты должны быть структурированы в

систему научных категорий: принципы, условия, модели, механизмы и т.д.

Кроме того, необходимо еще четко показать, в какое место «знания педаго-

гической теории» должны быть «вложены» полученные результаты.

3. Переведенные на научный язык результаты должны быть опубликова-

ны в научной работе – ведь новое знание, пу

сть истинное, системное, станет

только тогда научным знанием, если оно станет интерсубъективным, т.е.

станет общественным достоянием, станет доступным любому человеку через

систему научных коммуникаций, в том числе через книги, журналы, библио-

теки, Интернет и т.п.

§3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого развития,

пропагандируемая ООН, является альтернативой «теории золотого миллиар-

313

да»

20

и направлена на развитие и возвышение в каждом человеке духовного и

интеллектуального начала при удовлетворении разумных материальных по-

требностей всех людей планеты. Значимость образования в этой связи была

осознана на международных конференциях ЮНЕСКО по образованию, где

условием перехода к экономике и обществу, основанных на знаниях, назы-

валось обучение в течение всей жиз

ни, а устойчивое развитие стран связыва-

лось с устойчивым развитием образования.

Изменения, произошедшие в России при переходе к рыночной экономике,

радикальным образом повлияли на состояние российского образования, ко-

торое оценивалось как нестабильное. Не случайно основной целью его мо-

дернизации стало устойчивое развитие системы образования, в том числе

профессионального.

Устойчивое развитие с

истемы образования предполагает устойчивость

развития ее образовательных учреждений.

Под устойчивым развитием образовательного учреждения понимается

направленное и закономерное изменение его духовной и материальной сфер,

осуществляемое так, что в результате каких-либо случайных неблагоприят-

ных воздействий в работе образовательного учреждения не происходит су-

щественных негативных отклонений. В процессе развития возникает новое

качественное состояние образователь

ного учреждения (их сети), обеспечи-

вающее его (ее) адаптацию в меняющейся обстановке и эффективное функ-

ционирование в новой среде. Таким образом, устойчивое развитие связыва-

ется с повышением эффективности образовательного учреждения и регио-

нальной образовательной сети в целом.

3.2. Условия устойчивого развития. Совокупность условий, при кото-

рых имеет место устойчивое развитие, определяется как кр

итерий устойчи-

вости. Проводимая самостоятельно в 90-х гг. ХХ в. инновационная деятель-

ность образовательных учреждений по установлению режима устойчивого

развития позволила выявить три группы условий их устойчивого развития:

первая группа включает условия, направленные на реализацию идеи непре-

рывного обучения человека; вторая группа – условия, обеспечивающие по-

вышение качества образования; трет

ья группа – условия, обеспечивающие

повышение эффективности образования.

В рассматриваемый период данная инновационная деятельность носила

хаотический характер. Дальнейшее ее развитие в начале XXI в. связано с пе-

реходом к управляемому инновационному процессу.

При этом учитывалось, что в основе изменений, осуществляемых в про-

цессе развития, лежат различные аспекты деятельности (функции) образова-

тельного учреждения, рассматриваемые как сре

дство (условие) реализации

данной цели. Таким образом, в образовательном учреждении создается цело-

20

В развитых странах Запада активно пропагандируется так называемая «теория золотого

миллиарда» или, что-то же, но с более неясным названием – теория «глобализации информа-

ции». За этим туманным названием кроется четкая позиция наиболее развитых 7–10 стран, на-

селение которых и составляет этот «золотой миллиард» – установить деление всех стран на

три сорта: постиндустриальный («интеллектуальный», «информационный»); индустриальный;

сырьевой, сельскохозяйственный.

При этом постиндустриальные страны – это якобы элита, которая производит «знания»

(«информацию») – в том числе научные знания, создает наукоемкие технологии и т.д. Она же

будет определять «дозы» передачи этого знания всему остальному человечеству.

314

стная система деятельности по установлению режима его устойчивого

развития, направленная, прежде всего, на использование с этой целью его

внутренних ресурсов. Отсюда, особая значимость придается преобразованию

образовательного процесса в целях устойчивого развития профессионально-

го образовательного учреждения.

Основной характеристикой устойчивого развития профессионального об-

разовательного учреждения является его эффективность. В условиях рыноч-

ной экономики она определяется эффективност

ью его социального взаимо-

действия с субъектами рынка: с потребителями образовательных услуг (обу-

чающимися) и с потребителями выпускников на рынке труда (работодателя-

ми). В силу этого, устойчивость развития образовательного учреждения

предполагает реализацию общего критерия эффективности, состоящего в

согласовании, удовлетворении и опережающем формировании спроса на об-

разовательные услуги и выпускников в рамках заданных инст

итуциональных

ограничений и ресурсного обеспечения. Исходя из этого, показателями ус-

тойчивого развития являются: наполняемость образовательного учрежде-

ния контингентом учащихся (в соответствии с его ресурсами) и востребо-

ванность выпускников на рынке труда (с учетом продолжения обучения в

учреждениях более высокого уровня образования). Эти внешние показатели

характеризуют вход и выход образователь

ного процесса. На них опосредо-

ванно влияет качество подготовки специалистов – внутренний показатель,

определяемый качеством образовательного процесса. С учетом данных пока-

зателей, основными факторами, позитивно влияющими на устойчивость

развития профессионального образовательного учреждения на различных

этапах образовательного процесса, являются: на входе - демографический,

связанный с обеспечением наполняемости образовательного учреждения

контингентом учащихся; на этапе реализац

ии – педагогический, связанный с

обеспечением качества подготовки; на выходе – экономический, связанный с

обеспечением востребованности его выпускников.

Отсюда, целостная система деятельности профессионального образова-

тельного учреждения по обеспечению режима устойчивого развития основа-

на на развитой системе его социального партнерства (внешнего и внутренне-

го) и предусматривает ориентацию его коллектива на поддержание совокуп-

ности факто

ров, позитивно влияющих на устойчивость его развития: демо-

графического (на входе образовательного процесса), педагогического (на

этапе реализации образовательного процесса) и экономического (на выходе

из образовательного процесса).

Реализуемые при этом организационно-педагогические условия обеспе-

чивают развитие мотивации молодежи к поступлению и обучению в образо-

вательном учреждении и включают: принципы наполняемости (активный

поиск конти

нгента обучающихся – на этапе выбора образовательного учре-

ждения и поступления в него, индивидуализацию образовательного процесса

и активную внеучебную работу – на этапе пребывания в нем, формирование

«потребителей» выпускников – на этапе выпуска из образовательного учре-

ждения и трудоустройства), являющиеся основаниями для моделирования

работы педагогического коллектива в режиме устойчивого развития, и спо-

собы их реализации, раскрывающие соде

ржание этой работы.

Эти условия еще не определяют путей развития целостного образователь-

ного процесса в целях устойчивого развития образовательного учреждения,

315

связанного с системными изменениями в его компонентах (целевом, содер-

жательном, процессуальном, результативно-диагностическом, организаци-

онно-управленческом).

Основаниями для моделирования такой целостной деятельности являются

социально-педагогические условия обеспечения устойчивого развития про-

фессионального образовательного учреждения, включающие: общие направ-

ления (принципы) деятельности его коллектива, связанные с развитием в

нем образовательного процесса с учетом его социального взаимод

ействия

(внешнего и внутреннего), обеспечивающие поддержание всех факторов, по-

зитивно влияющих на устойчивость развития образовательного учреждения

(демографического, педагогического, экономического), а также способы их

реализации.

К общим направлениям (принципам) деятельности относятся:

1. Обеспечение преемственности обучения человека в системе непрерыв-

ного образования. Это условие способствует поддержанию демографическо-

го фактора на «входе» об

разовательного процесса.

2. Усиление социальных взаимодействий в обучении, предполагающих

обеспечение внутренней сопричастности обучающихся, их родителей, рабо-

тодателей и т.д. к организации и содержанию учебной и внеучебной работы

образовательного учреждения. Это условие, осуществляемое на этапе «реа-

лизации» образовательного процесса, способствует поддержанию педагоги-

ческого фактора.

3. Обеспечение соответствия выпускников профессионального образова-

тельного уч

реждения потребностям экономики региона. Это условие, дей-

ствующее на «выходе» из образовательного процесса, способствует поддер-

жанию экономического фактора.

Способы их реализации включают: деятельность по установлению соци-

ального взаимодействия: внешнего (с социальными, образовательными,

культурными и экономическими структурами) и внутреннего (учащихся, ро-

дителей, работодателей и др.), – и основанную на этом взаимодействии дея-

тельность по построению образовательного процесса в след

ующих направ-

лениях:

– построение преемственного образовательного процесса, реализующего

профориентацию, профотбор, профессиональное развитие учащихся (для

обеспечения преемственности обучения в системе непрерывного образова-

ния);

– построение образовательного процесса с учетом социальных контактов

в обучении (для усиления социальных взаимодействий в обучении);

– построение образовательного процесса с учетом потребностей экономи-

ки региона (для обесп

ечения соответствия выпускников потребностям эко-

номики региона).

В систему средств реализации, определяющей состав мероприятий по

развитию образовательного процесса с целью устойчивого развития профес-

сионального образовательного учреждения, входят, соответственно:

– преемственные образовательные программы, реализующие профессио-

нальную ориентацию, профессиональный отбор и профессиональное разви-

тие учащихся;

– модель внутреннего социального партнерства, включаю

щая: согласо-

вание и постановку целей обучения и их предоставление обучающимся в ви-

316

де открытой структуры; обновление и расширение учебного материала с

учетом обновляемых компетенций; предъявление учебного материала в сце-

нарно-технических формах, в рамках которых обеспечивается взаимодейст-

вие обучающегося с «коллективным разумом» социума; создание инструк-

тивно-методических опор, позволяющих участникам образовательной дея-

тельности действовать на целенаправленно-рефлексивной основе; совмест-

ное проектирование с целью созд

ания профессионально-значимых продук-

тов деятельности обучающихся; обеспечение проявления в этих продуктах

индивидуально-своеобразных особенностей обучающихся; совместную про-

цедуру оценки учебных достижений; открытую презентацию результатов

деятельности; участие представителей социума в согласительных мероприя-

тиях по организации и проведению образовательного процесса; обустройст-

во учебных мест обучающихся с участием субъектов социума; создание ор-

ганизационно-у

правленческого и методического сопровождения социально-

го взаимодействия в образовательном процессе;

– структурно-функциональная модель маркетинговой деятельности про-

фессионального образовательного учреждения, обеспечивающая реализацию

основных маркетинговых функций: аналитической, производственной, сбы-

товой, организационной.

3.3. Маркетинговая деятельность как инструмент обеспечения устой-

чивого развития профессионального образовательного учреждения. Не-

соответствие между образовательными услугами, предлагаемыми учрежде-

ниями профессиона

льного образования и изменяющимися потребностями

личности, общества, государства, производства, приводит к уменьшению

востребованности их выпускников на рынке труда, что определяет неустой-

чивость работы образовательных учреждений.

В этой связи целью профессионального образовательного учреждения

становится повышение качества профессионального образования, описывае-

мого системой критериев, показателей, определяющих степень соответствия

результатов образования социальному заказу, требованиям работодателей,

родителей и обу

чающихся.

Образовательное учреждение предлагает потребителю, прежде всего, об-

разовательные услуги. В профессиональном образовании образовательная

услуга – это предоставление возможности индивидууму освоить конкретную

профессию (специальность) на определенный уровень квалификации.

Формируемая в образовании рыночная среда мало чем отличается от про-

чих рынков и подчиняется общим рыночным законам. Ведь на рынке обра-

зовате

льных услуг есть: производители (образовательные учреждения), по-

требители (обучающиеся), посредники (например, органы занятости).

Однако индивидуум приобретает профессию (специальность) и квалифи-

кацию не для личного потребления, а для того, чтобы применить их на опре-

деленном профессиональном поприще, т.е. он продает приобретенные зна-

ния и умения, навыки (в виде своего профессионального труда) конкретном

у

предприятию или работодателю и в этом смысле является «промежуточным

продавцом». Отсюда, конечным потребителем образовательных услуг, пре-

доставляемых профессиональным образованием, являются работодатели. В

силу этого, учреждения профессионального образования участвуют в фор-

мировании двух комплементарных (дополняющих друг друга) рынков: рын-

ка образовательных услуг и рынка труда.

317

Образовательное учреждение может, в определенной степени, добиться

согласования спроса и предложения на образовательные услуги и выпускни-

ков в рамках заданных институциональных ограничений и ресурсного обес-

печения с помощью образовательного маркетинга, рассматриваемого как

деятельность учреждения по управлению, организации, планированию и

прогнозированию спроса и реализации образовательных услуг.

В сфере образовательных услуг различают маркетинг некоммерческий

(ус

тавные услуги) и коммерческий (платные образовательные услуги).

Педагогический маркетинг базируется на общих законах маркетинга, но

имеет свою специфику.

Базовый принцип маркетинга, ставящий в центр внимания потребителя,

предполагает ориентацию оказываемых услуг на потребности человека, при-

ращение его материальных и духовных ценностей.

Профессиональное образовательное учреждение, желая обеспечить ус-

тойчивость, стабильность своего разви

тия, высокое качество подготовки

специалистов, вынуждено решать задачи мониторинга, прогнозирования и

развития рынка образовательных услуг.

Прогнозирование развития рынка образовательных услуг чрезвычайно

актуально в связи с существенными сроками получения профессионального

образования.

Важной является задача воздействия образования, образовательных уч-

реждений на развитие рынка образовательных услуг, что делает его более

устойчивым по отношениям к колебан

иям рынка труда. Этому способствует,

в частности, осуществление в образовательном учреждении подготовки по

новым профессиям (специальностям, специализациям), еще не появившимся

на рынке труда.

Одна из проблем использования маркетинга в системе образования связа-

на с тем, что потребности его основных потребителей – государства (обще-

ства) и личности – часто не совпадают. Отсюда, очень важ

на деятельность

образовательных учреждений по «воспитанию» потребителя, удовлетворе-

нию его индивидуальных запросов.

В образовательном учреждении образовательный маркетинг осуществля-

ется как целостный непрерывный процесс, поскольку всегда есть необходи-

мость выявить потребности клиентов и контролировать достигнутые резуль-

таты.

С учетом общности функций маркетинга в состав основных функций об-

разовательного маркетинга входят:

1) аналитическая функция: комплек

сное исследование рынка образова-

тельных услуг и анализ возможностей образовательного учреждения;

2) производственная функция: разработка рекомендаций по подготовке

выпускника («как товара»), по диверсификации подготовки (формирование

ассортимента оказываемых услуг);

3) сбытовая функция: трудоустройство выпускника (мероприятия по пе-

редаче произведенной продукции от производителя к потребителю – про-

движение товара (выпускника), включая аргументацию сбыта, ценовую и

комму

никационную политику);

4) организационная функция: маркетинговое планирование, контроль за

исполнением планов (договоров) и организация маркетинговой деятельности

в образовательном учреждении.

318

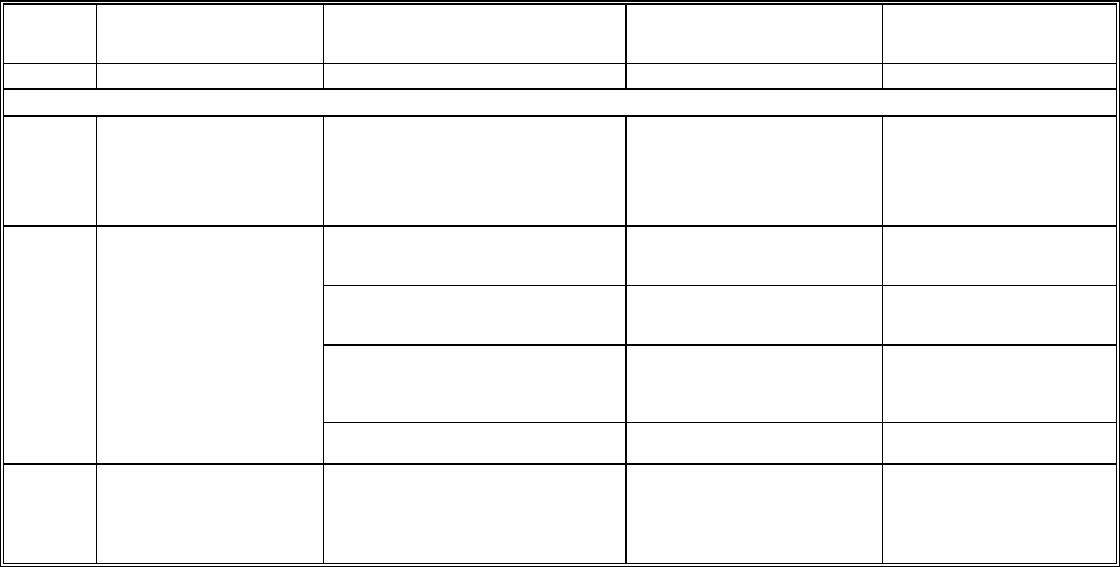

Таблица 6.

Структурно-функциональная модель маркетинговой деятельности в профессиональном образовательном учреждении

(ПОУ)

NN П/П

ОСНОВНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

МАРКЕТИНГА

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ

ПОУ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОВОДИМЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

ДОКУМЕНТЫ,

ОТРАЖАЮЩИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

1 2 3 4 5

Аналитическая функция

1 Анализ рыночных

возможностей

Анализ образовательных услуг (ОУ),

профессий/ специальностей,

пользующихся спросом, которые может

реализовать ПОУ

Маркетинговые возможности

ПОУ по развитию

«ассортимента» образовательных

услуг (ОУ), подготавливаемых

профессий / специальностей

Стратегия развития ПОУ

1. Анализ и прогноз потребности

региона в профессиональных кадрах и

образовательных услугах

Сегмент рынка (реестр

потребителей ОУ и выпускников

ПОУ)

Концепция ПОУ (обоснование

перечня подготавливаемых

профессий, оказываемых ОУ)

2. Изучение профориентационных ожи-

даний молодежи, других категорий на-

селения региона

Неудовлетворенные потребности

(рыночные ниши)

Стратегия развития ПОУ 1

3. Изучение удовлетворенности

обучающихся образовательным

процессом, получаемой в ПОУ

профессией

Мотивы спроса клиентов

(обучающихся и работодателей)

2 Изучение потребителей или

спроса (сегментация рынка,

изучение покупателей на

рынке и мотивов спроса,

выявление

неудовлетворенных

потребностей)

4. Изучение спроса работодателей на

выпускников ПОУ

3 Изучение деятельности

конкурентов

Изучение образовательной политики

конкурентов: целей, текущей стратегии,

имеющихся средств, вероятных

перспектив

Обоснование роли и места ПОУ в

конкурентной среде,

возможностей удержания

конкурентных позиций

1. Концепция ПОУ

(обоснование перечня

подготавливаемых профессий,

оказываемых ОУ)

2.Стратегия развития ПОУ

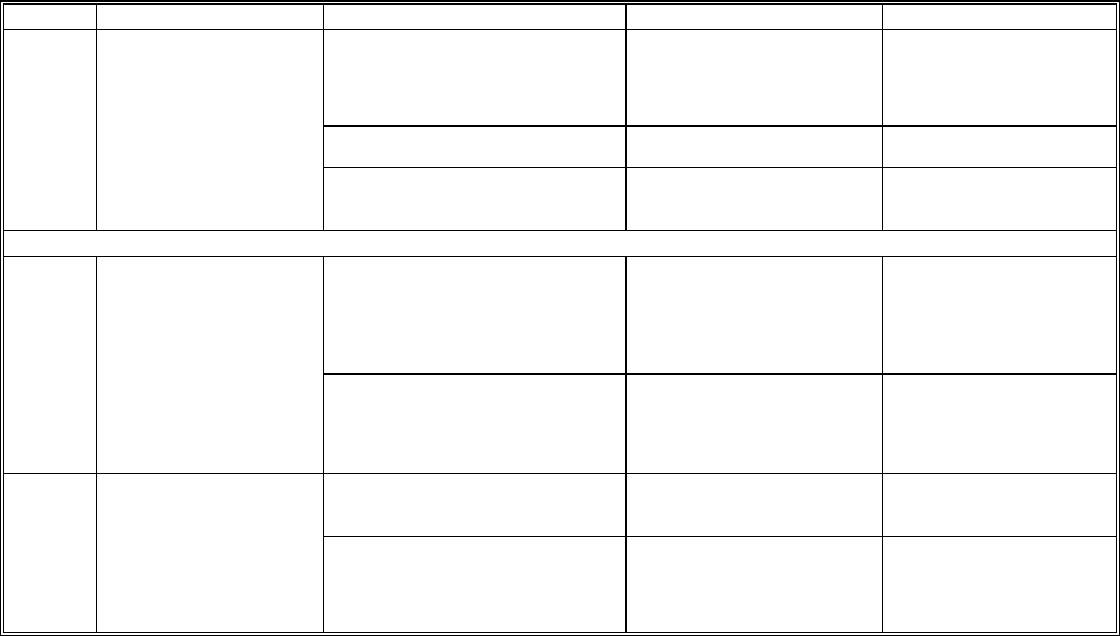

319

Продолжение таблицы 6.

1 2 3 4 5

1. Анализ прогноза развития

потребности региона в

профессиональных кадрах и

образовательных услугах (ОУ)

Прогноз развития

профессионально-

квалификационной структуры

(ПКС) кадров региона и

востребуемых ОУ

Стратегия развития ПОУ

2. Влияние на региональный рынок

образовательных услуг

Предложение на рынке новых

профессий/ специальностей, ОУ

Региональный перечень

профессий / специальностей

4 Анализ и прогнозирование

конъюнктуры рынка

3. Развитие мотивации учащихся к

постоянному повышению и

совершенствованию знаний и умений

Новые образовательные запросы

учащихся

Расширенный ассортимент

образовательных услуг,

предлагаемых в ПОУ

Производственная функция

1. Инновационная деятельность

коллектива по созданию новых

образовательных продуктов

Новый образовательный продукт

(ОУ, профессия / специальность)

Региональный

образовательный стандарт по

профессии / cпециальности.

Новая основная

профессиональная

образовательная программа

5 Создание нового

образовательного продукта

2. Удовлетворение новых потребностей

обучающихся и работодателей

Обновленные с учетом новых

потребностей обучающихся и

работодателей содержание,

технологии и средства обучения

Региональный компонент

содержания обучения.

Обновленная основная

профессиональная

образовательная программа

1. Формирование ассортимента

подготавливаемых профессий /

специальностей и управление им

Ассортимент подготавливаемых

профессий / специальностей,

оказываемых услуг

Концепция ПОУ

6 Осуществление товарной

политики

2. Обеспечение конкурентоспособности

подготавливаемых в ПОУ специалистов,

оказываемых услуг на основе

повышения качества и эффективности

образования

Конкурентоспособный

специалист, услуги

Концепция ПОУ

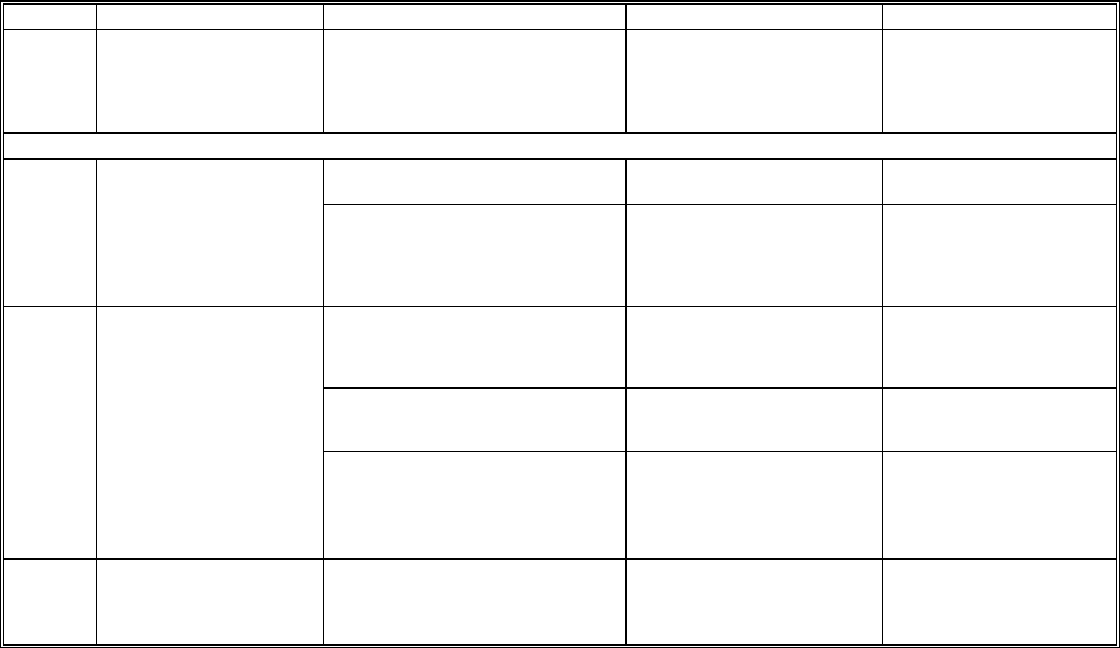

320

Продолжение таблицы 6.

1 2 3 4 5

3. Определение жизненного цикла

профессии / специальности, ОУ на

основе мониторинга карьеры

выпускника

Оценка жизненного цикла

профессии /специальности,

образовательной услуги

1. Стратегия развития ПОУ

2. Федеральные и

региональные Перечни

профессий / специальностей

Сбытовая функция

1. Трудоустройство выпускников Наличие постоянных клиентов

Договоры с работодателями 7 Организация сбыта

(товародвижение и

организация продаж)

2. Создание условий для продолжения

образования выпускников ПОУ

Включение ПОУ в систему

непрерывного образования

1. Договоры с учебными

заведениями более высокого

уровня (колледжами, ВУЗами)

2.Концепция непрерывного

образования

1. Рекламная деятельность (издание

рекламной продукции, проведение

рекламных акций)

Формирование спроса на

выпускников. Положительный

имидж ПОУ

Договоры с работодателями на

подготовку специалистов

2. Развитие социального партнерства и

связей с общественностью

Оптимальные условия

(маркетинговая среда) для

успешной деятельности

Договоры о сотрудничестве

8 Коммуникационная политика

(реклама, public relation,

личные продажи, прямой

маркетинг)

3. Воздействие на потребителей

(организация практики учащихся на

предприятиях и в организациях)

Формирование «потребителей»

выпускников

Договоры с работодателями

на:

1) проведение практики;

2) подготовку специалистов

9 Формирование ценовой

политики

Проведение оптимальной ценовой

политики ПОУ

Повышение рентабельности

подготовки специалистов в ПОУ

1. Экономическая концепция

ПОУ

2. Финансовая документация