Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ДВУРЕЧЬЯ

Ш

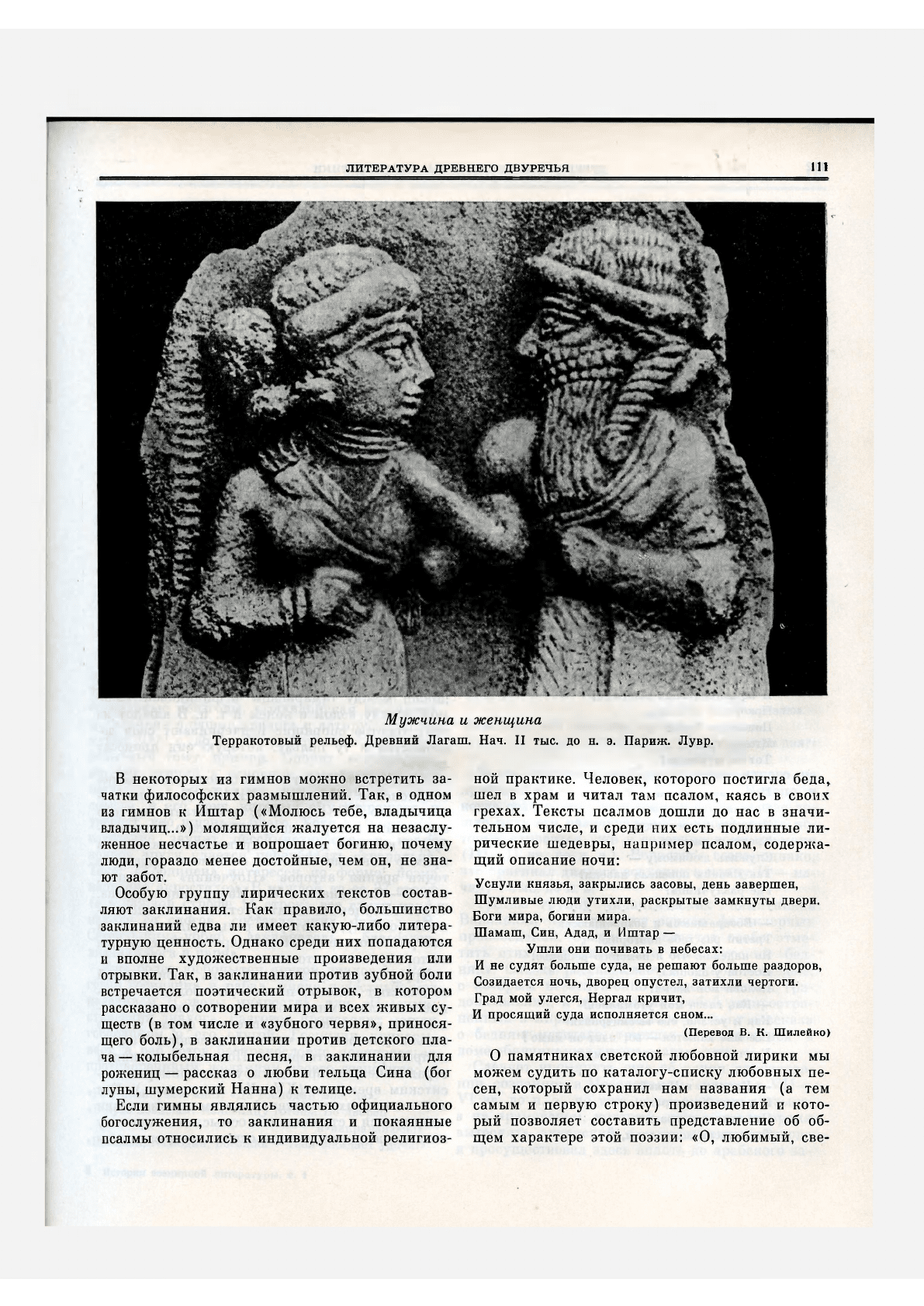

Мужчина и женщина

Терракотовый рельеф. Древний Лагаш. Нач. II тыс. до н. э. Париж. Лувр.

В некоторых из гимнов можно встретить за-

чатки философских размышлений. Так, в одном

из гимнов к Иштар («Молюсь тебе, владычица

владычиц...») молящийся жалуется на незаслу-

женное несчастье и вопрошает богиню, почему

люди, гораздо менее достойные, чем он, не зна-

ют забот.

Особую группу лирических текстов состав-

ляют заклинания. Как правило, большинство

заклинаний едва ли имеет какую-либо литера-

турную ценность. Однако среди них попадаются

и вполне художественные произведения или

отрывки. Так, в заклинании против зубной боли

встречается поэтический отрывок, в котором

рассказано о сотворении мира и всех живых су-

ществ (в том числе и «зубного червя», принося-

щего боль), в заклинании против детского пла-

ча — колыбельная песня, в заклинании для

рожениц — рассказ о любви тельца Сина (бог

луны, шумерский Нанна) к телице.

Если гимны являлись частью официального

богослужения, то заклинания и покаянные

псалмы относились к индивидуальной религиоз-

ной практике. Человек, которого постигла беда,,

шел в храм и читал там псалом, каясь в своих

грехах. Тексты псалмов дошли до нас в значи-

тельном числе, и среди них есть подлинные ли-

рические шедевры, например псалом, содержа-

щий описание ночи:

Уснули князья, закрылись засовы, день завершен,

Шумливые люди утихли, раскрытые замкнуты двери.

Боги мира, богини мира.

Шамаш, Син, Адад, и Иштар —

Ушли они почивать в небесах:

И не судят больше суда, не решают больше раздоров,

Созидается ночь, дворец опустел, затихли чертоги.

Град мой улегся, Нергал кричит,

И просящий суда исполняется сном...

(Перевод В. К. Шилейко)

О памятниках светской любовной лирики мы

можем судить по каталогу-списку любовных пе-

сен, который сохранил нам названия (а тем

самым и первую строку) произведений и кото-

рый позволяет составить представление об об-

щем характере этой поэзии: «О, любимый, све-

112

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

тает, приди!», «Я не спала всю ночь, любимый,

ожидая тебя», «О, приди, любимый!», «О, когда

я спала в объятиях любимого», «Уходи, сои, я

обниму любимого!», «Твоя любовь, господин

мой,— благоухание кедра!», «Не соперница мне

сражающаяся со мной!», «О, царица Нанайя —

покровительница любви и ласки!», «Дело На-

найи — ликовать сердцем!», «Возрадуйся, На-

найя, в садах, где ты любима» и т. д. Общность

настроения и мотивов, заключенных в этих на-

званиях, сближают их с «Песнью песней».

Из дошедших до нас текстов к произведепияхМ

светской лирики можно отнести также старова-

вилонский (первая треть II тыс. до н. э.) лю-

бовный диалог, памятник довольно значитель-

ный по размеру (более 50 строк) и условно на-

зываемый «Испытание возлюбленной», посколь-

ку он представляет собой изложение ссоры

двух влюбленных, в которой он обвиняет, а

юна оправдывается. Кончается объяснение при-

мирением. Из содержания памятника не совсем

ясно, нарочито ли испытывает герой верность

своей любимой или искренно обуреваем ревни-

выми чувствами, однако эмоциональная напря-

женность разговора заставляет склоняться ко

второму предположению:

— Оставь попреки!

Не много ль споров?

Слово есть слово!

Я не меняю моих решений!

Покорный женщине

Пожинает бурю!

Кто не грозен,

Тот не мужчина!

— Удержись, моя правда,

Пред царицею Иштар!

Победи, моя верность,

Посрами клеветницу!

Кротко и ласково

Служить любимому —

Так Нанайя повелела навеки!

Где разлучница?

•

— Возвращаюсь и возвращаюсь!

Третий раз тебе повторяю:

Не надейся, что я поменяю решенье!

Постой у окошка,

Полови мои ласки!

— Как глаза мои утомились!

Как я устала, его высматривая!

Все мне кажется — вот идет он мимо I

Кончился день — где мой милый?

— Клянусь я Нанайей

И царем Хаммурапи,

Что сказал я правду —

Твои ласки докучливы,

Маята без радости!

— И все из-за верности моей любимому!

Завистницы мои!

Их не счесть! Они, что звезды в небЫ

Да сгинут они! Да рассеет их ветер!

Пусть нынче болтают!

Я одна останусь

Внимать устам господина!

— Ты единственная! Не отвратен

Лик твой, он прежний!

Как стоял я рядом,

И ты плечи клонила...

Твое имя — покорная,

Твое имя — мудрейшая...

Да падут на другую

Наши беды пред Иштар!

Дидактическая литература, ведущая свою

родословную от шумерских текстов Эдубы, по-

лучает в Вавилонии свое дальнейшее развитие

и приобретает огромное значение. Часть дидак-

тических текстов — просто переводы с шумер-

ского (таковы некоторые сборники пословиц,

собрание афоризмов «Поучение Шуруппака»

и др.), однако многие памятники явно вавилон-

ского происхождения.

Форма диалога, принятая уже в шумерской

дидактической литературе, преобладает и в ва-

вилонских текстах этого жанра. До нас дошли

диалоги-споры «о преимуществах», например

диалог между тамариском и финиковой паль-

мой, между волом и конем и т. п. В каждом из

этих текстов спорящие подчеркивают свои до-

стоинства и ту пользу, которую они приносят

людям.

К дидактическим текстам относится и ноздне-

вавилонское «Поучение» (И. М. Дьякопов да-

тирует его 700 г. до н. э. и считает, что оно

адресовано ассирийскому правителю Синахери-

бу), в котором дурному правителю ставятся в

пример роковые события из жизни других, с

точки зрения авторов «Поучения» негодных,

царей — Салманасара V и Мардук-апал иддина.

Текст «Поучения» имитирует жанр «предсказа-

ний» (omina), о котором речь пойдет ниже, и

построен по схеме: «Если царь сделает то-то и

то-то, случится то-то и то-то».

Другую группу дидактических произведений

составляют тексты, на которые большое влия-

ние оказали гимны и особенно покаянные псал-

мы. Эти памятники составлены в форме уже не

только диалога, но часто и монолога. Такова,

например, стихотворная «Повесть о невинном

страдальце», которая датируется примерно кас-

ситским временем (XV—XII вв. до н. э.). Как

и в некоторых молитвах, в этом произведении

чувствуется стремление осмыслить причину

невзгод, желание понять, отчего люди становят-

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ДВУРЕЧЬЯ

113

ся несчастны. Волю богов, по мнению автора

«Повести», не угадать: боги чужды человеку,

капризны и непонятны:

Только начал я жить, как прошло мое время!

Куда пи гляну — зависть и злоба!

Растут невзгоды, а истины нету!

Воззвал я к богу, а он отвернулся,

Взмолился богине — главы не склонила,

И прорицатель не сказал о грядущем,

И волхвованье жрецов не открыло правды

А ведь я постоянно возносил молитвы,

Мне молитва — закон, жертва — привычка,

Ежедневно я с богом в радости сердца,

Почитапье богини — мое занятье,

Песнопенья святые — мое наслажденье!

Призывал я страну соблюдать обряды,

Имя богини твердил народу,

Почитал царя, возвеличил, как бога,

Воистину, думал, богам это любо!

Но что мило тебе, то богам неугодно,

Что тебя отвращает, богам любезно!

Бога пути распознает ли смертный?

Тот, кто жив был вчера, умирает сегодня!

Попытки философски оценить окружающее

приводят к тому, что в литературе начинают за-

трагиваться пе только личные несчастья, но и

социальные невзгоды. «Вавилонская теодицея»,

написанная в форме диалога и датируемая при-

мерно 1000 г. до н. э., представляет собой лю-

бопытный тому пример. Спорит «страдалец»,

перечисляющий в основном народные беды и

несчастья и считающий, что жизнь не имеет

смысла, и его друг, который ему возражает и

уверяет, что жизнь — благо. Хотя в целом про-

изведение звучит пессимистически, в копце

концов другу удается переубедить страдальца.

Текст «Теодицеи» интересен по форме: поэма

написана акростихом. В каждой из ее 27 строф

(а в каждой строфе И строк) все стихи начи-

наются со слогов, составляющих фразу: «Я,

Саггиль-кина-уббиб, заклинатель, благослов-

ляющий бога и царя».

Еще более любопытен другой диалог — «Раз-

говор господина и раба», иначе известный под

названием «Советы мудрости», или «Пессими-

стический диалог». Разговор происходит между

господином и его слугой. Господин приказы-

вает, а раб готов беспрекословно повиноваться

противоречивым желаниям своего господина:

«Раб, повинуйся мне». «Да господин мой, да».

«В путь поспеши! Колесницу готовь! Во дворец

я направляюсь!»

«Поезжай, господин, поезжай — тебя ожидает удача!»

8 История всемирной литературы, т. 1

«Нет, раб, о нет! Я во дворец не поеду!»

«Не езди, мой господин, не езди!

Может быть, царь отправит тебя далеко,

В путь, доселе неведомый, заставит тебя

устремиться,

Денно и нощно страданья в удел тебе лягут!»

«Раб, повинуйся мне!» «Да, господин мой, да!»

«Стремись услужить! Руки омой мне! Пир я устрою!»

«Пируй, господин мой, пируй! Принимающий пищу

сердце свое веселит.

Пир богу угоден, и к чистым рукам устремляется

Шамаш».

«Нет, раб, о нет, пировать я не буду!»

«Не пируй, мой господин, не пируй!

Голод и пиршество, жажда и пьянство — все

человеку годится...

Таким же образом обсуждаются охота, же-

нитьба, судебные тяжбы, восстание против вла-

сти, любовь, религия, накопительство и, нако-

нец, благотворительность.

Хотя конец диалога не вполпе ясен:

«Раб, повинуйся мне!» «Да, господин мой, да!»

«Что же сейчас хорошо?

Головы мнг и тебе срубить,

И в реку их бросить, вот что прекрасно!»

«Кто столь велик, чтоб достигнуть неба?

Кто столь обширен, чтоб землю покрыть?»

«Нет, раб, я убью тебя прежде и перед собою

отправлю».

«Воистину, мой господин переживет ли меня

на три дня?»

Часть исследователей видят в нем одного из

предтеч библейского «Екклезиаста». Неясно и

когда создан этот памятник, так как до нас до-

шло пять его разновременных копий, часть ко-

торых относится уже к селевкидскому времени

(III—II вв. до н. э.). Вероятнее всего, однако,

что оригинал диалога восходит к концу II — на-

чалу I тыс. до н. э.

Третью группу дидактических памятников

Вавилонии представляют записи фольклорных

произведений. Среди них следует особо отме-

тить стихотворную сказку «Ниппурский бед-

няк». Сказка рассказывает о бедном человеке,

с которым незаслуженно плохо обошелся гра-

доначальник, и представляет собой распростра-

ненный в мировом фольклоре вариант рассказа

о бедняке-мстителе, трижды появляющемся в

доме обидчика под видом разных лиц.

Следует упомянуть еще об одном произведе-

нии, созданном в Месопотамии, видимо, в VII

—

VI вв. до н. э., но уже не на аккадском языке,

а на арамейском, который начал в это время

вытеснять аккадский в повседневном обиходе

и просуществовал здесь вплоть до арабского за-

114

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

воевания и даже позже. Речь идет о «Поуче-

нии Ахикара». Это собрание афоризмов, вло-

женное в уста визирю ассирийского царя Синах-

сриба. Произведение имеет повествователь-

ную рамку: из-за козней своего племянника

Ахикар едва ие погиб, но справедливость вос-

торжествовала, и злой племянник был выдан

своему дяде, который и произносит по этому по-

воду свое поучение. Истоки «Поучения Ахика-

ра» можно проследить вплоть до Эдубы. Оно

получило широкую популярность в Средние

века и было переведено на множество языков,

в том числе и на русский («Повесть об Акире

Премудром»). Разумеется, афоризмы «Поуче-

ния» в течение веков менялись. К сожалению,

от первоначальной версии до нас дошли (из

Элефантипы в Египте) только небольшие фраг-

менты на папирусе V в. до п. э.

Сохранилось несколько вавилонских повест-

вовательных поэм исторического содержания,

рассказывающих о жизни разных исторических

лиц, в том числе и о шумерских правителях.

Эти памятники дошли только во фрагментах,

еще не все изданы, среди них заслуживает упо-

минания «Поэма о Саргоне».

Произведение имитирует царскую надпись:

она рассказывает о том, как Саргон после рож-

дения был брошен матерью в корзине в реку

(ср. библейский рассказ о Моисее) и найден

водоносом, как его полюбила богиня Иштар, а

затем о его царствовании и победоносных по-

ходах. В Эль-Амарне найдены, кроме того,

фрагменты рассказа о походе Саргона в Малую

Азию (датируются XV—XVI вв. до п. э.). Со-

хранились также исторические поэмы об асси-

рийском царе Тукульти-Нинурте I (XIII в.

до н. э.), вавилонском царе Навуходоносоре

(XII в. до н. э.) и некоторые другие.

К поэмам об исторических деятелях примы-

кают тексты, рассказывающие о знаменатель-

ных исторических событиях. В этой связи осо-

бенно интересен своеобразный жанр памятни-

ков, не имеющий прямых параллелей в других

литературах. Это так называемые «предсказа-

ния» (omina).

Дело в том, что аккадские жрецы имели

обыкновение записывать все явления, которые

они рассматривали как предсказывающие то

или иное событие в государственной или част-

ной жизни. Это могли быть наблюдения над

природными и стихийными явлениями (от за-

тмения до поведения рыжих и черных мура-

вьев), или над конфигурацией печени жертвен-

ного ягненка, или над снами, или даже над

фактами повседневной жизни человека. Такие

записи «предсказаний» сводились в обширней-

шие серии для назидания будущим гадателям,

чтобы они могли предсказать будущее при по-

вторении подобных явлений. Любопытно, чт<

в серию omina «Если город расположен на воз

вышенности» включены предзнаменования, свя

занные с частным бытом (например, развод <

женой знаменует несчастье мужу и т. д.). Эт<

позволяет выяснить некоторые этические пред

ставления вавилонян, не отраженные в офици

альных юридических текстах, а иногда и про

тиворечащие им. Но наряду с предсказаниям!

частным лицам в этих сериях можно встретил

предзнаменования «политические», которым!

руководствовались цари. Поэтому в ominj

встречаются упоминания реальных обществен

ных событий, и их в какой-то мере можно рас

сматривать как исторические документы.

Однако до касситского периода (с XVI в

до н. э.) собственно исторических сочинений i

Вавилоне не было. Одним из первых появилао

так называемая «Хроника Кинга». Она пред

ставляет собой запись событий, взятых из ominj

и расположенных в хронологическом порядке

причем сами предзнаменующие явления опу

щепы.

С 745 г. до II. э. (с началом правления ва

вилонского царя Набоиасара) начинает вестис]

каноническая вавилонская хроника. Возможно

все дошедшие до нас вавилонские хроники (ле

тописи): вавилонская хроника, начатая с 745 г

до н. э. и доведенная до Ашшурбанипал;

(VII в. до н. э.); «Хроника Гэдда», рассказы

вающая о падении Ассирии (626—605 гг. д<

н. э.); «Хроника Уайзмана», примыкающая i

«Хронике Гэдда» и доведенная до серединь

VI в. до п. э.: «Хроника Набонида-Кира», опи

сывающая завоевания Вавилона персами; ]

фрагмент «Хроники Селевкидского времени» -

представляют собой единое произведение.

Конец вавилонской исторической традицш

падает на эллинистический период, когда был;

создана не дошедшая до нас «История» Бероса

вавилонского жреца III в. до н. э. Она был!

написана по-гречески и составлена на оспов<

шумерского «Царского списка», произведенш

типа «Хроники Кинга» и канонических хроник

Хроники — первые собственно прозаически*

произведения в вавилонской литературе. Ош

написаны крайне сжатым, лаконичным языко»

и носят чисто информационный характер. Не

смотря на большую познавательную ценность

в художественном отношении они не идут ни ]

какое сравнение, например, с древпееврейско!

прозой IX—IV вв. до п. э. Позднее и слабо*

развитие прозы в Вавилонии, вероятно, пахо

дится в известной связи с характером самог<

письменного материала: на тяжелых глиняныз

табличках невозможно было записывать про

странные тексты, и это приучало писцов к лако

пизму, характерному и для правовых памятна

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ДВУРЕЧЬЯ

116

ков Вавилонии, отличающихся своей кратко-

стью от правовых памятников иных древних

народов, пользовавшихся папирусом и перга-

ментом.

Общий обзор памятников клинописной лите-

ратуры мы не случайно заканчиваем таким же

разделом, каким этот обзор был начат,— разде-

лом о царских надписях. Ибо если шумерские

царские надписи явились в какой-то мере от-

правным пунктом развития клинописной лите-

ратуры, то надписи ассирийских царей пред-

ставляют собой заключительный этап ее исто-

рии.

Однако прежде необходимо немного сказать

о соотношении вавилонской и ассирийской

литератур. Хотя значительная часть клинопис-

ных литературных текстов попала к нам имен-

но из ассирийских дворцов (в частности, из

библиотеки Ашшурбанипала, VII в. до н. э.),

почти все дошедшие до нас памятники принад-

лежат вавилонской литературе, созданы вави-

лонскими авторами и, за очень немногими ис-

ключениями, написаны на вавилонском, а не на

ассирийском литературном диалекте аккадского

языка. Ассирийской литературы как таковой мы

почти не знаем, если не считать нескольких

гимнов Асархаддона и Ашшурбанипала. Един-

ственными по-настоящему самобытными памят-

никами клинописной ассирийской литературы

являются царские надписи, но и они, за исклю-

чением анналов царей IX в. до н. э., написаны

на вавилонском литературном диалекте, лишь

с некоторыми местными ассирийскими особен-

ностями.

В клинописной литературе Ближнего Восто-

ка жанр царских анналов появился и получил

широкое развитие в Хеттском царстве (II тыс.

до н. э.). От хеттов он, видимо, был воспринят

в хурритском царстве Митанни (хотя митан-

нийских анналов до нас не дошло), а из Митан-

ни во второй половине II тыс. до н. э. этот

жанр проник в Ассирию. Вплоть до IX в.

до н. э. ассирийские анналы представляют со-

бой по большей части довольно сухое перечис-

ление походов, взятых крепостей, захваченных

пленных и массовых казней. Все это изложено

в стандартных выражениях, многие из которых

явно восходят к хеттской анналистике. Однако

ассирийским текстам придана ритмическая

форма, а вводные части надписей — перечисле-

ние титулов и достоинств царя, обращения к

богам — имеют даже стихотворный характер.

Введение более обильного исторического мате-

риала, пространные красочные описания приро-

ды и батальных сцен — отличительная черта

уже надписей новоассирийских царей (VIII

—

VII вв. до н. э.).

Ассирийские царские надписи можно разде-

5*

лить на три типа: торжественные надписи, ан-

налы и «письма» богу.

Торжественная надпись представляла собой

перечисление побед царя без каких-либо гео-

графических или исторических сведений. Ан-

налы — уже более подробные описания похо-

дов и побед царя по годам его правления. Они

дают нам ценнейшие исторические и географи-

ческие сведения об Ассирии и тех странах, куда

проникали ассирийские воины. Конечно, с ис-

торической точки зрения многие из этих сведе-

ний необходимо принимать с оговоркой и про-

верять по другим источникам, так как ассирий-

ские владыки, расписывая свои победы, стара-

лись умолчать о поражениях или свалить их

причину на не зависящие от них обстоятельст-

ва. Цель составления надписей-анналов — про-

славление могущества и мужества царя

—

обу-

словливает и особый их стиль (например, при-

менение постоянных эпитетов: царь — могучий,

великий, доблестный муж; противник — трусли-

вый, жалкий и т. п.), и приподнятый, слегка

напыщенный тон изложения. Тем не менее в

лучших памятниках повествование оставалось

ярким и живым. Очень выразительны, напри-

мер, надписи Ашшурбанипала, единственного

грамотного царя в истории Ассирии, который,

возможно, сам принимал участие в составлении

собственных анналов или, по крайней мере, ре-

дактировал их:

В пятом походе моем на Элам я направил путь...

Как натиск яростного урагана,

Я покрыл всю страну.

Я отрубил голову Теуммана, царя их

Мятежного, замышлявшего злое.

Без счета воинов я погубил его.

В руки живьем захватил бойцов его и

Телами их, как колючками и сорняком,

Я заполнил окрестности Суз.

Трупы их опустил я в Евлей

И воду его, как пурпурную шерсть, я окрасил...

Третьей разновидностью царских надписей,

как мы уже говорили, были «письма» царей к

богу в виде подробного отчета о каком-либо од-

ном походе. Из этого, пожалуй, самого любо-

пытного жанра надписей до нас дошли письмо

Саргона II богу Ашшуруоего урартском походе

и письмо Асархаддона, рассказывающее о его

походе в страну Шубрию и тоже, по-видимому,

адресованное Ашшуру.

Письмо Саргона так и начинается с обраще-

ния к богу: «Ашшуру, отцу богов, владыке ве-

ликому, моему владыке, живущему в Экурсаг-

галькуркурре, своем великом храме — большой,

большой привет! Богам судеб и богиням...—

большой, большой привет! Граду и людям его —

привет! Дворцу и живущим в нем — привет!

116

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

Шаррукин (т. е. Саргон), светлый первосвящен-

ник, раб, чтущий твою великую божественность,

и войско его — весьма, весьма благополучны...»

(Перевод И. М. Дьяконова). Далее идет по-

дробное описание похода и награбленной до-

бычи.

В письме Асархаддона богу не только описа-

ны события похода, но приведена и переписка

Асархаддона с царем Шубрии, чье поведение,

по мнению Асархаддона лицемерное и лживое,

оправдывает его собственные кровавые дейст-

вия.

Как и остальные царские надписи, «письма»

пестрят перечислениями «подвигов» владык, в

них также описываются новые, незнакомые

страны, дается перечень географических назва-

ний тех мест, где проходили ассирийские вой-

ска. Подобно тому как на новоассирийских ре-

льефах появляется изображение пейзажа, в

рассказ вводятся красочные и живые описания

природы. Поход Саргона в Урарту проходил в

труднодоступных горах, и вот в «письме» опи-

сывается открывшееся ассирийским воинам

зрелище:

«Симирриа, большой горный пик, что взды-

мается, словно острие копья, возвышаясь гла-

вой над горами, жилищем владычицы богов,

главой вверху упирается в небо, а корнями

внизу достигает глубины преисподней и со

склона на склон, как рыбий хребет, не имеет

прохода — по бокам его извиваются пропасти

и горные ущелья, и при взгляде очам посылает

он ужас,— для подъема колесниц и скачки ко-

ней неудобен и для прохода пехоты пути его

трудны... Я встал во главе моего войска — ко-

лесницы, конников, боевых людей, идущих со

мной, я заставил взлететь на него [т. е. на гор-

ный пик], как храбрых орлов...» (Перевод

И. М. Дьяконова).

После падения Ассирии традиция царских

надписей, по существу, прекратилась: в Новом

Вавилоне было очень сильно жречество, а жре-

цов не устраивало излишнее прославление

царя. Поэтому надписи нововавилонских царей

рассказывают не о военных подвигах, а о бого-

угодных делах, главным образом постройке

храмов.

Как мы уже говорили, вавилонскую литера-

туру можно рассматривать как следующий,

хотя и на ином языке, этап развития шумер-

ской литературы. Подобно шумерским памят-

никам, почти все вавилонские литературные

произведения написаны стихами. Более пока-

зательно, однако, что почти все сюжеты вави-

лоно-ассирийской литературы заимствованы у

шумеров, большинство жанров также зароди-

лось еще в шумерский период истории Двуре-

чья.

Однако и сами жанры, и те памятники, сю-

жеты которых как будто вполне точно воспро-

изводят сюжеты шумерские, выглядят в аккад-

ской поэзии совсем иначе. Часто вавилонские

произведения на ту же тему гораздо короче, чем

аналогичные шумерские, а сказано в них как

будто гораздо больше, и эмоционально они про-

изводят более сильное впечатление.

Что же в целом отличает аккадскую клино-

писную литературу от шумерской? Прежде

всего бросается в глаза иное отношение вави-

лонских авторов к композиции памятника.

Сравним два произведения на разные темы, но

имеющие между собой много общего: шумер-

скую песню о Гильгамеше и дереве хулуппу и

вавилонскую эпическую поэму о сотворении

мира. Общее, что объединяет эти памятники,—

это желание изобразить героическую личность

(в одном случае — смертного героя, в другом —

божество), рассказать о ее подвигах. Кроме

того, в обоих произведениях излагается миф о

сотворении мира. Однако композиция песни о

Гильгамеше и дереве хулуппу, как и многих

других шумерских текстов, нечеткая, составные

части произведения не спаяны между собой

единой органической связью, а легко распадают-

ся на самостоятельные куски. Кульминацион-

ный момент песни — сражение Гильгамеша с

чудовищами — не разработан, о нем сказано

как бы вскользь, мимоходом.

Совершенно иное впечатление производит

вавилонское сказание о сотворении мира. Идея

произведения — прославить Мардука, показать

и восславить его могущество, доказать древ-

ность происхождения этого молодого, недавно

возвысившегося бога. И композиция памятника

целиком подчинена этой главной мысли, худо-

жественная логика произведения четка и по-

следовательна. Поэма начинается с истории

смены поколений богов, чтобы представить мо-

лодого Мардука как их прямого преемника и

наследника. При этом подчеркнуто, что каждое

из последующих поколений богов превосходит

другое. И поэтому читатель подготовлен к тому,

чтобы заранее поверить в несравненное могу-

щество самого юного бога. Рассказ о поколе-

ниях богов — это своего рода введение в поэму.

А затем все события концентрируются вокруг

битвы Мардука с Тиамат, составляющей глав-

ный эпизод, кульминацию повествования. На-

конец, законченность и стройность поэмы под-

черкиваются ее заключР1тельной частью, где

рассказано о трудах бога-победителя по уст-

ройству Вселенной и воздается ему хвала.

Еще более ясной становится специфика ва-

вилонской литературы, если мы сопоставим па-

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ДВУРЕЧЬЯ

117

мятники с одинаковым сюжетом. Мы уже срав-

нили шумерские и аккадские версии сказания

о Гильгамеше. Выявленные при этом законо-

мерности эволюции внутренней структуры про-

изведений можно проследить и на более про-

стых, одноплановых памятниках, таких, напри-

мер, как рассказ о нисхождении богини любви

в преисподнюю. Вавилонская поэма о богине

Иштар значительно короче шумерской поэмы

о путешествии богини Инанны. Однако дейст-

вие, развертывающееся в ней, приобрело осо-

бый драматизм, а образы героев очерчены го-

раздо ярче и определеннее.

Шумерский миф пестрит бесчисленными и

однообразными повторами, которые являются

своеобразным художественным приемом, харак-

терным для шумерской литературы и позволяю-

щим слушателям легче запомнить текст и эмо-

ционально включиться в него. В качестве при-

мера мы приводили начало шумерского мифа,

где одна и та же мысль — Инанна решила сойти

в подземное царство — повторяется на протя-

жении десяти строк.

В вавилонском сказании этот прием реши-

тельно отвергается — повторы заменены дина-

мичным и поэтическим описанием «Страны без

возврата», куда Иштар замыслила направиться:

К Стране без возврата, Земле великой,

Иштар, дочь Сина, обратила мысли.

Обратила дочь Сина свои светлые мысли

К дому мрака, жилищу Иркаллы,

Откуда входящему нет возвращенья,

К пути, откуда нет возврата,

Где жаждут напрасно вошедшие света,

Где пища их — прах, где еда их — глина,

Где, света не видя, живут во мраке,

Одеты, как птицы, одеждою крыльев,

На дверях и засовах стелется прах.

И так почти всегда: схематизму шумерских

памятников противостоит лаконизм вавилон-

ских, и, отбрасывая все лишнее, вавилонские

авторы добиваются большего стилистического

разнообразия и красочной разработки отдель-

ных эпизодов. То же касается и характеристи-

ки героев: обобщенные персонажи шумерских

сказаний сменяются образами более индивидуа-

лизированными, и эта индивидуализация, как

правило, достигается более четким и разверну-

тым описанием их поступков и мотивов дей-

ствий.

Для усиления художественной характеристи-

ки персонажа продуманно и сознательно упо-

требляются разнообразные тропы, постоянный

эпитет становится способом выражения поэти-

ческой мысли, прием параллелизма, неотъем-

лемая часть древневосточной поэзии, прочно

занимает свое место среди набора художествен-

ных средств вавилонской поэзии.

Более свободная в своих выразительных

средствах вавилонская литература может ре-

шать и более сложные задачи идейного харак-

тера.

С развитием религиозных и этических докт-

рин каждое произведение несло определенную

идеологическую окраску. Не случайно лейтмо-

тивом эпосов об Адапе и Гильгамеше стала

горькая мысль: бессмертие — удел богов, лю-

дям все равно не достигнуть его; не случайно к

эпосу о Гильгамеше добавляется двенадцатая

таблица о жизни в подземном царстве с после-

довательно проведенной идеей: исполняй куль-

ты, и за это, только за это, воздастся тебе. Уси-

ление влияния религии, упрочение царской

власти сказалось на том, что многие произве-

дения вавилонской литературы, например мно-

гочисленные гимны к богам, стали недвусмы-

сленными выразителями официальной идеоло-

гии и внушали читателю или слушателю

смирение перед богом и покорность царю. Но

наряду с ними и в противовес им возникает ли-

тература, отразившая если не оппозиционные,

то, во всяком случае, независимые устремления

вавилонского общества, его не укладывающиеся

ни в какие догмы духовные запросы.

Именно в вавилонской литературе появляется

философский пессимистический «Разговор гос-

подина и раба», признающий право на сущест-

вование противоположных воззрений, появляет-

ся лукавый бедняк, сумевший обмануть градо-

начальника, появляется, наконец, Гильгамеш,

который попытался не поверить мудрому, но

равнодушному совету богов смириться и дерз-

нул подвергнуть сомнению неизменность их

решения о сроках человеческой жизни.

Здесь важен даже не самый факт появления

таких воззрений (они могли существовать, да

и безусловно существовали в шумерский пери-

од), для нас важно, что они начали проникать

в литературу письменную.

Таким образом, если шумерская литература

отразила в первую очередь процесс становле-

ния литературы, процесс приспособления тра-

диционных устных жанров к требованиям

письменной литературы, то вавилонская лите-

ратура закрепила этот процесс и пошла даль-

ше. Ей было от чего отталкиваться, и она могла

свободнее ставить и разрешать новые, более

сложные задачи как в области идеологии, так

и в вопросах совершенствования собственно ли-

тературной формы.

118

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ХЕТТСКАЯ И ХУРРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ

История Древнего Ближнего Востока во II тыс.

до н. э. в значительной мере определяется со-

перничеством двух народов — хеттов, обитав-

ших в центре Малой Азии и объединившихся

в могущественное Хеттское государство в

XVIII в. до н. э., и хурритов, составлявших сс

второй половины III тыс. до н. э. основную

часть населения Северной Месопотамии и Се-

верной Сирии. Уже в XVII в. до н. э. продви-

жение хеттов на юг, в Сирию, привело их к

столкновению с хурритами и к воздействию

хурритской культуры на хеттскую.

Особенно заметным это воздействие становит

ся в период Нового царства (XIV—XIII вв.

до н. э.), когда вырастает удельный вес южных

областей Малой Азии со смешанным хуррит-

ским и лувийским населением в составе Хетт-

ского царства. В этих областях складывается

монументальное изобразительное искусство, по-

влиявшее, в свою очередь, и на искусство сто-

лицы хеттов Хаттусаса (ныне Богазкей, около

100 км от Анкары). Крупнейшим памятником,

отразившим это влияние, является скульптур-

ная галерея Язылыкая. Храм Язылыкая ис-

пользовался хеттскими царями Нового царства

для заупокойного культа их династии, имевшей

хурритское происхождение. Царицы этой дина-

етии носят хурритские имена, а цари — двой-

ные имена (хурритское — от рождения, хетт-

ское — по восшествии на престол).

В архиве хеттских царей в Богазкее найдены

копии древнехурритских текстов, упоминающих

аккадского царя Саргона Аккадского I (с кото-

рым себя сравнивает Хаттусилис I (ок. 1650—

1620) в летописном рассказе о походе к Евфра-

ту) и, по-видимому, воспроизводящих реаль-

ные исторические события, а также более позд-

няя хурритская версия сочинения о царях

Аккада и хурритская версия аккадской поэмы

о Гильгамеше. Вероятно, с этими памятниками

месопотамской литературы хетты познакоми-

лись через посредничество хурритов (переве-

денный с хурритского эпос о Гильгамеше в

хеттской сокращенной версии переделан так,

что на первый план выдвинуты события, проис-

ходившие на территории Северной Сирии, инте-

ресовавшей хеттов и хурритов). В архиве Бо-

газкея найдены и оригинальные хурритские по-

этические произведения. О значимости живой

хурритской (и тесно с ней связанной лувий-

ской) литературной традиции в новохеттский

период свидетельствует то, что согласно списку

лиц, обслуживающих один из храмовых цент-

ров литературной и музыкальной деятельности

в Хаттусасе, из общего числа 208 слушателей

10 было «певцами, певшими по-хурритски»

(т. е. рапсодами, исполнявшими хурритские

поэтические сочинения с музыкальным сопро-

вождением), тогда как «писцов на дереве» (пи-

савших иероглифами, которые применялись

для записи лувийских и — в Язылыкая — хур-

ритских текстов) было 33, а писцов клинопис-

ных (хеттских) текстов — всего 19.

Одним из замечательных достижений совре-

менной науки о древнем Востоке является осу-

ществленная в 70-е годы нашего века деши-

фровка клинописной системы музыкальной

записи, впервые выработанной для аккадских

музыкальных сочинений, а затем развитой хур-

ритскими писцами и музыкантами. В архиве

северосирийского древнего международного

порта Угарита (современное Рас-Шамра) най-

дена клинописная таблица, содержащая запись

слов и музыки хурритской обрядовой песни,

связанной с ритуалом обеспечения плодородия.

В хурритском тексте чередуются пятисложные,

семисложные и девятисложные строки. Эта

древневосточная традиция непосредственно по-

влияла на греческую музыку и поэзию. Воздей-

ствие могло происходить как в самом Угарите,

где среди других кварталов был и микенский

греческий, так и благодаря длительному много-

вековому общению микенских греков-ахейцев

государства (Аххиявы среднехеттских и ново-

хеттских исторических сочинений) с хеттами,

бывшими проводниками той же традиции. По-

скольку есть основания предполагать влияние

хеттских эпических сочинений, переведенных с

хурритского, на греческий эпос, хеттскую лите-

ратуру можно рассматривать как мост между

античной литературой и хурритской, выступав-

шей в качестве ответвления древней месопотам-

ской культурной традиции.

Вместе с тем хурритская литература была

тесно связана с египетской, о чем свидетельст-

вует дословное совпадение целых эпизодов

хурритских мифологических поэм, переведен-

ных на хеттский язык, с египетскими мифоло-

гическими текстами. По отношению к Египту,

по крайней мере периода XV в. до н. э., хур-

ритское влияние на религию бесспорно. В ма-

гических египетских ритуалах времени Аменхо-

тепа III (рубеж XV—XIV вв. до н. э.) и в

некоторых других надписях упоминается хур-

ритская воительница на лошади Иштар Шауш-

ка (по мнению многих ученых, ее образ лег и в

основу греческой легенды об амазонках). Любо-

пытно, что именно в этот период заключаются

С

ХЕТТСКАЯ И ХУРРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ

I19

на протяжении трех поколении династические

союзы фараонов с дочерьми царей хурритского

государства Митанни, а несколько позднее

предполагался брак вдовы фараона с хеттским

царевичем, о чем подробно повествует летопись

первого хеттского царя Нового царства Суппи-

лулиумаса, до того воевавшего с Египтом.

Амарнский период (конец XV в.) был не только

временем, когда в Египте утвердилась религия

поклонения Солнцу, некоторыми специфически-

ми деталями напоминавшая современные ей

хурритские и хеттские религиозные представ-

ления, по и периодом оживленной дипломати-

ческой переписки Египта с другими странами

Ближнего Востока. В архиве эль-Амарны, где

сохранилась эта переписка, было найдено и

письмо фараона правителю Арцавы — южной

лувийской области Малой Азии, в среднехетт-

ский период отделившейся от Хеттского царст-

ва. В этом письме, написанном по-хеттски, го-

ворится о предполагавшемся дипломатическом

союзе Египта и Арцавы.

В том же египетском архиве найдено большое

письмо царя Митанни фараону, написанное на

хурритском языке и долгое время остававшееся

главным подспорьем при изучении этого языка.

Но ни это письмо, ни другие хурритские доку-

менты, найденные на территории Митанни и

смежных областей Месопотамии и Сирии, по

большей части ие имеют существенного лите-

ратурного значения (исключения составляют,

кроме упомянутой песни из Угарита, древние

заклинания из Мари, продолжавшие старую ме-

сопотамскую традицию). Поэтому основным

источником исследования обширной хурритской

литературы — одной из великих литератур

Древнего Востока — остается архив Богазкея,

прежде всего найденные в нем хеттские пере-

воды и переложения хурритских сочинений, ис-

следование оригиналов которых (в тех редких

случаях, когда они сохранились) началось в

самые последние годы по мере постепенного

продвижения в понимании хурритского языка.

Но хеттские переводы иногда представляют со-

бой лишь сокращенный пересказ: так, хуррит-

ская поэма «Песнь о Божественном Кесси, отце

гор» состояла более чем из 14 клинописных

таблиц (каждая таблица соответствует МНОГРШ

страницам современного издания), тогда как

хеттский пересказ — это просто сухое изложе-

ние содержания поэмы (или ее части), зани-

мающее всего лишь несколько десятков строк.

Окончательное представление о хурритской ли-

тературе сложится лишь тогда, когда интенсив-

но ведущиеся в последние годы исследования

разных диалектов хурритского языка позволят

читать и понимать подлинникр1, С которых сде-

ланы хеттские переводы.

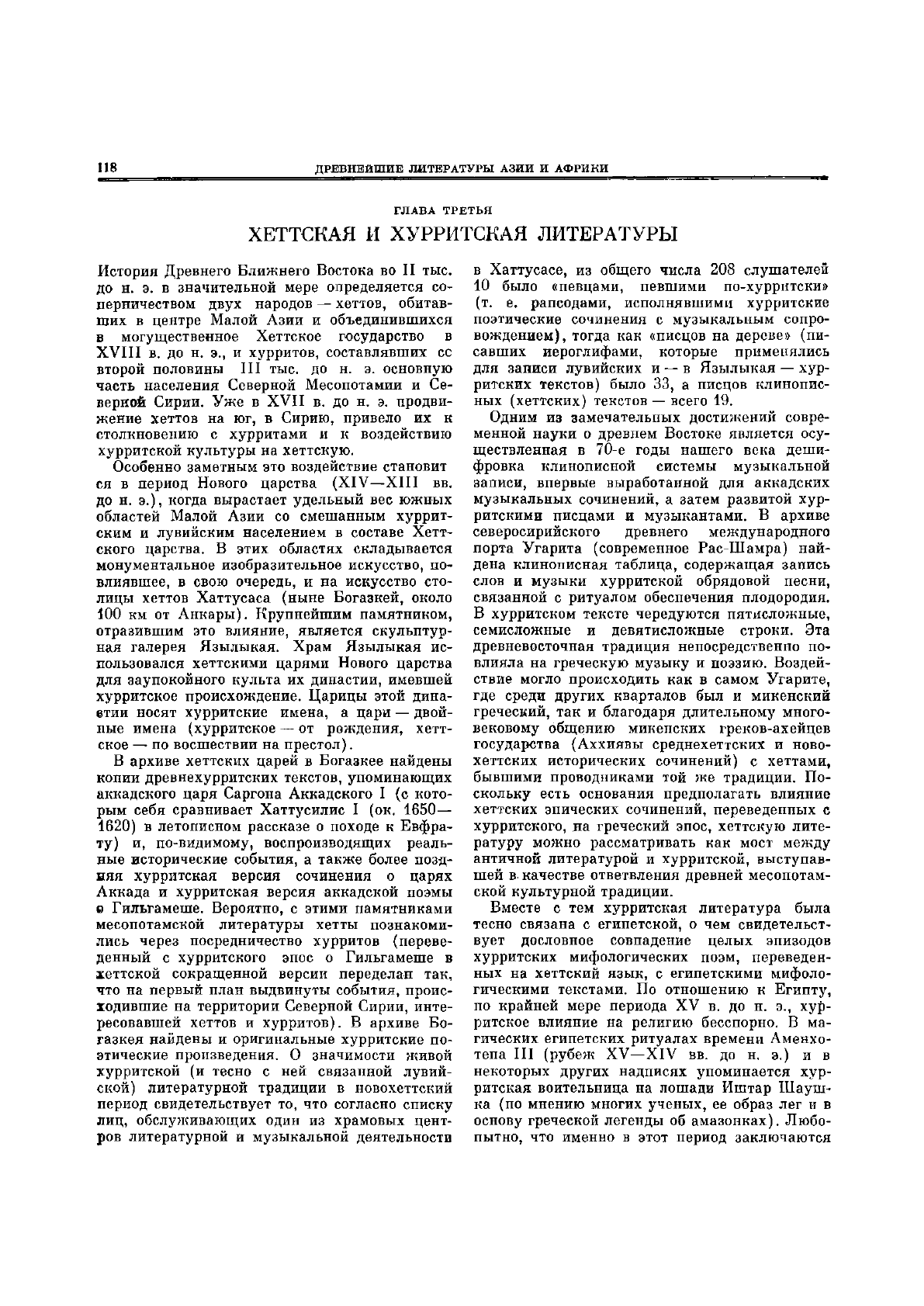

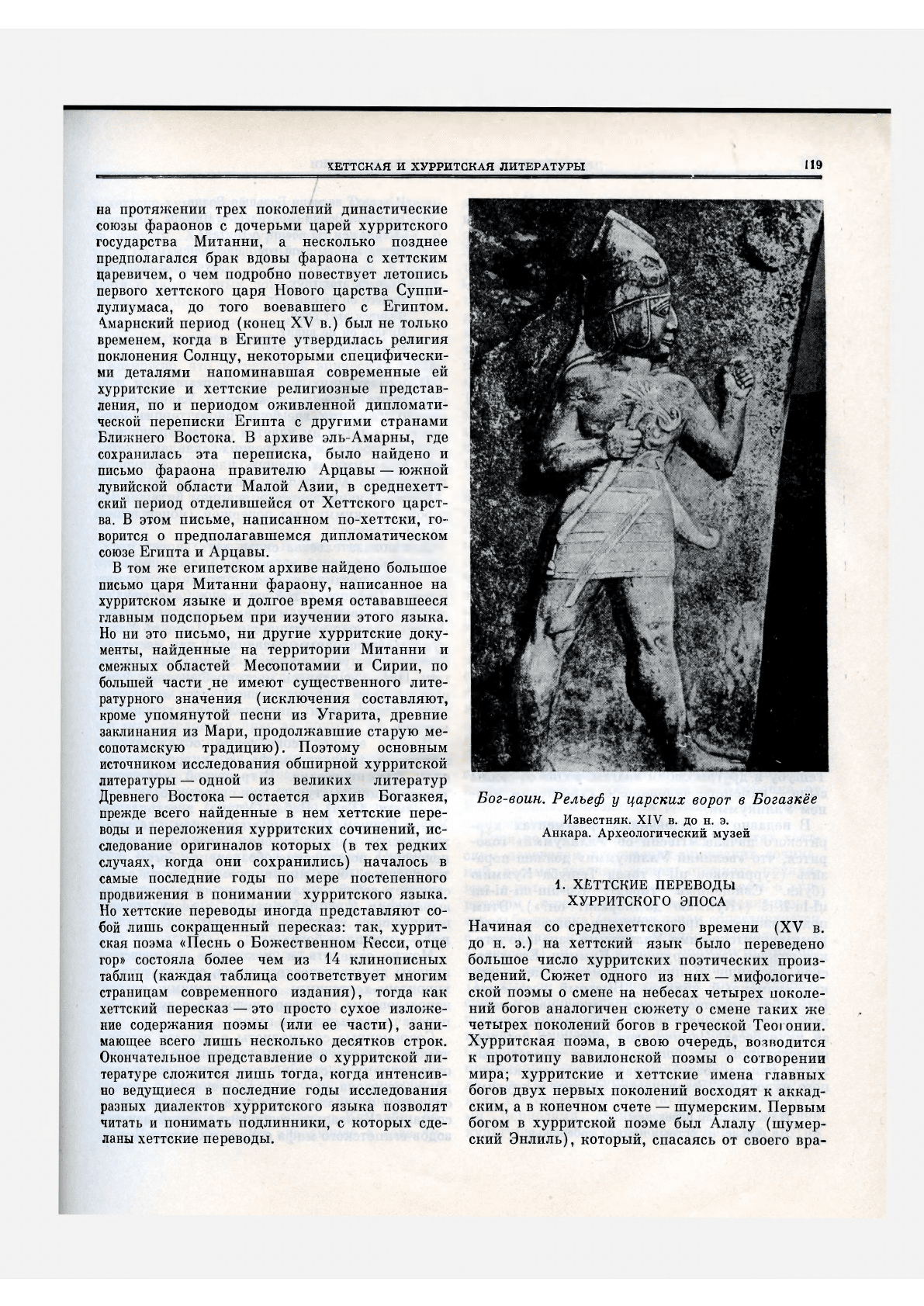

Бог-воин. Рельеф у царских ворот в Богазкёе

Известняк. XIV в. до н. э.

Анкара. Археологический музей

1. ХЕТТСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

ХУРРИТСКОГО ЭПОСА

Начиная со среднехеттского времени (XV в.

до н. э.) на хеттский язык было переведено

большое число хурритских поэтических произ-

ведений. Сюжет одного из них — мифологиче-

ской поэмы о смене на небесах четырех поколе-

ний богов аналогичен сюжету о смене таких же

четырех поколений богов в греческой Теогонии.

Хурритская поэма, в свою очередь, возводится

к прототипу вавилонской поэмы о сотворении

мира; хурритские и хеттские имена главных

богов двух первых поколений восходят к аккад-

ским, а в конечном счете — шумерским. Первым

богом в хурритской поэме был Алалу (шумер-

ский Энлиль), который, спасаясь от своего вра-

120

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

га, бежал в Нижний Мир. Точно так же в гре-

ческой мифологии в первом поколении богов

главным богом был Океан, божество Нижнего

Мира; аналогична роль божества со сходным

по смыслу названием и в угаритской мифоло-

гии, которая была одновременно связана и с

хурритской, и с хеттской. Бог Океан играет су-

щественную роль и в непереводных хеттских

мифологических сочинениях. Имя главного хур-

ритского бога второго поколения Ану (от шу-

мерского Ан — Небо) аналогично первоначаль-

ному значению имени греческого бога второго

поколения Урана (небо). Подобно тому как

свергнутый Алалу бежит в свою стихию —

Нижний Мир, и Ану убегает в свою стихию —

на Небо. Оскопление Урана Кроном — глав-

ным богом следующего поколения — аналогично

сходному эпизоду в хеттско-хурритской поэме.

Но в ней (в отличие от греческого мифа, где

Крон проглатывает не семя богов, а самих бо-

гов) бог-победитель Кумарби оказывается бе-

ременным от бога-соперника Ану, что находит

дословную параллель в египетской мифологи-

ческой сказке о Хоре и Сетхе; появление богов

из головы Сетха или Кумарби аналогично рож-

дению Афины из головы Зевса в греческом

мифе.

Наконец, в четвертом хурритском поколении

богов главный из них — Тешуб (Бог Грозы) —

совпадает по своей функции с греческим громо-

вержцем Зевсом. Дальнейшее хеттско-хуррит-

ское повествование о сражении Тешуба с чудо-

вищем Улликумми похоже на греческий миф о

Тифоне.

Низвергнутый бог Кумарби, желая отомстить

Тешубу и другим своим врагам, родит от скалы

сына — каменное чудовище с хурритским име-

нем Улликумми.

В недавно исследованных фрагментах хур-

ритского начала «Песни об Улликумми» гово-

рится, что «великий Улликумми» должен пора-

зить (хурритское ull-) город Тешуба Куммию

(букв. Священный город): Ku-um-mi-ni-im

ul-lu-li-iS («Куммию да поразит он?»). Этим

подтверждается предположение, согласно кото-

рому хурритское имя Улликумми означало того,

кто рожден для разрушения Куммии. Его хетт-

ское прозвище Кункунуцци можно перевести

как «каменный убийца». Быстрый рост сына

Кумарби, возвышающегося в море как камен-

ный столп, вызывает испуг богов, совещающих-

ся на небесах. Замечателен эпизод, в котором

повествуется, как богиня Иштар тщетно пы-

тается пением воздействовать на чувства камен-

ного чудовища, остающегося слепым и глухим.

И пела Иштар перед ним

На гальке, на острых камнях побережья.

И встала из моря Большая Волна.

Большая Волна обратилась к Иштар:

«Перед кем ты поешь, о Иштар?

Перед кем ты свой рот наполняешь

[звучанием сладким]?

Человек этот глух,

Ничего он не слышит.

Человек этот слеп,

Ничего он не видит.

Милосердия нет у него!

В последующих эпизодах описываются при-

готовления богов к сражению с Улликумми и

начало сражения, где боги сперва терпят пора-

жение, но потом им удается особым оружием —

резаком, добытым на древних складах,— отре-

зать Уликумми от правого плеча Упеллури —

хурритского Атласа (ср. также миф об Антее).

Поэма заканчивается описанием битвы, в ко-

торой Улликумми был повержен (конец поэмы

до нас не дошел).

*Для доказательства связи двух версий мифа,

хеттско-хурритской и греческой, особенно важ-

но то, что поздняя греческая традиция относит

битву с Тифоном к той же горе в Северной Си-

рии (почитавшейся греками как святилище

Зевса), которая выступает и в «Прсне об Улли-

кумми» (со сходным названием) как местопре-

бывание Тешуба, теснимого Улликумми. Та же

гора Цафон считалась местопребыванием богов

в угаритском мифологическом эпосе, в свою оче-

редь испытавшем значительное хурритское

влияние.

Другое важное совпадение, объединяющее

греческий вариант мифа с хурритско-хетт-

ским,— мотив резака. В греческой мифологии

такое орудие выступает как средство отделения

от Земли (Геи) Неба (Урана) и оскопления

Урана Кроном. Наконец, в греческом и хеттско-

хурритском мифологическом эпосе совпадают и

некоторые поэтические обозначения богов: эпи-

тет титанов «боги минувшего» у Гесиода пред-

ставляет собой дословный перевод хеттского

выражения (karuileS siuneS), в свою очередь

передающего хурритское (ammatina Dingir

me§

-

na) — «прошлые боги».

Можно отметить и некоторые поэтические

приемы древнегреческого эпоса, совпадающие с

хурритско-хеттскими и египетскими: таково

использование разговора человека с душой для

передачи размышлений героя.

Современные специалисты в области истори-

ческой психологии придают большое значение

отраженному в самом этом приеме осознанию

души человека как его «собеседника», что по

существу означало зарождение диалогического

сознания. Буквально совпадает с одним из эпи-

зодов египетского мифа о Хоре и Сетхе то место