Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

УГАРИТСКО-ФИНИКИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

131

Дошедшие до нас памятники угаритской сло-

весности не представляют собой литературных

текстов в собственном смысле слова; это записи

фольклорных поэтических произведений (эпос,

мифы), а также своеобразных «сценариев» хра-

мовых ритуальных действий и гимнов богам.

Колофоны некоторых записей датируют послед-

ние временем царя Никмада (к сожалению,

пока не установлено, о каком именно Никмаде

идет речь), т. е. XIV в. до н. э.; известно имя

писца, которому была поручена данная рабо-

та,— Элимилк, а также одного из исполнителей

текстов — Атанпарлана, верховного жреца и на-

чальника пастухов (к нему восходит, в част-

ности, имеющаяся в нашем распоряжении вер-

сия мифа о борьбе Ваала Могучего и Мота).

Можно предполагать, что в XIV в. до п. э. в

Угарите произошло событие, до известной степе-

ни напоминающее то, которое происходило не-

сколько столетий спустя в Афинах при Писи-

страте, а также в иудейско-израильском общест-

ве в эпоху, непосредственно предшествующую

возникновению Пятикнижия: фиксируется

текст, который должен, по-видимому, стать ка-

ноническим. Показательно, что в роли храни-

телей предания выступает жречество и именно

оно редактирует текст, а, значит, определяет

тенденцию, идейную окраску мифов и легенд.

Едва ли можно сомневаться в том, что сущест-

вовали и другие версии, до нас не дошедшие,

которые должна была вытеснить запись Эли-

милка. Перед нами, следовательно, итог дли-

тельной борьбы в угаритском обществе. И по-

тому записям Элимилка, безусловно, должен

был предшествовать более или менее долгий

период устного бытования эпосов и мифов, что

позволяет отнести их формирование, во всяком

случае, к периоду не позже конца III — начала

II тыс. до н. э.

Одним из известнейших угаритских повест-

вований является эпос о Керете. Согласно

предположению, выдвинутому в ходе исследо-

вания этого памятника, он рассказывает о пред-

ке царской династии, правившей в Угарите в

середине II тыс. до н. э. Керет изображен сы-

ном верховного бога Эла; в дошедших до нас

отрывках говорится о походе Керета за неве-

стой, об обете, который он дал богам, но не

выполнил, о болезни Керета и его выздоров-

лении, о его борьбе за власть со старшим сыном.

Все эти сюжеты характерны для устной фоль-

клорной традиции, однако в Угарите они

приобретают некоторые своеобразные черты.

Традиционный поход за невестой в эпосе о

Керете мотивирован тем, что у главного героя

Керета умерла жена и погибли дети; тогда во

сне к нему является Эл и предлагает отправить-

ся в страну Удм, где, опустошив страну, Керет

вынудит местного царя Пебела отдать ему в

жены свою дочь Машат-Хурай. Керет в точно-

сти выполняет все указания Эла, и брак совер-

шается. Фактически поход описывается дваж-

ды — сначала как наставление Эла и предска-

зание Керету, а затем уже как повествование о

реально происходящем событии. Женитьба Ке-

рета изображена как важнейшее событие об-

щественного значения: в походе участвуют все,

кто только может, даже те, кто по состоянию

здоровья или по своему положению обычно ос-

тавался дома. Перед нами, следовательно, не

отражение чисто семейного конфликта, а нечто

совершенно другое: женитьба Керета должна

обеспечить обществу благоденствие, что возмож-

но только в том случае, если будет благоденст-

вовать глава этого общества и в особенности

если у него будет потомство.

Важнейшие эпизоды эпоса — клятва Керета,

пренебрежение ею, болезнь героя и его выздо-

ровление. Идя в страну Удм, Керет посещает

храм богини Ашерат сидонской и тирской; там

он клянется в случае удачи пожертвовать бо-

гине много золота и серебра. Однако, получив

в жены Машат-Хурай, Керет забыл о своем

обещании, а Ашерат наслала на него болезнь.

Жертвоприношения, в которых участвуют вои-

ны царя, не достигают цели; болезнь усилива-

ется, и царь оказывается при смерти. Его опла-

кивают младшие сын и дочь. Тогда Эл изготов-

ляет из глины Шааткат — существо, которое по-

беждает и прогоняет смерть. Керет начинает

есть и выздоравливает. В этом эпизоде интерес-

но предпочтение, которое эпос отдает младше-

му сыну перед старшим; показательно, что

именно младший сын является с атрибутами

власти к сестре, чтобы побудить ее оплакать

отца. Хотя право первородства существует, его

получает младший сын в обход старшего (мо-

тив, который впоследствии будет, хотя и иначе,

разработан в библейском предании об Исаве-

Эдоме и Иакове) явно как воздаяние за плач

по отцу. Старший сын в трагической ситуации

грозящей отцу смерти ничем себя не прояв-

ляет.

Наконец, еще один эпизод — столкновение

старшего сына Керета с отцом. Здесь обычный

и широко распространенный эпический мотив

разработан весьма своеобразно, как попытка

сына при поддержке и даже при прямой иници-

ативе приближенных Керета свергнуть отца

с престола. Сын (Йацциб) является к Керету

и обвиняет его в том, что он не выполняет

обязанностей царя: чинит насилия, не защища-

ет бедняков и убогих; кроме того, он постоянно

болен (само собой разумеется, что царем может

быть только физически здоровый, сильный че-

ловек). Йацциб требует, чтобы Керет уступил

9*

132

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

ему власть. В ответ Керет проклинает сына и

призывает на его голову смерть от руки бога.

Дошедший до нас фрагмент на этом обрывает-

ся; можно, однако, предполагать, что проклятия

Керета сбылись. В эпизоде отражены бытовав-

шие в угаритском обществе и в своей основе

восходившие к глубокой древности представле-

ния о роли царя в жизни племени. Характер-

но, что неудовлетворительное исполнение царем

его обязанностей могло послужить достаточной

причиной для его устранения и возведения на

престол нового владыки. О том, что подобного

рода воззрения оставались не только в сфере

чистой теории, но и могли применяться на прак-

тике, свидетельствует (хотя и несколько столе-

тий спустя) история распада Израильско-иу-

дейского царства, когда группа племен отказа-

лась признать царем наследника Соломона Ре-

хабеама и избрала другого царя.

Еще один интересный мотив эпоса о Керете,

являющийся, несомненно, пережитком перво-

бытных, доклассовых общественных отношений

(напомним, что царь в доклассовом обществе

был военным предводителем данного племени

или группы племен; часто он предводитель бое-

вой дружины, воинов — членов мужского сою-

за, каким, по-видимому, и был Керет),— воз-

можность устранения физически немощного,

больного царя. Аналогичное явление пашло свое

отражение в египетской церемонии хебсед,

римском regifugium и т. п. Однако в эпосе о

Керете наблюдается уже, по-видимому, преодо-

ление обычая: во-первых, претендентном здесь

выступает сын царя, т. е. формулируется ди-

настийный принцип, и, во-вторых, при поддерж-

ке богов побеждает Керет. Можно предпола-

гать, что рассказ о бунте Йацциба должен был

оправдать лишение старшего сына прав, выте-

кающих из его первородства.

Другой памятник угаритской письменности —

сказание о Данэле и его сыне Акхате. Фрагмен-

тарность дошедших до нас отрывков не позво-

ляет судить с достаточной полнотой о его со-

держании. Вначале речь идет о рождении у Да-

нэла сына Акхата. По просьбе Даиэла бог Ку-

сар-и-Хасис изготовляет для младенца чудесный

лук. Богиня Анат замечает чудесный лук и воз-

горается желанием его получить. Она предла-

гает Акхату в обмен золото и серебро, но полу-

чает отказ: лук нужен самому Акхату для охо-

ты; пусть Аттат принесет дары Касиру-и-Хаси-

су, и он ей сделает такой же лук. Тогда богиня

предлагает Акхату свою любовь, бессмертие и

вечную жизнь среди богов; однако Акхат снова

отказывается: лук — мужское оружие и не го-

дится для женщины. Оскорбленная Анат бро-

сается к Элу и получает его согласие умертвить

Акхата. Затем она приглашает к себе на охоту

Акхата в окрестное

гини Йатпан в обли

и убивает его. На зе

лет оплакивает сьнп

одежды, молит о д<

сына в желудке Ца1

хищных птиц, прок

ников злодеяния. И:

тов текста явствуе

мстит за гибель свс

разе Акхата нашли

площение мотивы,

рающего и воскреса

вы охотничьих МИ(]

другой мотив — б<

борьба между богиш

человеком за чудес

счете за охотничью

казательно, что и ]

фактически Анат пс

С наибольшей по.

фрагментарно, прер

нас из Угарита текс

и Анат, об их вош

божественными прс

разные версии назь

Мота (бога смерти

владычицу моря, и

ное по функциям В

пытки расположить

ной последовательно

какое-то их сюжетн

привели к убедител

ся, что процесс цик

шен, и перед нами -

внутренне мало свя

по некоторым поме

г

але Могучем и Ана

мовых рецитаций.

Пожалуй, самым

заний была поэма <

Мотом. В дошедшем

гут быть выявлены

которых в одном Эл

тогда как в другом

и назначает вместе

ника. Такая разнов

цельного текста, к

объясняется желанг

свести воедино все

борьбе Ваала Могу

в этом отношении i

фольклорных трад*

нами, следовательно

фический прием, а

крайней мере, в слс

анейских народов п

номорья.

УГАРИТСКО-ФИНИКИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

133

Насколько можно судить, в поэме о борьбе

Ваала Могучего и Мота рассказывалось, как

последний пригласил к себе на пиршество Ва-

ала Могучего; Мот нападает на Ваала и убива-

ет его; на место Ваала Эл и его супруга Аше-

рат-Йам ставят царем и владыкой мира бога

Астара. Между тем богиня-воительница Анат

собирает останки Ваала, оплакивает его и при-

носит ему заупокойные жертвы; затем она по-

ражает и уничтожает Мота, разбрасывает раз-

рубленное его тело по земле. Ваал воскресает

и снова овладевает своим царством. В целом

миф о Ваале Могучем и Моте, который, кстати

сказать, тоже возрождается к новой жизни, от-

ражает представления об умирающем и воскре-

сающем боге, связанные с ежегодным земле-

дельческим циклом.

В основе нескольких преданий лежит сюжет

о строительстве «дома», т. е., очевидно, храма

Ваала. Согласно одному из вариантов, Анат,

развлекающаяся убийствами и разрушениями,

получает от Ваала приглашение в гости; Ваал

рассказывает ей о своем грандиозном замыс-

ле — построить для себя дом, подобного кото-

рому еще никто никогда не видел, и просит ее,

чтобы она получила разрешение у Эла. Анат от-

правляется к Элу, и, кроме того, мы узнаем

(без ясно выраженной связи с остальным текс-

том) еще об одном посольстве Ваала — к бо-

жеству Кусару-и-Хасису, который должен осу-

ществить строительство. По другой версии, Анат

и Ваал первоначально отправляются к супруге

Эла Ашерат-Йам и заручаются ее благосклон-

ностью. Ашерат-Йам, превратившаяся из врага

в друга Ваала, убеждает Эла разрешить послед-

нему постройку дома. Ваал призывает Куса-

ра-и-Хасиса, и тот воздвигает дворец из золота

и серебра, украшенный драгоценными камнями,

но сначала без окон (Ваал боится нападения

врагов); потом, убедившись в том, что опас-

ности нет, Ваал поручает Кусару-и-Хасису про-

рубить окна. Удовлетворенный сделанным, Ва-

ал провозглашает себя царем над всеми богами

и людьми.

Существует и близкая по содержанию леген-

да, повествующая о том, что Эл намеревается

построить дом для своего сына Йавта (возмож-

но, тождествен библейскому Яхве), или Йама,

бога морской пучины; при этом Эл предлагает

Йаму прогнать Ваала с царства. Против такого

возвышения Йама выступает какое-то другое

божество, по-видимому Астар. Затем следует

рассказ о борьбе Ваала и Йама: Ваал оскорбля-

ет Йама; последний требует от Эла и совета бо-

гов выдать ему Ваала; Эл выражает готовность

выдать Ваала Йаму в плен и рабство; разгне-

ванный Ваал хочет расправиться с посланцами

Йама, но его останавливают Анат и Астар;

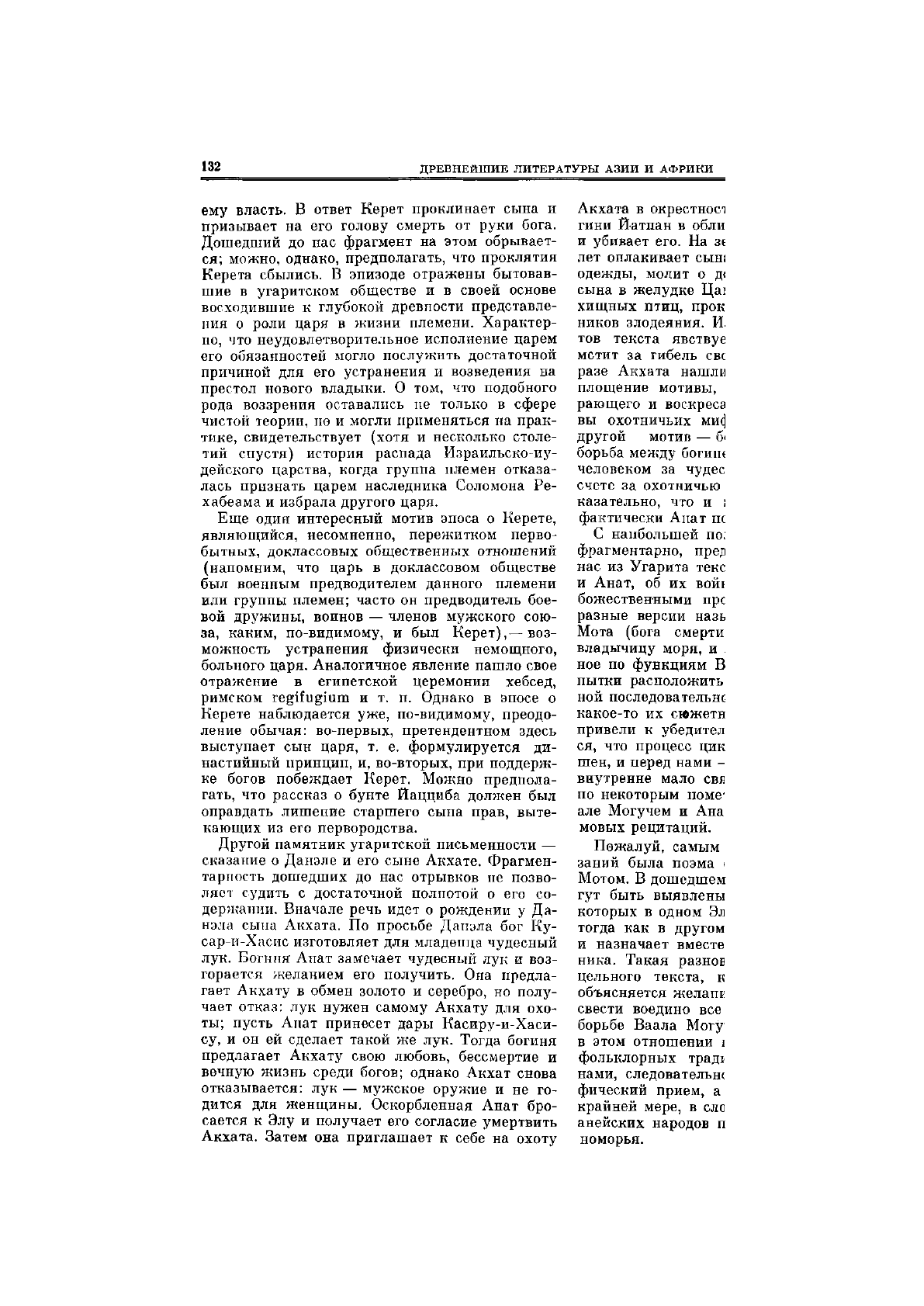

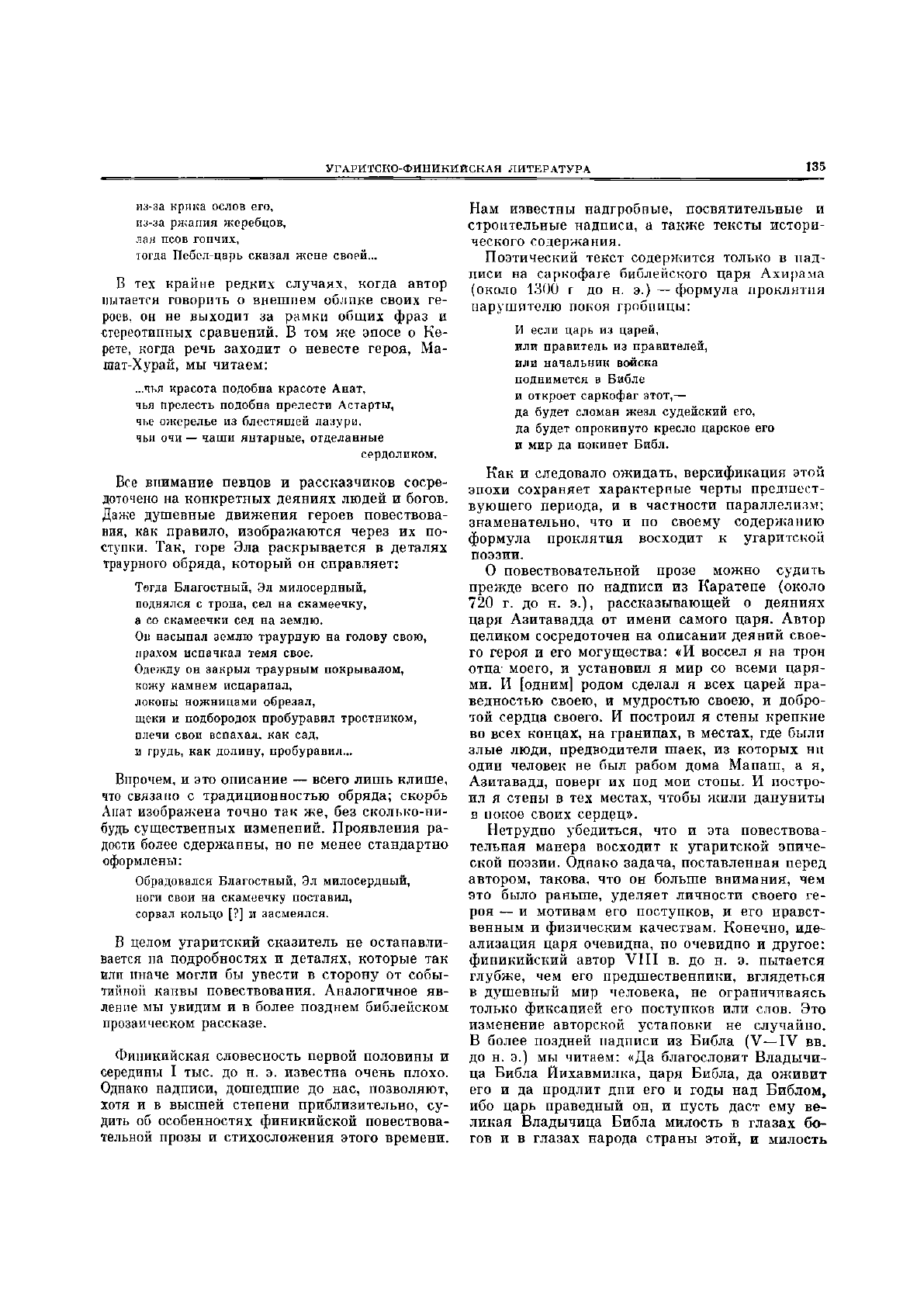

Статуэтка богини

Бронза. Угарит. II тыс. до н. э. Париж. Лувр

Кусар-и-Хасис делает Ваалу две палицы, и в

решительном бою Ваал побеждает Йама.

Все рассмотренные нами поэмы косвенно от-

ражают, хотя и в форме предания о богах, ре-

альную повседневную жизнь древнего угаритс-

кого общества. Показательно уже то, что по-

строить дом можно только с разрешения царя

(в данном случае царя богов Эла); обладание

домом знаменует собою достижение высокого

общественного положения (здесь — приход к

власти над миром). Очевидно, поэмы о строи-

тельстве храма Ваала Могучего должны были

читаться во время праздничной службы, при-

уроченной к легендарной (или реальной) дате

окончания строительства и освящения здания.

Заслуживает внимания и многовариантность

повествования: в различных текстах по-разному

рассказана история замысла постройки, самой

иостройки и воцарения Ваала; различны и вра-

134

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

ги, с которыми он сталкивается. В целом преда-

ния о Ваале и Анат разрабатывают широко

распространенный фольклорный сюжет о борь-

бе богов за власть, причем воцаряется благой

бог, «хозяин» (Ваал в переводе на русский язык

и значит «хозяин»), олицетворяющий собою

природу.

Кроме названных, среди угаритских текстов

есть и поэма о священном браке лунных богов

Йариха и Никкаль, а также своего рода сцена-

рий драматического действа о рождении благо-

стных богов Шахара и Шалима — один из пер-

вых в мировой литературе памятников такого

рода; найдены и ритуальные гимны, близкие по

содержанию к библейским псалмам.

С точки зрения композиционных приемов и

стихотворной техники угаритские поэтические

произведения принципиально не отличаются от

аналогичных памятников ассиро-вавилонской и

библейской литератур. Поэтический ритм зави-

сит в них от музыкального сопровождения. Наи-

меньшей поэтической единицей было слово,

стоящее под ударением и соответствующее му-

зыкальному такту; стихотворный размер выра-

жен количеством ударных слогов в строке. По-

лустишия или трети стихов отделялись друг от

друга цезурой.

В угаритском стихосложении широко распро-

странен «параллелизм членов» — прием, обыч-

ный для семитоязычной поэзии. Как правило,

перед нами прямой параллелизм, например:

Она [Ашерат] ублажила Быка, Эла праведного,

она ублаготворила Творца творения;

или:

Как сердце коровы к ее теленку,

как сердце овцы к ее ягненку,—

так сердце Анат к Ваалу.

Встречается, однако, и обратный параллелизм:

Как корова ревет о теленке своем,

сыновья хупшу * плачут о матери своей,—

так будет стенать Удм.

Фольклорный характер угаритской поэзии

проявляется в обилии клишированных формул.

Речь того или иного персонажа вводится, как

правило, словами: «И возвысил голос свой, и

воскликнул». Описание приветствия также

стандартное:

К ногам Эла она [Ашерат] простерлась и пала,

простерлась ниц и оказала ему почесть.

В формулах изменяется только субъект дей-

ствия; все остальные слова и конструкции не-

* Хупшу — по-видимому, лица, стоявшие вне общин-

ной организации и освобожденные от повинностей.

изменны. Из текста в текст кочуют однородные

описания, наподобие следующего:

Она [Анат] умылась росою небесной, елеем земным.

Роса небесная обливала ее,

дождем обливали ее звезды.

Она, стуча, поднимала зайцев на тысяче полей,

нечистоты свои в море сбрасывала...

Другая характерная черта угаритской поэти-

ки — многочисленные эпические повторы. Наи-

более яркий пример такого повтора содержит

поэма о Керете: мы уже говорили, что сначала

поход Керета в страну Удм изображается как

предсказание Эла, полученное во сне, а затем

следует его описание; и то и другое совпадает

почти дословно. Аналогичные повторы встре-

чаются и в других поэмах.

С повторами связана и еще одна стилистиче-

ская особенность — употребление рефрена при

описании длящихся во времени действий. О

строительстве дворца для Ваала, когда потре-

бовалось расплавить большое количество золо-

та и серебра, говорится:

Зажгли огонь в доме, пламя во дворце.

Вот день и другой горит

огонь в доме, пламя во дворце;

третий, четвертый день горит

огонь в доме, пламя во дворце;

пятый, шестой день горит

огонь в доме, пламя во дворце.

Потом на седьмой день убрали

огонь из дома, пламя из дворца.

О битве Ваала и Мота рассказывается:

Они столкнулись, как верблюды [?],—•

Мот силен, Ваал силен.

Они бодались, как быки,—

Мот силен, Ваал силен.

Они кусались, как змеи,—

Мот силен, Ваал силен.

Они столкнулись, как быстроногие [кони],—

Мот пал, Ваал пал.

Насколько мы можем судить, угаритские ска-

зители в общем мало интересовались конкрет-

ными приметами того мира, который окружал

их героев. Мы тщетно стали бы искать у них

описаний природы, хотя бы и самых беглых;

обстоятельства, в которых развертывается тот

или иной эпизод, раскрываются только через

действия или состояние участников событий —

животных и людей. Например, в эпосе о Кере-

те о бедствиях, постигших страну Пебела, ука-

зывают такие строки:

Когда же поднялось солнце на седьмой день,

и не спал Пебел-царь

из-за рева быков его,

УГАРИТСКО-ФИНИКИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

135

из-за крика ослов его,

из-за ржания жеребцов,

лая псов гончих,

тогда Пебел-царь сказал жене своей...

В тех крайне редких случаях, когда автор

пытается говорить о внешнем облике своих ге-

роев, он не выходит за рамки обших фраз и

стереотипных сравнений. В том же эпосе о Ке-

рете, когда речь заходит о невесте героя, Ма-

шат-Хурай, мы читаем:

...чья красота подобна красоте Анат,

чья прелесть подобна прелести Астарты,

чье ожерелье из блестящей лазури,

чьи очи — чаши янтарные, отделанные

сердоликом.

Все внимание певцов и рассказчиков сосре-

доточено на конкретных деяниях людей и богов.

Даже душевные движения героев повествова-

ния, как правило, изображаются через их по-

ступки. Так, горе Эла раскрывается в деталях

траурного обряда, который он справляет:

Тогда Благостный, Эл милосердный,

поднялся с трона, сел на скамеечку,

а со скамеечки сел на землю.

Он насыпал землю траурную на голову свою,

прахом испачкал темя свое.

Одежду он закрыл траурным покрывалом,

кожу камнем исцарапал,

локоны ножницами обрезал,

щеки и подбородок пробуравил тростником,

плечи свои вспахал, как сад,

и грудь, как долину, пробуравил...

Впрочем, и это описание — всего лишь клише,

что связано с традиционностью обряда; скорбь

Анат изображена точно так же, без сколько-ни-

будь существенных изменений. Проявления ра-

дости более сдержанны, но не хменее стандартно

оформлены:

Обрадовался Благостный, Эл милосердный,

ноги свои на скамеечку поставил,

сорвал кольцо [?] и засмеялся.

В целом угаритский сказитель не останавли-

вается па подробностях и деталях, которые так

или иначе могли бы увести в сторону от собы-

тийной канвы повествования. Аналогичное яв-

ление мы увидим и в более позднем библейском

прозаическом рассказе.

Финикийская словесность первой половины и

середины I тыс. до н. э. известна очень плохо.

Однако надписи, дошедшие до нас, позволяют,

хотя и в высшей степени приблизительно, су-

дить об особенностях финикийской повествова-

тельной прозы и стихосложения этого времени.

Нам известны надгробные, посвятительные и

строительные надписи, а также тексты истори-

ческого содержания.

Поэтический текст содержится только в над-

писи на саркофаге библейского царя Ахи рама

(около 1300 г до н. э.) — формула проклятия

нарушителю покоя гробницы:

И если царь из царей,

или правитель из правителей,

или начальник войска

поднимется в Библе

и откроет саркофаг этот,—

да будет сломан жезл судейский его,

да будет опрокинуто кресло царское его

и мир да покинет Библ.

Как и следовало ожидать, версификация этой

эпохи сохраняет характерные черты предшест-

вующего периода, и в частности параллелизм;

знаменательно, что и по своему содержанию

формула проклятия восходит к угаритской

поэзии.

О повествовательной прозе можно судить

прежде всего по надписи из Каратепе (около

720 г. до н. э.), рассказывающей о деяниях

царя Азитавадда от имени самого царя. Автор

целиком сосредоточен на описании деяний свое-

го героя и его могущества: «И воссел я на трон

отца моего, и установил я мир со всеми царя-

ми. И [одним] родом сделал я всех царей пра-

ведностью своею, и мудростью своею, и добро-

той сердца своего. И построил я стены крепкие

во всех концах:, на границах, в местах, где были

злые люди, предводители шаек, из которых ни

один человек не был рабом дома Мапаш, а я,

Азитавадд, поверг их под мои стопы. И постро-

ил я стены в тех местах, чтобы жили дануниты

в покое своих сердец».

Нетрудно убедиться, что и эта повествова-

тельная манера восходит к угаритской эпиче-

ской поэзии. Однако задача, поставленная перед

автором, такова, что он больше внимания, чем

это было раньше, уделяет личности своего ге-

роя — и мотивам его поступков, и его нравст-

венным и физическим качествам. Конечно, иде-

ализация царя очевидна, но очевидно и другое:

финикийский автор VIII в. до н. э. пытается

глубже, чем его предшественники, вглядеться

в душевный мир человека, не ограничиваясь

только фиксацией его поступков или слов. Это

изменение авторской установки не случайно.

В более поздней надписи из Библа (V—IV вв.

до н. э.) мы читаем: «Да благословит Владычи-

ца Библа Йихавмилка, царя Библа, да оживит

его и да продлит дни его и годы над Библом,

ибо царь праведный он, и пусть даст ему ве-

ликая Владычица Библа милость в глазах бо-

гов и в глазах народа страны этой, и милость

136

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

народа земли этой, и милость в глазах всех

царей и всех людей». Выделение праведности

как наиболее важного качества Азитавадда и

Йихавмилка позволяет видеть в этих надписях

отражение нам неизвестных, но, вероятно, ши-

роко распространенных в Финикии первой по-

ловины I тыс. до н. э. религиозно-этических

учений. Отметим, что к тому же периоду отно-

сится и проповедь иудейско-израильских про-

роков, одною из важнейших целей которой было

формирование представлений о праведности и

праведнике.

К сожалению, сведения по истории древней-

ших финикийских обществ слишком ограничен-

ны, чтобы мы могли представить себе конкрет-

ные причины столь существенного сдвига в

мировоззрении финикиян. Однако сдвиг этот

несомненен.

Греко-македонское завоевание Финикии в

конце IV в. до н. э. привело к заметным и су-

щественным изменениям в общественном созна-

нии. Собственно, проникновение греческого

языка и в особенности греческого образа жизни

отмечается здесь гораздо раньше — уже за

несколько десятилетий до похода Александра

Македонского; финикияне, таким образом, ока-

зались как бы подготовлены к эллинизации,

явившейся прямым следствием установления на

Ближнем Востоке греческого господства.

Дело, однако, не ограничилось только усвое-

нием греческого языка в официальной, по край-

ней мере, жизни, системе образования и адми-

нистративных учреждениях. Финикияне пре-

тендовали на то — и выражали эти претензии

в соответствующих надписях,— чтобы быть эл-

линами в полном смысле слова. В подобной

ситуации естественным было появление труда

Филона Библского, который стремился вклю-

чить финикийскую мифологию в общеэллини-

стическую систему (I—II вв. н. э.).

К сожалению, книга Филона дошла до нас в

немногочисленных отрывках; поэтому и в исто-

рии ее создания, и в ее содержании много неяс-

ного. Согласно его собственным указаниям,

автор излагает сведения, которые он нашел в

сочинении древнего писателя Санхунйатона;

последний, как утверждается, в свою очередь,

тщательно изучил труды Таавта — божествен-

ного изобретателя письменности. Весьма веро-

ятно, что в финикийском обществе были в об-

ращении своего рода «священные писания»,

которые приписывались мифическому соста-

вителю, подобно тому как Пятикнижие припи-

сывалось Моисею. Не исключено и то, что среди

«законоучителей», которые участвовали в раз-

работке финикийской религиозной системы,

был и некий Санхунйатон. Вполне очевидно,

что Филон Библский воспроизводит доэллини-

стическую традицию; однако мы вынуждены

оставить открытым вопрос, где он только пере-

писывает своих предшественников, а где раз-

вивает дальше их учение.

Не касаясь проблем собственно историко-ре-

лигиозных, которые заслуживают специального

изучения, отметим в связи с трактатом Филона,

что его изложение сохраняет много точек со-

прикосновения с угаритской мифологией. Хри-

сор (Хусор), упоминаемый в его сочинении и

сопоставляемый им с Гефестом, несомненно,

тождествен угаритскому Кусару-и-Хасису

—

богу-покровителю ремесла, титаны — рефаимам

и т. д. Рассказам о борьбе богов за власть у

Филона приданы стройность и сюжетное един-

ство. Характерной чертой книги Филона явля-

ется и то, что автор последовательно иденти-

фицирует финикийских богов с греческими; он

находится под весьма ощутимым влиянием ев-

гемеризма — концепции, согласно которой боги

суть обожествленные «культурные герои». На-

конец, прослеживается у Филона и влияние по-

пулярных в эпоху эллинизма философско-кос-

могонических идей: началом всего сущего он

считает воздух и хаос; от самооплодотворения

духа произошло желание, от духа и желания

—

Мот (смерть); от ни:*: же — гее семена творе-

ния и рождение всего. Истоки религии, по Фи-

лону,— обожествление естественно возникших

явлений и сил природы.

Однако — и это вполне закономерно — в фи-

никийской словесности эпохи эллинизма разра-

батывались не только богословские проблемы.

Значительное место занимали также произведе-

ния, в которых излагалась историческая тради-

ция. Иосиф Флавий, известный иудейский исто-

риограф, сохранил ссылки на хроники Тира;

имелись и другие сочинения такого же рода.

Наконец, много внимания уделяли финикия-

не и философской тематике. Как известно, тра-

диция приписывала создание атомистической

теории финикиянину Моху; основатель стоициз-

ма Зенон также был финикиянином из города

Китиона (Кипр).

Своеобразная ветвь финикийской словесности

в I тыс. до н. э. развивалась, по-видимому, и в

Северной Африке, прежде всего в Карфагене,

где вплоть до арабского завоевания основная

масса жителей осознавала себя ханаанеянами,

т. е. финикиянами, и говорила по-финикийски.

Одним из наиболее широко распространенных

в Карфагене жанров была, насколько об этом

можно судить, приключенческая повесть о да-

леких путешествиях — сочинения, обычные для

общества, благосостояние которого так или ина-

че было связано с морской торговлей. Мы знаем

о существовании, по крайней мере, двух таких

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

137

повествований. «Перипл» («Плавание») Ги-

милькона, сохранившийся в изложении римско-

го географа Авиена, рассказывает о плавании к

Британским островам; путешественник был да-

же занесен, по-видимому, к берегам Америки

в Карибское море. Другой «перипл» — Ганнона,

известный в греческом переводе (и, вероятно,

обработке), повествует о плавании огромной

экспедиции вдоль западного берега Африки на

юг и об основании там ряда колоний. «Перипл»

Ганнона показывает, что сочинения подобного

рода генетически восходят к жанру историче-

ских надписей — отчетов должностных лиц о

выполнении возложенных на них поручений;

собственно, и сам «перипл» составлен в форме

надписи. Авторов особенно занимают разного

рода устрашающие подробности, необычные

явления природы; в связи с этим не лишне

вспомнить, что карфагенские торговцы всеми

средствами старались отвадить возможных кон-

курентов от излюбленных ими рынков.

Другой жанр карфагенской финикийской ли-

тературы — историческое повествование. Из-

вестно, что карфагенские историки интересо-

вались и дофиникийским прошлым Северной

Африки, и судьбами Карфагенской державы. По

всей видимости, к их сочинениям восходят ма-

териалы о Карфагене, которые сохранили рим-

ские писатели Юстин в своем сокращении «Фи-

липповых историй» Помпея Трога, а также

Саллюстий в «Югуртинской войне».

Карфагенское общество на протяжении столе-

тий развивалось в тесном контакте с греческим

миром и, несмотря на то что в течение неко-

торого времени действовал закон, запрещавший

карфагенянам изучать греческий язык, испыта-

ло на себе исключительное по интенсивности

эллинское влияние. В карфагенский пантеон

включались даже греческие земледельческие

боги. В III в. до н. э. в Карфагене уже имеются

греческие литераторы; среди приближенных

известного полководца Ганнибала мы видим и

греческого историка, который должен был опи-

сать его деяния. Впрочем, и сам Ганнибал был

известен несколькими сочинениями на грече-

ском языке, до нас не дошедшими. Любопытно,

что в середине II в. до н. э. карфагенянин

Клитомах возглавляет в Афинах Академию.

Тем самым, итогом развития финикийской

литературы как в Восточном Средиземноморье,

так и в Северной Африке была ее постепенная

эллинизация и — соответственно — включение в

общий для эллинизированного средиземномор-

ского мира литературный процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из изложенного выше с полной несомненностью

явствует, что старый Древний мир не только

пережил длительную историю, но и создал бога-

тую и разностороннюю цивилизацию, в состав

которой входила и литература. Поскольку же

время существования этой цивилизации исчи-

сляется многими сотнями веков, постольку в ее

истории наблюдаются отдельные «эпохи», боль-

шие и малые. Так, в истории Египта различают

три особо крупные эпохи: раннюю — эпоху так

называемого Древнего царства, среднюю —

Среднего царства, позднюю — Нового царства.

Первую, охватывающую приблизительно III тыс.

до н. э., рассматривают как начало всей циви-

лизации в этом районе Старого Света; вторую

часто называют «классической», так как имен-

но к этому времени (XXII—XVI вв. до н. э.)

относятся величайшие достижения египетской

культуры, а в ее составе — и литературы;

третью (XVI—VIII вв. до н.э.) обычно характе-

ризуют как время превращения Египта в ог-

ромную — мировую в масштабах того време-

ни—державу. С VIII в. до н. э. начался пере-

ходный период, по завершении которого Египет

вступил в эпоху «нового» Древнего мира. Это

произошло сначала под влиянием персов, с VI

по IV в. до п. э. державших Египет под своей

властью, а затем — греков, с IV в. до н. э. вклю-

чивших Египет в эллинистическую культурную

зону.

Столь же длительный и по-своему еще более

сложный исторический процесс развернулся а

другом центре Присредиземноморской зоны

старого Древнего мира — в Двуречье Тигра и

Евфрата и прилегающих к нему районах. В ис-

тории Египта действовали различные племена*

но при постоянном господстве одной и той же

этнической группы — хамитской; в Двуречье

же главную роль сначала играли шумеры,

представлявшие, по-видимому, особую этниче-

скую общность; за ними аккадцы (ассирийцы и

вавилоняне), т. е. семиты, к которым принадле-

жали также финикийцы и евреи; и наконец,

хетты, входившие в состав индоевропейской

языковой группы. История этой зоны старого

Древнего мира обычно рисуется как смена

царств, но за сменой этих царств, видимо, скры-

вается прежде всего смена племен, игравших

главную роль в этой части мира. На последнем

этапе ее истории, знаменуя уже переход к но-

вому Древнему миру, и тут образовалась ог-

ромная, столь же мировая по масштабам того

138

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АЗИИ II АФРИКИ

времени, как и Египет, могущественная держа-

ва — Ахеменидская Персия.

Мы плохо знаем фактическую историю треть-

ей части Евро-афро-азиатской зоны старого

Древнего мира — Эгеиды. Видимо, еще в

III тыс. до н. э. в ней зародилась третья вели-

кая цивилизация этой зоны — эгейская, или (со

II тыс. до н. э.) крито-микенская, поскольку

дошедшие до нас памятники этой цивилиза-

ции — но памятники, к сожалению, нелитера-

турные — находятся в основном на Крите и в

Микенах. В истории эгейской цивилизации так-

же различают три большие эпохи: раннюю

(XXX — XXII вв. до н. э.), среднюю (XXI —

XVII вв. до п. э.), позднюю (XVI

—

XII вв. до

н. э.). К этим общим обозначениям добавляют

еще наименования «минойская» — для Крита,

«элладская» — для материковой Греции. В те-

чение третьей, т. е. поздней, эпохи происходит,

по-видимому, объединение Микенского и Крит-

ского царств на почве распространения влады-

чества микенских ахейцев с Пелопоннеса на

остров Крит; в дальнейшем же этот ахейский

мир захватывает и побережье Малой Азии, где

возникают его колонии. Это означает, что к

концу истории этой зоны старого Древнего ми-

ра в ее Средиземноморской части устанавли-

вается своя великая держава — ахейская. Пе-

реход в «новый» Древний мир совершается тут

через посредство дорийцев: с конца XIII в. до

п. э. дорийцы все настойчивее продвигаются с

севера Балканского полуострова на юг, захва-

тывают Фессалию, затем Пелопоннес, а в даль-

нейшем и островпые владения ахейцев. С этого

момента и в этой части Евро-афро-азиатской

зоны старого Древнего мира начинает форми-

роваться новый Древний мир — эллинский.

Бросим беглый взгляд и на то, что происхо-

дило в эти ранние времена человеческой исто-

рии и в других культурных зонах старого

Древнего мира, прежде всего в индийской.

Выше уже было упомянуто о так называемой

«культуре Мохепджо-Даро и Хараппы». Начи-

ная с 20-х годов нашего века раскопки, произ-

водимые в долине Инда и сопредельных с нею

районах, показали, что там в III—II тыс. до

н. э. существовала своя яркая цивилизация. Ей

присвоили наименование «Мохенджо-Даро и

Хараппы» по названию тех селений, близ кото-

рых остатки этой цивилизации были впервые

обнаружены. Все данные, которыми мы в на-

стоящее время располагаем, говорят о том, что

цивилизация этой зоны — бассейна Инда — с

крупными поселениями городского типа вряд

ли особенно уступала цивилизации Двуречья,

Нильской долины и Крита. Следы этой циви-

лизации окончательно исчезают в середине

II тыс. до н. э., причем полагают, что это про-

изошло в результате нашествия новых пле-

мен — арийских. С этого времени начинает

формироваться новый район цивилизации — в

Пенджабе, а также в долине Ганга и в обла-

стях, примыкающих к ней с юга и юго-запада.

Именно там и начинается в этой зоне история

нового Древнего мира.

Третьей культурно-исторической зоной ста-

рого Древнего мира следует считать бассейн

Хуанхэ, особенно по ее среднему течению.

Здесь раскопки обнаружили следы культуры,

которая, возможно, стала возникать в III тыс.

до н. э. Как и культуру Инда, ее именуют

обычно по названию места первых находок

—

культурой Яншао. Насколько можно судить по

имеющимся данным, в этом районе около сере-

дины II тыс. до н. э. сложился довольно обшир-

ный племенной союз — «Царство Шан», как его

обычно именуют по названию главного племени

в этой группе. Позднее, с переходом центра

этого царства в другой район — Инь, оно стало

называться Иньским. Вот это Ипьское царство

и представляет собой старый Древний мир в

этой зоне Старого Света. В конце II тыс. до н.э.

Иньское царство пало под ударами другой пле-

менной группы, по названию главного племени

именуемой Чжоу. В царстве Чжоу, т. е. прибли-

зительно с XII в. до и. э., и начинается в этой

зоне история нового Древнего мира.

Как расценить в свете последующей истории,

истории нового Древнего мира, то, что произо-

шло в этом «еще более древнем» мире?

Первый ответ на этот вопрос ясен: все, что

произошло в старом Древнем мире, определило

три важнейшие культурно-исторические зоны:

Восточно-азиатскую, Южно-азиатскую и Евро-

афро-азиатскую. В этих трех зонах разверну-

лась вся культурная история народов нового

Древнего мира, постепенно втягивая в орбиты

каждой зоны все повые и новые территории.

Столь же ясен и второй ответ: этот старый

Древний мир своими разными сторонами, и в

каждой зоне по-своему, как бы врос в новый и

многое в нем предопределил.

Однако для литературы самым важным из

всего, что дал старый Древний мир новому,

было письмо.

В 20—30-х годах нашего века мы узнали о

существовании письма в древнейшей Индии.

Среди материальных памятников культуры Ха-

раппы имеются печати-амулеты, вырезанные из

камня, слоновой кости, а также сделанные из

меди, причем на многих из них имеются надпи-

си, сделанные письмом иероглифического типа.

Исследователи полагают, что это письмо было

довольно широко распространено, причем не-

которые из них допускают, что более поздний,

уже лучше известный нам вид письма — так

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

139

называемое «письмо брахми» — ведет свое про-

исхождение от знаков эпохи Хараппы.

В 1899 г. были открыты и самые ранние — из

пока известных нам — знаки китайского письма.

Близ г. Аньяпа, в провинции Хэнань Северного

Китая, были найдены в земле кости животных

и черепашьи панцири с вырезанными на них

знаками, чрезвычайно близкими по форме к

хорошо известным нам знакам китайского пись-

ма. Судя по содержанию надписей, эти наход-

ки относятся ко времени Ипьского царства,

главным образом к XV—XIV вв. до н. э., но

форма самих знаков позволяет думать, что это

уже далеко не самые ранние следы письменно-

сти, изобретенной в этой зоне старого Древпего

мира, т. е. что изобретение ее должно быть ото-

двинуто еще дальше в глубь веков.

И опять-таки в недавнее время, на рубеже на-

шего века, раскопки, производимые на Крите

и приведшие к открытию Кносского дворца,

обнаружили целый архив — массу глиняных та-

бличек с письменными знаками на них. Так

было открыто существование письма и в крито-

микенском мире. Оно было названо минойским.

Ранние образцы его относятся, как полагают,

к первой половине II тыс. до н. э. Прослежены

и различные виды этого письма — так называе-

мое линейное письмо «А» и линейное письмо

«Б». Полагают, что письмо, найденное на Кип-

ре, происходит из этого минойского письма.

Давно и хорошо известны виды письма, поя-

вившиеся в других частях Евро-афро-азиатской

зоны: египетская иероглифика, шумерская и

аккадская клинопись, финикийское письмо. Для

последующей истории особую важность имеет

последнее: считают, что из этого финикийского

письма в дальнейшем выросло письмо грече-

ское, латинское, арамейское и даже, как пола-

гают некоторые исследователи, индийское де-

ванагари, т. е. виды письма, на которых строи-

лась духовная культура нашего Древнего мира.

Уже это одно может оправдать упомянутое

отношение к старому Древнему миру как к

прологу нового; прологу в смысле создания на-

чал, от которых потом развилась огромная твор-

ческая работа человеческого духа, воплощае-

мая в литературе. Но прологом можно назвать

старый Древний мир и даже в непосредствен-

ной сфере литературы как таковой.

С чего обычно мы начинаем историю, ска-

жем, древнегреческой литературы? С «Илиады»

и «Одиссеи». С чего начинается, например, ис-

тория литературы в Индии? С вед и эпоса:

«Махабхараты» и «Рамаяны». Первыми произ-

ведениями древней китайской литературы счи-

таются «Шуцзин», «Шицзин», «Ицзин».

Разумеется, мы очень хорошо знаем, что все

эти произведения — плод работы многих веков;

что тот текст их, который имеется в нашем

распоряжении, далеко ие первоначальный. Бо-

лее того, определить в точности первоначальное

в нем почти невозможно. Вместе с тем одно

вполне ясно: первоначальный комплекс мате-

риала этих памятников зародился на самой за-

ре истории нового Древнего мира, принадлежит

в своих основах не новому, а старому. События,

легшие в основу содержания «Илиады», разы-

грались в ахейскую эпоху. Фабульное богатство,

структурная сложность материала греческого

эпоса могли быть созданы миром, имевшим в

своем прошлом уже большой культурный опыт,

прожившим богатую, сложную жизнь. То же

можно сказать и о материале, легшем в основу

«Махабхараты» и «Рамаяны». И то же можно

повторить в приложении к наиболее ранним по

происхождению частям первых литературных

памятников китайской Древности. Из этого сле-

дует, что старый Древний мир дал первый ма-

териал для литературы нового; иначе говоря,

завязка произошла еще тогда, последующая же

история этого материала, вылившаяся в конеч-

ном счете в создание известных нам великих

литературных памятников,— творческая разра-

ботка этой первоначальной завязки.

И эта разработка, во всяком случае ее то-

нальность, также была во многом предопределе-

на тем же старым миром. Он уходил с авансце-

ны истории в ореоле грандиозности, величия,

силы и блеска, и этот ореол отразился на не-

объятной широте сюжетной основы литератур-

ных памятников, на яркости образов действую-

щих персонажей, на могучей силе эмоций, дви-

жущих их действиями, на осмыслении героиче-

ского характера человеческой личности. Неда-

ром в этих памятниках действуют герои и боги,

как в греческих и индийских поэмах; «совер-

шенные» правители — «устроители мира», как

в китайской «Книге Истории» («Шуцзин») и

«Книге Песен» («Шицзин»). Исключительно

характерны для отношения к старому миру об-

разы титанов, созданные греками именно в при-

ложении к глубокой Древности.

Не являются ли именно эти памятники тем,

что внес в литературу нового Древнего мира его

предшественник, так сказать, непосредственно?

Учитывая это, мы лучше поймем и то действи-

тельно новое, что создал в литературе новый

Древний мир.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

ДРЕВНЕГО МИРА

ВВЕДЕНИЕ

Основные разделы первого тома «Истории все-

мирной литературы» посвящены литературам

народов нового Древнего мира в том смысле, в

каком это было объяснено выше. Народы эти —

китайцы, индийцы, персы, евреи, греки, рим-

ляне.

Возможность объединить истории этих наро-

дов в едином комплексе дает нам общность их

социально-экономического строя: у всех них он

характеризуется чертами рабовладельческих

форм эксплуатации. История этих народов

есть, следовательно, история рабовладельческо-

го мира в его второй и последней исторической

фазе: за ним идет мир феодальный.

Говоря о такой общности, необходимо вместе

с тем учитывать, что полной однородности в

этом случае не было и быть не могло.

Масштабы, место и значение рабского труда,

например, в рабовладельческих царствах Древ-

него Китая или Индии были менее значитель-

ны, чем в греческих полисах. Не были одина-

ковыми и темпы развития, и особенно ослабле-

ния рабовладельческих отношений. Поэтому ко-

гда мы говорим о Древнем мире, мы имеем в

виду и другой решающий фактор: наряду с тем

что глубинная, т. е. социально-экономическая,

основа общественного строя государств Древ-

него мира была однотипной, народы, строившие

свою жизнь на этой основе, определяли тогда

характер общемирового культурного процесса,

и именно они создали передовые тогда цивили-

зации, а в их составе — и литературы.

Бросим общий взгляд на историю этого ново-

го Древнего мира. Хронологические грани ее —

XII в. до н. э.— первые века н. э. В этих рамках

проходит история рабовладельческих госу-

дарств во всех указанных выше культурно-

исторических зонах, определившихся еще в ста-

ром Древнем мире: Дальневосточной — китай-

ской, Средневосточной — индоиранской, При-

средиземноморской — Евро-афро-азиатской.

Если рассматривать события, развернувшие-

ся во всех этих зонах, чисто хронологически,

исторический процесс складывания Древнего

мира предстанет перед нами в следующем виде.

В XII в. до н. э. на территории, заселенной

китайскими племенами, возникло царство

Чжоу — сначала как крупный племенной союз,

в дальнейшем как конгломерат полупатриар-

хальных-полурабовладельческих царств. С XI в.

до н. э. начинается «гомеровский период» ис-

тории греческого мира — складывание ран-

них полупатриархальных-полурабовладельче-

ских царств. Приблизительно в это же время

такой же процесс происходит в Северной Ин-

дии, где позже, в VI в. до н. э., создается уже

довольно крупное царство Магадха. Наконец,

на территории Ирана в VI в. до н. э. возникает

могущественная держава — Ахеменидская Пер-

сия, подчиняющая затем своей власти все пе-

реднеазиатские и даже африканские части этой

большой зоны Древнего мира; тогда же появля-

ется и Иудея, зависимое от Персии, но вполне

автономное теократическое государство, обра-

зованное евреями, вернувшимися из «вавилон-

ского пленения».

Таково — в хронологической последователь-

ности — начало нового Древнего мира. Конец

же его наступает в III—IV вв. уже нашей эры.

В III в., после распада Ханьской империи, ис-

тория которой составляет последнюю фазу ис-

тории Древнего мира в Дальневосточной зоне,

в Китае утверждается феодализм. В IV в. обо-

значается переход к феодализму в индийской

части Средневосточной зоны — в империи Гуп-

тов, с образованием которой открывается новая

эпоха истории в этой части мира. С III в. пере-

ходит на путь феодального развития и Персия

как государство Сасанидов. В IV—V вв. закан-

чивается история Древнего мира и в Присреди-

земноморской зоне — в распавшейся на части

Римской империи, сначала на ее латинском За-

паде, а затем и на ее греческом Востоке. С V в.

весь цивилизованный мир Старого Света стано-

вится феодальным. Кончается «первый день»

всемирно-исторической трилогии — Древность,

начинается ее «второй день» — Средневековье.

Отношение нового Древнего мира к старому,

как было уже указано выше, было сложным:

новый мир и отталкивался от старого, и продол-

жал его. При этом и тот и другой процесс в раз-

личных зонах проявлялся с разной силою и осу-

ществлялся на разной основе.

Чжоуское царство, сменившее Иньское в бас-

сейне Хуанхэ, было создано племенем, принад-

лежавшим к тому же этническому комплексу,