Бонвеч Б., Галактионов Ю.В. История Германии. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

1.

Германия

в

мировой

войне

1914-1918

гг.

109

Польшу,

Францию и, возможно, Швецию, Норвегию, Италию.

В

та-

ком

союзе

формально все государства сохраняли самостоятельность

и

равноправие, но фактически находились под немецким контролем.

Предполагалось

наличие общих вооруженных сил и единой банков-

ской

системы.

Франция,

как великая

держава,

должна

была исчезнуть

с

политической

карты

Европы, после войны

выплачивать

контрибу-

цию и передать Германии некоторые промышленные районы.

Восточная

проблематика «сентябрьской

программы»

касалась,

прежде

всего,

России.

Российская империя, как и Франция, также

исключалась из числа великих стран. Западную

границу

России

Бетман-Гольвег предполагал отодвинуть от германских

границ

как

можно

дальше на восток. Европейскую территорию

России

он хотел

расчленить под предлогом освобождения «нерусских народов» от

господства

«реакционного царского режима».

«Сентябрьская

программа»

канцлера дополнялась

другими

до-

кументами

крупных

правительственных чиновников.

В

них прямо

предлагалось уничтожить экономически Францию, «исторического

врага

отечества»,

присоединить ее

области,

богатые углем и рудой, к

Германии. Великобританию собирались

лишить

морского могущест-

ва. Немцы хотели иметь в Европе «широкое побережье» с более сво-

бодным выходом в океаны и «лучшие порты». Министр внутренних

дел

Пруссии Вильгельм фон Лебель

(1855-1931)

предлагал захватить

у

противника все, что Германия может «переварить», и

даже

то, что

непосредственно

немцам не нужно, но может в будущем ослабить

конкурентов.

В

течение последующих лет правительство еще не один раз воз-

вращалось к обсуждению военных целей. Принципиальные

зада-

чи — установление немецкого мирового господства — оставались не-

изменными. Расширялись оккупационные зоны в

России,

уточнялись

планы

создания

большой колониальной империи в Африке, с военно-

морскими базами на побережье Индийского и Атлантического океа-

нов. Немцы планировали получить с побежденных стран огромные

контрибуции. Так,

США

и Великобритания должны были

выплатить

Германии по 30 млрд долларов, Франция — 40 млрд франков,

Ита-

лия —

10

млрд лир. С Боливии, Бразилии, Китая, Кубы, Португалии,

Японии немцы

хотели

получить по 12 млрд марок.

20

июня

1915

г.

на

съезде

интеллектуальной немецкой элиты в

Бер-

лине был

принят

документ, известный под названием «Меморандум

профессоров».

Его подписали 352 профессора, 158 священников,

148

судей,

145

чиновников

и

др.

— всего

1347

человек.

В

меморандуме

110

Глава

II.

Первая

мировая

война

и

революция

подчеркивалась необходимость германского продвижения в Восточ-

ную Европу и «приращения» территорий за

счет

Польши,

Прибалти-

ки,

Украины, Белоруссии.

Российскую империю, простирающуюся от Балтийского до Чер-

ного морей, предполагалось вернуть к границам «до Петра Велико-

го». Расчленение обосновывалось правом

«угнетенных

нерусских

народов»

на самоопределение и освобождением от «царского

ига».

Часть территорий предлагалось аннексировать, на

других

— создать

марионеточные

государства.

В

частности, Прибалтику одни предла-

гали включить в состав Германии,

другие

— образовать

государства

литовцев, латышей и эстонцев и поставить их под контроль Герма-

нии.

Западные районы Царства Польского должны быть включены

в состав Германии. На территории центральной Польши большин-

ство предлагало создать польское

государство

под опекой Германии.

Меньшинство считало возможным сохранить эти земли в составе

России

— для возможного

торга

с целью подписания с нею сепарат-

ного мира. Программу экономического порабощения России пред-

лагали немецкие промышленники. Их интересовали Прибалтика,

Польша,

Донская область, Крым, Приазовье и Кавказ — как крупные

сырьевые базы германской индустрии.

Таким образом, немецкая концепция послевоенного миропоряд-

ка,

как концепция разрыва

«вражеского

окружения» и гарантии

«на-

циональной безопасности», разрушала сложившийся в мире баланс

сил

и

утверждала

мировую гегемонию Германии.

Военные

кампании

1914-1917

гг.

Пограничные

сражения

Военные действия на Западном фронте начались стреми-

тельным наступлением германских войск. 20

августа

они вышли

к

франко-бельгийской границе. Здесь развернулись основные бои,

получившие название Пограничного сражения. Верховное военное

командование (ВВК) намеревалось закончить западную кампанию в

течение 6-8 недель, и затем направить основные силы на Восточный

фронт.

Совместным наступлением

с

Австро-Венгрией планировалось

разгромить

русскую

армию. Тем самым достигался победоносный

исход

войны на обоих фронтах.

В Пограничном сражении столкнулись основные силы против-

ников.

Немецким армиям, насчитывающим 1,7 млн человек, проти-

востояли союзные франко-бельгийские и английские войска общей

численностью 1,6 млн. Союзники не выдержали немецкого

удара

и

1.

Германия

в

мировой

войне

1914-1918

гг.

111

25

августа

начали

отступать

на юго-запад по

всему

фронту. Возникла

непосредственная

угроза

Парижу, и 2 сентября французское прави-

тельство

переехало из столицы в Бордо, что придало немцам уверен-

ности в победе. К

вечеру

4 сентября немецкие войска вышли к реке

Марне,

восточнее Парижа. В Германии ликовали, ожидая скорого

падения французской столицы.

В

Ставке считали, что англо-фран-

цузская армия уже разгромлена, и война на Западе достигла своих

целей. С конца

августа

ВВК начало переброску части своих войск в

Восточную

Пруссию, где русские армии начали неожиданное наступ-

ление. План

Шлиффена

фактически провалился.

Немецкий

генералитет недооценил воли французов к сопро-

тивлению. В то время как немецкие самолеты сбрасывали на

Париж

листовки с предложением сдаться, парижские таксисты

перевозили к линии фронта дополнительные войска. Союзное

командование

сумело

провести перегруппировку своих войск и

добиться заметного превосходства над противником в живой силе

и

технике. 6 сентября франко-британские войска перешли в контр-

наступление по

всему

фронту от Парижа до Вердена. Началась

знаменитая

«битва

на Марне», в которой столкнулось более 2 млн

человек и почти 7 тыс. орудий. Она фактически стала генеральным

сражением Первой мировой войны. Немецкие войска не выдержа-

ли натиска франко-британских армий и, неся значительные поте-

ри,

были вынуждены отступить на северо-восток. К 12 сентября

они

закрепились на новых позициях.

Поражение на Марне явилось для Германии стратегическим по-

ражением и было сравнимо с масштабами национальной трагедии.

Рухнули

планы немецкого командования на разгром противника в

ходе

«блицкрига».

К

тому

же обнаружилась неспособность

Верхов-

ного командования адекватно оценивать фронтовую обстановку

и

управлять войсками. Были допущены просчеты в материальном

снабжении войск в

ходе

их продвижения

вглубь

французской тер-

ритории. 14 сентября генерал-полковник

Гельмут

фон

Мольтке

(1848-1916)

был снят с должности начальника Генерального штаба и

на

его место назначен генерал

Эрих

фон

Фалькенхайн

(1861-1922).

Однако и новому командующему не

удалось

переломить негативную

ситуацию. Предложенная им

«стратегия

изматывания» противни-

ка

в отдельных операциях

успеха

не принесла. Попытки немецких

войск

начать наступление на флангах упирались в активную оборону

противника. Постепенно боевые действия отступали на север. Это

был знаменитый

«бег

к морю».

К

середине ноября

враждующие

ар-

и

Германия

в

мировой

войне

1914-1918

гг.

ИЗ

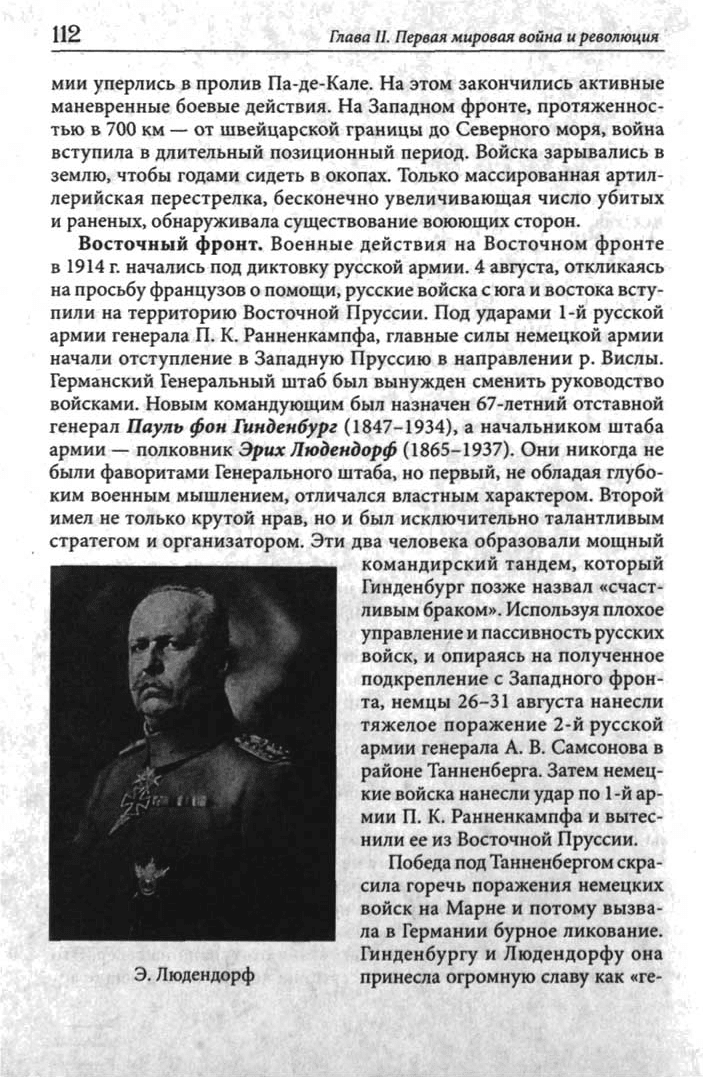

роям отечества».

В

глазах немцев они стали «настоящими полковод-

цами», оба получили повышения в звании и по

службе.

Первый был

назначен командующим всеми немецкими войсками на Восточном

фронте» второй остался при нем в качестве «мозгового центра», то

есть

начальника

штаба. Оба генерала считали, что германская победа

завоевывается на

Востоке,

и требовали к Восточному фронту

особого

внимания. Однако

попытки

немцев развить

свое

наступление в

1914

г.

в Польше серьезного

успеха

не имели. Взаимное истощение немецких

и

русских войск стабилизировало Восточный фронт. Германии не уда-

лось

вывести

Россию

из войны. Только весной

1915

г. немецкие войска

начали наступление в Галиции и русской

Польше.

5

августа они вошли

в Варшаву,

15

сентября — в Вильно. Русская армия несла тяжелые по-

тери.

Гинденбург и Людендорф предлагали продолжить наступление

на русском фронте с целью полного разгрома

России.

Фалькенхайн

предпочел активизировать военные действия на Западном фронте,

ибо

промедление позволяло Франции и Великобритании и дальше

резко

наращивать перевес в живой силе и технике.

Битва

за Верден

21

февраля

1916 г.

немецкие войска начали наступление на

крепость Верден. Взятие Вердена не только открывало

путь

на Па-

риж, но и возвращало армии утраченный авторитет и волю к

победе.

В

операции

противники

использовали авиацию, танки, огнеметы,

сверхтяжелую

артиллерию. ВВК предполагало закончить операцию

в течение месяца. Затянулись же бои за Верден на 10 месяцев и не

принесли немцам

успеха.

Французы

устояли,

хотя

и потеряли

317

тыс.

человек убитыми, ранеными и

пропавшими

без вести.

В

«верденской

мясорубке» немецкая армия также понесла значительные потери —

282

тыс. человек — которые не были восполнены до конца войны.

Во

второй половине

1916

г. активные боевые действия противни-

ки развернули на р. Сомме.

В

сентябре англичане провели танковую

атаку на позиции немцев. Однако кровопролитные сражения

не

дали

преимущества ни одной из сторон. Но стратегическая инициатива

перешла к войскам

Антанты.

Немецкое командование

вновь

пере-

оценило возможности своих армий и недооценило силы противника,

допустило

ошибки стратегического и тактического характера.

На

Восточном фронте Центральные державы, сосредоточившие

здесь

более 60

%

своих войск, в

1916

гг. одержали ряд

крупных

по-

бед

над русской армией. Однако

Россия

вновь

устояла, Восточный

фронт

не был ликвидирован.

Более

того, Австро-Венгрия в Галиции

8

История Германии. Том

2

112

Глава

П.

Первая

мировая

война

и

революция

мии

уперлись в пролив Па-де-Кале. На этом закончились активные

маневренные боевые действия. На Западном фронте, протяженнос-

тью в 700 км — от швейцарской границы до Северного моря, война

вступила в длительный позиционный период. Войска зарывались в

землю, чтобы годами сидеть в окопах. Только массированная артил-

лерийская перестрелка, бесконечно увеличивающая число

убитых

и

раненых, обнаруживала существование воюющих сторон.

Восточный

фронт.

Военные действия на Восточном фронте

в 1914

г.

начались под диктовку русской армии. 4

августа,

откликаясь

на

просьбу французов

о

помощи,

русские войска

с

юга

и

востока

всту-

пили

на территорию Восточной Пруссии. Под

ударами

1-й русской

армии генерала П. К. Ранненкампфа, главные силы немецкой армии

начали отступление в Западную Пруссию в направлении р. Вислы.

Германский Генеральный штаб был вынужден сменить руководство

войсками. Новым командующим был назначен 67-летний отставной

генерал

Пауль

фон

Гинденбург

(1847-1934),

а начальником штаба

армии — полковник

Эрих

Людендорф

(1865-1937).

Они никогда не

были фаворитами Генерального штаба, но первый, не обладая

глубо-

ким

военным мышлением, отличался властным характером. Второй

имел не только крутой нрав, но и был исключительно талантливым

стратегом и организатором. Эти два человека образовали мощный

командирский тандем, который

Гинденбург позже назвал

«счаст-

ливым браком». Используя плохое

управление

и

пассивность русских

войск, и опираясь на полученное

подкрепление с Западного фрон-

та, немцы 26-31

августа

нанесли

тяжелое поражение 2-й русской

армии генерала А. В. Самсонова в

районе Танненберга. Затем немец-

кие

войска нанесли

удар

по 1-й ар-

мии

П. К. Ранненкампфа и вытес-

нили

ее из Восточной Пруссии.

Победа

под

Танненбергом скра-

сила горечь поражения немецких

войск

на Марне и потому вызва-

ла в Германии бурное ликование.

Гинденбургу

и Людендорфу она

Э.

Людендорф принесла огромную

славу

как «ге-

114

Глава

II.

Первая

мировая

война

и

революция

потерпела тяжелое поражение в

ходе

знаменитого «брусиловского

прорыва»

в июне-августе

1916

г. Руководство Австро-Венгрии после

этого

поражения больше не верило в возможность военной победы

и» опасаясь окончательной катастрофы, задумывалось о заключении

сепаратного мира. Неудачей закончилось наступление австро-вен-

герских войск из Тироля против Италии.

Таким образом, военная кампания

1914-1916

гг. на европейском

континенте развивалась

далеко

не

так,

как ее представляли правящие

круги

Германии.

В

ходе

наступательных операций немецкая армия

понесла

значительные человеческие

потери,

лишаясь профессиональ-

ных военных кадров. Войска пополнялись необученными мобилизо-

ванными

резервистами. Накопленный немцами запас вооружений и

боеприпасов

истощился уже в

первые

месяцы войны.

Не

имея страте-

гических резервов, немецкая армия оказалась не в состоянии начать

новое

крупное наступление одновременно на двух фронтах.

Третье Верховное командование

Летом

1916

г. в военно-политических кругах усилилась

критика

Верховного командования в связи с неудачами на Западном

и

Восточном фронтах.

В

августе Фалькенхайн был снят со своего

поста.

Новым

начальником

Генерального штаба был назначен «герой

Танненберга» генерал-фельдмаршал Гинденбург.

Людендорф

получил

пост

первого генерал-квартирмейстера и фактически руководил

все-

ми вооруженными силами Германии.

Это

было уже третье Верховное

командование германской армии за период войны. С обновленным

командованием немцы связывали свои надежды на военные успехи.

Однако

амбициозные «герои Танненберга» вскоре поняли, что их

оценки положения на Западном фронте и перспектив

войны

были

глубоко ошибочными. Теперь уже не Германия, а

противник

опреде-

лял стратегию и

ход

войны.

Выход

из неблагоприятной ситуации

Верховное

командование ви-

дело

в радикализации методов военных

действий.

С

1

февраля

1917

г.

Германия начала «неограниченную» подводную войну. Подводники

превратились в самых популярных людей в

стране.

Немцы надеялись

на полную морскую изоляцию стран

Антанты

и

подрыв

ее военно-

экономического потенциала.

В

действительности решение о развер-

тывании

«неограниченной» подводной

войны

оказалось бесплодным

в военном плане, так как не изменило общего

хода

войны

в пользу

Германии. Оно было катастрофическим в политическом отношении,

ибо

вызвало негативную реакцию в мире.

В

Вашингтоне германское

1.

Германия

в

мировой

войне

1914-1918

гг.

115

решение произвело

эффект

разорвавшейся бомбы. США не только

осудили

расширение подводной войны, но и объявили 6 апреля

1917

г. войну Германии.

В

Берлине вступление в войну США не вызвало

особой

трево-

ги. Немцы, с одной стороны, недооценили возможности реального

вмешательства

США

в ход военных

событий.

С другой стороны, они

были убеждены в том, что их подводные лодки уничтожат военные

транспорты, направляющиеся в Европу.

Организация военной экономики

Крах

военных планов на Западном и Восточном фронтах

и

начавшаяся позиционная война поставили экономику и финансы

Германии в тяжелое положение. Мировая война стала для Германии

войной на истощение. Страна оказалась перед альтернативой воевать

«до

последнего немца» и «последней марки».

Потребность

в

средствах

ведения

войны

превысила все довоенные расчеты. Война разорвала

традиционные внешнеэкономические связи Германии, прежде всего

со

странами

Антанты,

на долю которых в

1913

г. приходилось 80

%

ее

импорта и 67

%

экспорта. Значительные трудности для немцев

созда-

вала экономическая блокада, начатая британским военно-морским

флотом.

Промышленность лишилась устойчивого снабжения страте-

гическими видами сырья, особенно железной рудой, которую немцы

импортировали из

Швеции.

Весьма

уязвимой в условиях

войны

оста-

валась и продовольственная

безопасность

страны.

Методы

государственного регулирования

Правительство видело выход в мобилизации экономики на

военные нужды с помощью государственного механизма. В

1914

г. в

прусском военном министерстве был создан специальный отдел во-

енного сырья, который возглавил

крупный

промышленник

Вальтер

Ратенау

(1867-1922).

В

руководство отдела вошли видные предста-

вители промышленности и банков. На основании закона о «хозяй-

ственной мобилизации» военно-сырьевой отдел занимался учетом и

распределением наличного запаса сырья, определением его потреб-

ностей

и поиском дополнительных источников. Был введен запрет

на экспорт важнейших видов сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции; упрощен импорт продовольствия. Отдел регулировал цены

на сырье, фураж и продовольствие, а также на товары повседневного

спроса.

В

сентябре

1914

г. с такими же целями было основано акцио-

нерное общество «Военный металл» с капиталом

более

6 млн марок.

8*

116

Глава

П.

Первая мировая война и революция

За

первые полтора года войны меры государственного регулиро-

вания положительно сказались на военной промышленности.

Произ-

водство

самолетов,

снарядов, винтовок увеличилось в

1,5

раза,

орудий

и

пулеметов — в 3,5 раза. Однако потребности войны на два фронта

и

необходимость вооружать союзников превосходили возможности

немецкой промышленности.

Военное

производство требовало огром-

ных финансовых

расходов,

которые покрывались в значительной мере

за

счет государства. Из 5,5 млрд марок, вложенных в годы войны в

промышленность,

более

3

млрд приходилось на долю государства. Ли-

шившись

возможности получать зарубежные кредиты, правительство

широко использовало внутренние займы. За годы войны было

выпу-

щено 9 государственных займов на общую сумму

97,626

млрд марок.

Государственный долг за военные годы вырос с 5 до

160

млрд марок.

Бюджет

сводился с постоянным дефицитом и в целях его покрытия

в

1916

г.

был введен прогрессивный налог на военную

прибыль.

Чрезвычайно обострилась продовольственная проблема. До вой-

ны Германия импортировала 2 млн т пшеницы, 225 тыс. т мяса и

жира,

110

тыс. живого

скота,

135

тыс. т молочных продуктов.

В

связи

с

блокадой импорт продовольствия упал на

30-40

%.

Одновременно

снизился объем сельскохозяйственного производства

внутри

стра-

ны. Так, производство пшеницы в

1916

г. сократилось на

34

%,

карто-

феля

— на 54

%

по сравнению с довоенным временем.

Недостаток

продовольствия привел к введению мер государ-

ственного регулирования и на сельскохозяйственное производство.

Хлебная монополия находилась в руках Имперского управления по

зерновым продуктам. Из свободной торговли были изъяты пшени-

ца, рожь, ячмень,

овес.

Появились подобные управления по кормам,

мясу,

картофелю

и

т.

д.

Все

они были подчинены в

1916

г. Военно-про-

довольственному управлению.

В

связи с продовольственным кризи-

сом

была введена принудительная продовольственная разверстка,

согласно

которой производитель был обязан сдавать государству все

излишки продовольствия.

В

1915-1916

гг. в городах на основные про-

дукты питания

—

хлеб,

мясо,

молоко,

сахар,

картофель, жиры — была

введена карточная

система.

В

конце войны на одного человека в день

давали по карточкам

116

г муки,

18

г мяса, 7 г жиров. Цены на про-

дукты питания регулировало государство, но они постоянно росли.

Активизировался

«черный

рынок», на котором продавалось от

30

до

50

%

всех

продовольственных товаров. Дома и на работе немцы слы-

шали слово «шибер» — «спекулянт». Натуральные продукты заме-

нялись суррогатами.

В

Кёльне, например, по инициативе тогдашнего

1.

Германия

в

мировой

войне

1914-1918

гг.

117

заместителя

бургомистра Конрада Аденауэра изготавливалась так

называемая «кёльнская сосиска» — нечто малоаппетитное на основе

соевой

муки. За ней появился «кёльнский

хлеб»,

представлявший со-

бой

смесь кукурузной муки, ячменя и риса.

С

1916

г.

«кёльнский хлеб»

стал

выдаваться по карточкам. Аденауэр распорядился продавать

хлеб

только черствым, не менее чем 2-дневной давности.

«Диктатура Верховного военного командования»

и программа «тотальной

войны»

Третье Верховное командование считало, что проводи-

мые правительством мероприятия в военно-экономической

сфере

являются недостаточными. В Ставке Верховного командования,

номинальной главой которого был кайзер, стали решаться не только

вопросы ведения военных операций. Гинденбург и Людендорф

(«ду-

умвират») активно вмешивались

в

определение

военно-политических

целей,

в решение внутригосударственных проблем, вопросов

эконо-

мического обеспечения войны. Существовавшее ранее относитель-

ное

равновесие между политическим и военным руководством было

нарушено. Страна сползала к новому режиму, получившему название

«диктатуры Верховного военного командования».

Осенью

1916

г. ВВК

выдвинуло

программу

«тотальной войны»,

то

есть мобилизации

всех

сил народа и экономики на победоносную

войну. Программа «тотальной

войны»

в пропагандистских

целях

была

названа по имени ее инициатора — «Программой Гинденбурга». Она

предусматривала немедленное решение целого комплекса вопросов и

должна

была подогреть угасавший национал-патриотизм. Во-первых,

к

весне

1917

г.

в

2-3

раза

должно

было увеличиться производство

бое-

припасов

всех

видов, артиллерии, минометов, пулеметов, самолетов,

а

также

ручного

инвентаря и стройматериалов для позиционной вой-

ны. Для выполнения

этих

требований необходимо было

увеличить

производство на существующих военных

заводах

и построить новые,

а

также изъять из других отраслей запасы

сырья

и металлов, экерго-

ресурсов,

рабочей силы. Во-вторых, Гинденбург требовал

направить

в действующую армию людские резервы и одновременно обеспечить

военную промышленность квалифицированной рабочей силой.

В

рамках «Программы Гинденбурга» 5 декабря

1916

г. рейхстаг

принял

закон «О вспомогательном патриотическом труде». По за-

кону, все категории работающих на военном производстве

могли

переходить

на другую работу только с разрешения представителя

военного ведомства. Категорически запрещалось проведение за-

118

Глава

II.

Первая

мировая

война

и

революция

бастовок. Закон также вводил

трудовую

повинность для мужчин

в возрасте от 16-до 60 лет. На военные заводы из действующей армии

вернули 125

тыс.

квалифицированных рабочих-специалистов. Неква-

лифицированные рабочие заменялись женщинами

и

подростками

и

отправлялись на

фронт.

Одновременно открывались профессиональ-

ные училища для подготовки квалифицированных рабочих кадров.

1

ноября 1916

г.

при военном министерстве было создано Военное уп-

равление, которое и стало главным органом военно-экономической

мобилизации. Его возглавил генерал

Вильгельм

Тренер

(1867-1939),

ставший одновременно заместителем военного министра Пруссии,

но

подчинявшийся министру лишь формально. Под контролем

Во-

енного управления оказалась вся германская индустрия. «Программа

Гинденбурга»

в

1917

г.

была выполнена, а по отдельным видам произ-

водства

вооружений

даже

перевыполнена.

Таким образом, создавались механизмы государственного

регу-

лирования условий

труда

и рынка рабочей силы. Они соединялись

с ранее принятыми мерами по государственному регулированию

в

сфере производства и снабжения с

участием

частного и акционерно-

го капитала.

В

совокупности эти мощные механизмы регулирования

вели

к

сращиванию

государства

с

капиталистическим производством

и

складыванию «организованного» государственно-монополистиче-

ского капитализма.

В

качестве немецкой экономической базы широко

использовались оккупированные области европейских стран, из ко-

торых вывозилось сырье, готовая продукция, продовольствие. С но-

ября

1916 по ноябрь 1918 г.

из

Румынии

в

Германию было вывезено

890 тыс.

т

нефти, из оккупированного французского железорудного

бассейна Брией-Лонгви до

августа

1917

г.

— 7,2 млн

т

железной

руды.

Широко

использовался

в

Германии

труд

подневольных рабочих

из

оккупированных стран. До середины 1918 г.

в

Германии работало

170

тыс.

рабочих, депортированных из

Бельгии,

и

130 тыс. — из Поль-

ши.

Однако

в

целом экономика страны не могла

удовлетворить

пот-

ребности войны. Гражданские отрасли промышленности, сельское

хозяйство, инфраструктура переживали глубокий кризис.

Кризис «гражданского

мира».

Отставка

Т.

фон Бетман-Годьвега

К

весне 1917

г.,

несмотря

на

огромные усилия

и

жертвы, перс-

пективы германской победы в

войне

оставались проблематичными. На

пределе находились материально-технические, финансовые и людские

ресурсы. Менялось и настроение масс. Они все меньше верили рас-