Цукер А.И. Микаэл Таривердиев

Подождите немного. Документ загружается.

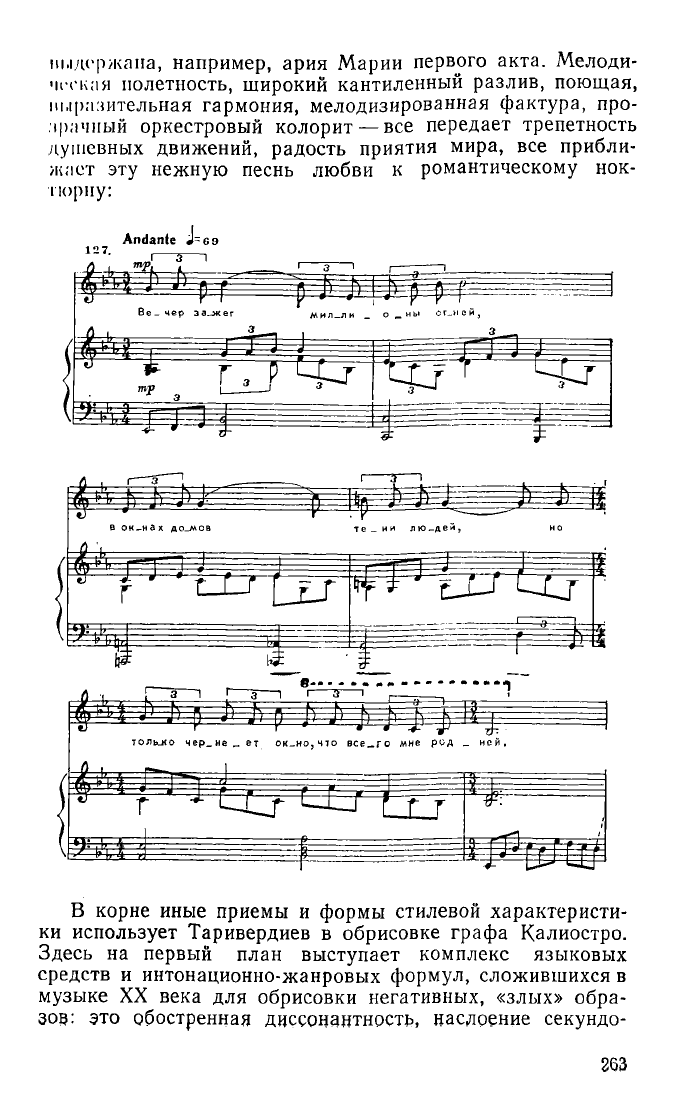

пыдержана, например, ария Марии первого акта. Мелоди-

ческая полетность, широкий кантиленный разлив, поющая,

иыразительная гармония, мелодизированная фактура, про-

зрачный оркестровый колорит

—

все передает трепетность

душевных движений, радость приятия мира, все прибли-

жает эту нежную песнь любви к романтическому нок-

тюрну:

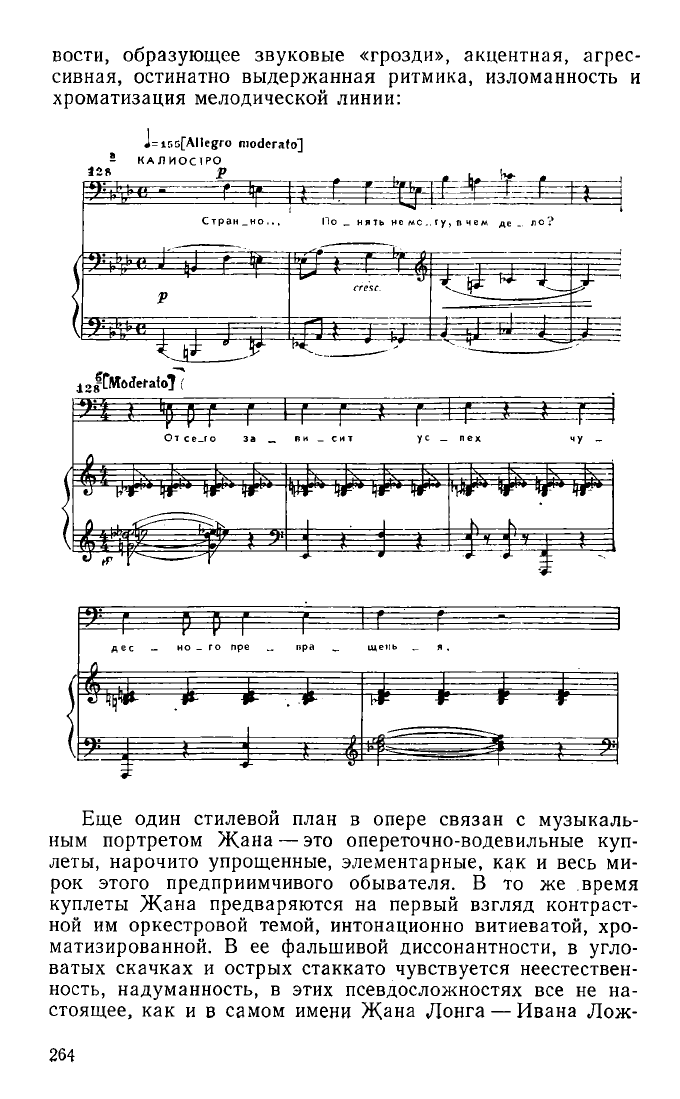

В корне иные приемы и формы стилевой характеристи-

ки использует Таривердиев в обрисовке графа Калиостро.

Здесь на первый план выступает комплекс языковых

средств и интонационно-жанровых формул, сложившихся в

музыке XX века для обрисовки негативных, «злых» обра-

зов: это обостренная диссонацтность, наслоение секундо-

263

вости, образующее звуковые «грозди», акцентная, агрес-

сивная, остинатно выдержанная ритмика, изломанность и

хроматизация мелодической линии:

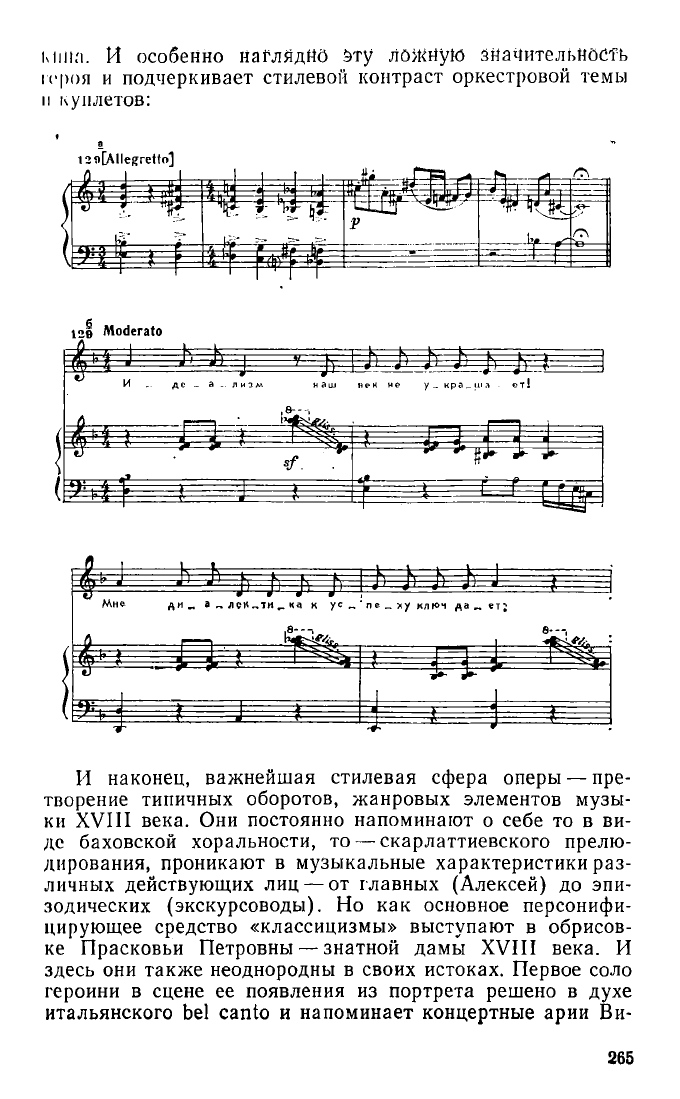

Еще один стилевой план в опере связан с музыкаль-

ным портретом Жана

—

это опереточно-водевильные куп-

леты, нарочито упрощенные, элементарные, как и весь ми-

рок этого предприимчивого обывателя. В то же время

куплеты Жана предваряются на первый взгляд контраст-

ной им оркестровой темой, интонационно витиеватой, хро-

матизированной. В ее фальшивой диссонантности, в угло-

ватых скачках и острых стаккато чувствуется неестествен-

ность, надуманность, в этих псевдосложностях все не на-

стоящее, как и в самом имени Жана Лонга — Ивана Лож-

264

MI пл.

И особенно наГлядШ) $ту лОЖйую ЗйаЧительНбСГЬ

героя и подчеркивает стилевой контраст оркестровой темы

и куплетов:

12оГА11еегсНо1

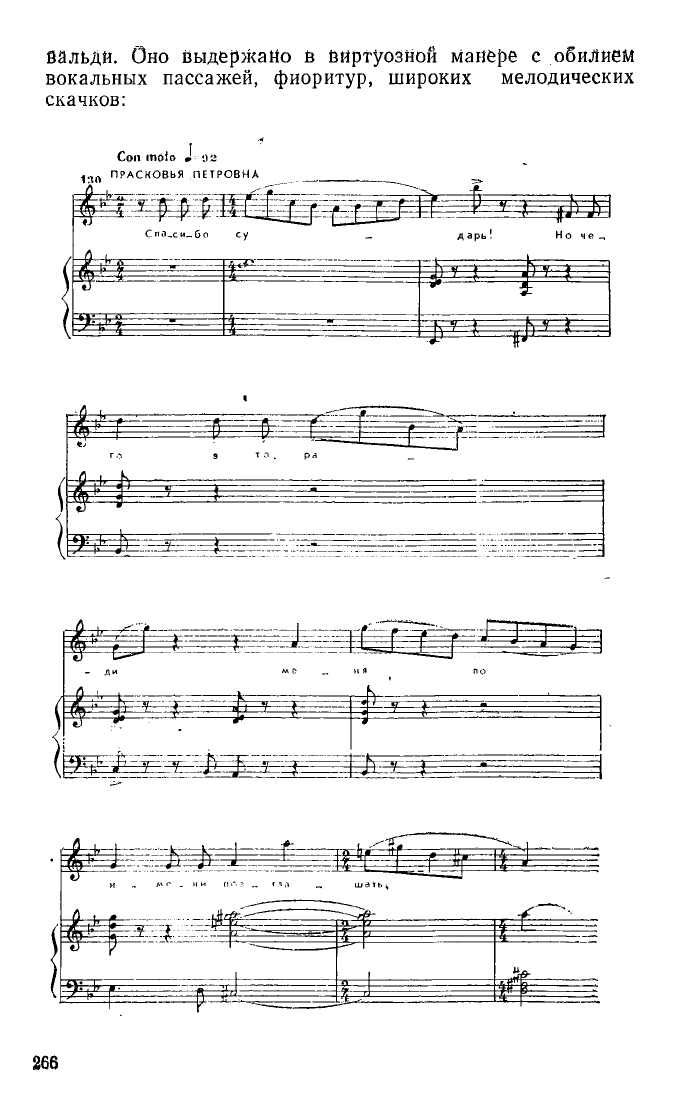

И наконец, важнейшая стилевая сфера оперы

—

пре-

творение типичных оборотов, жанровых элементов музы-

ки XVIII века. Они постоянно напоминают о себе то в ви-

де баховской хоральности, то

—

скарлаттиевского прелю-

дирования, проникают в музыкальные характеристики раз-

личных действующих лиц

—

от главных (Алексей) до эпи-

зодических (экскурсоводы). Но как основное персонифи-

цирующее средство «классицизмы» выступают в обрисов-

ке Прасковьи Петровны

—

знатной дамы XVIII века. И

здесь они также неоднородны в своих истоках. Первое соло

героини в сцене ее появления из портрета решено в духе

итальянского bel canto и напоминает концертные арии Ви-

265

вальдй. Оно Выдержало Ё Ёйртуозной манере с обилием

вокальных пассажей, фиоритур, широких мелодических

скачков:

266

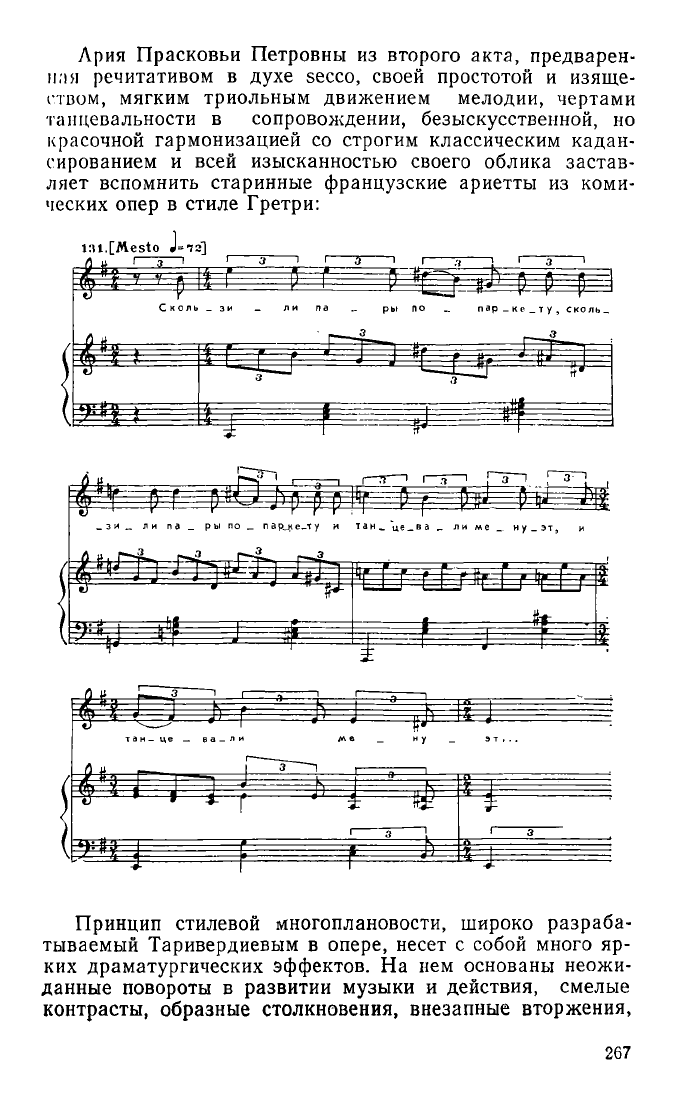

Ария Прасковьи Петровны из второго акта, предварен-

ная речитативом в духе secco, своей простотой и изяще-

ством, мягким триольным движением мелодии, чертами

таицевальности в сопровождении, безыскусственной, но

красочной гармонизацией со строгим классическим кадан-

сированием и всей изысканностью своего облика застав-

ляет вспомнить старинные французские ариетты из коми-

ческих опер в стиле Гретри:

i:u.[Mesto_ ]

Принцип стилевой многоплановости, широко разраба-

тываемый Таривердиевым в опере, несет с собой много яр-

ких драматургических эффектов. На нем основаны неожи-

данные повороты в развитии музыки и действия, смелые

контрасты, образные столкновения, внезапные вторжения,

267

создающие веселую, комедийную атмосферу. Но принцип

этот таит в себе и опасность музыкальной разобщенности,

калейдоскопической дробности, а потому требует умения

на основе многого и разного соорганизовать одно художе-

ственное целое, драматургически интегрировать различные

интонационные пласты. Таривердиев находит интересные

решения этой непростой творческой задачи. И в первую

очередь здесь хочется сказать вот о чем: действительно,

музыкальная ткань оперы соткана из очень несхожих,

исторически и жанрово разнородных составляющих, но ра-

курс преломления их единый, они как бы рассмотрены

сквозь одну призму, связаны одним авторским взглядом.

А взгляд этот улыбчивый, веселый и ироничный.

Борис

ПОКРОВСКИЙ:

— Таривердиев в «Калиостро» остался верен се-

бе, принципам демократического музыкального

спектакля, сложившимся еще в «Кто ты?», и в

этом проявилась большая творческая убежден-

ность композитора. Но с точки зрения жанра и

драматургии эти произведения во многом отличны.

Первая опера решала тему современности серьез-

но и даже драматично, во второй

—

больше юмора,

изящества, легкой комедийности. Это

—

своеобраз-

ная опера-юмореска. Создается ощущение, что в

ней постоянно присутствует и наблюдает за проис-

ходящим эдакий насмешливый, подмигивающий

глазок. Сделано это с необыкновенным обаянием.

И классицизмы в опере

—

это не холодная стили-

зация, это проявление все той же тонкой иронич-

ности.

Действительно, весь разнообразный музыкальный ма-

териал, все образные сферы подвергаются в опере изящ-

ной комической обработке, где-то доброй и усмешливой,

где-то едкой и саркастичной. Это ощущается уже в самой

первой сцене оперы. Два различных экскурсовода показы-

вают двум разным группам иностранных туристов экспо-

наты музея, но при этом автоматично повторяют почти

одинаковый давно и хорошо заученный текст, омузыкален-

ный также абсолютно идентично. Этот прием, достаточно

смешной сам по себе, усугубляется еще юмористичностью

диалога:

Экскурсовод: Гармония стиля, никаких диссонан-

сов.

268

Турист: Что в шкафу, позвольте узнать?

Экскурсовод: Специальные блюда для ананасов.

В восемнадцатом веке их ела знать.

Турист: Ананасы доставляли из-за границы?

Как ананасы в Россию плыли?

Экскурсовод: Сами выращивали в местной теплице.

Картофеля не было, ананасы были.

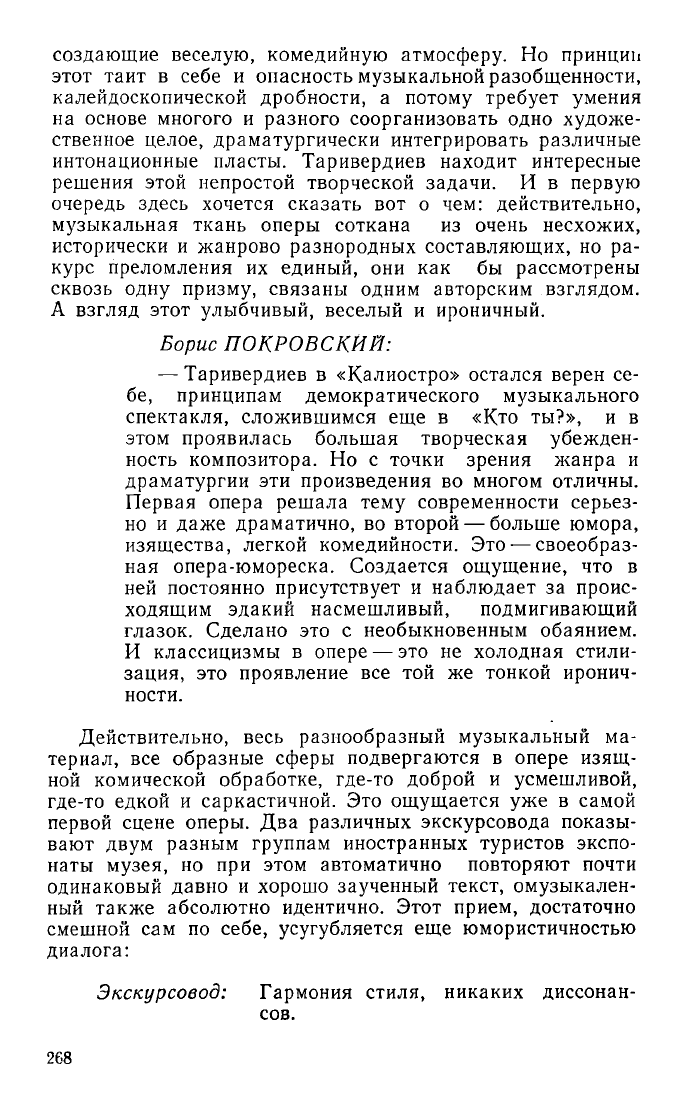

Музыкальное решение сцены, естественно, также вно-

сит свою дозу юмора. Как бы отталкиваясь от фразы:

«Гармония стиля, никаких диссонансов», Таривердиев соз-

дает изысканную «классицистскую» тему, сочетающую в се-

бе элементы хоральности и несколько чопорного старинно-

го танца, гармонически «стерильную», с преобладанием чи-

стых трезвучий и традиционным мажорным разрешением

в каденции:

J

до [Allegretto]

В сочетании с чертами эстрадности эта музыка произ-

водит впечатление очаровательной комедийной игры,—

словно современный человек с улыбкой всматривается в

ириметы давно ушедших обычаев, нравов, пытаясь при-

мерить их к сегодняшней жизни.

Иронические краски сопутствуют и графу Калиостро.

Ирреальность, условность этого персонажа в опере очевид-

на. Но поначалу он обрисован как бы всерьез

—

Калио-

стро напряженно вслушивается в тревожную, смятенную,

наполненную «любовными флюидами» атмосферу музея.

Серьезность момента, впрочем, тут же нарушается появ-

лением генералов, сошедших со старинных портретов. Их

марионеточный марш, скандирование без слов на «пам

иа-та-пам», подобно барабанной дроби, одного звука, ост-

рый стаккатный штрих, неожиданные акценты, форшлаги

в оркестре вносят ярко комедийный оттенок, превращая

диалог Калиостро и генералов в веселый игровой эпизод.

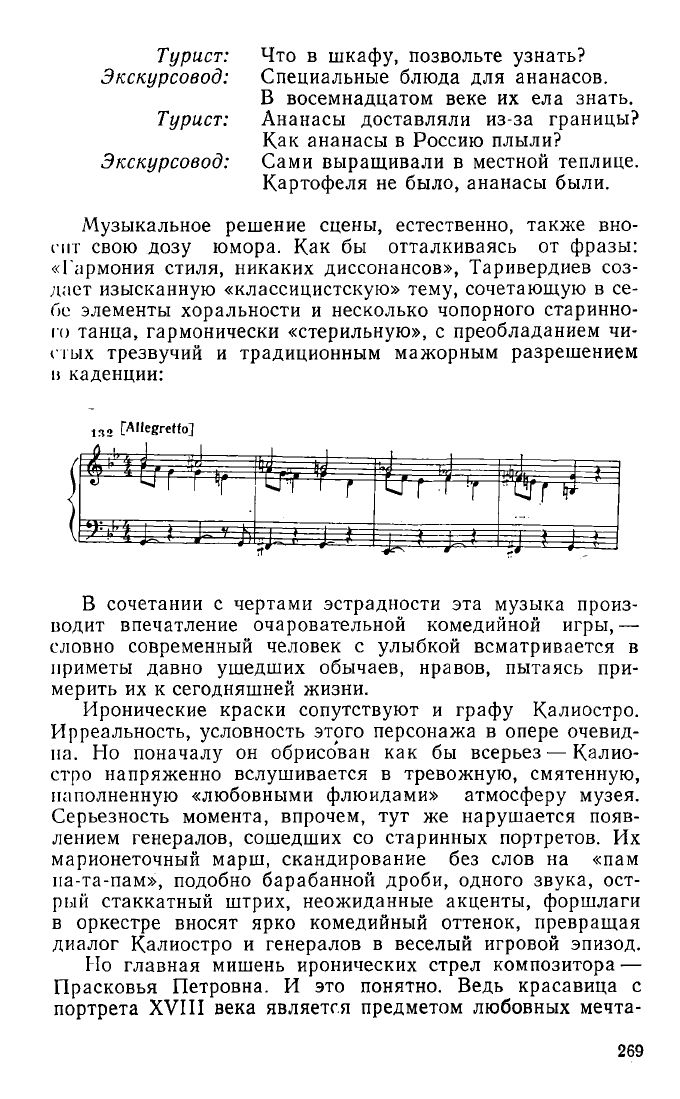

Но главная мишень иронических стрел композитора —

Прасковья Петровна. И это понятно. Ведь красавица с

портрета XVIII века является предметом любовных мечта-

269

ний Алексея. Снижение, «музыкальная дискредитация»

этого идеала бросает тень иронического и на главного ге-

роя оперы, а главное, заставляет его искать кумиры не в

прошедшем, а в настоящем. С момента появления Прас-

ковьи Петровны на сцене композитор с неистощимым

остроумием показывает искусственность, вычурность ее

«музыкальных красот». Виртуозные пассажи распеваются

героиней на совершенно не соответствующий им предель-

но прозаизированный текст, типа: «Но чего это ради меня

по имени провозглашать? Я, чай, не в гостях и не в пара-

де—

в

собственном доме честь имею вас принимать!». При-

чем фиоритурами расцвечиваются самые незначительные

слова: союзы, предлоги, частицы, создавая тем самым яв-

но комедийный эффект. И напротив, ее фразы в так назы-

ваемой «любовной» сцене с Алексеем даны в сугубо про-

заической манере. Когда же после ее сухих, деловитых

реплик внезапно возникает мелодическая фраза, должен-

ствующая выразить вспышку любовного экстаза, в ней

слышится фальшь, неприкрытая авторская издевка:

Интересно решена заключительная сцена третьей кар-

тины. Она напоминает чем-то финалы старых комических

опер. В ней собираются воедино все основные герои, а со-

ответственно— происходит объединение самого разнооб-

разного музыкального материала. Здесь звучит и сумрач-

ная хроматизированная тема Калиостро, и шаржирован-

ная оркестровая тема Ложкина, и интонации его купле-

тов, и «классицистские» обороты из первой сцены, и коло-

ратуры Прасковьи Петровны. Все они подвергаются коме-

дийной разработке, заостряются, обретают еще более от-

кровенно скерцозный облик. Даже диатоническая возвы-

шенная «баховская» тема искажается и хроматизируется.

Кульминацией же становятся виртуозные «вариации»

Прасковьи Петровны на тему куплетов Ложкина. В целом

же эта сцена выполняет функцию развивающего раздела

оперы и одновременно становится зоной обобщения, при-

ведения разнородного интонационно-тематического мате-

риала к единому «ироническому знаменателю».

Столь цепко сцементированных, развернутых сцен не

было в опере «Кто ты?». В «Калиостро» же это не един-

270

гтпсййыи пример. Подобного рода крупные драматурги-

чески разработанные построения, объединяющие в своем

развитии разнохарактерный, подчас стилистически далекий

музыкальный материал, становятся узловыми моментами

оперы, являются еще одним средством достижения спаян-

ности и цельности.

Так, первая картина, как и опера в целом, строится по

номерному принципу, включает в себя арии, дуэты, хоры,

но все они складываются в две большие драматургиче-

ски завершенные сцены.

Первая сцена включает в себя две меткие зарисовки

музейной экскурсии (в крайних разделах) и арию Алек-

сея (в среднем). Таким образом, возникает трехчастная

композиция, значение которой отнюдь не формально. Обра-

тим внимание на то, что каждая из крайних частей этой

•симметрично построенной сцены внутри себя также трех-

мастна. Сценически в первом и третьем разделах малой

трехчастной формы экскурсоводы демонстрируют посети-

телям экспонаты музея, в среднем они рассказывают о

портрете знатной дамы. Рассказ этот выделяется и музы-

кально: меняется фактура

—

возникает прелюдийное движе-

ние в оркестре, появляется новая тональность

—

си минор

(вместо соль минора в крайних разделах). Слушатель, еще

не догадывающийся обо всем, что будет происходить даль-

ше, уже фиксирует внимание на этом моменте. Описание

портрета оказывается в центре малой трехчастности. И в

центре большой тоже. Ведь ария Алексея

—

это также об-

ращение героя к портрету, внутренний разговор с ним. Та-

ким образом, цель всей симметрии этой композиции

—

вы-

делить главный смысловой компонент сцены (портрет

Прасковьи Петровны), который и определяет последующее

развертывание действия в опере.

Важную скрепляющую, цементирующую роль в сцене

играет материал оркестрового вступления. Во-первых, он

интонационно объединяет ее. Именно из темы вступления,

из ее стремительного бега шестнадцатых, из гаммообраз-

ных пассажей вырастает тот тип движения, который мы и

определяли как прелюдийность и о значении которого уже

говорили. Во-вторых, эта тема в своем исходном виде не-

однократно появляется в сцене между всеми ее раздела-

ми, выполняя роль рефрена, придавая тем самым компо-

зиции еще и черты концентрической рондальности.

В-третьих, сопоставляемые в интродукции тональности си

минор и соль минор (особенно последняя) становятся ос-

новными тональными центрами, образуют тональную реп-

ризу, и это также не может не сказываться на целостности

271

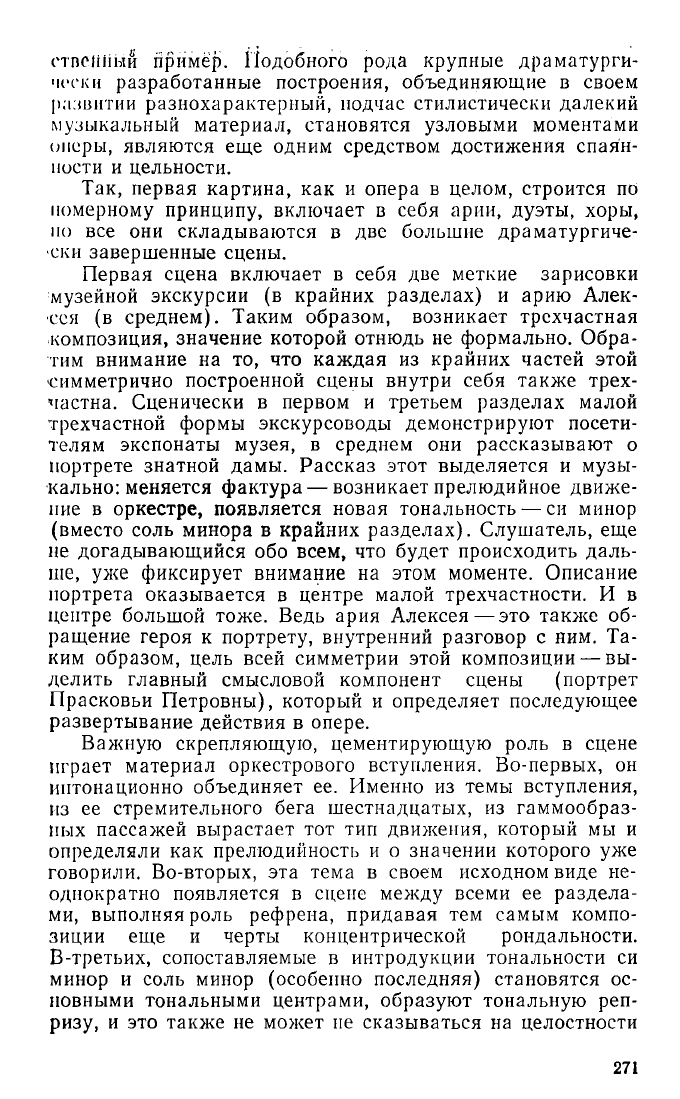

Сцены. Для наглядности приведём драматургическую, ком-

позиционную и тональную схему данной сцены:

1 экскурсовод

и туристы

А

а в а

рассказ

о портрете

g Ь g

Тема

интрод,

Р

а

Ария Алексея

— обращение

к портрету

В

а

Тема

интрод.

Р

Н

(все.тональности имеют минорное наклонение)

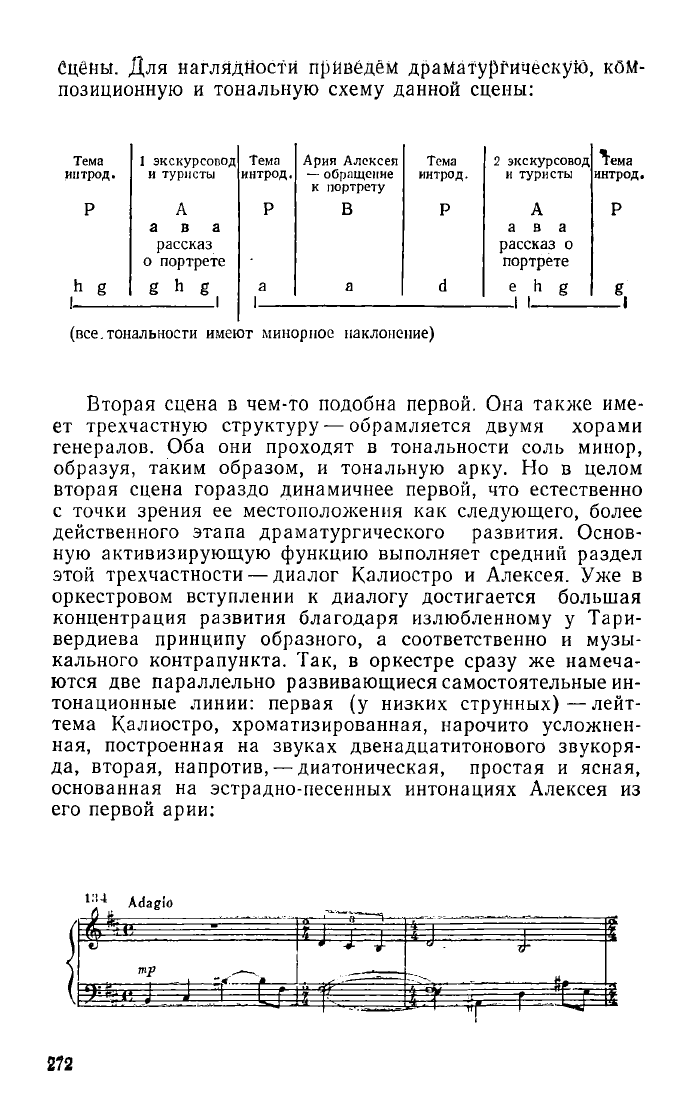

Вторая сцена в чем-то подобна первой. Она также име-

ет трехчастную структуру

—

обрамляется двумя хорами

генералов. Оба они проходят в тональности соль минор,

образуя, таким образом, и тональную арку. Но в целом

вторая сцена гораздо динамичнее первой, что естественно

с точки зрения ее местоположения как следующего, более

действенного этапа драматургического развития. Основ-

ную активизирующую функцию выполняет средний раздел

этой трехчастности

—

диалог Калиостро и Алексея. Уже в

оркестровом вступлении к диалогу достигается большая

концентрация развития благодаря излюбленному у Тари-

вердиева принципу образного, а соответственно и музы-

кального контрапункта. Так, в оркестре сразу же намеча-

ются две параллельно развивающиеся самостоятельные ин-

тонационные линии: первая (у низких струнных)—лейт-

тема Калиостро, хроматизированная, нарочито усложнен-

ная, построенная на звуках двенадцатитонового звукоря-

да, вторая, напротив,

—

диатоническая, простая и ясная,

основанная на эстрадно-песенных интонациях Алексея из

его первой арии:

272

2 экскурсово;

и туристы

А

а в а

рассказ о

портрете

е h g

^ема

интрод.

Р

g

Тема

интрод.

Р

h g