Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория

Подождите немного. Документ загружается.

производственная эффективность достигается за счет того, что свободный вход

на рынок и выход фирм с рынка заставляют фирмы работать при оптимальной

норме выработки, когда удельные издержки производства являются

минимальными. При этом цены на

продукцию устанавливаются на низшем уровне и согласуются со

средними валовыми издержками. В условиях чистой монополии фирма может

уменьшить объем выпуска продукции, назначить более высокие цены, снизить

за счет этого расход ресурсов и максимизировать прибыли. Однако в условиях

конкуренции положение осложняется за счет издержек, которые могут

увеличиваться или снижаться. При этом используются два подхода — эффект

масштаба и понятие «Х-неэффективнос-ти».

Эффект масштаба. При данной технологии и издержках производства по-

требительский спрос может быть недостаточным, чтобы поддержать большое

количество конкурирующих фирм, производящих такой объем продукции, ко-

торый позволяет каждой из них реализовать существующий эффект от роста

масштабов. В таких случаях фирма должна быть по отношению к рынку боль-

шой, т. е. она должна быть монополистической, способной эффективно произ-

водить продукцию при низких издержках производства на единицу выпускае-

мого изделия.

Х-неэффективность. Обычно при исследовании издержек производства

делается допущение, что фирма выбирает из существующих технологий

именно ту, которая является наиболее эффективной и которая позволяет фирме

добиться минимума средних издержек для каждого уровня выпуска. В реальной

действительности каждая фирма, как правило, не использует в полной мере

имеющиеся возможности снижения издержек. Для оценки потенциальных

возможностей снижения издержек до минимального уровня средних введено

понятие «Х-неэффективность». Она имеет место тогда, когда фактические

издержки фирмы для любого объема производства больше, чем минимально

возможные издержки. Такое превышение издержек возникает за счет

уклонения фирмы от предпринимательского риска, обеспечения работой

некомпетентных друзей и родственников, неудовлетворительного

стимулирования рабочих фирмы.

Торговое соперничество. Эта форма соперничества основана на

использовании цен. При этом цены формируются в результате трехстороннего

соперничества: во-первых, между продавцами за сбыт по более высоким ценам;

во-вторых, между покупателями за приобретение товаров по более низким

ценам; в-третьих, между продавцами и покупателями за сбыт по более высоким

и за приобретение товаров по более низким ценам.

В связи с этим различают ценовую и неценовую конкуренцию. Ценовая

конкуренция происходит, как правило, путем искусственного сбивания цен на

данную продукцию. При этом широко используется ценовая дискриминация,

которая имеет место тогда, когда данный продукт продается по разным ценам и

эти ценовые различия не оправданы различиями в издержках. Ценовая

дискриминация возможна при трех условиях:

• продавец должен быть монополистом или обладать некоторой степенью

монопольной власти;

• продавец должен быть способен выделять покупателей в группы,

которые имеют разную способность платить за продукт;

• первоначальный покупатель не может перепродать товар или услугу.

Ценовая дискриминация наиболее часто применяется при оказании услуг

(услуги врачей, адвокатов, владельцев гостиниц), при оказании услуг по транс-

портировке продукции; при реализации товара, который не поддается перерасп-

ределению с одного трынка на другой (транспортировка скоропортящихся про-

дуктов с одного рынка на другой).

Неценовая конкуренция проводится, главным образом, посредством

совершенствования качества продукции и условий ее продажи, «сервизации»

сбыта. Повышение качества может осуществляться по двум основным

направлениям: первое — совершенствование технических характеристик

товара; второе — улучшение приспособляемости товара к нуждам потребителя.

Неценовая конкуренция посредством совершенствования качества продукции

получила название конкуренции по продукту. Этот вид конкуренции

основывается на стремлении захватить часть отраслевого рынка путем выпуска

новых товаров, которые либо принципиально отличаются от старой модели,

либо представляют ее модернизированный вариант. Конкуренция, основанная

на совершенствовании качества, носит противоречивый характер. С одной

стороны, повышение качества служит способом скрытого снижения цен и

расширения сбыта; с другой — «качество» — это субъективная оценка, которая

открывает возможности фальсификации качества путем рекламы и красивой

упаковки.

Неценовая конкуренция путем совершенствования сбыта продукции

получила название конкуренции по условиям продаж. Этот вид конкуренции

основывается на улучшении сервиса обслуживания покупателя. Сюда входит

воздействие на потребителя через рекламу, совершенствование торговли,

установление льгот по обслуживанию покупателей после приобретения товара,

т. е. в процессе его эксплуатации.

7.7. Современные подходы к трактовке проблем совершенной и

несовершенной конкуренции

В конце XIX — начале XX в. во многих работах прославлялась

экономика «свободной конкуренции». В этот период отождествлялись понятия,

с одной стороны, «свободная конкуренция» и «совершенство», с другой —

«монополия» и «несовершенство экономического механизма», «монополия» и

«социальная несправедливость». Термин «несовершенная» означал в to время

несовершенство, неэффективность из-за нарушения механизма выравнивания

прибылей и «социальное несовершенство» из-за того, что монополии часть

«законной прибыли» изымали у других отраслей.

Позднее термин «несовершенная конкуренция» утратил смысл

экономического несовершенства, так как представители теории

«несовершенной конкуренции» стали рассматривать монополию как условие

массового производства, которое сопровождалось ростом производительности

труда, снижения издержек производства. «Несовершенство» стало

признаваться фактически только с социальных позиций. Оно проявлялось по

отношению к немонополизированным производителям.

В современных условиях «несовершенная конкуренция» в основном

применяется для характеристики немонополистического сектора. П.

Самуэльсон называет

немонополизированные отрасли «больными», переполненными мелкими

капиталами с высокими издержками производства и низкой прибыльностью. «К

сожалению, — отмечал П. Самуэльсон, — в большинстве хронически перена-

селенных больных отраслей рыночная конкуренция весьма далека от совершен-

ства. Экономические последствия такой формы несовершенной конкуренции

могут быть.хуже, чем при полной монополии». (Самуэльсон П. Экономика. Т.2.

М.:

МГП «Алгон», ВМИИСИ, 1992. С. 120). При этом он признает

экономическое и социальное несовершенство монополий и олигополий в связи

с их практикой повышения цен и сокращения производства. Дж. Гэлбрейт

рассматривает в качестве несовершенной конкуренцию в условиях мелкого

бизнеса или «незрелых» монополий начала XX в. При этом несовершенство

проявляется в больших размерах риска и неопределенности, которые ведут к

значительным потерям, банкротствам и безработице. Он считает, что

конкуренция принимает совершенный характер при переходе к современному

господству «зрелых» монополий, которые, по его мнению, стремятся не к

максимизации прибыли, а к минимизации риска и к достижению устойчивых

темпов роста.

В настоящее время в качестве концепции «совершенной конкуренции»

получила распространение так называемая экономическая теория производства.

В ее модели выделяют два типа рынков:

• рынок товаров и услуг, используемых для личного потребления;

• рынок факторов производства. Взаимосвязь между этими рынками

сформулирована в виде технического закона, называемого экономистами

«функцией производства». Сущность этого закона заключается в том, что

существует технологическая взаимосвязь между любыми данными

производственными затратами (или затратами факторов производства) и

размерами продукции, которую можно изготовить с их помощью. Для каждого

отдельного периода всегда существует максимальный объем выпуска, которого

можно достигнуть при данных затратах факторов производства.

Фирма, с одной стороны, выступает как поставщик своих товаров, с

другой — как потребитель, как носитель спроса на факторы производства. При

этом цены на отдельные факторы производства должны быть пропорциональны

соответствующим физическим объемам производимых с их помощью

продуктов. Коэффициентом пропорциональности выступают предельные

издержки производства. В результате в точке равновесия достигается

«справедливое» распределение произведенного продукта, при котором каждый

участник обмена получает лишь ту долю продукта, которая соответствует

принадлежащим ему факторам производства и их вкладу в производство.

7.8. Монопольные цены. Механизм равновесия рынка при

монопольных ценах

1. Цены рынка в условиях монополистической конкуренции. В условиях

свободной конкуренции цены формируются преимущественно под влиянием

спроса и предложения. При монополистической конкуренции этот процесс

приобретает более

сложный характер. В процессе преобладания монополий происходит

сочетание стихийного рыночного регулирования с управлением,

осуществляемым монополиями и государством.

Если монополия получает право на реализацию товаров, то она стремится

как можно больше продать товаров и получить при этом максимальное

количество прибыли. Однако продажа каждой дополнительной единицы товара

по мере удовлетворения спроса приносит все меньше и меньше дохода. Для

того чтобы продать эту дополнительную единицу, необходимо понизить цену,

так как покупательная способность рынка имеет ограниченные возможности.

При этом монополия будет продавать товары не по самой высокой цене, а по

такой, которая обеспечивает оптимальное сочетание объема продажи и цены за

единицу изделия и получение наивысшего общего объема прибыли.

Границы монопольных цен устанавливаются рыночной конкуренцией.

Верхняя граница определяется соотношением уровня цен и объемов

производства, которое обеспечивает монопольно высокую прибыль.

Рассмотрим это на примере, который дает общее представление об основных

закономерностях монополистического ценообразования.

Из табл. 7.3 видно, что при понижении цены и увеличении объема

оптимальной является партия изделий, при которой прибыль будет

максимальной. В нашем примере такой партией является партия объемом в 200

изделий. Онаприно-сит наивысший доход в размере 2000 тыс. рублей. При этом

цена за одно изделие в размере 35 тыс. рублей будет верхней границей

монопольных цен.

Таблица 7.3 Образование монопольных цен

Объе

м

парт

Издержки на

единицу

продукции, тыс.

Совокуп

ные

издержк

Цена за

одно

изделие,

Общая

выручка за

партию,

Прибы

ль,

тыс.

100

25

2500

40

4000

1500

200 25 5000 35 7000 2000

300 25 7500 30 9000 1500

400 25 10000 28 11200 1200

Нижняя граница монопольной цены — это низкая цена, при которой

дополнительная прибыль сверх нормальной будет равна нулю. Доля

монопольной прибыли в цене товара связана с величиной эластичности спроса

на продукцию монополиста. Этот показатель называется индексом Лернера. Он

определяется по формуле:

где

Р, Р

^ — монопольная цена;

'^ — цена совершенной конкуренции;

Е — эластичность спроса.

2. Механизм равновесия рынка при монопольных ценах. При

формировании механизма рыночного равновесия в условиях монопольных цен

необходимо исходить из следующих предпосылок:

• монополия возникает тогда, когда в результате разных причин на рынке

товаров возникает единственный производитель в виде фирмы-монополиста

или объединения нескольких фирм-монополистов путем заключения договора

между ними и их действия в качестве единой фирмы;

• на рынке имеется большое число потребителей данного товара и ни

один из них не может оказать существенного влияния на формирование

рыночных цен;

• в силу особенностей производства удельные затраты фирмы-

монополиста весьма низкие, а объемы производства высокие, что позволяет

фирме вытеснить конкурентов с рынка и захватить его целиком;

• отдельные потребители не имеют возможности оказывать влияние на

рыночные цены и вынуждены подстраиваться под цены, предлагаемые моно-

полистами. В свою очередь монополист выбирает такие объемы и цену, при

которых товар полностью будет реализован с максимально возможной при-

былью.

Эти условия позволяют сделать методологический вывод: при анализе

монопольного рынка следует рассматривать фактически только поведение

фирмы-монополиста на рынке. Механизм равновесия рынка можно обосновать

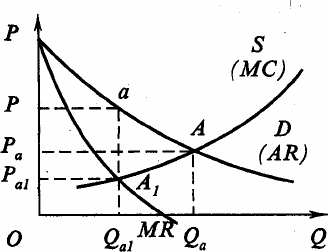

графически (рис. 7.3).

Рис. 7.3

В условиях свободной конкуренции при пересечении кривой

предложения S и кривой спроса В рыночное равновесие наступает в точке

пересечения А.

Если фирмы-производители договариваются между собой о проведении

единой политики при установлении цен и объемов производства, тогда эти

фирмы объединяются и выступают в виде картели или монополии. В этом

случае кривая спроса D потребителя превращается в кривую спроса AR

монополии, спрос потребителя подменяется как бы спросом монополии,

монополия диктует спрос потребителя.

Чтобы максимизировать прибыль, монополия сокращает объем

производства товара для потребителя с Qy до Q^, который соответствует точке

А, — пересечение кривой предельного дохода MR (маргинальные поступления)

с кривой предложения S, которая превращается в кривую предельных издержек

МС в виде предложения средств производства. При этом чтобы потребители

приобретали объем выпуска товаров, предложенный фирмой-монополистом в

размере Q^, и чтобы не было нарушено равновесие спроса и предложения,

товары реализуются не по цене Рур а по цене Р. В этих целях монополия

блокирует действия рыночных субъектов, которые стремятся уравнять цены

спроса и предложения, соответствующие уровню свободной конкуренции. В

результате равновесие устанавливается на уровне монопольных цен,

соответствующих цене Р объему бд/. В связи с тем что каждая единица товара,

не выпущенная в пределах от бд до Q^, уменьшает издержки монополии,

монополия добивается увеличения дохода в виде сверхприбыли. Прибыль Р, Р

выступает в виде монопольной прибыли.

Вместе с тем монополистическая ситуация, как правило, сопровождается

антимонопольными методами воздействия со стороны государственных

органов.

Первая группа мер — административно-правовое воздействие в виде:

• запрета монополии в какой-либо отрасли хозяйства;

• роспуск существующих монополистических объединений;

• расчленение монополий на ряд самостоятельных производств.

Вторая группа мер — административно-экономическое воздействие,

направленное на:

• преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую

дискриминацию (завышение цен, не обусловленное издержками производства);

• преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров

путем использования рекламы;

• запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов путем

сговора с целью оказания совместного влияния на изменение рыночной

ситуации.

Третья группа мер — экономическое воздействие, проводимое

государством:

• использование разных приемов введения налоговой политики, которые

вынуждают монополию назначать цены на выпускаемую продукцию, близкие к

условиям свободной конкуренции;

• поощрение выпуска товаров-субститутов, т. е. товаров-заменителей.

Разнообразие товаров личного и производительного потребления снижает

спрос на товары монопольного производства;

• расширение рынка за счет установления международных

экономических связей и увеличения импорта; распространение научных и

технологических знаний.

Естественная монополия. В некоторых отраслях существует монополия,

когда отдельный производитель выпускает продукцию, которая отличается

более низкими издержками, чем продукция, выпускаемая несколькими

производителями (производство газа, нефти, золота), — это естественная

монополия. Демонополизация в таких отраслях может привести к резкому

увеличению затрат, повышению

цен на продукцию, к снижению общей производительности труда.

Осуществление такой демонополизации будет неэффективно.

Когда заходит речь о демонополизации производства, надо иметь в виду,

что во всех развитых странах основная доля выпускаемой продукции

приходится на крупнейшие предприятия. Например, в промышленности США

определяющую роль играют 200 крупнейших корпораций. В производстве

легковых автомобилей действуют 3 основные корпорации: «Дженерал

Моторс», «Форд мотор», «Крайс-лер»; в химической промышленности

лидирует одна корпорация — «Дю-пон-де-Немур»; производство пассажирских

самолетов монополизировано тремя корпорациями: «Боинг», «Макдонелл-

Дуглас», «Локхид». Особо следует сказать о мелких предприятиях:

предприятия, принадлежащие корпорациям, образуют основу

производственных комплексов. Эти комплексы «обрастают» множеством

мелких и средних предприятий, удовлетворяя потребности корпораций в

инструменте, узлах, в разных комплектующих изделиях. Причем

самостоятельность мелких предприятий, обслуживающих крупные корпорации,

является сугубо номинальной. В основном они функционируют как придатки

комплексов на условиях, диктуемых корпорациями.

Глава 8. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ

8.1. Общая теория и модели экономического равновесия

Саморегулирование непосредственно связано с равновесием. Состояние

экономического равновесия характеризуется тем, что ни один из

экономических агентов не заинтересован в его изменении с помощью средств,

которыми он располагает. Итальянский экономист В. Парето (1848-1923 гг.)

сформулировал принцип оптимальности, который гласит, что максимальное

благосостояние, или общая полезность, достигается при условии, когда

стремление к благополучию отдельных лиц не ведет к снижению уровня жизни

любого члена общества. По его мнению, этот принцип может быть реализован в

условиях неограниченной конкуренции.

Впервые теоретическая модель общего экономического равновесия в

условиях классического рынка была разработана швейцарским экономистом Л.

Вальра-сом (1834-1910 гг.) как теория общего конкурентного равновесия.