Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Тип

членистоногих

431

тела хозяина,

даже

на местах, редко выставляющихся из воды.

Наоборот лишенный чешуи род

Echinophthirius

живет у тюленей

только на голове и особенно на морде, т. е. на частях тела, наиболее

часто приходящих в соприкосновение с воздухом.

Ъ)

На

теле

вырабатывается покров из тонких; мелких, так назы-

ваемых гидрофильных волосков. Вследствие этого при погружении

в

воду

к

телу

снаружи пристает тонкий слой

воздуха,

служащий

для дыхания. Второй тип представлен среди Insecta гладышем (Noto-

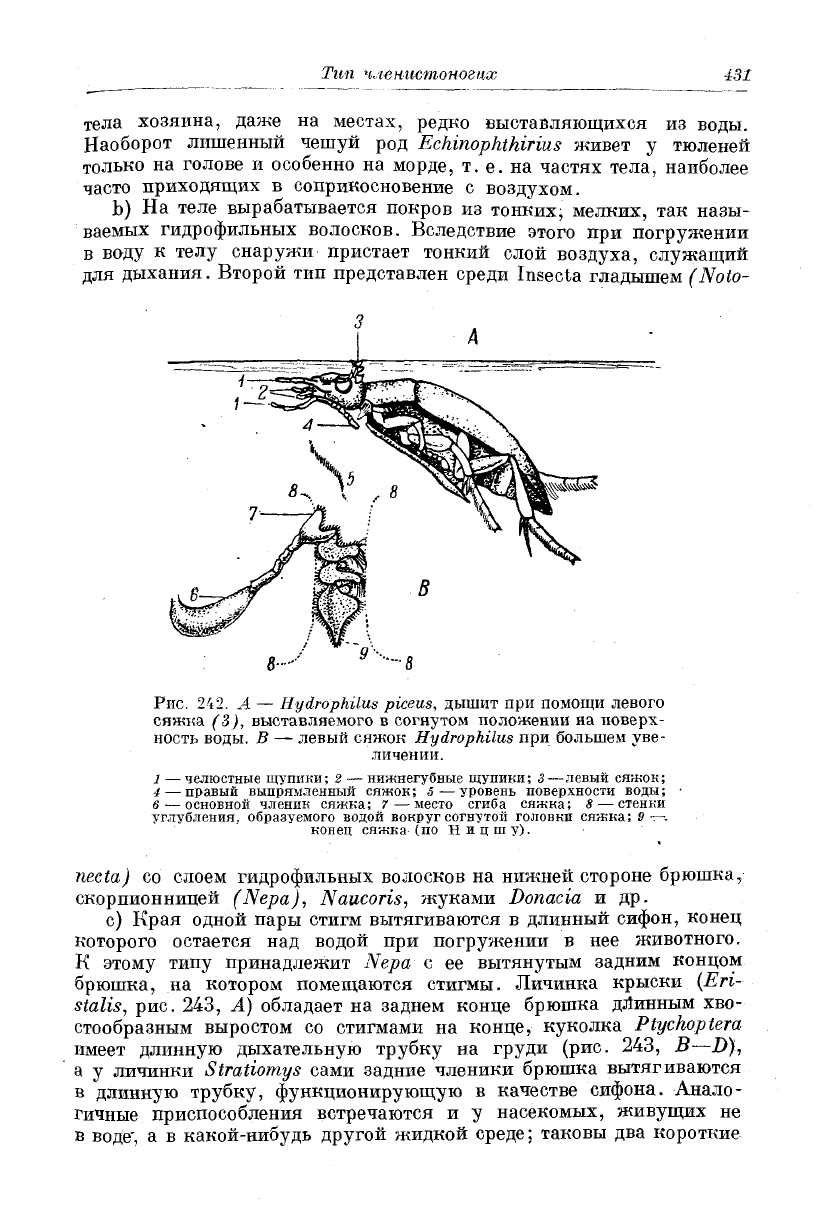

Рис.

242. А —

Hydrophilus

piceus,

дышит

при

помощи

левого

сяжка

(3),

выставляемого

в

согнутом

положении

на

поверх-

ность

воды.

В —

левый

сяжок

Hydrophilus

при

большем

уве-

личении.

1

— челюстные щупики; 2 — нижнегубные щупики; 3—левый сяжок;

4 — правый выпрямленный сяжок; 5—уровень поверхности воды; •

6 — основной членик сяжка;

7—место

сгиба сяжка; * — стенки

углубления, образуемого водой вокруг согнутой головки сяжка; 9 —.

конец

сяжка (по Ницшу).

necta)

со слоем гидрофильных волосков на нижней стороне брюшка,

скорпионницей

(Nepa),

Naucoris,

жуками

Donacia

и др.

с) Края одной пары стигм вытягиваются в длинный сифон, конец

которого остается над водой при погружении в нее животного.

К

этому типу принадлежит

Nepa

с ее вытянутым задним концом

брюшка, на котором помещаются стигмы. Личинка крыски (Eri-

stalis,

рис. 243, А) обладает на заднем конце брюшка длинным хво-

стообразным выростом со стигмами на конце, куколка

Ptychoptera

имеет длинную

дыхательную

трубку

на

груди

(рис. 243, В—D),

а у личинки

Stratiomys

сами задние членики брюшка вытягиваются

в

длинную

трубку,

функционирующую в качестве сифона. Анало-

гичные приспособления встречаются и у насекомых, живущих не

в

воде', а в какой-нибудь

другой

жидкой среде; таковы два короткие

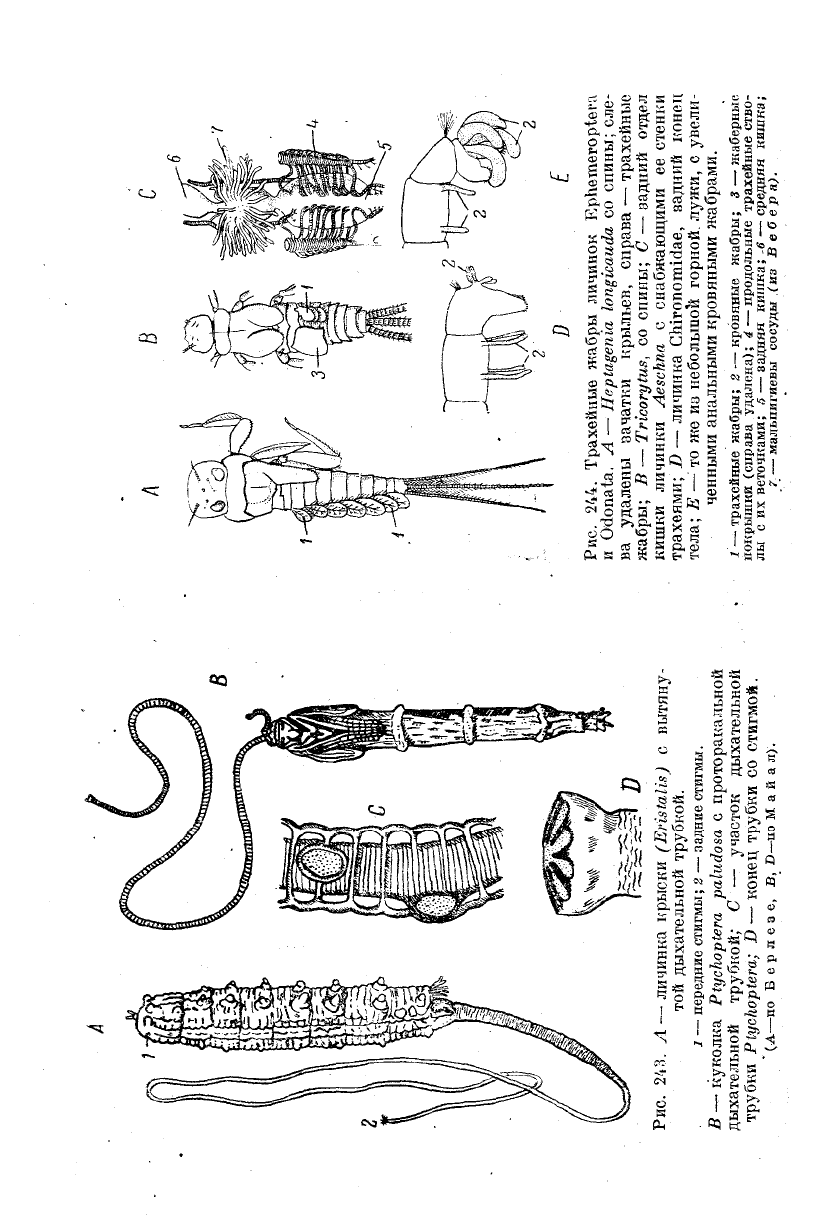

Рис.

243. Л —

личинка крыски

(Eristalis) с

вытяну-

той дыхательной трубкой.

1

—

передние стигмы; 2

—

задние стигмы.

В

—

куколка

Ptychoptem paludosa с

проторакальной

дыхательной трубкой;

С —

участок дыхательной

трубки

Ptychoptera; D —

конец трубки

со

стигмой.

*

(А—по

В

е р

л е з

е,

В,

D—uo M

а

й

а

л).

Рис.

244.

Трахейные жабры личинок Ephemeroptera

и

Odonata.

A

—•

Heptagenia longicauda со

спины;

сле-

ва удалены зачатки крыльев, справа

•—

трахейные

жабры;

В

•—

Tricorytus, со

спины;

С —

задний

отдел

кишки

личинки

Aeschna с

снабжающими

ее

стенки

трахеями;/)

—

личинка Chironomidae, задний конец

тела;

Е — то же ив

небольшой горной, лужи,

с

увели-

ченными

анальными кровяными жабрами.

1—•

трахейные жабры;

2

—

кровяные жабры;

з —

жаберные

покрышки

(справа удалена);

4

—

продольные трахейные ство-

лы

с

их

веточками; .5

—

8адняя кишка; -в

—

средняя кишка;

7

—

малышгиевы сосуды .Сиз

В е б

е

р а).

Тип

членистоногих

433

С

сифона

на заднем конце личинки

Teichomyza

fusca

из человеческих

экскрементов.

Очень интересен факт, что некоторые из воздуходышащих водных

насекомых добывают нужный им

воздух

не из атмосферы, но из ра-

стений.

Личинки

Donacia

живут

на корнях прибрежных водяных

растений;

на заднем конце тела их имеется пара острых серпов со

стигмами на конце. Личинка вонзает серпы в ткани растения, причем

воздух

поступает в стигмы из воздухоносных трубок растения.

Насекомые

с настоя-

щим

водным дыханием

прежде всего обнаружи-

вают переход от откры-

той к закрытой трахей-

ной

системе: происходит

замыкание

стигм. В свя-

зи

с этим, либо насту-

пает кожное дыхание,

а трахейная система ре-

дуцируется отчасти (ли-

чинки

Corethra),

или

вполне,

(молодые

личинки

части Trichoptera, Ephe-

meroptera),

либо тра-

хеи сохраняются, но

дыхание осуществляется

при

помощи новообразу-

ющихся аппаратов дру-

гого рода —

кожных

жа-

бер. В большинстве слу-

чаев жабры функциони-

руют

в тесной связи с

1

—

трахейные жабры

(из Веб ер а).

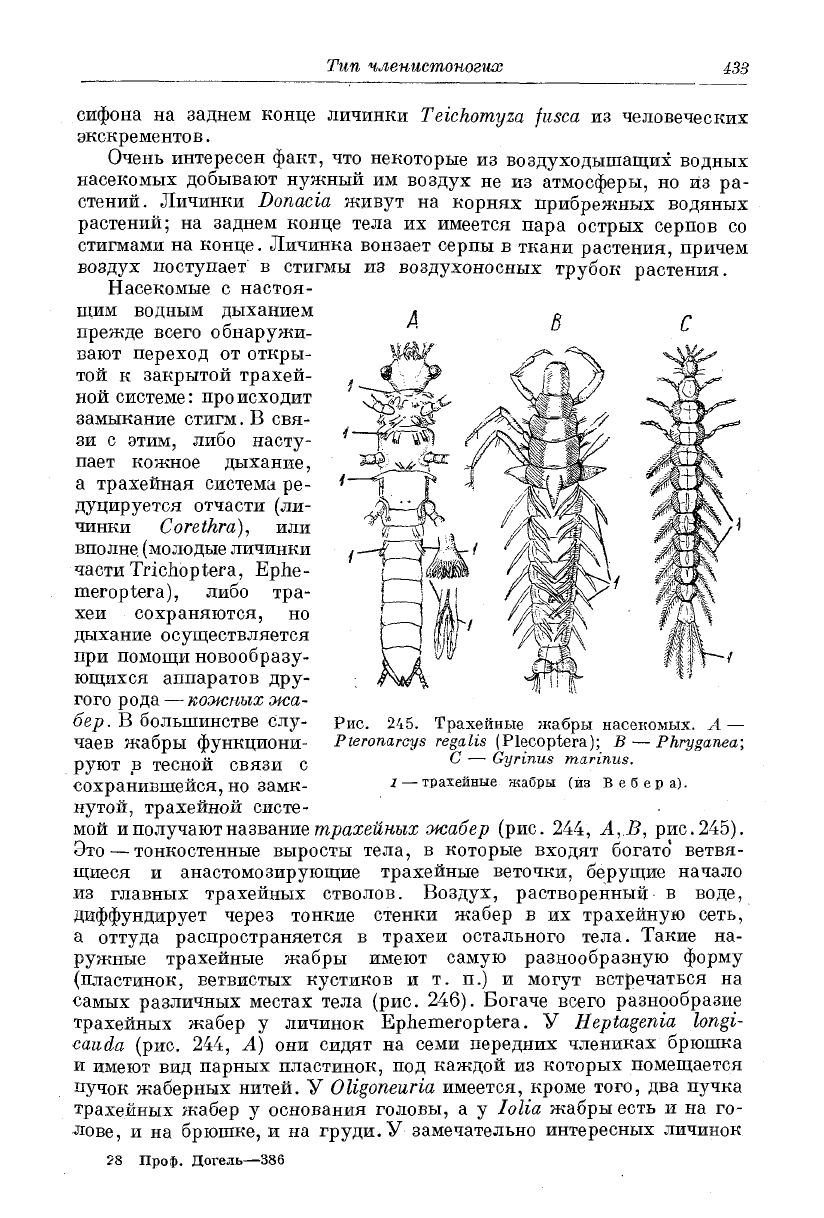

Рис.

245. Трахейные жабры насекомых. А —

Pteronarcys

regalis

(Plecoptera); В —

Phryganea;

С —

Gyrinus

marinus.

сохранившейся, но замк-

нутой, трахейной систе-

мой и

получают

название

трахейных

жабер

(рис. 244, А, В, рис.245).

Это — тонкостенные выросты тела, в которые

входят

богато' ветвя-

щиеся

и анастомозирующие трахейные веточки, берущие начало

из

главных трахейных стволов.

Воздух,

растворенный в воде,

диффундирует через тонкие стенки жабер в их трахейную сеть,

а

оттуда

распространяется в трахеи остального тела. Такие на-

ружные трахейные жабры имеют самую разнообразную форму

(пластинок,

ветвистых кустиков и т. п.) и

могут

встречаться на

самых различных местах тела (рис. 246). Богаче всего разнообразие

трахейных жабер у личинок Ephemeroptera. У

Heptagenia

longi-

cauda

(рис. 244, А) они сидят на семи передних члениках брюшка

и

имеют вид парных пластинок, под каждой из которых помещается

пучок жаберных нитей. У

Oligoneuria

имеется, кроме того, два пучка

трахейных жабер у основания головы, а у

Iolia

жабры есть и на го-

лове, и на брюшке, и на груди. У замечательно интересных личинок

28

Проф.

Догель—386

134

Дыхательная

система

Prosopistoma

вырабатывается

даже

особая жаберная полость,

служа-

щая

для помещения и защиты жабер. Она образована снизу покровами

спины,

сверху

— сводом из зачатков крыльев и сообщается с внеш-

ней

средой тремя отверстиями: двумя передне брюшными для

входа

воды и одним заднеспинным, через которое вода выталкивается "из-

под крылового свода. Трахейные жабры поденок возникают, лишь

начиная

со второй линьки, до тех же пор личинки обладают только

диффузным кожным дыханием. Генетической

связи

между

жабрами и стигмами нет, ибо

их локализация не совпадает. У личинок

Perlidae жабры тоже

могут

развиваться в

различных местах. Часть их совпадает по

расположению с жабрами Ephemeroptera,

некоторые же занимают иное положение.

Среди таких отметим коксальные жабры

Т'aeniopteryx,

напоминающие эшшодиты ра-

ков.

У Perlidae довольно крупные руди-

менты трахейных жабер сохраняются иногда

и

во взрослом состоянии

(Pteronarcys

regalis,

рис.

245, A,

Nemura

lateralis).

У взрослых

веснянок

жабры уже не имеют дыхательного

значения.

У личинок Diptera трахейные

жабры встречаются редко, составляя иногда

дополнение к дыханию открытыми стигмами:

четыре маленьких жабры вокруг порошицы

у Gulicidae, два маленьких жаберных пучка

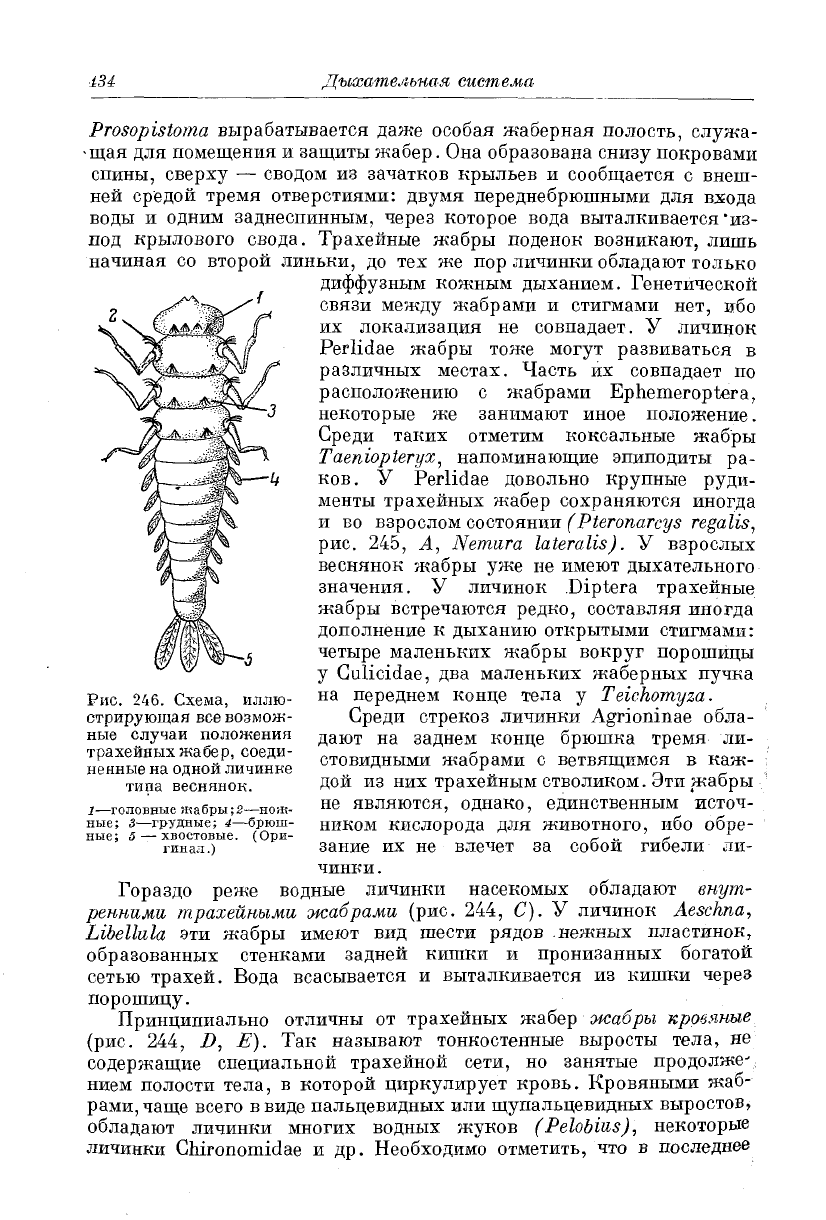

Рис.

246. Схема, иллю-

на

переднем конце тела у

Teichomyza.

отрирующая

все

возмож-

Среди стрекоз личинки

Agrioninae

обла-

ные случаи положения

дают

на заднем конце брюшка тремя ли-

не™е

Н

на

Х

О

дн

О

б

1

Р

ЛИ

С

ч

О

инке стовидньши жабрами с ветвящимся в каж-

типа веснянок. Д°

и из

них трахейным стволиком.

с»ти

жабры

1-головныешабры;2-нож-

Не

ЯВЛЯЮТСЯ, ОДНаКО, еДИНСТВенНЫМ ИСТОЧ-

ные;

з—грудные;

4—брюш-

никои кислорода для животного, ибо обре-

ные;

5 — хвостовые. (Ори-

г

. „

с

г

гинал.)

зание их не влечет за собой гибели ли-

чинки

.

Гораздо реже водные личинки насекомых обладают внут-

ренними

трахейными

жабрами

(рис. 244, С). У личинок

Aeschna,

Libellula эти жабры имеют вид шести рядов нежных пластинок,

образованных

стенками задней

кишки

и пронизанных богатой

сетью трахей. Вода всасывается и выталкивается из

кишки

через

порошицу.

Принципиально

отличны от трахейных жабер

жабры

кровяные

(рис.

244, D, Е). Так называют тонкостенные выросты тела, не

содержащие

специальной трахейной сети, но занятые продолжен

нием

полости тела, в которой циркулирует кровь. Кровяными жаб-

рами,

чаще

всего в виде пальцевидных или щупальцевидных выростов,

обладают личинки многих водных жуков (Pelobius), некоторые

личинки

Chironomidae и др. Необходимо отметить, что в последнее

Тип

иглокожих-

435

время дыхательная функция кровяных жабер берется под сомнение.

Wigglesworth

(1933), Мончадский

(1934)

и др. при-

писывают им скорее осморегуляторную функцию.

ТИП

ИГЛОКОЖИХ

(Echinodermata)

Дыхание иглокожих большей частью сводится к примитивному

кожному или кожно-жаберному способу дыхания. Однако

следует

заметить, что Echinodermata — единственная большая группа водных

животных, у которой часто и разными путями возникают органы

дыха-

ния

впяченного типа. Быть может это зависит от сильного развития

субэпителиального известкового скелета. Но, в общем, большинство

Echinodermata

дышат всеми подходящими для этого, хотя и спе-

циально

неприспособляющимися к дыхательным функциям

участ-

ками

тела.

Морские

лилии (Crinoidea). Функция дыхания у них

отчасти выполняется амбулакральными щупальцами, основное зна-

чение которых, повидимому, заключается в том, чтобы служить орга-

нами

дыхания. Отсутствие специализации в отношении дыхатель-

ной

функции, сказывается в неразветвленности щупалец. Кроме

щупалец, в дыхании принимает участие задняя кишка. Анальный

конус лилий ритмически сокращается. Поэтому и С и ё п о t

(1891)

и

Lang полагают, что через порошицу поочередно втягивается

и

выталкивается вода и что этот ток воды служит для целей дыхания.

Морские

звезды (Asteroidea). У многих звезд по всей

поверхности тела рассеяны небольшие кожные сосочки, в которые

продолжается полость тела (рис.247, А). Это — кожные жабры. Они

тонкостенны,

обладают тонким слоем мускулатуры, покрыты снаружи

и

выстланы внутри мерцательным эпителием. Сем. Astropectinidae

обладает жабрами лишь на аборальной стороне, что М с Bride

объясняет их привычкой частично зарываться оральной .стороной

в

грунт. Быть может частично дыхательным целям

служат

и амбу-

лакральные ножки.

Змеехвостки (Ophiuridea). У змеехвосток лишенные при-

сосок

амбулакральные щупальца играют несомненную роль в

дыха-

нии,

чему способствуют изгибания рук, сменяющие

воду

вокруг щу-

палец.

По данным авторов, некоторые зарывающиеся в песок змее-

хвостки оставляют один — два

луча

над поверхностью грунта для

обеспечения дыхания.

Большое значение в дыхании приписывается пяти парам половых

бурс, которые открываются наружу на нижней стороне диска щеле-

видными

отверстиями. Стенки

бурс

(рис. 247, В) выстланы мерца-

тельным эпителием, который, может быть, служит для обновления

воды в

бурсах.

Однако и здесь эти органы не специального дыхатель-

ного значения. Бурсы

служат

для опоражнивания поступающих в них

из

гонад половых продуктов, иногда — для вынашивания молоди.

Морские

ежи (Echinoidea). Наружными органами

дыха-

ния

у ежей являются прежде всего пять пар радиально располо-

436

Дыхсательная

система

женных вокруг рта кожных жабер (рис. 248, В). Они имеют форму

маленьких кустиков. Однако эти жабры

могут

снабжать кислоро-

А

В

Рис.

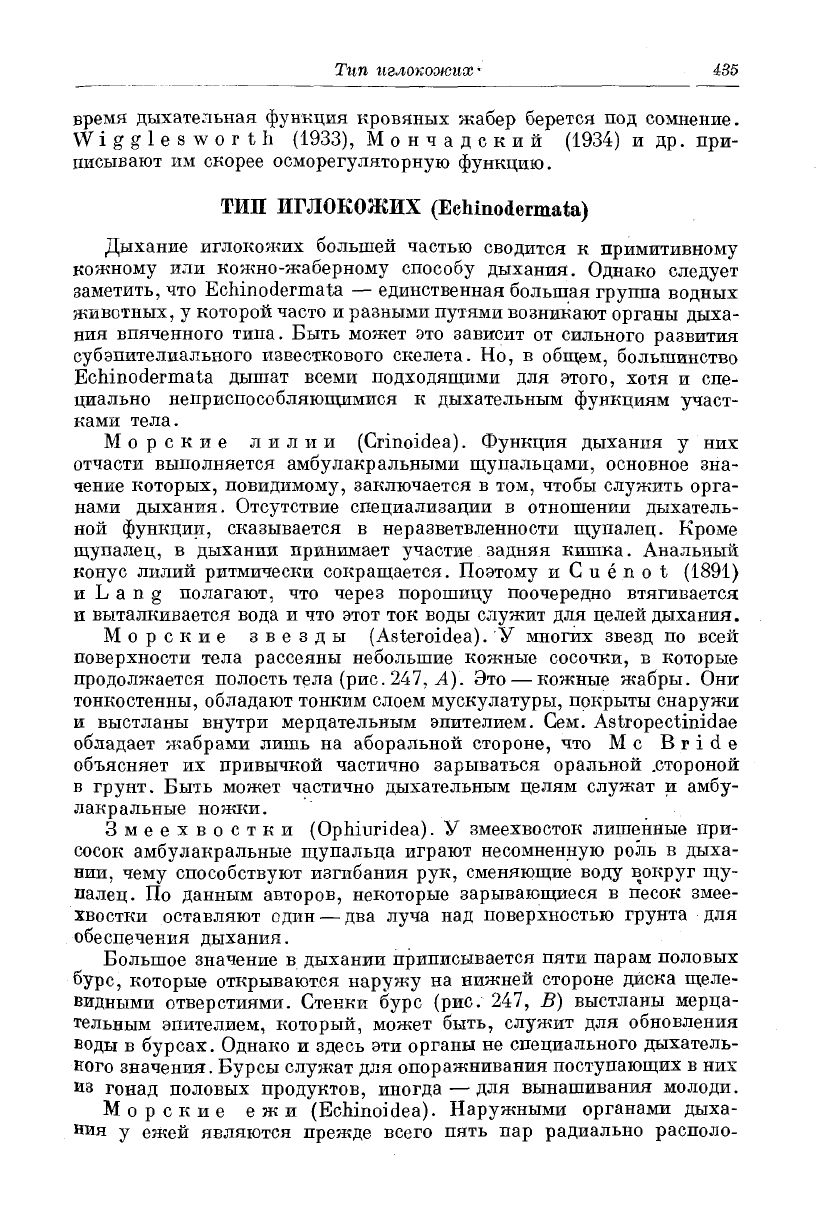

247. А —

продольный

разрез

через

втянутую

папулу,

или

кожную

жабру

Asterina

gibbosa.

l — наружный эпителий тела; 2 — перитонеальный эпителий; з — пластинка подкожного

скелета; 4—полость внутри основания папулы; 5 — внутренняя полость папулы, пред-

ставляющая продолжение целома.

В — продольный разрез через

бурсу

Ophioglypha

albida.

I—полость тела; 2— яичники; 3— стенка тела; 4— разрез кишки; б — мускулы; 6 —

полость бурсы;

7—наружная

половая щель бурсы (по Гаманну).

дом лишь околоротовой отдел целома. Околоротовые жабры

отсут-

ствуют

лишь у Cidaridae и Glypeastroidea.

Кроме них

дыхательную

функцию,

в качестве побочной, выполняют и край-

не длинные и нежные амбулакральные

ножки

ежей. Особенно специализованы

в этом направлении ножки аборальной

стороны тела у Irregularia. На абораль-

ной

стороне имеется пять лепестковид-

ных амбулакральных полей, окаймлен-

ных каждое двумя рядами ножек. Эти

ножки

(рис. 248, А) не только про-

странственно резко отграничены от дви-

гательных ножек оральной стороны,

но

ив морфологическом отношении

сильно изменены. Они лишены присо-

сок

и концевого диска, они короткие

и

плоские, но с лопастными или паль-

чатыми выростами по краю. Это, несо-

мненно,

дыхательные приспособления.

Кроме наружных дыхательных органов, дыханием ежей

заведует

отчасти кишечник, а именно его сифон. У примитивных Cidaridae

на

протяжении первой трети средней кишки имеется глубокий мер-

В

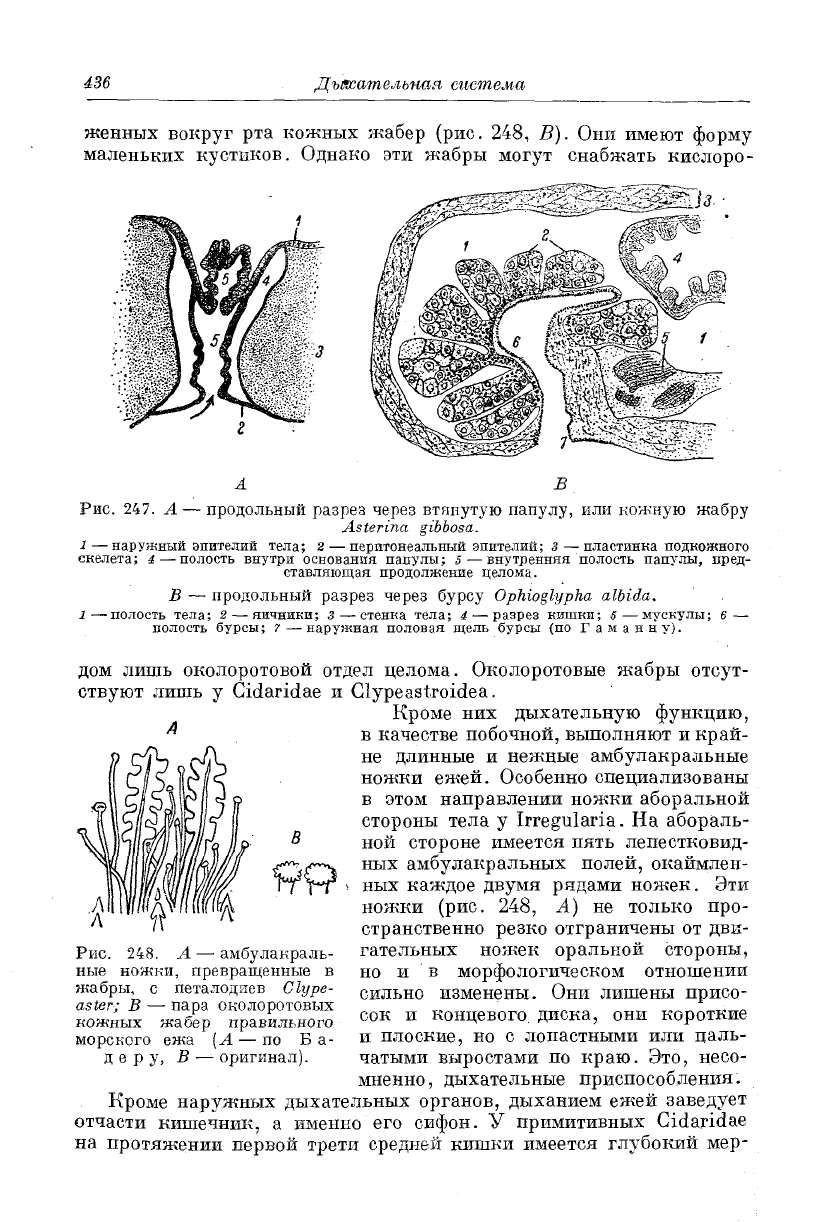

Рис.

248. А —

амбулакраль-

ные

ножки,

превращенные

в

жабры,

с

петалодиев

Clype-

aster; В —

пара

околоротовых

кожных

жабер

правильного

морского

ежа (А —

по

Б а-

д

е р у, В —

оригинал).

Тип

иглокожих

437

дательный продольный желобок. У прочих ежей желобок на большей

части своего протяжения отщепляется от кишки и превращается

в

тонкую самостоятельную

трубку,

которая, однако, на обоих своих

концах

открывается в кишку. Уже Р е г г i e г при помощи опытов

с фуксином показал, что при помощи сифона вода прямо из пище-

вода переводится во

вторую

петлю

кишки,

минуя переднюю треть

средней

кишки;

по кишке же

следует

лишь пища. По Henri, сифон

делает

до 15 раз в минуту перистальтические волнообразные сокра-

щения,

прогоняющие через него

воду.

Очевидно сифон есть допол-

нительный

орган дыхания.

У некоторых ежей

(Brissus,

Brissopsis,

Schizaster)

из отряда

Spatangida имеется еще второй

сифон,

лежащий

между

главным сифо-

ном

и кишкой; он более узок, чем главный (у

Brissus

диаметр енфо-

нов

равен 1 и 3 мм).

Отсутствует

сифон лишь у отряда Clypeastroidea.

Голотурии (Holothurioidea). Амбулакральные ножки

голоту-

рий,

благодаря слабому своему развитию и толщине стенок, вряд ли

принимают участие в газообмене. Зато околоротовые щупальца,

т. е. видоизмененные

ножки,

несомненно,

несут дополнительно

дыха-

тельную функцию (особенно у Dendrochirota с их большими ветви-,

стыми щупальцами). У

Apoda

Cueno t придает большое значение

общему кожному дыханию, которое у этих голотурий служит един-

ственным источником получения кислорода. В связи с отсутствием

других

органов дыхания на внутренней стенке тела

Apoda

из пери-

тонеального эпителия развивается длинный ряд мерцательных воро-

нок,

при помощи которых целомическая жидкость взбалтывается

в

полости тела и

легче

приводится в контакт со стенками тела,

через которые проникает в тело кислород.

У

всех

Pedata, кроме глубоководных Elasipoda, лишенных спе-

циальных органов газообмена, для дыхания

служат,

главным образом,

водяные

легкие.

Это глубокие впячивания клоаки, далеко вда-

ющиеся в полость тела. Они начинаются общим стволом на спинной

стенке клоаки и затем раздваиваются, причем правое легкое нередко

бывает крупнее левого. Каждое легкое представляет собой длинный,

тонкостенный

и обильно ветвящийся мешок, выстланный внутри

мерцательным эпителием. Правое легкое свободно лежит в целоме,

левое обычно оплетено густой сетью кровеносных сосудов (стр. 493).

Водяные легкие вентилируются через мускулистую клоаку. У Тго-

ckostoma

и

Caudina,

зарывающихся в песок, задний конец тела

вытянут в хвостик, который, очевидно, высовывается из грунта.

Это приспособление, явно аналогичное сифонам роющихся Lamel-

libranchia. По Semper и по Herouard, сокращение клоаки

производится непрерывно; сначала несколько раз подряд совер-

шается вдыхание, а потом надувшееся водой тело сразу выпускает

через отверстие клоаки мощную

струю

воды.

По

Winterstein, периодически надевавшему на задний

конец

животного резиновый колпачок, приблизительно

50—60%

всего захватываемого голотурией кислорода поступает в тело через

легкие.

438

Дыхательная

система

Общее об иглокожих

У иглокожих превалирует общее кожное дыхание, особенно

сильно

выраженное в тонкостенных участках тела (амбулакральные

ножки,

щупальца). До образования настоящих кожных жаб&р

дело

доходит

редко (морские звезды, ежи).

ТИП

ХОРДОВЫХ

(Chordata)

У

всех

низших Chordata для дыхания служит передний отдел

кишечника.

ПОДТИП

ПЕРВИЧНОХОРДОВЫХ (HEMIGHORDA)

Подтип

образуется классом кишечнодышащих (Enteropneusta),

дыхательный аппарат которых представляют жаберные щели глотки.

Глотка пронизана по бо-

кам

двумя рядами жабер-

ных щелей, которые откры-

ваются в жаберные мешки,

а последние при помощи

наружных жаберных отвер-

стий сообщаются

с

внешней

средой. На заднем конце

жаберного отдела кишеч-

ника

с возрастом проис-

ходит

новообразование ще-

лей . Они закладываются

в

виде простых пальцеоб-

разных выпячиваний ки-

шечника,

прорывающихся

позднее

наружу.

Спинная

и

брюшная стенки киш-

ки

остаются сплошными.

Часть окружности кишеч-

ника,

прорезанная жаб-

рами,

у разных Entero-

pneusta сильно варьирует

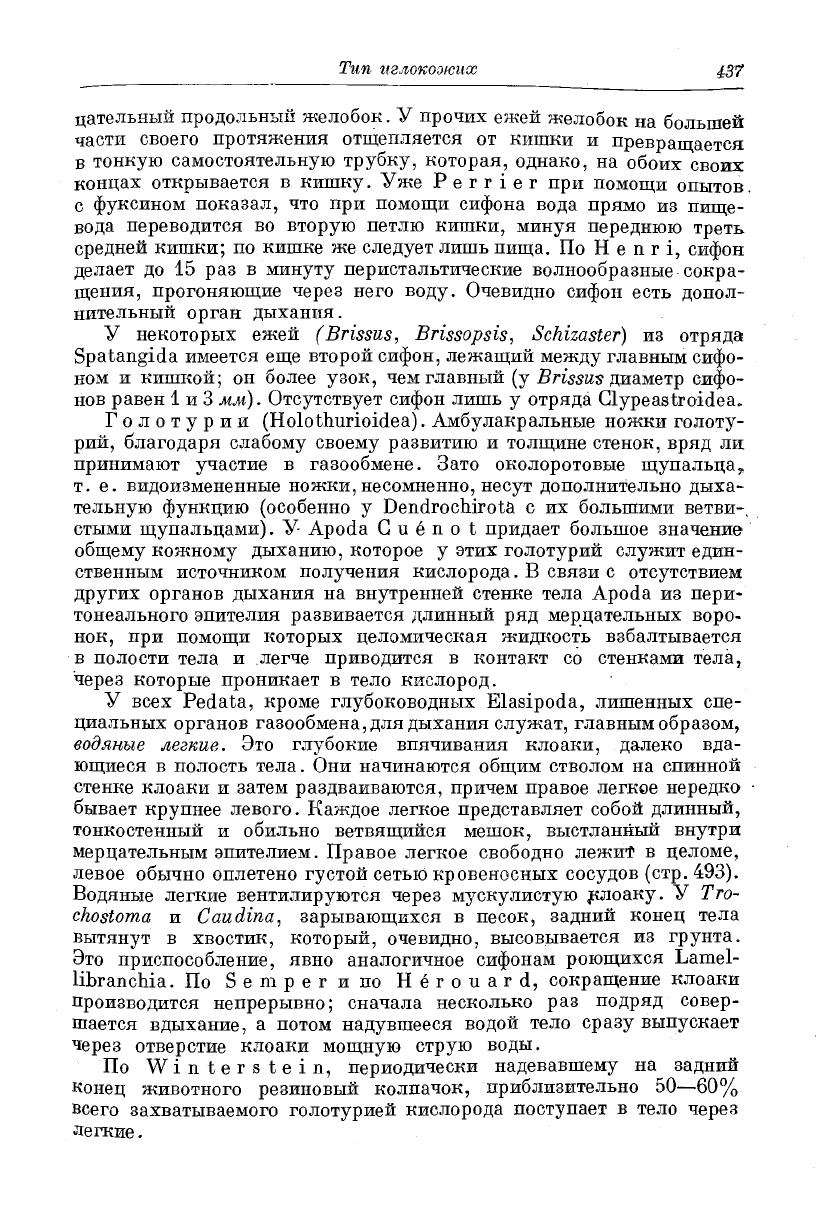

Рис.

249.

Stereobalanus

canadensis,

поперечный

разрез через жаберный

отдел

тела.

1

— спинной нервный ствол; 2 — гонады; з —• поло-

вые валики; 4— жаберные дужки; s—просвет

кишки;

ики;

4 — жаоерные дужки;

S—просвет

ПЯЧМРПЯТГ

(пшс 01Л

i

—брюшной нервный ствол (по

Ш

п е

н-

в

размерах ^риС.44!У,

г

е

л ю).

В—Е);

она наиболее ве-

лика

у

Schizocardium,

на-

именее же значительна у

Dolickoglossus,

где жабрами проре-

зана

лишь верхняя половина кишечной трубки. Форма жабер-

ных щелей испытывает у разных представителей Enteropneusta ряд

усложнений. При своем образовании жаберные щели округлы;

наружные жаберные щели остаются таковыми в течение всей жизни.

Внутренние, смотрящие в кишечник щели, прежде всего вытягиваются

в

дорзо-вентральном направлении и становятся продолговатооваль-

ными.

Затем от спинной стенки щели в последнюю врастает длин-

Тип

хордовых

439

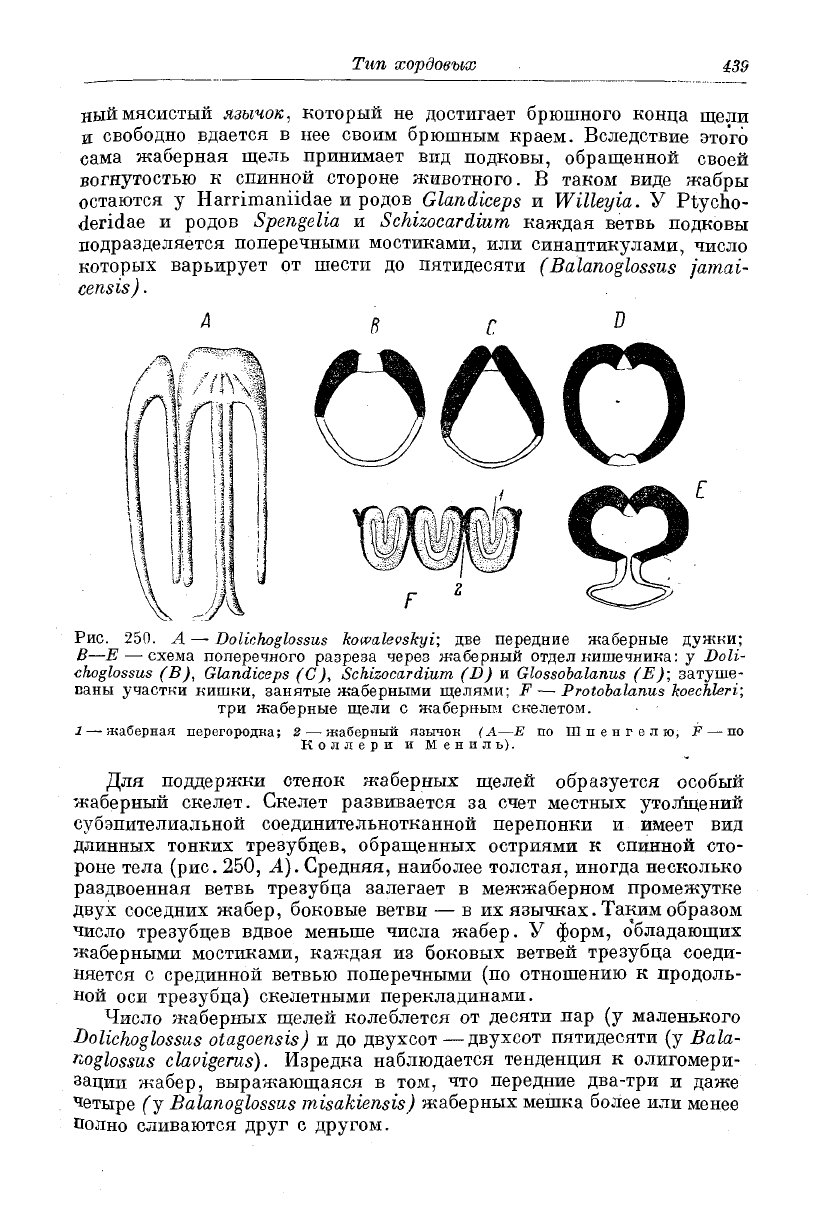

яый

мясистый

язычок,

который не достигает брюшного конца щели

и

свободно вдается в нее своим брюшным краем. Вследствие этого

сама жаберная щель принимает вид подковы, обращенной своей

вогнутостью к спинной стороне животного. В таком виде жабры

остаются у Harrimaniidae и родов

Glandiceps

и

Willeyia.

У Ptycho-

deridae и родов

Spengelia

и

Schizocardium

каждая ветвь подковы

подразделяется поперечными мостиками, или синаптикулами, число

которых варьирует от шести до пятидесяти

(Balanoglossus

jamai-

censis).

А

8

С

В

ООП

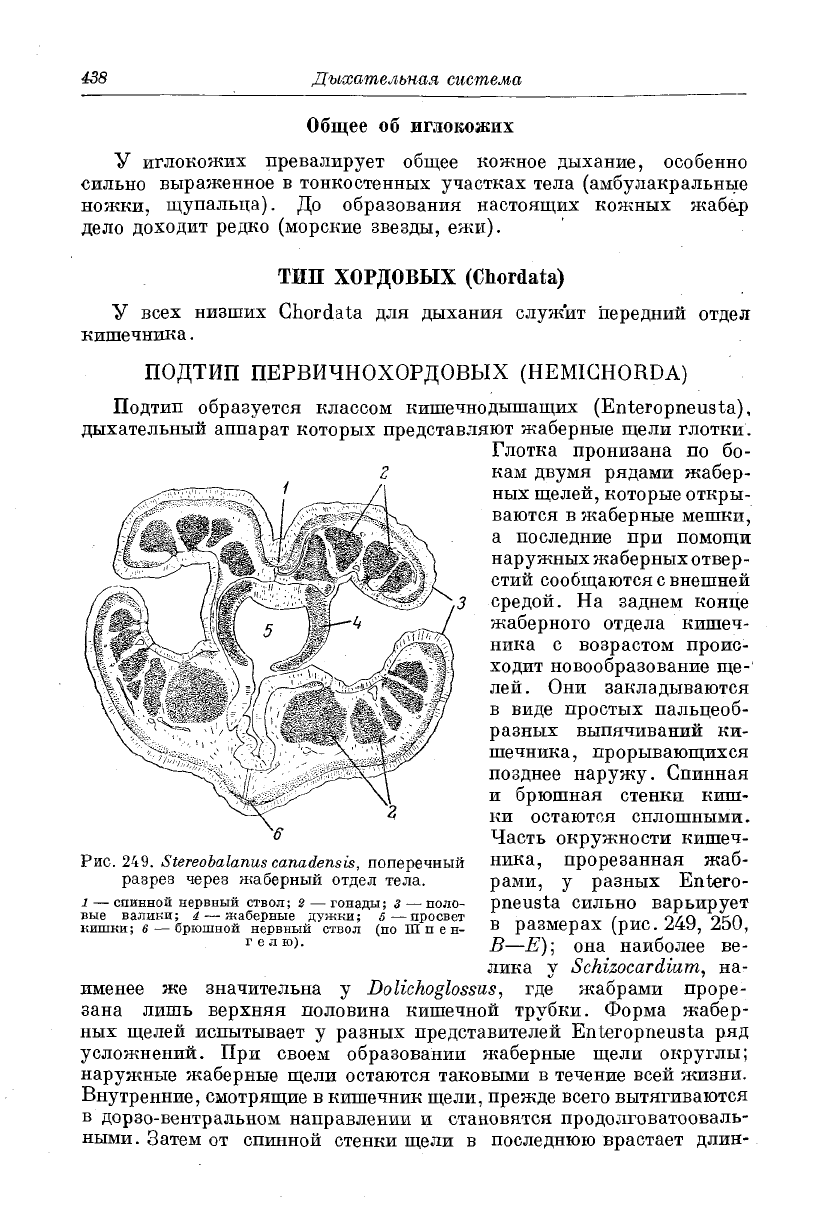

Рис.

250. А —

Dolichoglossus

kowalevskyi;

две передние жаберные дужки;

В—Е

— схема поперечного разреза через жаберный отдел

кишечника:

у

Doli-

choglossus

(В),

Glandiceps

(С),

Schizocardium

(В) и

Glossobalanus

(Е); затуше-

ваны

участки

кишки,

занятые жаберными щелями; F —

Protobalanus

koechleri;

три жаберные щели с жаберным скелетом.

1—•

жаберная перегородка; 2 — жаберный язычок (А—Е по Шпенгелю, F — по

Кол

л ери и Мениль).

Для поддержки стенок жаберных щелей образуется особый

жаберный скелет. Скелет развивается за счет местных утолщений

субэпителиальной соединительнотканной перепонки и имеет вид

длинных тонких трезубцев, обращенных остриями к спинной сто-

роне

тела (рис. 250,

^4).

Средняя, наиболее толстая, иногда несколько

раздвоенная ветвь трезубца залегает в межжаберном промежутке

двух

соседних жабер, боковые ветви — в их язычках. Таким образом

число трезубцев вдвое меньше числа жабер. У форм, обладающих

жаберными мостиками, каждая из боковых ветвей трезубца соеди-

няется

с срединной ветвью поперечными (по отношению к продоль-

ной

оси трезубца) скелетными перекладинами.

Число

жаберных щелей колеблется от десяти пар (у маленького

Dolichoglossus

otagoensis)

и до

двухсот—двухсот

пятидесяти (у

Bala-

noglossus

clacigerus).

Изредка наблюдается тенденция к олигомери-

зации

жабер, выражающаяся в том, что передние два-три и

даже

четыре (у

Balanoglossus

misakiensis)

жаберных мешка более или менее

Полно

сливаются

друг

с другом.

Дыхательная

система

У небольшой группы близко родственных кишечнодышащим

Pterobranchia дыхательная система имеет тот же характер, но не-

сравненно

слабее развита. У

Cephalodiscus

глотка обладает всего

одной

парой жаберных щелей, у

Rhabdopleura

гомологом жаберных

щелей некоторые авторы считают две мерцательные бораздки,

расположенные по бокам рта.

Следует

ли считать такое устройство жаберного аппарата первич-

ным

или, наоборот, рудиментарным, — сказать трудно, но второе —

вероятнее. Вследствие перехода к сидячему образу жизни Ptero-

branchia развили на переднем конце тела пучок щупалец, который

принял

на себя, кроме того, и

дыхательную

функцию. Жаберный

аппарат в то же время подвергся редукции.

ПОДТИП

ОБОЛОЧНИКОВ (TUNIGATA)

Для дыхания служит глотка, пронизанная боковыми жаберными

щелями.

Наиболее сложным устройством жаберного аппарата обла-

дает

класс асцидий (Ascidiae). Глотка образует у них объемистый

мешок,

свешивающийся от ротового сифона книзу и сплющенный

с боков (рис. 202). Кроме узких сплошных лент по медианной линии

спины

(эпибранхиальная бороздка) и по медиане брюшной стороны

(эндостиль),

боковые

стенки

глотки

пронизаны

многочисленными

отвер-

стиями.

Последние открываются, однако, не

наружу,

а в две особые

перибранхиальные полости, открывающиеся в свою очередь в клоаку.

Клоака

представляет собой впячивание эктодермы, а перибранхиаль-

ные

полости — ее продолжения.

У молодых зародышей некоторых асцидий в течение короткого

времени имеются всего две пары жаберных щелей и притом само-

стоятельно открывающихся прямо

наружу.

В большинстве случаев

образование жаберного аппарата начинается с прорыва

двух

рядов

щелей, причем число щелей в каждом поперечном ряду постепенно

увеличивается. Увеличение числа происходит путем прорыва новых

щелей по направлению от спинной стороны глотки к брюшной.

К

первым

двум

поперечным рядам щелей присоединяются позднее

сзади новые ряды, и жаберный аппарат постепенно принимает свой

окончательный вид: на каждой стороне глотки жаберные щели обра-

зуют

многочисленные продольные и поперечные ряды (рис. 251, 252).

Стенка

глотки принимает решетчатый характер и состоит собственно

из

тонких продольных и поперечных межжаберных перегородок,

покрытых мерцательным эпителием. Некоторые из перегородок

утолщаются, образуя на своей внутренней стороне выпуклые про-

дольные и поперечные валики; внутри валиков пробегают главные

кровеносные

лакуны жаберного аппарата.

Обыкновенно

жаберные отверстия имеют форму вытянутых в

продольном направлении щелей (только у

Boltenia

elegans

и

двух

—

трех

других

видов щели вытянуты в поперечном направлении).

Лишь в редких случаях

(Distoma

deeratum

и др.) щели сохраняют-

эмбриональную

округлую

форму, в которой они первоначально закла-