Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Тип

хордовых

441

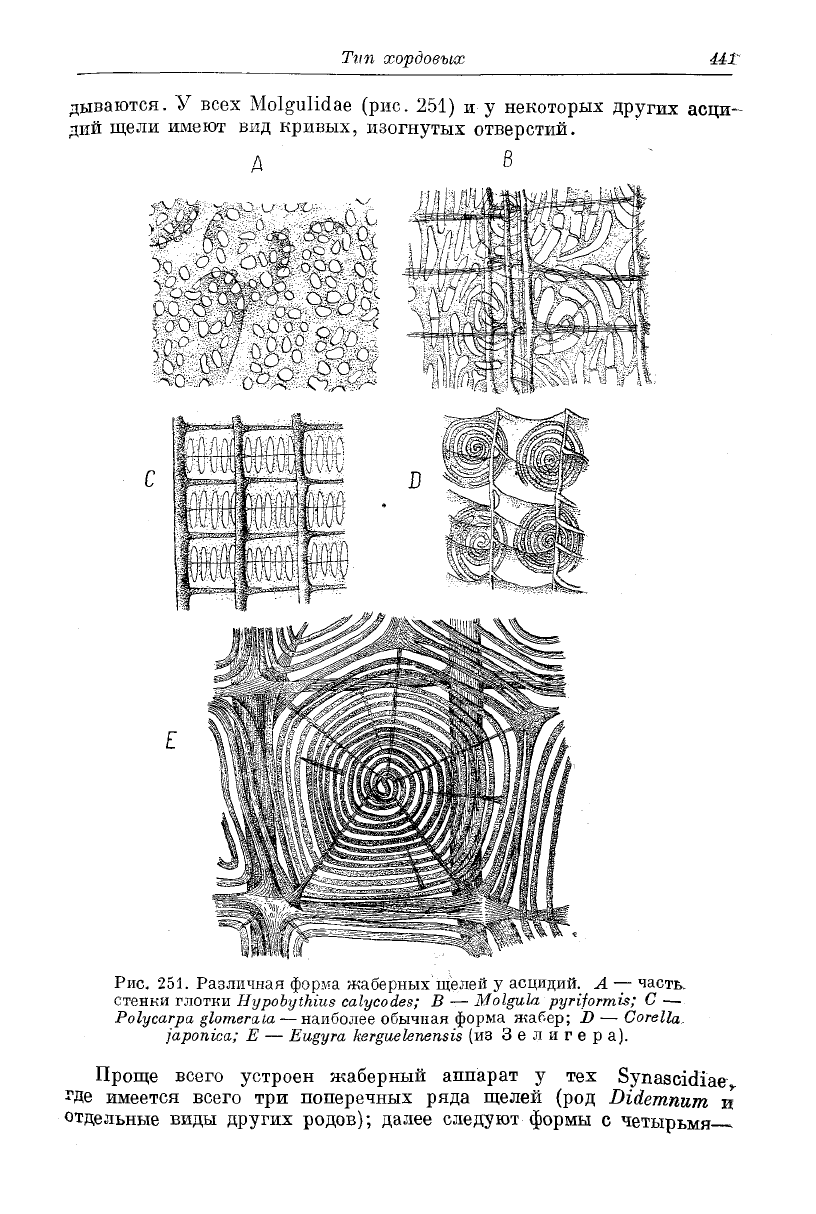

дываются. У всех Molgulidae (рис. 251) и у некоторых

других

асци-

дий щели имеют вид кривых, изогнутых отверстий.

б

Рис.

251. Различная форма жаберных щелей у асцидий. А — часть.

стенки

глотки

Hypobythius

calycodes;

В —

Molgula

pyriformis;

С —

Polycarpa

glomerata

— наиболее обычная форма жабер; D —

Corella,

japonica;

E —

Eugyra

kerguelenensis

(ив 3 е л и г е р а).

Проще

всего устроен жаберный аппарат у тех Synascidiae

где имеется всего три поперечных ряда щелей (род

Didemnum

и

отдельные виды

других

родов); далее

следуют

формы с четырьмя

442

Дыхательная

система

пятью рядами щелей

(Leptoclinum,

Distaplia,

Colella

и др.). У дру-

гих Synascidiae число поперечных рядов щелей может доходить до

восьми — двенадцати и даже восемнадцати и двадцати

(Polyclinum

•hesperium

и некоторые другие). У гораздо более крупных одиночных

асцидий

(Monascidiae) число рядов значительно больше: иногда

двести пятьдесят

(done

intestinalis)

или даже пятьсот

(Phallusia

mamillata). Число щелей в одном поперечном ряду тоже подвер-

жено сильным колебаниям, причем самые передние и задние ряды

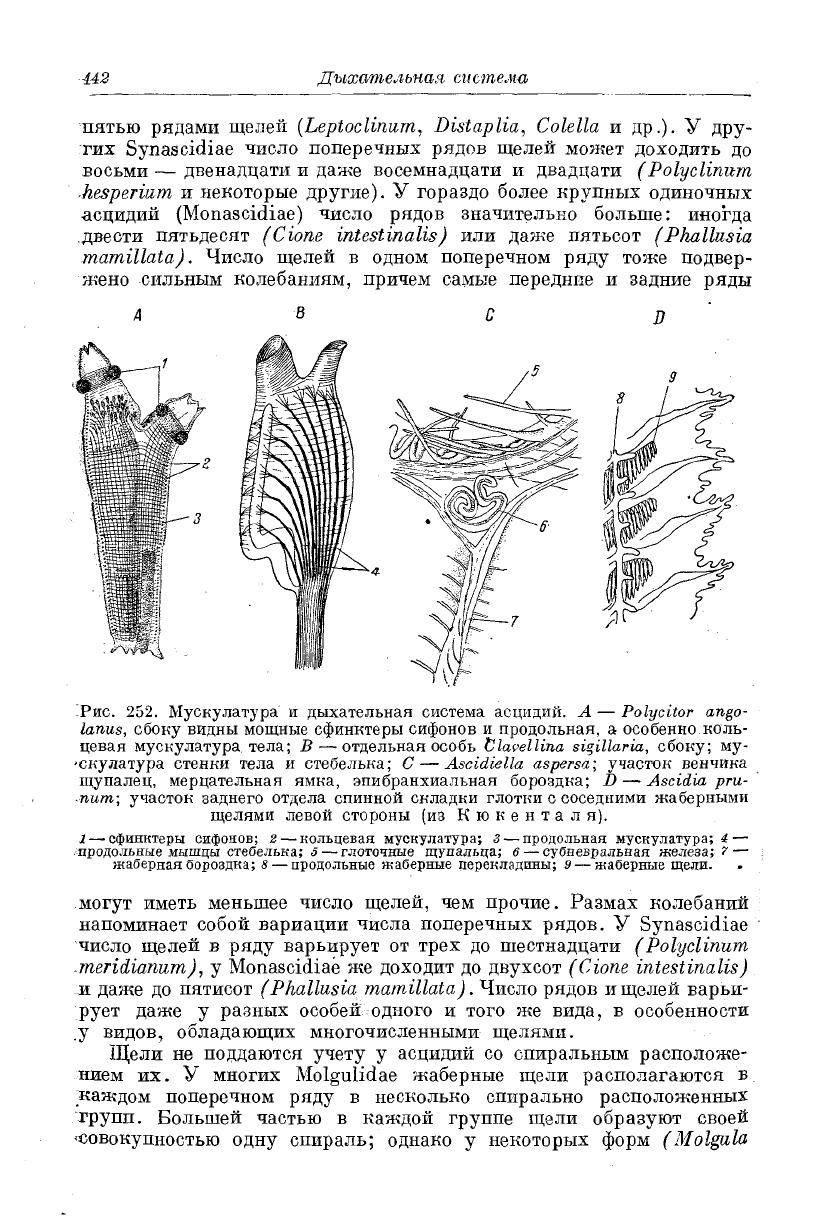

-Рис.

252. Мускулатура и дыхательная система асцидий. А —

Polycitor

ango-

lanus,

сбоку видны мощные сфинктеры сифонов и продольная, а особенно коль-

цевая мускулатура, тела; В — отдельная особь

Clavellina

siqillaria,

сбоку; му-

•скулатура стенки тела и стебелька; С —

Ascidiella

aspersa;

участок венчика

щупалец, мерцательная ямка, эпибранхиальная бороздка; D —

Ascidia

pru-

пит; участок заднего отдела спинной складки глотки с соседними жаберными

щелями левой стороны (из Кюкенталя).

1

—

сфинктеры сифонов; 2

—

кольцевая мускулатура;

S

—

продольная мускулатура;

4 —

продольные мышцы стебелька; 5—глоточные щупальца; 6

—

субневральная железа;?

—

жаберная бороздка; 8

—

продольные жаберные перекладины;

9

—

жаберные щели.

могут

иметь меньшее число щелей, чем прочие. Размах колебаний

напоминает

собой вариации числа поперечных рядов. У Synascidiae

число щелей в ряду варьирует от трех до шестнадцати

(Polyclinum

meridianum), у Monascidiae же доходит до

двухсот

(Clone

intestinalis)

и

даже до пятисот

(Phallusia

mamillata). Число рядов и щелей варьи-

рует

даже у разных особей одного и того же вида, в особенности

.у видов, обладающих многочисленными щелями.

Щели

не поддаются

учету

у асцидий со спиральным расположе-

нием

их. У многих Molgulidae жаберные щели располагаются в

каждом поперечном ряду в несколько спирально расположенных

трупп. Большей частью в каждой группе щели образуют своей

«совокупностью одну спираль; однако у некоторых форм

(Molgula

Тип

хордовых

443

filholi,

Paramolgula

guttula)

щели в группе образуют две, чаще

всего закрученные в противоположном направлении, спирали.

Спиральное

расположение щелей возникло в нескольких семействах

асцидий

(Molgulidae,

Ascidiidae)

независимо. Иногда

(Molgula

vccutta,

Ascopera,

Hypobythius)

жаберные щели разбросаны в полном

беспорядке, но

Seeliger

полагает, что это вторичное явление:

подобное расположение возникло из обычного рядового. У

Hypoby-

thius

жаберные отверстия имеют простую

округлую

форму.

W

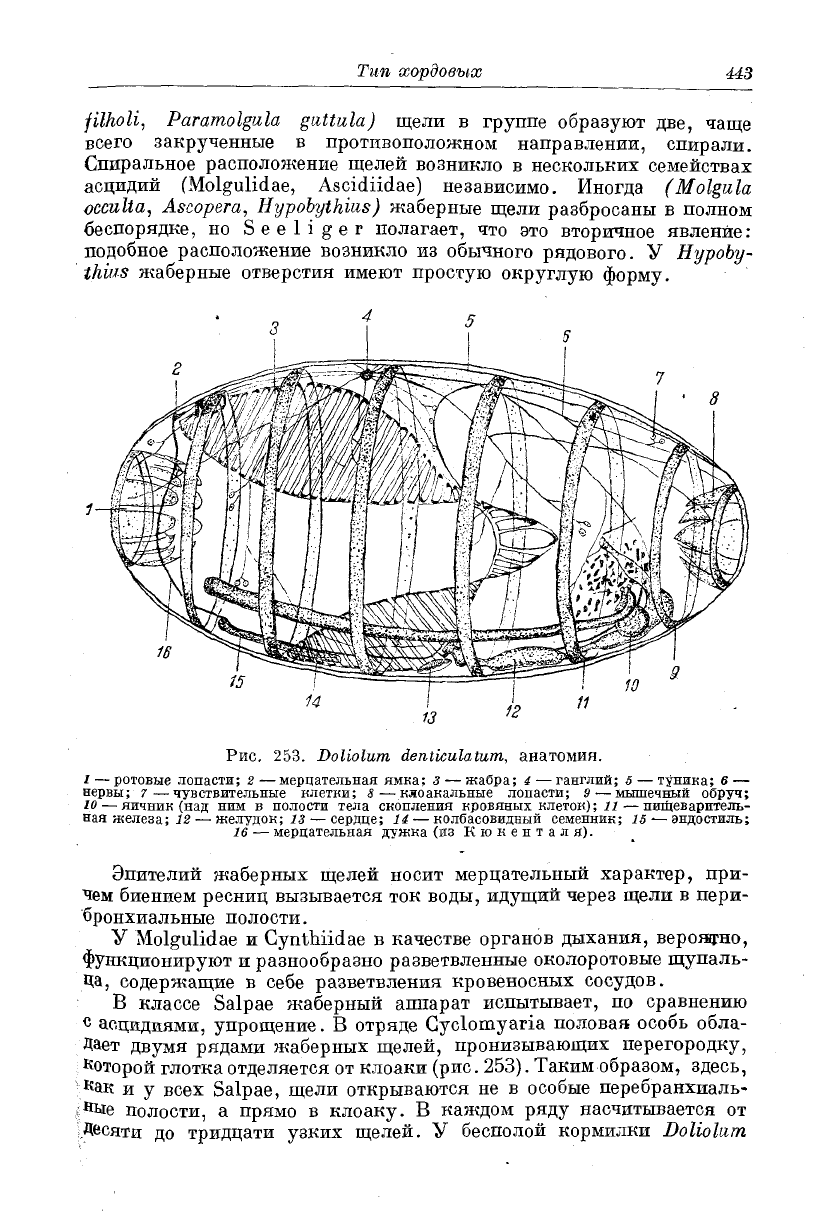

Рис.

253.

Doliolum

denticulatum,

анатомия.

/ — ротовые лопасти; 2 — мерцательная ямка; 3 — жабра; 4 — ганглий; 5 — туника; 6 —

нервы;

7—чувствительные

клетки; 8— клоакальные лопасти; 9 — мышечный обруч;

ю —

яичник

(над ним в полости тела скопления кровяных клеток); 11— пищеваритель-

ная

железа; 12 •—• желудок; 13 — сердце; 14 — колбасовидный семенник; is-—эндостиль;

16 — мерцательная дужка (из Кюкенталя).

Эпителий

жаберных щелей носит мерцательный характер, при-

чем биением ресниц вызывается ток воды, идущий через щели в пери-

бронхиальные полости.

У Molgulidae и Cynthiidae в качестве органов дыхания, вероятно,

функционируют и разнообразно разветвленные околоротовые щупаль-

Ца,

содержащие в себе разветвления кровеносных сосудов.

В классе Salpae жаберный аппарат испытывает, по сравнению

с

асцидиями, упрощение. В отряде Cyclomyaria половая особь обла-

дает

двумя рядами жаберных щелей, пронизывающих перегородку,

Которой

глотка отделяется от клоаки

(рис.

253). Таким образом, здесь,

Как

и у

всех

Salpae, щели открываются не в особые перебранхиаль-

;вьге

полости, а прямо в клоаку. В каждом ряду насчитывается от

.Десяти до тридцати узких щелей. У бесполой кормилки

Doliolum

Mi

Дыхательная

система

число щелей падает до четырех в каждом ряду, причем они становятся

более широкими, почти квадратными. Еще более упрощается

дыха-

тельный аппарат у отряда Desmomyaria.Скошенная назад жаберная

перегородка сальп продырявлена по бокам двумя большими отвер-

стиями,

так что от перегородки сохраняется собственно лишь узкая

медианная

перекладина. Можно ли считать два громадных отверстия

Desmomyaria гомологами жаберных щелей асцидий— сказать трудно.

L a h i 11 е считает ресничные полоски и выемки, наблюдаемые на

медиальной перекладине, за рудиментарные остатки истинных жабер-

ных щелей. У аберрантных глубоководных представителей сальп

из

подотряда Octacnemidae жаберная перегородка сплошная и вообще

не

имеет отверстий.

Последний

класс оболочников, Appendiculariae, обладает очень

простым дыхательным аппаратом. Мешковидная глотка снабжена

по

бокам двумя- округлыми жаберными щелями (spiracula). Только

у

Kowalevskya

они имеют вид длинной щели, занимающей две трети

длины всей глотки. Внутреннее или гораздо реже

(Мegalocercus}

наружное отверстие щели окаймлено венчиком ресниц. Последние

бьют

все в одном направлении, вследствие чего у живого организма

щель принимает вид вращающегося колеса. Между внутренней и

наружной щелями каждой стороны помещается жаберный ход, обычна

короткий

и прямой, но у крупных

Oikopleura

принимающий мешко-

видный

характер. Жаберный

ход—

эктодермального происхождения,

клетки

внутреннего мерцательного венчика, повидимому, энтодер-

мальны.

Общее

о

Tunicata'

Жаберный аппарат

Ascidiae

nCyclomyaria вполне

однотипен.

Тако-

вой

Desmomyaria вызывает известные сомнения при установлении его

гомологии с жабрами

других

оболочников, но все же может пред-

ставлять последний этап упрощения жабер Cyclomyaria. Жаберные

щели AppeBdiculariae во многих

5

отношениях своеобразны. Они от-

крываются прямо

наружу,

снабжены мерцательным колесом. Строе-

ние

их проще, чем у

всех

прочих Tunicata. Имеем ли мы здесь

дело с истинной примитивностью, или же с ларвальньш признаком

(в

том случае, если Appendiculariae ЯЕЛЯЮТСЯ неотеническими личин-

ками

асцидий), пока решить трудно.

КРОВЕНОСНАЯ

СИСТЕМА

Подобно

некоторым другим системам органов, кровеносная

система несет не одну, но несколько разных функций. Одной из пер-

вичных функций кровеносной системы, повидимому,

следует

считать

доставление ею жидких пищевых веществ, переработанных внутри

кишечника

и просачивающихся через стенки последнего в полость

кровеносной

системы, различным органам и тканям. Другой важней-

шей

функцией кровеносной системы является дыхательная. Жидкость

системы большей частью в определенных, специализированных для

этой

цели участках тела вступает в газовый обмен с окружающей

средой и затем разносит по

телу

необходимый для дыхания кислород.

Наконец,

попутно кровь получает из тканей продукты отброса, обо-

гащается ими и доставляет их" на своем пути к органам выделения.

Этим объясняется нередко наблюдаемая (Nemertini, Cephalopoda,

Vertebrata)

связь кровеносной системы с выделительной. Итак,

имеются три главные функции кровеносной системы: дыхательная,

питательная и выделительная. Полное развитие этих функций тре-

бует

циркуляции жидкости, находящейся в кровеносной системе,

т. е. крови, чтобы доставляемые ею вещества могли распространяться

по

всему

телу;

а это требование, в свою очередь, вызывает появление

ряда пропульсаторных приспособлений.

Распространение

кровеносной системы ограничивается высшими,

вторичнополостными животными. Среди низших она имеется только

у Nemertini. Но Nemertini,

судя

по некоторым данным эмбриологии,

быть может, являются лишь вторично упрощенными животными,

ибо у них констатированы следы целома.

Впервые вопрос о происхождении и морфологическом значении

кровеносной

системы был поднят в 70-х

годах

XIX в. ETaeckel

(1866)

и Ray Lankester (1873), причем они оба считали

вторичную полость тела и кровеносную систему дериватами одной

и

той же целомической полости. Это мнение в настоящее время давно

•оставлено.

Братья

Н е г t w i g (1881), устанавливая свою теорию целома,

тем самым должны были затронуть и вопрос о кровеносной системе,

которую они считают образованием, независимым от целома. В этом

их большая

заслуга.

Полость кровеносной системы Н е г t w i g

представляют себе как «шизоцель», т. е. как систему щелей и поло-

стей, возникающих в мезодерме. Таким образом, согласно Н е г t-

w i g, вторичная полость возникает раньше кровеносной системы,

которая

независимо от нее закладывается в виде щелей в мезенхиме.

Как

гистологическую особенность шизоцеля Н е г t w i g оттеняют от-

сутствие у него собственной эпителиальной выстилки.

Мб

Кровеносная

система,

Начиная

с 1882 г., появляется ряд независимо

друг

от

друга

написанных

статей

Ltidwig,

Butschli и Шимкевича,

общей чертой которых является взгляд на происхождение крове-

носной

системы от первичной полости тела, или бластоцеля. L u d-

w i g цолучает такое впечатление, изучая развитие

Asterina

gibbosa

(1882). Butschli

(1883)

посвящает вопросу специальную статью.

Начиная

с описания образования сердца у

Vertebra

ta,

Butschli

затем подтверждает свой взгляд рядом примеров из среды беспозво-

ночных, опровергая теорию шизоцеля. При этом он,

между

прочим,

говорит, что так как первый постулат, предъявляемый к кровено-

сной

системе, есть циркуляция ее жидкости, то возникновение системы

в

мезенхиме в виде отдельных, не связанных

между

собой пустот

трудно себе представить. Между тем, если это есть остаток вытесня-

емой целомическими мешками общей полости, то она сразу склады-

вается в связанную систему полостей, способную функционировать.

Шимкевич

(1885)

сравнивает способ образования сердца у позво-

ночных и у беспозвоночных (пауки) и находит его идентичным,

повсюду описывая образование полости сердца из остатка бласто-

целя

между

обоими слоями спинного мезентерия.

Несколько

иной взгляд высказывает Е. Meyer (1890 и

1901),

—

взгляд, на котором, собственно говоря, в значительной мере построил

потом Lang свою трофоцельную теорию. По Е. М е у е г, выпо-

теванием питательной жидкости через стенки кишечника образо-

вался прежде всего вокруг кишечника околокишечный синус, а

отсюда жидкость по системе лакун распространялась по

телу.

Лакуны позднее сузились и приобрели определенное расположение

вследствие сжатия их сблизившимися стенками целомических

мешков,

•

Таким

образом, хотя и здесь, в сущности, кровеносная система сво-

дится к бластоцелю, но первопричиной ее образования служит не

предшествующая ей первичная полость, а поступление через стенки

кишки

жидкости, отодвигающей перитонеальную обкладку кишеч-

ника.

Lang (1903), обосновывая свою трофоцельную теорию про-

исхождения кровеносной системы, исходит из паренхиматозных,

турбелляриеобразных предков кольчатых червей, вроде

Gunda.

У них бластоцель отсутствовал, кишечник обладал многочисленными

парными

слепыми выростами, а

между

этими выростами лежали

парные

гонады — зачаток целомических полостей. По мере превра-

щения

гонад в целомические мешки и расширения последних, дивер-

тикулы кишки укорачивались и исчезали, оставляя на своем месте

полость, заполнявшуюся питательной жидкостью, диффундирующей

через стенки

кишки.

Это и есть первый зачаток кровеносной системы.

Она

первично состояла: 1) из общего околокишечного синуса

между

стенкой

кишки и стенками целомов, 2) из кольцевых септальных

синусов

между

стенками последовательных сегментов и 3) из мезен-

териальных синусов, т. е. сагиттальных продолжений околоки-

шечного синуса

между

целомами правой и левой сторон. Из послед-

них позднее выработались главные продольные сосуды, из септаль-

ных синусов — кольцевые комиссуры, а от околокишечного синуса

Тип

червей

44?'

у многих форм сохранилась богатая сеть лакун, оплетающих кишку._

Сосуды не имеют собственных стенок, а ограничиваются лишь осно-

ваниями

клеток кишечника и целомического эпителия. Признавать.

генетическую связь кровеносной системы с первичной полостью

тела, по Lang, нет достаточных оснований.

Несмотря

на стройность и продуманность теории Lang,

более старая теория бластоцеля имеет большее количество последо-

вателей и нам лично она кажется правильнее. Во-первых, базируясь

на

первичной полости тела, мы имеем в ней нечто предсуществующее

кровеносной

системе и лишь меняющее свбй вид и функцию с разра-

станием целома. Следуя же Lang, приходится допускать возник-

новение

кровеносной системы заново, что

всегда

труднее

обосновать.

Во-вторых, присутствие кровеносной системы именно у высших

беспозвоночных, где целом вытеснил первичную полость тела, тоже

свидетельствует

в пользу теории бластоцельного происхождения

кровеносной

системы.

Распространение кровеносной системы. Из

вышесказанного

следует,

что кровеносная система встречается в

животном царстве, лишь начиная с высших червей. Однако и среди

последних она развита далеко не у

всех

групп. Классы Priapulida,.

Gephyrei,

Bryozoa,

Chaetognatha не имеют кровеносной системы.

Носит

ли это отсутствие первичный характер, — решить трудно;

Имеются,

однако, несомненные примеры, когда кровеносная система

вторично исчезает, как у Copepoda среди раков, у многих клещей,

у челюстных пиявок. Функцию кровеносной системы при этом иногда

(Arhynchobdellida) принимает на себя целом. Кажущимся исключе-

нием

среди прочих беспозвоночных является класс Nemertini, во мно-

гих отношениях близкий к низшим червям, но обладающий кровено-

сной

системой. Это исключение находит себе, однако, объяснение.

ТИП

ЧЕРВЕЙ

Класс

немертин

(Nemertini)

Эта группа представляет несколько аберрантные отношения нали-

чием кровеносной системы при видимом отсутствии це"лома. Это

обстоятельство заставляет нас прежде всего затронуть вопрос о целоме

у Nemertini. Хотя большинство авторов держится ортодоксального

взгляда на немертин, как на настоящих паренхиматозных червей

в

смысле — Platodes, тем не менее в

1900—1910

гг. появился ряд

эмбриологических работ (Арнольд, 1898; Заленский, 1912;

Сое,

1899; Nussbaum и

Охпег,

1914),

говорящих о том,

что во время развития у Nemertini закладываются парные мезодер-

мальные полоски; за счет элементов полосок во взрослом животном

формируются известные полости, выстланные эпителием. Эти поло-

сти,

судя

по их происхождению, представляют собой слабо развитой

целом, и эпителий, их выстилающий, отвечает перитонеальному

эпителию.

Целомического происхождения,

по

видимому, полостк

448

Еровеносная

система

хоботкового влагалища,

или

ринхоцёль. Таким образом, весьма

вероятно, что немертин

следует

отнести

к

вторичнополостным живот-

ным.

В пользу этого говорит и устрой-

ство

их

половой системы.

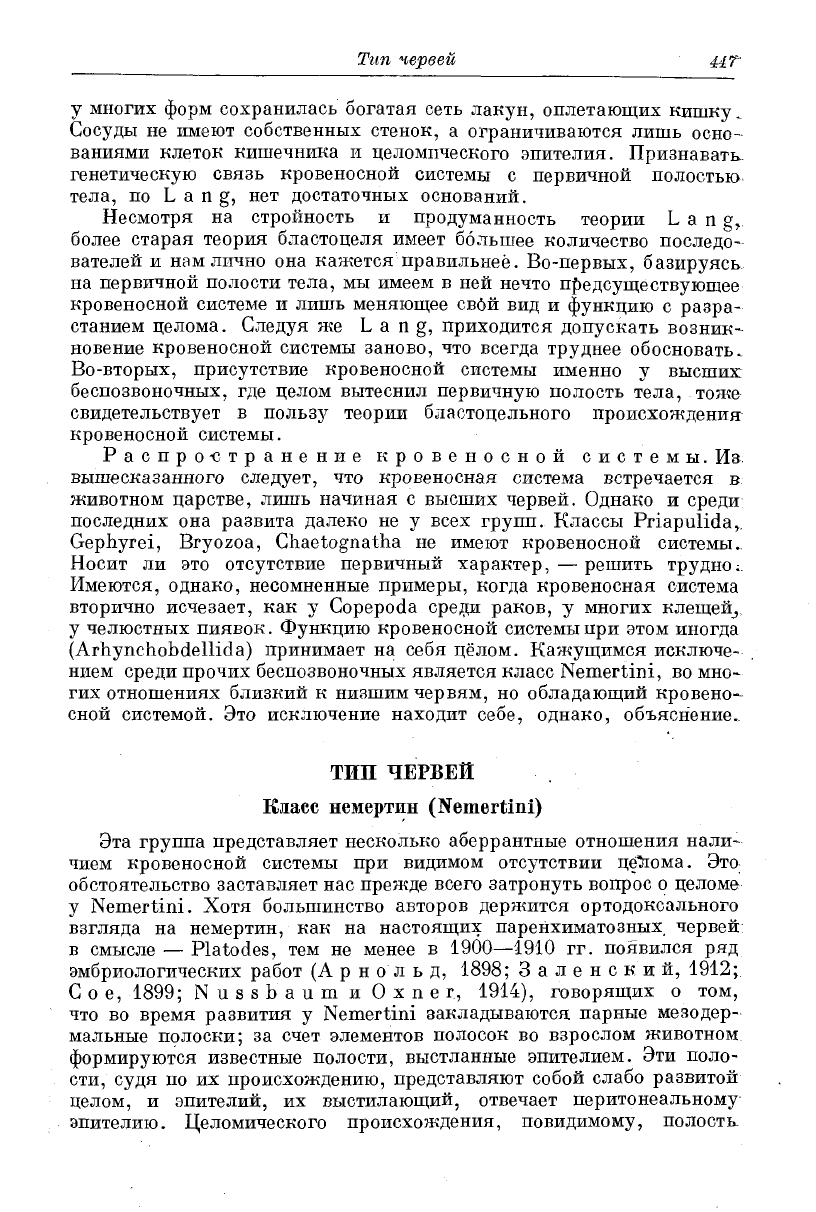

Наиболее постоянную часть кро-

веносной системы Nemertini (рис. 254)

образуют

два

боковые

сосуда,

тяну-

щиеся

от

головного

до

заднего конца

тела

и на

обоих концах переходящие

друг

в

друга.

У

Cephalothrix

и

дру-

гих Palaeonemertini ими

и

ограничи-

вается главный остов кровеносной си-

стемы. Однако

уже

среди Palaeone-

mertini

между

боковыми сосудами

устанавливаются дополнительные по-

перечные комиссуры,

а у

рода НиЪ-

rechtia

между

хоботком

и

кишкой

появляется третий, или спинной про-

дольный сосуд, тянущийся

до зад-

него полюса животного.

У

многих

Nemertini передние отделы боковых

сосудов сильно расширяются, обра-

зуя большие полости

и

окружая це-

ребральные органы нервной системы.

Периферические части кровеносной

системы немертин складываются,

главным образом,

из

сложной систе-

мы поперечных анастомоз как

между

обоими боковыми, так

и

между

ними

и

спинным сосудом. Так, иногда

(Di-

nonemertes

и др.)

снабжение кровью

гонад обслуживается тоже многочи-

сленными, подходящими

к

ним сосу-

дистыми петлями (т.е. анастомозами).

Имеет, однако, место

и

образование

главными стволами боковых веточек,

делящихся

на

сосуды меньшего

ка-

либра; особенно развиты побочные

разветвления

у

Malacobdella.

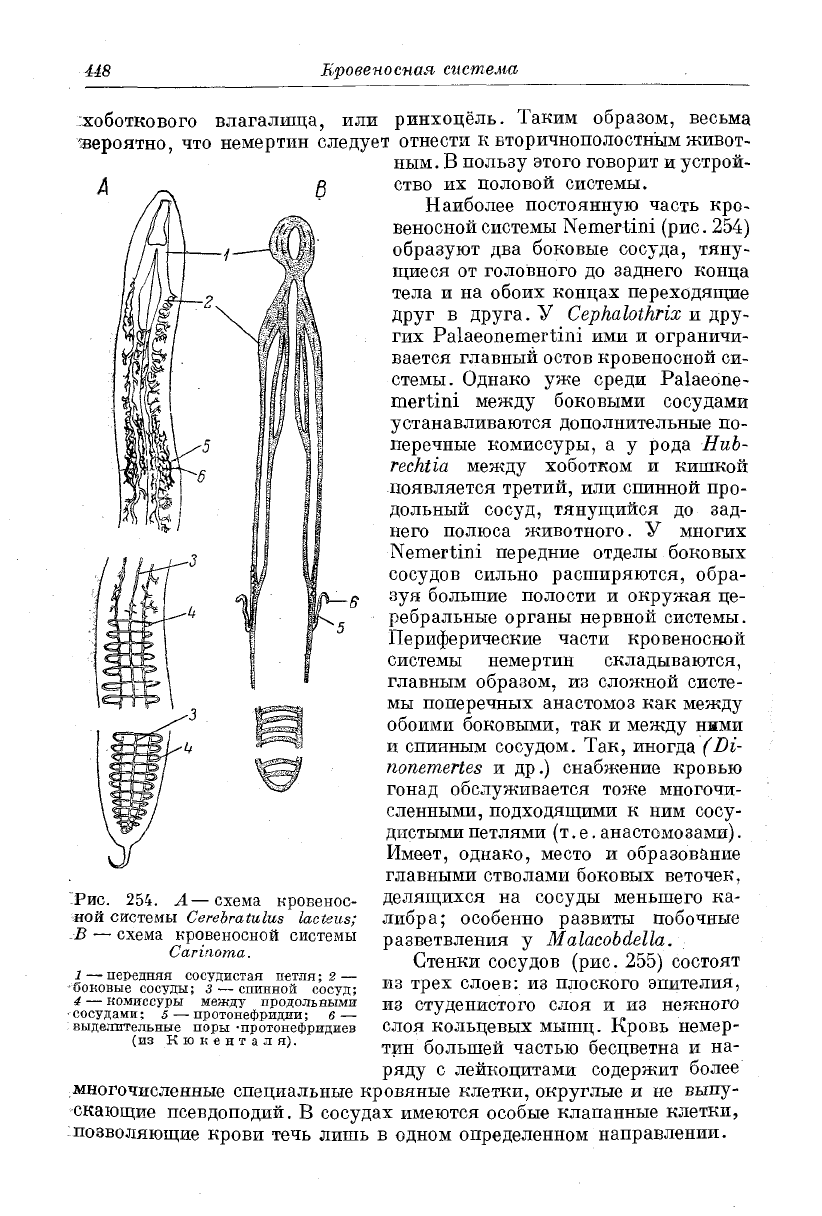

Стенки

сосудов (рис. 255) состоят

из

трех

слоев:

из

плоского эпителия,

из

студенистого слоя

и из

нежного

слоя кольцевых мышц. Кровь немер-

тин

большей частью бесцветна

и на-

ряду

с

лейкоцитами содержит более

многочисленные специальные кровяные клетки, округлые

и не

выпу-

скающие псевдоподий.

В

сосудах

имеются особые клапанные клетки,

позволяющие крови течь лишь

в

одном определенном направлении.

Рис.

254.

А—схема

кровенос-

ной

системы

Cerebratulus lacteus;

В

•—•

схема

кровеносной

системы

Carinoma.

1

—

передняя сосудистая петля;

2 —

боковые сосуды;

3 —

спинной сосуд;

4

—

комиссуры

между

продольными

•сосудами;

5—

протонефридии;

6 —

выделительные поры *протонефридиев

(из

Кюкенталя).

Тип

червей

449

1

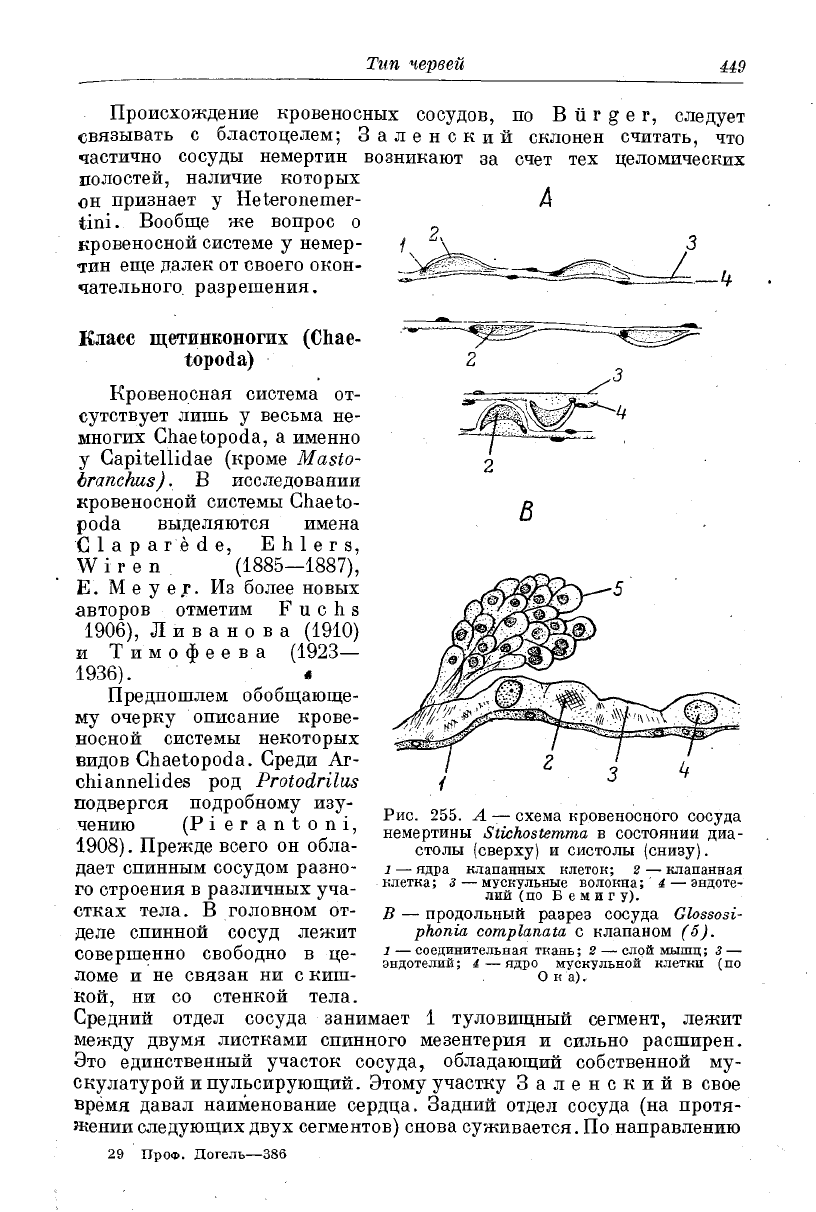

В

Происхождение кровеносных сосудов,

по

Burger,

следует

связывать

с

бластоцелем; Заленский склонен считать,

что

частично

сосуды

немертин возникают

за

счет

тех

целомических

полостей, наличие которых

он

признает

у

Heteronemer-

A

tini.

Вообще же вопрос о

кровеносной

системе у немер-

тин

еще далек от своего

окон-

чательного, р азр

ешения.

Класс

щетинконогих

(Chae-

topoda)

Кровеносная

система от-

сутствует

лишь у весьма не-

многих Chaetopoda, а именно

у Capitellidae (кроме

Masto-

branchas).

В исследовании

кровеносной

системы Chaeto-

poda выделяются имена

Claparede, Е h

1

е г s,

Wiren.

(1885—1887),

Е. Meyer. Из более новых

авторов отметим Fuchs

1906), Ливанова

(1910)

и

Тимофеева (1923—

1936). *

Предпошлем обобщающе-

му очерку описание крове-

носной

системы некоторых

видов Chaetopoda. Среди Аг-

chiannelides род

Protodrilus

подвергся подробному изу-

чению (Pierantoni,

1908). Прежде всего он обла-

дает спинным сосудом разно-

го строения в различных уча-

стках тела. В головном от-

деле спинной сосуд лежит

совершенно свободно в це-

ломе и не связан ни с киш-

Рис.

255. А —

схема кровеносного сосуда

немертины

Stichostemma

в

состоянии

диа-

столы (сверху)

и

систолы (снизу).

1

—

ядра клапанных клеток; 2

—

клапанная

клетка; 3

—

мускульные волокна;

'

4

—

эндоте-

лий (по

Б ем

и

г

у).

В

—

продольный разрез сосуда

Glossosi-

phonia

complanata

с

клапаном

(5).

1

— соединительная ткань; 2 —• слой мышц; з —

эндотелий;

4—ядро

мускульной

клетки (по

Ока),

кой,

ни со стенкой тела.

Средний

отдел сосуда занимает 1 туловищный сегмент, лежит

между двумя листками спинного мезентерия и сильно расширен.

Это единственный участок сосуда, обладающий собственной му-

скулатурой и пульсирующий. Этому участку Заленскийв свое

время давал наименование сердца. Задний отдел сосуда (на протя-

жении

следующих

двух

сегментов) снова суживается. По направлению

29

ПроФ.

Догель—386

450

Еровеносная

система

кзади сосуд многократно дихотомирует и дает сеть ветвей, связан-

ных с околокишечным синусом. Кроме того имеется брюшной сосуд

состоящий

в переднем отделе тела из

двух

ветвей, которые впереди

соединяются

друг

с другом и с передним концом спинного сосуда.

Раздвоенный

участок брюшного сосуда правильнее называть около-

глоточной комиссурой. Брюшной сосуд идет назад несколько далее

спинного,

а затем теряет собственные стенки и, повидимому, пере-

ходит в околокишечный синус. Там, где спинной и брюшной сосуды

заканчиваются, спланхноплевра спинного и брюшного мезентериев

отстает от кишки и образует лакунарное пространство, занятое

кровью —

спинной

и брюшной синусы, по терминологии Р i е г а п-

t

о ni. Еще далее кзади спланхноплевра отстает от кишечника на

всей его периферии, так что получается сплошной околокишечный

синус.

От главных сосудов отходит значительное количество ветвей

(в

шупальца, к стенкам тела и т. д.), расположения которых мы

разбирать не станем.

У

Syllideae

(Malaquin, 1893) в самых простых случаях

(Myrianida,

Autolytus)

кровеносная система состоит из свободного

спинного

сосуда и из прилегающего вплотную к кишке брюшного;

оба они впереди соединены кольцевой комиссурой. У

Syllis

и др.

оба сосуда в задней половине тела соединяются метамерными около-

кишечными

комиссурами, а в половых сегментах от них отходят по

2 слепые генитальные сосуда. Они отходят от брюшного сосуда и

вздуваются на конце каждый в довольно крупный пузырь. Из пери-

тонеальной обкладки пузыря развиваются половые продукты, пита-

емые его кровью. Кровь движется в

спинно*!

сосуде сзади наперед,,

причем пульсирует только передний отдел сосуда. Судя по описанию

автора, брюшной сосуд, по крайней мере в задней половине тела

г

на

самом деле является брюшным синусом.

У

Ampharete

grubei

(no Fauvel, 1897) вся средняя кишка

до желудка, а также и задняя окружены сплошным околокишечньш

синусом, по которому кровь течет вперед. На уровне желудка синуе

резко

обрывается и переходит в продольные сосуды пищевода.

Последние многократно дихотомируют и дают веточки как к самому

пищеводу, так и к глотке и основанию головных щупалец. Кроме

пищеводных сосудов, околокишечный синус продолжается на

спин-

ной

стороне желудка в сократимый, обладающий собственными стен-

ками

участок, который Fauvel называет сердцем, но который пра-

вильнее считать спинным сосудом. Кпереди от него отходят 4 пары

приносящих

жаберных сосудов к такому же количеству жабер.

Кроме

околокишечного синуса, имеется еще совершенно самосто-

ятельный брюшной сосуд.

Передний

конец

его разветвляется

на

поверх-

ности

пищевода и, кроме того, принимает в себя уносящие жаберные-

сосуды. От брюшного сосуда в каждом сегменте, кроме нескольких

последних, отходит несколько пар сосудов к параподиям, а кроме

того тонкие разветвления к мышцам стенки тела. Наконец с каждой

стороны есть два продольные боковые связующие сосуда для сосу+