Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ

531.

Ф

Таким образом, роль женщины в мадленскую пору, казалось бы,

должна была быть не менее значительной, чем в предшествующее вре-

мя позднего палеолита. Почему же ее изображения начинают исчезать

в палеолитических поселениях уже с конца ориньяко-солютрейской

эпохи? Чтобы попытаться как-то ответить на этот вопрос, необходимо

учесть один достаточно важный момент, — он уже отмечался выше, —

характер первичных ячеек, то есть тех небольших родовых общин, из

которых состояло первобытное общество в ту эпоху.

Ранее было приведено достаточно соображений в пользу того, что

рубежом, разделяющим историю первобытного общества на археологи-

ческие эпохи, с одной стороны, среднего, с другой — позднего палео-

лита, явилась смена древних разобщенных, замкнутых в себе обще-

ственных ячеек родовым обществом на его начальных этапах.

Обрисованные выше условия развития первобытного общества

создавали материальную предпосылку для той роли, которую прихо-

дится отвести женщине в начальную пору позднего палеолита.

Для того чтобы могла сложиться и исторически окрепнуть матри-

локальная форма брака еще в палеолитическое время, необходимы были

определенные исторические условия. Очевидно, очень большую роль,

в укреплении матрилокальной практики брачных союзов должна была

сыграть и некоторая оседлость, создававшая, как указывалось, особенно

благоприятную обстановку для высокого положения женщин внутри

таких возникавших родовых образований.

Тем больший интерес представляет вопрос, почему у некоторых

отсталых обществ охотников и собирателей близкого к нам времени, —

как австралийцы, бушмены, ведды и другие, — картина общественно-

хозяйственной организации в действительности оказывается несколько

иной, чем, казалось, можно было бы предполагать на данной ступени

исторического развития. Было бы трудно думать, что они еще не пере-

жили времени матриархальных отношений и лишь находятся на пути к ним.

Наоборот, у них (австралийцев, бушменов) были зарегистрированы

многочисленные факты, дающие прямые указания на существование

в прошлом матрилокального характера брака, материнского счета род-

ства и других атрибутов матриархального строя. Вместе с тем у боль-

шинства этих народностей еще в XIX в. наблюдался более или менее

далеко ушедший процесс перехода от матрилокальной к патрилокаль-

ной практике брака. Наряду с сохраняющейся системой групповых

брачных союзов (австралийские брачные классы) типичной формой

брака у них (веддов, бушменов) являлась парная семья.

Объяснение подобных фактов приходится искать в подчиненном по-

ложении, какое получает женщина у бродячих охотничьих племен.

Вследствие тяжелой необходимости женщина в условиях бродячего

существования оказывается часто вынужденной превратиться в спут-

ника охотника-мужчины, прежде всего в транспортную силу, поскольку

на нее падает обязанность тащить со стоянки на стоянку, кроме ре-

бенка, также весь домашний скарб, запас пищи, а часто и лишнее во-

оружение мужчины.

Было бы, конечно, недопустимой натяжкой непосредственно пере-

носить в далекое прошлое человечества все то, что было отмечено у наи-

более отсталых племен близкого к нам времени.

Но уже обстановка существования мадленских охотников, о которой

говорилось выше, не может не свидетельствовать о весьма серьезных

исторических сдвигах, имевших место в конце позднего палеолита. Такие

сдвиги отображает уже тип поселений той поры, их временный, сезон-

518 _

ГЛАВА ПЯТАЯ

ный характер, что составляет более или менее повсеместное явление

в северных широтах, особенно ближе к концу мадленского времени.

•С другой стороны, о том же говорит сам характер жилья в поселениях

мадленской и азильской поры.

В своем анализе исторической обстановки возникновения парной

семьи Энгельс указывает на условия, в которых должна была скла-

дываться эта новая форма семьи: „Чем больше с развитием экономи-

ческих условий жизни, следовательно, с разложением первобытного

коммунизма и увеличением плотности населения, унаследованные из-

древле отношения между полами утрачивали свой наивный первобыт-

ный характер, тем больше они должны были казаться женщинам уни-

зительными и тягостными; тем настойчивее должны были женщины до-

биваться, как избавления, права на целомудрие, на временный или дли-

тельный брак лишь с одним мужчиной"

1

.

Говоря о разложении первобытного коммунизма в столь относи-

тельно раннюю историческую эпоху, Энгельс, несомненно, не мог иметь

в виду распада первобытной родовой матриархальной общины, сохра-

нявшей свою жизненность еще в течение очень долгого времени и после

возникновения парного брака. У североамериканских индейцев матриар-

хальная родовая община удерживается, как констатирует сам Энгельс,

до очень поздней поры.

Таким образом, под разложением первобытного коммунизма в свя-

зи с развитием экономических отношений и увеличением плотности на-

селения, создавшими предпосылку для возникновения парного брака,

Энгельс, очевидно, мог понимать лишь общую тенденцию исторического

развития первобытного общества, намечавшуюся в эпоху, следующую за

столь целостным общественным устройством, каким в условиях перво-

бытности была ранняя родовая (ориньяко-солютрейская) община с ее

основным институтом — групповым браком, основанным на экзогамии

и исключительно высоком положении женщин.

Действительно, если мы правильно толкуем относящиеся сюда

факты, —• уже с конца так называемой солютрейской эпохи вместе с

изменением характера охотничьего хозяйства в некоторых областях

Европы и Азии начинает становиться заметным процесс превращения

древних относительно оседлых родовых общин ориньяко-солютрейского

времени в более подвижные общины мадленской поры.

Такой факт трудно понять, если не учитывать обстановки, созда-

вавшейся, с одной стороны, значительным ростом палеолитического на-

селения в предледниковой полосе Европы и Азии и, тем самым, суже-

нием возможностей охоты, с другой — теми изменениями, которые про-

исходили в то время в составе животного мира, очевидно, при участии

самого человека. Выше уже было отмечено, что то и другое явления,

несомненно имеющие причинную связь, не в одинаковой мере наблю-

даются в интересующей нас области северного полушария. Огромное

увеличение количества известных нам памятников в мадленскую эпоху

приходится в особенности на некоторые области Европы, где, вместе

с тем, с началом мадленского времени все реже начинают попадаться

в составе фауны такие животные, как мамонт и сибирский носорог.

С другой стороны, вне этой сравнительно узкой территории Европы

мадленские памятники часто носят несколько иной характер. Это в зна-

чительной мере относится к европейской территории СССР, равно как

к Англии, Германии, Австрии, Чехословакии, где мадленские стойбища

1

Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства,

1950, стр. 52—53.

\

МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ

519

\

§

с подобным инвентарем, еще нередко сопровождающиеся скоплениями

остатков мамонта, очень часто неправильно относятся к „ориньякской"

эпохе.

В Северной Азии остатки поселений времени мадлена обнаружи-

вают в своем вещественном инвентаре еще более своеобразные черты.

Трудно в настоящее время дать вполне удовлетворительное объяс-

нение такому явлению. Однако естественно высказать предположение,

что наиболее яркие и характерные черты мадленской культуры явля-

ются прямым продуктом особого строя существования, связанного

с охотой на северного оленя. В этой связи получают особенный интерес

поселения типа Мезина на Десне и Мальты (в Прибайкалье), которые

по богатству и разнообразию бытового инвентаря и высокой художе-

ственности изделий из кости не уступают наиболее выдающимся

мадленским поселениям Европы и где — в особенности в Мальте —

охота на северного оленя играет очень большую роль.

Во всяком случае, исчезновение изображения женщины в его преж- Две

нем облике, как бы узаконенном тысячелетней традицией, несомненно, тенденции

имеет место в мадленское время, и это обстоятельство, очевидно, ни Р

азвития

в какой мере не приходится считать случайным. Оно требует своего

объяснения. Изображения женщины становятся здесь очень редкими и

весьма условными по манере выполнения. Их место в изобразительном

творчестве мадленцев занимают странные образы человеческих существ,

почти всегда уже представляющие мужчин, причем редко сохраняющие

прежний художественный и живой реализм в передаче изображений.

Можно думать, таким образом, что в эпоху позднего палеолита

постоянно боролись две тенденции. С одной стороны, обилие добычи

должно было порождать стремление к оседлости, с другой — более

трудные условия добывания зверя вели к бродячему существованию,

которое в исключительно тяжелых условиях ледникового времени долж-

но было являться в известной мере высшей, специализированной

формой охотничьего хозяйства, так же как кочевое пастушество позд-

нейшего времени явилось в определенных условиях, как известно, выс-

шей формой скотоводческого хозяйства.

Если это было действительно так, на женщине должна была ле-

жать одна из наиболее тяжелых обязанностей бродяжнического суще-

ствования — перенос имущества в далеких странствованиях мадленцев.

Можно предполагать, что при зимних перекочевках это облегчалось

применением простейших саней, которые могли давать возможность

легче переправлять оленьи шкуры, служившие для сооружения жилища,

запасную меховую одежду и всякую домашнюю утварь. Видимо, изо-

бражение таких саней мы имеем на костяной пластинке, найденной

в пещере Лортэ (Верхние Пиренеи), на подвеске из Сен-Марсель и др.

Высокий уровень развития мадленской техники и большое сходство Возмож-

ее в целом ряде признаков с хозяйственным обиходом полярных народ- ность

ностей недавнего прошлого может наталкивать на мысль, не отно- приручения

г

^ северного

сится ли приручение северного оленя, имевшего столь большое значение оленя

в существовании мадленцев, уже к этой эпохе. Такое предположение

является особенно заманчивым, если вспомнить, например, то разно-

образное имущество, которым обладали мадленские охотники и которое,

очевидно, им приходилось переносить с собой в их кочевках.

Никаких определенных доказательств в пользу подобного предпо-

ложения мы не были бы в состоянии привести. Наоборот, имеются, ско-

рее, указания противоположного характера, например отсутствие со-

ответствующих изображений в мадленском изобразительном творчестве.

520 _

ГЛАВА ПЯТАЯ

Но окончательно подобное предположение пока как будто не может

считаться опровергнутым, поскольку в отношении мадленского времени

речь могла бы итти о приручении этих животных лишь в небольших

размерах, очевидно главным образом для нужд примитивного транспор-

та. Во всяком случае, интересно, что в некоторых сибирских стоянках,

относящихся к данному времени, например на Афонтовой горе (под

Красноярском), встречаются такие изделия из кости в виде пластинок

с 2—3 крупными отверстиями, которые как будто можно объяснять как

принадлежности именно оленьей упряжки.

В этой связи большой интерес представляют некоторые факты, ко-

торые, видимо, свидетельствуют о том, что появление собаки — первого

известного нам домашнего животного — уже определенно относится к

мадленской поре. Сведения о находках остатков этого рода в поселе-

ниях мадленского времени имеются пока для одного пункта — Афон-

товой горы (под Красноярском)

Сначала при раскопках И. Т. Савенкова, затем во время раскопок

Ауэрбаха, Сосновского и Громова в 1923—1925 гг. в нижних слоях

Афонтовой горы среди других культурных остатков были найдены

кости Canis, очень близкого, по определению М. В. Павловой, к собаке,

встреченной Иностранцевым в известной Ладожской неолитической сто-

янке — Canis Inostranzevi Anutshini. По мнению В. И. Громова она

представляет собой волка на первых стадиях его приручения.

Того же типа собака найдена, по определению А. А. Бялыницкого-

Бирули, в несколько более поздней (азильской) стоянке на Верхолен-

ской горе (под Иркутском) и в эпипалеолитических пещерных посе-

лениях Крыма. Небольшое количество известных пока остатков собаки,

как правильно замечает Г. П. Сосновский, указывает, видимо, на то,

что она могла лишь в редких случаях использоваться на мясо, так как

слишком ценилась как помощник на охоте, как тягловая сила в охот-

ничьих экспедициях и т. д. Вероятно, она разводилась, к тому же, еще

в очень небольшом числе.

некоторые особенности мадленского

изобразительного творчества

Совершенно особую область мадленской культуры представляет

художественное творчество, достигающее исключительного расцвета

к концу ледникового времени и затем, с концом этого времени, угаса-

ющее, как будто не оставив после себя сколько-нибудь заметного сле-

да. То, что носит название искусства мадлена, тщетно было бы искать

в азильских стоянках Европы. Это мастерство, конечно, не появляется

сразу, ибо истоки мадленского изобразительного творчества могут быть

прослежены через все предшествующее время позднего палеолита,

так же как и исчезновение его не было, несомненно, внезапным.

В изобразительном творчестве позднего палеолита нельзя не заме-

тить двух главных этапов. Первый, описанный выше, представляющий

раннюю ступень в истории палеолитического 'искусства, отмечен появ-

лением и распространением замечательных изображений женщины;

второй, в основном более или менее совпадающий с мадленской порой,

носит существенно иные черты. В мадленское время связь развивающе-

1

Г. П. Сосновский, Поселение на Афонтовой горе, „Палеолит СССР", ГАИМК,

1935, стр. 133.

2

В. И. Громов, Геология и фауна палеолитической стоянки Афонтова гора II,

„Труды Комиссии по изуч. четв. периода АН СССР", I, 1932, стр. 166

МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ

521

гося художественного творчества с обработкой кости становится особен-

но заметной. Нетрудно видеть, как в мадленских горизонтах пещерных

поселений расцветает техника обработки кости и рога оленя. Целый ряд

видов орудий берет свое начало в это именно время, и ранее существо-

вавшие типы их приобретают здесь исключительную законченность

и тонкость. На „начальнических жезлах", кинжалах, наконечниках дро-

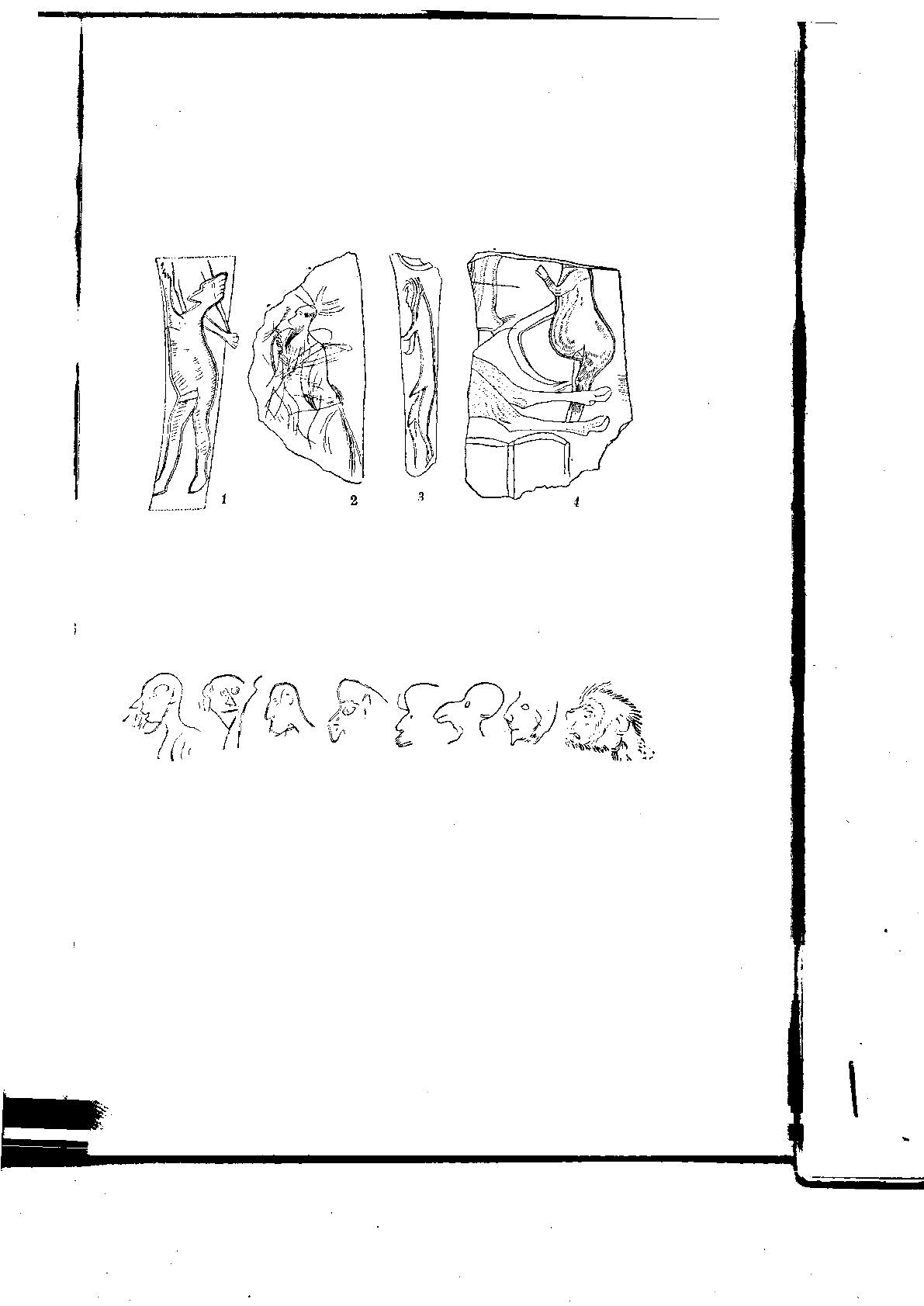

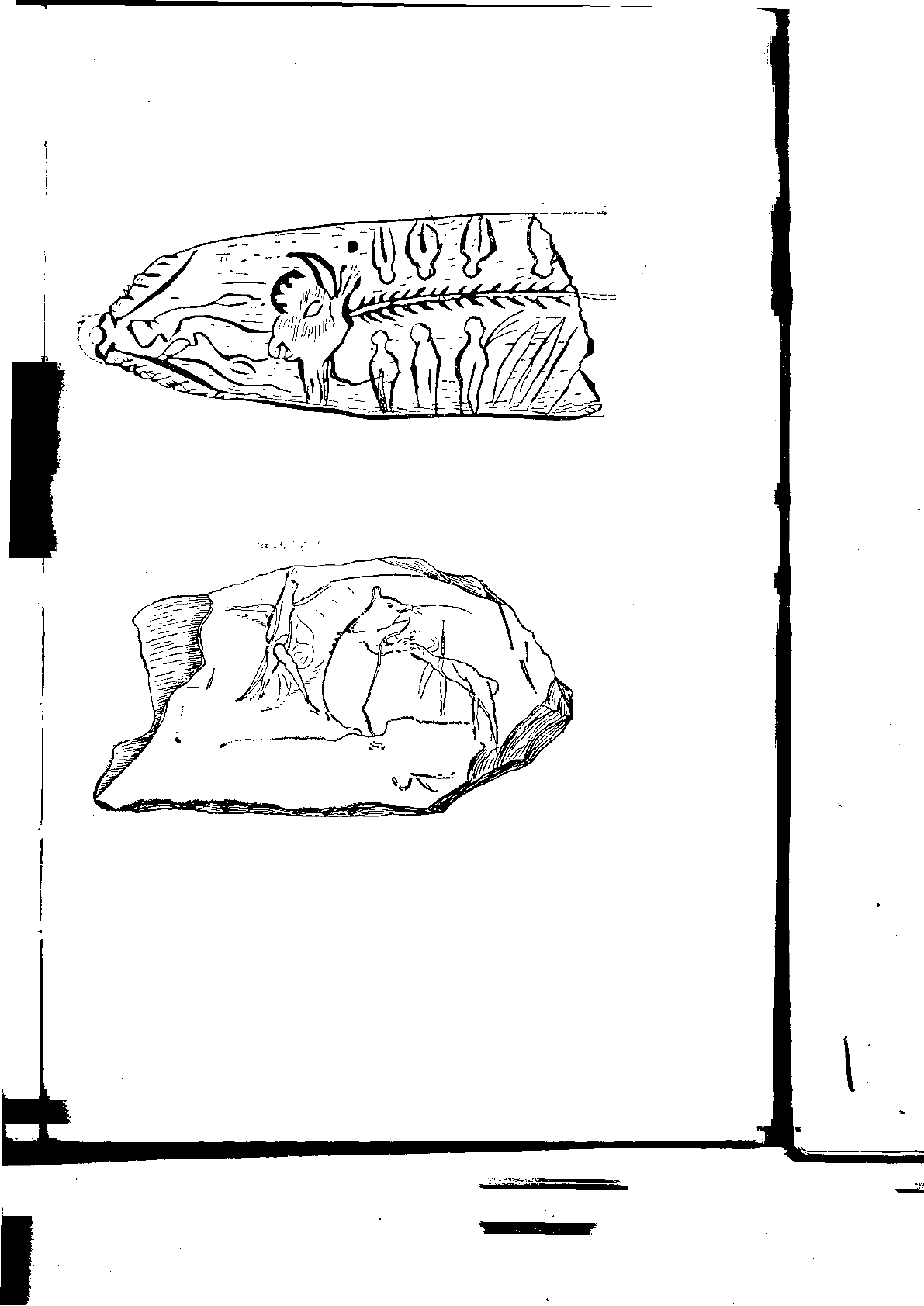

Рис. 250. Изображения людей:

1 и 4 — Нижняя Ложери; 2 — Лурд; 3 — Гурдан.

тиков, метательных дощечках, где раньше можно было видеть только-

грубовато выполненные, чисто технические порезки, в мадленское время

появляются изображения в гравюре либо рельефе или же сам предмет

получает скульптурное оформление.

В мадленском изобразительном творчестве скульптура, однако,,

отходит более или менее на второй план. Для него особенно характер-

I г з ' 4 5 6 7 8

Рис. 251. Личины полулюдей-полуживотных в мадленском искусстве:

I я 8 — грот Истюриц; 2, 3, 4 — Маркам; 5 — Альтамира; 6, 7 — Комбарелль.

ными являются „гравюра" и невысокий рельеф, в которых обнаружи-

вается зрелое мастерство мадленской художественной техники. Однако

не только в резьбе на кости, роге оленя, слоновой кости и плитках

мягкого камня, в большом числе встречающихся в мадленских стоянках,

но и в росписи пещерных подземелий, и в изображениях животных,

изваянных из камня и глины на стенах пещер и скальных убежищ,

можно видеть тот же отпечаток высокоразвитого художественного ма-

стерства.

Богатое и выразительное искусство мадлена не представляет собой Человеко-

„искусства для искусства" — оно живет почти исключительно образами об разные

тех животных, роль которых в человеческом существовании была осо- фигуры

бенно заметной. Изображения людей в нем, наоборот, довольно редки

(рис. 250) в противоположность тому, что имело место в более раннее

522 _

ГЛАВА ПЯТАЯ

Изобра-

жения

зубра

время, причем любопытно, что эти изображения в большинстве случаев

получают теперь какой-то странный, получеловеческий, полузвериный

облик (рис. 251). Правда, возникновение этого странного образа уже

в предшествующее ориньяко-солютрейское время ныне —• после нахо-

док подобных „антропоморфных" изображений среди многих других

вещей художественного характера в Костенках I — не может вызвать

сомнения, тем более что сходная, правда несколько более реалистиче-

ская, мужская головка найдена была и в Вестоницах (Моравия).

В ряде пещер — в Альтамире и Хорнос-де-ла-Пенья (северная

Испания), гроте Комбарелль и Марсула (Франция) — такие малопо-

нятные человекообразные фигуры

были найдены выцарапанными на

стенах. Но они повторяются и в резьбе

на кости в гроте Мае д'Азиль, Кро-

Маньоне и других поселениях той же

эпохи, причем в этих изображениях

некоторые исследователи пытались

видеть человекообразных обезьян,

напоминающих питекантропа (?!).

Однако нельзя сомневаться, что по

крайней мере в ряде случаев подоб-

ные рисунки приходится истолковы-

вать как изображения людей, зама-

скированных для обрядового танца,

а может быть, и для охоты. Так,

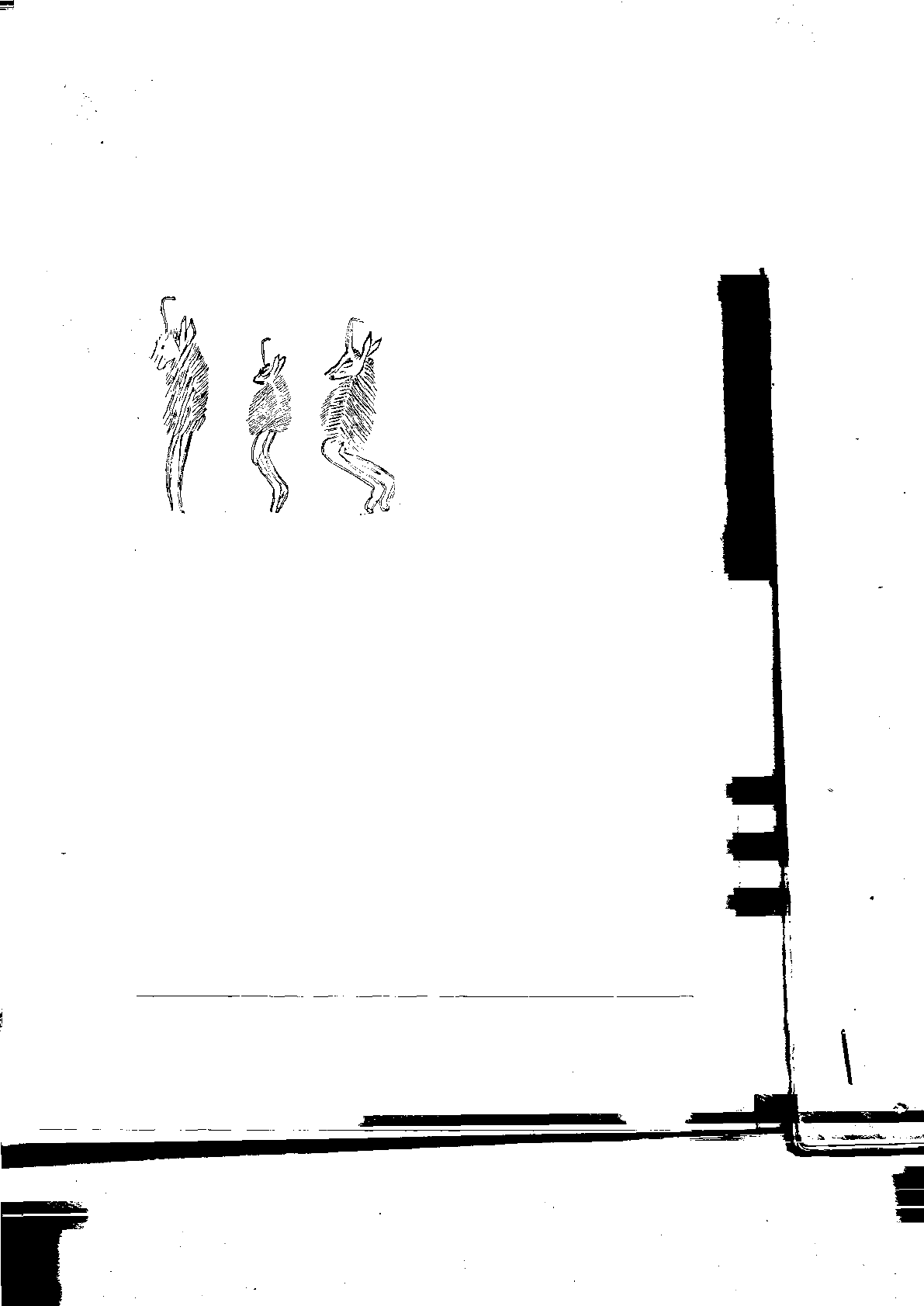

например, несомненно, танцоров

изображают три фигуры в коротких

меховых плащах, с масками в виде

головок серн на известном „жезле" из Тейжа (рис. 252). Еще более

замечательна в этом смысле фигура так называемого шамана в пещере

Трех братьев (Арьеж), представляющая пляшущего человека в наки-

нутой шкуре, с рогами оленя, хвостом и т. д.

1

В других случаях эти рисунки можно, скорее, понять, — если

сравнивать их, например, с рисунками бушменов, — как изображения не

реальных людей, но духов умерших или тех существ, полужиЕотных-

полулюдей, которыми населяет природу воображение первобытного

охотника. Те же представления мадленский человек, очевидно, пере-

носил и на некоторых животных. Если пересматривать такого рода

изображения, бросается в глаза, что наибольшее внимание в этом отно-

шении первобытный человек в описываемое время уделял дикому

быку — зубру-бизону.

Изображения массивной фигуры зубра — с косматой, свисающей

гривой, характерной, низко посаженной головой, коротким туловищем

и высокой горбатой спиной — являются одним из наиболее обычных

сюжетов в мадленском искусстве. Но далеко не всегда такие изобра-

жения передают его достаточно реалистически. Во многих случаях, на

рисунках в пещерах Альтамиры, Лурда, Фон-де-Гом и ряда других,

можно видеть, что этому животному часто дается почти человеческий

профиль (рис. 253, 254). Копирующие его человекообразные маски

повторяются на стенах тех же пещер. Кроме того, фигуры названного

животного часто сопровождаются рисунками, имеющими, несомненно,

символический характер. В пещерах Сан-Изабель и Фон-де-Гом на сте-

нах можно видеть изображения жилищ, в пещерах Пиндаль и Нио —

1

См. статью Б. Л. Богаевского в „Советской этнографии", 1934, № 4, стр. 34.

Рис. 252. Замаскированные фигуры

танцоров из грота Тейжа.

МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ

523

гарпуны и, видимо, бумеранги, в пещерах Марсула, Мае д'Азиль, Тей-

жа и других — какие-то непонятные знаки, в пещере Кастильо стены

покрыты отпечатками рук. Трудно сомневаться в том, что некоторые

подобные изображения (рис. 255,

256) передают культовые сцены,

связанные с зубром.

Находка в пещере Раймонден

(Шанселад), которую вряд ли

все же можно рассматривать как

изображение овцебыка, как пола-

гают некоторые авторы, уже

прежде всего по величине этого

животного (совершенно такие же

головы, как здесь изображенная,

в пещерах Нижняя Ложери и Лурд

не вызывают сомнений в своей

принадлежности зубру), — объяс-

няет до некоторой степени значе-

ние приведенных рисунков. Она

представляет продолговатую пла-

стинку из кости (рис. 257) с уш-

ком, сделанным, очевидно, для

того, чтобы ее можно было при-

вешивать, если только она не

служила дощечкой для вращения,

как чуринга из пещеры Ла Рош.

На ней видны сил;уэты челове-

ческих фигур, стоящих по сторо-

нам почти съеденной туши зубра.

От последнего сохранились позво-

ночник, характерная голова с гор-

батым носом и бородкой и вытя-

нутые передние ноги.

Эта сцена по всей обстановке

воспроизводит один из важных

моментов тотемического культа —

торжественную трапезу, во время

которой съедается тело тотема.

В позе, приданной зубру, нельзя

не видеть поразительного сходства

с той обстановкой, в которой, по

записям _ этнографов, на „медве-

жьем празднике" съедалось это

почитаемое животное в прежнее

время у многих охотничьих народ-

ностей Сибири.

Медвежий праздник настолько

интересен по сохранившимся в нем пережиткам тотемических представ- Культ

лений, что мы не можем не привести его краткое описание по тем

ме

Д

ве

Д

я

м оыка

данным, которые сообщает Н. Харузин

После убийства медведя мужчины, присутствовавшие на охоте,

начинали бросать друг в друга снегом, а летом — мхом и землей,

чтобы этим путем очиститься от преступления. Затем снимали шкуру,

о

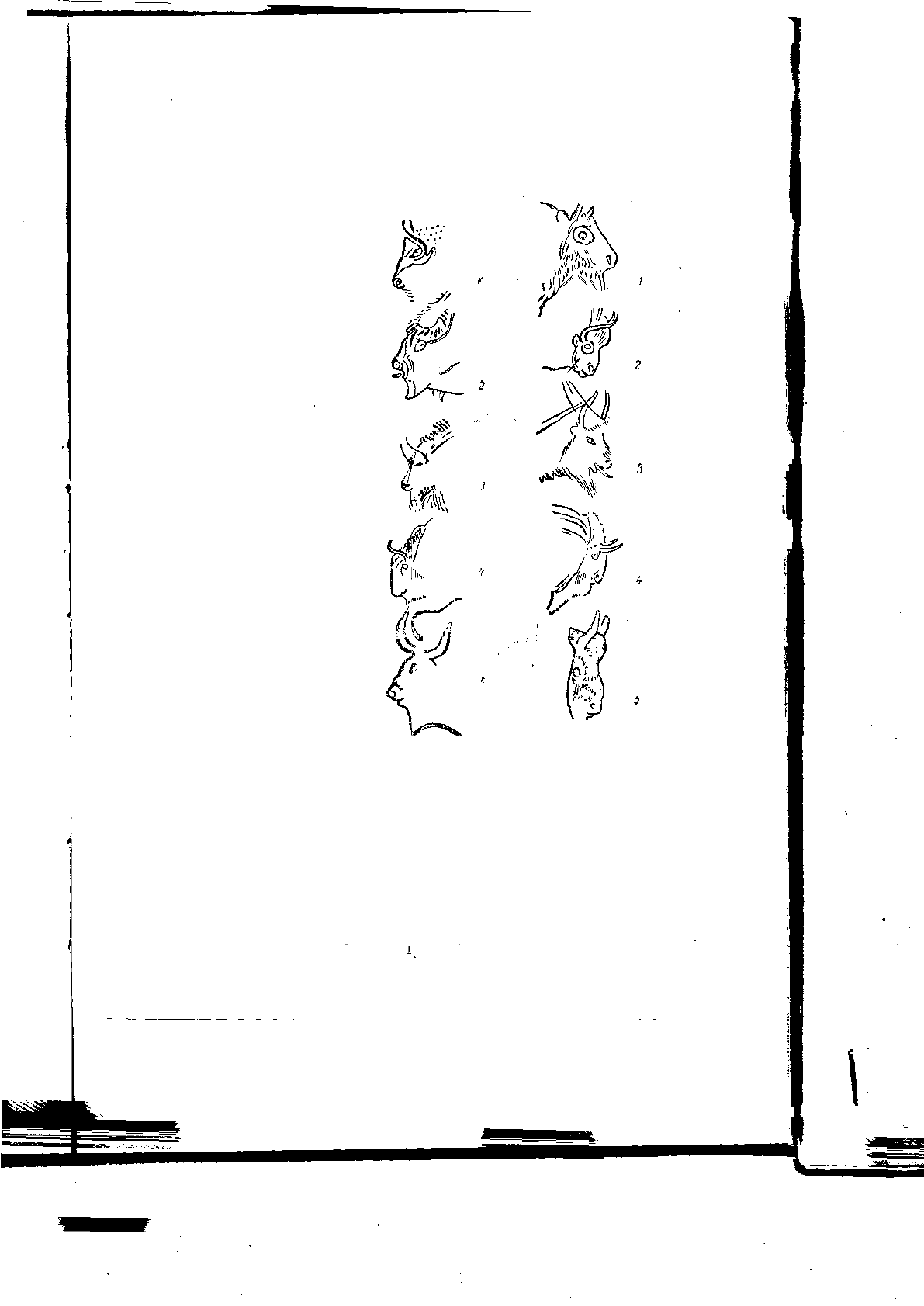

Рис. 253. Палеоли-

тические изобра-

жения бизонов(по-

казана манера

трактовки голов

этих животных):

1 — Марсула; 2 —

Альтамнра; 3 — Нио;

4 — Брюникель; 5 —

Грог Ла Грез.

Рис. 254. Палеоли-

тические изобра-

жения бизонов (по-

казана манера

трактовки голов

этих животных):

1 — Тейжа; 2 — Фон-

де-Гом; 3 и 4 — Аль-

тамнра; 5 — Лурд.

1

Я. Харузин, Этнография, в. IV, Спб., 1905, стр. 147.

524

ГЛАВА ШЕСТАЯ

оставляя ее нетронутой только на голове и передних

лапах, после чего с соблюдением некоторых ритуальных обрядов пе-

реносили шкуру медведя с головой и конечностями в дом, где уклады-

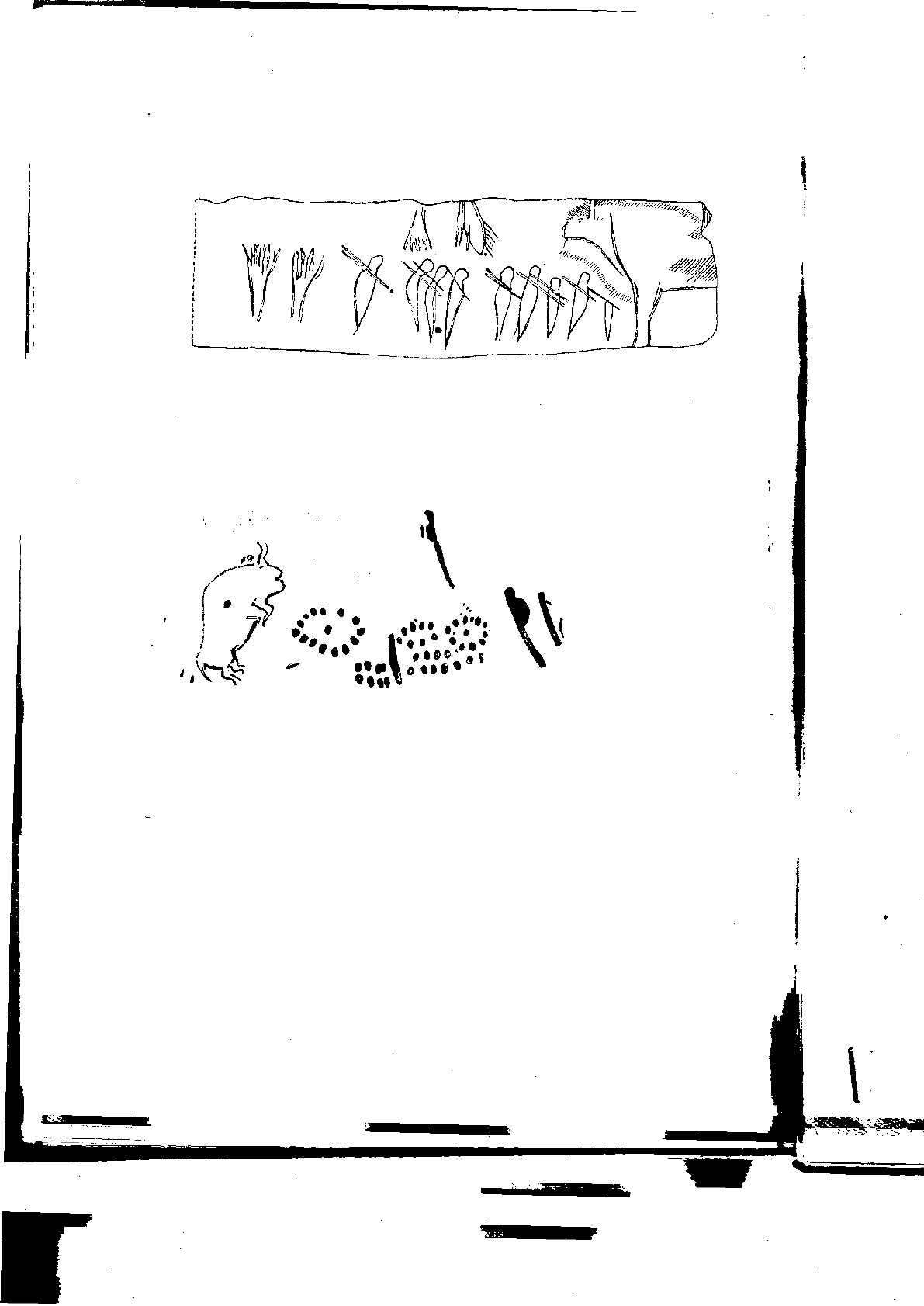

Рис. 255. Группа человеческих фигур перед огромным изображением бизона

из Абри-дю-Шато, в Лез Эйзи (Франция). Гравюра на обломке ребра

вали ее в наиболее почетном месте, кладя голову между лап. Пе-

ред головой животного расставлялось несколько сделанных из бересты

или хлеба изображений оленей в качестве символического жертвопри-

ношения убитому медведю. Женщины не имели права смотреть мед-

ведю в глаза или

целовать его морду,

это могли делать

только мужчины. На

глаза его прикреп-

ляли серебряные мо-

неты, на конец морды

надевали берестяной

кружок, а если это

была самка, на паль-

цы ей надевали жен-

ские украшения —

кольца. Празднова-

ние длилось несколь-

ко ночей подряд и

носило религиозный характер. Каждая ночь начиналась с пения обрядо-

вых песен и заканчивалась представлениями, во время которых участ-

ники надевали берестяные и деревянные маски, стараясь подражать

в пляске телодвижениям медведя, при начале и окончании действия

низко кланялись медведю. Вновь пришедшие целовали его — мужчины

прямо в морду, а женщины через платок. В течение праздника варилось

и съедалось мясо медведя, но ритуальные части его оставались нетро-

нутыми.

В сходных чертах подобные праздники имели место у многих на-

родностей Сибири. Можно думать, что в них уцелели еще в XIX в. те

черты древних верований, которые должны были сложиться в мадлен-

ское время. В этом смысле широко распространенное во всей северной

полосе Европы и Азии почитание медведя, которое может быть просле-

жено по археологическим остаткам далеко в прошлом, представляет

разработанный культ, не менее важный, чем культ быка в Южной

Европе. Нельзя не отметить, что культ быка очень долго удерживался

в области Средиземноморья, где его можно встретить в древних крито-

Рис. 256. Сцена из пещеры Нио.

МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ

525

микенских священных играх с быками, изображенных на многих про-

изведениях того времени. Любопытно, что такие игры сохранились

вплоть до настоящего времени совершенно в том же виде, как они

переданы микенским искусством за две тысячи лет до н. э., в совре-

Рис. 257. Сцена обрядового поедания бизона из грота Раймонден.

менных народных развлечениях басков — courses de taureaux

landaises, — представляющих, несомненно, сакральные игры, дошедшие

до нас из седой старины.

Рис. 258. Сцена на шиферной пластинке из грота Пешиале.

То, что было отмечено в отношении дикого быка-зубра, в той или Мадленские

иной степени относится и к другим животным. Значение, которое вкла- Р

ИС

У

НК

"

дывал мадленский охотник в их изображения, интересно раскрывается

находкой в пещере Пешиале (Перигор) пластинки с выгравированной

сценой, в которой участвуют три фигуры: какое-то человекообразное

существо приближается с распростертыми руками к медведю, стоящему

на задних лапах, перед которым склонилась третья фигура, изобража-

ющая не то птицу, не то человека (рис. 258). В ней нельзя не видеть

иллюстрации к какому-то эпизоду из жизни полулюдей-полуживотных,

526 _

ГЛАВА ПЯТАЯ

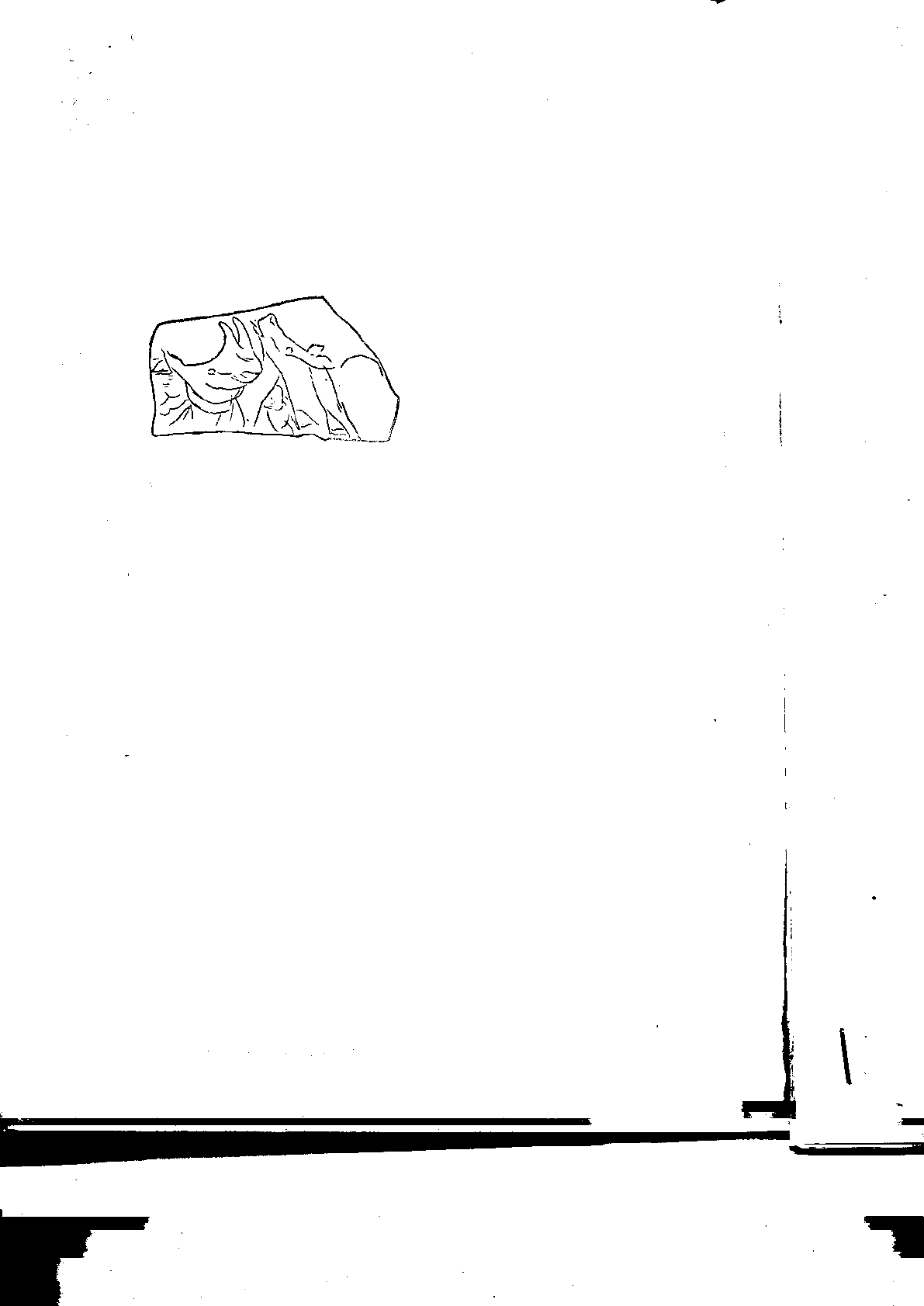

Рис. 259. Фантастическая сцена на

плитке камня из грота Лурд.

с которыми в своих представлениях связывали себя первобытные об-

щины мадленцев (рис. 259).

Исходя из сказанного, вполне естественно рассматривать мадлен-

ское искусство в его различных проявлениях как отображение тоте-

мических представлений, сохранившихся еще в XIX в. у некоторых

охотничьих племен земного шара. Наиболее полно эти воззрения из-

вестны этнографической науке по сведениям, сообщаемым в отношении

австралийцев. Весьма возможно, что тотемический строй представле-

ний с его наиболее характерной чертой •— культом того или иного

животного, растения и т. д., являющегося покровителем данной обще-

. . ственной группы, — возникает до-

вольно рано, переплетаясь в тех

или других формах с первобытной

магией. Во всяком случае, можно

считать вероятным, что он восходит

еще ко времени зарождения первых

зачаточных родовых образований

палеолитической эпохи.

Однако первоначально, в ран-

нюю пору позднего палеолита, почи-

тание животных должно было зани-

мать, очевидно, все же подчиненное

положение в сравнении с тем кру-

гом идей, который ставил женщин-

Изэбраже- матерей в центре существования возникающего рода, наделяя их

ния

и в реальной обстановке, и в области первобытного культа прерогати-

женщины

вами

первенства. Представляется весьма вероятным, что свое развитие

культ тотема-животного мог получить только на какой-то последующей

ступени матриархального рода, когда тотем, как покровитель охотничьей

общины, начинает дополнять, а затем и вытеснять прежний культ жен-

щин-родоначальниц. Исчезновение изображений женщины, по крайней

мере как массового явления, к началу мадлена может служить некото-

рым показателем этого процесса.

Уже отмечалось, что фигурки, изображающие женщину, становятся,

действительно, редкими в мадленское время, причем они заметно при-

обретают характер амулетов, подобных амулетам того же типа, сохра-

нявшимся у народностей Северо-Восточной Азии еще в XVIII и первой

половине XIX в.

Естественно возникает вопрос — почему же, если ослабление ма-

триархальной организации, несомненно, не могло составлять общего

явления в среде обитателей приледниковых пространств северного полу-

шария в эпоху мадлена, изображения женщины все же перестают встре-

чаться, например, в тех же поселениях Восточно-Европейской равнины

и Северной Азии, где почти до конца описываемого времени сохраняется

старый уклад охотничьего хозяйства, основанного на охоте на мамонта

и других животных и связанного с известными формами оседлости.

При некоторой затруднительности вполне определенного ответа на

этот вопрос за недостатком фактического материала, можно все же

предположить, что отсутствие изображений женщины носит в указанной

исторической обстановке, скорее, кажущийся характер. Это может объяс-

няться довольно рано становящимся заметным упадком использования

кости за счет других материалов, в частности, например, дерева. Дей-

ствительно, хорошо известно, насколько пока сравнительно слабо пред-

ставлены в большинстве обнаруженных в настоящее время мадленских