Елинов Н.П. Основы биотехнологии

Подождите немного. Документ загружается.

среды, в которых сыворотка крови замещается смесями из очи-

щенных белков, пептидов, липидов, микроэлементов и других

веществ. Однако они, в большинстве своем, не являются универ-

сальными.

Разнообразие питательных веществ д средах для культивиро-

вания клеток млекопитающих служит предпосылкой к строгому

соблюдению мер предосторожности в целях предотвращения за-

грязнения их вирусами, микоплазмами, бактериями, грибами. В

сравнительном плане клетки прокариот и эукариот заметно раз-

личаются по скорости роста. Поэтому, например, животные и

большинство растительных клеточных систем уступают в конку-

ренции микробным системам.

С биотехнологической точки зрения важными являются поня-

тия о первичных и вторичных метаболитах или о реакциях

первичного и вторичного обмена, которые сходны у всех живых

организмов. К реакциям первичного обмена относят образование

и расщепление нуклеиновых кислот и оснований, белков и их

предшественников, а также большинства углеводов, липидов, не-

которых карбоновых кислот. К реакциям вторичного обмена от-

носят те из них, которые сопровождаются образованием алкалои-

дов,

антибиотиков, триспоровых кислот, гиббереллинов и некото-

рых других веществ, расцениваемых несущественными для про-

дуцента. Более того, образование вторичных метаболитов свойст-

венно не всем видам, а лишь только некоторым.

Реакции первичного и вторичного обмена трудно дифферен-

цируемы, а существенность или несущественность вторичного

метаболита для продуцента оценивается весьма субъективно и

нередко без учета роли его в естественных ассоциациях различных

организмов. Вот почему научно более обоснованным является

представление о первичных метаболитах как продуктах матрично-

го синтеза, то есть белках (преимущественно — ферментных), а

вторичные метаболиты представляют собой продукты реакций,

катализируемых ферментами (Н. П. Блинов, 1979):

I • Преметаболиты « ,

1<

• Интермедиаты, или прометаболиты

I— Информационные I

молекулы •" л

'—•Первичные^етаболйты

а) ферментные белки *

б) неферментные белки Вторичные метаболиты

Преметаболиты в схеме представляют собой простые питатель-

ные вещества, поступающие извне (аммоний, ионы металлов,

углекислота, сульфаты, фосфаты, нитраты, для гетеротрофов —

моносахариды и некоторые другие).

143

К интермедиатам, или прометаболитам относятся простые са-

хара, аминокислоты, нуклеиновые основания и др. Информацион-

ные молекулы ДНК и РНК вычленены из состава других реакций,

хотя их синтез и распад (прерывистые стрелки) также катализи-

руются ферментами. Важно подчеркнуть, что, в отличие от пер-

вичных метаболитов образование вторичных метаболитов непос-

редственно не кодируется ядерной или цитоплазматической ДНК.

Согласно такому представлению все живые организмы синтези-

руют присущие им первичные и вторичные метаболиты.

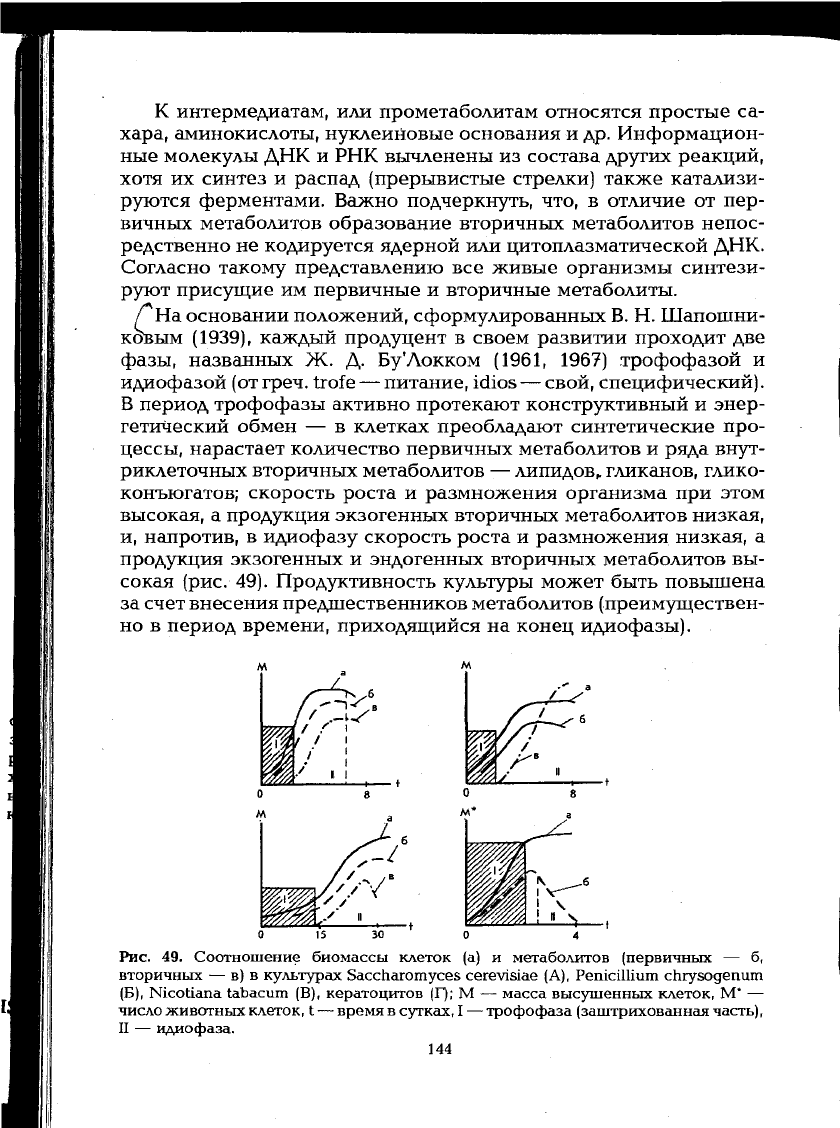

Л На основании положений, сформулированных В. Н. Шапошни-

ковым (1939), каждый продуцент в своем развитии проходит две

фазы, названных Ж. Д. Бу'Локком

(1961,

1967) трофофазой и

идиофазой (от греч. trofe

—-

питание, idios — свой, специфический).

В период трофофазы активно протекают конструктивный и энер-

гетический обмен — в клетках преобладают синтетические про-

цессы, нарастает количество первичных метаболитов и ряда внут-

риклеточных вторичных метаболитов — липидов, гликанов, глико-

конъюгатов; скорость роста и размножения организма при этом

высокая, а продукция экзогенных вторичных метаболитов низкая,

и, напротив, в идиофазу скорость роста и размножения низкая, а

продукция экзогенных и эндогенных вторичных метаболитов вы-

сокая (рис. 49). Продуктивность культуры может быть повышена

за счет внесения предшественников метаболитов (преимуществен-

но в период времени, приходящийся на конец идиофазы).

м

а

м

Рис.

49. Соотношение биомассы клеток (а) и метаболитов (первичных — б,

вторичных — в) в культурах Saccharomyces cerevisiae (A), Penicillium chrysogenum

(Б),

Nicotiana tabacum (В), кератоцитов (Г); М — масса высушенных клеток, М' —

число животных клеток, t — время в сутках, I — трофофаза (заштрихованная часть),

II — идиофаза.

144

Из рис. 49 видно, что продолжительность трофофазы более

короткая у дрожжей, чем у пеницилла и клеток табака. Накопление

этанола S. cerevisiae сопровождается возрастанием ингибирующей

активности его на продуцент и поэтому кривые, приходящиеся на

идиофазу идут почти параллельно, повторяя характер кривой для

первичных метаболитов, биосинтез которых начинается в период

трофофазы.)

Биосинтез фибринолитического фермента (первичный метабо-

лит) клетками кератиноцитов млекопитающих полностью корре-

лирует с ростом числа клеток (2) и не коррелирует с числом их в

стационарной фазе (3) или, тем более, в фазе отмирания (4).

Пенициллин, синтезируемый P. chrysogenum, и не ингибирую-

щий продуцент, выраженно накапливается в идиофазу.

Алкалоид никотин синтезируется клетками табака замедленно

и при переходе культуры в стационарную фазу выход его заметно

уменьшается.

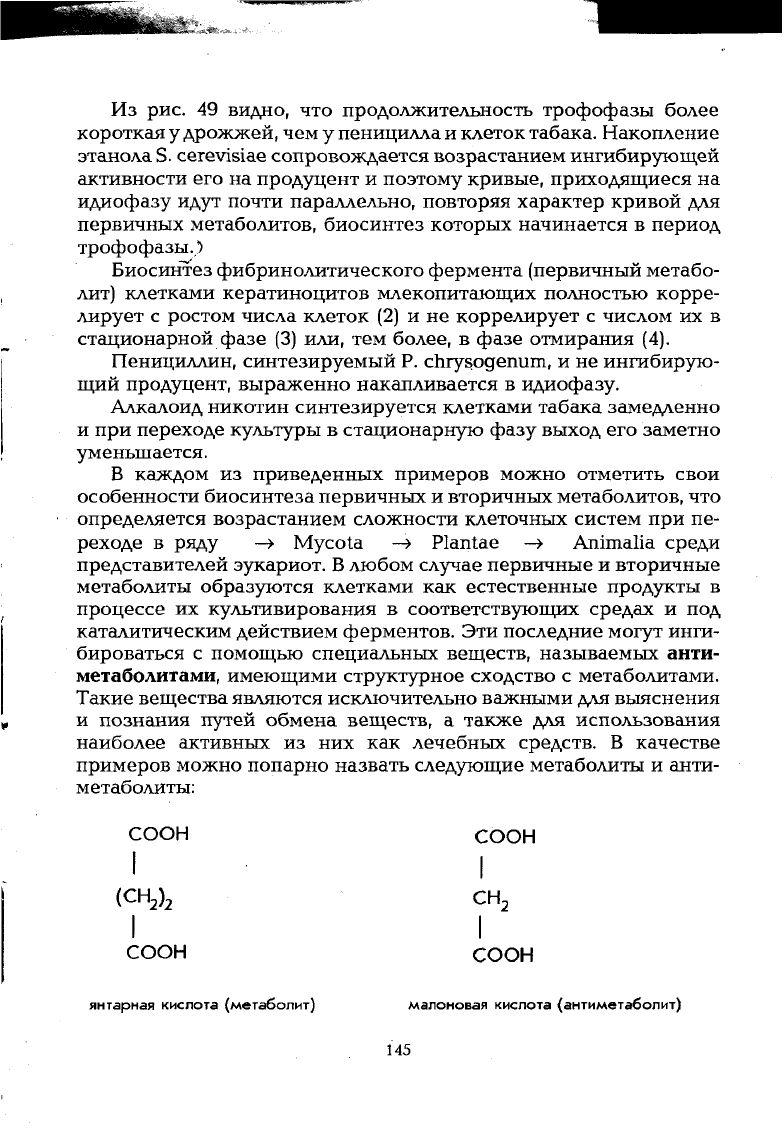

В каждом из приведенных примеров можно отметить свои

особенности биосинтеза первичных и вторичных метаболитов, что

определяется возрастанием сложности клеточных систем при пе-

реходе в ряду -> Mycota —> Plantae -> Animalia среди

представителей эукариот. В любом случае первичные и вторичные

метаболиты образуются клетками как естественные продукты в

процессе их культивирования в соответствующих средах и под

каталитическим действием ферментов. Эти последние могут инги-

бироваться с помощью специальных веществ, называемых анти-

метаболитами, имеющими структурное сходство с метаболитами.

Такие вещества являются исключительно важными для выяснения

и познания путей обмена веществ, а также для использования

наиболее активных из них как лечебных средств. В качестве

примеров можно попарно назвать следующие метаболиты и анти-

метаболиты:

соон

I

сн

2

янтарная кислота (метаболит) малоновая кислота (антиметаболит)

СООН

I

(сн

2

)

2

I

соон

145

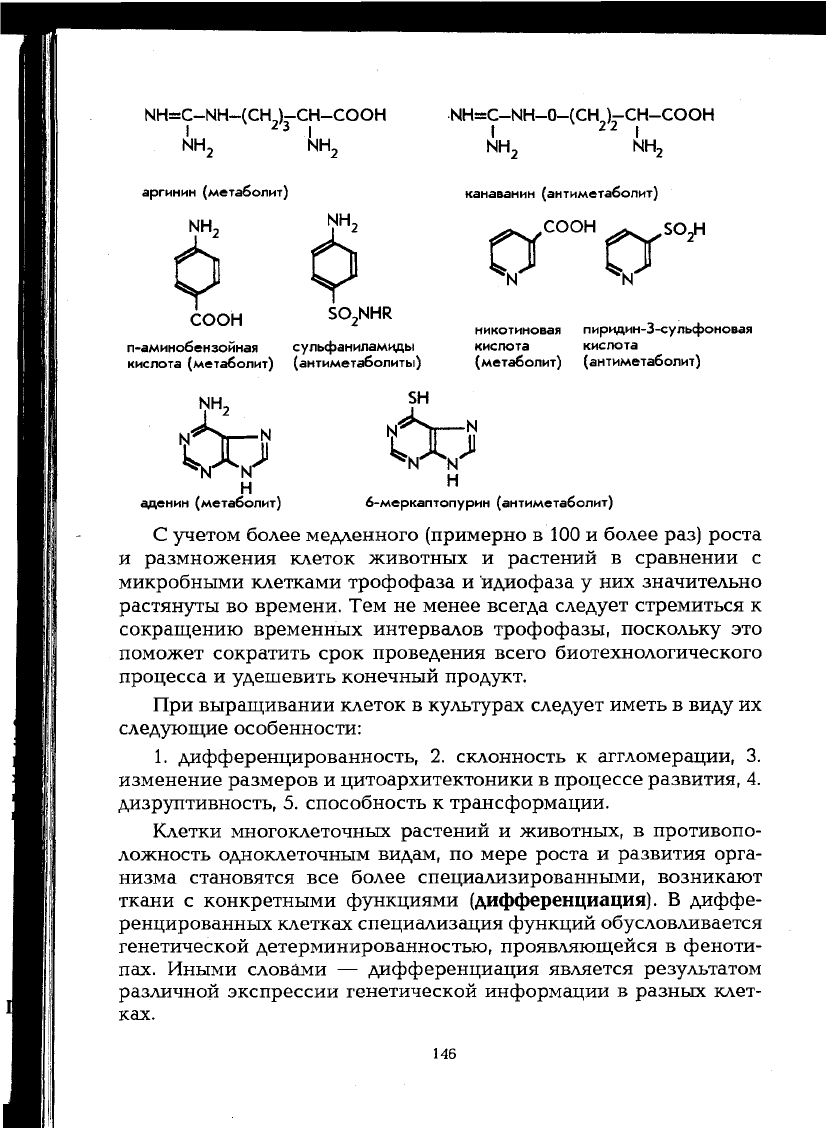

NH=C-NH-(CH,)-CH-COOH

2'3

NH,

I

NH,

NH=C-NH-0-(CH,)-CH-COOH

. 22 ,

NH,

NH,

аргинин (метаболит)

канаванин (антиметаболит)

сгсг

соон

п-аминобензойная

кислота (метаболит)

NH

S0

2

NHR

сульфаниламиды

(антиметаболиты)

SH

никотиновая пиридин-3-сульфоновая

кислота кислота

(метаболит) (антиметаболит)

to to

N

н

аденин (метаболит) 6-меркаптопурин (антиметаболит)

С учетом более медленного (примерно в 100 и более раз) роста

и размножения клеток животных и растений в сравнении с

микробными клетками трофофаза и идиофаза у них значительно

растянуты во времени. Тем не менее всегда следует стремиться к

сокращению временных интервалов трофофазы, поскольку это

поможет сократить срок проведения всего биотехнологического

процесса и удешевить конечный продукт.

При выращивании клеток в культурах следует иметь в виду их

следующие особенности:

1.

дифференцированность, 2. склонность к аггломерации, 3.

изменение размеров и цитоархитектоники в процессе развития, 4.

дизруптивность, 5. способность к трансформации.

Клетки многоклеточных растений и животных, в противопо-

ложность одноклеточным видам, по мере роста и развития орга-

низма становятся все более специализированными, возникают

ткани с конкретными функциями (дифференциация). В диффе-

ренцированных клетках специализация функций обусловливается

генетической детерминированностью, проявляющейся в феноти-

пах. Иными словами — дифференциация является результатом

различной экспрессии генетической информации в разных клет-

ках.

146

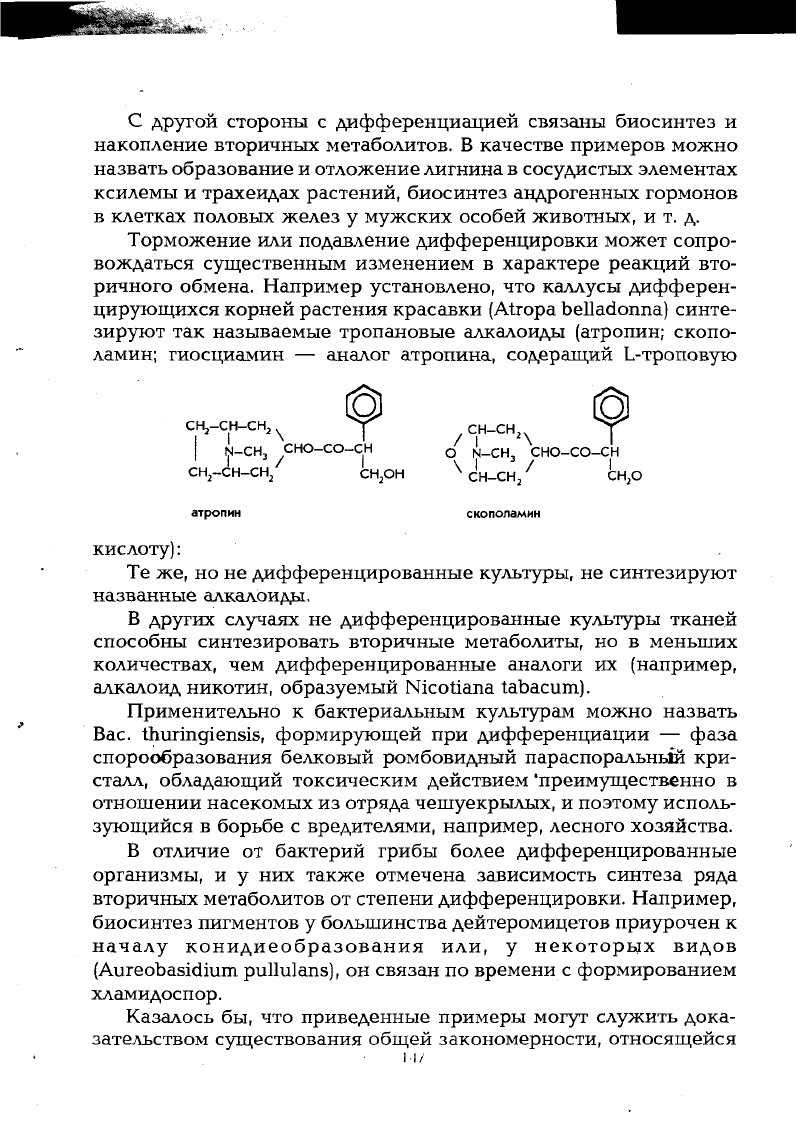

С другой стороны с дифференциацией связаны биосинтез и

накопление вторичных метаболитов. В качестве примеров можно

назвать образование и отложение лигнина в сосудистых элементах

ксилемы и трахеидах растений, биосинтез андрогенных гормонов

в клетках половых желез у мужских особей животных, и т. д.

Торможение или подавление дифференцировки может сопро-

вождаться существенным изменением в характере реакций вто-

ричного обмена. Например установлено, что каллусы дифферен-

цирующихся корней растения красавки (Atropa belladonna) синте-

зируют так называемые тропановые алкалоиды (атропин; скопо-

ламин; гиосциамин — аналог атропина, содеращий L-троповую

сн

2

-сн-сн,

х

у /

C

,

H

-

Ch

4 J

I tS-CH

3

CHO-CO-CH

0

N

_

C

H

3

CHO-CO-CH

сн

2

-сн-сн

2

сн

2

он

Ч

с'н-сн/ снр

атропин скополамин

кислоту):

Те же, но не дифференцированные культуры, не синтезируют

названные алкалоиды.

В других случаях не дифференцированные культуры тканей

способны синтезировать вторичные метаболиты, но в меньших

количествах, чем дифференцированные аналоги их (например,

алкалоид никотин, образуемый Nicotiana tabacum).

Применительно к бактериальным культурам можно назвать

Вас.

thuringiensis, формирующей при дифференциации — фаза

спорообразования белковый ромбовидный параспоральньй кри-

сталл, обладающий токсическим действием 'преимущественно в

отношении насекомых из отряда чешуекрылых, и поэтому исполь-

зующийся в борьбе с вредителями, например, лесного хозяйства.

В отличие от бактерий грибы более дифференцированные

организмы, и у них также отмечена зависимость синтеза ряда

вторичных метаболитов от степени дифференцировки. Например,

биосинтез пигментов у большинства дейтеромицетов приурочен к

началу конидиеобразования или, у некоторых видов

(Aureobasidium pullulans), он связан по времени с формированием

хламидоспор.

Казалось бы, что приведенные примеры могут служить дока-

зательством существования общей закономерности, относящейся

к прямо пропорциональной зависимости синтезируемого вторич-

ного метаболита от уровня дифференцировки клеток, то есть, чем

выше дифференцировка, тем больше образуется метаболита. Во

многих случаях это так и есть. Однако, что касается растений, то

имеются многочисленные данные о высокой активности дедиффе-

ренцированных культур, например раувольфии змеевидной

(Rauwolfia serpentia), синтезирующих индольные алкалоиды. Оче-

видно, тотипотентность клеток растений является одним из важ-

нейших задатков способности их синтезировать вторичные мета-

болиты при подборе адекватных условий культивирования и сти-

мулирования, то есть воздействуя на триггерные (от англ. trigger

— спусковой крючок) или эффекторные механизмы метаболиче-

ских путей вторичного обмена.

Растительные и животные клетки примерно в 10 - 100 раз

больше по размерам, чем клетки бактерий и грибов, диаметр

многих из них варьирует в пределах 20 - 150 мкм. Однако только

животные клетки и прокариотические микоплазмы лишены ригид-

ной клеточной стенки. Тем не менее прокариотические и эукари-

отические клетки в процессе роста и развития стремятся к орга-

низационной завершенности (бактериальные — в пределах минут-

часов, грибные — в пределах часов-суток, растительные и живо-

тные — в пределах нескольких суток).

В случаях поддержания многоклеточных популяций в гистоло-

гически организованной форме, соответствующей исходным тка-

ням, и при сохранении специализированных для этих тканей

функций, говорят о культурах тканей. При диссоциации тканей

на клетки с утратой ими гистологической организации и специа-

лизированных функций при выращивании in vitro говорят о куль-

турах клеток. Разъединение клеток стимулирует их рост.

При выращивании животных клеток в культуре в целях пол-

учения специальных продуктов необходимо принимать во внима-

ние и учитывать их генетическую нестабильность и, как следствие,

вариабельность фенотипической экспрессии с последующими ста-

рением и отмиранием. Всего этого удается избегать при использо-

вании гибридомных клеток.

Если старение и гибель клетки были бы предопределены гене-

тически, то это значило бы, что позитивная дифференциация

является логическим следствием роста и развития клетки, достиг-

шей высшей стадии специализации, и она завершается смертью.

Согласно все более подтверждающейся на практике клонально-се-

лекционной (стохастической, от греч. stochasticos — случайный,

вероятностный) теории смерть клетки происходит вследствие по-

148

степенного накопления трансляционных ошибок в работе генома

под влиянием инфекций, радиационного облучения и других му-

тагенных воздействий, то есть когда наступат критическое возра-

стание энтропии.

Кроме дифференциации клеток важной особенностью их яв-

ляется склонность к аггломерации (от лат. agglomeratus — скоп-

ление). Это может происходить в различных условиях и с клетками

различного уровня организации — прокариотами и эукариотами.

Те из них, которые имеют клеточную стенку, чаще аггломерируют

за счет химических компонентов, локализованных в ней. Причем

процесс "скучивания" является физико-химическим (адсорбция,

ионное и ковалентное взаимодействия), зависящим не только от

особенностей клеток, но и от компонентов среды, используемой

для их культивирования. Поэтому аггломерация может быть след-

ствием:

1.

адгезии

(от

лат.

adhaesio

—

склеивание, слипание) клеток

друг к другу или к поверхности культурального сосуда за счет

веществ

—

адгезинов, расположенных на их поверхности, и других

причин; 2. агглютинации по схеме "антиген-антитело", когда в

качестве антигена оказываются культивируемые клетки, а в каче-

стве антитела — гомологичные или гетерологичные агглютиниру-

ющие иммунные сыворотки; 3. слияния клеток с образованием

гибридов.

Известные к настоящему времени адгезины, например, в клет-

ках дрожжей и ряде растений представляют собой преимущест-

венно гликопротеины. В поверхостных структурах гриба

Histoplasma capsulatum за адгезию к эпителиальным клеткам от-

ветственны галактоза, манноза и фукоза (в меньшей степени —

глюкоза), но не N-ацетилглюкозамин.

На поверхности ростковых трубок Candida albicans располага-

ются антигенные эпитопы, или детерминанты (от греч. epi — на,

поверх, к; topos — место; от лат. determinatio — определение) с

ММ 60-230 кДа, проявляющие адгезию к фибриногену. Такие

эпитопы называют еще фибриногеносвязывающими факторами.

На каждой ростковой трубке располагается до 4000 мест фиксации

фибриногена. На поверхности дрожжевых псевдомицелиальных

клеток того же вида располагается маннопротеин (ММ 60 кДа),

белковая часть которого может связываться с производным СЗ-

фракции комплемента (iC3b), проявляя свойства адгезина.

У

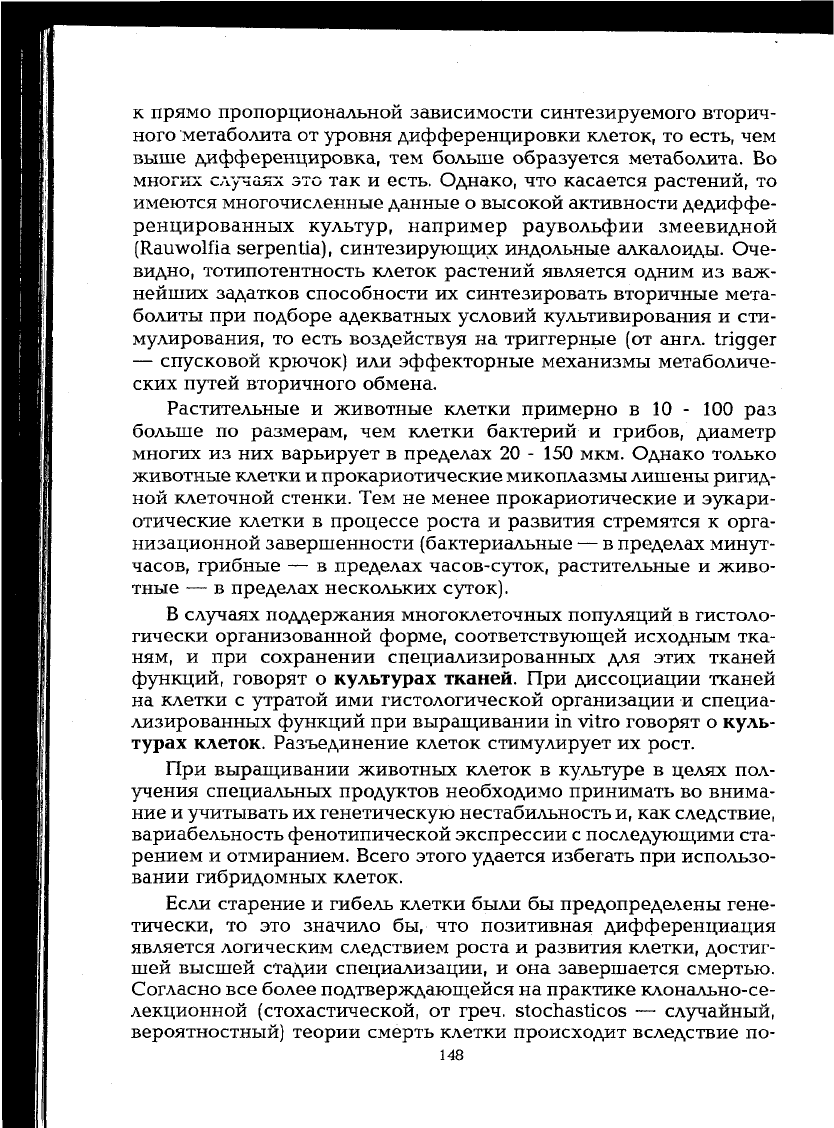

бактерий и некоторых грибов функцию адгезинов выполняют

белки фимбрий. Вместе с тем у грамотрицательных бактерий могут

образовываться так называемые локальные зоны адгезии между

клеточной мембраной и клеточной стенкой, лишенной пептидог-

ликанового слоя. В этих зонах два фосфолипидных слоя входят в

149

соприкосновение друг с другом (рис. 50). Таких зон может быть

порядка 200-400 на клетку (около 5% поверхности клеточной

мембраны). Локальные зоны адгезии служат воротами для транс-

псрта-в обоих направлениях.

3

2 , ' 6

Рис.

50.

Схема образования локальной зоны адгезии в оболочке грамотрицательных

бактерий (в направлении а - в): 1 — мембранный фосфолипид, 2 — периплазмати-

ческое пространство, 3 — пептидогликан, 4 — фосфолипидный слой, 5 — белок, 6

— углевод.

Клетки животных, находясь в системах органов и тканей,

взаимодействуют между собой за счет ионов, десмосом, электо-

ронноплотных гликопротеинов.

Следует иметь в виду, что клетки прокариот и эукариот имеют

отрицательный заряд и поэтому ионные взаимодействия, сущест-

вующие между ними, присущи так же клеткам и субстратам,

несущим электрический заряд. Если этот заряд отрицательный (как

и заряд клетки), то в среде должны быть двухвалентные катионы

и адгезии, например, фибронектин клеточного или плазматическо-

го происхождения. Фибронектин — гликопротеин с ММ 200-250

кДа. Он найден на поверхности глиальных клеток и фибробластов,

в плазме, амниотической и спинно-мозговой жидкостях.

Реакция агглютинации клеток специфическими антителами

(иммуноглобулинами — Ig) с давних пор используется в иммуно-

логии. Антитела взаимодействуют

с

антигенными детерминантами,

локализующимися на клеточной поверхности. При этом отмечает-

ся аггломерация клеток, где связующими звеньями выступают Ig.

Вследствие различной антигенной структуры микробов в их агг-

лютинации принимают участие антитела различной специфично-

сти.

Прилипание прокариот к поверхности В-лимфомицитов про-

исходит, например тогда, когда животное, от которого взяты

лимфоциты, было предварительно иммунизировано этими же бак-

териями. Это так называемый феномен иммуноклеточного при-

липания. Вариантом его является непрямая гемадсорбция, когда

вместо клеток прокариот используют, например, гаптены, которые

сорбируются на эритроцитах in vitro. Такие эритроциты формиру-

ют розетки вокруг лимфоидных клеток животного, ранее иммуни-

зированного микроорганизмом, из которого выделен гаптен.

1.)0

Что касается спонтанного слияния клеток прокариот или эука-

риот, то такие процессы происходят редко и преимущественно

между макрофагами или миобластами (от лат. myo — мышечный,

blastus зародышевая материнская- клетка) с образованием мно—

гоядерных клеток — синтиций (от лат. syncytium — многоядерная

протоплазматическая масса).

Частоту слияния можно существенно повысить, направленно

используя для этого полиэтиленгликоль, лизолецитин, ДНК-содер-

жащие вирусы герпеса или РНК-содержащие вирусы Сендай.

НО—(СН2СН2—0)п-Н Лизолецитин — это продукт, образую-

полиэтиленгликоль Щ

ийся из

лецитина под действием леци-

тиназы. В случае образования гетерока-

рионов и последующей пролиферации гибридной клеточной линии

(увеличение числа клеток), то хромосомы будут частично теряться,

в то время как оставшиеся хромосомы будут определять один или

комбинацию других признаков. Это важно для экспрессии генов

(в том числе — генов злокачественности). О гибридизации клеток

см.

также

5.2.1.

В процессе роста и развития клеток происходят изменения в

размерах и архитектонике структурных компонентов клеток. Для

прокариот такие изменения трудно уловимы при их быстром

размножении простым делением.

В

случае спорообразования такие

изменения можно уловить

с

большей определенностью. Используя

цейтраферную киносъемку удается четко зафиксировать проис-

ходящие события, например, через интервалы времени, равные

нескольким секундам. Грибные, растительные и животные клетки

в этом смысле оказываются более удобными объектами для наблю-

дения. Можно проследить их рост по размерам, равно как и

формирование дифференциальных структур в течение часов и

суток.

Животные клетки образуют псевдоподии (ложноножки), с

помощью которых передвигаются по субстрату. Псевдоподии об-

ладают адгезинами. При образовании или наличии второй клетки,

с которой контактирует первая, их псевдоподии осуществляют

движения в противоположном направлении — наступает контак-

тное ингибирование. Развиваясь в виде монослоя, клетки полно-

стью перестают двигаться и приостанавливают свой рост. Плот-

ность клеток может возрасти и за счет многослоиности их в

культуре. Одиночная оплодотворенная яйцеклетка служит источ-

ником всех

10

14

клеток в организме взрослого человека и некоторая

часть из них делится (всего по расчетам, происходит 20

б

делений

в секунду). Здесь исключительно важна роль ЦНС, гормонов и

других регулирующих факторов.

151

Дизруптивность (от лат. disruptio — разрыв) клеток прокариот

и эукариот — еще одна их особенность. Причем нельзя провести

четкой границы между представителями этих надцарств по диз-

руптивности. Понятно, что клетки, имеющие клеточную стенку,

значительно устойчивее клеток, не обладающих ею (для сравнения

можно назвать микоплазмы, протопласты и сферопласты, клетки

Е. coli, конидии Aspergillus niger, меристемные клетки картофеля

— Solanum tuberosum, Т-лимфоциты человека). Даже при разру-

шении в дезинтеграторах различного типа бактериальные клетки

несколько менее устойчивы на разрыв, чем грибные.

Клетки животных без клеточных стенок относятся к разряду

высоко дизруптивных, тогда как большинство микробных клеток

— к разряду низко дизруптивных. Этот показатель имеет особое

значение для организации соответствующих производств, в кото-

рых предусматриваются перемешивание и барботаж культураль-

ной жидкости, а также при реализации конечного продукта в виде

клеток, когда, например, они должны быть разрушены и примене-

ны в качестве белковых добавок к кормам для животных. Без

дизрупции клетки пройдут через пищеварительный тракт, остава-

ясь мало измененными. В этой связи перспективны способы

ферментативного гидролиза клеточных стенок. Причем лизис кле-

ток может происходить двояко — за счет собственных ферментов

(автолиз) и под воздействием внешних ферментов (гликозидаз,

гликозаминидаз, амидаз, пептидаз) — экзолиз. Глубина лизиса

клеток зависит от ряда превходящих факторов: химического со-

става и архитектоники клеточных стенок, температуры и состава

окружающей среды, возраста клеток и других. При полном осво-

бождении от стенки клеточного содержимого, окруженного мем-

браной, образуются протопласты; при частичном — сферопласты.

Без стабилизаторов в среде время существования тех и других

весьма ограничено.

В нашей стране и за рубежом ферментная промышленность

производит отдельные литические ферменты для продажи. К числу

их относятся дрожжелитин, лизосубтилин, лизоцим, проназа и

другие.

Солюбилизирующим действием на клетки обладают некоторые

органические соединения (мочевина и ее производные, толуол,

бутанол, диметилформамид, поверхностно-активные вещества и

другие).

В ряде случаев важна синхронизация клеток, когда большин-

ство из них находятся в одинаковом фазовом состоянии. Этому

соответствует экспоненциальная фаза размножения одноклеточ-

ных видов. Синхронизации микроорганизмов добиваются следу-

152