Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности

Подождите немного. Документ загружается.

Изучение поведения как внешнего проявления особенностей сознания

позволяет делать обобщения и выводы, исходя из его мотивации, норм,

способов, т.е. требует систематизации, создания психических образов, форм.

Так оказалось востребованным новое психологическое направление,

предложившее механизм разрешения проблемы, — гештальт.

Гештальтпсихология разработала определенные закономерности

структурирования образов. Отвергая бихевиоризм, Гештальтпсихология встала

на путь возвращения к замкнутости сознания, объявила процесс восприятия,

соединяющий внутреннее и внешнее, как «чистый» феномен сознания.

Восприятие позволяет создать образ объективной реальности, который

обусловлен особенностями ощущений индивида, его прошлым опытом,

субъективным видением окружающего мира.

В XIX в. психология становится самостоятельной наукой, появляются

соответствующие учреждения, лаборатории, кафедры, институты, в которых

организуется научная работа, проводятся эксперименты. Появляются научные

направления:

• физиологическая психология немецкого ученого В. Вундта (1832-1920);

• структурная психология американского психолога Э. Титченер (1867-

1927);

• физиологическое направление по изучению рефлексов головного мозга

И.М. Сеченова (1829—1905);

• экспериментальное направление В.И. Бехтерева (1857—1927);

• учение И.П. Павлова (1849—1936), направленное на изучение условно-

рефлекторных связей в деятельности организма и сформировавшее понимание

физиологических основ психической деятельности.

Эмпирическая психология. Термин введен немецким философом XVIII в.

X. Вольфом для обозначения особой дисциплины, которая описывает и изучает

конкретные явления психической жизни в отличие от рациональной

психологии, выводящей явления из природы и сущности души.

Главная идея эмпирической психологии — психологическое познание

должно базироваться на внешнем и внутреннем опыте. Эмпирическая

психология предполагает переход от умозрительной трактовки психики к ее

экспериментальному изучению. Размежевание между сторонниками

естественно-научного подхода (контролируемое наблюдение — эксперимент) и

сторонниками «чистого» опыта, сводимого к субъективным феноменам, имело

широкое распространение и влияние на другие школы.

Первые идеи ассоциативной психологии были высказаны еще

Аристотелем, утверждавшим, что образы, возникающие опосредованно без

очевидной внешней причины, без непосредственного участия ощущений,

являются продуктом ассоциаций. В XVII в. идею ассоциаций подтверждало

механико-детерминистское учение о психике, в которой запечатлеваются следы

внешних предметов и явлений, одно впечатление влечет за собой другое.

В XIX в. была сделана попытка подойти к вопросу ассоциаций системно

(Т. Браун, Д. Милль) и были сформулированы следующие выводы:

• психика состоит из простейших чувствований, элементарных

21

ощущений;

• элементы первичны, сложные психические образования — вторичны и

возникают в процессе их взаимосвязи, посредством ассоциаций;

• условием возникновения ассоциаций служит особое отношение

смежных психических процессов;

• закрепление ассоциаций, их устойчивость обусловлена частотой их

повторения в опыте, а также живостью ассоциируемых элементов,

воздействующих на эмоции.

В последующих исследованиях ассоцианизм преобразовывался на базе

научных достижений биологии и нейрофизиологии:

• в исследовании органов чувств (Г. Гельмгольц);

• при объяснении эмоций (Ч. Дарвин);

• в учении о рефлексах головного мозга (И.М. Сеченов);

• в учении об условных рефлексах (И.П. Павлов).

В настоящее время ассоциативная психология используется при решении

проблемы смысловых ассоциаций. Физиологическая основа ассоциаций,

проявляющаяся в условных рефлексах, используется в бихевиоризме,

объясняющем поведение физиологическими процессами.

Бихевиоризм — направление в американской психологии XX в., которое

сводит поведение к различным формам проявления реакций организма на

стимулы внешней среды. Новое направление возникло в противовес

доминирующей в то время интроспективной психологии, основанной на

самонаблюдении и не учитывающей ряд факторов внутреннего и внешнего

характера.

Основоположник этого учения — американский психолог Уот-сон (1878

—1958). Бивехиоризм исходит из посылки, что сознание недоступно для

объективного изучения, что его изучение возможно только через поведение,

обусловленное биологическими регуляторами. В исследованиях Уотсона

отвергается роль сознания как регулятора человеческого поведения,

деятельности. Основополагающей в поведении считается связь: стимул («на

входе») и реакция («выход» — двигательный ответ системы организма); роль

среды, внешних условий в поведении отвергается.

Идеи бихевиоризма оказали влияние на развитие лингвистики,

антропологии, семиотики, социологии, способствовали зарождению

кибернетики. Методы бихевиоризма, использованные в изучении поведения,

послужили основой для методов научения — освоения организмом новых форм

поведения.

Критика бихевиоризма, отрицание преувеличенной значимости

биологических факторов в поведении нашла свое продолжение в

гештальтпсихологии, в психоанализе, послужила стимулом в становлении

новых психологических направлений. Последователи Уотсона — К. Халл и Б.

Скиннер признали контролирующий механизм знаний в связях между

стимулами и поведенческими реакциями в качестве «промежуточных

переменных»; ортодоксальный бихевиоризм преобразовался в необихевиоризм.

Гештальтпсихология возникла в Германии (в начале XX в.) как результат

22

работы Т. Вертгеймера, В. Келера, К. Левина, противопоставив себя

ассоциативной психологии и бихевиоризму. Приверженная системному

подходу, гештальтпсихология разработала понятие психологического образа

целостных структур (гештальтов) и обосновала их первичность по отношению

к компонентам.

Гештальт (образ, форма) — функциональная структура, объединяющая,

определенным образом упорядочивающая многообразие отдельных явлений.

Термин первоначально применялся в описании психических процессов и

явлений, а позднее был распространен на физические, физиологические,

социальные и другие явления.

Гештальтпсихология зародилась при изучении сенсорных образований и

входящих в их состав отдельных ощущений. Логическим основанием для

выводов послужили законы отношений части и целого:

• тяготение частей к образованию симметричного целого;

• группировка частей в направлении максимальной простоты, равновесия;

• внутренняя, системная организация целого определяет свойства и

функции образующих его частей.

Основные положения гештальтпсихологии объясняют психические

процессы законами отношений части и целого:

• построение образа объясняется особым психическим актом постижения,

мгновенного схватывания отношений в воспринимаемом поле (инсайт);

• процессы мышления рассматриваются как «реорганизация»

познаваемых структур, благодаря чему они носят продуктивный характер;'

• зависимость образа предмета («фигуры») от его окружения («фона»);

• преобразование гештальтов есть свойство индивидуального сознания;

• принцип системности и приоритета целого в динамике психических

образований обосновывает мотивацию поведения.

В противовес бихевиоризму Гештальтпсихология утвердила системный

подход в изучении психических явлений. Понятие о гештальте введено в

социальную психологию для объяснения межличностного восприятия.

Глубинная психология. Основоположником глубинной психологии

считается 3. Фрейд (1856—1939), предложивший свою систему анализа

душевной жизни, названную психоанализом. Его анализ («расчленение»)

состоит в делении психики на три функциональные подсистемы:

• бессознательное, называемое либидо или «Оно», которое составляют

влечения, стремление к удовольствию — движущая сила поведения;

• предсознательное, латентное или «Я», как воспринимающее

информацию о реальном мире;

• сознательное, «сверх-Я», в котором проявляется разум,

рассудительность, ценности, идеалы.

Согласно глубинной психологии главные причины действий человека

изначально заложены в его психическом динамическом устройстве,

бессознательном по своей сущности, неподдающемся наблюдению (вопреки

интроспективной психологии). Психоанализ предполагает совокупность

способов выявления особенностей переживаний и действий человека,

23

обусловленных неосознанными мотивами. Выводы глубинной психологии о

решающем значении в человеческом поведении иррационального, скрытого за

«поверхностью» сознания, в «глубинах» индивидуальности пытались

распространить на социальные явления.

Претензии фрейдизма на всеобщность в объяснении событий социальной

жизни, причинно-следственном обосновании поведения не только личностей,

но и коллективных субъектов обусловили критический настрой и

необходимость дальнейшего исследования и реформирования учения.

Последователи 3. Фрейда разработали ряд теорий, каждая из которых выглядит

как самостоя-. тельное направление:

• индивидуальная психология (А. Адлер);

• аналитическая психология (К. Юнг);

• «гармоническая» концепция (В. Макдуталл);

• экзистенциональный анализ (Бинсвангер);

• неофрейдизм.

Когнитивная психология. Чрезмерная материализация в теории

бихевиоризма подверглась критике и с позиций теоретико-информационного

подхода. Возникла когнитивная психология, которая в поведении субъекта

определяющим считает знание. Ее разработчики У. Найссер, А. Пайвио

уделяют центральное место организации знания в памяти, его систематизации,

средством которой признается схема. Исследуя познавательную деятельность,

когнитивная психология выявляет ее основополагающие свойства:

обусловленность средой, избирательность.

Когнитивная психология, занимаясь изучением преобразований

сенсорной информации от момента попадания стимула на рецепторные

поверхности до получения ответа, проводила аналогию между процессами

переработки информации у человека и в вычислительных устройствах.

Ее основные положения касались таких вопросов, как:

• решающая роль знания в поведении субъекта;

• организация знания в памяти субъекта, соотношение вербальных и

образных компонентов в процессах запоминания и мышления;

• когнитивная функция эмоций, теория личности и индивидуальных

различий;

• когнитивная психология — теоретическая база разработки

педагогических технологий научная основа процесса обучения.

1.3. ПСИХОЛОГИЯ XX ВЕКА

Человек - единственное существо,

для которого собственное

существование является проблемой

3. Фрейд

Начало XX в. характеризуется как кризисное состояние психологической

науки, когда проявилось несоответствие между научными теориями и данными

24

экспериментальной работы. Разностороннее осознание этих несоответствий

привело к формированию различных течений, направленных на разрешение

обозначившихся проблем. Каждое из этих течений не разрешало общую

проблему и порождало новые течения с теми же попытками разрешить

противоречия, устранить несоответствия, приблизить к гармонии всю систему

психологического знания. Таких направлений было несколько. Крайности в

суждениях одного научного направления порождали другое, новое научное

направление. Чрезмерная абсолютизация одной категории и недооценка

значимости других, отсутствие целостности в объяснении явлений и процессов

формирования человеческого сознания в отношениях внутреннего и внешнего

мира обусловливали противоречия между разными психологическими

школами, каждая из которых внесла свой вклад в становление системы

психологического знания.

1. Идеалистическая психология постепенно стала сдавать позиции

материалистической парадигме, где идеальные процессы изучаются в их

реализации, в проявлениях через действие, поведение, состоящих из движения

и реакций, несущих свойства материального бытия. Переход из крайности в

крайность, абсолютизация то духовного, то материального характеризуют всю

историю человеческой эволюции. В XX в. амплитуда этих колебаний

сократилась, истина как всегда оказалась посередине. Принцип

дополнительности, положенный в основу отношений духовного и

материального, позволил понять, что движение содержит не только

материальные процессы — движение тел, молекул, волн, но и духовные:

переживание, эмоции, мышление, сомнения.

2. Вторая особенность становления психологии как науки XX века —

объективизм, востребованный на определённом этапе, в современной

психологии не абсолютизируется и, в соответствии с тем же принципом

дополнительности, рассматривается в сочетании с неизбежным

субъективизмом. Само понимание субъективизма стало ближе к

субъективности как позиции во взаимодействии с окружающим миром, которая

предоставляет субъекту право самостоятельности, свободы в суждениях и

действиях.

3. Диалектика как универсальный метод исследования также претерпела

некоторые изменения. Противоречия, предполагающие борьбу, преодоление и,

как их следствие — развитие, утратили в методологии свою универсальность.

Формула Н. Бора «Противоположности не противоречия, они — дополнения»

свидетельствует о предпочтительности эволюции — постепенного развития

путем дополнений, а не скачков, сопровождающихся столкновениями,

конфликтами. Конфликты, противоречия неизбежны там, где сознание не

поддается саморегуляции, где эмоции не управляются интеллектом, где дух

более эмоционален, чем логичен.

Если учесть, что катастрофизм сознания приводит к катастрофам бытия,

необходима новая методологическая парадигма изменения сознания,

ориентирующая его на стремление к гардении, предотвращение конфликтов,

столкновений, катастроф.

25

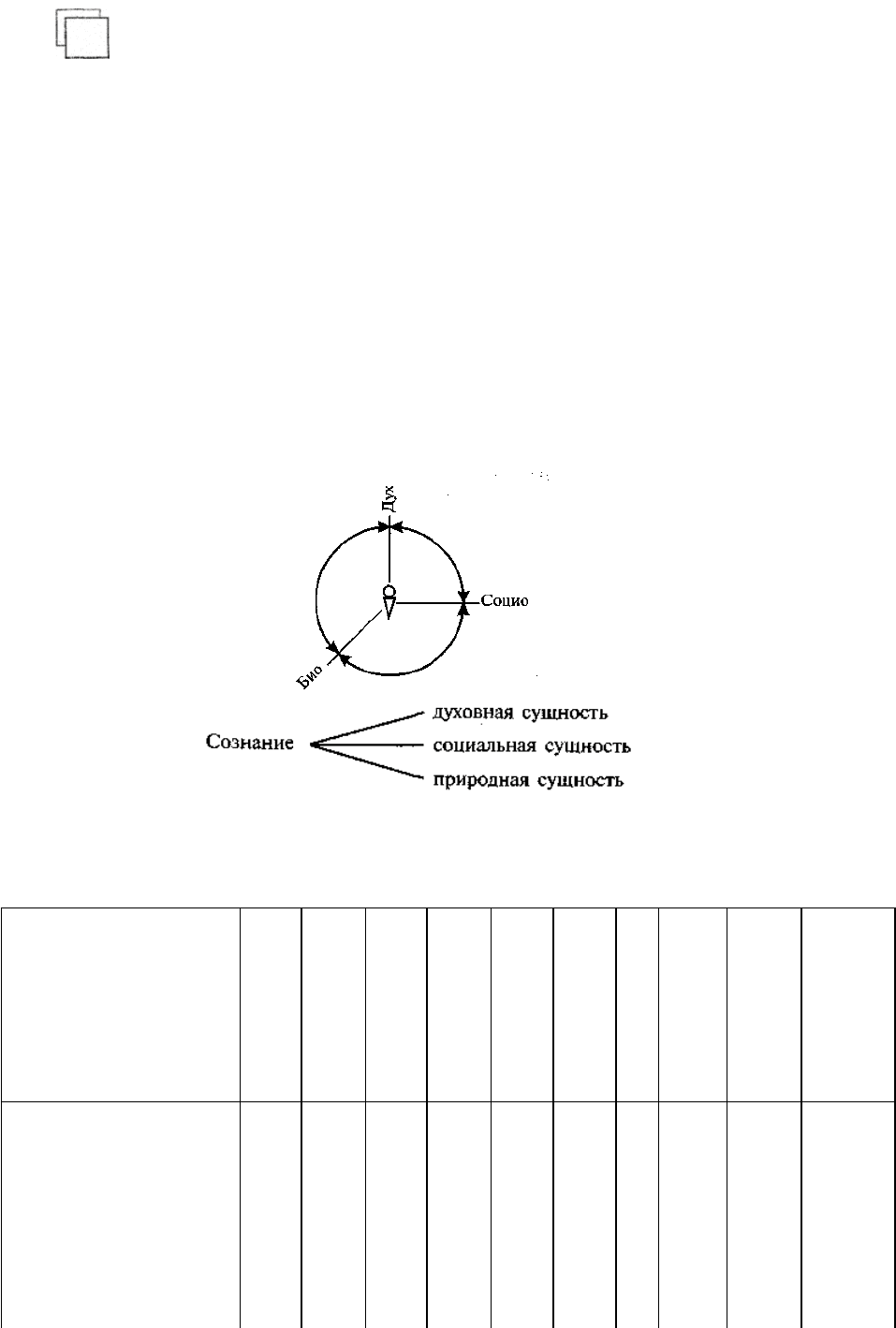

4. Биосоциальная модель поведения, усеченная на духовную

составляющую, обретает свою целостность, ориентированную на адекватность

целостной структуре окружающего мира «био — социо — дух», в которой

субъект поведения, деятельности — «индивид — личность — человек».

Наметившиеся изменения в философских подходах к решению вопроса

отношений сознания и бытия, духа и материи ставят психологию перед

необходимостью пересмотреть свои основы, преодолеть существующую

оторванность процессов в идеальном и реальном, психологически объяснить

континуум сознания и бытия. Обострилась значимость понятия осознанности

как сущности образовательных процессов. Оказались востребованными

исследования субъектности в деятельности, обоснование самоорганизации на

синергетических принципах.

5. Сегодня психология исследует психические процессы во внутреннем

(психическая деятельность), внешнем (психические явления, поведение,

практическая деятельность) и их континуум, взаимопроникновение (осознание

собственных действий до их свершения и после).

Специальные отрасли психологии рассматривают практическую

значимость фундаментальных знаний, осуществляют переход от общего к

частному, носят прикладной характер, ибо «прикладывают» теорию к практике,

объясняя суть происходящих явлений.

Понятию «душа» во все исторические периоды наука уделяла большое

внимание. Начиная с тех времен, когда все научные знания объединяла

философия, ученые пытались объяснить загадочный внутренний мир человека.

Психика, сознание, душа, дух уже не воспринимаются как синонимы, они

различимы. Наука продвинулась в изучении их сущности, в анализе процессов

проявления.

Однако непостижимый феномен «душа» по-прежнему остается загадкой

(«чужая душа — потемки»).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Психологи прошлого и настоящего. Наиболее значимые психологические учения

современности.

2. Различие представлений о сознании, духе Г.В.Ф. Гегеля и Л.Н. Толстого.

3. Как различаются понятия: сознание, душа, дух, духовность?

4. В чем особенности русской души, российского менталитета?

5. Что влияет и не влияет на состояние сознания, души, духа, духовности?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Психология как наука о психологических процессах, актах, состояниях.

2. Становление психологической науки.

3. Основные направления психологии XX века.

4. Психология в системе знаний о сознании.

5. Природная, социальная и духовная сущности сознания; связь психологии с

физиологией, социологией и философией.

6. Понятие души и духа.

26

7. Различие понятий: сознание, душа, дух.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Попытайтесь применить полученную информацию о сознании, душе и духе для

понимания себя. Различите в себе (собственном сознании) то, что от природы (родителей,

родственников, рода, пола, возраста, темперамента и т.д.). Различите состояние лущи и

состояние духа.

2. Сопоставьте собственную информированность о своем теле и своем сознании,

душе, духе.

3. Сопоставьте свое собственное внимание к физическому и психическому здоровью.

Осознайте их взаимосвязь. К кому Вы обращаетесь чаще: врачу или психологу?

4. Попытайтесь охарактеризовать собственное состояние души, духа, сознания в

разных ситуациях. Делайте это почаще, выясняя, понимаете ли Вы себя.

5. Наблюдая за собой и своими родственниками, выявите общее в Вашем сознании —

то, что от природы.

6. Находясь в обществе, подметьте общепринятое в поведении — то, что приобретено

от социума, общества, общения.

7. Различение понятий дух, душа, сознание на предложенной модели.

8. В целях систематизации знаний о различных психологических школах

заполните таблицу.

Основные

характеристики

Античная психология

Ассоциативная

психология

Эмпирическая

психология

Когнитивная

психология

Глубинная

психология

Гештальт-психология

Бихевиоризм

Гуманистическая

психология

Отечественная

психология XIX в.

Отечественная

психология XX в.

1. Особенности

исторического периода

2. Суть учения

(психофизиологическая

основа)

3. Основоположники и

последователи

4. Основная

психологическая

27

категория

5. Доминирующий метод

6. Отношения с другими

психологическими

учениями

7. Современная оценка

ГЛАВА 2

СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ, ЕГО СИСТЕМНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Естественное состояние сознания: потребности, нормы, способности,

их взаимосвязь. Динамика их несоответствия: противоречие, проблема,

конфликт, столкновение, катастрофа. Природа проблем и конфликтов в

сознании. Их источники как несоответствия между потребностями и

способностями, потребностями и нормами, нормами и способностями.

Саморегуляиия. Типы сознания по степени устойчивого несоответствия

между потребностями, нормами, способностями (завышены, занижены).

Влияние типа сознания на характер мышления.

Ключевые слова: потребности, нормы, способности, проблема,

конфликт, саморегуляция

• Системное структурирование сознания

• Динамика несоответствий между элементами сознания

• Источники проблем и их разрешение

2.1. СИСТЕМНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ

Мы редко до конца понимаем,

чего в действительности хотим

Ларошфуко

28

Категория сознания в науке четко не определена. В философии,

психологии и других сферах научного знания содержатся многочисленные

попытки дать определение категории «сознание». Однако зачастую они носят

декларативный характер, а иногда и противоречивы. Ниже приводится

перечень некоторых высказываний (вы можете его расширить), определяющих

сознание как основополагающую научную категорию.

• «Сознание есть восприятие того, что происходит у человека в его

собственном уме» (в философской концепции Декарта и Локка).

• «Мое отношение к моей среде есть мое сознание» (К. Маркс).

• «Сознание имеет формы внешнего содержания, внутреннего созерцания

и чистого мышления» (Фихте).

• «Сознание подвержено непрерывному, постоянному влиянию

информационного пространства, в которое оно погружено».

В соответствии с принципом парных категорий сознание рассматривается

в паре с бытием. Бытие — объективная, а сознание — субъективная реальность.

Мысль, идея, идеал — категории сознания. В сознании реальность идеальна, в

бытии идеи реализуются.

Идеи выступают как:

• понятие;

• истина;

• ценность;

• идеал;

• субъективная реальность;

• продукт мышления;

• продуктивное знание.

Разорванность этих компонентов нарушает целостность сознания, а их

равная значимость и единство обеспечивают эту целостность. И потому крайне

важно, и сегодня особенно актуально, при разработке педагогических

технологий обеспечить единство чувства, мышления, воли в работе с

информацией, в усвоении содержания.

О духе, так же как о теле, можно говорить «здоров — нездоров», памятуя

афоризм «в здоровом теле — здоровый дух». Как в человеческом организме

отдельные показатели бывают пониженными, повышенными (давление,

кислотность, гемоглобин), так и в нашем сознании возможны стабильно

завышенные или заниженные потребности, способности, нормы. Хотя способа

их измерения не существует, возможны качественные сравнения.

Как всякое сложное понятие, отличающееся многогранностью, сознание

определяют по разным функциям и характеристикам взаимодействия человека

и окружающего мира как:

• понимание своего предназначения (субъектная позиция во

взаимодействии);

• процесс взаимодействия (осознания, накопления знаний);

• средство взаимодействия (инструмент);

• некоторый промежуточный результат взаимодействия (состояние

сознания);

29

• систему обобщенных, объективных знаний (хранилище);

• систему субъективных представлений (опыт);

• мировоззрение;

• форму взаимодействия.

Семантика понятия «сознание» указывает на его синергетическую

конструкцию. Сумма знаний (знания + знания + знания + ...) предполагает их

синергийное соединение, в котором: плавный переход от усвоенного ранее к

новому (сопряжение); появление новых смыслов от соединения старых (а не

просто арифметическая сумма двух усвоенных объемов информации);

интегральное соединение новых смыслов по принципу дополнительности

(дополнение, уточнение, критика). Механизм синергийного соединения

включает процесс производства собственных мыслей, продуктивное

содержание, которое реализуется через наполнение сознания не только извне,

но и изнутри. В учебном процессе этот механизм работает, если содержание

структурируется по модульному принципу.

Знание — одна из основополагающих категорий педагогического языка.

Многочисленные попытки его определения проходят замкнутый круг, так как

включают понятия, определяемые через знания: со-знание, no-знание, осо-

знание.

Наиболее подходящим основанием для определения знания является

понятие «информация», ибо знание — усвоенная субъектом информация.

Сложное, громоздкое информационное пространство, в которое погружены

субъекты, позволяет им (субъектам) самим решать, что сделать своим (усвоить

информацию как знание), а что созерцать, не загружая собственное со-знание.

Информация витает, прикасается, стучится, старается проникнуть в структуру

сознания, которое как всякая система имеет разную степень открытости.

Различают опытное знание, определенное совокупностью условий и

воплощенное в представлениях, и теоретическое, порождаемое в процессе

осмысления объективной информации. Опытное знание формирует

эмоциональное отношение к теоретическому: либо способствует, либо

тормозит подведение к понятию (через собственные представления,

переживания, воображение). Так осуществляется его проверка субъективной

практикой («не может быть» — «может быть»), формируется доверие, вера,

осуществляется в мышлении работа духа. Формируется потребностное

отношение («пригодится — не пригодится», «поможет преодолеть затруднения

— не поможет»).

Рассмотрим внутреннюю структуру сознания, прибегнув к модели,

позволяющей представить сознание состоящим из элементов, связей и

отношений, т.е. системно упорядочение, хотя и упрощенно. Сознание можно

рассматривать как совокупность взаимосвязанных элементов, образующих

единство и целостность потребностей, способностей, норм, каждый из которых

— подсистема со своими элементами, связями и отношениями.

Потребности — нужда в чем-либо (то, что требуется), по функциям —

источник активности. Наша активность, ее вектор (размер и направление)

обусловлены потребностями, стремлением их удовлетворить. По содержанию

30