Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста

Подождите немного. Документ загружается.

Раздел 10 Пороки развития тканей и органов челюстно-лицевой области

1. Лечение, согласно приказу министра здравоохранения Украины, должно

проводиться в условиях Украинского (Киев) или межобластных (Харьков, Донецк,

Львов, Одесса, Днепропетровск) центров по оказанию помощи детям с

врожденными и приобретенными заболеваниями органов ротовой полости и че-

люстно-лицевой области.

2. Комплексная помощь таким детям предоставляется бригадой наиболее

опытных, высококвалифицированных специалистов, в состав которой входят: пе-

диатр, анестезиолог, челюстно-лицевой хирург, терапевт-стоматолог, ортодонт,

логопед, психолог. По показаниям в эту группу включают невропатолога, ЛОР-

специалиста, окулиста, кардиолога и др.

3. Главной целью работы бригады является оказание своевременной и коорди-

нированной помощи ребенку каждым из специалистов соответсвенно с совре-

менными взглядами на эту проблему, что обеспечивает наиболее полноценную и

раннюю медицинскую и социальную реабилитацию.

4. Обязательным в проведении комплексного лечения является соблюдение

условий надежной обратной связи: центр-пациент-центр.

5. Осуществление комплексного лечения предусматривает ведение необходимой

документации (утвержденной министром здравоохранения Украины) всеми

специалистами; это позволяет четко проследить динамику и эффективность лечения

на каждом из его этапов каждым специалистом.

Последовательность и объем действий стоматолога при лечении пациента с

врожденными несращениями верхней губы и нёба

1. Поставить пациента на диспансерный учет с заполнением соответствующей

документации и сообщить об этом в Украинский или межобластные региональные

центры по лечению детей с врожденными и приобретенными заболеваниями

челюстно-лицевой области в зависимости от места жительства ребенка. Инфор-

мировать родителей ребенка об этапах, месте и сроках лечения.

2. Решить вопрос кормления — специальной соской или изготовить обтуратор

типа съемной пластинки на беззубую верхнюю челюсть в первые дни после рож-

дения ребенка со сквозными несращениями верхней губы и нёба.

3. Провести обследование ребенка педиатром и смежными специалистами для

выявления сопутствующих врожденных и приобретенных заболеваний, которые

могут быть противопоказаниями для хирургического вмешательства, и начать

лечение в соответствующих профильных стационарах.

4. Откорригировать методы доопсрационного ортодонтического лечения.

5. Оформить документы для получения ребенком группы инвалидности (приказ

№ 482 от 04.12.02 министра здравоохранения Украины "Об утверждении порядка

выдачи медицинского заключения ребенку-инвалиду в возрасте до 16 лет").

6. Между этапами хирургического и ортодонтического лечения провести ле-

чение заболеваний зубов, слизистой оболочки ротовой полости, коррекцию орто-

донтических аппаратов, занятия с логопедом и психологом.

7. Поддерживать, тесную консультативную связь с лечебной командой центра.

Принципы ортодонтического лечения больных с врожденными несращения

ми губы и нёба:

1. Ортодонтическое лечение проводится на всех этапах оперативного лечения

пациентов с врожденным несращением верхней губы и нёба. Перед хейлопласти-кой

при односторонних несращениях необходимо добиться торцевого смыкания

фрагментов альвеолярного отростка, при двустороннем — межчелюстной кости с

альвеолярными отростками боковых фрагментов.

2. После хейлопластики ортодонтическое лечение направлено на недопущение

воздействия круговой мышцы рта на верхнюю челюсть, что позволяет предотвратить

деформацию последней в сагиттальном направлении. Для этого на верхнюю челюсть

надевают пластинку типа съемного протеза с пелотом во фронтальном отделе.

3. После ранней ураностафилопластики усилия ортодонта направлены на

предотвращение послеоперационной деформации верхней челюсти, что достигается

ношением ретенционного апарата в первые 3-9 мес после операции (рис. 335-338).

4. В последующем в зависимости от вида деформации верхней челюсти ис-

пользуют ортодонтические аппараты разных конструкций.

5. В возрасте 9-12 лет ликвидация дефекта альвеолярного отростка с одной или

двух сторон может сопровождаться костной пластикой, что облегчает усилия

ортодонта по обеспечению условий правильного прорезывания клыков. Последнее

является завершающим этапом формирования зубного ряда.

Рис. 337. Ребенок 6 лет после двусторонней

хейлопластики (в 6 мес) и ураностафи-

лопластики (в 1,5 года)

Рис. 336. Ретенционный аппарат на верх-

ней челюсти у того же ребенка

Рис. 338. Соотношение верхней и нижней

челюстей во временном прикусе того же

ребенка после адекватного ортодонтичес-

кого лечения

Рис. 335. Левостороннее сквозное несра-

щение верхней губы, альвеолярного отро-

стка, твердого и мягкого нёба после хей-

лопластики в возрасте 3 мес и велопласти-

ки — в 12 мес

ЗЯ4

Раздел 10

Пороки развития тканей и органов челюстно-лицевой области

Логопедическая помощь детям с врожденными несращениями губы и нёба

Одним из основных функциональных нарушений при врожденных несращениях

нёба является ринолалия — нарушение речи, проявляющееся изменением тембра

голоса, гнусавостью, нечетким произношением звуков. Это следствие дефекта нёба,

при котором невозможно добиться нёбно-глоточного замыкания.

Восстановление последнего предусматривает ураностафилопластика. Ранние

сроки ее проведения сводят к минимуму работу логопеда с такими детьми до опе-

рации. Поэтому в этот период, продолжающийся около полугода (после хейлоп-

ластики и до хирургического вмешательства на нёбе), родители с ребенком вы-

полняют дыхательные упражнения (понюхать, подуть), активизируют движения губ,

языка (облизать губы, показать язык).

Особое внимание в этот период уделяется включению зрительного анализатора.

Ребенок должен не только слышать, но и видеть рот говорящего. Элементы

подражания в этом возрасте являются одними из ведущих.

После ураностафилопластики логопедические занятия на логокойке в стаци-

онаре или амбулаторно с логопедом включают: дыхательную гимнастику, упраж-

нения, направленные на усиление нёбно-глоточного смыкания, постановку сба-

лансированного резонанса, наработку навыков правильного произношения, рас-

ширеницгдиапазона голоса, увеличение его силы. Все это в комплексе с другими

мероприятиями (в первую очередь с ортодонтическим лечением) направлено на

правильное произношение звуков. С первых же дней после снятия швов проводятся

логопедические занятия, направленные на развитие активности заново

сформированной нёбной занавески, поэтапно путем специальных упражнений:

активизации нёбной занавески, развития речевого дыхания и артикуляционного

аппарата, постановки звуков, развития фонематического слуха, автоматизации звука

в слогах, словах, предложениях.

Развитие фонемослуха в послеоперационный период направлено на диффе-

ренцирование звукопроизношения ребенка, который должен уметь оценивать,

правильно ли он произнес тот или иной звук.

После завершения логопедических занятий за детьми осуществляется дис-

пансерное наблюдение — сначала через 1-2 мес, потом интервал увеличивается до

полугода. При необходимости ребенок на логокойке в условиях стационара под

контролем логопеда продолжает работу по усовершенствованию произношения

звуков. Логопедическое обучение сочетается с ортодонтическим лечением.

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ УЗДЕЧЕК ГУБ И ЯЗЫКА,

МЕЛКОЕ ПРЕДДВЕРИЕ ПОЛОСТИ РТА

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА

Пороки развития уздечки языка характеризуются уменьшением длины, нети-

пичным местом прикрепления, а также изменением ее толщины. Она может быть

представлена как складкой слизистой оболочки (тонкая уздечка), так и плотными

тяжами с вплетением соединительнотканных и мышечных волокон.

В норме уздечка языка прикрепляется на 1 -1,5 см ниже его верхушки. Вторая

точка прикрепления — в области дна полости рта по срединной линии за подъя-

зычными сосочками. Чаще аномалии уздечки языка проявляются прикреплением ее

в нетипичном месте, значительной выраженностью тяжа и уменьшением длины

вплоть до сращения с дном полости рта. Все это ограничивает движения, вызывает

неподвижность (контрактуру) языка и неестественное расположение его. При

короткой уздечке языка есть 2 варианта ее прикрепления:

1) к верхушке языка и тканям дна ротовой полости кпереди от подъязычных

сосочков;

2) к верхушке языка и альвеолярному отростку.

Жалобы родителей разные и зависят от возраста ребенка:

1. С первых дней жизни ребенка — на нарушение акта сосания. Одно кормление

продолжается 50-60 мин, ребенок устает, плачет, засыпает возле груди, глотает

много воздуха. Часто младенцев с короткой уздечкой языка переводят на ис-

кусственное вскармливание, поскольку они отказываются сосать грудь.

2. В возрасте 6-9 мес — на заметное отставание в росте фронтального участка

нижней челюсти при наличии соединительнотканных и мышечных элементов в

уздечке языка.

3. В 5-6-летнем возрасте — на нарушение произношения (чаще дети не произ-

носят буквы "р" и "л").

4. В 7-9-летнем возрасте — на неправильное расположение фронтальных зубов

на нижней челюсти, нарушение прикуса, а при прикреплении уздечки к де-спевому

краю нижней челюсти возникают жалобы на воспаление слизистой десен в участке

фронтальных зубов, кровотечение из десен при чистке зубов и еде. Иногда возможен

разрыв уздечки (при активных движениях языком), тогда жалобы на

кратковременное кровотечение и боль в месте разрыва уздечки.

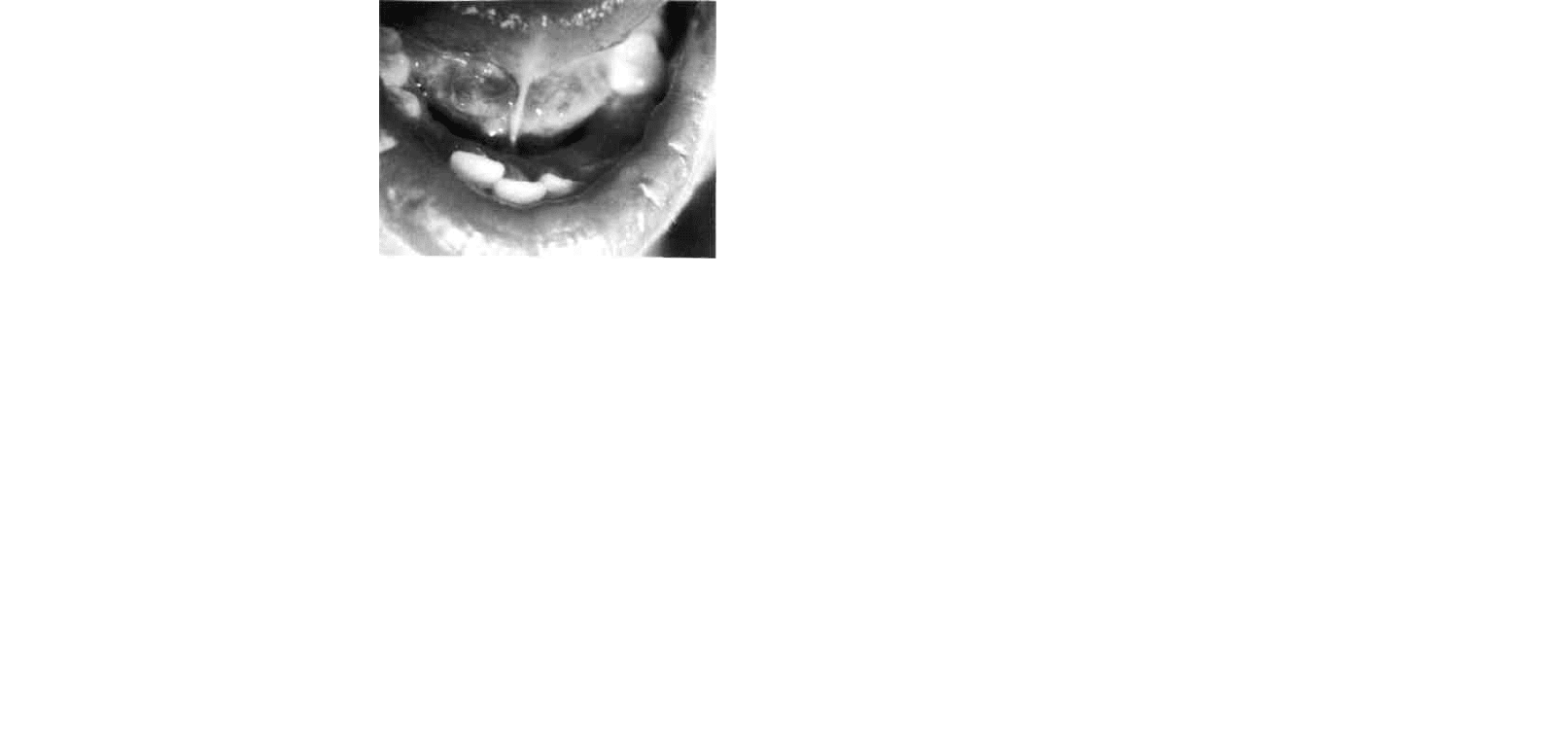

Клиника. У младенцев уздечка языка представлена лишь слизистой оболочкой,

поэтому она тонкая и короткая. У детей более старшего возраста при осмотре

ротовой полости — язык обычных размеров, движения его ограничены. Кончиком

языка коснуться нёба и облизать верхнюю губу ребенок не может, а при попытке

сделать это может определяться раздвоение копчика языка. Уздечка языка чаще ко-

роткая, представленная плотным соединительнотканным тяжем или дубликатурой

слизистой оболочки, места прикрепления ее смещены кнаружи. Иногда она практи-

чески отсутствует, то есть язык приращен к тканям дна полости рта, что вызывает

его контрактуру (рис. 339). С возрастом определяется деформация фронтального от-

дела нижней челюсти, неправильное расположение зубов в этом участке, дистальный

• лаг*

Ч«7

Раздел 10

Пороки развития тканей и органов челюстно-лицевой области

прикус. Нередко в участке названной

группы зубов выражены явления локаль-

ного пародонтита — кровоточащие и отс-

тающие от шеек зубов отечные десны, зу-

бо-десневые карманы с налетом и непри-

ятным запахом и т. п.

Лечение. Новорожденным с короткой

уздечкой языка, вызывающей нарушение

функции сосания, в первые месяцы

жизни выполняют френулотомию —

поперечное пересечение складки сли-

зистой оболочки при условии тонкой

уздечки. Иногда эту манипуляцию про-

водят с применением аппликационного

обезболивания. При плотном широком тяже в раннем грудном возрасте проводят

пластику уздечки по А.А. Лимбергу (Z-пластика) или Диффенбаху (V-пластика) под

общим обезболиванием. Детям с короткой тонкой уздечкой языка в возрасте 3~6 лет

сначала показана миогимнастика, способствующая растягиванию уздечки и

увеличению подвижности языка. В поликлинике детский стоматолог, ортодонт или

логопед учат родителей методике проведения занятий, контролируют их и

оценивают результаты лечения. При неэффективности консервативного лечения

таким детям показана пластика уздечки языка с обязательным проведением

миогимнастики в послеоперационный период. Френулотомия выполняется по такой

же методике, что и у новорожденных, но с наложением швов на рану в продольном

направлении. Выбор метода обезболивания зависит от возраста ребенка, его

соматического здоровья и уровня психоэмоциональной лабильности. Общее

обезболивание показано детям до 5 лет с лабильной психикой, хроническими

соматическими заболеваниями, непереносимостью местных анестетиков и т. п. В

других случаях применяют инфильтрационную анестезию.

При тонкой и широкой уздечке проводят френулоэктомию ее верхней части,

прилегающей к кончику языка, с последующим ушиванием раны. Если уздечка

языка имеет вид плотного и широкого тяжа, выполняют пластику встречными

жальвеолярный шов (непроникающая форма) и прикрепление уздечки губы, при

котором волокна ее вплетаются в срединный шов (проникающая форма).

Жалобы. При короткой уздечке верхней или нижней губ жалобы детей и их

родителей в основном отсутствуют. Короткую уздечку губы чаще выявляет ор-

Рис. 339. Короткая уздечка языка

тодонт, к которому обращаются с жалобами на наличие щели между центральными

резцами (чаще на верхней челюсти). Остальные дети обращаются к терапевту-

стоматологу с жалобами на кровоточивость из десен при чистке зубов, отставание

зубодесневых сосочков от шеек резцов, рыхлость и болезненность десен,

неприятный запах изо рта, иногда — на подвижность зубов.

Клиника. Уздечка верхней или нижней губы короткая, что вызывает втяну-тость

средней части красной каймы. Ножка уздечки прикрепляется к сосочку между

центральными резцами, что может сопровождаться диастемой. При вплетании

волокон уздечки в срединный шов диастема есть всегда. В таких случаях на при-

цельной рентгенограмме между корнями центральных резцов определяется отсут-

ствие костной ткани в виде узкой темной полосы. При развитии явлений локального

пародонтита (в основном на нижней челюсти) в участке фронтальных зубов десны

отечны, гиперемированные, сосочки отстают от шеек резцов. Если при таком

состоянии не провести лечение, то со временем образуются зубодесневые карманы,

а в дальнейшем может появиться патологическая подвижность зубов, аномалии их

положения. У детей 10-12 лет можно выявить дистальный прикус или аномалии

положения резцов — наклон их в сторону языка и поворот по оси.

Лечение. Хирургическое вмешательство при короткой уздечке верхней губы

чаще осуществляют в период сменного прикуса после прорезывания центральных и

боковых резцов. Однако при развитии явлений локального пародонтита или при

постоянном травмировании уздечки во время еды вмешательство выполняется

после 2 лет, когда прорезались все временные зубы.

Существуют такие способы лечения пороков развития уздечек губ:

—поперечное пересечение — френулотомия — выполняется при короткой уз-

дечке и правильном прикреплении ее "ножки";

—пластика уздечки треугольными лоскутами по А.А. Лимбергу применяется

очень редко, поскольку после Z-пластики уздечка практически исчезает, чего не

должно быть;

—перемещение уздечки V-образным разрезом по Диффенбаху — наиболее

распространенный способ вмешательства, суть которого заключается в переме-

щении "ножки" уздечки, которая фиксируется к альвеолярному отростку.

При прикреплении "ножки" уздечки верхней или нижней губы на межзубном со-

сочке и вплетании ее волокон в срединный шов с образованием диастемы оператив-

ное вмешательство проводят таким образом: V-образным разрезом перемещают уз-

дечку кверху; скальпелем высекают ткани резцового сосочка до кости, переходя на

нёбо и пытаясь не травмировать участок выхода сосудисто-нервного пучка (это мо-

жет вызвать кровотечение, которое лучше остановить электрокоагуляцией); кюре-

тажной ложкой или при помощи бормашины шаровидным бором тщательно очи-

щают срединный шов от оставшихся соединительнотканных волокон. V-образный

лоскут фиксируют в новом положении. После такого вмешательства ортодонт

посредством каппы, пластинки или бреккет-системы ликвидирует диастему.

При короткой уздечке нижней губы выполняют те же самые операции, что и при

лечении короткой уздечки верхней губы.

Последствиями короткой уздечки губы является появление диастем (чаще на

верхней челюсти), ограниченного локального пародонтита (чаще на нижней челюс-

ти), деформации зубных рядов и фронтального участка альвеолярных отростков.

QQO