Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия

Подождите немного. Документ загружается.

468

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

от формы, величины, взаимного расположения, движения состав-

ляющих их атомов. Это позволяет положить в основу описания и

объяснения всех вещей единую общую схему — модель объекта

познания, представляющую любой объект в виде объединения ато-

мов (рис. 10.2).

АТОМНАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

Объект есть объединение атомов

Рис. 10.2

В соответствии с указанной моделью строится и стратегия по-

знания. требующая выводить все свойства и особенности изучае-

мого объекта из его атомного строения. Эта стратегия определила

развитие науки на многие столетия. Особенно большое значение

она приобрела в химии и физике. Лишь в XVII веке обнаружилось,

что существуют явления природы, для объяснения которых она не-

пригодна (попытки объяснить на основе атомной концепции

распространение света и действие сил тяготения не привели к

успеху).

Вторая концепция материи, сыгравшая важную роль в развитии

науки, опиралась на идею эфира. Эта идея была выдвинута впер-

вые Аристотелем. Под эфиром понимается непрерывная среда,

заполняющая сплошь все мировое пространство. Эфирная кон-

цепция получила распространение в XVII в. благодаря трудам Де-

карта и его последователей. Согласно Декарту, простейшим

элементом материи является не атом, а эфирный вихрь. Всякий

объект представляет собой сочетание и взаимодействие множе-

ства таких вихрей (рис. 10.3).

ЭФИРНАЯ (вихревая) МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

Объект есть совокупность

взаимосвязанных эфирных вихрей

Рис. 10.3

С

э!

а

ii.

В

0!!

fll,

Л5'

ш

3i

Глава 10. Онтология

Подобная модель определяет и соответствующую стратегию

познания: свойства вещей и процессов следует объяснять как про-

явление каких-то особенностей движения эфира (таким путем, в

частности, были объяснены закономерности распространения

света^.

Третья концепция материи сложилась в XVIII—XIX веках. Она

сформировалась в результате соединения учений об атомах и

эфире. Поэтому ее можно назвать атомно-эфирной концепцией.

В ней утверждается, что материя существует как в Форме атомов.

так и в Форме эфира, т.е. состоит из двух различных субстанций.

Вытекающая из этих представлений модель объекта (рис. 10.4)

обуславливает двойственную стратегию познания, согласно кото-

рой объяснение одних явлений (например, в химии или молеку-

Объект - система атомов в эфирной среде

Рис. 10.4

469.

А,

' 1 ом HfJ •• Пфкр -

•( !<ct4m?niitiv

лярной физике) следует искать в атомном строении вещества, а

других (например, в оптике или электродинамике) — в состоянии

эфирной среды.

АТОМНО-ЭФИРНАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

Успехи, достигнутые естествознанием в XIX в. с помощью этой

стратегии, убеждали современников в правильности атомно-эфир-

ных представлений о материи. Казалось, что благодаря им наука

встала, наконец, двумя ногами на твердую почву и уверенно дви-

жется к раскрытию всех тайн природы. Но на рубеже XIX—XX веков

были сделаны открытия, которые произвели настоящую револю-

цию в естествознании. Обнаружилось, что атомы, считавшиеся

неделимыми и неразрушимыми, могут распадаться, а свойства

эфира оказываются настолько противоречивыми, что приходится

сомневаться в его существовании. «Материя исчезает!» — так это

было воспринято многими учеными того времени, Видя несостоя-

тельность атомно-эфирной концепции материи, они стали думать,

что устарело само понятие материи вообще, и отшатнулись от

материализма.

Однако потерпело крах не понятие материи, а лишь ее суб-

стратное понимание, которое господствовало в умах ученых с

древнего времени до начала XX века. Философский смысл сдви-

гов, происшедших в естествознании, состоял в том, что они выя-

вили необходимость иного подхода к пониманию материи.

— 470

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

(D'zpt* 4114/? ЧПОСпЛ К

осек сyijcmp'1'и -

MbIX t't llfLIll

"1 88888ie.it -

38 8. vocn \pa ff">

10. 2. 3. Необходимость диалектического мышления

в онтологии

Все субстратные концепции материи страдают общим недостат-

ком, который обуславливает их историческую ограниченность и

делает неизбежным их рассогласование с результатами развития

научного познания.

Дело в том, что материя в них сводится к одному (или несколь-

ким) из ее видов — воде, атомам и т.д., и этот вид материи объяв-

ляется исходной, универсальной, абсолютной основой всего, что

есть в мире. Пока наука исследует явления, обусловленные суще-

ствованием данного вида материи, указанный недостаток остает-

ся незаметным и не создает особых препятствий для ее развития.

Но открытие новых видов, форм, состояний материи немедленно

вскрывает узость той субстратной концепции, в которой этот ее

вид принимается за единственную, всеобщую и универсальную

основу вещей. И тогда делается необходимой замена ее новой,

более широкой концепцией. Всякая субстратная концепция мате-

рии имеет пределы своей применимости, и развитие науки рано

или поздно их обнаруживает.

Показав несостоятельность субстратных концепций материи,

прогресс науки преподал философии урок диалектики. Этот урок

лишний раз подтвердил необходимость последовательного диа-

лектического мышления для построения онтологической концеп-

ции. отвечающей логике развития научного познания. Субстрат-

ные концепции недиалектичны. Они предполагают, что при всех

изменениях и превращениях вещей их субстрат - материал, из

которого они состоят, — остается неизменным. Но принципы диа-

лектического подхода к пониманию бытия, выдвинутые еще в ан-

тичности Гераклитом, а в новое время развитые Гегелем и Марк-

сом (§4.2.2), исключают существование в мире чего-либо абсо-

лютно неподвижного, не подверженного никакому изменению. Все

в природе «течет и изменяется», как говорил еще Гераклит. И это

необходимо отнести к любым субстратам вещей.

Отсюда следует, что при диалектическом подходе необходимо

признать, что никакого «простейшего», «первоначального» мате-

риала, служащего субстратом всего существующего, в мире не

существует. Ибо любой вид материи, принимаемый на каком-то

этапе научного познания за такой простейший материал, - будь то

атомы, эфир или что-то еще, - образуется из других видов мате-

рии и рано или поздно исчезает, порождая иные ее виды. Следо-

вательно, он не является простейшим. Не может считаться верным

и предположение, что существует некоторое конечное число эле-

ментарных видов материи, которые переходят друг в друга, обра-

зуя постоянный и вечный «круговорот». Подобное предположение

опять-таки означало бы наличие некоего неизменного субстрата,

вечно сохраняющегося в этом «круговороте» и образующего об-

щую основу всех сменяющихся в нем состояний материи.

че

ви

м;

м;

кр

м,

С

1

ч;

в>

с

з

а

v

с

Глава 10. Онтология

Диалектическое понимание материи приводит к идее ее неис-

черпаемости, т.е. существования бесконечного многообразия ее

видов, форм, состояний.

На каждом этапе истории людям становится известной только

малая часть того, что существует в бесконечно разнообразном

материальном мире. Развитие науки время от времени ведет к от-

крытию новых форм и состояний материи, обладающих необычны-

ми, «диковинными» особенностями. Вместе с тем, виды материи,

считавшиеся раньше всеобщими и абсолютными, оказываются

частными и относительными. Это и произошло на рубеже XIX—XX

веков. Исследование распада атомов привело к открытию неизве-

стного ранее вида материи — элементарных частиц. Таким обра-

зом, стало ясно, что при разложении атомов материя не исчезает,

а лишь переходит из одной формы в другую.

К обнаружению новых видов материальных объектов приходит

и современная физика. Углубляясь в микромир, она сталкивается

с такими необычными объектами, как физический вакуум, вирту-

альные частицы, кварки. Двигаясь же в мегамир (мир огромных

космических масштабов), она открывает там протозвезды, кваза-

ры, «черные» и «белые» дыры.

Диалектический метод мышления опирается на опыт развития

науки и вместе с тем экстраполирует этот опыт на ее дальнейшее

развитие.

Например, если физик сегодня считает какой-то вид материи исход-

ным материалом, из которого образуются все остальные ее виды, то

диалектический метод в противоречии с этим представлением, но в

соответствии с историческим опытом науки настраивает его на то, что-

бы видеть относительность данного представления и не принимать его

за окончательную, не подлежащую пересмотру истину.

Никто не станет в наше время утверждать, что все в мире состоит,

например, из воды, или атомов, или эфира: ныне хорошо известно, что

это не так. Но точно так же неправомерно думать, что все к мире обра-

зуется из вакуума, или кварков, или какого-либо иного «простейшего»

состояния материи (хотя некоторые ученые поддаются этому соблаз-

ну). Подобные предположения являются лишь новыми вариантами суб-

стратного понимания материи, и дальнейшее развитие науки неминуемо

обнаружит их ограниченность.

Таким образом, диалектическое понимание материи свободно

от сведения ее к какому-либо из ее видов. Оно предполагает бес-

конечное многообразие материи, ее форм и состояний и утверж-

дает. что все они изменчивы и преходящи.

К диалектическому пониманию материи в XIX—XX веках пришла

марксистская философия. Но в то же время и у науки появилась

потребность в нем. В трудах ряда крупнейших ученых (Гельмгольц,

Дарвин, Менделеев, Планк, Эйнштейн, Бор и др.) были высказаны

идеи, связанные с его развитием. Можно сделать вывод, что со-

временное диалектическое понимание материи сформировалось

в результате соединения философского и научного подходов к ее

познанию.

471

A'famtSfPiti't

рал Hoaiна

472

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

10. 2. 4. Атрибутивная концепция материи

В §10.2.2 было показано, что в субстратных концепциях мате-

рии важную роль играет модель объекта познания. В этом отно-

шении философские концепции материи сходны с научными

теориями, разработка которых всегда сопровождается построени-

ем теоретических моделей изучаемых ими предметов и процессов

(§9.3.4, §9.4.2). Но если в науке модель служит средством позна-

ния определенныго класса объектов, то в онтологии строится мо-

дель «объекта познания вообще», способная быть средством

познания любых объектов.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА -

это универсальная базисная схема

описания и объяснения объектов действительности

Диалектическая концепция материи тоже не может обойтись без

онтологической модели объекта, в соответствии с которой в ней

строится описание и объяснение действительности. Какова же

модель объекта познания в этой концепции?

«Рациональным зерном» субстратных концепций была мысль,

что понятие материи выражает то общее, что имеется во всех ма-

териальных объектах. Но если этим общим не может быть единый

субстрат, из которого все они состоят, то что же есть тогда общего

между ними? Не приходится ли обратиться к понятию «чистого

бытия» и признать, что общим для всех объектов является лишь

то, что они существуют? Есть, однако, другая возможность: вспом-

ним о том, что идея субстанциального бытия предполагает, что

субстанция характеризуется своими атрибутами (§10.1.2). Если

материя есть субстанция, то она имеет определенные атрибуты.

Общее для всех материальных объектов, таким образом, может

заключаться в том, что всем им присущи одни и те же атрибуты,

характеризующие материальное бытие.

Понятие «атрибут» охватывает множество весьма разнообраз-

ных по своей природе признаков, черт, свойств, которые имеются

у любого материального объекта. Например, атрибутами являются

движение, взаимодействие, качество, количество, структура, про-

странство, время, причинная связь и т.д., потому что такие харак-

теристики есть у всех без исключения материальных объектов. При

этом в каждом отдельном материальном объекте атрибуты прояв-

ляются в особой, характерной именно для него форме: разные

объекты по-разному движутся и взаимодействуют, обладают свои-

ми качественными и количественными особенностями, простран-

ственными и временными границами, причинными связями и т.д.

Субстрат - это тоже один из атрибутов материи, который может

иметь разнообразные конкретные формы.

В традициях субстратного подхода считалось самоочевидным,

что субстрат является «носителем» атрибутов. При этом субстрат

I з

че>

од

ва

ск

и !

ст

ет

1

об'

и si

ш

Шз

за

эи

ej

1

'

1С'

о (

сс

НС

че|

с>

Д(

CI

д<

§

If

с

LL

Р'

о

;

Ч'

с

Глава 10. Онтология

отождествлялся с субстанцией, или, иначе говоря, субстанция

сводилась к субстрату. В результате субстанция представлялась

чем-то отличным от ее атрибутов, которые «привешены» к ней, как

одежда к вешалке. Отождествление субстанции с субстратом при-

водило к пониманию ее как неизменной основы бытия, которая

скрыта «за» или «под» наблюдаемыми нами изменчивыми вещами

и явлениями природы. Но если отказаться от традиционных пред-

ставлений о субстанции как неизменном субстрате бытия, то оста-

ется полагать, что в неисчерпаемо многообразной и изменчивой

объективной действительности нет ничего, что скрывалось бы «за»

или «под» атрибутами.

Объективная действительность - это движение, пространство,

время, взаимодействие и другие атрибуты, которые в разнообраз-

ных конкретных проявлениях присущи всем материальным объек-

там. Субстанция - не «носитель» атрибутов, отличный от них

т

а их совокупность. Материя - не что-то существующее отдельно

от пространства, времени, движения, причинности и пр. атрибу-

тов. а система всех этих атрибутов, взятая как целое.

Из сказанного можно сделать вывод, что любой материальный

объект можно рассматривать как сложное образование, в котором

сочетаются и взаимообуславливают друг друга свойственные дан-

ному объекту формы движения, взаимодействия, качества, коли-

чества и других атрибутов. Поэтому универсальной базисной

схемой, пригодной для описания любых объектов, является мо-

дель, представляющая объект в общем виде как систему взаимо-

связанных атрибутов.

473

>">н,- cimpii6vmo6>

Ht'tn HHKakofi

..И

C>Oi.e:U'/\ -- Л>1с>

ис&ялка* тприл-

6ymo&

Эта атрибутивная модель объекта и есть онтологическая мо-

дель, соответствующая диалектическому пониманию материи

221

| §10.3. Атрибутивная модель материального объекта

I 10. 3. 1. Атрибуты и категории

Следует отличать атрибуты от понятий об атрибутах. Атрибуты

существуют в объективной действительности независимо от на-

шего сознания. А понятия об атрибутах — это знания о них, кото-

рые существуют в нашем сознании. Понятия об атрибутах называют

онтологическими категориями. Сложность заключается в том,

что и атрибут и отражающее его понятие (категория) обозначают-

ся в языке одним и тем же словом.

Например, качество и количество как атрибуты присущи материаль-

ным объектам. И вместе с тем качество и количество — это понятия,

существующие в нашем сознании. Такая «двойственность» слов вооб-

ще характерна для человеческого языка, и с ней надо считаться посто-

янно. Скажем, под словом «стол» можно подразумевать как реальный

f

Диалектика материального мира / под ред.В.В.Ильина и Д.А.Гущина. Л., 1985.

г-

\

1

474 =====

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

lTiu-'>itf n.'l k.i'r

ZOfJHli

'nc/'-1' Л

бйап^ил капли ~

Канала

стол, так и понятие о столе. Аналогичным образом под словом «каче-

ство» может пониматься как атрибут, так и категория, отражающая его.

В истории философии предлагались различные варианты сис-

темы онтологических категорий.

Одна из первых систем была создана Аристотелем. Категории

выступают у него как основные «роды бытия» и вместе с тем как

различные точки зрения, с которых могут рассматриваться объек-

ты. Всего их Аристотель насчитывает десять: 1) сущность, 2) коли-

чество, 3) качество, 4) отношение, 5) место, 6) время, 7) положение,

8) обладание, 9) действование, 10) страдание. При этом, правда,

остается неясным, на каком основании составлен этот список кате-

горий и какова связь между ними.

У Канта категории определяются как формы мысли, посред-

ством которых мы упорядочиваем данные опыта, как «понятия о

предмете вообще», наличие которых в нашем уме позволяет мыс-

лить о любом конкретном предмете. Категории априорны и не-

228

изменны. Кант систематизирует их,

(см. табл. 10.2).

разделяя на четыре типа

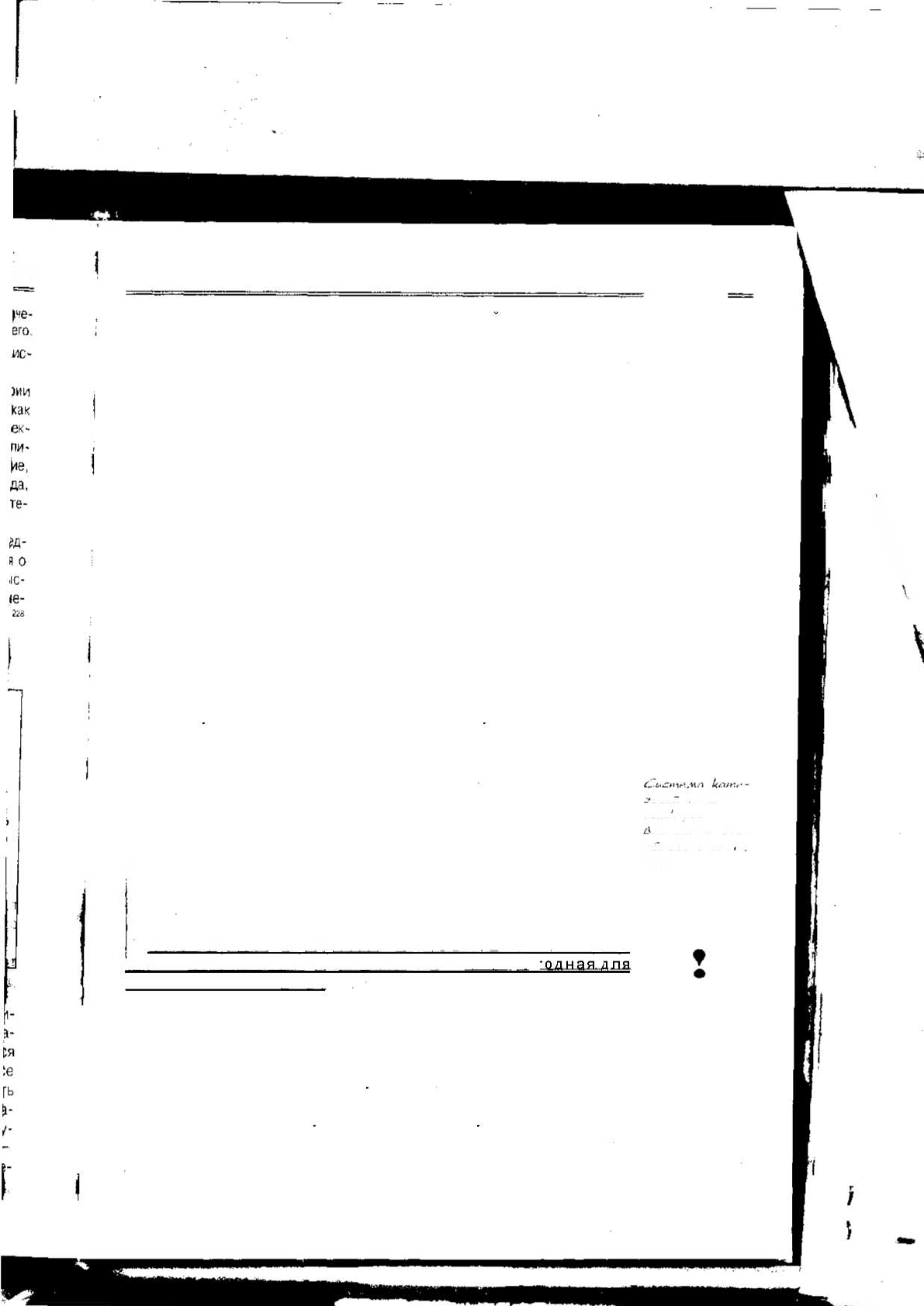

Кантовская таблица категорий

КАЧЕСТВО:

Реальность

Отрицание

Ограничение

КОЛИЧЕСТВО:

Единство

Множественность

Целостность

ОТНОШЕНИЕ:

Присущность и

самостоятельность

Причинность и зависимость

Общение (взаимодействие)

МОДАЛЬНОСТЬ:

Возможность-невозможность

Существование-

несуществование

Необходимость-случайность

С.ис<»tt'.«ii ken no-

SOf.Hut

Г

Табл. 10.2

Попытку создать всеобъемлющую систему категорий предпри-

нял Гегель. Особенностью его системы является то, что в ней ка-

тегории не просто перечисляются, как у Аристотеля, и не задаются

в виде априорной схемы, как у Канта, а образуются в процессе

логического развития Абсолютной идеи. Абсолютная идея есть

разум, который, в отличие от кантовского чистого разума, выраба-

тывает понятия, определяющие бытие. Исходным понятием слу-

жит, как уже говорилось, самое абстрактное определение бытия -

категория «чистое бытие», которая «сама собой» переходит в кате-

Кант И. Соч. в 6 тт. T.3. M., 1964. С.175.

к

Iия

Глава 10. Онтология

горию «ничто», затем синтез этих двух категорий порождает кате-

горию «становление» и т.д. В результате выстраивается система

все более конкретных определений бытия: качество и количество,

единое и многое, конечное и бесконечное, явление и сущность и

др. Таким образом, гегелевская система категорий есть система

понятий, в которых мыслится бытие — т.е. создается (Абсолют-

ной идеей или «чистым разумом», «стихией мышления») и позна-

ется (нашим человеческим разумом).

Гегелевская диалектика понятий содержит множество ценных

идей, обобщающих опыт развития человеческого познания. Заслу-

гой Гегеля является исследование связи между категориями, кото-

рые в его системе переходят, «переливаются» друг в друга. Однако

Гегелевская система содержит много надуманных и весьма запу-

танных рассуждений, иногда превращающихся в хитроумную игру

словами и нужных лишь для оправдания «самодвижения» и взаи-

мопревращения категорий.

Если у Гегеля создаваемые «в царстве чистой мысли» катего-

рии определяют свойства бытия, то с материалистической точки

зрения, наоборот, свойства бытия - его атрибуты - отражаются в

категориях и образуют их содержание. Поскольку атрибуты отра-

жаются нашим сознанием в категориях, постольку задача построе-

ния атрибутивной модели (т.е. системы атрибутов материального

объекта) есть в то же время задача создания соответствующей

системы онтологических категорий.

Онтологические категории — это универсальные средства мыш-

ления, способные «работать» при познании любого объекта. Они

образуют своего рода язык, с помощью которого выражаются

наиболее общие представления о материальных объектах. Дей-

ствительно, как бы ни были различны объекты, изучаемые наукой,

рна должна использовать для их описания и объяснения категории

движения, пространства, времени, случайности, необходимости и

г.д. Язык категорий - универсальный язык: на нем можно говорить

э любом объекте.

Таким образом,, атрибутивная модел.ь.-£дть_и система атрибу-

тов. и система категорий, и языковая система, при

475

OfJt * fj €*«"JJ|Jj

Jf.4M« С/.'IV

i \p* i Ж e:

hi 1 (Sc:

-

i JOU+C ^lI & ъ

/jia.v

.t-

\

i

\

описания любого объекта.

10. 3. 2. Принципы построения атрибутивной модели

• Какие свойства объектов следует считать атрибутивными?

• Каково содержание атрибутов (или, что тоже самое - содер-

жание онтологических категорий)?

• Как связаны атрибуты (категории) между собою?

Таковы основные проблемы, которые необходимо решить для

построения атрибутивной модели.

Рассмотрим главные принципы, которыми целесообразно руко-

водствоваться при решении этих проблем.

476

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Первый принцип: обобщение исторической практики чело-

веческого познания. Накопленный человечеством опыт познания

мира - это эмпирический базис онтологических обобщений. Пре-

дельная широта эмпирического базиса - необходимое условие

повышения их надежности. Этот базис имеет три основных слоя.

Во-первых, житейский опыт, выраженный в здравом смысле, на-

родной мудрости, нормах языка и т.д. Во-вторых, результаты науч-

ного познания. И в-третьих, изучение логики развития научных

знаний.

Онтология, прежде всего, обобщает содержание добытых нау-

кой сведений о действительности. Но не менее важно еще одно

обстоятельство. Философское исследование обнаруживает, что

процессы познания повсюду опираются на явные или неявные пред-

посылки, которые определяют, что подлежит познанию. Это зна-

чит, что еще до начала познания субъект предполагает наличие в

объекте тех свойств, которые он собирается познать. Такие свой-

ства - это «кандидаты» в атрибуты.

Для пояснения сути дела проведем своего рода «мысленный экспери-

мент». Представим себе (как это обычно делается в мысленных экспе-

риментах) некоторую искусственно придуманную, идеализированную

ситуацию: пусть, например, астроном по каким-то причинам пришел к

выводу о существовании неизвестного космического образования, и

пусть при этом неясно, применимы ли для описания последнего изве-

стные физические теории (конечно, в реальной практике научного по-

знания описанная ситуация вряд ли возможна, но мы ведь имеем дело

с идеализацией). Как наш астроном построит исследование этого та-

инственного объекта?

Очевидно, ему придется наметить, что именно он хотел бы узнать. Если

бы он исходил, например, из атомной концепции материи, то, предпо-

лагая, что объект состоит из атомов, он поставил бы своей задачей

узнать, каковы эти атомы, как они движутся, сцепляются и т.д. Но зная,

что атомная модель неуниверсальна, астроном, скорее всего, станет

действовать иначе: среди первых вопросов, которые он поставит пе-

ред собой, будут вопросы о местонахождении объекта (т.е. его про-

странственной определенности), о его взаимодействии с другими

объектами, о процессах, которые в нем происходят, о законах проте-

кания этих процессов и т.п. Стало быть, он будет предполагать, что

даже если известные физические принципы и понятия непригодны для

описания объекта, то такие категории как пространство, взаимодей-

ствие, изменение, закон и т.п. все же сохраняют свою применимость.

Такое представление, существующее в уме человека до того, как он

приступил к исследованию, и как бы «задающее» программу исследо-

вания, - это не что иное как фрагментарный, несистематизированный

набросок атрибутивной модели объекта.

«Предпосылочные» представления об атрибутах имеются у лю-

дей независимо от того, что об этом говорят и пишут философы.

Правда, они могут быть весьма неотчетливы и смутно сознавае-

мы. Дело философа - проанализировать, насколько подобные пред-

ставления оправданы исторической практикой познания, выявить

в

н

ж

Н !

1

о

<

и

)-

ю

и

>-

я,

1т

к.

и систематизировать их, раскрыть их содержание и взаимосвязь.

Это один из важнейших путей формирования атрибутивной мо-

дели.

Таким образом, содержание атрибутивной модели объекта обоб-

щает накопленный людьми опыт познания окружающего мира. Но

опыт познания продолжает накапливаться постоянно, и это ведет

к тому, что расширяются наши знания об атрибутах и их взаимо-

связи, содержание онтологических категорий уточняется и углуб-

ляется. С развитием научного познания обнаруживается, что

какие-то свойства и моменты действительности, считавшиеся ат-

рибутами, на самом деле не являются всеобщими, универсальны-

ми и, следовательно, не имеют атрибутивного характера. А с другой

стороны, выявляются новые, ранее неизвестные атрибуты. Поэто-

му диалектическая модель объекта никогда не будет застывшей и

полностью завершенной. Она всегда остается открытой для изме-

нений, допускающей уточнения и дополнения. Развитие познания

не разрушает, а совершенствует ее.

Второй принцип: диалектический (полярный) анализ и син-

тез. Так как в мире нет «простейших», абсолютно элементарных

форм материи, любой объект является сложным образованием,

«единством многообразного» (Маркс). В нем сочетается необоз-

римое множество различных сторон, моментов, отношений, свойств

и т.д. В ходе познания их приходится выделять и изучать по от-

дельности. Такому анализу необходимо подвергать как объект в

целом, так и его атрибуты.

Сравнивая различные атрибуты, можно заметить, что они име-

ют разную степень сложности. Одни обладают более богатым, дру-

гие - более бедным содержанием. Грубо говоря, существует разница

в количестве признаков, черт, моментов, входящих в их содержа-

ние. При этом одни атрибуты сами выступают как моменты содер-

жания других атрибутов.

Так, атрибуты «сущность» и «закон» имеют равную - универсальную

общность, но закон есть лишь момент сущности, содержание которой

включает кроме закона и другие моменты.

Поскольку одни атрибуты входят в состав других, постольку меж-

ду ними существует определенная иерархическая субординация.

На верхних уровнях иерархии располагаются наиболее сложные,

наиболее богатые по содержанию атрибуты. Анализ их позволяет

выделить содержащиеся в них отдельные моменты, т.е. более про-

стые атрибуты, относящиеся к «нижележащим» уровням иерархии.

В свою очередь, эти более простые атрибуты также могут быть

подвергнуты анализу и т.д.

Но после того, как содержание сложных атрибутов расчленено

посредством анализа на отдельные элементы, возникает необхо-

димость их синтеза. Он дает возможность найти новые связи меж-

ду выявленными атрибутами и образующиеся благодаря этим

£